14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Zwei Frauen im Nachkriegsfrankreich auf der Suche nach der Wahrheit 1915: Eve Gardiner, schüchtern und stotternd, wird unerwartet vom Geheimdienst angeworben. Sie verliebt sich in ihren Verbindungsoffizier, der sie nach Frankreich hinter feindliche Linien schickt. Dort soll sie einen Verräter beschatten. Unter Lebensgefahr trifft Eve eine schreckliche Entscheidung. 1947: Die junge Amerikanerin Charlie St. Clair bittet Eve, sie ins chaotische Nachkriegsfrankreich zu begleiten. Charlie sucht nach ihrer verschollenen Cousine. Und Eve kennt den Mann, für den die junge Frau gearbeitet hat. Nach all den Jahren scheint es an der Zeit, eine alte Rechnung zu begleichen. "Großartige Frauen, von denen man nicht genug bekommen kann" BookPage Reese Witherspoon Book Club Top-Titel Der Bestseller aus USA endlich in Übersetzung. Historischer Fakt: Das Netzwerk Alice gab es wirklich. Alice Dubois war der Deckname von Louise de Bettignies, eine französische Spionin, die im Ersten Weltkrieg für die Briten über hundert Agentinnen koordinierte. Die Frauen beobachteten Truppenbewegungen, Munitionslager, sicherten den Durchmarsch der alliierten Einheiten und schmuggelten Gefährdete außer Landes. De Bettignies wurde gefasst und starb 1918 in einem deutschen Gefängnis.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Das Buch

Charlotte St. Clair ist schwanger, unverheiratet und kurz davor, aus ihrer Familie verstoßen zu werden. Doch so schnell macht ihr nichts Angst. Sie sorgt sich um ihre im Krieg in Frankreich verschwundene Cousine und bittet Eve Gardiner um Hilfe. Eve ist eine trinkfeste, Kette rauchende und erschütternd unfreundliche Lady. Ihr Geheimnis: Sie war Agentin für einen Spionagering aus Frauen. Eve flog auf, danach hat sie die schlimmsten Seiten des Krieges erlebt. Als Charlie den Namen eines Mannes erwähnt, den Eve einmal geliebt hat und den sie verdächtigt, sie an die Deutschen verraten zu haben, ist ihr Interesse geweckt. Lebt er noch, und hat er weitere Frauen auf dem Gewissen? Entschlossen, endlich die Wahrheit über diesen Mann zu erfahren, reisen die beiden Frauen nach Frankreich.

Die Autorin

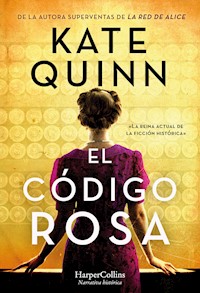

Kate Quinn, stammt aus Südkalifornien. Ihre Begeisterung für Geschichte zeigte sich schon in ihren bisherigen historischen Liebesromanen. Alle sind in mehrere Sprachen übersetzt worden. Inzwischen lebt sie mit ihrem Mann in Maryland.www.katequinnauthor.com

KATE QUINN

MORGEN GEHÖRT DEN MUTIGEN

Roman

Aus dem amerikanischen Englisch von Britta Mümmler

List

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de

Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.

Hinweise zu Urheberrechten

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.

Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt. Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »The Alice Network« bei William Morrow, ein Imprint von HarperCollins, New York List ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH

ISBN 978-3-8437-1756-4

© 2017 by Kate Quinn © der deutschsprachigen Ausgabe 2018 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Baudelaire wird zitiert nach: Charles Baudelaire: Die Blumen des Bösen. Les Fleurs du Mal. Vollständige zweisprachige Ausgabe. Aus dem Französischen von Friedhelm Kemp. dtv Verlagsgesellschaft, München 1997 Yeats wird zitiert nach William Butler Yeats: Die abtrünnigen Zirkustiere, Werke I. Übersetzt von Werner Vordtriede. Luchterhand, Neuwied und Berlin 1970 Umschlaggestaltung: Sabine Kwauka unter Verwendung von © Gettyimages / Topical Press Agency; Arcangel / Malgorzata Maj und shutterstock-Motiven

E-Book: L42 AG, Berlin

Alle Rechte vorbehalten.

Für meine Mutter.

Die erste Leserin, die erste Kritikerin, der erste Fan.

Dieser Roman ist für dich.

TEIL 1

Kapitel 1

CHARLIE

Mai 1947 Southampton

Das Erste, das mir in England begegnete, war ein Hirngespinst. Ich hatte es selbst mitgebracht, an Bord des majestätischen Ozeandampfers, der mein vor lauter Unglück ganz benommenes Ich von New York nach Southampton gebracht hatte.

Ich saß im Hotel Dolphin an einem Korbtisch meiner Mutter gegenüber und versuchte zu ignorieren, was meine Augen sahen. Das blonde Mädchen neben der Rezeption war nicht diejenige, für die ich es hielt. Ich wusste, dass es nicht diejenige war, für die ich es hielt. Es war nur irgendein englisches Mädchen, das mit dem Gepäck seiner Familie wartend dastand, jemand, den ich noch nie zuvor gesehen hatte – doch das hinderte mich nicht daran, mir einzureden, dass es jemand anders war. Ich wandte meinen Blick ab und sah stattdessen zu den drei jungen Engländern am Nebentisch, die anscheinend die Kellnerin übers Ohr hauen wollten. »Fünf Prozent Trinkgeld oder zehn?«, fragte der junge Mann mit der Universitätskrawatte gerade und wedelte mit der Rechnung. Seine Freunde lachten. »Von mir gibt’s nur Trinkgeld, wenn sie hübsch sind. Und die hier hat zu dünne Beine …«

Ich blickte sie finster an, meine Mutter aber nahm das alles gar nicht wahr. »So kalt und nass noch im Mai, mon Dieu!« Selbstvergessen schlug sie ihre Serviette auf: ein feminin kapriziöser Wirbelwind in nach Lavendel duftenden Röcken inmitten der Berge unseres Gepäcks. Ein ziemlicher Gegensatz zu mir, der völlig zerknitterten und mürrischen Tochter. »Schultern zurück, chérie.« Seit der Heirat mit meinem Vater hatte sie in New York gelebt, doch ihre Sätze waren noch immer voller französischer Ausdrücke. »Sitz nicht so krumm da.«

»In diesem Ding kann ich gar nicht krumm dasitzen.« Ich war in ein Taillenmieder gezwängt, das mich umschloss wie ein eiserner Gurt. Nicht dass ich es gebraucht hätte, ich war gertenschlank. Aber mein voluminöser Rock wäre ohne das Ding nicht richtig geflossen, also hatte so ein eiserner Gurt hergemusst. Dieser Dior, der sollte von mir aus mitsamt seinem New Look zur Hölle fahren. Meine Mutter war stets nach dem letzten Schrei gekleidet, und sie hatte auch die Figur für diesen neuesten Modestil: hochgewachsen, schmale Taille, weibliche Rundungen. Sie verkörperte ihn geradezu perfekt in ihrem Reisekostüm mit dem üppigen Rock. Ich trug auch so ein Reisekostüm, aber ich versank in den Unmengen von Stoff geradezu. 1947 war die Hölle für kleine schmale Frauen wie mich, denen der New Look nicht stand. Aber 1947 war sowieso die Hölle für alle Frauen, die lieber Mathematikaufgaben lösten, statt die Vogue zu lesen, lieber Édith Piaf hörten statt Artie Shaw und keinen Ehering an der linken Hand hatten, aber einen sich wölbenden Bauch.

Ich, Charlie St. Clair, gehörte offiziell zu allen drei Kategorien, und das war ein weiterer Grund dafür, warum meine Mutter mir ein Taillenmieder verpasst hatte. Ich war zwar erst im dritten Monat, aber sie wollte es nicht darauf ankommen lassen, dass man meiner Figur ansah, was für ein Flittchen sie in die Welt gesetzt hatte.

Verstohlen warf ich noch einen Blick durch die Lobby des Hotels. Das blonde Mädchen stand immer noch dort, und ich versuchte mir immer noch einzureden, dass es jemand anders war. Unwillig wandte ich meinen Blick von ihr ab, als die Kellnerin sich uns mit einem Lächeln näherte. »Möchten Sie eine vollständige Teemahlzeit, Madam?« Sie hatte wirklich zu dünne Beine, und als sie mit unserer Bestellung wieder davoneilte, diskutierten die jungen Männer am Nebentisch immer noch darüber, wie viel Trinkgeld sie ihr nun geben sollten. »Fünf Shilling pro Tee. Leg doch einfach zwei Pence drauf …«

Unser Tee kam schon kurz darauf unter einigem Geklapper geblümten Porzellans. Meine Mutter lächelte dankend. »Mehr Milch, bitte. C’est bon!« Obwohl es eigentlich nicht allzu bon war: harte kleine Scones, trockene Sandwiches und kein Zucker. In England wurde immer noch rationiert, obwohl der Tag der Befreiung Europas inzwischen zwei Jahre zurücklag. Selbst die Speisekarte eines so teuren Hotels hatte nichts anderes zu bieten als Mahlzeiten, die wegen der Rationierung der Lebensmittel höchstens fünf Shilling kosteten. Die Nachwirkungen des Krieges waren hier noch in einer Weise sichtbar, wie man es sich in New York gar nicht vorstellen konnte. Durch die Hotellobby flanierten immer noch Soldaten, die mit Zimmermädchen flirteten, und der Kai im Hafen hatte mit den ausgebombten Gebäuden wie ein von Zahnlücken verschandelter Mund ausgesehen. Auf der Fahrt vom Hafen zum Hotel hatte alles grau und ausgezehrt vom Krieg gewirkt, immer noch erschüttert bis auf die Knochen. Genau wie ich.

Ich griff in die Tasche meines violettgrauen Jacketts und tastete nach dem Zettel darin. Der hatte den ganzen letzten Monat lang immer in meiner Tasche gesteckt, egal ob ich ein Reisekostüm trug oder einen Schlafanzug. Aber ich wusste nicht, was ich damit anfangen sollte. Er wog immer noch schwerer als das Baby, das ich unter dem Herzen trug. Das spürte ich überhaupt nicht. Es gelang mir ja nicht mal, auch nur ein einziges klares Gefühl dafür zu entwickeln. Ich litt weder unter morgendlicher Übelkeit noch unter Heißhunger auf Erbsensuppe mit Erdnussbutter, und auch sonst empfand ich keines der Gefühle, die man als Schwangere empfinden sollte. Ich war nur wie benommen. Ich konnte an dieses Baby nicht glauben, weil es nichts verändert hatte. Wenn man mal absah von meinem ganzen Leben.

Die jungen Männer standen auf und warfen ein paar Pennys auf den Tisch. Ich sah die Kellnerin mit der Milch zurückkommen. Ihr Gang verriet, dass ihr die Füße wehtaten. Die drei Engländer hatten sich schon abgewandt und wollten gerade gehen. »Entschuldigung«, sagte ich da plötzlich und wartete einen Augenblick, bis sie sich zu mir umgedreht hatten. »Fünf Shilling pro Tee – eine Rechnung von fünfzehn Shilling also. Das macht dann bei einem Trinkgeld von fünf Prozent insgesamt neun Pence. Und bei einem Trinkgeld von zehn Prozent wären es ein Shilling und sechs Pence.«

Sie wirkten verblüfft. Ein Anblick, den ich gewöhnt war. Niemand ging davon aus, dass junge Mädchen rechnen konnten, und erst recht nicht im Kopf, nicht einmal bei einer so einfachen Rechnung wie dieser. Aber ich studierte Mathematik am Bennington College, Zahlen verstand ich. Sie folgten Regeln, waren vernünftig und leicht zu begreifen, ganz im Gegensatz zu Menschen. Es gab keine einzige Rechnung, die ich nicht schneller aufsummieren konnte als eine Addiermaschine. »Neun Pence oder einen Shilling, sechs Pence«, wiederholte ich lustlos für die mich anstarrenden jungen Männer. »Geben Sie einen Shilling und sechs Pence Trinkgeld, wie echte Gentlemen.«

»Charlotte«, zischte meine Mutter, als die jungen Männer mit verärgerten Mienen abzogen. »Das war sehr unhöflich.«

»Warum? Ich habe ›Entschuldigung‹ gesagt.«

»Nicht jeder gibt Trinkgeld. Und du hättest dich nicht auf diese Weise einmischen sollen. Niemand mag aufdringliche Mädchen.«

Oder Mädchen, die Mathematik studieren, oder Mädchen, die schwanger werden, oder … Aber ich ließ all diese Worte unausgesprochen. Ich war zu erschöpft, um mich zu streiten. Wir hatten eine sechs Tage währende Atlantiküberquerung in einer einzigen Kabine hinter uns, die wegen schwerer See länger gedauert hatte als erwartet. Diese sechs Tage waren von einer endlosen Reihe angespannter Streitereien geprägt gewesen, gefolgt von noch unangenehmeren Höflichkeiten. Und all das unterlegt mit meinem schamerfüllten Schweigen und der unausgesprochenen Wut meiner Mutter. Aus diesem Grund hatten wir die Gelegenheit ergriffen, das Schiff für eine Nacht gegen ein Hotel zu tauschen – hätten wir diese beengte Kabine nicht verlassen können, wären wir wohl aufeinander losgegangen.

»Deine Mutter ist immer bereit, auf jemanden loszugehen.« Das hatte meine französische Cousine Rose schon vor Jahren gesagt, als Maman uns mit einer zehnminütigen Schimpftirade bedachte, weil wir uns eine Schallplatte von Édith Piaf angehört hatten. Das ist keine Musik für kleine Mädchen, das ist unanständig!

Tja, und nun hatte ich etwas noch viel Unanständigeres getan, als nur französischen Jazz zu hören. Und mir war nichts anderes übrig geblieben, als meine Gefühle zu verdrängen und die Leute mit arrogant gehobenem Kinn auf eine Weise abzufertigen, die besagte: Ist mir doch egal. Das klappte auch ganz gut bei unhöflichen jungen Männern, die eine Kellnerin übers Ohr hauen wollten. Meine Mutter jedoch konnte hinter diese Fassade dringen, wann immer sie wollte.

Im Moment redete sie mal wieder drauflos und beschwerte sich über unsere Überfahrt. »… wusste doch, dass wir das spätere Schiff hätten nehmen sollen. Dann wären wir direkt in Calais angekommen, ohne diesen lächerlichen Umweg über England.«

Ich schwieg. Eine Nacht in Southampton und morgen dann direkt nach Calais, von wo ein Zug uns in die Schweiz bringen würde. In Vevey gab es eine Klinik, in der meine Mutter einen gewissen diskreten Termin für mich ausgemacht hatte. Sei dankbar, Charlie, sagte ich mir zum tausendsten Mal. Sie hätte dich nicht begleiten müssen. Man hätte mich genauso gut mit der Sekretärin meines Vaters oder mit einer anderen gleichgültigen, bezahlten Hilfskraft in die Schweiz schicken können. Meine Mutter hätte ihren üblichen Urlaub in Palm Beach nicht absagen müssen, nur um mich persönlich zu diesem Termin zu bringen. Sie ist hier zusammen mit dir. Sie bemüht sich. Das konnte ich sogar umnebelt von meinem schamerfüllten Missmut anerkennen. Und sie hatte ja schließlich auch einen Grund für ihre Wut auf mich und dafür, dass sie ein nichtsnutziges Flittchen in mir sah. Als solches nämlich galten junge Mädchen, die so in der Bredouille steckten wie ich. Ich sollte mich besser schon einmal an das Etikett gewöhnen.

Maman redete immer noch, fest entschlossen, gute Laune zu verbreiten. »Ich finde, wir sollten noch nach Paris fahren nach deinem TERMIN.« Jedes Mal, wenn sie es aussprach, schallte mir das Wort wie in Großbuchstaben entgegen. »Und dir ein paar anständige Sachen zum Anziehen kaufen, ma p’tite. Und etwas Neues mit deinem Haar machen.«

Eigentlich hieß das jedoch: Du wirst im Herbst mit einem so schicken neuen Look auf das College zurückkehren, dass keiner auch nur das Geringste von deinem Kleinen Problem ahnen wird.

»Ich glaube nicht, dass diese Gleichung aufgehen wird, Maman.«

»Was in aller Welt meinst du damit?«

Ich seufzte. »Eine Collegestudentin im zweiten Jahr minus ein Kleines Problem, geteilt durch einen Zeitraum von sechs Monaten, multipliziert mit zehn Dior-Kleidern und einem neuen Haarschnitt wird nicht auf wundersame Weise in einem wiederhergestellten Ruf resultieren.«

»Das Leben ist keine Mathematikaufgabe, Charlotte.«

Wenn es das nur wäre, dann hätte ich mich viel leichter getan. Wie oft hatte ich mir nicht schon gewünscht, dass ich die Menschen so leicht durchschauen könnte wie die Arithmetik: sie einfach auf ihren kleinsten gemeinsamen Nenner herunterbrechen und die Gleichung auflösen. Zahlen logen nicht. Es gab immer eine Antwort, und die Antwort war entweder richtig oder falsch. Ganz einfach. Aber im Leben war nichts einfach, und es gab keine Antwort, mit der man eine Gleichung auflösen konnte. Es gab nur die Unordnung, mich, die chaotische Charlie St. Clair, die hier an einem Tisch mit ihrer Mutter saß, mit der sie keinen gemeinsamen Nenner hatte.

Maman nippte an ihrem dünnen Tee, ein strahlendes Lächeln im Gesicht und Hass auf mich im Herzen. »Ich gehe einmal nachfragen, ob unsere Zimmer schon fertig sind. Sitz nicht so krumm da! Und pass auf deinen Koffer auf, da sind die Perlen deiner Großmutter drin.«

Sie entschwebte auf die lange marmorne Rezeption mit den eifrigen Angestellten zu, und ich griff nach meinem kleinen Reisekoffer. Unter dem flachen Kästchen mit den Perlen (nur meine Mutter konnte darauf bestehen, dass ich für den Aufenthalt in einer Schweizer Klinik Perlen einpackte) hatte ich eine halbe Schachtel Gauloises versteckt. Ich hätte mit Freuden das ganze Gepäck mitsamt den Perlen einfach stehen gelassen und der Gefahr eines Diebstahls ausgesetzt, wenn ich nur auf eine Zigarette hätte hinausgehen können. Meine Cousine Rose und ich hatten unsere ersten Gauloises im Alter von jeweils dreizehn und elf probiert, nachdem wir meinem älteren Bruder eine Schachtel geklaut und uns auf einen hohen Baum verzogen hatten. Dort frönten wir dann dem Laster der Erwachsenen. »Seh ich aus wie Bette Davis?«, hatte Rose gefragt und versucht, den Rauch durch die Nase auszuatmen. Ich war fast vom Baum gefallen vor lauter Lachen und Husten nach meinem einzigen Zug, und sie hatte mir die Zunge rausgestreckt. »Du bist so albern, Charlie!« Rose war die Einzige, die mich Charlie nannte anstatt Charlotte. Schar-liie, mit leicht französischem Singsang und Betonung auf beiden Silben.

Es war natürlich Rose, die mich in diesem Moment durch die Hotellobby ansah. Und es war nicht Rose. Es war bloß irgendein englisches Mädchen, das mit hängenden Schultern neben einem Berg von Gepäck wartend dastand. Meine Gedanken redeten mir jedoch starrsinnig ein, dass ich meine Cousine sah: dreizehn, blond und von pfirsichfarbener Frische. So alt war sie gewesen in dem Sommer, in dem ich sie zum letzten Mal sah, auf jenem hohen Baum mit ihrer ersten Zigarette.

Inzwischen wäre sie natürlich älter, einundzwanzig, so wie ich jetzt neunzehn …

Wenn sie noch am Leben war.

»Rose«, flüsterte ich, wohl wissend, dass ich den Blick abwenden sollte. Doch ich tat es nicht. »O Rose.«

In meiner Fantasie warf sie mir ein verschmitztes Lächeln zu und wies mit einer Kopfbewegung auf die Straße draußen. Geh.

»Wohin?«, sagte ich laut. Doch ich wusste es bereits. Ich fuhr mit der Hand in meine Jacketttasche und tastete nach dem Zettel. Anfangs war das Papier knisternd steif gewesen, doch durch das häufige Anfassen war es weich und geschmeidig geworden. Auf diesem Zettel stand eine Adresse. Ich könnte …

Sei nicht dumm. Mein Gewissen hatte eine schneidende Stimme, scharf wie eine Rasierklinge. Du weißt, dass du nirgendwo anders hingehen wirst als ins Hotelzimmer. Dort warteten frische Bettlaken auf mich, ein Balkon, auf dem ich in aller Ruhe rauchen konnte. Und morgen ein weiteres Schiff, und dann der Termin, wie meine Eltern es so beschönigend nannten. Der Termin, der mein Kleines Problem beseitigen würde, und dann wäre alles wieder gut.

Ich konnte mir aber auch eingestehen, dass nichts wieder gut werden würde. Und einfach gehen, jetzt, in diesem Augenblick, den Weg entlang, der hier in England begann.

So hast du es geplant, flüsterte Rose. Das weißt du doch. Und das hatte ich. Selbst in der abgestumpften Passivität meiner Misere hatte ich in den letzten Wochen darauf gedrängt, dass wir das Schiff nahmen, mit dem meine Mutter und ich genau diesen Umweg über England machten, und nicht die spätere Überfahrt, die uns direkt nach Frankreich gebracht hätte. Ich hatte darauf gedrängt, ohne mir selbst zu erlauben, über den Grund dafür nachzudenken: weil ich eine englische Adresse in der Tasche hatte. Und nun musste ich, nachdem der Ozean überwunden war, nur noch den Mut aufbringen, dorthin zu gehen.

Das unbekannte englische Mädchen, das nicht Rose war, ging inzwischen die Hoteltreppe hinauf einem Pagen hinterher, der das Gepäck schleppte. Ich starrte den leeren Fleck an, wo Rose gestanden hatte, und betastete den Zettel in meiner Jacketttasche. Vereinzelte Gefühlsfetzen drangen wie Stiche durch meine Benommenheit zu mir durch. Furcht? Hoffnung? Entschlossenheit?

Eine auf einen Zettel gekritzelte Adresse plus ein Schuss Entschlossenheit multipliziert mit Zehnerpotenzen. Löse die Gleichung, Charlie.

Brich sie auf den gemeinsamen Nenner herunter.

X ist gleich …

Jetzt oder nie.

Ich holte einmal tief Luft und zog den Zettel aus der Tasche. Ein verknitterter Ein-Pfund-Schein kam mit zum Vorschein. Sorglos warf ich ihn auf den Nachbartisch, wo die selbstgefälligen jungen Männer ihr mageres Trinkgeld hatten liegen lassen. Und dann ging ich aus der Hotellobby hinaus, meinen kleinen Reisekoffer und meine französischen Zigaretten fest umklammert. Direkt durch die breiten Hoteltüren, wo ich den Portier fragte: »Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof?«

Nicht gerade die klügste Idee, die ich je gehabt hatte: als junges Mädchen allein unterwegs, und das in einer fremden Stadt. Aber die letzten Wochen hatte ich wegen meiner nicht enden wollenden Pechsträhne – das Kleine Problem, das Geschrei meiner Mutter, das eisige Schweigen meines Vaters – in einer solchen Benommenheit zugebracht, dass ich bereitwillig überallhin gegangen wäre, wohin mein Weg mich führte. Sogar geradewegs eine Klippe hinunter, hirnlos und gehorsam und ohne mich zu fragen, warum ich fiel, bis ich halb unten wäre. Ich wirbelte ja bereits im freien Fall unaufhaltsam dem Abgrund entgegen, zu dem mein Leben geworden war. Doch jetzt hatte ich einen Haltegriff zu fassen bekommen.

Zugegeben, es war ein Haltegriff, der nur meinem Hirn entsprang. Ein Hirngespinst eben, das ich nun schon seit Monaten immer wieder mal hier, mal dort sah, weil meine Fantasie darauf bestand, jedem blonden jungen Mädchen Roses Gesichtszüge zu verleihen. Beim ersten Mal hatte mir das einen gehörigen Schrecken eingejagt, nicht weil ich Rose für einen Geist hielt, sondern weil ich dachte, ich würde verrückt werden. Vielleicht war ich ja wirklich verrückt, aber ich sah keine Geister. Denn egal, was meine Eltern sagten, ich glaubte nicht daran, dass Rose tot war.

An diese Hoffnung klammerte ich mich, während ich auf den hohen Korksohlen meiner unpraktischen Schuhe (»Immer hohe Absätze für eine so klein geratene Frau wie dich, ma chère, sonst wirkst du wie ein junges Mädchen.«) die Straße entlanglief in Richtung Bahnhof. Ich schob mich durch die Passanten auf dem Gehsteig hindurch, die ruppig vorwärtsdrängenden Arbeiter auf dem Weg zu den Docks im Hafen, die schick angezogenen Verkäuferinnen, die an den Straßenecken herumlungernden Soldaten. Ich lief, bis ich außer Atem war, und ließ die Hoffnung blühen, die in meiner Brust mit einem Schmerz heranwuchs, der mir Tränen in die Augen trieb.

Kehr um, schimpfte die schneidende Stimme meines Gewissens. Du kannst immer noch umkehren. Zurück zu meinem Hotelzimmer und zu meiner Mutter, die alle Entscheidungen allein traf, zurück in den Nebel meiner mich abkapselnden Benommenheit. Nein. Ich lief weiter. Da, das Pfeifen eines Zuges, der Schein glühender Asche, Dampfschwaden. Endstation Southampton. Unmengen von Passagieren stiegen aus, Männer mit Fedoras, rotgesichtige quengelnde Kinder, Frauen, die sich zum Schutz gegen den leichten Nieselregen zerknitterte Zeitungen über das gewellte Haar hielten. Wann hatte es zu nieseln begonnen? Ich spürte, wie mein dunkles Haar sich über dem Kragen meines violettgrauen Jacketts plättete, aber ich lief weiter, in den Bahnhof hinein.

Ein Zugschaffner rief lautstark etwas. Eine Abfahrt in zehn Minuten, direkt nach London.

Ich blickte noch einmal auf den Zettel, den ich umklammert hielt. Hampson Street 10, Pimlico, London. Evelyn Gardiner.

Wer auch immer das war.

Meine Mutter suchte im Dolphin bestimmt schon nach mir und ließ gebieterische Monologe auf die Hotelangestellten los. Aber das war mir egal. Ich war 75 Meilen von Hampson Street 10, Pimlico, London entfernt, und genau vor mir stand ein Zug.

»Fünf Minuten!«, rief der Zugschaffner. Passagiere stiegen eilig ein, hievten Gepäck hoch.

Wenn du jetzt nicht gehst, gehst du nie, dachte ich.

Also kaufte ich einen Fahrschein und stieg ebenfalls in den Zug, und dann war ich, einfach so, in einer Dampfwolke verschwunden.

Gegen Abend wurde es bitterkalt im Waggon. Ich teilte das Abteil mit einer alten Frau und ihren drei schniefenden Enkelkindern. Als die Großmutter meine ringlose, unbehandschuhte Hand bemerkte, warf sie mir einen missbilligenden Blick zu, so als wollte sie wissen, was für eine Sorte Mädchen da ganz allein nach London fuhr. Junge Frauen fuhren sicher ständig allein mit dem Zug, schon wegen der schwierigen Lebensmittelversorgung in der Nachkriegszeit. Aber sie hatte ganz eindeutig etwas gegen mich.

»Ja, ich bin schwanger«, sagte ich zu ihr, als sie zum dritten Mal die Nase über meinen bloßen linken Ringfinger rümpfte. »Wollen Sie sich jetzt einen anderen Sitzplatz suchen?« Sie wurde ganz starr und stieg an der nächsten Haltestelle aus, die Enkelkinder hinter sich herschleifend, obwohl diese jammerten: »Aber Oma, wir müssen doch noch gar nicht aussteigen, erst in …« Das Kinn auf arrogante »Ist mir doch egal«-Weise gehoben, erwiderte ich ihren letzten missbilligenden Blick. Dann sank ich zurück in meinen Sitz, die Abteiltür fiel mit einem Knall ins Schloss, und ich war allein. Ich presste die Hände gegen meine geröteten Wangen, aufgekratzt und verwirrt, hoffnungsfroh und schuldbewusst. Es waren so viele Gefühle auf einmal, dass ich in meinem Kokon aus Benommenheit darin zu ertrinken drohte. Was in aller Welt war los mit mir?

Du läufst irgendwo in England einfach weg, mit nichts weiter als einer Adresse und einem Namen, schimpfte meine schneidende Stimme. Was kannst du denn schon tun? Du bist doch selbst vollkommen konfus, wie willst du da jemandem helfen?

Ich zuckte zusammen. Ich bin nicht hilflos.

Doch, das bist du. Sieh dir doch an, was passiert ist, als du das letzte Mal versucht hast, jemandem zu helfen.

»Und jetzt versuche ich es eben noch mal«, sagte ich laut in das leere Abteil hinein. Ob nun konfus und hilflos oder nicht, ich war hier. Ich hatte den Absprung gewagt.

Es war dunkel geworden, als ich erschöpft und hungrig in London aus dem Zug stieg. Die Stadt breitete sich wie eine riesige dunkle, rauchige Masse vor mir aus – ich hatte keine Ahnung, wo Hampson Street 10 war. Ich fand noch ein paar Münzen in meiner Handtasche und betete, dass es genug sein möge, als ich ein Taxi heranwinkte. Ich wollte keine Perle von der Kette meiner Großmutter hergeben, nur um eine Taxifahrt zu bezahlen. Vielleicht hätte ich der Kellnerin doch nicht ein ganzes Pfund hinlegen sollen … Aber es tat mir nicht leid.

Der Fahrer fuhr mich nach Pimlico, jedenfalls behauptete er das, und setzte mich in einer von hohen Reihenhäusern gesäumten Straße ab. Inzwischen hatte es zu regnen begonnen. Ich sah mich nach meinem Hirngespinst um, doch es war nirgends ein Schimmer blonden Haars zu entdecken. Nur eine dunkle Straße, tropfender Regen und die abgetretenen Stufen von Nummer 10, die zu einer schäbigen Haustür mit abblätternder Farbe führten. Ich griff nach meinem Koffer, stieg hinauf und betätigte den Türklopfer, ehe mein Mut mich verlassen konnte.

Keine Reaktion. Ich klopfte noch einmal. Der Regen wurde stärker, und in mir stieg eine Welle der Verzweiflung auf. Ich klopfte und klopfte, bis mir die Hand wehtat, als ich plötzlich sah, wie sich kaum merklich die Gardine im Fenster neben der Tür bewegte.

»Ich weiß, dass jemand da ist!«, rief ich und rüttelte, blind von Regen, am Türknauf. »Lassen Sie mich rein!«

Zu meiner Überraschung ließ der Türknauf sich drehen. Und so stolperte ich doch noch über meine unpraktischen Schuhe, denn als die Tür plötzlich aufsprang, kippte ich vornüber. Es zerriss mir die Seidenstrümpfe, als ich mit den Knien auf dem Fußboden eines dunklen Flurs landete. Dann fiel die Haustür hinter mir ins Schloss, und ich hörte das Klicken einer Pistole, die entsichert wurde.

Ihre Stimme klang tief und heiser, irgendwie verschliffen und doch grimmig. »Verdammte Scheiße, wer sind Sie und was wollen Sie in meinem Haus?«

Durch die Gardinen fiel das dämmrige Licht der Straßenlaternen. Ich konnte eine große hagere Gestalt erkennen, strähniges Haar, die glühende Spitze einer Zigarette. Und den schimmernden Lauf einer Pistole, die direkt auf mich gerichtet war.

Ich hätte Angst haben sollen angesichts des Schocks und der Pistole und der Ausdrucksweise. Doch eine aufbrausende Wut hatte die letzten Reste meiner gefühllosen Benommenheit hinweggefegt, so dass ich mich mit den ruinierten Strümpfen an den Beinen einfach wieder aufrappelte. »Ich bin auf der Suche nach Evelyn Gardiner.«

»Ist mir ganz egal, wen Sie suchen. Wenn Sie mir nicht sofort sagen, warum so eine verfluchte Ami-Göre in mein Haus einbricht, erschieß ich Sie. Ich bin zwar alt, und ich bin betrunken, aber das hier ist ’ne Luger neun Millimeter P08 in erstklassigem Zustand. Und ob nun betrunken oder nüchtern, damit kann ich Ihnen auf diese Entfernung in jedem Fall das Hirn wegblasen.«

»Ich bin Charlie St. Clair«, sagte ich und wischte mir das nasse Haar aus den Augen. »Meine Cousine Rose Fournier ist vor vier Jahren in Frankreich spurlos verschwunden, und Sie wissen vielleicht, wie man sie finden kann.«

Unvermittelt flammte die elektrische Lampe an der Wand auf. Ich blinzelte in dem plötzlichen grellen Licht. Eine große, hagere Frau in einem Kleid mit verblichenem Blumenmuster ragte vor mir auf. Graues Haar fiel in ein von der Zeit schwer gezeichnetes Gesicht. Sie hätte fünfzig sein können, aber genauso gut auch siebzig. In der einen Hand hielt sie die Luger und in der anderen eine Zigarette. Die Pistole blieb fest auf meine Stirn gerichtet, auch als sie die Zigarette an die Lippen führte und einen langen Zug nahm. Übelkeit stieg in mir auf, als ich ihre Hände sah. Großer Gott, was war denn mit ihren Händen passiert?

»Ich bin Evelyn Gardiner«, sagte sie schließlich. »Und ich weiß nicht das Geringste über diese Cousine von Ihnen.«

»Vielleicht doch«, erwiderte ich eindringlich. »Wenn Sie nur mit mir reden würden, dann könnten Sie vielleicht …«

»Ist das etwa Ihr Plan, Kleine?« Ihre grauen Augen mit den schweren Lidern betrachteten mich verächtlich wie ein Raubvogel seine Beute. »Bei Einbruch der Dunkelheit in mein Haus reinplatzen, ohne irgendeinen Plan, und auch noch ohne Geld, könnt ich wetten, einfach in der Hoffnung, dass ich irgendwas über Ihre v-vermisste Freundin weiß?«

»Ja.« Konfrontiert mit der Pistole und ihrem Hohn, konnte ich selbst nicht erklären, warum – warum die Hoffnung, Rose zu finden, plötzlich eine so überwältigende Rolle in meinem ruinierten Leben spielte. Ich konnte diese seltsame, wilde Verzweiflung nicht erklären, und auch nicht, warum ich es zugelassen hatte, dass sie mich hierherführte. Ich konnte nur die Wahrheit sagen: »Ich musste kommen.«

»Aha.« Evelyn Gardiner ließ die Pistole sinken. »Und nun werden Sie wohl erst mal ’nen T-Tee wollen.«

»Ja, ein Tee wäre …«

»Ich hab keinen.« Und damit drehte sie sich um und ging mit großen Schritten den dunklen Flur entlang. Ihre nackten Füße sahen aus wie die Klauen eines Adlers. Sie wankte leicht beim Gehen und ließ die Luger nachlässig hin und her schaukeln. Doch ich sah, dass sie immer noch den Finger am Abzug hatte. Verrückt, dachte ich. Die alte Schachtel ist verrückt.

Und diese Hände. Diese knubbelig-monströsen Klumpen mit den grotesk verformten Knöcheln, die eher an Hummerscheren erinnerten als an Hände.

»Mitkommen«, sagte sie, ohne sich nach mir umzudrehen. Also folgte ich ihr den Flur entlang. Sie stieß eine Tür auf, schaltete eine Lampe an, und dann standen wir in einem eiskalten verwahrlosten Wohnzimmer: Überall standen schmutzige Teetassen und lagen alte Zeitungen herum, im Kamin brannte kein Feuer und die Vorhänge waren so fest zugezogen, dass von der Straße kein einziger Lichtstrahl hereindringen konnte.

»Mrs. Gardiner …«

»Miss.« Sie ließ sich in einen schäbigen Sessel sinken, von dem aus sie den ganzen unordentlichen Raum im Blick behalten konnte, und warf die Pistole auf den Tisch daneben. Ich fuhr zusammen, doch das Ding ging nicht los. »Aber nennen Sie mich Eve. Sie haben sich unbe-berechtigt Zutritt zu meinem Haus verschafft, und das ist ein Grad an Vertrautheit, der Sie mir jetzt schon unsympathisch macht. Wie heißen Sie?«

Ich richtete eine umgekippte Fußbank auf und setzte mich, plötzlich unsicher, wo ich anfangen sollte. Ich hatte all meine Energie darauf konzentriert, hierherzukommen, dass ich bislang noch keinen Gedanken daran verschwendet hatte, wie genau ich mein Anliegen beginnen sollte. Zwei Mädchen mal elf Sommer, geteilt durch einen Ozean und einen Krieg …

»N-na los, fangen Sie schon an.« Eve schien leicht zu stottern, aber es war nicht zu erkennen, ob es am Alkohol lag oder ein echter Sprachfehler war. Sie griff nach einer Kristallkaraffe, die neben der Pistole stand, entstöpselte sie einigermaßen unbeholfen mit ihren entstellten Händen, und dann roch ich Whiskey. »Ich bin nur noch ’ne begrenzte Zeit lang nüchtern genug, Sie sollten also besser keine Minute verschwenden.«

Ich seufzte. Nicht nur eine verrückte alte Schachtel, sondern eine betrunkene alte Schachtel. Beim Namen Evelyn Gardiner hatte ich mir eine Frau mit Ligusterhecken und weich hochgestecktem Haar vorgestellt, nicht mit einer Karaffe Whiskey und einer geladenen Pistole. »Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich rauche?«

Sie zuckte die knochigen Schultern, und während ich eine meiner Gauloises herausholte, suchte sie nach einem Glas. Da keins in Reichweite stand, goss sie spritzend einen Schuss goldbraune Flüssigkeit in eine geblümte Teetasse. Großer Gott, dachte ich halb fasziniert, halb entsetzt, während ich mir eine Zigarette anzündete. Wer ist das bloß?

»Ist unhöflich, jemanden so anzustarren«, sagte sie und erwiderte meinen Blick genauso unverhohlen. »Herrgott, all der Stoff, in dem Sie da stecken. Tragen Frauen heutzutage so was?«

»Gehen Sie nie raus?«, fragte ich, ehe ich es verhindern konnte.

»Nicht oft.«

»Das ist der New Look. Direkt aus Paris.«

»Sieht v-verdammt unbequem aus.«

»Ist es auch.« Ich nahm entschlossen einen Zug von meiner Zigarette. »Also. Ich bin Charlie St. Clair, na ja, eigentlich Charlotte, gerade angekommen aus New York …« Mit meiner Mutter. Was die wohl gerade machte? Sie war vermutlich außer sich vor Wut und bereit, mich in der Luft zu zerreißen. Aber das schob ich beiseite. »Mein Vater ist Amerikaner, aber meine Mutter ist Französin. Vor dem Krieg haben wir viele Sommer in Frankreich verbracht, bei meiner französischen Cousine. Sie wohnten in Paris und hatten ein Sommerhaus außerhalb von Rouen.«

»Klingt wie ’n Degas-Picknick, Ihre Kindheit.« Eve nahm einen Schluck Whiskey. »Erzählen Sie was Interessanteres, sonst fang ich an, sehr viel schneller zu trinken.«

Es war tatsächlich wie auf einem der Gemälde von Degas gewesen. Wenn ich die Augen schloss, verschwamm alles zu einem einzigen langen flirrenden Sommer: die schmalen gewundenen Straßen, die alten Figaro-Ausgaben, die überall herumlagen in dem großen weitläufigen Sommerhaus mit den vollgestopften Dachböden und den verschlissenen Sofas, der durch grüne Laubdächer fallende gesprenkelte Sonnenschein, in dem glitzernd Staubpartikel tanzten.

»Meine Cousine Rose Fournier …« Ich spürte, wie mir Tränen in die Augen stiegen. »Rose ist eine Cousine ersten Grades, war aber immer wie eine ältere Schwester für mich. Sie hat mich nie ausgeschlossen, obwohl sie zwei Jahre älter ist. Wir haben alles miteinander geteilt, uns alles erzählt.«

Zwei kleine Mädchen in Sommerkleidern voller Grasflecken, die Fangen spielten, auf Bäume kletterten und wilde Kämpfe gegen ihre Brüder fochten. Dann zwei ältere Mädchen, Rose schon mit einem Ansatz von Busen und ich immer noch mit aufgeschürften Knien und schlaksigen Gliedern, die beide fröhlich zu Jazzschallplatten mitsangen und kichernd für Errol Flynn schwärmten. Rose, die Wagemutige, die einen haarsträubenden Plan nach dem anderen ausheckte, ich, die begeisterte Gefährtin, die sie beschützte wie eine Löwin, wenn ihre Pläne mich in Schwierigkeiten brachten. Da hörte ich auf einmal ihre Stimme, so plötzlich, als stünde sie in diesem Raum hier: »Charlie, versteck dich in meinem Zimmer. Ich nähe den Riss in deinem Kleid, bevor deine Mutter ihn sieht. Ich hätte nicht mit dir über diese Felsen klettern sollen …«

»Jetzt fangen Sie bloß nicht an zu heulen«, sagte Eve Gardiner. »Heulende Frauen kann ich nicht ertragen.«

»Ich auch nicht.« Ich hatte schon seit Wochen keine einzige Träne mehr geweint, dazu war ich viel zu benommen gewesen. Doch jetzt brannten meine Augen. Ich blinzelte heftig. »Im Sommer ’39 habe ich Rose zum letzten Mal gesehen. Alle machten sich Sorgen wegen Deutschland – na ja, außer uns. Rose war dreizehn und ich elf. Wir wollten uns bloß jeden Nachmittag ins Kino davonstehlen. Das kam uns sehr viel wichtiger vor als alles, was in Deutschland passierte. Dann kam der Einmarsch in Polen, gleich nachdem ich wieder in den Staaten war. Meine Eltern wollten, dass Roses Familie nach Amerika kam, aber sie zögerten es immer wieder raus …« Roses Mutter war der Ansicht gewesen, dass die Überfahrt zu viel sein würde für ihre anfällige Konstitution. »Und schließlich fiel Frankreich, noch ehe die Vorbereitungen für die Reise getroffen waren.«

Eve trank noch einen Schluck Whiskey, ihre schweren Lider blinzelten nicht einmal. Ich nahm zur Beruhigung noch einen weiteren Zug von meiner Zigarette.

»Ich bekam Briefe«, fuhr ich fort. »Roses Vater war ein wichtiger Mann, ein Industrieller. Er hatte Verbindungen, so dass die Familie ab und zu Nachrichten schicken konnte. Rose klang fröhlich und schrieb immer davon, wann wir uns wiedersehen würden. Aber wir kannten die Nachrichten. Alle wussten, was geschah: Hakenkreuze in Paris, Menschen, die in Lastwagen abtransportiert und nie wiedergesehen wurden. Ich bat sie in meinen Briefen, mir zu schreiben, ob es ihr auch wirklich gutgehe, und sie versicherte es mir immer. Aber …« Im Frühling ’43 hatten wir uns gegenseitig Fotos geschickt, weil wir uns so lang nicht gesehen hatten. Rose, siebzehn Jahre alt und sehr hübsch, hatte sich für die Kamera grinsend in die Pose eines Pin-up-Girls geworfen. Ich hatte das Foto immer in der Handtasche, es war an den Kanten schon ganz abgegriffen.

»In ihrem letzten Brief erzählte Rose von einem jungen Mann, mit dem sie sich heimlich traf. Es sei alles so ungeheuer aufregend, schrieb sie.« Mein Atem wurde zittrig. »Das war im Sommer ’43. Und danach habe ich nichts mehr von Rose gehört oder von irgendwem sonst aus ihrer Familie.«

Eve betrachtete mich mit einem maskenhaften Ausdruck im Gesicht. Ich konnte nicht einschätzen, ob sie mich bedauerte oder verachtete oder ob ich ihr einfach egal war.

Meine Zigarette war fast heruntergebrannt. Ich zog ein letztes Mal daran. Dann drückte ich den Stummel in einer Untertasse aus, die schon von Asche überquoll. »Ich wusste natürlich, dass es nichts weiter bedeutete, wenn von Rose keine Briefe kamen. In Kriegszeiten ist es mit der Post die reinste Hölle. Wir mussten einfach abwarten bis Kriegsende, dann würden die Briefe wieder durchkommen. Aber der Krieg ging zu Ende, und … nichts.«

Erneutes Schweigen. All das zu sagen war schwieriger, als ich es mir vorgestellt hatte. »Wir stellten Nachforschungen an. Es dauerte ewig, aber ein paar Antworten bekamen wir schließlich doch. Mein französischer Onkel starb ’44. Er wurde erschossen, als er versuchte, auf dem Schwarzmarkt ein Medikament für meine Tante zu bekommen. Roses Brüder starben beide Ende ’43, durch eine Bombe. Meine Tante lebt noch. Meine Mutter wollte, dass sie zu uns zieht, aber das hat sie abgelehnt und sich in das Haus außerhalb von Rouen verkrochen. Und Rose …«

Ich schluckte. Rose, die im sonnigen Halbschatten der grünen Baumkronen vor mir her schlenderte. Rose, die auf Französisch fluchend mit einer Bürste ihre widerspenstigen Locken zu bändigen versuchte. Rose in dem provenzalischen Café, am glücklichsten Tag meines ganzen Lebens …

»Rose verschwand. Sie verließ ihre Familie ’43. Und ich weiß nicht mal, warum. Über die Zeit danach konnte niemand Genaueres herausfinden. Mein Vater hat noch weitere Nachforschungen angestellt, aber … nichts.«

»So was kam oft vor in diesem Krieg«, sagte Eve, und es überraschte mich, ihre heisere Stimme zu hören, nachdem ich selbst solange gesprochen hatte. »Viele Leute verschwanden einfach so. Sie glauben doch wohl nicht, dass sie noch am Leben ist? Der verfluchte K-Krieg ist schon seit zwei Jahren vorbei.«

Ich biss die Zähne zusammen. Meine Eltern waren schon lange zu dem Schluss gekommen, dass Rose tot sein müsse, untergegangen in den Kriegswirren. Und es sah ganz danach aus, als hätten sie recht. Aber … »Wir wissen es nicht genau.«

Eve verdrehte die Augen. »Jetzt sagen Sie bloß nicht, Sie hätten’s ge-gespürt, wenn sie gestorben wär.«

»Sie müssen mir nicht glauben. Helfen Sie mir bloß.«

»Warum? Was hat all das, verdammt noch mal, eigentlich mit m-mir zu tun?«

»Die letzten Nachforschungen hat mein Vater in London angestellt, um herauszubekommen, ob Rose von Frankreich hierher emigriert ist. Bei einer Behörde, die dabei hilft, Flüchtlinge aufzuspüren.« Ich holte einmal tief Luft. »Und Sie haben dort gearbeitet.«

»’45 und ’46.« Eve goss mehr Whiskey in ihre geblümte Teetasse. »Letztes Jahr Weihnachten bin ich rausgeflogen.«

»Warum?«

»Vielleicht, weil ich besoffen zur Arbeit erschienen bin. Vielleicht, weil ich meine Vorgesetzte ’n gehässiges altes Arschloch genannt hab.«

Schaudernd schrak ich unwillkürlich zurück. Noch nie in meinem Leben hatte ich jemanden so fluchen hören wie Eve Gardiner, und schon gar nicht eine Frau.

»Also …« Sie ließ ihren Whiskey in der Teetasse kreisen. »Dann ging die Akte Ihrer Cousine vermutlich über meinen Schreibtisch, was? K-kann ich mich aber nicht dran erinnern. Wie gesagt, ich bin ziemlich oft besoffen zur Arbeit erschienen.«

Und ich hatte auch noch nie eine Frau so trinken sehen. Meine Mutter griff gelegentlich zu Sherry, zwei winzige Gläser höchstens. Eve schüttete den Whiskey pur in sich hinein, als wäre es Wasser. Ihre Worte klangen bereits etwas verschliffen. Vielleicht lag das leichte Stottern wirklich am Alkohol.

»Ich bin an einen Durchschlag des Berichts über Rose herangekommen«, sagte ich verzweifelt bemüht, ehe ich sie ganz verlor, entweder an die Gleichgültigkeit oder an den Whiskey. »Er war von Ihnen unterschrieben. So bin ich auf Ihren Namen gekommen. Ich rief an und habe mich als Ihre Nichte aus Amerika ausgegeben. Man gab mir Ihre Adresse. Ich wollte Ihnen schreiben, aber …« Tja, zu genau diesem Zeitpunkt hatte sich das Kleine Problem in meinem Bauch eingenistet. »Können Sie sich wirklich nicht mehr erinnern, ob es noch weitere Erkenntnisse über Rose gab?«

»Hören Sie, Mädchen. Ich kann Ihnen nicht helfen.«

»Irgendetwas! Sie war seit ’43 nicht mehr in Paris, und im folgenden Frühjahr ging sie nach Limoges. So viel haben wir von ihrer Mutter erfahren …«

»Ich sagte, ich kann Ihnen nicht helfen.«

»Aber das müssen Sie!«, rief ich und bemerkte, dass ich direkt vor ihr stand. Ich musste aufgesprungen sein, auch wenn ich mich nicht daran erinnern konnte. Verzweiflung krampfte sich in mir zusammen, fest wie ein Knoten, sehr viel fester als der unwirkliche Schatten, der mein Baby war. »Sie müssen mir helfen! Ich gehe nicht, ehe Sie mir nicht geholfen haben!« Noch nie zuvor in meinem Leben hatte ich einen Erwachsenen angeschrien. Aber jetzt schrie ich. »Rose Fournier, sie war in Limoges, siebzehn Jahre alt …«

Eve stand jetzt ebenfalls da, sehr viel größer als ich, und stach mir mit einem ihrer unaussprechlichen Finger ans Brustbein. In gefährlich ruhigem Ton sagte sie: »Schreien Sie mich in meinem eigenen Haus gefälligst nicht an.«

»Inzwischen wäre sie einundzwanzig. Sie ist blond und schön und witzig …«

»Und wenn sie die heilige Johanna von Orleans wär, es ist mir egal. Ich hab nichts mit ihr zu tun, und mit Ihnen auch nicht!«

»Sie hat in einem Restaurant gearbeitet, dem Le Lethe, das einem gewissen Monsieur René gehörte. Seitdem weiß niemand mehr …«

In diesem Moment geschah etwas mit Eves Gesicht. Nicht dass sich darin etwas regte, aber es geschah etwas. So als würde sich am Grund eines tiefen Sees etwas regen und nur der leiseste Anflug davon an die Oberfläche dringen. Nicht einmal eine Wellenbewegung – aber dennoch wusste man, dass sich irgendwo dort unten etwas regte. Sie sah mich an, und ihre Augen funkelten.

»Was ist?« Meine Brust hob und senkte sich, als wäre ich eine Meile gerannt. Meine Wangen glühten vor Aufregung, und meine Rippen drückten gegen die eiserne Umgürtung meines Taillenmieders.

»Le Lethe«, sagte sie leise. »Den Namen kenn ich. W-wem, sagten Sie, gehörte das Restaurant?«

Ich schnappte mir den kleinen Reisekoffer, öffnete ihn und wühlte mich durch meine Wäsche, um an die Tasche im Innenfutter zu gelangen. Da, zwei gefaltete Blatt Papier. Ich gab sie ihr.

Eve sah den kurzen offiziellen Bericht mit ihrer eigenen Unterschrift darunter durch. »Da steht der Name des Restaurants nicht drin.«

»Den habe ich erst später herausgefunden – sehen Sie sich das zweite Blatt an, meine Notizen. Ich habe in der Behörde angerufen, um mit Ihnen zu sprechen. Aber Sie waren schon nicht mehr da. Ich konnte die Sekretärin jedoch überreden, das handschriftliche Original aus dem Archiv zu holen. Und dort stand der Name Le Lethe drin, im Besitz eines Monsieur René, kein Nachname. Es war alles ziemlich unleserlich und wurde wohl aus dem Grund nicht in den maschinengeschriebenen Bericht übernommen. Aber da Sie den Bericht unterschrieben haben, nahm ich an, Sie müssten auch das handschriftliche Original gesehen haben.«

»Das hab ich nicht. Und wenn, dann hätte ich ihn nicht unterschrieben.« Eve betrachtete das zweite Blatt Papier. »Le Lethe … den Namen hab ich schon mal gehört.«

Hoffnung war etwas so Schreckliches, viel schrecklicher als Wut. »Ja?«

Eve drehte sich um und griff erneut nach der Karaffe mit dem Whiskey. Sie füllte die Teetasse noch einmal und kippte alles in einem Zug hinunter. Wieder schenkte sie sich nach. Und dann stand sie einfach nur da, den starren Blick an mir vorbei ins Leere gerichtet.

»Raus aus meinem Haus.«

»Aber …«

»Sie können hier schlafen, wenn Sie nicht wissen, wohin Sie g-g-g-gehen sollen. Aber morgen früh sollten Sie hier besser verschwunden sein, Ami-Göre.«

»Aber … aber Sie wissen doch etwas.«

Eve nahm ihre Pistole und ging an mir vorbei. Ich griff nach ihrem knochigen Arm. »Bitte …«

Eves verstümmelte Hand fuhr schneller hoch, als ich reagieren konnte, und zum zweiten Mal an diesem Abend war die Pistole auf mich gerichtet. Ich wich zurück, aber sie trat einen Schritt auf mich zu und presste mir den Lauf direkt zwischen die Augen. Mich überlief eine Gänsehaut, als ich die kalte Öffnung an der Stirn spürte.

»Sie verrückte alte Schachtel«, flüsterte ich.

»Genau«, erwiderte sie krächzend. »Und ich erschieß Sie, falls Sie nicht weg sind, wenn ich aufwach.«

Dann wankte sie auf unsicheren Beinen davon, aus dem Wohnzimmer hinaus und den langen teppichlosen Flur entlang.

Kapitel 2

EVE

Mai 1915 London

Die günstige Gelegenheit trat ganz in Tweed gekleidet in Eve Gardiners Leben.

Sie kam zu spät zur Arbeit an diesem Morgen, doch ihr Chef nahm gar nicht wahr, dass es schon zehn nach neun war, als sie durch die Eingangstür der Anwaltskanzlei trat. Sir Francis Galborough nahm selten etwas anderes als den Zeitungsteil über Pferderennsport wahr, das wusste Eve. »Die Akten für Sie liegen dort, meine Liebe«, sagte er, als sie sein Büro betrat.

Mit schmalen, unversehrten Händen griff Eve nach dem Stapel: ein hochgewachsenes junges Mädchen mit nussbraunem Haar, samtweicher Haut und trügerischen Rehaugen. »Ja, S-S-Sir.« S war ein Buchstabe, der ihr schwer über die Lippen kam. Nur zweimal gestolpert, das war gut.

»Und Captain Cameron hier hat einen Brief, den Sie auf Französisch tippen sollen. Sie sollten mal sehen, wie sie dieses Franzmann-Kauderwelsch runterhämmert«, sagte Sir Francis zu dem schlaksigen Soldaten, der ihm am Schreibtisch gegenübersaß. »Ein echtes Goldstück, unsere Miss Gardiner. Halbfranzösin! Ich selbst versteh nicht ein Wort von diesem Kauderwelsch.«

»Ich auch nicht.« Der Captain lächelte und spielte mit seiner Pfeife. »Ist mir zu hoch. Danke, dass du uns dein Mädchen ausleihst, Francis.«

Niemand fragte Eve, ob sie diese Aufgabe gern übernahm. Warum sollten sie auch? Junge Mädchen, die Schreibarbeiten erledigten, waren schließlich so eine Art Büromöbel, noch einfacher herumzuschieben als ein Zimmerfarn, und genauso taubstumm.

Du kannst von Glück sagen, dass du diese Stelle hast, rief Eve sich ins Gedächtnis. Wenn nicht Krieg herrschte, wäre ein Posten in einer Anwaltskanzlei wie dieser an einen jungen Mann mit besseren Empfehlungen und Brillantine im Haar gegangen. Du hast Glück. Großes Glück sogar. Und Eves Arbeit war leicht: Briefumschläge adressieren, Unterlagen abheften und gelegentlich mal einen Brief auf Französisch tippen. Sie konnte ziemlich gut für sich selbst sorgen. Ja, der kriegsbedingte Mangel an Zucker, Sahne und frischem Obst wurde langsam lästig, aber das war doch immer noch ein fairer Preis im Gegenzug für Sicherheit. Wie schnell hätte sie in Nordfrankreich festsitzen können und dann unter der deutschen Besatzung hungern müssen. Es war beängstigend in London, ja – alle richteten den Blick nur noch gen Himmel, stets auf der Suche nach Zeppelinen. Aber Lorraine, Eves Heimatort, war mittlerweile ein Morast aus Schlamm und Gebeinen, wie Eve aus den Zeitungen erfahren hatte, die sie gierig verschlang. Sie konnte von Glück sagen, dass sie hier war, weit weg von all dem, in Sicherheit.

Sie konnte wirklich von Glück sagen.

Eve nahm den Brief von Captain Cameron wortlos entgegen. Er suchte die Kanzlei in letzter Zeit ziemlich regelmäßig auf. Zwar trug er lieber verknitterte Tweedanzüge als die übliche khakifarbene Uniform, doch seine aufrechte Haltung und sein soldatischer Gang verrieten seinen Rang deutlicher als eine ganze Reihe von Orden es vermocht hätte. Captain Cameron, etwa fünfunddreißig Jahre alt, sprach mit leicht schottischem Tonfall, war andererseits aber so vollkommen englisch, so außerordentlich schlaksig, grau-meliert und verknittert, dass er in einem Fortsetzungsroman von Conan Doyle als der typische britische Gentleman hätte auftreten können. Eve hätte am liebsten gefragt: »Müssen Sie Pfeife rauchen? Müssen Sie Tweed tragen? Müssen Sie gar so ein Klischee abgeben?«

Der Captain lehnte sich in seinen Sessel zurück und nickte, als sie an ihm vorbei hinausging. »Ich werde auf den Brief warten, Miss Gardiner.«

»Ja, S-Sir«, murmelte Eve erneut und verschwand.

»Sie sind zu spät gekommen«, begrüßte Miss Gregson sie naserümpfend im Aktenbüro. Die älteste der Schreibkräfte neigte dazu, die anderen herumzukommandieren, und Eve sah sie sofort mit naiv aufgerissenen Augen verständnislos an. Sie verabscheute ihr eigenes Aussehen. Das weiche, sanfte Gesicht, das sie aus dem Spiegel heraus anblickte, war von einer ausdruckslosen, ungeformten Schönheit, von der nichts im Gedächtnis haften blieb als ein allgemeiner Eindruck von Jugendlichkeit. Doch ihr Äußeres kam ihr stets zugute, wenn sie in Schwierigkeiten geriet. Ein Leben lang hatte Eve es verstanden, ihre großen Augen weit aufzureißen und mit den Wimpern klimpernd einen Anflug von unschuldiger Verwirrung auszustrahlen, um so von allen Konsequenzen verschont zu bleiben. Miss Gregson seufzte nur entnervt und eilte geschäftig davon. Doch später hörte Eve sie der dritten Schreibkraft zuflüstern: »Manchmal frage ich mich wirklich, ob diese Halbfranzösin nicht ein bisschen einfach gestrickt ist.«

»Na ja.« Ein Achselzucken. »Sie hören ja, wie sie redet.«

Eve schlang ihre Hände umeinander und drückte zweimal ganz fest zu, damit sie sich nicht zu Fäusten ballten. Dann richtete sie ihre Aufmerksamkeit auf Captain Camerons Brief und übersetzte ihn in ein fehlerfreies Französisch. Deshalb hatte man sie eingestellt: weil sie perfekt Französisch und perfekt Englisch sprach. Heimisch in beiden Ländern, aber zu Hause in keinem von beiden.

Dieser Tag war von einer geradezu grausamen Langeweile geprägt, zumindest wenn Eve später daran zurückdachte. Tippen, Akten abheften, zum Mittagessen das Sandwich, das sie sich mitgebracht hatte. Bei Sonnenuntergang durch die Straßen trotten, den Rock nass gespritzt von einem durch eine Pfütze rauschenden Taxi. Die Pension in Pimlico, in der es nach Karbolseife und den abgestandenen Bratdünsten von Leber roch. Ein pflichtschuldiges Lächeln für eine der anderen Bewohnerinnen, eine junge Krankenschwester, die sich gerade mit einem Lieutenant verlobt hatte und nun am Abendbrottisch ihren winzigen Diamantsplitter aufblitzen ließ. »Sie sollten auch im Krankenhaus arbeiten, Eve. Dort findet man einen Ehemann, nicht in einem Aktenbüro!«

»Ich lege es n-nicht darauf an, einen Ehemann zu finden.« Damit handelte sie sich verständnislose Blicke von der Krankenschwester, der Vermieterin und den anderen beiden Bewohnerinnen ein. Warum so überrascht?, dachte Eve. Ich will keinen Ehemann und keine Babys, und ich will auch keinen Wohnzimmerteppich und keinen Ehering. Ich will …

»Sie sind doch nicht etwa eine von diesen Suffragetten, oder?«, fragte Eves Vermieterin, den Löffel auf halbem Weg zum Mund innehaltend.

»Nein.« Eve wollte nicht in eine Schublade gesteckt werden. Es herrschte Krieg, sie wollte kämpfen. Beweisen, dass die stotternde Eve Gardiner ihrem Land genauso gut dienen konnte wie all die flüssig Sprechenden, die sie ihr Leben lang als Dummkopf abgetan hatten. Doch selbst wenn sie als Suffragette noch so viele Fenster mit Ziegelsteinen einwarf, so würde Eve das doch nie an die Front bringen, nicht mal als freiwillige Sanitätshelferin oder als Krankenwagenfahrerin, denn sie war aufgrund ihres Stotterns für beide Posten bereits abgelehnt worden. Sie schob ihren Teller von sich, entschuldigte sich und ging hinauf in ihr aufgeräumtes Zimmer mit dem klapprigen Schreibtisch und dem schmalen Bett.

Sie löste eben ihr aufgestecktes Haar, als vor ihrer Tür ein »Mrau« erklang. Mit einem Lächeln ließ Eve den Kater der Vermieterin herein. »Hab ein bisschen L-Leber für dich stibitzt«, sagte sie und zog die Fleischstückchen hervor, die sie von ihrem Teller abgezweigt und in eine Serviette gewickelt hatte. Der Kater machte schnurrend einen Buckel. Er wurde strikt zum Mäusefangen gehalten und musste von den mageren Küchenabfällen und dem, was auch immer er erlegen konnte, leben. Doch er hatte Eves weiches Herz erkannt und war dank ihrer Reste vom Abendbrot bereits wohlgenährt. »Wenn ich doch auch nur ein Kater wäre«, murmelte Eve und hob das getigerte Tier auf den Schoß. »Kater müssen nicht sp-sp- müssen nicht sprechen, außer in Märchen. Oder vielleicht sollte ich mir einfach wünschen, ein Mann zu sein.« Wenn sie ein Mann wäre, könnte sie wenigstens allen, die ihr Stottern erwähnten, einen Hieb versetzen und müsste sie nicht auch noch mit höflicher Nachsicht anlächeln.

Der getigerte Kater schnurrte. Eve streichelte ihn. »Tja, da könnte ich auch gleich nach den St-St-Sternen greifen.«

Eine Stunde später klopfte es. Eves Vermieterin stand so schmallippig da, dass ihr Mund beinahe verschwand. »Sie haben Besuch«, sagte sie vorwurfsvoll. »Von einem Gentleman.«

Eve setzte den protestierenden Kater ab. »So spät noch?«

»Sparen Sie sich diesen unschuldigen Blick, Miss. Kein Besuch von Verehrern am Abend, so lautet meine Regel. Und schon gar nicht von Soldaten. Das habe ich dem Gentleman auch gesagt. Aber er besteht darauf, dass es wichtig ist. Ich habe ihn ins Wohnzimmer geführt, dort können Sie einen Tee mit ihm trinken. Aber ich erwarte, dass die Tür offen bleibt.«

»Ein Soldat?« Jetzt war Eve noch überraschter.

»Ein Captain Cameron. Es ist wirklich höchst sonderbar, dass ein Captain der Armee Sie zu Hause, und noch dazu in den Abendstunden, aufsucht!«

Da gab Eve ihr recht. Sie steckte ihr Haar wieder auf und zog sich das Jackett über ihre hochgeschlossene Bluse, als wollte sie in die Kanzlei gehen. Eine gewisse Sorte von Gentleman war der Ansicht, dass jede Verkäuferin oder Schreibkraft – jede Frau, die arbeitete – ihm zur freien Verfügung stand. Wenn er hier ist, um mir Avancen zu machen, gebe ich ihm eine Ohrfeige. Ob er mich nun bei Sir Francis anschwärzt und dafür sorgt, dass ich rausfliege, oder nicht.

»Guten Abend.« Eve stieß die Tür zum Wohnzimmer auf, sie hatte sich für Höflichkeit entschieden. »Ich bin äußerst überrascht, Sie hier zu sehen, C-C-C-« Ihre rechte Hand ballte sich zur Faust. Doch es gelang ihr nicht, das Wort auszusprechen. »C-Captain. Kann ich Ihnen irgendwie be-behilflich sein?« Sie hielt den Kopf hoch erhoben und ließ nicht zu, dass ihr vor Verlegenheit die Röte in die Wangen stieg.

Zu ihrer Verwunderung antwortete Captain Cameron auf Französisch. »Wollen wir nicht die Sprache wechseln? Ich habe Sie mit anderen jungen Mädchen Französisch sprechen hören, und dann stottern Sie viel weniger.«

Eve starrte dieses vollkommene Bild eines Engländers an, der da so entspannt in dem steifen Wohnzimmersessel saß, die Beine in den Tweedhosen locker übereinandergeschlagen und ein leichtes Lächeln um den mit einem schmalen Schnurrbart verzierten Mund. Er sprach kein Französisch. Das hatte sie ihn doch heute Morgen erst sagen hören.

»Bien sûr«, erwiderte sie. »Continuez en français, s’il vous plaît.«

Er sprach tatsächlich auf Französisch weiter. »Das wird Ihre Vermieterin, die sich auf dem Flur herumdrückt und zu lauschen versucht, auf die Palme bringen.«

Eve setzte sich und strich ihren blauen Sergerock glatt. Dann griff sie nach der geblümten Teekanne. »Wie trinken Sie Ihren Tee?«

»Milch, zwei Stück Zucker. Sagen Sie, Miss Gardiner, wie gut ist Ihr Deutsch?«

Eve sah abrupt auf. Diese Fähigkeit hatte sie nicht als Qualifikation aufgelistet, als sie nach einer Arbeitsstelle suchte. 1915 war nicht die beste Zeit, um zuzugeben, dass man die Sprache des Feindes beherrschte. »Ich sp-spreche kein Deutsch«, erwiderte sie und reichte ihm seine Tasse.

»Mhmm.« Er betrachtete sie über den Rand seiner Teetasse hinweg. Eve legte ihre gefalteten Hände in den Schoß und erwiderte seinen Blick mit reizender Ausdruckslosigkeit.

»Wirklich ein erstaunliches Gesicht, das Sie da haben«, sagte der Captain. »Dahinter geht nichts vor sich. Jedenfalls nichts, das sich zeigen würde. Und ich bin gut, was Gesichter angeht, Miss Gardiner. Meist sind es die winzigen Muskeln rund um die Augen, womit die Leute sich verraten. Sie haben Ihre fast gänzlich unter Kontrolle.«

Wieder einmal riss Eve die Augen weit auf und klimperte in unschuldiger Verblüffung mit den Wimpern. »Ich fürchte, ich verstehe nicht, was Sie meinen.«

»Erlauben Sie ein paar Fragen, Miss Gardiner? Nichts, was die Grenzen der Schicklichkeit verletzt, das versichere ich Ihnen.«

Er hatte sich immerhin nicht vorgebeugt und versucht, ihr übers Knie zu streichen. »Natürlich, C-C-Captain.«

Er lehnte sich zurück. »Ich weiß, dass Sie Waise sind. Sir Francis hat es erwähnt. Aber würden Sie mir etwas über Ihre Eltern erzählen?«

»Nun, mein Vater war Engländer. Er ging nach Lorraine, um in einer französischen Bank zu arbeiten. Und dort begegnete er dann meiner Mutter.«

»War sie Französin? Zweifellos. Das erklärt, warum Sie so akzentfrei sprechen.«

»Ja.« Und wie wollen Sie beurteilen, ob ich akzentfrei spreche?

»Ich würde sagen, ein Mädchen aus Lorraine spricht auch Deutsch. Es liegt nicht weit von der Grenze entfernt.«

Jetzt senkte Eve den Blick. »Ich habe es leider nicht gelernt.«

»Sie sind wirklich eine recht gute Lügnerin, Miss Gardiner. Mit Ihnen würde ich nicht allzu gern Karten spielen.«

»Eine Dame spielt nicht K-Karten.« Jede einzelne Faser ihres Körpers schien sie zu warnen, doch Eve war ziemlich entspannt. Sie entspannte sich immer, wenn sie eine Gefahr spürte. Dieser Augenblick im Schilfrohr bei der Entenjagd, bevor man einen Schuss abfeuerte: der Finger am Abzug, der Vogel im Flug erstarrt, die Kugel fast schon in der Luft – in diesem Augenblick verlangsamte sich ihr Herzschlag fast immer, und eine große Ruhe kam über sie. Und auch jetzt verlangsamte er sich, während sie den Captain mit leicht geneigtem Kopf ansah. »Haben Sie nicht nach meinen Eltern gefragt? Mein Vater arbeitete dann später in Nancy, und meine Mutter führte den Haushalt.«

»Und Sie?«

»Ich bin zur Schule gegangen und war jeden Nachmittag zum Tee zu Hause. Meine Mutter brachte mir Französisch und das Sticken bei und mein Vater Englisch und die Entenjagd.«

»Wie außerordentlich kultiviert.«

Eve setzte ein liebenswürdiges Lächeln auf und dachte zurück an das Geschrei hinter den Spitzengardinen, an die wüsten Beschimpfungen und an die hasserfüllten Streitereien. Sie hatte vielleicht gelernt, vornehm zu erscheinen. Doch sie kam aus einem sehr viel weniger distinguierten Haus: ständig herrschte Streit, ständig flog das Porzellan; ihr Vater warf ihrer Mutter brüllend vor, dass sie Geld verschwende; ihre Mutter giftete ihren Vater an, dass er schon wieder mit irgendeinem Schankmädchen gesehen worden sei. Es war die Art Haus gewesen, wo ein Kind sehr schnell lernt, sich unsichtbar an den Zimmerwänden entlangzudrücken und beim ersten Grollen am häuslichen Horizont wie ein Schatten in tiefschwarzer Nacht zu verschwinden. Auf alles zu lauschen, alles abzuwägen und dabei immer unbemerkt zu bleiben. »Ja, es war eine sehr lehrreiche Kindheit.«

»Verzeihen Sie meine Frage … Das Stottern, hatten Sie das immer schon?«

»In meiner Kindheit war es noch au-au-ausgeprägter.« Ihre Zunge war immer wieder angestoßen und gestolpert. Das Einzige an ihr, das nicht geschmeidig und unauffällig war.

»Da müssen Sie gute Lehrer gehabt haben, die Ihnen helfen konnten, es zu überwinden.«

Lehrer? Die hatten sie so sehr kämpfen sehen mit Wörtern, dass sie hochrot anlief im Gesicht und den Tränen nahe war. Nur um sich dann einem anderen Schüler zuzuwenden, der die Frage schneller beantworten konnte. Die meisten hatten sie aufgrund ihres Stotterns für einen Einfaltspinsel gehalten und konnten sich nicht einmal dazu durchringen, die anderen Kinder wegzuscheuchen, wenn die sich im Kreis um sie herum aufbauten und sie triezten: »Sag deinen Namen, na los! G-G-G-Gardiner …« Und manchmal waren die Lehrer sogar in das Gelächter mit eingefallen.

Nein. Eve hatte ihr Stottern durch schiere Willenskraft bezwungen. Sie hatte sich in ihrem Zimmer laut Gedichte vorgelesen, Zeile für Zeile stockend und immer wieder gegen die Konsonanten ankämpfend, bis diese ihr endlich über die Lippen kamen. Sie hatte ganze zehn Minuten gebraucht, um durch Baudelaires kurze Einleitung zu seinen Fleurs du Mal hindurchzuhumpeln – und Französisch war die Sprache, die ihr leichter fiel. Baudelaire hatte erklärt, dass er Les Fleurs du Mal mit zorniger Leidenschaft geschrieben habe. Das verstand Eve vollkommen.

»Und Ihre Eltern«, fuhr Captain Cameron fort. »Was genau ist denen eigentlich widerfahren?«

»Mein Vater starb 1912, an einem Herzst-stillstand.« Es war genau genommen die Art von Stillstand gewesen, die von einem ins Herz eindringenden Schlachtermesser herbeigeführt wird, das ein zum Hahnrei gemachter Ehemann zuvor gezückt hatte. »Meiner Mutter gefiel das Gepoltere aus Deutschland nicht, und so beschloss sie, mich nach London zu bringen.« Um dem Skandal zu entfliehen, nicht den Sauerkrautfressern. »Sie starb letztes Jahr an der Grippe, Gott hab sie selig.« Gehässig, vulgär und selbstgerecht bis zum bitteren Ende hatte sie fluchend mit Teetassen nach Eve geworfen.

»Gott hab sie selig«, wiederholte der Captain mit einem Mitleid, das Eve ihm nicht einen Augenblick lang abkaufte. »Und da haben wir Sie nun also. Evelyn Gardiner, die Waise, die perfekt Französisch und perfekt Englisch spricht. Sind Sie sicher, was das Deutsche angeht? Die als Schreibkraft für meinen alten Freund Sir Francis Galborough arbeitet, vermutlich, um die Zeit bis zur Heirat herumzukriegen. Ein hübsches junges Mädchen. Aber sie neigt dazu, nicht weiter auffallen zu wollen. Aus Schüchternheit vielleicht?«

Der getigerte Kater bahnte sich mit einem fragenden Miau einen Weg zur offenen Tür herein. Eve rief ihn zu sich, und er sprang ihr auf den Schoß. »Captain Cameron«, erwiderte sie mit dem Lächeln, das sie sehr viel jünger wirken ließ, und kraulte den Kater unter dem Kinn, »versuchen Sie etwa, mich zu verführen?«

Es war ihr gelungen, ihn zu schockieren. Er sank in den Sessel zurück und lief peinlich berührt rot an. »Miss … ich würde nicht im Traum …«

»Warum sind Sie dann hier?«, fragte sie nun direkt.

»Ich bin hier, um mir ein Bild von Ihnen zu machen.« Er legte die Fußknöchel übereinander und gewann langsam seine Gelassenheit zurück. »Ich beobachte Sie schon geraume Zeit. Eigentlich, seit ich die Kanzlei meines alten Freundes zum ersten Mal betreten und behauptet habe, des Französischen nicht mächtig zu sein. Darf ich ganz offen sprechen?«

»Haben wir denn nicht schon ganz offen gesprochen?«

»Ich glaube, Sie sprechen nie ganz offen, Miss Gardiner. Ich habe Sie Ihren Kolleginnen gegenüber Ausflüchte murmeln hören, um sich langweilige Arbeiten vom Halse zu halten. Ich habe Sie eine dreiste Lüge erzählen hören, als man Sie fragte, warum Sie heute Morgen zu spät kamen. Irgendetwas über einen Taxifahrer, der Sie mit seinen unerwünschten Avancen aufgehalten habe. Sie werden niemals nervös, Sie bleiben stets kühl, aber Sie haben die Nervosität sehr schön vorgetäuscht. Denn Sie sind nicht wegen eines flirtenden Taxifahrers zu spät gekommen. Sie haben sich draußen vor dem Eingang zur Kanzlei gute zehn Minuten lang ein Rekrutierungsplakat der Armee angesehen. Ich habe aus dem Fenster geschaut und die Zeit genommen.«