10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: HarperCollins

- Sprache: Spanisch

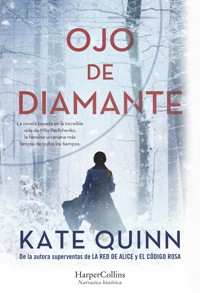

La autora superventas de La red de Aliceregresa con un inolvidable relato de la Segunda Guerra Mundial, basado en hechos reales, en torno a una pacífica bibliotecaria que se convirtió en la francotiradora más letal de la historia. En 1937, en la nevada Kiev, la vida de Mila Pavlichenko gira en torno a su trabajo de bibliotecaria y a su hijo pequeño, pero la invasión de los nazis a la URSS cambia radicalmente su destino. Cuando le dan un fusil y la envían a luchar al frente oriental, la joven estudiosa se convertirá en una implacable francotiradora conocida como Lady Muerte y llegará a ser una heroína nacional. Para recuperarse de sus heridas de guerra Mila es enviada a los Estados Unidos en una gira benéfica y propagandística. Allí se ve aislada y sola hasta que una inesperada amistad con la primera dama, Eleanor Roosevelt, y una aún más inesperada conexión con un compañero francotirador le ofrecen la posibilidad de la felicidad. Pero un viejo enemigo del pasado de Mila une sus fuerzas a las de un nuevo y letal adversario que acecha en las sombras, y Lady Muerte tendrá que luchar contra sus propios demonios y contra las balas enemigas en el duelo más letal de su vida. Finalista a los Goodreads Choice Awards: Mejor Novela Histórica de 2022 "Quinn entreteje humanidad y profundidad emocional a través de su narrativa". Sarah Penner "Kate Quinn ha superado sus novelas anteriores al transformar una biografía histórica de la vida real en una ficción apasionante. Ojo de diamante —novela bélica, historia de amor en tiempos de guerra, thriller de asesinato—, con una prosa que se mueve entre lo lírico y lo melodramático según la exigencia de los hechos, construye y desarrolla un final sorprendente de doble cañón digno de su inspiración desbordante". Wall Street Journal "La vida de Mila era increíble y Quinn le hace justicia en esta trepidante novela". The Times "La habilidad de Kate Quinn consiste en desarrollar personajes y relaciones, añadiendo tensión, suspense y una trama inteligente". Choice "Ficción histórica y thriller fascinante a partes iguales, la última novela de Quinn que celebra a las mujeres heroicas es una novela de acción altamente cinematográfica". The Washington Post

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 693

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.

Avenida de Burgos, 8B - Planta 18

28036 Madrid

Ojo de diamante

Título original: The Diamond Eye

© 2022, Kate Quinn

© 2024, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.

Publicado por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.

© De la traducción del inglés, Victoria León

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Diseño de cubierta: Elsie Lyons

Imágenes de cubierta: © Elisabeth Ansley/Trevillion Images (mujer); © Andrei Cosma/Trevillion Images (bosque); © Shutterstock

I.S.B.N.: 9788410640108

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Dedicatoria

Prefacio

Prólogo

Cinco años antes

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

La delegación soviética. Día 1

Capítulo 5

Catorce meses antes

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

La delegación soviética. Día 1

Capítulo 10

Once meses antes

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

La delegación soviética. Día 1

Capítulo 15

Nueve meses antes

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

La delegación soviética. Día 1

Capítulo 20

Cinco meses antes

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

La delegación soviética. Día 1

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Capítulo 31

Capítulo 32

Capítulo 33

Capítulo 34

Capítulo 35

Epílogo

Nota de la autora

Fotografías históricas

Lecturas y curiosidades complementarias

Si te ha gustado este libro…

A todos los escritores que lograron dar a luz un libro durante el confinamiento del COVID-19; a todos los creadores que lograron hacer arte en medio de una pandemia.

¿Verdad que no fue fácil?

En el verano de 1942, mientras el mundo estaba inmerso en librar una guerra contra Hitler, una mujer cruzó el mar desde la Unión Soviética hasta los Estados Unidos.

Fue una madre soltera con formación universitaria y una bibliotecaria investigadora. Y fue también una soldado, una heroína de guerra y una francotiradora con 309 muertes a sus espaldas.

Fue una diplomática rusa mimada por los Estados Unidos e íntima amiga de Eleanor Roosevelt.

Su historia es increíble. Su historia es real.

Les presentamos a Lady Muerte.

Prólogo

27 de agosto de 1942

Washington D.C.

Allí estaba él, con un bolsillo lleno de diamantes y un corazón lleno de muerte, viendo a una francotiradora rusa estrechar la mano de la primera dama de los Estados Unidos.

—¿Quién ha oído hablar alguna vez de una francotiradora? —escuchó gruñir el francotirador a un fotógrafo que estaba tras él inclinándose para ver a la joven que acababa de bajar de la limusina de la embajada.

Ella pareció retraerse ante aquel fuego a discreción de flashes de las cámaras, apartando la mirada y subiendo en medio de una falange de escoltas soviéticos los escalones de la Casa Blanca. El fotógrafo resopló con sorna.

—Yo digo que es un fraude.

«Pero no nos hemos resistido a venir a verla», pensó el francotirador haciendo girar distraídamente su falso pase de prensa.

Una delegación de la Unión Soviética que acudía a aquel congreso internacional de estudiantes que era el último proyecto benéfico de Eleanor Roosevelt ni habría merecido más que unas pocas líneas en la prensa ni, desde luego, habría sacado bruscamente de la cama antes del amanecer a un montón de periodistas y fotógrafos para ir, pluma en mano, a las puertas de la Casa Blanca, de no ser por aquella joven con su impecable uniforme de color verde militar.

—Dicen que ha causado setenta y cinco bajas en el frente ruso —se admiraba un periodista del Washington Post mientras repasaba sus notas.

—Pensaba que habían sido más de cien…

—Más —dijo el francotirador con la lenta pronunciación de Tidewater, Virginia, que había adquirido de niño.

Desde entonces había pulido sus suaves vocales sureñas en un acento de la costa atlántica que podría ser de cualquier sitio, pero a menudo dejaba que Virginia se deslizara en su entonación dependiendo de con quién estuviera hablando. La gente confiaba en el acento sureño, y enseguida confiaba en el francotirador: un hombre de aspecto relajado, mediana estatura, cabello a mitad de camino entre castaño y rubio, rostro afilado y ojos marrones, que solía hacer tintinear un montón de diamantes en bruto en el bolsillo de su pantalón. No le gustaban los bancos; así que todo aquel que contrataba sus servicios le pagaba en metálico, y él enseguida convertía el pago en joyas. Más ligeras que el dinero y más fáciles de esconder —igual que las balas—. Tenía treinta y ocho años y llevaba diecinueve en activo y más de treinta objetivos a sus espaldas. Sumaban muchos diamantes y muchas balas en total.

—¿Cómo puede una muchacha como ella haber matado a más de cien nazis? —se preguntaba un columnista a su lado sin perder de vista a la mujer rusa que, en las escalinatas de la entrada a la Casa Blanca, permanecía a un lado entre un grupo de diplomáticos de traje oscuro mientras la primera dama recibía al resto de la delegación soviética—. ¿No era bibliotecaria, maestra de escuela o algo parecido?

—Parece que esos rusos admiten mujeres en su ejército…

«En sus batallones médicos», tal vez, pensó el francotirador. «Pero ni siquiera los rojos convierten a las mujeres en francotiradoras».

Sin embargo, allí había ido él para comprobarlo por sí mismo, ¿no era así? Con el propósito de echar un vistazo a la mujer cuya escasa biografía ya se sabía de memoria: Liudmila Pavlichenko; veintiséis años, estudiante de cuarto curso de Historia en la Universidad Estatal de Kiev y ayudante sénior de investigación en la Biblioteca Pública de Odesa —antes de la guerra—. Tras la guerra, se había pasado trece meses ininterrumpidos combatiendo al ejército de Hitler en el frente ruso. Su apodo: Lady Muerte.

—Maldita sea, ¿cuántos muertos llevaba? —seguía buscando entre sus notas el periodista del Washington Post—. ¿Eran más de doscientos?

«Trescientos nueve», pensó el francotirador, que, sin embargo, no se creía una palabra. Aquella pequeña bibliotecaria/maestra de escuela no era una experta asesina. Era un caballito que solo sabía un truquito atiborrado de propaganda soviética y escogido a conciencia para formar parte de la delegación estudiantil, y el francotirador podía ver por qué. Tenía delante a una hermosa morena de ojos bonitos y oscuros y rostro fotogénico sobre el condecorado uniforme que no tenía de nada del monstruo hombruno que los estadounidenses habrían esperado de una soldado rusa. Los soviéticos necesitaban la ayuda de los Estados Unidos; necesitaban cobertura positiva de la prensa para aquella delegación en suelo americano, y con ese propósito habían escogido a los candidatos más atractivos que habían sido capaces de encontrar. Y, para que destacara entre todos, a aquella joven francotiradora que parecía tan pequeña y encantadora junto a la alta y huesuda zorra de Eleanor Roosevelt.

—Celebramos que hayan llegado bien a los Estados Unidos. —La prensa se apiñó para oír más de cerca la voz cultivada entre pañales de seda de la primera dama mientras se dirigía a la delegación soviética y para ver el brillo de sus dientes de caballo—. En nombre de mi esposo, el presidente, sean bienvenidos a la Casa Blanca. Él espera reunirse con todos ustedes más tarde, y los invita a pasar sus primeros días en la capital de los Estados Unidos bajo nuestro techo. Son ustedes algunos de los primeros huéspedes soviéticos que se alojan en la Casa Blanca, y es este un momento histórico para la amistad entre nuestras naciones.

Empezó a hacer pasar a los rusos, y eso fue todo. No eran ni las seis y media todavía, y el sol apenas había sonrojado aún los cielos sobre la capital cuando la jauría de periodistas y fotógrafos y un solitario asesino inofensivo empezaron a dispersarse.

—Nunca pensé ver el día en que una francotiradora rusa fuera bienvenida en la Casa Blanca —gruñó un columnista canoso—. FDR se arrepentirá.

«No vivirá para hacerlo», pensó el francotirador con los ojos aún fijos en la bonita cabeza morena de Mila Pavlichenko mientras esta seguía a la primera dama hacia las puertas de la Casa Blanca. «Dentro de nueve días —el último día del congreso internacional— el presidente Roosevelt estará muerto».

—Ya estoy viendo los titulares —murmuró el reportero del Washington Post mientras garabateaba en su libreta—. «Francotiradora rusa recibe cálida bienvenida en la Casa Blanca».

El francotirador sonrió, haciendo tintinear de nuevo su bolsillo lleno de diamantes. ¡Dentro de diez días, lo que exclamarían todos los titulares sería FRANCOTIRADORA RUSA ASESINA A FDR!

NOTAS DE LA PRIMERA DAMA

El presidente se disponía a recibir conmigo a la delegación soviética, pero sufrió una caída esta mañana. Yo acababa de entrar tras llamar a la puerta con un paquete de memorandos e informes que él debía leer cuando vi al ayuda de cámara perder el agarre de mi esposo mientras lo levantaba de la cama. Franklincayó con un fuerte golpe sobre la alfombra del dormitorio. De haber ocurrido esto en público, habría estallado en carcajadas como si todo hubiera consistido en una broma, una caída intencional a lo Charlie Chaplin, y se habría levantado haciendo algún chiste tranquilizador y cordial. Pero, al tratarse de su habitación, se permitió torcer el rostro de dolor. Siempre tengo la sensación de que debo apartar la mirada en esos momentos, ver cómo la orgullosa fachada del presidente Franklin D. Roosevelt se resquebraja de frustración en respuesta a las muestras de debilidad de su cuerpo parece una violación.

Tranquilizo a Franklin cuando vuelve a incorporarse, le digo que desayune cuando le apetezca y me ofrezco a recibir a la delegación soviética yo sola. El presidente ya tiene una agenda lo bastante llena; al menos, puedo ocuparme de esta primera tarea. Percibo la gratitud, aunque él bromee sobre su caída. «Mejor aquí que ahí fuera donde lo hubieran visto todos esos chacales». «No se habrían atrevido a celebrarlo», le digo bromeando. «Pero habrían rezado para que no me levantara», responde.

Algo en su tono me inquieta, pero ya ha echado mano de la prensa matinal y se prepara para el día que tiene por delante. Ante el mundo, parece invencible: una voz llena de una confianza de oro que sale de la radio lenta y densa como la miel, un perfil que recuerda a la proa de un barco surcando el mundo con una boquilla de cigarrillo sobresaliente en lugar de un bauprés. Solo unos pocos son conscientes de la voluntad de acero que mantiene en pie su fachada, que hace que su cuerpo siga en movimiento y que mantiene a raya a sus enemigos.

Yo confío, mientras salgo a la luz de la mañana para recibir a la delegación soviética —ese bloque de hombres con traje negro inescrutable y una inesperada joven de mirada seria que dicen que es una francotiradora—, en que sea suficiente.

Cinco años antes

Noviembre de 1937

Kiev, Unión Soviética

MILA

Capítulo 1

Yo aún no era soldado. Aún no estábamos en guerra. Y aún me resultaba inconcebible arrebatar una vida. No era más que una madre de veintiún años aterrorizada. Cuando se es madre, el pánico puede engullirte en un abrir y cerrar de ojos. Todo cuanto se necesita es ese instante en el que tus ojos recorren una habitación en busca de tu hijo y no lo encuentran.

—Pero, Mila —empezó a decir mi madre—. No te enfades…

—¿Dónde está Slavka?

Aún no me había quitado los guantes ni el abrigo espolvoreado de nieve, y el corazón ya me había dado un vuelco. Allí estaba, en el suelo del apartamento, la fábrica de bloques a medio construir de mi hijo, allí estaba la pequeña pila de sus libros manoseados, pero no había ningún robusto niño de cinco años con cabello oscuro.

—Su padre pasó por aquí. Sabía que había faltado a la cita…

—Muy amable reconocerlo, por parte de Alexéi —dije apretando los dientes.

Era la segunda cita que habíamos fijado para finalizar nuestro divorcio; la segunda cita a la que mi esposo había faltado. Por dos veces me había llevado meses ahorrar los cincuenta rublos de la provisión de fondos; semanas para obtener una cita en la oficina colapsada de trámites atrasados; después, horas de espera en un pasillo frío y mal ventilado, aguzando la vista para tratar de distinguir la dorada cabeza de mi esposo…, y todo para nada. La rabia se encendió en lo hondo de mi estómago. ¡Cualquier ciudadano soviético ya tenía que malgastar tiempo suficiente haciendo colas!

Mi madre se limpió las manos en el delantal, suplicando con sus grandes ojos oscuros.

—Lo sentía mucho, malyshka. Quería llevarse a Slavka a tomar algo. Apenas ha visto al niño en estos últimos años, su propio hijo…

«¿Quién tenía la culpa de eso?», quise replicar. No era yo la que estaba manteniendo a nuestro hijo fuera de la vida de Alexéi. Mi esposo era quien había decidido, solo un par de meses después de haberle puesto a nuestro hijo el nombre de Rostislav Pavlichenko, que el matrimonio y la paternidad en realidad no eran lo suyo. Pero el rostro amable y hermoso de mi madre parecía esperanzado, y me mordí la lengua. La voz de mi madre era dulce.

—Quizá haya una razón para que siga faltando a esas citas.

—Claro que la hay —respondí—. Hacerme bailar a su son.

—Quizá lo que en realidad espera es que os reconciliéis.

—Mamá, otra vez no…

—Es médico, Mila. El mejor cirujano de Ucrania, decías…

—Lo es, pero…

—Un hombre en ascenso. Habitaciones propias en lugar de un apartamento comunal, un buen salario, un miembro del Partido. No son cosas que debas desaprovechar.

Mi madre se lanzó a la vieja discusión. Ella no había aprobado la manera en que Alexéi y yo empezamos; dijo que todo había sido demasiado rápido y que él era demasiado mayor para mí, y tenía razón, pero también me quería a salvo, y que no pasara frío ni hambre.

—Siempre has dicho que no bebía, y que jamás te pegó —continuó entonces—. Tal vez no sea el hombre con el que habías soñado, pero la esposa de un cirujano nunca tendrá que esperar en una cola del pan, y tampoco sus hijos. Tú no recuerdas los años del hambre porque eras demasiado pequeña…, pero no hay nada que una mujer no sea capaz de soportar para dar de comer a sus hijos.

Miré mis guantes desgastados. No decían que ella estuviera equivocada; yo lo sabía. Pero también sabía que una parte de mí tenía miedo de dejar a mi pequeño hijo a solas con su padre.

—Mamá, ¿a dónde han ido?

El campo de tiro no era grande, un simple almacén adaptado: rejas en las ventanas, una pequeña armería, una línea de escudos de madera con dianas, hombres que formaban una línea de fuego con los pies apuntalados y las pistolas levantadas o tumbados bocabajo para disparar con fusiles… y en el medio, un hombre alto y rubio con un niño: Alexéi Pavlichenko y el pequeño Rostislav Alexéivich. El estómago me dio un vuelco de alivio.

—Todos los hombres deberían aprender a disparar —pude oír que estaba diciéndole Alexéi a nuestro hijo cuando me acerqué.

Enseñaba a Slavka a sostener un fusil demasiado grande para él, y su voz tenía aquella cadencia expansiva que tan bien recordaba. No había nada que a mi esposo le gustara más que explicar cosas a gente que sabía menos que él.

—Aunque hacen falta cualidades innatas para ser un verdadero experto, por supuesto.

—¿Qué clase de habilidades, papá? —Slavka miraba con los ojos como platos a aquel dorado extraño que apenas conocía.

Un hombre que había salido de su vida sin mirar atrás cuando él solo llevaba seis semanas en el mundo.

—Paciencia. Un buen ojo. Una mano firme y una forma precisa de sentir la herramienta que empuña. Por eso tu papá tiene tan buena puntería: es el pulso del cirujano.

Alexéi desplegó una sonrisa y los ojos de Slavka se abrieron aún más.

—Ahora inténtalo tú…

—Slavka —llamé mientras me dirigía hacia la línea de fuego cuidándome de mantenerme por detrás de los tiradores—, devuelve ese fusil ahora mismo. Eres demasiado pequeño para sostener armas tan grandes.

Slavka se sobresaltó, sintiéndose culpable, pero Alexéi no pareció sorprendido de verme ni de mi semblante tormentoso.

—¿Qué tal? —dijo tranquilamente, apartándose un mechón de pelo rubio de su frente altiva. Su cabeza se alzó imponente sobre mí: treinta y seis años, dorado y esbelto, mostrando su blanca dentadura en una sonrisa relajada—. Estás preciosa, kroshka.

No me molesté en pedirle que no me llamara así —él ya sabía que me sacaba de quicio—. Durante casi una semana de matrimonio, me había parecido adorable que me llamara su miguita de pan —«por la cosita tan linda que eres, Mila»—, pero no me llevó demasiado tiempo darme cuenta de que una miga de pan era algo que podía acabar fácilmente en el cubo de la basura. Un desperdicio.

—No deberías haberte llevado a Slavka sin decírmelo —dije, en lugar de eso, lo más serenamente posible.

El miedo seguía latiendo dentro de mí, incluso teniendo a mi hijo sano y salvo a la vista. No pensaba de verdad que Alexéi hubiera intentado llevarse a mi hijo, pero se oía hablar de ese tipo de cosas. En la fábrica donde yo había trabajado cuando Slavka era un bebé, una de las torneras había llorado de rabia cuando su exmarido cogió a su hija en el colegio y se la llevó a Leningrado sin avisar. Nunca recuperó a la niña; su esposo tenía en el bolsillo a demasiados amigos del Partido. Esas cosas ocurrían.

—Relájate, Mila. —Alexéi agrandó su sonrisa, y ese fue el momento en que el miedo que yo llevaba dentro del estómago se convirtió en furia. Él sabía cuándo estaba asustada; lo sabía, y lo disfrutaba a conciencia—. ¿Quién va a enseñar a un muchacho a disparar si no lo hace su padre?

—Yo sé disparar, yo…

—Bueno, ya no importa. —Otra mirada burlona—. Ahora estás aquí. ¡Ya has venido a estropearnos la diversión!

Lo vi hacer un guiño por encima de mi cabeza a algún amigo que estaba tras de mí. «¡Mujeres!». Eso era lo que decía aquel guiño. «Siempre estropeándole al hombre la diversión, ¿no?». Yo me mantuve ocupada quitándome los guantes y zafándome de mi abrigo de invierno, consciente de que era la única mujer en la línea de fuego. Las mujeres se quedaban atrás, aplaudiendo cuando sus hermanos, novios o esposos acertaban el tiro. Empezando por Lenin, todos los hombres soviéticos habían presumido siempre de las mujeres que permanecían codo con codo junto a los hombres en cualquier ámbito que la sociedad tuviera que ofrecerles, pero cuando se trataba de atender a los hijos, fregar los platos o aplaudir, yo nunca había dejado de ver que eran manos femeninas las que hacían la mayor parte de esas labores. Y no es que yo cuestionara tal cosa en exceso: simplemente, así eran las cosas y así habían sido desde siempre.

—¿Mamochka? —Slavka levantaba la vista ansiosamente hacia mí.

—Suelta el arma, por favor —le dije tranquilamente mientras con una mano le acariciaba el pelo para dejarle claro que no estaba enfadada con él—. Eres demasiado pequeño para un fusil de ese tamaño.

—No, no lo es —se burló Alexéi tomando el arma—. Si sigues mimándolo así, nunca lo convertirás en un hombre. Observa cómo lo cargo, Slavka…

Las manos de Alexéi se movían rápidamente mientras cargaba el TOZ-8. Fueron sus manos lo primero en lo que me fijé cuando lo vi en aquel baile —aquellas manos de largos dedos y movimientos precisos de cirujano que actuaban con perfecta habilidad y concentración—. «¿Es que no sabes decir que no en cuanto un hombre alto y rubio te sonríe?», había refunfuñado mi madre al saber que yo estaba embarazada. Pero no había sido la estatura, tampoco el encanto, ni siquiera las manos de Alexéi Pavlichenko las que me habían llevado a sus brazos. Había sido su habilidad, su concentración, su energía —que lo hacían tan diferente de los chicos de mi edad, todo bromas y conversación intrascendente—. Alexéi no era un chico, era un hombre que pasaba de los treinta y sabía lo que quería —y para aquello que quería, se preparaba; y aquello que se proponía lo conseguía—. Vi eso en él la primera noche, joven y sonriente, con mi vestido ligero de color violeta. Apenas quince años.

Fui madre nueve meses después.

Mandé a Slavka a colgar mi abrigo al fondo de la habitación, y entonces me volví hacia Alexéi, esforzándome por mantener una voz serena.

—Faltaste a la cita. —No quería levantar la voz, pues eso solo lo habría divertido—. Estuve esperando casi tres horas.

Él se encogió de hombros.

—Se me fue de la cabeza. Soy un hombre ocupado, kroshka.

—Sabes que hace falta que acudamos los dos para finalizar el divorcio. Tú no quieres seguir casado conmigo, Alexéi, ¿por qué no te presentas, entonces?

—Te lo compensaré —dijo despreocupadamente, y uno de sus amigos, que estaba más abajo en la línea, soltó una risita al ver mi cara.

—¡Ella no quiere que se lo compenses!

Una carcajada se propagó a mi espalda, y alguien murmuró: «Yo dejaré que ella me lo compense a mí».

Alexéi sonrió burlonamente por encima de mi cabeza.

—Concertaré otra cita para finalizar el divorcio —dije con la máxima frialdad de la que fui capaz—. Solo con que te dignes a hacer acto de presencia, todo habrá acabado en cuestión de minutos.

No me gustaba el desbarajuste en el que yo había convertido mi vida: madre a los quince, separada pocos meses después, y prácticamente divorciada a los veintiuno; pero era mejor divorciarse que seguir separada en aquel limbo que duraba seis años, ni casada ni soltera.

—Ay, no te enfurruñes, Mila. Ya sabes que me gusta bromear.

Alexéi me dio un pellizco juguetón en las costillas. Solo que ese pellizco me dolió a través de la blusa de lana.

—Te veo muy bien. Radiante, casi… Quizá hay alguna razón por la que quieres este divorcio. ¿Se trata de otro hombre?

Seguía bromeando, su tono seguía siendo intrascendente, pero había un filo oculto en sus palabras. En realidad, ya no me quería, pero tampoco le gustaba la idea de que alguien pudiera quererme. Y, mucho menos, conseguirme.

—No hay nadie —dije.

Aunque lo hubiera habido, no se lo habría dicho a él; pero no lo había. Entre las clases en la universidad, estudiar, las reuniones del Komsomol y cuidar de Slavka, tenía que arreglármelas con cinco horas de sueño durante la noche. ¿De dónde iba a sacar el tiempo para un hombre nuevo en mi vida?

Alexéi le dio vuelta al fusil entre sus manos sin dejar de mirarme.

—Estás ya en el tercer año de carrera, ¿no?

—El segundo.

Al Departamento de Historia de la Universidad de Kiev y a mi carné de estudiante había llegado con gran esfuerzo, estudiando de noche mientras hacía turnos como tornera en la fábrica de munición de Kiev. Por esa época había estado durmiendo solo cuatro horas de noche, pero había merecido la pena. Todo por Slavka, por su futuro y el mío.

—Alexéi, si consigo otra cita…

—¡Alexéi! —llamó alguien desde más abajo de la línea de fuego, examinándome rápidamente—. ¿Esta es tu mujercita?

Mi marido me puso el brazo por encima estrechándome con un rápido achuchón.

—Dile lo buen tirador que soy, Seryozha. Ya no consigo impresionarla. Lo propio de una esposa, ¿no?

Alexéi vio la expresión de mi rostro y se inclinó para frotarme la nariz con la suya.

—Solo estaba bromeando, kroshka, no te enfades.

—¡Tu hombre es bueno! ¡Mira de lo que es capaz con el TOZ-8!

—Solo es un simple fusil de un solo disparo —me dijo Alexéi mientras yo escapaba de su brazo—. Lo llamamos el Melkashka.

—Sé cómo lo llaman. —Yo no era una experta, pero había estado en el campo de tiro con el club de la fábrica; algo sabía sobre armas de fuego—. TOZ-8, apto para disparar a entre 120 y 180 metros de distancia del objetivo.

—TOZ-8, velocidad de 320 metros por segundo, apto para disparar a entre 120 y 180 metros de distancia del objetivo —dijo Alexéi sin escuchar—. Aquí está el cerrojo deslizante…

—Lo sé. Lo he manejado…

Levantó el fusil entonces, apuntó cuidadosamente y se oyó el disparo.

—¿Lo ves? Casi en el centro exacto.

Me mordí la lengua hasta hacerme daño. Quise darme la vuelta, coger a mi hijo y largarme de allí, pero Slavka se había entretenido junto al perchero de los abrigos, escuchando a dos hombres que mantenían alguna acalorada discusión política, y yo no quería irme sin algún tipo de garantía. Una garantía de que, en la próxima cita que fijara para finalizar nuestro divorcio, Alexéi estaría.

—No solías pasar mucho tiempo en el campo de tiro. ¿Qué te ha hecho querer ser tan bueno? —logré sacar de mi voz una nota de reticente admiración por su destreza como tirador—. Eres cirujano; sabes lo que pasa con los músculos y órganos que reciben una bala. Solías hablarme de las operaciones de reparación de ese tipo de heridas.

—¿Es que no sabes que pronto habrá una guerra? —dijo volviendo a cargar el Melkashka—. Cuando llegue ese día, se necesitará un arma en cada mano.

—No en las tuyas. —Hasta donde podía recordar, mi padre siempre había movido la cabeza diciendo eso mismo de «un día habrá una guerra», pero todavía no había ocurrido—. Si la guerra llega, tú no vas a ser un soldado.

Mi esposo frunció el ceño.

—¿No me crees capaz?

—Quiero decir que un cirujano como tú es demasiado valioso para desperdiciarlo en el frente —me apresuré a decir, reconociendo mi error. Llevaba tanto tiempo separada de Alexéi que había olvidado cómo halagar su orgullo—. Tú estarás dirigiendo un hospital de campaña, no apretando el gatillo cuando te lo ordenen igual que un mono ciego.

Su ceño volvió a relajarse y levantó el fusil.

—Un hombre ve oportunidades en la guerra, Mila. Oportunidades que no se le presentan en la vida ordinaria. Yo quiero estar preparado.

Disparó de nuevo, casi rozando el centro de la diana.

—Buen tiro, papá —dijo Slavka sin aliento, corriendo de vuelta.

Alexéi se pasó la mano por el pelo. Había dos muchachas mirando al fondo, enrollándose sus rizos alrededor de los dedos, y tal vez mi marido vio su admiración, porque se agachó junto a su hijo para decirle:

—Deja que te enseñe algo.

Aquello fue lo primero que me dijo a mí. A la pequeña Mila Belova, que acababa de cumplir quince años y había recorrido feliz un gélido salón de baile, embelesada por la música, riendo y con su vestido violeta arremolinado alrededor de las piernas. Yo estaba bailando con una amiga, mientras las dos observábamos a los muchachos que pasaban, y entonces empezó a sonar una canción más lenta, más formal…, y un hombre alto e imponente me apartó hábilmente de mi amiga introduciéndome en la curva de su brazo al tiempo que me decía: «Deja que te enseñe algo…». Luego extendió su abrigo sobre la hierba cuando salimos del baile para que yo me sentara, y me contó que algún día quería ser un gran hombre. «Conseguiré que el nombre de Pavlichenko resuene de Moscú a Vladivostok». Sonrió para darme a entender que bromeaba, pero yo sabía que no era así. No de verdad.

—Ya lo estoy viendo—respondí entre risas—. ¡Alexéi Pavlichenko, Héroe de la Unión Soviética!

Resplandecía de ambición, brillaba tanto que me deslumbraba. Mirándolo ahora en la penumbra invernal del campo de tiro, al recordar cómo me había tomado de la mano poco después y la había guiado mientras susurraba aquel «Deja que te enseñe algo…». Bueno. Aún podía admirar el fuego de su ambición, y, por mucha aversión que me produjera él, no era capaz de evitar incluso una chispa de aquel viejo deslumbramiento.

—No, no —le estaba diciendo Alexéi a Slavka, con impaciencia en su voz—. No dejes que la culata caiga, pégala bien al hombro…

—Es demasiado pequeño —dije tranquilamente—. No alcanza.

—Tiene siete años y puede sostener un fusil como un hombre…

—Tiene cinco.

—Levanta la cabeza, Slavka, no seas un bebé. ¡No te encojas! —gritó.

—Lo siento, papá. —Mi hijo luchaba por sostener el pesado fusil de abedul, esforzándose por complacer a aquel padre deslumbrante al que apenas había visto nunca—. ¿Así?

Alexéi rio.

—Mírate, asustadizo como un conejo. —Puso su dedo sobre el dedo rollizo de Slavka en el gatillo y apretó. Mi hijo dio un paso atrás por el retroceso, y Alexéi volvió a reír—. ¿No te asustará una pequeña explosión, no?

—Ya basta. —Cogí el fusil y atraje a Slavka hacia mi costado—. Alexéi, Slavka y yo nos vamos ya. Y, si concierto otra cita para finalizar nuestro divorcio, ten la amabilidad de presentarte.

Hablé demasiado bruscamente. Tendría que haber sido más suave y haber dicho «Por favor, ven»o «¿Vendrás?».La cauta búsqueda de palabras de una mujer que va con pies de plomo junto a un hombre que tiene el control de la situación y podría usarlo para atacarla; no existe poeta que haya sufrido más en la cuidadosa elaboración de una frase.

Los ojos de Alexéi adoptaron un brillo de dureza.

—Tendrías que estar dándome las gracias, kroshka. ¿Quién más que yo va a convertir a este cachorrito tuyo en un hombre? —Bajó la mirada hacia Slavka—. Me acuerdo de cuando era un bebé y volvía a casa después de doce horas de quirófano para encontrarme que seguía despierto y llorando. «No se duerme», no dejabas de gimotear,«No se duerme». No se parece a mí, que puedo dormir en cualquier sitio. —Alexéi volvió a mirarme y bajó la voz casi hasta un murmullo—. ¿Qué me dice eso, Mila?

—No sé qué quieres decir. —Sentía a Slavka temblar apretándose contra mi costado, confundido y nervioso.

Estaba segura de que quería su tren de juguete, el apartamento estrecho pero acogedor de su abuela, el brillo del samovar, la mermelada que ella le ofrecía en un cucharón. Yo solo quería sacarlo de allí, e iba a devolverle a Alexéi el Melkashka para marcharme, pero sus palabras me detuvieron.

—Este niño no duerme como yo; eso es todo. No tiene mi pelo ni mis ojos… —Alexéi se encogió de hombros, aún hablando en voz baja—. Un hombre se hace preguntas sobre un niño como este.

—Se parece a mi padre —respondí con frialdad.

—Se parece a alguien. —Alexéi hundió las manos en sus bolsillos con aire despreocupado—. Quizá por eso quieres librarte de mí, Mila. No hay un hombre nuevo en tu vida; quizá haya uno que estuvo en ella antes de que nos conociéramos…

—Ve a por mi abrigo, morzhik —lo interrumpí bruscamente al tiempo que mandaba a Slavka al fondo de la sala con un pequeño empujón.

—Porque yo miro a ese niño que lleva mi apellido y me hago preguntas. —Alexéi observó a nuestro hijo, nuestro, dirigirse inseguro hacia la fila de percheros—. De verdad me las hago.

Aún tenía el Melkashka en las manos, la madera de abedul aún pegajosa por el sudor de los dedos nerviosos de Slavka. Sentí que mis uñas se clavaban en la madera y quise hundirlas también en el rostro de altos pómulos de Alexéi. Quería gritar que no había habido nadie antes de él y que él lo sabía, porque había salido directamente del colegio para ir a su cama a parir a su bebé. Pero sabía que en el momento en que atacara con esas palabras a mi esposo él me tomaría de la cintura de una manera solo ligeramente demasiado brusca y riéndose.«¡Mujeres! ¡Siempre con sus berrinches!».

—¡Vaya cara que has puesto! —Alexéi movió la cabeza con una sonrisa burlona—. ¡Kroshka, era una broma! ¿Es que no sabes reírte?

—Puede que no —dije—, pero sí sé disparar.

Levanté el fusil, lo giré, alineé mi ojo con la mira delantera y la mira trasera con la diana de madera más alejada del campo de tiro, y apreté el gatillo. Me retumbaron los oídos, y cuando bajé el Melkashka imaginé exactamente dónde había dado: el centro de la diana, dentro de todos los disparos de mi esposo. Pero…

—Buen intento —dijo Alexéi, divertido—. Quizá la próxima vez incluso des en el blanco.

Estallaron las carcajadas de sus amigos, que estaban observando. Las mejillas me ardían. «Yo sabía disparar», quería responder. Había ido al campo de tiro varias veces con el club de tiro de la fábrica, y lo había hecho bien. No había deslumbrado a nadie, pero tampoco había fallado el tiro, ni una sola vez.

Sin embargo, hoy había fallado. Porque estaba intentando borrar aquella sonrisa de la cara de Alexéi.

—Mírate, qué niñita tan seria con su gran arma. —Alexéi me quitó el Melkashka de la mano haciéndome una carantoña bajo la mejilla, como si hubiera sido una niña traviesa, solo que aquel gesto me empujó la cabeza hacia atrás lo bastante fuerte como para molestarme—. ¿Quieres intentarlo de nuevo, kroshka? ¡Salta, a ver si puedes cogerlo! —Lo sostuvo muy por encima de su cabeza sonriendo, con un brillo en los ojos—. ¡Salta!

Otros hombres en la línea de fuego empezaron a reír también. Oí a alguien que decía: «¡Salta y cógelo, kukushka! ¡Salta!».

Yo no iba a saltar por el fusil. Me volví a Slavka, que regresaba con mi abrigo, y empecé a ponérmelo.

—Te avisaré cuando consiga otra cita, Alexéi.

—Haz lo que quieras —dijo y, encogiéndose de hombros, se dispuso a cargar el Melkashka de nuevo, sonriendo fugazmente a las dos chicas en la línea de espectadores.

Las vi a ellas devolverle la sonrisa. Es lo bueno de las chicas jóvenes: son fácilmente impresionables. Por la estatura esbelta, por el pelo dorado, por la ambición arrogante y por los sueños devoradores. Yo fui como ellas. Pero ahora tenía veintiún años y era una madre furiosa, con olor a pólvora en las manos y las mejillas ardiendo de humillación, a la que ya no impresionaba el brillo superficial de los malos hombres.

La mano enguantada de Slavka apretaba con fuerza la mía cuando regresábamos por las calles cada vez más oscuras de Kiev. El cielo de color acero en lo alto dejaba caer la nieve en espirales que iban a posarse en mis pestañas.

—Saca la lengua y atrapa un copo de nieve —le dije a mi hijo, pero él permaneció en silencio—. ¿Pelmeni calientes con nata cuando lleguemos a casa? —probé a continuación, pero él siguió caminando trabajosamente por la nieve embarrada levantando los hombros de cuando en cuando.

—Morzhik —lo llamé cariñosamente. Quería decir ‘pequeña morsa’, el nombre que yo le daba cuando aún era un niño de pecho. Porque igual que una pequeña morsa, desde luego, se alimentaba.

—A papá no le gusto —murmuró Slavka.

—No eres tú, morzhik. A tu padre no le gusta nadie, ni siquiera yo.

Sentía que los dedos me temblaban de rabia dentro de mis guantes con remiendos.

—Ya no veremos más a tu padre, Slavka. No lo necesitas. Tienes a tu babushka y a tu dedushka. —Mis padres, que no habían aprobado mi separación de Alexéi, pero aun así me habían acogido en su casa, mimaban a Slavka con todo su corazón y cuidaban de él para que yo pudiera trabajar en la fábrica y estudiar para mis exámenes—. Y me tienes a mí, Slavka. Tu madre, que siempre está orgullosa de ti.

—Pero ¿quién me enseñará a disparar? Necesito un padre para… —Slavka no acertaba a encontrar las palabras…

Solo tenía cinco años; no entendía aquellas frases que Alexéi había dejado caer: «Sé un hombre», «Convierte a este cachorrito en un hombre», «Lo mimas demasiado». Pero sí se daba cuenta de que de alguna manera su padre lo había encontrado deficiente.

Bajé la vista hacia su cabecita morena.

—Yo te enseñaré.

—Pero tú fallaste —me respondió mi hijo.

Sí, había fallado aquel disparo. Porque cometí un error y me dejé provocar. Pero ya no habría más errores —no podía permitírmelos—. Ya había cometido un error colosal al caer en los brazos del hombre equivocado y mi vida entera había estado a punto de descarrilar una vez. Ahora tenía un hijo, y si cometía otro error, su vida descarrilaría con la mía. Respiré profundamente y respondí:

—No volveré a fallar. Nunca.

—Pero…

—Rostislav Alexéivich —me dirigí a él con formalidad, haciéndolo detenerse junto a una farola y apoyando una rodilla en la nieve mientras lo cogía de sus pequeños hombros. El corazón volvió a golpearme dentro del pecho. Había fallado en aquella diana de madera del campo de tiro, pero no podía fallar allí—. Desde hoy, yo seré tu padre. Seré tu padre y tu madre a la vez. Y te enseñaré todo lo que necesitas saber para ser un hombre bueno algún día.

—Pero no puedes.

—¿Por qué no? —Parecía inseguro, e insistí—. ¿Sabes lo que significa ser un hombre bueno, Slavka?

—No…

—Entonces, ¿cómo sabes que no puedo enseñarte? Las mujeres reconocemos a un hombre bueno cuando lo vemos. —Sobre todo después de haberse enfrentado a hombres como Alexéi—. Nadie mejor para enseñarte a ser un hombre bueno que una mujer buena, te lo prometo.

Slavka se limitó a volver la vista en dirección al campo de tiro; la nieve seguía velando aquellas largas pestañas oscuras.

—¿Puedes enseñarme a disparar? —susurró.

—Habré fallado hoy, pero eso no importa. Tu madre va al club de tiro a veces. Con un poco más de práctica, podré entrar en el curso avanzado de tiro.

No lo había pensado hasta entonces: con la carga de un curso completo en la universidad, ¿quién iba a añadir una clase de tres días a la semana sobre balística y arsenal de nivel experto? Disparar no era más que una afición ocasional, algo que hacía para demostrar que era una persona decente y de mentalidad cívica que participaba de buen grado en actividades recreativas aprobadas por el Estado. Iba porque también iban mis amigos; disparábamos varias rondas después de trabajar, o tras las reuniones de la Liga de la Juventud Comunista, y luego íbamos a ver una película, o con mayor frecuencia me volvía a casa a ocuparme de Slavka. Nunca me lo había tomado demasiado en serio.

Pero eso estaba a punto de cambiar, decidí. Un curso avanzado de tiro —eso sí que borraría la sonrisita de superioridad del rostro engreído de Alexéi—. Y, lo que era aún más importante, convencería a Slavka de que yo era más que su dulce, orgullosa y cariñosa mamochka. Porque yo tenía muchas más cosas que enseñarle, además de a disparar, para convertirlo en un hombre bueno. A trabajar duro, a ser honesto, a tratar a las mujeres de su vida mejor de lo que su padre las trató nunca… Pero un curso de tirador experto…, sí. Ese sería un buen punto de partida.

Además, recordaba aquel brillo afilado y posesivo en los ojos de Alexéi cuando me miraba. No me quería, pero tampoco quería en realidad que nadie me tuviera.

Quizá no estaba mal que aprendiera a defenderme mejor. Que aprendiera a defender a mi hijo.

—Dijo que yo era un bebé —estalló Slavka—. ¡No soy un bebé!

Se me encogió el corazón y lo abracé con fuerza.

—Por supuesto que no.

«Tú no eres un bebé; tu padre es un cabrón. Pero ni tú ni yo lo necesitamos». Mi hijo me tenía a mí, y yo podría dárselo todo. Nuestro propio apartamento algún día; una pared llena de estanterías con libros; un futuro. Yo no necesitaba que mi nombre resonara eternamente como soñaba Alexéi con que hiciera el suyo; yo no necesitaba fama ni grandeza. Solo quería darle a mi hijo la vida que merecía.

«Así que no más errores»,dijo aquella voz interior, dura como la piedra. Y yo me hice esa promesa. «Ni hoy. Ni mañana. Ni nunca».

Capítulo 2

—Silencio, por favor.

Un sable humano con una cicatriz sobre la ceja y dos Cruces de San Jorge que resplandecían sobre su pecho entró en el patio de la entrada de la escuela de tiro de Osoaviajim examinando la doble fila de estudiantes con nuestras flamantes guerreras azules. Dejó que la quietud se prolongara hasta que algunos copos de nieve empezaron a caer del acerado cielo y empezamos a movernos con incomodidad en nuestras botas; entonces habló con una voz que parecía un disparo de fusil:

—He oído que todos disparáis muy bien. Pero un buen tirador todavía no es un francotirador.

«Por el amor de Lenin», pensé, tomando prestada la frecuente exclamación de mi padre cada vez que mi hermana y yo lo molestábamos. Yo no estaba allí para ser una francotiradora, estaba allí para recibir el curso avanzado de tiro y obtener mi insignia. Para demostrarme a mí misma que podía ser el padre de mi hijo, además de su madre. Bajé la vista al programa de requisitos que me habían entregado cuando me había presentado por la mañana para empezar mi primer día: veinte horas de clases políticas, catorce horas de ejercicios de desfile, doscientas veinte horas de entrenamiento con armas de fuego, sesenta horas de táctica… Todo parecía tranquilizadoramente académico; cosa que me calmó. Yo era una estudiante de Historia, prefería que la acción y la violencia quedaran estrictamente confinadas en las páginas de un libro.

Pero ahora aquel instructor de la cicatriz estaba hablando de francotiradores.

—Esto… —La chica que estaba junto a mí (solo éramos tres mujeres en la clase) levantó la mano—. Yo no he venido aquí a ser una francotiradora. Estoy aquí para entrar en las competiciones de alto nivel y obtener el título de Máster de Deporte de la URSS.

—En tiempos de paz disparará en competiciones —dijo el instructor serenamente—. Pero un día llegará la guerra y cambiará las dianas de madera por corazones enemigos.

Otro igual que mi padre, siempre moviendo la cabeza y diciendo «cuando llegue la guerra». Por extraño que parezca, aquello me tranquilizó: ya estaba de sobra acostumbrada a los hombres que enseñaban todas las habilidades a través de la lente de cómo resultarían útiles en tiempos de guerra, pero la chica que había hecho la pregunta pareció sentirse humillada. Bajó la cabeza y el instructor siguió hablando, recorriendo con los ojos la doble línea de estudiantes.

—Un francotirador es más que un tirador. Un francotirador es un cazador paciente; dispara una sola vez, y si falla, puede pagarlo con su vida.

Fue entonces cuando me sentí segura de verdad. ¿Así que todos aquellos cursos y horas de estudio realmente se resumían en algo tan simple como un «no falles»? Bueno, eso lo entendía.

—No pierdo el tiempo instruyendo a idiotas ni a gamberros —prosiguió el instructor mientras la nieve crujía bajo sus botas—. Si en un mes no me habéis convencido de que podéis adquirir las habilidades y la astucia que requiere un francotirador, seréis expulsados del curso.

Me sentí más segura aún. Porque justo en ese momento supe que si enviaba a alguien a su casa, no sería a mí.

«NO FALLES».

Dos años aprendiendo a disparar armas de fuego y haciendo instrucción militar hallaron hueco entre mis clases universitarias: me metía entre pecho y espalda dos horas de Arqueología Básica y Etnografía en la Universidad de Kiev, y luego me peleaba durante dos horas en mi guerrera azul los miércoles por la noche montando y desmontando mi fusil militar Mosin-Nagant («¿Llamado cómo, Liudmila Mijaílovna?». «El tres líneas, camarada instructor»). Iba directamente desde la reunión del Komsomol en la que habíamos discutido acaloradamente el bombardeo alemán de Guernica en España y después dedicábamos tres horas a la mira telescópica del Emelyanov («Desmóntelo, Liudmila Mijaílovna». «Es un 274 milímetros con un peso de 598 gramos, dos tambores reguladores…»). Dos años, todos los cursos y toda la instrucción… La memorización de las tablas de balística, las horas de práctica aprendiendo el modelo Simonov y el modelo Tokarev frente al Melkashka y al tres líneas: todo se reducía a una cosa.

No falles.

—Mire ese edificio en construcción —dijo nuestro instructor de la cicatriz señalando a una edificación de tres plantas a medio construir en la calle Vladimir—. ¿Qué posiciones podría usted ocupar para neutralizar al capataz que sube y baja por las planchas de un piso a otro?

Enumeré cada puerta, cada línea de visión y cada ventana, entonces sentía que las lágrimas me pinchaban en los ojos cuando él señalaba el hueco de ventana, la caja de escalera y la cornisa del tercer piso que yo había pasado por alto.

—Tiene que hacerlo mejor —me dijo el instructor con frialdad—. Vuelva aquí dentro de dos días y estudie cómo ha cambiado el edificio: cada nueva pared a punto, cada ventana tapiada, cada muro interior que haya aparecido. La vida avanza con rapidez, pero a través de una mira telescópica. Siempre hay algo retrocediendo hacia el fondo o adelantándose hacia el primer plano, y usted debe hacerse la idea general a través de los más ínfimos detalles.

Moví la cabeza bruscamente. El instructor había dedicado el doble de tiempo a mis errores que a los de los demás —¡las otras dos chicas solo habían recibido un gesto de asentimiento!— y sentí que el rubor me subía por el cuello azul oscuro de la guerrera. Él pareció darse cuenta y me dio la espalda con desdén. Entrecerré los ojos, dos días después me pasé tres horas memorizando cada cambio en aquel edificio en construcción y no me salté ni uno solo cuando más tarde los recité de un tirón en clase.

«No falles». Llevaba esas palabras impresas en mis huesos, pero había demasiadas oportunidades de fallar en esta vida —de fracasar—. Como madre, luchaba continuamente por acertar en la manera perfecta de criar a mi hijo: ni demasiado indulgente, ni demasiado estricta. Como estudiante, luchaba continuamente por acertar en el equilibrio que me mantuviera entre los primeros de mi clase: sacar notas impecables, preparar exámenes de forma impecable, dedicarme en cuerpo y alma a la investigación. Como mujer soviética, luchaba continuamente para acertar con los ideales de mi tiempo: obra productiva, feliz participante de la vida comunal, futuro miembro del Partido. Había tantos espacios grises entre aquellos pequeños blancos en movimiento, tantas maneras de fracasar… Pero cuando irrumpía en el campo de tiro después de mi última clase en la universidad, preguntándome furiosa cómo solo había sacado un suficiente en un examen de Historia en lugar de un sobresaliente, podía dejarlo a un lado sabiendo que, allí, al menos, dar en el blanco era simple —una cuestión de blanco y negro, y no de nebuloso gris—. O dabas en el blanco, o fallabas.

—Un juego —anunció el instructor de la cicatriz.

Había empezado a llevar a nuestra clase al campo los sábados para darnos lecciones de camuflaje: cómo esconderse entre marañas de arbustos o arboledas o, durante el invierno, entre montículos de nieve. Era invierno otra vez; teníamos un descanso de media hora para almorzar bajo un bosquecillo de abedules helados y dábamos zapatazos con las botas mientras los chicos se pasaban botellas de algo para calentarse el estómago. Nuestro instructor trajo un saco de botellas de limonada vacías y las colocó de lado en difícil equilibrio, con los estrechos cuellos mirando hacia nosotros, mientras nos levantábamos y formábamos una fila con nuestros fusiles.

—Este juego se llama la «base de la botella»—dijo abandonando su postura agachada y viniendo a unirse a la fila.

Preparó su disparo de forma metódica, y cuando abrió fuego, se oyeron susurros y silbidos: había volado la base de la botella dejando intacto el cuello y el cuerpo.

—¿Alguien puede repetirlo? —nos retó con los ojos brillantes bajo la cicatriz.

Habría jurado que sus ojos se detuvieron en mí de forma deliberada y desafiante, pero permanecí apoyada tranquilamente sobre mi fusil y dejé que los chicos más jóvenes se apresuraran a intentarlo. De ese modo, analicé sus errores: todos disparaban demasiado pronto, deseosos de impresionar.

—¿Usted no quiere intentarlo, Liudmila Mijaílovna? —La voz de mi instructor sonó junto a mi hombro, dejando una ráfaga de aliento blanca en el aire helado—. ¿Prefiere quedarse ahí detrás de adorno como un figurín?

Yo llevaba un abrigo nuevo de invierno azul oscuro con un cuello de piel negra que mi madre había recortado meticulosamente de una vieja bufanda apolillada y luego vuelto a coser para abrigarme el cuello igual que una amistosa marta cibelina, y la clase llevaba toda la mañana metiéndose conmigo porque iba demasiado elegante y arreglada para cargar con un arma.

Ignoré la pulla del instructor, moviendo la cabeza mientras los chicos disparaban.

—No voy a unirme a ellos porque solo están luciéndose. Un fusil no está hecho para eso.

—Bien, eso podría demostrar un buen instinto —dijo el instructor—. Lucirse…, algo siempre peligroso para un francotirador. Solo se es invulnerable en tanto que se es invisible.

—Yo voy a ser tiradora, no francotiradora.

—Así que no se trata de buenos instintos. No se cuida de no mostrarse, sino que simplemente… le da miedo perder. Le da miedo fallar.

Le dirigí una mirada serena y fui a arrodillarme a la línea de fuego, acomodándome sobre el talón derecho y apoyando el fusil en el hueco del hombro. El dedo índice en el gatillo, la cantonera de la culata en la mejilla, el fusil sostenido por la correa bajo mi codo doblado mientras yo descansaba sobre la rodilla izquierda y deslizaba la mano para acercarla al cañón y afianzarlo aún más. Observé a través de la mira telescópica la botella en frágil equilibrio. Incluso aumentada cuatro veces de tamaño, no parecía mayor que el punto al final de una frase —un punto final en negrita—. Pero no me detuve. Disparé y durante el destello del disparo recordé el modo en que había fallado aquel blanco mientras Alexéi me observaba.

Esta vez, cuando bajé el fusil, vi que la base de la botella había volado con un centelleo adamantino de cristales rotos esparcidos sobre la nieve… y que el cuello estaba intacto.

—Bien hecho —dijo tranquilamente mi instructor—. ¿Puede repetirlo?

Sentí que una sonrisa se extendía por mi rostro, casi sin oír el aplauso de mis compañeros de clase.

—Sí.

Aquella fue la primera vez que la oí: era la canción que un fusil podía cantar en mis manos; la culata firme contra mi hombro, la curva de mi dedo sobre el gatillo. De algún modo inadvertido me fui muy lejos de mis competitivos compañeros de clase y sus ruidosas payasadas y me hallé en un lugar de silencio —una isla en medio de aquella estridente atmósfera de diversión y juegos—. Lo bloqueé todo, al mundo entero, y lo único que podía oír era la canción que el fusil tres líneas estaba cantando en mis manos.

Aquella tarde volé la base de tres botellas, una detrás de otra, preparando cada disparo minuciosamente, sin arrancar ni una esquirla en un solo cuello de botella. Esperaba que mi instructor dijera algo así como «a ver si puedes hacer algo mejor», pero en lugar de eso vino hacia mí para darme un afectuoso y sorprendente abrazo.

—Bien, hecho, belleza de la trenza —dijo dándome un tirón de la trenza, que me llegaba hasta la cintura—. Sabía que ganaría usted.

No podía creerlo.

—¿Ah, sí?

—A quien se haya dado mucho, mucho se le demandará —citó.

El día que me gradué al finalizar su curso un año más tarde, me regaló un ejemplar de su manual Instrucciones para francotiradores con esta sencilla dedicatoria: «No falle, Liudmila Pavlichenko».

—Qué gran logro, malyshka —dijo mi padre aquella noche, cuando volví a casa y orgullosamente enseñé mi certificado—. Mi hija se ha convertido en una mujer peligrosa.

—Nada de eso, papá.

Besé en las dos mejillas a mi padre, mi sólido y responsable padre con la chaqueta militar de gabardina que prefería seguir llevando, aunque llevara mucho tiempo retirado del ejército, y que lucía la Orden de la Bandera Roja orgulloso en su pecho mientras sostenía en las manos una humeante taza de té sobre la mesa de la cocina. Seguro que había estado ayudando a Slavka con los deberes. Mi padre siempre me había ayudado con los míos en aquella mesa hasta donde podía recordar. Aunque no llegara a casa del trabajo hasta la medianoche, siempre encontraba tiempo para sentarse con sus hijos, revisar sus tareas y oír sus problemas, incluso cuando lo distraíamos y protestaba: «¡Por el amor de Lenin, vais a volver loco a este viejo!».

Slavka estaba pasando los dedos por encima del sello redondo de mi certificado de tiradora.

—Puedo enseñarte cuando quieras —dije atrayéndolo hacia mi regazo y besando su pelo de color chocolate, igual que el mío y el de papá—. ¿Quieres que vayamos al campo de tiro?

—Quizá cuando sea un joven pionero —dijo muy serio—. Cuando consiga el pañuelo rojo.

—Cuando seas mayor —asentí.

No me preocupó en absoluto que no estuviera ansioso por aprender aún. Yo ya tenía los conocimientos para cuando estuviera listo, eso era todo lo que importaba.

—Veamos esos deberes, morzhik. Biología de las plantas, siempre me gustó cuando tenía tu edad. ¿Puedes decirme todas las partes de una hoja?

Estuve escuchando su voz seria hasta que mi esbelta y radiante madre volvió a casa para abalanzarse sobre mi certificado entre exclamaciones. Estaba orgullosa, pero algo desconcertada.

—¿Para qué sirve esto, malyshka?

—Me ha enseñado a no fallar —respondí con franqueza.

—¿En el blanco?

—En ningún sitio.

Y ese es mi secreto, si tienes curiosidad. La tienes, ¿verdad? Le pasa a todo el mundo al conocerme. Incluso Eleanor Roosevelt la sintió al recibirme en las escalinatas de la Casa Blanca en agosto de 1942. Pude verla en sus ojos: ¿Cómo una chica como yo —una madre, una estudiante, una historiadora en ciernes— podía convertirse en una francotiradora y matar a centenares de hombres? ¿Cuál era su secreto?

Casi nadie se atreve a preguntármelo de forma directa. En parte porque temen irritarme y acabar engrosando mis cifras —pero no es solo eso—. A la gente le encantan los héroes de guerra, pero esos héroes se supone que son rectos y honorables y llevan capas blancas. Luchan a cara descubierta a plena luz del día con sus enemigos. Tratan de frente con la muerte. En cambio, cuando alguien (y, especialmente, una mujer) obtiene sus condecoraciones como yo las he obtenido, la gente se estremece. Cualquiera que actúa durante la noche, se funde con las sombras, observa a través de unas miras telescópicas un rostro confiado —el de un hombre que no sabe que existo, aunque yo sepa que se cortó afeitándose por la mañana o que lleva un anillo de boda—, y después de averiguar todo eso aprieta el gatillo para que esté muerto antes de darse cuenta de nada… Bueno. Cualquiera que hace eso una y otra vez y consigue dormir todas las noches debe tener, sin duda, un lado oscuro.

No te equivocas al pensarlo.

Pero sí te equivocas sobre quién tiene un lado oscuro como ese esperando ser despertado. Piensas que sin duda alguien como yo es un monstruo de la naturaleza que mordisqueaba un fusil en la cuna, cazaba a los cinco años, mataba lobos a los ocho y ha salido de la estepa siberiana (siempre es Siberia) completamente formado. A los estadounidenses, sobre todo, les encantaba imaginarme de esa forma, una de esas frías mujeres rusas del folclore oscuro que escapa con los dientes ensangrentados y las manos ensangrentadas de algún paisaje infernal aislado por la nieve: una asesina nata.

Luego me conoces: la pequeña Mila Pavlichenko con su amplia sonrisa y su mochila atiborrada de libros, una estudiante de Kiev encantada de contarte lo mucho que desea llegar a ser historiadora algún día y de enseñarte fotos de su adorado hijo de mejillas regordetas… y te llevas un chasco. ¿Así que esta es Lady Muerte? ¿Esta es la francotiradora venida del norte helado? Qué decepción.

O…, y esta es tu segunda reacción, lo que nunca dirás en voz alta… Qué desazón. Porque si una bibliotecaria investigadora de veintiséis años tiene su propio lado oscuro de la luna, ¿quién puede no tenerlo?

No lo sé.

Solo sé que el mío despertó cuando me di cuenta de que en mi vida no quedaba espacio para los errores. Cuando me di cuenta de que no podría fallar jamás. Cuando oí a un fusil cantar en mis manos mientras yo metía una bala por el cuello de una botella y hacía volar su base en forma de esquirlas de diamante y comprendía quién y cómo podría llegar a ser.

Capítulo 3

Junio de 1941

Odesa

Las memorias patrióticas se han puesto de moda —como diría el Partido, son populares, edificantes y beneficiosas para la moral pública. Si acaso, un tanto soporíferas, por ponerles una pega—. Pero, si alguna vez fuera a escribir mis memorias, yo tendría que alterar mi historia bastante o simplemente omitir partes enteras, pues hay muchas, muchísimas cosas acerca de la vida de Liudmila Pavlichenko que no entrarían en ninguna biografía. O, al menos, no en la versión oficial.

Por ejemplo, mi relato del día en que estalló la guerra en la Unión Soviética. Unas memorias oficiales deberían decir algo así como: «El día que se produjo la invasión de Hitler yo asistí a una reunión del Komsomol donde estuve reflexionando sobre mis deberes como futuro miembro del Partido».

¿La verdad? ¿La verdad ? Yo era una estudiante en Odesa y estuve en la playa.

«¿Tenéis playas?», me imagino a los estadounidenses preguntando con la nariz arrugada. Piensan que Rusia no es más que un vasto erial de nieve brillante bajo las noches blancas —sin costas, ni días de verano, únicamente hielo y lobos—. Pero ¿es que a nadie se le ha ocurrido mirar en un mapa? Odesa está mucho más al sur que París, Múnich o Viena, y aquel día de junio hacía un día hermoso, claro y cálido, y un resplandeciente mar Negro se extendía sereno en el horizonte.

Yo no tenía intención de ir a nadar, pero mi amiga Sofía me convenció el día antes, cuando las dos soportábamos la última hora de un turno infinito en el mostrador de la entrada de la biblioteca pública de Odesa.

—Vika y Grigori han vuelto por fin de Moscú y nos vamos todos a la playa.

—Yo tengo que trabajar en mi tesis. —Estaba hojeando mis notas en el mostrador porque no había nadie que atender.