Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Salier Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

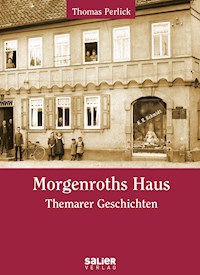

„Siehst du das stolze Schloss dort, den ersten Kaufmannsladen am Platz? Das ist Morgenroths Haus! Nein, es ist nicht leer und schon gar nicht stumm. Du brauchst nur ein bisschen Phantasie. Du solltest von der Art der Träumer sein, ein Gaukler und Hofnarr des Fürstentums Erinnerung ...“ Ein solcher ist der Autor Thomas Perlick. Er blickt durch die Fenster in Morgenroths Haus und die Erinnerung holt ihn ein, an seine Kindheit und Jugend, an die Irrungen und Wirrungen des Lebens, die auch vor der Kleinstadt Themar nicht haltmachen. Ob er Pepe, das weit gereiste Zigarrenkistchen, sprechen lässt oder von der Tragik der Liebe in den Zeiten der Sehnsucht erzählt: Thomas Perlick bleibt immer nah an den Menschen, die sich im Laden des Kaufmanns Morgenroth einfinden. Und er beschreibt das Leben wie es ist, mit seinen Ecken und Kanten – komisch und tragisch zugleich. „So war die kleine Welt in Morgenroths Haus. Ich seh sie noch und du kannst das auch. Man muss nur lieben, was vergangen ist. Dann geht es schon!“

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 222

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Morgenroths Haus

Themarer Geschichten

Thomas Perlick

eBook EPUB: ISBN 978-3-96285-159-0

Print: ISBN 978-3-939611-02-8

1. Auflage 2006

Copyright © 2006/2020 by Salier Verlag, Leipzig und Hildburghausen

Alle Rechte vorbehalten.

Lektorat: Hans-Jürgen Salier

Umschlaggestaltung: Almut Siller

Herstellung: Salier Verlag, Bosestr. 5, 04109 Leipzig, GERMANY

www.salierverlag.de

Inhalt

Eins, zwei, drei, vier Eckstein

Weißt du noch?

Pepe, das Zigarrenkistchen

Mannsbilder im Freibad

Das Konzert der Flaschenhälse

Die Liebe in den Zeiten der Sehnsucht

Abendland

Doktorstunde

Eingesargt

Dieweil die Menschen schlafen

Die Frau des Schnitzers

Im ewigen Eis

Philosophie im Zeitladen

Über den Autor

Eins, zwei, drei, vier Eckstein

Lola, Frank, Ulli, Andreas und ich hockten auf dem Platz vor Morgenroths Haus. Wir hatten viel Blödsinn im Schädel:

Liebespaare am Bahnhof beschleichen, Mutproben beim Eisloch, Raubzüge in den Kirschbäumen. Wenn uns gar nichts mehr einfiel, dann spielten wir eben Verstecken.

Ja, wir spielten noch richtig: Es gab keine Computer, und der Fernseher in Müllers guter Stube durfte auch nicht angerührt werden. Also ging es in den Ferien schon am Morgen raus.

Treffpunkt Kino, Bahnschranke oder Morgenroths Haus.

„Ich suche aber nicht wieder als erster“, sagte Andreas.

„Ich auch nicht“, maulte Frank, der noch nicht ausgeschlafen hatte und schlecht gelaunt war. Blieben also Lola, Ulli und ich. Natürlich fanden sich in meiner Tasche Streichhölzer.

„Losen wirs halt aus!“, sagte ich mit unschuldiger Miene.

„Du machst das aber nicht!“, rief Ulli. „Du betrügst immer.“

Ich wollte protestieren, aber es hatte keinen Zweck. Betrogen habe ich schon immer ein bisschen. Heute allerdings in der Regel nur noch mich selbst.

„Gib her!“, sagte Frank. Er legte ein Streichholz in den Handteller, und schon begann die Qualifikation. Natürlich blieb ich übrig. Wer sonst? Ich bleibe immer übrig, wenn ich nicht schummle.

„Und jetzt zählst du laut bis zwanzig“, sagte Lola drohend. Sie durfte das. Die anderen nicht.

Also lehnte ich den Bauch an Morgenroths Hausmauer und schob den Kopf zwischen die Arme. Es hatte ja gar keinen Sinn zu schummeln. Das Gelände reichte auf der einen Seite bis zur Werra, auf der anderen bis zu Morgenroths Haus. Wer suchen musste, war die ärmste Sau. Er kam nur mit Glück wieder aus dieser Rolle heraus. Ständig flitzte jemand irgendwo lang. Dann ertönte das nervtötende:

„Ulli frei! Lola frei“, und so weiter.

„Du sollst den Vers sagen!“, rief Andreas.

Also begann ich „Eins, zwei, drei, vier Eckstein, alles muss versteckt sein, Kopfnuss, Beinschuss, Hasenscheiße, Hosenstall, Doofe findste überall. Eins, zwei, drei, vier Eckstein ...“

Ich zählte bis fünfzehn. Das musste genügen. Es waren ja alle längst weg.

Ich stellte mich strategisch günstig. Freischlagen war an der oberen Ecke von Morgenroths Haus. Langsam lief ich Richtung Werra. Ullis Schuhe mit den Metallkanten waren in diese Richtung geklackt.

Unüberhörbar. Vielleicht hockte er hinter der alten Schule? Nein, kein Ulli. Lag er auf der Mauer? Nein, auch nicht. Weiter unten hörte ich jetzt den ersten ernüchternden Schrei: „Frank frei.“ Na toll, der hat sich wieder nicht an die Regeln gehalten, dachte ich. Wir hatten nämlich eine Sperrfrist festgelegt, weil der Suchkreis so groß war. Aber wer hält sich schon an Sperrfristen, wenn es um die persönliche Freiheit geht!

Irgendwo hier musste Ulli stecken. Darauf hätte ich meinen Lederhosenarsch verwettet und meine Glasmurmeln noch dazu. Am Wehr war Schluss – weiter oben konnte er also nicht sein. Vielleicht lag er ja im Wasser wie Bernhard damals, dieser verrückte Kerl: Hielt sich am Rand fest und tauchte ab, wenn man kam.

Aber das war im Sommer. Jetzt, im April, konnte man es nicht aushalten.

„Lola frei“, brüllte es aus der Stadt unten.

„Scheibenkleister“, zischte ich durch die Zähne. „Jetzt kreischt gleich Andreas, und dann hab ich nur noch diesen einen Schuss.“ Ulli musste hier sein. Vor der Mauer hatte ich alle Möglichkeiten abgegrast, da war ich mir ganz sicher. Also weitersuchen!

Auf dem Baum hockte der Kerl auch nicht. Hatte ich mich etwa doch geirrt? Nein, da war etwas: Ein Ton, oder besser ein Wimmern, aber außerhalb der Suchgrenze. Tja, mein Freund, das hast du nun davon, dachte ich. Bist irgendwo da draußen umgeknickt oder auf die spitzen Steine gekracht. Jenes kommt halt von diesem!

Ich lief trotzdem hin, Kumpel bleibt Kumpel. Da lag er tatsächlich, der Ulli, aber merkwürdig verkrümmt. Irgend jemand hatte ihn gefesselt und ihm einen Knebel in den Mund geschoben. Jetzt konnte er nur noch laut stöhnen.

Ich rannte schneller. Ulli wollte mich mit heftigen Kopfbewegungen davon abhalten. Aber es war zu spät. Plötzlich packte mich eine gewaltige Hand an der Schulter, zog mich zu Boden und schnürte mir die Hände auf den Rücken.

„Eins, zwei, drei, vier Eckstein ...“ flüsterte eine merkwürdig tonlose Stimme in mein Ohr. „Nicht umdrehen! Wer mich sieht, der muss sterben.“

Ich hoffte zunächst noch, es könnte Paul sein, aber der war niemals so kräftig. Das war kein Kind! Das war ...

Nein, dachte ich. Nicht Ruben! Nicht der Kinderfresser! Alle sollten es sein: Der dicke Stefan von der Brückenbande meinetwegen. Dann gab es halt ein paar Beulen, na und? Auch den langen Lothar hätte ich noch ertragen können. Nur nicht Ruben, den Kinderfresser!

„Eins, zwei, drei, vier Eckstein ...“, flüsterte es. Ich hätte am liebsten geschrien, aber es ging nicht. Der Kerl benutzte sein ekliges Taschentuch als Knebel. Es musste doch eine Möglichkeit geben, heil aus der Sache herauszukommen! Mir fiel schon manches ein: Vom Fußtritt in die unteren Regionen bis zum Stoß ins Wasser.

Aber die Möglichkeiten sind sehr eingeschränkt, wenn man fest verschnürt auf dem Werraufer liegt.

Das Schlimmste fiel mir zuletzt ein: Er hatte uns die Augen nicht verbunden. Ich wusste aus Abenteuergeschichten, dass damit das Todesurteil über uns gesprochen war. Alle Verbrecher verbanden ihren Opfern die Augen, um später nicht erkannt zu werden. Es sei denn ...

Ja, es sei denn, sie wollten sie ohnehin umbringen. Dann war es ja egal. Die Erkenntnis jagte mir den Schweiß auf die Stirn und nahm mir den letzten Krümel Hoffnung.

„Eins, zwei, drei, vier Eckstein“, flüsterte es jetzt hämisch über mir.

„Alles muss verreckt sein.“

„Verreckt sein?“, rief ich in das versiffte Taschentuch hinein. „Nein, nur das nicht!“

Wurden die anderen denn nicht endlich stutzig da unten? Und wieso kam eigentlich hier niemand vorbei? Die Leute waren vermutlich alle auf Arbeit oder am Tresen in Morgenroths Haus. Dort wäre ich jetzt auch am liebsten gewesen. Nirgends auf der ganzen Welt fühlte man sich so sicher wie dort. Selbst in der Kirche war es immer ein bisschen unheimlich.

„Eins, zwei, drei, vier Eckstein“, schnarrte die böse Flüsterstimme wieder los.

Ich hatte es ja nie glauben wollen. Schon seit Wochen lief in Themar das Gerücht vom Kinderfresser um. Erst war Peter, der Sohn des Schornsteinfegers, verschwunden. Dann die Marie, das Goldköpfchen. Gut, sie waren beide heimgekehrt. Aber man erzählte sich unter den Kindern, dass sie den Fängen des bösen Ruben nur mit knapper Not entronnen waren. Nun hielt er sich also an uns schadlos: An Ulli und mir.

„Gott im Himmel“, betete ich im Stillen. „Ich will nicht gegessen werden. Ich gebe alles zu, was mein verdorbenes Kinderleben an Sünden angesammelt hat: Ja, ich war an der Zigarrenkiste meines Onkels. Auch habe ich bei den alten Leuten an der Mauer den wassergefüllten Luftballon durchs offene Fenster geworfen. Er ist drin auf dem Sofa explodiert, so dass sie vier Tage nicht mehr gemütlich sitzen konnten. Und, obwohl ich es ja immer tapfer abgestritten habe: Ich sah der göttlich gewachsenen Tochter des Bürgermeisters von einer Setzleiter aus zu, wie sie sich entkleidete. Ja, das war ebenfalls ich mit weit aufgerissenen Augen vor einem verbotenen Fenster, lieber Gott“, sprach mein heißer Kindermund nach innen, denn nach außen ging es ja nicht.

„Es tut mir auch furchtbar leid und ich reudige mich sehr“, fügte ich in einer kleinen Falscherinnerung an das Beichtbekenntnis in der Kirche an. „Wenn du mich jetzt rettest, Allprächtiger, dann will ich zwar nicht Priester werden, weil man dann nicht heiraten darf, aber wenigstens Feuerwehrmann oder Glöckner in der Themarer Kirchturmwohnung.“

Offenbar waren meine Angebote an den lieben Gott entweder nicht ausreichend oder falsch zusammengestellt. Hilfe kam jedenfalls nicht, weder von oben, noch von meiner treulosen Kinderhorde vor Morgenroths Haus. Neben mir stöhnte der arme Ulli, über mir flüsterte der Kinderfresser. Jetzt ging er weg, und ich bemühte mich die ganze Zeit, ihn nicht anzublicken.

„Wer mich sieht, der muss sterben.“

Nein, sterben wollte ich noch nicht und geschlachtet werden schon gar nicht. Wäre mir doch nur die Sache mit der Bürgermeisterstochter nicht passiert! So was erzürnte die Gottheiten immer maßlos. Ruben, der Kinderfresser, kehrte schweren Schrittes zurück. Er schob irgendetwas vor sich her. Es war ein gummibereifter Wagen, und als ich hinblickte, war es auch schon geschehen. Ich hatte den Kinderfresser gesehen. Im Grunde war ich nun schon tot.

Das war er also, Ruben, der die kleinen Kinder verzehrte. Ein Ausbund an boshafter Hässlichkeit: Zwei feuerrote Augen, die noch in der Nacht leuchteten. Eng anliegende Ohren, in denen Ringe steckten, die aus der Schädeldecke heraus spießten und dann durch die Ohrläppchen geführt wurden. Aber das Schlimmste an diesem menschlichen Ungeheuer war die Nase. Eigentlich gab es sie nämlich nicht. Da waren nur zwei tiefe Löcher mitten im Gesicht, aus denen es unentwegt schniefte. Das war nun also unser Schicksal: eine Hausschlachtung beim Lochgesicht.

Der breite, böse Mund sprach genüsslich vor sich hin:

„Eins, zwei, drei, vier Eckstein, alles muss verreckt sein.“

Ich begann, in Panik an meinen Fesseln zu reißen, aber sie waren hart geschnürt und bewegten sich nicht. Neben mir weinte Ulli, der doch sonst so viel vertragen konnte. Die Werra rauschte herzlos vor sich hin, und vom Turm der Themarer Kirche schlug es elf. Die anderen saßen sicher längst zuhause.

Ruben, der Kinderfresser, beugte sich zu uns herab. Er hob zunächst den schluchzenden Ulli auf seine Karre. Dann legte er eine Decke über den Verurteilten und beugte sich zu mir herab. Ich sah den weit geöffneten Mund auf mich zukommen, die schwarzen, fauligen Zähne, roch die entsetzliche Gaumenkloake. Aber als er mich dann um die Hüften packte, hörte ich plötzlich eine hohe, warme Frauenstimme. Die sprach:

„Schauen Sie nur, Herr Doktor, der Junge ist doch tatsächlich in meinem Laden eingeschlafen. Während Sie mit den Männern geredet haben und ich im Keller Kraut holte, ist der Bengel eingenickt. Hat wohl gestern Abend noch lange gelesen?“

Schweißnass von meinen Träumen sah ich mich um und jubelte in meinem Herzen wie die Engelschar zur Weihnacht: Ich saß auf einem Hocker in Morgenroths Kaufladen. Über mir das freundliche Gesicht der großherzigen Verkäuferin, neben mir das Regal mit den Lappen und Bürsten, auf der anderen Seite die Männer vor ihren Gläsern und mein Lieblingsonkel mit erloschener Zigarre im Mund. Einer der Männer hatte etwas gerötete Augen, aber glücklicherweise eine richtige Nase im Gesicht. In meinem ganzen Leben war ich nie wieder so erleichtert, in Morgenroths Haus zu sein.

„Vielleicht bekommt der Junge ja ein kleines Fieber“, sagte einer der Männer.

„Das denke ich nicht“, erwiderte mein Onkel, der ein Fieber auf hundert Meter erkennen konnte. „Ich befürchte eher, dass in seinem Bett eine Taschenlampe versteckt ist. Er liest nämlich gerade die Schatzinsel, und da haben wir doch alle keine Sperrstunde gekannt, nicht wahr, Jungs?“

Er nahm mich bei der Hand, und wir verließen Morgenroths Haus.

„Wollen wir Verstecken spielen?“, fragte Klaus, der draußen gewartet hatte.

„Nein, sei mir nicht bös’!“, erwiderte ich hastig. „Aber heute hab ich irgendwie keine Lust dazu.“

Weißt du noch?

Siehst du das stolze Schloss dort, den ersten Kaufmannsladen am Platz? Das ist Morgenroths Haus!

Nein, es ist nicht leer und schon gar nicht stumm. Du brauchst nur ein bisschen Phantasie. Du solltest von der Art der Träumer sein, ein Gaukler und Hofnarr des Fürstentums Erinnerung. Wenn du aber im Herzen blind bist und im Kopf ein kühler Rechner, dann geh’ lieber weiter! Troll dich Richtung Eigenheim Baujahr sechsundneunzig mit strahlweißen Häuten und sterilem Innentod. Ich bin dir ja nicht böse, wenn du es bequem haben willst und keine krummen Wände magst. Ich mag sogar krumme Menschen.

Hast du aber die Flöte des Hirten in der Tasche und vermagst die Lieder deiner fröhlichen Kinderstube zu spielen, dann bist du jetzt am richtigen Ort. Stell dich vor Morgenroths Haus! Dann wird es dich freundlich ansehen mit seinen hellen Fensteraugen.

Aber nimm dir Zeit! Lehn dich an die Murmelmauer! Lausch dem Geseufz und Gestöhn – oh ja, sinnlich ist sie auch noch, die alte Menschenhütte. Verschweigt nicht, welche Lüste einwohnten und welche Zeugungen gipfelten.

Am schönsten ist es am Morgen. Dann regt sich Geschäftigkeit im Lager. Du brauchst jetzt ganz große Ohren. Dann kannst du hören, was andere gesehen haben. Man packt nämlich gerade den Kaffee in braungebrannte Tüten: K. H. Schmidt steht in stolzer Schrift dar auf. Das ist Karl Hugo, der Erzvater, ein Kaufmann vom Scheitel bis zur Kohle. Sein Kaffee ist weltberühmt. Man trinkt ihn in den Tassen der Vorfahren. Riechst du dieses frisch gemahlene Schwarzpulver tief in der Nasennebenhöhle? Weißt du, wie oft wir es gemeinsam begossen haben?

Leg dein Ohr fester an die Mauer! Da ist der Laden, ach was, die Zauberwelt der kleinen Dinge. Lauter Kostbarkeiten, die man noch richtig lieb haben kann, bevor man sie verkauft. Hörst du die Schübe, wenn sie aufgezogen werden? Nicht? Dann drück deinen Kopf fester an Morgenroths Hausmauer! Spuck auf die Meinung der anderen! Ja, sie beobachten dich, einen kleinen Mann, der das Ohr am Hausputz hat. Bald holen sie die Polizei oder den Herrn Doktor aus der Psychiatrie. Beachte sie nicht! Du verpasst sonst den Moment, da sich das Rascheln der Tüten im Hause erhebt. Das ist die Sternstunde der Kinderherzen: Der vieltönende Gesang all der kleinen Dinge, die sich gern verkaufen lassen. Das Hohe Lied der Liebe zum Detail.

Hörst du den vollen Sopran der roten Bonbons? Sie klingen reiner als die blauen. Und die grünen Pfefferminzer brummen etwas.

Vielleicht sind sie noch im Stimmbruch? Puffmais kannst du gar nicht missdeuten. Er trifft sogar das hohe Fis.

Hörst du es? Morgenroths bauen ihre Wunderwelt im Kramladen. Sicher, er lädt auch zum Kaufen ein. Aber als erstes immer zum Schauen.

Da, dieses Klappern: Man hat die Deckel der Holzkistchen geöffnet! Jetzt sieht man die Zigarren in ihren Miniröcken um den schlanken Leib. Mir brachten sie später einen schönen Durchfall ein mit feuerrotem Po und Wundmalen an der Innenseite. („Junge, wann kommst du eigentlich mal vom Klo herunter?“) Die kleinen Sünden bestraft der Herr nämlich sofort. Aber auch für diesen Fall holte man die Salbe nicht beim Apotheker. Sie lag in Morgenroths Regal, links, nicht weit von der Kernseife.

Endlich knackt der Schlüssel und nun öffnet sich die Tür. Die Männer kommen auf ein Bier und eine dicke Havanna.

(„Ach, scheiß auf die Alte! Wird der Zins halt verraucht, statt versoffen!“)

Kannst du mich sehen? Nicht? Dann träum dich zurück. Es sind nur vierzig Jahre! Das bin ich wirklich, der Kleine in Lederhosen! Der Gütige neben mir, das ist mein Onkel, Landarzt und Kaltraucher. Auch so ein Zigarrenkunde. Immer steckte das braune Rohr erloschen zwischen seinen Lippen.

Komm, schauen wir durch die Fenster in Morgenroths Haus hinein! Ich kann mich nicht mehr beherrschen.

Siehst du mich vor den Lakritzen? Jetzt greift die freundliche Frau Morgenroth nach den Brezeln und ich darf ins Süße langen. Ich mag die Streifenbonbons, diese Zahnzieher, die sich so schön verkleben. Frau Zahndoktor Senf wird’s schon richten mit ihrem lärmenden Gaumenbohrer.

Nun sitzen die Schwatzmänner am Tresen und schütteln sich ihre Morgengeschichten aus den Hirnrinden. Sie wissen alles besser. Das darf man auch, wenn man aus den Gläsern liest.

So war die kleine Welt in Morgenroths Haus. Ich seh’ sie noch und du kannst das auch. Man muss nur lieben, was vergangen ist. Dann geht es schon!

Pepe, das Zigarrenkistchen

Nein, ein Kolonialwarenladen war das Kaufparadies Morgenroth gewiss nicht. Die meisten Dinge zählten zu den Einheimischen. Sie waren nämlich mit der Bahn gekommen. Dennoch gab es weitgereiste Burschen, die nach Fremde rochen und düstere Geschichten erzählen konnten. Das waren vor allem die Zigarren, braungebrannte, windgegerbte Kerle, die sich vor nichts fürchteten und eine raue Stimme hatten.

Sie kamen aus Übersee und hatten nach einer langen Reise die Freie und Hansestadt Hamburg erreicht, die Königin der Hafenstädte. Wer von dort nach Themar kam, wurde besonders beneidet. Denn in Hamburg gab es nicht nur feine Leute und mehrstöckige Kaufhäuser, sondern vor allem ein berühmtes Bordell, das ganz anders war als die billigen Absteigen sonstiger Hafenmetropolen. Obwohl es eingerichtet war wie ein Hotel erster Klasse, fanden selbst Leichtmatrosen aus Ostfriesland dort Aufnahme, sofern sie ihre Heuer noch beisammen hatten. Freilich mussten sie sich zunächst in einem der Bäder des Hauses ausgiebig reinigen. Erst danach erwählte man sich die Dame des Abends und stillte das lange gezügelte Begehren.

Wer aus Hamburg kam, der hatte zwar oft kein Geld mehr, konnte aber von einer Liebe berichten, für die man gern bezahlt. Auch die abenteuerliche Reise der Zigarrenkiste Pepe hat mit diesem Ort käuflicher Lüste zu tun.

Aber beginnen wir die Geschichte an ihrem Anfang:

Pepe wurde am 26. April des Jahres 1921 in Rio von dem achtfachen Familienvater Julio gefertigt, und zwar aus sehr dünnen Brettchen, die in einem neu entwickelten Verfahren gefalzt, geklebt und schließlich am Deckel mit Messingbeschlägen verschraubt wurden. Julio hatte darin eine solche Fertigkeit entwickelt, dass er pro Tag an die zwanzig Kistchen mehr herstellte als seine Kollegen. Deshalb konnte er sowohl seiner drallen Frau wie auch seinen dunkeläugigen Kindern manche Freude bereiten, freilich in sehr bescheidenem Maße, denn der Lohn war karg und nur die Firmenbosse wurden fett.

Julio stellte das fertige Produkt auf ein Förderband. Nun konnte die runde Maria mit einem geschickten Griff genau achtzehn dicke Zigarren in das Behältnis legen, es verschließen und mit einer roten, bedruckten Banderole bekleben. Am Ende wurde die brasilianische Herkunft durch einen Echtheitsstempel bestätigt, den ein Herr vom Zoll mit bedeutungsvoller Miene aufdrückte.

Pepe war die zweiundvierzigste Kiste, die vom geschickten Julio an diesem 26. April 1921 fertiggestellt, von Maria verschlossen sowie von der Staatsmacht gestempelt wurde. Ein ganzer Fuhrpark langer Kutschen wartete schon auf dem Hof, so dass Pepe ohne Verzögerung zu einem stolzen Segelschiff namens „Antonia“ transportiert werden konnte. Zur Besatzung gehörten: der feige Kapitän Jens Leid, der versoffene Steuermann Per Bodenstein, der Schiffskoch Bodo Belter und nicht weniger als 16 Leichtmatrosen, darunter Fritz Teumer, und natürlich der Schiffsjunge Martin Winter, der in unserer Geschichte noch eine herausragende Rolle spielen wird, ein Waisenknabe aus dem Allgäu, der im Gegensatz zu zwei Dritteln der Besatzung die kommende Tragödie überlebte.

Schiffsjunge Martin und Leichtmatrose Fritz freundeten sich bereits am Anfang der langen Seereise an. Beide waren aus einer bösen Kindheit gekrochen und hatten nun tollkühn ihr Schicksal in die eigene Hand genommen.

Während eines windstillen Tages erzählte Martin seinem väterlichen Freund vom Waisenheim „Theodor Fontane“, dessen menschenverachtende Pädagogik den Ruf des unschuldigen Dichters in den Herzen der Kinder gründlich ruiniert hatte. Von entsetzlichen Strafen berichtete Martin dem erstaunten Fritz: Vom Barfußlaufen im Schnee und den Nächten, die man stehend im stillgelegten Kamin des Südflügels verbringen musste. Außerdem erzählte Martin von jenen Dingen, die der Herr Direktor mit einigen Mädchen machte, wenn sie zwar erst zwölf, aber schon erblüht waren. Fritz Teumer, der sich Kinder wünschte, spuckte dreimal aus.

„Schiffsratten allesamt“ fluchte er laut und schwor eine Rache, die er nicht mehr vollstrecken musste. Der Herr Direktor starb wenig später an einer Pilzvergiftung. Er hatte die Todsünde begangen, eines seiner Mädchen in der Küche anzustellen, als es für seine Gelüste schon zu alt war.

„Die Herren Großmäuler sind das schlimmste Saupack in dieser verkommenen Zeit“, fluchte der Leichtmatrose.

Nun hatte die Erwähnung des Missbrauches in dem liebestollen Fritz aber ein heißes Begehren entfacht. Er begann, dem Schiffsjungen Martin von dem herrlichen Haus der Freuden in der Hamburger Innenstadt zu erzählen. Er pries die bildreichen Tapeten und schwärmte davon, dass die Betten immer sauber rochen.

Außerdem fände man stets Sekt und Salziges auf den Tischchen. Am wichtigsten allerdings sei, dass die Dame eigener Wahl immer zwei geschlagene Stunden für ihren Liebhaber Zeit habe. Das alles sei in dem stolzen Preis enthalten. Drei Viertel seiner Heuer müsse man dort hinlegen, sagte Fritz mit leuchtenden Augen. Er fahre also von hundert Seemeilen fünfundsiebzig nur für diese zwei fröhlichen Stunden. Aber das sei es ihm allemal wert.

Der jungfräuliche Martin hörte mit fiebrigem Gesicht zu.

„Dann ist es also unmöglich vom Lohn des Schiffsjungen“, sagte er traurig. Aber sein Freund Fritz wusste eine Lösung.

„Halt mir den Rücken frei!“, sagte er und stieg in den Laderaum hinab. Dort war eine Wache aufgestellt, Alois, ein versprengter Bayer mit Liebe zur See.

„Alois“, sagte Fritz, „ich sing dir die Bayrische Hymne, wenn du mir ein einziges Kistchen voller Zigarren überlässt.“

Alois, der Sehnsucht nach der See hatte, wenn er in Pasing war und Sehnsucht nach Pasing, wenn er auf den Meeren segelte, schwankte kurz in seinem Entschluss. Mit Geld war er nicht zu bestechen. Mit Musik schon.

„Aber du nimmst eines aus der hinteren Reihe“, sagte er, „da fällt es nicht so auf.“

Nun sang Fritz Teumer, der Ostfriese, die Hymne der Bayern, und dem träumerisch veranlagten Alois rollten die Tränen über die Wangen.

„Da sieht man das ganze Gebirg’ vor sich stehen“, stöhnte er und winkte den Sänger nach hinten. Der griff fröhlich zu und hielt das Zigarrenkistchen Pepe in der Hand, das den Beginn unserer Geschichte bildete, weil es im Morgenrothschen Hause steht bis auf den heutigen Tag.

Alois, den wir noch weinend vor uns sehen, hat das Gebirg’ nicht mehr erblickt. Fritz dagegen, der glücklicherweise überlebte, kam nun mit dem Kistchen nach oben und versteckte es unter einem losen Brett in seiner Kajüte.

„Dafür bekommst du deine zwei Stunden“, sagte er zu dem Schiffsjungen Martin, der sich nun in einem Zwiespalt zwischen Vorfreude und Furcht befand, denn er hatte noch keinerlei Erfahrungen im Rätselreich sinnlicher Liebe. Also ließ er sich von dem kundigen Fritz allerlei Erklärungen geben, wobei der Leichtmatrose merkwürdigerweise ein wenig kurzatmig wurde.

In jene etwas schwüle Unterrichtsstunde krachte die erste Kugel aus der Kanone eines portugiesischen Piratenschiffes. Sie riss den Leichmatrosen Bernhard Polt vom Mast und trennte seinen Kopf vom Rumpf, wobei nur letzterer auf die Planken stürzte. Als man an die eigenen Geschütze eilte, war es im Grunde schon zu spät. Der zweite Treffer führte innerhalb weniger Minuten zu einer ordentlichen Schlagseite. Backbord ließ der feige Kapitän gemeinsam mit dem betrunkenen Steuermann ein Boot zu Wasser. Während die Besatzung in Panik durcheinander rannte, sagte der schlaue Fritz zu seinem jungen Freund Martin: „Es ist Zeit, zu gehen.“

Er holte seinen Schiffssack und verstaute das Kistchen Pepe fachgerecht darin. Dann ließen sich Fritz und Martin an Seilen herab ins Boot. Der Kapitän war zu dick, sie abzuwehren, der Steuermann zu besoffen. Fritz und Martin kämpften sich ans Ruder. Bald jagten sie durch Pulverdampf und aufkommenden Abendnebel aus Sichtweite der Piraten und nahmen Kurs auf ein Eiland, von dem sie nur hoffen konnten, dass es nicht das Zuhause der Seeräuber war. Der betrunkene Steuermann war inzwischen rittlings über Bord gegangen und sofort gesunken.

Pepe, das Zigarrenkistchen, spürte die Gefahr der Stunde, denn bei Nässe stirbt jede gute Zigarre einen grausamen Tod. Mehrere hundert Kameraden, deren Umladen in das Piratenschiff nicht mehr gelungen war, erlitten gerade dieses entsetzliche Schicksal. Aber Pepe wurde durch die erotischen Sehnsüchte eines hübschen, aber noch unerweckten Schiffsjungen gerettet.

Als sich das Gemisch aus Nebel und Pulverdampf lichtete, sehen sie die Insel, ein tellerflaches Ding ohne Vegetation.

„Grundgütiger!“, rief Fritz, „Nicht mal Wasser wird man dort finden.“

Nun war der Kapitän zwar feige und ohne jedes Pflichtgefühl, hatte aber eine ganze Seekarte im Kopf, was sich jetzt als höchst nützlich erwies. Mit etwas Glück navigierte er die kleine Besatzung tatsächlich in einen sicheren Hafen. Hier erzählte er einem Kollegen die furchtbar erlogene Geschichte seines heldenhaften Kampfes gegen das elende Seeräuberpack. Fritz Teumer spuckte dreimal aus, beschloss aber ansonsten, sich nicht weiter darum zu kümmern und heuerte zwölf Tage später gemeinsam mit dem Schiffsjungen Martin bei einem englischen Frachter an, der seine Ladung im Hamburger Hafen löschte.

Dort kamen die beiden Freunde am 11. Mai 1921 glücklich an. Im Gepäck hatten sie die Heuer eines Leichtmatrosen und Pepe, das Zigarrenkistchen. Der Schiffsjunge Martin sah den Hamburger Hafen zum ersten Mal. Er zählte die Zwölfmaster und die gewaltigen Dampfschiffe. Er sah den Männern bei ihrer schweren Arbeit zu und entdeckte die ersten leichten Damen, hochbeinig und mit bemalten Augenwimpern.

„Davon lass die Finger und was du sonst noch so hast!“, knurrte Fritz.

Dann warf er sich den Seesack über die Schulter und lief davon. Martin, der Schiffsjunge, hätte sich gern noch ein bisschen umgesehen. Die Bierkutscher standen in langer Reihe und warteten.

Riesige Werbeschilder prangten von den Wänden: „Schneeweiß – der Gardinenkönig: Sicher, sauber, schnell“, hieß es da. Oder, in dicken Buchstaben: „Der Motor machts – Rothstein und Söhne: Mit uns kommen Sie um die Welt!“

Fritz saß etwas abseits und wartete. Er behielt seinen jungen Freund immer im Auge. Und da, tatsächlich, eine der knapp bekleideten Damen ging direkt auf Martin zu: „Na, Kleiner, gerade angekommen?“

„Ja, eben in diesem Moment“, erwiderte Martin, der sie gar nicht wahrnahm, weil er den Hafen in den Augen hatte.

„Bist du zum ersten Mal in Hamburg?“

„Ja“, sagte er, „hier ist die ganze Welt beisammen, nicht wahr?“

„Sicher“, sagte sie, „und alles Schöne auch. Du bist noch so jung. Für dich mache ich einen Sonderpreis.“

Jetzt erst blickte Martin sie an, eine korpulente Dame, die seine Mutter hätte sein können.

„Tut mir leid“, stotterte er verlegen, „mein Freund sagte ...“ Aber da war Fritz auch schon zwischen ihnen.

„Komm, Junge, wir sind besseres gewohnt“, sagte er.

„Elender Sauhund“, fluchte die Frau und schickte noch eine erstaunlich reichhaltige Kanonade an Schimpf- und Schandeworten hinter ihnen her: „Schiffsratten, elende! Pestbeulengesichter! Eunuchenpack, versifftes! Schweinebande! Scheißkerle ...!“ Martin hörte die Tiraden noch, als sie schon um die Ecke gebogen waren.

„Jetzt geht es ihr wieder besser“, sagte Fritz trocken.

Es wurde dunkel, und die Geschäfte zeigten ihre beleuchteten Auslagen: Der Juwelierladen mit seinen funkelnden Kostbarkeiten, das Haus des Hutmachers Paroli, in dem gerade umdekoriert wurde. Das Pralinengeschäft Mayer, aus dem es so süß duftete, und schließlich das amerikanische Kaufhaus, in dem es vom Hausschuh bis zum Pelzmantel nicht weniger als alles gab.

Jetzt wurde es lauter. Straßenbahnen kreischten und die Marktschreier am unteren Ende konnte man auch schon hören:

„Bananen bester Qualität, frisch aus Übersee! Einen Groschen billiger als gestern. Brezeln, frische Salzbrezeln!“

„Wiedergeburt“, schrie eine heisere Männerstimme, „das Haarwuchsmittel mit Erfolgsgarantie!“

„Hier gibt es reinweg alles“, sagte Fritz zu seinem staunenden Freund, der nur so dahintaumelte vor Schaulust. Die Straßenlaternen flammten auf, große, milchgesichtige Ballons, die über den Menschen hingen. Ein Kriegsversehrter hockte am Brunnen und verkaufte Schwefelhölzer mit seiner verbliebenen Hand.