6,99 €

Mehr erfahren.

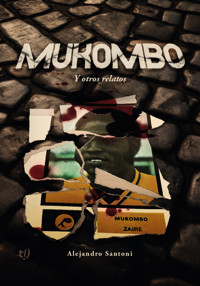

- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

El tiempo, materia inasible para los mortales nos deja que lo manejemos cuando de literatura se trata. Algunos lo chocan feo, pero otros, como Alejandro Santoni, lo guían con la solvencia de un chofer de alta montaña. Mukombo y otros relatos es el ejemplo. El tríptico conformado por "Se levanta la niña", "Aros de mimbre" y "El tarúpido" son todos y cada uno de ellos variaciones sobre el mismo tema: Un tiempo de infancia y adolescencia que se puebla de amores y desengaños, pero que también provoca ausencias, en este caso ni más ni menos que la del padre. No hay clichés ni trucos de mago decadente en estos relatos. Los universos que describe nos tientan a pensar que nos hablan de un mundo que ya no existe, pero la realidad nos dice que no solo perduran, sino que son necesarios para aliviar la carga que nos propina la negrura de estos tiempos. "Mukombo", relato que le da nombre al libro, es un ejemplo magistral de la educación sentimental de los setenta. A través de esa "fichu" que no se consigue, viajamos desde la vereda o el patio de la escuela hasta la casa destruida de un militante durante la dictadura militar. Bienvenidos estos cuentos que no le temen a la nostalgia y al recuerdo. Palabras con mala prensa que Santoni transforma en buena literatura. Marcelo Marino Lic. en Ciencias de la Comunicación

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 141

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Producción editorial: Tinta Libre Ediciones

Córdoba, Argentina

Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo

Diseño de tapa: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

Santoni, Alejandro

Mukombo y otros relatos / Alejandro Santoni. - 1a ed - Córdoba : Tinta Libre, 2024.

134 p. ; 21 x 15 cm.

ISBN 978-987-824-881-3

1. Antología. 2. Antología de Cuentos. 3. Cuentos. I. Título.

CDD A863

Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor.

Está también totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución por internet o por cualquier otra red.

La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidadde/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Impreso en Argentina - Printed in Argentina

© 2024. Santoni, Alejandro

© 2024. Tinta Libre Ediciones

A mi viejo, Jorge, por su humor y por su arte que me modelaron.

A mi vieja, la Beba, por su simpleza y su alegría guardada.

A las constelaciones que me alumbran en este camino.

A mi gran amigo, Marcelo Marino, copiloto de rutas creativas, por sus palabras generosas sobre este nuevo delirio literario.

Mukombo

Y otros relatos

Sentidos familiares

Tríptico

Se levanta la niña…

Las madrugadas solían ser terreno de pesadillas abominables.

La luz azul, cual micro rutero en medio de la negrura del asfalto, que servía como efecto disuasivo (según mi infantil raciocinio) de bestias y demiurgos conjurados todos, toditos, en ese, mi cuarto (nuestro, en realidad) del primer piso de la casa de Lanús, era un faro dulce y extraño.

El que realmente padecía esas vigilias era mi hermano (de allí el “nuestro” cuarto), quien, ya con unos decisivos años más grande, sabía que no había acechos en ciernes y que lo mío no era otra cosa que un liso y llano “cagazo” de segundo hijo con estratégicos años menos.

No tengo buenos registros de fechas porque, con el tiempo, todos los días de la vida se vuelven pantallazos fugaces, como si hubiesen acontecido casi todos a la vez. Pero sí queda en mi memoria, entre tantas melodías compartidas con el Viejo, una irresistible y pegadiza; la cual busqué infinidad de veces, ahora que existe esto de “la internet”, donde uno puede viajar al pasado más remoto con un simple ratón oscilante y no mucha pericia, y nunca pude hallar aquella versión que me cantaba él.

Es de ese tipo de canciones populares que se transmiten de generación en generación, de origen incierto —tal vez, de Centroamérica; quizás, de España—, que se llama “Se levanta la niña”, de estructura similar a “Estaba la rana…”. En el caso de “la niña”, se van sumando horas en las cuales se levanta, para luego ir también agregando la letra descendente... Canción absolutamente incordiosa una vez que uno llegó a una cuenta un tanto larga, pero con una delicia de melodía capaz de cautivar a cualquier niño.

Sin embargo, lo que yo recuerdo, luego de haber visto y oído decenas de versiones, todas muy similares, es que mi viejo le imponía una impronta particular en la cadencia del verso, cuando cerraba con “Se levanta la niña a las dos, a la una, a la media, a la nada”, que me ha quedado siempre grabada en la cabeza y en el corazón. Y ninguna puede superar aquella que él me cantaba.

No tengo dudas de que allí nace mi pasión; mi vida por la música, el canto, la escritura, el histrionismo. En especial, en esa sutil variación de melodía. De una hermosa versión cantada con el cansancio de un tipo que, pese a la hora inapropiada, debía levantarse (no como esa niña) muy temprano para ir a su trabajo, pero con tanto afecto y empatía por el receptor (o sea yo), como si fuera un chiquilín más.

Aros de mimbre

La Vieja también es del tiempo de ñaupa.

Pensar que he repetido, por apropiación familiar, esa palabra por años, desde chico, sin saber qué idioma o lengua de origen tenía. Es más, la asociaba a alguna de sus invenciones de lenguaje, como por ejemplo su tradicional “tarúpido”, esa mezcla bastante hiriente, aunque innecesaria, de tarado y estúpido. Pero vengo a enterarme, con gratísima sorpresa —ahora lo digo sin vergüenza—, de que ñaupa no es ningún invento de mi mamá, de que existe y en realidad se escribe ñawpa, y es una palabra de origen quechua. Tal vez, la habrá escuchado, o leído del libro Shunko, que rondaba por nuestra casa en esas épocas de infancia.

Ella también se las ingeniaba para entonar canciones con el mejor de los empeños. Eran los tiempos en que estaba feliz y canturreaba alguna melodía italiana siempre por las mañanas, o por las tardes antes de que el Viejo volviera del laburo (con sus paquetes de “figus” en los bolsillos, que eran una enorme galera de mago).

Y, en este caso, no voy a referirme a una tonada popular; en este ramalazo de reminiscencias, ella aporta lo suyo para este montaje inesperado, este fresco familiar. Casi como una viñeta victoriana, el recuerdo más entrañable es el de un juego que perduró por muchos veranos marplatenses y otros paseos con lugar abierto: los aros de mimbre.

Yo me la represento, en su imaginario de aquellas jornadas estivales, vestida con una falda de hilo muy amplia, una capelina al tono, mientras un viento ensortijado le impedía total concentración en la estrategia del juego, intentando recibir y contener un aro de mimbre de unos treinta centímetros de diámetro, con un par de varillas del mismo material, para luego arrojarlo hacia el contendiente para que lo recogiera.

Nunca supe si la consigna del divertimento era enviar el aro de tal manera que la otra persona no pudiera atraparlo, lo cual lo volvería un poco más argentino, picaresco y hasta competitivo; o que el aro fuera y viniera con desgano y previsibilidad a ser contenido por el par de palitos, lo que le conferiría su singularidad de juego si era aburrido y victoriano.

El tarúpido

Cuando el Viejo ya no estaba, se terminaron, por unos buenos años, las canciones italianas; los recuerdos, que eran gratos y recurrentes, pasaron a ser las únicas señales de vida ahogadas de manera prematura. Se notaba la tristeza, se escuchaban los silencios a pesar de que la radio sonaba desde temprano en la casa.

Y empezaron a construirse nuevos sucesos, nuevos recuerdos, porque la vida seguía.

La niña y los aros de mimbre, y tantos momentos, se guardaron en la memoria y se cerraron como una puerta, con una llave odiosa.

Pero esta no es una historia de tristezas, sino una pintura de la infancia que me ha templado. Y ya mencioné el pequeño glosario maternal, que incluía ese calificativo acoplado con dos a la vez. Y está claro que, al ser una familia criada en barrios en donde se cantaban canzonetas italianas, tangos, boleros y folklore, el lunfardo se entremezclaba como un dialecto más.

De hecho, insisto en que el ñaupa de mi vieja era para mí, hasta hace minutos, una expresión lunfarda, tanto como otario, descangayada, soplamocos y el inefable y contundente tarúpido, que salían disparadas hacia nosotros, en primer orden, cuando hacíamos alguna macana, como aquella tan original pero poco ingeniosa de unir y sostener con escarbadientes las flores con los tallos destrozados por los pelotazos en el patio de la casa.

Era tan patético ver, al otro día nomás, como las flores lastimadas colgaban mustias de los tallos y, más aún, vislumbrar los soplamocos que en breve empezaría a prodigar la Vieja cuando fuese a regar sus plantas.

A los gritos, iniciaba su persecución haciendo flamear su chancleta por el aire en cada tramo de la casa, pronunciando su querida palabra.

Alicia y Marylin

Todos tenemos hogar…

Charly García

Y cuando la vimos morir, la vida nos vino a decir: “Esto no es un juego, estamos todos atrapados”.

Charly García

Marylin repasa su escalón-mesa con un trapo que a la vez le sirve de mantel. Moquea un poco por la humedad; la temperatura en la calle ya ha bajado demasiado. La gente pasa incesantemente a su lado y, como siempre, la ignoran o la consideran parte de la escenografía grotesca de la ciudad. Frente a ella hay un gran consultorio adonde asisten personas, personas como ella, para sanarse la salud mental. Ella las observa entrar y salir, nerviosas, tensas, llorosas, preocupadas, alteradas. Se encoge de hombros, suspira, como tantas veces en el día. Se alisa su pollera blanca, junta miguitas (qué absurdo) y las deposita en un pequeño tarro. En otro un poco más grande y menos cachado, toma un té recalentado mientras observa el humo del líquido que se le filtra por sus ojos, y se entremezclan humores dulces y salados.

Recuerda su infancia, sus anhelos de llegar a ser una gran artista. Su padre admiraba a Marylin, por eso ella fue y es la Marylin. Pero, echando una vista en derredor, comprende que su futuro no fue aquel que soñaba. Toma su té, vuelve a perderse en el horizonte y en el tiempo. Mordisquea un pan duro y sabroso, se detiene a observar a la gente que pasa sin verla, sin distinguirla. Ya no le importa porque ella está allí como sobreviviente, como una pasajera perdida que espera a ser rescatada por un milagro. Ella no quiere esa vida, no la quiso, pero no la pudo evitar.

Sin embargo, en un ramalazo de sueños y memoria, con una lágrima dulzona del azúcar del té, se siente orgullosa de estar allí, enfrentando su presente aciago. Cree, de alguna manera, que sobrellevar cada día en un espacio pequeño y hostil es como estar actuando una obra infinita, difícil, pero a la vez revitalizante. Sabe que deberá estar limpia, sabe que tendrá que estar fuerte para abrazar a su hijo, sabe que deberá conseguir un lánguido billete, para luego otro, y otro. Y así volver con sus trastos a su otro mundo, aquel que no la abrazó, aquel que la maltrató, para mirarlo con una sonrisa y orgullo indecibles, y apoyar su cabeza en alguna almohada raída y respirar la calma de su vida digna.

La gente busca ayuda permanentemente, pero a su vez parece despreciarla con ese recelo de una vida que no honran. Levanta su trapo, vuelve a alisarse la pollera blanca, guarda sus pertenencias —preciosas, cuidadas—, se incorpora con sus huesos castigados, mira al cielo y le sonríe. Hoy no ha sido un mal día, pese a que fue como casi todos los otros. Sabe que es hora de marcharse porque a la noche habrá una gran fiesta en la casa de Alicia. Y hacia allí se encamina.

Alicia va de acá para allá. Sus piernas no le dan tiempo para estar en todos los lados. Hace un par de horitas que se despertó, todavía con el sol guardado, y ya está empapada en sudor, pero con una plenitud inusitada. Capaz de mover a un barrio. Y finalmente lo mueve.

Ruidos de ollas y cacerolas, olores a desayunos de casas de antes, con voces familiares. Alguien llega a ayudarla; sus manos regordetas acarician personas, alimentos, ropas y todo aquello que viene hacia ellas. Se retoca un poco el cabello, mirándose en un espejito rojo medio rajado, para ver si está bella. No le importa lo que le devuelve el cristal, porque el agua empieza a hervir y porque comienzan a escucharse las primeras voces, como todas las mañanas, que son su música, su espejo entero, y le confirman su más absoluta belleza.

Abrazos, silencio, tristeza acallada por sonrisas que duran una taza de leche con pan y manteca. Descansa un rato, recostada sobre la pared de cal, y mira hacia el horizonte de lo que falta, lo que nunca se termina, lo que nunca se calma. Eleva la vista dando un suspiro, y ya piensa el menú del mediodía. Mientras, recorre las mesas recargando esos manjares, porque hoy se puede, recargando ella sus ánimos golpeados con la energía de caritas que la quieren como decenas de hijos que nunca la abandonan.

No tiene tiempo a detenerse a pensar en todo lo que falta, en todo lo que ha perdido, como aquella gente que vive pensando en todo lo que falta cuando nunca se han detenido ni pensado en serio. Se angustia porque se va vaciando la alacena, pero será un nuevo desafío para los días venideros, porque los días vienen, vienen siempre, y la necesidad no se va nunca.

El guiso de hoy está asegurado, y allí la ve llegar a la Marylin.

Se dan un fuerte abrazo, bastan sus miradas para encenderse con ellas. Se van juntas hacia el interior, abrazadas; contándose su hermoso trajín de hoy, su vida digna, sus sueños descendidos en el barrio que con ellas se vuelve mundo y se vuelve cariño.

En algún momento de sus noches, se duermen, cansadas e iluminadas por una luz que pocos conocen.

Imán

Los gallos como despertador infalible.

El Santo, el Chucho y el Terco salen a replicar, en su otro idioma, el alboroto matinal que hace imposible no escuchar semejante cantinela, tamaña orquesta bichera.

María, la madre, como si no fuera suficiente lo que llega desde los corrales, prolonga, con un cantito repetido, la ceremonia de levantar al resto, menos a uno: a don Gálvez, que no necesita de recursos para salir bien al alba, cuando el frío todavía cristaliza rocíos y charcos.

Y allá viene, justamente del lugar del revuelo, cargando dos tarros pesados con la leche recién ordeñada. Todo va pasando en una secuencia morosa, en un inquebrantable silencio que contrasta con el bochinche de aves y perros; es casi como una procesión religiosa.

Al ingresar al rancho, ella lo recibe con una leve sonrisa y con un muy sutil meneo de cabeza, sabiendo que va a hacer la misma pregunta de siempre.

—¿No te quedás a desayunar con los gurises?

Él, torvamente, como es su costumbre, le responde también con las mismas palabras.

—Me espera el capataz.

Deja los tarros en el suelo, se ceba un mate que chupa con la mirada perdida, a pesar de estar observando hacia adentro, como si no pudiera reconocer que esas cuatro paredes son su casa, su pertenencia. Se calza el sombrero, toma sus trastos, dirige sus ojos por primera vez a María y sale.

Ella lo ve irse, como siempre, con esa mirada perdida; parece estar contemplando una pintura vieja, con el mismo paisaje. Arboleda rala, pastos crecidos, el camino gastado, los perros detrás de su figura, que se aleja una vez más.

Luego de un profundo y largo suspiro, recupera su aliento y casi como su vida, que se detiene siempre en ese instante de su partida. Con la mansedumbre cotidiana, sacude un poco su cabeza, como intentando restarle importancia a lo sucedido, y retoma su ritual de despertar a los hijos.

Los perros acallados afuera dejan, en un silencio apacible, el interior del rancho. Solo el crujir de los catres que liberan los cuerpos de Amalia y Enrique rompe la monotonía sonora y visual.

Amalia, entre bostezos y estiramientos ampulosos que hacen sonreír a María, saluda a su madre acercándose por detrás para darle un beso que le dibuja la primera sonrisa aliviadora de la jornada.

Enrique se queda sentado en el catre, rascándose la barbilla, mirando de un lado a otro, como si el lugar no fuera conocido, como si lo estuviera descubriendo en el mismo momento. Luego de fijar la vista en el piso por un instante, se incorpora y, arrastrando sus alpargatas, se dirige hacia fuera del rancho a lavarse un poco la cara.

Es una mañana desapacible, algo ventosa y fresca. Después de remojarse el cabello, con la misma secuencia de desgano, Enrique retorna al rancho, mira a su madre y a Amalia, esboza una dificultosa sonrisa y se sienta a la mesa.

Amalia pregunta por su padre, como si tal vez esperase una respuesta diferente de su madre. Esta, encogiéndose de hombros, ya con el jarro en su mano, dispuesta a servir los tazones de leche, le sonríe con resignación. Amalia no dice nada, asiente, mira a María con melancólica simpatía, se toma las manos e intenta, con una mejor sonrisa, darle paz y disfrute al desayuno. La madre acerca el pan casero, caliente, un pan de manteca, un dulce que anticipa deleite. Los tres, callados en una simple ceremonia, comen y beben mientras el día va levantando sus colores y su temperatura.

Una vez terminado el desayuno, Enrique se apresta a irse sin haber emitido palabra alguna. Amalia recoge la vajilla, reliquia de abuelas, dispersada sobre la mesa, ayudando a su madre. María casi no tiene tiempo de preguntar, ni siquiera de reaccionar ante la partida de su hijo. Le pega un grito desde la puerta, preguntándole a dónde va y si volverá para el almuerzo. Enrique, hoscamente, le menciona que irá al pueblo por unos asuntos y que piensa estar de regreso para el mediodía.

Esto le da cierta tranquilidad a María que, con un gran montículo de prendas, se dirige hacia el piletón para lavarlas y apurarse a tenderlas porque el día sería soleado y la ropa se secaría en poco tiempo. Desde afuera le pregunta a Amalia si tenía alguna cosa para hacer durante el día. Ella, concentrada en su tarea de lavar tazones y cubiertos, le dice que tal vez, a la tarde, la pase a buscar Virginia y que tal vez vayan al pueblo.

—Te vendría bien distraerte un rato, Amalia. ¿Por qué no le pedís a Virginia que te acompañe a ver a doña Rosenda, que creo que andaba necesitando unas hilanderas?

—Voy a ver, mamá. Pensábamos ir al río, a pasar un poco la tarde. Va a estar agradable, con calorcito. Además, esa doña Rosenda no me cae bien.