Die vielen Steinhocker rund um die sprudelnde Brunnenanlage auf dem Karlsplatz/StachusK6 gehören an warmen Tagen zu den begehrtesten kostenlosen Sitzplätzen des beliebten Treffpunkts. Vor dem Start zum Stadtbummel sollte man für Momente den vielsprachigen Trubel der halbrunden Platzanlage mit dem Doppelnamen genießen. Es war der ungeliebte Kurfürst Karl Theodor, der Ende des 18. Jahrhunderts den Abriss der äußeren Stadtbefestigung befahl und diesem Platz seinen Namen gab. Die zweite, gängige Bezeichnung »Stachus«, die die Münchner bevorzugen, geht auf den Gastwirt Eustachius Föderl zurück, der hier im 18. Jahrhundert ein Ausflugslokal betrieb.

Der Karlsplatz wird im Münchner Volksmund vorwiegend Stachus genannt

Durch das schmale Karlstor – es war Teil jenes zweiten Befestigungsrings, den Ludwig der Bayer um die zu klein gewordene Stadt Heinrichs des Löwen ziehen ließ – betritt man die Neuhauser Straße, die nahtlos in die Kaufingerstraße übergeht. Häufig wird diese Einkaufsmeile zwischen Karlstor und Marienplatz mit einer Mischung aus blankem Kommerz und ihrer vereinzelt nach dem Krieg rekonstruierten historischen Bausubstanz neben größtenteils einfallsloser 50er-Jahre-Architektur auch als »Münchens gute Stube« bezeichnet.

Gleich hinter dem Karlstor: das »Brunnenbuberl«

Der Volksmund nennt ihn Brunnenbuberl, den kleinen Brunnen gleich hinter dem Karlstor. Für seinen »Satyr und Knabe«, so der Originaltitel, erhielt sein Schöpfer Mathias Gasteiger zwar damals in Paris auf der Weltausstellung die Goldmedaille, bekam aber zu Hause mit seinem Werk jede Menge Ärger. Die prüden Münchner waren schockiert ob der schamlosen Blöße des Knaben und verordneten ihm das übliche Feigenblatt. Doch der Bildhauer konnte sich erfolgreich diesem Wunsch widersetzen.

Das Münchner Traditionskaufhaus Oberpollinger wurde einer tief greifenden Verjüngungskur unterzogen und hält den Vergleich mit Edeladressen in anderen europäischen Großstädten problemlos aus. In den lichten, großzügig gestalteten Etagen kann Einkaufen durchaus zu einem kostspieligen Genuss werden. Außergewöhnlich ist der Fassadenschmuck: Zwei der drei Giebel werden von alten Handelsschiffen (Koggen) bekrönt, auf dem dritten eilt der schlanke Gott Merkur seinem Ziel entgegen. Zu empfehlen ist in der warmen Jahreszeit der Besuch der großzügigen Dachterrasse auf dem Anbau an der Rückfront.

Von hier oben geht der Blick hinüber zum mächtigen JustizpalastK6 (gegenüber vom Stachus). Der schlossähnliche Komplex wurde nach Plänen von Friedrich von Thiersch zwischen 1891 und 1898 erbaut. Er gilt als einer der großartigsten Repräsentationsbauten der Gründerzeit. Es lohnt sich, wenigstens einen Blick in das pompöse Vestibül mit seinen hochherrschaftlichen Treppenaufgängen zu werfen.

Zu den erstaunlichsten Bauwerken der eher gesichtslosen Einkaufsmeile Neuhauser-/Kaufingerstraße mit ihren landesweit bekannten Läden preiswerter Mode zählt der BürgersaalK7. Hinter der zweigeschossigen, barocken, in Rosa gehaltenen Fassade verbergen sich zwei sehr unterschiedliche sakrale Räume. Ebenerdig betritt man die niedrige Unterkirche mit dem Grab des 1987 selig gesprochenen Jesuitenpaters Rupert Mayer. Schon am 9. Juni 1931 erteilten die Nationalsozialisten dem wortgewaltigen und überaus beliebten Geistlichen Redeverbot. Da er sich auch in der Folgezeit hartnäckig weigerte, das Beichtgeheimnis preiszugeben, brachte man den Kleriker 1939 ins Konzentrationslager Oranienburg. Als Todkranker entlassen, starb er kurz darauf 1945 im oberbayerischen Kloster Ettal. Abrupter Szenenwechsel: Eine Etage höher empfängt den Besucher in der Oberkirche die traumhafte, jubelnde, lichte Welt des Barock, eher Ball- denn Betsaal.

Als »Triumphkirche der Gegenreformation« pries Herzog Wilhelm V., genannt der Fromme, die im Juli 1597 feierlich geweihte St. Michael K7. In der ersten Renaissancekirche nördlich der Alpen mit ihren sich anschließenden Kolleggebäuden (heute Alte Akademie) zogen die für ihren analytischen Intellekt bekannten Jesuiten ein. Es liegt also auf der Hand, dass dieser dem Erzengel Michael geweihte Sakralbau bis heute als machtvolle Antwort auf die Bedrohung durch die Reformation interpretiert wird. Als sichtbares Zeichen seines ungebrochenen Selbstverständnisses ließ sich der Erbauer mit weiteren Repräsentanten des Hauses Wittelsbach an der dreistöckigen, imposanten Giebelfassade oberhalb des Erzengels Michael darstellen. Als technische Glanzleistung jener Zeit muss das über 20 Meter weit gespannte Tonnengewölbe des Kirchenraums gesehen werden.

Und wenige Meter weiter schon wieder eine Kirche! Nur ganz anders: In die drei Geschosse der ehemaligen Augustinerkirche St. Johann ist 1966 das Deutsche Jagd- und FischereimuseumL7 eingezogen. Auch wenn man sich nicht unbedingt für derartige Exponate begeistern kann, besitzt ihre Präsentation an diesem Ort einen ganz besonderen Reiz. Wo sonst lassen sich jede Menge kapitaler Jagdtrophäen unter einem mit dezentem Stuck verzierten Kirchengewölbe betrachten?

Am Übergang von der Neuhauser zur Neuhauser-/Kaufingerstraße lässt sich anhand der leichten Krümmung der nach links abzweigenden Augustinerstraße der Verlauf der ersten Stadtmauer Heinrichs des Löwen erkennen.

Einen kurzen Stopp sollte man beim Herrenbekleidungsgeschäft »Hirmer« (Kaufingerstr. 28) einlegen. Zwischen den Schaufenstern weist eine Bronzetafel den aufmerksamen Spaziergänger darauf hin, dass im Straßenpflaster der Grundriss des dort abgebildeten »Schönen Turms« zu sehen ist. 1157 im Zuge der ersten Stadtmauer errichtet, fiel das marode Bollwerk dann 1457 der Spitzhacke zum Opfer. Der dringend erforderliche Neubau war nachweislich weitaus prächtiger. Man bemalte ihn mit farbenfrohen Fresken, die ihm in der Folgezeit zu seinen Beinamen verhalfen. Im Rahmen einer weiteren Stadterweiterung musste auch dieses Schmuckstück 1807 abgerissen werden.

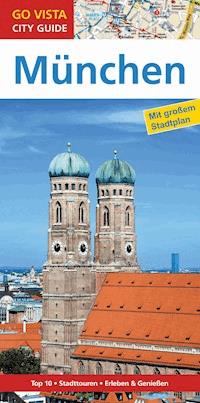

Blick von St. Peter auf Frauenkirche und Neues Rathaus am Marienplatz

Wer der Biegung der Augustinerstraße nur wenige Schritte folgt, steht unvermittelt vor der mächtigen Doppelturmfassade der A Frauenkirche L8 mit ihren patinagrünen Welschen Hauben. Angeblich soll der Teufel beim Bau des dreischiffigen Backsteinbaus seine Hand im Spiel gehabt haben. Die Legende weiß zu berichten, dass der Baumeister Jörg Ganghofer, an der zügigen Fertigstellung des Auftrags interessiert, mit Luzifer einen Deal einging, der Folgendes beinhaltete: Der Baumeister verpflichtet sich dem Herren der Unterwelt gegenüber, die Kirche ohne sichtbare Fensteröffnungen hochzuziehen. Getrieben von der festen Überzeugung, dass niemand in ein stockfinsteres Gotteshaus zum Beten käme, schuftete der Teufel wie ein Besessener, musste dann aber zu seinem Entsetzen feststellen, dass seine Rechnung nicht aufgegangen war.

Außer sich vor Wut raste er zu Ganghofer und forderte dessen Seele. Völlig gelassen begleitete dieser den Rasenden in den Vorraum des Doms, denn weiter kam der Herrscher der Unterwelt nicht, weil die Kirche schon geweiht war. Ganghofer bewies dem Teufel, dass vom Eingangsbereich aus kein einziges Fenster zu sehen war. Völlig entnervt stampfte der Teufel so kraftvoll auf, dass noch heute sein Fußabdruck im Vorraum zu sehen ist.

Erklärend muss hinzugefügt werden, dass die architektonische Situation heute nicht mehr dem geschilderten Täuschungsmanöver entspricht, da von dieser Stelle aus jetzt das Chorfenster zu sehen ist, das vor der Zerstörung des Doms im Zweiten Weltkrieg vom Hochaltar verdeckt wurde.

Die Monumentalität des eher karg möblierten Innenraums ist beeindruckend. Elf schlanke, achteckige Pfeilerpaare tragen das Sterngewölbe. Gerettet wurde das prunkvolle Grabmal – ein Kenotaph, das heißt ein leeres Scheingrab – für Kaiser Ludwig den Bayern, das ursprünglich an prominenter Stelle vor dem Hochaltar stand und jetzt in eine Ecke des südlichen Seitenschiffs verbannt wurde.

An einem der nicht so seltenen lichten Föhntage sollte man sich auf keinen Fall die Fahrt hinauf auf den Südturm des Doms entgehen lassen. Die Aussicht vom höchsten Bauwerk der Innenstadt auf die Alpenkette ist schlicht umwerfend.

Seit der Stadtgründung 1158 ist der MarienplatzL8 die urbane Mitte der Landeshauptstadt. Der Schrannenplatz, so seine Bezeichnung bis 1854, war Kreuzungspunkt wichtiger Handelsstraßen. Je nach den wechselnden Bedürfnissen der mittelalterlichen Stadt wurde er kurzfristig vom Markt- zum Richt- oder Turnierplatz, aber auch zu einem Open-Air-Tanzsaal bei einer Fürstenhochzeit umfunktioniert.

Heute wird der Platz von einem wirren Gemisch hässlicher Kaufhausfronten der Nachkriegszeit und den Rekonstruktionen historischer Gebäude wie dem Neuen und Alten Rathaus eingefasst. Welche Stadt hat schon zwei Rathäuser, die sich auch noch gegenüberstehen?

Mariensäule – Mittelpunkt des Marienplatzes

Mittelpunkt des Platzes ist die Mariensäule.1638 stiftete sie Kurfürst Maximilian I. zum Dank dafür, dass die Stadt während des Dreißigjährigen Kriegs nicht von den Schweden besetzt worden war. Auf dem elf Meter hohen Monolith aus Untersberger Marmor schwebt ganz in Gold jung und grazil auf der Mondsichel die »Patrona Bavariae«. Es handelt sich um eine Arbeit von Hubert Gerhard, der sie um 1590 angefertigt haben soll. Ihr zu Füßen kämpfen vier Putti gegen Hunger, Krieg, Pest und Ketzerei.

Noch als Kronprinz ließ Ludwig I. 24 alte Bürgerhäuser für den Bau des Neuen RathausesL8