Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Eisermann Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Nicht jedes Märchen sollte wahr werden … In der Innenstadt von New Rise City taucht aus dem Nichts ein mysteriöser Wald auf, der alles Leben vernichtet. Die Polizistin Vernita wagt sich am Einsatzort entgegen der Vorschrift in das unheimliche Dickicht, denn etwas darin scheint sie anzulocken. Plötzlich steht sie einem Mädchen mit rotem Umhang gegenüber, das sich als Rotkäppchen ausgibt. Bevor Vernita verstehen kann, was vor sich geht, wird sie angegriffen und erwacht erst drei Tage später wieder im Krankenhaus. New Rise City hat sich in der Zwischenzeit in einen leibhaftigen Albtraum verwandelt. Menschen sterben auf grausame und brutale Weise, unerklärliche Vorkommnisse häufen sich, die alle in Verbindung mit Märchenfiguren stehen. In diesem Chaos trifft sie auf Ruiz, einen Wächter aus der vergessenen Welt, und erfährt schließlich Unglaubliches – Dämonen existieren wirklich und Vernita ist die Einzige, die sie aufhalten kann.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 506

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Aus den Aufzeichnungen der Hüter

1 New Rise City, Städtische Bibliothek

2 Und lauf nicht vom Weg ab …

3 New Rise Central Hospital

4 Gewichtige Fußstapfen

5 Städtische Bibliothek

6 Und fürchte die Versuchung …

7 Unter den drei großen Eichbäumen

8 Leben und Sterben

9 Und der Jäger zog dem Wolf den Pelz ab

10 Imperior

11 Sei getrost, liebes Schwesterchen, und schlaf nur ruhig ein

12 Die Last der Welt

13 Dann wollen wir den Weg schon finden …

14 New Rise Central Hospital

15 Auf der Fährte des Bösen

16 Die wilden Tiere würden bald kommen und sie zerreißen

17 Der Fluch der Moderne

18 Eine zähe Angelegenheit

19 Es war einmal, mitten im Winter …

20 Über den Bergen …

21 Spieglein, Spieglein an der Wand

22 Und lasse keinen Menschen herein, wenn wir nicht bei dir sind

23 Nun aber will ich etwas aussinnen, das dich zugrunde richten soll

24 Da stieß das böse Weib einen Fluch aus

25 Süßes oder Saures?

26 Liber Malorum

27 Die Ruhe vor dem Sturm

28 Anguis-Tower

29 Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter

30 Was sich ändert, ändert sich für immer

31 Der Preis der Freiheit wiegt schwer

Danksagung

Stopp, geh noch nicht!

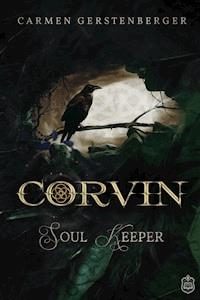

Mundus Perditus E-Book-Ausgabe 08/2018 Copyright ©2018 by Eisermann Verlag, Bremen Umschlaggestaltung: Juliane Schneeweiss Illustrationen: Ly Fabian Satz: André Piotrowski Lektorat: Sarah Kneiber Korrektur: André Piotrowski http://www.Eisermann-Verlag.de ISBN: 978-3-96173-009-4

Aus den Aufzeichnungen der Hüter

Das Universum ist ewig und vollkommen. Es hat keinen Anfang und kein Ende.

Einst erschuf es das Leben, das trotz jeglicher Widerstände seinen Weg fand. Und die Menschheit erblühte, wuchs und gedieh, unwissend, welche Kreaturen neben ihnen existierten. Denn wo es Gutes gab, benötigte es das Böse als Ausgleich für alles Sein.

Einzig durch einen dünnen magischen Schleier von unserer Welt getrennt, gab es einen Ort für jene, deren seelenlose Grausamkeit keine Grenzen kannte – die vergessene Welt. Dämonen und ihresgleichen warteten dort seit Urgedenken auf ihren Tag der Befreiung.

Die Magie des Kosmos kreierte jedoch die Hüter, Menschen mit magischen Fähigkeiten, deren einzige Aufgabe der Schutz und Erhalt der Menschheit war. Stets gelang es vereinzelten Schatten, in unsere Welt vorzudringen, und Legenden und Märchen über die Wesen der immerwährenden Nacht entstanden. Für die Menschen waren sie lediglich ein Bestandteil ihrer Albträume, doch sie waren real.

Vor langer Zeit gelang es ihnen, den Schleier zu durchbrechen. Die Bestien wüteten auf der Erde, brachten Tod und Verderben über die Menschen herein und löschten sie beinahe aus. Das Antlitz des Bösen hatte viele Gesichter, in die Geschichte dieser Welt ging es jedoch ein als Schwarzer Tod. Unter dem Mantel der ersten Pestwelle nahmen sich die Dämonen jede arme Seele, die ihren Weg kreuzte. Sie wollten, was ihnen ihrer Meinung nach zustand – die Herrschaft über die Erde.

Schließlich gelang es der Hüterin mithilfe der magischen Kräfte ihrer Ahnen, das Grauen zu besiegen. Sie rettete den Fortbestand unserer Existenz und schloss den Zutritt zu unserer Welt.

Die Kreaturen mussten jedoch ebenfalls fortleben, um das Gleichgewicht des Universums zu erhalten. Also erzeugten die Hüter ein magisches Buch und bannten die überlebenden Wesen darin, dazu verdammt, nie wieder Wirklichkeit werden zu dürfen. Getarnt als Märchenbuch, gekennzeichnet für jene, die verstanden, wurden die Dämonen im Liber Malorum zu gedruckten Geschichten in einer längst vergessenen Sprache, die sich beständig veränderte und dem Lauf der Zeit anpasste.

Heute, Jahrhunderte später, sind sie nichts weiter als ein Relikt aus einer vergangenen Ära. Für alle Ewigkeit begraben zwischen alten Zeilen in einem Geschichtenbuch. Geformt zu Märchen aus unserer Zeit, die nicht mehr gelesen werden. Vergilbtes Papier, das dem Verfall überlassen wurde.

Die Reihen der Hüter indessen lichteten sich, bis es letztlich nur noch eine Blutlinie gab. Sie wurde von Generation zu Generation weitervererbt, ohne dass die Erben davon wussten, denn man brauchte sie nicht mehr. Die Magie war erstarrt, ruhte in Zeiten des Friedens und schien ebenso vergessen wie das Liber Malorum.

Bis zu jenem Tag, an dem das Böse erneut auf die Welt losgelassen wurde.

1New Rise City, Städtische Bibliothek

»Ich weiß wirklich nicht, warum wir das machen müssen, die uralten Dinger liest doch sowieso keiner mehr.« Missmutig sah der Angestellte auf das Buch vor sich hinab.

»Sie arbeiten in einer Bibliothek. Wenn Sie keine Liebe für das geschriebene Wort aufbringen können, dann sind Sie hier fehl am Platz«, erwiderte sein Vorgesetzter sichtlich verärgert.

»Es tut mir leid, so war das nicht gemeint. Es ist nur … warum sollen wir unsere Zeit damit vergeuden, Bücher einzuscannen, die seit Jahrhunderten schon keiner mehr gelesen hat? Sie lagen all die Jahrzehnte vergessen in Kisten im Keller, niemand hat nach ihnen gefragt. Die meisten sind in Latein oder Altgriechisch verfasst, das versteht doch heutzutage ohnehin keiner mehr.«

»Wir tun das, um den Menschen das vergessene Wissen wieder näherzubringen. Diese Bücher sind die einzigen Exemplare, die existieren. Völlig gleich, in welcher Sprache sie verfasst wurden – indem wir sie einscannen, erhalten wir ihren Inhalt für die Nachwelt. In der heutigen modernen Welt wird digitales Lesen zu meinem Leidwesen bevorzugt und wir können uns dem nicht länger verschließen. Daher machen wir all die Schätze aus längst vergangenen Tagen für jedermann zugänglich. Ich hoffe, ich muss mich nicht noch einmal erklären, denn ansonsten werde ich mir für diese Arbeit jemand anderen suchen.«

»Natürlich, bitte verzeihen Sie.«

Der Angestellte zog das Buch näher heran, doch bevor er es öffnen konnte, legte sich die Hand seines Chefs darauf, der sich mit ernstem Gesicht zu ihm beugte. »Gehen Sie sehr sorgsam damit um. Ich möchte, dass Sie innerhalb von drei Tagen immer nur ein Kapitel einscannen, damit der Schaden an dem alten Papier so gering wie möglich gehalten wird. Ein Kapitel, verstanden?«

»Natürlich.«

Der Vorgesetzte erhob sich wieder und blickte sich in dem mit alten Truhen und Kisten vollgestopften Raum um. »Wie ich sehe, werden Sie ohnehin genug zu tun haben in nächster Zeit. Ich lasse Sie nun wieder allein und schaue später noch einmal nach dem Rechten.«

Schulterzuckend fuhr der Angestellte mit seiner Arbeit fort. »Bitte schön, dann halten wir diesen alten Käse eben für die Nachwelt fest, als ob die im Zeitalter von Game of Thrones und Fifty Shades Interesse an lateinischem Wirrwarr hätten. Mir egal, Hauptsache, die Kohle stimmt.« Als die Finger seiner rechten Hand den alten Ledereinband des nächsten Buches berührten, kribbelten die empfindlichen Kuppen kurz auf, doch ehe er darüber nachdenken konnte, war es auch schon vorbei. »Na gut, dann wollen wir dich mal in dein digitales Gefängnis verfrachten, du Liber Malorum, was auch immer in dir stehen mag. Gib mir dein erstes Kapitel, dann darfst du wieder schlafen.« Vergnügt pfeifend, konzentrierte er sich auf seinen Computerbildschirm, während der Scanner die ersten Worte einsog.

2Und lauf nicht vom Weg ab …

Ein wenig zu hastig eilte Vernita an den wartenden Menschen neben der Kaffeeausgabeschlange des Bistros vorbei und drängte sich zwischen ihnen zu dem Tisch hindurch, an dem ihre Freundinnen saßen. »Sorry, Mädels, ich bin zu spät, Big D bestand darauf, unbedingt kurz vor der Mittagspause den Einsatzplan für morgen erneut durchzugehen.« Keuchend schälte sie sich aus ihrem Mantel und ließ sich auf den einzigen noch freien Stuhl plumpsen.

»Wenn er je mitbekommt, dass du ihn großen Teufel nennst, frisst er dich bei lebendigem Leib.« Jenna stopfte sich grinsend ein nicht gerade mundgerechtes Blatt Salat in den Mund.

»Bist du wieder gerannt? Du kriegst noch ’nen Herzinfarkt von so viel Sport.« Lächelnd nippte Eyris an ihrem Proteinshake, woraufhin Vernita angewidert den Mund verzog.

»Machst du wieder mal eine Diät?«

»Ich möchte nicht darüber reden.«

»Du solltest dir wirklich einen neuen Job suchen«, warf Jenna kauend ein. »Der Polizeidienst ist viel zu gefährlich für so ein Fliegengewicht wie dich.«

»Willst du dir nicht etwas zu essen bestellen? Etwas Fettiges, mit viel Kalorien?« Eyris sah sie hoffnungsvoll an.

Kopfschüttelnd winkte Vernita den Kellner herbei, um einen doppelten Cappuccino zu ordern.

»Schatz, Koffein ist nicht unbedingt das, was du momentan brauchst«, sagte Eyris mahnend. »Oder schläfst du wieder besser?«

»Nein, es ist eher schlimmer geworden«, erwiderte Vernita leise. Bereits als Kind hatte sie mit schweren Migräneanfällen kämpfen müssen, die ihr im Lauf ihrer fünfundzwanzig Jahre zu ihrem Leidwesen erhalten geblieben waren. Seit etwa zwei Wochen kamen die Attacken jedoch häufiger, was ungewöhnlich war. Die Schmerztabletten, die stets ihre einzige Rettung waren, halfen zudem kaum noch. Neu waren auch die Albträume, die sie seit etwa demselben Zeitraum plagten, sodass sie nicht wusste, wann sie das letzte Mal richtig durchgeschlafen hatte. Vernita fühlte sich permanent erschöpft und ausgelaugt, als hätte sie schwere körperliche Arbeit verrichtet, doch sie schob es auf die zunehmenden Einsätze in den letzten Tagen. Es hieß ja bekanntlich, das Verbrechen schlafe nie, doch es schien auf Speed zu sein. Die Kriminalitätsrate war auf ein ungewöhnliches Niveau angestiegen.

»Die Träume?«, fragte Jenna sanft.

»Sie machen mich wahnsinnig. Ich habe Horrorfilme schon immer gehasst. Warum zur Hölle träume ich nur auf einmal von all diesen schaurigen Wesen?« Vernita atmete tief durch und ließ die Schultern sacken. Mancher Traum erschien ihr so realistisch, dass sie die Angst nach dem Erwachen nicht immer unter Kontrolle bekam. Seit einigen Tagen schlief sie nur noch mit Licht, nachdem sie von einem Monster, dass nur aus Zähnen und Klauen zu bestehen schien, in Stücke gerissen worden war. Diese Kleinigkeit erwähnte sie ihren Freundinnen gegenüber jedoch lieber nicht.

»Vielleicht ist das auch nur der Wink mit dem Zaunpfahl, dass du dir endlich einen Kerl suchen sollst, der dich auf andere Gedanken bringt, falls du weißt, was ich meine.« Grinsend zwinkerte Eyris ihr zu und Vernita verdrehte lächelnd die Augen.

»Ihr seid doch irre«, murmelte sie, während sie irritiert bemerkte, dass der Lärmpegel um sie herum in dem Bistro zunahm. Die Gäste steckten die Köpfe zusammen und sahen erschrocken auf ihre Handys. Immer wieder blickten sie sich ungläubig an und Vernita versuchte neugierig, etwas von den Wortfetzen mitzubekommen.

»Hallo? Hast du mir zugehört?«

Entschuldigend schaute sie Eyris an. »Da scheint etwas passiert zu sein«, sagte sie und nickte hinüber zu den inzwischen teilweise aufgestandenen Gästen, die nach und nach, das Telefon ans Ohr haltend, hektisch hinausrannten und ziemlich erschrocken aussahen. In dem kleinen Raum verstand man das eigene Wort kaum noch. »Verzeihung, wissen Sie, was los ist?«, fragte sie die Bedienung, die gerade ihre Bestellung brachte.

»Haben Sie es denn nicht mitbekommen? In der Innenstadt ist vor etwa fünfzehn Minuten ein Wald aufgetaucht.«

»Wie meinen Sie das, da ist ein Wald aufgetaucht?« Verstört strich sie sich ihre kupferroten langen Haare zurück und kniff ihre grünen Augen zusammen. Wollte er sie etwa auf den Arm nehmen?

»Haben Sie kein Handy?« Er wandte sich um und rief der Frau hinter der Theke zu: »Selma, wirf die Glotze an und such die Nachrichten!« Dann sah er wieder zu Vernita. »Ein Wald. Mitten in der Stadt. Einfach so. Ist das zu glauben?« Immer wieder murmelte er diese Worte vor sich hin, während er zu Selma zurückging und angespannt auf den Fernseher blickte.

Durch das Gewusel und die Lautstärke verstand Vernita nichts, sodass sie verwirrt und staunend ebenfalls langsam zur Theke ging. Fassungslos blickte sie auf das Luftbild, das laut Einblendung live aus dem Hubschrauber des Fernsehsenders übertragen wurde. Und auf dem anstatt des Bankerviertels und der gesamten Innenstadt ein riesiger Wald zu sehen war. Ein Wald! »Großer Gott!«, flüsterte sie und ging näher, um etwas zu verstehen.

»… erschien vor etwa zwanzig Minuten aus dem Nichts diese Grünfläche in dem Areal, in dem sich eigentlich New Rise City Downtown befinden sollte. Die Wolkenkratzer, das Wahrzeichen unserer Stadt, sehen wie Trümmer nach einer Bombardierung aus. Die Geschäfte hingegen, selbst die Menschen, sie scheinen verschwunden zu sein, haben sich einfach in Luft aufgelöst. Unser Hubschrauber fliegt so tief wie möglich, doch die Baumkronen sind zu dicht, um durch sie hindurchsehen zu können. Niemand weiß, was das zu bedeuten hat, aber wir hoffen, bald Antworten zu bekommen. Die Einsatzkräfte des New Rise City Police Departments sind bereits unterwegs. Unbestätigten Angaben zufolge soll sich auch das Militär eingeschaltet haben …«

»Verdammt!«, sagte Vernita ächzend, das war ihr Stichwort. Anstatt versteinert vor dem Fernseher eines Bistros zu stehen, sollte sie ihren Hintern schnellstmöglich aufs Revier bewegen. Rasch rannte sie zum Tisch zurück, an dem ihre Freundinnen noch immer saßen und mit entsetzter Miene Nachrichten auf ihrem Smartphone verfassten. Eilig schnappte sie sich Mantel und Tasche, warf ein paar Münzen auf den Tisch und sagte: »Mädels, es tut mir leid, die Arbeit ruft, wir telefonieren später.« Dann rannte sie hinaus und drängte sich, so gut es möglich war, zwischen den herumstehenden Menschen hindurch. Sie bezweifelte, dass Jenna und Eyris sie überhaupt wahrgenommen hatten, aber darauf konnte sie nun keine Rücksicht nehmen. Big D hatte sicherlich schon alle Kollegen zusammengetrommelt, und wenn sie nicht umgehend auftauchte, bestünde die sehr wahrscheinliche Möglichkeit, bald einen Kopf kürzer zu sein.

So schnell ihre Beine es ihr erlaubten, rannte Vernita die fünf Gehminuten zum Revier zurück, wobei ihr Herz ungewöhnlich schnell schlug. Der kurze Sprint konnte unmöglich dafür verantwortlich sein, denn da es keinen Mann oder eine Familie in ihrem Leben gab, verbrachte sie ihre Freizeit überwiegend im Fitnessstudio oder bei Dick, ihrem Kampfsporttrainer. Da sie aufgrund ihrer geringen Größe von vielen männlichen Kollegen nicht ernst genommen wurde, versuchte Vernita sich deren Respekt während der oft körperlich anstrengenden Einsätze zu verdienen, bei denen sie dank des Trainings eine gute Figur machte. Jares, ihr Partner, hatte neulich während der Geburtstagsfeier eines Kollegen vor allen anderen gesagt, dass er sich in einer Gefahrensituation niemanden außer sie an seiner Seite wünschte und die armen Schweine bedauerte, denen Vernita den Arsch versohlte. Sie war nie glücklicher gewesen als in diesem Moment, in dem die Kollegen ihr anerkennend zunickten, denn nach all den kräftezehrenden Monaten schien sie endlich angekommen zu sein.

Und nun nötigte ihr dieser lachhafte Lauf sämtliche Energie ab? Das konnte nicht sein. Vielleicht hatte sie sich etwas eingefangen und wurde krank, sie schien jedenfalls nicht auf der Höhe zu sein. Wahrscheinlich war es auch nur der Schlafmangel, die Albträume der letzten Tage hatten ihr wohl mehr zugesetzt, als sie angenommen hatte.

Sobald sie jedoch beim Revier angekommen war, hatte sie keine Zeit mehr, darüber nachzudenken, denn bei dem Anblick stoppte sie abrupt und sog tief die Luft ein. Big D hatte alle Einsatzkräfte zusammengetrommelt, die er bekommen konnte. Vor dem Gebäude tummelten sich unzählige Kollegen, andere sprangen bereits in die Fahrzeuge und rasten mit Blaulicht davon. Dieser Wald war offenbar zum Feind erklärt worden. Vernita setzte zum Weitergehen an, als ihr plötzlich schummrig wurde und ihre Haut unangenehm zu kribbeln begann. Was war denn nun schon wieder?

»Ver, da bist du ja endlich!«, vernahm sie durch den Schwindel die Stimme ihres Partners. »Schwing deinen winzigen Arsch endlich her, wir müssen los!«

Einatmen. Ausatmen. Luft holen. Kleine Lichtpunkte tanzten vor ihren Augen und in ihren Ohren lastete ein unangenehmer Druck.

»Ver, zum Teufel, auf was wartest du?« Jares klang ungehalten, doch so gerne Vernita seiner Aufforderung nachgekommen wäre, augenblicklich kämpfte sie darum, nicht der Länge nach auf die Straße zu fallen. Verdammt, was war nur los mit ihr?

»Was ist denn?« Jares schnippte mit dem Finger vor ihrem Gesicht und rüttelte sie leicht. »Du siehst beschissen aus. Wenn du ins Auto kotzt, mach ich das mit Sicherheit nicht sauber. Und jetzt komm endlich!«

Nur langsam wurde ihre Sicht wieder schärfer, nahm das Pochen in den Schläfen ab und das seltsame Kribbeln auf ihrer Haut verschwand allmählich. Der Wald. Der Einsatz. Verflixt, sie musste sich konzentrieren! »Meine Waffe!«, rief sie ihm zu, bevor sie in das Gebäude rannte. Da sie aus der Mittagspause kam, hatte sie ihre Beretta natürlich im Revier gelassen, die sie nun eilig holen wollte. Drinnen hörte sie sogleich die tiefe Stimme von Big D durch die Büros hallen. Wie es aussah, war das Katastrophenmanagement aktiviert worden, was ihre Bauchschmerzen verstärkte. Das KM war eine eigenständige Behörde, die nur in absoluten Notfällen zum Einsatz kam. Dieser Wald war offenbar ein Notfall. Vernita versuchte, die quälenden Gedanken nicht zuzulassen, die sich nun in ihren Verstand drängen wollten. Wo kam das Grünzeug her, was war mit den Menschen in Downtown geschehen, was würde sie dort erwarten?

»Reign, zum Teufel, was haben Sie noch hier zu suchen?«, schrie ihr Chef über die Köpfe der KM-Leute hinweg, die sich peinlicherweise nun allesamt zu ihr umdrehten. »Machen Sie, dass Sie fortkommen, wir brauchen jeden Beamten vor Ort!« Big D wandte sich wieder seiner Einsatztafel zu und Vernita eilte zerknirscht zu ihrem Spind, um die Beretta zu holen. Sie war definitiv nicht auf der Höhe heute, das bedeutete nichts Gutes. Gerade jetzt sollte sie alle Sinne beisammenhalten.

»Na endlich!«, sagte Jares genervt, als sie zu ihm ins Fahrzeug stieg. »Die Runde Kaffee übernimmst du allein, ist schließlich deine Schuld.«

Während er Gas gab, sah sie seufzend aus dem Fenster. Unter den Kollegen gab es seit Jahren eine Art Wette. Wer als Letztes am Einsatzort auftauchte, musste Kaffee für die ganze Einheit spendieren. Vernita und Jares waren noch nie in diese Verlegenheit geraten. Aber es gab für alles ein erstes Mal.

Je näher sie Downtown kamen, desto schlimmer wurden die Magenschmerzen und das unangenehme Kribbeln auf ihrer Haut verstärkte sich erneut. Hitzewallungen setzten ihr zu und die Uniform klebte nahezu an ihrem Körper. Der erhöhte Puls brachte das Blut in den Ohren so stark zum Rauschen, dass sie die Worte ihres Partners kaum verstand, der anscheinend laut darüber sinnierte, wie ein Haufen Grünzeug aus dem Nichts erscheinen konnte.

»Ver, hörst du mir überhaupt zu? Was ist denn heute mit dir?«

Sein rasanter Fahrstil war Gift für ihren Magen, gequält rang sie sich ein Lächeln ab. »Hab mir wohl was eingefangen, alles gut.«

»Scheiße, Frau, steck mich bloß nicht an!«, sagte er grummelnd und konzentrierte sich wieder auf die Straße.

Sobald sie angekommen waren, sprang Vernita regelrecht aus dem Auto, um die frische Luft tief in die Lungenflügel zu inhalieren. Sie würde sich nicht die Blöße geben und sich vor den Kollegen übergeben. Als sie nach einigen Sekunden aufblickte, erstarrte sie. »Grundgütiger!«, murmelte sie entsetzt, während sie Jares folgte. Beamte aus allen Bezirken schienen zusammengekommen zu sein und sie hatten bereits mit der Arbeit begonnen.

Obwohl die Grünfläche das Areal eines ganzen Stadtviertels hatte, wurde es in gebührendem Sicherheitsabstand mittels Absperrband eingezäunt, damit niemand in den Wald hineingehen konnte, solange sie nicht wussten, ob dieser ungefährlich war. Gefahrenvermeidung hatte Priorität vor allem anderen. Und je weniger Schaulustige sich hineindrängen konnten, desto ungestörter würden die Experten später Proben nehmen können. Vernita sah über die Schulter zurück und registrierte, dass der äußere Ring ebenfalls schon stand, die Sammelstelle für die Ermittlungen, ihre mobile Einsatzzentrale sozusagen. Verdammt, wenn sie keine Mittagspause gemacht hätte, müsste sie sich jetzt nicht vorwerfen, zu spät gekommen zu sein!

Den Blick konzentriert auf die Bäume vor sich gerichtet, stellte sie fest, dass nicht einmal mehr zu erahnen war, dass sich hier vor einer halben Stunde noch Geschäftsgebäude befunden hatten. Keine Überreste waren zu sehen, wie etwa Fassaden- und Betonteile, die durch etwaige Wurzeln auseinandergerissen worden waren. So, wie sie es sich eigentlich bis eben noch vorgestellt hatte. Die Fundamente der Wolkenkratzer befanden sich dagegen tief im Inneren, dazu konnte sie jetzt noch nichts sagen.

Im Augenblick war da jedenfalls nichts anderes als der dicht bewachsene Boden des Waldes und dicke Wurzeln, die sich tief in das Erdreich gruben, umhüllt von einer unwirklichen Stille, die für ihre Gänsehaut verantwortlich war. Vernitas Herz schlug noch schneller als ohnehin schon, je länger sie auf diesen unheimlichen Ort starrte. Intuitiv wusste sie, dass damit etwas nicht stimmte. Auch wenn sie ein Stadtkind war, so fremd war ihr die Natur nicht, dass ihr eines nicht auffiel: Keinerlei Geräusche drangen zu ihr. Kein Vogelgezwitscher, kein Quieken oder Rufen der Tiere, nicht einmal das Summen einer Fliege war auszumachen. Es wirkte, als wäre der Wald von etwas Bedrohlichem heimgesucht worden, das jegliches Leben darin ausgelöscht hatte. Wie in Trance duckte sich Vernita unter dem Absperrband hindurch und schritt, die Kollegen ignorierend, bedächtig näher. Als würde sie von einer unsichtbaren Macht, die sich tief verborgen hielt, angezogen werden, unfähig, sich dagegen zu wehren.

»Hey, Ver, was tust du da?«

Jares’ Stimme riss sie aus ihrer Entrückung. Erschrocken sah Vernita, dass sie kurz davor gewesen war, den moosbewachsenen Boden zu betreten. Sie schüttelte den Kopf, als würde sie sich dadurch wieder konzentrieren können, und warf ihm einen entschuldigenden Blick zu. »Ich war nur neugierig«, wiegelte sie ab und schluckte, als er die Augen verdrehte. Sie wollte lieber nicht wissen, was er heute von ihr dachte. Niemandem war es gestattet, in den Wald zu gehen, bis Big D das Go gab.

»Reiß dich zusammen und komm mit, der Chef und das KM treffen gleich ein, dann gibt es eine neue Lagebesprechung.« Jares stapfte unter dem Absperrband zurück, geradewegs auf die Meute zu, die nur darauf wartete, endlich loslegen zu können.

Die Spurensicherung hatte die Overalls bereits übergezogen, um Proben nehmen zu können, sobald sie das Zeichen bekamen, und die Spezialeinheit rüstete sich mit vollautomatischen Waffen. Vernita fröstelte es. Was erwarteten sie in diesem Wald vorzufinden? Wozu die Maschinengewehre? Bäume schossen erfahrungsgemäß nicht zurück.

Gerade als sie sich ihrem Partner anschließen wollte, überkam sie erneut das merkwürdige Gefühl, diese unerklärliche Anziehung, die das Verlangen in ihr auslöste, umgehend in den Wald zu gehen. Als riefe sie jemand, mit schmeichelnder, sanfter Stimme, als lockte sie etwas. In eine Falle? Vernita wusste es nicht, sie dachte auch nicht darüber nach, denn jede Faser ihres Körpers wurde einzig von dem Drang beherrscht, dem Ruf zu folgen.

Erneut in dieser Art Trance gefangen, drehte sie sich gemächlich um und starrte in das undurchdringliche Dunkel, das gähnend auf sie wartete. Das Prickeln auf ihrer Haut verstärkte sich zusehends, sodass es nun kleinen Stromstößen glich, die permanente Schmerzwellen aussandten. Aber das war nicht wichtig, nichts war augenblicklich wichtig, sie musste dort hinein, auf der Stelle. Sie blendete alles um sich herum aus: den Lärm, die Hektik, ihre Kollegen und Jares, der schrill nach ihr rief. Die Vernunft, die versuchte, zu ihr durchzudringen. Es gab nur noch diesen Wald und sie.

Endlich sank ihr Fuß auf dem weichen Moosbett ein und mit einem Mal existierte die Welt hinter ihr nicht mehr. Es gab lediglich noch die Dämmerung und die Stille, in der sie ihren Herzschlag laut und deutlich vernahm, während jeder Atemzug einem keuchenden Wehklagen glich. Schritt für Schritt ging sie weiter, auf einem Pfad, der nicht wirklich war, sah das Dickicht für sie zurückweichen und stockte dennoch nicht. Die Realität verschob sich, die Gesetze der Physik nahmen eine Auszeit, denn Pflanzen lebten nicht auf diese Weise, sie bewegten sich nicht, trotzdem wirkte es so. Vernita wusste, dass sie nicht weitergehen sollte, dass es hier nicht mit rechten Dingen zuging, doch etwas zwang sie dazu, ein Ruf, einer tiefen Sehnsucht gleich. Sie dachte nicht darüber nach, warum es am helllichten Tag dunkel war, warum kein leises Getrappel davon zeugte, dass sich die Bewohner dieses Waldes ängstlich vor ihr versteckten. Befand sie sich womöglich noch im Auto und war sie während der Fahrt zum Einsatzort eingeschlafen und war das hier war nur ein weiterer ihrer merkwürdigen Albträume? Sie nickte kaum merklich. Das musste es sein. Nur ein weiterer Traum.

Als das Gestrüpp sie schließlich freigab, stand Vernita auf einer kleinen Lichtung, zu der dieses unbestimmte Sehnen, einem Angst einflößenden Drang gleich, sie geführt hatte. Die Stelle hatte jedoch nichts mit den romantischen Plätzen gemein, an den sie bei ihren Joggingrunden immer wieder vorbeikam. Kein Lichtstrahl drang durch das Blätterdach hindurch und fiel sanft auf den mit jungen Sprießen übersäten Boden. Hier herrschte Finsternis. Nicht so durchdringend, dass sie die Hand vor Augen nicht mehr sehen konnte. Dennoch hatte diese sich bedrückend über ihr Gemüt gelegt, als versuchte sie, jeglichen Frohsinn und sämtliche positiven Gedanken aus ihr herauszusaugen. Dies war kein Ort, an dem sie lange verharren sollte, all ihre Instinkte drängten sie zur Rückkehr. Stattdessen starrte sie unentwegt auf die kleine Gestalt, die inmitten der Lichtung stand und zurückstarrte.

Sie schätzte das kleine Mädchen etwa auf zehn Jahre, und während sie versuchte zu verstehen, was es hier zu suchen hatte, bemerkte sie, dass dieser seltsame innere Zwang nachließ, ganz so, als sei sie an ihrem Ziel angekommen. War das der Grund, warum sie in den Wald gehen musste? Dieses Mädchen? Weil sie es retten sollte? Der Traum wurde immer seltsamer. Vernita wollte zu ihm gehen, doch ihre Beine bewegten sich nicht, und als sie an sich hinabsah, stellte sie entsetzt fest, dass sich einige Baumwurzeln um ihre Knöchel geschlungen hatten und sie am Weitergehen hinderten. Was zur Hölle ging hier vor?

»Hüterin!«, sagte das kleine Mädchen und die kalte, blecherne Stimme ließ Vernita frösteln.

Wer war sie? Stumm musterte sie das kindliche Gesicht, das überhaupt nichts Verspieltes an sich hatte. Die wunderschönen Züge wirkten ernst, fast boshaft und hatten nicht das Geringste mit der Erscheinung des Kindes gemein. Das blonde Haar war zu zwei kecken, dicken Zöpfen geflochten. Über einem einfachen, weißen Baumwollkleid trug sie ein dunkelrotes Cape, dessen Kapuze sie sich augenblicklich vom Kopf zog. Es war zu düster, um die Farbe ihrer Augen zu erkennen, doch selbst von dieser Stelle aus fühlte Vernita das pure Böse, das aus ihnen blitzte. Das Mädchen senkte den Arm, über den sie einen Korb gestreift hatte. Vernita schluckte schwer. Die Schwingungen, die von dem Kind ausgingen, waren so bedrohlich, dass sich ihr sämtliche Härchen aufstellten. Zugleich nahm das lästige Prickeln zu und die Stromstöße übermannten sie nun in Wellen.

»Wer bist du?«, fragte Vernita schließlich. Das Mädchen legte den Kopf leicht schräg und in ihren Augen blitzte es kurz auf. Nur einen winzigen Moment, doch Vernita hatte es gesehen. Rot und Unheil verkündend, genau wie bei den Kreaturen aus ihren Albträumen.

»Du wurdest nicht initiiert. Interessant.« Völlig emotionslos starrten die kalten Augen sie unvermittelt an.

»Wie meinst du das?« Noch nie waren ihre Träume derart intensiv gewesen, dass sie Todesängste ausstand, doch das Mädchen schürte ebenjene, verstärkte den Drang, endlich aufwachen zu wollen, von hier fortzukommen.

»Sag mir, wie viel Zeit vergangen ist, seitdem deine Vorfahren mich, meine Brüder und Schwestern in dieses Gefängnis gesteckt haben!«, forderte das Kind sie nun auf.

»Es sind noch andere Kinder hier?« Vernitas ohnehin viel zu schnell schlagendes Herz zog sich bei dem Gedanken zusammen, dass man so kleinen Seelen ein Unrecht angetan und sie eingesperrt hatte.

»Ist es tatsächlich möglich, dass deinesgleichen uns vergessen hat?« Nun kam das Mädchen näher und schlich gemächlich um sie herum. Vernita kam es so vor, als schnuppere es sogar an ihr. »Deine Kleidung gleicht nicht der mir geläufigen. In welchem Jahrhundert erlauben sie wohl ihren Frauen Hosen? Äußerst interessant.« Erneut blieb die kleine Gestalt vor ihr stehen und musterte erwartungsvoll ihr Gesicht.

Dabei musste sie, trotz Vernitas Größe von nur einem Meter neunundfünfzig, den Kopf in den Nacken legen. Der starre, undurchdringliche Blick ängstigte sie, doch noch beunruhigender war, dass dieses Kind keines zu sein schien. Weder verhielt es sich derart noch sprach es so. Und dann diese Augen. Als vereinte sich in ihnen sämtliche Bosheit und Niederträchtigkeit, starrten die Pupillen sie an, die nahtlos in die schwarzen Iriden übergingen. So etwas hatte sie noch nie zuvor gesehen. Das Mädchen blinzelte und Vernita schrie entsetzt auf, denn die Lider bewegten sich seitlich, wie bei einem Reptil. »Wer bist du?«, fragte sie erneut entsetzt.

»Nun, jetzt enttäuschst du mich, Hüterin. Schließlich wurden wir gezwungen, diese Gestalten anzunehmen, und doch bin ich dir nicht bekannt?« Das Mädchen drehte sich einmal um sich selbst, hob den Saum des Kleides an und lächelte, was noch beängstigender wirkte als sein kalter Blick. »Ich glaube, ihr nennt diese Erscheinung Rotkäppchen.«

Dieser Traum wurde immer skurriler. Was wollte eine Märchenfigur, die plötzlich in einem Wald in der Innenstadt auftauchte, ihr sagen? Und weshalb nannte sie Vernita ständig Hüterin? Und warum zum Teufel hielten diese Wurzeln sie gefangen? Vielleicht sollte sie tatsächlich darüber nachdenken, einen Psychologen aufzusuchen, wenn sie endlich wieder erwachte.

Plötzlich schnellte die kleine Hand des Kindes nach oben und drückte mühelos Vernitas Kehle zu – wie war das möglich bei der geringen Körpergröße des Mädchens? Röchelnd konzentrierte sie sich auf das Schlagen ihres Herzens, das einzige Geräusch, das sie hörte und das ihr helfen sollte, bei Verstand zu bleiben. Langsam tastete sie nach ihrer Waffe, obwohl ihr klar war, dass sie niemals ein Kind würde erschießen können, doch war es überhaupt eines?

»Genug gespielt, du langweilst mich. Antworte mir, Hüterin! Warum bist du nicht gezeichnet?«

So abrupt, wie das Mädchen angegriffen hatte, so schnell ließ es Vernita wieder los, doch im selben Augenblick schlangen sich die Wurzeln der umstehenden Bäume auch um ihre Handgelenke und rissen unsanft ihre Arme hoch, wobei sie abermals aufschrie.

»Es beleidigt meine Intelligenz, dass du annimmst, ich sei derart einfältig.«

Räuspernd versuchte Vernita, dem Ganzen einen Sinn zu geben. »Ich weiß nicht, wovon du redest. Welches Zeichen und warum nennst du mich ständig Hüterin?«, fragte sie krächzend.

Mit verschränkten Armen musterte das Mädchen, das sich selbst Rotkäppchen nannte, sie erneut. »In welchem Jahrhundert befinden wir uns?«

»Im einundzwanzigsten«, sagte Vernita heiser. Vergeblich versuchte sie, ihre schmerzenden Muskeln an den Schultern zu ignorieren, wurde jedoch von der Veränderung im bleichen Gesicht des Mädchens abgelenkt, auf dem sich schwarze Adern deutlich hervorhoben und abzeichneten. Nur ein Traum. Das hier war nur ein Traum.

»Siebenhundert Jahre?«, kreischte die kleine Gestalt nun aufgebracht. »Siebenhundert Jahre waren wir gefangen?«

Vernita schluckte. Nein, sie hatte sich das vorhin nicht eingebildet, denn nun leuchteten die Augen des Kindes deutlich in einem gefährlichen Rot und sie sprühten förmlich vor Zorn.

»In all diesen Dekaden habt ihr Wichte uns also vergessen«, sagte das Mädchen fauchend. »Die Hüter waren sich ihres Schaffens offenbar zu sicher, wenn die Macht des Erbes nicht mehr weitergetragen wurde.« Dann hob sie den Zeigefinger an Vernitas Brust und der Schmerz, der sich daraufhin heiß in sie hineinbrannte, raubte ihr den Atem. »Wir sind zurück, Hüterin, und die Arroganz deiner Art hat dafür gesorgt, dass wir keinen Feind mehr fürchten müssen.«

Der Fingernagel, der stetig wuchs und Vernitas Muskeln und Gewebe dabei zerstörte, bohrte sich tief in ihre Lunge. Die Welt um sie herum wurde schwarz, während das Rauschen ihres Blutes und der dröhnende Herzschlag ihre einzigen Zeugen waren.

»Wo habe ich nur meine Manieren?«, sagte das Mädchen plötzlich und trat unerwartet einen Schritt zurück.

Vernita lächelte, als der Schmerz nachließ, und betete, dass sie endlich erwachte.

»Rotkäppchen muss sich nicht selbst die Hände schmutzig machen, denn Rotkäppchen hat einen treuen Begleiter!«

Das niederträchtige Grinsen im Gesicht des Kindes, das nicht menschlich zu sein schien, entblößte spitze Zähne, die, inklusive der roten Augen und der schwarzen Adern im grotesken Zusammenspiel mit der unschuldigen Erscheinung, eine Panik in Vernita auslösten, die so tief in ihr verwurzelt schien, dass sie ihr fremd war. Sie hatte schlichtweg keine Ahnung gehabt, dass sie zu derartigen Gefühlen fähig war. Das markerschütternde Knurren, das daraufhin jede Faser ihres Körpers in höchste Alarmbereitschaft versetzte, schürte das Entsetzen, aber auch das seltsame Prickeln, von dem sie seit Tagen beherrscht wurde. Alles in ihr schrie: Gefahr!

»Selbstverständlich möchte ich dir meinen Freund nicht vorenthalten«, sagte das Mädchen eisig und trat zur Seite.

Vernita erstarrte beim Anblick der pechschwarzen Kreatur, die sich nun gemächlich aus den Schatten des Waldes schlich. Ihre Arme und Beine begannen unkontrolliert zu zittern. Ein Wolf, so groß wie ein Pferd, kam langsam und mit hochgezogenen Lefzen auf sie zu. Hasserfüllte Augen, die ebenso rot leuchteten wie die des Mädchens, fixierten sie bedrohlich, während sie, gefangen und nicht fähig zu fliehen, seine leichte Beute war. Die ausladenden Pranken senkten sich trotz der riesig erscheinenden Klauen völlig geräuschlos auf den Waldboden. Selbst in dem Dämmerlicht sah sie die Muskelpakete unter der Haut des Wolfes, die angespannt auf ihren Einsatz warteten.

Unmittelbar vor ihr blieb er stehen und Vernita musste aufblicken, um ihn anzuschauen. Sie wusste nicht, woher sie den Mut dazu nahm, doch auch wenn es nur ein Traum war, sie wollte dem Tod in sein bösartiges Antlitz sehen, wenn es so weit war. Kurz bedauerte sie den Umstand, dass ihre Waffe nutzlos an dem Holster an ihrer Hüfte hing, ihre wahrscheinlich einzige Möglichkeit, diesen Traum unbeschadet zu überstehen. Der faule Atem, der heiß ihre Wange streifte, brachte sie beinahe zum Würgen und ihr ohnehin angeschlagener Magen zog sich in immer kürzeren Intervallen schmerzhaft zusammen. Das Kribbeln brannte regelrecht auf ihrer Haut und sie hatte das Gefühl, in Flammen zu stehen. Schmerz hatte so viele Gesichter und sie lernte gerade alle auf einmal kennen.

»Die Menschen waren sich des Bannes so sicher, dass sie nachlässig wurden«, ertönte die Stimme des Kindes von irgendwoher, doch Vernita konnte es nicht sehen, denn der Wolf nahm ihr gesamtes Sichtfeld ein. »So nachlässig, dass gar dein Erbe in Vergessenheit geriet, Hüterin. Das Einzige, was zwischen ihnen und uns steht, existiert nicht länger.« Dann stand das Mädchen auf einmal neben ihr und hinter Vernitas Brust nahm ein Stechen besorgniserregend zu, das von ihrem panisch rasenden Herzen herrührte. »Die Tage der Menschen sind gezählt, sobald wir wieder vollzählig sind!«, zischte die Kleine, wandte sich dem Wolf zu und sagte: »Erledige das!« Danach verschwand sie einfach und ließ Vernita mit der Bestie allein.

Ohne Sauerstoff war der Körper nicht fähig zu überleben. Die Organe versagten, das Gehirn verabschiedete sich und das Herz pumpte kein Blut mehr durch den Kreislauf, sodass man einfach starb. Vernita wusste, dass sie atmen musste, dass dies ein unwiderruflicher Prozess war, um am Leben zu bleiben. Doch der Anblick des riesigen Maules vor ihr, dessen todbringende, spitze Zähne deutlich unter den zurückgezogenen Lefzen zu sehen waren, versetzte sie in eine Art Schockstarre, in der sie jegliche Funktionen ihres Körpers vergaß. Geifer troff auf ihr Gesicht hinab und der faule Atem, der sie umfing, war ein Versprechen an das unmittelbare Grauen, das ihr bevorstand, wenn der Wolf sie in Stücke riss.

Ihre Beine gaben nach und Vernita knickte ein, doch sie schaffte es nicht, das Zittern ihrer Extremitäten zu kontrollieren, wehrte sich nicht gegen die sich anbahnende Ohnmacht, die bereits ihren dunklen Schatten über sie geworfen hatte. Luft, sie benötigte dringend Luft, doch die flache Atmung arbeitete gegen sie, verhinderte nicht, dass erneut grelle Lichtpunkte vor ihren Augen tanzten. Je schneller der Muskel hinter ihrer Brust schlug, umso mehr verlor sie jegliche Kontrolle. Beinahe hätte sie verbittert aufgelacht. Ob sie an einem Herzinfarkt sterben würde, bevor dieses Monster sie zerfetzen konnte? Leise wimmerte sie, als das Brennen auf ihrer Haut so stark zunahm, dass sie kurz dachte, jemand hätte sie in Brand gesetzt. Möglicherweise fühlte sich so auch nur der Prozess des Sterbens an. Was wusste sie schon?

Und dann grollte das zornige Knurren des Tieres durch den toten Wald, direkt gefolgt von einem Jaulen – für sie das sichere Zeichen, binnen eines Wimpernschlages ihrem Ende entgegenzusehen. Eine Panikwelle überrollte sie, gefolgt von einer Reihe schnell wechselnder Emotionen, die allesamt zugleich an die Oberfläche drängten. Wut, Verzweiflung und Angst. Stoßweise presste sie das bisschen Sauerstoff hinaus, das ihrer Lunge noch verblieben war, und das Stechen in ihrer Brust nahm besorgniserregend zu, während die letzte Hitzewelle nicht mehr verging. Verbissen presste sie die Augen zusammen, ihr zierlicher Körper wurde inzwischen von heftigen Krämpfen geschüttelt. Sie wollte nicht sehen, wie das Vieh sein Maul aufriss, um zuzubeißen, doch sie spürte den Atem des Tiers, der davon zeugte, dass ihr in wenigen Sekunden die Kehle herausgerissen würde.

Sie wollte schreien, wollte weglaufen, obwohl sie sich der Unmöglichkeit dessen bewusst war. In dem Bruchteil der Zeit, in welcher der Wolf angriff, explodierte etwas in ihr. Als würde sie von innen heraus auseinandergerissen, fuhr ein unerträglicher Schmerz durch Vernita hindurch. In ihrer Brust barst der wichtigste aller Muskeln und eine unbändige Hitze strahlte von ihm aus, die sich mit dem Brennen ihrer Haut vereinte und sie innerhalb eines winzigen Augenblickes aufzufressen schien. Mit den vor Schock nun weit geöffneten Augen sah sie den Kopf der Bestie auf sich zuschnellen. Doch in dem Moment, in dem seine Zähne ihre Kehle streiften, detonierte ein grelles, statisch aufgeladenes, blaues Leuchten um sie herum. Das Letzte, was Vernita sah, bevor sie in die Seligkeit der Schwärze überging, war das Elmsfeuer, das den Wolf zurückschleuderte und sie von diesem unsäglichen und unwirklichen Ort fortbrachte.

3New Rise Central Hospital

Schreiend erwachte Vernita aus der Ohnmacht, wild um sich schlagend, wobei sie beinahe aus dem Bett fiel und dabei den Infusionsschlauch aus ihrem Handrücken riss. Nur langsam klärte sich ihr Verstand, irritiert sah sie auf die weiße Bettdecke, die sich zusehends rot färbte, dort, wo das Blut aus der Infusionswunde herabtropfte. Bett? Schläuche? Wo zur Hölle befand sie sich?

»So beruhigen Sie sich doch bitte!«, rief der Arzt, der, gefolgt von mehreren Pflegern und Schwestern, gerade zur Tür hereingestürmt kam und sich fluchend um ihre Hand kümmerte, während er ihren Oberkörper sanft, aber bestimmt auf die Matratze zurückdrückte.

»Was geht hier vor sich?«, fragte Vernita, noch immer völlig panisch. Sie hatte jegliche Orientierung verloren. Gerade befand sie sich noch in diesem verwunschenen Wald, dem Tod ins Auge blickend, und nun lag sie in einem Krankenzimmer. Die Erinnerung an den monströsen Wolf ließ ihre Atmung abflachen, sodass der Arzt nun missbilligend mit der Zunge schnalzte.

»Man hat Sie ins New Rise Central Hospital gebracht, nachdem Sie wie aus dem Nichts aus diesem Wald wiederaufgetaucht, jedoch nicht mehr ansprechbar waren«, erwiderte er, während er ihr in die Augen leuchtete.

Das ergab Sinn. Aber wo war Jares, sicher hatte er sie ins Krankenhaus gefahren. Vielleicht holte er sich gerade einen Kaffee. »Wo ist mein Kollege?«

»Falls Sie den Polizisten meinen, der Sie hergebracht hat, kann ich Ihnen leider nicht behilflich sein. Seit Ihrer Einlieferung vor drei Tagen war niemand mehr hier.«

»Vor drei Tagen?« Entsetzt richtete sich Vernita wieder auf und starrte den Arzt an, der nun seine motorischen Tests unterbrach und sie mitleidig ansah. »Ich liege seit drei Tagen in diesem Hospital?«

»Richtig. Ehrlich gesagt hatten wir nicht die geringste Ahnung, warum Sie nicht aufgewacht sind. Sie hatten keine sichtbaren oder inneren Verletzungen, auch das EEG zeigte keine besorgniserregenden Werte an, Ihr Gehirn arbeitet völlig normal, schien sich jedoch eine kleine Auszeit zu nehmen. Wir haben nicht herausfinden können, woher Ihr Koma rührte.«

Vernita fröstelte es, sie hatte drei Tage ihres Lebens verloren, in denen sie einfach geschlafen hatte, während sich ein merkwürdiger Wald in ihrer Stadt breitmachte. »Es hat niemand nach mir gesehen?«, fragte sie leise. Dass Jares sie allein gelassen hatte, nagte an ihr. Außer ihm hatte sie niemanden, ihre Eltern waren vor einigen Jahren gestorben und Geschwister gab es keine. Das Revier und ihre Kollegen waren das, was einer Familie am nächsten kam.

»Es tut mir leid, nein.« Der Arzt fuhr mit der Untersuchung fort und schickte sein Gefolge mit einer Handbewegung aus dem Raum, dann hielt er inne und musterte sie eine Weile, bevor er weitersprach. »Es steht mir nicht zu, Spekulationen anzustellen, aber möglicherweise hat Ihr Kollege durch die aktuellen Umstände keine Zeit für einen Besuch gefunden.«

»Wie meinen Sie das?«

»Die Stadt befindet sich im Ausnahmezustand, seit dieser Wald aufgetaucht ist. Etwas … jemand ist dort draußen und bringt Menschen um. Unsere Pathologie kann all die Leichen kaum noch fassen.« Deutlich stand dem Mann die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben.

»Wie sehen sie aus?« Vernitas Puls stieg sogleich an, während sie sich, die Proteste des Arztes ignorierend, auf die Bettkante setzte.

»Darüber darf ich keine Auskunft geben«, erwiderte er ausweichend, doch sie ließ sich nicht so einfach abwimmeln.

»Wurden die Toten von einem … Tier angegriffen?«

»Woher wissen Sie das?«

»Sagen Sie mir, wie die Überreste aussehen!«, verlangte sie erneut.

Er schien kurz mit sich zu ringen, setzte sich dann jedoch zu ihr und sah sie eindringlich an. »Sie sind grauenvoll zugerichtet, manche von ihnen wurden regelrecht auseinandergerissen. So etwas habe ich in all meinen Dienstjahren noch nie gesehen. Und jedem Einzelnen von ihnen wurde das Herz – nun, entnommen scheint mir nicht der richtige Begriff dafür zu sein. Die Körper sind derart entstellt, dass es schwierig ist, überhaupt noch etwas zu identifizieren. Wir haben jedoch inzwischen festgestellt, dass die inneren Organe so weit vollständig sind, insofern sie nicht, ähm, gefressen wurden. Nur das Herz fehlt. Bei allen Opfern.«

Fassungslos blickte Vernita an dem Arzt vorbei aus dem Fenster in die Dämmerung. Es musste früher Abend sein. Wenn sie sich jetzt selbst entließ, würde sie ihren Kollegen sofort zur Hilfe eilen können, schlimm genug, dass sie alle die letzten drei Tage im Stich gelassen hatte. Das Ding aus ihrem Albtraum war kein Traum mehr, es war irgendwie Wirklichkeit geworden. Vernita wusste intuitiv, dass etwas Schräges vor sich ging, doch weiterhin tatenlos ans Bett gefesselt zu sein, war keine Option. »Ich muss sofort gehen!« Eilig schwang sie die noch schwachen Beine auf den Boden.

»Sie können nicht gehen, Sie sind gerade aus einem Koma erwacht.« Verstört blickte der Arzt, der mittlerweile wieder aufgestanden war, auf sie hinab.

»Das ist mir egal. Ich muss meinen Kollegen zur Hilfe eilen.« Entschlossen schüttelte sie die Benommenheit von sich ab, die ihre ersten Gehversuche noch recht wackelig erscheinen ließ. »Es ist beinahe dunkel, gerade jetzt können sie jedes zusätzliche Auge und jede helfende Hand gebrauchen«, fuhr sie in Richtung des Fensters nickend fort. Barfuß tapste sie durch den Raum und durchforstete die Schränke, in der Hoffnung, irgendwo dort ihre Klamotten zu finden.

»Es ist seit drei Tagen dunkel«, sagte der Arzt leise.

Vernita hielt inne und drehte sich irritiert zu ihm um. »Wie meinen Sie das?« Plötzlich fürchtete sie sich vor seiner Antwort, denn solange die merkwürdigen Dinge in ihren Träumen geschahen, waren sie nicht real. Wenn sie jedoch tatsächlich passierten, war ihr Verstand ihr spätestens jetzt eine Erklärung schuldig.

»Niemand weiß, warum es nicht mehr hell wird«, sagte er schulterzuckend. »Schon als Ihre Kollegen Sie hergebracht haben, war es so und es hat sich seitdem nicht geändert.«

»Als ich wieder aus dem Wald aufgetaucht bin, war es also schon düster?« Ein unbestimmtes Gefühl machte sich in ihr breit, es fühlte sich heiß an, als versengte es jegliche Nervenfaser, in dem Bestreben, sie in höchste Alarmbereitschaft zu versetzen. Eine nie gekannte innere Unruhe trieb sie zur Eile an.

»Das ist anzunehmen, doch Genaueres können Ihnen wohl nur Ihre Kollegen sagen.«

»Wie lange war ich da drin?« Hastig entledigte sie sich des Krankenhauskittels und schlüpfte, mit noch immer zittrigen Beinen, in ihre Uniform. Die Tatsache, dass sie in Unterwäsche vor dem Arzt stand, blendete sie aus. Für Empfindlichkeiten hatte sie keine Zeit, denn etwas in Vernitas Innerem drängte sie nun regelrecht.

»In dem Wald?«

»Ja.«

»Bei Ihrer Einlieferung sagte Ihr Kollege etwas von etwa fünfzehn Minuten. Wir gingen am Anfang von einem möglichen Pflanzengift aus, weshalb ich danach gefragt habe. Bei Vergiftungen zählt jede Sekunde.«

»Und war es ein Gift?«

»Nein.«

Seufzend strich sie ihre Uniform glatt, die aussah, als hätte sie darin geschlafen – zwei Wochen lang. Das Krankenhauspersonal schien sie einfach in den Schrank gestopft zu haben. Bevor sie Jares und ihre Kollegen aufsuchte, würde sie wohl oder übel einen Umweg zu ihrer Wohnung machen müssen, um sich umzuziehen. Taxi. Sie musste sich ein Taxi rufen. Aber ihre Handtasche mitsamt Handy lag in ihrem Spind auf dem Revier. Verdammt! Wenigstens hatten sie ihr die Beretta bei ihren Sachen gelassen. »Wo kann ich hier telefonieren?«

»Im Erdgeschoss an der Anmeldung.« Der Arzt sah sie vorwurfsvoll an.

»Was denn?«

»Ich bin nicht damit einverstanden, dass Sie gehen. Sie sind noch nicht fit genug dazu.«

»Das interessiert diesen Wald und diese unnatürliche Dauerfinsternis wohl kaum«, erwiderte sie erschöpft. Sie hatte drei Tage durchgeschlafen, warum zum Teufel fühlte sie sich also, als sei sie von einem Lastwagen überrollt worden? Mehrmals!

»Wie Sie meinen.« Der Arzt nickte, obwohl ihm deutlich anzusehen war, dass er sie am liebsten wieder ins Bett verfrachtet hätte. »Da Sie vermutlich ohnehin nicht hier warten werden, können Sie mich auch genauso gut begleiten, dann werde ich rasch Ihre Papiere fertig machen, sodass Sie sich selbst entlassen können. Das Gebäude ist sowieso schon größtenteils evakuiert worden, wir kümmern uns lediglich noch um die letzten Verlegungen und Notunterkünfte.« Er ging voraus, öffnete die Tür, blieb anschließend jedoch stehen und bedeutete Vernita, noch immer mit vorwurfsvollem Blick, vorauszugehen.

Bereits im Taxi ging es ihr deutlich schlechter und sie bereute beinahe, nicht auf den Arzt gehört zu haben. Aber nur fast. Diese unerträgliche Hitze in ihrem Inneren machte sie wahnsinnig. Die verging auch nicht, egal wie weit Vernita, zum Verdruss des Taxifahrers, das Fenster herunterkurbelte. Er hörte auf, wegen der eindringenden Kälte zu schimpfen, als sie ihm Fragen zur Fahrtauglichkeit der offenbar ziemlich alten Schrottkiste stellte. Welches Auto besaß denn heute noch Kurbeln an den Fenstern?

Was immer auch mit ihr los war, es hatte schon vor einer Weile angefangen – lange bevor sie in den Wald gegangen war. Das Feuer, das sie verzehrte, war das gleiche wie vor drei Tagen. Wenn es kein Gift gewesen war, was dann? Irgendwas stimmte nicht mit ihr und langsam, aber sicher verlor sie die Geduld. Jeder Muskel schmerzte, als hätte man sie tagelang verprügelt. Ihre Augen brannten, weil alles, was sie ansah, viel greller und stechender wirkte. Schlimmer war jedoch diese innere Unruhe, die sie auf dem Rücksitz des Taxis ungeduldig zappeln ließ wie ein kleines Mädchen auf der Schulbank, das viel lieber davonrennen und mit seinen Freunden spielen wollte. Davonrennen! Das war es. Vernita verspürte den übermächtigen Drang abzuhauen. Irgendwohin zu laufen, wo sie all den angestauten Frust freilassen konnte. Plötzlich wollte sie kämpfen, mit wem oder was auch immer, sie sehnte sich geradezu danach, dieser neuen, ein wenig unheimlichen Energie in sich ein Ventil zu geben.

»Alles in Ordnung, Fräulein?« Irritiert begegnete Vernita dem besorgt wirkenden Blick des indisch aussehenden Taxifahrers im Rückspiegel. »Sie schimpfen viel. Reden von Wald. Alle haben Angst davor. Immer dunkel, ich hasse fahren in Dunkel! Macht Geschäft kaputt, Leute wollen nicht rausgehen! Werden aufgefressen!«

Nickend sah sie aus dem Fenster. Bange blickte sie in die unnatürliche Finsternis und schluckte gegen die Sorgen an.

In der Tat wirkten die sonst so belebten Gehwege nahezu menschenleer. Einige wenige Passanten huschten eilig in die paar Geschäfte, die noch geöffnet hatten. Die meisten der sonst beleuchteten Werbereklamen über den Eingängen waren jedoch dunkel. Selbst die sonst heillos vom Verkehr verstopften Straßen New Rise Citys waren bis auf wenige Taxis nicht mehr befahren. Es wirkte gespenstisch. Etwas Bedrohliches hatte ihre Stadt heimgesucht, tötete scheinbar wahllos und auf grausame Art Menschen. Vernita fröstelte es. Tief in ihrem Verstand wusste sie, was über sie alle gekommen war. Es war schwarz und riesig und hatte ein tödliches Maul. Verflucht, sie musste dringend zu Jares, um ihm von dem Wolf berichten!

»Passen Sie auf sich auf!«, rief der Taxifahrer ihr hinterher, bevor er mit durchdrehenden Reifen davonraste, nachdem er sie abgesetzt hatte.

»Sicher.« Betrübt sah sie dem schnell kleiner werdenden Fahrzeug nach. Stille senkte sich über ihr Viertel, sobald das gelbe Auto verschwunden war. Der Frisör unter ihrer winzigen Wohnung war geschlossen, ebenso das gemütliche Café nebenan. Die Tische und Stühle standen verwaist auf dem Gehweg. Keine schnatternden Gäste unterhielten sich angeregt, selbst Paolo, der Stylist, der seinen Kunden auch gerne mal an den Bistrotischen einen Haarschnitt verpasste, war nicht da, um seine Weisheiten und Erinnerungen preiszugeben. Es roch nicht nach Koffein und frischen Croissants, was merkwürdig war, da dies sonst der Normalzustand war. Vernita bemerkte, dass ihr selbst Paolos scharfes Rasierwasser fehlte, das stets nach Kloreiniger roch und sonst überall schwer in der Luft hing, doch heute nicht. Heute dröhnte das Fehlen jeglichen Lebens lauter in ihren Ohren als jeder geschäftige Tag jemals zuvor.

Nachdenklich stieg sie die altersschwachen und ziemlich heruntergekommenen Holzstufen zu ihrem Appartement im dritten Stock hinauf. Im Treppenaufgang roch es nach Urin. Kenneth, der Junkie aus der Wohnung unter ihr, lag mal wieder bewusstlos in dem beengten Durchgang. Die Nadel steckte noch in seinem Arm. Vernita fluchte bei seinem Anblick, ging jedoch weiter, ohne ihm zu helfen. Zu viele Jahre lagen hinter ihr, in denen sie nahezu täglich den Notarzt gerufen hatte, Kenneth sogar von den Kollegen hatte einsperren lassen und ihn zwei Mal von einem befreundeten Richter zu einem Entzug verdonnern lassen hatte. Sie wusste nicht mehr, wie oft sie sein Erbrochenes von den Stufen gewischt und eindringliche Gespräche mit ihm in seinen lichteren Momenten geführt hatte, doch alles vergeblich. Kenneth zog die Welt des Rausches der realen vor und heute konnte sie ihn zum ersten Mal verstehen. Wer wollte schon wahrhaben, dass ein Monster in der Stadt wütete, das Herzen fraß?

Das morsche Holzgeländer glänzte speckig und abgenutzt, Vernita würgte, als sie sich zwischen Kenneth und der Brüstung hindurchschob. Auf keinen Fall wollte sie mit, was immer sich im Laufe der Jahre alles darauf abgesetzt hatte, in Berührung kommen. Von einigen Kollegen, die in den besseren Vierteln lebten, wusste sie, dass diese sogar einen Hausmeisterservice hatten. Wie oft hatte sie sich so etwas auch für dieses Misthaus gewünscht. Der Eigentümer kümmerte sich jedoch weder um die Instandhaltung noch um sonst irgendwas. Nachdem sie nur noch sporadisch Heizung und warmes Wasser bekommen hatte, hatte Vernita vor langer Zeit eigenhändig die Miete gekürzt, doch nicht einmal daraufhin hatte er sich gemeldet.

Genervt kämpfte sie mit dem Türschloss, das schon seit zwei Jahren nicht mehr richtig funktionierte. Irgendwer musste versucht haben, bei ihr einzubrechen, und hatte den Zylinder mit einem scharfen Gegenstand so beschädigt, dass ihr Schlüssel nicht mehr richtig einrastete. Der Unbekannte war damals nicht in ihre Wohnung gekommen, doch danach hatte Vernita zwei weitere Sicherheitsschlösser anbringen lassen. Seufzend verzog sie das Gesicht. Viel Geld hatte sie das gekostet und manchmal fragte sie sich, wozu, denn das, was ihr Vermieter Wohnung nannte, war nichts weiter als ein winziges, versifftes Loch, in dem es nichts zu holen gab.

Endlich schnappte das letzte Schloss auf und sie stürmte regelrecht ins Innere. Der Gedanke an ihre Kollegen, die sich auf sie verließen und nun ohne sie zurechtkommen mussten, ärgerte sie. Während ihre Stadt unterging, hatte sie nutzlos im Koma gelegen. Jetzt musste sie nur rasch ihre Uniform wechseln und dann – Vernita erstarrte keuchend.

Blitzschnell zog sie ihre Beretta und visierte die Stirn des Fremden an, der mitten in ihrem einzigen Zimmer stand und sie seelenruhig anlächelte. »Keine Bewegung!«, sagte sie ruhig, doch der drohende Unterton war deutlich aus ihrer Stimme herauszuhören. »Wer bist du und wie bist du hier reingekommen?« Sie näherte sich langsam dem riesigen Mann, den ihre Waffe wenig zu beeindrucken schien.

»Ich werde Ruiz genannt«, erwiderte der Fremde unbewegt.

»Setz dich!«, wies sie ihn an und zeigte mit dem Lauf ihrer Waffe auf das Bett, das zugleich die einzige Sitzmöglichkeit bot. Ein Einbrecher, der saß, wirkte jedoch weniger bedrohlich als einer, der stand.

»Nach dem letzten Versuch möchte ich lieber davon absehen.«

Irritiert blickte sie zu ihrem Bett, da fiel ihr erst auf, dass es in der Mitte zusammengekracht war.

»Ganz toll, wo soll ich jetzt schlafen?«, fragte sie vorwurfsvoll.

»Ich fürchte, Schlaf ist augenblicklich deine geringste Sorge.«

Mit zusammengekniffenen Augen funkelte sie den Fremden an. »Wie bist du in meine Wohnung gekommen?« Sie sah an ihm vorbei zu dem einzigen Fenster, das sich seit einem halben Jahr nicht mehr öffnen ließ, da sich der Holzrahmen verzogen hatte. Es war noch immer geschlossen. Ihre Sicherheitsschlösser waren ebenfalls nicht geöffnet worden. Wie zur Hölle kam dieser riesige Kerl also hier rein?

»Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Behausung Wohnung nennen würde; es dir zu erklären, würde jedoch zu viel Zeit in Anspruch nehmen, die wir nicht haben.«

»Bist du auf Crack? Heroin? Egal was, ich habe nichts von Wert da, also verschwinde wieder!« Langsam schob sich Vernita seitlich an der Wand entlang, um ihm den Weg zur Tür freizumachen. Sie wusste selbst, wie erbärmlich ihre Bude war, die Mieten in New Rise City waren jedoch kaum bezahlbar und der Polizeidienst warf nicht gerade ein Vermögen ab. Aber was fiel ausgerechnet einem Dieb ein, sich lächerlich über sie zu machen?

»Ich bin nicht gekommen, um dir oder deinem Eigentum zu schaden.«

»Was willst du dann von mir, Herrgott?« Langsam nervte sie dieser Typ. Er führte sich auf, als sei es selbstverständlich, einfach in die Appartements anderer einzubrechen.

»Dir helfen.«

»Bei was?« Er schien total einen an der Waffel zu haben.

»Den Dämonen!«

»Okay, das reicht. Bleib da sitzen, bis ich in der Nervenheilanstalt angerufen habe, aus der du ganz offensichtlich geflohen bist, und sie dich abholen kommen.« Da fiel ihr mit Entsetzen ein, dass sich ihr Handy noch immer in ihrer Tasche befand. Und diese war auf dem Revier. Einen Festnetzanschluss besaß sie nicht, da sie ohnehin kaum zu Hause war. Verdammt, sie war geliefert! Eilig überschlug sie ihre wenigen Möglichkeiten. Natürlich wusste sie, wie man jemandem ordentlich in den Hintern trat, sie trainierte schließlich täglich und hart, hatte schon so manchen Kerl außer Gefecht gesetzt. Aber der hier war bestimmt fast zwei Meter groß und unter seinen komischen Klamotten sah er aus, als bestünde er nur aus Muskeln. Muskeln, die Vernita innerhalb eines Wimpernschlages überwältigen würden. Einen Zweikampf würde sie niemals überstehen. Die Alternative wäre Flucht und nun ärgerte sie sich, dass sie sich von der Tür entfernt hatte, um sie für ihn freizugeben. Das Fenster kam nicht infrage, da es nicht aufging, und sie traute dem Kerl zu, dass er sie eingeholt hätte, noch bevor sie nach draußen gestürmt wäre. Himmel, sie war absolut im Eimer! Ob sie einfach so lange auf ihn einreden sollte, bis er freiwillig verschwand? Die Schmerzen und die Hitze in ihrem Körper nahmen parallel zu ihrer Panik zu. Was immer sie sich auch eingefangen hatte, jetzt konnte sie es am wenigsten gebrauchen. Das fehlte noch, erneut in Ohnmacht zu fallen, während sie allein mit einem Einbrecher in ihrem Zimmer festsaß.

»Ich bin durchaus bei klarem Verstand«, unterbrach die tiefe Stimme des Fremden ihre Überlegungen.

»Sicher.« Die Stiche in ihrem Magen waren nun so heftig, dass sich Vernita krümmte, während sie den freien Arm um ihre Mitte schlang.

»Du weißt nicht, wie dir geschieht, das dachte ich mir bereits.«

»Ach, aber du weißt es?« Heiß, es war so furchtbar heiß und ihre Extremitäten zitterten unkontrolliert, sodass sie keuchend ihren wackligen Beinen nachgab, die Waffe senkte und sich zu Boden gleiten ließ. Augenblicklich war sie derart wehrlos wie nie zuvor in ihrem Leben. Sollte der Kerl ihr die Kehle durchschneiden wollen, dann hätte er nun leichtes Spiel. Sosehr sie sich bemühte, sie schaffte es nicht mehr, sich zu regen.

»Du musst es zulassen!«

»Was denn zur Hölle? Sterben?«

»Du stirbst nicht.«

»Aber es fühlt sich so an!« Warum zum Teufel unterhielt sie sich mit einem Einbrecher über ihren Tod? Plötzlich kniete er vor ihr und Vernita sog scharf die Luft ein. Das sollte es also gewesen sein?

»Du stirbst nicht!«, wiederholte sich der Fremde. »Nicht heute. Nicht, wenn du mir endlich zuhörst!«

»Ich verstehe nichts mehr«, erwiderte sie gepresst, während sie versuchte, ihn anzusehen. Ihr Blickfeld verschwamm jedoch immer mehr, daher legte sie den Fokus auf seine Augen, das Einzige, was sie momentan noch wahrnahm, während das innere Feuer darauf drängte, freigelassen zu werden. Definitiv befand sie sich wieder in einem ihrer Träume, anders konnte sie sich nicht erklären, warum sie gerade dachte, den Verstand zu verlieren. »Deine Augen«, wisperte sie kraftlos. Mit fahrigen Bewegungen fasste sie sich an die Kehle, die sich völlig ausgedörrt und rau anfühlte, während sie immer schwerfälliger Luft bekam. Der äußere Ring seiner Iriden war purpurn, kräftig und so unnatürlich, dass es einfach unglaublich aussah. Das Lila ging direkt in ein Meerblau über, das wiederum in ein sattes Grün floss, dessen innerer Kreis, der die Pupille umschloss, heller, fast gelb aussah. Vier Farben! Seine Augen bestanden aus vier Farben! Scheiße, nicht der Fremde war auf Drogen, sondern sie!

»Sie sind echt, aber nicht unser Problem«, murmelte der Kerl an ihrem Ohr, während seine riesige Hand ihre Stirn betastete. »Du stehst kurz vor der Ahnenschmelze. Gibt es hier einen See oder ein anderes, kaltes Gewässer?« Ungefragt schob er einfach seine Arme unter sie hindurch und hob sie mit einem Ruck hoch.

»Wasser?« Dieser Traum wurde immer verrückter.

»Ich benötige etwas, womit ich dich abkühlen kann.«

»Wanne?« Baden hörte sich gut an, genau. Vielleicht würde ihr Körper dann aufhören zu brennen.

»Ich sehe hier nichts dergleichen.«

»Gemeinschaftsbad«, sagte sie schwach und deutete in den Flur. Der Fremde stapfte sofort hinaus in den Gang und folgte ihren Anweisungen, bis er sie schließlich unsanft in die verschimmelte, ziemlich heruntergekommene Wanne fallen ließ, die seit langer Zeit keiner mehr benutzt hatte, weil niemand sich irgendwelche Krankheiten holen wollte. Vernita schrie angewidert auf, doch der Fremde hatte bereits das Wasser aufgedreht. Prustend wehrte sie sich halbherzig gegen seinen Griff, doch ihr fehlte die Kraft. Ihre Muskeln waren damit beschäftigt zu verbrennen.

»Du sollst dich nicht wehren, das macht es sonst nur schlimmer!«, sagte er grimmig.

»Was macht es schlimmer? Was passiert mit mir und wer bist du?« Erschöpft gab Vernita jegliche Gegenwehr auf und blieb regungslos in der mit eiskaltem Wasser volllaufenden Wanne liegen. Nun war sie froh, dass ihre Glieder längst taub waren, so zitterte sie wenigstens nicht unkontrolliert. Die Hitze blieb dennoch.

»Du stammst einer uralten Linie von Hütern ab, doch du wurdest offenbar nicht initiiert, da sich deine Welt seit Jahrhunderten im Zustand des Friedens befindet.«

Was faselte er denn nur? »Welcher Frieden?«, krächzte sie. »Hier wird ständig und überall Krieg geführt!«

»Ich spreche nicht von den Menschen.«

»Von was dann? Den Marsianern?« In ihrem derzeitigen Zustand war es ihr nicht mehr möglich, Geduld aufzubringen. Die Flammen in ihrem Inneren schienen nun ihre Lunge zu verzehren, denn egal wie tief sie auch Luft holte, es wollte einfach kein Sauerstoff mehr in sie gelangen.

»Neben deiner Welt existieren im Verborgenen zig weitere, von denen ihr im Idealfall jedoch nie etwas erfahrt. Dort leben Wesen, die ihr fürchten würdet, unter Bedingungen, die ihr nicht aushalten würdet. Eine von ihnen, deine Vorfahren nannten sie die vergessene Welt, ist besonders bösartig. Immer wieder gelang es in der Vergangenheit den Dämonen, den Schleier zu deiner Welt zu durchbrechen, und sie brachten Tod und Verderben über die Menschen. Vor vielen Jahrhunderten schafften es einige Hüter mit vereinten Kräften, die Wesen, die sich auf der Erde befanden, in ein Buch zu bannen und den Schleier zu der vergessenen Welt zu schließen.«

»Dämonen? Buch?« Matt schüttelte sie den Kopf. Dieser Typ sah anscheinend zu viel Netflix.

»Richtig. Ein Märchenbuch.«

Vernita riss die Augen auf. »Aber … dieses Mädchen … Rotkäppchen …«

Der Fremde nickte. »Du bist ihr begegnet.«

»In dem Wald, da war dieses Kind, aber es war kein Kind. Sie … sie … großer Gott!« Keuchend setzte sie sich auf und erntete dafür einen strengen Blick des Fremden. »Sie hatte rote Augen und ihr Wolf war riesig, er wollte mich fressen, dann war auf einmal alles blau und ich bin erst wieder im Krankenhaus aufgewacht.« Niedergeschlagen sank sie ins Wasser zurück, das ihr inzwischen bis zum Kinn reichte.

»Ein Sukkubus.«

»Der Wolf?«

»Das Mädchen. Es gibt es nicht wirklich. Es ist ein mächtiger Dämon aus meiner Welt und hat lediglich die Form der Märchenfigur angenommen, in dessen Kapitel er verbannt worden war.«

»Du kommst auch aus einer anderen Dimension?«

»Meine Linie ist das dämonische Äquivalent zu deiner menschlichen.«

»Also bist du auch ein Hüter?«

»Sozusagen.«

»O mein Gott!« Wieder fuhr Vernita hektisch auf.

»Du sollst ruhen, sonst funktioniert das nicht!«, schimpfte er mit ihr. »Was hast du?«

»Dieses Kind – Rotkäppchen, es hat mich die ganze Zeit Hüterin genannt!«

»Sie wissen es also«, sagte er verärgert.

»Was?«

»Dass du nicht gezeichnet bist. Aus irgendeinem Grund konnten sie dich nicht finden, solange du in der Klinik warst. Doch nun bist du erwacht. Sie werden bald hier sein, um dich zu töten. Wir haben keine Zeit mehr!«

»Ich glaube nicht, dass sie sich noch die Mühe geben müssen, ich fürchte, ich sterbe ohnehin gerade.« Vernitas Lider flatterten unentwegt, es kostete sie bereits zu viel Kraft, die Augen offen zu halten.

»Du bist eine Reign, ihr sterbt nicht so schnell.«