Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Anton Glebow verliert die Eltern bei einem Verkehrsunfall uns wächst bei seiner Großmutter aus, die auch bald von der Erde hegt. Er wird Maler, steigt alsbald auf in den Olymp der Professionalität, wie sein Lehrer mit Bewunderung feststellt. Das hat seinen Preis: Reiche Russen lassen sich von ihm porträtieren. Die sind aber nicht nur schön und vermögend, ihr Reichtum wurde nicht in jedem Falle auf redliche Weise erworben. Der Künstler, und Glebow ist ein wahrer Künstler, muss, um Charakter und Wesen der von ihm Porträtierten zu erfassen, sich in diese einleben, sie ergründen und verstehen. Und genau dies bereitet ihm zunehmend Probleme. Kann er eventuell deren schlechte Seiten annehmen, verliert er sein Gewissen, wird er bald einer von ihnen? Ethische Fragen, wie sich nicht nur Russen stellen, werden von Lin Hendus erörtert, in epischer Breite behandelt, wie es namhafte russische Autoren vor ihr schon taten. Und auch das Fazit ist dieses Ursprungs: "Die Welt rettet nicht Gier, Bosheit und Aggression, sondern Liebe und Gutherzigkeit."

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 457

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

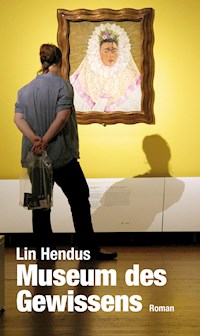

Lin Hendus

Museum des Gewissens

Roman

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Prolog

Kapitel 1 Das enthüllte Gemälde

Kapitel 2 Angstkokon

Kapitel 3 Flucht

Kapitel 4 Unsichtbarer unter den Großen

Kapitel 5 Geheimes Wissen

Kapitel 6 Drei Teller Suppe

Kapitel 7 Das täuschende Antlitz des Todes

Kapitel 8 Für Alina – mit Liebe

Kapitel 9 Prüfung

Kapitel 10 Gesicht mit Narbe

Kapitel 11 Farben der Eitelkeit

Kapitel 12 Gold oder Rost

Kapitel 13 Gespenst

Kapitel 14 Erste Spur

Kapitel 15 Meine Danae

Kapitel 16 Museum des Gewissens

Kapitel 17 Vernissage

Kapitel 18 Entdeckungen

Kapitel 19 Offenbarung

Kapitel 20 Der scharfe Geschmack der Hoffnung

Kapitel 21 Wohin gehen wir

Epilog

Impressum neobooks

Prolog

Mundus vult decipi, ergo decipiatur.

Die Welt will betrogen sein, also soll sie betrogen werden.

Jeder, der am goldenen Krug des Reichtums teilhat, kommt zu mir, dem Künstler, um seine schöne Hülle auf die Leinwand bringen zu lassen. Sie alle geben das, was sie in großer Menge besitzen, nämlich Geld, gegen das, was ich habe, nämlich Talent. Ihre Wünsche können in einer kurzen Formel zusammengefasst werden: Geld – Talent – Porträt – Erfüllung. Ein Porträt für das Publikum zum Anschauen. Darauf können meine Auftraggeber ihr charmantes, geheimnisvolles oder schmeichelndes Lächeln zeigen. Ihren offenen, selten versteckten Erfolg. Den großen oder kleinen Reichtum, ganz nach ihren Vorstellungen. All das ist eine glänzende Fassade. Ein schön verpacktes Bonbon, das den Mitmenschen unbedingt vorgestellt werden muss.

Ein naiver Mensch wird fragen: Wozu?

Ach! Ihr Ehrlichen und Naiven! Wie, wozu? Um das hohe Niveau des eigenen Wohlstands zu bestätigen. Um erfolgreich den heutigen und den zukünftigen Status in der Gesellschaft festzulegen, um anschließend die nächste Stufe zu besteigen. Um danach kritisch und etwas herablassend vom Turm des Erfolgs auf die Bekundungen anderer herabzuschauen.

Ein Vergleich mit dem eigenen Erfolg befriedigt die Gedanken gegenüber den Verlierern. Arrogant und gelassen der Tatsache entgegensehen, dass deine Verpackung besser ist als die der Anderen.

Sie ist festlicher.

Bunter.

Größer.

Angenehmer in der Berührung.

Sie leuchtet viel heller als das blendende Rampenlicht des Erfolgs.

Nicht einer meiner Auftraggeber, die ihre Verpackung bei mir abholten, war bereit, das Präsent aufzumachen und auf dem Bild das Bonbon selbst zu zeigen. Genauer gesagt träumen sie davon, dass die tief in ihrem Inneren versteckte Füllung einem süßen Schokoladenwunder gleicht.

Alle begehren und träumen davon, dass die Füllung so süß wie auch das Bonbon sein soll. Ausschließlich süß! Weil niemand bittere Bonbons mit bitterer Füllung haben möchte.

„Was Sie nicht sagen!“, wird jeder von Ihnen und von uns einwenden. „Solche bitteren Bonbonfüllungen gibt es in der Natur nicht. Bonbons mit dem Geschmack der Täuschung oder des Verrats wurden bislang nicht auf den Markt gebracht.

Wermutpastillen.

Trüffel mit Zyankalifüllung.

Giftbonbons.

Es gibt keine offizielle Nachfrage, und dementsprechend auch kein Angebot. So ist das!“

Ach so?! Sie wurden nicht erfunden ... Es gibt sie nicht ... Vielleicht. Aber im wirklichen Leben muss nichts erfunden werden, es bietet ALLES an. Sogar eine Reihe verschiedener giftiger Füllungen. Es gibt sie! Öfters, als man sich das vorstellen kann.

Viel öfter.

Das Wesen – die Füllung kann verschieden sein.

Fantastisch.

Unannehmbar durch ihre abstoßende Wahrheit.

Abscheulich durch ihre hässliche Blöße.

Abstoßend bis zum Erbrechen.

Ekel erregend modernder Abfall.

Mit ausgestreckten Fangarmen vor dem Eingang zur Hölle.

Es gibt sie alle.

So wie jede Farbe bei maximaler Dämmerung schwarz wird, kann auch das Wesen – die Füllung eine maximal negative Größe erreichen.

Von einer zarten schneeweißen Verpackung bis zum schwarzen Abgrund einer tiefen Grube.

Von einer duftenden aromatischen Umhüllung zum absterbenden Inneren.

Von einer absolut schönen Vorderseite zu einer von Würmern durchsetzten Rückseite.

Auf unerklärliche Weise gelang es mir, dieses Wesen – die Füllung meiner Auftraggeber – nach außen zu holen. Nun stand es von Angesicht zu Angesicht mit seiner Verkleidung.

Mit seiner Hülle.

Seiner Haut.

Mit seinem Original.

Es hüllte sich darin ein.

Legte sich bequem hin.

Blieb zufrieden still.

Dieses Wesen entsprach nicht der Seele. Keine Gefühle. Keine Schmerzsensoren. Es war das Gewissen. Ein ganz einfaches menschliches Gewissen, das fähig ist, dem Besitzer seine eigenen, von ihm formulierten moralischen Prinzipien zu eröffnen. Ihm seine verschiedenen Seiten zu zeigen. Seinen strengen sachlichen Verstand und die Emotionen, die im Inneren festgestampft waren, um sich, nach außen strebend, zu verbinden.

Um zur Besorgnis zu zwingen.

Um zum Nachdenken zu zwingen.

Zur Qual zu zwingen.

Zum Schreien vor Schmerz.

Zum Verbluten.

Sich im üblen Gestank zu krümmen.

Im höllischen Schwefel zu ertrinken.

Das für ewig Verlorene zu suchen.

Menschen können nicht ohne moralische Prinzipien existieren, welche die Grenzen ihres Lebensraumes bestimmen, und voller Zuversicht nach vorne schauen.

Ohne das sogenannte Gewissen.

Es ist die Harmonie des Zusammenlebens ihres Inneren mit der Außenwelt. Die Menschen bemühen sich, das Leben bequemer zu machen. Dabei passen sie sich der Existenz des Gewissens an.

Das Gewissen ist nicht immer angebracht und erwünscht. Es ist aber wie ein Dienstmädchen, das in keinem wohlhabenden Haus fehlen darf. Sein Dasein ist ein Faktum des Wohlstands. Zugleich aber darf es das schöne Leben nicht belästigen, nicht mit seinen für die Hausreinigung vorgesehenen Utensilien und anderen Putzmitteln im Wege stehen. Das Gewissen dient der Reinigung des inneren Wesens bei jedem von uns.

Vielen wird dieses Dienstmädchen zum Verhängnis. Jeder möchte aber in Sauberkeit leben und frische Luft einatmen. Und die Menschen zwingen sich, mit dem Gewissen im Reinen zu sein oder es zu verdrängen. Mit allen erreichbaren Mitteln.

Sie gewöhnen sich an, im Leben zurechtzukommen, und ziehen es, das Gewissen, wie einen störenden Pfeil aus der Haut.

Pressen es zusammen, umschließen es fest und sichern es in einer Schatulle. Sie verbergen es dann in der letzten Ecke der dunklen Abstellkammer vor den nutzlosen und störenden Erinnerungen.

Schläfern es durch den sanften Rausch von Banknoten ein.

Durch das zarte Klirren kostbarer Juwelen.

Durch den Rausch der blauen und zärtlichen Meereswellen.

Durch eine bescheidende finanzielle Unterstützung für ein großes Spendenprojekt.

Oder, als masochistische Alternative, sie verletzen die zarte Haut des Gewissens durch die harte Peitsche der eigenen Empfindungen.

Jeder begegnet diesem Hindernis, das am Sockel der beschwerlichen Treppe des Erfolgs liegt, auf seine Weise.

Den meisten meiner Auftraggeber ist klar: Wenn sie das Gewissen nicht einschläfern oder unterdrücken, dann kann es sie zerstören.

Das Innenleben mit lautem Heulen erfüllen.

Mit quellendem Schmerz.

Die Ohren mit seinen Schreien verstopfen.

Das Herz vor Mitgefühl zerreißen.

In den Wahnsinn treiben.

Um nach alledem nicht verrückt zu werden, ist man gezwungen, sich ihm zu unterwerfen und nach seinen Gesetzen zu handeln.

Und dann muss man zum Anfang zurückkehren. Wieder arm, aber ehrlich, um dabei unglücklich und schwach zu werden. Um eines der Sandkörnchen zu sein, die millionenfach unter den Füßen von tausenden Erfolgreichen liegen. Von denen, die nach den Sternen greifen konnten.

Reich und erfolgreich werden.

Anerkannt.

Ehrenvoll.

Berühmt.

Unter keinen Umständen möchte jemand freiwillig von der höchsten Stufe des Erfolgs nach unten springen. In die tiefe Schlucht des glücklosen, armen und ungeregelten Lebens. Diese kurze Flugreise nach unten bringt nur dann für ein paar Minuten den Genuss des freien Schwebens, wenn dich ein dickes Gummiband an deinen Füßen sofort wieder nach oben zieht.

Doch zum großen Bedauern ist das Leben kein Spiel mit Gummibändern. Es bietet keine solche Chance. Deshalb ist es so: Wenn man tief fällt, kommt man nicht mehr dorthin, wo man schon einmal war. Das wissen alle und riskieren deswegen nicht ihr Leben wie beim gefährlichen russischen Roulette.

Leben oder Tod.

Im leidenschaftlichen Spiel nicht auf das hohe Risiko setzen, ohne den Joker in der Tasche zu haben.

Niemand möchte seine hart erkämpfte Wegstrecke unter der Sonne riskieren. Dieses kleine Stück paradiesischen Glücks der Wohlhabenden gegen die große Menge der am Fuße eines hohen Berges Stehenden eintauschen. Und sich in die Nässe und Finsternis begeben.

Niemand möchte von unten nach oben schauen, um nur das Licht, das hinter den vorbeiziehenden großen Wolken als helle Sonne erscheint, zu erblicken.

Jeder sucht sich seinen Platz, der zu ihm passt. Er setzt sich bequem hin. Dabei presst er sein sattes Hinterteil in den Rahmen des harten Erfolgsstuhls. Allerdings nur dann, wenn er großes Glück hat und das Leben ihm diesen Stuhl rechtzeitig bereitstellt.

Wenn ja, dann lebt dieser Glückspilz und genießt seine Ruhe und seine Zufriedenheit. Ab und zu bewegt er dabei die beiden Hälften seines ausgebreiteten Gesäßes, um den Kreislauf zu beschleunigen und sich aufzumuntern. Dann scheint es ihm, zu wenig zu sein. Er möchte noch mehr, möchte es noch teurer, schöner und gemütlicher in seinem Leben haben. Und dann geht er weiter. Dorthin, wo die nächste Stufe des selbst erdachten und erfundenen Glücks auf ihn wartet.

Auf dem Weg zum nächsten Ziel werden die moralischen Prinzipien umstrukturiert, ausgetauscht und neu geschrieben. Den Streckenhindernissen und der modifizierten ethischen Form der Reichen entsprechend, zielen sie auf die nächste Erfolgsstufe ab. Jedenfalls kann man dabei eine rosarote Brille, die die Wirklichkeit verwischt, aufsetzen. Oder die Welt mit pragmatischem Blick als Zuschauer verfolgen und das warme Gefühl der Überlegenheit gegenüber der übrigen Welt in der Seele bewahren.

Geben Sie zu, dass die ganze Welt nicht unbedingt ein Gewissen hat, das zu allen und zu jedem passt. Es gibt kein gemeinsames Gewissen, wie es auch keine gemeinsame Freiheit gibt. Die Menschheit ist nicht bereit, Hosen von einer einzigen Fasson zu tragen oder Tabak der gleichen Sorte zu rauchen. Auch ist das Gewissen letztlich kein Blumenstrauß zum Geburtstag oder kein Eis zum Dessert, um mit diesem Geschenk jedem einen Gefallen zu tun. Der eine ist allergisch gegen Blumen, der andere mag kein Eis. Es reicht vollkommen aus, wenn sich das Gewissen beim kleineren Teil der nachdenklichen Bevölkerung des Planeten wohlfühlt. Die anderen müssen erst noch die Lebensweisheit beherrschen und denken lernen. Wenn es ihnen gelingt und wenn sie den Willen besitzen, können sie ihr begrenztes Gehirn zur Lösung einer sehr schweren Aufgabe heranziehen. Ist das möglich, ohne Gewissen zu leben? Und dann: Wie?

Diese schwere Aufgabe muss unbedingt jeder für sich beantworten. Nicht für die anderen, sondern für sich selbst.

Jeder von uns möchte seinen Körper mit irgendeinem Kleidungsstück bedecken. Nein, nicht mit irgendeinem, sondern lieber mit einem guten, bequemen und modernen. Stimmen Sie mir zu, dass es unangenehm ist, sich in der Welt der Angezogenen nackt zu zeigen? Nicht jeder kann in der gesamten Buntheit der Kleider unbemerkt seine eigene Nacktheit offenbaren. Erlauben können sich dies nur diejenigen, die die anderen nicht sehen wollen, während sie sich nur im Spiegel des eigenen Wohlstandes sehen. Des eigenen persönlichen Egoismus’.

Kleider sind ein markantes Beispiel.

Im Gegensatz zum Gewissen, das man nicht unbedingt zur Schau stellen muss.

Nicht allen zeigen muss.

Bei dem man sich mit seiner Einstellung nicht großtun muss.

Das Gewissen ist viel intimer als Kleidung oder sogar Sex.

So, wie man über die Schönheit seiner Partnerin vielleicht mit einem Vertrauten diskutiert – es ist aber noch keinem in den Sinn gekommen, mit jemandem die Unbequemlichkeiten des eigenen Gewissens zu besprechen. Das ist das Gleiche, wie über seine Intelligenz zu sprechen – ein unhöfliches und oftmals auch wenig angenehmes Thema. Es ist ein höchst umstrittenes und wenig erforschtes Gebiet.

Genau deswegen verbleibt das Thema des Gewissens beim Gewissen eines jeden Einzelnen.

Es lieber nicht bewegen.

Am besten das Wort so selten wie möglich laut aussprechen.

Diese Lebensweisheit ist es, die meine Auftraggeber mich rückblickend lehrten...

Kapitel 1 Das enthüllte Gemälde

An einem heiteren Herbsttag kam ich zusammen mit meinem Vater und Lehrer, Nikolaj Lwowitsch, ins Studio, um dort vor dem Besuch eines weiteren Auftraggebers etwas Ordnung zu schaffen. Es würde eine Dame kommen, und Frauen sind besonders anspruchsvoll, was Unordnung im Studio angeht. Wir räumten schon immer zusammen auf. So war es bei uns von Anfang an üblich, seit dem gemeinsamen Leben unter einem Dach.

Während ich mit großer Sorgfalt die bunten Farbtuben in der Schublade ordnete, ging Nikolaj Lwowitsch zu der Wand gegenüber. Er befreite zwei schöne alte, auf dem Flohmarkt spontan von uns gekaufte Sessel von abgelegten Sachen und stellte sie in die Mitte des Zimmers auf den richtigen Platz. Fünf Minuten später wurde mir bewusst, dass von ihm kein einziger Ton herüberkam. Totale Stille. Merkwürdig. Ich drehte mich unwillkürlich in die Richtung, in die sich der Vater begeben hatte. Er stand schweigend und mit festem Blick vor dem Porträt meiner Großmutter Alina. Sein Rücken schien angespannt.

„Hast du etwas auf dem Porträt entdeckt, das es dort nicht gibt?“

Dabei lachte ich über meine absurde Vermutung. Nikolaj Lwowitsch aber zuckte nach meinen Worten heftig zusammen. Seine Schultern zogen sich schlagartig nach oben, fielen dann aber sofort wieder hinunter. Irgendetwas Unerwartetes und Merkwürdiges war geschehen. Als er sich zu mir drehte, sah ich seine entsetzt blickenden Augen, die entweder voller Angst oder voller Fragen waren.

„Antoscha, mein Sohn, du hast hier doch nichts hinzugemalt?“

Seine Stimme klang seltsam heiser und verzweifelt.

„Natürlich nicht. Wozu? Die Arbeit ist fertig und ich bin damit ganz zufrieden. Was ist denn los? Warum stehst du so komisch? Du sprichst so rätselhaft ...“

„Komm bitte her, Antoscha. Näher.“

Ich stellte den Karton mit den Farben zur Seite und machte ein Dutzend Schritte zur Wand, vor der der Vater stand. Ich fand die Situation ein wenig erheiternd, daher verzogen sich meine Lippen zu einem unfreiwilligen Lächeln. Ich kam näher und blickte schweigend auf das Bild. Wandte für eine Sekunde meinen Blick zur Seite, starrte aber sofort wieder begierig darauf. Mein Lächeln verschwand im selben Augenblick. Unvermittelt änderte sich die Stimmung, und mir lief ein Schauder über den Rücken.

„Nein! Das kann nicht sein! Was ist das? Wie kam DAS auf das Gemälde? Wer hat sich diese Frechheit erlaubt? Wozu?“

Plötzlich begannen meine Hände zu zittern. Angst umhüllte meinen Körper, fesselte ihn mit ihren rauen und stacheligen Armen. Der Vater, der selbst Ähnliches empfand, umarmte und drückte mich an sich. So standen wir beide und starrten, nicht begreifend, auf das Porträt meiner geliebten Großmutter, das ich sehr liebevoll gezeichnet hatte. Unter Nikolaj Lwowitschs warmen Händen spürte ich deutlich meine vor großer Aufregung zitternden Schultern.

Auf dem Bild saß Großmutter Alina nach wie vor am Tisch, auf welchem sich Äpfel und obenliegend Weintrauben befanden. Das Fensterlicht fiel noch immer auf ihren grauen Kopf und erzeugte einen leichten Schein von hinten. Und rechts, hinter einer dunklen Gardine, wo ich zuvor außer dem Hintergrund nichts gezeichnet hatte, ... schaute sie ein Mann an. So, als ob er für kurze Zeit aus seinem Versteck hervorgekommen sei! Er streckte seine weiße, gepflegte Hand zu Alina aus. Auf dem Ringfinger steckte ein massiver Goldring mit einem flachen schwarzen Stein, der mit einer goldenen Schlangenlinie verziert war. Aus dieser Hand tropfte Blut auf den Boden. Echtes, purpurrotes Blut. Der Mann fixierte mit starrem Blick Alinas Nacken, ohne das Geschehen um sich herum wahrzunehmen. Das Bild verbreitete eine durchdringende Todeskälte …

Wir drehten uns aneinander klammernd um, gingen durch den großen Flur und weiter in die Küche. Ich taumelte kurz zur Seite und fiel schwer auf den Stuhl. Nikolaj Lwowitsch ging zum Tisch und drückte auf den Knopf des Wasserkochers. Holte Tassen und Teebeutel. All das machte er schweigend und ohne Eile. Viel langsamer als sonst.

Wir waren beide schockiert. Hatten weder Lust zu reden noch zu denken. Erst nach einem Schluck Tee, bei dem ich die heiße Tasse mit kalten Händen umfasste, wandte ich mich an den Vater.

„Vater, was war das? Ich habe Angst ... Du weißt doch, dass ich hinter Großmutters Rücken nichts und niemanden außer der dunklen Gardine gemalt habe. Wer hat denn das gemacht? Du? Nein, natürlich nicht! Wenn nicht wir, wer dann? Sag es! Ich habe Angst ...“

„Beruhige dich, mein Junge. Alles ist gut, ruhig! Es gibt für alles eine vernünftige Erklärung.“

Ich spürte die warme Hand des Lehrers auf meinem Kopf. Nikolaj Lwowitsch streichelte mich wie ein kleines Kind, das sich vor einem plötzlich um die Ecke kommenden Elefanten erschrocken hat. Durch seine Berührung wurde ich etwas entspannter.

„Antoscha, es ist alles nicht so schlimm, wie du denkst. Erst war ich auch verblüfft angesichts dessen, was ich da gesehen habe. Aber jetzt, erst jetzt wird mir klar, wie diese fremde Erscheinung auf das Porträt kommt. Diesen Mann habe weder ich noch du gemalt. Wie soll ich dir das erklären ... Also, ich bin mir fast sicher, dass diese Silhouette nur deine Fantasie gemalt hat ...“

„Meine Fantasie? Aber du hast sie auch gesehen! Und was heißt: meine Fantasie hat sie gemalt? Das ist doch ungefähr das Gleiche wie Angst – die kann man nicht sehen und nicht anfassen. Wie kann sie denn malen? Machst du Witze?“

„Werde nicht nervös. Reiß dich zusammen. Trinke deinen Tee und hör mir genau zu. Kannst du dich noch an unser Gespräch erinnern, das wir vor mehr als einem Jahr führten? Damals, als du zum ersten Mal vorhattest, das Porträt der Großmutter zu zeichnen, sagtest du, dass du es mit dermaßen großer Liebe zeichnen wollest, dass sie dir, ihrem Enkel, den Namen ihres Mörders verraten würde. Von dieser Idee warst du so sehr entflammt und begeistert. Ich wunderte mich, woher du so viel Kraft und Energie schöpftest. Die Jugend, dachte ich damals ... Und als das Porträt fertig war, sagtest du mir, dass sich ...“

„... hinter der Gardine rechts der Mörder versteckt hat und dass er sich früher oder später dort zeigt. Weil er für sein begangenes Verbrechen bestraft werden muss ... Ja, ich kann mich sehr gut an dieses Gespräch erinnern. Aber ich habe doch nur meinen Wunsch geäußert, mein Verlangen nach einer Bestrafung ... Wie ist das möglich? Wir leben doch nicht zusammen in der Fantasie, sondern in einer realen Welt.“

„Mein Sohn, es kann sein, dass die Wahrheit manchmal offen zutage tritt. Ich erkläre es, nur für dich: Unsere Worte und Gedanken können sich materialisieren, und Wünsche können die Fähigkeit haben, sich zu erfüllen. Besonders, wenn du Worte mit großem Gefühl aussprichst. Findest du das merkwürdig? Aber verstehen kannst du schon, dass das Leben voll seltsamer und unerklärlicher Dinge steckt. Und das ist eines aus dieser langen Reihe der Lebensrätsel, eines seiner Geheimnisse. So ein Rätsel ist nun in unser gemeinsames Leben gedrungen. Wie es geschah, darüber müssen wir nicht nachdenken – das werden wir niemals ergründen. Wir müssen uns einfach darüber freuen, dass sich dein Wunsch erfüllt hat. Auf irgendeine fantastische Weise, aber erfüllt. Der Mörder deiner Großmutter erschien auf dem Bild, genauso, wie du es dir die ganze Zeit gewünscht hast. Die ganzen Jahre. Jetzt haben wir sein Gesicht und ein besonderes Merkmal – einen seltsamen Ring an seiner Hand. Den Rest übernimmt die Polizei.“

„Vater, es fällt mir schwer, deinen Erklärungen zu folgen. Wünsche, Geheimnisse ... Es geht um ein Bild!“

„Zerbrich dir darüber nicht den Kopf. Nimm einfach das Geschehene als Gegebenheit an. Darüber, dass die Sonne jeden Morgen aufgeht und abends hinter dem Horizont verschwindet, wunderst du dich auch nicht. Fragst nicht, warum die Schlange nur aus Augen und einem Schwanz besteht und die Giraffe so einen langen Hals hat. Du hast niemals darüber nachgedacht, wie ein großes und schweres Flugzeug in der Luft schweben kann, und du, der viel leichter ist, aber nicht zu fliegen vermag. Erklären kann man alles. Verstehen nicht. Akzeptiere meine Ansicht und glaube mir. In meinem langen Leben habe ich genug Wissen und Weisheit gesammelt, die ich an dich weitergeben möchte. Das bedeutet aber keinesfalls, dass ich Unerklärliches erklären kann. Lass uns nicht über das Thema des ‚Warum?‘ philosophieren, sondern lieber überlegen, was wir weiter tun.“

„Einverstanden. Ich akzeptiere deine Erklärungen und glaube dir, meinem Lehrer. Sag aber: Was meinst du, bleibt der Mörder für immer auf dem Porträt?“

„Ich weiß es nicht. Mit einem derartigen Phänomen habe ich zum ersten Mal zu tun. Ebenso wie du. Wenn mir gestern noch jemand gesagt hätte, dass auf diesem Bild eine solche Verwandlung stattfindet, hätte ich es nicht geglaubt. Aber wir müssen uns vor nichts fürchten. Dieser Mensch lebt nicht unter uns. Er ist nur auf dem Gemälde. Und dass wir ihn sahen, weiß er noch nicht.“

„Wenn er es aber erfährt? Was dann?“

„Von dem Geschehenen darf keiner etwas wissen. Besonders er nicht, der Existierende. Wir müssen darüber nachdenken und mit der neuen Entdeckung sehr vorsichtig umgehen. Am besten sollte sie unser Geheimnis bleiben.“

„Selbstverständlich, du hast Recht. Es stellt sich dann aber eine weitere Frage: Warum hast du ihn zuerst entdeckt, wenn ich, Alinas Enkelsohn, derjenige bin, der den Mörder finden wollte? Gestern Abend verließ ich gegen zehn Uhr das Studio und habe nichts gesehen. Und wenn ich gehe, verabschiede ich mich immer von Alina. Genauso, wie ich sie morgens begrüße.“

„Darauf kann ich dir keine Antwort geben. Vielleicht sah ich ihn zuerst, weil ich heute früher als du am Bild vorbeikam. Es kann auch sein, dass der Lichtstrahl dir zuvorkam und die Silhouette erst ein paar Minuten später, nachdem du vom Bild weggegangen warst, erscheinen ließ. Vielleicht auch deswegen, weil ich dich genauso liebe, wie dich deine Großmutter geliebt hat. Genauso dich und deine Verfassung spüre. Oder weil sie vor dem Sterben den Wunsch hatte, dass ich dir deine verlorene Familie ersetze. Ich weiß es nicht. Das können wir beide nicht enträtseln. Dies sind Fragen der göttlichen Macht, die über meine Kräfte hinausgehen. Mir fällt es ebenfalls so schwer wie dir, das alles zu verstehen. Andere Erklärungen finde ich aber nicht. Verzeih mir.“

„Ach was, Vater. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Dieses Paradoxon werden wir gemeinsam schon lösen. Jetzt lass uns zum Bild gehen und nochmal schauen. Vielleicht ist der Mörder während unserer Gesprächszeit verschwunden. Wir sollten uns vergewissern, dass wir uns nicht getäuscht haben.“

Noch nie hatte ich so nah vor einem Geheimnis gestanden!

Mit etwas unsicheren Schritten gingen wir zurück in das Zimmer und blieben vor dem geheimnisvollen Porträt stehen. Durch das Fenster schien die trübe Herbstsonne und fiel mit verwaschenen Strahlen auf das alte, abgenutzte Parkett. Der unbekannte Mann war nicht vom Porträt verschwunden, er schien nur etwas blasser. So kam es mir zumindest vor. In meinem Kopf drehte sich alles, nicht nur von dem Geschehenen, sondern auch von hunderten Gedanken, die ihn in rasendem Reigen durchdrangen. Indem ich den Kopf hin und her schüttelte, um damit, wie ich glaubte, die unnötigen Visionen zu verjagen, drehte ich mich schnell um und ging zur gegenüberliegenden Wand, an der sich ein Schrank und Regale mit Farben, Büchern und Stiften befanden. Aus dem großen Geschenkkarton nahm ich einen schwarzen Stift mit Notizblock und kehrte zurück zum Porträt. Nikolaj Lwowitsch war in monumentaler Pose erstarrt und dachte nach.

„Ich möchte sein Gesicht zeichnen, solange es gut zu sehen ist. Vielleicht verschwindet es morgen. Und wenn ich das Bild der Polizei zeige und ihr sage, der gezeichnete Mann sei ein Mörder, der sich plötzlich auf dem gemalten Porträt offenbarte, weist sie mich in eine Irrenanstalt ein. Nicht wahr?“

Trotz der in meinen Augen tragischen Situation brach Nikolaj Lwowitsch unvermittelt in Heiterkeit aus. Sein lautes Lachen flog durch das ganze Zimmer und erfüllte damit jedes Eckchen. Ermüdet vom Fliegen landete diese unbeabsichtigte Freude auf meinen hängenden Schultern und breitete sich dort aus.

„Du hast Recht, mein Junge. Es wird dir kaum jemand glauben, deshalb lass uns niemandem von unserer Entdeckung erzählen. Ich bin mir nicht sicher, dass jeder das auf dem Porträt erschienene Gespenst sehen kann. Wir müssen es unbedingt überprüfen. Du hast doch morgen eine Sitzung ...“

„Bitte bleibe morgen bei meiner Arbeit dabei. Mir ist irgendwie nicht geheuer, alles ist sehr beunruhigend, deshalb möchte ich mit meiner Kundin nicht alleine sein. Wenn auf einmal etwas passiert, werde ich nicht wissen, was zu tun ist. Man sieht ja nicht jeden Tag Gespenster auf den eigenen Bildern. Ich bin verzweifelt und brauche deine Unterstützung ...“

„Natürlich bleibe ich, mein Sohn. Unbedingt. Mach dir keine Sorgen. Ich nehme mir ein Buch und werde leise in der Küche lesen. Wann ist das Treffen?“

„Um zehn. Eine junge Dame kommt. Ich habe mich letzte Woche mit ihr getroffen. Eingetragen hatte sie sich bei mir schon vor einigen Monaten. Sie möchte für ihre Stadtwohnung das Porträt einer wohlhabenden und erfolgreichen Geschäftsfrau. Und sie wird es bekommen.“

„Na dann, mache deine Zeichnung fertig und ich räume weiterhin auf. Das Studio muss vollkommen in Ordnung sein. Strahlen vor Reinheit und strotzen vor Ruhe. Keinerlei Ängste. Keine Hektik. Nur Arbeit und Freude.“

Nikolaj Lwowitsch ging zu den Sesseln, lud die Hüte und Schals, die nach den Anproben der gestrigen Besucherinnen noch da lagen, auf beide Arme und transportierte sie in ein kleines Zimmer ohne Fenster. Dieses stellte eine Art kleines Lager dar, das wir für Dekorationen und Accessoires nutzten. Eine der Auftraggeberinnen hatte gestern fast drei Stunden alle unsere Hüte anprobiert. Dabei hatte sie verschiedenartig sitzend im Sessel posiert und sich im großen, vor sie aufgestellten Spiegel angeschaut. Sie musste sich entscheiden, welches Kleid sie für das Porträt bestellen wollte. Die Zeichnung des Porträts sollte schon in einem Monat stattfinden.

Seit ich in die Wohnung des Nikolaj Lwowitsch eingezogen war, die sich in der Sadowaja-Straße befand, hatten mir sowohl die Kraft als auch der Mut gefehlt, zu dem Haus zu fahren, aus dem mich das Schicksal so unerwartet und brutal herausgeworfen hatte, und es mir anzuschauen. Schon mehrmals hatte ich mich auf den Weg bis zum Anfang des Newski Prospekts gemacht, wo ich mit meiner Großmutter Alina in einem großen alten Haus gewohnt hatte. Ich war aber immer wieder kurz davor unentschlossen stehengeblieben und zurückgekehrt. Was wollte ich von meinem damaligen Haus, von meiner Vergangenheit, was suchte ich dort? Einen Teil meiner vergessenen glücklichen Kindheit? Erinnerungen an die Gemütlichkeit, an meine Bleibe voller persönlicher Sachen, die mir für immer genommen worden waren? Wahrscheinlich suchte ich dort nach der verlorenen Liebe meiner Familie, meiner liebsten Menschen. Ich suchte nach den Gefühlen der Geborgenheit und der Zuversicht, die mir ihre Liebe geschenkt hatte. Diese Gefühle waren zusammen mit den Menschen aus meinem Leben verschwunden. Zusammen mit meiner Familie. Ich hatte Angst, mich den fremd gewordenen Wänden zu nähern, um nicht die letzten, mein Herz wärmenden Erinnerungstropfen zu verlieren. Ich war noch immer voller Hoffnung, den Mörder meiner Großmutter zu finden. Zu erfahren, warum sie auf eine so ungerechte Weise hatte sterben müssen. Um etwas über das Schicksal unserer Wohnung herauszufinden.

Nichts kann einfach so verschwinden.

Nichts löst sich spurlos im Universum auf.

Nicht nur das Materielle, auch unsere Gefühle und Gedanken hinterlassen ihre Spur.

Das erzählte mir einmal meine Großmutter, und ich habe keinen Grund, ihr nicht zu glauben. Genau diese Spur wollte ich früher oder später finden. Gerade deswegen war Alinas Porträt für mich so wertvoll. Es war wie ein Talisman, der mich immer wieder an mein unterschwelliges Suchen erinnerte, an den Wunsch, die Spur der Gerechtigkeit in meinem bitteren Schicksal zu finden ...

Kapitel 2 Angstkokon

Wer schon wünscht seinem einzigen Kind Abneigung?

Unglück?

Verfolgung oder Not?

Elend oder Misserfolg?

Gibt es denn solche Menschen auf der Welt?

In einem bin ich mir sicher – keinesfalls wären das Eltern aus einer gebildeten Familie, in der Anstand und Offenheit nicht auf aristokratischen, oft umstrittenen Stammbäumen gründen, sondern aus Fleiß, Ehrlichkeit und Fürsorglichkeit hervorgegangen sind.

Die meinen waren Eltern wie diese. Sie wünschten mir, dem zottelköpfigen Anton Glebow, geboren 1975, ihrem einzigen Sohn, nur Gutes. Von ihrem tragischen Schicksal, das sich wie ein bitteres Echo auf mein weiteres Leben auswirkte, konnten sie nichts wissen. Sie, junge und liebe Menschen, hätten nie geahnt, dass ihnen an einem warmen Herbsttag ein großes Auto entgegenkommt und dass in diesem Auto ein grölender und betrunkener junger Mann, ein Halbkrimineller, der sich nicht gut genug mit den Verkehrsregeln auskannte, am Steuer sitzen würde.

Offenbar blieb er aufgrund seines betrunkenen Zustands am Leben, als sein neuer japanischer Jeep mit unserem älteren Lada frontal zusammenstieß. Meine Eltern hatten viel weniger Glück. Genauer gesagt, sie hatten tragisches Unglück. Entweder, weil sie absolut nüchtern waren, oder weil sie die Regeln im Straßenverkehr immer beachteten und sich an die Regeln des Lebens hielten. Es ist schwer zu sagen. Aber eine große Ungerechtigkeit fand statt: Sie mussten sterben.

Beide und gleichzeitig.

Die traurige Nachricht überbrachte die Polizei per Telefon. Die Beamten bemühten sich noch nicht einmal, einen Revierpolizisten zu der betroffenen Familie zu schicken. Die sachliche Stimme des Polizisten teilte die Tatsache des Verkehrsunfalls mit und bat, zur Identifizierung zu kommen. Das Wort „Identifizierung“ bekam ich mit, wusste aber nicht, was es bedeutete. Ich stand neben meiner Großmutter und konnte nicht begreifen, warum sie weinte und plötzlich hektisch begann, sich anzuziehen, um wegzugehen. Alleine, ohne mich. Ich wollte auf keinen Fall alleine zuhause bleiben, weil mir das unbekannte Wort sowie Großmutters unerklärliche Tränen Angst einjagten. Aber eine Diskussion zwischen einem Kind und einem Erwachsenen war sinnlos – Erwachsene bleiben sowieso bei ihrer Meinung. Großmutter Alina, Papas Mutter, ließ mich bei den Nachbarn und fuhr weg. Dabei bedeckte sie ihren Kopf mit einem schwarzen Tuch.

Ab dem nächsten Tag brachte mich nur noch Großmutter in den Kindergarten. Sie holte mich auch wieder ab, weil Mama und Papa plötzlich aus meinem Leben verschwunden waren. Ohne eine Nachricht zu hinterlassen, etwas zu erklären oder ein Wort zu sagen. Sie verschwanden einfach. Als ob es sie niemals in unserer Familie gegeben hätte. Verschwanden für immer aus dem Leben des kleinen Jungen, ihres Sohnes. Und eine Woche später fuhr ich mit Großmutter Alina auf einem kleinen Lastwagen zum Friedhof. Erst an diesem Tag erkannte ich, dass ich keinen Papa und keine Mama mehr hatte. Wir waren gekommen, um sie zu beerdigen.

Zusammen.

In einem gemeinsamen Grab.

Als wir anhielten, kamen drei Männer zum Auto. Zusammen mit dem Fahrer holten sie die Särge von der Ladefläche und stellten sie auf zwei mitgebrachten Hockern ab. Die Großmutter führte mich erst zu Mama, dann zu Papa. Weil sie sah, wie sehr ich vor ihren blassen und kalten Gesichtern erschrak, erlaubte sie mir nicht, sie zu umarmen und zu küssen. Ich drehte mich von den in Holzkisten liegenden steifen Menschen, die mir auf einmal fremd geworden waren, weg, steckte meinen Kopf in Großmutters Schoß und begann zu weinen.

Die Särge wurden zugenagelt und übereinander auf den Boden gestellt. Zuerst ließen sie in die schwarze, seitlich bröckelnde und feuchte Grube den Sarg mit Papa herunter. Obendrauf wurde der Sarg mit Mama gestellt. Wir standen davor, Großmutter und ich, uns fest umarmend wie ein Baum mit zwei zusammengewachsenen Stämmen.

„Mama ist leichter, deshalb ist ihr Platz oben, und ein gemeinsames Grab ist viel billiger“, erklärte mir leise die Großmutter.

„Zusammen wird es ihnen gutgehen“, dachte ich. Damals, als kleines Kind, konnte ich noch nicht verstehen, was „billiger“ hieß.

Ich wusste auch nicht, was „Tod“ bedeutet.

So blieb ich mit Großmutter Alina, zu zweit, in unserer großen Vierzimmerwohnung in Sankt Petersburg. In dem Haus, das ganz am Anfang meines lieben Newski Prospekts stand. Vor langer Zeit hatte einmal die ganze Wohnung unserer Familie gehört. Später bewohnten wir nur zwei Zimmer, eins Mama mit Papa, das andere Großmutter Alina und ich. Die restlichen zwei Zimmer besaßen fremde Leute. Die Nachbarn wechselten sich ab, zogen zusammen und auseinander, heirateten, ließen sich scheiden, schwirrten vor meinen Augen herum, störten mich aufgrund meines Alters damals aber nicht. Meine Eltern kamen ums Leben, als ich sechs war. Damals waren sie mit einer guten Nachricht unterwegs nach Hause: Papa wurde eine neue Arbeitsstelle angeboten. Wie sich dann herausstellte, kam die Nachricht zu spät. Diese Stelle konnte er nicht mehr antreten. Angesichts des betrunkenen Fahrers kam sein Tod dem frohen Ereignis zuvor.

Zerstörte unseren Lebensrhythmus.

Verletzte das Leben meiner Großmutter und das meine.

Stürzte auf uns mit der gesamten Last eines unvermeidlichen Unglücks.

Senkte unsere Köpfe.

Beugte unsere Knie.

Soweit ich mich erinnern kann, kamen meine Großmutter und ich die folgenden Jahre nach dem tragischen Geschehen sehr gut miteinander aus. Wir liebten uns, wie sich zwei verwandte Seelen, die als einzige von der ganzen Familie übrig geblieben sind, lieben können. Wir hatten niemanden mehr, außer uns. Großmutter, ich, die Grabstätten meiner Eltern und des Großvaters Nikolaj, Alinas Ehemann, den ich nie gekannt hatte. Außer kleinen Freuden und alltäglichen Sorgen hatten wir nichts zu teilen, nur unsere Liebe und Erinnerungen an die von uns gegangenen lieben Menschen.

Die Großmutter hatte zu ihrer Zeit eine Kunstschule absolviert. Danach arbeitete sie als Kunstlehrerin in der Schule. Nach der Arbeit und an den Wochenenden gab sie Privatstunden, um etwas dazuzuverdienen. Wenn sie Glück hatte, was aber nicht oft vorkam, blieb ihr genug Zeit, um mir, dem einzigen und liebsten Enkelkind, das Malen beizubringen. Darüber hinaus konnte sie nichts. Sie konnte nur malen und Menschen lieben, meine liebste Großmutter, eine sehr gutherzige und liebevolle Frau.

Während Alina mich mit einem kleinen Stück Kreide, Stift oder Pinsel in der Hand auf einen Hocker vor die Staffelei setzte und eine weitere Aufgabe stellte, wiederholte sie oft in verschiedenen Variationen:

„Ich bin sehr froh, dass ich mich heute nirgendwohin beeilen muss und dich wenigstens eine Stunde unterrichten kann. Obwohl du mein begabtester Schüler bist, kann ich dir nur die Grundlagen des großen Kunstzaubers beibringen. Aber ohne das Alphabet zu kennen, kann man kein Schriftsteller werden. Zuerst lernt man die Buchstaben, dann bemüht man sich, sie in Worte zusammenzufügen. Danach den Aufbau der Muttersprache zu fühlen, tief im Inneren zu spüren und ihn zu lieben. Nur dann kann man beginnen, selbst zu schreiben. Nicht früher. Genauso ist es beim Malen.

Du lernst, wie man den Stift richtig in der Hand hält.

Den Pinsel.

Wie man seine Härte und Weichheit fühlt.

Lernst die Farbpalette zu verstehen und zu spüren.

Die Farben zu mischen, um den richtigen Ton zu erhalten.

Den zu malenden Gegenstand nicht nur zu sehen, sondern auch wahrzunehmen.

Irgendwann wirst du ein großer und berühmter Künstler, auf den ich stolz sein werde. Mittlerweile machst du schon die ersten Schritte zu deinem Erfolg …

Zeichne doch bitte diese alte Vase. Die haben wir von den Eltern deines Großvaters Nikolaj Aleksandrowitsch geerbt. Wenn du daran denkst, dass in ihr vor fast hundert Jahren einmal Blumen standen, hilft dir das, die Stimmung der damaligen Zeit in dein Bild zu übertragen. Verbindest du das entstandene Gefühl mit dir, dem Menschen von heute, erscheint auf deinem Papier nicht nur eine Vase, sondern ein kleines Kunstwerk. Versuche es. Es ist sehr wichtig: Lerne, die Vergangenheit und die Gegenwart des malenden Gegenstandes oder Menschen in einem Bild zu verbinden. Nur dann kannst du sein inneres Wesen, seine Seele auf das Papier oder auf die Leinwand bringen. Und dann rücken die Erhabenheit des Raffael, die Berühmtheit des Brüllow und das Beseelte des Van Gogh an dich heran. Ich glaube an dich, Antoscha, an deine Zukunft … Komm, lass uns arbeiten.“

Ich liebte die Erzählungen meiner Großmutter sehr. Sie erklärte nicht alles in diesen gewöhnlichen grauen und alltäglichen Tönen, wie die Lehrer in der Schule, die Nachbarn in der Gemeinschaftsküche, die Eltern meiner Freunde. Ihre Sprache war lebhaft, interessant, leicht und irgendwie märchenhaft. Sie wusste, was ich wollte, und ich hatte keine Geheimnisse vor ihr. Wie auch sie nicht vor mir. Großmutter schimpfte niemals, und wenn jemand sie verletzt hatte, setzte sie sich ans Fenster und dachte sehr lange nach, während sie leise dabei weinte. Sie dachte, ich sähe ihre Tränen nicht. Ich wollte sie trösten, beruhigen, denjenigen bestrafen, der ihr wehgetan hatte, weil ich jetzt der einzige Mann in der Familie war.

Das wurde mir aber nicht gestattet.

„Antoscha“, wischte die Großmutter eines Tages ihre Tränen weg, als ich sie umarmte und mich an ihre warme Seite drückte, „es ist alles gut, mein Liebling. Setze dich hin und höre mir bitte zu, ich möchte dir etwas sagen.“

Sie setzte mich behutsam auf einen alten Polsterstuhl, trocknete ihre Augenwinkel mit einem alten Spitzentuch, legte es in die Tasche ihrer selbstgestrickten Hausjacke und schaute mich aufmerksam an.

„Siehst du, mein Lieber, wir leben in einer nicht einfachen Zeit. Nun ist dort“, sie machte eine unbestimmte Geste mit der Hand in Richtung des Fensters, „das Leben unruhig und voller Sorgen. Und wenn es im Land unruhig ist, ist auch die menschliche Seele mit Unruhen, Sorgen und Ängsten überfüllt.

Die Angst sitzt in jedem von uns.

Mit diesem Gefühl kommen wir zur Welt.

Füllt jedoch das Gefühl den ganzen Innenraum des Menschen aus, wird er wohl oder übel aggressiv und versucht, sich intuitiv von dem lästigen Gefühl zu befreien. Der Mensch hüllt sich in eine Hasswolke ein. Dann traut er sich nicht mehr aus diesem Kokon heraus. Dabei denkt er, dass man sich nur so in Sicherheit bringen kann. Dass er nur auf diese Art und Weise das, was ihn stört, aus sich herauspressen kann. Das ist ein großer Irrtum, aber er ahnt es nicht. Je länger der Mensch mit seinen Ängsten und Sorgen allein lebt, desto weniger Kraft bleibt ihm für das normale Leben – die gesamte Energie und Aufmerksamkeit wird für die Erhaltung des Hasskokons aufgebraucht, für die Selbsterhaltung in dieser unsichtbaren, harten und grausamen Wolke ...“

Für mich, als Kind, war es nicht einfach, diese Worte zu verstehen. Aus dem Biologieunterricht wusste ich damals schon, was ein Kokon war und wie er entstand. Aber wie sich ein erwachsener Mensch darin einhüllen konnte, war mir absolut unklar. So wie die Offenbarung, dass dieser Kokon, den man noch nicht einmal berühren konnte, aus Hass bestand. Das klang für mich durchweg rätselhaft. Genauso hatte ich noch nie gehört, dass sich ein Mensch in einer Wolke befinden konnte. Nur Engel schwebten im Himmel und zwischen den Wolken. Wir lebten doch auf der Erde. Wie kam es dazu? Merkwürdig und geheimnisvoll. Trotz meiner vielen Fragen brachte ich Geduld auf und hörte weiterhin aufmerksam zu, ohne sie zu unterbrechen. Ich hoffte, später würde alles viel verständlicher.

„Du denkst wahrscheinlich, dass Erwachsene ein viel einfacheres Leben als Kinder haben?“ Die Großmutter streichelte mit ihrer weichen Hand zärtlich durch meine zerzausten Haarwirbel, mit denen ich selbst sehr zufrieden war. Ohne eine Antwort von mir zu bekommen, fuhr sie fort, um keine Zeit an unnötiges Warten zu verlieren.

„Jedes Alter ist interessant, da es seine eigene Beziehungs- und Verständnisebene hat, von der aus es das Leben betrachtet. Der Mensch wird mit jedem Jahr, jedem Tag immer weiser. Dabei schaut er sein Lebensgepäck durch: Was er weiterhin mittragen und was er als unnötig empfunden wegwerfen soll. Selbst dann, wenn wir erwachsen werden, versteht nicht jeder von uns: Je weniger Sorgen wir in unserem Inneren haben, je weniger Konflikte, Probleme und Unzufriedenheit mit dem alltäglichen Leben uns begleiten, desto einfacher und fröhlicher ist unsere Existenz. Je besser wir unsere innere Welt verstehen, desto ordentlicher wird unser Leben. Für dich ist es doch auch einfacher, ein Heft zu finden, wenn du Ordnung auf deinem Schreibtisch hast. Genau deswegen räumen wir regelmäßig auf. Nicht nur die äußere Umgebung, sondern unbedingt auch dein innerer Zustand muss in Ordnung sein. Die Seele bewahren und rein halten.“

Die Großmutter schaute mich an und wartete entweder auf meine Antwort oder auf meine Fragen. Ich wollte wissen, was „Lebensgepäck“ und „Verständnisebene“ bedeuteten, wo sich bei uns die Seele befand, wie man sie rein halten konnte und was sie mit meinem Schreibtisch gemeinsam hatte. Stattdessen schoss es plötzlich aus mir heraus:

„Warum hast du geweint? Wer hat dir wehgetan?“

Nach ein paar Sekunden des Schweigens holte die Großmutter ihr Spitzentuch hervor, wischte sich damit schnell über die Augen, versteckte es wieder in der Tasche und nahm meine Hände. Direkt in meine Augen schauend sagte sie:

„Mich kann man nicht verletzen, Antoscha, weil ich niemanden verletzt habe. Geweint habe ich, weil mir in der letzten Zeit die Atmosphäre in unserer großen Wohnung nicht mehr gefällt. Ich fühle mich nicht stark genug, um uns vor Veränderungen, die bevorstehen, zu beschützen. Ich bin sehr gespannt auf unsere Nachbarn. Raschid, mit dem wir uns die gemeinsame Küche teilen, hat sich heftig über uns geäußert. All das ist nicht gut und unangenehm. Mach dir aber keine Sorgen, den Konflikt mit den Nachbarn versuche ich friedlich zu regeln. Ich habe dich, und zusammen sind wir stark.“

„Ich bin derjenige, der dich als Mann verteidigen muss!“, fasste ich Mut, dort auf dem weichen, abgewetzten Stuhl sitzend. Das Licht der leuchtenden Tischlampe fiel seitlich auf meine rechte Hand und wärmte sie angenehm.

„Schon gut, mein Liebling. Wenn du groß bist und zum richtigen Mann wirst“, die Großmutter wuschelte wieder durch mein Haar, „dann kannst du uns beide beschützen. Und bis dahin schaffe ich es selbst. Dein Ziel ist es, groß zu werden und einen Beruf zu erlernen. Wenn du mit der Schule fertig bist, bringe ich dich zur Kunstschule, die ich selbst besucht habe. Vielleicht äußerst du den Wunsch, auf die Kunsthochschule oder die Kunstakademie zu gehen. Wer weiß? Die Zeit stellt alles auf seinen Platz. Bis dahin, mein Junge, hast du noch zu wachsen.“

Kurz vor meinem vierzehnten Lebensjahr bat ich die Großmutter, mir mehr über meine Eltern und Großvater Nikolaj zu erzählen. In der Schule hatten wir die Aufgabe bekommen, einen Aufsatz zum Thema „Meine Familie“ zu verfassen. Verzweifelt wusste ich überhaupt nicht, was ich schreiben sollte. Alle hatten Mütter, Väter, Brüder, Schwestern, Tanten, Onkel und andere Verwandte. Ich jedoch hatte niemanden. Mama und Papa waren umgekommen und hatten ihr einziges Kind ohne Geschwister hinterlassen. In der ganzen endlosen Welt hatte ich nur meine Großmutter. Aber für einen vollständigen Aufsatz war sie, die allerbeste und liebevollste Frau, auf keinen Fall genug. So dachte ich damals, als ich die traurigen Fakten meines freudlosen und einsamen Lebens zusammenstellte. Dabei konnte ich nicht ahnen, dass das folgende eines unser letzten, längsten und aufrichtigsten Gespräche sein würde.

„Natürlich erzähle ich dir alles über unsere Familie. Aber eines musst du mir dabei versprechen: Dass du aus meinen Erzählungen nur das Wichtigste für die Klassenarbeit auswählst. Lügen und Unwahrheiten zu schreiben, ist nicht gut, aber man sollte gegenüber anderen Leuten auch nicht zu viel von sich preisgeben. Nicht alle von ihnen sind gut und ehrlich, so wie wir. Die betrügerische Natur der Menschen ist nicht so einfach zu erkennen, wie man denkt.“ In Großmutters Stimme hörte ich eine für mich unverständliche Traurigkeit. Erst jetzt bemerkte ich ihre tiefen Fältchen um die Augen, die sich auf der Stelle von fröhlichen in traurige verwandelten.

„Ich bin keine gebürtige Petersburgerin, mein Engelchen. Meine Eltern stammen aus dem Ural, aus dem Gebiet Kurgan. Und ihr Familienname ist für diese Gegend sehr typisch – Tschernych. Die Familie meines Vaters war wohlhabend. Das halbe Dorf arbeitete damals bei ihr. Die Menschen gaben sich damit zufrieden, dass sie Arbeit und ein Stück Brot hatten. Als die Kommunisten an die Macht kamen, flüchtete unsere Familie nach Karelien, um nicht erschossen zu werden. Ich selbst kann mich an diese Zeit nicht erinnern. Ich erfuhr es später von meiner Mutter.

Von Kindheit an liebte ich das Malen. Vor dem Krieg, als ich gerade mal siebzehn wurde, kam ich nach Leningrad und ging auf die Kunstschule. Auf dieser Schule lernte ich deinen Großvater Nikolaj Aleksandrowitsch kennen. Als junger Lehrer unterrichtete er bei den Studierenden Kunst. Ich war eine von ihnen. Du wirst es wahrscheinlich nicht glauben, aber es war Liebe auf den ersten Blick. Das passiert sehr oft zwischen jungen Menschen. Gewiss erwartet dich das auch, wenn du groß bist. So war es zwischen deinem Opa und mir. Und genauso verliebten sich deine Eltern ineinander.

Zu dieser Zeit fing schon der Krieg an, und wir konnten unser Glück nicht mehr genießen. Der Krieg brachte Elend für alle. Nikolaj wurde sofort eingezogen. Vor seiner Abreise zur Front gaben wir noch unsere Verlobung bekannt, und ich zog in das Haus seiner Eltern. Nikolajs Mutter, meine Schwiegermutter, stammte aus einer verarmten Generation der Ostseebarone. Nachdem sie einen reichen Kaufmann geheiratet hatte, kam sie zu einem Vermögen und ihr Mann zu einem Adelstitel. Das geschah noch vor der Revolution. Damals war dein Großvater noch nicht auf der Welt. Das ist eine durchaus interessante Begebenheit, eine besondere Geschichte, die nicht zum Thema deines Aufsatzes passt. Irgendwann erzähle ich dir mehr davon. Immerhin ist es nicht nur die Geschichte unserer Familie, es ist auch die Geschichte unseres Landes.

Nun, höre weiter. Ich zog also zu den Eltern meines Verlobten. In deren Familie lernte ich vieles kennen. Du weißt schon, dass meine Eltern trotz ihres Wohlstandes einfache Menschen waren. Deine Urgroßeltern väterlicherseits dagegen gehörten zum Kreis der gut gebildeten und intelligenten Leute. Nach vielen Jahren waren ihre Gefühle zueinander noch immer so zärtlich, als ob sie sich erst gestern begegnet wären. Für mich war es ein großes Vergnügen, in ihrer Nähe zu sein und ihre spannenden Erzählungen zu hören. Das waren sehr gute, nette, einfach die besten Menschen auf der Welt. Solch ein Ehepaar habe ich nie wieder im Leben getroffen. Außer vielleicht deine Eltern. Dein Vater ähnelte sehr seinem Großvater und deine Mutter meiner Schwiegermutter. Sie waren sich sehr ähnlich ...

Zu meinem großen Kummer verlor ich ganz früh meine Eltern, genauso wie du. Mein Vater kam an der Front ums Leben und meine Mutter starb vor Hunger. Mir gelang es jedoch, während dieser schrecklichen Kriegszeit dank der Familie deines Urgroßvaters am Leben zu bleiben. Er arbeitete als Leiter eines Lebensmittellagers, deshalb hatten wir immer etwas mehr zu essen als andere Familien. Satt waren wir nie, hatten aber jeden Tag unsere Mahlzeiten. Und ich hatte Glück: Nikolaj kam mit geringen Verletzungen aus dem Krieg zurück, und als er wieder gesund wurde, heirateten wir. Bald wurde unser Sohn Petenka, dein Vater, geboren. Er wurde groß, beendete die Schule, begann sein Studium und begegnete dem wunderbaren Mädchen, Iruschka Ivanova, das er später heiratete. Dann kamst du zu Welt, mein Antoscha.“

Großmutter wurde still und dachte nach. Mit traurigem Blick schaute sie die Lampe hinter meinem Rücken an. In ihren Augen zeigte sich eine Träne, dann eine weitere. Beide liefen langsam die Wangen herunter. Plötzlich, als würde Großmutter wieder zu sich kommen, holte sie tief Luft, nahm meine Hand, küsste sie und drückte sie an ihre weiche, warme und feuchte Wange.

„Der Knabe Antoscha schaffte es nicht, bis dahin groß zu werden, als Petja und Ira wegen eines betrunkenen Fahrers gleichzeitig sterben mussten. Und er blieb mit dir ganz allein“, fügte ich hinzu. Alinas Traurigkeit breitete sich in mir aus. Mein kleines Kinderherz krampfte sich zusammen. Ich wollte weinen, schämte mich aber, meine Schwäche zu zeigen. Deshalb presste ich einfach stark meine Zähne zusammen, sodass ich mir schmerzhaft auf die Zunge biss.

„Ja, mein Lieber. Genauso war es ... Es ist schwer, das Geschehene zu begreifen. Aber letztendlich ist das Leben ziemlich schlicht. Und gerade deshalb ist alles in ihm erstaunlich kompliziert. Denke daran und erschwere niemals grundlos dein Leben und das Leben anderer Menschen ...“

Nach diesem Gespräch vergingen etwa zwei Monate. Eines trüben herbstlichen Tages kam ich von der Schule nach Hause und sah vor unserer Wohnungstür Menschen in Polizeiuniform. Als einer von ihnen bemerkte, dass ich an ihnen vorbeiwollte, hielt er mich am Ärmel fest und sagte:

„Bist du Anton Glebow?“ Ja, ist doch klar. „Also, Junge, keine Eile. Bleib dort, wo du bist. Deine Großmutter gibt es hier nicht mehr.“

„Wo ist sie denn?“, fragte ich herausfordernd. „Sie wartet auf mich, weil sie weiß, dass ich aus der Schule komme. Und was machen Sie in unserer Wohnung? Lassen Sie mich durch!“

„Deine Großmutter wurde er…“, der Polizeibeamte stockte mitten im Wort, während er mich in die Richtung der Küche schob, „... eigentlich ist sie heute Morgen verstorben. Wir wurden von den Nachbarn gerufen. Geh mal zur Seite und warte solange dort.“

Die neuen Nachbarn, deren Namen ich nicht kannte und an deren Gesichter ich mich noch nicht einmal erinnern konnte, schauten mich mit großen Augen an und begleiteten mich mit fragenden, mitleidigen Blicken.

Es kam mir vor, als landete ich gegen meinen Willen in einer fremden, merkwürdigen Welt. Als schliefe ich fest und alles, was um mich herum geschah, wäre nur ein Alptraum. In meinem Kopf drehte sich alles leicht, der Boden unter den Füßen schien nicht echt zu sein, die Luft blieb mir weg. Gleich, in dieser Minute, würde ich aufwachen und alles wäre wieder so wie früher. Ich würde in mein Zimmer gehen und meine Großmutter sehen, die mir entgegeneilte.

Trotz meiner Bemühungen gelang es mir aber nicht aufzuwachen. Unbekannte Menschen mit und ohne Uniform liefen um mich herum.

Redeten miteinander.

Gaben unverständliche Worte von sich.

Schüttelten die Köpfe und schauten heimlich in meine Richtung.

Senkten die Blicke und wandten sich mühsam von einem großen dunkelroten Fleck ab, der sich unregelmäßig auf dem alten Teppich im Flur ausbreitete.

Nachdem ich ungefähr zwei Stunden später meine Sachen in Papas großen Rucksack gepackt hatte, versiegelten die Polizisten unsere zwei Zimmer, setzten mich in ihr Auto und fuhren zur Kindersammelstelle. Ohne zu erklären, was in meiner Abwesenheit wirklich zu Hause passiert war. In leicht mitfühlendem Ton wurde mir gesagt: „Bis zur Aufklärung der Sachlage.“ Welche Sachlage und wer sie erklären und aufklären musste, wurde mir nicht mitgeteilt.

Mich, einen Teenager, ließen sie in Unkenntnis meines eigenen Schicksals. Ich befand mich in absoluter Ungewissheit und fühlte mich wie an einem Gummiband aufgehängt, das mich mal herunterließ, mal wieder hochzog und durch das Schwanken Übelkeit hervorrief. Erst jetzt wurde mir klar, was ein Angstkokon, von dem mir meine Alina vor kurzem erzählt hatte, bedeutete. Keine Ahnung, wie, aber ich befand mich von Kopf bis Fuß fest eingewickelt in diesen rauen und klebrigen Kokon.

Meine Großmutter sah ich nie wieder.

Weder lebend noch tot.

Ebenso wie unsere Wohnung – meine einzige und sichere Zuflucht. Schlechte Menschen warfen mich aus dem Elternhaus in die ungewisse Welt hinaus und schlossen die Türe fest hinter mir, hinter der mein früheres Leben zurückblieb. Zwangen mich mit jeder Zelle meines Körpers, die unsichtbare und enge Grenze zwischen dem Guten und Bösen zu spüren, zwischen Barmherzigkeit und Gleichgültigkeit, Liebe und Hass. Zwangen mich unfreiwillig auf das unendliche und leere Feld unter meinen Füßen zu schauen.

Bei Antoscha Glebow fanden sich weder nahe noch entfernte Verwandte, deshalb wurde ich nach dem geltenden Gesetz und den bestehenden Verhältnissen drei unendlich lange Tage später aus der Kindersammelstelle in ein Kinderheim gebracht.

Vor einem Monat war ich vierzehn geworden.

Und mit meinen vierzehn Jahren blieb ich ganz allein.

Ohne Großmutter, Freude einer Familie und Zuhause.

Ohne den letzten dünnen Faden, der den Menschen an den Wohnort und die alltäglichen gewöhnlichen Sorgen bindet. An den Gedanken, dass dich jemand braucht. An das normale Leben eines jeden von uns.

Kapitel 3 Flucht

Ich hatte noch nie gehört, geschweige denn gewusst, was ein Kinderheim war. Und wie sich herausstellte, war ich nicht der Einzige, der keine Verwandten und Freunde hatte. Von meinesgleichen gab es mehr als genug. Solche, die niemand haben wollte. Nicht Eltern, nicht Verwandte, nicht fremde Familien, nur die Beamten, die für uns bezahlt wurden. Die in ihren dicken Berichtsbüchern einen weiteren fetten Haken machten.

Einnahmen – Ausgaben.

Netto – brutto.

Eine nächste Einnahme, die vor ihren Köpfen landete, um die staatlichen Gelder, die ohnehin ständig fehlten, zu verschwenden.

Nein, meine Eltern hätten mich nie weggegeben.

Sie hätten es niemals tun können.

Niemals so, wie andere ihre leiblichen Kinder im Stich lassen. Sie hätten nicht zugelassen, dass ich in eine Atmosphäre von Abneigung und Bosheit geriet. Mama und Papa liebten mich sehr. Mich, ihren einzigen Sohn Antoschka. An ihrem Tod, der sie gleichzeitig ereilte, trugen sie keine Schuld. Wie schade, dass ich damals nicht bei ihnen war. Dann hätten mich die grenzenlose Einsamkeit, die Angst der Ungewissheit und das Gefühl des unersetzlichen Verlustes nicht verrückt gemacht. Diese Art von Erfahrungen durchzumachen, gehört nicht zur Kindheit. Es ist das Leben eines Erwachsenen, dem ich noch nicht gewachsen war.

Das Kinderheim machte auf mich einen schrecklichen Eindruck. Sowohl von außen wie von innen.

Unordentlich verputzte Wände mit schäbigem Anstrich.

Rissiger, splitteriger und dreckiger Boden aus knarrenden Dielenbrettern.

Geruch ewiger Armut, der aus jeder Ecke in die Nase stieg.

Dunkle Farben, dunkle Gerüche, dunkle Gefühle.

Essen, das Ekel erregt.

Blaues Kartoffelpüree.

Dünne Suppe mit einem schlecht geschälten Kartoffelstück und einem einsam schwimmenden Kohlblatt.

Weißlicher, ungesüßter Kissel.

Keine Lust, sich auf die graue, streng nach Chlor riechende Bettwäsche zu legen. Es kam mir vor, als ob ich zwischen zwei in Zement getauchte schmutzige Handtücher gebettet würde: hart, kalt, kratzig und schmerzhaft vor Ungemütlichkeit.

Zähne putzen ohne Zahnpasta und Zahnbürste. Es gab weder das eine noch das andere.

Waschen mit kaltem gelbem Wasser.

Handtücher hier – ein Luxus.

Toilettenpapier auch.

Die alltäglichen Kleinigkeiten, an die ich mich in den vierzehn Jahren gewöhnt hatte, verschwanden sofort. Überließen den Platz einem großen stinkenden Loch, in das mich das Leben hineingestoßen hatte und in dem es unmöglich war, etwas Menschliches zu finden. Keine Gegenstände, kein Mitgefühl, keine Freundlichkeit. Nichts davon, was den Anfang des sich entfaltenden Lebens – die Jugend – begleiten sollte.

Worte wie „Liebe“, „Aufmerksamkeit“, „Mitleid“ hörte dort keiner. Diese Worte waren Tabu. Die Erzieherinnen und Lehrer kämpften um ihren eigenen Platz an der Sonne, und der Weg führte über unsere dünnen, vor Abneigung und Hunger erschöpften Körper. Über unsere vor Verlust und geistiger Anspruchslosigkeit hart gewordenen Seelen.

Ich kann mich noch recht gut an eine Erklärung meiner Großmutter erinnern. Sie sagte, dass unsere Seelen nach dem Tod erst zum Gottesgericht kommen und von dort in das Paradies oder in die Hölle. Der Mensch wird nach seinen Verdiensten und seinem Glauben beurteilt. Zwar hatte sie dabei gelacht und gesagt, dass bis jetzt noch keine einzige Nachricht aus dem Jenseits an die Lebenden gelangt sei. Deshalb könne keiner der Erdbewohner den Ablauf des Gottesgerichts genau wissen. Doch lieber nichts riskieren und sich noch im Leben den Weg nach oben, zur Sonne und zum Guten, und nicht in den dunklen Abgrund der Hölle verschaffen.

An diese Worte erinnerte ich mich bereits am zweiten Tag meines Aufenthaltes im Kinderheim. Mir wurde klar, dass ich schon zu Lebzeiten in die Hölle kam, ohne vor Gottes Gericht gestellt zu werden.

Ganz am Ende des Weges in der Sackgasse landete.

Schlechter ging es nicht mehr.

Tiefer auch nicht.

Hier wurde niemand geliebt, weil keiner wusste, was Liebe war. Wie man lieben muss und kann, da er selbst dieses Gefühl nicht erleben konnte.

Liebe war hier ein fremder Begriff.

Keiner hatte Mitleid, weil er nicht wusste, wie man jemanden bemitleiden kann. Keiner beschützte den anderen, da er nicht wusste, was dies bedeutet – jemanden, der schwächer als er selbst ist, zu beschützen.

Die Erzieherinnen vereinten Grobheit, Respektlosigkeit und Bosheit in sich. Schlampig und ärmlich gekleidet drückten sie sich ebenfalls gemein und gedankenarm aus. Genauso schlampig arbeiteten und lebten sie.

Die Mädchen wuchsen entweder schüchtern oder vulgär und frech auf.

Die Jungen verängstigt, wie ich, oder unverschämt und aggressiv.

Jeder der Bewohner dieses ungemütlichen und schmutzigen Hauses war eingehüllt in seinen eigenen und individuellen Kokon.

Kokon des Hasses.

Kokon des Schmerzes.

Kokon der Angst.

Erst hier begriff ich endlich die weisen Worte meiner Großmutter: „Wenn der Mensch Angst hat, wird er aggressiv.“

Dieses beherrschende Gefühl der Angst, die von den Kindern kam, spürte ich. Sie durchbrach die dünnen Wände des Kokons, lief nach außen oder saugte fremde Ängste auf, und dabei umhüllte und eroberte sie die gesamte Umgebung.

Wurde stärker, dichter, fester.

Erfüllte jede freie Zelle mit ihrem klebrigen Gefühl.

Steckte an, wie eine Infektion.

Zwang, sich noch mehr zu fürchten.

Nahm die Reste der Freiheit.

Würgte die Kehle.

Saugte die Kraft zum Leben und Kämpfen aus.