14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

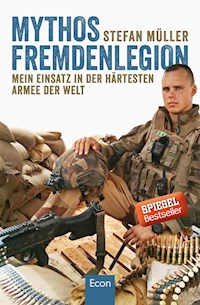

Die französische Fremdenlegion umgibt ein Mythos. Bewerber aus aller Herren Länder wollen dazugehören – und sie werden streng ausgesiebt. Denn die Ausbildung ist brutal, die Strafen sind drakonisch, der Einsatz des Lebens ist Geschäft. Stefan Müller war fünf Jahre lang dabei. Er war an Operationen an der Elfenbeinküste, im Senegal und in den Vereinigten Arabischen Emiraten beteiligt. Müller zeichnet erstmals ein realistisches und auch kritisches Bild von dieser sagenumwobenen Eliteeinheit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 469

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Das Buch

Im Jahr 2009 bewirbt sich Stefan Müller bei der französischen Fremdenlegion. Zu diesem Zeitpunkt weiß er kaum mehr von dieser sagenumwobenen Truppe, als die Internetsuchmaschine ausspuckt. Sein altes, bequemes Leben in Deutschland reicht ihm nicht. Er will Abenteuer erleben und in den Kampf ziehen. Fremdenlegionär zu werden, ist sein größtes Ziel.

Er durchläuft die harten Aufnahmetests – ohne Französischkenntnisse. Und er wird in die Fremdenlegion aufgenommen. Er bekommt eine neue Identität, kämpft sich durch die Grundausbildung und diverse Lehrgänge und wird am Ende Caporal. Nun darf er selbst Befehle geben und ist für seine Männer verantwortlich. Von Anfang an führt er Tagebuch, um seine Eindrücke bei der Fremdenlegion festzuhalten. Er ist hautnah dabei und kann ungeschminkt berichten: von der Auswahl der Rekruten, von der Härte der Ausbildung, vom gnadenlosen Drill, von den Einsätzen in umkämpften Gebieten und vom Alltag bei der Fremdenlegion. Dabei glorifiziert Stefan Müller seine Zeit als Fremdenlegionär nicht.

Fünf Jahre sind genug: Stefan Müller verlässt die Fremdenlegion nach Ablauf seines Vertrags im Jahr 2014. Er suchte die Herausforderung, er wollte an seine persönlichen Grenzen gehen, psychisch wie physisch. Das alles hat er geschafft. Und er hat Abenteuer erlebt – aber zum Teil ganz andere, als er sich vorgestellt hatte.

Der Autor

Stefan Müller (*1985) diente in der Division Spezielle Operationen der Bundeswehr, bevor er sich zwei Jahre später für fünf Jahre bei der Fremdenlegion verpflichtete. Er durchlief dort die Grundausbildung, wurde als Waffenspezialist an der Eryx ausgebildet und absolvierte drei Kommando- und den Caporals-Lehrgang erfolgreich. Er spricht Deutsch, Englisch, Russisch – und seit der Fremdenlegion auch Französisch. Heute arbeitet er in der Sicherheitsbranche.

Stefan Müller

Mythos Fremdenlegion

Mein Einsatz in der härtesten Armee der Welt

Aufgeschrieben von Martin Specht

Econ

Um die Persönlichkeitsrechte einiger Akteure zu wahren, wurden deren Namen und Personenbeschreibungen verfremdet. Alle in diesem Buch dargestellten Ereignisse, Szenen und Dialoge haben sich aber wie beschrieben so oder in sehr ähnlicher Weise abgespielt.

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de

Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.

Hinweis zu Urheberrechten

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

ISBN: 978-3-8437-1151-7

© der deutschsprachigen AusgabeUllstein Buchverlage GmbH, Berlin 2015

© für Fotos im Bildteil: privatRedaktion: Michael Schickerling, München, und Desirée Šimeg, GersthofenUmschlaggestaltung: FHCM GRAPHICS, BerlinFoto Umschlag: Stefan Müller

E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin

Alle Rechte vorbehalten

Dieses Buch widme ich meinem Freund und Mentor Hans »JoHan« Moser. Es war sein Wunsch, dass ich meine Erinnerungen und Erlebnisse der Nachwelt hinterlasse. Leider hast du es bis zur Veröffentlichung des Buches nicht geschafft, unter uns zu bleiben und bist am 6. Dezember 2013 von uns gegangen. Unvergesslich bleibst du in bester Erinnerung an die vielen schönen, lustigen und auch abgefahrenen Momente in meinem Leben. Von dir durfte ich all das kennenlernen, was man weder mit Geld kaufen noch in Büchern finden konnte. Jedes Jahr am 6. Dezember zünde ich eine Kerze für dich an und verbleibe einen Moment in meinen Erinnerungen. Ich danke dir für alles, mein Freund!

Inhalt

Über das Buch und den Autor

Titelseite

Impressum

Widmung

Wüstensand

1 Bienvenue in der Fremdenlegion

Shave

Bonne chance

Identität

Présélection

Mama, Papa, PlayStation

Woran glaubst du?

Geschichtsstunde

Besiegelt

Parlez-vous Français?

Famas

Drill

Die Sechs-Stunden-Regel

Bam! Bam!

Marsch »Képi Blanc«

2 Einmal Elfenbeinküste und zurück

Schrubber

Bonne année

Kampfkompanie

Explosiv

Tattoo

Zu allem bereit

Kaufrausch

Afrika

Sticheleien

Nulleinhundert

Schmuggler

Pizza Speciale

3 Vom Légionnaire zum Caporal

Hasenjagd

Nachtorientierungsmarsch

Zombies

Macho

Europapark

Spring!

Unter Wasser

Saturday Night Fever

4 Mission courte durée am Golf

Wüste

Grün ist die Nacht

Luxus am Golf

Andere Länder, andere Sitten

5 Legio Patria Nostra

Rockstar

Alte Freunde

Gründe

Holiday

Entscheidungen

Universal Soldier

Interaktion

Feiertage

Ausgemustert

Scheiße, ich bin tot

6 Einsatz in Mali

Operation Serval

Gao

Der erste Einsatz

Mon frère

Brückenarbeiten

Mangos und Gefechtsrationen

Notfall

Geisterdorf

Sprengkraft

Netzprobleme

Erwischt

Malaria

Stählerne Pferde

Feindkontakt

Knapp

Ehre der Kompanie

Good-bye, Mali

7 Adieu Fremdenlegion

Heimat

Zukunftspläne

Abschied von meiner großen Familie

Sind Sie Franzose?

Gutes Ende

Nachwort

Danksagung

Bildteil

Feedback an den Verlag

Empfehlungen

Wüstensand

Hitze. Endlose, schier unerträgliche Hitze. Hier draußen in der Wüste war es so heiß, dass mir das Atmen schwerfiel. Und dann noch der verdammte Wüstensand überall. Der Stoff meiner verschwitzten Kampfuniform war voll davon, mein Gesicht und meine Maschinenpistole ebenso. Ich nahm einen großen Schluck aus meiner Wasserflasche. Sand knirschte zwischen meinen Zähnen – und erfrischend war das warme Gesöff auch nicht. Am liebsten wäre ich jetzt kopfüber in einen eiskalten See gesprungen. Stattdessen war ich in der verflixten Wüste auf todlangweiliger Mission. Absolut zero action hier.

Nur ein Gecko kroch langsam auf einen Stein, der neben dem Fahrzeug lag. Sonst bewegte sich hier nichts. Auch wir vermieden jede unnötige Bewegung, die nichts brachte außer Schweißausbrüche.

Wir hatten eine kurze Pause eingelegt, um auf neue Anweisungen zu warten. Über dem weitläufigen Gebiet vor uns kreisten Helikopter. Wenn sie etwas Verdächtiges bemerken würden, wäre es unsere Aufgabe, hinzufahren und uns das Ganze mal genauer anzusehen. Wir waren mehrere Stunden Autofahrt vom nächstgelegenen Stützpunkt entfernt. Außer dem Brummen des Motors im Leerlauf war nur das Heulen des Windes zu hören. Ein heißer Wind aus nordwestlicher Richtung blies Sand und Dreck vor sich her. Ich zog mein Tuch, das ich mir zum Schutz gegen den Staub vors Gesicht gebunden hatte, jetzt wieder über den Mund. Ich stand in der offenen Luke des Geländewagens. Nirgendwo gab es Schatten in dieser Ebene, die sich scheinbar endlos bis zum Horizont erstreckte. Außer einem gleißenden weißen Himmel und hellem Sand und Geröll war weit und breit nichts zu sehen. Keine Farben, kein Grün, keine Wolken, nichts. Alltag in Mali.

Ich befand mich in der Sahelzone im Norden des Landes – eine Gegend, in der Steppe und Savanne in die sandigen Weiten der Sahara übergehen. Vereinzelt gab es in dieser Einöde schwarze Gesteinsbrocken und trockene Dornbüsche.

Im Januar 2013 hatte Frankreich mit der Operation Serval begonnen und Truppen nach Mali geschickt. Islamisten hatten große Teile Nordmalis unter ihre Kontrolle gebracht und rückten in Richtung Süden auf die Hauptstadt Bamako vor. Frankreich – einstige Kolonialmacht – griff ein und führte Krieg gegen sie. Daran waren von Anfang an auch Einheiten der Fremdenlegion beteiligt.

Innerhalb weniger Wochen gelang es, die Aufständischen zurückzudrängen. Timbuktu, Gao und weitere Städte im Norden wurden befreit. Die Islamisten zogen sich in die Wüste zurück und versteckten sich.

Im Mai 2013 kam ich mit meinem Regiment – dem 2e Regiment étrangère d’infanterie – nach Gao. Die Patrouillen der Fremdenlegion hatten die Aufgabe, die Islamisten in dem riesigen und schwer zugänglichen Gebiet – ungefähr so groß wie die Bundesrepublik Deutschland – aufzuspüren. Ein schwieriger und langwieriger Job. Denn unsere Gegner blieben in ihren Verstecken und griffen nur gelegentlich aus dem Hinterhalt an.

Außer mir saßen an diesem Tag noch ein Sergent und der Fahrer in dem Geländewagen. Ich hatte die beiden erst am Tag vorher kennengelernt. Sie gehörten einer anderen Einheit an und brauchten einen dritten Mann für die Mission. Da ich gerade meine Malaria auskuriert hatte und meine Kompanie – während ich noch im Lazarett lag – zu einer zweiwöchigen Patrouillenfahrt aufgebrochen war, stand ich zur Verfügung. Alles war besser, als blöd rumzusitzen. Ich war seit drei Tagen wieder gesund und hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich untätig war. Außerdem wollte ich endlich wieder raus und was erleben, ich sehnte mich nach Action. Leider war es unmöglich, dass ich zu meiner Kompanie stieß. Sie befand sich mitten im Nirgendwo und war nur per Helikopter zu erreichen. Die Helis flogen aber keinen einzelnen Legionär »mal eben« mitten ins Kampfgebiet, nur um ihn bei seiner Einheit abzuliefern.

Stattdessen hatte man mich mit einer Ladung Wasser, Bier, irgendwelchen Fahrzeugteilen und Munition mitten in der Wüste und mehr als fünf Stunden von meiner Kompanie entfernt abgesetzt. Dort war ich auf die Einheit der Fremdenlegion gestoßen, mit der ich nun seit sechs Uhr morgens auf Aufklärungsmission war. Der Sergent, ein sportlicher Typ, hatte das Kommando. Er war Jugoslawe, um die dreißig Jahre alt, schätzte ich. Wenn er lachte, leuchtete eine Reihe strahlend weißer Zähne aus seinem sonnengebräunten Gesicht. Eine längliche Narbe zeichnete sich deutlich auf seiner rechten Wange ab. Der Fahrer, ein Rumäne, war jünger. Er hatte einen beeindruckenden Bizeps, eng beieinanderstehende Augen und – wie die meisten Legionäre – einen kahlgeschorenen Schädel.

Mittlerweile war es elf Uhr, wir waren schon seit fünf Stunden unterwegs. Bisher war rein gar nichts passiert. So langsam bekam ich echt miese Laune. Von Action keine Spur. Ich stand auf dem Rücksitz, streckte den Oberkörper durch die Luke im Dach und checkte gelangweilt die Umgebung. Meine Maschinenpistole lag vor mir. Niemand sprach, die sengende Hitze setzte uns allen gleichermaßen zu. Ich sah durch mein Fernglas: vor Hitze flimmernde Luft, sonst nichts.

Der Sinn und Zweck solcher Aufklärungsmissionen ist ja, den Feind aufzuspüren und ihn zum Kampf zu stellen. In Mali wurde das dauernd gemacht. Die Kompanien waren dabei tage- und wochenlang unterwegs. Jeder von uns hoffte, dass es endlich einmal zum Kampf kommen würde. Dafür waren wir ausgebildet und nach Mali geschickt worden. Aber in neunzig Prozent aller Fälle ereignete sich nichts. Die Islamisten tauchten lieber ab, wenn sie uns kommen sahen.

Auf einmal meldete sich der Sergent: »Seht ihr das auch? Schräg rechts vor uns.«

Ich blickte in die Richtung. Ja, da war vielleicht etwas, in einbis zwei Kilometern Entfernung. Ich schaute durch ein Fernglas und sah, dass dort eine große Staubwolke aufstieg. So viel war sicher. Und sie bewegte sich gegen die Windrichtung. »Kann sein, dass dort etwas fährt«, meldete ich. In der Wüste erkennt man Fahrzeuge schon aus großer Distanz, weil sie eine ziemliche Staubfahne hinter sich herziehen.

Es war definitiv ungewöhnlich, dass sich jemand so tief in der Wüste aufhielt. Die Nomaden beschränkten ihre Wanderungen wegen der Kämpfe mit den Islamisten auf belebtere Gebiete. Hier gab es nichts außer der algerischen Grenze, die ein paar hundert Kilometer weiter nördlich verlief. »Das schauen wir uns mal aus der Nähe an!«, entschied der Sergent.

Ich hielt meine Maschinenpistole fest, das Fahrzeug fuhr ruckartig an. Ich stellte mich breitbeinig auf den Sitz, um das Gleichgewicht zu halten. Auch unser Wagen zog nun eine meterhohe Staubwolke hinter sich her. Wer immer da draußen unterwegs war, konnte uns also jetzt ebenfalls leicht entdecken. Für den Bruchteil einer Sekunde dachte ich daran, dass wir nur zu dritt und relativ schwach bewaffnet waren. Wir waren die Vorhut einer Gruppe von sieben Fahrzeugen, die mehrere hundert Meter hinter uns fuhren. Bei den Aufklärungsmissionen ist Schnelligkeit ein entscheidender Faktor, deshalb wird auf schwere Waffen verzichtet. Scheißegal, jetzt war endlich was los!

Die Staubfahne am Horizont bewegte sich immer noch in die gleiche Richtung. Unser Fahrer trat aufs Gas. Solange der andere uns nicht entdeckte und die Richtung beibehielt, hatten wir eine Chance. Wir näherten uns seitlich und holten schnell auf. Ich sah, wie der Schatten unseres Fahrzeugs auf dem Boden neben uns herflitzte. Das VBL hat eine gedrungene Silhouette: vier Räder, kantige Form. Ein schnelles, geländegängiges Aufklärungsfahrzeug, 90 Stundenkilometer fix. Als ich es das erste Mal sah, musste ich an eine Wüsten-Rallye denken.

Ich schob das Tuch fester vor meine Nase und zog den Kinnriemen meines Helms nach. Der heiße Fahrtwind blies mir ins Gesicht, die Sandkörner fühlten sich an jeder unbedeckten Stelle an wie tausend Nadelstiche. Ich kniff die Augen zusammen, denn selbst meine Sonnenbrille konnte mich nicht vor ihnen schützen, und hob mein Gewehr. Jedes Mal, wenn wir über eine Bodenwelle oder einen Stein rasten, machte das Fahrzeug einen ordentlichen Satz. Ich wurde in meiner Luke hin und her geworfen und stemmte mich gegen den Rand, um nicht herausgeschleudert zu werden.

»Und? Was siehst du?«, wollte der Sergent von mir wissen. Für einen kurzen Augenblick glaubte ich, durch mein Fernglas einen schwarzen Punkt im wehenden Sand zu sehen. Es fiel mir schwer, das Gewehr ruhig zu halten, und jedes Ruckeln des Geländewagens veränderte mein Blickfeld. Plötzlich sah ich etwas aufblitzen – wie aus Metall. »Irgendetwas ist da …«, sagte ich.

Mit einer scharfen Drehung steuerte das VBL unvermittelt nach links und ich schleuderte mit Karacho mit dem Becken gegen den Rand der Luke.

»Verdammt!«, schrie ich den Rumäne an. »Pass doch auf!«

»Sorry, Felsen!«, meldete der Fahrer knapp zurück. »Musste ausweichen.« Wir rasten weiter.

Zum Glück hatte ich den Haltegurt meines Gewehrs an einem Karabinerhaken meiner Weste befestigt – sonst wäre es in hohem Bogen weggeflogen und läge jetzt irgendwo im Wüstenstaub.

Als ich wieder festen Stand hatte, unterdrückte ich den Schmerz und konzentrierte mich voll auf meine Aufgabe. Die Staubwolke war inzwischen viel größer geworden, wir hatten ordentlich aufgeholt. Ich schaute noch einmal durch das Fernglas und schob den Sicherungshebel meiner MP zurück. Man weiß ja nie.

»Da ist …«, sagte ich mehr zu mir selbst als zu den anderen. Ich glaubte, für den Bruchteil einer Sekunde etwas Schwarzes gesehen zu haben. Aber dann verschwand es in einer Senke.

Einmal glaubte ich, ein Motorengeräusch zu hören, das nicht von uns kam. Ein hohes, fast kreischendes Brummen. Doch dann war es wieder weg. Der Rumäne trat das Gaspedal wieder durch und wich Steinen und vertrocknetem Gestrüpp aus, so gut er konnte. Neben mir bog sich die auf dem Dach angebrachte Antenne des Funkgeräts nach hinten.

Mittlerweile war ich richtig aufgeregt, spürte den Adrenalinkick. Ich wollte unbedingt wissen, was da vor uns war, und kam mir vor wie ein Jäger auf Beutezug. Totaler Tunnelblick: Es gab nur noch uns und das unbekannte Fahrzeug, das den Staub aufwirbelte. Es war unvermeidlich: Sehr bald würden wir auf den Unbekannten treffen. Und wir mussten auf alles gefasst sein.

Meine Waffen waren das Einzige, was ich jetzt brauchte. Außer der MP hatte ich eine Pistole bei mir, die an meiner Weste angebracht war. Ohne hinzuschauen, berührte ich den Griff der Waffe. Sie war da, und das gab mir ein gutes Gefühl. Irgendwie beruhigend.

Da! Auf einmal war wieder das Motorengeräusch zu hören. Ich riss das Zielfernrohr hoch – nichts.

Plötzlich schoss ein Motorrad über eine Bodenwelle in die Höhe. Die Maschine flog für einen kurzen Augenblick durch die Luft, der Fahrer stand im Sattel. Er hatte uns bemerkt und gab jetzt auch Vollgas.

»Motorrad vor uns«, schrie ich ins Mikrophon zum Sergent. Eine Cross-Maschine, ein verdammt schnelles Teil.

»Versucht abzuhauen«, keuchte ich.

Wir setzten uns jetzt direkt mit dem Wagen hinter ihn. Eine rasante Verfolgungsjagd begann. Mein Herz raste ebenfalls – vor Aufregung und Jagdfieber.

»Ist der Typ bewaffnet?«, fragte der Sergent.

Ich bemühte mich, ganz ruhig zu bleiben. Langsam atmete ich ein und aus, schaute nun durch das Zielfernrohr meiner Waffe. Ich fokussierte mich auf den Motorradfahrer vor uns.

»Ja, Kalaschnikow auf dem Rücken. Eindeutig bewaffnet.«

Der Mann trug schwarze Kleidung und so etwas wie einen Turban; das Metall seiner Waffe glänzte in der Sonne. Er drehte sich um und bewegte einen Arm.

»Moment«, sagte ich ruhig. »Er hat was weggeworfen.«

Wahrscheinlich wirft er Ballast ab, dachte ich, und hofft, so zu entkommen. Die nach uns kommenden Fahrzeuge fanden später an der Stelle einen Tragegurt mit AK-47-Magazinen. Seine Kalaschnikow hatte der Motorradfahrer allerdings behalten.

»Sergent?«, fragte ich. »Soll ich ihn ins Visier nehme? Habe gute Sicht.«

»Ja!«

Ich stabilisierte mein Gewehr mit beiden Händen und versuchte, die Stöße unseres Fahrzeugs abzufangen, indem ich ein wenig in die Knie ging. Mein Oberkörper war angespannt.

Wir fuhren jetzt direkt in der Staubwolke des Motorrads vor uns. Ab und zu tauchte es daraus auf.

»Verdammt noch mal, ich kann so nichts sehen«, fluchte ich. »Wir müssen uns schräg hinter ihm halten.«

Der Fahrer passte den Winkel leicht an, behielt aber die Geschwindigkeit bei. Dann hatte ich den Typen im Visier: Der rote Punkt der Zieloptik saß da, wo er hingehörte. Ich glich jedes Ruckeln des Fahrzeugs sorgfältig aus. Da drehte sich der Motorradfahrer wieder für einen kurzen Moment um. Ich sah sein Gesicht durch mein Zielfernrohr und hatte das Gefühl, er könne mich ebenfalls sehen.

»Sergent, ich hab’ ihn«, meldete ich. »Soll ich einen Warnschuss abgeben?«

Ich wusste, dass er mir jetzt nicht mehr entkommen konnte. Die Einsatzregeln in Mali schrieben vor, dass man zuerst einen Warnschuss auf Verdächtige abgeben musste – wenn man nicht selbst beschossen wurde. Ergaben sie sich daraufhin, nahm man sie fest. So war es jedenfalls gedacht.

»Schieß auf ihn!«, schrie der Sergent. Okay. Mir war es egal. Ich atmete einmal tief ein und hielt die Luft an, um bei dem Schuss eine ruhige Hand zu haben. Der rote Punkt lag immer noch genau im Ziel. Bei voller Fahrt konnte sich das jede Sekunde ändern. Mit meiner Maschinenpistole konnte ich zwar Dutzende von Kugeln in der Minute abfeuern, aber einfach draufhalten und losballern ging nicht. Im Magazin sind nur fünfundzwanzig Schuss. Wenn sich das Ziel in einiger Entfernung so schnell bewegt, muss man schon genau zielen, um keine Munition zu vergeuden, denn ein Magazinwechsel kostet einfach zu viel Zeit. Ich wartete einen Moment ab, in dem unser Fahrzeug einigermaßen ruhig lag, und krümmte den Finger am Abzug.

Es knallte und ich wurde – rums! – in die Luft geschleudert. Etwas Hartes traf mich am Kopf.

»Scheiße, Schlagloch!«, brüllte der Sergent – der in letzter Sekunde gesehen hatte, worauf wir zurasten. Leider ein wenig zu spät. Zwischen Sand, Felsen und Geröll gab es immer wieder tückische Löcher und Senken.

Ich flog aus der Dachluke heraus und knallte auf das Dach des VBL. Um mich herum wurde es dunkel. Ich sah nichts und konnte meine Maschinenpistole nicht mehr finden.

»Schieß doch endlich!«, brüllte der Sergent.

»Scheiße, ich kann nichts sehen«, antwortete ich, ertastete den Haltegurt und zog meine MP zu mir. Der Motor war aus. Wir standen.

»Schieß! Bevor es zu spät ist!«

Doch mir war immer noch schwummrig. Ich war außer Gefecht gesetzt. Das Motorengeräusch des Motorrads entfernte sich und wurde immer leiser. Verdammt! Der Lauf meines Gewehrs war mir durch die Wucht des Aufpralls vor den Kopf geknallt. Das würde eine ordentliche Beule geben.

Der Sergent grinste: »Steig ein. Den kriegen wir noch.« Ich schnappte mir meine MP, kletterte in die Luke und hoffte, dass ich doch noch zum Schuss kommen würde.

Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.