16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

1944 auf dem italienischen Kriegsschauplatz. Neapel ist die wichtigste Nachschubbasis der vorrückenden amerikanischen Truppen geworden. Im Hafen liegen Öltanker und Truppentransporter, auf dem Flugfeld stehen in Reih und Glied die neuen Bomber. Da die Alliierten die Luft- wie die Seehoheit erkämpft haben, bleibt nur noch ein Weg, dieses strategisch so wichtige Ziel zu bekämpfen: Sabotage! Oberfähnrich Lorenz Gruber hat zusammen mit einer italienischen Sabotageeinheit den Auftrag, im geeigneten Augenblick die Tanker am Hafen in die Luft zu jagen und die auf dem Rollfeld stehenden Maschinen zu vernichten. Aufgrund authentischer Unterlagen hat F. John-Ferrer die Erlebnisse der Sabotagegruppe dargestellt, von der viele nicht mehr zurückkehrten, als in Nächten ohne Erbarmen Hafen und Flugplatz ein loderndes Flammenmeer waren.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Der Ablauf des militärischen Geschehens entspricht der geschichtlichen Wahrheit. Die Namen der handelnden Personen sind frei erfunden. Eventuelle Ähnlichkeiten sind daher rein zufällig.

LESEPROBE zu

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2014

© 2015 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim

www.rosenheimer.com

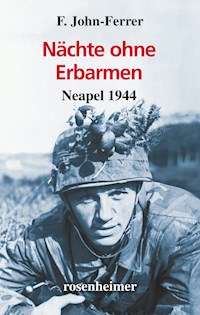

Titelfoto: © Bundesarchiv Bild 101I-579-1965-23 / Fotograf: Appe [Arppe]

Worum geht es im Buch?

F. John-Ferrer

Nächte ohne Erbarmen

Neapel 1944

Die alliierten Marinestreitkräfte kämpfen 1944 um die Vorherrschaft über das Mittelmeer. Neapel ist die wichtigste Nachschubbasis der vorrückenden amerikanischen Truppen geworden. Da die Alliierten die Luft- wie die Seehoheit innehaben, bleibt nur noch ein Weg, dieses strategisch so wichtige Ziel zu bekämpfen: Sabotage! Oberfähnrich Lorenz Gruber hat zusammen mit einer italienischen Sabotageeinheit den Auftrag, im geeigneten Augenblick den Tanker im Hafen in die Luft zu jagen und die auf dem Rollfeld stehenden Maschinen zu vernichten.

Auf der Grundlage authentischer Unterlagen hat F. John-Ferrer die Erlebnisse der Sabotagegruppe dargestellt, von der viele nicht mehr zurückkehrten, als in Nächten ohne Erbarmen Hafen und Flugplatz ein loderndes Flammenmeer waren.

Die He 111 war um dreiundzwanzig Uhr zehn vom Flugplatz Rom gestartet, flog genau sechsundvierzig Minuten lang den befohlenen Kurs und durchstieß in der Nähe von Campobasso die Wolkendecke.

Die Maschine trug keine Bomben, sondern drei Männer zum Neapolitanischen Apennin, über dem sie in wenigen Minuten den Sprung ins Ungewisse wagen mussten.

»Fertig machen!«, erscholl es hohl aus dem Bordlautsprecher.

Die Männer erhoben sich und kontrollierten noch einmal den Sitz der Fallschirmgurte; dann begaben sie sich zur Ausstiegsluke.

Die Motoren dröhnten gleichmäßig stark. Die Nacht, in die sie springen mussten, war schwarz wie Tinte.

»Es ist so weit«, sagte der Pilot. »Macht’s gut, Kameraden, und Hals- und Beinbruch!«

Die Luke wurde aufgerissen. Rasend fuhr der Fahrtwind herein und zerrte an den dicht hintereinander stehenden Männern. Tenente Pietro Perugio sprang als Erster, dann Sotto-Tenente Michele Garza und als Letzter der deutsche Oberfähnrich Lorenz Gruber.

Der Sturz währte nur ein paar Sekunden – Sekunden, in denen das Denken gelähmt war. Dann öffneten sich mit dumpfem Laut die schwarzseidenen Fallschirme und ließen ihre Last hinabgleiten.

Die Landung der drei vollzog sich glatt. Sie kamen in kurzen Abständen zur Erde, befreiten sich von den Fallschirmen, vergruben sie sorgfältig und trafen sich alsbald am Rande eines Waldes.

»Va bene«, sagte Perugio, »das wäre geschafft. Wir können gehen.«

Hoch am rabenschwarzen Himmel verlor sich das Dröhnen der davonfliegenden Maschine. Im Westen paukte das Feuer der Front.

Es war in der Nacht vom 16. zum 17. April 1944, als sich die drei Sabotagespezialisten auf Geheiß ihrer Dienststellen nach Neapel auf den Weg machten, um dort einen gefährlichen Auftrag auszuführen.

Zwei Tage später hielt ein alter Fiat, aus Richtung Capua kommend, am zerbombten Bahnhof von Neapel und lud drei staubbedeckte Männer ab.

»Mille grazie«, sagte der Älteste der drei zum Fahrer und reichte ihm die Hand, »es war nett von dir, Amico!«

»Prego, prego«, lachte der krausköpfige Neapolitaner. »Bon viaggio!«

Der Fiat klapperte davon und verschwand im regen Straßenverkehr.

Die drei Männer schulterten ihre Rucksäcke und überquerten die Straße, schlenderten ohne Eile die Front der Geschäftshäuser entlang und sahen sich die Auslagen an. Das blanke Glas spiegelte die Gestalten wider.

»Wir sehen wie die Räuber aus«, sagte Gruber. »Es wird Zeit, dass wir in unser Quartier kommen.«

Niemand ahnte, wer durch die vom Krieg gezeichnete Stadt ging. Sie sahen aus wie Landarbeiter, die einen Job suchen wollten. Es fiel nicht auf, dass sie unrasiert und mehr als salopp gekleidet waren. Denn zurzeit besaßen viele Neapolitaner nicht mehr als ein geflicktes Hemd, ein altes Jackett, ausgefranste Hosen und ausgetretene Segeltuchschuhe, wie Seeleute sie bei den Deckarbeiten zu tragen pflegen.

Lorenz Gruber gehörte zum deutschen Abwehramt IIa, Abteilung Sabotage, und betrat die von den Alliierten besetzte Stadt bereits zum dritten Mal. Er war der Jüngste in diesem Dreigespann, 21 Jahre alt, von großer, breiter Statur und betont schmalen Hüften, die den Sportsmann verrieten. Gruber sah älter aus, als er war. Sein Gesicht, von kaum verheilten Narben verunstaltet, war tief gebräunt und markant geschnitten. Er besaß eisgraue, kalt wirkende Augen und blondes Haar, das er unter einer schmierigen Mütze versteckte.

Tenente Perugio war dunkel und ähnelte in der Gestalt Gruber, nur dass sein Kopf wie der eines klassischen Olympioniken wirkte. Michele Garza war der Kleinste und knabenhaft schmal. In seinem hübschen, klugen Gesicht zeigte sich gelegentlich ein Zug von Hochmut; Garza stammte aus Mailand und galt als ehrgeiziger Offizier. Er und Perugio gehörten der DECIMA an, wo sie eine harte Ausbildung als Kampfschwimmer bekommen hatten.

Auch Gruber war ausgebildeter Froschmann. Er hatte bereits erfolgreiche Einsätze auf afrikanischem Boden und in Palermo, Salerno und Bari hinter sich.

Diese Männer hatten den Auftrag, sich nach geglückter Fallschirmlandung auf schnellstem Wege nach Neapel zu begeben, Verbindung mit den Agenten der O. V. R. A. (ORGANISAZIONE VOLONTARI REPRESSALIO ANTIFASCISMO) aufzunehmen und unter der Leitung eines bereits in der Stadt sitzenden Geheimdienstmannes Sabotageakte durchzuführen.

Sie kamen zu einem Zeitpunkt, als Deutschlands Siegessterne im steten Fallen waren, das afrikanische Abenteuer zu Ende war und die Italienfront sich immer mehr nach Norden schob: Sie kamen, um der röchelnden Kriegsbestie noch ein paar Schwertstreiche zu versetzen; sie kamen, um Abtrünnige und Verräter zu bestrafen; sie kamen, um jenes schmutzige Geschäft des Krieges abzuwickeln, dem sie sich einstmals, von der gerechten Sache überzeugt, zur Verfügung stellten; sie kamen in der gleichgültigen Bereitschaft, den Tod zu finden oder noch einmal davonzukommen.

Für Garza war es der erste Einsatz, für die beiden anderen die Rückkehr auf blutgetränkten Boden.

Als am 1. Oktober 1943 die Deutschen Neapel verließen und das Massaker gegen die verhassten Bedrücker durch den Einmarsch der Alliierten zu Ende ging, jubelte das Volk von Neapel den Siegern zu und erhoffte den Anbruch einer besseren Zeit.

Der Sieger ging lächelnd durch die Stadt, wohl genährt, gut gekleidet. Das Volk war arm, verhungert, doch jetzt voll Jubel und demütiger Opferbereitschaft, voll heißem Dank und bereit, den Sieger zu ehren, zu lieben, ihm die Schuhe zu putzen und zu dienen.

Aus der Schmach jahrelanger Bedrückung war plötzlich Freiheit geworden.

Armes Neapel! Armes Volk!

Das Gesicht der Stadt blieb das einer Aussätzigen, einer Bettlerin in Lumpen, der man Almosen schenkt. In den Trümmervierteln lag der Gestank der Gestorbenen, doch ein paar Steinwürfe weiter lachte, trubelte, jubelte das Leben auf den Straßen und Piazzas, wurde gehandelt, betrogen, gemordet und wurden dem Leben die schnöden Genüsse abgebettelt.

Der Sieger gab – und nahm!

Von Capodimento bis Possillipo, auf allen Straßen, vor den Cafés und in den finsteren Kneipen, in den schauerlich engen Gassenschluchten, in den Stundenquartieren, Bordellen, in den armseligen Bassos und übervölkerten Internos – überall sah man die Vertreter des Sieges: Wenig weiße Amerikaner, noch weniger Engländer oder Franzosen, dafür aber umso mehr Farbige: Schwarze, Senegalesen, Madagassen, Marokkaner, Algerier, da und dort auch ein paar Taihitianer, Indonesier, Filipinos.

Wer war Schuld daran, dass Mütter ihre Töchter den Siegern feilboten, betrunkene Väter ihre Söhne den Marokkanern verkauften? Für ein paar dreckige Lirescheine! Für ein paar Büchsen Cornedbeef! Für eine Tafel Schokolade, die man im P. X. um ein paar Cents bekommen konnte! Wer war Schuld daran? Das Volk oder die Sieger?

Die Amerikaner brauchten vielleicht Neapel, um sich amerikanisch zu fühlen, die Engländer, um den Sieg zu kosten, die Farbigen, um das tun zu können, was sie anderswo niemals tun durften. Was war schon dabei, wenn irgendwo ein Toter in der Gosse lag oder die M. P. mit heulender Sirene heranjagte, in eine Kaschemme stürmte und einen Knäuel Soldaten und Zivilisten auseinander knüppelte? Was war dabei, wenn die billigen Waren aus dem P. X. gegen noch billigere ausgetauscht wurden? Wer war es, der ein Schiff aus dem Hafen verschwinden ließ und irgendwohin verkaufte?

Niemand brach über diese abgründige Moral den Stab. Neapel zeigte sich dem Sieger gegenüber aus tiefstem Herzen dankbar und gab, was es zu geben hatte: sich selbst.

Die drei Männer verließen die Hauptstraße und bogen in die winkelige Via Galateo ein. Sie führte in Stufen bergan. Mädchen saßen vor den Haustüren und rauchten amerikanische Zigaretten, freimütig das zeigend, was sich unter den billigen Fähnchen verbarg.

Tenente Perugio marschierte mit zusammengepresstem Mund voran, neben ihm Garza, dessen dunkles Gesicht erschrocken und nachdenklich wirkte.

Ein Mädchen hielt Gruber am Hosenbein fest. »Na, Biondo, wie wär’s mit uns zwei?«

Der Deutsche schaute in ein verwüstetes Gesicht und dann in den Kleidausschnitt. Das Mädchen trug keine Unterwäsche und war recht gut gewachsen.

»Ein andermal, Cara mia«, sagte er freundlich. »Muss mir erst mein Bett suchen.«

»Kannst das meine kriegen, Biondo – du bist nämlich genau meine Kragenweite.« Sie lachte schrill, und die anderen Mädchen lachten mit.

»Grazie, Puppetta«, lehnte Gruber ab.

Sie zog die Nase kraus. »Va tal diavolo! – Geh zum Teufel!« Er warf ihr eine Packung »Popolari« zu und eilte den Kameraden nach.

Von dieser schrecklich schmutzigen Gasse bog eine andere ab. Perugio ging auf eine Tür zu, zog einen schmierigen Zettel aus der Tasche und verglich die darauf stehende Zahl mit der Hausnummer. Sie stimmte.

Noch ehe Perugio in das Haus eintreten konnte, kam eine zottelige Alte heraus.

»He, Mama«, sagte Perugio zu ihr, »wohnt hier ein gewisser Umberto Pucci?«

Die Alte warf einen flinken Blick über die drei staubigen Männer. »Was wollt ihr von dem versoffenen Hund?«, fragte sie mit heiserer Stimme.

»Das geht dich nichts an!«

»So, das geht mich nichts an?« Sie schnäuzte sich mit den Fingern. »Na ja, dann geht mal in den zweiten Stock ’rauf. Dritte Tür links. Ein Schild ist dran.«

»Grazie!«, sagte Perugio und winkte den Kameraden, ins Haus zu kommen.

Sie betraten einen finsteren, übel riechenden Flur, stolperten eine enge Treppe hoch und hörten Kindergeschrei und quäkende Jazzmusik. Eine Frauenstimme sang den englischen Text. Dann waren sie im zweiten Stock und standen schnaufend vor der Tür.

»Umberto Pucci«, las Perugio und klopfte an.

Drinnen ertönte das Quietschen eines eisernen Bettgestelles. Schlurfende Schritte nahten. Die Tür ging auf, und ein verwahrlost aussehender Mann mit dunklem Stoppelbartgesicht und wirrem Haar stand vor den drei Männern.

»Was wollt ihr?«, fragte der Stoppelbärtige und musterte misstrauisch die Besucher.

»Bist du Umberto Pucci?«, fragte Perugio.

»So viel ich weiß – ja!«, grinste der andere. Er roch nach Schnaps und hatte nur Hemd und Hose an. »Nun sagt schon, was ihr von mir wollt.«

»Das sagen wir dir, wenn du uns reingelassen hast.«

Noch ein taxierender Blick, dann ein Wink mit dem Kopf.

Die drei trampelten in Umbertos Wohnung. Sie sah unordentlich und armselig aus. Das Inventar bestand nur aus einem zerwühlten Bett, an dessen Kopfende eine Schnapsflasche stand, einem Tisch mit zwei Stühlen, einer Waschkommode und ein paar billigen Öldrucken an der Wand. Das Fenster führte in einen Hof; man hörte unten Kindergeschrei.

Umberto schloss das Fenster, drehte sich um und fragte: »Also – was wollt ihr?«

Perugio ließ den Rucksack von der Schulter sinken. »Wir sollen dir Grüße von deinem Schwager Tuffi bestellen. Er trug uns aber auch auf, dir zu sagen, dass du uns bei deinen Geschwistern unterbringen sollst.«

»Aha«, grunzte Umberto und nickte. »Ihr seid Tuffis Freunde?«

»Seit drei Jahren und einem Monat.«

»Stellt euch mit Namen vor.«

»Das sind meine Brüder!«, sagte Perugio, den genauen Text verwendend. »Der Blonde heißt Lorenzo, der Kleine Beppo, und ich bin Fabian.«

Mit Umberto ging eine seltsame Veränderung vor sich. Das trübe Augenblinzeln war verschwunden, die schwammige Gestalt straffte sich; mit ausgestreckten Händen kam er heran und sagte halblaut: »Willkommen. Ich habe euch schon erwartet und freue mich, dass ihr da seid. – Setzt euch, wo ihr gerade Platz findet.« Er drückte jedem die Hand und half beim Abnehmen der Rucksäcke.

»Ist alles gut gegangen?«, fragte er Perugio.

»Ziemlich gut.«

»War der Verbindungsmann pünktlich zur Stelle?«

»Der dämliche Hund kam erst eine Stunde später an den vereinbarten Ort, aber sonst war er verlässlich.«

Die Besucher nahmen auf den wackeligen Stühlen Platz und knöpften sich die Jacken auf. Man sah darunter die Pistolenhalfter, aus denen die Griffe herausschauten.

»Ich bin Nummer A. S. 29«, stellte sich Umberto vor, »und spiele seit acht Wochen den versoffenen Hausbewohner. Langsam gewöhne ich mich dran – noch ein paar Wochen, und ich saufe wirklich!« Er lachte kullernd. »Wollt ihr was zu essen haben, Kameraden?«

»Jede Menge«, sagte Perugio.

»Es ist nicht viel«, bemerkte Umberto, »ich habe nur Brot, Tomaten und Salami im Haus.«

»Das reicht.« Perugio griff mit spitzen Fingern in den gehäuft vollen Aschenbecher und holte eine zerdrückte »Camel« heraus. »Hast du welche von dieser Sorte da?«

»Si«, brummte Umberto und patschte auf nackten Sohlen zum Bett, wo er das Kopfkissen beiseite warf. Darunter lagen eine schussbereite 08 und ein paar Packungen amerikanische Zigaretten. »Attenzione!«, rief er. »Fangt auf – hopp!«

Die drei fingen auf, und Minuten später vernebelte sich der Raum. Man unterhielt sich halblaut, während Umberto Brot, Käse, Tomaten und Salami auftischte.

»Wann bringst du uns in die Quartiere?«, fragte Perugio.

»Sobald es dunkel geworden ist!«

»Und wie viel sind wir jetzt?«, schaltete sich Gruber ein.

»Mit euch – achtzehn Mann. Ein paar Helfer kommen vielleicht noch hinzu, aber das macht der Chef.«

»Wo wohnt er?«, fragte Perugio, mit vollen Backen kauend.

»Droben, am ›Dreiundzwanzigsten März‹!«, erwiderte Umberto. »Nobles Quartier – ganz nobel sogar. In der Nähe wohnt noch ein Scheich von der C. I. C. Die Villa gehört einem Kerl, der’s gut mit den Amis kann.« Umberto wandte sich an Gruber und legte ihm die haarige Pranke auf die Schulter. »Man sagt, dass du in Neapel Helfer hättest.«

Gruber sah Umberto überrascht an. Wie gut doch der Verein informiert war. »Das kann schon sein!«, lachte er.

Die anderen warfen neugierige Blicke herüber. Diesen Deutschen konnte man einfach nicht durchschauen! Redete wenig, schloss schwer Freundschaft.

»Na, rede doch schon«, drängte Perugio. »Oder soll’s ein Staatsgeheimnis bleiben?«

»Weiber oder Männer?«, forschte Umberto.

Gruber würgte erst einen Brocken Salami hinunter. »Einen guten Bekannten und ein Mädchen«, antwortete er dann.

»Aha«, grinste Perugio.

Garza schien nur Hunger zu haben, aber er aß mit vornehmer Langsamkeit.

»Wer ist es?«, fragte Umberto. »Ich kenne hier allerhand Leute.«

»Ich möchte nicht darüber sprechen«, erwiderte Gruber. Jetzt hob Garza den schmalen, dunklen Kopf und schaute Gruber an. »Also eine dienstliche Sache?«

»Stimmt«, nickte Gruber. »Ich habe den Auftrag, mit euch zusammen ein paar Feuerwerke zu veranstalten.« Sein narbenbedecktes Gesicht blieb ernst, unbeweglich. »Mehr darf ich im Augenblick nicht verraten. Ich muss erst mit dem Einsatzleiter gesprochen haben.«

»Wir halten dicht«, drängte Umberto und boxte Gruber in die Seite. »Nun sag schon, was du im Sack hast!«

Da mischte sich Perugio ein: »Schluss jetzt! Wir erfahren es noch früh genug! Rück etwas Trinkbares heraus, Umberto, egal, was, nur kein Aqua!«

Umberto stellte eine Flasche Rotwein auf den Tisch. Dann unterhielt man sich über das Treiben der Alliierten in der Stadt. Darüber verging eine weitere Stunde.

Perugio war der Erste, der sich mit einem Gähnen erhob. Man hatte einen weiten Weg hinter sich. Der Körper sehnte sich nach Ruhe. »Können wir uns hier hinhauen?«, fragte er.

»Das könnt ihr«, sagte Umberto. »Ich wecke euch, wenn es so weit ist.«

Sie legten sich auf den schmutzigen Fußboden, schoben die Rucksäcke unter die Köpfe und schliefen sofort ein.

Unten im Hof lärmten die Kinder. Die drei Schläfer hörten es nicht mehr.

Die hübsche Villa am Hügel »Dreiundzwanzigster März« gehörte vor dem Einmarsch der Amerikaner einem faschistischen Arzt. Er setzte sich mit den abrückenden Deutschen nach Norditalien ab und hinterließ seinen Besitz den Siegern.

Mario Celesti gehörte zwar nicht zu den Siegern, bewohnte aber trotzdem die von Zitronenbäumen und Oleanderbüschen umgebene Villa und verstand es alsbald, Offiziere aller Waffengattungen und Dienstbereiche in der Villa zu vielen und amüsanten Festen zu versammeln, Feste, die gelegentlich in orgienhafter Tollheit endeten und gerade deshalb von den alliierten Gästen gern besucht wurden, wobei niemand ahnte, dass der charmante, elegante Hausherr dem italienischen Geheimdienst angehörte und in dessen Liste als Colonello di Clartis geführt wurde.

Auch heute waren die Fenster der Villa strahlend erleuchtet und verrieten, dass der Hausherr Gäste hatte. Dulfio, Celestis intimster Freund und Geschäftspartner, hatte den amerikanischen Major James Newman, Schreibtischinhaber in der »Peninsular Base Section«, mitgebracht. Man saß im Salon, trank eisgekühlten Whisky und rauchte schwere Brasilzigarren.

Die Unterhaltung wurde in englischer Sprache geführt. Der Major, ein kleiner, rotgesichtiger Herr mit einer Warze auf der rechten Wange, hörte dem Hausherrn zerstreut zu und verfolgte die Bewegungen einer dunkelhaarigen, sehr attraktiv gewachsenen Dame, die damit beschäftigt war, Eisstückchen in die Gläser klimpern zu lassen und sich dabei so weit vorzubeugen, dass der Blick des Majors zwangsläufig in ihr Dekolletee hinabtauchen musste.

Indessen versuchte der Hausherr, den Major zu überreden, der Not leidenden Landbevölkerung mit ein paar möglichst noch intakten Lastwagen beizuspringen und hierfür einen größeren Posten Olivenöl zu erwerben. Ein Kompensationsgeschäft also, wie es in dieser Zeit üblich war.

»Ich möchte meinem guten Freund in Monteforte so gern helfen«, gestand der Hausherr, und Dulfio, dessen Figur einem schlecht gefüllten Kartoffelsack nicht unähnlich war, pflichtete rasch bei:

»Ja, Major, es geht uns in erster Linie darum, die landwirtschaftlichen Betriebe so schnell wie möglich auf die Beine zu bringen.«

Die Beine, dachte der Major, sie hat ausgezeichnete Beine. Diese Italienerinnen haben überhaupt schöne Beine …

»Und deshalb«, fuhr der Hausherr mit suggestiver Eindringlichkeit fort, »müssen Sie diese Aktion in die Wege leiten, Sir.«

»Yes«, nickte der Major und beugte sich im Sitzen zu der schwarzhaarigen Dame hinüber, die ihm Whisky ins Glas goss. Bis obenhin voll. »Ich werde darüber nachdenken«, setzte er zerstreut hinzu.

»Salute!«, lächelte die Dame.

Die Herren griffen nach den Gläsern.

In diesem Augenblick ertönte aus dem Hintergrund ein Hüsteln. An der Tür stand Amadeo, der Diener des Hauses. Er gab durch Zeichen zu verstehen, dass er den Signore belästigen müsse.

»Sorry«, wandte sich Celesti zu dem Major und ging zu Amadeo hinüber, während die Dame plötzlich den Radioapparat andrehte.

»Was gibt’s?«, fragte Celesti mit gefurchter Stirn.

»Es ist Besuch da«, sagte der Diener und kniff kaum merklich das linke Auge zusammen.

Celesti verstand sofort, eilte noch einmal zu seinem Gast und bat darum, sich für ein paar Augenblicke entschuldigen zu dürfen. »Rosana, unterhalte unseren Gast!«, rief Celesti der Dame zu und verließ den Salon.

In der Diele warteten vier ramponiert aussehende Gestalten. Sie saßen schon eine Weile auf den Samtstühlen und sprangen beim Erscheinen des Hausherrn auf.

»Guten Abend, Signore Celesti«, sagte Umberto.

Der Colonello nickte nervös und musterte die drei anderen. »Wer sind die Herren?«, fragte er halblaut.

»Meine Neffen«, grinste Umberto.

»Aha«, bemerkte Celesti und deutete eine knappe Verbeugung an. »Bitte folgen Sie mir in mein Arbeitszimmer.«

Das Arbeitszimmer lag eine Etage höher. Durch das geöffnete Fenster strömte der Duft des Gartens herein. Es war ein sehr eleganter Raum, in dem vier schwere Klubsessel vor einem riesigen Schreibtisch standen.

»Es ist gut, Amadeo«, sagte Celesti zum Diener. »Du kannst gehen.«

Der weißhaarige Alte mit den uhuartigen Haarbüscheln über den Augen verschwand und schloss lautlos die hohe Polstertür.

»Bitte«, sagte Celesti mit einer auffordernden Handbewegung, »mit wem habe ich es zu tun?«

Umberto trat einen Schritt vor und nahm so etwas Ähnliches wie eine militärische Haltung an. »Es sind die drei Angekündigten von drüben, Colonello. Zwei von der DECIMA und ein Deutscher.«

»Va bene. – Wer von den Herren hat den höchsten Dienstrang?«

»Ich«, ließ sich Perugio vernehmen und trat neben Umberto. Hacken klappten leise zusammen. »Tenente Perugio von der DECIMA mit Sotto-Tenente Garza und dem deutschen Aspirante Offiziale Gruber zum Einsatz abkommandiert. Melden uns zur Stelle, Colonello.«

»Danke.«

Celesti reichte jedem die Hand. Vor Gruber blieb er stehen und musterte ihn aufmerksam. »Sie sind der Deutsche?«

»Si, Colonello.«

Celesti lächelte flüchtig. »Ich bin unterrichtet, dass Sie einen Sonderauftrag durchzuführen haben, und soll Sie mit meinen Leuten unterstützen.«

Gruber verbeugte sich leicht. »Und ich habe den Befehl, mit Ihnen über diesen Sonderauftrag zu sprechen, Colonello.«

»Das können wir morgen tun«, sagte Celesti freundlich, griff hinter sich nach der Zigarrenkiste und reichte sie herum. »Bitte, bedienen Sie sich, meine Herren.«

Umberto nahm sich fünf Zigarren, Perugio nur eine. Die anderen dankten und baten, Zigaretten rauchen zu dürfen. Schweigend begann das Zeremoniell des Anrauchens. Celesti musterte dabei die drei Neuen. Am längsten sah er Gruber an, dessen narbenbedecktes Gesicht ihn interessierte.

»Womit ist Ihnen das passiert, Aspirante Offiziale?«

»Ich geriet in den Stacheldraht, Colonello, wurde angeschossen und musste neun Stunden warten, bis mich die Kameraden herausholten. Bei Salerno.«

Der Colonello nickte. Dann erkundigte er sich, wie der Absprung und die Anreise geklappt hätten. Perugio gab knappe Auskunft.

Der Colonello machte auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Garza beneidete den Vorgesetzten um den gut sitzenden Abendanzug und um die blütenweiße Wäsche. Er selbst sah wie ein Landstreicher aus. Scheußlich.

Irgendwoher ertönte gedämpfte Tanzmusik. Im Salon tanzte Rosana mit dem Major. Enrico Dulfio mixte indessen einen Flip.

Jetzt wandte sich Celesti an Umberto, der genussvoll an der schwarzen Brasil saugte. »Pucci, was ist bei Ihnen los?«

»Ich kriege langsam Ärger mit Raffael, Colonello – er lässt mir keine Ruhe und kniet mir ständig mit dem Vorschlag im Genick, Schnee und Stäbchen unter meine Bekannten zu bringen.«

Celesti schob die schwarzen Brauen zusammen. »Sie sind selber schuld daran«, sagte er.

»Ich? Wieso?«

»C 321 sagte mir, dass Sie zu viel in der Öffentlichkeit herumlaufen und mit den Amerikanern handeln.«

Umberto ließ erschrocken die Zigarre sinken. »Ich bitte Sie, Colonello – das muss ich machen, um nicht aufzufallen. Ganz Neapel handelt. Aber mit Kokain und Marihuana will ich nichts zu tun haben.«

Der Colonello winkte ab. »Ich werde mir überlegen, ob ich die C. I. C. auf Raffael aufmerksam mache. Ziehen Sie sich von dem Kerl zurück.« Er wandte sich an Perugio. »Ihr bleibt bei mir über Nacht. Amadeo wird euch die Zimmer zeigen. Morgen sprechen wir dann ausführlich über alles, meine Herren. Sie werden sicher müde sein und das Verlangen haben, sich vom Reisestaub zu säubern und in einem anständigen Bett ausstrecken zu können.«

»So ist es«, lachte Perugio.

Auch Celesti lachte. »Das wär’s für heute, meine Herren. Pucci, Sie gehen wieder auf Ihren Posten zurück und halten die Augen offen. Ich lasse Ihnen Nachricht zukommen, wenn etwas anliegt.«

Die vier Männer erhoben sich. Celesti betätigte einen Klingelknopf. »Ich habe Gäste im Haus«, sagte er wie entschuldigend, »und muss mich ihnen widmen. Wenn Sie Wünsche haben, wenden Sie sich bitte an Amadeo.«

Der Gerufene trat ein.

»Bringe die Herren auf ihre Zimmer«, befahl Celesti und verabschiedete sich von seinen Mitarbeitern. »Bis morgen also. – Gute Nacht, meine Herren!«

»Gute Nacht, Colonello«, ertönte es gedämpft im Chor.

Eine Stunde später lag Gruber im Bademantel, gesäubert, mit frischer Wäsche am Körper, auf der Couch, rauchte eine Zigarette und dachte nach.

Nebenan auf dem Balkon unterhielten sich Perugio und Garza im Flüsterton über die gewonnenen Eindrücke.

Im dunklen Fensterviereck hingen die Sterne. Milde, wohlriechende Nachtluft strömte in das Zimmer hinein. Im Garten sangen die Zikaden. Der Lärm Neapels drang schwach aus der Tiefe.

Gruber dachte an die letzten Tage. Genau zweiundsiebzig Stunden war es her, dass er sich aus dem Flugzeug ins Ungewisse, in das neue und vielleicht letzte Abenteuer gestürzt hatte. Alles hatte geklappt. Würde es auch weiter klappen?

Perugio war der Einzige, mit dem Gruber sich verbunden fühlte, von dem er wusste, dass man sich auf ihn verlassen konnte. Anders war es schon bei Michele Garza.

Ein komischer Kerl, dieser Garza; man wurde einfach nicht warm mit ihm – man hatte immer das Gefühl, als schaue er einen über die Schulter an, als stünde eine Glaswand dazwischen. Woran lag das? – Schämte sich der kleine Mailänder vielleicht, weil seine Landsleute den Treubruch begingen und den deutschen Bundesgenossen im Stich ließen? Weil sie jetzt auf Seiten der Alliierten standen? Oder fand Garza es deplatziert, dass ein deutscher Oberfähnrich mehr vom bevorstehenden Einsatz wusste als die italienischen und ranghöheren Kameraden? Stieß sich der kleine Leutnant daran, dass Gruber das Kommando führen sollte?

Garza war für Gruber ein Rätsel – ein Rätsel, zu dessen Lösung er noch keine rechte Lust verspürte. Die nächsten Wochen würden es ja bringen. Im Augenblick gab es anderes zu tun. Von Mario Celesti hatte Gruber einen recht guten Eindruck gewonnen. Ein bisschen zu elegant vielleicht, zu verbindlich und glatt. Vermutlich war das die richtige persönliche Note, mit der man sich tarnen musste.

Gruber war von seinem Vorgesetzten einigermaßen über Colonello di Clartis informiert worden.

»Wir haben keine greifbaren Beweise in der Hand, dass di Clartis unzuverlässig ist«, hatte Oberst Moldenauer, der deutsche Chef des Amtes II in Italien, gesagt. »Er war längere Zeit bei der O. V. R. A., Abteilung VI, eingesetzt und fungierte als Dienststellenleiter der Politischen Polizei in Genua.« Und weiter eröffnete Oberst Moldenauer Gruber, dass di Clartis damals, als Mussolini gefangen genommen wurde, plötzlich spurlos verschwand und erst wieder auftauchte, als der Duce erneut zu Würden gekommen war.

»Dieser di Clartis ist ein Fuchs«, erklärte er noch, »aber wir brauchen ihn. Die O. V. R. A. hat ihn in Neapel eingesetzt und meint, dass er dort gute Dienste leistet.«

Gruber lag still und hörte nebenan leise Geräusche. Perugio und Garza begaben sich zur Ruhe.

Aus den unteren Räumen tönte gedämpft Tanzmusik. Also waren die Gäste noch immer da – ein amerikanischer Major! Komisch! Man befand sich in einem Haus, in dem der Feind saß, Whisky trank und sich ahnungslos unterhielt.

Der Mann auf der Couch lächelte, zerdrückte dann die Zigarette im Aschenbecher, erhob sich geschmeidig und lautlos und trat an das offene Fenster.

Die Tausenden Lichter Neapels brannten. Schemenhaft ragte der Vesuv zum sternklaren Himmel auf, ohne Röte auszuatmen, mit bleichem Haupt.

Und irgendwo dort unten lag auch der Hafen, in dem man die Hölle entfesseln sollte, den berstenden Tod, das lodernde Flammenmeer verbrennenden Tankeröls.

Es ist noch Zeit, dachte Gruber, es ist noch nicht so weit. Vorher gibt es noch andere Dinge zu tun – nicht minder wichtige.

Der Mann trat vom Fenster zurück, als unten Stimmen ertönten. Der Hausherr geleitete seinen Gast zur Pforte. Major James Newman begab sich nach Hause. Er ahnte nicht, dass ihm ein Augenpaar folgte und ein Mann grimmig hinter ihm hergrinste.

Sie hatten gut geschlafen und ausgezeichnet gefrühstückt. Nun lagen sie in Liegestühlen auf der rückwärtigen Terrasse und ließen sich von der Sonne und dem duftgeschwängerten Wind streicheln.

Die drei Männer waren zu faul, um etwas zu sprechen. Perugio schlief schon wieder, Garza und Gruber waren wach, hatten sich aber nichts zu sagen.

Als von der Terrassentür ein Geräusch ertönte, drehte Gruber sich um.

»Signore Celesti wünscht Sie zu sprechen«, sagte Amadeo und bedeutete mit einer Handbewegung, dieser Aufforderung Folge zu leisten.

Gruber erhob sich; er trug wieder die knapp sitzende, sich unter der linken Achsel verdächtig ausbeulende Lederjacke, ein sauberes, am Hals geöffnetes Hemd, die zerknautschte Leinenhose und Segeltuchschuhe, aber er war sorgfältig rasiert. Die Narben glühten in rosiger Frische, das blonde Haar war gebürstet und legte sich wie ein silbriger Helm um den schmalen Schädel. Mit langen Katzenschritten folgte Gruber dem Diener.

Celesti saß in seinem Arbeitszimmer; er hatte für den Vormittag einen grauen Anzug gewählt, auf die Krawatte verzichtet und dafür ein dunkelblaues Seidentuch um den Hals gelegt. Celesti sah sehr vorteilhaft aus und war in aufgeräumter Stimmung.

Die Begrüßung fiel herzlich aus.

»Nehmen Sie Platz, Gruber. – Zigarren?«

»Ich möchte bei meinen Zigaretten bleiben.«

»Wie Sie wollen! Aber einen Whisky lehnen Sie wohl nicht ab?«

»Nein.«

Celesti schenkte zwei Gläser mit Black & White ein. Dann nahm er Gruber gegenüber im Klubsessel Platz, schlug die Beine übereinander und sagte:

»Wir können hier ungestört sprechen, Herr Gruber. Im Übrigen möchte ich Sie bitten, mich künftighin nicht mehr mit meinem Dienstrang anzureden. Ganz einfach Signore Celesti! Capito?«

»Capito«, grinste Gruber und prostete Celesti zu.

Sie tranken.

»Also, mein Lieber«, lächelte Celesti, »schießen Sie los! Wie lautet Ihr Sonderauftrag?«

»Ich soll Dollars umsetzen.«

Celestis braunes Gesicht spannte sich. »Dollars? – Wie viel?«

»Fünfzigtausend!«

Celesti fuhr sich mit der flachen Hand über das Haar und beugte sich vor. »Fünfzigtausend Dollar? – Ich bin überrascht.« Er warf sich lachend in den Sessel zurück. »Ich bin sehr überrascht, mein Lieber!«

Das Narbengesicht blieb unbewegt. Grubers graue Augen sahen mit starrem Ausdruck Celesti an. Unter diesem Blick verflog Celestis Heiterkeitsausbruch.

»Also bitte – was soll das?«, sagte er dienstlich.

»Ich habe den Auftrag, fünfzigtausend gefälschte Dollars in Umlauf zu bringen. Das Unternehmen läuft unter dem Decknamen ›Reichsache Uncle Sam‹ und verfolgt den Zweck, unsere Arbeiten hier in Neapel zu finanzieren, die alliierte Währung zu schockieren und die Kaufkraft des Dollars zu erschüttern. Mein Befehl lautet, das Geld hier umzusetzen, dafür Provisionen und Beteiligungen in Höhe von fünfzig Prozent des Betrages zu zahlen und den Rest des umgesetzten Geldes an meine Dienststelle abzuführen.«

Celesti nagte an der schmalen Unterlippe und sah an Gruber vorbei. Dann zerdrückte er die eben erst angerauchte Zigarre in der Bronzeschale. »Interessant!« murmelte er. Und dann rasch: »Sind die Noten wenigstens einigermaßen gut?«

»Sie sind ausgezeichnet. Es wird sehr schwer fallen, die echten Dollars von den falschen zu unterscheiden. Sogar das Papier ist echt und wurde von einem Herrn der Abwehr aus den Staaten gebracht. Das heißt«, fügte Gruber hinzu, »die Formel der Papierherstellung.«

Celesti vollführte eine hilflose, überraschte Bewegung.

»Nur einen Fehler hat die Fälschung«, setzte Gruber gelassen fort. »Wir haben von jedem Nennwert nur fünf Seriennummern.«

Celesti sprang auf und lief ein paar Mal im Zimmer auf und ab. Eine tolle Sache! Damit hatte er nicht gerechnet! Was den Deutschen doch alles einfiel! Aber immerhin – dabei konnte ein ganz gutes Geschäft herauskommen! Er blieb vor Gruber stehen.

»Sapristi«, sagte er. »Sie haben mich sehr überrascht. Die Sache gefällt mir!« Er warf sich wieder in den Sessel. »Und wie haben Sie sich den Verdienst für die Verteiler gedacht?«

»Fünfundzwanzig Prozent für den Verteiler, fünfundzwanzig Prozent für unsere Ausgabenkasse – der Rest geht nach drüben.«

»Ganz anständig«, musste Celesti zugeben. »Und wie sehen die Noten aus?«

»Fünfziger-, Fünfundzwanziger-, Zehner- und Fünferscheine. Alles gebündelt, versteht sich.«

Celesti schaute zur Zimmerdecke empor, als er sagte: »Das würde also ein Verdienst von … äh … Ich meine, wenn wir den Dollar mit hundert Lire berechnen … dann ergäbe das fünf Millionen Lire. Davon gehen zweieinhalb Millionen nach drüben zurück, bleiben also für Kasse und Verteiler noch einmal zweieinhalb Millionen übrig.« Celesti schwitzte plötzlich und wischte sich mit dem seidenen Taschentuch über die Stirn.

Der Deutsche verzog das Gesicht zu einem unmerklichen Lächeln. »Wie viel Dollar können Sie umsetzen, Signore Celesti?«

»Mindestens dreißigtausend«, kam es wie aus der Pistole geschossen.

»Gut«, nickte Gruber, »die gebe ich Ihnen. Die Abrechnung erfolgt, wenn wir den Anschlag auf den Hafen durchgeführt haben, Signore Celesti. Ich bekäme bis dahin also drei Millionen von Ihnen.«

»Abzüglich meiner Provision natürlich«, fiel Celesti rasch ein und grinste.

»Natürlich«, nickte der andere.

»Am liebsten würde ich das schriftlich fixieren«, bemerkte Celesti nervös.

Gruber sah sein Gegenüber scharf an, worauf Celesti rasch versicherte:

»Aber das ist wohl nicht notwendig, da wir alle im selben Boot sitzen, nicht wahr?«

»So ist es.«

»Und wie wollen Sie die restlichen zwanzigtausend verteilen?«, erkundigte sich Celesti dann.

»Ich denke an eine alte Bekannte – allerdings weiß ich noch nicht, ob ich sie dahingehend ansprechen werde.«

»Freundin?«

»Ja.«

»Wo arbeitet sie?«

»In einem uralten Gewerbe.«

»Ach so«, grinste Celesti, »ich verstehe. – Seien Sie vorsichtig, Gruber!«

»Das werde ich sein, Signore Celesti.«

»Eine einzige unzuverlässige Adresse, und wir fliegen in den Topf!«, warnte Celesti.

»Und was haben Sie für Möglichkeiten?«, fragte Gruber.

»Eine Menge. Die Verteilung der Blüten wird keine Schwierigkeiten machen.«

Es klopfte.

»Avanti!«

Amadeo trat ein.

»Was gibt’s?«, fragte Celesti.

»Die Herren sind da«, meldete der weißhaarige Alte.

»Sie sollen im Salon warten, ich komme gleich.«

Amadeo verschwand wieder. Celesti wandte sich an Gruber: »Es sind zwei Kameraden, mit denen Sie zusammenarbeiten werden. Brandon und Menestri. Menestri ist unser Funker. Brandon können wir ruhig als unser bestes Pferd im Stall ansprechen. – Übrigens, was ich noch sagen wollte, Gruber. Ich muss Sie und Ihre Kameraden umquartieren. Hier können Sie nicht bleiben, weil ich häufig Besuch bekomme. Sie werden in der Stadt untergebracht; es sind sichere Quartiere.«

»Wenn’s irgendwie geht, möchte ich mit Perugio zusammenbleiben, Signore Celesti.«

»Das wird sich ohne weiteres machen lassen«, nickte Celesti. Er erhob sich. »Gehen wir jetzt, Gruber. – Kommen Sie, bitte.«

Umberto Pucci hatte zwei Männer mitgebracht. Der eine besaß eine lange, hagere Figur, ein gelbliches Gesicht und schwarze, wachsame Augen; es war Menestri, der Funker. Der andere war untersetzt, sehr breit in den Schultern und hatte ein Gesicht, das Intelligenz und Willensstärke ausdrückte. Das Auffallendste an Brandon waren die Augen. Grüne, scharf blickende Katzenaugen, die auf jeden lossprangen und Besitz von ihm ergriffen. Ansonsten sah man es den beiden Männern nicht an, dass sie Offiziere, die besten sogar, des italienischen Geheimdienstes waren: Sie trugen abgetragene Kleider und konnten für Hafenarbeiter gehalten werden.

Perugio und Garza waren bereits anwesend und hatten sich in der Zwischenzeit mit den beiden neu Hinzugekommenen bekannt gemacht.

Beim Eintritt Celestis und Grubers verstummte die halblaut geführte Unterhaltung.

»Buon giorno«, grinste Celesti und stellte dann Gruber vor. »Das ist unser deutscher Kamerad, der mit einer ganz tollen Sache zu uns gekommen ist.«

Gruber drückte Umberto, Menestri und zum Schluss Brandon die Hand. Sie schauten sich an. Gruber fand Brandon sofort sympathisch, was auf Gegenseitigkeit zu beruhen schien. Denn Brandon grinste und knurrte ein halblautes: »Hallo, ich freue mich wirklich!«

Celesti bat, Platz zu nehmen. Er rieb sich die gepflegten Hände, als mache ihm alles großen Spaß.

Die Männer sahen ihren Chef erwartungsvoll an.

Celesti räusperte sich erst einmal, bevor er begann: »Also, meine Herren, wie gesagt: eine tolle Sache. Kamerad Gruber brachte uns fünfzigtausend Dollar mit.«

Überraschte Blicke auf Gruber, der am Fenster lehnte und die Arme vor der Brust verschränkt hielt.

Umberto stieß einen Pfiff aus.

»Es sind allerdings falsche Dollars«, ergänzte Celesti.

»W-a-a-a-s …?«, ertönte es wie aus einem Mund.

Perugio und Garza warfen sich Blicke zu. Umberto rieb sich mit Daumen und Zeigefinger die Nase, Menestri schüttelte den Halbglatzenkopf; nur Brandon verriet keine Überraschung; er betrachtete das Ornament des Teppichs.

»Bitte, Gruber«, sagte Celesti, »holen Sie die Blüten, wir wollen sie uns mal genauer ansehen.«

»Si, Colonello«, murmelte Gruber und verließ den Salon. Als er die Tür schloss, hörte er Garzas aufgebracht klingende Stimme: »Falschgeld! Unser Geschäft wird immer dreckiger.« – Worauf Umbertos Bass erwiderte: »Mach halb lang, mein Sohn! Geld stinkt nicht – egal, ob’s falsch oder echt ist!«

Gruber grinste vor sich hin, setzte in langen Sprüngen die Treppe hinauf und eilte in sein Zimmer. Das Falschgeld hatte er im Rucksack, unter der schmutzigen Wäsche, versteckt. Es waren sauber gebündelte Noten. Ein ganzer Arm voll.

Als er in den Salon zurückkam, sah er an den Gesichtern der Anwesenden, dass die Meinungen geteilt waren. Garza warf Gruber einen feindlichen Blick zu. Auch Perugio schien wenig Gefallen an der neuen Sache zu finden und machte einen verdrießlichen Eindruck. Menestri rauchte, und Brandon flegelte mit unbeweglicher Miene im Sessel. Celesti lächelte maliziös und erhob sich. Nur Umberto verriet, dass ihn die Falschgeldsache brennend interessierte.

Gruber trug die Notenbündel zum Rauchtisch, zählte dreißigtausend Dollar ab und schob sie an den Rand der Marmorplatte. »Dieses Geld«, sagte er wie nebenbei, »ist, wie gesagt, falsch.« Er zog einen Zehner-Schein aus einem der Bündel und hielt ihn gegen das Licht. »Es ist eine Meisterarbeit, Kameraden. Bitte, überzeugen Sie sich selbst.«

Er reichte jedem einen Geldschein. Nur Garza winkte schroff ab.

»Ausgezeichnet«, ließ sich Celesti vernehmen.

»Wunderbar«, grinste Umberto. »Wenn’s recht ist, übernehme ich den ganzen Mist da.«

Gruber lachte und schüttelte den Kopf.

»Ich habe gute Beziehungen!«, rief Umberto.

»Du hast andere Aufgaben«, berichtigte Gruber.

Jetzt ließ sich Celesti vernehmen; er sprach rasch und voll Eifer: »Meine Herren! Es geht hier darum, die Sache ganz am Rande zu betreiben. Diese fünfzigtausend Blüten werden nebenbei umgesetzt, ohne dass unsere eigentliche Aufgabe beeinflusst wird. Kamerad Gruber hat den dienstlichen Befehl bekommen, das Geld umzusetzen. Also muss es auch getan werden. Wir erhalten für diese Arbeit fünfzig Prozent Beteiligung am Umsatzwert. Ich weise in diesem Zusammenhang darauf hin, dass wir Geld brauchen. Außerdem erscheint es mir als sehr richtig, unserem Gegner auch in dieser Form einen Hieb zu versetzen.«

»Sehr richtig«, echote Umberto. »Stellt euch doch bloß vor, was die Amis für dämliche Gesichter machen werden, wenn sie auf einmal merken, dass sie falsches Geld in den Pfoten haben!« Er lachte dröhnend.

Niemand lachte mit.

Umberto verstummte plötzlich und erschrak. »Entschuldigt nur«, brummte er.

Da fuhr Celesti fort: »Ich habe mich entschlossen, selbst dreißigtausend Blüten in bestimmte Kanäle fließen zu lassen. Die Abrechnung kommt, wenn der Rückfluss des echten Geldes erfolgt ist.«

»Va bene«, antwortete jemand. Es war Brandon. Er grinste den Colonello an.

Gruber hielt sich etwas im Hintergrund. Er verstand die Abwehr der anderen Kameraden. Italien, ihre Heimat, sollte mit diesem falschen Geld betrogen werden. Das ging jedem Patrioten gegen den Strich – besonders diesen Männern, die bis zur letzten Minute die Treue zu halten bereit waren.

»Dreißigtausend für mich, Gruber«, sagte Celesti und nahm das Bündel Geld.

Gruber nickte nur.

Es herrschte noch immer Schweigen, als Celesti das Geld ins Nebenzimmer trug. Eisiges Schweigen. Nur Umberto schnaufte wie ein Schwerarbeiter.

»Kameraden«, sagte Gruber, »es ist Krieg – und im Krieg sind alle Mittel erlaubt. Ich habe nichts weiter getan als einen Befehl ausgeführt. Ihr wisst, dass meine Sache auch die eure ist.«

»Sehr richtig«, ertönte es von der Verbindungstür her, und Celesti kam elastisch heran. Er klatschte in die Hände. »So, das wär’s für heute.« Seine Stimme nahm einen schnarrenden Ton an: »Brandon, Sie bringen die Kameraden Perugio, Garza und Gruber in die neuen Quartiere. Garza, Sie schlüpfen bei Menestri und Brandon unter. Perugio und Sie, Gruber, bleiben beisammen. – Haben Sie schon die Ausweise für die Herren, Brandon?«

»Si, Colonello«, nickte Brandon, und zu den anderen: »Ihr kriegt sie, wenn wir im Quartier ankommen.«

»Va bene«, bemerkte Celesti. »Den Termin unserer nächsten Zusammenkunft überbringt euch C. S. 185, Lucio.«

Brandon und Menestri erhoben sich.

»Wir können gehen«, sagte Brandon.

Die Männer verabschiedeten sich von Celesti. Ein paar Minuten später fuhr ein alter Fiat-Pkw die Bergstraße hinunter und verschwand mit klappernden Kotflügeln in Richtung Torre Annunziata.

Enrico Dulfio saß gerade im Schaumbad, als das Telefon anschlug. Die Masse Fleisch in der duftenden Seifenschaumwolke rührte sich nicht.

Das Telefon schrillte aufdringlich weiter. Dulfio grunzte verärgert und riss den Hörer ans Ohr.

»Pronto!«

»Ich bin es – Mario«, ertönte Celestis Stimme. »Ich muss dich sofort sprechen.«

»Ich bade gerade.«

»Dann wirst du dich beeilen, hörst du!«

»Was ist denn los?«

»Das sage ich dir, wenn du da bist.«

»Na schön – ich komme. In einer halben Stunde bin ich bei dir.«

Enrico Dulfio versank in der Schaumwolke und genoss noch fünf Minuten lang die Köstlichkeit des Bades. Er dachte nicht daran, dass ein paar hundert Meter weiter seine Mutter ihr Jüngstes in einer viel zu kleinen Waschschüssel badete; er dachte nicht daran, dass seine Mitmenschen im Schmutz finsterer Behausungen erstickten. Es war Enrico Dulfio auch vollkommen gleichgültig, dass zerlumpte Kinder Abfalltonnen umkippten und aus dem Unrat ein paar faulige Kartoffeln oder sonst etwas heraussuchten, um damit ihren Hunger zu stillen.

Enrico Dulfio, der ehemalige Leiter der Widerstandsbewegung, abgerüsteter Partisanen-Major, jetzt als Kaufmann und Großschieber tätig, ohne Gewissen, ohne Ehrgefühl, nur darauf bedacht, auf den schmutzigen Wogen der Zeit geschickt zu reiten und aus dem Elend des Volkes Nutzen zu ziehen – dieser Mann dachte intensiv darüber nach, was Freund Mario Celesti von ihm wollte.

Ein Geschäft? Sicher! Was konnte es anderes sein? Oder war irgendeine Gefahr im Anzug? Bei diesem Gedanken verlor das Wasser die köstliche Wärme, und eine Faust krallte sich um das verfettete Herz.

Dulfio entstieg dem Bad, rieb sich trocken, kleidete sich an und fuhr zu Mario Celesti.

Celesti saß allein an der Hausbar und sog den dritten Portwein-Cobbler leer.

Dulfio kollerte in den Raum, schwitzte und grüßte zerstreut, nervös, nahm neben Celesti auf dem Hocker Platz. »Was gibt’s, Amico?«

Celesti drehte sich herum und lächelte.

Dulfio atmete auf. Wer lächelt, hat keine Sorgen – oder nur unwichtige. »Na, rede schon!«, drängte er.

Celesti legte dem anderen die Hand auf die schwammige Schulter. »Enrico, jetzt können wir beide das beste Geschäft unseres Lebens machen.«

»Die bisherigen waren auch nicht schlecht.«

»Die nächsten werden noch besser sein.«

»Ich bin gespannt.«

Celesti schenkte dem Freund einen Angostura-Kirsch in die hauchdünne Schale. »Rate mal, was der Deutsche mitgebracht hat, Amico.«

»Was soll er schon mitgebracht haben? Einen neuen Zünder vielleicht, den man vom Bett her auslösen kann.«

Celesti schüttelte schmunzelnd den grau melierten Kopf.

»Na sag’s schon«, grunzte Dulfio ungeduldig.

»Etliche tausend Dollar.«

Dulfio riss die Schweinsäuglein auf. »Madonna! – Wie viel?«

»Fünfzigtausend.«

Dulfio blinzelte. Dann goss er den Angostura-Kirsch mit einem Ruck in den Hals und knallte das Glas so hart hin, dass es zerbrach.

»Scherben bringen Glück«, lachte Celesti.

»Hast du das Geld schon?«

»Ja.«

»Zeig es mir.«

Celesti holte das Geld und legte die gebündelten Banknoten auf den Bartisch. Dulfio riss eines der Bündel auf und ließ die Scheine durch die zitternden Hände flattern, hob eine Note gegen das Licht und betrachtete sie mit Kennerblick.

»Ausgezeichnete Fälschung!«, kommentierte Celesti.

»Scheint so«, brummte der andere. »Wie hängt das alles zusammen, Amico?«

»Ganz einfach. Der Deutsche brachte die Blüten herüber und hat den Auftrag, sie hier in Neapel zu verteilen.« Celesti setzte Dulfio die Gewinnaussichten auseinander.

Der Dicke schwitzte und zerrte die Krawatte locker. »Das ist eine ganz tolle Sache«, sagte er. »Aber eines dürfen wir nicht vergessen, Mario: Wir können uns verdammt in die Nesseln setzen.«

»Ich habe keine Angst.«

»Hm, du hast nie Angst – bis du eines Tages im Gefängnis sitzt oder an der Wand stehst.«

Celesti zuckte die Schultern. »Ich werde das zu vermeiden wissen, Amico.«

»Du hast dich also entschlossen, die Blüten umzusetzen?«

»Natürlich – ich wäre ein Idiot, wenn ich’s nicht täte. Und du« – er tippte dem Dicken an die Brust – »wirst mitmachen.«

»Für fünfundzwanzig Prozent? Ich bin doch nicht verrückt!«

»Aber für fünfzig – oder?«

»Ich denke, du musst insgesamt fünfundsiebzig Prozent abliefern?«

Jetzt tippte sich Celesti an die Schläfe.

»Mensch … Mario, was hast du vor?«, ächzte der andere.

»Du scheinst heute auf deinem Verstand zu sitzen, Amico.« Celesti senkte die Stimme zu einem Murmeln, als er sagte: »Doch ganz einfach: Wir beide teilen uns den ganzen Schmonzes. Fifty-fifty also. Die Deutschen kriegen keinen Cent, keine einzige Lira. Ich warte ab, bis der Anschlag im Hafen stattgefunden hat, dann sehe ich zu, dass keiner mehr hinüberkommt. Du weißt, dass ein einziger Hinweis, ein Wort nur genügt, um alle Amerikaner mobil zu machen.«

Dulfio hatte sich gefasst. Was Mario vorhatte, war ungeheuerlich. Er empfand vor dem Freund Respekt und Abscheu zugleich. »Mein Lieber«, sagte er flüsternd, obwohl kein Mensch im Raum war, »das klingt alles ganz gut – scheint auch leicht zu machen zu sein, aber …«

»Aber?« Celestis dunkles Gesicht spannte sich. Die nachtschwarzen Augen funkelten. »Was heißt ›aber‹, Amico?«

»Ich … ich denke daran, dass die anderen auch nicht dumm sind, Mario. Wenn sie dir auf die Schliche kommen, dann …« Dulfio vollführte eine bezeichnende Handbewegung. »Du weißt, was mit Verrätern geschieht!«, setzte er noch ermahnend hinzu.

»Du sabberst heute«, seufzte Celesti, »du musst also mehr Geld beisammen haben, als du mir verraten hast.«

»Das ist nicht wahr, Mario. Wir wissen beide, was wir besitzen, wir haben bisher alle Geschäfte zusammen gemacht und recht gut verdient. Aber bei dieser Sache … ich weiß nicht recht, Mario – sie stinkt mir zu sehr.«

Celesti glitt vom Barhocker und ging zum Fenster, schaute eine Weile in den frühlingshaft blühenden Garten hinaus, ohne die Pracht der Blumen, der Magnolienblüten zu sehen. Plötzlich fuhr er herum. »Ich habe dir die Sache anvertraut, Enrico. Du bist der Einzige, der etwas davon weiß« – er kam langsam und mit drohendem Blick auf den anderen zu –, »und deshalb gibt es für dich nur eine Möglichkeit, und das ist die: Du machst mit!«

Dulfio war eine viel zu feige Natur, als dass er jetzt gewagt hätte zu widersprechen. Celesti war ihm über. In allen Dingen. Schon seit eh und je. »Na schön«, ächzte er.

»Viel Spaß scheint es dir nicht zu machen, wie?«, grinste Celesti.

»Was heißt Spaß! Wir haben bisher alles gemeinsam gemacht, wir werden auch noch diese Sache schaukeln.« Es klang ohne Schwung.

Celesti klopfte dem Freund auf die Schulter. »Sie wird klappen.« Er klemmte sich neben Dulfio auf den Barhocker und nahm das transpirierende Gegenüber scharf ins Auge. »Hör zu, Enrico«, sagte er halblaut und eindringlich. »Wir beide sind für unsere Vaterlandsdienste sehr dürftig belohnt worden. Du als ehemaliger Partisanen-Major und ich als so genannter Oberst des Geheimdienstes. Oder kannst du dich erinnern, dass das Vaterland dir irgendetwas für deine Verdienste gegeben oder ob es dir auch nur eine einzige Anerkennung dafür ausgesprochen hat?«

Dulfio schüttelte den Kopf.

»Na siehst du«, fuhr Celesti sanft fort. »Und jetzt frage dich auch, wofür du das alles getan hast?«

Der andere wollte den Mund aufmachen, aber Celesti nahm ihm die Antwort ab:

»Nichts … für nichts hast du, habe ich alles getan. Wir müssen uns also selbst bezahlen. Oder glaubst du«, hob er mit theatralischer Gestik an, »dass dir auch nur ein einziger Italiener eine Lira für deine Verdienste schenkt? Dir die Hand dafür drückt, dass du dich vor den Deutschen verstecken und sie aus dem Hinterhalt umbringen musstest? Meinst du, Neapel dankt es dir, wenn du dich auf die Piazza Olivella stellst, dir auf die Brust schlägst und ausrufst: Hört auf mit der Hurerei! Geht in die Kirche! Betet! Oder arbeitet! Enrico, sie würden dich steinigen, sie würden dich erst auslachen und, wenn du weiterredest, dich in Stücke reißen.«

»Hör auf, Mario«, stöhnte Dulfio.

Aber der andere fuhr mit teuflischer Beredsamkeit fort: »Wir ändern die Zeit nicht, wenn wir uns als Ehrenmänner, als Patrioten, als Idealisten auf die Bühne stellen, wir ändern das Elend nicht, wenn wir selber hungern, wir müssen mitmachen bei den Betrügereien, Enrico!« Er rüttelte Dulfio so stark, dass der Dicke vom Hocker zu fallen drohte.

»So sei doch schon still!«, fauchte Dulfio. »Ich mache ja mit! Gib her den Zaster!« Er wollte die Banknotenbündel zusammenraffen, aber Celesti legte beide Hände darüber.

»Halt! – Erst unterschreibst du mir eine Quittung. Das ist so üblich in der Geschäftswelt«, grinste er und sah gar nicht mehr wie ein patriotischer Eiferer aus.

»Gib auch das her«, keuchte Dulfio.

Er unterschrieb einen bereits ausgefertigten Vertrag.

»Grazie«, lächelte Celesti und faltete das Papier zusammen. »Noch etwas, mein Guter«, sagte er freundlich. »Falls es dir einfallen sollte, mich übers Ohr zu hauen, drehe ich dich durch den Wolf. Falls es dir einfallen sollte«, fuhr er leise fort, »mich bei meinen Leuten zu verpfeifen, ist immer jemand da, der dir den Hals umdreht!«

»Was denkst du von mir, Mario!«, entrüstete sich der andere.

»Ich baue ja nur vor«, beschwichtigte Celesti und klopfte Dulfio gönnerhaft die Schulter. »So, und jetzt pack die Blüten ein, und bringe sie so schnell wie möglich unters Volk. Ich erwarte dich jeden Sonnabend mit der Abrechnung.«

»Si, Amico«, beeilte sich Dulfio zu versichern.

Sie tranken noch einen doppelten Whisky, sprachen eine Weile von der sonnigen Zukunft und schieden als gute Geschäftspartner.

Die Autowerkstatt Emilio Marzis lag unweit der Hauptstraße in einem ruhigen Viertel. Hier wohnten wohl arme, aber redliche Leute, die sich alle Mühe gaben, ohne Prostitution, Schwarzhandel oder sonstige Zeitkrankheiten über die Gegenwart zu kommen.

Das Haus, in dem Perugio und Gruber einquartiert wurden, war alt und hätte schon längst einer Instandsetzung bedurft, aber Mastro Marzi, ein von der Gicht vornüber gebeugter Alter mit grauem Wuschelhaar, runzeligem Gesicht und grauem Schnurrbart, besaß die Gleichmütigkeit des Südländers und sparte sein mühsam erworbenes Geld für andere Zwecke. Signora Anna war eine rundliche, nette Frau, die fest der Meinung war, Lorenzo und Pietro seien die neuen Gehilfen ihres Mannes; deshalb freute sich Mama Anna auch und gab den beiden Männern gern das hübsche Zimmer im ersten Stock, aus dem man in ein verwildertes, aber gerade deshalb anmutiges Gärtchen schauen kannte, das sich an einen Felsen anschmiegte. Obendrauf thronte eine kleine Kapelle, die oft zu läuten pflegte. Die Autowerkstatt Mastro Marzis war keineswegs modern, sondern hatte sich aus einer Schlosserei entwickelt. Marzi galt als ausgezeichneter Schlosser und verstand auch ziemlich viel von den neumodischen Vehikeln, die dann und wann wegen eines mehr oder weniger bedenklichen Defektes von der Autostraße, die unweit der Werkstätte vorbeiführte, abbogen auf Grund eines Schildes, das auf die Existenz dieser Autohilfe hinwies.

Die anderen Geheimdienstmänner wohnten ein paar Straßen weiter in einem ebenso unauffälligen Quartier. Brandon hatte Perugio die neuen Ausweise ausgehändigt, wonach Perugio jetzt Aris hieß und als Automechaniker galt, und Gruber als Lorenzo Fondi, geboren in Bozen und von Beruf Schlosser, ausgewiesen wurde. Die Ausweise waren so gut wie echt. Perugio und Gruber waren eben dabei, die Daten auswendig zu lernen.

Perugio lag angezogen auf dem Bett, die Zigarette im Mundwinkel, Gruber hockte am Fensterbrett und sah in den Garten hinunter. Ein weißes Taubenpaar gurrte verliebt um einen Napf Wasser herum. Die Sperlinge lärmten auf den Dächern. Es war eine friedliche Stimmung.

»Was hältst du von Celesti?«, fragte Perugio plötzlich.

Gruber schaute herüber. »Als Geheimdienstmann mag er gute Fähigkeiten besitzen, als Mensch möchte ich mit ihm nichts zu tun haben.«

»Genau mein Eindruck«, bemerkte Perugio und legte den Ausweis in die Brieftasche. »Glatt wie ’n Aal, skrupellos und, wie’s scheint, in jeder Beziehung an der Quelle sitzend. Die Sache mit den Blüten ist bei ihm in guten Händen.«

Gruber nickte, und sie schwiegen wieder. Perugio schob die behaarten Arme unter den Nacken und schaute nachdenklich den Mann am Fenster an.

»Du bist ein komischer Kerl, Lorenzo«, sagte er.

»Ich? – Wieso?«

»Rennst tagelang neben uns her und schleppst einen Sack voll Geld mit herum, das falsch ist. Stell dir vor, was passiert wäre, wenn sie uns unterwegs kontrolliert hätten! – So was kommt hier häufig vor, Amico!«

»Ich musste dieses Risiko auf mich nehmen, Pietro.«

»Wir sind nicht sehr erfreut von dieser Sache, das wirst du wohl inzwischen schon bemerkt haben.«

Gruber brannte sich eine Zigarette an. »Das weiß ich«, brummte er, das Streichholz in den Garten werfend. »Garzas Gesicht schien mir ganz besonders giftig zu sein.«

»Die Sache ist sehr dreckig.«

»Alles, was wir machen, ist dreckig, Pietro.«

»Das mag stimmen. Aber mit dem, was du uns da aus Deutschland gebracht hast, gewinnen wir den Krieg keineswegs. Wir verkürzen ihn damit auch nicht – wir plündern unser Land nur noch mehr aus. Und das ist das Hundsgemeine an dieser Sache.«

»Ich kann’s nicht ändern, Pietro; es ist ein Befehl. Oder sollte ich das Geld wegwerfen?«

»Mir wär’s nur recht gewesen und den anderen auch.«

»Die anderen sind Garza. Nur er reißt sein Maul auf.«

»Er mag dich nicht.«

»Das spüre ich.« Gruber glitt vom Fensterbrett und setzte sich neben Perugio auf die Bettkante. »Was hat Garza gegen mich?«

»Vielleicht ist dein zerhacktes Gesicht daran schuld, Lorenzo.« Perugio grinste gutmütig-spöttisch. »Du musst zugeben, dass man sich an deine Visage erst gewöhnen muss. Mir ist das gelungen – dem Garza noch nicht.« Er klopfte Gruber auf die Schulter und lachte kullernd.

Gruber blieb ernst und starrte auf den rissigen Fußboden nieder. »Es ist nicht das allein, Pietro«, murmelte er. »Garza hat etwas Besonderes gegen mich – ich spür’s genau. Er weicht mir aus, er will sich nicht anschließen.«

»Er hat Angst vor dir.«

Grubers Gesicht kam langsam herum. Es sah wirklich zum Fürchten aus. Die hellen Augen in der zernarbten Landschaft eines Menschengesichtes schufen einen seltsamen Kontrast. Jetzt glühten diese Narben, und die Augen funkelten wie Glasscherben in der Sonne. »Er spinnt«, sagte er.

»Nein, er spinnt nicht, Lorenzo – er hat wirklich Angst.«

»Vor mir?«

»Ja, vor dir«, nickte Perugio. »Er weiß, dass du ein eiskalter Hund bist. Irgendjemand – ich weiß nicht, wer – muss ihm erzählt haben, dass du damals den Succi erschossen hast, als er schwer verwundet liegen blieb.«

Der andere senkte den Kopf. »Du weißt selber, wie’s damals war.«

Perugio nickte. »Das habe ich Garza auch gesagt – ich habe ihm erklärt, wozu wir verpflichtet sind, wenn einer liegen bleibt und dem Feind in die Hände zu fallen droht.«

»Und was hat er darauf gesagt?«

»Dass er so etwas nicht machen könnte.«

Gruber erhob sich und ging zum Fenster hinüber. Dort stand er eine Weile und schaute hinaus. Groß und breit stand seine Figur im grün gefilterten Sonnenlicht. »Ich werde veranlassen, dass er heimgeschickt wird«, sagte Gruber nachdenklich. Dann warf er mit einem Ruck die Zigarette in den Garten hinunter und drehte sich um: »Wir können keinen gebrauchen, der zimperlich ist.«

»Zimperlich ist er nicht«, korrigierte Perugio. »Nur jung. Sehr jung. Und vergessen wir nicht, dass er seinen ersten Einsatz mitmacht, Lorenzo.«

»Ich denke, Garza ist mit einer ausgezeichneten Note von der Schule abgegangen? Da muss man ihm doch auch gesagt haben, wie es bei uns zugeht und wozu wir verpflichtet sind, wenn es hart auf hart geht!«

»Manches von dem, was man uns eingetrichtert hat, bleibt Theorie, Lorenzo. Garza ist lediglich vor der Tatsache erschrocken, dass so etwas schon passiert ist.«

Kurzes Schweigen.

Von der Straße her ertönte das Geräusch eines Motorrades. Mastro Marzi hatte Kundschaft bekommen.

»Tja«, ließ sich Gruber vernehmen, »ich hin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob wir Garza mitmachen lassen sollen. Du weißt selber, wie es zugeht, Pietro. Wenn auch nur ein Mann die Nerven verliert oder umfällt, sind wir alle zusammen erledigt. Dann war alles umsonst. Garza scheint mit falschen Vorstellungen zu uns gekommen zu sein. Ich werde mal mit ihm reden müssen.«

»Lass das, Lorenzo – das mache ich.«

Gruber schaute Perugio zweifelnd an. »Unter diesen Umständen erscheint es mir ratsamer, Garza noch beizeiten auszubooten. Vielleicht ist er auch schon bereit, einen Rückzieher zu machen.«

Perugio schüttelte den Kopf. »Der Junge ist trotzdem ehrgeizig. Es träfe ihn schwer, wenn er wieder gehen müsste. Meiner Meinung nach wird er ein guter Einzelkämpfer sein. Er ist nur noch nicht so abgestumpft, wie wir es sind, Lorenzo – er hat noch ein Gewissen. Wir haben keines mehr.« Perugio war aufgesprungen und lief im Zimmer hin und her. Dann blieb er vor Gruber stehen. »Ich werde mit ihm reden, Lorenzo. Ich werde ihm die abscheulichsten Dinge vorsetzen. Schluckt er sie, ist’s gut – schluckt er sie nicht, muss er gehen.«

»Sage ihm bei dieser Gelegenheit auch, dass ich das Kommando übernehme, sobald die Sache im Hafen steigt.«

»Va bene, das werde ich tun.«

»Gut.« Gruber erhob sich und ging zum Schrank. »Ich gehe jetzt noch einmal in die Stadt, Pietro. Will mal herumhorchen, wo Nina steckt.«

»Vielleicht ist sie gar nicht mehr da.«

»Kann sein. Ich werde es ja von Alfredo erfahren.«

»Grüße den alten Knochen von mir.«

»Mache ich.« Gruber schnallte das Armhalfter um, kontrollierte die Pistole und zog dann die Lederweste an. »Wie machen wir das mit unserer Arbeit in der Werkstatt? Ich verstehe von der Schlosserei so gut wie nichts.«

»Dann werde ich mich unter die Autos legen«, sagte Perugio. »Etwas verstehe ich davon – zwar nicht viel, aber ich denke, es wird ausreichen. Auf jeden Fall kann ich einen Vergaser sauber machen.«

Sie lachten, und das makabre Thema von vorhin war vergessen.

Gruber fuhr mit der Vorortbahn nach Neapel. Sie war brechend voll mit schnatternden oder müde aussehenden Menschen, sogar auf den Trittbrettern hingen sie. Hafenarbeiter, Handwerker, Frauen und Mädchen. Die Bahn rumpelte beängstigend und ächzte unter der Überlastung.

Gruber atmete auf, als er das fürchterliche Gedränge verlassen konnte. Er befreite sich aus dem Strom der Menschen, überquerte die Straße und strebte in eine der dunklen, zum Teil zerbombten Seitengassen hinein. Ein Konglomerat von Gerüchen lag in der dunklen Enge. Die Behausungen der Menschen lagen zwischen und in den Trümmern. Kindergeschrei, schrille Frauenstimmen, grölender Gesang, Musikfetzen verwoben sich zu einer fast unwirklichen Geräuschkulisse. Ein paar trübselige Gasfunzeln verliehen der elenden Gegend das Antlitz einer hohlwangigen Bettlerin.

Für Gruber hatte sich in diesem erbärmlichen Stadtviertel nichts geändert; er erkannte es am Gestank wieder, an den Geräuschen, an den schwindsüchtig schmalen Häusern. Niemand hatte die Trümmer beseitigt, die alliierte Bomben in dieses Elendsviertel gerissen hatten. Die übel riechenden Abfalltonnen standen wie eh und je in den finsteren Winkeln, Rendezvousplatz für verhungerte Köter und Gespensterkatzen, aber auch Ort eifriger Nahrungssuche für jene, die fernab des neuen Reichtums standen und nicht die Energie besaßen, sich an die Quelle neuer Genüsse zu setzen.

»He, Biondo – komm zu mir!«, rief eine Mädchenstimme aus einem finsteren Hauseingang.

Gruber eilte weiter. In einem der nächsten Häuser musste Alfredo Menzina wohnen.

Das Haus stand noch da, angehaucht vom matten Schein einer Gaslampe, schäbig, dem Verfall noch näher als vor Monaten. Die Geräusche überbelegter Internos drangen an Grubers Ohren, als er eine schmale Treppe hinaufstolperte. In den zweiten Stock. Misstrauische Blicke, neckende oder freche Rufe folgten Gruber. Er beeilte sich, an Alfredo Menzinas Tür zu kommen; er fand sie. Dahinter plärrte ein Kleinkind. Wasser platschte in eine Schüssel. Jetzt sprach eine Frauenstimme.

Gruber klopfte an.

Aus den Stubengeräuschen ertönte eine Männerstimme. »Avanti!«

Gruber drückte die Tür auf und stand in einen spärlich erleuchteten, schrecklich unordentlichen Wohnraum. Eine Frau stand am Ofen und badete ein schreiendes Baby in der Emailleschüssel.

Der Geruch von Windeln, angebrannter Milch und Rauchgasen prallte Gruber ins Gesicht und legte sich beklemmend auf die Lungen.

»Mama mia, er ist es!«, rief Alfredo Menzina. »Lorenzo! Mich haut’s um!«

»Buona sera, Signora«, sagte Gruber.

Die Frau hob das zappelnde Baby aus der Waschschüssel und packte es in einen Kinderwagen. Das Kind schrie schrill. Jetzt tauchte aus dem dunklen Hintergrund eine männliche Gestalt in Hemd und Hose auf, hüpfte auf einem Bein heran und hielt sich an der Tischkante fest.

»Madonna mia!«, stammelte die Frau. »Lorenzo!«

Nun kam auch die Frau heran. Sie trocknete ihre Hände an der durchnässten Schürze und rief: »Sie sind noch am Leben? Madonna mia, Madonna mia!«

Die Begrüßung war herzlich und wurde vom Geschrei des Kleinkindes begleitet. Im Hintergrund saßen noch drei Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren. Sie waren halb nackt und hielten im Spielen inne, schauten mit großen Augen auf den Fremden und rissen die Mäulchen auf.

»Maria, Maria – wo sind meine Krücken?«, rief Alfredo. Die Frau reichte sie ihrem Mann. Alfredo hing sich daran und bat Gruber, Platz zu nehmen, sich die Jacke auszuziehen, es sich gemütlich zu machen.

»Na, das ist aber eine Überraschung«, sagte er. »Ich kann’s noch immer nicht glauben, dass du es bist, Lorenzo.« Gruber starrte das leere Hosenbein des Freundes an. »Was ist dir passiert, Alfredo?«

»Amputiert worden. Blutvergiftung. – Nun setz dich doch schon, Lorenzo! – Ach so, du hast keinen Stuhl! – He, Peppo! Hol einen Stuhl! Fa presto!«

Der Sechsjährige, ein netter, schwarzer Kerl mit Kirschaugen und krausem Haar, schleppte einen Stuhl heran.

»Ich mache gleich Kaffee«, sagte die Frau. Sie musste früher einmal schön gewesen sein. Jetzt sah man in ihrem Gesicht die Spuren des schnellen Alterns, die Sorge, das Leid der Zeit. Die Unterhaltung kam sofort in Gang. Die Kinder krabbelten um Gruber herum. Das Kleine im Kinderwagen hatte sich beruhigt.

»Habt ihr wieder etwas in Neapel zu tun?«, fragte Alfredo.

»Wahrscheinlich, Amico«, grinste Gruber. »Erzähle jetzt, wie es dir ergangen ist.«

Da begann Alfredo zu erzählen, dass er sich bei der Arbeit am Bein verletzt hatte. Eine Blutvergiftung stellte sich ein. Das Bein musste abgenommen werden. »Es wäre nicht passiert, wenn wir Medikamente gehabt hätten«, sagte er mürrisch und bediente sich aus der dargebotenen Zigarettenpackung. »Damals hatten wir ja nicht einmal Wasser. Alles ging drunter und drüber. Heute zwar auch noch, nur anders ’rum.«

»Konnte dir Doktor Nervi nicht helfen?«

»Nervi?« Alfredo schüttelte den Kopf. »Der hing eines Morgens in seiner Wohnung.«

»Selbstmord?«

»Nein. Partisanen machten das, zwei Tage nach dem Einrücken der Amerikaner. Seine Tochter, die Antonia, sitzt heute noch im Gefängnis. Man hat ihr die Haare abgeschnitten. Und so ist es vielen ergangen, die damals mit euch Deutschen zusammenarbeiteten.«

Sie schwiegen. Die Kinder standen um Gruber herum und schauten ihn aus großen, neugierigen Augen an.

»Bekommst du wenigstens eine Rente?«, fragte Gruber den Freund.

Alfredo lachte bitter. »Rente? Natürlich! Dreiundvierzig Lire, Amico. Das ist zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. – Ah … pah, hören wir auf davon!«

Die Frau war herangekommen und streichelte ihrem Mann das zerzauste Haar. »Es wird eines Tages besser werden, Alfredo«, sagte sie.

»Ich erleb’s nicht mehr«, brummte er.

Gruber suchte in der Rocktasche nach einer Tafel Schokolade. Die Kinder jubelten auf und streckten ihre dünnen Ärmchen empor. »Bitte, bitte, Signore!«

»Bettelt nicht, ihr Bälger!«, schrie Alfredo. »Verschwindet!«

»Lass sie«, sagte Gruber und verteilte die Schokolade. »Grazie, Signore«, lispelte der hübsche Bub.

Die Kinder verschwanden mit ihrer leckeren Beute im Hintergrund.

Alfredo warf einen Seitenblick auf Gruber. »Du bist noch immer der gute Kerl, Lorenzo – du hast dich nicht verändert. – Entschuldige, dass ich mich so gehen ließ.«