Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Journalistin Linda Roloff

- Sprache: Deutsch

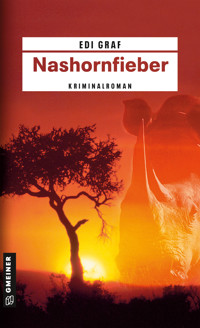

Claudia Roloff erhält ein geheimnisvolles Päckchen aus Kenia von ihrem Bruder Rob, der in Afrika für eine Naturschutzorganisation gegen Nashornwilderei kämpft. Wenige Stunden später ist sie tot - vergewaltigt und ermordet auf einem Waldparkplatz in Tübingen. Alle Spuren deuten auf ein Sexualdelikt hin. Nur Robs Exfrau, die Journalistin Linda Roloff, glaubt nicht daran. Sie vermutet einen Zusammenhang zwischen Robs Arbeit und dem Mord. Auf eigene Faust macht sie sich in Afrika auf die gefährliche Suche nach den Drahtziehern des Verbrechens ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 442

Veröffentlichungsjahr: 2005

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Edi Graf

Nashornfieber

Ein Afrika-Krimi

Zum Buch

Verschollen in Afrika Claudia Roloff erhält ein geheimnisvolles Päckchen aus Kenia von ihrem Bruder Rob, der in Afrika für eine Naturschutzorganisation gegen Nashornwilderei kämpft. Wenige Stunden später ist sie tot – vergewaltigt und ermordet auf einem Waldparkplatz in Tübingen. Alle Spuren deuten auf ein Sexualdelikt hin. Nur Robs Exfrau, die Journalistin Linda Roloff, glaubt nicht daran. Sie vermutet einen Zusammenhang zwischen Robs Arbeit und dem Mord. Auf eigene Faust macht sie sich in Afrika auf die gefährliche Suche nach den Drahtziehern des Verbrechens …

Edi Graf, Jahrgang 1962, studierte Literaturwissenschaft in Tübingen und arbeitet als Moderator und Redakteur bei einem Sender der ARD. Zuhause ist er in Rottenburg am Neckar. Seit über 30 Jahren bereist der Autor den afrikanischen Kontinent und lässt neben seinen Protagonisten, der Journalistin Linda Roloff und ihrer Fernliebschaft, dem Safariführer Alan Scott, die gemeinsam zwischen Schwarzwald, Neckar und Afrika ermitteln, auch Tierwelt und Natur tragende Rollen zukommen. Er greift aktuelle und bewegende Themen auf und liefert dazu detailliert recherchierte Hintergründe, die er geschickt in den Plot integriert. Durch authentisch beschriebene reale Handlungsorte haucht er seinen Krimis Echtheit und Leben ein.

Impressum

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2005 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75/20 95-0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Vernwednung eines Fotos von photocase.de

ISBN 978-3-8392-3172-2

Widmung

Für meinen Vater in Erinnerung an den Tag der Nashörner in Nakuru

Zitat

Alles was ich jetzt noch wollte, war, nach Afrika zurückzukommen. Wir hatten es noch nicht verlassen, aber wenn ich nachts aufwachte, lag ich lauschend da, bereits voller Heimweh danach.

Ernest Hemingway, Die grünen Hügel Afrikas

Vorwort

Ich bin dem Schwarzen Nashorn zum ersten Mal vor fast 30 Jahren in den Aberdares in Kenya begegnet, nur wenige Tage nachdem Wilderer den berühmten Löwenforscher George Adamson ermordet hatten. In Meru erzählte man von gewilderten Breitmaulnashörnern, die man aus Südafrika in der Gegend angesiedelt hatte. Schon damals gingen mir diese Geschichten nicht mehr aus dem Kopf. Trotzdem sind der vorliegende Roman und die handelnden Personen frei erfunden.

Wilderer, denen es in erster Linie um das in der traditionellen asiatischen Medizin begehrte Horn geht, haben die Nashörner weltweit an den Rand der Ausrottung getrieben. Im Dezember 2016 schrieb der WWF über Nashornwilderei in Südafrika: »Während 2007 nur 13 Tiere der unrechtmäßigen Jagd zum Opfer fielen, waren es im Jahr 2008 schon 83. Es folgten weitere Rekordzahlen: 122, 333, 448, 668, 1.004 und 1.215.«

Ich widme dieses Buch dem Nashorn und den Menschen, die sich weltweit für seinen Schutz einsetzen, in der Hoffnung, dass es für diese herrlichen Tiere weiterhin eine sichere Zukunft in Afrika gibt. Auch wenn 2015 laut WWF als »neues, blutiges Rekordjahr für die afrikaweiten Wildereizahlen« gilt.

Februar 2017, der Autor

Prolog

Der weiße Mann hielt den Atem an und bewegte sich nicht. Ein Moskito saugte gierig an seinem Hals, doch er biss die Zähne zusammen. Für einen Moment dachte er an die fünfstellige Summe, die das große Doppelhorn auf dem Schwarzmarkt in Ostasien leicht einbringen könnte. Bis zu fünfzehntausend Dollar für ein Kilogramm! Der Lauf des Gewehrs richtete sich auf den Körper des Bullen, der Zeigefinger krümmte sich um den Abzug. Ruhig äsend stand ihm das imposante Tier gegenüber.

Doch dann drehte sich der Wind und das Schwarze Nashorn hob schnaubend den massigen Kopf, nahm die Witterung auf und ein leichtes Zittern ging durch den grauen, von Striemen und Narben überzogenen Körper. Das Mahlen der gewaltigen Backenzähne hörte auf, die spitze Oberlippe, mit der es geschickt die kleinsten saftigen Blätter aus dem dornigen Akaziengestrüpp pflücken konnte, verzog sich zu einem Flehmen und für einen kurzen Augenblick wurde das rosige Fleisch der Innenseite sichtbar. Auf diese Weise kontrollierte das Tier unter normalen Umständen das Geschlecht und die Paarungsbereitschaft eines anderen Nashorns. Doch jetzt war es verunsichert und bediente sich aller Sinne, um die Gefahr zu orten. Es blähte seine Nüstern und gleichzeitig hatten seine Ohren den warnenden Go-away-Ruf des Graulärmvogels wahrgenommen.

Es gab keine natürlichen Feinde, die dem alten Nashornbullen gefährlich werden konnten. Er war mit seinen eineinhalb Tonnen Gewicht und einer Widerristhöhe von fast zwei Metern selbst für ein Rudel ausgewachsener hungriger Löwinnen ein zu großer Brocken. Schon in seiner Jugend hatte er gelernt, sich gegen die listigen Angriffe der Rudeljäger zu verteidigen und sein Horn war eine gefürchtete und todbringende Waffe. Nur zwei Kämpfe in seinem Leben hatte er verloren.

Instinktiv war er damals, vor vielen Jahren, geflohen, nach diesem ohrenbetäubenden Knall, das kreischende Schnauben seiner sterbenden Mutter in den Ohren, die ihn auf diese Weise warnte, nicht zu ihr zurück zu kommen. Erst im Schutz der Nacht hatte er sich aus seinem Versteck im Dornbuschdickicht hervor gewagt und neben dem Kadaver gewacht, den beißenden Geruch des Todes in seiner feinen Nase. Fliegenschwärme umschwirrten, schwarzen Unheil bringenden Wolken gleich, den blutigen Fleischklumpen, den die Äxte der Männer im Schädel seiner Mutter zurück gelassen hatten. Er verteidigte sie gegen die herumstreifenden Hyänen und Schakale, die in immer größeren Rudeln kamen, angelockt vom Modergestank des Kadavers, enger und enger zogen die nächtlichen Jäger ihre Kreise, feige winselnd und jaulend, kläffend und gefährlich knurrend.

Am nächsten Morgen, kurz nachdem die Sonne ihre ersten Strahlen auf die schaurige Szenerie sandte, erschienen die Löwen und verbündeten sich, was ungewöhnlich war, mit den krummbuckligen Hyänen. Es war eine einfache Taktik, mit der sie von nun an gemeinsam gegen den jungen Bullen vorgingen: nachts, wenn der Mond mit seiner fahlen Sichel durch die Regenwolken gedrungen war, funkelten die Augen der Hyänen wie rote Blitze aus allen Himmelsrichtungen, überall ertönte ihr gackerndes Kichern und es gelang ihnen zweimal, blutige Fleischfetzen aus dem Kadaver zu reißen. Kaum war die Sonne aufgegangen, zogen sich die Hyänen zurück und überließen den Löwen das Feld. Vier, fünf Weibchen näherten sich von verschiedenen Seiten, und während der junge Bulle sich den einen zuwandte, griffen die nächsten von hinten an und schlitzten der Nashornkuh den Bauch auf. Geschwächt von der langen Wache, während der er kaum Nahrung zu sich genommen hatte, überließ er seine Mutter schließlich der Übermacht der Feinde. Es war sein erster Kampf gewesen, und er war besiegt worden.

Vier Jahre war er damals alt gewesen, gerade alt genug, um seine eigenen Wege zu gehen, doch noch zu jung, um sich den Artgenossen gegenüber zu behaupten. Der Kampf gegen einen älteren Bullen kostete ihn fast das Leben. Die tiefe Wunde an seiner Schulter war zwar bald verheilt, doch die klaffende Narbe blieb das eindrucksvollste Mal an seinem ganzen geschundenen Körper.

Doch mit der Zeit, hatte er gelernt, die Kämpfe zu gewinnen. Sein Revier wuchs, bald war es größer als das seiner Konkurrenten. Überall in der Savanne markierten seine Dunghaufen die Grenzen seines Hoheitsgebiets. Mit seinen Hinterbeinen nahm er den eigenen Duft auf, indem er die breiten Sohlen in den Exkrementen rieb. So verteilte er seine Markierungen auf Schritt und Tritt und hielt sich die wenigen anderen Bullen vom Leib, die es in den weiten Savannen noch gab. Eigentlich hatte er niemand mehr zu fürchten. Niemand außer den Mördern seiner Mutter.

Sein mächtiges, fast meterlanges Horn zeigte senkrecht zum wolkenlosen Himmel über den grünen Hügeln der Masai Mara. Die kleinen schwarzen Augen suchten nach der vermeintlichen Gefahr, die beweglichen Ohren lauschten in Richtung der Akazie, in deren Schatten der weiße Mann mit dem Gewehr im Anschlag lauerte.

Rob Roloff wusste, dass ihn das Nashorn mit seinen schlechten, von Hautfalten fast versteckten Augen nicht entdecken konnte, aber der warme Wind der Savanne hatte dem Tier seinen Schweißgeruch zugetragen und es war auf der Hut. Nervös scharrte es mit seinem rechten Vorderfuß, wie ein gereizter Stier während der Corrida, unruhig schnaubend versuchte es, seine Umgebung mit all seinen Sinnen zu erfassen, den unsichtbaren Feind zu entdecken.

Das Schwarze Nashorn schwankte zwischen Angriff und Flucht.

Auf dem Zeigefinger des Jägers ließ sich ein Moskito nieder. Vorsichtig versuchte er, das lästige Insekt wegzublasen. Es misslang. Er nahm den Finger langsam vom Abzug und streifte den Moskito an seiner Hose ab. Alsbald zierte Blut den hellen, schmutzigen Stoff.

Die sengende Hitze Ostafrikas ließ die Luft am Horizont flimmern. Rob schwitzte und hätte sich gerne den breitkrempigen Hut weiter in die Stirn geschoben. Vor den grünen Hügeln im Osten glaubte er, einen See zu erkennen, das Wasser einer Fata Morgana. Seine Augen brannten, Schweiß bedeckte sein glatt rasiertes Gesicht und der feine graue Sand der Marasteppe knirschte zwischen seinen Zähnen.

Er hatte über eine Stunde benötigt, um sich zu Fuß gegen den Wind an das Nashorn heranzupirschen. Zwei Tage lang hatte er die Spuren des Tieres verfolgt. Es gab nur noch wenige Schwarze Nashörner in diesem Teil Kenias. Und nur eines mit so prächtigem Horn. Jetzt kauerte er seit einer Viertelstunde hier im Gras zwischen Dornbüschen, um auf eine günstige Gelegenheit zu warten. Ringsum war es still. Der Schuss musste absolut sicher sein!

Mit dem Nachlassen des Windes hatte sich die Witterung des Feindes verflüchtigt und das Nashorn begann wieder zu äsen. Verspielt fummelte es mit seiner spitzen Greiflippe zwischen den dornigen Akazienzweigen. Der rotschnabelige, drosselgroße Madenhacker auf seinem gewölbten Rücken, Parasitenjäger und Wächter zugleich, pickte wie ein Specht unbekümmert nach den Plagegeistern auf der rauen Haut. Das Nashorn drehte Rob jetzt seine Breitseite zu. ›Schieß!‹ befahl ihm eine innere Stimme. ›Wenn du das Tier willst, dann schieß! Jetzt!‹

Erneut glitt sein Finger zum Abzug. Rob zielte genau. Wieder hörte er den Warnruf des grauen Go-away-Vogels und im selben Augenblick knackten hinter ihm trockene Äste am Boden. Das Nashorn hob den Kopf, Rob hatte keine Zeit, sich nach dem Geräusch umzusehen. Wilde Gedanken schossen ihm durch den Kopf: ein Löwe? Ein Leopard? Nein! Kein Raubtier schlich bei dieser sengenden Hitze durch den Busch. Außerdem, Raubkatzen kamen leise, unhörbar, heimlich. Das Geräusch wiederholte sich. Das muss Lebosso sein, dachte Rob. Er hatte den Massai beim Jeep zurückgelassen, dort sollte er auf ihn warten. Verdammt! Was trieb den Kerl ausgerechnet jetzt hierher?

Rob konzentrierte sich auf sein Ziel, hielt den Atem an und drückte ab. Der Schuss klang wie ein harter Trommelschlag. Lärmend erhoben sich die Vögel aus den umliegenden Bäumen, der Madenhacker flüchtete und die Paviane stoben kreischend auf eine Akazie. Im selben Moment bemerkte Rob den Schatten neben sich. Er wandte sich um, hörte ein Rauschen und sah etwas durch die Luft auf sich niederfahren. Dann spürte er nur noch einen rasenden Schmerz im Kopf und fiel in einen gähnenden Abgrund, eine Tiefe, ein Nichts.

Dreißig Meter vor ihm unterbrach der getroffene Nashornbulle schnaubend seinen kurzen Fluchttrab. Er fühlte sich geschwächt und müde, doch sammelte er seine letzten Kräfte für einen Angriff, denn seine Nase signalisierte ihm, dass es die Mörder seiner Mutter waren, die er undeutlich und verschwommen vor sich im Gebüsch sah. Wieder zeterte der Graulärmvögel sein »Go away«, als der zweite Schuss krachte. Diesmal glich er einer Detonation. Das Nashorn ging in die Knie, dann fiel der massige graue Körper mit einem dumpfen Geräusch in das Gras.

Die Hitze war mit einem Mal unerträglich geworden. Rob fühlte, dass sein Kopf glühte. Das Nashorn stand mit weit geöffnetem Rachen über ihm und schnaubte. Es roch entsetzlich nach einer Mischung aus verfaultem Fleisch und ausgelaufenem Benzin. Das Schnauben dröhnte in Robs Kopf und wurde ständig lauter, knatterte wie die nicht enden wollende Salve eines Maschinengewehrs. Das Nashorn senkte langsam seinen Kopf und Rob spürte das spitze Horn auf seiner Brust. Gleich würde es ihn durchbohren und aufspießen. An seinem eigenen Schrei wachte er auf.

Was er sah, verschwamm sofort wieder vor seinen Augen. Sein Kopf tat höllisch weh. Albtraum und Realität begannen nur langsam, sich voneinander zu trennen. Dann begriff er allmählich, wo er war: Die Salve des Maschinengewehrs war der ratternde Propeller eines Flugzeugs und das Horn entpuppte sich als langer Dolch, den ihm ein widerlich grinsender Schwarzer an die Brust hielt. Rob schloss für einen Moment die Augen und versuchte, ganz zu sich zu kommen. Sein Rachen schmerzte vor Trockenheit und in seinem dröhnenden Kopf fühlte er das Blut pochen. Er bemühte sich, den rechten Arm zu heben, um die Wunde an seinem Kopf zu betasten, aber man hatte ihm seine Hände auf den Rücken gebunden. Der Schwarze hielt jede von seinen Bewegungen mit dem Dolch in Schach.

Rob sah sich um. Er lag auf dem Boden, die Luft war mies und stickig. Und was so höllisch stank, lag direkt neben ihm: es war das brutal ausgerissene Doppelhorn des Nashornbullen. Man hatte sich nicht die Mühe gemacht, es abzusägen, sondern es einfach mit einer Axt aus dem Schädel heraus geschlagen. Blutige Fleischmassen und graue Hautfetzen hingen noch daran. Rob spürte, wie ihm übel wurde. Er wandte sich ab und übergab sich. Angewidert zog sich der Schwarze mit seinem Dolch einen halben Meter zurück.

Rob fühlte sich etwas besser, atmete tief durch und legte sich mit geschlossenen Augen zurück. Hundert Gedanken jagten auf einmal durch seinen Kopf. Was war geschehen? Wohin brachten sie ihn? Was hatte man mit ihm vor? Wo war Lebosso, der Massai, sein Begleiter und Freund?

Er versuchte, sich an das zu erinnern, was geschehen war, aber sein Gedächtnis arbeitete nur lückenhaft. Er wusste nicht, wie er in dieses Flugzeug gekommen war. Da war das Nashorn in der Masai Mara, … der Schuss … und dann? Rob inspizierte mit den Augen das Flugzeug. Eine alte, zweimotorige Maschine, die sicher schon bessere Tage gesehen hatte. Die Passagiersitze waren ausgebaut worden, um einen größeren Laderaum zur Verfügung zu haben. Durch die verdreckten Fenster sah er den wolkigen Himmel. Die Sonne versank bereits im Nordwesten, lange Schatten spielten an der Decke und an den linken Wänden des Flugzeugs und er schloss daraus, dass die Maschine südwärts flog. Bald würde die kurze Dämmerung der tiefschwarzen afrikanischen Nacht weichen und Rob sah einem ungewissen Morgen entgegen.

Er betrachtete seinen Wächter. Er war von langer und hagerer Gestalt, seine Backenknochen standen markant hervor, ein dünner schwarzer Bartflaum bedeckte sein Kinn. Eine alte ausgebleichte Baskenmütze, weit ins Genick zurückgeschoben, saß auf seinem Kopf und die hohe Stirn glänzte im Schein der untergehenden Sonne. Seine Haut war tiefschwarz, die Lippen aber schmal, fast ohne Wulst. Kein Ohrschmuck und keine Halskette zierten ihn, er trug eine zerschlissene Jeans, die früher einmal blau gewesen sein mochte und ein durchgeschwitztes T-Shirt. Seine braunen Augen waren starr auf Rob gerichtet und ein Grinsen, das etwas Hämisches hatte, lag um seinen fest geschlossenen Mund.

Rob versuchte, ins Cockpit zu sehen. Er konnte zwei Gestalten erkennen, sonst war außer seinem Wächter und ihm niemand an Bord der Maschine. Der Schwarze hatte bisher jede von Robs Bewegungen stumm beobachtet. Jetzt rief er in gebrochenem Englisch in Richtung Cockpit:

»Mann jetzt wach!«

Einer der beiden Männer drehte sich nach hinten um und grinste Rob an. Ein gelbes, rundes Gesicht, schwarze Fetthaare, braune Zähne, Schlitzaugen. Und eine krächzende Stimme, die einen Toten aufgeweckt hätte.

»Na, du lebst ja noch, Bürschchen! Hoffe, du hattest süße Träume!«

Ein klirrendes Lachen folgte, der Chinese verschwand wieder hinter dem Copilotensitz. Rob wollte etwas entgegnen, als er merkte, dass die Maschine sank. Setzte sie zur Landung an? Wo brachten sie ihn hin? Wie lange war er überhaupt besinnungslos gewesen? Er versuchte, auf seine Armbanduhr zu sehen, um das Datum festzustellen, aber er brachte die Hand nicht hinter seinem Rücken hervor. Vergebens verdrehte er seinen Kopf bis ihm der Hals wehtat. Seine ausgetrocknete Kehle verlangte nach Wasser, aber er wollte nicht darum bitten. Im selben Moment, als ob er seine Gedanken lesen konnte, reichte der Chinese dem Schwarzen eine staubige Feldflasche.

»Theba, gib ihm was davon! Nicht dass er uns noch abkratzt. Der Boss will ihn lebend haben.«

Gierig trank Rob das fahle, lauwarme Wasser, als Theba ihm die Flasche an den Mund setzte. Es schmeckte nach Aluminium und Staub. Während er noch sog, ließ er seinen Kopf nach hinten fallen und fühlte, wie die Flüssigkeit wohltuend über Kinn und Hals tropfte. Durch eine rasche Bewegung seines Gesichts bekamen auch die Augen und seine blutige Stirn ein paar Spritzer ab, ehe Theba ihm die Flasche entriss. Rob leckte sich die rauen Lippen ab und spürte, wie die Lebensgeister langsam wieder in ihm aufstiegen. Der Schädel brummte immer noch, aber seine Sinne waren jetzt wach.

Im letzten Sonnenlicht dieses Tages sah er durch die Fenster die breiten Gipfel einzelner Akazien vorüberfliegen, immer schneller und immer mehr. Gelbfieberbäume glaubte er zu erkennen und einige Baobabs. Er spürte zwei, drei heftige Stöße von unten und ein langes Holpern und Rütteln. Das Flugzeug hatte auf einer der einfachen grasbewachsenen Buschpisten aufgesetzt. Irgendwo in Afrika. Draußen war es mit einem Mal dunkel. Die afrikanische Nacht hatte ihren schwarzen Mantel über diese für Rob noch unbekannte Landschaft gebreitet. Die Maschine ratterte noch ein paar Meter über das holprige Gelände, dann blieb sie stehen.

»Wir sind da«, sagte der Chinese. Der Motor erstarb, jemand öffnete von außen die Tür. Rob atmete tief die laue Luft ein, die in den stickigen Flugzeugraum drang. Am Rand der Piste sah er ein Feuer lodern, irgendwo lachte eine Hyäne.

»Los, raus mit dem Kerl!« befahl die krächzende Stimme des Chinesen. »Wir haben hier ein paar Wochen Erholungsurlaub für dich gebucht.«

Rob kletterte vorsichtig aus dem Flugzeug, die Fesseln an seinen Beinen waren locker genug, um ihm kleine Schritte zu erlauben. Die Hitze des Tages lag noch in der Luft, ein leichter Wind bewegte das trockene, dürre Steppengras auf der Buschpiste.

Wo war er? Was hatte man mit ihm vor? Rob dachte an Lebosso und an seine Freunde in Kenia. An Ben Hunter, den rotbärtigen Freund in den Aberdares und an Georgia Marsh auf der Shamba Kifaru. Es würde lange dauern, bis ihn jemand vermisste. Zu oft schon war er wochenlang allein im Busch unterwegs gewesen. Konnten sie wissen, was mit ihm geschehen war? Würden sie ihm überhaupt helfen können?

Und dann dachte er an Sarah, seine kleine Tochter, die daheim in Deutschland bei seiner Exfrau Linda lebte, von der er sich vor zwei Jahren getrennt hatte. Und er dachte an seine Schwester Claudia, die er gerne immer »meine Kleine« nannte. Hatte sie den Brief bekommen, den er ihr vor seinem Aufbruch in die Masai Mara geschrieben hatte? Und würde sie etwas mit den Fotos anfangen können, die er ihr mitgeschickt hatte, Beweise gegen die Nashornwilderer in den Aberdares?

Rob Roloff konnte nicht ahnen, dass seine Schwester zu diesem Zeitpunkt ihrem Mörder schon begegnet war …

TEIL I: LEBENSZEICHEN

1

Am Tag zuvor, Deutschland.

Claudia Roloff war wieder einmal zu spät dran, als sie aus dem Haus ging. Kurz nach zehn Uhr zeigte ihre Swatch, als sie im Treppenhaus rasch einen Blick darauf warf. Eigentlich begann das Seminar eine Viertelstunde nach zehn, doch sie brauchte mit dem Fahrrad gut fünf Minuten vom Studentenwohnheim ins Neuphilologikum oder den Brecht-Bau, wie das Gebäude der Literatur- und Sprachwissenschaftler im Tübinger Studentenjargon genannt wurde. Sie liebte diese morgendliche Radtour durch die Stadt, gönnte sich manchmal sogar noch einen Abstecher zu Fuß zum Marktplatz, besonders wenn vor der Kulisse des herrlich bemalten Rathauses die grünweiß gestreiften Markisen der Marktbeschicker leuchteten und sich der Duft von frischem Gemüse und würzigen Kräutern zwischen Neptunbrunnen und den Fachwerkhäusern ausbreitete.

An Tagen, an denen die Vorlesung später begann, gönnte sie sich bei schönem Wetter einen Cappuccino in einem der Straßencafés und beobachtete die Touristen beim Versuch, die einmalige Atmosphäre des Platzes mit ihren Kameras einzufangen. Sie wartete, bis die Uhr im Giebel des Rathauses Elf zeigte und machte sich dann auf den kurzen Weg zur Universität. Die angehende Literaturwissenschaftlerin genoss es, den selben Weg zu gehen, den Hermann Hesse einst von seiner Wohnung zu der Buchhandlung am Holzmarkt, wo er als Sortimentsgehilfe arbeitete, gegangen war, dort Kaffee zu trinken, wo die Dichterin Isolde Kurz einen Teil ihrer Jugend verbracht hatte und auch auf vielen anderen Wegen durch die Universitätsstadt auf den Spuren eines Friedrich Hölderlin oder Justinus Kerner zu wandeln.

Heute jedoch war dafür keine Zeit. Sie musste sogar kräftig in die Pedale treten, um nicht zu spät zu kommen. Unter der Tür prallte sie fast mit dem Postboten zusammen, einem netten blonden Mittdreißiger, mit dem sie gelegentlich auch mal ein paar Worte wechselte und der gerade dabei war, Briefe und Wurfsendungen in die Briefkästen des Wohnblocks zu stecken. Im Vorbeihasten griff sie nach dem kleinen Kuvert, das er ihr entgegenhielt, bedankte sich flüchtig und eilte die flachen Treppenstufen zur Straße hinunter, wo ihr Rad in einem der Fahrradständer auf sie wartete. Hastig warf sie einen Blick auf den Absender des Umschlags und blieb abrupt stehen, als sie die Handschrift ihres Bruders erkannte. Post von Rob! Endlich mal wieder ein Lebenszeichen! Der Gedanke durchzuckte sie und sie dachte für eine Sekunde daran, einfach stehen zu bleiben, den Umschlag aufzureißen und den Brief zu lesen. Nein! befahl sie sich. Du wirst den Zeitplan für deine Magisterprüfung nie einhalten können, wenn du dich ständig ablenken lässt. Jetzt rief die Uni, in eineinhalb Stunden hatte sie alle Zeit der Welt, um Robs Brief in Ruhe lesen zu können.

Das Seminar schien sich endlos hinzuziehen. Doch endlich nahm Professor Stuvermann die Brille ab, und beendete wie immer mit einem stummen Nicken in Richtung des referierenden Studenten das Seminar. Claudia ging auf kürzestem Weg zu ihrem Spind, fischte ihren ledernen Rucksack zwischen den Ringbindern und ausgeliehenen Büchern hervor und nestelte an den Schnüren. Vorsichtig wie ein Heiligtum hielt sie den Umschlag in der Hand und suchte sich einen freien Platz in der Pausenhalle des Unigebäudes, wo sie ungestört lesen konnte. Sie lehnte sich an einen der gepolsterten Pfeiler und öffnete das Kuvert. Es war nur eine Seite, die Rob geschrieben hatte, doch noch irgendetwas anderes steckte in dem Umschlag, eingewickelt in ein schmutziggraues Papier. Sie hatte keine Zeit, darüber nachzudenken, ob es vielleicht ein kleines Souvenir aus Afrika war, ein Medaillon oder ein Massaiohrring, denn als ihre Augen über die ersten Zeilen glitten, stockte ihr fast der Atem.

Die Handschrift Robs verschwamm vor ihren Augen, nachdem sie die Worte Wilderei und Verrat gelesen hatte, und noch ehe sie imstande war, die Kritzeleien wieder klar zu entziffern spürte sie den Druck auf ihrer Schulter. Gleichzeitig hörte sie eine Stimme an ihrem Ohr und fuhr erschrocken herum.

»Interessante Lektüre«, sagte ein langhaariger Student und verzog sein Gesicht zu einem breiten Grinsen. Sie überlegte kurz und kam zu dem Schluss, ihn noch nie in einer der Vorlesungen oder einem Seminar gesehen zu haben. Reflexartig versteckte sie den Brief vor seinen Augen und sorgte auch dafür, dass er den Umschlag nicht zu sehen bekam.

»Was soll das?« fauchte sie. »Hast du sie noch alle?«

Sein Grinsen verschwand und gleichzeitig spürte sie, wie etwas wie Angst in ihr aufkam.

»Pst!« hauchte der Unbekannte. »Nicht so laut. Ich glaube nicht, dass Rob möchte, dass alle Welt erfährt, was er dir schreibt!«

Claudia starrte ihn an. Hatte er ›Rob‹ gesagt? Aber woher wusste er –? Verwirrt versuchte sie aufzustehen, doch der Langhaarige hielt sie zurück.

»Ganz cool bleiben, bitte«, sagte er leise und bückte sich, bis sein Gesicht in Augenhöhe mit ihr war. »Ich bin ein Freund von Rob und er hat mir mitgeteilt, dass er ein paar wichtige Informationen für mich hat. Er hat gesagt, ich soll mich an seine Schwester wenden, und das bist du doch?«

»Rob? Du ein Freund von Rob? Aber ich kenne dich ja gar nicht.«

»Ist ja auch schlecht möglich. Bin schließlich auch das ganze Jahr in Afrika, so wie er.«

So blass wie der ist, durchfuhr es Claudia und laut sagte sie: »Und was willst du von mir?«

»Na eben diese Informationen. Rob hat mich angerufen und mir gesagt, er hätte endlich den Kerl, der hinter den Nashörnern her ist. Und er hätte dir Beweise geschickt. Wie ich sehe, hat er mich nicht angelogen.«

»Kann schon sein«, meinte sie, nachdem sie sich endlich gefasst hatte. »Aber so einfach geht das nicht. Ich meine, es kann ja jeder kommen und sich für Robs Freund ausgeben.«

»Was willst du? Meinen Ausweis, eine Urkunde?« Er fischte ein Handy aus der Jackentasche und hielt es ihr entgegen.

»Hier«, sagte er, »ruf ihn an! Frag’ ihn selbst!«

»Das ist doch totaler Quatsch!« zischte Claudia. Rob hatte ihr selbst gesagt, dass er im Busch kaum mal ein Netz hatte und es so gut wie unmöglich war, ihn zu erreichen.

»Mag schon sein«, meinte Robs angeblicher Freund, als sie ihn darauf ansprach, »aber trotzdem habe ich gestern mit ihm telefoniert. Sonst wäre ich ja wohl nicht auf den Gedanken gekommen, dich hier auf den Brief anzusprechen, oder?«

Claudia war verunsichert. Was sollte sie tun? Sie hatte ja den Brief noch nicht einmal selbst ganz gelesen. Am besten war es, Zeit zu gewinnen.

»Also gut«, sagte sie, »ich werde Rob anrufen. Aber allein.«

Der Fremde nickte und trat einen Schritt zurück.

»Einverstanden«, sagte er. »Du versuchst Rob zu erreichen. Aber bitte beeil’ dich, es ist wirklich wichtig.«

»Und wer bist du?«

»Sag’ Rob nur einen Gruß von … Jamie. Mehr ist gar nicht nötig. Du wirst schon sehen, dass das alles in Ordnung geht.«

Claudia nickte und stand auf. Dann zögerte sie.

»Und dann möchte ich den Brief erst mal selbst lesen«, fügte sie hinzu. »Wenn das stimmt, was du sagst, ich meine das mit den Nashörnern und so, dann muss das ja da drin stehen.«

»Kann ich dir nicht verbieten. Obwohl es nicht ganz ungefährlich ist. Die Sache ist brisant, ehrlich, und je weniger du davon weißt, desto besser für dich.«

»Dann hätte Rob mir den Brief nicht schicken dürfen. – Genau!« – sie blickte ihn forsch an und fuhr fort: »Warum hat er ihn nicht direkt an dich geschickt?«

»Weil – « er stockte und flüsterte schließlich geheimnisvoll: »– weil er nicht wollte, dass ihn der falsche Mann in die Hände bekommt. Ich habe als Postadresse nur die Anschrift unserer Organisation hier in Deutschland, und wenn Robs Verdacht stimmt, sitzt der Verräter mitten unter uns.«

»Und wenn du es selbst bist?«

»Nun ruf ihn einfach an, vielleicht glaubst du mir ja dann«, antwortete er ausweichend.

Claudia wandte sich zum Gehen.

»Noch eines«, sagte er und sein Tonfall war plötzlich ein anderer. »Tut mir echt Leid, wenn ich dich vielleicht erschreckt habe. Aber Manieren bleiben im Busch leider manchmal auf der Strecke. Es ist einfach wichtig für Rob und mich, dass wir der Schweinerei ein Ende machen können, verstehst du? Wir treffen uns hier in zwanzig Minuten wieder.«

Draußen vor dem schiefergrauen Betongebäude schaltete sie ihr Handy ein und wählte Robs Nummer. Doch es war wie immer, wenn er in Afrika war: »The number you’ve called is not available« sagte die Frauenstimme. Claudia rannte zu ihrem Fahrrad, schloss es auf und raste davon. Nach dreihundert Metern überquerte sie die Wilhelmstraße und stellte das Fahrrad im alten botanischen Garten an einen Baum. Diesen komischen Typ war sie zunächst einmal los, sie suchte sich eine saubere Bank und setzte sich, um endlich diesen geheimnisvollen und so wichtigen Brief zu lesen. Heute hatte sie keinen Blick für die Schönheit der Umgebung. Nach der Lektüre war sie endgültig verwirrt. Der Unbekannte hatte tatsächlich Recht mit seiner Behauptung, dass es um gewilderte Nashörner und um einen Verräter in Robs Team ging. Und Rob schrieb ihr sogar den Namen! Doch das Verwirrendste war, er beschwor sie am Ende des Briefes, mit niemandem darüber zu reden und den Brief einfach aufzubewahren, bis er demnächst nach Deutschland zurückkehrte.

Während sie darüber nachdachte, fiel ihr der eingepackte Gegenstand ein, den ihr Bruder mitgeschickt hatte und sie fischte ihn aus dem Umschlag. Es war ein belichteter Film, eingepackt in einen Papierfetzen, auf den Rob in wohl großer Eile gekritzelt hatte: ›bitte entwickeln u. Abz. aufbew.! Niemand zeigen! Kann noch nichts beweisen!!! Melde mich bald! Rob.‹

Claudia holte Luft. Ein Film mit Beweisfotos! Das Ganze erschien ihr nun doch fast eine Nummer zu groß. War es nicht besser, einfach diesem Jamie zu vertrauen und ihm den Brief zu geben? Unterdessen konnte sie die Bilder entwickeln lassen, von denen er nichts zu wissen schien. Sie sah auf die Uhr. Noch zehn Minuten. Das würde reichen, um den Film beim Fotocenter abzugeben und im Copyshop neben dem Brechtbau eine Kopie des Briefes zu machen. Dann würde sie diesem Jamie das Original überlassen und abwarten, bis Rob sich melden würde. Melde mich bald! Rob.

Nein! durchfuhr es sie. Rede mit keinem Menschen darüber! stand in dem Brief. Es kam ihr wie Verrat vor, wenn sie ihn diesem Jamie überließ. Nein, er musste warten, bis sich Rob bei ihr gemeldet hatte. Melde mich bald. Dafür musste er Verständnis haben, wenn er wirklich Robs Freund war. Erleichtert über diese Entscheidung stieg sie auf ihr Fahrrad und brachte den Film zum Fotocenter. Mit drei Minuten Verspätung war sie wieder im Brechtbau, doch Jamie war nirgends zu sehen. Irritiert wartete sie fünf Minuten, zehn Minuten, eine halbe Stunde, dann schloss sie ihren Rucksack wieder in den Spind, suchte die kleine Cafeteria im Erdgeschoss auf und ließ sich einen Cappuccino aus dem Automaten. Ständig fixierte sie die aus-und eingehenden Studenten, doch Jamie war nicht unter ihnen.

Verdammt! schoss es ihr durch den Kopf. Was sollte sie jetzt bloß tun? Nervös rührte sie in ihrem Pappbecher, als ihr plötzlich Linda einfiel. Linda Roloff, Robs Exfrau. Sie hatte zwar seit Rob von ihr geschieden war keinen Kontakt mehr zu ihr, doch das war unter diesen Umständen unwichtig. Linda arbeitete als Journalistin bei einem Radiosender, wohnte in Tübingen und kannte Robs Arbeit. Natürlich, warum war sie nicht gleich darauf gekommen? Sie musste doch auch Robs Freunde kennen, vielleicht sagte ihr der Name Jamie etwas? Entschlossen eilte sie zu ihrem Spind und fischte das Handy aus dem Rucksack. Sie ließ sich von der Auskunft direkt mit Linda Roloffs Anschluss verbinden, zögerte kurz, als sie auf den Anrufbeantworter stieß. Dann sprach sie, entgegen ihrer sonstigen Gewohnheiten eine Meldung auf:

»Claudia hier, Robs Schwester. Ich muss dringend mit dir sprechen, es geht um Rob. Ich hab’ da so einen komischen Brief von ihm bekommen mit merkwürdigen Informationen. Eigentlich soll ich ja mit niemand darüber sprechen – und da ist noch ein voller Film, den hab’ ich gleich zum Fotocenter gebracht. Warte, da hat Rob noch was dazugeschrieben, hier: ›bitte entwickeln u. Abz. aufbew.! Niemand zeigen! Kann noch nichts beweisen!!! Melde mich bald! Rob.‹ Verstehst du das? Können wir uns treffen? Heute Abend um acht im Restaurant beim Reitstall? Bitte, ich glaube es ist echt wichtig.«

Linda Roloff wartete fast eine Dreiviertelstunde im Restaurant. Sie hatte sich schon früher einmal mit Claudia, die Pferde über alles liebte, hier getroffen und war sich sicher, dass sie richtig war. Als ihre Exschwägerin um Viertel vor neun noch immer nicht erschienen war, versuchte sie mehrmals, sie über ihr Handy zu erreichen, doch sie meldete sich nicht. Auch in der Gaststätte hatte sie keine Nachricht hinterlassen. Linda bestellte sich noch eine kleine Cola und fragte sich, was das alles zu bedeuten hatte. Monatelang hatte sie nichts von Rob oder seiner Schwester Claudia gehört und jetzt dieser geheimnisvolle Anruf. Ein merkwürdiger Brief von Rob, ein unentwickelter Film, den man niemand zeigen sollte und ein kurzfristiges Treffen, zu dem die Ex-Schwägerin jetzt nicht einmal erschien.

Linda hatte eine Fete im Foyer platzen lassen und Daniel war ziemlich sauer wegen ihrer kurzfristigen Absage. Er war gerade erst von einer Auslandsreise zurückgekommen und hatte sich auf den gemeinsamen Abend mit ihr gefreut. Obwohl ihre Beziehung seit einem Streit vor einigen Wochen ohnehin in die Brüche zu gehen drohte, tat es ihr Leid, doch er zeigte keinerlei Interesse an ihrer Begründung. »Claudia war auf dem Anrufbeantworter. Es scheint irgend etwas nicht zu stimmen mit Rob«, hatte sie nur gesagt, doch schon allein der Name ›Rob‹ löste in ihm Aggressionen aus, als befürchte er, ihr Ex könne eines Tages zurückkehren und sie wieder für sich gewinnen. Erst als sie ihm erzählt hatte, dass sie sich mit Robs Schwester Claudia treffen wollte, hörte Daniel für einen Augenblick aufmerksam zu, ohne sie gleich wieder zu unterbrechen.

»Sie macht sich Sorgen wegen Rob. Es scheint ihr wichtig zu sein, mich allein zu sprechen.«

»Wann trefft ihr euch denn? Kannst du nicht danach noch ins Foyer kommen?«, versuchte Daniel sie zu überreden.

»Ich kann dir nichts versprechen. Wir sind um acht beim Reitstall, und ich habe keine Ahnung wie lange es dauert.«

»Na prima«, zischte er. »Du gehst mit der Schwester von deinem Ex nett essen und ich schau’ wieder in den Mond!«

»Du bist ungerecht!« rief sie. »Du hast mir überhaupt nicht zugehört. Wenn es sich nicht so wichtig anhören würde –«

»Mach doch was du willst!« unterbrach er sie rüde und riss seine Lederjacke von der Garderobe. »Du kannst mich mal«, hatte sie gerade noch gehört, als auch die Tür schon mit einem lauten Knall ins Schloss gefallen war.

Nach einem letzten Versuch, Claudia über Handy zu erreichen gab sie auf. Sie fragte noch einmal die Bedienung, ob Claudia denn nicht doch schon früher da gewesen sei, doch als die Kellnerin verneinte, bezahlte sie und verließ das Lokal. Es regnete mal wieder. Sie hatte schon den Autoschlüssel in der Hand, als sie im diffusen Licht etwas am Rand des schmalen Fußgängerweges funkeln sah. Aus irgendeinem Grund zog das Fahrrad, das dort auf dem Boden lag, ihre Aufmerksamkeit auf sich. Wie von einer unsichtbaren Kraft gezogen schritt sie darauf zu. Diese unförmigen Radtaschen mit den katzenkopfförmigen Leuchtaugen und der Sattel mit dem hellen gehäkelten Überzug, das war doch Claudias Rad! Mehr als einmal war sie früher neben ihr hergegangen, als sie es durch die Fußgängerzone geschoben hatte. Linda erschauderte.

Wenn das Fahrrad da war, wo war Claudia? Zaghaft rief sie ihren Namen. Ein ungutes Gefühl beschlich sie, als sie den Straßenrand Richtung Wald entlang ging. Der Regen fiel gleichmäßig, und ein leichter Wind ließ die Schatten der Bäume im schummrigen Schein der Straßenbeleuchtung über den nassen Asphalt tanzen. Auf einmal hatte Linda Angst. Sie rannte zurück zu ihrem Wagen, stieg ein und legte im Schritttempo die dreihundert Meter bis zum Waldrand zurück. Manchmal war im Winter die Schranke geschlossen, doch heute war die Durchfahrt der schmalen Straße, die abschüssig auf kurvenreicher Strecke zum Kloster Bebenhausen führte, frei. Was, verdammt noch mal, suchst du eigentlich hier? fragte sie sich, während sich die Scheinwerfer ihres Alfa Romeo der bedrohlichen Nacht des Waldes näherten. Da draußen lag Claudias Fahrrad, na und? Vielleicht hatte sie Freunde getroffen und – vergiss es! Claudia wollte sich mit dir treffen und es war ihr wichtig. W-i-c-h-t-i-g!

Lindas rechter Fuß trat auf die Bremse. Die Einfahrt zu dem Jogger-Parkplatz. In sportlicheren Zeiten war sie auch schon von hier aus losgetrabt. Los, reinfahren! Umsehen, und wieder weg! Und dann nach Hause, Claudia wird sich morgen schon melden! Die Wagenlichter fraßen sich in die bedrohliche Dunkelheit, Regentropfen behinderten die Sicht und Linda kurbelte das Fenster herunter, um besser sehen zu können. Der Parkplatz war leer. Nur ein schrottreifer, schon vor Wochen oder Monaten hier abgestellter Käfer ohne Kennzeichen parkte hinter einem der Bäume, die den Platz aufteilten. Der Schein ihrer Halogenlampen ließ in all dem Schwarz und Grau ein paar matte Farbnuancen erkennen. Wo der Schatten des Käfers wich, glänzte das feuchte Laub in morschem Braun und fahlem Blau. Blau? Blau!

Die Jeans waren nicht zu übersehen. Linda bremste und ließ den Wagen langsam rückwärts rollen, bis die Scheinwerfer die ganze grausige Szenerie erfassten. Aus dem Schatten des Käfers ragten zunächst nur zwei schlanke Beine hervor, Frauenbeine in schwarzweißen Turnschuhen und seltsam geformten blauen Jeans. Die Hose ist herabgestreift! durchfuhr es sie. Man hat sie vergewaltigt! Dann beleuchteten die Lichter grell einen hellen Bauch und fleischige Oberschenkel, einen offenen dunklen Anorak und schließlich die starr zur Seite ausgestreckten Arme.

Als Linda das Gesicht der Toten erkannte, stieß sie einen Schrei aus.

Das Wasser in den Pfützen spritzte nach allen Seiten, kreischend flogen die hydraulischen Türen des letzten Wagens zu und öffneten sich noch einmal zischend, als Linda den abgegriffenen Knopf drückte. Sie war die letzten Meter gerannt, um den Regionalexpress nach Stuttgart noch zu erreichen. Erleichtert suchte sie sich einen Platz im Nichtraucherabteil der zweiten Klasse und setzte sich in Fahrtrichtung direkt ans Fenster, während sich die Bahn mit einem leichten Ruck in Bewegung setzte. Ein Hauch herben Coco-Chanels mischte sich in die ölig-stickige Zugluft. Sie hatte den Kragen ihrer anthrazitfarbenen Lederjacke hochgeschlagen und zupfte sich die Regentropfen aus den nassen Ponyfransen. Ihre langen samtschwarzen Haare waren unter einem eleganten Hut versteckt, der jedoch im Regen seine Form verloren hatte und wie ein nasser Sack auf ihrem Kopf hing.

Sie fluchte, weil sie ohne Schirm aus dem Haus gegangen war, dabei hielt das nasskalte Schmuddelwetter nun schon seit Wochen an. Ihre kniehohen Winterstiefel, die sie wieder aus dem Schrank hervorgezogen hatte, zeigten dunkle Wasserflecken und sie fror an den Füßen. Es war zu kalt für die Jahreszeit und Linda sehnte sich nach sonnigen Tagen, die in diesem Frühjahr so rar waren wie nur selten zuvor.

Linda war auffallend gut geschminkt, drei goldene Fingerringe glitzerten an jeder Hand, um den Hals trug sie Modeschmuck, wie er bei gutem Wetter in der Fußgängerzone der Tübinger Altstadt von südamerikanischen Folkloregruppen verkauft wurde. Sie öffnete den Reißverschluss ihrer eleganten Lederjacke. »I love Lanzarote« war auf dem weißen Sweatshirt in roten Buchstaben zu lesen. Ihr Blick, der die draußen vorbeihuschenden Häuser, Baustellen und Fahrzeuge gar nicht wahrzunehmen schien, hatte etwas nervös Angespanntes.

In Metzingen ließ sich ein pausbackiger alter Mann ihr gegenüber auf die freie Sitzbank fallen. Er atmete schwer, als hätte er erst einen Dreitausender bezwungen und strömte einen starken Schweißgeruch aus. Lindas braune Augen funkelten für einen Sekundenbruchteil und ihre Pupillen vergrößerten sich zu einem schwarzen Kristall. Der Pausbäckige starrte sie an wie ein seltenes Tier, Regentropfen oder Schweiß standen in Perlen auf seiner runzeligen Stirn und etwas Speichel troff aus seinem hechelnden Mund. Sein Grinsen hatte etwas Aufdringliches.

Linda stellte sich angewidert seine Gedanken vor und sah wieder zwischen den herabrinnenden Regentropfen zum Fenster hinaus. Die Welt, die jetzt da draußen wieder an ihr vorüber glitt, lag in einem dunkelgrauen Schleier. In Nürtingen hielt der Zug erneut, Menschen, die sie noch nie gesehen hatte, kamen und gingen, liefen am Fenster vorbei, stiegen ein, stiegen aus, setzten sich, tauchten im Abteil auf und verschwanden wieder. Wie Figuren in einem Spiel, dachte Linda, eingesetzt und hinausgeworfen. Mensch-ärger-dich-nicht.

Dann waren ihre Gedanken wieder bei Claudia. Robs Schwester war tot. Ermordet von irgendeinem dieser Schweine, einem Triebtäter, der ihr aufgelauert, sie vergewaltigt und danach brutal erwürgt hatte. An dem Abend, als sie sich mit ihr treffen wollte, um ihr irgendetwas Wichtiges mitzuteilen. Linda erschauderte bei dem Gedanken, dass die Tat geschehen war, während sie im Restaurant seelenruhig ihre Cola getrunken hatte. Vielleicht hätte sie ihre Schreie gehört, wenn sie vor dem Restaurant gewartet hätte. Vielleicht hätte der Mörder gar nicht zugeschlagen, wenn Claudia nicht da draußen allein mit ihrem Fahrrad angekommen wäre. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Linda zermarterte sich das Hirn darüber, was gewesen wäre, wenn … aber wie hätte sie denn ahnen können …

Und die Polizei? Von einem eindeutigen Sexualdelikt hatte der Kommissar gesprochen, der sie als Zeugin vernommen hatte, und ob ihr denn nichts aufgefallen sei. Sie erzählte dem Polizisten von dem geplanten Treffen mit Claudia und wie sie sie im Wald gefunden hatte. Instinktiv hatte sie beschlossen, den Grund für Claudias Anruf zu verschweigen, immerhin hatte Rob ja auch von seiner Schwester Stillschweigen verlangt. Dann, in der Nacht, als sie nicht schlafen konnte, war sie aufgestanden und hatte sich noch einmal die Nachricht auf ihrem Anrufbeantworter angehört: »Und da ist noch ein voller Film, den hab’ ich gleich zum Fotocenter gebracht. Warte, da hat Rob noch was dazugeschrieben, hier: bitte entwickeln u. Abz. aufbew.! Niemand zeigen! Kann noch nichts beweisen!!!«

Die letzten Worte der Toten kamen ihr vor wie aus einer anderen Welt. Es war Claudias Vermächtnis, hatte sie sich gedacht und am nächsten Morgen die Filialen des Fotocenters in Tübingen aufgesucht. An den Selbstbedienungstheken konnte man sich die alphabetisch sortierten Papiertaschen mit den entwickelten Bildern selbst heraussuchen und dann mit dem Coupon zur Kasse gehen. Schon im zweiten Geschäft war sie fündig geworden und hielt Robs Bilder in einem Umschlag, der mit Claudias Anschrift versehen war, zitternd in der Hand, als sie zur Kasse ging. Die Kassiererin quittierte ihre Entschuldigung, den Coupon zur Abholung der Bilder vergessen zu haben mit einem Schulterzucken, nahm den Geldbetrag entgegen und Linda stand mit ihrer Beute vor dem Geschäft.

Von den sechsunddreißig Aufnahmen waren nur dreizehn belichtet worden. Acht Bilder zeigten, teilweise verschwommen und unterbelichtet, den verstümmelten Kadaver eines Nashorns, auf drei Bildern waren menschliche Fußabdrücke in schlammigem Untergrund zu erkennen, und die letzten beiden Bilder waren Aufnahmen eines ihr unbekannten Mannes in Safarikleidung, wobei auf der ersten Aufnahme der Typ vollständig, auf dem letzten Bild aber nur seine Beine zu sehen waren. Linda hatte sich die Bilder wieder und wieder angesehen, doch sie konnte nichts damit anfangen. Der Kopf des Mannes lag zu sehr im Schatten seines Safarihuts, als dass sie sein Gesicht hätte erkennen können. Wer war er?

Wieder und wieder ging ihr durch den Kopf, was Rob zu den Bildern geschrieben hatte: Niemand zeigen! Kann noch nichts beweisen!!! Inzwischen kannte sie es auswendig, sooft hatte sie sich Claudias letzte Nachricht angehört. Welchen Verdacht hatte Rob? Was wollte er mit diesen Fotos aufzeigen? Sollte sie mit den Bildern und der Aufzeichnung zur Polizei gehen? Was würde es bringen? Oder gab es sogar einen Zusammenhang zwischen diesen Bildern und Claudias Tod? Diese Gedanken ließen sie nicht mehr los, und je mehr sie darüber nach dachte, desto klarer wurde ihr, dass nur Rob selbst diese Frage beantworten konnte.

Sie musste versuchen, ihn zu erreichen, schon um ihn über Claudias Tod zu informieren. Vielleicht schaffte er es irgendwie, zu ihrer Beerdigung nach Deutschland zu kommen. Doch alle Versuche, ihn telefonisch oder über eine der ihr bekannten Adressen in Nairobi, Mombasa oder Harare zu erreichen, waren vergebens gewesen. Deshalb saß sie jetzt in diesem Zug und fuhr nach Stuttgart zum Büro seiner Organisation.

Linda sah wieder zum Fenster hinaus und versuchte, endlich klare Gedanken zu fassen. Nächster Halt Plochingen. Ein dicker Herr mit grauem Karoanzug drückte sich auf ihren Sitz. Sie spürte deutlich sein nasses Hosenbein an ihrem Oberschenkel. Er kramte eine Zeitung aus seiner Jackentasche und nahm ihr beim Lesen soviel Sicht weg, dass der Pausbäckige fast ganz hinter dem Blatt verschwand.

Draußen hinter den Bahnschranken stauten sich die Autos, dort irgendwo musste Daniel auch stecken, in ihrem roten Alfa Romeo. Immer wieder lieh sie ihm den Wagen, obwohl sie ihn selbst dringend brauchte. Und jetzt saß sie in diesem stickigen Waggon, eingepfercht zwischen dickwanstigen und muffelnden Menschen, unbequem und unfrei.

Ohne es zu registrieren, schüttelte sie den Kopf über sich selbst. Daniel Feller. Warum hatte sie sich überhaupt mit diesem Typen eingelassen? Ja, sie hatte Angst gehabt, für immer mit Sarah allein zu bleiben, aber war Daniel wirklich der Mann, der zu ihr passte? Was hatte er ihr wirklich geben können in den wenigen Monaten, die sie sich kannten? Schon seit Wochen spürte sie, wie wenig ihr an dieser Beziehung lag. Zweifel kamen ihr, ihn je richtig geliebt zu haben, mehr von ihm gewollt zu haben, als aufregende Nächte im Bett. Dann stand er wieder vor ihr, strahlte sie an und sie war ihm ausgeliefert. Er wusste, wie er alles von ihr bekommen konnte. Er spielte mit ihr, das wusste sie, er kam und ging wie es ihm passte, schlief tagelang in seiner kleinen Mietwohnung und quartierte sich dann wieder für fünf Nächte bei ihr ein. Er war ein berechnender Schmeichler, der es verstand, ihre Gutmütigkeit auszunutzen.

»Ich brauche deinen Wagen, nimm du den Zug«, hatte er ihr an diesem Morgen vorgeschlagen. Wieder einmal war sie nicht in der Lage gewesen, ihm zu widersprechen. Sie spürte, wie sehr sie sich von ihm abhängig gemacht hatte und doch hatte sie nicht die Kraft, etwas an dieser Situation zu ändern. »Danke«, hatte Daniel gerade noch gesagt, hatte den Schlüssel genommen und war gegangen. Als sie im Sender angerufen hatte, war Babs, ihre Kollegin und Freundin gerade dabei, einen Beitrag über den Mord zu produzieren. »Ich muss versuchen, Rob ausfindig zu machen«, hatte Linda ihr am Telefon gesagt, »von irgend jemandem muss er es doch erfahren. Kannst du für mich den Redaktionsdienst übernehmen, falls ich es nicht rechtzeitig schaffe?«

Und jetzt saß sie schon über eine halbe Stunde in diesem Regionalexpress. Es zog durch die schräg gestellten Fenster und das Rattern der Räder auf den Schienen wurde zum ohrenbetäubenden Lärm, als ein entgegenkommender Zug auf der linken Seite vorbei donnerte. Und doch empfand Linda etwas Rhythmisches und damit schon wieder Beruhigendes in diesem Rattern und Dröhnen. Beruhigend dumpf und monoton. Fast wie mein Leben, dachte sie.

Der Funk, sie war mit ihm verwachsen, seit sie sich schon vor Jahren nach einem Volontariat bei der Zeitung für die in ihren Augen viel interessantere Arbeit am Mikrofon entschieden hatte. Eigentlich hatte ihr der Wechsel nie Leid getan, die Arbeit machte Spaß, das Team war eine klasse Mannschaft und die Redaktion ihr Leben. Tage und Nächte ihres Lebens, Stunden und Minuten. Reportagen, Beiträge, Moderationen. Und doch hatte sich mit der Routine auch eine gewisse Monotonie eingeschlichen. Gut, sie hatte Verantwortung für eine eigene Sendung und konnte dabei bis zu einem gewissen Grad ihre Ideen umsetzen. Doch auf der anderen Seite hatte sie ihre Freiheit und Ungebundenheit für den Job aufgegeben. Nicht mehr und nicht weniger. Keine Zeit für sich oder für ihre Tochter. Vergnügen? Oh nein.

Und dann kam, an einem der wenigen freien Abende, wenn sie sich mit Daniel im aufgewühlten Bett räkelte, ein dringender Anruf ihrer Redaktion mit einem unaufschiebbaren Termin, sie war die einzige, die zu erreichen war, schnappte sich ihren Recorder und machte ihren Job. Wenn sie dann vom Sender wieder zurück in ihre Tübinger Wohnung kam, begegnete ihr Daniel angetrunken unter der Tür. Auf dem Weg in die Kneipe, um seinen »Frust« wegzuspülen. Sie blieb allein zurück. Ihre Beziehung war eine Farce. So hatte sich Linda ihr Leben nicht vorgestellt.

Nach Redaktionsschluss sah sie sich im Spiegel an, für Sekunden nur, das reichte. Stress im Blick und Falten im Gesicht, gut kaschiert zwar, aber unübersehbar vorhanden. Kannte sie Schonung? Gönnte sie sich Ruhe? Ein freies Wochenende? Ausspannen, nur für ein paar Tage? Dem Job zuliebe schon wieder auf die lang ersehnte Reise nach Rom verzichtet. Letzter Urlaub? – »I love Lanzarote« – muss vor Jahrhunderten gewesen sein, dachte sie.

Lanzarote. Die Insel der Feuerberge. Aufregende Wellenbäder am Strand von Famara. Aufregende Liebesspiele in den weißen Dünen der Playa Blanca, wohin sie mit ihrem Suzuki fast an jedem Abend gefahren waren, um den Sonnenuntergang zu genießen. Einsame Abende mit Rob. Der schaukelnde Ritt auf den grunzenden Dromedaren durch die Vulkanlandschaft des Timanfaya; Josés Restaurant in Orzola, wo man den besten Sancocho bekam und sich die Fische frisch vom Fang in der Küche selbst aussuchen konnte; der kleine Markt in Teguise mit seinen Stickereien, den Masken und Schnitzereien, die von der westafrikanischen Küste kamen. Hier hatte Rob wieder begonnen, von Afrika zu schwärmen. Es war der letzte gemeinsame Urlaub mit ihm gewesen.

Die Bahn schob sich in den Bad Cannstatter Bahnhof. Der Pausbäckige stand auf, wünschte freundlich einen schönen Tag und ging zur Tür. Der Dicke wechselte jetzt seinen Platz und setzte Linda gegenüber seine Zeitungslektüre fort. Ein kleines Mädchen mit blaugrünem Kindergartentäschchen und buntem Anorak kam den Gang entlang und blieb unentschlossen stehen. Linda lächelte und wies mit der Hand auf den freien Platz neben sich. Die Kleine schüttelte verlegen den Kopf und drehte sich um.

Sie würde Sarah in diesem Alter nie allein mit dem Zug fahren lassen, obwohl auch sie viel zu wenig Zeit für ihre Tochter hatte. Fünf Jahre war Sarah jetzt alt, im September würde sie sechs werden. Im gleichen September waren es zwei Jahre, seit Linda sich von Sarahs Vater getrennt hatte.

Zwei lange Jahre ohne Rob, dachte sie, und davor über vier Jahre mit ihm. Teilweise. Eine richtige Ehe hatten sie eigentlich nie geführt. Ihre Hoffnung, Rob durch die Heirat und das Kind fester an sich binden zu können, hatte sich nicht erfüllt. Ihr Mann blieb der verwegene Abenteurer und Wissenschaftler, rastlos, risikofreudig und ehrgeizig. Seine Projekte bedeuteten ihm mehr als seine Familie, größer als die Liebe zu Linda war die Liebe zu seinem Beruf. Und seine Liebe zu diesem Afrika!

Afrika. Er konnte einfach nicht begreifen, dass sie mit diesem Land nichts anfangen konnte. Sein Traum war dort mit ihr zu leben. Nur einmal hatten sie einen vierwöchigen Urlaub in Kenia verbracht, kurz nachdem Linda ihn bei einer Pressekonferenz kennen gelernt hatte. Er hatte ihr vorgeschwärmt von einem herrlichen Land mit netten Menschen, vielen Tieren und einem wunderbaren Klima. Was konnte sie schon dafür, dass sie sich am ersten Tag einen Sonnenbrand holte, dass ausgerechnet vor ihrem Zelt eine (wenn auch ungiftige) Schlange lag und dass sie vor Schreck fast tot umfiel, als dieser Affe (war es ein Pavian?) plötzlich in den offenen Wagen geklettert war, um sich eine Banane zu holen. Der böse Krach folgte, als sie eine Woche früher wieder nach Hause wollte, was Rob nun überhaupt nicht verstand. Linda hatte sich daraufhin alleine in ein Flugzeug gesetzt und war nach Deutschland zurückgeflogen. Nach der Reise hatte sie von Afrika ein für allemal genug.

Die Spannung zwischen ihr und Rob hielt noch lange an. Dass sie sich nicht damals schon trennten, erschien Linda heute als großer Fehler, aber ohne Afrika war Rob ein ganz anderer Mann. Und genau diesen Mann liebte Linda. Niemals hatte sie geglaubt, den Kampf um Rob verlieren zu können. Aber dieses Land war stärker.

Nach der Hochzeit war Rob zunächst wie verwandelt gewesen und Linda erlebte mit ihm die schönsten Monate ihres Lebens. Dann musste er erneut nach Afrika. Nur für zwei Wochen. Linda war im sechsten Monat schwanger und weigerte sich, ihn zu begleiten. Rob blieb länger in Zimbabwe, als er ursprünglich beabsichtigt hatte. Aus den zwei Wochen wurden vier, aus dem Monat ein Vierteljahr. Nicht einmal zu Sarahs Geburt kam er zurück.

Auch Sarah änderte nichts an der Situation. Rob liebte zwar seine kleine Tochter und beanspruchte sie ganz für sich, wenn er einmal für ein paar Wochen zu Hause war, doch dann zog es ihn wieder für Monate nach Afrika zurück. Drei Jahre nach Sarahs Geburt reichte Linda die Scheidung ein. Rob erfuhr es über ihren Anwalt, als er nach acht Monaten aus Namibia zurückkehrte. Er drängte auf eine Aussprache unter vier Augen und schwor, nach Abschluss des derzeitigen Projekts, das noch zwei Jahre laufen sollte, für immer in Europa zu bleiben. Aber Linda konnte nicht mehr – nein, sie wollte nicht mehr darauf eingehen.

Nach der Scheidung kehrte Rob nach Afrika zurück. Fast jeden Monat kam ein Brief und in unregelmäßigen Abständen überwies er Geld für Sarah. Später, als ihn seine Arbeit immer mehr beanspruchte und ihn in die entlegensten Gebiete des Landes führte, kam die Post nur noch sporadisch und gewöhnlich aus Nairobi.

Der Zug verlangsamte erneut seine Fahrt und rollte in den Sackbahnhof der Landeshauptstadt ein. Massen von Menschen auf dem Bahnsteig und mit ihr auf dem Weg in die belebte Königsstraße, wo zu jeder Tageszeit Hektik und Betriebsamkeit herrschte. Zwischen zwei Kaufhäusern mit ihren übergroßen Schaufenstern bog sie in eine der Nebenstraßen und stand nach wenigen Metern vor einem grauen Bürogebäude, an dessen Eingangssäule kleine Metallschilder auf eine Anwaltspraxis, mehrere Ärzte und zwei Dienstleistungsfirmen hinwiesen. Und sie las: SAFE WILDLIFE SOCIETY. 3. Stock.

2

Linda sah in ein glattrasiertes bleiches Gesicht hinter einem wuchtigen Schreibtisch aus schwarzem Holz. Professor Kuhns schien über fünfzig zu sein und seine weißen, glatten Haare, die ihm fast bis auf die Schultern fielen, glänzten silbern im Licht der Halogenlampen, die das Büro im dritten Stock in langweiliger Gleichmäßigkeit ausleuchteten. Seine spitze Nase, auf der eine verschmierte Hornbrille saß, zuckte nervös. Er versuchte, es zu vertuschen, indem er die Finger beider Hände aneinander legte, und sich die Zeigefinger nachdenklich an die Nasenflügel hielt. Seine mattgrauen Augen waren bis auf einen Schlitz geschlossen, aber Linda spürte, dass er sie fixierte. Er strömte einen intensiven Knoblauchgeruch aus und sie schielte instinktiv nach den Fenstern. Alle waren verschlossen, doch sie traute sich nicht, einfach eines zu öffnen.

»Ich fürchte, ich kann Ihnen nur wenig helfen, mein Kind«, sagte Kuhns jetzt. Der väterliche Ton in seiner sonoren Stimme störte sie.

»Aber Sie müssen doch wissen, wo sich die Mitarbeiter Ihrer Gesellschaft aufhalten? Es geht, wie ich schon sagte, immerhin um den Tod seiner Schwester, da muss Rob doch zu benachrichtigen sein.«

»Das ist nicht so leicht, wie Sie glauben. Sehen Sie –«, und seine Augen öffneten sich für einen Moment, »– die SAFE WILDLIFE SOCIETY hat eine ganze Reihe von Projekten in aller Welt laufen. Die afrikanischen werden in Nairobi koordiniert.« Beim letzten Wort fiel ihr deutlich sein rollendes »R« auf, das den Franken verriet.

»Dann rufen Sie doch dort an und fragen Sie nach!« Lindas Ungeduld rief ein mitleidiges Lächeln auf seinen schmalen Lippen hervor.

»Meine Liebe, Sie kennen Afrika nicht! Ich kann nicht, wie bei uns, einfach dort unten anrufen und fragen, wo gerade Rob Roloff steckt, als ob es sich um eine Geschäftsreise in die Schweiz oder nach Frankfurt handelte.«

Lindas Ungeduld verwandelte sich in leichten Zorn. In scharfem Ton fuhr sie ihn an: