3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

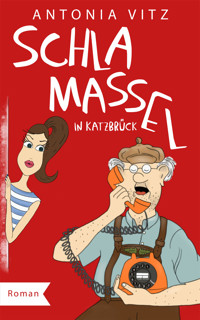

Mit scharfem Blick und feinem Humor erzählt Antonia Vitz von kleinen und großen Katastrophen, Verzweiflungstaten und der lieben Verwandtschaft. In der kleinbürgerlichen Idylle eines bayerischen Dorfes kämpft Franzi mit dem alltäglichen Wahnsinn zwischen Kindern, Ehemann, Teilzeitjob und ihren anstrengenden Eltern. Der Beruhigungstee von Tante Hilde kommt da wie gerufen. Selbst angebaut, blüht er im Gewächshaus, dass es eine wahre Pracht ist. Auch wenn Franzi klar ist, dass Tante Hilde ahnungslos Cannabis züchtet, der Nerventee ist viel zu schade, um nicht gelegentlich damit zu entspannen. Als plötzlich die Polizei vor der Tür steht, muss Franzi dringend eingreifen, aber das Chaos hat längst seinen Lauf genommen. Printausgabe 232 Seiten

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Antonia Vitz

Nerventee

Über die Autorin

Die Humorautorin Antonia Vitz ist eine waschechte Bayerin mit »Auslandserfahrung« in Baden-Württemberg. »Ich beobachte leidenschaftlich gerne die typischen Eigenheiten und Gepflogenheiten meiner Mitmenschen«, verrät die Autorin. Dabei beweist sie ein ganz besonderes Auge für die kleinen Grotesken des Alltags und den Charme menschlicher Schwächen. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass bereits ihr erster Roman »Nerventee«, der 2019 im Verlag Tinte & Feder erschien, über mehrere Wochen hinweg Platz eins der Kindle Humorbestsellerliste belegte.

Weitere Romane mit dem bei den Lesern beliebten Grantler Sepp aus dem kleinen bayerischen Katzbrück folgten.

A N T O N I A V I T Z

ROMAN

Deutsche Erstveröffentlichung bei Tinte & Feder, Amazon Media EU S.à r.l. 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg August 2019

August 2019

Neuauflage Oktober 2022

Copyright © 2025 Antonia Vitz Alle Rechte vorbehalten.

ISBN: 9783759297952Antonia Vitz Reutinger Weg 2692449 Steinberg am See [email protected]://www.antoniavitz.de

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung der Autorin unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Umschlaggestaltung: semper smile, München, www.sempersmile.de und Steffi Umlauf www.steffiumlauf.com

Umschlagmotiv: © Elovich / Shutterstock; © vertolena / Shutterstock Wooden Cover Background: designed by Freepik

Lektorat: Hilke Bemm und Media-Agentur Gaby Hoffmann

Inhaltsverzeichnis

Elternsprechtag

Der ganz normale Wahnsinn

Canna… was?

Lieblingsmenschen

Heimlichkeiten

Rezepttipps

Ortstermin

Darf der das?

Die Studie

Du musst aber!

Auf Diebestour

Polizeipräsenz

Farbtupfer

Persönliches Wort zum Abschluss

Elternsprechtag

Voller Vorfreude öffne ich die Tür zum Klassenzimmer. Frau Schober, die Klassenlehrerin, sitzt ganz vorne an ihrem Pult und schreibt. Die Luft ist unerwartet frisch, wahrscheinlich hat sie gerade gelüftet. An der Tafel erkenne ich den Hefteintrag vom heutigen Deutschunterricht. »Satzglieder bestimmen« lautet die Überschrift, die mit zwei dicken geraden Linien unterstrichen ist. Ich gehe zwischen Fenster- und Mittelreihe nach vorne.

Elternsprechtag.

Dritte Klasse.

Und mein Xaver bringt nur Einsen und Zweien nach Hause.

Zwei Minuten später starre ich Frau Schober entsetzt an.

»Mein Vater hat WAS?«, höre ich mich eine Spur zu laut fragen. Mir wird schlagartig heiß. Lieber Gott, bitte mach, dass das alles nicht wahr ist! Lieber Gott, bitte mach, dass ich nur träume! Doch Gott interessiert sich anscheinend gerade nicht für mich. Der Stuhl, auf dem ich sitze, ist klein, ziemlich hart und ziemlich real. Die Lehrerin vor mir hat die gleichen strohigen Locken wie beim letzten Elternsprechtag. Ihr ernster Blick signalisiert mir, dass dieses unangenehme Gespräch gerade erst angefangen hat.

»Am Dienstag sollte jedes Kind eine Tasse, Teebeutel und Plätzchen mitbringen. Wir hatten doch unsere Klassenweihnachtsfeier«, erklärt Frau Schober im geduldigen Grundschullehrerinnentonfall. »Und Xaver hatte nichts dabei. Also habe ich ihm erlaubt, daheim anzurufen.«

»Von der Weihnachtsfeier wusste ich nichts«, falle ich ihr ins Wort, »sonst hätte ich ihm die Sachen ja mitgegeben.«

Natürlich wusste ich nichts. Ich weiß nie etwas. Xaver erzählt so gut wie nichts von der Schule. Schon im Kindergarten musste ich ihm alles aus der Nase ziehen.

»Wie war dein Tag?«

»Schön.«

»War irgendetwas Besonderes?«

»Nein.«

»Was hast du denn heute so gespielt?«

»Das Gleiche wie immer.«

Irgendwann habe ich es aufgegeben.

»Und von dem Anruf weiß ich auch nichts. Ich muss dienstags arbeiten, da ist bei uns keiner zu Hause.«

Frau Schober nickt und zieht gleichzeitig eine Augenbraue hoch. Ich komme mir vor wie einer ihrer Schüler.

»Weshalb er Sie wahrscheinlich auch nicht erreicht hat. Deshalb kam er auf die Idee, bei seiner Oma anzurufen.«

»Meine Mutter ist diese Woche mit ihrer Freundin im Bayerischen Wald beim Wellness«, unterbreche ich sie erneut. »Das macht sie einmal im Jahr.«

»Wie dem auch sei …«, Frau Schober scheint sich nicht allzu sehr für den Bayerischen Wald oder für meine Mama zu interessieren. »Xaver hat mit seinem Opa gesprochen, der war wohl zu Hause.«

»Er ist Rentner«, murmele ich. »Und zu geizig für Wellness.«

Doch auch darauf geht Frau Schober nicht ein. Ich kann es ihr nicht verübeln.

»In der Pause ist Ihr Vater in die Schule gekommen und hat mir die Sachen für Xaver gegeben. Der Opa Sepp, wie ihn Xaver nennt, ist doch Ihr Vater, oder?« Sie schaut mich fragend an.

»Na ja … schon«, nuschele ich mit hochrotem Kopf. »Und er hat Ihnen tatsächlich … er wollte wirklich … also, ähm.« Mehr bringe ich nicht zustande.

Frau Schober nickt. Ihr Blick lastet wie Stahl auf mir.

»Er kam in der Pause zu mir ins Klassenzimmer und hat mir eine Tüte gegeben. Darin waren Plätzchen, eine Tasse und ein Tee-Ei mit … Tee.« Bei dem Wort »Tee« malt sie mit ihren Fingern zwei Gänsefüßchen in die Luft. »Er meinte, der Tee würde mir sicher auch guttun, ich könnte ihn ruhig probieren. Dann hat er das Tee-Ei geöffnet und mir den … Tee … gezeigt. Ich war sofort skeptisch, schließlich, na ja …« Frau Schobers Augen huschen über ihr Pult. Sie rückt den Block gerade. »Man kennt das ja von Bildern und so«, führt sie schließlich den Satz ein wenig hilflos zu Ende. Dann starrt sie mich wieder an. Stille.

Ich muss mich jetzt wohl dazu äußern, also hole ich Luft und frage mit einer mir fremden, viel zu hohen Stimme: »Und Sie sind sicher, dass es Cannabis war?«

Frau Schober schaut mich durchdringend an. Und schweigt.

Scheiße.

»Könnte es kein Tee gewesen sein? Pfefferminztee zum Beispiel?«, versuche ich verzweifelt, eine Erklärung zu finden.

»Ich bin auf diesem Gebiet natürlich keine Expertin. Aber wir werden es prüfen lassen, und einige Kollegen meinen, es handelt sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Rauschgift. Also um Cannabis.«

Prüfen lassen?

»Das müssen Sie nicht prüfen lassen, Frau Schober!«

Um Gottes willen, bloß nicht!

Frau Schober scheint überrascht und verärgert zugleich. »Selbstverständlich müssen wir das prüfen lassen!«, fährt sie mich energisch an.

»Müssen Sie nicht«, widerspreche ich ihr mindestens ebenso energisch, »weil das im Tee-Ei wahrscheinlich tatsächlich Gras war. Also Cannabis. Medizinisches Cannabis. Das gehört meinem Vater.«

»Bitte?« Frau Schober blinzelt mich verwirrt an.

»Mein Vater braucht das … aus gesundheitlichen Gründen, meine ich.«

Lüge.

»Er hat es mit den Nerven.«

Lüge.

»Austherapiert. Das ist seine einzige Medizin, alles andere hilft nichts.«

Lüge.

»Er trinkt es als Tee, jeden Tag eine Tasse.«

Vermutlich keine Lüge.

»Wahrscheinlich hat er da was durcheinandergebracht. Sein medizinischer Tee, der Pfefferminztee aus dem Garten, alles steht nebeneinander im Regal, verstehen Sie?« Resigniert schüttele ich den Kopf. »Man kann ihn wirklich nicht mehr alleine lassen, meinen Vater.«

Während ich mit gesenktem Blick nervös meine Finger knete, hoffe ich inständig, dass mir Frau Schober diese Geschichte abkauft.

Als ich wieder aufschaue, greift sie mitfühlend nach meiner Hand. »Das tut mir ja so leid. Davon wusste ich nichts. Meine Mutter ist dement. Ich kenne das. Es ist ein Jammer! Und so viel Verantwortung, die da auf uns Kindern lastet.«

Ja, es ist ein Jammer. Mein Vater. Wenn ich ihn erwische, dann bringe ich ihn um. Diesmal wirklich. Ich schwör’s.

Ein paar Monate vorher

»Lass bloß die Tür zu!«, rufe ich meiner kleinen Tochter Rosalie hinterher, die wie immer beim ersten Klingeln aufspringt und polternd die Treppe hinunterläuft, um als Erste bei der Haustür zu sein.

»Aber es ist bestimmt der Opa.« Rosalie zieht eine Schnute, ist aber gleichzeitig schon wieder auf dem Weg in ihr Zimmer.

»Eben!«, brumme ich und verschwinde sicherheitshalber ins Bad. Das Bad befindet sich, genau wie die beiden Kinderzimmer und unser Schlafzimmer, im Obergeschoss. Es ist der einzige Raum im Haus, in dem man die Türklingel nicht hört, zumindest, wenn die Tür geschlossen ist. Und wenn ich sie nicht höre, dann kann ich auch nicht aufmachen. So einfach ist das.

Aber als ich den Klamottenberg entdecke, der sich über dem Badewannenrand auftürmt, vergeht mir die Freude auch gleich schon wieder. Da ist von allem etwas dabei: Jeans, Unterhosen und Schlafanzug von Sebastian, mehrere Fußballtrikots und verschwitzte Socken von unserem Großen, Xaver, und natürlich noch diverse Kleidchen, Hosen und T-Shirts von Rosalie. Eine Kinderhose liegt neben dem Klo, sie scheint sauber zu sein. Ganz automatisch hebe ich sie auf und rieche daran. Zu spät nehme ich den strengen Ammoniakgeruch wahr, der von vollgepieselten Kleidungsstücken ausgeht, sodass ich eine komplette Nase voll davon inhaliere. Pfui Teufel! Würgend schleudere ich die Hose in den Dreckige-Wäsche-Korb und lasse mich auf den Holzhocker neben der Dusche plumpsen. Da fällt mein Blick auf den dunklen BH, den ich gestern so verzweifelt gesucht habe. Er blitzt zusammen mit zwei Handtüchern und weiteren Kinderkleidungsstücken unter dem Waschbeckenschränkchen hervor.

Ich hebe alles auf und lege es zu den anderen Sachen auf den Badewannenrand. Mit dem Aufräumen fange ich jetzt besser gar nicht erst an. Schon allein der Gedanke an die zu treffenden Entscheidungen (in die Wäsche, in den Schrank, auf den Hocker) treibt mir den Schweiß auf die Stirn. Da putze ich doch lieber das Waschbecken. Außerdem erkennt man nachher am ehesten, dass ich was getan habe. Was hauptsächlich daran liegt, dass ich normalerweise nicht so oft mit dem Putzlappen im Bad anzutreffen bin. Ich hasse das! Bad putzen! Uäh! Ich weiß, Hausfrauenpluspunkte gibt das jetzt keine. Der Tiefpunkt meiner Hausfrauenkarriere war eindeutig, als Rosalie, damals ungefähr vier Jahre alt, ganz aufgeregt aus dem Bad gestürmt kam, mich umarmte und freudestrahlend zu mir sagte: »Das Waschbecken ist sauber und glänzt ja voll, Mama! Endlich hast du ein neues gekauft, du bist die Beste!«

Mit dem Badreiniger »Zitrusduft« sprühe ich also großzügig die eingetrockneten Zahnpastaflecken der letzten eineinhalb Wochen ein. Ob mein Vater wohl noch vor der Tür steht? Ich bin ja jemand, der sogar bei den Zeugen Jehovas ein schlechtes Gewissen bekommt, wenn er so tut, als sei er nicht daheim. Bei meinem Papa geht das natürlich nicht. Ob er draußen wartet? Wahrscheinlich spaziert er schon ums Haus rum oder ratscht mit meinen Nachbarn. Ich komme ihm eh nicht aus, fürchte ich.

Papa ist leider meistens anstrengend. Richtig anstrengend. Und Rentner. Wir leiden alle darunter, hauptsächlich die Mama und ich. Manchmal auch noch mein Mann, Sebastian, aber das eher selten. Ganz einfach deshalb, weil Sebastian den ganzen Tag in der Arbeit hockt und somit automatisch aus der Schusslinie ist.

Wobei mein Papa findet, dass das eh keine richtige Arbeit ist, die der Sebastian da macht. Den ganzen Tag vor dem PC sitzen, so ein Schmarrn. Nicht mal einen Mittagsschlaf kann er dort halten, wo der doch so gesund ist! Überhaupt feiert er viel zu wenig krank, der Sebastian. Minimum vier bis fünf Wochen müssen jedes Jahr schon drin sein. Sonst wird man ja daheim mit der Arbeit an Haus und Garten gar nicht fertig. Das Allerschlimmste ist für meinen Papa jedoch, wenn Sebastian ab und zu von zu Hause aus arbeitet. Weil er dann zwar daheim ist, aber trotzdem nur im Büro hockt und die ganze Zeit auf den Computer stiert. Dabei könnte er in dieser Zeit so schön zum Bauhof fahren, Sträucher schneiden oder das Haus runterweißeln.

Sebastian versucht mittlerweile, vor seinem Schwiegervater zu verheimlichen, wenn er mal wieder Homeoffice macht. Warum? Darum:

Montagabend, Papa zu Sebastian: »Du musst tanken, hab ich gesehen. Die Anzeige ist schon auf Reserve.«

Sebastian: »Mach ich am Mittwoch, auf dem Weg zur Arbeit.«

Papa: »Hast du morgen frei?«

Sebastian: »Nein, aber ich arbeite von zu Hause aus.«

Papa: »Ja, einwandfrei, dann können wir endlich das Pflaster vor der Werkstatt verlegen.«

Sebastian: »Ich weiß nicht, ob es sich um fünf noch rentiert, mit dem Pflastern anzufangen.«

Papa: »Wieso um fünf? Du bist doch daheim. Um acht komm ich zu euch, dann können wir gleich loslegen.«

Sebastian: »Ich muss doch arbeiten, ich hab keine Zeit zum Pflastern. Wie stellst du dir das vor?«

Papa: »Ja, für was hast du denn deinen Heimarbeitsplatz?«

Sebastian: »Ich spar mir die Fahrerei und das Benzin.«

Papa: »Und du hast Zeit zum Pflastern. Wärst ja schön dumm, wenn du dich da vor den Computer hocken würdest. Glaubst, die anderen machen das? Da arbeitet keiner. Hast du eigentlich noch den Rüttler bei dir stehen oder ist der schon wieder bei mir? Der war doch in der Garage gestanden. Wart, ich schau gleich mal, gib mir mal den Garagenschlüssel. Ach nein, brauch ich nicht, ich hab neulich die Tür einen Spalt aufgelassen, dann muss ich nicht immer den Schlüssel holen, wenn ich mal in eure Garage will. Da schaut’s übrigens aus da drin, dass du da überhaupt noch mit dem Auto reinkommst, alles voller Fahrräder. Da musst du mal aufräumen, Sebastian! Braucht ihr die Räder überhaupt, wann seid ihr das letzte Mal damit gefahren? Wahrscheinlich kannst du gar nicht mehr Rad fahren, so selten wie du …«

Den restlichen Text versteht dann kein Mensch mehr, weil der Papa schon auf dem Weg zur Garage ist, um die Fahrräder zu zählen, den Rüttler zu inspizieren oder andere wichtige Rentnerdinge zu tun.

Ich arbeite Teilzeit, und das auch nur an drei Tagen in der Woche. Das erscheint ihm schon vernünftiger – mir übrigens auch. Trotzdem versteht mein Papa nicht, warum ich immer noch eine einfache Angestellte bin und mich nicht im oberen Drittel des Topmanagements der Firma tummele. Schließlich bin ich absolut überqualifiziert für den Job. Die können froh sein dort, dass sie mich haben. Ja, die Finger müssten sie sich abschlecken nach so jemandem wie mir …

Ich habe es aufgegeben, ihm zu erklären, dass ich mich als Mutter eben zwischen den zwei großen K entscheiden musste: Kinder oder Karriere? Beides zusammen geht nicht, auch heute noch. Natürlich hätte ich Xaver und Rosalie kurz nach der Geburt in die Arme einer Tagesmutter weiterreichen können, um mich wieder mit voller Energie der Karriere zu widmen. Aber ich will meine Kinder aufwachsen sehen. Und wenn ich die Windeln selber wechseln und den ersten Wackelzahn aus nächster Nähe mitbekommen möchte, tja, dann muss ich eben meinen Kollegen hinterherwinken, wenn sie die Karriereleiter emporklettern.

Bei solchen Vorträgen meinerseits schaltet Papa sofort auf Durchzug. Er nickt einfach ab und zu verständnisvoll, und sobald ich mit meiner argumentativ wasserdichten Erklärung fertig bin, erwidert er meistens nur so was wie: »Du musst halt mal mit deinem Chef reden, Franziska. Wenigstens ’ne Gehaltserhöhung alle halbe Jahre muss doch drin sein. Oder zumindest die Abteilungsleitung. Erklär’s ihm halt mal. Das kannst du doch – reden!« Um dann jedes Mal mit einem leicht provokativen Gesichtsausdruck hinterherzuschieben: »Aber in der Arbeit machst wahrscheinlich den Mund nicht auf, wenns drauf ankommt.«

»Hast du mir grad nicht zugehört?«, blaffe ich ihn dann an. »Ich arbeite nur sechzehn Stunden die Woche. Wie soll ich da Personalverantwortung übernehmen? Das geht nicht! Und das will ich auch nicht!«

Aber auch darauf hat er eine Antwort. »Mach doch nächste Woche krank. Da soll das Wetter schön werden.

«Heute strahlt die Sonne übrigens auch bilderbuchmäßig vom Himmel, während ich mich an meinem freien Tag sinnloserweise im Bad verstecke. Mein Handy blinkt. Aha. Eine neue WhatsApp-Nachricht von meiner kleinen Schwester Betti, die vor fünfzehn Jahren nach Österreich zu den Schluchtenscheißern ausgewandert ist.

Betti: O Mann! Franzi, ich brauch Urlaub, Wellness und meine Ruh. Den ganzen Tag drei schlecht gelaunte Kinder. Ich sag’s dir!

Das ist jetzt erst mal nichts Neues. Das liegt daran, weil Bettis zweites Kind Zwillinge geworden sind. Jetzt hockt sie also mit insgesamt drei Kleinkindern, noch dazu alles Jungs, in Hall in Tirol. Zum Glück sind meine beiden schon aus dem schlimmsten Alter raus. Ein Traum, wenn du zu deinem Kind sagen kannst: »Geh jetzt bitte duschen«, oder: »Okay, aber du bist um sechs wieder daheim.« Davon ist Betti noch Welten entfernt. Ihr Großer ist gerade mal tagsüber windelfrei. Mehr brauche ich wohl nicht zu erwähnen.

Betti ist drei Jahre jünger als ich und so ziemlich alles, was ich nicht bin. Betti ist klein (allerhöchstens ein Meter achtundsechzig), man darf das aber nicht so formulieren. Vor allem nicht, wenn sie dabei ist. Sie ist nämlich felsenfest davon überzeugt, mindestens ein Meter neunundsechzig Komma fünf groß zu sein. Angeblich morgens, gleich nach dem Aufstehen.

Und ich bin halt eins achtzig. Ich war im Kindergarten schon die Größte, sogar, als ich noch in der Spatzengruppe war und die Vorschulkinder zwei Jahre älter als ich. Meine Mama ist ungefähr einen halben Zentimeter größer als die Betti, mein Papa ist noch mal fünf Zentimeter größer als die Mama. Unterm Strich konnte ich also spätestens mit fünfzehn meinen Eltern nicht mehr in die Augen schauen, ohne meinen Blick zu senken.

Ich bin zwar schlank, aber nicht zierlich wie die Betti. Das liegt ganz einfach daran, dass große Frauen von Natur aus niemals zierlich sind. Die besten Komplimente, die man mit eins achtzig zu hören bekommt, sind »Sportlich, sportlich!«, »Mensch, du bist ja groß« oder »Du bist schön schlank«. Aber niemals fallen Worte wie »feminin«, »zart« oder »elegant«.

Und dann die Kommentare, als bei Betti die Zwillinge im Anmarsch waren: »Ausgerechnet die Betti, mit ihrem schmalen Becken. Zwillinge! O mei, die aaaarme Betti. Wo die doch so klein und zierlich ist.« Ja, was soll ich denn darauf antworten?

Am Ende war’s ja dann eh ein Kaiserschnitt. Und unter uns gesagt: Ich bin ganz glücklich mit meinem schlaksigen neunjährigen Xaver und meiner süßen sechsjährigen Rosalie, die die meiste Zeit mit Rüschchen-, Schwing- oder Drehröcken durch den Tag hüpft. Mädchenmütter wissen jetzt genau, wovon ich rede.

Manchmal leiht sich Rosalie von mir eine Halskette aus oder ich mir von ihr ein Armband. Sie sagt Dinge wie »Mama, der Rock steht dir gut, du solltest öfter Röcke anziehen« oder »Heute hast du aber schöne Haare!«.

Das würde meinen beiden Männern nie über die Lippen kommen, weil es ihnen ganz einfach nicht auffällt. Am schönsten fühle ich mich immer, wenn meine Rosalie neben mir ihr Handtäschchen schwingt. Denn mit so einem süßen kleinen Mädel an der Hand, da schaut man halt als Frau auch gleich ein bisserl lieblicher aus. Wenn ich mir vorstelle, ich würde ständig drei lärmende Buben hinter mir herziehen, so wie die Betti … Du lieber Himmel! Da ist es mit der Weiblichkeit dahin und du bist für den Rest deines Lebens halt die Mama. Mehr nicht.

Weil mein Papa wahrscheinlich nach wie vor irgendwo vor meinem Haus herumlungert, tippe ich als Antwort:

Franzi: Brauche auch meine Ruhe. Wann und wo?

Betti: Bin ganz durcheinander wegen der Mama. Stimmt des mit der Tante Hilde? Spinnens jetzt alle? Auf dem Geburtstag! Ich glaub’s nicht!

Was? Was denn? Ich weiß wieder mal von nix.

Franzi: Was ist denn?

Betti: Sag bloß, du weißt noch nichts davon?

Franzi: NEIN … WAS DENN?

Betti: Das gibt’s doch nicht! Dann geh mal zur Mama und lass dir erzählen, was es bei der Tante Hilde ihrem Geburtstag gab. Am besten sofort! Wichtig!!!

Ich überlege kurz, ob ich die Betti noch ein bisserl anbetteln soll oder ob ich gleich die Mama anrufe. Da höre ich durch das gekippte Badfenster, wie mein Papa in unserem Hof Selbstgespräche führt.

»Ja, schau her, da hat sie ja Blumen hingestellt. Sind des die vom Angebot vom Aldi von letzter Woche? Schaun recht armselig aus mit ihren paar Stängeln. Na ja, für drei Euro.«

Aha. Wusst ich’s doch, dass er noch da ist.

»Fünf Euro fünfundneunzig!«, brülle ich durch das Fenster. »Und vom Gärtner!«

»Ah, bist ja doch da«, schreit mein Vater zurück. »Bist aufm Klo, weilst net aufmachst?«

Danke. Meine Nachbarn freuen sich bestimmt über diese Information.

»Nein! Ich putz das Waschbecken«, versuche ich, meine Ehre zu retten.

»Ja, da wird’s Zeit, dass des mal geputzt wird«, plärrt er zurück.

So viel zu meiner Ehre! Ich erwidere erst mal nichts, weil er im Grunde genommen ja recht hat. Dann ist es eine Zeit lang still. Ich überlege schon, ob er sich jetzt verdrückt hat, da höre ich ihn plötzlich wieder reden, allerdings anders als vorhin durch das geöffnete Badfenster, jetzt ist es mehr so gedämpft, brummelig.

Ich schmeiße meinen Lappen ins Waschbecken, strecke meinen Kopf zur Badtür raus und lausche.

»Morgen soll’s regnen, steht in der Zeitung. Wo sind denn die Kinder? Mhm, da schau her, habts heut Mittag Spaghetti g’habt?«

Ist der jetzt im Haus oder was?

»Papa?«

Deckelklappern.

»Wenn du nur nicht immer die Soße so scharf machen würdest.«

»DU brauchst sie ja nicht zu essen!«, erwidere ich automatisch. Dauernd diese Rumnörgelei an meinem Essen. »Außerdem: Uns schmeckt es so!«, schiebe ich noch ein wenig bockig hinterher und marschiere nach unten in die Küche. Dort beobachte ich ihn eine Zeit lang, wie er erst völlig ungeniert in meinem Kalender blättert und danach meine Post durchliest.

Aber anscheinend tut er sich ohne Lesebrille recht schwer mit meiner klein gedruckten Post. Er schmeißt sie nämlich auf den Herd – ich hasse es, wenn die Post auf dem Herd liegt – und fischt sich stattdessen ein großformatiges Werbeprospekt von Möbel Schneider aus dem Zeitungshaufen. Halblaut liest er mir vor, was auf der Titelseite steht.

»Schnäppchentage. Sie erhalten vierhundert Euro Bonus beim Kauf einer Küche inklusive Geschirrspüler, Herd und Mikrowelle. Schau her, wennst jetzt eine Küche brauchen würdest, dann wär des doch ein super Angebot.«

»Ich brauch aber keine Küche. Frag doch die Mama, vielleicht braucht sie ja eine neue Küche«, will ich wieder die Oberhand gewinnen.

Doch das juckt ihn gar nicht. Er wechselt einfach das Thema. »Warum hockst denn du bei dem schönen Wetter in der Bude, geh halt raus! Die Sonne scheint!«

»Ja, weil ich das Waschbecken putze. Und das ist nun mal drinnen und nicht draußen!«

»Des hättest doch morgen auch noch putzen können. Wo’s morgen wahrscheinlich regnet.«

»Bis morgen hat das keine Zeit mehr, das muss heute gemacht werden«, halte ich dagegen, allein schon aus Prinzip. Und aus Gewohnheit. »Sag mal, Papa, wie bist du überhaupt hier reingekommen?«, möchte ich nun doch wissen.

»Die Terrassentür war auf, da kann jeder reinspazieren bei dir. Bis du schaust, ist das ganze Haus leer geräumt!«

Die Terrassentür. Ich Depp!

Bevor ich ihm antworten kann, verschwindet der Papa aber schon wieder nach draußen und steuert auf das Gartenhäuschen zu. Dabei lamentiert er über irgendetwas, was ich nicht verstehe, weil er draußen ist und ich drinnen und er überhaupt in die falsche Richtung redet. Wahrscheinlich geht er davon aus, dass ich ihm automatisch hinterherrenne.

Was ich tatsächlich auch mache, vermutlich ein angeborener Instinkt, um Schlimmeres zu verhindern. Bestimmt steckt er gleich seinen Zeigefinger in die Tomatenerde und erklärt mir, dass sie zu trocken ist und dass man die Zwischentriebe abschneiden muss, weil sonst die Tomaten nix Gescheites werden.

»Schau dir die Tomaten an«, fängt er tatsächlich an, »so eng wie die gepflanzt sind, wundert es mich nicht, dass da so wenig dran wächst.«

Okay, das ist jetzt aber auch nichts Neues. Das höre ich jedes Jahr. Ich weiß auch schon, wie es weitergeht: Dass es schade ist, weil sich die Tante Hilde doch so viel Mühe gibt beim Tomatenzüchten. Und dass ich doppelt so viel ernten könnte, wenn ich mehr Abstand zwischen den Stauden lassen würde. Und so kommt es auch. Nur dass ich dieses Mal ruckzuck mit einem kleinen Gießkannerl neben ihm stehe.

»Schau, Papa«, sage ich und halte ihm das grüne Kannerl hin, »wennst die Tomaten auf Vordermann bringen könntest, dann wär mir das echt ’ne große Hilfe. Die Zwischentriebe, die müssten auch mal wieder abgeschnitten werden.«

Aber dem Papa fällt gar nicht ein, mir bei den Tomaten zu helfen.

»Ich? Wo sind denn deine Kinder, sollen die halt mal ein bisserl was tun. Dann sind sie wenigstens an der frischen Luft.« Richtung Kinderzimmer brüllt er: »Rosalie! Komm raus und hilf der Mama!«

»Die hört wahrscheinlich grad eine CD, da musst du schon reingehen, wenn du mit ihr reden willst«, versuche ich, sein Gebrüll zu beenden. Da er keinerlei Anstalten macht, wieder ins Haus zu gehen, halte ich ihm erneut das Gießkannerl hin. »Also, was ist jetzt?«, möchte ich wissen. Doch er denkt gar nicht daran, es zu nehmen.

»Ja, was meinst denn du, was ich daheim alles zu tun hab?«, legt er stattdessen gleich wie erwartet los. »Ich wollt noch Rasen mähen. Die Weber-Wies sollt auch mal wieder abgemäht werden. Obwohl, morgen soll’s ja wahrscheinlich regnen, da macht’s nichts aus, wenn ich noch ein wenig warte.«

Er wirft mir einen Beifall heischenden Blick zu. Aber ich sage nix dazu, daher macht er sich langsam auf den Weg Richtung Hofeinfahrt und schwadroniert weiter. »Und dann d’ Mama erst, die reißt mir den Kopf ab, wenn ich nicht sofort wieder heimkomm. Die hat eine ganze Liste mit Sachen, die ich erledigen soll. ’s Wohnzimmer soll ich streichen, stell dir das mal vor! Damit geht sie mir jetzt schon seit Weihnachten auf den Geist. Des taugt doch noch, unser Wohnzimmer.«

Im Vorbeigehen öffnet er die Papiertonne und wirft einen prüfenden Blick hinein. Was er da drin erwartet, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Zu meinem Leidwesen entdeckt er die leere Pappschachtel, die ich gestern weggeworfen habe, und bringt sogleich einen Verbesserungsvorschlag an. »So was musst du z’reißn, Franzi, sonst ist die Papiertonne ruckzuck voll und dann schaust recht blöd.«

»Z’reiß sie doch, wennst meinst«, stelle ich ihm frei, aber er denkt nicht daran.

»Für so was hab ich jetzt keine Zeit. Außerdem wollt ich heut noch ’s Auto waschen.« Um die viele Arbeit zu unterstreichen, die auf ihn wartet, wedelt er dramatisch mit den Armen durch die Luft.

In dem Moment fällt sein Blick auf unseren alten Passat. »Eurem Auto tät’s auch nicht schaden, wenn es mal wieder gewaschen werden würd. So dreckig wie der Karrn ist. Da!«

Sein ausgestreckter Zeigefinger deutet auf einen weißen Fleck auf der Heckklappe. »Vogeldreck! Der frisst den Lack auf. Den musst du immer SOFORT wegmachen. Des is reines Gift für den Lack.«

Eifrig kratzt er mit dem Daumennagel am eingetrockneten Vogeldreck rum, schaut durch die Seitenscheibe, prüft mit dem Finger das Reifenprofil und stemmt anschließend beide Hände in die Hüften. Kurzzeitig erwarte ich fast, dass er gleich auf einem Rollbrett unterm Auto verschwindet, um auch noch den Unterboden zu begutachten.

»Um drei muss ich auf ’ne Beerdigung«, setzt er seinen Redefluss fort. Anscheinend ist das Autothema jetzt abgehakt. »Der Kramer Sepp is g’storbn. Mit dreiundsiebzig. Herzinfarkt. Von heut auf morgen.«

Ich überlege, ob ich das jetzt schlimm finden soll. Dreiundsiebzig. Da hätte ich noch fünfunddreißig Jahre vor mir.

»Sein Sohn hat ’n g’fundn, der hat ja schon lang allein g’lebt. In dem riesigen Haus, kein Wunder, fällt der plötzlich tot um. Was der ganz allein in dem großen Haus wollt, weiß ich auch nicht. Ich hätt des ja hergegeben und mir was Kleines gesucht. Und nach der Beerdigung muss ich noch das Gartenhaus abdichten. Das ist undicht. Morgen soll’s ja schon wieder regnen. Glaubst, da hab ich Zeit, mich auch noch um deine Tomaten zu kümmern?«

Und zack, schwingt er sich auf sein altes Radl, das er irgendwann einmal im Recyclinghof im Container gefunden hat – »Des is no pfenniggut!« –, und weg ist er.

Nicht, dass er kein gescheites Radl hätte. Im Gegenteil: In seiner Garage steht ein einwandfreies Mountainbike. Aber das muss schließlich geschont werden. Und für die sechshundert Meter von ihm zu mir gibt es nichts Besseres als das uralte Recyclinghofradl, weil man das nicht abschließen muss. Schließlich klaut das kein Mensch mehr, so, wie das beieinander ist.

Selig grinsend mache ich mich mit meinem Gießkannerl auf zu den Tomaten. Ich bin jetzt schon ein bisserl stolz auf mich. So schnell und reibungslos ist er schon lange nicht mehr verschwunden.

Der ganz normale Wahnsinn

»Was wollte der Opa denn?«, höre ich eine Kinderstimme hinter mir. Als ich mich umdrehe, schaue ich in das farbig angemalte Indianergesicht von Rosalie. In der einen Hand hält sie ihren selbst geschnitzten Holzpfeil, in der anderen zwei Stofftiere (Einhorn und Ameisenbär). Um ihr Indianerkleid hat sie einen roten Glitzerschal geknotet.

»Nix. Dem war bloß langweilig daheim«, antworte ich. Aber wahrscheinlicher ist, dass ihm die Mama mal wieder mit ihrer berüchtigten Liste auf die Nerven gegangen ist. Darauf notiert sie alles, was er ihrer Meinung nach dringend erledigen soll. Zum Beispiel Treppengeländer streichen, Hochbeet abreißen, seinen Saustall vor, hinter und neben der Werkstatt wegräumen oder das Gerümpel aus der Sauna entfernen – unter anderem eine Kühlschranktür, drei leere Malereimer, ein kaputtes Vogelhäuschen, einen Stapel Blaumänner, in die er nie mehr reinwachsen wird, und diverse andere Dinge, die bei normalen Menschen schon längst im Müll gelandet wären, in den Augen meines Vaters aber bestimmt irgendwann noch mal für irgendetwas gut sind.

Seit Ostern habe ich eine Wette mit der Betti laufen. So, wie es ausschaut, gewinne ich haushoch. Wenn die Mama bis zu den Weihnachtsferien keinen Punkt von der Liste streichen kann, ganz einfach, weil der Papa nix macht, muss mir die Betti einen Wunsch erfüllen. Egal, welchen!

Umgekehrt natürlich genauso, aber da sehe ich absolut keine Gefahr. Der Papa nutzt seine Zeit nämlich lieber für wichtigere Dinge. Zum Beispiel kümmert er sich immer ganz großartig darum, was andere – also speziell die Mama oder ich – so machen. Meistens natürlich das Falsche.

Im Winter drehe ich zum Beispiel die Heizung zu hoch auf, sodass er sie heimlich nach unten korrigieren muss. Wenn ich koche, hilft er mir beim Stromsparen, indem er den Herd runterdreht, sobald ich mal nicht hinschaue. Die Nudeln schwimmen dann im Wasser nur noch gelangweilt vor sich hin, anstatt zu kochen, aber egal. Eine große Hilfe ist er auch beim Staubsaugen. Weil ich ja stets mit voller Leistung sauge. Viel besser ist es doch, wenn ich jeden Brösel eine halbe Stunde bearbeiten muss, bevor er endlich im Staubsauger verschwindet. In dem Fall sauge ich zwar zehnmal so lang, aber dafür nur mit halber Wattzahl. Aus Erfahrung überprüfe ich natürlich mittlerweile vor jedem Saugbeginn die Watteinstellung am Staubsauger.

Ganz klar, dass mir da in regelmäßigen Abständen der Kragen platzt. Man merkt das jedes Mal daran, dass ich mein Gegenüber mit den Augen festnagele, sich meine Wortwahl leicht Richtung Unterschichtniveau bewegt und ich fünfzehn bis zwanzig Sätze in Folge sprechen kann, ohne Luft holen zu müssen. Und weil man allgemein besser wahrgenommen wird, wenn man dem anderen seine Meinung mit hundertzwanzig Dezibel ins Ohr prügelt, fange ich meistens recht schnell an zu schreien. Komischerweise fallen mir in solchen Momenten auch viele Dinge ein, die mit dem Thema gar nichts zu tun haben, aber trotzdem dringend mal angesprochen werden müssen. Vorzugsweise Sachen von vor zwei Wochen oder vor sieben Monaten.

Deshalb wird uns Frauen wahrscheinlich auch nachgesagt, wir seien nachtragend. So ein Schmarrn! Wir Frauen sind überhaupt nicht nachtragend.

Wir Frauen sammeln. Es bringt doch nichts, wenn wir wegen jedem Fitzelchen, das uns nicht passt, rumnörgeln. Da hört irgendwann keine Sau mehr zu. Deshalb warten wir lieber, bis der passende Zeitpunkt gekommen ist und dann – zack! Alles schön kompakt gesammelt auf den Tisch und fertig. Viel effizienter.

Papa ist da das genaue Gegenteil. Der macht sich ja meistens gar keine Gedanken über das, was er sagt. Er teilt lieber gerade heraus mit, was ihm so durch den Kopf schwirrt – in Echtzeit. Leute, die ihn jetzt nicht so gut kennen, haben manchmal ihre Probleme damit.

»Die Kiste hält aber auch nur noch der Rost zusammen. Da darfst ganz schön was reinstecken, wennst noch mal durch den TÜV kommen willst.«

Auf dem Aldi-Parkplatz. Ungefragt zu dem fremden Herrn, der neben ihm eingeparkt hat.

»Nimm sie ruhig, das sind eh die Verkümmerten, die werden sowieso nix.«

Zu meinem (!) Nachbarn, dem er fünf Tomatenstauden von der Tante Hilde aufdrängt, obwohl dieser nur maximal zwei will. Und eigentlich will er ja gar keine.

»Sing doch mal was Gescheites. Ewig das Gewinsel, da wird einem ja schlecht.«

Schreienderweise quer durch den Garten in die Richtung meines anderen Nachbarn, der auf der Terrasse »Country Roads« vor sich hin trällert.

Zum Glück bin ich da ganz anders. Von meinem Papa habe ich überhaupt nichts. Nur die breiten Füße mit den dicken Zehen. Die hat Rosalie nicht geerbt. Ihre Füße sind lang und schmal, wie die von Sebastian. Barfuß steht sie neben mir im Gras und zieht eine Eins-a-Schnute. Mit ihren sechs Jahren schaut sie damit zuckersüß aus.

»Mir ist auch langweilig«, mosert sie. »Megalangweilig, Alter!«, schiebt sie zur Sicherheit noch hinterher. Ich weiß schon, was los ist. Sie will fernsehen.

»Magst mir ein wenig beim Unkrautzupfen helfen?«, frage ich deshalb einfach mal so. Nicht, dass ich jetzt gerne Unkraut gezupft hätte. Aber normalerweise fällt meinen Kindern bei der Aussicht auf Arbeit relativ schnell ein, dass sie ganz dringend eine CD hören oder etwas ähnlich Wichtiges tun müssen, und schon sind sie verschwunden.

Aber nicht heute. Die Indianerin, der Ameisenbär und das Einhorn möchten voll gerne Unkraut zupfen. Alter, da habe ich mir jetzt ja was Schönes eingebrockt. So ein Mist!

»Rosalie, magst dich vielleicht erst noch umziehen, nicht, dass das schöne Indianerkleid dreckig wird?«, probiere ich, noch etwas Zeit zu schinden. Will sie aber nicht. Auch einen Apfel möchte sie vorher nicht essen und aufs Klo muss sie auch nicht.

Na gut, was soll’s? Während ich alles herrichte – Kniekissen, zwei Harken, zwei Eimer, ausgeleierte Gartenhandschuhe für mich und gelbe Gummihandschuhe für Rosalie, weil wir in ihrer Größe keine Gartenhandschuhe haben, aber ohne Handschuhe gehts selbstverständlich auch nicht –, inspiziere ich kurz mein Handy: Weder Mama noch Betti haben auf meine flehenden Nachrichten reagiert.

An Mama: Melde dich! Dringend! Was ist passiert? Stichwort Hilde!

An Betti: Jetzt red schon, ich erreich die Mama nicht!

Und so knien wir also einträchtig nebeneinander und wühlen in der Erde. Rosalie singt »Morgen kommt der Weihnachtsmann« und mich wurmt es tierisch, dass Kinder immer zu den unpassendsten Jahreszeiten mit Weihnachtsliedern daherkommen müssen und an Weihnachten fröhlich »Polonäse Blankenese« unterm Tannenbaum schmettern.

Es dauert keine drei Minuten, bis Indianer-Rosalie einfällt, dass sie dringend etwas trinken muss. Und überhaupt zieht sie sich jetzt erst mal um, nicht, dass das Indianerkleid doch noch versehentlich dreckig wird. Mein Töchterchen verschwindet im Haus, ich hocke alleine zwischen Blasenstrauch und Kirschlorbeer und habe den restlichen Tag einen Ohrwurm von »Morgen kommt der Weihnachtsmann …«.

Trotz Handschuhen spüre ich, wie sich allmählich der Dreck unter meine Fingernägel schiebt. Der Zeige- und Mittelfinger vom linken Handschuh haben ein Loch, beim rechten Handschuh sind es sogar drei kaputte Finger. Also versuche ich, das Unkraut so gut es geht nur noch mit Daumen und Ringfinger auszugraben.

Als ich mir jedoch eine Ladung Erde ins Gesicht schleudere, weil man mit diesen zwei Fingern einfach ein bisserl unsensibel rupft, reiße ich mir wütend das Gelump von den Händen und schmeiße die Handschuhe in den Unkrauteimer. Und weil mir nichts anders übrig bleibt, stehe ich auf, strecke mein Kreuz durch und schaue im Schuppen ins Gartenkisterl. Dort finde ich tatsächlich noch Bauarbeiterhandschuhe mit nur einem relativ kleinen Loch im linken Daumen. Na also, geht doch!

Nach einer guten Stunde läuft mir der Schweiß von der Stirn. Rosalie ist natürlich nicht wiederaufgetaucht, also begebe ich mich jetzt erst mal in die Küche, um einen Schluck zu trinken. Aus dem Kinderzimmer höre ich die »Bibi & Tina«-CD in voller Lautstärke.

»Rosalie!«, schreie ich aus der Küche gegen den Lärm an. »Geh doch noch ein bisserl in den Garten zum Spielen. Hockst hier drin bei dem schönen Wetter. Morgen soll’s regnen, dann kannst nimmer raus!«

Keine Reaktion.

»ROSALIE!«

Nix.

»ROOOSAAALIIIIE!!!« Ich brülle, so laut ich kann. Das muss sie doch jetzt hören! »MAGST DU NICHT RAUSGEHEN?«

Aber anscheinend mag sie nicht rausgehen, weil genau in dem Moment die CD noch lauter gedreht wird, als sie ohnehin schon war.

Und weil die Schreierei ja eh nix bringt, schiebe ich in fast normaler Lautstärke hinterher: »Wir könnten draußen ein Eis zusammen essen.«

Zack – die Kinderzimmertür fliegt auf und ihr Kopf erscheint.

»Was hast du gesagt?«

»Ach, nix.«

»Jetzt sag schon«, nörgelt sie, »du hast doch gerade etwas gesagt.«

»Nicht so wichtig.«

»Irgendwas mit Eis?«

»Mit Eis?«

Rosalie kommt in die Küche, lehnt sich neben mich an den Herd und blickt mich mit ihren riesigen blauen Augen an.

»Ich habe verstanden, dass wir ein Eis draußen essen könnten, oder so ähnlich. Essen wir ein Eis draußen?«

Ha! So einfach ist das! Da sag noch mal einer, ich hätte meine Kinder nicht im Griff. Wenn ich »rausgehen« sage, dann wird rausgegangen. Punkt, aus!

Fünf Minuten später hocke ich alleine mit zwei leeren Eisbechern auf unserer Terrasse und lasse meinen Blick über den Garten schweifen. Die Tomatenstauden drängeln sich dicht an dicht im grünen Plastikgewächshaus. Da hat der Papa schon recht, so eng, wie die stehen, wird das nix. Aber das würde ich selbstverständlich niemals zugeben.

Ich nehme mir fest vor, nächstes Jahr nur noch halb so viele zu pflanzen. Was schwierig wird. Bei der Tante Hilde – die ja eigentlich gar nicht meine Tante ist, aber alle nennen sie »Tante Hilde«, deshalb nenne ich sie halt auch »Tante Hilde« – dreht sich nämlich das ganze Jahr alles um Kräuter und Salat-, Kürbis-, Zucchini- oder eben Tomatenpflanzen. Entweder sie hat gerade Samen, die sie großziehen muss, kleine Pflänzchen, die sie umtopfen muss, oder große Pflanzen, die sie in der Nachbarschaft, Verwandtschaft und im Freundeskreis verteilen muss. Ich gehöre zur Verwandtschaft und somit zu den glücklichen Empfängern der alljährlichen Tomatenstaudenzucht.

Zwölf Topfpflanzen auf eineinhalb Metern. Da kann man so viele Zwischentriebe herausschneiden, wie man will: Sobald die Dinger zu wachsen anfangen, ist das am Ende nur noch ein einziger, riesiger, verworrener Busch.