5,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Sista Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Katzbrück ist ein beschauliches Dorf. Meistens. Bis plötzlich diese Leiche im Hinterhof liegt. Haben Franzis besserwisserischer Vater Sepp und Dauersingle Feichti mit ihrer »Hotline« etwa versehentlich eine Katastrophe ausgelöst? Fest steht: Die Leiche muss weg – sofort und möglichst unauffällig! Doch je mehr Franzi versucht, das Chaos in den Griff zu kriegen, desto mehr entgleitet ihr die Situation. Zwischen einer verdächtig leeren Dose Cannabiskekse, alten Familienfehden und überraschenden Gefühlen zieht der Wahnsinn immer weitere Kreise. Und als auch noch die Polizei in Katzbrück auftaucht, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit … Eine schwarzhumorige Komödie über Geheimnisse, Familie und die Frage, wie weit man geht, um die eigene Haut zu retten. Die #1 Kindle-Humorautorin begeistert mit leise bissigem Witz, pointierter Alltagsnähe und einem realistischen Hauch Übertreibung. „Man kann es nicht anders sagen: Antonia Vitz brilliert mit ihren bayerisch humorigen Romanen.“ – (Publicmagazin)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

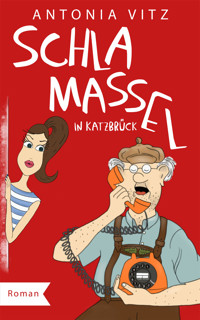

Antonia Vitz

Schlamassel

in Katzbrück

Deutsche Erstveröffentlichung 28. Mai 2021

Neuauflage Mai 2025

Copyright © 2021 Antonia VitzAlle Rechte vorbehalten.

Antonia Vitz, Reutinger Weg 26, 92449 Steinberg am See

www.antoniavitz.de

Lektorat und Korrektorat: Hilke Bemm M. A.

Umschlagmotiv: Anna Vetter und Stephanie Umlauf

Umschlaggestaltung: Stephanie Umlauf, Igls (AT)

www.steffiumlauf.com

ISBN: 9783949448171

INHALT

FRANZI

NINA – MITTEN IM LEBEN

KATJA

FELIX

HOLGER

WILLIBALD

GELI

VICKY

FEICHTI

SEPP

JAKOB

POLIZEIDIENSTSTELLE HEIDELKIRCHEN

MARKUS

INGE

POLIZEIDIENSTSTELLE HEIDELKIRCHEN

SEPP

Ich widme das Buch meinen Lesern,

denn für euch habe ich es geschrieben.

Wusstet ihr, dass beim Lachen fast dreihundert verschiedene Muskeln beteiligt sind, das Gehirn Glückshormone ausschüttet, das Immunsystem angekurbelt und der Stresslevel gesenkt wird?

Schlamassel in Katzbrück ist euer persönliches Body&Mind-Workout!

Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Lesen.

FRANZI

»Der Feichti will seinen Laden aufgeben«, poltert mein Papa los, kaum dass er zur Tür reinkommt. Schlagartig beenden Mama und ich unser Gespräch.

Ich starre meinen Vater entsetzt über den Esstisch hinweg an.

»Wie? Laden aufgeben?«

Feichti ohne seinen Tabak- und Zeitschriftenladen, das wäre wie Oktoberfest ohne Bier. Oder Teenager ohne schlechte Launen. Es gibt Dinge, die gehören einfach zusammen.

»Zumachen will er ihn. Weil er keinen Nachfolger hat.«

»Ernsthaft? »

»Sagen tut er’s zumindest.«

»Ist er krank?«, frage ich etwas besorgt. Könnte ja sein.

»Krank?« Papa winkt theatralisch ab. »Pumperlgsund ist der. In Rente will er, hat er gesagt. In Rente!«

Fast könnte man den Eindruck gewinnen, es wäre eine völlig irrsinnige Idee, mit dreiundsechzig an Rente zu denken. Mama schätzt die Situation natürlich sachlicher ein. »Sieht er es endlich ein, der alte Dackel?«

»Alter Dackel?« Papas Stimme überschlägt sich förmlich. War klar, dass er darauf sofort anspringt. »Ich glaub, ich spinn! Der ist genauso alt wie ich.«

»Er ist sechs Jahre jünger als du, mein Lieber«, korrigiert Mama.

»Sag ich doch, er ist genauso alt wie ich.«

Mama wirft mir einen vielsagenden Blick zu. Ihr Mann dreht sich mal wieder alles so hin, wie er es braucht.

»Da brauchst du gar nicht so komisch schaun, Geli. Man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Im Prinzip bin ich also deutlich jünger als der Feichti.« Papa streckt seinen Rücken durch und drückt die Brust nach vorne. »Ich fühl mich nicht nur fünfzehn Jahre jünger, ich seh auch so aus.«

Ich muss mir auf die Lippen beißen, um nicht laut loszulachen. Papa mit seinem grenzenlosen Selbstbewusstsein. Vermutlich glaubt er sogar, was er gerade sagt.

»Es ist ja allgemein bekannt, dass Männer mit den Jahren attraktiver statt älter werden«, doziert er weiter. »Schau dir nur mal diesen Klumi an. Der hätte früher keinen einzigen Espresso verkauft. Und jetzt? Der arme Kerl muss sich ja mittlerweile verstecken, damit die Frauen nicht auf offener Straße über ihn herfallen.«

»Klumi?« Ich habe keine Ahnung, von wem Papa redet.

»Er meint George Clooney«, klärt mich Mama auf und verdreht die Augen.

»Ist doch egal, wie der heißt!« Papa scheint mit seiner Brandrede noch nicht fertig zu sein. Er schiebt die T-Shirt-Ärmel bis zur Schulter hoch und lässt seine Oberarmmuskeln spielen. »Da! Schaut euch das mal an. Davon können sich manche Jüngeren eine Scheibe abschneiden. Die sitzen doch nur noch vor dem Computer oder glotzen in ihr Handy. Solche Muskeln bekommt man nur, wenn man sein Leben lang hart gearbeitet hat und regelmäßig trainiert.«

»Du tust ja grad, als ob du früher am Bau gewesen wärst«, amüsiert sich Mama. »Und wenn wir mal ehrlich sind, Sepp: Im Fitnessstudio bist du ja auch mehr mit Ratschen als mit Trainieren beschäftigt.«

»Ratschen nennst du das?« Papa stößt ein abfälliges Tss aus. »Ich pflege soziale Kontakte, das hält jung! Vom Daheimsitzen wird man nur stumpfsinnig. Ihr werdet euch noch alle wundern. Du musst raus aus der Bude, unter Leute, dann bleibst du fit!« Er zieht seinen Bauch ein, stellt die Ellbogen nach außen und reckt sein Kinn leicht nach oben, was ziemlich affig aussieht, um ehrlich zu sein. »Brauchts bloß mal mich anschauen. Ausstrahlung nennt man das.«

Obwohl er die siebzig direkt vor Augen und so gut wie keine Haare mehr auf dem Kopf hat, ist er völlig überzeugt von sich. Manchmal frage ich mich, wie Mama es mit ihm schon so lange aushält. Oder Feichti.

Feichti, alias Vinzenz Feichtinger, ist Papas bester Freund. Was die beiden verbindet, weiß keiner so genau. Ein neutraler Beobachter würde vermutlich sagen, dass die zwei deswegen so gut miteinander auskommen, weil sie sich gegenseitig nicht immer ernst nehmen. Damit läge er sicher gar nicht so falsch. Feichti ist das komplette Gegenteil meines Vaters: geschieden, kinderlos, mit sich selbst im Reinen. Bei ihm darf jeder sein, wie er ist, Feichti mischt sich in nichts ein, was ihn nicht unmittelbar betrifft. Seit ich denken kann, steht er hinter der Ladentheke seines »Vinzenz’ Tabak- und Zeitschriftenladen« in Katzbrück. Die grauen Haare hat er zu einem kleinen Zopf zusammengebunden, der Dreitagebart und die wachen blauen Augen verleihen ihm etwas Schelmisches. Ich mag Feichti schon seit ich klein bin, er ist wie ein zweiter Vater für mich. Einer, der nicht ständig reinredet und auch mal Fünfe gerade sein lässt. Dass er seinen Laden aufgeben will, ist ein Schock für mich. Feichtis Laden gehört zu den Grundpfeilern meiner Kindheit. Wenn ich mal wieder länger auf den Schulbus warten musste oder eine Freistunde hatte, habe ich mich oft dort aufgehalten. In Zeiten, in denen mir als Teenager das Leben zu anstrengend wurde, war der Zeitschriftenladen mein Zufluchtsort, mein zweites Wohnzimmer.

»Wenn er zumacht, dann ist Katzbrück um eine Institution ärmer«, dramatisiere ich die Situation entsprechend.

Papa holt sich ein Kneitinger Export Dunkel aus der Speis und schenkt sich die Hälfte davon in sein gebrauchtes Wasserglas vom Nachmittag. Geschirr sparen. Dann drückt er den Stöpsel wieder auf die Flasche, stellt sie neben den Kühlschrank und kommt zu uns ins Esszimmer.

»Leicht fällt es ihm nicht. Aber was will er machen? Ich hab’s ja schon immer gesagt: ohne Frau, keine Kinder – ohne Kinder, keine Erben. Er wollte nicht auf mich hören, das hat er jetzt davon.« Papa tut grad so, als ob es eine unverzeihliche Nachlässigkeit wäre, als Selbstständiger keine Kinder in die Welt zu setzen.

»Selbst wenn er welche hätte, wäre noch lange nicht gesagt, dass diese ihre Erfüllung im Verkauf von Zeitschriften und Zigaretten sehen würden.«

Die weit verbreitete Denkweise, Kinder müssen automatisch in die Fußstapfen ihrer Eltern treten, konnte ich noch nie nachvollziehen. Meine Mama hat mir zum Glück immer gepredigt, ich solle das machen, was ich möchte, und nicht das, was mir Papa einzureden versucht. Also bin ich weder zur Bundeswehr, um mir dort eine Karriere als Leistungssportler mit Olympiachancen finanzieren zu lassen, noch zum Zoll in den gehobenen Dienst. Auch die faszinierende Laufbahn bei der örtlichen Sparkasse hat mich nicht überzeugt. Dass ich stattdessen bei einer Versicherung gelandet bin, war einfach nur Pech. Trotzdem bin ich meiner Mama dankbar, dass sie mich vor zwölf Jahre Bundeswehr bewahrt hat. Momentan scheint sie sich jedoch ganz andere Gedanken zu machen.

»Ich versteh nicht, dass Vinzenz immer noch alleine ist. Wo er doch so ein feiner Kerl ist. Eine Frau hätt’s bestimmt gut bei ihm.«

»Geh, Geli-Spotzerl«, Papa zieht einen Stuhl am Esstisch zurück und setzt sich sportlich-schwungvoll neben seine Frau. »So gut wie du es mit mir hast, hätte sie es nicht. Das musst schon zugeben.«

Mama verzieht keine Miene. Sie hat ein Ass im Ärmel, das spür ich.

»Der Feichti war letzte Woche beim Italiener. Pizzaessen. Mit seiner Schwester, der Monika.«

Essen gehen. Das ist so ungefähr das Letzte, wozu mein Vater zu bewegen ist. Mamas triumphierender Blick spricht Bände.

»Klar, dass euch Weibern sowas gefällt. Geld rausschmeißen! Sei froh, dass du so einen sparsamen Mann wie mich erwischt hast. Sonst hättest du es jetzt im Alter nicht so gut.«

Mama sitzt plötzlich kerzengerade auf ihrem Stuhl und stiert Papa fassungslos an. »Ich hab es gut? Jetzt im … Alter?«

Meine Blicke wandern zwischen beiden hin und her. Am besten nicht einmischen, denke ich mir. Die Suppe, dass er Mama soeben als alt bezeichnet hat, muss Papa alleine auslöffeln. Doch anstatt zurückzurudern, greift er zur Schokolade auf dem Tisch und schiebt sich genüsslich ein Stück davon in den Mund. Danach spült er mit einem Schluck Bier nach, lässt ein wohliges »Ah, schmeckt das gut!« verlauten und wischt sich mit dem Handrücken einmal quer über den Mund. Jetzt ist wohl der passende Zeitpunkt, um mich zu verabschieden.

»Ich muss dann auch langsam los«, nuschle ich und bringe mein Weinglas in die Küche.

»Ah geh! Jetzt schon?«, meint Papa verständnislos. »Bleib doch noch ein bisschen – wenn du schon mal da bist.«

Mama schweigt. Ein Vulkan kurz vor dem Ausbruch ist nichts gegen sie. So schnell es geht, schnappe ich mir mein Handy, wechsle Hausschuhe gegen Sneakers und ziehe die Haustür hinter mir zu. Papa hat den Ernst seiner Lage mal wieder nicht erkannt. Als ob es nicht reichen würde, dass er Mama mit seiner Geizkragenmentalität regelmäßig zur Weißglut bringt, reibt ihr dieser Gefühlstrampel ihr Alter unter die Nase! Dabei ist Mama sieben Jahre jünger als er, der ja angeblich im besten Alter ist. Biologisch gesehen bestem Alter, korrigiere ich mich. Demnach müsste sich Mama gerade im allerbesten Alter befinden. Die Logik meines Vaters muss man nicht verstehen. Kann man nicht verstehen. Am besten, man akzeptiert einfach, dass es keine Logik gibt, bei dem, was er sagt. Außer vielleicht für ihn selbst.

Als ich an diesem Abend im Bett liege, kreisen meine Gedanken unablässig um das, was Papa von Feichti erzählt hat. Will er tatsächlich seinen Laden aufgeben?

Eine Idee schießt mir plötzlich in den Kopf. Sie erscheint erst abwegig, doch je länger ich darüber nachdenke, desto realistischere Formen nimmt sie an. Am Ende verspüre ich ein leichtes Kribbeln im Bauch. Was, wenn ich den Laden übernehmen würde? Bei mir in der Firma kursieren seit einiger Zeit Gerüchte um einen geplanten Stellenabbau. Dass ich eine der ersten Kandidatinnen wäre, die mit einer kleinen Abfindung freundlich verabschiedet werden würde, kann ich mir an zwei Fingern abzählen. Unser Team ist mit einer halben Stelle überbesetzt, und ich bin die einzige Teilzeitkraft. Warum also nicht die Gelegenheit beim Schopf packen und mir eine neue Aufgabe sichern? Eine, die mir sicherlich mehr Spaß machen würde, als Statistiken bei einer Versicherung zu erstellen. Ich schlafe mit dem wohligen Gedanken ein, dass ein aufregender neuer Lebensabschnitt vor mir liegen könnte.

Am nächsten Tag stehe ich kurz vor Ladenschluss bei Feichti auf der Matte.

»Franzi, was treibt einen Sonnenschein wie dich in meine bescheidene Hütte?«, begrüßt er mich wie üblich.

»Servus Feichti, ich wollte einfach mal wieder bei dir vorbeischauen und fragen, wie es dir geht.«

»Wie soll’s mir schon gehen? Du weißt ja. Unkraut vergeht nicht. Magst die Wendy lesen?«

Ich winke augenrollend ab. »Das ist hundert Jahre her! Wann hörst du endlich damit auf?«

Feichti grinst. »Früher warst du ganz scharf drauf.«

»Früher war ich auch noch klein. Kleine Mädchen lieben nun mal alles, was mit Pferden zu tun hat.«

Die Wendy-Sache werde ich wohl nicht mehr los. Ich durfte sie kostenlos lesen und achtete im Gegenzug penibel darauf, ja keine Falten oder Eselsohren rein zu machen, damit er sie anschließend noch weiterverkaufen konnte. Danach war es übrigens die BRAVO und später schon mal der Spiegel oder der Heidelkirchener Anzeiger. Um das Wendy-Thema so schnell wie möglich zu beenden, komme ich direkt zum Punkt. Feichti ist kein Mann des Small Talks, und ich bin auch kein großer Fan davon. Vielleicht kommen wir auch deshalb so gut miteinander aus.

»Ich wollte mit dir über deine Zukunftsplanung reden. Du willst den Laden schließen?«

Feichti sieht mich überrascht an. »Wie kommst du denn auf so was?«

»Papa hat das gestern erzählt.«

»Der Sepp? Oh mei, der erzählt viel, wenn der Tag lang ist.«

»Also machst du nicht zu?« Hoffnung und Angst schwingen gleichermaßen in meiner Stimme. Was, wenn er gar nicht schließen will? Was, wenn er wirklich schließen will?

»Bestimmt nicht. Schau mich doch an, seh ich aus wie einer, der in Rente gehört?«

Energisch schüttle ich den Kopf. »Wenn einer nicht in Rente gehört, dann ja wohl du, Feichti! Wie kommt Papa denn auf die Idee, dass du den Laden schließen möchtest?«

Ich kann es mir zwar ungefähr zusammenreimen, schließlich kenne ich meinen Vater. Trotzdem. Wenn ich schon mal hier bin und mit dem Thema angefangen habe, will ich auch wissen, was vorgefallen ist.

»Ich hab lediglich erwähnt, dass mich der Schreibkram aufregt, weil die Bürokratie immer komplizierter wird. Dann musste ich mir wieder die alte Leier anhören von wegen hättest dich damals nicht von der Meli getrennt, dann hättest du jetzt Kinder, die den Laden übernehmen würden, wie stellst du dir das in Zukunft überhaupt vor, so ganz ohne Frau, bist schließlich auch nicht mehr der Jüngste, was, wenn du eines Tages nicht mehr kannst? Er ist mir dermaßen auf die Nerven gegangen mit seinem Gerede!Damit er endlich Ruhe gibt, hab ich gesagt, wie es ist: Dass ich einfach den Laden zusperre und mir ein schönes Leben mache, wenn mir mal danach ist.«

»Verstehe.«

»Er hat gemeint, ich könne mir das nicht leisten. Da hab ich ihm erklärt, dass ich keine Miete zahlen muss, weil mir das Haus ja gehört. Dass ich finanziell abgesichert bin und dass mir demnach alle Möglichkeiten offenstehen. Ich könnte mir ’ne Aushilfe einstellen, den Laden nur noch halbtags öffnen oder eben gleich ganz dichtmachen. Jederzeit.«

So lief das also. Ich kann mir den Rest der Geschichte selbst ausmalen. »Daraufhin hat er gesagt, dass du eh nicht loslassen könntest, und du hast geantwortet, dass er keine Ahnung hat und du vielleicht schon bald in Rente gehst.«

Feichti zuckt mit den Schultern. »Kennst ihn ja. So in etwa ist es gelaufen.« Er holt zwei Kneitinger Pils aus dem Kühlschrank, öffnet sie und reicht mir eines davon.

Ich nicke. Klar, kenne ich ihn. Genau deshalb ärgere ich mich in diesem Moment auch maßlos über mich selbst. Ich kenne ihn und renne trotzdem wie eine Idiotin zu Feichti, weil ich mir einbilde, ich würde seinen Laden retten, wenn ich ihm anbiete, großzügigerweise bei ihm einzusteigen. Stattdessen erfahre ich, dass der Laden gar nicht in Gefahr ist. Dass Feichti nur vage darüber nachgedacht hat, was in Zukunft sein könnte. Wie alt bin ich jetzt eigentlich? Und falle immer noch auf meinen Vater rein.

»Franzi, was ist los?« Feichti spürt, dass etwas nicht stimmt.

»Was los ist? Mein Vater ist los.«

»Der ist immer los. Was ist wirklich?«

Um Zeit zu gewinnen, nehme ich erstmal einen großen Schluck aus meiner Flasche. Was ist wirklich? Ich war kurz davor, meinen Job zu kündigen, um zukünftig Zeitschriften und Zigaretten zu verkaufen. Ich hatte mich sogar schon darauf gefreut.

»Wenn du mal einen Nachfolger oder eine Aushilfe brauchst, ruf mich an.«

Feichti starrt mich erstaunt an. »Du?«

Jetzt bin ich es, die mit den Schultern zuckt.

Verwundert schüttelt Feichti den Kopf. »Ich hätte mit vielem gerechnet, aber damit nicht. Was willst du denn hinter einer Ladentheke? Du hast doch einen Job. Oder etwa nicht mehr?«

»Doch schon, aber …« Ich hole tief Luft und beginne zu erzählen.

Ein weiteres Bier und eine knappe Stunde später verlasse ich den Laden und mache mich auf den Heimweg. Die Luft ist beinahe angenehm warm. Es ist zwar erst März, aber man kann den Frühling bereits erahnen. Der Feierabendverkehr rollt an mir vorbei, während ich schon beinahe dümmlich grinsend auf meinem Fahrrad nach Hause strample. Feichti braucht einen Nachfolger, und ich werde das sein. Die Zukunft des Ladens ist gesichert. Feichtis Freude war förmlich mit den Händen greifbar. Endlich ist dieses leidige Thema geklärt, das schon seit Jahren an ihm genagt hat – was er natürlich niemals zugeben würde.

»Also abgemacht. Ich kündige meinen Job und werde vorerst nur vormittags im Laden stehen. Nach und nach übernehme ich den Bürokram sowie deine Nachmittagsschicht. Und eines ist sicher: Irgendwann sind meine Kinder so groß, dass ich das Geschäft komplett alleine schmeißen kann.«

»Das wird eine fließende Übergabe, Franzi. Du arbeitest dich ein, und ich ziehe mich Stück für Stück zurück. Besser könnte es gar nicht laufen. Du weißt gar nicht, wie froh ich bin, mein Geschäft in gute Hände abgeben zu können!«

Ein Handschlag, und die Sache war besiegelt. Eine echte Win-win-Situation. Feichtis einzige Forderung: Ich darf kein Wort über sein kleines Geheimnis im Keller verlieren. Kein Problem, dachte ich.

Es dauerte nur knapp drei Monate, bis ich alles geregelt hatte: meinen Mann Sebastian von der Idee überzeugen, mit meinem Chef verhandeln, Auflösungsvertrag unterschreiben, Abfindung kassieren. Seitdem stehe ich vormittags regelmäßig in »Vinzenz’ Tabak- und Zeitschriftenladen«. Theoretisch könnte ich endlich mein eigener Chef sein und selbstbestimmt arbeiten. Wenn nicht Papa und Feichti dermaßen omnipräsent wären, dass das mit dem eigenen Chef eher einer Wunschvorstellung entspricht. Trotzdem bin ich glücklich und bereue diesen Schritt keine Sekunde.

NINA – MITTEN IM LEBEN

Die Sommerferien haben gerade begonnen, es regnet seit Tagen, die Temperaturen schaffen es kaum noch über zwanzig Grad, und ich bin unverschämt gut gelaunt. Warum? Sebastian ist heute mit den Kindern für fünf Tage zu seinen Eltern gefahren. Fünf Tage! Fast eine ganze Woche! Ich bin Mutter, so lange sturmfrei hatte ich zuletzt … noch nie! Ich sehe mich schon jeden Nachmittag mit einem Buch und einem Glas Wein auf der Couch liegen. Richtig liegen. Ohne alle zehn Minuten aufstehen zu müssen, weil irgendetwas ist. Fünf Tage ohne Diskussionen, wie zum Beispiel gestern diese hier:

»Mama, ich habe kein T-Shirt mehr.«

»Du hast tausend T-Shirts.«

»Aber im Schrank ist keines. Ich hab nichts anzuziehen!«

»Dann schau auf den Wäscheständer.«

»Wo ist der?«

»Da, wo er immer ist.«

»Wo ist er immer?«

»IM BAD!«

Dreißig Sekunden später:

»Da ist auch keins.«

»Dann weiß ich auch nicht, wo deine T-Shirts sind.«

»Sie sind in der Wäsche, die kommen aber nie zurück in meinen Schrank!«

Diesen Vorwurf konnte ich so natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Also suchte ich das entsprechende Kinderzimmer auf, inspizierte die Lage unter dem Bett, hinter der Tür und hinter dem Vorhang. Am Ende beförderte ich einen Berg Klamotten zutage. Darunter unzählige T-Shirts, auf links gedreht oder noch halb im Pulli steckend. Ich warf alles auf einen Haufen, der dann vorwurfsvoll in der Mitte des Raumes lag.

»Ja, das hätte ich schon noch weggeräumt!«

»Wie soll ich das bitte waschen, wenn du es hinter der Tür versteckst?«

»Das war nur kurz, weil ich gestern keine Zeit mehr hatte. Ich wollte es heute eh in die Wäsche tun.«

»Das sind Klamotten von mindestens zwei Wochen, Freundchen!«

»Aber das blaue T-Shirt ist schon lange in der Wäsche und kommt einfach nicht zurück!«

»Ich hab gestern dunkel gewaschen. Wenn es in der Wäsche war, hängt es jetzt definitiv auf dem Wäscheständer.«

»Hängt es aber nicht.«

»Wann genau hast du es denn in die Wäsche getan?«

»Neulich.«

»Wann neulich?«

»Gestern.«

»Wann gestern?«

»Gestern eben. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut.«

»Vormittags oder abends.«

»Eher gegen Abend.«

Ich packte den Stapel Klamotten und beförderte ihn wortlos in den Keller neben die Waschmaschine. Das »Und was soll ich jetzt anziehen?« beantwortete ich, indem ich ein oranges Shirt, das noch einigermaßen sauber aussah, wieder ins Kinderzimmer zurückbrachte.

Wie gesagt, ich freue mich unheimlich auf die nächsten Tage. Als sich am Nachmittag meine beste Freundin Katja meldet und wissen möchte, ob sie mich spontan zwei Tage besuchen könne, bekomme ich mein Grinsen kaum noch aus dem Gesicht. Ein besseres Timing könnte es kaum geben! Seit Katja in Passau wohnt, sehen wir uns nur noch zwei- oder dreimal im Jahr. Umso schöner, dass sie ausgerechnet jetzt zu mir kommen will. Das Buch auf der Couch wird gedanklich sofort ersetzt durch einen lustigen Mädelsabend und zwei Tage Durchquatschen. Die Frage, warum mich Katja so plötzlich besuchen möchte, stelle ich mir gar nicht. Ich genieße den Abend, höre Musik, trinke Wein und freue mich über mich selbst und mein schönes Leben.

Als ich am nächsten Tag wieder in »Vinzenz’ Tabak- und Zeitschriftenladen« stehe, ist von all den Glückshormonen schon bald nichts mehr zu spüren. Papa hat heute Morgen den Laden quasi gleichzeitig mit mir betreten und ihn seitdem nicht mehr verlassen. Ich muss unbedingt mit Mama reden, der Mann scheint komplett unterbeschäftigt zu sein.

»Den Heidelkirchener Anzeiger würd ich weiter oben hintun, Franzi. Da unten sieht ihn erstens keiner und zweitens …«

»Der Heidelkirchener Anzeiger bleibt, wo er ist!«, grätsche ich ihm ins Wort. Jetzt will er mir also vorschreiben, wie ich meine Auslage einzusortieren habe. So weit kommt’s noch!

»Tortenzauber. Backen kompakt. Landgenuss. Wer liest denn so was? Hast du von dem Grampf schon jemals eine einzige Zeitschrift verkauft?«

Ich drehe mich zu ihm um, sehe ihm direkt in die Augen und versuche gleichzeitig, mich nicht in sein Gerede hineinzusteigern. »Natürlich nicht. Die liegen nämlich nur zur Dekoration da. Weil’s schön bunt aussieht zwischen all den grau-weißen Tageszeitungen.«

Wie so oft bleibt mir nichts anderes übrig, als seine Verbesserungsvorschläge mit Ironie zu kontern. Den Fehler, auf alles einzugehen, was er den ganzen Tag von sich gibt, machen nur Anfänger. Also Menschen, die nicht regelmäßig mit ihm zu tun oder noch nie längere Zeit am Stück mit ihm verbracht haben. Um ihn zu beschäftigen, ziehe ich Nina – Mitten im Leben aus dem Ständer und lege sie vor ihn auf den kleinen Bistrotisch. »Die will ich vielleicht kündigen. Schau mal durch, ob nicht doch was Interessantes drin ist. Man weiß ja nie, am Ende müsste ich sie nur besser platzieren und schon wäre es ein Verkaufsschlager.« Ich habe nicht vor, sie zu kündigen. Doch das muss er ja nicht wissen.

»Die? Da würd ich lieber eine dieser Backzeitschriften abbestellen. Seit die Leute alle einen Thermomix daheim haben, kann doch keiner mehr richtig kochen.«

»Zeig mir einen guten Artikel, und ich behalte die Nina und kündige stattdessen Backen wie die Profis.«

Etwas widerwillig greift er nach der Illustrierten, setzt eine knallrote Lesebrille auf und studiert eingehend das Titelblatt, bevor er sie aufschlägt und konzentriert zu lesen beginnt.

»Sag mal, ist das nicht Mamas Lesebrille?«

Bei den vielen 2,99 Euro-schnell-im-Vorbeigehen-mitgenommen-Brillen, die im Hause Brandl durch die Gegend schwirren, habe ich schon längst den Überblick verloren. Doch rot ist definitiv nicht Papas Farbe.

»Die Stärke passt ihr nicht mehr, sagt sie.«

»Und dir schon, oder was?«

Papa blickt mich über den Brillenrand an. »Ich brauch im Prinzip gar keine Brille.«

Klar nicht.

»Wegwerfen wollte sie die«, regt er sich auf, nimmt die rote Lesebrille von der Nase und fuchtelt mir damit vor der Nase rum. »Dabei kann man mit der einwandfrei lesen.«

»Weil es bei dir egal ist, welche Stärke du aufsetzt, du wirst immer besser sehen als ohne Brille. Aber Mama achtet eben auf ihre Augen und rennt nicht mit irgendeiner Brille rum, sondern mit der passenden.«

»Ich seh ohne Brille genauso gut. Den Kalender dahinten kann ich zum Beispiel einwandfrei lesen.«

»Freilich kannst den lesen, weil der vier Meter entfernt ist. Wenn ich ihn dir auf den Tisch legen würde, dann würdest du nichts mehr erkennen. So was nennt man Altersweitsichtigkeit.«

»Altersweitsichtigkeit! So ein Schmarrn. Ich seh wie ein Adler!«

»Dann hast du die rote Brille nur zwecks der Optik auf, weil sie deine maskulinen Züge so vorteilhaft betont, oder?«

»Hier drin sieht mich doch keiner.«

Aha, ich bin also keiner. Um der Diskussion ein Ende zu bereiten, lasse ich den Satz einfach so stehen. Papa widmet sich wieder der Illustrierten, und ich kann mich endlich um meine Arbeit kümmern, ohne dass jeder Handgriff kommentiert wird.

Gegen elf Uhr öffnet sich die Tür und der Rest des Stammtisches betritt den Laden: Vinzenz Feichtinger und Jakob Bachegger.

»Grias dich, Franzi. Sepp, habe die Ehre«, grüßt Feichti wie üblich. Jakob, dem selten ein Wort zu viel über die Lippen kommt, hebt lediglich die Hand zum Gruß und lässt sich schnaufend gegenüber von meinem Vater am Bistrotisch nieder. Sein massiger Körper passt gerade so zwischen die verchromten Armlehnen des Stuhls. Feichti setzt sich ebenfalls.

»Servus ihr zwei. Kaffee?«

Es ist Dienstag. Gestern war Gemeinderatssitzung in Katzbrück. Die Herren werden den Lokalteil lesen und anschließend politisieren. Dazu gehört selbstverständlich eine Frühschoppenhalbe statt des sonst üblichen Kaffees. Ich weiß das, und auch Feichti weiß, dass ich das weiß.

»In der Flasche, Franzi.«

»Kommt sofort!« Ich hole drei Bieraus dem Kühlschrank – Export Dunkel für Papa und je ein Helles für Feichti und Jakob –, öffne sie und stelle sie ihnen auf den Tisch. Anschließend nehme ich drei Heidelkirchener Anzeiger aus der Auslage und gebe sie Jakob, der sie gemächlich an seine Stammtischfreunde weiterreicht.

Feichti streckt seine weißen, behaarten Beine unter dem Tisch aus und schlägt die Zeitung auf. »Dann schau’n wir mal, was in der Welt so alles passiert ist.«

Ich übersehe geflissentlich den optischen Supergau meiner Gäste – alle drei tragen beige Socken in dunklen Sandalen – und mache mich stattdessen an der Filtermaschine zu schaffen, um mir einen Kaffee aufzubrühen. Natürlich gibt es auch daran etwas auszusetzen, war klar.

»Wie wär’s, wenn du dieses alte Ding endlich rauswirfst und einen Vollautomaten anschaffen würdest?«

»Nein«, antworten Feichti und ich gleichzeitig. Nie im Leben könnte ich Feichtis geliebte Filtermaschine gegen so ein lautes, blinkendes Ungetüm eintauschen. Es würde ihm das Herz brechen.

»Ein Knopfdruck, und schon ist der Kaffee fertig. Ich mein ja nur«, stichelt mein Vater weiter.

»Was haben wir denn davon, außer Ausgaben?«, will Feichti wissen. Dankbar lächle ich ihm zu. Ich bin froh, dass er diese Diskussion übernimmt.

»Die Ausgaben könntet ihr zum Beispiel von der Steuer absetzen.«

»Bezahlt werden muss der Vollautomat aber trotzdem.«

Papa verdreht höchst theatralisch die Augen. »Ihr habt überhaupt keinen Geschäftssinn. Alle anderen schauen, dass sie ihr Geld ausgeben. So wenig Gewinn wie möglich machen, das weiß doch jeder Anfänger. Steuern klein halten. Was denkt ihr, wie andere wirtschaften? Der Hirsch zum Beispiel, glaubt ihr, dass der jeden Übernachtungsgast angibt, den er hat? Oder jedes Essen in die Kasse tippt, das er verkauft? Das läuft doch alles unter der Hand. Was meinst du, wie viele Schnäpse da über die Theke gehen, die nirgendwo registriert sind? Der Anbau, den er jetzt macht, den braucht er doch gar nicht. Das ist doch nur, um Schulden machen zu können.«

Statt zu antworten, sieht mich Feichti gespielt verwundert an. »Wie kommt der jetzt von meiner Kaffeemaschine zum Hirsch seinen Anbau?«

»Hast du doch gehört. Wir haben keinen Geschäftssinn, weil wir Filterkaffee trinken.«

»Meinst, der Hirsch hat einen Vollautomaten?«

»Darauf kannst du Gift nehmen!«

»Weißt was, Franzi? Wenn wir mal unsere Geschäftsräume erweitern sollten, schaffen wir uns auch einen Vollautomaten an.«

»Ich weiß nicht, ich hab mich schon so an die Filtermaschine gewöhnt. Immer muss alles schnell, schnell auf Knopfdruck passieren. Kaffee braucht einfach seine Zeit, wenn man ihn genießen will. Ich betrachte das als meine persönliche Art der Entschleunigung.«

»Entschleunigung!«, äfft mich mein Vater nach. »Wenn ich das schon hör. Was willst du denn entschleunigen? Hast doch eh das schönste Leben. Räumst ein paar Zeitungen hin und her, kassierst ab und zu ab, und das war’s.«

»Meinen Puls muss ich manchmal entschleunigen, Papa. Besonders dann, wenn du meinst, du müsstest mir Tipps geben.«

»Dass du immer so abwehrend eingestellt bist. Ich mein es doch nur gut. Lass dir doch mal was sagen. Du führst dich ja auf, als würdest du schon seit zwanzig Jahren ein Geschäft leiten. Da muss man reinwachsen. Ratschläge annehmen, die einem erfahrene Leute geben.«

»Eben«, springt mir Feichti zur Seite. »Darum hört sie ja auch auf das, was ich sage, und nicht auf das, was du sagst.«

Da bleibt sogar meinem Vater nichts anderes übrig, als schmunzelnd zuzustimmen. Feichti schafft es immer wieder, ihn zum Schweigen zu bringen. Ich bin wie so oft beeindruckt. Die nächsten Minuten verbringt das Trio in einvernehmlichem Schweigen, jeder in seine Zeitung vertieft. Als mein Vater zum Lokalteil umblättert, stößt er einen überraschten Pfeifton aus. Er tippt auf die Schlagzeile. »Jetzt wird es ernst!«

Grünes Licht für Luxuscampingplatz

Katzbrück Der Gemeinderat gab in seiner gestrigen Sitzung grünes Licht für den geplanten Luxuscampingplatz. Die dafür notwendige Änderung des Bebauungsplanes erfolgte bereits im Mai. Jetzt liegt es in der Hand des Betreibers, der Baubeginn ist jedoch noch unklar.

Theoretisch könnten heute die Bagger anrücken. Auf dem ehemaligen Ackerbaugelände am Katzbrücker Weihergebiet soll ein Fünf-Sterne-Luxuscampingplatz entstehen, durch den sich die Gemeinde weitere touristische Impulse erwartet. Bürgermeister Johann Maierl sieht zuversichtlich in die Zukunft. »Wir versprechen uns eine enorme Steigerung der Übernachtungszahlen, was auch allen anderen touristischen Einrichtungen unserer Gemeinde zugutekommen wird.« Die behördlichen Weichen wurden gestellt. Jetzt liegt es am Verhandlungsgeschick des Investors, der mittlerweile fast alle notwendigen Grundstücke aufgekauft hat. Das letzte, noch fehlende Teilstück könnte jedoch zur Zerreißprobe werden: Der Besitzer des strategisch wichtigen Grundstücks lässt nach wie vor keine Verkaufsabsicht erkennen. Auf Nachfrage des Heidelkirchener Anzeigers gab er an, »für kein Geld der Welt« verkaufen zu wollen. Das würde das Aus für das geplante Riesenprojekt bedeuten.

»Der Zinner treibt’s ganz schön auf die Spitze«, spricht mein Vater aus, was alle denken. »Soll er seinen Grund doch endlich hergeben. Mit dem Stück Magerwiese am Ortsrand kann er eh nichts anfangen.«

Feichti nimmt erstmal einen Schluck Bier, bevor er seine persönliche Meinung dazu kundtut. »Den Preis will er in die Höhe treiben, weil er den Hals nicht vollkriegt, das ist alles.«

Doch Papa schüttelt vehement den Kopf. »Dem geht es gar nicht ums Geld, der Zinner hat so viel Schwarzgeld im Keller versteckt, dass er das seiner Lebtage nicht mehr ausgeben kann. Ich sag’s dir, der verkauft aus purer Bosheit nicht.« Um seine Worte zu unterstreichen, fuchtelt er mit dem Zeigefinger durch die Luft und deutet schließlich auf Jakob. »Bei deinem Markus schaltet er doch genauso auf stur.«

Papa spielt auf den Nachbarschaftsstreit an, den Jakobs Sohn Markus seit einiger Zeit mit Willibald Zinner führt. »Nie im Leben verkauf ich dir die hundert Quadratmeter, Bachegger! Stell deine scheiß Scheune woanders hin, von mir kriegst du nichts!, hat er zu ihm gesagt, der Zinner. Stimmt’s, oder hab ich Recht?«

Jakob presst lediglich seine Lippen aufeinander.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Markus seine zwei Pferde gerne vor eine Kutsche spannen würde, um damit an den Wochenenden Touristen durch die Gegend zu fahren. Für die Kutsche benötigt er allerdings eine Scheune, und um diese sinnvoll bauen zu können, müsste er hundert Quadratmeter von Zinners angrenzendem Gartengrundstück kaufen.

»Dann soll er die Scheune doch einfach woanders hinbauen«, wirft Feichti lapidar ein.

»Ah geh, wie stellst du dir denn das vor?« Papa kennt sich anscheinend aus. »Hinten im Hof hat er doch seine Pferdeställe, da ist kein Platz mehr. Die Scheune muss vorne hin zur Einfahrt, damit er mit der Kutsche rein und wieder raus kann. Aber zwischen Haus und Grundstücksgrenze ist nicht genügend Platz, weil das Grundstück spitz zuläuft. Er ist auf die paar Quadratmeter vom Zinner angewiesen.«

»Ein schöner Nebenverdienst wäre das schon für den Markus«, überlegt Feichti. »Ich kann mir ihn mit seinen rausgeputzten Gäulen gut vorstellen, wie er auf dem Kutschbock sitzt und die Fahrgäste mit Geschichten und Anekdoten unterhält.«

Jakob, der der Diskussion bisher wortlos gefolgt ist, lehnt sich mit verschränkten Armen in seinem Stuhl zurück. Dieser ächzt unter der Gewichtsverlagerung. »Der Markus braucht eine Aufgabe. Seit seine Frau …« An dieser Stelle stockt er betreten. Markus’ Frau ist vor einem Jahr gestorben. »Seit die nicht mehr ist, sitzt er nur noch alleine daheim rum und bläst Trübsal. Als Grundschullehrer hat er ja die meiste Zeit nur mit Kindern und immer den gleichen Kollegen zu tun. Mit der Kutsche käm er wenigstens mal wieder unter Leute.«

Papa und Feichti grummeln irgendetwas, was wohl so viel wie Zustimmung bedeutet.

»Ich hab’s dem Markus damals gesagt: Kauf das Haus neben dem Zinner nicht. Der macht nur Ärger.«

»Ja, ja, die Kinder. Wollen einfach nicht auf die Eltern hören«, grinst Feichti mit Blick zu Papa. »Dabei ist Kinderhaben doch so was Schönes!«

Jakob ignoriert Feichti. »Markus hat zu mir gesagt, dass es nicht sein Problem wär, dass der Zinner mit mir zerstritten ist.«

Feichti greift nach seiner Flasche. Bevor er ansetzt, um zu trinken, bringt er die Sache auf den Punkt. »Aber für den Zinner ist es ein Problem, dass Markus dein Sohn ist, hab ich recht?«

»Scheint so.«

Nach ein paar Sekunden des Schweigens nehmen auch Jakob und Papa ihre Biere in die Hand und stoßen mit Feichti an. Schön, wenn man mit Flaschengeklirre seine Einigkeit signalisieren kann.

Mein Vater sieht das Thema aber noch nicht als beendet an. »Ich versteh’s einfach nicht. Warum stellt sich der Zinner so stur? Das kann doch nicht nur aus lauter Bosheit sein.«

»Vielleicht ist es ja nicht nur Bosheit«, mutmaßt Feichti. »Vielleicht würd ihn die Scheune an der Grundstücksgrenze tatsächlich stören?«

»Ah geh, so ein Schmarrn!«, widerspricht Papa vehement. »Was verliert er denn, wenn Markus baut? Der Zinner hat mindestens zweitausend Quadratmeter Grund um sein Haus rum. Da, wo die Scheune hinkäm, lagert er eh nur Holz. Wenn ihr mich fragt, ist der Zinner nicht mehr ganz richtig im Kopf, das ist alles.« Er tippt sich zur Verdeutlichung seiner Worte mit dem Zeigefinger an die rechte Schläfe.

Jakob sieht das ein bisschen anders. »Wenn du dich da mal nicht täuschst, Sepp. Der alte Bauernfünfer weiß ganz genau, was er tut.«

»Da hat Jakob recht«, stimmt Feichti zu. »Der ist nicht dumm, sondern berechnend.«

»Meinst du?« Papa ist skeptisch. »Was berechnet er denn deiner Meinung nach? Warum verkauft er zum Beispiel die Wiese nicht an die Campingplatzinvestoren? So viel Geld wie der Zinner von denen jetzt für sein Grundstück bekommen würde, kriegt er nie wieder geboten. Wenn das Projekt scheitert, kräht kein Hahn mehr danach.«

Jakob schürzt kaum merklich seine Lippen. Ein Zeichen, dass er intensiv nachdenkt. »Vielleicht will er einfach nur den Campingplatz verhindern, damit er seine Ruhe hat.«

»Damit er seine Ruhe hat? Auf so was kannst aber auch nur du kommen, Jakob.« Papa schüttelt verständnislos den Kopf. »Der Campingplatz ist doch außerhalb der Ortschaft, was stört ihn denn daran?«

»Die Touristen.«

»Als ob die ihm was tun würden! Dass die Gemeinde Geld braucht, damit endlich mal die Straßen anständig repariert werden können, das interessiert ihn wohl nicht? Immer diese Schlaglochflickerei, die bringt doch nichts. Wenn da im Winter der Frost reinkommt, reißt das jedes Jahr wieder auf.«

»Redest du grad vom Haiderweg?«, mischt sich Feichti ein. »Jeder ist sich selbst der Nächste, oder wie war das?«

»Geh, Schmarrn!«

Ich kann mir ein Grinsen nicht verkneifen. »Neulich hat’s ihn mit dem Radl hingelassen.« Alle Blicke wandern zu mir. Wenn ich schon mal einen produktiven Beitrag bringen kann, muss ich das auch ausnutzen. »Angeblich war das Schlagloch vor seiner Einfahrt daran schuld.«

»Ah geh? Schon wieder?« Feichti grinst von einem Ohr zum anderen. Er spielt auf den Radlcrash meines Vaters im letzten Urlaub an, der noch gar nicht so lange her ist.

Vor vier Wochen waren Mama und er mit dem Wohnmobil im Altmühltal. Selbstverständlich hatte er sein oranges Uraltrennradl dabei, das noch aus der Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg stammen muss. Nie im Leben würde er sein »Gutes« mit in den Urlaub nehmen! Reifenprofil schonen, Angst vor Diebstahl, was weiß ich. Auf jeden Fall saß er vornübergebeugt auf seinem Museumsstück und trat wie ein Wilder in die Pedale. Ist ja schließlich ein Rennradl.

Über die rechte Schulter hatte er lässig den Rucksack mit Lebensmitteleinkäufen hängen. Da er ihn mit einer Hand festhalten musste, damit er nicht ständig nach vorne rutscht, fuhr er einhändig. Warum er den Rucksack nicht richtig umgeschnallt hatte, weiß kein Mensch. Vielleicht fühlte er sich so einfach nur cooler und jugendlicher. Alles ist möglich bei meinem Vater. Die linke Hand also am Lenker, die rechte am Rucksack und Vollgas auf dem Schotterweg des Campingplatzes. Vorbei an den staunenden Campern, die in ihren Vorzelten saßen und frühstückten.

Ja – frühstückten. Mein Vater steht im Urlaub morgens immer als Erster vor der Ladentür. Der Tag muss schließlich ausgenutzt werden. Während andere Menschen langsam aufwachen, ist er schon ganz hibbelig und kann es kaum erwarten, endlich etwas zu unternehmen.

Auf jeden Fall lief ihm plötzlich ein Hund vors Radl, sodass er spontan ausweichen musste. Dem Hund ist nichts passiert, aber meinem Vater drohte, die Kontrolle über sein Gefährt zu entgleiten, während er gleichzeitig versuchte,

nicht zu stürzen,

die Einkäufe, darunter eine Flasche Rotwein und ein Becher Sahne, zu retten,

seine Füße aus den Pedalschlaufen zu bekommen und

nicht in das Vorzelt des nächsten Wohnmobils zu fahren.

Folgende Dinge haben geklappt:

nicht stürzen

die Einkäufe retten

den linken Fuß aus der Schlaufe bekommen

Er verriss den Lenker, holperte mehr oder weniger mit dem einen Bein am Boden, dem anderen am Pedal fixiert, durch die Gegend und konnte mehrmals knapp einen Sturz verhindern. Am Ende seiner Showeinlage rumpelte er in das Vorzelt eines Rentnerpärchens und donnerte in ihren Frühstückstisch. Die anschließende »Zefixsakrament Himmelherrgott Kreizbirnbaam und Hollerstaun«-Fluchsalve muss das Ehepaar so erschreckt haben, dass es gar nicht auf die Idee kam, sauer auf ihn zu sein. Stattdessen fragten die beiden nur immer und immer wieder, ob er sich verletzt hätte.

»Passt schon, alles gut. Und der Wein hat’s zum Glück auch überlebt.« Nach einer kurzen Pause fügte er mit Blick auf den am Boden liegenden Wasserkocher hinzu: »Ich mach ja mein Kaffeewasser auf dem Gasherd warm. Weil Töpfe hat man eh dabei. Das spart Gewicht.«

Der Sturz vor seiner Hofeinfahrt war weit weniger spektakulär. Ich fuhr mit dem Fahrrad ein paar Meter hinter ihm, weshalb er sich zu mir umdrehte, um mir zu erzählen, dass er bei der Hitze das Auto nun doch nicht waschen würde.

Wer beim Vorwärtsfahren seine Augen hinten hat, sieht natürlich nicht, wenn der Vorderreifen durch ein Schlagloch rumpelt. Papa erschrak, riss seinen Lenker nach rechts und fuhr schnurstracks in die Haselnusshecke seines Nachbarn.

Der Straßenzustand war also nicht einzig und allein schuld an seinem Sturz, er selbst hatte schon auch seinen Teil dazu beigetragen.

»Wenn die Gemeinde das Schlagloch vor meiner Haustür nicht bald richtet, dann richte ich es selbst! Ich hätt’ mir alle Knochen brechen können.« Papa reibt sich demonstrativ das Knie. »Wer weiß, was ich für Folgeschäden habe, das ist ja jetzt noch gar nicht alles absehbar. Im Prinzip müsste mir die Gemeinde Schmerzensgeld zahlen.«

»Das machst!«, lacht Feichti. »Verlang von der Gemeinde Schmerzensgeld, weil du nicht gescheit radlfahrn kannst. Dann stiehlst dem Zinner die Show. Das wird die Titelstory im Heidelkirchener Anzeiger.«

»Das ist doch mein gutes Recht, oder etwa nicht?«

»Dem Zinner sein gutes Recht ist es auch, die Wies’ nicht zu verkaufen. Und trotzdem berichtet die Zeitung darüber.«

»Weil das ja auch ein Schmarrn ist, wenn er nicht verkauft!«

»Wenn er das Geld nicht braucht?«

»Wenn er das Geld nicht für sich braucht, dann kann er es doch seinem Sohn geben. Der Felix würde sich sicher darüber freuen.« Das sagt ausgerechnet Papa. Als ob er das Geld bündelweise an seine Kinder verschenken würde.

»Dem Felix?«, erwacht nun Jakob auch wieder zum Leben. »Dem Felix gibt der Zinner nichts. Die zwei sind doch noch nie gut miteinander ausgekommen. In einer Ehe würde man es ein ,zerrüttetes Verhältnis‘ nennen.«

Nach dieser anstrengenden Diskussionsrunde widmen sich die Herren langsam wieder ihrem Bier und der Zeitung. Ich lehne mit meinem Kaffee in der Hand an der Theke und lasse meine Gedanken schweifen. Noch vor ein paar Jahren war Katzbrück ein verschlafenes, kleines Nest irgendwo in den Weiten der bayerischen Pampa gewesen. Als in der Nachbarstadt Heidelkirchen der große »Fun- und Erlebnispark Sunflower« eröffnet wurde, schwappte der Tourismusboom auch auf Katzbrück über.

Nun versuchen Gäste ihr Glück auf der Adventure Golfanlage oder in der Bullriding-Arena, wo sie dafür bezahlen, sich von einem drehenden Plastikbullen runterschleudern zu lassen. Seit Neustem fahren die Touristen sogar auf Segways durch die Gegend.

Es wird vermutlich noch eine Weile dauern, bis sich die Katzbrücker an diesen Anblick gewöhnt haben, aber es spült Geld in die Gemeindekasse, und dagegen hat wahrlich keiner etwas einzuwenden. Die Übernachtungszahlen steigen stetig, sodass die Gästezimmer des seit vier Generationen geführten Dorfwirtshauses »Zum Hirsch« permanent ausgebucht sind.

Katzbrücks Bürgermeister Johann Maierl suchte deshalb händeringend nach einer Lösung, um die zahlreichen Übernachtungsgäste im Ort unterzubringen. Im Frühjahr löste sich das Problem in doppelter Hinsicht beinahe wie von selbst. Rüdiger Hirsch, Inhaber der Gaststätte »Zum Hirsch«, hatte seine Chance erkannt. Er legte dem Gemeinderat Pläne für einen Hotelbau auf den Tisch. Wie zu erwarten, erhielt er innerhalb kürzester Zeit die Genehmigung, den alten Schuppen neben dem Wirtshaus abzureißen, um Platz für einen Anbau zu schaffen. Demnächst soll die große Eröffnung stattfinden. Das Schild über dem Eingang wurde bereits erneuert:

Kurze Zeit später tauchte ein Investor auf, der Interesse am Bau eines Campingplatzes in der Nähe des Katzbrücker Weihergebietes zeigte. Dessen Analyse hatte ergeben, dass in erster Linie Rentner und Angler den idyllischen Ort mit ihren Wohnmobilen und Campingbussen ansteuern würden.

Der Platz sollte in zwei Bereiche unterteilt werden: einen naturnahen Bereich mit Standardsanitärräumen und einen barrierefreien Luxusbereich mit Einzelwaschkabinen, Regenwaldduschen, Massage- und Wellnesshaus sowie einem kleinen Restaurant mit Frühstücksbuffet, Mittags- und Abendkarte. Eine Bühne mit Livemusik sollte für zusätzliches Urlaubsfeeling sorgen.

Unsere Gemeinderäte könnten ihre Zeit mit gegenseitigem Schulterklopfen verbringen und in glückseliger Zufriedenheit schwelgen. Katzbrück auf dem besten Weg zur Top-Tourismusgemeinde. Unterhaltung und Abwechslung inmitten schönster bayerischer Natur. Wenn das kein Erfolg ist! Bald würden die klammen Zeiten vorbei sein, in denen jeder Cent dreimal umgedreht werden muss, jede Erschließung oder Straßenerneuerung in unzähligen Gemeinderatssitzungen quälend lange durchdiskutiert wird, nur um sich anschließend mit der »kleinen Lösung« zufriedengeben zu müssen.

Katzbrücks großer Nachteil, weit abgelegen von den üblichen Hotspots zu sein, wird nun zum großen Vorteil. Genau diese Ursprünglichkeit ist vor allem bei Kurzurlaubern beliebt und macht den besonderen Reiz aus. Stichwort »Geheimtipp«.

Alles wäre in bester Ordnung, wenn Willibald Zinner den Campingplatzbau nicht blockieren würde. Warum er seine Wiese trotz exorbitanter Angebote nicht an den Investor verkauft, versteht kein Mensch. Auch ich mache mir so meine Gedanken darüber. Meiner Meinung nach hat das etwas mit seiner Frau Inge oder seinem Sohn Felix zu tun. Felix war in der Schule eine Klasse über mir. Ein bildhübscher Kerl, mit dem meine beste Freundin Katja fast zwei Jahre lang zusammen war. Er war damals ihre große Liebe, und als es kurz nach dem Abi zur Trennung kam, ist sie von heute auf morgen nach Niederbayern gezogen, um ihrem Liebeskummer zu entfliehen.

Soweit ich weiß, war Felix’ Vater nicht ganz unschuldig an der Trennung. Er hatte von Anfang an etwas gegen diese Beziehung. Katja ist die Tochter von Jakob Bachegger, seinem persönlichen Erzfeind.

»Franzi, was schaust du so kariert? Ist dir am Ende langweilig?«

Papa.

»Ich denke nach.«

»Nachdenken, wenn ich das schon hör. Hast du in deiner alten Arbeit auch so viel nachgedacht wie hier? Kein Wunder, dass die dich so schnell haben gehen lassen, wenn du den ganzen Tag nur durch die Gegend schaust, statt was zu tun.«

»Die haben mich gehen lassen, weil ich gehen wollte. Weil ich als Teilzeitkraft eh nie richtig Fuß hätte fassen können.«

»Ah geh, wer’s glaubt.«

»Ich.«

Papa nimmt einen Schluck von seinem Bier, wischt sich mit dem Handrücken einmal quer über den Mund und stellt es mit einem wohligen »Aaah« wieder ab. Erst dann ist er in der Lage, das Gespräch fortzusetzen. »Dann hättest eben ein paar Stunden mehr gearbeitet, das wäre doch kein Problem gewesen.«

Ich starre auf den Kaffeefleck vor mir auf der Theke. Dieses Gespräch führen wir bestimmt zum dritten oder vierten Mal. Heute allerdings zum ersten Mal vor Publikum. Jakob holt umständlich seine Schmalzlerdose aus der Hosentasche und klopft einen kleinen Berg Schnupftabak auf die Stelle zwischen Daumen und Zeigefinger.

»Und wer hätte dann Hausaufgaben mit den Kindern gemacht, während ich in der Arbeit sitze und dumm vor mich herschaue?«

»Die Geli.«

»Die Mama? Ich wusste gar nicht, dass sie Französisch spricht.«

»Zum Vokabelabfragen muss man doch die Sprache nicht können. Das steht doch da, wie man es ausspricht. Du bist immer so kompliziert, Franzi.«

»Ich? Kompliziert?«

»Und wie!«

»Wenn hier einer kompliziert ist, dann bist du das, Papa.«

»Ich? Ich meins dir ja nur gut.«

»Du mischt dich in alles ein.«

»Du lässt dir nichts sagen.«

»Natürlich nicht. Weil ich mir zum Beispiel einfach nicht vorstellen kann, dass du dich mit Zeitschriften wie Nina – Mitten im Leben besser auskennst als ich.«

Mein Blick wandert zur Illustrierten, die immer noch auf dem Bistrotisch liegt. Auch Feichti und Jakob mustern die Nina jetzt aufmerksam.

»Aha. Liest du jetzt Weiberkram, oder was?«, stichelt Feichti. »Ich hab’s ja schon immer vermutet. Du hast eine starke feminine Seite.«

Jakob lacht schallend auf, bevor er sich den Schnupftabakberg geräuschvoll in sein linkes Nasenloch zieht. Papa lacht nicht.

»Hast du schon jemals einen Blick in diese Zeitschriften geworfen, Vinzenz?«

Oh. Wenn Papa Feichti mit seinem richtigen Vornamen anspricht, dann wird es ernst. »Hättest du mal besser tun sollen, dann hättest du jetzt vielleicht eine Frau.«

»Ah geh, den Kontaktanzeigenteil liest doch kein Mensch mehr heutzutage.«

»Ich meine nicht die Kontaktanzeigen. Hier!« Papa blättert die Nina auf und hält sie Feichti demonstrativ unter die Nase. »Hier steht’s, was die Frauen wollen. Davon hast du keine Ahnung.«

»Aber du?«, kontert Feichti.

»Ich hab zumindest eine Frau daheim, im Gegensatz zu dir.«

Feichti nimmt einen Schluck von seinem Bier, stellt es ab, lehnt sich anschließend mit verschränkten Armen demonstrativ in seinem Stuhl zurück und mustert Papa einige Sekunden.

»Du willst mir jetzt allen Ernstes sagen, dass deine zauberhafte Geli nur deswegen bei dir geblieben ist, weil du regelmäßig Weiberillustrierte gelesen hast?«

»Ich les’ diese Schmierblätter nicht. Das hab ich doch gar nicht nötig, ich brauch keine Tipps! Aber dir würd’s nicht schaden. Scheinbar weißt du nicht, was die Frauen von einem Mann erwarten, sonst hättest du ja eine.«

»Vielleicht will ich ja gar keine.«

»Warum denn nicht?«

»Weil ich dann die ganze Zeit neidisch auf meinen unabhängigen, freien Kumpel wär, der daheim im Stehen pinkeln kann und die Socken liegen lassen darf, wo er will.«

»Und wer kocht für dich?«, spielt Papa seinen größten Trumpf aus.

»Der Thermomix.«

Diese Antwort bringt sogar meinen Vater zum Schweigen. Auch ich bin überrascht.

»Ah geh!«, ist erstmal alles, was Papa als Antwort zustande bringt. Doch schon bald hat er sich wieder im Griff. »Die Dinger sind doch sauteuer. Das lohnt sich ja überhaupt nicht, oder?«

»Weißt, Sepp, teuer ist relativ. So ein Gerät ersetzt einen Mixer und einen Dampfgarer.« Feichti zwinkert seinem Spezl zu. »Geschäftssinn, weißt? Da muss man das große Ganze im Auge behalten.«

Jakobs und mein Gelächter muss Papa nun wohl oder übel über sich ergehen lassen. Diese Retourkutsche hat er sich sauber verdient! Um das Gespräch wieder auf ein anderes Thema zu bringen, schnappt er sich die Illustrierte, die vor ihm auf dem Tisch liegt, und blättert ungeduldig darin hin und her. Schließlich findet er die Seite, nach der er gesucht hat.

»Hier, da steht genau drin, was die Frauen an den Männern stört.«

Feichti zeigt keinerlei Reaktion, Jakob wirft zumindest einen Blick auf die Überschrift.

»Gisela, achtundfünfzig. Ich habe jahrelang geschwiegen«, liest er laut vor. »Die Gisela scheint ja eine Traumfrau zu sein.«

»Traumfrau?«, wiederholt Papa abfällig. »Eher das Gegenteil. Du solltest mal lesen, was die gemacht hat!«

Feichti greift entschlossen nach der Zeitschrift, räuspert sich kurz und beginnt laut vorzulesen:

Gisela S. aus M. berichtet, wie ihr eine Telefonnummer die Lebensfreude zurückgab.

Mein Mann und ich heirateten vor dreißig Jahren. Er war meine große Liebe. Dann kamen die Kinder, der Alltag, der Stress. Ich habe mich aufgeopfert, die Kinder erzogen, das Haus geputzt, für ihn gekocht, gewaschen, einfach alles. Er hat sich trotzdem zurückgezogen, redete kaum noch mit mir, berührte mich nicht mehr. Da ich oft erschöpft war, hatte auch ich nicht die Kraft, auf ihn zuzugehen. Wir wohnten im selben Haus, schliefen im gleichen Bett, saßen gemeinsam am Tisch, und trotzdem war ich einsam. Wir lebten nebeneinander, aber nicht miteinander. Ich, einst seine große Liebe, war nun nichts weiter als eine billige Köchin und Putzfrau. Er sah durch mich hindurch, interessierte sich nur noch für seinen Stammtisch, seinen Fernseher und ob das Essen fertig war. Ich lag oft leise weinend im Bett, konnte nicht mehr lachen, verlor meine Lebensfreude. Eine Scheidung kam für mich jedoch nicht infrage. Obwohl ich gelernte Schneiderin bin, bin ich von meinem Mann finanziell abhängig. Ich war zweiundzwanzig Jahre alt, als unser Großer zur Welt kam. Ab diesem Tag war ich nur noch für meine Familie da, rund um die Uhr. Nachdem die Kinder aus dem Haus waren, wurde es so still um mich, dass ich es kaum noch ertragen konnte. Ich hatte in der Teedose zwar eine kleine Summe Geld, die ich über Jahre hinweg vom Haushaltsgeld abgespart hatte, aber das würde höchstens für ein Wochenende in einer Wellnessoase reichen. Eine eigene Wohnung konnte ich mir nicht leisten, und meinen Kindern wollte ich nicht zur Last fallen. Ich fühlte mich wie lebendig begraben. Ende letzten Jahres war es so schlimm, dass ich sterben wollte. Ich konnte dieses Leben nicht weiterführen. Da entdeckte ich in einer Zeitschrift Jans Anzeige.

Sie brauchen jemanden zum Reden? Einen Mann, der Zeit für Sie hat? Ihnen Komplimente macht? Der vielleicht sogar ein wenig mit Ihnen flirtet? Ich warte auf Ihren Anruf. Erzählen Sie mir, was Sie bedrückt unter 01805 / 446 006 6

Ergebenst, Ihr Jan Sternenberg

Diese Telefonnummer zu wählen, war die beste Entscheidung meines Lebens. Da mein Mann viel Zeit in der Gastwirtschaft verbrachte, bekam er davon nichts mit. Die Telefonate führte ich von meinem Prepaidhandy aus, das mir die Kinder zu Weihnachten geschenkt hatten. Die Telefonrechnung beglich ich mit meinen Ersparnissen. Anfangs telefonierten wir täglich.