9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

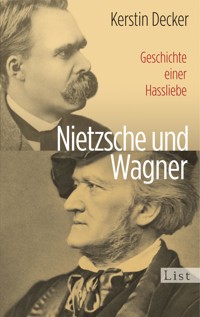

Beide hielten sich für Genies, beide wollten Großes schaffen. Der eine hat die Musik, der andere die Philosophie des 19. Jahrhunderts revolutioniert, fortwirkend bis heute. Als sie sich 1868 erstmals trafen, begann eine geradezu symbiotische Beziehung, bis die innige Zuneigung in unerbittliche Feindschaft umschlug. Diesem tragikomischen Kapitel im Leben Richard Wagners und Friedrich Nietzsches widmet die erfolgreiche Biographin Kerstin Decker ihr neues Buch. Mit leichter Feder beschreibt Decker, wie der bereits zu Ruhm gekommene Großkomponist sich inmitten einer Lebenskrise mit dem dreißig Jahre Jüngeren verbündet; wie der angehende Philosophieprofessor schwärmerisch zum Propagandisten der Kunstbestrebungen, aber auch zum intimsten Kenner der Musik Wagners wurde; und wie es schließlich zum abrupten tragischen Bruch kam, besiegelt durch Indiskretionen des Komponisten, die für Nietzsche eine "tödliche Beleidigung" darstellten. Zwei Solisten am Rande des Größenwahns, deren Männerfreund- und -feindschaft Kerstin Decker auf das Unterhaltsamste porträtiert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Alle Zitate aus Friedrich Nietzsches Werken, Notizen und Briefen sind kursiv gesetzt, alle Zitate aus dem Werk und Nachlass anderer Personen mit Anführungszeichen versehen. Die Orthographie des jeweiligen Originals wurde beibehalten.

Propyläen ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbHwww.propylaeen-verlag.de

ISBN 978-3-8437-0339-0

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2012 Alle Rechte vorbehalten Lektorat: Jürgen Engler Satz und eBook bei LVD GmbH, Berlin

Dem Andenken meiner Eltern

Ihn allein habe ich geliebt.Friedrich Nietzsche über Richard Wagner

Er muß heiraten oder eine Oper schreiben.Richard Wagner über Friedrich Nietzsche

Vorbemerkung

Zwei Sachsen sind verantwortlich für die sublimsten, zartesten Laute, die in ihrem Jahrhundert zu Musik und Sprache wurden, weit hinüberwehend zu uns. Welche bis dahin – und noch immer – unerhörten Einführungen ins Dasein! Beide verstanden sich neben allerleisesten Tönen auch auf Kriegsrufe und fielen durch lang nachwirkende Grobheiten auf.

Nietzsche und Wagner, zwei große Seelen(ver)führer. Wendungen, in denen das Wort »Führer« vorkommt, haben in unseren Ohren keinen guten Klang. Beide gehören bis heute zum Kreis der Personen, vor denen am meisten gewarnt wird. Aber nur wer zurückhaltend von sich denkt, hat Grund zur Sorge. Die anderen entscheiden selbst, ob und wo sie abbiegen. Jedoch: Verführungen sollte man sich überlassen.

Richard Wagner und Friedrich Nietzsche waren befreundet, nein, genauer, sie haben sich geliebt. Wer jetzt fragt »Wieso?«, mag seinen Liebesbegriff überdenken.

Dies ist, um es vorsichtig zu sagen, nicht die erste Publikation über den Bund des Musikers, der auch ein Philosoph war, mit dem Philosophen, der auch ein Musiker war. Jeder Autor, der das soundsovielte Buch über einen Gegenstand schreibt, rechtfertigt dies durch die abenteuerliche Annahme, eine lange Irrfahrt des Geistes zu beenden. Vorliegende Studie macht da keine Ausnahme; Hinweise finden sich zur Schonung des Lesers erst an Ort und Stelle. Hier nur so viel: Nuancierungen sind Grundsatzentscheidungen!

Zeitgenossen erschlugen Richard Wagner und Friedrich Nietzsche mit Titeln schwer wie Granitplatten, vorzugsweise »Geistesheros« oder »Genius«. In der Formulierung kaum, aber in der Sache haben sie recht: Die Begegnung beider ist in der deutschen Geistesgeschichte nur der Goethes und Schillers vergleichbar.

Doch nicht nur ihr Begriff der Griechen war keineswegs klassisch. Ihr »Bund« war es auch nicht. Mich schaudert immer bei dem Gedanken, ich könnte abseits von Ihnen liegen geblieben sein1, teilte der junge Friedrich Nietzsche dem mehr als dreißig Jahre Älteren mit, um sich fünfzehn Jahre später zu korrigieren: Ist Wagner überhaupt ein Mensch? Ist er nicht eher eine Krankheit? Er macht Alles krank, woran er rührt … Ich habe Lust, ein wenig die Fenster aufzumachen. Luft! Mehr Luft! –2Es gibt nur eine Entschuldigung für solchen Sinneswandel: vollkommene Aufrichtigkeit.

Was lag hier vor? Ein Rätsel, riefen die einen. Verrat!, meinten die anderen. Konsequenz, höchste Form der Treue: Treue gegen sich selbst!, vermuteten Dritte.

Die Hinterbliebenen der ersten Nach-Nietzsche- und Nach-Wagner-Generation spezialisierten sich zumeist auf bellizistische Untersuchungen des Typs »Wer war der Schuft?«. Zwei Damen bewachten inzwischen den Hort der Toten, Nietzsches Schwester in Weimar und Cosima Wagner in Bayreuth. Letztere hielt schon die Existenz des Konkurrenzhorts Nietzsche für ein Missverständnis und sah mit ohnmächtiger Bestürzung den Resonanzraum des Jüngeren europaweit werden. Einst war er auch ihr Freund; die Lektüre des »Zarathustra« fasste sie gleichwohl in den bündigen und für eine Dame mit aristokratischem Hintergrund erstaunlichen Befund: »Spasmen der Impotenz«. Welch überraschende Evaluationsebene einer Philosophie. Aber die Dame war auf der richtigen Spur.

Die Hauptpersonen dieses Buches stellten nicht zuletzt Fragen der Form: Kann der Unterleib denken? Nietzsches Philosophie ist hierauf eine Antwort. Und wenn er Musik machen würde, wie würde sie klingen? Wagners Musik ist hierauf eine Antwort.

Die exzentrischen Ausflüge der Physis weisen auf ihre akute Erlösungsbedürftigkeit. Oder ist es die des Geistes? Man dürfte von einer Vergeistigung der Sexualität sprechen, vorausgesetzt, das eine verschwindet nicht im anderen. Im Gegenteil!

Wer je den Anfang des »Tristan« gehört hat, weiß es: Zwei gegenläufige chromatische Linien stürzen aufeinander zu, zwei Quarten verharren nur im Abstand einer Terz übereinander. Da können sie unmöglich bleiben. Da können sie aber auch nicht weg, jedenfalls nicht so, wie es die Musik bisher vorsah. Wie dann? Es ist eine schier unerträgliche Anziehung und Abstoßung zugleich. So viel Abgrund, so viel leerer Raum war noch nie in der Musik. Und zur selben Zeit so viel schmerzliche Gebundenheit. Der Tristanakkord, Tor zur Moderne in der Musik, ist eine gute Gelegenheit für einen Selbsttest. Wer Ohren hat, das zu hören, zählt zu den Erlösungsbedürftigen. Anders gesagt: Wer Ohren hat, das zu hören, hört überhaupt etwas.

Ohne Erlösungsbedürftigkeit keine Musik. Das wusste auch Friedrich Nietzsche, fähig zu äußersten Bekenntnissen in aller Beiläufigkeit: Ich weiss keinen Unterschied zwischen Tränen und Musik zu machen.3

Die tiefste Differenz zwischen diesen beiden genialen Atheisten muss demnach eine erlösungstheoretische sein.

Nietzsche wollte, wie zu zeigen ist, Wagner in genau zwei Disziplinen überholen, in denen er bis dato ungeschlagen war: als Erlöser und als Erlösungsbedürftiger. Statt Menschenrechte dachte Friedrich Nietzsche Menschenpflichten und entdeckte bei dieser Gelegenheit eine, von der noch niemand wusste: die Pflicht zur Selbsterlösung. Erlösung durch Fremde, durch Frauen gar, ist Unfug.

Das kann nicht sein!, sagt Wagners Musik.

Die folgenden dreihundert Seiten widmen sich der Frage: Wer hat recht? Und warum beide?

Nichts von dem, was hier folgt, ist fiktiv.

Eventuell romanhafte Anmutungen sind allein der Darstellungsweise geschuldet.

Zugrunde liegen Selbstzeugnisse und Briefe Friedrich Nietzsches und Richard Wagners, die maßgebliche biographische Literatur, vor allem aber: beider Werk. Alle Zitate Nietzsches sind kursiv gedruckt.

Leben heißt, beschriftet zu werden. Mit einer Tinte, die unter die Haut geht. Im Fall Richard Wagners sind dieserart Eintragungen ungewöhnlich zahlreich, und der existentielle Kalligraph ist schon 55 Jahre bei der Arbeit, als der Erneuerer der Musik und der conditio humana dem Erneuerer der Philosophie und der conditio humana begegnet. Unmöglich also, den Älteren als leeres Blatt erscheinen zu lassen. Unmöglich aber auch, die fehlenden Seiten einfach nachzuliefern, denn dann ginge es in diesem Buch mehr rück- als vorwärts.

Die Autorin gesteht, an diesem Form-Konflikt beinahe verzweifelt zu sein. Die einzig mögliche Lösung schien eine doppelte. So gibt es im Folgenden Kapitel, die etwa der Frage nachgehen: Wie und bei welcher Gelegenheit wurde Richard Wagner Richard Wagner? Man wird einsehen, dass dies eine dem Thema nicht ganz äußerliche Erkundigung ist, gleichwohl wird der Leser jedes Mal rechtzeitig gewarnt. Weglassen ist möglich! Es soll nicht behauptet werden, dass es ohne Verluste möglich wäre, aber es ist ohne Irritation möglich!

Wir wissen, wie es mit denen, die vor uns waren, weiter- und ausging. Sie aber wussten das nicht. Darum gilt es, etwas zu rekonstruieren, was nicht auf den ersten Blick Aufgabe des Biographen zu sein scheint: die Dunkelheit. Mit Blochs schönem Wort: das Dunkel des gelebten Augenblicks.

LEIPZIGER VORSPIEL

Der Kanonier Friedrich Nietzsche, 23 Jahre alt, drei Monate vor seiner ersten Begegnung mit Richard Wagner.

Die Einladung

Von dem Augenblick an, wo es einen Klavierauszug des Tristan gab – mein Kompliment, Herr von Bülow! –, war ich Wagnerianer.

Friedrich Nietzsche, Ecce homo

Am frühen Abend des 8. November 1868 steht ein durchnässter Schneidergeselle vor der Tür eines Leipziger Studenten, überm Arm die Lieferung seines Meisters. Ein rätselhafter Ausdruck von Dankbarkeit, ja von grenzenloser Erleichterung erscheint im Gesicht des Hereinbittenden.

Er hatte schon den ganzen Nachmittag gewartet und einem Freund, der sich nicht davon abbringen ließ, ihm Wissenswertes über die Entwicklung des Gottesbegriffs bis Aristoteles mitzuteilen, nicht recht zuhören können. Was ging ihn jetzt – bei Aristoteles oder sonst wem – das Höchste oder der Höchste an? Für ihn war das im Augenblick sein Schneider, und der hielt es genau wie jener andere gewöhnlich: Er erschien nicht.

Als es dunkel wurde, hatte der Student schließlich in höchster Ungeduld sein etwas zu großes, etwas zu leeres Zimmer in der Lessingstraße 22, zweiter Stock, verlassen, war durch Schnee, Regen und Wind gelaufen, um mit einer Miene, die weltuntergangskündender war als das Wetter, die Werkstatt des Schneiders zu betreten. Ich … fand seine Sclaven heftig mit meinem Anzuge beschäftigt.4 Keine Stunde mehr, und er sei fertig, versicherte der Meister.

Am Sonntag, hatte er gesagt, könne er liefern. Da wusste der studentische Auftraggeber der Festgarderobe noch nicht, wie dringend er sie genau an diesem Sonntag schon brauchen würde. Denn er ist eingeladen. Eingeladen, dem Mann zu begegnen, dem er alles auf Erden verdankt. Etwa die Tatsache, dass er seine Jugend überlebt hat.5 Ja, dem Gastgeber in spe ist es zu verdanken, dass der zu Bekleidende eine Heimat hat. Denn nur in Noten kommt der Mensch wirklich nach Hause.

Diese Überzeugung wird der Student der Altphilologie Friedrich Nietzsche ein Leben lang nicht aufgeben. Dabei bringt der Mann, dem er noch an diesem Abend gegenüberstehen soll, sie nur in eine höchst eigenwillige, viel beargwöhnte Reihenfolge. Dennoch, der Student könnte sogar so weit gehen wie ein anderer, fast gleichaltriger junger Mann – ein König sogar – und den Einladenden den »Grund meines Daseins« nennen. Nie hat er das tiefer empfunden als eben jetzt.

Vor ein paar Tagen erst, Ende Oktober, als die Leipziger »Winterkonzerte« begannen, hörte er das »Tristan«- und das »Meistersinger«-Vorspiel wieder. Ein Kritiker meinte bei Letzterem direkt dem Untergang Pompejis beizuwohnen, auch der Student spürte das Beben, aber wer sagt denn, dass Untergänge nicht die wahren Aufgänge sind: … jede Faser, jeder Nerv zuckt an mir, und ich habe lang nicht ein solch andauerndes Gefühl von Entrücktheit gehabt.6 Das war eine durchaus riskante Befindlichkeit, denn der Zuhörer wusste sich in unnachsichtigster Gesellschaft. Wenn seine Mitakademiker und er im Theater sitzen, so sitzen sie zu Gericht: unmittelbar vor mir … Bernsdorf, jenes signalisirte Scheusal, links neben mir Dr. Paul, jetzt Tageblattheld, 2 Plätze rechts mein Freund Stade, der für die Brendelsche Musikzeitung kritische Gefühle produzirt: es ist eine scharfe Ecke: und wenn wir Vier einmüthig mit dem Kopfe schütteln, so bedeutet es ein Unglück.7 Machten die anderen gar Pompeji-Gesichter? Und er, gewöhnlich weder zu Milde noch Schonung bereit, begabt mit einem Verstand wie ein Rasiermesser – er brachte die einfache Bewegung des Kopfes nicht zustande.

Vielleicht fiel es ihm schon schwer genug, einen möglichst überlegenen Gesichtsausdruck zu wahren, wie ihn nur besitzt, wer über den Dingen steht und sich nicht mitten in ihnen befindet.

Dingen? Nein, nichts Festes mehr; das war ein Meer, ein Meer aus Lust und Schmerz, und er war nichts als ein Stück Treibgut darin, ausgeliefert jedem neuen Wellenschlag. Das war sehr kränkend. Das war vollkommen inakzeptabel. Und doch, sollte das Glück am Ende eine Kränkung sein? Alles kam darauf an, seinen spastischen Zustand vor den drei Großkritikern zu verbergen.

Drei Viertelstunden noch, und der Frack ist fertig? Es gelang dem Schneider, seinen ungehaltenen Kunden zu besänftigen. Den Rückweg begann dieser betont langsam, um die längste aller Stunden abzukürzen. Schnee und Regen spürte er kaum noch, er flanierte durch das Jahresendtiefdruckgebiet. In seinem Lieblingscafé Kintschy überflog er die neueste Ausgabe des »Kladderadatsch«. Sie meldet, dass Richard Wagner in der Schweiz ist. Der Student lächelte leise. Das weiß er aber besser.

Niemand darf erfahren, dass Richard Wagner in Leipzig ist, schon gar nicht die Presse. Deshalb flüstern es sich die Leipziger nur zu; alle Dienstboten Brockhausens, bei dem er wohnt, sind stumm gemacht wie Gräber in Livree8, und auch er hatte zwei Tage zuvor nur eine Flüsterkarte erhalten, auf der stand: Willst du Richard Wagner kennenlernen, so komme um ½ 4 in das Café théatre. Er erschien, der Kontaktmann raunte: Morgen Nachmittag bei Brockhaus! Er kam, natürlich kam er, aber der Meister war schon wieder weg. Ausgegangen mit einem ungeheuren Hute auf dem großen Schädel, seinem Wotanshut.

War Friedrich Nietzsche enttäuscht? Oder fühlte er nicht vielmehr seinen Realitätssinn bestätigt? Selbst wenn einer wie Wagner tatsächlich in der Lage sein sollte, Menschengestalt anzunehmen, lässt sich diese doch nicht einfach so stellen, am Sonnabendnachmittag im Salon Brockhaus. Nun also Sonntag, Sonntagabend. Und der begann jetzt.

Alles Glück will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit, wird er kurz vor Ende seines bewussten Lebens notieren. Das eben ist der Unterschied: Das Glück will diese Frist nur, das Warten aber nimmt sie sich einfach, und wenn es nicht einmal eine Stunde ist. Zurück in der Lessingstraße 22, war der Schneider noch immer nicht da. Er zwang sich, eine Dissertation zu lesen: Die Vandalen plündern Rom und entführen Eudocia, die Tochter des weströmischen Kaisers Valentian III. Gellendes Läuten drang in kurzen Abständen in die Plünderung Roms und die Verzweiflung Eudocias. Bis der Student begriff, dass der Vandalenlärm nicht aus dem Rom des Jahres 455 kam, sondern von seiner Gartenpforte. Und wirklich, da stand er, ein dünner Alter mit Paket, schon sehr ungeduldig. Und er besaß keinen Schlüssel für die hintere Pforte. Der Student rief. Er winkte. Er schrie. Das ganze Haus geriet in Aufruhr. Nur der Bote hörte nichts.

Dann endlich zählte nur noch eins: Er war da – der neue Frack, die Ballgarderobe, sicher durch Regen, Schnee und Wind getragen, endlich!

*

Richard Wagner bestärkt nicht zuletzt Friedrich Nietzsches Ahnung, dass es mehr auf dieser Welt geben muss als die Altphilologie. Für einen Beststudenten der Altphilologie ist das kein ganz selbstverständliches Bewusstsein, andererseits hat er soeben auch erkannt, wer der wahre Heilige der Philologie ist, und einen alten Schulfreund gefragt: Weißt Du, wie er heißt? Wagner, Wagner, Wagner!9

Friedrich Nietzsche darf sicher sein, dass niemand außer ihm darauf gekommen wäre, den Empfänger des Wagner, Wagner, Wagner!-Briefes ausdrücklich eingeschlossen und seinen Professor erst recht. Aber das beunruhigt ihn nicht. Er hält die meisten Philologen ohnehin für Idioten, und selbst die größten seien am Ende nur Fabrikarbeiter, bis auf diesen einen echten und wirklichen Philologen10.

Dennoch, und das beobachtet er schon länger, meinen die geistigen Fabrikarbeiter – gerade sie –, ein Recht zu haben, auf ihn zu pissen. Also sprach der Student. Aber nun ist das vorbei, jetzt ist er da. Er passt auf. Er pisst zurück. Vielleicht hätte Friedrich Nietzsche diese Formulierung gebilligt.

… jede Faser, jeder Nerv zuckt an mir … Es ist wohl wahr, der Urheber solch physiologischer Unordnung – der Betroffene wird diese Erfahrung bald in die unverfänglichere Wendung einer Rechtfertigung des Lebens durch die Kunst fassen – kann nicht nur die Welt der Körper durcheinanderbringen, sondern auch die der Zeit. Er komponiert sie einfach weg. Nichts anderes ist Erlösung. Doch im Augenblick kann niemand unerlöster sein als sein dankbarster Hörer.

Denn heute Abend wird der Meister nicht komponieren, heute wird er warten. Und zwar nicht zuletzt auf ihn. Das bedeutet Chronos statt Kairos, das bedeutet härtesten Wettlauf gegen die Uhr. Der noch immer Unbekleidete wird im Bericht dieses Abends gewissenhaft genug sein, die Zeit zu notieren. Es ist genau halb 7 Uhr, Zeit meine Sachen anzuziehn und Toilette zu machen11. Was, wenn die Festgarderobe nicht passt?

Welche Erleichterung, als er unter den dienstfertigen Handgriffen des Boten das Gegenteil feststellen darf. Ein Frack, der passt – auch das kann Erlösung sein. Jetzt sollte der Retter einsichtig sein und gehen. Aber er bleibt. Worauf wartet er? Der Student weiß es nur zu genau. Er wartet auf sein Geld.

Ohne Bezahlung keine Ballgarderobe. Aber er, Friedrich Nietzsche, 24 Jahre alt, seinem Professor zufolge ein so noch nicht dagewesenes Wunder von einem Studenten, neben Ludwig II. von Bayern inzwischen größter Wagnerianer weit und breit, hat im Unterschied zu Letzterem kein Geld.

Zumindest nicht jetzt. Und nicht bar. Und nicht so viel. Friedrich Nietzsche nickt dem Schneidergesellen begütigend zu, was bedeutet, dass er die Rechnung und die in ihr ausgedrückten Sachverhalte grundsätzlich akzeptiert, um den Gehilfen dann umgehend im überlegenen Ton eines Mannes von Welt darüber aufzuklären, dass er nicht mit ihm, dem Dienstmann, sondern mit seinem Herrn einen Vertrag habe, weshalb er bei diesem direkt zu zahlen gedenke. Vor allem aber: später.

Der Geselle bekräftigt nunmehr sein Vorhaben, entweder mit der ihm zustehenden Summe oder aber ohne diese, dafür mit Anzug, die Wohnung des insolventen Auftraggebers zu verlassen. Die Beflissenheit des ältlichen Lehrlings seines Fachs wandelt sich in Herablassung und Grobheit. Das Unterbewusstsein des inzwischen wieder Unbefrackten nennt den Schneidergesellen einen Sclaven. Gegenüber Sklaven hilft nur – auch hierüber wird er seine Ansicht nie ändern – Entschlossenheit und notfalls Gewalt. Staub sollen sie fressen. In den Worten des Zahlungsunfähigen: ich ergreife die Sachen und beginne sie anzuziehen, … der Mann ergreift die Sachen und hindert mich, sie anzuziehen: Gewalt meiner Seite, Gewalt seiner Seite! Scene. Ich kämpfe im Hemde.12

Er weiß, er wird nur die Randfigur einer großen Gesellschaft sein, vielleicht wird Richard Wagner seinen Anzug keines Blickes würdigen. Friedrich Nietzsche wird gewiss unbeachtet genug darüber erstaunen können, dass dieser Schöpfer bislang nie geahnter Welten in die Umrisse eines einzelnen Menschen passt.

Nicht dass er nicht in der Lage wäre, nüchtern über Richard Wagner zu urteilen. Schließlich profiliert sich die geistige Jugend Deutschlands nicht ganz zufällig im Streit um sein Für und Wider; und durch größtmögliche Abgeklärtheit sowie die Pose des Alldurchschauers aufzufallen ist ein Vorrecht der Jugend.

*

Was Friedrich Nietzsche auf ewig vertrauenswürdig macht: Er begann in professoralem Dünkel, andere enden in dieser Geisteslage. Es ist genau zwei Jahre her, da klang er so: Die musikalische Aesthetik liegt im Argen: es fehlt ein Lessing, der ihre Grenzen gegenüber der Poesie absteckte. Nirgends fühlt man dies deutlicher als bei dem sonderbaren Dichtercomponisten, dessen jüngstes Werk hier vor uns liegt.13 Es war die »Walküre« im Klavierauszug von Karl Klindworth. Der Zweiundzwanzigjährige, Echo seines Lehrers Otto Jahn, hielt das Werk für symptomatisch. Denn wo ein Prinzip große Fehler habe, träten diese gewiss dort hervor, wo dieses Prinzip am schärfsten gefasst sei. Schon der Beginn der »Walküre« erregte seinen Hohn: Wüßten wir nicht, daß Sturm gemalt werden soll, so würden wir rathen zunächst auf ein wirbelndes Rad, dann auf einen vorbeibrausenden Dampfzug. Wir hören das Klappern der Räder, den einförmigen Rhythmus, das pausenlos dahinjagende Getöse. Es wird uns bei längerem Anhören schwindeln: der Sturm ist aberschnell vorüber …14Und am Ende war es weder Rad noch Dampfzug, sondern Siegmund auf der Flucht.

Als den Naumburger Schüler im Alter von vierzehn Jahren das sichere Gefühl überkam, dass es nun an der Zeit sei, seinen Lebensrückblick, seine Autobiografie zu verfassen, hatte er festgestellt: Mozart und Haidn, Schubert und Mendelsohn, Beethoven und Bach das sind die Säulen auf die sich nur deutsche Musik und ich gründete.15 Und das Eben-noch-Kind, dessen Grammatik mindestens so eigentümlich war wie sein Selbstbewusstsein, schwor, alle Musik, die es sonst noch gibt – Franz Liszt etwa oder den unausstehlichen Berlioz – mit unauslöschlichem Haß zu verfolgen.

Die deutsche Musik und ich.Man mag ermessen, welche Kämpfe gegen sich selbst der musikalische Tribun inzwischen ausgefochten hat, um die Wagner-Säule hinzuzufügen, sie gar zur Hauptsäule der musikalischen Gegenwart und Zukunft zu ernennen.

Die entscheidende Weichenstellung ereignete sich schon zwei Jahre nach Niederschrift seiner Autobiographie. Der Schüler-Selbstbildungsverein »Germania« zu Schulpforta zählte drei Mitglieder. Gustav Krug hatte das Mitglied Friedrich Nietzsche 1861 gezwungen, seinen Vortrag über »einige Szenen von Tristan und Isolde« anzuhören, spielte aus dem Werk vor und gab seiner Hoffnung Ausdruck, es mit ihm gemeinsam in Weimar zu hören. Kurz darauf stellte er den Antrag, Bülows Klavierauszug anzuschaffen. Es ist nicht bekannt, ob das Mitglied Nietzsche dagegen votierte oder sich herablassend der Stimme enthielt; die »Germania« hatte sich ohnehin schon für ein anderes Werk entschieden, weshalb das Mitglied Krug keinen anderen Ausweg sah, als den Auszug statutenwidrig zu beschaffen.

Statt den disziplinlosen Wagnerianer auszuschließen, begann die »Germania« nun, das Werk zu proben, und zwar bei Nietzsche zu Hause. Ein furchtbares Getöse erhob sich am Naumburger Weingarten, unterbrochen nur von Erörterungen der Frage, ob es sich bei Wagners »Kunstwerk der Zukunft« um ein realisierbares Ideal handele oder eher nicht. Nietzsches Mutter dürfte zu einem wünschenswert klaren Urteil gelangt sein, wurde jedoch nicht gefragt. In Wien zeigten sich bei dem Versuch der Hofbühne, das noch nie gespielte Werk einzustudieren, ungefähr zur gleichen Zeit vergleichbare Schwierigkeiten.

Der Sänger des Tristan hatte, sobald er an den zweiten Aufzug ging, den ersten schon wieder vergessen, wofür sein Dirigent jedoch ein gewisses tiefes Verständnis zeigte, denn auch er versank fortwährend in diesem Notenmeer. Dann ließ sich der vergessliche Tenor wegen Krankheit entschuldigen. Er litt an der Stimme. Nach 77 Proben wurde schließlich auch dieser Versuch einer Aufführung des als unaufführbar geltenden Werks abgebrochen, die Wiener Hofbühne meldete es als »für immer zurückgelegt«. Der »Tristan«-Komponist begann nun verstärkt darüber nachzudenken, ob er nicht seinem Werk nachfolgen und auch sich selber »für immer zurücklegen« sollte. Der Gymnasiast stellte inzwischen in der »Germania« eine eigene Komposition vor, betitelt Der Schmerz ist der Grundton der Natur.

Er hatte da etwas gehört bei diesem Wagner, den er noch immer missbilligte, das ging ihn an. Andererseits konnte er nicht nachgeben. Es handelte sich bei Der Schmerz ist der Grundton der Natur also um eine Polemik in Noten. Sie fiel in der »Germania« durch. Doch das Gespür, dass in diesem Gedanken eine Entdeckung verborgen lag – und er würde derjenige sein, der sie macht, zumindest ihr Zweitentdecker würde er sein, denn Arthur Schopenhauer war in solchen Dingen immer der Erste –, hat ihn seitdem nie mehr verlassen.

Und dennoch, auch nach so vielen Jahren muss er mitunter den Wagner-Verächtern noch zustimmen. Etwa seinem früheren Gewährsmann in Sachen Musik, Otto Jahn. Zum letzten Mal geschah das auf den Tag genau vor einem Monat. Friedrich Nietzsche hat es seinem Freund und werdenden Wagnerianer Erwin Rohde so geschildert: Er gebe Jahn vielfach recht, insbesondere darin, daß er Wagner für den Repräsentanten eines modernen, alle Kunstinteressen aufsaugenden und verdauenden Dilettantismus hält16, also gewissermaßen für einen viele Partikulardilettantismen in sich fassenden Gesamtdilettantismus. Und er hatte sinngemäß und in mildernder Absicht hinzugefügt, dass es sich um ein Dilettantentum der entschieden bedeutenden Art handele.

Es gehöre nun einmal etwas Enthusiasmus dazu, um einem wie Wagner gerecht zu werden. Und Jahn höre ohnehin nur mit vor Widerwillen halbverklebten Ohren. Dann fällt der Satz, der bei Thomas Mann noch eine so große Karriere machen wird: Dieser Jahn sei nun einmal ein Gesunder, dem Tannhäusersage und Lohengrinatmosphäre eine verschlossene Welt sind.17 Heißt: Wer in dieses Reich eintreten will, muss krank genug sein. Er ist es.

Und all das stellte Friedrich Nietzsche noch vor dem Meistersinger-Tristan-Abend fest, als er die Wagner-Abwehrstellungen seiner Seele endgültig aufgab und befand, er sehe sich fürderhin außerstande, sich dieser Musik gegenüber kritisch zu verhalten.

Ja, es war eine Niederlage.

Und eine solche droht auch jetzt, im Zweikampf mit dem Faktotum der Schneiderwerkstatt. Der Mann ohne Hose versucht es mit einer Geste definitiver Überlegenheit: Endlich Aufwand von Würde, feierliche Drohung, Verwünschung meines Schneiders und seines Helfershelfers, Racheschwur18. Da gelingt es dem Sclaven, dem Kämpfer im Hemde das Objekt der Begierde zu entreißen.

Der Sclave flieht treppab. Mit Frack.

Die Situation des Zurückbleibenden stellt sich wie folgt dar: ich brüte im Hemde auf dem Sofa und betrachte einen schwarzen Rock, ob er für Richard gut genug ist. Draußen gießt der Regen.19

Richard?

Das ist kühn.

So nähert man sich keinem Gott.

Richard Wagner, um 1866.

Ein königlicher Meineid oder Der Meister, Seine Majestät und die Frau des anderen

Der kategorische Imperativ seines hiesigen Befindens lautet: Keine Besuche! »Hier freundlich doch unnütz. Vieles Sprechen angreifend.«20 Der Meister hadert.

Wohin mit sich?

Auch er selber hatte wohl nicht gewusst, dass er nach Leipzig wollte. Bis zu dem Augenblick, da er in München die 1.-Klasse-Fahrkarte in seine Heimatstadt kaufte. War er selbst in den Zug gestiegen oder hatte er sich nur beim Einsteigen beobachtet? Überrascht. Missbilligend. Zustimmend. ?

Niemals wieder hatte Richard Wagner München betreten wollen, kein Wunder also, dass er gleich weiterfuhr. Und doch: Niemand fährt sich selbst davon, er weiß es. Und kein Anfang schützt vor dem, was aus einem wurde. Äußerlich ist das schon etwas. Im Juni erst hatten die »Meistersinger« ihre Uraufführung, und es wurde der größte Triumph seines Lebens, größer noch als der von »Rienzi«.

Damals war er jung; jetzt ist er, wenn schon nicht alt, so doch ernsthaft unterwegs, es zu werden. Das wird ihm jedes Mal mit Bestürzung klar, wenn er in das Gesicht seiner Schwester schaut. Ottilie, die Vertraute seines ersten Dramas. Ottilie, die die schönsten Mädchen Prags zu Freundinnen hatte, zwei Grafentöchter, seine ersten Mädchenträume. Aber jetzt altert seine Schwester in 365Tagen um mindestens drei Jahre. Sie ist zwei Jahre älter als er. Ja, die »Meistersinger« waren ein Triumph noch eben zur rechten Zeit.

Doch der Triumphator befindet sich in eigentümlich gedämpfter Stimmung, das wird auch sie bemerkt haben. Kommt wie seine Werke, ohne Anmeldung. Ottilie, verheiratete Brockhaus, hat ein Recht zu erschrecken, denn ihr Bruder benimmt sich nicht oft so, als ob er eine Familie besitze.

Noch in der Uraufführungsnacht der »Meistersinger« hatte ihm der König von Bayern mitgeteilt: »Ich habe das Unsterbliche mit Augen gesehen… Durch Dich ersann ich, was ein Geist! Durch Dich erwacht, durch Dich nur dacht ich edel frei und kühn, Du ließest mich erblühn!«21 Es waren die Worte seiner neuen Oper, jetzt galten sie ihm und zugleich: Was für ein Spiel mit der Übertretung, mit dem Du, dieser so gewöhnlichen und zugleich so außergewöhnlichen, ja außerordentlichen, ja zärtlichen Anrede. Von Monarch zu Untertan, vom Sohn zum Vater, vom Liebenden zum Geliebten? Und der König ergänzte: »Alles, Alles verdanke ich Ihnen!… Treu und liebend in seligem Frohlocken«, grüßte Seine Majestät und unterschrieb mit »Walther«.

Walther wie Walther von Stolzing. Aber jetzt, das wusste Richard Wagner genau, frohlockte der König nicht. Jetzt dachte er nicht edel, frei und kühn, schon gar nicht über ihn. Richard Wagner ertrug das Schweigen des Königs nicht länger. Wäre Seine Majestät doch zornig, erbost über alle Maßen, alles wäre besser als dieses Schweigen.

Am zweiten Tag seines ebenso »freundlichen« wie »unnützen« Aufenthalts hier beschloss er, den König zur Rede zu stellen: »… ob es Ihnen wohl möglich und erwünscht ist, mich alsbald auf einige Stunden zu empfangen, am liebsten wohl in Hohenschwangau.… Ewig Ihr Eigen, Richard Wagner«22. Auf Hohenschwangau waren sie sich ganz nah gewesen. Auf Hohenschwangau würde er ihm alles erklären können. Obgleich es natürlich ungebührlich war, seinem König den Ort zu bestimmen, an dem er ihm begegnen will. Keine Antwort. Das ertrug er nicht. Also schrieb er gleich noch einmal, jetzt an Ludwigs Hofrat. Er musste den König sprechen.

Dass bei Brockhaus ein Brief vom bayerischen Hof eintraf, adressiert »An den großen deutschen Tondichter Richard Wagner«, weiß an diesem Sonntagabend auch längst halb Leipzig, zumindest weiß es der noch unbefrackte Friedrich Nietzsche, der Ludwig versuchsweise den »kleinen König« nennt, vielleicht, weil er fast ein ganzes Jahr älter ist und weil Größe die Überzeugung hegt er bereits jetzt ein Adelstitel des Geistes ist und sonst gar nichts. Doch Brief und Umschlag sind nicht von Ludwig, sondern bloß von seinem Sekretär, und was drinsteht, weiß nur Richard Wagner allein.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!