7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ediciones Obelisco

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Serie: Digitales

- Sprache: Spanisch

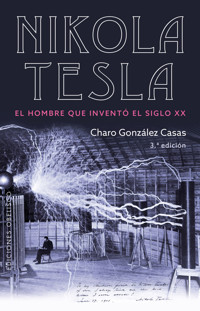

Ni Marconi inventó la radio ni Edison la luz eléctrica. Se las robaron a Nikola Tesla, el mayor inventor de todos los tiempos. Obra suya son la corriente alterna, los motores eléctricos, las bombillas, los robots, el control remoto, el radar, el microondas, el microscopio electrónico, la diatermia, los misiles, el acelerador de partículas, así hasta setecientas patentes. Pero su proyecto más ambicioso chocó con la codicia humana. Quiso iluminar la Tierra con electricidad libre, gratuita y sin cables. Aseguraba que sabía cómo conseguirlo, pero no encontró ningún magnate dispuesto a financiar un sueño que funcionaría sin contadores y no reportaría grandes beneficios económicos. Desde ese momento, lo silenciaron. Le tacharon de loco. Y aquel que había enriquecido a tantos acabó solo y pobre. Había nacido en un mundo movido por el vapor y alumbrado por el gas. Él lo cambió para siempre. Lo encendió y lo puso en marcha con el ímpetu de los electrones. Pero sigue sin aparecer en la mayoría de los libros escolares. ¿Podemos decir que fue un santo? Murió virgen -no se le conocieron amantes- y mártir por culpa de la mezquindad de los poderosos y el olvido de todos. Una historia muy triste. Va siendo hora de que Nikola Tesla ocupe en nuestro imaginario el lugar que merece.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 230

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Charo González Casas

Nikola Tesla

Si este libro le ha interesado y desea que le mantengamos informado de nuestras publicaciones, escríbanos indicándonos qué temas son de su interés (Astrología, Autoayuda, Ciencias Ocultas, Artes Marciales, Naturismo, Espiritualidad, Tradición...) y gustosamente le complaceremos.

Puede consultar nuestro catálogo en www.edicionesobelisco.com

Colección Narrativa

NIKOLA TESLA

Charo González Casas

1.ª edición en versión digital: abril de 2020

Corrección: Sara Moreno

Diseño de cubierta: Enrique Iborra

© 2018, Rosario del Carmen González Casas

(Reservados todos los derechos)

© 2020, Ediciones Obelisco, S.L.

(Reservados los derechos para la presente edición)

Edita: Ediciones Obelisco S.L.

Collita, 23-25. Pol. Ind. Molí de la Bastida

08191 Rubí - Barcelona - España

Tel. 93 309 85 25 - Fax 93 309 85 23

E-mail: [email protected]

ISBN EPUB: 978-84-9111-616-5

Maquetación ebook: leerendigital.com

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada, trasmitida o utilizada en manera alguna por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o electrográfico, sin el previo consentimiento por escrito del editor.

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Índice

Portada

Nikola Tesla

Créditos

Aire

Fuego

Agua

Tierra

El éter

¿Qué es la electricidad?

Nikola, el santo

Para mi tía Carmen, por quererme tanto,

y para J. J., el vagabundo de la calle Huertas

Esta historia comienza una noche de tormenta. No podía ser de otra forma. Djouka Mandich, la esposa del reverendo Milutin Tesla, está dando a luz en su casa. Ha empezado a sentir las primeras punzadas del parto a media tarde. Es el 9 de julio de 1856. A punto de anochecer, cuando el sol raya en la tierra, rompe aguas. Le dice a Milutin que avise a la comadrona, se pone un camisón limpio, prepara barreño y toallas y se acuesta. Su cuarto hijo. Djouka sabe muy bien lo que tiene que hacer: cómo inspirar el aire, cómo apretar los dientes, empujando, hasta que el dolor cese. Una tregua. Luego el dolor vuelve, crece, redobla y, entretanto, debe mantener la calma. Djouka Mandich sabe muy bien lo que es un parto. La vida pidiendo paso. No está asustada.

La comadrona acude enseguida. El sol es media naranja. Las contracciones comienzan.

El reverendo está esperando afuera. Es un hombre de Dios, un sacerdote ortodoxo serbio, el párroco de la aldea de Smiljan –cuarenta casas– en la provincia de Lika (Croacia). Está nervioso. Entra en su pequeña iglesia, al lado de su vivienda. Se arrodilla. Reza. Se levanta. Vuelve a la casa. La recorre entera, pasillo abajo, pasillo arriba, sale a tomar el aire, camina hasta el granero, entra, sale, vuelve a casa, al pasillo, arriba, abajo. Consulta su reloj de cuerda con la premura de un niño tratando de apremiarle al tiempo. Vuelve a la iglesia. Se encomienda a Dios de nuevo. Pide salud para la madre y para el hijo.

Ya es casi medianoche. A través de una vidriera, el reverendo ve una explosión eléctrica. Tormenta. Truena. Sale de la iglesia. Entra en casa. Vuelve a mirar el reloj. Lleva horas empuñándolo como si fuera una cruz, o un talismán, o un amuleto. Las doce en punto. Otro trueno. Y en mitad del estruendo, por fin, el llanto del recién nacido.

—¡Es un niño! ¡Un niño! –oye que grita la comadrona.

Milutin entra en su habitación. El niño sigue llorando. Milutin besa a su esposa. Y extiende hacia la partera los brazos para recibir esa bendición de Dios en forma de criatura humana. Sí, es un varón, tres kilos aproximados. Un bebé perfecto, con la piel muy blanca y el pelo muy negro.

El reverendo da gracias al cielo mientras lo acuna y lo mira. «Bienvenido a este mundo, hijo», piensa. Tal vez en su fuero interno se esté haciendo esa gran pregunta: «¿Qué serás, un genio o un idiota?».

Imaginemos cómo era el mundo entonces. 1856. No había luz eléctrica. Aquel niño había nacido a la luz de los candiles. No existía el teléfono. Para comunicarse a larga distancia, los humanos se escribían cartas, en papel, con tinta, que llegaban a su destino a lomos de los caballos, apiladas en alforjas. El ferrocarril estaba empezando. Salvo en Inglaterra, no había trenes en Europa. La gente viajaba en carretas. Era un mundo muy lento. Se despertaban al salir el sol y se acostaban cuando las gallinas.

Milutin Tesla no podía imaginarse que el bebé que sostenía en sus brazos y que berreaba –los ojos cerrados, los puños prietos, las mejillas rojas– iba a acelerar el mundo, iba a ponerlo en marcha. En aquel instante, el reverendo Milutin sólo podía agradecer el milagro de la vida. No podía presentir que su hijo –nacido a las doce en punto de una noche de tormenta, entre el 9 y 10 de julio, en la frontera del Imperio austrohúngaro– lograría, una vez convertido en hombre, algo impensable: dominar esa mano invisible que nos mece.

—Se llamará Nikola –dijo el reverendo–. Nikola Tesla. Qué bien suena.

Cinco sílabas. Ni-ko-la-Tes-la, la firma del mayor inventor de la historia.

La tormenta amainaba. La partera vistió al niño.

—Tiene los ojos grises –dijo.

—Yo creo que son azules –replicó el sacerdote.

—Ni grises ni azules, sino azulgrisáceos –sentenció la madre, cuando, por fin, lo acostó en su pecho y lo miró a los ojos.

La tormenta había cesado. Milutin abrió la ventana. Olía a tierra mojada, el mejor olor que existe. El niño se quedó dormido. Acababa de nacer para cambiar el mundo.

Él, un hombre solo, iluminó a millones. Inventó la luz eléctrica. Y les dio un corazón a las cosas y a las máquinas. Inventó el motor de inducción polifásico, ese que se utiliza para que todo funcione, desde los automóviles hasta las lavadoras, desde los trasatlánticos hasta los cortacéspedes. También inventó el radar, el neón, los fluorescentes, el microondas, los rayos X, los robots, el aire líquido, el fuego frío, el control remoto, el coche eléctrico, el velocímetro, el avión vertical, el microscopio electrónico, la radio, los misiles, la fibra óptica, el acelerador de partículas y suma y sigue. Se le calculan unas setecientas patentes. Entendió, conoció y amó, como nadie, a la naturaleza. Acabó conquistándola. Escarbó en sus misterios, escrutó sus leyes. Comprendió que no era terrible ni insondable. Estudió sus fuerzas –la energía, la electricidad, el magnetismo, la gravedad, la resonancia– y descubrió que, bien tratadas, se comportaban amistosamente. Fue capaz de amaestrarlas, reducirlas a medida, conducirlas a su antojo. Se las sirvió a la humanidad para su beneficio. El poder del cosmos a la escala del hombre. Era un ecologista. «En realidad, todo estaba ahí –dijo–. Yo solamente he observado la naturaleza».

Si hubiera nacido en 1500, nuestro mundo de hoy sería como será en el siglo XXV. Si no hubiera nacido aún, Internet sólo existiría en la ciencia ficción y en las mentes de los soñadores. Si no fuera a nacer nunca…

Pero el bebé dormía en los brazos de Djouka. Iba a vivir más de ocho décadas.

Ni un solo día descansó en todos esos años. «Se me considera uno de los trabajadores más esforzados –dijo–, y si el pensamiento es un trabajo, lo soy, pues le he consagrado casi todas mis horas de vigilia. Pero si por trabajo se entiende un rendimiento determinado en un tiempo establecido de acuerdo con unas normas, puede que yo haya sido el mayor de los vagos». Afirmaba que el pensamiento le daba alas y que gracias a su trabajo vivía en éxtasis. «No hay emoción más intensa para el inventor que la de ver sus creaciones funcionando». Inventar le provocaba un placer infinito.

Tesla fue un elegido, uno de esos seres humanos, tan escasos, a los que apunta Dios. «El progreso del hombre depende de la invención –escribió–, es el producto más importante de su cerebro. Su propósito es el total dominio de la mente sobre la materia, el aprovechamiento de las fuerzas de la naturaleza en aras de las necesidades humanas. Difícil tarea la del inventor, a menudo tan incomprendido y sin reconocimiento. Aunque encuentra su recompensa en el placer que siente ejerciendo sus poderes y en su convicción de pertenecer a esa clase excepcional y privilegiada sin la que la especie se habría extinguido hace tiempo, bregando con amargura contra las inclemencias de los elementos». Y añadió: «El esfuerzo del inventor consiste, esencialmente, en salvar vidas». A ello se consagró –era un buen hombre– y obtuvo sus frutos muy pronto.

Llegó a vivir una edad dorada. Fue portada de Time. Su fama traspasó fronteras. Tuvo el mundo a sus pies, ese mundo que él había activado sin apenas moverse de un laboratorio. Además era un hombre hermoso. Anguloso y flaco, medía casi dos metros, vestía con elegancia, hablaba más de seis lenguas y ejercía sobre mujeres y hombres un potente magnetismo, una fascinación misteriosa. Llegó a estar en boca de todos, provocó admiración y envidias, se convirtió en el hombre de moda, en la estrella del momento, en el rey de Manhattan. Nikola Tesla era el genio.

Y, contra todo pronóstico, en apenas unas décadas, fue cayendo en el olvido. Su prestigio acabó extinguiéndose como la llama de un fósforo. El creador de la luz eléctrica, del movimiento continuo, de la vida en la materia muerta, de la aceleración de la historia, del ritmo de la edad moderna, a su muerte apenas ocupó espacio en las necrológicas de los periódicos.

Murió solo, sin más compañía que la de sus palomas callejeras, ninguneado por sus colegas, arrinconado por la comunidad científica.

Murió pobre. Él, que había encendido todas las bombillas, todos los motores, todas las máquinas, todas las fábricas, que había enriquecido a tantos, al final de su vida sólo disponía de una pensión modesta del Gobierno de su país natal, lo que entonces era Yugoslavia.

Crecí convencida de que el inventor de la luz eléctrica fue Thomas Alba Edison, de que Guglielmo Marconi inventó la radio y de que los rayos X fueron descubiertos por Wilhelm Conrad Röntgen. Eso decían mis libros del colegio. Falso. El tiempo está revelando la verdad de aquella época. Nikola Tesla era un genio, sí, pero también era un cándido. Le faltaba picardía, ese ardid de los mediocres. Le sobraba inteligencia; era brillante en exceso.

Su ascenso fue de justicia. Pero su caída no se debió, como suele ocurrir, a la soberbia, sino a la ceguera, mezquindad y malicia de quienes pudiendo ayudarle no lo hicieron. Quiso iluminar la tierra sin cables, con energía libre y gratuita. Su sueño más deseado: que la energía fluyera limpiamente, sin intermediarios, desde la tierra hasta cualquier rincón del planeta. Sabía que podía conseguirlo, pero tropezó con la codicia humana. «Energía… ¿gratuita?». La sola palabra provocaba dentera en banqueros, magnates y señores de la industria. Se burlaron de él, lo despreciaron, lo tacharon de iluso. Tesla quería convertir la Tierra en una bombilla perpetua. Qué ingenuo, qué tonto. Tesla se había vuelto loco. Había perdido la cabeza. Le pagaron con el descrédito. Por eso acabó apareciendo en el imaginario de entonces como un viejo chiflado rodeado de palomas en el parque. «Con lo que ha sido –dirían– y míralo ahora, para lo que ha quedado, pobre hombre». La humanidad, gran especie: muerde la mano que la alimenta y lame la planta del pie que la aplasta.

Pero Tesla siguió siendo un genio hasta el final de sus días. Encorvado y seco, con la levita raída, seguía acariciando su sueño con la certeza absoluta de que la energía de la Tierra llegaría a fluir sin cables, libre, sin precio ni tasas, a todos los hogares del planeta. «Mi proyecto se ha retrasado por la ley de la naturaleza –dijo–. Se adelanta demasiado a su tiempo, el mundo aún no está preparado. Pero al final las mismas leyes de la naturaleza prevalecerán y harán que sea un éxito».

El 8 de enero 1943, la doncella de la habitación 3327 del hotel New Yorker, en Manhattan, lo encontró muerto en su cama. Llevaba varios días con el cartel Don´t Disturb colgado en la puerta.

Cuenta la leyenda que nada más difundirse la noticia, unos hombres de negro irrumpieron sin pedir permiso en la habitación 3327 para llevarse a cuestas el baúl en el que guardaba sus papeles. Fórmulas, planos, esquemas, todos los mapas para encontrar el tesoro de la energía de Gaia. Aunque el FBI lo haya desmentido tantas veces, yo lo creo. Quiero creer que el secreto de la energía global se custodia en el cajón con candado de algún despacho. Y que el sueño de este inventor, como él mismo pronosticó tantas veces, se hará realidad dentro de poco. La fuerza libre de los elementos a merced del hombre, de todos los hombres, como el aire, por cortesía de la Tierra, la naturaleza y Nikola Tesla.

Vivió ochenta y cinco años. Cada uno de esos años podría equivaler a los ochenta y cinco años vividos por un hombre corriente. El mundo todavía no es consciente del legado de Nikola Tesla. Aún quedan por descubrir muchos usos de su bobina, un invento prodigioso que deja con la boca abierta a los ingenieros más sobresalientes.

Tesla fue ese hombre que se hermanó con su planeta. Lo observó, lo escuchó, lo entendió. Lo manejó como si fuera una canica. Y el planeta –ese gigante salvaje, de tan malos modales a veces– le demostró que era un amigo.

A continuación, su historia. Es la historia de un hombre, aunque parezca la de un emisario de los dioses.

Señoras y señores, damas y caballeros, con todos ustedes, Nikola Tesla.

AIRE

El aire es lo primero. Naces y respiras. Luego vienen la luz y la leche, pero tu cuerpo ya sabe que no debe soltarse nunca de esa primera teta invisible.

En Smiljan, la diminuta aldea en la que Nikola Tesla vino al mundo, el aire era de tal pureza que podía sanar a los tísicos. Entre el Adriático y las montañas de Velebit, el viento soplaba muy fuerte.

El pequeño Niko era un niño rarito: curiosidad insaciable, imaginación sin límites, hiperactividad desde que se despertaba hasta que caía rendido, por la noche, exploración continua, temeridad, desprecio por el riesgo y el peligro, asombro constante, un mundo propio lleno de magia y muchas –demasiadas– preguntas, a sí mismo o en voz alta, que desconcertaban y dejaban perplejos a los adultos. Un genio. Y aunque todos los niños lo son –su pensamiento todavía es poético–, el pequeño Niko debía de parecerlo el cuádruple.

La realidad era su juguete; el mundo, un artefacto lleno de piezas a destripar para entenderlas.

El viento de Smiljan suponía una tentación irresistible. «Como a casi todos los niños me encantaba saltar y desarrollé un intenso deseo de sostenerme en el aire», recordaría de viejo. Si los pájaros vuelan, ¿por qué él no podría hacerlo? En lugar de informarse –«Oye, papá, ¿por qué no vuelan los hombres?»–, decidió probar suerte y averiguarlo por sí mismo. Una tarde ventosa, trepó al tejado del establo. Llevaba un paraguas viejo, el más grande que encontró en la casa. Lo abrió. Esperó un golpe de viento. Cerró los ojos y dio varios pasos. La buena de Djouka lo encontró en el suelo, inconsciente. No se rompió ningún hueso, pero tuvo que acostarlo.

Así que era eso: los hombres no vuelan porque no tienen alas. No bastaba un paraguas. Él lo inventaría. Diseñaría un aparato capaz de elevarlo por los aires, con dirección asistida y un sistema seguro de aterrizaje. Se juró que algún día, él, el pequeño Niko, cuarto hijo del reverendo serbio de Smiljan, iba a conquistar el aire.

Entretanto, había que observar a los pájaros –cómo planeaban aprovechando las corrientes de aire, cómo despegaban, aleteando desde el suelo– y a los insectos, deslizándose en zigzag y aterrizando verticales. Volar. Si tuvieran alas reales, los hombres no serían pájaros; serían ángeles. Habría que inventarles unas alas ortopédicas, desplegables y ligeras. Seguirían siendo hombres, pero al menos podrían llegar a la Luna.

Muchos años después, cuando se fue a hacer las Américas, llevaba en el bolsillo un cuaderno con poemas, algunos problemas de cálculo y su primer diseño de una máquina voladora. No tenía equipaje. Lo había perdido, junto a su dinero, antes de subirse a un tren con destino a un puerto.

Y cuando ya era viejo y se había estrellado con su sueño de implantar su sistema de energía sin cables, seguía hablando del vuelo humano. «Quizá la aplicación más valiosa de la energía sin cables será la propulsión de máquinas voladoras, que funcionarán sin combustible y estarán exentas de todas las limitaciones que presentan los aeroplanos y dirigibles actuales. Volaremos de Nueva York a Europa en pocas horas. Se abolirán las fronteras internacionales y daremos un gran paso hacia la unificación y la convivencia de las razas que habitarán el planeta en perfecta armonía. Suprimir los cables no sólo hará posible suministrar energía a cada región, sino que será eficaz en política, ya que armonizará los intereses internacionales. Acabará creando entendimiento en lugar de discrepancias».

Si no hubiera colocado bombillas en los hogares del mundo entero, pensaríamos que no era más que un soñador lo suficientemente iluso como para creer que la paz mundial sería posible. Tesla era tan buen hombre que no concebía la maldad humana. Su misión consistía en reparar las dificultades que encontraba la humanidad en la Tierra. Y para la humanidad soñaba. Pensaba como deben de pensar los ángeles. A veces parecía uno de ellos, larguirucho y flaco, con bombín y levita y unas alas invisibles que levantaban el vuelvo cada vez que inventaba. Un ser como de otro mundo, brillante, pero muy torpe y despistado entre sus congéneres, los hombres.

«Preveo –dijo– que el desarrollo de la máquina voladora superará al del automóvil. Los problemas de aparcamiento, atascos y carreteras añadidas para despejar el tráfico se resolverán. Habrá torres de estacionamiento en las ciudades. Los caminos y rutas se multiplicarán. Todo será muy fácil cuando la civilización cambie las ruedas por las alas».

En 1910, se concentró en el uso de la propulsión de campo o antigravedad para diseñar sus máquinas voladoras. Había descubierto que la electricidad aplicada en grandes cantidades conseguía que los objetos levitaran. Accionaba sus bobinas a altísimas frecuencias y todo cuanto había entre ellas, todo, se despegaba del suelo y flotaba en el aire.

Antes de que se hundiera el Titanic, ya disponía de un diseño que volaba. Mantuvo conversaciones con el magnate John Jacob Astor IV para que lo financiara. No iban por mal camino, pero la realidad desbarató sus planes. Astor se ahogó la madrugada del 15 de abril de 1912 en el mayor trasatlántico insumergible de la historia. Según los testigos se comportó como un héroe. Cedió su sitio de primera clase en un bote salvavidas a dos niños asustados que viajaban en tercera.

Tuvieron que pasar dieciséis años para que Tesla patentara su primer aparato capaz de surcar los cielos, algo que le obsesionaba desde sus años de estudiante. Lo llamó «helicóptero plano». Despegaba y aterrizaba verticalmente, como un insecto, para alcanzar el vuelo horizontal a gran altura, igual que un pájaro. Se propulsaba gracias a una turbina. No hace falta decir que los aviones actuales de despegue y aterrizaje vertical –VOLT en inglés– se inspiran en su diseño.

A los cuatro años se dedicó a cazar escarabajos sanjuaneros, de los que salen en mayo y zumban mucho al volar. «Seguí mi primer impulso instintivo –diría al recordarlo–, ese que después dominó todo mi trabajo: aprovechar la fuerza de la naturaleza». Cuando capturó suficientes, construyó un aparato. Consistía en un rotor de madera con cuatro aspas que giraban en torno a un eje conectado, a su vez, con un disco. En cada aspa colgó cuatro escarabajos vivos. Al batir las alas, los bichitos accionaban el disco y aquello podía girar durante horas. «Esas criaturas eran realmente eficientes –recordaba Tesla–. Una vez que empezaban no paraban, y cuanto más calor hacía, más funcionaban». Todo fue bien hasta que Niko se lo enseñó a un amiguito que debía de estar hambriento: en lugar de admirar el artilugio activado por la fuerza motriz de los élitros, le arrancó los escarabajos y se los comió. «Un chico extraño, hijo de un oficial del Ejército austríaco. Los saboreó como si fueran ostras. Fue una visión tan repugnante que, desde entonces, no he vuelto a tocar ningún insecto».

En lugar de apedrear los nidos, como los niños crueles, se dedicaba a seguir el proceso de las crías, desde la puesta de huevos hasta los aleteos de los polluelos. Capturó un aguilucho. Lo crio en el establo. Y contemplaba los gansos despegar por la mañana y aterrizar por la tarde «en una formación de batalla tan perfecta que habrían avergonzado al mejor escuadrón de aviadores de ejército», contaría años más tarde.

Así se fue enamorando de su maestra, la naturaleza. «Cada ser vivo –dijo– es un motor conectado a los engranajes del universo. Y aunque parezca que sólo le afecta su ambiente inmediato, la esfera de influencia se extiende a una distancia infinita». Y así es como fue descubriendo la comunión entre todo lo que respira, esa sincronía perfecta. «Soy descubridor, no inventor», afirmaba. Creía en la existencia de un núcleo dador de todo. «Mi cerebro es sólo un receptor. En el universo hay una fuente de la que obtenemos conocimiento, inspiración, fuerza. No he penetrado en los secretos de esta fuente, pero sé que existe».

En realidad, Tesla era un filósofo, un hombre en busca de la verdad mediante el estudio y dominio de los elementos. «Lo que un hombre llama Dios, otro hombre lo llama leyes de la física», decía. Es lo mismo: el misterio que el cosmos entraña, el que lo alienta y lo habita.

A la carta: el rostro de Dios o el viento de Smiljan.

No es fácil burlar a un cuervo. Son pájaros muy astutos. Tesla sabía cómo hacerlo. De adolescente, capturó muchos. Iba al bosque. Se escondía entre la maleza. Imitaba el canto de un pájaro. El ardid surtía efecto. Al momento, se presentaba algún cuervo. Para distraerlo, le lanzaba un cartoncillo. El ave, intrigada y curiosa, se acercaba a pequeños saltos. Lo husmeaba con el pico. Él, entonces, saltaba desde su escondite y la atrapaba, por detrás, con un saco. Un método infalible.

Una tarde que había conseguido dos presas, cientos de cuervos se congregaron, graznando, a la salida del bosque. Le rodearon. Empezó a asustarse. Uno de ellos le picó en la nuca. Lo tiró al suelo. La bandada comenzó a atacarle. Supo, instintivamente, que debía liberar a los pájaros. Abrió el saco. Los presos huyeron volando. Sólo entonces la bandada se dispersó y le dejó salir del bosque.

La inteligencia de los cuervos, emocionante. Lo conocían, sabían quién era, le estaban esperando y decidieron darle un escarmiento.

Muchos años después, Tesla se paseaba por Manhattan con un cucurucho de alpiste. Diez de la noche. Calle 42, Quinta Avenida, parada en la biblioteca pública y luego en un banco del parque Bryant. Era su ronda. Silbaba y las palomas de Nueva York sabían que la cena estaba lista. Acudían a puñados. Se le posaban sin miedo en la cabeza, los hombros, los zapatos. Los transeúntes ya le conocían. Era ese viejo chiflado, vestido como un fantasma –su levita tenía treinta años– que alimentaba todas las noches a esos pájaros. No faltaba nunca.

Una noche lo atropelló un taxi. Le rompió tres costillas. Tesla se negó a que le viera un médico. Llamó a Kerrigan, un recadero de la Western Union, y le encargó su misión sagrada: hacer la ronda de alpiste. Estuvo seis meses postrado. Kerrigan cumplió el encargo por un dólar diario de propina.

La ventana de su hotel siempre estaba abierta. En el alféizar había cestas para las palomas heridas que se encontraba en las calles. Los directores de los hoteles, las limpiadoras, los encargados de planta acababan hartos. Su habitación era un nido lleno de plumas, alpiste y cagarrutas. En el hotel St. Regis le pidieron, por favor, que se deshiciera de ellas. Tesla metió las palomas en un cesto y le dijo a un ayudante que se las llevara lejos, fuera de la ciudad, lo más lejos posible. Al cabo de varios días, las palomas estaban de vuelta. Entonces el director le dio un ultimátum: o dejaba de cuidarlas o abandonaba el hotel. Tesla decidió irse. Se instaló en el Pennsylvania.

Su habitación volvía a ser una sala de urgencias. Había palomas con un ala o una pata rota, con un absceso en el pico, con el buche hinchado o con un ojo huero. Cuando no podía curarlas, las llevaba al especialista. Salvó a muchas, incluso a una con gangrena, desahuciada por el veterinario.

Un día que le estaba hablando a un amigo de la energía en el futuro, ese tiempo en el que su plan, por fin, surtiría efecto, se paró de pronto y dijo:

—En realidad, lo único que me importa ahora mismo es el pichón que he encontrado en las escaleras de la biblioteca. Tiene una herida en el pico y la lengua hinchada. No come. Le doy suero muy despacio, con una jeringuilla. Pobrecito.

El pichón se recuperó. Abandonó el hotel a la semana.

Una mañana, las señoritas Muriel y Dorothy, sus secretarias, se preocuparon muy seriamente: el señor Tesla no se había presentado en el laboratorio. Le llamaron por teléfono.

—Estoy perfectamente –dijo–, pero mi paloma está enferma. No puedo dejarla sola.

Tesla no abandonó el hotel en varios días. Era una tórtola blanca con motas grises en las alas. Su favorita.

Su amigo John J. O’Neill cuenta en la biografía que le dedicó la confesión que Tesla le hizo muchos años más tarde.

—Mira que he conocido palomas –le dijo– cientos, miles, durante años. Pero había una diferente, bellísima, con motas grises. Una hembra. No importa donde estuviera, siempre que yo silbaba, ella acudía. Nos entendíamos. Yo la amaba. La amaba como un hombre a una mujer. Era mi esposa. Cuando se ponía enferma, entraba por la ventana y yo no me despegaba de ella hasta que se recuperaba. Era la luz de mi vida, lo que más me importaba. Una noche vino y se posó en mi escritorio. Supe que quería decirme algo. Al mirarla, entendí que se estaba muriendo. Había venido a despedirse. Cuando sintió que yo la entendía, emitió por sus ojos una luz cegadora, deslumbrante, una luz de otro mundo. En aquel instante, algo se me murió por dentro.

Era 1922. Tesla tenía sesenta y seis años. Siguió alimentado a las palomas de Manhattan, pero no volvió a enamorarse de ninguna.

FUEGO

El sol. Si una tarde de febrero de 1882 el sol no se hubiera puesto ante su vista, no dispondríamos de los motores de inducción eléctricos que utilizamos. Los enchufas, aprietas un botón y listo: el aparato funciona, mejor y más deprisa que por corriente continua o por tracción animal o humana. Tendríamos otros motores más rudimentarios, mucho más lentos y renqueantes. Los que había hasta que Tesla descubrió el campo magnético rotativo. Es un mecanismo sencillo que lleva operando en el cosmos desde el principio de los tiempos. Pero nadie lo había visto. Tesla llevaba dándole vueltas –y vueltas y vueltas– desde hacía varios años. No daba con ello.