14,99 €

Mehr erfahren.

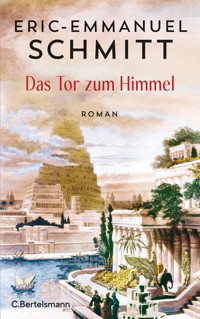

- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Noams Reise

- Sprache: Deutsch

Der große Bestsellerautor mit einem faszinierenden Roman über die Anfänge der Menschheit

Noam wurde vor 8.000 Jahren geboren, in der Jungsteinzeit, als sich die bis dahin umwandernden Menschen in Gruppen niederließen. Von seinem Vater, dem Clanchef Pannoam, viel zu jung verheiratet, verliebt sich Noam in die hinreißende Nura. Als er diese zur Zweitfrau nehmen möchte, schockiert ihn Pannoam, indem er Nura selbst heiratet. Noam verlässt das Dorf und findet Unterschlupf bei dem baumstarken Jäger Barak, bei dem er die alten Freiheiten der Jäger und Sammler kennenlernt. Doch eines Tages flieht Nura zu Noam in die Wälder und gesteht ihm ihre Liebe. Pannoam fordert daraufhin den eigenen Sohn zu einem rituellen Kampf … Dann steigt das Wasser des Sees unaufhörlich, und Noam muss einen Ausweg finden. Dieses Ereignis, das bald zum Mythos wird, besiegelt auch Noams Schicksal, der, seiner Sterblichkeit beraubt, die Zeiten durchqueren muss ...

Ein mitreißender und kenntnisreicher Roman von biblischer Wucht. Beim Lesen taucht man fasziniert ab in eine archaische Welt und ist bestens unterhalten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 684

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

ZUMBUCH

Ein kleines Dorf am See, vor achttausend Jahren: Es ist die Zeit, in der die Menschen noch im Einklang mit der Natur leben. Liebe und Hass prägen ihr Leben in der Jungsteinzeit – wie zu allen Epochen: Noam, von seinem Vater, dem Dorfältesten, um Nura, die Liebe seines Lebens, betrogen, geht hinaus in die Wälder. Bei einem Einsiedler lernt er alles über das Leben in der unberührten Natur, und ein Medizinmann unterweist ihn in deren heilende Kräfte. Dann taucht Nura bei Noam auf und gesteht ihm ihre Liebe. Der erzürnte Vater fordert nun den Sohn zum tödlichen Duell …

Noam ist inzwischen das neue Dorfoberhaupt, und sein Leben mit Nura kann beginnen. Doch dann kommt der große Regen. Tag um Tag, Woche um Woche steigt der Spiegel des Sees. Das Wasser droht das gesamte Dorf zu vernichten. Noam muss einen Ausweg finden, und seine Reise durch die Zeiten fängt an.

»Der Morgen der Welt erzählt die Geschichte des Neolithikums mit historischer Fülle und romanhaftem Schwung.« Le Progrès

ZUMAUTOR

Eric-Emmanuel Schmitt, französischer Schriftsteller, Bühnenautor und Filmregisseur, geboren 1960 in St.-Foy-lès-Lyon ist einer der meistgelesenen französischen Autoren weltweit. Der Morgen der Welt ist der Auftakt des Romanzyklus Noams Reise, in dem Noam bei seiner abenteuerlichen Durchmessung der Zeiten die großen Umwälzungen der Menschheitsgeschichte erlebt: von den Jägern und Sammlern zur Sesshaftigkeit, vom Dorf zur Stadt, von der Erfindung der Schrift zu wissenschaftlich-technischen Erfindungen – wobei die Vergangenheit die Gegenwart auf faszinierende Weise begreifbar macht.

ERIC-EMMANUELSCHMITT

Noams Reise

Der Morgen der Welt

ROMAN

AUS DEM FRANZÖSISCHEN VON MICHAEL VON KILLISCH-HORN

Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel La Traversée des temps – Paradis perdus bei Éditions Albin Michel, Paris.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2021 der Originalausgabe

by Éditions Albin Michel

Copyright © 2023 der deutschsprachigen Ausgabe

by C. Bertelsmann Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Umschlag: www.buerosued.de, München

Umschlagmotiv: Jose Coroleu, Die Reinigung

in den eleusinischen Mysterien, 1881 (Ausschnitt)

© Look and Learn/Bridgeman Images

Satz: Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-28673-6V002

www.cbertelsmann.de

PROLOG

Ein Schauer.

Zunächst ein Schauer.

Er ist beharrlich, breitet sich aus, bekommt Risse, vervielfacht sich, wird zu zwei, fünfzehn, fünfzig Schauern, die die Haut erobern, die Sinne wecken, einen überwältigen.

Der Mann öffnet die Lider.

Die Nacht … Die Stille … Die Kühle … Der Durst …

Er betrachtet die Finsternis um sich herum. Die Dunkelheit würde ihn erschrecken, wenn er nicht wüsste, wo er sich befindet. Zusammengekauert auf dem feuchten Kalkstein, atmet er die belebende, erquickende Luft, die seine Lungen füllt und seine Eingeweide zum Leben erweckt. Lust zu leben … Wie schön ist doch eine Wiedergeburt! Besser als eine Geburt …

Nachdem sie ihre Aufgabe erfüllt haben, verschwinden die Schauer: Der Mann ist sich seines Körpers bewusst geworden.

Er gibt die Embryonalhaltung auf, dreht sich vorsichtig auf den Rücken und konzentriert sich minutiös auf verschiedene Teile seiner Anatomie. Gelenkt von seinem Willen, heben sich seine Arme über sein Gesicht, die Finger krümmen sich, ihre Knorpel knacken, die Hände senken sich, streichen über seine Brust, fahren über seinen Bauch. Er befiehlt seinen Knöcheln, sich zu lockern, hebt die Füße, neigt sie nach links, nach rechts, lässt sie kreisen und drückt die Schenkel gegen seine Brust. Alles gehorcht perfekt. Leidet er unter Nachwirkungen, irgendwelchen Beschwerden? Sein sorgfältiges Abtasten bestätigt ihm, dass er nicht einmal eine Narbe hat. Sein fünfundzwanzigjähriger Organismus ist ihm unversehrt zurückgegeben worden.

»Noam.«

Sein Name vibriert in der dunklen Höhle. Uff! Seine Stimme funktioniert ebenfalls.

Er verzieht das Gesicht. Die Silben, die von den Wänden zurückgeworfen wurden, stören die Atmosphäre; mit einem Wort, einem einzigen, sind die Menschen, die Clans, die Völker, die Nationen, die Geschichte eingedrungen, beklemmende, bedrückende Bedrohungen, so weit entfernt von dem animalischen Glück, das er früher genossen hatte. Noam. Sein Vorname belastet ihn. Noam. Wenn er sich so nennt, flüstern weder eine Mutter noch ein Vater diese Laute. Noam. Einsamkeit. Extreme Einsamkeit. Diesbezüglich ist eine Wiedergeburt weniger wert als eine Geburt …

Er richtet sich auf. Sein Schädel stößt gegen den Stein der Höhle. Ein paar Sekunden lang benommen, massiert er sich die Kopfhaut und beruhigt sich wieder. Aufs Geratewohl beginnt er, aus dieser Höhle in die zweite, benachbarte zu gelangen.

Wo verbirgt sich der Eingang? Seine Handflächen erforschen die Wand, die Spalten, Erhebungen, Biegungen aufweist, aber keine Öffnung. Was? Hat die Explosion, die hier stattgefunden hat, etwa alles einstürzen lassen, den Ausgang zugeschüttet? Verbissen macht er weiter. Vergeblich. Ist er unter Felsblöcken eingesperrt? Sein Herz schlägt schneller, er keucht, an seinen Unterarmen bildet sich Schweiß.

Beruhig dich! Fang systematisch noch mal von vorn an.

Auf Knien sucht Noam sich einen Orientierungspunkt und tastet erneut die Wände ab. Ein Stein gibt nach, ein weiterer, ein dritter: Er hat den Durchgang gefunden.

Er schlüpft hindurch.

Nach rechts.

Er erinnert sich, dass er seine Tasche dort abgestellt hat. Vorausgesetzt, dass die Explosion nicht auch in diesem Fall …

Seine Finger berühren den feuchten, fast lebendigen Stoff.

Beruhigt holt er ein Feuerzeug heraus. Nach ein paar Funken schießt die Flamme empor. Geblendet von dieser Feuerzunge, wendet er den Kopf ab. Er blinzelt, seine Hornhaut trübt sich. Wie lange haben seine Augen nichts gesehen?

Er gewöhnt sich an das Licht und mustert die Wände. Der Fels zeigt eine Haut, eine schimmernde, feuchte Haut, rosig, sinnlich, weiblich, mit weichen Falten, die ihn anziehen und hier einen Hals, ein Ohr, eine Achselhöhle, dort Lippen, ja, den geheimnisvollen Schatten einer Frau zeichnen. Noam schmiegt sich ins Zentrum der Erde, in diesen Bauch, in dem sich im Lauf der Jahrtausende das Flüssige und Mineralische vermählen. Tropfen haben diese Umrisse geschaffen. Was ihn umgibt, ist nicht geformt, sondern ausgeschwitzt worden.

Wann hat er das letzte Mal mit einer Frau geschlafen? Die Frage amüsiert ihn.

Er holt eine Kerze aus seiner Tasche, zündet sie an, legt das Feuerzeug zurück und nimmt seine Wäsche, eine Hose, ein Leinenhemd und Sandalen heraus.

Er lacht. Er erinnert sich an den Morgen, an dem er nackt aus den Höhlen gelaufen war! Das hatte eine Gruppe von Bauern erschreckt.

Angekleidet und mit der Kerze in der Hand durchquert er die engen Gänge, die er kennt. Die Einbuchtungen zwingen ihn, während er sich hindurchschlängelt, langsamer zu werden, zu kriechen, sich von Ebene zu Ebene zu ziehen und durch einen schlauchartigen Gang zu robben, bis er in der Vertiefung einer Spalte landet.

Ein ungewohntes Licht überrascht ihn. Geräusche.

Was? Ist sein Schlupfwinkel geschändet worden? Gewöhnlich vernimmt man nur das Gemurmel des Wassers. Er löscht die Kerze und schiebt sich vorsichtig zu der gezackten Öffnung.

Stimmen dringen zu ihm. Leises Motorengeräusch schnurrt in der Ferne. Schließlich beugt er sich vor und traut seinen Augen nicht.

Die Höhle ist okkupiert worden. Starke Scheinwerfer beleuchten die Tropfsteine. Entlang der Felswände ist ein von einem eisernen Geländer gesäumter Weg angelegt worden, ein teils hineingehauener, teils hinzugefügter Steg, der sich gelegentlich zu einem Balkon weitet, um eine Aussicht freizugeben. In diesem Augenblick bewegen sich Personen darauf. Jemand schwenkt mehrmals eine kleine Fahne, führt eine Gruppe und erklärt. Auf Arabisch. Auf Deutsch. Auf Englisch. Auf Französisch.

Noam hält den Atem an. Er hätte nie gedacht, dass man so nah herankommen würde. Vorsicht! Niemand darf ihn entdecken.

Auf dem Boden hockend und geschützt von der Dunkelheit, entdeckt er dank der Scheinwerfer ein ungeahntes Farbenspiel, von Blassgrün über Goldbraun und schüchterne Pastelltöne bis hin zu Orange. An der Decke erkennt er Stalaktiten, starr, fein, wie Haare, die die Haut aus Gestein durchbohren, wie die spärlichen Haare, die auf der Haut der Elefanten wachsen. In der Ferne werden die Reliefs stumpf, runder, glänzend, wie feste Wolken, versteinerte Schwaden. Überall ringsum zielen Stalaktiten und Stalagmiten aufeinander, treffen sich, verfehlen sich, entfernen sich voneinander. Die üppige Natur tobt sich aus: Tropfen um Tropfen, Jahrhundert um Jahrhundert, mit Geduld und Fantasie schwitzt sie eine überbordende Kulisse aus, abstrakt, gegenständlich, in der Kugeln, Ströme, Knoten, Anhäufungen, Klumpen der Geometrie folgen, sich aber auch aus ihr befreien, um ein Horn, einen Löwen, einen Stier, einen wütenden Kämpfer, einen zornigen Gott zu suggerieren. Hier baut sie Leuchter oder schmilzt Kerzen; dort errichtet sie Medusentempel oder ziseliert atemberaubende Orgelpfeifen; auf dem verbleibenden Raum entfaltet sie Wandbehänge aus Kalzit, Vorhänge und verflochtene Schnüre.

Angespannt studiert Noam die Ausgänge. Da die Spalte, die er kannte, durch die Arbeiten verschlossen wurde, muss er auf andere Weise entfliehen. Raum für Improvisation!

Als die Eindringlinge verschwunden sind, steigt er gelenkig von dem Überhang herunter, die Tasche auf dem Rücken; seine Finger und Zehen springen an der Steilwand flink von einem Halt zum nächsten.

»Was machen Sie da?«

Eine Stimme. Sie spricht ihn auf Deutsch an.

Noam erkennt einen rothaarigen Herkules in einem geblümten Hemd, der von einer Plattform aus ruft. Während er weiterklettert, antwortet er auf Arabisch: »Ich sammle Proben für das Labor.«

»Was?«

Da der Koloss nicht versteht, wiederholt Noam auf Deutsch mit starkem arabischem Akzent: »Ich sammle Proben für das Labor.«

»Welches Labor?«

»Die libanesische Gesellschaft für Höhlenkunde.«

Noam hat diesen Satz gesagt, ohne nachzudenken. Der andere schweigt. Nur noch ein paar Meter …

»Was für ein verdammt guter Kletterer«, ruft der Deutsche.

»Danke«, erwidert Noam und springt auf den betonierten Weg.

»Wie haben Sie unsere Sprache gelernt?«

»Ich habe ein Jahr in Heidelberg studiert.«

Noam grüßt ihn und entfernt sich rasch. Wo befindet sich der Ausgang? Der Gedanke, dass sich die Unterhaltung mit dem ersten Menschen, dem er nach mehreren Jahren begegnet, auf Lügen beschränkt, macht ihn wütend. Willkommen bei den Menschen! Egal! Derjenige, der ihn die Steilwand herunterflitzen sah, wird ihn nicht verdächtigen, dass er aus einem geheimen Zimmer entflieht.

Eine Gruppe Touristen nähert sich langsam. Noam verringert die Geschwindigkeit, grüßt sie mit einem vagen Lächeln und geht mit gesenktem Kopf weiter, wobei er versucht, auf dem aufgeweichten Boden nicht auszurutschen.

Auf das Geländer gestützt, bemerkt er ein tiefes Loch, einen natürlichen Brunnen, in dem die ruhige blaue Oberfläche des unterirdischen Sees sichtbar wird, die im Licht versenkter Scheinwerfer erstrahlt. Ein Elektroflachboot mit zehn Passagieren an Bord fährt auf ihm. Daher kommt also das leise Motorengeräusch. Noam schließt daraus, dass die beiden Galerien besichtigt werden können, die untere mit dem Boot, die obere zu Fuß. Früher hatten sich nur ein paar behelmte Abenteurer in die untere gewagt; niemand hatte die Existenz der oberen auch nur geahnt.

Nach und nach wird das Hin und Her auf dem Weg immer stärker. Die Sprachen schwirren durcheinander. Mit einem Blick aus den Augenwinkeln wundert Noam sich über das Äußere der Schaulustigen: Mehr schlecht als recht mit kurzen Shorts oder ausgeschnittenen Polohemden bekleidet, tragen alle Tätowierungen. Was? Alles Seeleute? Alles Banditen? Die Frauen auch?

Noam schüttelt den Kopf; er wird dieses Rätsel später lösen.

»Exit.«

Mit klopfendem Herzen geht er durch ein verchromtes Drehkreuz und verschwindet dann in einem künstlichen Tunnel aus Beton. Zehn Meter. Zwanzig. Sechzig. Hat er sich getäuscht? Achtzig. Neunzig Meter … Nach einer Weile sieht er das Tageslicht, spürt die Wärme und atmet die duftgesättigte Luft.

Er tritt auf einen kleinen Platz, auf dem es von Touristen wimmelt. Die Sonne blendet ihn, und die Schwüle macht ihn benommen. Fassungslos lehnt er sich an ein Geländer und versucht, wieder ruhiger zu atmen.

Ringsumher verkaufen Einheimische ihre Waren, die einen kühle Getränke, andere Eis, wieder andere Pistazien oder gesalzene Erdnüsse, und noch mal andere Souvenirs – Stoffpuppen, gebundene Notizbücher, Schals, Fächer, Tassen, Löffel. Unbeeindruckt von den Verlockungen, blicken die Touristen auf ein kleines flaches Kästchen in der Hand; manche drücken es ans Ohr und halten laute Monologe. Seltsam … Abgesehen von Jugendlichen beiderlei Geschlechts, die miteinander flirten, nimmt niemand von den anderen Notiz. Was Noam ganz recht ist …

Er holt die Feldflasche aus seiner Tasche und stillt seinen Durst.

Er verschafft sich einen Überblick: Eine Zahnrad- und eine Seilbahn verbinden jetzt die untere Höhle mit der oberen, seiner, die früher unbekannt war. Zu seinem Bedauern kommt Noam zu dem Schluss, dass er wohl zum letzten Mal in diesem so geliebten Unterschlupf gewesen ist. Er würde sich ein neues Versteck suchen müssen, für den Fall, dass er …

Denken wir lieber nicht daran!

Er seufzt.

Fliehen. Ständig fliehen. Und so lang schon …

Warum?

*

Er wird schneller. Die Muskeln seiner Beine, lebendig und mit Blut vollgepumpt, tragen ihn den Pfad hinunter. Noam hat das Bedürfnis, sich auszutoben.

Nachdem er die Jeita-Grotte verlassen hatte, hatte er sich abseits von der Menge mit Dosenthunfisch gestärkt – eine der kostbaren Konserven, die seine Tasche enthält –, und jetzt legt er die achtzehn Kilometer zurück, die ihn von Beirut trennen. In diesem lieblichen Tal voller grauer Steine, bepflanzt mit Oliven- und Zitronenbäumen sowie Eichen, braucht er nur dem Fluss Nahr al-Kalb mit seinem schillernden Wasser zu folgen, der in den Höhlen entspringt und die Hauptstadt mit Trinkwasser versorgt.

Die Sonne brennt. Die Zikaden zirpen und schnarren mit einer solchen Inbrunst, dass sie den Eindruck erwecken, das Panorama würde zerbröckeln.

Nicht mehr an die Sonne gewohnt, bindet Noam sich ein Taschentuch um den Kopf, beschattet die Augen mit einer Hand und macht häufige Pausen, um zu trinken. Auf den Hügeln ringsum oder an ihren Hängen erheben sich Klöster und Kapellen, die in Hülle und Fülle Heilige produzieren. Am Horizont säumt ein breiter, farbig schillernder Streifen das Land: das Meer.

Auf seinem Weg wirbelt Noam, entkräftet von der Hitze, Staub auf. Die verbrannten Sträucher tragen weder Blätter noch Früchte. Das vertrocknete Gras liegt vergilbt, steif und brüchig am Boden. Und die Olivenbäume, die berühmten Olivenbäume, die seit Jahrtausenden zum Ruhm der Region beitragen, haben ihre Blätter verloren; ihre knotigen, gewundenen Stämme ragen schreiend vor Durst aus dem steinigen Boden.

Der Zustand des Flusses beunruhigt Noam: Weit davon entfernt, sein Bett ganz auszufüllen, fließt er in der Mitte als dünnes Rinnsal und bildet da und dort vereinzelte Pfützen, die rasch verdunsten.

Hundstage?

Ein Hund unterbricht Noams Überlegungen.

Langbeinig und bis auf die Knochen abgemagert, beschnuppert das strohblonde Tier eine tote Viper im Gestrüpp der Macchia, als er den Spaziergänger bemerkt. Er dreht sich um und sieht Noam unverwandt in die Augen.

Langsam geht Noam in die Hocke; langsam nähert sich der Hund, schlaksig, fröhlich, mit geschmeidigem, schwingendem Schritt, heftig mit dem Schwanz wedelnd.

»Guten Tag!«, flüstert Noam in einer Sprache, die niemand mehr spricht, die das Tier aber versteht.

Mit der Handfläche berührt er die feuchte und warme Schnauze. Dann wandern seine Hände zu der Brust, streicheln sie. Der Hund seufzt wohlig. Sie wechseln einen langen Blick, als würden sie sich wiedersehen, dabei sind sie sich gerade erst begegnet. Die Landschaft verschwindet. Die Zeit bleibt stehen.

»Bist du ganz allein unterwegs?«

Während er seine samtige Stirn in Falten legt, blickt der Hund Noam an und zeigt das Weiß seiner Augäpfel, was ihm ein trauriges Aussehen verleiht.

»Du versuchst, mich einzuwickeln …«

Begeistert überlässt das Tier sich den Liebkosungen, rückhaltlos und schamlos.

»Rocky!«

Ein heiserer Ruf ertönt vom Rand des Buschwerks.

Betrübt löst sich der Hund von Noam und folgt der Stimme seines Herrchens.

»Rocky!«

Gehorsam, dann ausgelassen, verschwindet er hinter dem stechenden Wacholder.

Noam bleibt auf seinen Fersen hocken. Er zittert. Die Begegnung mit diesem Hund hat stärkere Emotionen in ihm ausgelöst als die Begegnung mit den Menschen … Wer hat ihn empfangen? Wer hat ihn voller Freude willkommen geheißen? Selbstloses Wohlwollen leuchtete nur in den Augen des Hundes auf.

Er ermahnt sich: »Noam, du wirst noch zum Misanthropen!«

Achselzuckend setzt er seinen Weg fort. Nur der hasst die Menschen, der sie liebt. Nur der geißelt seine Mitmenschen, der das Beste von ihnen erwartet.

Die Dächer kündigen die Vororte von Beirut an.

Welchen Namen soll er wählen? Welche Nationalität? Welche Identität wird ihm erlauben, unbemerkt zu bleiben? Denn er hat keine Ahnung von den letzten Entwicklungen im Libanon, dieser Bühne aller Konflikte und aller Versöhnungen, er muss sich informieren, bevor man ihm Fragen stellt … Aus Erfahrung weiß er, dass ein einziger Satz ihn in Gefahr bringen kann.

Die Stadt hat sich vergrößert seit seiner letzten Expedition … Würfel aus Stahlbeton. Einfache vierstöckige Wohnhäuser. Wie immer zeichnen sich die Randgebiete einer Stadt nicht gerade durch architektonische Meisterleistungen aus. Zwischen diesen Kästen rosten Bulldozer vor sich hin, Kabel hängen ins Leere, Müllcontainer und Mülleimer bieten unter freiem Himmel ihre Abfälle zur Schau, zur Freude der Krähen.

Noam bleibt fassungslos an einer Kreuzung stehen. Was für ein Krach! Zum Geknatter der Presslufthämmer gesellt sich das Dröhnen der Generatoren, die das Viertel mit Strom versorgen, Lastwagen, Autos, Motorräder, Mofas liefern sich einen lärmenden Wettstreit, während aus den Fenstern der Wohnungen in voller Lautstärke die Klänge der Radios und Fernseher dringen.

Er geht nach Beirut hinein und schlendert umher. Körper streifen aneinander. Taxis hupen, um Kunden anzulocken.

Ohne es zu bemerken, betrachtet Noam die Frauen und folgt ihnen, hypnotisiert von ihren zarten Gestalten. Wenn sie sich umdrehen, senkt er den Kopf, biegt ab, wechselt die Straßenseite.

Nein, nicht schon wieder!, ermahnt er sich, als ihm sein Verhalten bewusst wird.

Jedes Mal hat er von hinten gehofft, dass sie es ist. Jedes Mal hat er von vorn bedauert, dass es nicht sie ist …

Er verscheucht den Gedanken und versucht, sich auf seine Umgebung zu konzentrieren.

Die Einwohner hantieren mit dem kleinen flachen Ding herum, das ihm in Jeita aufgefallen war. Ziemlich schnell kommt Noam zu dem Schluss, dass es sich um ein Telefon handelt, ein schnurloses Telefon. Ein unglaublicher Fortschritt innerhalb weniger Jahrzehnte! Dennoch, warum starren die Leute auf dieses Ding, wenn sie es nicht benutzen? Als er sich hinter eine kurzsichtige, völlig abwesende, verschleierte Beiruterin stellt, entdeckt er, dass das Gerät helle Bilder aussendet. Besser noch: Ohne Bleistift, ohne Kugelschreiber, ohne Schreibmaschine schreibt die junge Frau eine Nachricht auf dem Bildschirm, einen Text in perfekten Druckbuchstaben!

Nachdenklich setzt er seine Wanderungen fort.

Vor einer Schule blockieren Schüler, die im Schneidersitz auf dem Asphalt sitzen, den Verkehr. Auf ihren Schildern steht ein Slogan: »Keine Zukunft, kein Unterricht!«

Noam geht um einen glatzköpfigen Journalisten herum, der, die Kamera auf der Schulter, einen der Schüler befragt: »Was für ein Ziel hat eure Bewegung?«

»Das ist keine Bewegung, das ist ein Streik«, erwidert der Jugendliche in einwandfreiem Englisch mit tiefer, wohltönender, männlicher Stimme, die in Kontrast zu seinem schmächtigen Körper steht. »Wir boykottieren den Unterricht, um die Erwachsenen wachzurütteln, die Bevölkerung zu mobilisieren und die Politiker an ihre Verantwortung zu erinnern. Warum sollen wir in die Schule gehen, wenn die Zukunft im Arsch ist?«

Mit der Lässigkeit der unschuldigen Kinder betrachtet er das Gespräch für beendet und geht zu seinen Kameraden zurück; der Journalist lässt nicht locker.

»Übertreibt ihr da nicht? Ihr schießt mit Kanonen auf Spatzen.«

»Diejenigen, die übertreiben, sind die, die sich das Gesicht verschleiern und sich die Ohren zuhalten, und die, die sich darauf versteifen, zu arbeiten, zu regieren, zu wählen, zu konsumieren, als wäre nichts geschehen.«

»Ihr ahmt die Jugendlichen Europas und Amerikas nach!«

»Genau. Die Jugendlichen der ganzen Erde stellen sich gegen die Alten der ganzen Erde.«

»Ein Generationenkonflikt: die Jungen gegen die Alten?«

»Die Vorausschauenden gegen die Gedankenlosen.«

»Zieht ihr in den Krieg?«

»Zu spät: Alle Lager haben bereits verloren.«

Das Gebet des Muezzins ertönt.

Noam geht weiter. Er hat eine Spannung gespürt, durchschaut aber nicht den genauen Sachverhalt. Er muss dringend herausfinden, was sich da zusammenbraut.

Ich brauche Geld.

Während er sich in den verstopften Gässchen zwischen den Fußgängern hindurchschlängelt, gelangt er nach der Ambulanz Saint-Irénée zu einer Kaffeerösterei, aus der es betörend duftet; gegenüber erkennt er einen Laden, dessen Mauern sich unter dem Gewicht des Gebäudes wölben.

Uff, immer noch da!

Der Laden, dessen Rollläden heruntergelassen sind, weist kein Schild auf und verfügt über eine kleine Tür ins Souterrain.

Noam geht die drei Stufen hinunter, drückt gegen den Türflügel, der Widerstand leistet und dann plötzlich nachgibt – was Glöckchen zum Klirren bringt. Noam senkt den Kopf, um nicht gegen den Türsturz zu stoßen, und tritt in das von grünen Neonlichtern erhellte Warenlager. Überall stehen verschlossene horizontale und vertikale Vitrinen, in denen Tausende von Artikeln ausgestellt sind; er erkennt die Regale mit Silberwaren, Goldschmiedearbeiten, Glaswaren, Porzellan und einer Sammlung der neuen schnurlosen Telefone.

»Der Herr wünscht?«

Aus der Tiefe des Ladens beobachtet ihn der Händler, pausbäckig, fett, die wenigen pomadisierten schwarzen Haare in die niedrige Stirn gekämmt, mit forschendem Blick, und seine Lippen zeichnen ein falsches Lächeln.

Noam knallt seine Tasche auf den Tresen, eine männliche Geste, die in allen Breiten bedeutet: »Vorsicht, hau mich nicht übers Ohr, sonst kannst du was erleben!«

Die Augenbrauen des Händlers zucken beeindruckt.

In aller Ruhe holt Noam einen Ring aus seiner Tasche, rollt ihn auf seiner Handfläche und zeigt ihn.

»Hier.«

Der Händler ergreift ihn mit seinen Wurstfingern und einer Affektiertheit, die er für vornehm hält, und murmelt salbungsvoll: »Ein Schmuckstück, das Sie natürlich von Ihrer Mutter haben?« Er verzieht das Gesicht zu einer skeptischen Grimasse, die es noch pausbäckiger macht. »Nicht mehr in Mode heute. Eine Art Ring, die nicht mehr gekauft wird. Diese Art von Fassung, von Verarbeitung, der Stil …« Er lacht hämisch. »So werde ich ihn niemals verkaufen! Der Stein dagegen …«

»Ein Rubin.«

»Ja …«

»Ein großer Rubin.«

»So groß auch nicht …«

»Ein großer Rubin.«

»Gewiss, nicht unbedeutend, aber …«

»Versuchen Sie nicht, mich runterzuhandeln. Ich habe mich informiert.«

Der Pausbäckige mustert Noam und grummelt: »Wissen Sie, wie man diesen Laden nennt? Die Höhle der vierzig. Warum? Wegen Ali Baba und die vierzig Räuber.«

Er richtet einen dicken Zeigefinger auf Noam.

»Wenn Sie die vierzig sind, dann bin ich der eine. Sie alle sind austauschbar, ich dagegen nicht.«

»Halten Sie mich für einen Räuber?«

»Halten Sie mich für einen Hehler?«

Sie mustern sich. Noam weiß genau, was folgen wird. Er fährt fort: »Ich habe den Ring …«

»Von Ihrer Mutter …«

»Von meiner Mutter … anderen Liebhabern gezeigt. In Damaskus. In Nikosia. In La Valette. In Istanbul.«

Der Händler ändert seine Haltung, alarmiert.

»Sie haben es nicht eilig?«

»Ich habe es nicht eilig, ein schlechtes Geschäft zu machen. Wie viel bieten Sie mir an?«

Reflexhaft bewegt der Mann seine Finger, als hätte er imaginäre Geldscheine in der Hand.

»In amerikanischen Dollar?«

»Natürlich«, erwidert Noam, der keine Meinung zu diesem Thema hat.

Der Mann blickt zur Decke, rollt mehrmals die Augen, bewegt sie wie eine chinesische Rechenmaschine, rechnet und sagt: »Zwanzigtausend Dollar.«

»Sind Sie Juwelier oder Eisenwarenhändler?«

»Zwanzigtausend, sagte ich.«

»Vierzigtausend!«

»Fünfundzwanzigtausend.«

In aller Ruhe, ohne ein Wort und ohne einen Blick, nimmt Noam den Ring wieder an sich, wischt ihn ab, steckt ihn ein, macht auf dem Absatz kehrt und geht zum Ausgang. Als er die Schwelle überschreitet und die Glöckchen erklingen, kläfft der Händler: »Fünfunddreißigtausend Dollar!«

Noam dreht sich um und verzieht zum Abschied das Gesicht. Als die Tür sich schließt, läuft der Händler los und klemmt einen Fuß zwischen Rahmen und Türflügel.

»Einverstanden: vierzigtausend Dollar!«

Sie besiegeln das Geschäft per Handschlag, und Noam atmet einen plötzlichen Schwall von Patschuli ein. Keuchend, fiebrig, honigsüß, lädt der Händler seinen Gast ein, einen Kaffee oder Tee zu trinken. Noam bedauert; er kennt den Wert seines Schmuckstücks nicht, doch angesichts der Fröhlichkeit des Käufers bezweifelt er, ob er den angemessenen Preis erzielt hat.

»Können Sie mir jemanden empfehlen … der Pässe herstellt?«

Der Händler verzieht keine Miene – Beirut ist immer noch das Drehkreuz für Spione und Händler aller Art – und gibt ihm eine Adresse.

Noam verlässt den Laden. Der Lärm von Tausenden von Autos betäubt seine Sinne. Die Fülle bunter Schilder ebenfalls. Er verspürt das Bedürfnis, sich auszuruhen.

Plötzlich bemerkt er, aus einer Limousine steigend, zwei lange, schlanke Beine, deren Füße in Sandalen mit eleganten Riemchen stecken.

Er zittert. Seine Augen warten darauf, den Körper dieser Frau zu entdecken, aber sein Gefühl sagt ihm: Es ist sie!

Atemlos lehnt er sich an eine Mauer.

Die Füße berühren den Boden, verführerische Hüften werden sichtbar, ein biegsamer Oberkörper, dann erscheint das Gesicht. Eine rothaarige Fackel von atemberaubender Sinnlichkeit entsteigt dem Wagen, begleitet von einem Liebhaber mit gegeltem Haar.

Es ist nicht sie.

Noam fängt sich nur mühsam. Er ist verwirrt. Vor ein paar Sekunden empfand er ebenso viel Angst wie Verlangen. Und jetzt? Ist er erleichtert oder enttäuscht?

Sie … Immer sie …

Er hat die Welt nur verlassen, um vor ihr zu fliehen … Kehrt er nur in sie zurück, um sie wiederzufinden?

*

Er hat eine Unterkunft ergattert. In einem massiven Fischerhaus am Rand der Küstenfelsen hat die Witwe Ghubril ihn aufgenommen, ohne den Pass oder Personalausweis zu verlangen. Ungeduldig, das Dach ihrer Bruchbude zu erneuern, nimmt sie es mit der Legalität nicht so genau.

»Hier der WLAN-Code«, murmelt sie.

Verdutzt nimmt Noam den mit Zahlen beschrifteten Papierstreifen mit, ohne nachzufragen. Er durchquert einen Flur, der nach Bohnerwachs riecht, und stellt sein Gepäck in dem kleinen sauberen, weiß gekalkten Zimmer ab, in dem ein Bett, ein Schreibtisch, ein Hocker, ein Fernseher und ein niedriger Tisch stehen. Hinter einer Tür geht ein Balkon, der so klein ist, dass gerade mal ein Liegestuhl darauf Platz hat, auf das Meer. Trotz seiner Beengtheit bietet dieses möblierte Zimmer eine königliche Sicht.

Mit Geldscheinen in der Tasche begibt sich Noam zu der Adresse, die der Hehler ihm gegeben hat. Sich falsche Papiere zu besorgen wird dringlich. Während des Tages bedeutete der Blick, mit dem Hotelangestellte und Wohnungsvermieter ihn musterten, wenn er behauptete, seine Papiere verlegt zu haben, entweder: »Sie sind ein Schurke« oder: »Sie existieren nicht.« Der Schein, den Noam ihnen gemäß einer jahrhundertealten Tradition zuzustecken versuchte, machte die Sache nicht besser, im Gegenteil. Der Hang der Gesellschaft, bei jedem Ortswechsel die Papiere zu kontrollieren, ist seit dem letzten Mal noch schlimmer geworden; das System ist wichtiger als die Individuen …

Noam kommt zu einer karmesinroten Tür im Erdgeschoss des angegebenen Hauses. Er läutet. Keine Antwort. Er läutet erneut. Er klopft. Er ruft.

Im ersten Stock steckt eine Matrone mit straffem Haarknoten den Kopf durch das Fenster und ruft verärgert: »Es ist geschlossen. Mein Mann kommt morgen aus Byblos zurück.«

Noam dankt ihr und geht weiter. Pech gehabt. Aber umso besser. Das verschafft ihm etwas Zeit, um sich zu überlegen, mit welcher Nationalität er am besten durch die Gegenwart kommt. Da er zwanzig Sprachen spricht, weiß er, dass er verschiedene Tarnidentitäten annehmen kann. Er geht in eine Buchhandlung, die eine Auswahl der internationalen Presse anbietet, und kauft an die vierzig Zeitschriften; im Basar besorgt er sich Seife, Zahnpasta, Kekse, Orangen, Datteln und eine Flasche Arrak.

Zurück in der Pension der Witwe im Viertel Mar Mikhael, führt er ein Glas mit milchigem Anis an seine Lippen, um seine Rückkehr in die Welt zu feiern, dann legt er sich aufs Bett, greift nach den Zeitungen und überfliegt die Schlagzeilen. Die Jugend begehrt auf. Überall! Auf dem ganzen Planeten boykottieren die Schüler den Unterricht, die Studenten verlassen den Campus der Universitäten; durch die Straßen ziehend, fordern sie Maßnahmen gegen die Klimaerwärmung.

»Klimaerwärmung«? Noam hat keine Ahnung, was das bedeutet.

Mithilfe einiger Artikel begreift er: Die Temperatur des Globus steigt. Die Wüstenregionen breiten sich aus; die bisher gemäßigten Zonen verwandeln sich durch Stürme und Hitzewellen. Während täglich Pflanzen und Arten verschwinden, entstehen extreme meteorologische Ereignisse. Das Unvorhersehbare wird zur Regel. Entweder mangelt es an Wasser, und nichts wächst, oder das Wasser prasselt hernieder und verwüstet alles. Fotos alarmieren Noam: Die Alpengletscher, auf die er gestiegen ist, sind geschmolzen; die riesigen, athletischen, bedrohlichen Polarbären, die er gejagt hat, schleppen ihre ausgemergelten Körper am Rand der Städte durch die Gegend.

Die Nacht bringt Noam nichts als eine Abfolge unheilvoller Enthüllungen. Acht Milliarden Menschen leben mittlerweile auf der Erde! Acht Milliarden Menschen tanken Benzin und Gas, fahren Autos, benutzen Züge, fliegen in Flugzeugen und verbrauchen Strom. Acht Milliarden Menschen werfen Plastiktüten weg, die die Landschaften vermüllen und die Meere verschmutzen. Acht Milliarden Menschen vergrößern den städtischen Raum und verringern die Lebensräume für Pflanzen. Acht Milliarden Menschen verlangen nach Nahrung, während die ausgelaugten Böden unfruchtbar werden. Acht Milliarden Menschen setzen auf die Industrie, die den Himmel verschmutzt, zu Staublungen führt, Ströme und Flüsse vergiftet und Flora und Fauna zerstört. Acht Milliarden Menschen verschmutzen die Atmosphäre. Acht Milliarden Menschen denken nur an ihren Profit und ihr Vergnügen. Acht Milliarden Menschen wollen nichts verändern, während sich alles verändert. Konsumismus und Profitstreben, die fieberhafte Eroberung neuer Märkte, der Freihandel haben ein unheilvolles Brodeln ausgelöst.

Noam reibt sich die Schläfen. Während seines Winterschlafs hat die Menschheit ihre Auslöschung provoziert.

Schweißgebadet kehrt Noam zu den ersten Artikeln zurück, denen in L’Orient-Le Jour, in der Times, im Spiegel und in Le Monde, die nähere Informationen über die Schüler- und Studentenbewegung enthalten. Nach vereinzelten Warnungen von Wissenschaftlern, über die die seriöse Gesellschaft sich lustig gemacht hatte, denunziert die Jugend das vergiftete Geschenk, das die vorhergehenden Generationen ihr gemacht haben; diese Lebensweise unterdrückt das Leben, die Natur ist nicht mehr natürlich, die Zukunft hat keine Zukunft. Gewöhnlich empfindet die Jugend Wut; sie drückt ihre Verzweiflung aus, indem sie aufhört zu lernen. In ihren Augen bestätigt der Zustand des Planeten das Scheitern der Politik. Ganz gleich, welches Regime herrscht, die Profitgier leitet die Mächte. Der Preis um jeden Preis!

Erschöpft schleudert Noam die Zeitungen auf den Boden. Er weiß, das ist kindisch – als würde die Zurückweisung des Boten die schlechte Nachricht auslöschen! –, aber die Realität bedrückt ihn.

Warum?

Warum ist er »aufgewacht«, um das zu entdecken? Was für einen Sinn hat es, in eine solche Welt zurückzukehren? Er hat viel Grauenhaftes in seinem Leben gesehen, aber das hier kommt ihm besonders grausam vor …

Er schaltet den Fernseher ein. Als er auf den Sender 31 stößt, glaubt er an einen Irrtum. Einunddreißig Sender? Unmöglich. e1 muss der Name des libanesischen Nationalsenders sein, einen Feiertag bezeichnen … Mit der Fernbedienung zappt er verblüfft durch achtzig Sender; auf seiner letzten Reise hatte es zwei, drei Sender gegeben, nicht mehr.

Reportagen zeigen Überschwemmungen, Taifune, Naturkatastrophen, Klimaflüchtlinge, Tiere auf der Flucht, treibendes Packeis, Küsten, die von den Meeren angeknabbert werden, deren Pegel steigen.

Er schaltet den Apparat aus und seufzt.

Er wird nicht schlafen. Er wird starr auf den Laken liegen, wird stundenlang daliegen und ohne Illusionen auf den Morgen warten; der Tag wird seine Qualen nicht lindern, seine Fragen nicht beantworten, ihm nicht seine Angst nehmen, er wird nur rechtfertigen, dass er die horizontale Position verlässt. Diese Nacht wird die Hölle sein.

Plötzlich lässt eine Idee ihn hochfahren.

Er zögert. Fürchtet, sich zu verrennen.

Ist …

Die Idee lässt nicht locker, nistet sich ein, drängt sich auf.

Ja. Das ist es … Ich muss es machen …

*

Noam erträgt nichts mehr. Weder Schlafen noch Wachen. Weder sich noch die anderen. Weder das Bewusstsein noch das Vergessen.

In dieser Woche setzt er sich mit der Idee auseinander, die ihn wie ein Blitz getroffen hat. Trotz ihrer Offensichtlichkeit wehrt er sich gegen sie; trotz ihrer Stärke weist er sie zurück; trotz ihrer weitreichenden Bedeutung wendet er sich von ihr ab. Gäbe er ihr nach, würde er kapitulieren.

Jeden Morgen sucht er ein Bistro in Mar Mikhael auf, dem angesagten Arbeiterviertel, bestellt beim Kellner Gebäck – mit Pinienkernen, Pistazien, Zimt, Mandeln, Nüssen, Kokos, alles mit Puderzucker bestäubt – und studiert, während er den Duft des Honigs, der Rose, der Orangenblüte einatmet, die internationale Presse.

Der Passfälscher ist nicht aus Byblos zurückgekommen. Seine Frau schäumt jedes Mal vor Wut, wenn sie es Noam sagt, und ihrem vor Verbitterung eingefallenen Gesicht merkt man an, dass sie ihn verdächtigt, sie zu betrügen. Noam muss warten. Was ihm erlaubt, über seine nächste Tarnidentität nachzudenken … Die Frage »Wer bist du?« beantwortet er seit Ewigkeiten mit einer Lüge.

Die Cafés sind die Seele einer Stadt. Ohne sie würde sie ersticken, da ihr Orte zum Träumen fehlen würden. Unter den Ventilatoren, inmitten der Wasserpfeifenraucher und der Alten, die Karten spielen, lauscht Noam den Gesprächen. Nach ein paar Besuchen erkennt er sie, den Müßiggänger, der seine Zeit damit verbringt, sie zu verschwenden, den allwissenden Nörgler, für den Denken Schimpfen bedeutet, den Pseudointellektuellen, der seine Befriedigung darin findet, die Theorien zu wiederholen, die gerade in Mode sind, und den echten Intellektuellen, der beunruhigt ist und sich quält. Es hagelt Informationen, die von der Verknappung der Ressourcen, den von der Industrie verursachten Katastrophen, dem irreversiblen Temperaturanstieg erzählen.

»Sie können sich weigern, uns zuzuhören«, räumt der Intellektuelle am Tresen ein, »aber Sie können die Wissenschaft nicht ignorieren. Sie lehrt uns, dass die Natur implodieren wird.«

Noam, der die Wonnen der Faulheit, des Essens und des Trinkens wiederentdeckt, wirft sich seinen Hedonismus vor.

Schon bald wird diese Welt nicht mehr existieren. Ich bin einer der letzten Betrachter.

Dann wird ihm der Abgrund bewusst.

Schon bald wird die Welt nicht mehr existieren.

Jede Sekunde wird unangenehm. Mitten im Glück erhält er einen Dolchstoß: Schon bald wird man schwitzen, ersticken, verhungern oder verdursten.

Nie mehr …

Die Gegenwart bekommt eine nostalgische Färbung.

In diesen Augenblicken kehrt die Idee wieder, die Idee, die seine Nacht erleuchtet hat. Sie bringt keine Lösung, sie schlägt ihm vor zu handeln. Wenn er sie verwirklicht, würde er die Leere bekämpfen …

Beirut bewahrt seine Vitalität. Obwohl das Barometer auf Rot steht, trotz des brütend heißen Sommers, der die wohlhabenden Libanesen veranlasst, sich in die Berge zurückzuziehen, schillert die Stadt, verschachtelt, lärmend, und die Terrassen der Bars und Restaurants leeren sich nicht. Die Jungen bringen tagsüber ihre Ernüchterung zum Ausdruck und genießen die Nacht. Ihr Pessimismus hindert sie nicht daran, zu leben, er ermutigt sie dazu; sie gehen aus, lachen, trinken, brennen, spielen sich auf, springen von Party zu Party und protzen mit ihren Cabrios, aus denen ihre Lieblingsmusik dröhnt. Wie ihre Eltern vor ihnen … wie ihre Vorfahren einst … Eine Besonderheit zeichnet diese Stadt aus: die Lebensfreude. Sie hat schon immer das Vergängliche geliebt. Von Jahrhundert zu Jahrhundert, von Generation zu Generation tanzen die Beiruter auf einem Vulkan. Und der Unterschied zwischen gestern und heute? Früher war diese Gegend in Gefahr; heutzutage ist es die Erde.

Inmitten der Menge liebt Noam das Heute hingebungsvoll, dieses Heute, angefüllt mit verschütteten Welten, dieses Hier voller Anderswo. In diesem unübersichtlichen Alltag spürt er tausend Anwesenheiten, die Bauern, die seit Jahrtausenden dieses Tal aus Milch und Honig kultivieren, die phönizischen Händler, die Rohstoffe importieren und künstlerische Meisterwerke exportieren, die Griechen Alexanders des Großen, die Ägypter der ptolemäischen Dynastie, die Römer, die muslimischen Araber, die Christen Europas, auf Kreuzzug, die Drusen, die Türken des Osmanischen Reichs, die Italiener der Republiken Venedig und Genua, die Franzosen, die Engländer, die Palästinenser, die Syrer … Die Kontinente kommen auf diesem schmalen Streifen zusammen, zwischen Gischt und Schnee, einem Tresen, wo die Lebensmittel aus Asien, Europa, Afrika und dem Orient ankommen, einer Kreuzung mit tausend offenen Wegen. Während er durch die Straßen schlendert, stellt Noam freudig fest, dass es hier nicht die eine Sprache, die eine Politik, die eine Religion gibt. Alles setzt sich dort fest, nichts verfestigt sich. Die Stadt bleibt in lebhafter Bewegung. Angesichts des Karrens mit Frühobst, den ein stolzer Alter zieht, wird ihm bewusst, dass auch die Früchte unterschiedliche Konfessionen haben, die Traube ist katholisch, die Olive orthodox, der Apfel maronitisch, die Orange sunnitisch, der Tabak schiitisch und die Feige drusisch.

Er bewundert dieses Land, dessen Bestimmung es ist, stets ganz nah am Abgrund zu stehen, ohne jemals hineinzustürzen.

Am Abend lässt er sich von den Frauen anrühren. Allen Frauen. Die rundliche mit samtigen Schultern und üppigem Busen, die dünne mit reinen Zügen, die rührende Kleine, die fesche Riesin, die junge mit der straffen Haut, die reife mit den schwarz geschminkten Lidern, die dunkelhaarige, die blonde, die rothaarige, die trampelige, die possenhafte, die träge, die lebhafte, die gesprächige, die schweigsame, die tanzende, die Trinkerin, die Raucherin, die lachende … Jede scheint ihm wie ein faszinierendes Geheimnis zu sein, jede hat ein Rätsel, das er nur allzu gern ergründen möchte. Beirut verdreht ihm den Kopf mit seinem Karussell strahlender Prinzessinnen. Manchmal begegnen sich ihre Blicke. Noam gefällt. Er weiß es. Seit er zwanzig war, wirkt er attraktiv mit seinem wie gemeißelten Körper, seinem klaren Gesicht, seinem schmalen Mund, seinen tiefschwarzen Augen und seinen langen Wimpern. Dabei unternimmt er gar nichts, selbst wenn eine einladende Mimik es ihm erlauben würde.

Wegen ihr?

Er verscheucht diesen Gedanken. Es gibt nicht nur sie! Es hat nie nur sie gegeben! Er muss sie vergessen.

Nein, wenn er im Eingehen von Beziehungen zurückhaltend ist, dann, so schätzt er, aus Integrität. In Beirut begehrt er die Frauen, nicht eine Frau. Wie ein Jugendlicher begehrt er sie allgemein, nicht im Besonderen.

Wie lange werde ich anständig bleiben?, fragt er sich, während jeder Abend ihn mehr in Versuchung führt.

Um Mitternacht, wenn das Blut seine Glieder erhitzt, kehrt er, um vor seinem Verlangen zu fliehen und nicht vom rechten Weg abzukommen, zur Witwe Ghubril zurück; aber auch dort kommt es vor, dass er die Zeitungen durchsieht, um zu überprüfen, ob sie nicht zufällig auf einem Foto zu sehen ist.

Die übrige Zeit bereitet er sich vor, zähmt die Idee. Wenn nicht die Idee ihn zähmt. Am Dienstag hat er sich ein Heft gekauft, am Mittwoch drei Kugelschreiber, am Donnerstag ein Wörterbuch. Nach einer Dusche setzt er sich auf den Hocker vor seinem einfachen Schreibtisch und tut so, als gehorchte er der Idee; dieses Ritual wird ihn, auch wenn es nur ein paar Minuten dauert, vielleicht dazu führen, sie umzusetzen.

An diesem Freitag setzt er sich auf die Felsen, die dem Wind, den Wellen und dem Salz ausgesetzt sind. Es betrachtet das Indigoblau des Wassers zu seinen Füßen und die hohen Gräser, die sich gemäß der Bewegung der Wellen neigen und wieder aufrichten. Er denkt nach. Wie kann die Natur verschwinden? Sie ist stärker als die Menschen, diese mikroskopisch kleinen erbärmlichen Ameisen, die, selbst verrückt, selbst entfesselt, den Kosmos nicht verändern können.

Eine Veränderung des Lichts lässt ihn aufblicken.

Im Norden hat der Himmel sich verfinstert; graue, dann schwärzliche Wolken überziehen das Blau und steigen so hoch, dass sie den Mittag in Dämmerung verwandeln. Hinter ihm heulen Sirenen. In der Ferne zeigt ein Brummen die Ankunft mehrerer Flugzeuge an.

Was ist los?

Er steht auf.

Aus den benachbarten Häusern laufen die Beiruter zusammen und beobachten den Himmel. Noam geht zu ihnen und hört ihnen zu.

»Schaut euch den Rauch an!«

»Er entwickelt sich mit unglaublicher Geschwindigkeit.«

»Schrecklich …«

»Die Feuerwehrmänner haben behauptet, das Feuer sei seit einer Woche unter Kontrolle, aber es ist wieder aufgeflammt.«

»Die Feuerwehrmänner … Wie viele sind sie denn?«

»Wegen der Trockenheit entzündet sich alles.«

»Der Wind schürt die Flammen.«

»Schlimmer, er trägt die Funken weiter. Weder der Asphalt der Straßen noch die Steine der Mauern halten das Feuer auf. Es breitet sich aus.«

»Sechs Canadair, die reichen niemals!«

»Die Behörden haben drei Viertel evakuiert.«

»Verdammt, es kommt hierher.«

»Hier ist alles städtisch, das Feuer wird vorher stoppen.«

»Bis dahin können wir nicht mehr atmen.«

Alle husten. Noam hält sich ein Taschentuch vor die Nase, um nicht die Asche einzuatmen, die durch die Luft fliegt.

Um ihn herum reagiert jeder auf seine Weise, einer berührt seinen blauen Stein gegen Flüche, ein anderer betet den Rosenkranz, ein Dritter drückt seine Ziegenpfote, ein Vierter betastet seine geweihte Medaille, ein Fünfter berührt seine Hand der Fatima.

Ein Polizeiwagen taucht auf, dessen Fahrer durch einen Lautsprecher Anweisungen gibt.

»Gehen Sie nach Hause. Schließen Sie die Fenster. Dichten Sie Ihre Türen ab. Setzen Sie eine Stoffmaske auf. Sorgen Sie dafür, dass Kinder und alte Leute sich so wenig wie möglich bewegen. Ich wiederhole: Gehen Sie nach Hause, schließen Sie die Fenster, dichten Sie Ihre Türen ab …«

Die Menge zerstreut sich nervös.

Noam eilt mit gereiztem Hals und angegriffenen Lungen zu seiner Unterkunft. Als er den Flur durchquert, kommt er an der Küche vorbei, in der die Witwe Ghubril geschmolzenes Blei in einen Topf mit kochendem Wasser wirft. Es prasselt, es zischt, es raucht, und dann spricht sie die Beschwörungsformel, die die Gefahr bannen und das Glück anziehen soll. Noam entfernt sich auf Zehenspitzen. Beirut klammert sich an das Übernatürliche, um sich gegen die Verzweiflung zu schützen.

Er betritt sein Zimmer. Jenseits der Balkons sind der Himmel und das Meer wie ausgelöscht; die Finsternis breitet sich aus, obwohl Mittag ist.

Diesmal siegt die Idee.

Noam setzt sich an den Schreibtisch und beginnt.

ERSTER TEIL

Der See

1

Ich wurde vor Tausenden von Jahren geboren, in einem Land mit Bächen und Flüssen, am Ufer eines Sees, der zu einem Meer geworden ist.

Aus Bescheidenheit oder Vorsicht hätte ich diesen Satz besser nie schreiben sollen; er plaudert ein Schicksal aus, das ich geheim gehalten habe. Mit beinahe unzähligen Vorsichtsmaßnahmen habe ich meine Wahrheit vor den Menschen verborgen; ich bin ihnen aus dem Weg gegangen, habe sie belogen; bin geflohen, gereist, umhergeirrt, habe neue Sprachen gelernt; habe mich versteckt, isoliert, neue Namen angenommen, mich geschminkt, verkleidet, verstümmelt; habe die Anonymität gesucht, die Einsamkeit in der Wüste erduldet, manchmal sogar geweint. Egal. Sie sollten mich vergessen, meine Spur verlieren. Was fürchtete ich? Meine Langlebigkeit hätte sie zweifellos interessiert, denn die Menschen suchen seit jeher nach der Unsterblichkeit, im Himmel, unter der Erde, auf der Erde, in der Religion, in der Wissenschaft, in der Nachwelt; meine jedoch hätte sie mit Hass erfüllt. Meine Mitmenschen hätten bemerkt, dass sie nicht … meine Mitmenschen waren. Und nachdem das Erstaunen vorüber gewesen wäre, hätten sie es mir übel genommen, dass ich ich bin, und sich selbst, dass sie sie sind. Meine Offenheit hätte nichts als Verdruss, Eifersucht, Groll, Gewalt, kurz, lawinenartiges Unglück ausgelöst: Ich fürchtete die Konsequenzen. Für sie, nicht für mich.

Ich wurde vor Tausenden von Jahren geboren, in einem Land mit Bächen und Flüssen, am Ufer eines Sees, der zu einem Meer geworden ist.

Aus Bescheidenheit oder Vorsicht hätte ich diesen Satz besser nie schreiben sollen, da ich das Licht der Welt in einer vollkommen schriftlosen Zeit erblickt habe. Man hörte zu. Man merkte sich das Gehörte. Man trainierte sein Gedächtnis. Als die Schrift erfunden wurde, war ich bereits vier Jahrhunderte alt – ich werde später erzählen, was für eine Wirkung das auf mich hatte. Obwohl ich heute in zwanzig Sprachen schreibe, manche davon gesprochen, manche vergessen, betrachte ich diese Fähigkeit, die Realität auf einem Stück Papier einzufangen, als eine ungewöhnliche Kühnheit.

Ich wurde vor Tausenden von Jahren geboren, in einem Land mit Bächen und Flüssen, am Ufer eines Sees, der zu einem Meer geworden ist.

Aus Bescheidenheit oder Vorsicht hätte ich diesen Satz besser nie schreiben sollen für die Menschen, diese Tiere, die vom Nichts heimgesucht werden. Ein deutsches Sprichwort sagt: »Sobald ein Kind geboren wird, ist es zu alt, um zu sterben.« Ich präzisiere: Sobald ein Bewusstsein erwacht, fürchtet es sein Verschwinden. Von Anfang an akzeptiert es nicht sein grundlegendes Merkmal, das Wissen um seine Sterblichkeit. Und was ist die Schlussfolgerung daraus? Von Natur aus frustriert, seinem Wesen nach untröstlich, ist der Mensch zum Unglück bestimmt.

Und ich, der ich so lange schon überlebe, habe ich das Glück erfahren? Erlauben Sie mir, meine Geschichte zu erzählen, um Ihnen zu antworten.

Ich wurde vor Tausenden von Jahren geboren, in einem Land mit Bächen und Flüssen, am Ufer eines Sees, der zu einem Meer geworden ist.

Aus Bescheidenheit oder Vorsicht hätte ich diesen Satz besser nie schreiben sollen.

Und doch habe ich ihn heute Abend geschrieben.

Warum soll ich mich entscheiden, mein Schweigen zu brechen?

Ich habe Angst.

Zum ersten Mal seit Dutzenden von Jahrhunderten habe ich Angst …

*

Man hat mir erzählt, dass es regnete. Ein sanfter, weicher, warmer Regen. Ein Regen, der die Farben des künftigen Regenbogens zeigte.

In unserem Pfahlhaus verlor Mama ihr Fruchtwasser. Schnell wie ein Fisch schoss ich aus ihr heraus, empfangen von den geräucherten Händen Mamachas, meiner Großmutter. Obwohl ich als Erster diesen Weg nahm, dauerte die Geburt nicht lange.

»Ich bin dafür gemacht«, pflegte meine Mutter stolz zu sagen und deutete auf meine zehn Schwestern.

Vielleicht war sie dank ihrer herrlichen runden Hüften dafür geschaffen, Kinder zu gebären, während ich mich als begabt zum Geborenwerden erwies. Zart, biegsam, mit glatter Haut, war ich von einem Wunsch zu leben beseelt, der nie nachgelassen hat.

An welchem Tag wurde ich geboren? An dem Tag, an dem es regnete. In welchem Monat? Im Monat des Strohlehms, der dem Monat der Aussaat folgte. In welchem Jahr? Einhundertvierunddreißig Jahre nach der Schlacht von Ilodea. In meiner Jugend erinnerte man sich nicht an die Schlacht, aber man rechnete von ihr aus.

Ich bin also im Jahr 134 vor mehreren Jahrtausenden aufgetaucht. Zu viele Reiche sind untergegangen, zu viele Gesellschaften zusammengebrochen, zu viele Zivilisationen verschwunden, um den Stammbaum mit einem bekannten Kalender zu verknüpfen. Ich kam auf die Welt in einer Ära, in der die Menschen die Zeit weniger als heute maßen, es gab keine Geburtsdaten, Taufen, keine Geburtsurkunden und keinen Geburtstagsfetischismus, nur geteilte Erinnerungen. Diese Lücken hinderten uns nicht daran, auf die Welt zu kommen, sie zu bewohnen und sie zu nutzen. Eines Morgens wurde man geboren, und ein Fest wurde improvisiert. Eines Abends starb man, und ein anderes Fest wurde organisiert.

Ich erwies mich als ein normaler Mensch, Sohn einer normalen Mutter und eines normalen Vaters; ich war zuerst ein normales Kind, dann ein normaler Erwachsener, der sich verletzt, der blutet, den die Gefahr erschreckt. Es brauchte diese Episode auf der kleinen Insel, damit … Aber greifen wir nicht vor.

Wann beginnt das Leben eines Individuums? Bei seiner Geburt, wenn es den mütterlichen Schoß verlässt?

Nein, weil es Monate darin verbringt.

Bei der Zeugung, wenn der männliche Samen die weibliche Form erreicht?

Nein, weil Sperma und Eizelle schon vor ihrer Begegnung im Körper des Erzeugers und der Erzeugerin wohnten.

Also dann bei der Geburt des Vaters und der Mutter?

Auch nicht, weil Vater und Mutter selbst von Eltern abstammen, die von Eltern herkommen, die Eltern entstammen, die … Das Erbgut stellt sich unendlich oft neu auf. Kann man die Sekunde bestimmen, in der die Gene ihren Weg als Gene beginnen? Muss man auf den ersten Mann und die erste Frau zurückgehen? Man wird weder einen Urmann noch eine Urfrau entdecken … In uns gibt es Millionen Elemente, die uns leben lassen, die es vorher schon gegeben hat. Kein Leben beginnt, es ist ein Ergebnis. Vor dem, was ist, ist immer schon etwas gewesen.

Und doch weiß ich, wann mein Leben begonnen hat. Zweifelsfrei. Es ging los, als ich Nura begegnete. Der strahlenden Nura. Der herrlichen Nura. Der schrecklichen Nura. Nach meiner Mutter hat eine Frau Noam das Leben geschenkt, eine Frau, die … Entschuldigung, ich presche unnötig vor … Entschuldigen Sie meine Ungeschicklichkeit, ich übe die Kunst des Schreibens nur unbeholfen aus. Und außerdem … Ich kann es kaum erwarten, von Nura zu sprechen.

Zu meiner Zeit war die Kindheit kurz. Wir lernten weder Lesen noch Schreiben, keine Schulpflicht prägte unsere Jahre. Wir gingen zwar nicht zur Schule, aber wir lernten trotzdem jede Menge: die Götter und die Geister zu respektieren, die essbaren Tiere zu jagen, die schädlichen Tiere zu töten, sich gegen die aggressiven Tiere zu schützen, die Haustiere zu zähmen, unsere Schafherden zu bewachen, die Mufflons zu melken, Beeren zu pflücken, Pflanzen zu säen, sie zu kultivieren, zu wässern, sie vor wilden Raubtieren zu schützen, sie zu ernten und sie haltbar zu machen. Unsere Erziehung schloss auch die Hygiene, die Körperbemalung und das Frisieren ein. Hinzu kamen Kochen, Weben, Nähen, Kämpfen und das Herstellen von Werkzeugen.

Die Kindheit endete schnell. Mit den ersten Haaren wurde der Junge zum Mann; mit der ersten Blutung wurde das Mädchen zur Frau. Zeremonien markierten diese Verwandlung – festgelegte, extreme, manchmal grausame Rituale, die wir als Kinder ebenso ersehnt wie gefürchtet haben. Wenn man die Pubertät erreicht hatte, bildeten sich Paare, die meist von den Eltern der beiden Familien bestimmt wurden.

Mit dreizehn vereinten sie mich mit Mina. Mit dreizehn verbrachte ich das erste Mal die Nacht mit einer Frau.

Das gefiel mir nur mäßig.

Gewiss, ich entzog mich dem nicht, aber mehr Freude machte es mir, mit den Hunden zu spielen, mit den Ziegen herumzuspringen, die Mufflons zusammenzutreiben, das Fließen der Wildbäche zu beobachten, ja sogar – ich gebe es zu – mit meinen Freunden zu raufen. Die Nächte mit meiner Frau bereiteten mir kein besonderes Vergnügen. Diese Halbherzigkeit war weder für mich noch meine Angehörigen ein Problem. Wir besaßen eine Frau nicht, um die Wollust zu entdecken; wir besaßen eine Frau, weil man einen Mann mit einer Frau verband, sobald ihre Körper reif wurden. Gefallen oder Nichtgefallen, diese Nuancen kamen in unseren Unterhaltungen und Überlegungen nicht vor.

Fürs Erste führte ich die geringe Zuneigung, die ich für Mina empfand, auf einen Ekel zurück. Meiner Frau dagegen hatte ich nichts vorzuwerfen.

Aus Naivität, Faulheit, Gehorsam, Gewöhnung ahnte ich nichts von dem Zwang, dem ich unterlag: Unsere Gemeinschaft hatte mich dazu gebracht, den Akt zu verrichten, ohne dass ich Lust dazu gehabt hätte. Meine Haare hatten Zeit gehabt, zu wachsen, mein Verlangen nicht. Natürlich hatte ich, hinter Büschen versteckt mit meinen Kameraden, die Brüste, die Pobacken, die Becken der Nachbarinnen ausspioniert am Ufer des Bachs, wenn sie sich wuschen … Aber ist spionieren begehren? Schlüpfrige Worte unter Kumpeln auszusprechen, reicht das, sie in mentale Bilder, in Obsessionen, in Fantasien zu verwandeln? Begierde war mir fremd. Es wäre nötig gewesen, dass mir die Frauen fehlten, damit ich mich auf Mina stürzte; es wäre nötig gewesen, dass ich sie mir voller Inbrunst in meinen Armen wünschte, damit unser Liebesspiel mich berauschte. Aber die Gesellschaft hatte mir die Sättigung vor dem Hunger geschenkt. Verheiratet mit dreizehn, schlief ich mit meiner Frau; es war keine Lust, es war eine Norm.

Dennoch hatte ich die Sinneslust kurz zuvor durchaus kennengelernt, aber … nein, das werde ich erzählen, wenn die Zeit gekommen ist. Entschuldigung, ich beende diese Abschweifung, sonst würde ich geradewegs ins Dickicht geraten.

Noam gedieh also mit Mina in seinem Dorf.

Ich hielt mich nicht für eine wichtige Person.

Ich hielt mich nicht für eine Person.

Ich hielt mich für gar nichts.

Die Tage und die Jahreszeiten folgten einander. Wir nahmen an einem kollektiven Marsch teil. Ich lebte nicht meine Geschichte, sondern unsere Geschichte, unter den Meinen, wie die Meinen. Ich erwartete nichts – glaube ich – vom Leben, außer dass es weiterging.

Mina brachte einen Sohn, eine Tochter und dann Zwillinge zur Welt. Was bedeutet, dass ich einen Sohn, eine Tochter und dann Zwillinge bekam.

Sie wurden alle nicht älter als ein Jahr. Mama, die so stolz auf ihre elf Kinder war, war achtzehnmal niedergekommen, um dieses Ergebnis zu erzielen. Sich fortzupflanzen, erwies sich als schwierige, undankbare, mit Niederlagen gespickte Aufgabe. Man empfing einen kleinen Körper, der schrie, man kümmerte sich um ihn, gab ihm zu essen, zu trinken, sorgte für ausreichend Schlaf, achtete aber darauf, dass das Band, das zu reißen drohte, nicht zu stark und zu eng wurde. Wenn man sich an ein Kind binden wollte, wartete man, bis es sieben war und die Kinderkrankheiten überstanden hatte. Heute nennen manche Leute das siebte Lebensjahr das »Alter der Vernunft«; früher war das das Alter, in dem man sich traute, ein Kind mit Vernunft zu lieben.

Ist man verpflichtet, seine Kinder zu lieben? Viele um mich herum verzichteten darauf; es genügte ihnen, sie aufzuziehen, sie zu ernähren und sie zur Pubertät zu führen, um die Wertschätzung der Gemeinschaft zu erringen. Warum lieben? Erleichtert Lieben die Vater- oder Mutterschaft?

Mina liebte ihre Kinder sehr, was sie zutiefst unglücklich machte. Jeder Todeskampf löste Weinkrämpfe aus, was sie zu längeren Phasen tiefer Niedergeschlagenheit verdammte, in denen sie sich von mir nicht anrühren ließ. Ich hatte mich den Säuglingen gegenüber auf eine effiziente, funktionelle Verfügbarkeit beschränkt, die mich kaum zu etwas verpflichtete.

Beim Wiederlesen dieser Zeilen stelle ich fest, dass ich mein damaliges Leben aus einer gewissen Distanz heraus beschreibe.

Nichts klingt stimmiger als diese Distanz … Ich lebte auf Distanz. Ich wusste nicht, dass Noam sich auffächern, sich individualisieren, eigene Gedanken, seltsame Vorlieben, Ambitionen, Ablehnungen äußern konnte. Ich war nicht ein anderer, ich war die anderen …

Ich musste erst Nura begegnen, damit alles anders wurde … Nein! Erneut presche ich vor. Der Reihe nach.

Im Dorf führten wir ein mühsames und unruhiges Leben. Unsere Bäuche waren satt, unsere Herzen in Alarmbereitschaft. Während wir dank der Götter und der Geister, dank der fischreichen Seen und Flüsse, dank unserer fruchtbaren Felder und unserer gut genährten Tiere den Hunger nicht fürchteten, fürchteten wir dagegen die Jäger, die allein oder in organisierten Banden auftauchten. Frieden gab es nicht, auch keine Hoffnung darauf; wir befanden uns ständig auf der Hut. Nichts garantierte Ordnung und Sicherheit, wir mussten stets wachsam sein, uns verteidigen, kämpfen, andernfalls wurden wir ausgeplündert und massakriert.

Es wurde ausgiebig gestorben in jener Zeit. Gewiss, jeder Mensch hatte nur ein Leben zu verlieren, aber wir starben aufgrund unterschiedlicher Ursachen. Wir starben durch die Tatze eines Bären, den Angriff eines Wildschweins, den Biss eines Wolfs; wir starben durch Stürze, Verletzungen, Fieber, Verdauungsstörungen; wir starben am Kopf, am Mund, an den Zähnen, an den Eingeweiden, am Arsch; wir starben an einem gebrochenen Knochen, an einem geschwollenen Bein, an einer eiternden Wunde, an einer gelben Haut, an Schorf, der uns bedeckte, an Anschwellungen der Lymphknoten; wir starben an Schwäche, an Erschöpfung, an Entzündungen, an Schlägen des Feindes. Niemand starb an Altersschwäche. Die Zeit destillierte den Tod nicht, sie hatte keine Zeit dazu …

Die Völker des Sees lebten in gutem Einvernehmen miteinander. Unsere täglichen Aktivitäten verbanden uns, aber auch unsere Verehrung der Unsichtbaren; wir teilten den See und seinen Geist, die Flüsse und ihre Seele, die Quellen und ihre Nymphen, deren Verehrung wir feierten. Da die Üppigkeit der Natur jede Rivalität überflüssig machte, knüpften die Dörfer herzliche Beziehungen. Sie tauschten Gegenstände und Frauen aus. Warum Gegenstände? Weil dieser Schleifer ausgezeichnete Äxte herstellte, sein Cousin scharfe Pfeilspitzen, jener Schmuckhersteller Halsketten aus Knochen von ausgesuchter Feinheit fertigte, dieser Weber mehrfarbige Stoffe lieferte und jener Gerber das Leder perfekt geschmeidig machte. Warum Frauen? Würden sie sich im Nachbardorf als besser, im weit entfernten Dorf als außergewöhnlich erweisen? Dieser etablierte Brauch war von einer dumpfen Notwendigkeit geprägt, deren Grund sich uns nicht erschloss.

Was kannten wir vom Rest der Welt? Keiner von uns hatte sich je mehr als drei Tagesmärsche vom Ufer wegbewegt – oder er war nicht zurückgekommen. Gelegentlich beschrieb uns ein überschwänglicher und gesprächiger Reisender, dem wir Gastfreundschaft gewährten, beim abendlichen Zusammensein andere Seen, ungemütliche, stürmisch bewegte, launische, tosende, tödliche Seen. Wir hörten uns diese überspannten Hirngespinste an, ohne ihnen Glauben zu schenken, und nahmen vor allem zwei Gedanken mit: Wir wohnten im Zentrum des Universums, und kein Volk konnte es mit uns aufnehmen.*

Die Menschen neigten zu allen Zeiten zum Rassismus, meine Erfahrung aus mehreren Jahrtausenden bezeugt das; ich kann nichts erkennen, was so spontan – um nicht zu sagen natürlich – wäre wie die Verachtung einer Gruppe einer anderen gegenüber.

Am Ufer des Sees dachten wir, dass wir, die Sesshaften, eine den Jägern, dieser abscheulichen Rasse, überlegene Menschheit bildeten. Sie sprachen nicht unsere Sprache, sie schleuderten sich tierische Schreie zu, die sie angeblich verstanden – verstehen die Hunde nicht das Gebell ihrer Artgenossen? Außerdem stanken sie, wuschen sich kaum, behielten ihre Flöhe, aßen schlecht. Und schließlich schliefen sie draußen oder in Höhlen, wie Wölfe, oder besser in Hütten aus Häuten, die sie auf- und abbauten, sie kannten keine stabil gebauten Häuser und begnügten sich damit, zu morden, zu kauen, zu vögeln und zu schlafen. Tiere! Sobald sie einen Ort geplündert hatten, verließen sie ihn; Jahre später kamen sie wieder, wenn Flora und Fauna sich regeneriert hatten, und plünderten ihn erneut. Plünderer! Anstatt zu lernen, die Pflanzen zu beobachten, um sie zu kultivieren, anstatt sich Herden zuzulegen, die ihnen Milch, Leder und Fleisch hätten liefern können, verurteilten sie sich zu ewigem Umherirren. Sie zerstörten, sie produzierten nicht. Während wir, die Sesshaften, Vorräte von Getreide und geräuchertem Fisch anlegten, die uns erlaubten, durch die schwierigen Monate zu kommen, lebten sie von Tag zu Tag – die Schlauesten trugen manchmal einen Sack Haselnüsse mit sich, aber die Stärksten ermordeten die Schlauesten, um sich ihrer Vorräte zu bemächtigen.

»Jedenfalls töten sie ihre Kinder«, murmelte Mama und betastete ihr Bernsteinamulett, das die Dämonen vertrieb.

»Kindesmörder«, so nannte man die Barbaren. Wir wussten nicht, ob es sich um eine Legende oder um die Wahrheit handelte; wenn wir Jägerfrauen oder Jägermänner sahen, die zu allem bereit waren, um das Baby zu ernähren, das sie an sich drückten, fiel es uns schwer, uns vorzustellen, dass sie ihre Sprösslinge umbrachten.

»Sie essen sie«, unterstellte Abida, meine jüngere Schwester.

»Wie entsetzlich!«, rief Bibla, meine letzte Schwester. »Die Menschen essen sich nicht gegenseitig.«

»Die Jäger sind keine Menschen!«

Wir stritten uns so oft über dieses Thema, dass Pannoam, unser Vater, uns eines Abends eine Erklärung anbot: »Die Jäger reproduzieren sich weniger, weil sie sich mit mehreren Kleinen nicht fortbewegen können. Jeder Elternteil trägt ein Baby. Sie belasten sich nicht mit einem Neugeborenen, solange das Vorhergehende nicht herumtollt. Sie gründen nie wie wir große Familien.«**

Mein Vater war immer bestrebt, gerecht zu sein, selbst wenn er über die Jäger sprach, das Schreckgespenst für uns, die Völker des Sees.

Als mein Großvater Kaddur mit etwa dreißig an einer Krankheit starb, durch die sein Bauch sich aufgebläht hatte, wurde mein Vater Chef des Dorfs.

»Pannoam? Es gibt niemanden über ihm!«, pflegten die Leute zu sagen.

Pannoam besaß die Qualitäten eines Führers und, mehr noch, er ließ sie auf den ersten Blick erkennen. Er beeindruckte nicht nur durch seine Größe – lange Beine, breite Schultern, gestählte Muskeln –, die ich geerbt habe, sein Gesicht strahlte auch eine kontrollierte Ausgeglichenheit aus. Sein dicker Hals, seine kräftigen Kiefer, seine von hervorstehenden violetten Adern durchzogenen Schläfen ließen ein Temperament erahnen, das zu Aggressivität fähig war, und seine hohe Stirn deutete auf Intelligenz hin, seine Augen drückten Sanftheit aus und seine fleischigen Lippen Wollust. Sobald er auftauchte, verkörperte er für sich allein, was man von einem Mann erwartete, was man sich von einem Chef erhoffte.

»Sehen und voraussehen, Noam«, sagte er immer wieder. »Du musst sehen und voraussehen. Du darfst dich nicht zufriedengeben mit dem, was ist, du musst dich um das kümmern, was sein wird.«

Seine Aufmerksamkeit ging so weit, dass er zahlreiche Veränderungen einführte.

Er befahl, die Holzhäuser aufzugeben, die auf Pfählen standen und die wir im Winter im Schlamm errichteten, wenn das Wasser niedrig war.

»Warum ändern? Wir haben es immer so gemacht!«, protestierten die Einwohner.***

»Das Wasser steigt.«

»Das hängt von den Jahreszeiten ab.«

Im Laufe des Jahres konnte seine Höhe die Größe von zwei Menschen erreichen. Im Herbst stieg die Wasseroberfläche entlang der Pfähle, berührte den Fußboden und überschwemmte manche sogar. Die Völker des Sees empfanden diese Hochwasser als Ausdruck des Zorns der Götter, worauf sie allerdings nur mit Opfern und Opfergaben reagierten. Wenn das Niveau sank, sahen sie darin das Ergebnis ihrer Frömmigkeit, die die Gottheiten besänftigt hatte.

Laut Pannoam stieg das durchschnittliche Niveau an, auch wenn viele es leugneten. Da ein Haus zehn Jahre standhielt – die aus Eiche etwas länger als die aus Nadelholz –, musste jede Familie sich vom See entfernen, um es neu zu bauen; sie konnten es nie an der ursprünglichen Stelle wieder aufbauen, ein Beweis, dass das Wasser allmählich die Erde auffraß.

»Das ist kein Schicksal, das ist eine Veränderung.«

»Wo ist der Unterschied?«

»Dem Schicksal ist man ausgeliefert. Einer Veränderung passt man sich an.«

»Aber wir bitten den Geist des Sees, die Seelen der Flüsse.«

»Ich bezweifle, dass der Geist des Sees und die Seelen der Flüsse ihr Verhalten nach den Wünschen der Sesshaften ausrichten. Wenn die Gottheiten beschlossen haben anzuschwellen, werden sie anschwellen, den Menschen zum Trotz. Wir müssen ihnen gehorchen, Noam, sie beherrschen uns.«

Es gelang ihm, die Einwohner zu überzeugen, so wie er mich überzeugt hatte, Häuser in einer trockenen, schützenden Senke zu errichten, die den See überragte. Und das ganze Dorf zog um. Mein Vater nutzte die Gelegenheit, um eine neue Konstruktion vorzuschreiben, die Basis aus Stein, den oberen Teil aus Strohlehm auf einem Gerüst aus Holz; diese Wände boten den Winden und Unwettern dauerhaft Widerstand.

Pannoam, der verlangte, dass ich ihn überallhin begleitete, um mich auszubilden, brachte seine Bevölkerung dazu, ihren Kampf gegen die äußeren Gefahren zu organisieren. Es gab bei uns zwar schon eine Aufteilung der Aufgaben – Bauern, die sich der Töpferei, dem Weben, der Herstellung von Seilen, dem Behauen von Steinen oder dem Holzfällen widmeten –, aber er schlug vor, sie zu erweitern.

»Einige werden sich ausschließlich um die Verteidigung des Dorfs kümmern. Befreit von den Aufgaben, werden sie sich den einsamen Taugenichtsen und den Horden der Jäger entgegenstellen.«

Die Dorfbewohner empörten sich.