14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

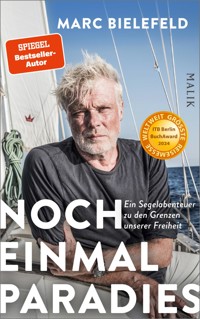

Raus aufs Wasser, rein ins Leben Inmitten der Krisen beschließt Marc Bielefeld, den Blick auf andere Horizonte zu richten. Für ein Jahr will er mit seiner Freundin durchs Mittelmeer segeln und eine verlorene Freiheit zurückgewinnen. Will Luft holen und sich treiben lassen, die Schönheiten des Mittelmeerraums aufsaugen, Momente der Einfachheit und den Rhythmus der Natur genießen. Abenteuer mit Tiefgang In Barcelona erstehen sie einen alten Zweimaster, die Solemar; dann heißt es »Leinen los!«. Unterwegs steuern sie kleine Häfen an, ankern in traumhaften Buchten, erkunden wilde Küsten. An Bord gilt es mit wenig auszukommen. Auf offener See springen Delfine neben dem Schiff; oft sehen sie tagelang nur Wasser und Himmel. Doch auch das mare nostrum – noch immer Paradies – gerät durch Klimawandel, Flüchtlingsschiffe und Krieg aus den Fugen. Der Autor trifft auf festgesetzte Oligarchen-Jachten und Strandverkäufer aus Nordafrika. Er taucht mit Thunfischschwärmen, aber auch durch sterbende Seegraswiesen und sieht, wie der Meeresboden mit Coronamasken übersät ist. Und immer wieder begegnet er Menschen, die gegensteuern, Lebensräume retten und Grund zur Hoffnung geben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.malik.de

Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Noch einmal Paradies« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.

Mit 37 Fotos

© Piper Verlag GmbH, München 2023

Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, kohlhaas-buchgestaltung.de

Coverabbildung: Silke Lipsmeier

Karte: Marlise Kunkel, München

Fotos: Silke Lipsmeier/Marc Bielefeld, außer anders angegeben

Illustration: Silke Lipsmeier (Linoldruck)

Litho: Lorenz & Zeller, Inning am Ammersee

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Karte der Reiseroute

Vorbemerkung

Motto

Sonne und Meer

Das schwankende Paradies

Warmes Wasser

Ansichten einer Schatzinsel

Wir, die Vergnügten

Das wundervolle Geschrei der Vögel

Gezeitenwechsel

Vor blauem Horizont

Der pinke Strand

Kurs in die Hitze

Afrika

Glossar

Bilder an Bord der »Solemar«

Mit dem Wind

Aufbruch in Spanien

Inselwelten

Die Signaturen der Moderne

Alltag an Bord

In der Glut des Sommers

Schwindende Schätze

Kurs auf die Korallenküste

Bootsleben

Anmerkungen

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Karte der Reiseroute

Vorbemerkung

Dieses Buch wurde fast ausschließlich an einem Navigationstisch geschrieben. Die restlichen Seiten entstanden im Liegen, auf die Koje gestreckt, die Beine am Mastkasten abgestützt. Beide Orte befinden sich an Bord einer Ketsch vom Typ Whitby 42, erbaut 1979 in Florida, USA. Die Jacht verbrachte viele Jahre in der Karibik, bevor sie den Atlantik überquerte und nach Spanien segelte. Fortan fuhr sie auf dem Mittelmeer, einem der geschichtsträchtigsten, zugleich jüngsten und fragilsten Meere der Welt. Das Schiff trug uns vom Sommer 2021 bis in den Herbst 2022 sicher durch Wind und Hitze und brachte uns zu verschiedenen Ufern des westlichen Mare Nostrum. Zuerst begegneten wir diesem Meer mit kindlicher Freude und beinahe ungetrübter Reiselust. Mit den Monaten und langen Etappen aber schärften sich allmählich die Ansichten und Einsichten, bis das Meer und seine Phänomene sich auch als dies offenbarten: als gnadenloser Spiegel unserer aufgewühlten Zeiten. Unser Schiff trug uns jedoch nicht nur übers Wasser, sondern auch zu vielen Menschen, die wir auf unserer Reise trafen. Wir alle blickten sehnsüchtig auf dieses Meer. So sehnsüchtig, wie wir vorher vielleicht noch nie auf blaues Wasser geschaut hatten.

Mit einer philosophischen Fanfare stürzt sich Cato in sein Schwert;

ich verziehe mich wortlos an Bord.

Herman Melville, »Moby Dick«

Sonne und Meer

Eine alte Ketsch wartet in Barcelona

Am Abend sank im Nordwesten die Sonne über dem Meer, ein warmer Wind strich über Deck, wir saßen barfuß am Steuerrad. Das Festland hatte sich längst aufgelöst, keine Wolke stand am Himmel. Am Horizont, gute vier Seemeilen entfernt, zog noch ein spanisches Fischerboot dahin, das auf nördlichem Kurs Richtung Côte d’Azur fuhr. Ich blickte durchs Fernglas, peilte den Trawler in gut siebzig Grad. Er hatte zwei Netze draußen, schüttere Silhouetten vor blassem Blau, seine Positionslichter glommen schon. Dann verschwand das Schiff hinter der bereits dunkelnden Kimm, und wir waren allein auf See.

Wir hatten alle Segel gesetzt, Genua, Groß, Besan, so zogen wir nach Osten aufs Meer hinaus, einem Seevogel gleich. Das Boot machte um die fünf Knoten, beruhigende neun Kilometer pro Stunde, ein ganzer Hausstand unter weißen Tüchern, der mit stetig nickendem Bug über eine von Millionen Lichtreflexen ziselierte Fläche glitt und nichts als ein stetiges Rauschen von sich gab. Es war der Takt des Segelns. Alle vier, fünf Sekunden ein Schäumen, ein Sprudeln. Der Rumpf, der sich in den Rhythmus der Wellen warf und allein mit dem Wind seine Reise antrat.

Silke saß auf der Backskiste. Sie lehnte mit dem Rücken am Steuerschemel, und der Schatten des Besanmasts wanderte jedes Mal über ihre Beine, wenn das Boot ein paar Grad nach Backbord oder Steuerbord auswanderte. Ich drehte mich zur Sonne um. Sie hing tief über dem westlichen Horizont, und wahrscheinlich würde der Seewind bald abflauen, wenn es zur Nacht hin eine Spur kälter werden würde.

Die Luken auf dem Vordeck standen alle offen, und durch den vorderen Niedergang fiel der Blick in die Kombüse. An Bord hatten wir alles verstaut, was wir für die nächste Zeit brauchen würden. Brot, Avocados, Bananen, Butter, Marmelade. Mehl, Gewürze, Nudeln, Fladenbrot und Couscous für die nächsten Wochen. Dazu Dosen voller Thunfisch und Mejillones, Wasser, Säfte, Bier und Wein. Unten in der Kajüte baumelte das Netz mit den Zwiebeln und Zitronen. Daneben, verknotet an drei Tampen, torkelte die Petroleumlampe, die ich vor Jahren auf einem Flohmarkt gekauft hatte.

Ich saß in der Plicht, blickte hoch in die Masten. Die Segel standen gut im Wind, und wir würden für die Nacht nicht reffen müssen. So kamen wir still voran, Seemeile für Seemeile, und irgendwann zum Morgen hin würden wir die Balearensee erreichen.

Mehr brauche ich gerade nicht, dachte ich. Alles war gut. Das Unterwegssein auf dem Meer kam noch immer einer Art Balsam gleich. Man reiste durch dieses Element, enthoben, ganz beim Himmel, den Regungen des Winds und den Zeichnungen des Wassers. Die Welt schien jetzt weit weg, der ganze Wahnwitz. Ich schielte aufs Handy. Wir hatten schon lange keinen Empfang mehr. Rundherum nur noch Meer.

Es war die erste Fahrt auf unserem neuen Boot. Wir wussten noch nicht, wie lange wir letzten Endes auf dem Schiff, auf dem Wasser bleiben würden. Alles stand offen. Es herrschten jetzt seltsame Zeiten, und bereits auf diesen ersten Seemeilen über das Mittelmeer wuchs mir das Boot ans Herz wie ein guter Freund.

Schon vor einiger Zeit, irgendwann vor zwei, drei Jahren, war es das erste Mal geschehen. Ich erinnere mich, dass ich mit dem Auto von Hamburg aufs Land fuhr, weit hinaus an die Elbe, wo ich wohnte. Die Ortschaften wurden schmaler, Finkenwerder, Jork, Cranz, hinter Grünendeich dünnte sich die Welt weiter aus. Vor der Scheibe rollte das Alte Land vorbei, die Apfelhöfe südlich des Stroms, die Reetdachhäuser und Hofläden der Obstbauern im Norden Deutschlands. Ich hatte das Radio laufen. Bei Hollern-Twielenfleth kam der Abbieger ins Kehdinger Land, eine Kreuzung und eine rote Ampel, vor der ich wie meistens halten musste und wo mich nun das erste Mal eine massive Sehnsucht überkam. Das Wort wird ja allzu oft missbraucht, doch diesmal traf es eindeutig zu.

Auf einmal sah ich das Meer vor mir. Ein fließendes Blau, sonnenbeschienen, ausgebreitet ins Nirgendwo. Ich musste an jene Zeiten denken, die ich früher auf meinen Segelschiffen verbracht hatte. Vor meinem geistigen Auge sah ich das Folkeboot, mit dem vor über zwanzig Jahren alles begann. Ein herrliches kleines Segelschiff aus Holz, mit dem ich damals Anlegemanöver übte und bald die ersten Seemeilen über offenes Wasser wagte. Vom schwedischen Råå segelte ich rüber zur Insel Ven, dann zu den Inseln der Dänischen Südsee. Ich sah vom Meer aus die Felder und kleinen Dorfkirchen, blickte über die Sandbänke und Landzungen, sah die Vögel, die durch die Wasserwelt flogen.

Ich dachte an das zweite Boot, das ich vor Jahren besaß. Ein schneeweißer Wingakreuzer, der sich in den schwedischen Schären versteckte. Ich war damit südlich nach Bornholm gesegelt, nach Westen in einen weiteren langen Sommer. Wochen, Monate verbrachte ich auf diesem Boot.

Dann verwischten die Bilder, verschwommen wie in einem zu schnell ablaufenden Daumenkino. Hinter mir waren sie schon am Hupen. Die Ampel war längst grün geworden, jäh wurde ich aus meinem Traum gerissen.

Während ich weiterfuhr, lief im Radio eine Sendung, die sich mit dem Zustand der Erde befasste. Ich gondelte so vor mich hin, achtete auf die Blitzer und sah die Reetdachhäuser vorbeiziehen.

In dem Radiobeitrag hieß es, dass nur noch drei Prozent der weltweiten Landfläche heute unberührte Wildnis seien, während die Zahl der Städte und Agrarflächen weiter steige. Der Sprecher sagte, es gebe in Deutschland praktisch keine Natur mehr. Und wenn wir sagen, wir fahren aufs Land, raus in die Natur, was ich ja gerade tat, dann sei das in Wahrheit gar keine Natur mehr. Alles Agrarland. Felder, Äcker, bewirtschafteter Boden. Vom Menschen domestizierte Erde.

Ich sah aus dem Fenster. Der Mann hatte recht. Felder und Landwirtschaft, so weit das Auge blicken konnte. Entwässerte Moore und Maisfluren, Trecker, Heumaschinen, Obstplantagen. Der Norden Deutschlands war quasi flächendeckend nutzbar gemacht worden. Nein, da war keine echte Natur mehr, keine Wildnis. Diese Bezeichnung hielt sich höchstens noch als Missverständnis.

Vor meinem inneren Auge tauchten die nächsten Bilder auf. Ich sah die dritte Jacht vor mir, die ich einmal besessen hatte. Acht Jahre hatte ich auf ihr gelebt und gearbeitet, oft monatelang, bis die Winter kamen und es im Norden zu kalt wurde. Und dann, eines Tages, hatte ich auch das letzte Schiff verkauft. Ich brauchte mal eine Pause vom jahrelangen Segeln. Dachte ich.

Nun tauchten der Rumpf, der Mast, die hölzerne Kajüte wieder auf, ein Geisterschiff in der Erinnerung. Wir gleiten durch Schottland, durch die Meerengen und Sunde der Inneren Hebriden. Da sind die kargen Inseln, die vor dem Bug aufsteigen, das von der Strömung zerrupfte Meer. Schafe stehen auf den Wiesen, ich kann sie sehen in der Ferne, vom Wasser aus, vom Boot.

Was für ein Frieden.

In den folgenden Monaten kehrten die Visionen vom Meer immer wieder, und ich konnte und wollte nichts dagegen tun. Bis ich merkte, dass es sich nicht nur um Tagträumereien handelte. Eine unbändige Lust, wieder auf dem Wasser zu sein, wuchs in mir. Der Drang, wieder auf ein Boot zu springen. Ein Segelboot. Dieses Verlangen steigerte sich mit jeder trübsinnigen Meldung, die mir entgegenschlug. Man musste ja nur noch das Radio oder den Fernseher anschalten, musste nur aufs Handy starren oder mit irgendjemandem sprechen. Die schlechten Nachrichten kamen aus allen Himmelsrichtungen.

Bald musste ich immer öfter an jene Zeiten denken, die ich in meinem Leben am Wasser verbracht hatte. Irgendwo in den Häfen, auf dem Meer, auf den Schiffen. Die Szenen waren fast schon filmreife Sequenzen, die mir durch den Kopf schossen, während ich im Auto saß oder manchmal auch nur irgendwo gedankenverloren stand. Die Visionen taten gut. Sie beruhigten mich in diesen komischen Zeiten.

Was war da draußen los?

Klimawandel. Erderwärmung. Artensterben. Regenwälder, die verschwinden, Korallenriffe, die sterben. Kürzlich haben Wissenschaftler des israelischen Weizmann-Instituts verkündet, dass die Masse der menschengemachten toten Dinge erstmals die lebendige Biomasse auf dem Planeten übersteigt. Die Straßen, Autos, Häuser, Brücken, Fabriken und Produkte des Menschen wiegen jetzt mehr als sämtliche Wälder, Bäume, Tiere und Bakterien der Erde zusammen. Seit der ersten landwirtschaftlichen Revolution hätten Menschen allein die pflanzliche Biomasse von rund zwei Teratonnen – 2 000 000 000 000 Tonnen – auf gegenwärtig rund eine Teratonne reduziert.[1] Das Unvorstellbare: willkommen in den Realitäten des Anthropozäns. Für die jungen Generationen steht die Zukunft auf dem Spiel. Das Bundesverfassungsgericht sollte dies per höchstrichterlichem Beschluss verkünden.

Ich nahm das alles wahr, so wie wir es alle wahrnehmen, las Zeitungen und Nachrichtenmagazine, hörte Radio, gelegentlich einen Podcast. Ich schaute die Abendnachrichten, die Talkshows, die Extras. Inmitten all der Probleme, die uns umzingeln, fragte ich mich manchmal, ob nicht irgendwo auch noch der Zustand eines unbeschwerten Daseins existierte. Das einfache, elementare Glück, die Schönheit der Natur. Kein Motorengeräusch, kein Rumoren mehr. Nur der Wind und das Boot. Das Wunder des geräuschlosen Vorankommens, untermalt von den am Bug schäumenden Wellen. Ins Meer springen, Fische sehen. Die Erfahrung, in einer heilen Welt zu leben. Auf einem intakten Planeten.

Ich sah mich selbst, wie ich in Badehose am Heck einer Jacht stehe, mit der Schlagpütz ein paar Liter Salzwasser hochschöpfe und sie mir in einem Guss über den Kopf schütte. Ich hörte den Wind, wenn er in den Häfen durch die Riggs der Schiffe pfeift, das beruhigende Knarzen der Festmacherleinen, wenn das Boot an seinem Liegeplatz schaukelt. Ich konnte das alles spüren, schmecken. Ich sah die Ankerbuchten, die Sandbänke und Lagunen. Sah die Segel, die im Wind stehen wie Vogelflügel.

Um mich zu beruhigen, ging ich draußen in meinem Dorf bald regelmäßig in das kleine Schwimmbad. Dort zog ich meine Bahnen in dem hellblauen Wasser, achthundert Meter, tausend Meter, ich kraulte, wechselte zum Brustschwimmen, dann wieder zurück zum Kraulen. Beim Schwimmen kommt man irgendwann in einen wunderbaren Rhythmus, kann im Takt der fließenden Bewegungen und des stetigen Atmens herrlich in seine Gedankenwelten hinabschweben. Ich dachte nun gezielt an bestimmte Momente, die man beim Segeln immer wieder erlebt. Wie man das Boot im Hafen klarmacht, wie man vor dem Ablegen die losen Dinge unter Deck verstaut, die Schoten anschäkelt, das Beiboot lascht. Wie man noch einmal über Deck geht und die Wanten prüft, dann den Motor anschmeißt und hinausfährt. Wie dann irgendwann der Wind in die Segel greift und das Boot wie ein eigener Kosmos über die See zieht.

Ich sah das blaue Wasser förmlich vor mir, bewegt vom Wind, dunkler schraffiert, wo eine Bö über die Oberfläche heranschleicht. Schaumkronen brachen sich, und ich müsste jetzt nur noch einmal ums Kap, dachte ich, müsste nur einmal an der südlichen Untiefentonne vor dem Riff vorbei, dann hätte ich weites, offenes Meer vor dem Bug. Ich saß im Wind und rauchte eine. Da waren die Inseln der Dänischen Südsee, Lyø, Strynø, da waren die Strände und Steilküsten der deutschen Ostseeküste, die manchmal wie Leuchtstreifen vor dem Boot gelegen hatten. Das Meer war grün. Seegras wogte darin. Ich tauchte an Quallen vorbei, sah Krabben über den Meeresgrund laufen, sah die ungezählten Häufchen der Sand- und Wattwürmer, die aussahen wie Spaghetti. Unten lagen die Seekarten auf dem Navigationstisch, alles roch nach Lack und Salzwasser.

So schwamm ich meine Bahnen in dem Schwimmbad auf dem norddeutschen Land. Ich war im Wasser, träumte vom Wasser. Absorbiert.

Zurück im Auto, zurück zu Hause, zurück vor dem Computer, dem Smartphone, dem Fernseher, war es meist nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Schub an Unheil einen erreichte. Und ich merkte manchmal gar nicht, wie ich schon stumpf geworden war. Wie routiniert ich schon gar nicht mehr richtig hinhörte, sondern all die Nachrichten vielmehr auf eine innere Duldungslandschaft einprasselten.

Manchmal ermahnte ich mich, schärfer hinzuhören, offener und dezidierter wahrzunehmen. Ich rief mich dazu auf, all die Krisen einzuordnen und mir einen Reim darauf zu machen, auch um meine eigene Haltung zu hinterfragen und meiner Rolle als Bürger, als Mensch gerecht zu werden. Aber ich merkte, wie ich scheiterte. Wie ich irgendwann nicht mehr wollte, nicht mehr konnte. Und wie ich über meine eigene Abgestumpftheit erschrak.

Ich kann nicht genau sagen, was für ein Gefühl mich vielleicht nicht beherrschte, sich unterschwellig aber doch eingenistet hatte. Eine konfuse Mischung aus Resignation und Fassungslosigkeit, aus Angst, Erschöpfung, Ohnmacht, Wut, Selbstvorwurf und Traurigkeit. Auf jeden Fall dies: eine Überdosis an überspannten Nachrichten, die ich irgendwann nicht mehr in vollem Umfang ertragen konnte.

Zum Schluss hatte ich erhöhten Blutdruck, hundertachtzig zu hundert und solche Scherze. Das hatte ich noch nie gehabt. Ich wusste nicht, woran es lag. Der Arzt draußen auf dem Land wusste es auch nicht; er zuckte nur mit den Schultern. Vielleicht lag es an meinem Job, am jahrelangen Buchstabenaneinanderreihen. Vielleicht lag es an der Geschwindigkeit und an der Masse, mit der die Texte seit Langem zu produzieren waren. Alles hatte in einer stetigen Kurve zugenommen. Vielleicht lag es an dem einen oder anderen Glas Wein, das ich getrunken hatte, um die Gedanken zu besänftigen. Vielleicht lag es auch an der Großwetterlage, die allen nun komisch auf den Brustkorb drückte. Vielleicht lag es auch an allem zusammen.

Vom Tauchen im Meer wusste ich, was jetzt anstand. Wie oft hatte ich mich früher an den Ankerketten meiner Boote hinabgezogen, nur mit Flossen und mit einem Atemzug? Ich war schon auf zehn, fünfzehn Meter Tiefe hinabgetaucht, schwebte da unten über die vor Licht flirrenden Sandböden, über die in der Strömung wogenden Seegrasfelder. Und ich wusste genau: Irgendwann gehen die Atemreserven zur Neige. Nach ein bis zwei Minuten sinkt der Sauerstoffpegel im Organismus. Der Mensch wird dann unruhig, ab einem gewissen Punkt setzt das Zwerchfellflattern ein. Und dann ist es höchste Zeit, wieder aufzutauchen.

Luft holen.

So ging es mir in gewisser Weise auch jetzt, im echten Leben, im Alltag an Land. Ich gierte danach, endlich wieder ein Boot zu besteigen und das Leben in Sicherheit zu bringen. Für ein paar Monate, für ein Jahr. Vielleicht sogar für so lange, wie die Knochen es mitmachen würden. Ich war jetzt vierundfünfzig Jahre alt. Da denkt man schon mal ans Ende, darf aber auch noch mal von einem Anfang fantasieren und in gute Erinnerungen investieren.

Wasser vor dem Bug, Wasser unterm Kiel. Hier und da eine Hafenpinte, eine mit Haifischgebissen und Seegedöns dekorierte Bodega, ein hölzerner Steg, über den die Fußsohlen spazieren dürfen. Ich wollte Fische sehen. Wolken, Regen, Hagel, Sonne, Meer. Ja, ich hatte Lust, wieder zu stinken. Nach Salzwasser, nach Schweiß. Nach Einfachheit und Reduktion. Wollte wieder Schoten in den Händen spüren, selbst die Segel setzen, bis sich das ganze Boot in Bewegung setzen und irgendwohin kreuzen würde. Bloß weg. Bloß dahin, wo keine Menschensilos die Welt verbauen und keine Hiobsbotschaften einem die Seele verdüstern.

Es war an der Zeit, andere Ziele aufzusuchen. Buchten, Küsten, Kaps und Kimms. Ankergründe, Leuchttürme, Bojen, Häfen und Marinas. Das klang nach Vokabular – und es stand dringend ein Wechsel des Wortschatzes an. Zu lange hatte ich nicht mehr von Wanten und wehenden Flaggen gehört, zu lange selbst nicht mehr von Vorsegeln und Raumschotkursen gefaselt. Ein Fall schwerer Deviation.

So mäanderte der Traum durch mein Hirn und sträubte sich zunehmend vehementer gegen die Zeiten, die gerade aus dem Ruder zu laufen schienen. Es konnte gar nichts Heilsameres geben, als mir eine kapitale Ladung Seeluft zu verschreiben. Und es musste sie doch noch geben: die Paradiese auf diesem Planeten. Die Erfahrung des ungeschminkten Glücks.

Und natürlich, da war das gute alte Meer.

Noch ein Rezept stellte ich mir aus: das reduzierte Dasein auf ein paar Quadratmetern Boot. Das Schlichte und Notwendige. Das Nichtabgelenktsein von allem Unnötigen und Überflüssigen. Ballast abwerfen. Seepocken kratzen und den Kopf in die Fluten rutschen lassen.

Back to the roots? Ja, durchaus. Und warum auch nicht? Zurück zu den Wurzeln – wenn ich denn überhaupt noch wusste, was das ist.

Eines Tages nahm ich das Fahrrad und fuhr zum Ruthenstrom, einem stillen Seitenarm draußen an der Elbe, von dem aus man über die Sandbarren und Schilfgürtel hinaus auf den Strom blicken kann. Ein Containerfrachter arbeitete sich stromaufwärts, im Westen zog ein Lotsenschiff an Krautsand vorbei und steuerte durchs Fahrwasser. Inmitten der Berufsschifffahrt fuhr noch ein kleiner Kabinenkreuzer elbabwärts, fuhr seelenruhig über das Wasser unter dem tiefen Himmel dahin, lief stetig Richtung Sankt Margarethen, Richtung Mündung, Richtung Deutsche Bucht. Minutenlang hing ich dem Bild nach, sah, wie das kleine Schiff an den Fahrwassertonnen vorbeifuhr, wie das Heck schmaler wurde und Richtung offene Nordsee steuerte. Bestimmt stand der Skipper gerade am Steuerrad und bemaß ruhigen Auges sein Vorankommen. Sicher konnte er spüren, wie das Boot durch die Wellen stampfte. Vielleicht schaute er zwischendurch auf die Seekarte, zählte die Tonnen runter. Vielleicht schaute er gerade auch nur aufs Wasser, während seine Gedanken ums Boot kreisten wie die Seemöwen.

Ich wusste nun, was zu tun war. Es war nicht mehr aufzuhalten, es ging nicht anders. Luft holen, atmen.

Ich stand auf dem Deich und musste plötzlich an einen guten Geist denken. An einen alten Sinnesgefährten, der mir mit seinem Fürspruch gerade recht kam. Ich kannte die Stelle fast auswendig. Wie hatte Herman Melville in »Moby Dick« noch geschrieben? »Vor einigen Jahren (…) kam mir der Gedanke, mich ein wenig auf See umzutun. Das ist so meine Art, mich wieder zur Raison zu bringen. Wenn mir der Missmut am Mundwinkel zerrt (…), wenn ich (…) vor den Fenstern der Sargtischler stehenbleibe (…) und ich mir Gewalt antun muss, um nicht (…) jedem, der mir begegnet, kalten Blutes den Hut herunterzuschlagen – dann ist es für mich allerhöchste Zeit, auf See zu gehen. So helfe ich mir, wo sich andere eine Kugel in den Kopf schießen. Mit einer philosophischen Fanfare stürzt sich Cato in sein Schwert; ich verziehe mich wortlos an Bord.«[2]

So beginnt die berühmte Geschichte vom weißen Wal. So hat es Herman Melville vor über hundertfünfzig Jahren niedergeschrieben. Er hatte einen Nerv getroffen, schon damals. Heute kamen seine Worte einer ziemlich präzisen Beschreibung meiner emotionalen Gegenwartsverfassung gleich.

Ja, ein bisschen Seeluft atmen. Das war es. Ich wollte wieder ein Boot, und womöglich brauchte ich es sogar. Doch in den letzten anderthalb Jahrhunderten ist eine Menge passiert. Besonders in den letzten Jahrzehnten. Selbst die große Erzählung des Meeres hat sich verändert, ist ins Stottern geraten. Und sie wandelt sich weiter. Naiv wäre es, das Meer noch immer für die endlose Quelle unser Schöpfungsmythen zu halten, für die viel besungene Bühne der großen Freiheit. Wir alle wissen von der Überfischung der Ozeane, der Erwärmung der Meere, dem Schmelzen des arktischen Eises. Und wir alle wissen auch, dass wir zu großen Teilen selbst daran schuld sind. Ich fragte mich darum, wie es wohl sein würde, heute noch einmal so eine Flucht anzutreten, wenn auch in deutlich kleinerem Maßstab. Hinaus aufs Wasser, aufs Meer und zu seinen gelobten Ufern.

Sich einfach auf ein Segelschiff verziehen und das Leben für eine gewisse Zeit mit gebührendem Abstand leben.

Melville war drei Jahre lang selbst als Walfänger über den Pazifik gesegelt, bevor er »Moby Dick« schrieb. Doch sein großes Abenteuer war heute sowieso nicht mehr zu haben. Die Ozeane sind bis zum letzten Atoll kartografiert, die Wale, die sie damals jagten, weitgehend dezimiert. Die Welt vermessen, beschrieben, entmystifiziert. Darüber hinaus haben sich die Gegebenheiten noch auf vielen anderen Ebenen verschoben. Die Weltbevölkerung hat sich seit Melville verachtfacht, die Raumsonde »Voyager 1« hat das Sonnensystem verlassen, und besonders in den letzten zwei, drei Jahren ist vieles noch einmal komplett auf den Kopf gestellt worden. Waldbrände. Lieferketten. Flüchtlingsströme. Plastikmüll. Die Pandemie. Die Energieversorgung.

Ist es heute überhaupt noch zu verantworten, so eine Flucht anzutreten? Gibt es nicht genug zu tun? Sind da nicht dringendere Probleme, die es zu lösen gilt? Die Weltgemeinschaft hat gerade erst so richtig begriffen, dass wir vieles jetzt sehr schnell umbauen müssen. Wir haben die Ärmel hochzukrempeln, und es bleibt kaum mehr Zeit.

Ich überlegte. Mein Homeoffice würde zum Boatoffice werden. In dieser Hinsicht würde ich geradezu vorbildlich agieren, absolut zeitgemäß und ressourcenschonend. Und natürlich würde ich weiterarbeiten müssen; ich bin kein Privatier. Überdies, verlagerte ich mein Leben für eine gewisse Zeit auf ein Segelschiff, würde sich mein Dasein beachtlich herunterdrosseln. Und auch dies würde durchaus dem Gebot der Stunde entsprechen, den Erfordernissen, von denen viele jetzt sprachen.

So ein Bootsleben bringt das von ganz allein mit sich. Verbrauch und Konsum schmälern sich in vielerlei Hinsicht. Mit maximal sieben Knoten, zwölf Kilometern pro Stunde, kommt man voran. Langsam, nicht schnell. Maßvoll, nicht maßlos. An Bord gilt es, mit wenig auszukommen. Wasser, Strom, Essen, Trinken, Kleidung, Luxus und Zerstreuung – alles reduziert sich. An Bord so eines Segelschiffs gibt es gerade mal genug Platz für zwei Handvoll Bücher. Ein Seesack mit Klamotten muss reichen. Und natürlich: kein Fernsehen, kein WLAN, keine Dusche. Der Strom ist rationiert, zum Haarewaschen muss man ins Meer springen oder sich einen Eimer Wasser über den Kopf schütten.

Lediglich der Wind treibt das Boot voran.

Aber das allein war es nicht. Denn ich würde all den Problemen ja nicht entkommen, nicht entfliehen können. Nicht mehr heute. Im Gegenteil, manche Schieflagen würden auf so einer kleinen Seereise womöglich nur noch schärfer an die Oberfläche treten. Das Meer und seine Küsten sind Hauptzeugen des Anthropozäns, vielerorts Spiegel der heutigen Zeiten. Die Ozeane sind die großen Schauplätze der Geschehnisse. Immerhin, Wasser bedeckt drei Viertel unseres Planeten. Und natürlich wusste ich, dass das Meer dem Sinnbild einer unerschöpflichen Natur nicht mehr standhält – heute hält es uns vielmehr die erschöpfte Natur vor Augen.

Die neuen Narrative des Meeres würden viel verraten. Man müsste ihnen nur lauschen. Müsste die groben wie feinen Erzählstränge aufblättern und darin lesen. Vielleicht ließen sich manche Probleme dabei aus anderen Blickwinkeln betrachten, aus anderen Perspektiven verstehen. Und vielleicht würden sich aus neuen Ansichten auch neue Einsichten ergeben, neue Wege öffnen. Ja, womöglich wäre so eine kleine Meeresflucht heute sogar prädestiniert dafür, einen Blick über den Tellerrand zu werfen und die geschundene Welt von außen zu betrachten. Von außen und von innen. Das Meer, seine Schauplätze und Konnotationen waren schon immer große Storyteller. Vielleicht die größten, die wir haben. Seit jeher steht das Meer für Ursprung und Herkunft, reflektiert unsere Entwicklung, unser elementares Schicksal.

Leben und Tod, Tod und Leben. Alles kommt aus dem Meer, alles fließt wieder dorthin.

Ich stand da also nun oben auf dem Deich. Ein dicker Westwind wischte über die Elbe, wehte von der Rhinplatte rüber und kräuselte das Wasser. Wind gegen Strom, dachte ich. Zu spitzen Zacken zerblasen, floss das Wasser stromabwärts, vorbei an den schräg in der Ebbe hängenden Fahrwassertonnen. Rundherum dehnten sich die Marschen, Balje im Osten, Dithmarschen im Norden, der Himmel hing tief und grau, und nun war es so weit. Navigare necesse est.

Ja, verdammt, Seefahrt tut not – heute vielleicht mehr denn je! Ein Boot musste endlich wieder her. So ein herrlich gefiedertes Vehikel, das mich endlich wieder hinaus aufs Wasser tragen würde, komme, was wolle.

Ganz neu würde das Abenteuer für mich nicht sein, hatte ich in den letzten zwei Jahrzehnten doch immer wieder viel Zeit auf verschiedenen Segelschiffen verbracht. Neu allerdings würden heute die Umstände sein. Der ins Taumeln geratene Zeitgeist, das selbstverständliche Leben auf diesem Planeten, das so selbstverständlich nun nicht mehr war. An alten Gewissheiten nagten Zweifel, Verunsicherung, Unwägbarkeiten. Alle wussten um die zentralen Fragen, spürten, dass jetzt Großes am Kippen war. Und das würde wohl auch für das Segeln gelten. Es würde heute in einem anderen Licht stattfinden, würde sich anders anfühlen.

Doch alle dunklen Wolken konnten mir den Traum nicht verhageln. Ich wollte Meer, ich brauchte Boot.

Es dauerte nicht lange, da gingen meine Freundin und ich auf die Suche nach einem Schiff. Silke besitzt ebenfalls einen Segelschein. Sie liebt es, draußen zu sein, an der frischen Luft, unter wenig Menschen. Eine Frau der Weite. Unabhängig, freiheitsliebend. Noch dazu: erschreckend unerschrocken.

Wir hatten nicht besonders viel Geld. Doch das sollte nicht darüber entscheiden, ob wir es tun würden oder nicht. Jedes zweite Auto, das über die deutschen Straßen rollt, ist teurer als die Machart von Boot, die uns vorschwebte. Und für den Preis für so manches Wohnmobil würden wir uns zwei, wenn nicht gleich drei solcher Jachten kaufen können. Gebraucht müsste das Segelschiff sein, sicher. Vom Baujahr her schon älter, dafür aber schön. Mit Patina und Lebenserfahrung. Nein, es war nicht das Geld. Man musste es einfach machen.

Nichtsegler müssen an dieser Stelle begreifen, was es bedeutet, nach einem Schiff zu suchen. Es lässt das Herz tanzen wie nichts anderes auf der Welt. Joseph Conrad, der alte Seefahrer und Weltliterat, schrieb einmal: »Die Liebe zu einem Schiff ist grundverschieden von der Liebe, die ein Mann für alle anderen Werke seiner Hände empfindet – der Liebe zum Beispiel, die er für sein Haus hegt.« Das kommt ungefähr hin. Nach einem eigenen Segelschiff zu suchen ist besser, als nach Gold zu suchen.

Wir fuhren an die Elbe, an die Ostsee, blickten aufs Wasser. Wenn wir in den Häfen über die Stege schlenderten und ein schönes Boot erblickten, musste ich mich manchmal zurückhalten, um nicht gleich an Deck zu springen und den Eigner unverhohlen zu fragen: »Sie wollen nicht zufällig verkaufen, oder?«

Silke ging es kaum anders. Nach dreißig Jahren Arbeit als Lehrerin spürte sie auf ihre Weise, dass eine Pause nicht schaden könnte. In den Schulen draußen auf dem Land, und nicht nur dort, waren die Verhältnisse nicht heiterer geworden. Überforderte Eltern, zu wenig Personal, Respektlosigkeit. Die Zahl der nicht beschulbaren Fälle wuchs. In den Klassen auf dem Land saßen traumatisierte Mädchen aus Syrien, die kein Wort mehr sprachen. Schüler, die auf verschiedenste Weise auffällig wurden. Mehr und mehr Lehrpersonal wurde in Kliniken eingewiesen, laut einer Studie galt jede vierte Lehrkraft inzwischen als psychisch überbelastet und von Burn-out gefährdet.

Sich für eine gewisse Zeit aufs Wasser zu flüchten würde die malträtierten Sinne mit Sicherheit beruhigen. Ich wusste das nur zu gut. So ein Segelschiff wirkt wie eine schwimmende Nervenheilanstalt, zweifelsohne die beste der Welt.

Und dann kam, aus heiterem Himmel, der Moment, in dem wir genau diese fanden.

Wir verbrachten gerade zwei, drei Nächte auf einem Campingplatz am Meer und hatten am Rand einer Klippe das Zelt aufgebaut. Silke hatte ihr Buch zur Seite gelegt und checkte ihr Handy. Sie hatte jetzt schon länger nichts gesagt, während ich unter den Bäumen nach einem Stein suchte, um die Heringe nachzuklopfen. Es dämmerte bereits. Grillen zirpten. Nebenan, in Turnhosen und Adiletten, entlud eine sechsköpfige Familie gerade ihren Campingbus und schmiss den Grill an. Vier Kinder, Hund und komplette Mountainbikeausrüstung. Just in diesem Moment gab mir Silke ihr Handy rüber, hielt es mir förmlich unter die Nase und sagte:

»Guck mal, die hier.«

Ich schielte auf eine der Bootsseiten im Internet. Blickte genauer hin und sah ein schönes, großes, weißes Segelschiff mit einem ansehnlich geschwungenen Rumpf und zwei hohen Masten. Ich scrollte runter, sah weitere Fotos, von innen, von außen. Zwei Niedergänge besaß die Jacht, ein großes, breites Cockpit und eine Achterkajüte. Das Schiff war ein Langkieler, gebaut in Kanada, entworfen vom Designer Ted Brewer. Eine kanadische Whitby 42, die den Namen »Solemar« trug. Sonne und Meer. Eine Ketsch mit zwei Masten, die schon in der Karibik gesegelt war, den Atlantik überquert und Tausende Seemeilen auf dem Buckel hatte. Gut siebzig Quadratmeter Segelfläche am Wind, über zwölf Tonnen schwer. Für die Größe und Breite ein erstaunlich schöner Rumpf, dachte ich. Die Jacht war das, was Segler eine Blauwasserkutsche nennen. Ein Schiff, mit dem sich um die Welt segeln lässt.

Ich schaute Silke kurz an, sagte nichts. Sie sagte: »Campingplätze sind ja schön und gut, aber auf Dauer?«

Ich suchte nach dem Preis der Jacht, der war erträglich. Dann sah ich den Salon, der war fantastisch. Und dann sah ich den Liegeplatz, das war Barcelona. Das war das Mittelmeer. Da war es warm.

Wir schrieben die E-Mail.

Die Antwort des Maklers kam am nächsten Morgen. Ein Mann namens Carlos, ursprünglich aus Argentinien stammend. Er schickte weitere Details, genauere Beschreibungen der Jacht, schrieb, wir könnten jederzeit vorbeikommen. Er schloss mit den Worten: »Big boat oceanic, nothing Osmosis.« Ich übersetzte frei auf Deutsch: »Eine anständige Hochseejacht, keine Osmoseschäden am Rumpf, guter Zustand.«

Silke und ich schauten uns an. Wir mussten nichts sagen.

Bald saßen wir im Auto, Kurs Spanien, es war Sommer. Wir fuhren vorbei am Gardasee, vorbei an der brütend heißen Côte d’Azur, wo wir lediglich eine kurze, unerlaubte Nacht im Auto einlegten, hoch über den Felsen von Menton. Unterwegs malten wir uns den Himmel aus. Den Himmel nicht auf Erden, sondern auf dem Wasser.

Das Boot lag am Ende eines Stegs in einem der Außenhäfen Barcelonas. Wir sahen die Ketsch schon aus der Ferne. Die zwei Masten, das große Sonnensegel, den weißen Rumpf mit dem langen Wasserpass. Carlos stand am Ponton. Er sagte nicht viel, sagte nur: »Hola, bienvenidos, vamos en el barco.«

Wir betraten das Schiff. Sahen, dass die Fotos nicht gelogen hatten. Apathisch betatschte ich die Windhutzen, blickte die Masten hoch. Fünfzehn Meter der eine, zehn der andere. Den Niedergang hinunter, nunmehr im Salon stehend, stockte uns der Atem. Hier würde man Bossa nova tanzen können. Hier würde man wochenlang, monatelang leben, essen, trinken, arbeiten, segeln und auf dem Wasser bleiben können.

Ich setzte mich in die Navigationsecke, die Schiffe dieses Ausmaßes in der Regel besitzen. Ein kleiner, leicht angeschrägter Tisch aus Mahagoni, darunter ein Klappfach für Seekarten, Notizblöcke, Zirkel, Unterlagen. Rechts das Funkgerät, darunter das Schaltpanel für die Elektrik. Ich saß schweigend, stützte die Ellenbogen auf, flog schon halb davon. Es konnte kein besseres Büro auf Erden geben, kein schöneres und konzentrierteres Plätzchen, um Kursen und Gedanken zu folgen. Am liebsten hätte ich Carlos sofort das Geld in die Hand gedrückt.

Der Eigner kam nachmittags hinzu, ein Katalane namens David mit grauem Bart und ausgebleichten Haaren. Ein eingefleischter Segellehrer, der für seine Kurse und Schulungen ein moderneres Boot brauchte. Er schaute traurig. Vor fünfzehn Jahren hatte er die gesamte Ostküste der USA nach genau so einer Whitby abgegrast. Hatte diese dann als letzte auf der Jungferninsel St. Thomas gefunden und das Schiff anschließend aus der Karibik nach Spanien gesegelt. Er wollte um die Welt damit. Machte das Schiff in den nächsten Jahren seeklar, rüstete es aus. Doch sein Traum platzte. Die neue Freundin mochte keine Schiffe. Da war der Job, das Leben, das immer schneller wurde. Da war das, was geschieht, wenn man gewisse Dinge nicht einfach macht. Nun wollte er verkaufen.

Wir fuhren zu einer Probefahrt raus, starteten den alten Ford-Lehman-Diesel, setzten die Segel. Der gute Dave erklärte uns alles, die bronzenen Seeventile, die Selbststeuerung, die sturmsicheren Windhutzen. Das über vierzig Jahre alte Schiff segelte sich wundervoll. Der lange Kiel hielt es gutmütig auf Kurs, und doch ging es behände durch die Wellen. Wie weiße Schwingen standen die drei Segel im Wind, wobei sie so weiß nicht mehr waren. Sie trugen Rostspuren, die Reffleinen hingen ausgefranst über den Klampen. Aber das machte nichts. Das Schiff war weit gereist, ein paar Falten schmückten es. Seine Reifeprüfungen hatte es lange bestanden, und man konnte sehen, dass die Bootsbauer der späten 1970er-Jahre noch nicht von Massenproduktion und Materialgeiz gepeinigt waren. In der Tat, die Whitby war stark und solide gebaut. Ein echter Blauwasserdampfer. Ein echter, alter karibischer Fregattvogel zur See.

Ich wurde zittrig, Silke war es längst.

Zwei Monate dauerte es, bis der Papierkram erledigt und das Geld überwiesen war. Doch dann, an einem warmen Tag im spanischen Winter, unten im Salon an der ausklappbaren Bar sitzend, stießen wir mit Dave an. Spanischer Rotwein. Die alte Whitby gehörte jetzt uns, und ich hatte endlich wieder damit aufgehört, tagträumend durch die Gegend zu laufen.

Das schwankende Paradies

Kurs in die Balearensee

Wer so ein altes Boot übernimmt, der muss sich darum kümmern. Der muss es kennenlernen, sich ihm annähern. Fast wie einem Menschen. Es gilt, die Systeme zu verstehen, die Details und eigentümlichen Kniffe. Kein Segelschiff ist wie das andere. Jedes Boot besitzt seine Macken und Eigenarten, seine Stärken und Schwächen. Man muss Vertrauen aufbauen. Zur Technik, zum Material, zum Zustand der Jacht. Manche sagen, man müsse darüber hinaus die Seele des Boots kennenlernen. Auch wie bei einem Menschen. Immerhin, du willst mit diesem Vehikel aufs Meer hinaus, ins Unstete. Dorthin, wo du jederzeit absaufen kannst.

Wir saßen jetzt also auf unserem alten, neuen Segelschiff. Es gehörte wirklich uns. Eine schöne, weit gereiste amerikanische Whitby. Wir blickten uns im Schiff um, krochen unter die Kojen, entdeckten das Vorschiff, den Maschinenraum, die Werkzeuge an Bord, die Schwalbennester und vielen Schapps, die überall Stauraum boten. Wir spitzten die Nasen, sogen die Duftnoten in uns hinein, die jeder betagten Jacht eigen sind. In den ersten Nächten lagen wir lange wach, lauschten jedem Geräusch. Dem Schlagen der Fallen, dem Ächzen der Festmacherleinen, die in den Lippklampen schamfilten. Ein Quietschen, das durchs ganze Schiff ging. Die Tür zur Vorschiffskoje verstieg sich zu besonderen Kantaten. Sie knarzte im Wellengang, schaukelte sich von einem leisen Fiepen zu einem tiefen Bariton hoch. Bis das ganze Schiff plötzlich wieder geheimnisvoll schwieg.

Die ersten Tage und Nächte auf einem Boot sind heilig. Die Sinne sind ganz bei der Sache, und doch hat das alles mit Rationalität nur noch am Rande zu tun. Der Geist ist entzückt und von tiefer Zufriedenheit erfüllt – und doch glüht er angesichts des Vorhabens, das so ein Segelschiff mit sich bringt, lichterloh vor Erregung. Allein das wischte alles andere davon. Ich entspannte, weil das Leben wieder Feuer gefangen hatte. Da lag jetzt eine Reise vor uns, wartete ein Abenteuer. Und Segelschiffe, dachte ich im Stillen, waren doch ganz besondere Transporteure dieses Traums. Segelschiffe und das, was du mit ihnen anstellen kannst. Die Leinen lösen und einfach hinausfahren. Komme, was wolle.

Bald tauchte ich unter den Rumpf und kratzte den Propeller von den Seepocken frei. Das Wasser war noch frisch, ich trug einen dicken Neoprenanzug, um den ich mir einen Bleigürtel schnallen musste. Wir schraubten, rissen Teile der alten Elektrik aus dem Schiff. Hier und da trugen wir neuen Lack auf, installierten andere Kojenlampen, richteten uns auf dem Schiff ein. Silke hatte inzwischen eine Gangway konstruiert, eine Aluleiter aus dem Baumarkt, auf die sie zwei einfache Holzbohlen schraubte. Eines Tages nahm ich die spanische Nationalflagge herunter, hisste die deutsche. Wir schliefen achtern, in der breiten Koje, schliefen endlich wieder unter einem schwankenden Himmel.

Auf einem Boot, auf dem Wasser.

Es galt nun Pläne zu schmieden, konkrete Pläne. Für Silke stand bald ein Sabbatjahr an, eine Auszeit, die sie sich nach drei Jahrzehnten gesichert hatte. Was sie, was wir letztendlich damit machen würden, schwebte allerdings noch im Unklaren. Sicher, wir würden viel Zeit auf dem Boot verbringen. Doch wohin wir segeln wollten, wie lange, welche Route – über all dies hatten wir uns noch keine endgültigen Gedanken gemacht.

Bald jedoch bekamen wir in dieser Hinsicht, nun, man könnte sagen, Schub von hinten.Denn die Kaskaden an schlechten Botschaften ebbten nicht ab. Die Welt litt zunehmend unter den neuesten Klimaberichten, die Energiepreise zogen an, über allem lag inzwischen eine Ahnung drohender, weitgefächerter Ungewissheiten. Ich selbst hatte als Co-Autor drei Bücher mit verfasst, die einige der Probleme unserer Zeit im Detail ausleuchteten. Ein Buch über Krebs, dessen Fälle zunehmen. Ein Buch über die vereinsamenden Gesellschaften, ein weiteres über den Klimawandel, der längst als die Zukunftsfrage der Menschheit gehandelt wurde. Zusammengenommen über zwei Millionen gedruckte Buchstaben – nur über Probleme. Über trübe Aussichten, grassierende Missstände und die schmalen Pfade, gegenzusteuern. Dann kam: Corona.

In Spanien hatten sich nach einigen Monaten die Särge in den Fußballstadien gestapelt, in New York füllten Leichen die Kühllaster. Es kamen die Masken, die Lockdowns, die Tests, die Diskussionen, der ganze Rest. Hochkonjunktur hatten die Unkenrufer und Propheten, die Querdenker und Verschwörungseiferer. Und inmitten dieses ganzen Jahrmarkts an Verrücktheiten fragte sich ein jeder längst im Stillen, was wohl als Nächstes kommen würde. Mutanten, Varianten. Kalamitäten sonst welcher Natur.

Die Zeiten waren nicht mehr dieselben. Und sie schienen jetzt auf eine neue Art und Weise anders, anders, als es die protokollierte Geschichte bisher kannte. Regelmäßig fiel der Begriff der Unrevidierbarkeit, der drohenden Unabwendbarkeiten. Die Dekaden der Völlerei schienen an ihre Grenzen gestoßen zu sein, und auf vieles hatte das offenbar ab jetzt unumkehrbare Auswirkungen. Weil der Lebensraum für zahllose Tierarten geschröpft oder vernichtet worden war, würde auf ein Virus wahrscheinlich irgendwann das nächste folgen. Und spätestens bei der Klimakrise sollte es erstmals hundert, zweihundert, dreihundert Jahre dauern, könnte es also viele Generationen in Anspruch nehmen, um die Sache überhaupt wieder in den Griff zu bekommen.

Niemand konnte sich das so recht vorstellen, doch in den letzten Jahrzehnten hatten wir an der Atmosphäre, am Himmel selbst herumgenestelt. Und wir nestelten weiter. Manche sagten, der Mensch habe seit der industriellen Revolution sogar derart gründlich in den biologischen, geologischen und atmosphärischen Kreisläufen herumgepfuscht, dass die Folgen auf dem Planeten noch in hunderttausend Jahren zu spüren sein würden.

Selbst in den seriösen Nachrichtenmagazinen las man jetzt Ratschläge von Psychologen, wie ein jeder mit den geballten Krisen umgehen solle, um nicht vollends zu verzagen. Und dabei war es nicht so, dass ein paar Fantasten mal wieder die Apokalypse verkündeten. Mehr oder weniger die versammelten Wissenschaften traten auf die Bühne, um die selbst gemachten Katastrophen zum Status quo zu erklären und sie uns mit allen Eventualitäten und Nebenschauplätzen darzubieten, auf die es sich einzurichten galt.

Jeder und jede spürte und verarbeitete das alles auf seine und ihre Weise. Während wir noch immer durch die Gegend brausten und vor gefüllten Tellern saßen, lebten wir jetzt in so einer Art modernem Miserenmodus. Und niemand war mehr ausgeklammert. Nicht die Reichen, nicht die Armen, nicht die Teenager, nicht die Babys.

In einem der Häfen südlich von Barcelona, unweit der von trockenen Pinien bewachsenen Hügel von Castelldefels, lag derweil unser Segelschiff – das gesamte Mittelmeer vor der Nase. Um der Hast der Großstadt zu entkommen, hatten wir unsere Whitby inzwischen verholt, und die Idee, sich für möglichst lange Zeit auf dem Wasser davonzumachen, erschien uns immer verlockender, immer logischer. Abstand gewinnen, Abstand wahren. Social Distancing. Diese Devise war sogar zum Diktum geworden, und ich konnte mir in diesem Fall keine schönere Form des Satellitendaseins vorstellen. Wir malten uns unsere Variante der Abstandswahrung aus. Vor Anker liegen, von einer Bucht zur nächsten ziehen, sich ins Wasser stürzen. Abtauchen. Nicht symbolisch, sondern wirklich. Monatelang, und warum nicht noch viel länger?

Wir überlegten. Im Zuge eines solchen länger andauernden Krisenfluchtmanövers würden wir alles dabeihaben, was wir für lange Zeit brauchten. Sicher, wir müssten immer wieder mal an Land. Zum Proviantieren, um Wasser zu bunkern oder notfalls Teile fürs Schiff zu besorgen. Zwischendurch würden wir uns irgendwo einen kleinen Hafen suchen. Und sonst? Viel war nicht nötig. Und dabei würden wir uns auch diese Frage noch einmal ganz neu stellen: Was war es eigentlich, was wir wirklich brauchten?

Wir fuhren noch zwei-, dreimal in den kleinen Ort südlich von Barcelona, um das Boot weiter vorzubereiten. Der Hafen lag neben einem breiten Sandstrand, über den morgens nur wenige Menschen mit ihren Hunden spazierten. Ansehnliche Wellen brachen sich, wenn der Wind aus Ost über zwei, drei Tage eine Dünung aufgebaut hatte. Ich konnte die Surfer sehen, die wie Punkte im Lineup paddelten, um einen frühmorgendlichen Ritt zu erwischen. Die Siedlung gleich nebenan bestand hauptsächlich aus Sommerapartments und Restaurants, es gab dort zwei, drei Hotels, wenige Supermärkte und ein paar chinesische Ein-Euro-Läden, an deren Ständern Flipflops hingen und aufblasbare Orcawale. Doch das alles schien noch immer zu schlafen. In der Nebensaison und während der Corona-Starre hatte fast alles die Schotten dicht.

Wir hielten uns meistens im Hafen auf. Schliefen an Bord, schlichen durch die noch geöffneten Bootsläden und arbeiteten weiter am Boot. Es waren während dieser Zeiten nicht viele Menschen im Hafen zu sehen, aber einige lebten auf ihren Schiffen, steckten die Köpfe aus den Luken oder erledigten irgendwelche Arbeiten.

Neben uns, im bald anbrechenden Sommer, lag Juan mit seiner Jacht. Er arbeitete als Architekt für verschiedene Hotels in Katalonien, doch inzwischen waren fast alle Unterkünfte geschlossen und seine Projekte auf Eis gelegt worden. Juan kam oft zu seinem Schiff und wollte diese bizarren Monate nutzen, um möglichst oft rüber zu den »Islas« zu fahren, wie er sagte. Die Balearischen Inseln lagen gute hundert Seemeilen entfernt. Ein Tag, eine Nacht, und man hatte die zahllosen Buchten und Strände vor dem Bug. Juan sprach spanisch und war braun gebrannt, so saß er unter seiner Bimini, kurze Hose, dunkle Sonnenbrille, und gelegentlich hielten wir ein Schwätzchen von Boot zu Boot.

»Was solls«, pflegte er zu sagen, »es ist, wie es ist.« Er machte sich offenbar nicht viel aus all den Umständen und Problemen, die nicht nur Europa, sondern längst die ganze Welt ächzen ließen. Stattdessen nahm er es mit einer unbekümmerten Stoik und konzentrierte sich darauf, dem Festland möglichst oft zu entfliehen. Einmal kamen zwei Sätze über seine Lippen, die mir im Kopf blieben. »Es mejor vivir a la ligera«, sagte er beiläufig, als er gerade dabei war, die Wassertanks zu befüllen. »En estos tiempos no sabes nada más.«

Es sei besser, auf leichtem Fuß zu leben, meinte er. In diesen Zeiten wisse man überhaupt nichts mehr. Dabei waren es, wie mir schien, weniger die Worte, die er gewählt, als vielmehr die Untertöne, mit denen er sie gesagt hatte. Eine gewisse Endzeitstimmung lag in seiner Äußerung. Eine Mischung aus Fatalismus, Entnervtheit und jener zynischen Heiterkeit, die manche Menschen an den Tag legen, wenn Hopfen und Malz verloren scheinen. Juan hätte ebenso gut sagen können: »Zur Hölle mit allem!«

Ich fummelte weiter an Deck herum. Klarierte die Fallen, lief über die Schwimmpontons und stieg zwischendurch die Leiter herunter, um eine Runde im Hafenbecken zu schwimmen. Es wurde immer wärmer.

Drüben, auf der anderen Seite des Stegs, lag seit Tagen eine schneeweiße Motorjacht mit komplett zugezogenen Blenden. Ich wollte schon rübergehen und fragen, ob etwas nicht stimmt. Nicht nur wegen der augenscheinlichen Vollverdunklung des Schiffs, sondern auch, weil aus einem Ventil die ganze Zeit Wasser schoss, Tag und Nacht, und auch jetzt lief noch immer ein dicker Strahl Wasser mit Volldampf aus dem Rumpf.

»Belgier«, sagte Juan. »Kann die Hitze nicht ab, lässt Tag und Nacht die Klimaanlage laufen.«

Ich nickte stumm. Solche Abkühlungsmethoden bei der Ausübung des Wassersports waren mir von Nord- und Ostsee bisher unbekannt gewesen. Nun gut, dachte ich, andere Reviere, andere Sitten. Draußen herrschte bald eine brütende Hitze, wir hatten fast Anfang Juli.

Zweimal kam der Voreigner Dave noch zu uns an Bord, um uns einige letzte Systeme zu erklären. Die zweite hydraulische Selbststeueranlage, den im Vorschiff versteckten Schalter für die Ankerwinde, die allerdings zusehends ihren Dienst versagte. Dave stieg traumwandlerisch den Niedergang hinunter, flitzte übers Deck, hielt sich nicht mal an den Wanten fest. Er kannte sein altes Schiff auswendig. Später saßen wir noch im Cockpit, aßen Oliven und tranken eine Flasche Wein. Dave erzählte uns von den schönsten Buchten, die wir auf den Balearischen Inseln ansteuern könnten. Er nannte uns einige gemütliche Häfen und geschützte Ankerplätze für den Fall, dass ein plötzlicher Mistralwind sich über das westliche Mittelmeer hermachen sollte. Silke und ich spitzten die Ohren. Wir schrieben uns die Namen der Strände auf, wo das Wasser glasklar sein sollte, notierten uns zwei, drei Meeresschutzgebiete, die wir nur mit dem Boot würden erreichen können. Dave kannte sich gut aus. Er verriet uns ein paar vielversprechende Tauchspots, gab uns Rat, wie wir von Bord am besten Fische angeln könnten. Eine Dorade, vielleicht einen Bonito, der noch durchs Meer schwamm. Ein neues Seerevier kannte immer tausend neue Eigenarten. Neue Ziele, neue Tücken, neues Glück.

Unweigerlich kamen wir irgendwann auf das allgemeine Zeitgeschehen zu sprechen. Ein Themenwechsel, der sich gar nicht mehr vermeiden ließ, nicht einmal auf einem Segelschiff. Wir sprachen über Corona, den Klimawandel, über die austrocknenden Flüsse im Süden Spaniens und die absurden Preise, die viele Einwohnerinnen und Einwohner Barcelonas inzwischen beutelten. Da war sie prompt wieder, die Endlosschleife. Selbst hier, friedlich auf einem Schiff im Hafen sitzend, im heißen Sommer, das blaue Meer so nah, dass ich nur meinen Kopf nach links drehen musste.

Dave liebte Segelboote noch immer. Silke und ich waren uns sicher, dass er ohne ein eigenes Boot nicht leben könnte und sich schon bald ein neues besorgen würde. Er arbeitete als Netzwerktechniker in Barcelona, aber das war nicht seine Sache. Er tat es ausschließlich des Geldes wegen, obwohl er schon seit Langem in ein einfaches Haus im bergigen Hinterland gezogen war. In Barcelona arbeitete er an den Wochenenden zusätzlich als Segellehrer, und er erzählte uns von seinen Kursen, seinen Schülerinnen und Schülern. Dave hatte einen ziemlich zerzausten rotgrauen Bart und Oberarmmuskeln wie Popeye. Er hatte es in den letzten Monaten immer mal wieder gesagt, und auch an diesem Abend sagte er es noch einmal. »Am besten, man nimmt sein Boot und haut ab, ganz weit weg, über die großen Ozeane.« Und wie schon in diversen Handy-Kurznachrichten schob er seinen Gedanken auch jetzt die übliche Bekräftigung hinterher: »I am serious.« Ich meine das ernst.

Wir saßen an diesem Abend noch länger auf dem Boot. Ich nahm einen Schluck Wein und überlegte, was am Ende wirklich in seinen Worten steckte. Vielleicht ging es gar nicht mehr nur ums Meer, ums Segeln. Vielleicht war Dave jetzt einer von vielen, einer von Millionen. Ein moderner Desperado, ein Verzweifelter. Die spanische Regierung hielt er für korrupt, die Zeiten für verrückt, die Welt für halbwegs verloren. Dave, Mitte fünfzig, hatte in gewisser Weise den Glauben verloren.

Am Ende stießen wir noch mal an. So schlimm konnte, so schlimm durfte es nicht sein. Die Welt war noch nicht am Ende, die Zukunft noch lange nicht begraben. Vielleicht müsste man nur findig genug sein, klug auf andere Weise, mutig und willens, seinen eigenen Lebensstil grundlegend zu ändern. Ich sah Daves Muskeln, seine Bizepse. Blaue Adern auf brauner Haut.

Ein warmer Wind flüsterte übers Boot, der Abend legte sich über unsere Köpfe. Drüben von der nahen Marisquería wehten die Gerüche der Meeresfrüchte herüber, die die Kellner an die Tische trugen. Gambas, Chipirones, Muscheln. Dies war Spanien, dies war das Mittelmeer. Der heiße und magische Süden Europas, dessen unnachahmliche Leichtigkeit ich das erste Mal als Junge kennengelernt hatte, an der Côte d’Azur, wo nachts noch die Popcornverkäufer auf der Promenade standen, wo ich als Zehnjähriger das erste Mal Austern probieren durfte und tagsüber von den Klippen ins Meer sprang.

Über dem Hafen in Spanien lag, auch über vierzig Jahre später, noch immer diese Leichtigkeit des Südens, des Meeres. Und doch, irgendetwas war anders. Unterschwellig herrschte eine merkwürdige Stimmung, eine Atmosphäre, die ich noch in keinem Hafen erlebt hatte. Nicht in Deutschland, nicht in Schweden, nicht in Dänemark, nicht in Schottland, nicht in der Karibik.

Häfen kamen schon immer eigenen Sphären gleich. Ins Wasser ragende Areale, wo der Schorf des Alltags von einem abplatzt und alles schon nach Wind und Meer riecht. Überall dümpeln Boote, die Eigner werkeln auf ihren Schiffen herum, Jachten kommen rein, fahren raus, während unter den Stegen die See schmatzt und die Miesmuscheln wachsen. Häfen sind Zwischenwelten. Übergangszonen in die Ungebundenheit, noch halb Land, schon halb Meer. Meistens pfeift einem der Wind hier schon um die Nase, und dann muss man ja nur noch um den Molenkopf tuckern, eine letzte Kurve hinaus aufs Wasser, dann hört die Menschenwelt auf und beginnt das, was von der unverstellten Natur übrig geblieben ist. Meer, Himmel, Wolken, Wind. Oben Vögel, unten Fische. Sonst ist da nichts. Der Planet im Schöpfungszustand.

Der Gedanke, auf eigenem Kiel dorthin hinauszufahren, wo kein Land mehr ist, besaß schon immer einen besonderen Reiz. Eine Mischung aus Lust und Freude, und stets war auch ein gewisser Nervenkitzel mit im Spiel. Je nach Wind verlangte einem das Segeln aufs offene Meer eine ordentliche Portion Respekt ab, und wenn es stürmisch wurde, konnte daraus nackte Angst werden. Doch nun hatte sich die Perspektive noch einmal verschoben, hatte dieses Abenteuer einen Stellenwert noch ganz anderer Dimension erlangt.

Während wir unsere Whitby weiter vorbereiteten, um bald das erste Mal selbst zu den Inseln zu segeln, lernten wir noch einige andere Leute im Hafen kennen. Am Ende des Stegs lag ein Katamaran, der einem deutschen Flugkapitän gehörte. Seine Frau und er wollten damit nach der Pensionierung um die Welt segeln, nun harrten sie schon seit Wochen an Bord aus, denn seine Flüge und Einsätze waren auf unabsehbare Zeit gestrichen worden. Die Fluggesellschaft hatte die meisten ihrer Maschinen irgendwo am Boden geparkt, die großen Flugzeuge wurden inzwischen verkauft, entsorgt oder für immer lahmgelegt. Im Zuge dieses jähen Stillstands war der Katamaran in Spanien zum schwimmenden Lager der beiden mutiert und der Flugkapitän längerfristig zum Bootsdasein verdonnert. »Niemand weiß, was wird«, sagte er eines Morgens zu mir, als ich mir zwei Schrauben borgte, um eine lose Klampe am Heck zu befestigen. »Aber wenn es so weitergeht, überlege ich, ob ich überhaupt noch fliegen soll oder ob wir mit unserem Boot nicht schon bald ganz abhauen.«

Mir kam die Aussage irgendwie bekannt vor, nicht nur von Dave. Den Seglern waren ähnliche Worte schon immer rausgerutscht, beim Fachsimpeln am Steg, beim Austausch über das Wetter, das Weltgeschehen oder sonstige Themen. Dann fiel – aus Spaß und manchmal vielleicht nicht nur aus Spaß – gern mal ein Satz wie dieser: »Wenn alle Stricke reißen, schnappen wir uns unsere Kähne und machen die Biege.«

Ich musste an Herman Melville denken. An sein Motiv des Ausbruchs auf See, das nicht nur damals, sondern offenbar noch heute existierte. Und was auch immer der Grund für so ein Entkommen sein mochte, letztlich ging es um ein altes und prinzipielles Unterfangen, für das sich die Segelschiffe seit jeher besonders eigneten.

Tatsächlich kann man mit ihnen einfach ablegen und das Weite suchen. Über Wochen, über Monate. Kann bis zu den Kanarischen Inseln segeln, bis zu den Kapverden. Bis in die Karibik oder zu den hintersten Atollen Polynesiens. Kein Tropfen Benzin ist dafür nötig, ausschließlich der Wind. Man braucht genug Nahrung an Bord, genug Wasser. Notfalls lassen sich Fische fangen, lässt sich der Regen sammeln zum Trinken. Tausende Segler haben das schon getan und wagen solche Eskapaden heute wohl mehr denn je. Sie segeln über den Atlantik, den Pazifik, nonstop über alle Ozeane. Wie viele sind schon in Hamburg, England, Spanien aufgebrochen, um irgendwo auf den Kleinen Antillen oder in Südamerika das erste Mal wieder Land zu betreten?

Segeln bedeutet dabei weit mehr als nur eine vorschnelle Fluchtmetapher. Bis heute ist ein Segelschiff das einzige vom Menschen ersonnene Vehikel, mit dem sich über Tausende von Seemeilen reisen lässt, ohne dass ein komplizierter, maschineller Antrieb nötig wäre. Ein Fortbewegungsmittel, mit dem man autark von Bucht zu Bucht kommt, von Land zu Land, von Kontinent zu Kontinent. All dies, während man an Bord lebt, seinen Besitz mit sich führt und viel mehr für eine gewisse Zeit nicht braucht. Das Segeln vermag, was anders kaum denkbar ist. Aufbrechen und reisen, im wahrsten Sinne des Wortes davonziehen, so frei und ungebunden wie nur möglich. Ein uralter Menschentraum – der jetzt offenbar wieder an Bedeutung gewonnen hatte.

Ein bisschen so kam es mir jedenfalls vor während dieser Wochen im Hafen, an den Stegen und auf unserem Boot. Die Häfen an den Küsten hatten sich in Fluchtpunkte verwandelt. Sie besaßen etwas Refugienhaftes, Finales. Rückzugsorte jenseits der Ballungszentren, Abdockstationen. Die Segler saßen auf ihren Schiffen wie auf Rettungsbooten, die Jachten parat zum Aufbruch, sollte am Ende alles außer Rand und Band geraten. Der Gedanke, sich notfalls selbstbestimmt vom Acker machen zu können, war zumindest ins allgemeine Bewusstsein getreten – und bei einigen inzwischen vielleicht sogar mehr als nur ein reines Gedankenspiel.

Ich fragte mich, was dahintersteckte. Eine Wirklichkeitsflucht? Ging es hier um das Verlangen nach einem elementaren Erlebnis, die Lust auf einen Rest archaischen Menschseins abseits der zivilisatorischen Highways? Oder bereits um einen Eskapismus, der nicht mehr allein durch Abenteuerlust und Reisefieber getrieben, sondern tatsächlich schon von jenem Gedanken befeuert war, der krisenhaften Gegenwart entkommen zu können und sich notfalls in Sicherheit zu bringen?

So wäre eventuell zu erklären, warum während der Pandemie auch der Markt der Gebrauchtboote leer gekauft war und die Segelschulen massiven Zulauf verspürten. Viele Menschen wollten auf einmal einen Bootsführerschein machen. Der Wunsch nach Autarkie, die Sehnsucht nach einer Möglichkeit des Rückzugs brachen sich Bahn. Als ich in diesen Monaten den langjährigen Inhaber einer Segelschule in Hamburg-Finkenwerder traf, fragte er mich, was ich glaubte, was seit den ersten Corona-Wellen am besten laufe. Die Antwort schob er sogleich hinterher: »Klopapier, Konservendosen – und Segelscheine. Die Leute rennen mir die Bude ein.«

Das wirklich Erstaunliche und Beunruhigende an diesen komischen Zeiten offenbarte sich jedoch nicht darin, dass so viele Menschen auf einmal das Weite auf dem Wasser suchen wollten. Es äußerte sich in einer völlig anderen Besonderheit. Denn selbst die große und vermeintlich letzte Freiheit, aufs Meer hinaussegeln zu können, hatte inzwischen einen Dämpfer abbekommen. Die Segler mussten das notgedrungen kapieren. Selbst das grenzenlose Abenteuer auf dem Wasser kannte inzwischen seine Grenzen, denn es war staatlich niedergerissen, war ausgehebelt worden von einem hundertsechzig Nanometer winzigen Erreger. Am Beginn der Pandemie hatte das Virus sogar dem Leben auf einem Boot ein Ende bereitet. Das geliebte Segeln – es ging nicht mehr.

In Europa herrschten fast überall »Hafenzutrittsverbote«. Die Skipper durften nicht mehr auf die Stege zu ihren Schiffen. Und die, die auf ihren Schiffen saßen, durften nicht mehr von ihnen herunter. In der Karibik lagen die Jachten vor Anker, verdonnert zur Quarantäne. Sogar die ferne Südsee hatte dichtgemacht. Das Gleiche galt in Deutschland und vielen anderen Ländern. Auch in den Häfen am Mittelmeer ging über Monate nichts mehr. Die Schiffe und Jachten durften nicht einmal mehr auslaufen, von Marseille bis Zypern waren selbst große Teile der Fischereiflotten dazu verdammt, mit ihren Schiffen in den Häfen zu bleiben.