6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ludwig bei Heyne

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Wie das Leben auf einem Segelboot den Horizont erweitert

Ein altes Segelboot und ein erster langer Sommer darauf – so fing alles an. Seither lebt und arbeitet Marc Bielefeld auf dem Wasser – jenseits von Lärm, Hast und Überfluss der Stadt – und segelt, wohin er will: Mal ist er in Schottland unterwegs, steuert die dänischen Inseln und schwedischen Schären an, mal entdeckt er die Elbe und die deutschen Küsten. In kleinen Häfen und verrauchten Kneipen, überall begegnet er Menschen, die seine Leidenschaft für Wind und Meer, seine Suche nach Freiheit und einem Dasein fernab von Konsum und Geschwindigkeit teilen. Er erzählt von einem der letzten Bootsbauwanderer Deutschlands, von einem Franzosen, der auf einem winzigen Sportkatamaran die Erde umsegelt, oder einem Ehepaar, das mit fünfzig alles aufgibt, um fortan für das Segeln zu leben. Ein Buch, das zeigt, dass der Traum vom selbstbestimmten Leben Wirklichkeit werden kann – inspirierend, spannend und unterhaltsam.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 354

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Ein altes Segelschiff und ein erster langer Sommer darauf – so fing alles an. Seither lebt und arbeitet Marc Bielefeld auf dem Wasser – jenseits von Lärm, Hast und Überfluss der Stadt – und segelt, wohin er will: Mal ist er in Schottland unterwegs, steuert die dänischen Inseln und schwedischen Schären an, mal entdeckt er die Elbe und die deutschen Küsten. In kleinen Häfen und verrauchten Kneipen, überall begegnet er Menschen, die seine Leidenschaft für Wind und Meer, seine Suche nach Freiheit und einem Dasein fernab von Konsum und Geschwindigkeit teilen. Er erzählt von einem der letzten Bootsbauwanderer Deutschlands, von einem Franzosen, der auf einem winzigen Sportkatamaran die Erde umsegelt, oder einem Ehepaar, das mit fünfzig alles aufgibt, um fortan für das Segeln zu leben. Ein Buch, das zeigt, dass der Traum vom selbstbestimmten Leben Wirklichkeit werden kann – inspirierend, spannend und unterhaltsam.

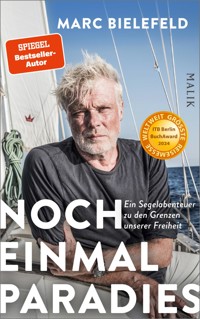

MARC BIELEFELD

DEN WIND

IM GEPÄCK

Über das einfache Leben

auf einem alten Segelboot

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Der Verlag hat sich bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte dies im Einzelfall aufgrund der Quellenlage bedauerlicherweise einmal nicht möglich gewesen sein, wird der Verlag begründete Ansprüche selbstverständlich erfüllen.

Copyright © 2016 by Ludwig Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Anja Freckmann

Umschlaggestaltung: Eisele Grafik-Design, München,

unter Verwendung eines Fotos von Nico Krauss

Satz: Leingärtner, Nabburg

e-ISBN: 978-3-641-18979-2V001

www.ludwig-verlag.de

Die im Buch beschriebene Lion Class vor Anker in einer Bucht südlich von Svendborg, Dänemark. Erbaut wurde die Yacht 1964 in Hongkong, konstruiert fast ausschließlich aus Teakholz. Das als Bermuda Slup getakelte Schiff segelte zunächst vor St. Malo in Frankreich, später in den britischen Seegebieten von Schottland und England. Nunmehr weilt der sieben Tonnen schwere Langkieler meistens in dänischen und deutschen Gewässern. Das Boot trägt bis heute seinen ersten und vietnamesischen Namen Phu’Rieng und hat keinen festen Heimathafen.

»Wenn du das erste Mal denkst, reffen zu müssen, dann reffe.«

Faustregel bei aufkommendem Starkwind

Inhalt

Prolog

Kazouri und das Meer

Die Insel

Wasserperspektiven

Ein Australier

Abtrünnige

Auf Wanderschaft

In die Nacht

No, Sir

Der Mann ohne Kajüte

Eine einfache Rechnung

Herbst, Winter

Leichtes Umdenken

Der Eimer

Geraldine und Tom

Das Piratenfloß

Immer kürzer die Tage

Glossar

Quellenverzeichnis

Prolog

Wir fuhren auf einem alten besegelten Fischerkahn durch das Korallenmeer vor der Küste von Belize, immer tiefer nach Süden und entlang des zweitgrößten Barriereriffs der Erde. Über zweihundert Kilometer dehnte sich das Riff, streckte sich unter beinahe obszönen Farben in die See, bis es sich irgendwo im Golf von Honduras in der Tiefe verlor.

In der weiten Lagune, die sich fast einen Kilometer bis zum Beginn der Korallenbänke zog, schwammen gelegentlich Zitronenhaie und Karettschildkröten, die ihren Kopf aus den Fluten hielten und sich eine Weile umschauten, bevor sie wieder abtauchten. Das Meer war komplett grün und blau. Mittendrin schwebten resedafarbene Flächen, zum Ufer hin flackerten türkisfarbene Abschnitte auf, und je steiler man von oben ins Wasser blickte, desto intensiver, blauer und transparenter geriet der Ton dieser geradezu wahnwitzigen Anmischung von Farben.

Wir segelten von der kleinen Insel Caye Caulker zu der noch kleineren Insel Tobacco Caye. Unser alter Holzkahn war blau, weiß und türkis gestrichen, er war vollkommen offen und besaß keine Kajüte. Der Mast zeigte schräg in den Himmel, gemasert von langen Trockenrissen, und an seiner krummen Gaffel hing ein scheckiges, von Spak und Rostflecken überzogenes Baumwollsegel.

Ein Kreole namens Russel hatte sich das Boot von den Fischern geliehen und nicht einmal eine Handvoll Dollar dafür verlangt, uns zur Insel zu bringen. Er trug geflochtene Zöpfe, die wie große Büschel Seetang von seinem dunklen Kopf hingen und sein Gesicht beinahe zur Gänze verbargen.

Das Boot schaufelte sich gutmütig durch die kleinen Wellen des Nordostpassats. Nur der warme Wind trieb uns voran. Sechs, sieben Seemeilen von Caye Caulker entfernt loderten die ersten größeren Korallenblöcke auf dem Meeresgrund auf.

Nach einigen Stunden wurde das Meer noch weitaus vielfältiger in seinen Färbungen, und ich starrte in einen völlig außer Rand und Band geratenen Farbtopf. Vor den Augen flammten die perversen Schattierungen der Korallensee auf. Anmaßungen, wunderschöne Übertreibungen. Die Pinselstriche eines geisteskranken Träumers.

Wir fuhren durch ein Aquarium. Wir fuhren durch ein vor Licht zuckendes Meer aus transparentem Blau, in das sich die Sonne ergoss und über dem die weißen Passatwolken flogen. Unter uns flirrten Himbeerkorallen und Steinkorallen, umschwirrt von Lippfischen und Doktorfischen, und immer wieder standen Barrakudas dicht unter der Oberfläche, die ihre silbrigen Körper wie Pfeile in die Strömung stellten.

Winzige Sandbänke und von Palmen bestandene Inseln lagen im Meer, Saumriffe und kleinste Atolle, Flächen fast weißen Korallensediments, umspült von den Wellen und vom heißen Wind. So zog sich die Korallensee nach Süden, und einmal, über einem flacheren Abschnitt gleißend hellen und sandigen Meeresgrunds, sprang unweit des Boots ein Adlerrochen aus dem Wasser.

Der alte Kahn machte um die vier, fünf Knoten. Er knarzte wie ein alter Schaukelstuhl, und jedes Mal, wenn sich der Rumpf in die See legte, quietschte der hölzerne Block, durch den die Schot des Großsegels lief. Das Boot kam mir vor wie ein alter Fregattvogel, der sich auf seinem Beutezug mit wehenden Schwingen über das Meer schleppte und hier und da seinen Schnabel in die Fluten stach.

Über hundert Meilen waren wir über das glasklare Meer gefahren, und als wir in Tobacco Caye an Land gingen, hingen mir die Bilder noch immer wie eine Halluzination im Kopf. Ich saß im Sand und blickte zurück. Schon bald wollte sich der Kreole namens Russel wieder auf den Weg machen und setzte das Segel. Wie ein beigefarbenes Dreieck schwebte es über dem blauen Meer. Bald wurde es immer kleiner und verlor sich zwischen den Schaumkronen, als das Boot durch das Korallenmeer zurück gen Norden segelte.

Ich blickte dem alten Kahn noch eine ganze Weile nach, und obwohl ich ihn längst nicht mehr sehen konnte, zog er doch eine bleibende Spur durch meinen Kopf.

Und ich dachte mir, wie sehr das Meer uns Menschen doch betören und betrügen kann.

Der Sturm auf dem Wasser zieht schnell auf. Der Wind echauffiert sich erst unmerklich, bald immer heftiger. Der Himmel verdüstert sich, vielleicht geistern Böenwalzen über das Meer, Schauerwolken mit Hagelbäuchen. Auch der Sturm kennt viele Farben. Immer hat er mit dem Wind zu tun. Der Wind selbst ist der Sturm. Wenn der Wind eine Geschwindigkeit von vierzig Knoten, von über siebzig Kilometer in der Stunde, erreicht, ist von Sturm die Rede. An Land bewegen sich die Bäume immer heftiger, der Wind öffnet Fensterläden, schmeißt Gartenstühle um und erschwert das Gehen. Auf See bilden sich Schaumstreifen, die Wellen laufen höher und höher, ihre Köpfe reißt der Wind davon.

Das alles kann schlimmer werden. Brechende Äste, abgedeckte Dächer. Auf dem Meer füllt sich die Luft mit Schaum und Gischt, das Wasser wird waagerecht davongeblasen. Die See sieht aus wie dunkler Marmor, zerfetzt von weißen Flecken, Streifen und unberechenbaren Mustern.

Der Sturm kennt viele Tücken. Er ist ein hinterlistiger Bursche. Pirscht sich an wie ein Dieb, will nicht erkannt werden. Bis er unweigerlich da ist und mit Macht über alles herfällt, was ihm im Weg steht. Die größte Gefahr liegt darin, ihn nicht rechtzeitig zu erkennen, ihn zu unterschätzen. Der Sturm ist schneller als der Mensch. Schneller als seine Gedanken, seine Taten, seine Reaktionen.

Er reißt die Segel von Stagen und Rahen. Er reißt an den Masten, bis diese brechen und von oben kommen. Wehe dem, der den Sturm nicht kommen sieht. Wehe dem, der nicht rechtzeitig die Segel verkleinert und sich wappnet.

Die Seehandbücher nennen verschiedene Möglichkeiten, sich auf einen Sturm vorzubereiten. Doch betonen sie auch, dass alle Ratschläge stets nur theoretische Überlegungen bleiben können. Zu widersprüchlich sind die Erfahrungen jener, die einen ausgewachsenen Sturm erlebt haben, zu vielschichtig die Faktoren, die zum Tragen kommen, wenn der Wind sich erhebt und mit fünfzig, sechzig oder weitaus mehr Knoten weht. Niemand kann verbindliche Empfehlungen aussprechen. Die Geschwindigkeit des Winds, die Dauer des Sturms, die Höhen und Längen der Wellen spielen eine ebenso große Rolle wie Taklung, Größe, Konstruktion und Verdrängung des Schiffs. Ein Langkieler wird sich anders verhalten als ein Kurzkieler, eine zehn Meter lange Yacht anders als ein neunzehn Meter langer Kutter.

Zudem: Der Sturm ist ein zutiefst subjektives Erlebnis.

Die nautischen Werke raten zu verschiedenen Maßnahmen, um dem Sturm schließlich zu begegnen. Alle Wettermeldungen sollten geprüft, das Barometer im Auge behalten werden. Ein Schutzhafen muss in zwei bis drei Stunden zu erreichen sein. Ist dies nicht möglich, wird es von Vorteil sein, seinen Kurs auf freien Seeraum und tiefes Wasser zu richten. Vielleicht wird die einzige Möglichkeit, Schiff und Mannschaft zu retten, darin bestehen, den Sturm weit draußen auf dem offenen Meer abzureiten.

An und unter Deck gilt es diverse Vorbereitungen zu treffen. Schwere Lasten sind tief im Rumpf zu stauen, Beiboote und Rettungsinsel müssen zusätzlich gesichert werden. Alle Luken werden geschlossen.

Unter Deck müssen alle losen Gegenstände verzurrt und gelascht, Schränke verriegelt, die Seeventile geschlossen werden. Nicht benötigte papierne nautische Unterlagen und alle Dinge, die durch Wasser verderben können, sollten in wasserdichten Säcken oder Behältern gestaut werden. Rettungsmittel und Notsignale sind klarzumachen und in der Nähe des Niedergangs oder der Hundekoje bereitzulegen.

Die Segler legen warme und regenabweisende Kleidung an. Ölzeug, Rettungswesten, Lifebelts. Die Funktionen des Funkgeräts sind zu prüfen. Die meisten Seehandbücher empfehlen zudem, wenn dies alles geschehen ist, eine Suppe heiß zu machen und in eine Thermoskanne zu füllen. Zu einer letzten stärkenden Mahlzeit wird geraten.

Die Segel sollten längst gerefft sein. Lieber ein Reff zu viel stecken als eines zu wenig, heißt es. Auch wird empfohlen, das Reffen so schnell wie möglich zu erledigen. Ab einer gewissen Windstärke sind alle Segel zu bergen. Mast und Rumpf allein bieten dem Wind nun genug Fläche, um anzugreifen. Es gab schon Boote, die machten weit über zehn Knoten an Fahrt, obschon nicht ein einziges Segel mehr stand.

Erst danach folgen in den Handbüchern die Ratschläge zum Abwettern des Sturms selbst. Die Möglichkeiten des Beiliegens und Ablaufens im Wind. Die Methoden, Treibanker auszubringen. Das Schiff fällt die Wellen hinunter, gräbt sich ein, wird wieder angehoben. In orchestraler Wut dreschen Wind und Wasser auf das Boot ein; in den schlimmsten Sekunden zittert es, als verspüre es die Todesangst selbst. Die Mannschaft kauert unter Deck, tut nichts. Vielleicht sitzt der Steuermann noch am Ruder, versucht, das Boot vor den schlimmsten, den brechenden Wasserwänden zu bewahren.

Als Letztes gilt es, die Möglichkeit des Durchkenterns durchzuspielen, eine mittlere oder bereits schwere Katastrophe. Wassereinbruch, Verletzungen, Zertrümmerungen.

Manchmal gerät das Wort Sturm zur Metapher, zur Allegorie. Der Sturm gewinnt dann an übergreifender Bedeutung. Und manchmal bringt es der Sturm sogar fertig, absolut lautlos nach dem Leben zu greifen. In seiner reinsten Form und in seinem fürchterlichsten Ausmaß jedoch tritt der Sturm auf See in Erscheinung. Und was ist das Letzte, was nun geschehen kann?

Das Überbordgehen, das Sinken. Das Schwimmen und Treiben im haltlosen Meer und der Kampf gegen das Ertrinken.

Da ist niemand. Da ist nur Wasser. Und so schön es sein kann, das Meer, so grausam vermag es dich in Empfang zu nehmen. Eine gewisse Zeit vermag der Mensch sich über Wasser zu halten. Aber wie lange? Wenn niemand ihn bergen kann, wenn ihn niemand findet und er allein im Meer driftet.

Trägt der Mensch eine Rettungsweste, hält sie ihn oben. Wenn das Wasser warm ist, achtzehn, zwanzig Grad, hat er eine gute Chance, einen Tag, eine Nacht durchzuhalten. Aber treib mal allein auf dem Meer, einen Tag, eine Nacht. Ist das Wasser kalt, bekommt er früher oder später die Unterkühlung zu spüren. Bei drei, vier Grad hat der Ertrinkende eine halbe, vielleicht eine Stunde. Angeblich beginnt der Mensch an einem gewissen Punkt zu halluzinieren. Die ersten Organe kollabieren, dann versagen Herz und Atmung.

Trägt der Mensch keine Rettungsweste, wird er eine Situation noch ganz anderer Dimension erleben. Nichts hält ihn an der Oberfläche. Wie lange er am Leben bleibt, hängt nun ausschließlich von der eigenen Kraft ab, von der Ausdauer, der Fähigkeit zu schwimmen und von seinem Willen.

Es muss eine ziemlich ehrliche Art und Weise des Verreckens sein, das Ertrinken auf dem offenen Meer, wenn du dich an nichts mehr festhalten kannst. Es geschieht im Besitz deines wachen Verstands, und der Tod kommt exakt in dem Maße, in dem deine Kräfte dich langsam verlassen.

Sehr wahrscheinlich unterliegt der Verstand, und der Mensch legt nun jegliche Arroganz seiner Spezies ab. Er wird zu dem, was er zutiefst verachtet: zum triebgesteuerten Tier. Er ergibt sich nicht im Wissen um den sicheren Untergang, lässt sich nicht sehenden Auges in den Abgrund sinken, nein, er schwimmt und zappelt, solange er nur kann. Erbärmlich und sinnlos kämpft er gegen das Ende.

Nun solltest du schon wissen, was passiert. Was genau passiert. Mit dir und deinem Körper. Wenn du irgendwann nicht mehr kannst und nur noch eines kommt. Die Physik des Ertrinkens, die Anatomie des Absaufens.

Du japst ein letztes Mal, blickst ein letztes Mal zum Himmel. Aber dann absorbiert die Meeresoberfläche das erste Mal auch deinen Kopf.

Der Instinkt zwingt den Menschen unter Wasser zunächst dazu, nicht zu atmen. Selbst wenn er es ganz bewusst anstreben würde, zu atmen, um schneller zu sterben, wäre er dazu nicht in der Lage. Die Pein des fehlenden Sauerstoffs jedoch setzt schon bald ein. Zwanzig, maximal dreißig Sekunden. Du hast keine Kraft mehr. Die Panik erwürgt dich. Du gierst nach Luft. Dabei ist es gar nicht der sinkende Sauerstoffpegel im Blut, im gesättigten Gewebe, der den Menschen zum Atmen drängt. Der schnell steigende Pegel an Kohlenstoffdioxyd ist es, der dich in deiner Agonie nach Luft betteln lässt. Eine Vorsichtsmaßnahme der Natur, eine Art Frühauslöser. Du willst atmen, bevor du atmen musst. Die Kraft schwindet noch rapider. Du gehst das zweite Mal unter. Der Mund, die Augen. Arme und Beine rudern, aber es sind nur noch fadenscheinige Versuche.

Der Sinkflug ist unaufhaltbar. Mit der Tiefe nimmt der Druck zu und presst alle mit Luft gefüllten Hohlräume im Körper zusammen. Der Auftrieb nimmt weiter ab, schneller und schneller fliegst du hinab. Vielleicht siehst du noch einmal die Meeresoberfläche, von unten eine diffuse Schicht aus Licht.

Es droht die Bewusstlosigkeit. Vorher aber erlebst du noch das Zwerchfellzucken. Die Bauchdecke beginnt leicht zu beben, man kann es sehen, der Betroffene es deutlich spüren. Das Herz beginnt schneller zu schlagen, es rast, bis es zum Kammerflimmern kommt. Das Herz will das Gewebe, die Nerven und vor allem das Gehirn mit Sauerstoff versorgen, aber das ist nun sinnlos geworden.

Als Nächstes wirst du womöglich noch einen Laryngospasmus verspüren. Wenn du nämlich den Atemzwang am Ende nicht mehr unterdrücken kannst und das Wasser in dich hineinsaugst. Bei diesem Stimmritzenkrampf schnürt sich dir jäh die Kehle zu, sie schließt sich und krampft sich zusammen. Ein weiterer Automatismus des Körpers, sobald etwas Fremdes in die Luftröhre eindringt oder die Stimmbänder berührt. Die Natur will um jeden Preis verhindern, dass Wasser in die Lunge strömt.

Das Herz spielt verrückt. Fast Ertrunkene haben es beschrieben, als stecke ein Sack voll Würmer in deinem Brustkorb. Vielleicht spürst du das noch, vielleicht spürst es schon nicht mehr. Doch dann, in den meisten Fällen, strömt das Wasser irgendwann in deine Lungen.

Du atmest Salzwasser. Du atmest das Meer, zum ersten und zum letzten Mal in deinem Leben.

Der Körper schaltet sich jetzt quasi selbst ab. Das Wasser spült in den Lungen eine grenzflächenaktive Substanz davon, die als Tensid bezeichnet wird. Diese hauchdünne Schicht erlaubt den Alveolen in den Lungen, Sauerstoff aufzunehmen; aber auch damit ist nun Schluss.

Die Lungenmembranen werden geflutet, kollabieren. Vielleicht, wenn du noch denken kannst, derweil du schon auf zehn, zwanzig Meter Tiefe bist und es dunkel wird, vielleicht schießt dir noch durch den Kopf, dass du eine Rettungsweste hättest anlegen sollen. Dann wärst du jetzt noch oben. Am Licht, am Atmen. Oder du denkst an etwas anderes, an Bäume, an deine Kinder, an den Mond.

Die Lebensfunktionen nehmen ab. Das zentrale Nervensystem dreht durch, dein Rechner schießt quer, stürzt ab. Dein Hirn peinigt dich mit letzten Impulsen, lebe, atme! Aber dein Körper reagiert nicht mehr. Das Herz tut seinen letzten Schlag, bis es erschlafft, und auch die Muskeln ergeben sich nun völlig. Du hast das Bewusstsein längst verloren und schwebst durch die Tiefe. Nach zehn, höchstens zwanzig Minuten ist auch die letzte elektrische Aktivität in deinem Gehirn erloschen. Sie verebbt langsam, wie die schwindende Flamme eines ausgetrockneten Petroleumdochts.

Danach ist alles vorbei. Du bist tot.

Doch irgendwann, während deine leblose Hülle in zwanzig, dreißig, vierzig, vielleicht aber auch in viertausend oder neuntausend Meter Tiefe auf dem Grund des Meeres niedergeht, dann wird dein Geist in entgegengesetzter Richtung aufsteigen und sich mit der Seele eines Albatros vereinigen. Und fortan wirst du nicht in Gottes Himmelsreich weilen, sondern weit und in beinahe endlosen Schleifen über die Meere fliegen.

Dies zumindest behaupten einige Seeleute. Und es ist beileibe nicht die schlechteste Geschichte, die ich gehört habe.

Kazouri und das Meer

Ich erinnere mich an die Wüste und an den Nomaden, der Kazouri hieß, seine Haut war so schwarz wie dunkles Leder, ein hochgewachsener und ruhiger Mann, der wenig sprach und der das Meer noch nie gesehen hatte.

Wir hatten einen Monat in der Wüste verbracht. Wir fuhren jetzt südwärts, um in zwei Tagen die Sahelzone zu erreichen. In dem Geländewagen saßen vier Nomaden und ein Weißer. Der Weiße war ich.

Ein letztes Mal noch schaute ich mich um und sah im Norden das Meer aus gelbem Sand. Ich sah die Dünen, die Täler und Wellen, deren vom Wind aufgeworfene Kämme gestochen scharfe Schatten warfen. Nichts schien sich in dieser Wüste zu bewegen, absolut nichts.

Ich erinnere den heißen Wind, der da draußen durch die Ödnis strich. Abends erlosch der Wind meist wieder und ließ uns zurück in einer Sphäre der völligen Stille. So, dachte ich, musste sich der Weltraum anhören. Kurz bevor es dunkel wurde, knieten sich die Tuareg allabendlich in den warmen Sand, auf einem einfachen schwarzen Tuch, und beteten gen Mekka. Jeder betete für sich allein in der Wüste, und sie hielten dabei einen Abstand von mindestens dreißig Metern zueinander. Abends am Feuer hatten mir die Tuareg einmal erzählt, dass die Wüste in ihren Gedanken beginnt und auch dort erst endet.

Wir fuhren nun schon seit Stunden Richtung Iférouane, mit seinen Brunnen, den nigrischen Militärposten in ihren hellblau camouflierten Uniformen, den Bettlern und den Silberverkäufern, die barfuß am Straßenrand hockten. Südlich des Aïr-Gebirges wurde die Wüste flacher, ohne einen Schatten, der Himmel fast weiß vor Hitze. Es wuchsen Büsche aus dem Sand, karges Gestrüpp, sonst lagen weit und breit nur Steine in der Wüste. Sand und Steine, auf Tausenden, womöglich auf Millionen Quadratkilometern brütend heißer Erde.

Die Tuareg kannten diese Gegend gut. Sie hatten ihr Land nie verlassen, wobei sie nicht in Landesgrenzen dachten, Niger, Mali, Algerien, Tschad. Sie dachten in Dimensionen des Sandes, ihre Welt definierte sich vielmehr durch die geografischen Eigenheiten des mittleren und nördlichen Afrikas. Sie kannten die wenigen Bäume, die Wasserstellen, einzelne Akazien, sie wussten, wo die Ziegen und Kamele Dornen zum Fressen fanden. Oft orientierten sie sich lediglich an auffällig gewachsenen Büschen.

Etwa sechs Stunden fuhren wir nun schon an einer Anhäufung von Steinen entlang, die kein Ende zu nehmen schien. Zwei parallel verlaufende Wälle, jeder ungefähr anderthalb Meter hoch und einen Meter breit. Zwei Stränge aus Steinen, die sich in wenigen Metern Abstand schnurgerade durch die Wüste zogen, so weit die Augen sehen konnten.

Diese Steine waren heller und grauer als die anderen Steine, die in der Wüste lagen. Offenbar waren sie sorgsam aufeinandergelegt worden; dies war keine natürliche Fügung. Abertausende etwa faustgroßer Steine. Die beiden Wälle lagen in der brütenden Weite wie ein Wunder. Sie kannten keinen Anfang, und sie nahmen kein Ende.

»Was ist das?« fragte ich.

»Es sollte mal eine Bahnstrecke werden, hoch nach Algerien, bis ans Mittelmeer«, sagte Kazouri, der einzige Targi im Jeep, der Französisch sprach.

Sie redeten nicht in Kilometern. Distanzen bemaßen sie in Tagen, Monaten, Sonnenaufgängen und Monden, manchmal in Bildern. Große Entfernungen handelten von anderen Ländern, im Extremfall vom Meer.

»Wann ist das hier entstanden?«, wollte ich wissen.

»Als die Franzosen noch hier waren«, sagte Kazouri. »Sie begannen Anfang der Fünfzigerjahre, sie haben zehn Jahre lang daran gearbeitet.«

Eine Bahntrasse durch die Glut. Durchs Gebirge von Ahaggar, Richtung Adrar Chiriet, am Großen Erg vorbei durchs Nichts. Ein Wall links, einer rechts, gegen die Sandverwehungen. Dazwischen sollten die Schienen verlaufen. Erz und Uran, auf Waggons unterwegs nach Europa, bis die Kolonialzeit 1960 endete wie eine Schlange, die man in der Mitte zerhackt.

Wir waren nun schon acht Stunden durch die Wüste gefahren, stets entlang der beiden Wälle aus Steinen, die sich wie eine unheimliche Spur in der maßlosen Weite verloren. Die Steinspur verschwand am Horizont, der jedoch keine Linie darstellte, sondern eine Schicht, die durchsichtig war und gleißend hell flimmerte. Auch dahinter zogen sich die beiden Wälle weiter, immer weiter nach Norden, bis Afrika irgendwann aufhörte und das Meer begann.

»Sie haben die Steine bis ans Mittelmeer aufgetürmt?«, fragte ich. Kazouri nickte und schaute mich nicht an. Ich saß am offenen Fenster, er in der Mitte, während wir im Geländewagen nach Süden fuhren.

»Unglaublich, diese Franzosen!«, rief ich in den Fahrtwind.

Kazouri mit seinem Ledergesicht wartete mit seiner Antwort sechs, sieben Sekunden länger als sonst. Dann sagte er zwischen seinen von Tee und Tabak schwarzen Zähnen und hinter seinem dunklen Tagelmust hervor:

»Es waren nicht die Franzosen, es waren unsere Eltern.«

Abends stellten wir die Jeeps neben der Sandpiste ab und bauten die Zelte auf. Es war etwa halb sechs, in einer Stunde würde die Sonne hinter der hellbraunen Erde verschwinden und die schwarze Nacht sich über unsere Köpfe legen.

Kazouri und die anderen Tuareg trugen Holz zusammen und machten Feuer. Sie rollten den großen Wollteppich aus, brühten Tee auf und gossen ihn aus einer alten Blechkanne in kleine Gläser. Der Wollteppich war wie eine Insel, ein kleines Zuhause, wo wir uns zu den Pausen und zu den Mahlzeiten versammelten. Auf dem Teppich sitzend, unterhielten wir uns über Dinge, von denen wir etwas wussten oder von denen wir nichts wussten, hier und da schwiegen wir, und manchmal machte ein Märchen die Runde.

Dann stand Kazouri auf, nahm sein Messer, ging zu der Ziege, die wir dabeihatten, und schnitt ihr die Kehle durch. Das Fleisch schmeckte gut, die feuerkrosse Leber, das Hirn. Es gab Yamswurzeln und Hirse.

Nach dem Essen saßen wir noch eine Weile auf dem Teppich um die knisternde Glut. Ich griff in den Sand, ließ eine Handvoll der mehlfeinen Körner durch meine Finger rinnen und musste an Wasser denken.

»Du hast das Meer wirklich nie gesehen?«, fragte ich ihn.

»Nein, nur auf Plakaten in Agadez und auf Fotos. Wie ist das Meer? Hast du es mal gesehen?«

»Ich habe das Meer oft gesehen.«

»Hast du das Mittelmeer gesehen oder den Atlantik?«

»Ich habe beide gesehen, ich habe auch das Rote Meer gesehen und den Pazifik.«

»Kannst du schwimmen?«, fragte Kazouri.

»Ja, ich schwimme gern.«

»Auf dem Meer müssen noch weniger Menschen sein als in der Wüste.«

»Sie fahren auf großen Schiffen übers Meer, viele Schiffe, aber ich glaube, du hast recht, auf dem Meer gibt es noch weniger Menschen als in der Wüste.«

»Das Meer muss groß sein.«

»Das Meer ist größer als die Wüste, es nimmt drei Viertel des Planeten ein.«

»Man kann das Meer nicht trinken, oder?«

»Nein, es ist zu salzig. Wenn du es trinkst, musst du dich erbrechen.«

»Ist es so blau, wie auf den Plakaten und wie die Leute sagen? Blauer als der Himmel?«

»Es ist noch viel blauer, aber ich habe auch braunes Meer gesehen, dunkles, grünes und graues. Das Meer hat viele Farben, und ich habe auch Stellen gesehen, da war es durchsichtig. In Wirklichkeit hat es gar keine Farbe.«

»Die Wüste und das Meer müssen viel gemeinsam haben.«

»Vielleicht haben sie einiges gemeinsam, aber vieles haben sie auch nicht gemeinsam.«

»Es gibt wenig Menschen auf dem Meer und in der Wüste. Wie viele Menschen leben jetzt auf der Erde?«

»Es sollen bald acht Milliarden sein und in nicht allzu langer Zeit neun«, sagte ich.

»Woher weißt du das?«, fragte Kazouri.

»Ich habe es gelesen.«

»Das meiste, von dem ihr sagt, dass ihr es wisst, habt ihr gelesen.«

»Ja, Bücher, Zeitungen, Magazine, das Internet. Viele Zahlen.«

»Wie kann man so viele Menschen zählen?«, fragte Kazouri. Er nahm einen Schluck Tee und rieb seine langen braunen Füße aneinander. Dann fragte er: »Wie fühlt es sich an mit so vielen Menschen?«

Ich überlegte und zog an meiner Zigarette.

»Es juckt.«

»Ich war zweimal in Niamey, die einzige große Stadt, die ich gesehen habe.«

»Du musst eure Hauptstadt Niamey nehmen und auf ein zweites Niamey stellen«, sagte ich. »Und dann stapelst du weitere vier Niameys drauf und packst noch einmal sechs daneben. Die Menschen strömen in die Städte wie die Ameisen zu einem Stück Aas. Du erstickst.«

Kazouri sagte nichts.

Das Feuer hatte das Holz fast gänzlich gefressen, aber die Glut warf noch immer einen roten Schein auf die dunklen Gesichter der Nomaden, die ihre Tagelmusts jetzt geöffnet hatten. Das Gesicht von Kazouri besaß die Struktur von ungeschliffenem Ebenholz, matt und von einer groben Maserung durchzogen. Er hatte nun schon eine ganze Weile nichts gesagt, als er plötzlich zu einer Geschichte anhob.

Er erzählte von seinem Großvater, der eine Frau hatte und einen Sohn, der Kazouris Vater war, und sechs Enkel. Kazouri hatte also fünf Geschwister. Die Kinder waren in der Wüste groß geworden; sie hatten erst mit zehn in Agadez den ersten Fernseher gesehen und mit zwanzig das erste Handy besessen.

Sie wussten, wie man auf den Kamelen ritt, und sie kannten sich in der Wüste aus. Sie besaßen Benzinkanister. Sie hatten nie Spielzeug gehabt, sie hatten mit Nebeltrinkerkäfern gespielt, die in den Dünen lebten. Der Großvater hatte ihnen mehr beigebracht als der Vater, hatte dieser das meiste doch selbst von seinem Vater gelernt.

Eines Tages, es gab keinen dringenden Anlass und keinen außergewöhnlichen Grund, sagte der Großvater, dass er die Familie verlassen würde und dass er nicht mehr wiederkäme. Er sagte es das erste Mal an einem Abend und eine Woche später noch einmal, und bald darauf, an einem Morgen, brach er auf. Er nahm nur ein Bündel mit seinen Sachen mit, trug seine Latschen, sein Baumwollgewand und seinen Schleier, den Tagelmust. Er hatte einen Beutel aus Ziegenleder voll mit Wasser dabei. Mehr trug der Großvater nicht am Leib, als er losmarschierte.

Der Großvater hatte dem Sohn und den Enkeln erzählt, dass er ans Meer wolle, dass er, bevor alles vorbei war, einmal am großen Wasser stehen wolle. Er hatte vom Indischen Ozean gehört, der an die Ufer Somalias schwappte, von den Wellen und den Fischen. Dort wollte er hin, und er würde es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr zurückschaffen.

»Ich habe meinen Großvater nie mehr wiedergesehen«, sagte Kazouri und schloss seine Erzählung ohne eine Geste.

Ich wusste nicht, ob die Geschichte den Nomaden als eine Art Sinnbild diente oder ob sie der weitaus weniger kitschigen Wahrheit entsprach. Doch natürlich war dies nicht von Bedeutung, und ich stellte keinerlei weitere Fragen.

Die Insel

In den letzten sieben Tagen habe ich mich, wenn man so will, ausschließlich mit dem Wind unterhalten. Schon am Morgen streicht er über die kleine Felseninsel, auf der kein Mensch lebt und kein Haus steht. Nur die Austernfischer kreisen und stürzen sich ins Meer, gelegentlich hockt ein Kormoran auf dem Holzpfahl gleich neben dem Anleger.

Einmal musste ich an Kazouri denken, als ich an einem hellen Tag über das Meer der schwedischen Schären blickte, über die dort in perfekter Unordnung verstreuten Inseln. Sie lagen da wie Rücken, die sich in der Sonne wärmten. Felsen, Kuppen, Hügel, Striche, Buckel. Von weichem Moos und störrischem Kraut bewachsene Steine in der See.

Kazouri hatte das Meer nie gesehen. Ich versuchte, mir das vorzustellen. Das Meer, die Wüste. Was es mit einem macht, wenn man das eine oder das andere nie gesehen hat. Wenn man nur in seiner Welt verankert ist, in seinem Dorf, in seiner Stadt, in seinem inneren und seinem äußeren Universum.

Seit sieben Tagen liege ich mit meinem Boot an einer dieser einsamen Inseln Schwedens, an einem wackligen Steg der Fischer, den jetzt in der Nachsaison kaum einer mehr nutzt. Niemand ist in dieser Zeit vorbeigekommen, kein Boot, kein Paddler. Es gibt keinen Strom hier draußen und kein fließendes Wasser. Es gibt kein Toilettenhäuschen, keine Dusche, kein Netz, keinen Empfang.

Mitte Oktober. Die meisten haben ihre Segel schon gefaltet, ihre Boote für den Winter verpackt.

Die kleine Felseninsel liegt im Schärengarten weit nördlich Göteborgs, etwa vier Seemeilen vor der Küste. Ich war von Dänemark gekommen, segelte allein durch die Nacht, sechzehn, siebzehn Stunden. Am Ende war kein Fischerboot mehr zu sehen, kein menschengemachtes Licht, kein Land, kein Leuchtturm. Ich war bei Windstärke vier bis fünf auf dem nachtschwarzen Skagerrak in einem tiefen Bogen weit nach Nordosten abgedreht, auf einem Kurs von siebzig, später um die vierzig, dann zwanzig und am Ende null Grad.

Die ersten Steininseln sah ich auf Höhe Buskär und Sankt Håskår, eine dunkle Kante im Meer, und dann hieß es das erste Mal nach dem hundert, zweihundert Meter tiefen Skagerrak, auf Untiefen zu achten. Unter der Meeresoberfläche schossen Nadeln und Türme empor, zeigten sich als Inseln oder lagen tückisch und verborgen nur knapp unter Wasser. Auf der Seekarte hatte ich mir die gefährlichsten Stellen markiert. Steine und Brocken, an denen das Meer auf einmal nur noch einen halben Meter tief war.

Ich segelte allein. Man hat bei dieser ziemlich speziellen, bei dieser herrlich entrückten Tätigkeit nur zwei Hände zum Navigieren, zum Steuern und zum Trimmen der Segel. Man muss sich beim Alleinsegeln eines über zehn Meter langen Segelschiffs ein wenig vorbereiten.

Ich segelte westlich von Långebrottet durch ein achatgraues Morgenmeer, über dem sich eine blasse Sonne erhob. Eine westliche Untiefentonne zog in einer Peilung von dreißig Grad vorbei, ich ließ sie in guter Entfernung an Steuerbord liegen. Dann kam wieder offenes Meer, und ich konnte dem Boot erneut freien Lauf lassen. Die Pinne band ich an einem über einen Schäkel gedoppelten Tampen an, ging kurz nach unten in die Kajüte, um mir ein Brot zu schmieren und einen Kaffee nachzugießen.

Das Boot machte um die fünf, sechs Knoten, es blies noch immer ein mäßiger Wind. Weit im Osten verbarg sich Schweden, die dem Festland vorgelagerten Inseln Tryggö und Fykan. Doch dann kam, draußen im Meer, dieser Haufen in Sicht, diese in sicherer Entfernung zum großen Lärm gelegene Ansammlung von kleinen Inseln, Felsen und Klippen, und ich hatte mir schon lange vorher, beim Studieren der Seekarten, ausgemalt, dass es dort wohl ziemlich hübsch sein müsste.

Dort würde ich mich für eine gewisse Zeit verkriechen, würde für eine unbestimmte Zeit mein Boot vertäuen, um in Ruhe meiner Arbeit nachzugehen. Meine Arbeit besteht darin, Buchstaben aus meinem Hirn zu befördern. Die Buchstaben anschließend zu vermengen, zu sortieren, zu streichen, zu bündeln, zu glätten, zu schleifen, zu bändigen, zu ordnen.

Das Schreiben ist nichts Außergewöhnliches. Es ist eine Arbeit. Eine eher einsame und wenig kommunikative Form der Arbeit.

Am Ende glitt das Boot fast geräuschlos über das graublaue Wasser nach Norden. In der Ferne brach vorsichtig die Küste aus der Kimm, ein bräunlicher Saum, der sich über den gesamten östlichen Horizont zog. Am späten Nachmittag, nachdem mir der Oktober einen gütigen Sonnentag geschenkt hatte, drehte ich das Schiff nun in den Wind, barg erst die Fock, dann das Großsegel, tuchte beide auf, brachte die Leinen aus, startete den Dieselmotor und suchte nach einer geeigneten Stelle zum Anlegen. Hinter einer faltigen Einbuchtung aus hellem Gestein, die einer schützenden Wand gegen die vorherrschenden Westwinde gleichkam, fand ich den kleinen verlassenen Steg auf dieser kleinen verlassenen Insel mitten im Meer, und um sechs lag mein Boot seelenruhig in einer anderen Welt.

Seit einer Woche bin ich nun hier. Abends leuchten zwei Petroleumlampen in der Kajüte, werfen ihren warmen Schein auf das Holz der Planken, der Bodenbretter, der Luken. Alle drei Tage lasse ich für eine halbe Stunde den Dieselmotor laufen, um die Verbraucherbatterien wieder aufzuladen. Das Solarpaneel liefert etwas Energie. Es sind noch hundertzwanzig Liter Frischwasser an Bord, zum Trinken, zum Spülen und zum Waschen. Aber der Verbrauch ist gering. Ich ziehe die Teller durchs Salzwasser, wasche mich im Meer. Im Tank befinden sich sechzig Liter Diesel. Im Staufach für den Proviant liegen Spaghetti, Müsli, Suppen, Brot, Butter, Marmelade. Im Obstnetz baumeln Bananen, Zitronen, Zwiebeln. In dem kleinen Schapp neben der Koje stehen mehrere Flaschen Apfelsaft, Himbeersirup, Rum und Wein.

Ich könnte, wenn ich wollte, wochenlang bleiben.

Nur manchmal, wenn ich auf mein Handy blicke, flackert hier draußen noch ein Balken auf. Aber es reicht kaum zum Telefonieren, schon gar nicht, um ins Netz zu gehen oder Mails abzurufen. Das Radio rauscht, wenn ich es einschalte; über die Mittelwelle sind nur nachts gelegentlich noch ein, zwei deutsche Sender zu hören. Ansonsten herrscht hier draußen Schweigen. Kein Anruf, keine Mail, keine Nachrichten, keine Zeitung, keine Botschaften. Ich schlafe in meiner Koje, vorne im Bug, gebettet im Plätschern des Wassers. Auf dem zweiflammigen Spirituskocher mache ich mir morgens einen Kaffee, schmiere mir ein Brot oder schneide eine Avocado auf.

Unten in der Mitte der Kajüte lässt sich ein kleiner, einfacher Tisch ausklappen. Er besitzt eine Schlingerleiste und ist durch zwei nicht rostende Flügelschrauben zu sichern. Er steht auf drei Beinen, seine Halterung ist an einer Schottwand verschraubt. Man kann zu viert an diesem Tisch aus altem Teakholz essen. Er ist nicht groß, aber er ist schön, und er reicht völlig aus.

An diesem Tisch kann ich sitzen und meine Arbeit verrichten.

Gestern bin ich über die Insel gewandert und geklettert, zuerst über den großen Felsen am Anleger, der aussieht wie ein furchiger Buckelwal, weiter zu einem lediglich vom Regen gespeisten kleinen See in der Mitte der Insel, vorbei an einer grünen Fläche, aus der etwa unterarmlange und beinahe lilafarbene Halme wuchsen. Nach zehn Minuten des ziellosen Herumstreifens und Kletterns gelangte ich zur anderen Seite der Insel, wo im Westen die Wellen des offenen Skagerraks an die Klippen klatschten.

Im Norden fällt die Insel flach ins Meer, im Süden verläuft ein schmaler, geschützter und natürlicher Kanal zwischen dieser und einer weiteren Insel. An der südwestlichen Abbruchkante der Felsen ruht das Boot, und ich habe keine Ahnung, wie lange ich hier noch bleiben will und bleiben werde.

Ich glaube, es wäre gut, noch möglichst lange in dieser, sagen wir, rar gewordenen Sphäre zu verweilen. Auf dieser der menschlichen Hast fernen Ansammlung von Steinen im Meer, wo man, zugegeben, nicht den Luxus einer Dusche oder Toilette nutzen kann, im Gegenzug jedoch die noch weitaus luxuriösere Freiheit erlebt, gewisse Dinge nicht mehr ertragen zu müssen.

Vor neun Tagen, als ich in den dänischen Gewässern noch Empfang hatte, bekam ich nach Abliefern eines Texts – meine Arbeit besteht, wie gesagt, im beständigen Aneinanderfügen vieler Tausender Buchstaben, dies für Geschichten, Artikel, Porträts, Reportagen, Bücher –, ja, vor Kurzem also bekam ich diese E-Mail aus der Stadt Hamburg zugesandt:

Lieber Herr Bielefeld,

Ihr Text wird gerade in der Redaktion bearbeitet. Nur eines fehlt uns noch. Wir haben am Ende immer einen kleinen Autorenkasten mit Foto und einem Zweizeiler über den Autor. In der Regel darüber, was ihn zu diesem Artikel inspiriert, was ihn besonders bewegt hat.

Könnten Sie uns das Foto und den Zweizeiler schnell schicken?

Herzlichen Dank und viele Grüße,

Giesela Kaufmann

Den eigentlichen Text, die Ware, hatte ich bereits drei Wochen zuvor geliefert. In grauen Fischersocken setzte ich mich nun also unten in der Kajüte vor den Computer. Ich schrieb die gewünschten zwei Zeilen über mich selbst, suchte ein Foto von meiner externen Festplatte heraus, fügte es als Anhang der Mail bei und verschickte das Ganze durch die unsichtbaren Ströme des Internets über den Hafen hinaus, über das Land, über die Felder, in die Stadt, in das Haus, in die Redaktion, in das Büro und schließlich auf den Computer, vor dem die Dame saß.

Das Gewünschte ging raus, etwa zehn Minuten nachdem ich die Anfrage bekommen hatte. Danach hatte es die Dame in vier, fünf Sekunden auf dem Tisch.

Es sollte ja schnell gehen.

Ich bekam keine Antwort. Ich schrieb am nächsten Tag eine zweite Mail, um zu fragen, ob alles wie gewünscht angekommen sei. Doch ich bekam keine Antwort. Ich machte mir darum jedoch keinerlei Sorgen mehr, wusste ich doch, dass meine Mail angekommen war. Und ich wusste noch viel mehr – ahnte ich doch, worin der Grund lag für diese inzwischen völlig normal gewordene und flächendeckend um sich greifende Form des abnormalen Verhaltens.

Ich konnte förmlich spüren, noch hier draußen auf dem Meer, wie der lieben Dame die Peitsche im Nacken saß. Die Peitsche einer überdrehten, einer sich hetzenden und gegenseitig treibenden Welt. Jene Peitsche, der keiner mehr so recht entkam.

Ich wusste, dass es dabei um Zeit ging, um Geld, um Zahlen, um Ergebnisse, um Renditen, ums Sparen, ums Wachsen, ums Kaufen, ums Bedienen. Ich ahnte zudem, ohne die Dame zu kennen, dass sie es höchstwahrscheinlich mit einer ganzen Reihe von Verpflichtungen zu tun hatte. Mit einem hübschen, über die Zeit angehäuften Bündel aus Forderungen, Bedingungen, Zahlungen, Zwängen. Hinzu kamen die Menschen, Termine, Straßen, Autos, Brücken, Handys, Häuser, Mieten, Preise, China, Indien, Brasilien, Kurse und Zinsen und womöglich noch das eine oder andere. Das alles hatte sich seltsam verwoben und zu einem ungreifbaren Konglomerat verdichtet, und dies alles schien die Dame ordentlich auf Trab zu halten. Ich sah sie regelrecht vor mir. Sie saß vor dem Computer und hechelte in so atemberaubender Geschwindigkeit durch ihre Tage, dass sie die Zeit nicht mehr fand, mir im Sinne der Höflichkeit kurz zu antworten.

Lieber Herr Bielefeld,

ich habe alles bekommen. Danke und viele Grüße,

Giesela Kaufmann

Ich musste an Aldous Huxley denken, der sagte einmal: »Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit.«

Seit drei Tagen habe ich das Handy nun ganz ausgeschaltet. Alle Mails sind beantwortet, alle Nachrichten geschrieben. Nur der Wind weht über die kleine Felseninsel.

Ich bin jetzt ganz allein. Mit dem Himmel, den Steinen, den Vögeln. Eine hermetische Ruhe. Ich weiß nicht, ob ich eine Mail bekommen habe, ob irgendjemand etwas möchte oder denkt, dringend zu benötigen. Die Pflichten habe ich ins Meer geschmissen. Keiner weiß in diesen wertvollen Tagen, wo ich bin, was ich tue. Die Welt dreht sich weiter, es geschieht nichts. Ich bin ja gar nicht so wichtig.

Ich erinnere mich an Neuseeland. Vor achtzehn Jahren erwanderte ich dort in den Südalpen einmal einen Gipfel. Nach vier Stunden Marsch über einige Flanken und Grate kamen wir auf zweitausend Meter Höhe an. Ich hatte damals ein erstes Handy, ein kleines schwarzes Ding. Ich schaltete es spaßeshalber auf dem Gipfel ein, und siehe da: Ich hatte Empfang! Ich war erstaunt, geradezu elektrisiert ob dieser neuen technischen Errungenschaft. Ich rief meine Freundin in Hamburg an, das klappte wirklich, und polterte ins Telefon: »Ich bin hier gerade auf einem Berg! Ganz oben! Ich kann über die halben neuseeländischen Südalpen blicken! Kannst du mich hören? Ja, unglaublich, oder?«

Achtzehn Jahre später ist die Welt eine andere. Die unsichtbaren Wellen umschwirren uns, strahlen bis ins hinterste Afrika, reichen bis in die letzten Winkel Asiens. Es wurden schon Konzerte von der Weltraumstation auf die Erde übertragen, live, in Sekundenschnelle übers Netz.

Nicht mehr die Möglichkeit, überall kommunizieren zu können, lässt uns staunen. Die Möglichkeit, irgendwo plötzlich nicht mehr kommunizieren zu können, lässt uns erschrecken.

Doch es ist interessant. Die Wege und Mengen der Kommunikation haben sich in einem solchen Maße vervielfacht, dass sie kaum noch zu bewältigen sind. Die Kommunikation richtet sich nicht mehr so sehr nach den Formen der Höflichkeit, sie richtet sich zunehmend nach den Gesetzen der Dringlichkeit, der Effizienz und der Geschwindigkeit.

Aus der Sprache spricht die große Hatz. Und manchmal bleibt den Menschen vor lauter Raserei die Sprache ganz weg.

Ich schmiss das alles ins Meer.

Ich sehe den Himmel, das Salzkraut auf den Felsen, lange blicke ich den Vögeln hinterher. Die Ereignislosigkeit wird zum Ereignis, das Ausschalten zum Ankommen. Mich schert in diesen wenigen wertvollen Tagen nicht, was auf der Welt passiert. Ich muss nachher das Petroleum nachfüllen, muss die vordere Festmacherleine dichter nehmen und das Boot eine Spur mehr in den Wind drehen. Mehr aber muss ich nicht. Muss niemanden anrufen, keine Nachricht abrufen.

Man denkt immer nur, dass man muss.

Der Luftdruck auf dem Barometer ist in den letzten sechs Stunden von 1009 auf 1002 Hektopascal gefallen. Das ist nicht beängstigend, aber es könnte Wind aufkommen. Er wird mit großer Wahrscheinlichkeit aus Südwest wehen, später rechtdrehen auf West und Nordwest. Ich werde wohl noch zwei Fender ausbringen, falls ein Schwell um die Insel biegt und die Wellen bis zum Anleger laufen.

Am Abend werfe ich unten in der Kajüte den Kocher an, mache mir Speck und Spiegeleier. Draußen leuchtet noch immer ein Spalt Abendsonne am Himmel, die Wolken ziehen über das Boot wie zerfranste Daunenkissen. Tiefdunkelblau, violett. Ich lese ein bisschen und denke im Einschlafen noch, dass der Wind mich bestimmt wecken wird, falls er über Nacht stärker werden sollte. Er singt dann immer erst in den Wanten, ehe er irgendwann beginnt, durch die ganze Takelage zu schreien. Der Wind ist ein guter, ein zuverlässiger Wecker. Hier draußen ist er der einzige Gebieter.

Ich habe mir genug zu schreiben mitgenommen. Vier Auftragsarbeiten, eine weitere, die unterwegs zu recherchieren ist, ein Buch, das es zu Ende zu schreiben gilt. Das alles summiert sich zu einer Buchstabenmenge von über vierhunderttausend Zeichen, zu schöpfen, zu sondieren und zu verfassen in drei bis vier Monaten Lebenszeit.

Die Buchstabenmenge ist nicht gering. Die Lebenszeit jedoch auch nicht. Sie wird nie wiederkommen.

Ich verrichtete meine Arbeit inzwischen überall. Auf Reisen, in Hotels, in Pensionen, in Absteigen, in Flugzeugen, Bussen, Zügen, Bahnhöfen. Mit Vorliebe jedoch und über den mit Abstand längsten Zeitraum verrichtete ich meine Arbeit auf meinem alten Segelboot. Meiner Blockhütte zur See, diesem kleinen nach Lack, Diesel, Petroleum und Salzwasser duftenden Refugium, auf dem ich alles mitnehmen kann, was ich wirklich brauche. Mein altes Boot aus Holz ist mein schwimmender Ruheraum. Mein Reduktionsvehikel und Raumschiff, mit dem ich mal hierhin, mal dorthin segeln und gewissen Dingen recht spurlos entkommen kann.