Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

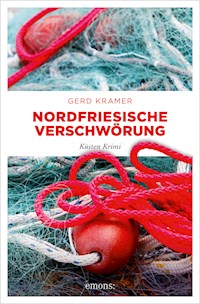

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Küsten Krimi

- Sprache: Deutsch

Knisternde Spannung trifft auf nordfriesischen Humor. Nordfriesland wird von einer Serie von Mordanschlägen erschüttert. Die Spur führt die Kommissare Flottmann und Hilgersen in die Welt der Verschwörungsgläubigen. Doch schon bald wird klar, dass hinter den Geschehnissen viel mehr steckt. Sind die Beteiligten Opfer und Täter zugleich? Welche Rolle spielt der Anschlag auf eine Segelyacht vor fast dreißig Jahren, bei dem eine junge Frau ums Leben kam? Der hochsensible Musiker Leon Gerber kann wertvolle Hinweise liefern, die plötzlich alles in neuem Licht erscheinen lassen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 350

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Gerd Kramer wurde 1950 in der Theodor-Storm-Stadt Husum geboren und ist dort aufgewachsen. Nach seinem Physikstudium in Kiel arbeitete er als Akustiker und Software-Entwickler im Rheinland. 1987 gründete er eine eigene Firma, in der er noch heute tätig ist. Einen Teil des Jahres verbringt er in seiner Heimatstadt, die ihm den Stoff für seine Romane liefert.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

© 2022 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Umschlagmotiv: fotonatouren/stock.adobe.com

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer

Umsetzung: Tobias Doetsch

Lektorat: Dr. Marion Heister

E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-96041-955-6

Küsten Krimi

Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie

regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

Glaube denen, die die Wahrheit suchen,und zweifle an denen, die sie gefunden haben.

André Paul Guillaume Gide

Prolog

Die »Karina« hatte den Hafen verlassen und die Seeschleuse Richtung Meer passiert. Noch trieb der Motor das Schiff an. Aber bald würden sie die Segel setzen und sieben Tage durchs Wattenmeer schippern. Genug festen und flüssigen Proviant hatten sie dabei. Außerdem würden sie verschiedene Inseln und Halligen anlaufen, um gegebenenfalls die Vorräte aufzufüllen, falls es erforderlich wurde. Der Wetterbericht versprach optimales Segelwetter, auch wenn zu dieser Stunde noch Flaute herrschte. Die Yacht gehörte Florians Vater, der sie aber kaum noch nutzte, weil seine neue Lebensgefährtin schon beim Anblick von Wasser seekrank wurde. Somit gehörte das Schiff quasi Florian, und er war der Skipper, der an Bord das Sagen hatte.

Es war ein halbes Jahr her, dass Florian und Winfried zusammen hinausgefahren waren. Immer hatte sie die Erinnerung an »das dumme Ereignis« daran gehindert, wieder in See zu stechen. Irgendwann hatten sie jedoch beschlossen, das Geschehene abzuhaken und nicht mehr darüber zu reden. Der Törn an diesem Tag sollte einen Schlussstrich ziehen, den Neubeginn ihrer Freundschaft begründen, die unerschütterlich gewesen war. Florian hatte seine Freundin Jenna mitgenommen. Sie hatte ihn so lange angebettelt, bis er schließlich nachgegeben hatte.

Florian stand am Ruder, und Winfried traf Vorbereitungen zum Segelsetzen, als ein Schlag, begleitet von einem dumpfen Knall, das Boot erschütterte. Die Blicke der Freunde trafen sich. Für einen Moment erstarrten beide, als warteten sie auf eine Erklärung. Dann rannte Winfried zur Kajüte und riss die Tür auf. Mit einem Blick erfasste er die Katastrophe. Das gesamte Unterdeck war überflutet. Die Geschwindigkeit, mit der es volllief, deutete auf ein riesiges Leck hin. Winfried stürzte die Treppe hinunter. Florians Freundin lag mit dem Gesicht nach unten im Wasser. Ein paar Schritte, und er war bei ihr. Er räumte ein Trümmerstück beiseite, drehte sie um und hob ihren Kopf an. Sie schien nicht mehr zu atmen, und ihre Augen starrten ins Leere. Er musste versuchen, sie nach oben zu bringen und wiederzubeleben. Doch das Wasser stieg immer weiter an und reichte ihm schon bis zu den Hüften. Das Boot neigte sich zur Backbordseite, und das Heck begann zu sinken. Winfried verlor den Halt unter den Füßen, und er tauchte für einen Augenblick unter. Dabei glitt ihm Jennas Kopf aus den Händen. Mit letzter Kraft gelang es ihm, sich bis zur Treppe zu hangeln. Die Hand seines Freundes packte ihn am Arm und zog ihn an Deck.

»Wo ist Jenna? Jenna! Jenna!«, schrie Florian. Das Tosen der einströmenden Wassermassen erstickte seine verzweifelten Rufe.

»Sie ist tot! Wir müssen runter vom Boot!« Winfried schob seinen Freund vom Kajüteneingang weg. »Wir saufen ab, verdammt!«

Das Boot neigte sich weiter zur Seite, und beide rutschten über das Deck. Winfried rappelte sich auf. Mit beiden Händen hielt er sich an der Reling fest. Wo war Florian geblieben? War er über Bord gespült worden, oder war er etwa zurück zur Kajüte gekrochen? Ein gurgelndes Geräusch kündigte den endgültigen Untergang der »Karina« an. Mit letzter Kraft gelang es Winfried, sich mit einem Kopfsprung ins Wasser zu stürzen. Als er wieder auftauchte, sah er, wie sich der Bug des Schiffs in die Höhe reckte.

1

Wie immer zu dieser Jahreszeit begab sich Dieter Bernecke nach dem Aufstehen ins Wohnzimmer, setzte sich im Pyjama auf den alten Holzstuhl und blickte Richtung Fenster. Die Sonne stand tief, und am Himmel zeigte sich keine Wolke. In wenigen Minuten würde der Schattenwurf der Windkraftanlage den Raum im Sekundentakt in Hell und Dunkel tauchen. Er spürte den inneren Zwang, darauf zu warten und auszuharren, bis der Spuk vorbei war. Stattdessen hätte er in ein anderes Zimmer gehen können. Warum er es nicht tat, wusste er nicht. Vielleicht wollte er sich immer wieder aufs Neue beweisen, dass er stark genug war, sich gegen solche Angriffe zu behaupten.

Kurz nickte er ein. Als er aufwachte, hatte das Hell-Dunkel-Spiel bereits begonnen. Es entfaltete eine hypnotische Wirkung und erzeugte Bilder und Traumsequenzen in seinem Kopf, die er nicht beeinflussen konnte. Er sah Maren und die Kinder am Strand, wie sie eine Sandburg bauten, Dolli, wie sie bellte, an ihm hochsprang und sich kraulen ließ, wenn er von der Arbeit heimkam. Arbeit hatte er schon lange nicht mehr, und Maren war mit Lisa, Daniel und dem Hund ausgezogen. Wann war das gewesen? Wie lange waren sie schon fort? Und wo lebten sie jetzt? Er konnte sich nicht erinnern. Wie so oft vermischten sich Traum und Wirklichkeit.

Die pochenden Schmerzen hinter der Stirn nahmen zu. Wetterfühligkeit hatte sein Arzt diagnostiziert, weil die Migräne besonders bei starkem Wind auftrat. Doch er wusste es besser. Mit dem Wind stieg der Infraschall der Windkraftanlage an, der ihn und auch weiter entfernte Anwohner krank machte. Der unhörbare Lärm war der eigentliche Grund für all seine Beschwerden.

Sein Tag verlief so eintönig wie jeder andere. Die meiste Zeit verbrachte er mit Fernsehen und Recherchen im Internet. Bis in den Abend hinein saß er im Wohnzimmer am Schreibtisch. Rund um seinen Laptop stapelten sich die Computerausdrucke und Zeitungsausschnitte. Irgendwann würde er aufräumen und alles in Ordnern abheften.

Er war froh, als er endlich Heimdall antraf. Ein Chat mit ihm war immer das Highlight des Tages.

Heimdall: »Hi, Dolli.«

Dolli: »Hallo, Heimdall. Ich hab gehofft, dass du um diese Zeit online bist.«

Heimdall: »Sonntagabende sind langweilig. Was gibt es da Besseres, als sich mit einem guten Freund zu unterhalten?«

Dolli: »Wie geht es dir?«

Heimdall: »Ich bin heute mit meinem Rollstuhl umgekippt. Das ist mir noch nie passiert. Jackie hat zu sehr an der Leine gezogen. Da bin ich über den Bordstein geprescht und der Länge nach hingeflogen. Zwei Jungs haben mir wieder auf die Beine geholfen. Na ja, nicht wirklich auf die Beine.«

Dolli: »Ist dir etwas passiert?«

Heimdall: »Nur ein paar Abschürfungen und eine Beule am Kopf. So etwas haut mich doch nicht um. Und wie geht es dir?«

Dolli: »So schlecht wie immer.«

Heimdall: »Hast du wieder Kopfschmerzen?«

Dolli: »Ja. Es ist windig draußen. Immer wenn viel Wind ist, sind die Kopfschmerzen besonders heftig, wie du weißt. Dann spüre ich den Infraschall am ganzen Körper. Auch, wenn ich hier im Haus bin.«

Heimdall: »Weil die tieffrequenten Geräusche der Windkraftanlage fast unvermindert Fenster und Mauern durchdringen. Man kann sich nicht davor schützen. Selbst Ohrstöpsel helfen nicht.«

Dolli: »Ja, ich weiß. Aber du glaubst ja, dass es nicht nur der Lärm ist, der mich krank macht.«

Heimdall: »Ich bin mir sicher, dass sie den Infraschall gezielt einsetzen, um sensible Menschen wie dich zu manipulieren. Wahrscheinlich seid du und deine Nachbarn nur Versuchskaninchen, und die Verantwortlichen planen, ihre Methode später in großem Maßstab einzusetzen. Überall sollen Windkraftanlagen gebaut werden, und irgendwann haben die Mächtigen alle Menschen unter ihrer Kontrolle.«

Dolli: »Glaubst du das wirklich?«

Heimdall: »Ja. Der Infraschall dringt tief in das Bewusstsein der Menschen ein, ohne dass sie sich wehren können. Und wenn damit Informationen transportiert werden, gelangen sie direkt in dein Gehirn, ohne dass du es merkst.«

Dolli: »Das klingt sehr beunruhigend. Ich würde gerne wegziehen. Aber das Haus ist alt und unverkäuflich. Obwohl ich den Preis mehrmals gesenkt habe, wird der Makler es nicht los.«

Heimdall: »Deshalb musst du das Übel an der Wurzel packen. Ich hab neue Erkenntnisse. Ich hab herausgefunden, dass alle Anlagen, die zur Manipulation der Menschen eingesetzt werden, mit einem roten Punkt gekennzeichnet sind.«

Dolli: »Mit einem roten Punkt?«

Heimdall: »Ja, unten am Betonsockel.«

Dolli: »Woher weißt du das?«

Heimdall: »Aus sicherer Quelle, die ich dir nicht nennen darf. Sonst bekomme ich Schwierigkeiten. Alle WKA mit einem roten Punkt sind gefährlich und werden von ganz bestimmten Technikern betreut, die in die Sauerei eingeweiht sind.«

Dolli: »Dann könnte die in meiner Nähe auch so eine Markierung haben. Das muss ich unbedingt herausfinden. Danke für den Tipp. Ich melde mich wieder!«

Heimdall: »Sei vorsichtig, Dolli.«

Dolli: »Du ebenso.«

Bernecke verließ den Chat. Vielleicht war das, was Heimdall erzählt hatte, der endgültige Beweis für die Gedankenmanipulation. Seit er sich gegen die Windkraftanlage wehrte, wurde er das Gefühl nicht mehr los, dass er nicht mehr er selbst war, sondern eine fremde Macht seinen Willen beeinflusste. Vor zwei Wochen hatte er sogar ohne Anlass die Möbel in seinem Arbeitszimmer kurz und klein geschlagen. Hinterher hatte er sich kaum daran erinnern können. Nur der Schreibtisch war verschont geblieben.

Den Prozess gegen die Anlage hatte er verloren. Dabei war es lediglich um den Schattenwurf der Flügel gegangen. Der trat nur in dieser Jahreszeit und auch nur morgens auf, wenn keine Wolken die Sonne bedeckten. Anfangs hatte ihn das Flackern zur Verzweiflung gebracht. Inzwischen konnte er damit leben. Die Sache mit dem Infraschall war viel ernster. Im Gegensatz zu den Schatten war der unhörbare Lärm ständig vorhanden und beeinflusste seine Gesundheit. Endlich gab es eine Erklärung, nicht nur für seine Krankheitssymptome, sondern auch für seine Depressionen und Wutausbrüche.

Bernecke lehnte sich zurück und blickte durch das Fenster nach draußen. In diesem Moment schaltete der Bewegungsmelder die Außenbeleuchtung ein. Zuerst dachte er, eine Katze oder ein Kaninchen habe den Sensor ausgelöst. Aber dann sah er Maren und die Kinder um den Ahornbaum tanzen. Er konnte sogar ihr Lachen hören. Sein Herz machte einen Sprung. Er wollte gerade aufstehen und sie in Empfang nehmen. Doch in der nächsten Sekunde verschwanden sie wieder. Das Licht brannte immer noch. Aber sie waren weg. Hatten sie Angst vor ihm? Hatte er sie so schlecht behandelt, dass sie vor ihm davonliefen? Nein, das konnte er sich nicht vorstellen. Sie waren das Liebste, was er besaß. Alles hätte er für sie getan. Alles täte er auch jetzt noch für sie.

Bernecke blieb noch lange an seinem Schreibtisch sitzen. Das Licht im Garten war erloschen, und er fühlte sich allein und einsam. Nicht einmal ein Kaninchen besuchte ihn. »Du musst das Übel an der Wurzel packen«, hatte Heimdall gesagt. Genau das wollte er tun.

Er zog die obere Schublade auf und nahm eine Taschenlampe heraus. Dann verließ er das Haus durch den hinteren Ausgang, lief den Gartenweg entlang und stapfte durch das Feld auf die Windkraftanlage zu. Das Pochen in seinem Kopf wurde unerträglich. Doch die Anspannung half ihm, die Schmerzen zu ignorieren.

Den Weg hatte er schon oft zurückgelegt, sodass er sein Ziel mit geschlossenen Augen gefunden hätte. Erst als er fast dort war, schaltete er die Taschenlampe ein und leuchtete den Betonsockel ab. Den handtellergroßen Kreis musste er nicht lange suchen. Wieso war ihm der rote Fleck nicht schon früher aufgefallen? Er tastete mit den Fingern über die Stelle. Natürlich war die Farbe trocken. Aber sie glänzte im Lichtschein und wirkte nicht, als sei sie vor sehr langer Zeit aufgetragen worden. Jedenfalls hatte Heimdall recht. Die rote Markierung war das geheime Zeichen einer Verschwörung. Daran hatte Bernecke nun keinen Zweifel mehr.

Er suchte noch in der Nacht die anderen, weiter entfernten Anlagen auf, die jedoch keinen roten Punkt aufwiesen.

Es war weit nach Mitternacht, als er nach Hause zurückkehrte.

Im Bett schmiedete er einen Plan. An all seinem Elend war das verdammte Windrad in der Nähe schuld. Er sollte das Ding in die Luft sprengen. Aber dazu fehlten ihm die Mittel. Stattdessen wollte er dem Techniker auflauern, der die Manipulationen durchführte. Bernecke hatte ihn mit dem Fernglas oft beobachtet. Er kam stets Anfang des Monats. Wenn der Erste auf ein Wochenende fiel, erschien er den Montag darauf. Meistens jedenfalls. Ganz sicher war das allerdings nicht. Doch es war sehr wahrscheinlich, dass er auch an diesem Morgen kam. Es war immer derselbe Mann, der mit seinem roten Golf vorfuhr. Manchmal erschienen jedoch auch mehrere Monteure in einem Kastenwagen. Bernecke hoffte, dass das diesmal nicht der Fall war.

Er wollte den Techniker zur Rede stellen. Mit der Pistole im Rücken würde der Kerl die ganze Wahrheit preisgeben. Davon war Bernecke überzeugt. Die Waffe lag gut versteckt im Keller. Sein Vater hatte sie zur Abwehr von Einbrechern angeschafft. Eine Beretta 1934, Kaliber neun Millimeter. Niemand wusste davon, auch Maren und seine Schwester nicht. Vermutlich stammte sie aus irgendwelchen dunklen Kanälen und war nicht registriert. Ein Magazin mit neun Schuss Munition befand sich ebenfalls im Versteck. Nachdem Maren und die Kinder ihn verlassen hatten, hatte er die Pistole hervorgeholt, um sein Elend mit einem Kopfschuss zu beenden. Aber er hatte es nicht fertiggebracht. Nun, da er wusste, wie er sich aus dem Sumpf von Krankheit und Arbeitslosigkeit befreien konnte, war er froh darüber. Alles würde wieder gut werden, Maren und die Kinder würden zu ihm zurückkommen, und er würde eine neue Stelle als Autoverkäufer finden.

Am nächsten Morgen konnte er sich noch gut an seinen Plan erinnern. Er zog sich an, ohne vorher zu duschen. Was hätte Duschen auch für einen Sinn? Er nahm zwei Schmerztabletten ein und aß das angebissene Brötchen vom Vortag zu einem Schluck kalten Kaffees. Danach holte er die Pistole aus dem Keller und stellte den Stuhl vor das Wohnzimmerfenster. Von dort aus hatte er einen guten Überblick über den gesamten Windpark. Obwohl es erst kurz nach neun Uhr war, wartete er ungeduldig auf das rote Auto. Auf keinen Fall durfte er einschlafen. Ab und zu nahm er die Pistole oder das Fernglas von der Fensterbank, um sich zu beschäftigen. Funktionierte die Waffe überhaupt noch? Im Keller war es feucht, und er schloss nicht aus, dass Teile daran korrodiert waren. Vielleicht hätte er sie vorher ausprobieren sollen. Aber für solche Überlegungen war es zu spät. Wenn er an diesem Morgen nicht handelte, würde er es nie tun.

Der Golf kam etwas später als gewöhnlich. Es war Viertel nach zehn, als er auf den Schotterparkplatz der Anlage fuhr. Bernecke nahm das Fernglas zur Hand und erkannte, dass es derselbe Mann wie immer war. Und er schien allein zu sein. Im Grunde war auch das verdächtig. Vermutlich war der Techniker als einziger Mitarbeiter in die Menschenversuche eingeweiht. So etwas musste im Geheimen geschehen. Nichts davon durfte an die Öffentlichkeit dringen. Auch die Polizei wusste natürlich nichts davon. Wenn Bernecke mit seinen Erkenntnissen Anzeige erstattete, würde man ihn lediglich auslachen. Das hatte ihm Heimdall prophezeit. Kellerkind, ein anderer Chatpartner, war der gleichen Meinung. Kellerkind hatte ähnliche Probleme wie Bernecke. Allerdings hatten die nichts mit Windkraftanlagen zu tun. Auch er hatte vergeblich Hilfe bei der Polizei gesucht. Alle fünf in der Chatgruppe hatten wohl solche Erfahrungen gemacht.

Da Bernecke nicht auf die Behörden zählen konnte, war es Zeit, selbst das Heft in die Hand zu nehmen. Er stand auf und steckte die Pistole in seinen Gürtel. Das Pochen im Kopf hatte nachgelassen, und er fühlte sich stark genug, um seinen Entschluss in die Tat umzusetzen. Wie gewöhnlich nahm er den kürzeren Weg durch den Garten und lief über das angrenzende Feld. Der Techniker schloss die Heckklappe seines Autos und ging mit seinem Servicekoffer auf die Anlage zu. Bernecke musste sich beeilen. Er zog die Pistole aus dem Gürtel und beschleunigte seine Schritte. Der Techniker nahm gerade die letzte Stufe der Stahltreppe, die zur Eingangstür der Windkraftanlage führte, als Bernecke zu ihm aufschloss und seine Waffe auf ihn richtete. Der Mann hatte bereits einen Schlüsselbund in der Hand, den er vor Schreck fallen ließ, als er die Pistole sah. Die Schlüssel schlugen auf einer Stufe auf und landeten direkt vor Berneckes Füßen.

»Was wollen Sie?« Der Techniker stand auf dem oberen Podest und lehnte sich mit dem Rücken an die Tür.

»Die Wahrheit!«

»Ich verstehe nicht. Welche Wahrheit?«

Bernecke hob den Schlüsselbund auf. »Sie machen hier Menschenversuche.«

»Menschenversuche? Wieso? Ich verstehe nicht, was Sie meinen.«

»Kommen Sie runter!«

Der Techniker zögerte. Doch dann stieg er langsam die Treppe herunter. Dabei blickte er sich hilfesuchend um. Als er unten angekommen war, standen sich die Männer gegenüber.

»Ich weiß, was die Markierung bedeutet«, sagte Bernecke und wies mit der Pistole auf den roten Punkt am Sockel.

Der Blick des Technikers folgte der gezeigten Richtung. »Meinen Sie den Fleck dort? Den hab ich noch nie gesehen.«

»Sie lügen!«

»Nein, nein. Warum sollte ich lügen? Ich weiß gar nicht, worum es geht. Hier finden keine Versuche statt. Ich will nur ein paar Kontrollen und Wartungsarbeiten durchführen. Das ist alles.«

»Ich glaube Ihnen nicht. Sie haben die Anlage so eingestellt, dass sie die Anwohner beeinflusst.«

Der Mann schüttelte heftig den Kopf. »So ein Unsinn! Sie sind ja völlig verrückt!«

Das Wort »verrückt« traf Bernecke ins Mark. Er war wegen psychischer Probleme in Behandlung gewesen. Ihn hatten Angstzustände und Halluzinationen geplagt. Die Kopfschmerzen und das Dröhnen in den Ohren waren hinzugekommen. Aber sein Verstand war noch in Ordnung. Einen Arbeitskollegen, der ihn einmal als Irren bezeichnet hatte, hatte Bernecke zusammengeschlagen. Auch jetzt stieg die Wut in ihm hoch. Er streckte den Arm und zielte auf den Kopf des Gegners. Seine Hand zitterte erbärmlich, aber aus der geringen Entfernung konnte er das Ziel nicht verfehlen. Kalter Schweiß bildete sich auf seiner Stirn. Er spürte bereits den Druckpunkt am Zeigefinger. Doch eine innere Stimme hielt ihn zurück. Einen Menschen von Angesicht zu Angesicht zu töten war keine einfache Sache.

Er nahm den Finger vom Abzug. »Ab nach oben!«

Sein Gegenüber war erstarrt und reagierte nicht sofort, ließ dann aber den Koffer fallen, wandte sich zur Treppe und stieg die Stufen hinauf.

Bernecke folgte ihm. Oben angekommen, schob er den verängstigten Mann beiseite und schloss die Tür auf. »Wo ist Ihr Handy?«

»Im Koffer.«

»Gut. Rein da!«

Der Techniker gehorchte. Bernecke schlug die Tür zu und drehte den Schlüssel um. Für einen Moment schloss er die Augen und atmete tief durch. Sein Gegner war vorläufig außer Gefecht gesetzt und konnte keinen Schaden mehr anrichten. Vielleicht kam er in seinem Gefängnis zur Besinnung und würde alles beichten, wenn Bernecke in ein paar Stunden zurückkehrte. Danach wollte er ihn freilassen und mit dem Geständnis zur Polizei gehen. Doch was sollte er tun, wenn sich der Kerl weigerte, die Wahrheit preiszugeben? Dann blieb ihm nichts anderes übrig, als ihn zu töten. Der Techniker hatte sein Gesicht gesehen und würde ihn wiedererkennen.

Bernecke zog den Schlüssel ab und steckte ihn in die Hosentasche. Von drinnen erklangen gedämpfte Rufe und Klopfen. Doch niemand würde den Gefangenen hören und befreien. Vielleicht stieg er bis auf die obere Plattform. Aber auch von dort aus konnte er schreien, so laut er wollte, ohne dass ihn jemand bemerkte.

Bernecke ging die Stahltreppe hinab, nahm den Monteurkoffer an sich und lief heim. Sein Problem war nicht gelöst, aber er hatte sich gewehrt. Das gab ihm ein gutes Gefühl, denn nichts war schlimmer, als tatenlos zuzusehen, wie das Schicksal seinen Lauf nahm. Zu Hause angekommen, betrank er sich mit billigem Fusel. Der ließ die Welt für kurze Zeit freundlicher erscheinen. Bernecke wollte Heimdall erzählen, was er unternommen hatte. Vielleicht konnte der ihm auch einen Tipp geben, wie er weiter vorgehen sollte. Heimdall war klug und hatte auf alles eine Antwort.

2

Irmgard Christensen, eine zierliche Frau von sechsundachtzig Jahren mit grauen Locken, saß vor Flottmanns Schreibtisch. Hilgersen hatte für sie einen bequemen Stuhl mit einer Polsterauflage besorgt. Nachdem Flottmann ihre Daten notiert hatte, stellte sie ihr Wasserglas ab und begann zu erzählen.

»Also, da war ein Hauptkommissar Friedberg am Telefon. Von der Husumer Polizei. Ich hab mich zuerst erschreckt. Wer will schon etwas mit der Polizei zu tun haben? Aber der Kommissar war ganz nett und wollte mich nur warnen, weil Einbrecher in meiner Wohngegend unterwegs seien. Am helllichten Tag. Ich solle unbedingt Fenster und Türen schließen und niemanden hereinlassen. Ich lass sowieso keine Fremden in mein Haus. Ich hab eine Kette vor der Tür. Die hat mein Sohn vor langer Zeit angebracht. Mein Sohn wohnt jetzt in Frankreich. Er ist mit einer Französin verheiratet. Na ja. Nach einer Stunde rief dieser Friedberg wieder an. Ich konnte ihn kaum verstehen, weil im Hintergrund so viele Geräusche waren, Gespräche und Polizeisirenen. Jedenfalls hat er gesagt, dass der Polizei eine Liste in die Hände gefallen sei, auf der auch meine Adresse stehe. Alles Häuser, in die eingebrochen werden sollte. Ich fand das ziemlich merkwürdig. Wie bescheuert muss man als Einbrecher sein, wenn man so eine Liste aufstellt und sie dann auch noch verliert? Aber vielleicht hatte man sie ja bei einem Verbrecher gefunden. Ich hab nicht weiter darüber nachgedacht. Dann hat der Kommissar gefragt, ob ich Geld oder Wertgegenstände im Haus hätte. Ja, hatte ich. Etwas Schmuck und einiges an Bargeld, damit ich nicht so oft zur Bank rennen muss. Na ja, ›rennen‹ kann man das nicht gerade nennen in meinem Alter.« Irmgard Christensen grinste. Sie beugte sich vor, griff nach ihrem Glas und trank einen Schluck. »Er wollte alles ganz genau wissen. Schließlich meinte er, dass es nicht gut sei, wenn ich die Wertgegenstände im Haus aufbewahrte. Ich solle sie doch besser der Polizei übergeben. Ein Beamter werde vorbeikommen und sie abholen. Der werde sich mit ›Hauptkommissar Alfred Hartmann‹ ausweisen. Und wissen Sie was? Da hat es bei mir geklingelt. Ziemlich laut sogar.«

»Inwiefern?« Flottmann hatte der alten Frau mit einem gewissen Vergnügen zugehört. Sie redete langsam und bedächtig, und bei jedem Satz kam ihre verschmitzte Art zum Ausdruck.

»Ich hab sofort an Alfred Hettmer gedacht, an diesen Kommissar aus ›Aktenzeichen XY … ungelöst‹. Den finde ich nämlich besonders nett. Er tritt immer auf, wenn es Zwischenergebnisse gibt. Jedenfalls hab ich mich plötzlich daran erinnert, dass in einer Sendung mal über falsche Polizisten berichtet wurde. Da ging es auch um Einbrecher und um alte Leute, die den angeblichen Polizisten ihr ganzes Geld gegeben haben. Ich fand die Masche ziemlich gemein. Jedenfalls kam mir der Verdacht, dass man auch mich mit der gleichen Methode abzocken wollte. Erst wollte ich die richtige Polizei rufen. Aber dann stand dieser Hauptkommissar Alfred Hartmann schon vor der Tür. Das ging alles so schnell, dass ich kaum nachdenken konnte. Ich hab getan, als wäre ich schon ’n beten bregenklöterig.«

Sie nahm erneut einen Schluck aus ihrem Glas. Flottmann blickte kurz an ihr vorbei zu Hilgersen. Der saß auf seinem Drehstuhl, hatte die Beine übereinandergeschlagen und hörte ebenfalls amüsiert zu.

»Das bin ich nämlich noch nicht. Bregenklöterig, plemplem, verstehen Sie? Ich hab den Kerl reingelassen und ihm erzählt, dass ich noch Goldbarren in einem Tresor im Keller aufbewahre. Wegen der Inflation und der Negativzinsen, die die Bank verlangt. Seine Augen sind ganz groß geworden. Natürlich konnte ich die Goldbarren nicht alleine tragen. Also musste er mit in den Kellerraum kommen, wo der Tresor stand. Tja, und während er nach dem Tresor suchte, den es ebenso wenig gibt wie die Goldbarren, hab ich die Tür hinter ihm abgeschlossen. Der hat ganz schön getobt da drinnen. Dann hab ich die richtige Polizei gerufen.«

»Das haben Sie großartig gemacht.« Flottmann schaltete das Aufnahmegerät ab. »Sie haben viel Mut und Raffinesse bewiesen. Alle Achtung.«

»Es war mir ein besonderes Vergnügen, Herr Kommissar. Kommt der Kerl jetzt hinter Gitter?«

»Selbstverständlich.«

»Und dieser Friedberg auch?«

»Ja. Meistens agieren solche Betrüger aus dem Ausland. Aber den angeblichen Hauptkommissar Friedberg und seine Komplizen haben wir in Schleswig festnehmen können. Das war ein großer Erfolg, den wir Ihnen zu verdanken haben.«

Irmgard Christensen lächelte zufrieden.

»Wir werden noch ein Protokoll erstellen und uns wieder bei Ihnen melden. Ein Einsatzwagen wird Sie nach Hause fahren. Nochmals vielen Dank, Frau Christensen.«

Sie nickte.

Nachdem Irmgard Christensen von den Kollegen abgeholt worden war, legte Flottmann seine Füße auf den Aktenbock. »Unglaublich, die alte Dame!« Er trank einen Schluck vom inzwischen kalt gewordenen Kaffee und stellte die Tasse auf seinem Bauch ab. »Wenn unsere Fälle nur immer so einfach zu lösen wären.«

»Sie war wirklich auf Draht. Und sie hat echt Nerven bewiesen. Lockt den Abholer in den Keller!« Hilgersen schüttelte den Kopf und lachte.

»Der hat ihr tatsächlich geglaubt, sie habe Goldbarren in einem Tresor. Gier frisst Hirn.«

Flottmann und Hilgersen waren schon seit Monaten einer Bande auf der Spur gewesen, die sich als Polizisten ausgaben und vorwiegend ältere Mitbürger dazu verleiteten, ihnen Geld und Wertsachen auszuhändigen, um sie vor angeblichen Einbrechern zu sichern. Dabei waren sie ausgesprochen geschickt vorgegangen, hatten durch mehrere Telefonate Druck aufgebaut, bis schließlich ein sogenannter Abholer zuschlug. Dabei hatten sie es vorwiegend auf Bargeld und Schmuck abgesehen. Goldbarren passten natürlich ebenfalls in ihr Beuteschema. In einigen Fällen hatten sie ihre Opfer sogar dazu gebracht, Geld von der Bank abzuheben, weil es auch da angeblich nicht sicher war.

Die toughe Frau hatte Flottmann und Hilgersen den Abholer auf dem Tablett serviert. Und das Beste war, dass er sich gesprächig gezeigt und die Hintermänner verpfiffen hatte. Der Zugriff war noch am selben Tag erfolgt.

Flottmanns Telefon klingelte. Er nahm die Füße vom Aktenbock, ohne dabei an die Tasse auf seinem Bauch zu denken. Der Rest der dunkelbraunen Brühe ergoss sich über Hemd und Hose. Sein Fluchen war vermutlich im ganzen Präsidium zu hören. Hilgersens Lacher ebenfalls. Missmutig nahm Flottmann den Hörer ab. Der Empfang kündigte einen Besucher namens Florian Niemeier an.

Flottmann konnte gerade noch seine Kleidung grob mit Papiertaschentüchern abtupfen. Die Flecken auf dem Oberhemd verbarg er, indem er sein Jackett zuknöpfte. Es klopfte an der Tür, und der Besucher trat ein. Flottmann schätzte Niemeier auf Mitte bis Ende vierzig. Der große, schlanke Mann mit kurzen braunen Haaren grüßte mit einem kaum hörbaren »Moin«. Sein Blick wanderte zwischen Hilgersen und Flottmann hin und her, als wüsste er nicht, an wen von beiden er sich wenden sollte. Schließlich baute er sich vor Flottmanns Schreibtisch auf.

»Mein Name ist Dr. Niemeier. Ich habe ein Diplom in Elektrotechnik und hab in Physik promoviert. Außerdem war ich Professor an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 2002 erhielt ich den Bertha-Benz-Preis für Arbeiten auf dem Gebiet der Hochfrequenztechnik.«

Eine recht ungewöhnliche Vorstellung, fand Flottmann und registrierte Hilgersens Grinsen im Hintergrund.

»Herr Dr. Niemeier, bitte nehmen Sie Platz.« Flottmann zeigte auf den Holzstuhl neben dem Garderobenständer, der so unbequem war, dass er nicht zu langem Bleiben einlud.

Niemeier zog den Stuhl etwas vor und setzte sich.

»Was können wir für Sie tun?«, fragte Flottmann.

»Wissen Sie, ich hab keine Ahnung von Elektrotechnik und Physik. Verstehen Sie?«

»Äh – nein. Das heißt, dann hätten Sie sicher ein Problem mit Ihren Studenten gehabt.«

»Allerdings. Zum Glück musste ich keine Vorlesungen halten. Ich verdiene mein Geld als selbstständiger Fliesenleger und hab ein eigenes Geschäft.«

Hilgersen legte die Computermaus aus der Hand und drehte seinen Stuhl in Richtung des Besuchers. »Wie kommt man als Professor zum Fliesenlegen?«

»Gar nicht. Ich hab noch nie eine Universität von innen gesehen. Mein Titel ist erstunken und erlogen. Einen Preis hab ich allerdings immerhin erhalten. Vor zwei Jahren, als zweitbester Fliesenleger Schleswig-Holsteins.«

»Dann wollen Sie sich selbst wegen Titelmissbrauchs anzeigen?«

»Nee. Aber so eine Anzeige könnte mir blühen. Unter anderem deswegen bin ich gekommen. Irgendjemand hat eine Homepage auf meinen Namen erstellt. Florian Niemeier. Mit meiner Adresse, meiner Telefonnummer und dem erwähnten Unsinn. Erst gestern erhielt ich den Anruf eines Rundfunksenders, ob ich etwas zur Gefährlichkeit von Mikrowellengeräten sagen könne. Das konnte ich nicht, was Sie sicher verstehen werden.«

Flottmann nickte. »Aber welches Interesse sollte jemand an einer derartigen Fälschung haben?«

»Ich denke, es ist Aufgabe der Polizei, das zu klären.«

»Wir werden uns um die Angelegenheit kümmern, Herr Doktor – äh, einen Doktortitel haben Sie auch nicht?«

»Nee. Ich vermute mal, dass es in Deutschland nur wenige promovierte Fliesenleger gibt. Für unseren Job ist der Titel wenig hilfreich.«

»Da mögen Sie recht haben. Herr Niemeier, es wird schwierig werden, den oder die Verursacher der Fake-Seite herauszufinden. Und Sie haben wirklich keinen Verdacht, wer dahinterstecken könnte?«

»Nicht die Bohne. Meine Ex ist zu blöd für so etwas. Sie ist ansonsten die Einzige, der ich das zutrauen würde.«

»Sie sind geschieden?«

»Noch nicht. Die Anwälte streiten sich noch.«

»Könnte es ein unzufriedener Kunde gewesen sein?«, fragte Hilgersen. »Hatten Sie mit jemandem Streit?«

»Nee. Ganz bestimmt nicht. So ein Kunde würde meine Arbeit reklamieren und vielleicht die Rechnung kürzen. Aber das kommt so gut wie nie vor. Ich hab die Auszeichnung nicht umsonst erhalten. Ich will einfach nur, dass die Homepage aus dem Internet verschwindet. Ich musste mir schon Lästereien von Freunden und Mitarbeitern anhören, die mich mit ›Herr Professor‹ anreden. Und geschäftsschädigend könnte das Ganze auch werden. Bei der Google-Suche erscheint die Seite vor der meiner Firma.«

»Es gibt Anbieter, die sich auf die Entfernung von Interneteinträgen spezialisiert haben«, sagte Flottmann.

»Die kann ich dann auch noch bezahlen, oder wie soll ich das verstehen?«

Flottmann zuckte mit den Achseln. »Natürlich werden wir die Sache verfolgen. Wir nehmen Ihre Anzeige auf. Mein Kollege, Herr Hilgersen, wird das erledigen.«

Damit hatte Flottmann die Routinearbeit geschickt delegiert. In Anwesenheit des Besuchers würde Hilgersen nicht maulen. Aber alles hatte seinen Preis. Bei nächster Gelegenheit würde der sich garantiert revanchieren.

»Ich hab leider einen dringenden Termin.« Flottmann griff nach seiner Tasche und stand auf. Mit »Schönen Tag noch« verabschiedete er sich und verließ das Büro, ohne noch einen Blickkontakt mit Hilgersen zu riskieren. Immerhin hatte er einen triftigen Grund für seinen Aufbruch. Er musste unbedingt frische Sachen anziehen.

3

Winfried Abeling konnte es immer noch nicht fassen. Ein durchgeknallter Typ hatte ihn eingeschlossen. Er hatte etwas von Menschenversuchen gefaselt. Abeling verstand immer noch nicht, was der Irre damit gemeint hatte. Jetzt saß er seit Stunden auf einem Hocker und wartete auf seine Befreiung. Seine Frau würde versuchen, ihn zu erreichen, wenn er nach Feierabend nicht nach Hause kam. Irgendwann würde sie in der Firma Alarm schlagen. Falls sie dort noch jemanden antraf. Wenn nicht, würde sie die Polizei rufen. Man würde sein Auto vorfinden und die richtigen Schlüsse ziehen. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis er aus seiner Lage befreit wurde, und er würde weder verhungern noch verdursten. Wobei er bereits jetzt einen quälenden Durst verspürte. Er sah auf seine Armbanduhr. Es war erst kurz nach zwölf. Noch vermisste ihn niemand. Allein der Gedanke, dass er vielleicht bis zum Abend in seinem Gefängnis ausharren musste, war nur schwer erträglich.

Sein Handy lag im Koffer, den er zurückgelassen hatte. Doch oben in der Gondel befand sich ein Telefon. Die Ironie des Schicksals hatte es so eingerichtet, dass es seit zwei Wochen nicht mehr funktionierte. Eine seiner Aufgaben an diesem Tag war es, ein elektronisches Bauteil auszutauschen, das die Funktion wiederherstellen sollte. Doch auch das lag im Koffer.

Trotzdem war er die Leiter hinaufgestiegen, in der geringen Hoffnung, doch etwas ausrichten zu können. Mit dem vorhandenen Werkzeug hatte er die Deckplatte abgeschraubt und hier und da an den Drähten herumgefummelt, um irgendwelche Kontaktprobleme zu beseitigen. Vergeblich. Kurz überlegte er, ob er es erneut probieren sollte. Aber der Aufstieg war beschwerlich. Einen Servicelift wie bei manchen anderen Anlagen gab es nicht.

Ihm blieb nichts anderes übrig, als auf seine Befreiung zu warten. Er starrte auf den Boden. Eine Zeit lang beobachtete er einen Käfer, der immer wieder versuchte, seinen Schuh zu erklimmen. Schließlich schüttelte er ihn ab, sodass das Insekt meterweit durch den Raum flog und auf dem Rücken landete. Es benötigte fast eine Minute, bis es wieder auf den Beinen stand und weiterkrabbelte.

Abelings Gedanken wanderten zum Vortag. Am Abend hatte er sich mit seinem Kollegen Horst zu einem Bier am Hafen getroffen. Bei dem schönen Wetter waren die Außenplätze am Husum Pub gut besetzt gewesen. Nach einiger Zeit hatte sich eine Frau zu ihnen an den Tisch gesetzt. Sie war jung und bildhübsch gewesen. Ihre offene, kindliche Art hatte ihn sofort gefangen genommen. Sie hatte mit ihm heftig geflirtet, herzhaft über seine Scherze gelacht und ihn dabei am Arm gepackt. Als er sich jetzt daran erinnerte, wie sie sein Tattoo entdeckt und mit dem Zeigefinger über die Stelle gestreichelt hatte, vergaß er für einen Moment, in welcher Lage er sich befand. Er hatte nach ihrer Telefonnummer fragen wollen, aber sie war von einer Sekunde auf die andere aufgestanden und gegangen. Immerhin hatte sie ihm zum Abschied noch ein Lächeln geschenkt. Wenn er sie das nächste Mal traf, würde er nach ihrer Rufnummer fragen. Das hatte er sich fest vorgenommen. Einem kleinen Abenteuer war er nicht abgeneigt, auch wenn er seine Ehe nicht aufs Spiel setzen wollte.

Seine Gedanken kehrten in die Realität zurück und kreisten um seine üble Lage. Vielleicht schaffte er es, die Tür aufzubrechen. Er musste es versuchen. Stundenlang tatenlos herumzusitzen war keine Alternative. Also stand er auf, nahm einen Schraubenschlüssel aus dem Werkzeugkasten zur Hand und mühte sich, ihn als Hebel einzusetzen. Doch der Schraubenschlüssel rutschte jedes Mal ab. Schließlich warf er ihn wütend von sich.

Missmutig setzte er sich wieder auf den Hocker. Er dachte an den Irren, der ihn eingesperrt hatte. Dessen Kapuzenpullover hatte das Gesicht teilweise verdeckt. Trotzdem war er sich sicher, dass er ihn nicht kannte. Aus seinen Äußerungen wurde Abeling nicht schlau. Menschenversuche? Die Anlage sei so eingestellt, dass sie Anwohner beeinflusse? Was hatte er damit gemeint? Abeling konnte sich keinen Reim darauf machen. War die Waffe, mit der der Typ ihn bedroht hatte, überhaupt echt gewesen? Jedenfalls hatte sie verdammt echt ausgesehen. Und wenn …

Abeling stockte der Atem. Was war, wenn der Kerl zurückkommen und ihn doch noch erschießen würde? Ihm lief es eiskalt den Rücken hinunter. Spielte sein Gehirn ihm einen Streich, oder hörte er gerade in diesem Moment Schritte auf der Treppe? Er kannte das Geräusch, das die Metalltreppe auf den Stahlturm übertrug, wenn jemand die Stufen emporstieg. Vielleicht waren Helfer eingetroffen. Abeling stand auf. Das Geräusch war verklungen. Doch dann pochte jemand an der Tür.

»Werden Sie jetzt reden?«, klang es von draußen.

»Ja, verflucht! Aber lassen Sie mich raus!«

Sofort nachdem er den Satz ausgesprochen hatte, kamen ihm Zweifel, ob er sich überhaupt wünschte, dass sein Entführer die Tür öffnete. Der Mann war unberechenbar. Im Grunde war Abeling in seinem Gefängnis vor ihm viel sicherer als draußen. Er hätte sogar besser den Eingang verbarrikadiert oder das Schloss demoliert und gewartet, bis Hilfe eintraf. Hektisch suchte er nach einem Stück Draht, das er in den Schließzylinder stecken konnte. Verdammt, warum hatte er nicht früher daran gedacht? In dem Raum gab es ein Regal, in dem verschiedenes Material lagerte, neben Werkzeug auch einige wichtige Ersatzteile für die Elektronik der Anlage. Garantiert waren auch ein paar Drähte dabei. Während er suchte, musste er weiter mit dem Entführer reden. Der durfte keinen Verdacht schöpfen.

»Was wollen Sie wissen?«

»Sie benutzen Infraschall für Ihre Menschenversuche. Geben Sie es zu!« Die Stimme des Mannes klang, als wäre er angetrunken oder auf Drogen.

»Nein. Es gibt keine Versuche. Das müssen Sie mir glauben.«

Endlich hielt Abeling ein Stück Draht in der Hand. Der war mit einer Isolierung versehen. Wenn er die entfernte, konnte der Draht ins Schloss passen.

»Und woher kommt der rote Punkt auf dem Sockel? Können Sie mir das erklären?«

»Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich eine Graffitischmiererei. Nichts weiter.«

Er fand eine Zange und versuchte, die Isolierung abzulösen. Ein Kinderspiel im Normalfall. Aber seine Hände zitterten, und die Feinmotorik seiner Finger versagte.

»Niemand macht so ein Graffiti«, schrie der Irre von draußen. »Sie lügen!«

Plötzlich fiel ein Schuss. Ein ohrenbetäubender Knall hallte durch den Turm. Für einen Moment befürchtete Abeling, sein Trommelfell wäre geplatzt. Das Projektil hatte sich durch die Wand gebohrt. Verletzt war er nicht. Jedenfalls spürte er keinen Schmerz. Abeling begriff, dass es sinnlos war, sich weiter mit dem Angreifer zu unterhalten. Vielleicht hatte der Schuss ihn nur einschüchtern sollen. Trotzdem konnte ihn die nächste Kugel treffen. Er ließ Draht und Zange auf den Boden fallen und rannte zur Leiter. Ohne auch nur eine Sekunde an die vorgeschriebene Klettersicherung zu denken, stieg er mehrere Meter hinauf. Dort war er vor den Geschossen relativ sicher. Noch während er überlegte, ob er weiter aufsteigen sollte, sah er den Lichtschein, der den Raum zusätzlich zur künstlichen Beleuchtung erhellte. Der Angreifer hatte die Tür geöffnet. Jetzt musste Abeling um sein Leben klettern. Ungesichert und mit einem Mörder im Nacken durfte er sich keinen Fehltritt erlauben. Hundertmal hatte er den Weg bereits problemlos genommen, ohne ein einziges Mal in die Sicherungsseile zu fallen. Der Gegner würde mit seiner Geschwindigkeit nicht mithalten können. Doch er besaß eine Waffe und hatte genug Zeit, um sein Ziel anzuvisieren.

Während Abeling weiterkletterte, warf er einen schnellen Blick nach unten. Der Mann stand am Fuß der Leiter. Sein ausgestreckter Arm zeigte in Abelings Richtung. Als der Schuss fiel, stoppte Abeling unwillkürlich. Seine Hände verkrampften sich und wollten die Sprosse nicht mehr loslassen. Er atmete einmal tief durch und setzte den Aufstieg fort.

»Komm runter, sonst knall ich dich ab!«, schallte es ihm entgegen.

Abeling hatte die erste Plattform erreicht. Mit der rechten Hand hob er die Luke an und stieg hindurch, ohne seinen Lauf zu unterbrechen. Ein weiterer Schuss fiel. Er hatte das Gefühl, dass seine Knie weich wurden und seine Beine ihm nicht mehr gehorchten. Noch nie waren ihm die hundert Meter so elend hoch vorgekommen. Aber bald hatte er es geschafft. Keine zwanzig Meter bis zur Gondel! Jetzt nur nicht schlappmachen! Abeling nahm die letzten Leitersprossen mit Mühe, stieß die Luke auf und hechtete auf die Plattform. Ein paar Sekunden gönnte er sich, um auszuruhen. Aber die Gefahr war nicht gebannt. Die Luke hatte kein Schloss, das den Angreifer hätte abhalten können, und schwere Gegenstände, mit denen er sie blockieren konnte, gab es in der Gondel nicht.

Abeling verharrte auf der Stelle und horchte. Erneut erfasste ihn Panik, als er Stiefeltritte auf der Metallleiter vernahm. Der Kerl stieg ihm nach! Er schien zu allem entschlossen zu sein. Abeling saß in der Falle, und es gab kein Entkommen.

4

Leon Gerber hatte mit Psychotherapien keine guten Erfahrungen gemacht. Keiner der Therapeuten hatte seine Hochsensibilität, die sich insbesondere als Hörempfindlichkeit äußerte, verstanden. Vielleicht lag es auch daran, dass er bei aller Sensibilität fast besessen von Geräuschen war. Diesen Widerspruch konnte niemand auflösen. Auch er selbst nicht. Ständig war er mit Mikrofon und Aufnahmegerät unterwegs, um Töne jeglicher Art einzufangen, egal ob Froschquaken, Meeresrauschen, Glockenläuten oder Gewitterdonner. Seine Datenbank umfasste inzwischen über hunderttausend Aufnahmen, sortiert in verschiedene Kategorien. Andererseits konnte es passieren, dass er Übelkeit verspürte, wenn sein Nachbar den Motorrasenmäher anwarf oder ein Kaufhaus ihn mit Ansagen und Musik berieselte. Manchmal gelang es ihm, solchen Attacken auszuweichen. Seine Strategie, sich dagegen abzuhärten, indem er sich gezielt Lärmquellen aussetzte, war nicht erfolgreich gewesen. So war er dem Tipp seiner Lebensgefährtin Laura gefolgt und versuchte, seine Hochsensibilität zu akzeptieren und sogar als Bereicherung anzusehen. Das gelang ihm zwar nicht immer, aber doch in den meisten Situationen.

Nach einer Entführung, bei der er nur knapp dem Tode entronnen war, war er in ein neues Loch gefallen. Laura und ihre achtjährige Tochter Sophia, die in seiner direkten Nachbarschaft in Rosendahl wohnten, gaben ihm Halt. Auch seine Musik half ihm bei der Verarbeitung des Traumas. Seine CD mit eigenen Liedern, die er solo auf der Gitarre begleitet hatte, verkaufte sich besser als erwartet. Er war mit seinem Leben zufrieden. Doch oft quälten ihn Alpträume, und manchmal vernahm er Stimmen, die ihm etwas zuflüsterten. Ihm war bewusst, dass noch ein weiter Weg vor ihm lag, bis er die Nachwirkungen seiner Entführung überwunden hatte. Aber eine erneute Psychotherapie lehnte er ab. Er wollte sich selbst von seinen Ängsten befreien. Da kam es ihm gelegen, dass er über einen Zeitungsbericht von einer Therapiegruppe erfuhr, an der Menschen mit diversen Problemen teilnehmen konnten. Laut der Leiterin sei die Gruppe für jeden offen und eher als Gesprächskreis zu verstehen. Gerber war nicht gerade kontaktfreudig und blieb lieber für sich allein. Dennoch entschloss er sich, die Gruppe aufzusuchen. Es würde eine Herausforderung werden, sich darauf einzulassen, aber er konnte ja jederzeit gehen.

Die Treffen fanden in einem Raum des Gesundheitsamts Nordfriesland statt. Die Tür stand offen. Gerber traute sich nicht, einzutreten. Sollte er sich wirklich dem Stress aussetzen, der ihn unweigerlich erwartete? Vielleicht sogar seine Geschichte fremden Leuten erzählen? Bei dem Gedanken bildete sich Gänsehaut auf seinen Armen. Er drehte sich um und wollte gehen. Beinahe wäre er einer Frau in die Arme gelaufen.

»Hat Sie der Mut verlassen?« Sie lächelte ihn an.

»Nein. Nur – vielleicht bin ich doch falsch hier.«

»Kommen Sie. Das können Sie nur feststellen, wenn Sie jetzt nicht kneifen. Wir haben uns alle überwinden müssen. Okay?«

Die Frau, die elegant gekleidet war und Ende zwanzig sein mochte, versperrte ihm fast den Weg. Mit einer Handbewegung und einem weiteren Lächeln leitete sie ihn in den Seminarraum. Gerber spürte die Blicke, die ihn musterten, als er eintrat. Zwei Frauen und vier Männer waren anwesend. Die Tische standen im Kreis. So konnte er sich nicht auf eine hintere Bank verziehen, was er in ähnlichen Fällen zu tun pflegte. Aber meistens mied er Menschenansammlungen ohnehin, und so gab es nur wenige Anlässe, bei denen er seine Strategie einsetzte. Vor seiner Entführung hatte er sogar auf Konzerten vor Publikum gespielt. Zwar hatte ihn auch das damals viel Überwindung gekostet, doch mit einigen Tricks hatte er die Herausforderung gemeistert. Jetzt kamen die Ängste wieder zum Vorschein und verstärkten sich noch. Vielleicht musste er sich ihnen stellen, um sie zu besiegen.

Gerber suchte sich einen Platz mit einer größeren Lücke in Fensternähe. Die elegant gekleidete Frau schloss nach einiger Zeit die Tür und setzte sich. Sie stellte sich als Evelin vor und war die Leiterin der Gruppe, eine attraktive Erscheinung mit kurzen blonden Haaren und schlanker Figur. Sie trug einen dunklen Rock und eine hellblaue Bluse. Im Gegensatz zu den anderen Anwesenden strahlte sie eine gute Portion Selbstsicherheit aus.

»Danke, dass ihr gekommen seid«, begann sie. »Damit unser Gesprächskreis möglichst locker und unverkrampft abläuft, schlage ich vor, dass wir uns alle duzen. Einverstanden?«

Keiner widersprach.