Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Universidad EAFIT

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Spanisch

En su segundo libro de cuentos Óscar Duque nos presenta diez relatos independientes, completos y redondos. Sin embargo, al entrar en ellos, el lector descubrirá que aquella esquina que en una de las historias es el mero decorado, apenas un fondo fuera de foco, en otra es el escenario principal. Aquí los lugares van y vienen, entran y salen mencionados al desgaire por personajes que, a su vez, aparecen y desaparecen entre relatos como si hicieran cameos cinematográficos en una historia más larga que nos quieren contar y que tal vez sucede en la 45. O no; nadie puede develar con absoluta certeza las intenciones de este autor. Quizás lo que nos propone sean guiños, pistas de atención, referencias dentro de las referencias, juegos literarios para hacernos más divertida la lectura. Nos deja regadas migas de pan para que las persigamos y nos vayamos detrás de sus personajes, seres que viven en el límite del vicio, la perversión y el olvido, pero también de la bondad, la búsqueda del amor y la felicidad.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 136

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Duque Cano, Óscar

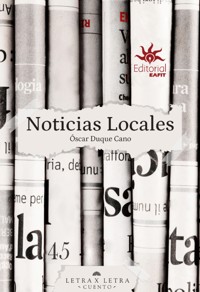

Noticias locales / Óscar Duque Cano. –Medellín: Editorial EAFIT, 2023. 89 p.; 21 cm. -- (Letra x letra. Cuento).

ISBN: 978-958-720-839-9

ISBN: 978-958-720-840-5 (versión EPUB)

1. Cuentos colombianos – Siglo XX. I. Tít. II. Serie

C863 cd 23 ed.

D946

Universidad Eafit- Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas

Noticias Locales

Primera edición: junio de 2023

© Óscar Duque Cano

© Editorial EAFIT

Carrera 49 No.7 Sur-50

Tel. 261 95 23, Medellín

http://www.eafit.edu.co/editorial

Correo electrónico: [email protected]

ISBN: 978-958-720-839-9

ISBN: 978-958-720-840-5 (versión EPUB)

Diseño y diagramación: Margarita Rosa Ochoa Gaviria

Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio o con cualquier propósito, sin la autorización escrita de la editorial

Universidad EAFIT | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto Número 759, del 6 de mayo de 1971, de la Presidencia de la República de Colombia. Reconocimiento personería jurídica: Número 75, del 28 de junio de 1960, expedida por la Gobernación de Antioquia. Acreditada institucionalmente por el Ministerio de Educación Nacional hasta el 2026, mediante Resolución 2158, emitida el 13 de febrero de 2018

Editado en Medellín, Colombia

Diseño epub:Hipertexto – Netizen Digital Solutions

Contenido

Noticias locales

El conductor del Boca

Azucena se sonroja

Nunca más el diablo

La señora de la Sijín

Los imbéciles se van y mueren antes que nosotras

La presencia de otro

Muerte en el estadio

Semáforo en rojo

Soy una niña, me dijo

Noticias locales

Nunca le dije a nadie lo que hice con mi esposa, lo escribí.

Sería perder el tiempo ante las miradas compasivas de mis oyentes al escuchar contar la historia de la cruz de mi enanismo, cosa poco agradable, sobre todo por lo agrio de ver rostros transformarse en los del policía, maestro, cura o sicólogo que todos llevamos adentro.

Podríamos empezar diciendo mi nombre: Patricio Riveros, el enano acusado de asesinar a Mariajuana Silvestre del Niño Jesús; supongo que lo leyeron en los periódicos. ¿Pero, quién le cree a los periódicos? Podríamos continuar diciendo que para escribir me llamo B y algunas veces Óscar. Que todo quede claro desde el principio.

Soy un coleccionista de historias de desaparecidos. Hace veinte años que inicié mis archivos. No soy un profesional. Estudié, sí, un semestre de técnico judicial solo para mí, no para trabajar en ello. Quizás para paliar un deseo oculto de ser investigador privado. Fui, lo que se dice, un autodidacta. Antes había sido maestro de escuela municipal; el objeto de la mirada escrutadora de cientos de niños. Pero hace mucho tiempo prescribieron las estupideces que cometí, por si alguien quisiera investigar mi pasado.

La historia que voy a contar es una sola con mi esposa. Le decía la Hormiga y se llama como ya dije. Una exsecretaria de nombre común y silvestre. Un bicho que me caminaba por todo el cuerpo. Me fastidiaba en la nariz, me irritaba en los oídos. Me repugnaba en la comisura de los labios. Me escocía en el vientre. Cosas del pasado por las que, a veces, deseé no verla más. Es decir, aplastarla cuando decía condescendiente “haga lo que tenga qué hacer”, y se tendía en la cama sin mirarme. Así pasaron veinte años. Pero de nuestros momentos íntimos no quiero hablar. Ni mucho menos de esos comunes a todos, no voy a repetirlos; son tan insignificantes que no valen la pena, sería como volver a escribir un cuento que todos se saben. En cambio, hay otros momentos difíciles de clasificar que se lo llevan a uno a la palidez, al mareo, al vómito, e incluso hasta la muerte por un síncope. De esos sí quiero hablar, de los momentos del subsuelo.

O sea, de los desaparecidos, por supuesto. Para ellos tenía un cuarto oscuro lleno de fantasmas, de condenados a vagar por esas calles de Medellín. Atrapados por mí en un archivo sin destino preciso. Cientos de ellos confinados en un cuarto del solar desocupado por mi esposa para mí. Los había colgados en las paredes, o crucificados por una puntilla en un recorte de prensa de primera página, o en la última en un extremo con tan solo cinco líneas. En cajas de cartón, en bolsas plásticas, en estantes rudimentarios de madera. Los menos, en bultos con más de cien folios, como el del joven Lalinde, desaparecido el 3 de octubre de 1984. Los más, sin siquiera una foto para recordarlos.

A veces los veía de repente como huérfanos en las calles. Unos, desfigurados por la lluvia y el viento y el polvo y el sol, se deshacían en los postes de la energía en pequeños carteles pegados por sus familiares. Otros, en volantes hechos a mano que repartían las madres desesperadas a la salida del metro o en el atrio de la catedral, caían en las alcantarillas arrastrados por la lluvia. Alguno, un simple anuncio en la radio: joven de veinte años, robusta, pelo negro, falda corta, top verde, con pequeño tatuaje en brazo izquierdo, un trébol. Cada uno como personaje de un drama que se prolongaba por días, por meses, por años, algunos hasta la eternidad.

No está por demás decir que no encontré a nadie. Claro que me alegraba cuando aparecían, pero era como si los perdiera de vista, salían de mi afecto y regresaban al de sus familiares.

Durante años mi esposa tuvo la costumbre de leerme las noticias locales. Ella las coleccionó para mí. Las fue seleccionando al azar hasta que supo cuáles me perturbaban. Parecía esforzarse en conseguirme las más aberrantes, sobre todo que hablaran de niños y mujeres. Después de cada lectura, diligente, me servía gotas de valeriana para sacarme del shock, pero el daño ya estaba hecho: otro fantasma habitaría conmigo el cuarto oscuro. Ella fue la fuente principal de mi archivo, leyó el periódico del crimen, vio los noticieros en televisión, escuchó las noticias en la radio. Tuvo su grupo de mujeres, quienes después de las oraciones comentaban los sucesos de sangre como si reconstruyeran el último capítulo de su telenovela preferida, aunque al otro día se vieran obligadas a llevar sus pecados al confesor. No le importó ver en mi cuarto a las cucarachas y las polillas caminar sobre las figuras difusas de sus caras en blanco y negro, sobre el rojo de la sangre que vertían los titulares en las paredes. Ella los recortaba, los clasificaba por fechas y los dejaba sobre mi escritorio para que yo volviera sobre ellos. Fuimos dos locos trabajando juntos, pero cada uno con un objetivo diferente. Ella lo hizo sin comprender que yo sabía que pretendía enloquecerme. Yo empecé a fraguar cómo cerrar sus ojos definitivamente. Los mismos que abría desmesurados, ojos grandes, como en las imitaciones de una pintora llamada Peggy que adornaban la sala; dos paréntesis que querían acotar una incipiente sordera.

El último domingo de marzo del año en que me jubilé lo pasamos como cualquier otro domingo. Lluvia. Almuerzo en casa. Periódicos. Tal vez una pelea insulsa por no visitar a su madre. Algo así. Televisión. Cada quien se fue a dormir a su cuarto vencido por el sueño. No hicimos el amor, ya no. El lunes madrugué como de costumbre, ella no se levantó y entonces tuve que preparar mi desayuno. Pregunté si le pasaba algo. Masculló un “no” que fue la evidencia necesaria para no acercarme a besarla, y partí. Al llegar al trabajo la llamé y no contestó. Al mediodía tampoco. En la noche me vi obligado a forzar la puerta pues no cargaba llaves, ella siempre estuvo allí para abrirla, pero desde ese lunes no.

Al miércoles me visitó al trabajo una pareja de agentes de la Sijín para interrogarme. Él, de apellido Molina, ella con un defecto en los ojos. Me extrañé, pues yo no había puesto ningún denuncio. La prontitud de las autoridades en buscar a mi esposa me inquietó. Si bien sabía de lo vertiginoso de la indiscreción de mis vecinos, me espanté. Los agentes preguntaron sobre mis actividades del lunes e insistieron sobre la hora exacta de mi regreso a casa. Creo que fue la mujer quien preguntó si mi esposa había vuelto entre las diez y las once de la mañana. Les juré que no, allí estaban mis compañeros de trabajo para atestiguarlo.

“Alguien nos llamó, denunciaron una pelea en su casa”, dijo el hombre. “¿Dónde está su esposa?”, insistía la bizca como si de verdad lo supiera todo. “Pues verán ustedes, señores agentes, que no lo sé, el lunes desapareció, no sé a qué hora, salí a las siete y regresé a las siete, como todos los días de mi puta vida”. “Por favor, señor”, dijo él. Yo seguí con mi cuento: “Su equipaje no estaba, su maleta tampoco, se fue sin avisar, sin importar qué dejaba”. “¿Pelearon?”, preguntó ella. “No, algo sin importancia el domingo que no vale la pena”. “¿Nos deja revisar su apartamento?”, me preguntaron. “Claro, claro”.

Toquetearon los rincones, aún los más extremos, como para demostrar su conocimiento de investigadores. Buscaron en las cajas de zapatos como si buscaran una muñeca perdida. Ojearon el solar, ya con displicencia.

“¿Y esa pieza?”.

“La del reblujo”, dije.

Retrocedieron sin hacer un ademán de pretender revisarla.

“¿Su esposa también era maestra?”, preguntó él. Supuse la indiscreción y lo corté: “¿Y la suya es policía?”. “Ja,ja,ja”, rio la bizca y su defecto se hizo más notorio. “No, qué tal”, contestó él y siguió: “Si tiene una foto será mucho más fácil para nosotros. Y recuerde bien lo que nos ha dicho, eso lo tendrá que repetir en la Central tal y como hoy lo dijo, literal. Por ahora nos vamos”.

Semanas antes mi esposa me había hablado sobre el caso del señor M:

“¿Supiste de su secuestro?”. “No”. “Pues fue hace años”. Calló unos minutos para crear suspenso y siguió: “Se perdió sin dejar rastro, su carro lo encontraron a orillas del río, vuelto un nudo de hierros, su cuerpo no, es increíble cómo se las ingenian para desaparecer a otro sin dejar rastro”. Resaltó lo del rastro y abrió sus ojos a lo Peggy.

Al otro día dio más datos:

“Ayer no más anunciaron el intento de suicidio de la esposa y la vida desgraciada que llevan sus dos hijos, quedaron tocados, como locos. Poco antes de cada aniversario de la desaparición se descomponen por completo, preguntan una y otra vez cuándo regresará el padre, no salen de sus cuartos por días, se golpean contra las paredes. A la misma hora que él salió, sale la señora los lunes con un cartelito y un paraguas. Con la foto en alto recorre la ruta que tomó el esposo el día de su desaparición. Pero ella, ella también ya está muerta”, aclaró, abrió sus ojos y salió.

Las pesquisas de los agentes no arrojaron ningún resultado. Me recomendaron el procedimiento. Puse el denuncio. Pegué carteles con la misma foto que les había entregado: una de cuerpo entero en la que no se le ve bien la cara.

Cuando saqué el cartel con la desaparición de Mariajuana, recibí un ripio de vulgaridades. Primero le echaron la culpa al gobierno por prohibir la dosis mínima, luego me ofrecieron reemplazarla: “¿Necesita una nueva matica?”. No les entendía. “Se la regalo”, insistían. “Venga el 20 de abril al festival, allí la encontrará a montones”. A todos les expliqué mi tormento: “La Mariajuana es mi esposa, joven, no confunda”. Hasta que la cosa se normalizó y la pérdida de una mujer de cincuenta años se hizo clara. Entonces otras tergiversaciones llegaron.

Recibí pistas falsas que no llevaban a ninguna parte. Que la vieron en un bus rumbo a la costa. O cogida del brazo de un hombre en el vestíbulo de un hotelucho. O caminando la 45. O que la vendían en un prostíbulo cerca del bar Alaska. Visité la morgue hasta el hartazgo. Mujer mayor, morena, mediana estatura, regordeta. Vi miles de ellas en la morgue después de que el funcionario de turno abriera la cremallera de la bolsa plástica negra y las descubriera. Cuerpos con el rostro destrozado por balas perdidas. Jovencitas con la garganta cercenada. Troncos de mujeres ante los cuales mi oficio tambaleaba sin intuir qué hacer con los ingenuos que dejan el rastro de sus actos.

Los agentes volvieron y preguntaron más estupideces, a las que contesté con otras tantas. Pero lo que no les dije fue que de pronto dejó de tender la cama, de cocinar, de recoger los trapos sucios, los libros, las hojas, los recortes, de visitar la tumba de su padre. No les dije cómo dormía toda la tarde del domingo sin importarle qué pasaba conmigo, o cómo al regresar tarde a casa después de un paseo, no preguntaba si había recados de los hijos. No les dije lo desconcertado que estaba.

Y no fue un cambio repentino. No. Fue durante los últimos dos años. Un día dejó de cumplir las tareas domésticas mínimas. Otro, no lavó más el baño con baldes y ácidos. Al tiempo dejó de arreglar mi cuarto. Hasta hace poco salía sola y llegaba más tarde con el recibo de mantenimiento anual del carro cancelado. Compraba sus libros sin pedir recomendaciones. No los escondía. Dejaba por ahí las novelas para que cualquiera viera sus subrayados y sus corazoncitos. Para fastidiarme destapaba una cerveza o servía una copa de vino que no terminaba. Pensé que tenía su amante: levantó un tabique en la mitad de los dos y se acurrucó en un rincón de la cama.

Lo que sí les dije a los agentes en la Central fue que empezó, sin más, a quemar mis recortes, a rayar mis archivos, a ponerlos lo más alto posible con el evidente propósito de que me rompiera el cuello si trataba de leerlos desde la escalerilla, a no contarme las noticias del mundo de afuera.

“¿Usted quería que se fuera?”, me preguntó la bizca cuando volví a la Central. “No, cómo se le ocurre, claro que no”, le respondí, pero no le dije “lo nuestro no iba para ninguna parte, señora, la soportaba porque me era útil para el archivo” y mucho menos le dije “por eso no me importaron sus aventuras, ni cuando salió con el profesor de matemáticas a pesar de oírme por cinco años renegar del bobo ese, ni después, cuando salió con el director”.

Lo importante para resaltar acá (por fuera de lo que dije o no dije) es que yo había concluido que habíamos llegado al punto de no retorno. Que ya no podía entender muchas de sus tonterías, como por qué hijueputas cosas tan sencillas como un electrodoméstico dañado se le salían de las manos. O por qué llegó a entronizar a la lavadora de reina y a la nevera de princesa. Sin ellas se desquiciaba gritando incordios y maldiciones ante una catástrofe que debía atenderse con el afán de una emergencia médica. La licuadora llegó a ser una incomodidad tan apremiante y dolorosa como una uña encarnada. Una lámpara fundida la contorsionaba como si tuviera un dedo partido. Más fácil aguantaba un dolor de muela o un cólico menstrual que un electrodoméstico dañado. Sollozaba y maldecía al puto enano sin habilidades domésticas. Yo reía como un salvaje que no conoció tales aparatos y su rotura no le impide ir de caza. Así pues, esta basura de mujer se ganó su sitio en mis investigaciones como el personaje principal y una nota periodística imposible de colgar en las paredes. Sería demasiado fácil para todos.

A veces se despedía con un acento extraño por lo familiar, “voy por cigarrillos”, y demoraba horas sin razón aparente. Hasta que convirtió las horas en un para siempre. Sin despedirse, sin preámbulos, sin cartas, sin excusas, sin un beso, con la contrariedad de la rutina.

Sí, debo confesar que con los días su ausencia se transformó en una especie de dolor, o algo tan tan cercano a eso que aún me produce un sentimiento de tristeza cada vez que lo recuerdo. Fue un sueño: viajábamos en un tren, un tren que daba vueltas por las calles de los barrios altos e incluso se metía dentro de las casas, barrios donde trabajamos de jóvenes voluntarios en organizaciones populares para la construcción de viviendas. De pronto, ya no estábamos en el tren, ahora colgábamos de un árbol, a punto de caer a un río. Desde abajo alguien miraba fijamente a mi esposa. Ella caía en sus brazos. Por unos segundos quedaban extasiados, después se alejaba llorosa. En el sueño me confesaba que ese hombre fue su primer amor a los doce años hasta que los padres se lo llevaron a vivir al otro lado de la ciudad, pero que él le prometió volver y ella lo esperó toda su vida. No pude resistirlo, su amor por ese joven era tan grande que me avasalló.