15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Brunnen Verlag Gießen

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

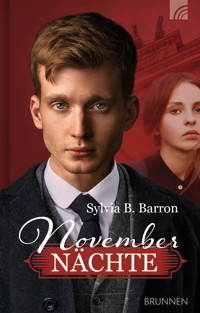

Der neue historische Roman nach "Die Tochter des Zementbarons" von der jungen deutschen Autorin Sylvia B. Barron spielt zur Zeit der Novemberrevolution 1918 in Wilhelmshaven und Berlin. Ein Liebesroman voller historischer Authentizität und spannenden Einblicken ins Deutschland nach dem 1. Weltkrieg. November 1918: Der schüchterne Physikstudent Nathanael muss seinen Kriegsdienst als Matrose auf der SMS König ableisten. Als ein Aufstand auf seinem Schiff den Beginn einer Revolution auslöst, möchte er sich am liebsten aus allem heraushalten, aber ein geplantes Himmelfahrtskommando bringt seinen besten Freund in Gefahr. Auf seiner unfreiwilligen Rettungsmission begegnet Nathanael Ella, die mit ihrer forschen, unerschrockenen Art sein Herz erobert. Für sie nimmt er sogar kommunistische Demonstrationen und Diskussionen über den Glauben in Kauf, obwohl er als Atheist einzig und allein der Wissenschaft vertraut. Doch als die Revolution beginnt blutig zu werden, fragen sich Ella und Nathanael: Wie weit darf man für Gerechtigkeit gehen?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 468

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Sylvia B. Barron

© 2023 Brunnen Verlag GmbH, Gießen

Lektorat: Carolin Kotthaus/Brunnen Verlag GmbH

Umschlagfoto: © Elina Garipova/Trevillion Images, © Sina Ettmer/Adobe Stock und © Viktor/Adobe Stock

Umschlaggestaltung: Daniela Sprenger/Brunnen Verlag GmbH

Satz: Brunnen Verlag GmbH

ISBN Buch 978-3-7655-3622-9

ISBN E-Book 978-3-7655-7838-0

www.brunnen-verlag.de

Inhalt

Vorwort

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Epilog

Historischer Hintergrund

Historische Persönlichkeiten

Danksagungen

Glossar

Bibliografie

Vorwort

Der Hintergrund dieses Romans ist die deutsche Revolution 1918/1919. Eine verworrene Zeit, in der sowohl politisch linke als auch rechte Kräfte eine Demokratie abwenden wollten. Noch bevor die junge Demokratie richtig entstehen konnte, musste sie sich schon in verschiedenen Feuerproben bewähren und ungute Bündnisse eingehen.

Doch in dem Strudel der verschiedenen Parteien und Weltanschauungen war es gar nicht immer so einfach, die richtigen Bündnispartner zu wählen. Auch meine Protagonisten werden auf der Suche nach Gerechtigkeit nicht immer gleich den richtigen Weg finden …

Damit ihr beim Lesen den Überblick behaltet, sind alle historisch realen Personen beim ersten Auftauchen mit einem kleinen Symbol am Rand versehen, zu denen ihr im Anhang des Romans eine kleine Biografie findet. Außerdem habe ich euch ein kleines politisches Schaubild erstellt, auf dem ihr in sehr vereinfachter Form die verschiedenen Gruppierungen nachschlagen könnt, falls ihr einmal den Faden verlieren solltet.

Viel Spaß beim Lesen!

Eure Sylvia B. Barron

Wenn du mit deinem Smartphone diesen QR-Code scannst, gelangst du zur Onlineversion des Schaubildes und kannst es dir im Detail anschauen. Oder du rufst über deinen Internetbrowser folgende Website auf:https://miro.com/app/board/uXjVP3QCvLk=/

Er lässt es den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen und behütet die, die recht tun, und bewahrt den Weg seiner Heiligen. Dann wirst du verstehen Gerechtigkeit und Recht und Frömmigkeit und allen guten Weg. Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen, dass du gerne lernst. Guter Rat wird dich bewahren und Verstand wird dich behüten.

Sprüche 2, 7-11

Kapitel 1

22. OKTOBER 1918, SMS KÖNIG, VOSLAPP-REEDE

Er schob die zähe Masse durch seinen Mund. Der beißende Geschmack von zerhackten Kohlebriketts fraß sich unbarmherzig in Nathanaels Nervenenden.

Wie konnte man Grünkohl so zu Tode kochen? Der Physikstudent in ihm überschlug sofort Umfang und Höhe der monströsen Kochtöpfe in der Kombüse und er kam zu dem Schluss, dass eine mindestens zwei Zentimeter dicke verbrannte Kruste am Boden des Kessels kleben musste. In der grünen Mahlzeit schwammen die Rußpartikel wie Blattläuse auf einem Gummibaum.

Es war nicht das erste Mal, dass man ihnen als Matrosen versalzenes, verkohltes oder gar verschimmeltes Essen vorsetzte, aber heute war es besonders ekelerregend. Wie gerne säße Nathanael jetzt in seiner engen Berliner Studentenbude auf dem Teppich. In der einen Hand eine Butterstulle mit Käse von der schwäbischen Alb aus einem Fresspaket seiner Mutter, in der anderen ein gutes Buch. Die Zeiten waren lange vorbei. In seinem alten Zimmer war längst ein Fremder eingezogen und die Päckchen mit Essbarem gingen, wenn überhaupt, in die andere Richtung; immerhin bekamen die Soldaten ein bisschen mehr zugeteilt als die Zivilbevölkerung. Er fuhr sich durch seine rotblonden, ordentlich zur Seite gekämmten Haare. Er wünschte sich an einen anderen Ort. Irgendwo. Hauptsache nicht hier.

Der Eintopf schwankte auf seinem Teller und Nathanael wurde gegen die Schulter von Rupert gedrückt.

„Pfui Deife! Woin de uns vagiftn??“, schimpfte der Bayer Rupert und spie seinen Bissen zurück in die Schüssel.

„Wäre nicht das erste Mal“, knurrte es von Nathanaels anderer Seite. Wiltzi ließ die Mahlzeit von seinem Löffel tropfen und untersuchte eingehend die schwarzen Flocken. Seine bulligen Nasenflügel bebten und die breiten Schultern schüttelten sich. Nathanael musste zu ihm aufsehen – mit seinen dreiundzwanzig Jahren war Wiltzi zwar drei Jahre jünger als er, dafür aber ungefähr zwanzig Zentimeter größer.

„Ob sie den Grünkohl jetzt auch schon mit Sägespänen strecken wie das Brot?“, brummte Wiltzi.

„Wohl mit verbrannten Sägespänen“, murmelte Nathanael.

„Wia viel Gang gabs heid noch mal für de Herrn Offiziere?“

„Drei. Kartoffelsuppe mit Speck, frisch gefangener Kabeljau auf Buttergemüse und zum Nachtisch Apfelstrudel mit Vanillesauce“, wiederholte Nathanael Klingenstein das Menü, das er gestern beim Putzen in der Offiziersmesse gelesen hatte. Dreißig Gedecke aus verschnörkeltem Silberbesteck und rosenförmigen Tellern mit Goldrand, fein akkurat nebeneinander drapiert. Als wäre es eine Hochzeitsgesellschaft und kein Mittagessen auf einem Großkampfschiff mitten im Krieg.

Er rückte seine Brille zurecht, aber die kastaniengroße Kartoffel und die fünf Fasern altes Schweinefleisch neben dem Grünkohl blieben unverändert klein und die wässrige Brühe im Schälchen daneben durchsichtig. Eine Zeit lang hatte der Physikstudent seinen Kameraden zu jeder Mahlzeit vorgerechnet, wie viele Kalorien sie heute auf den Tellern hatten. Doch nach drei Wochen waren alle müde geworden, immer dasselbe Ergebnis zu hören: zu wenig.

Das Gemurmel unter den vierzig Matrosen in dem stickigen, engen Raum wurde lauter. Löffel knallten auf den Tisch, man hörte verächtliches Schnauben und Würgegeräusche.

Nathanael sah an seiner Sitzreihe entlang. Die weißen Arbeitsanzüge schaukelten auf den Bänken hin und her wie ein brausendes Meer, das zu einer vernichtenden Welle Anlauf holte.

Einzelne Männer standen auf, stopften sich noch die Kartoffeln und das Fleisch in den Mund und verkündeten kauend, den Verpflegungsausschuss aufzusuchen und sich zu beschweren. „Oder besser gleich zum ersten Offizier!“

Aufgebracht schimpfend quetschten sich etwa fünfzehn Matrosen durch die Rücken ihrer Kameraden zum Ausgang der Kasematte III.

Der gepanzerte Raum, der vierzig Seemännern der dritten Musterungsdivision als Schlaf- und Essraum diente, wurde stiller. Aber Nathanael ahnte, dass sich das Wasser der Wut nur für die nächste Welle zurückzog und sammelte.

Das Maß war voll. Vier Jahre lang schlemmten die Offiziere schon im ruhigeren hinteren Teil des Schiffes von goldenen Service, während ihre dünnen Suppen vom Fahrwasser durchgeschüttelt über die Tellerränder schwappten. Nur um sich dann demütigende Worte anhören zu müssen, dass sie es nicht hinbekamen, ihre Uniformen sauber zu halten.

Heute Morgen hatte es „Künstlerfrühstück“ gegeben: Kaffee und Zigarette, wobei ihnen die Glimmstängel nun ebenfalls ausgegangen waren. Brot gab es schon seit einer Woche nicht mehr, noch nicht einmal mit Sägemehl gestrecktes. Das war nichts Neues, brotlose Zeiten hatten sie in den letzten Jahren viele erlebt. Doch dass es heute Morgen keine Zigaretten gegeben hatte, die den Hunger linderten, hatte seine Kameraden zur Weißglut gebracht. Aus dem Künstlerfrühstück war ein Kaffeefrühstück geworden, wobei es nicht Kaffee, sondern aus Hafer gebrauten Muckefuck gab.

Nathanael war insgeheim ein wenig froh gewesen, dass heute das ständige Gequalme an Deck nachgelassen hatte, aber das rauchige Aroma des Grünkohls machte dem Zigarettengestank starke Konkurrenz.

„Es reicht!“ Kreuze, ein bartloser Junge, erhob sich und stellte sich auf seine Bank. Die Welle kam ins Rollen. „Wie lange wollen wir uns noch von unseren Offizieren drangsalieren lassen? Die Friedensverhandlungen laufen schon, aber trotzdem werden wir behandelt wie Sklaven!“

Das Wort traf es gut. Nathanael nickte zustimmend, ebenso wie viele andere im Raum. Gefangen an Bord eines Monstrums, zur Arbeit verpflichtet, gehalten bei Muckefuck und verbranntem Grünkohl, während ihre Herren sich im Überfluss suhlten. Auf Abhauen oder Meuterei standen mehrere Jahre Zuchthaus.

Vor dem Krieg hätte er einen anderen Begriff gewählt: Diener des Vaterlandes, Kämpfer für die Heimat.

Auch wenn er sich damals schon nur widerwillig freiwillig gemeldet hatte. Sein Bruder war im Januar 1915 eingezogen worden. Nach seinem ersten Brief von der Front bei Verdun, der mit Schlammspritzern gesprenkelt gewesen war, hatte Nathanael sich der Marine verpflichtet. Auf dem Meer zu schippern hatte ansprechender geklungen, als sich in modrigen Gräben zu verschanzen. Vielleicht war es auch besser, aber mehr so, als hätte man lieber eine lebensgefährliche Grippe als die Beulenpest.

Kreuzes Ausbruch hatte sich wieder gelegt und er setzte sich. Er erntete ein paar Schulterklopfer von den Kameraden neben ihm.

Nathanael nahm einen weiteren Löffel Grünkohl. In einem seiner Bücher hatte er gelesen, dass die Nase den Geschmack beeinflusste, deswegen hielt er die Luft an, während er das Besteck zum Mund führte. Aber das Experiment scheiterte, es war auch ohne den Geruchssinn unerträglich.

Wiltzi neben ihm schaufelte stur den Teller in sich hinein.

„Wia hoidsn du des aus?“, fragte Rupert ihn staunend.

Wilhelm Stark hob seine vom Rauchen vergilbten Finger in die Luft und umschlang mit ihnen eine unsichtbare Zigarette. „Alles Training.“ Er beugte sich mit seinem breiten Rücken über den Tisch und schnappte sich die Portion von einem Nachbarn, der sich dem Beschwerdetrupp angeschlossen hatte.

Wenn Wiltzi das Zeug herunterbekam, sollte er es auch versuchen. Nathanael schloss die Augen, hielt die Luft an und dachte an den schönen Räucherspeck, den er sich manchmal vor der Vorlesung auf einem der Berliner Wochenmärkte gegönnt hatte. Langsam ließ er den grünen Matsch vom Löffel in den Mund gleiten. Er schluckte heftig. Ging doch. „Wenn man von der möglichen Vergiftungsgefahr einmal absieht, sollte der Kohl durchaus nahrhaft sein. Oder werden beim Verbrennungsvorgang die Kalorien durch die chemische Reaktion in Wärmeenergie umgewandelt? Doch, das müsste eigentlich …“

„Hör mit deinen Kalorien auf!“ Wiltzi lachte, wie immer grölend und zu laut.

Nathanael biss sich auf die Lippen. Inzwischen hatte er gelernt, dass Wiltzi und Rupert nichts von seinen physikalischen Überlegungen hielten.

Im Stillen kam er zu dem Entschluss, dass der Verbrennungsvorgang durchaus Kalorien verbrauchte, aber im Vergleich zur Menge im zu vernachlässigen Bereich.

Mühsam kämpfte er sich durch seinen Teller, dann stapelten sie die Gedecke auf Tabletts. Sie setzten sich ein paar Bänke weiter zu Kreuze, der sich mit Wiltzi seine letzte Zigarette teilte. Kreuzes bester Freund Socke, den jeder so nannte, weil er einmal im Winter seine halb erfrorenen Segelohren mit Socken gewärmt hatte, pulte Tabakreste aus diversen Stummeln, um sich daraus neue Zigaretten drehen zu können. Die Jungen waren kaum zwanzig Jahre alt, aber die resignierten Gesichtszüge ließen sie älter aussehen.

Rupert Vogl, der mit seinen vierunddreißig Jahren der Senior in der Runde war, rauchte ebenfalls nicht. „Hob in meim Leben gnuag Rauch gschnaufd“, antwortete er, wenn man ihn danach fragte. Mehr sagte er nicht, aber die zerfurchte weiße Haut auf seiner linken Wange erzählte so einiges.

Wiltzi hielt Nathanael wie immer die Zigarette hin. „Zieh, Nattel.“

Wie immer schüttelte er den Kopf. Er konnte sich nicht so recht erklären, wie er, der schmächtige, langweilige Brillenträger, sich mit dem breitschultrigen Hünen angefreundet hatte. Am Anfang hatte Nathanael geglaubt, Wiltzi nehme ihn aus Mitleid mit dem Außenseiter unter die Fittiche. Aber irgendwann hatte er gemerkt, dass Wilhelm Stark es aus irgendeinem Grund schätzte, ihn um sich zu haben. Als er ihn einmal unter dem Sternenhimmel auf offenem Meer neben dem Achtergeschütz danach gefragt hatte, hatte Wiltzi sein zu lautes Lachen gegrölt, ihm auf die Schulter geschlagen und gesagt: „Bist doch ein nettes Kerlchen, Nattel.“ Nathanael war ihm zu lang und zu förmlich.

Die Zigarette war noch nicht fertig geraucht, als „Pfeifen und Lunten aus“ ertönte, der Befehl, die Backen, wie sie die Tische an Bord nannten, zusammenzuklappen und unter die Decke zu hängen.

Nathanael erhob sich und wollte die Bank anheben, aber die anderen machten keine Anstalten aufzustehen.

„Ich hab keine Lust mehr“, schnaufte Socke und zog am Glimmstängel.

„Lassen wir es einfach bleiben“, stimmte Kreuze mit ein.

„Was bleiben?“ Nathanael blieb unschlüssig mit den Knien zwischen zwei Bänken eingeklemmt stehen.

„Wir räumen die Backen nich’ weg. Warum sollen wir die Arbeit für die anderen machen? Warum sollen wir überhaupt arbeiten? Für was?“

„Damit … wir den Krieg … ähm …“ – gewinnen wollte er sagen, aber das war Unsinn. Jeder wusste, dass der Waffenstillstand in Verhandlung war und man diplomatische Briefe mit Präsident Wilson der Vereinigten Staaten austauschte.

„Überleben? Wenn wir überleben wollen, tun wir am besten nichts.“ Socke verschränkte die Arme vor der Brust.

„Und … wenn jemand kommt?“ Nathanael sah zur Tür hin. Wenn sie sich zur Musterung verspäteten, würde man sofort nach ihnen suchen. Obwohl ihr Schiff, die SMS König, durchaus groß war, die halbe Besetzung einer Kasematte war schnell gefunden.

„Tür zu und Licht aus“, rief Kreuze und die Männer am Ausgang hielten inne. Dann lachten sie, schlossen die Tür und schoben den breiten Riegel vor.

Jemand legte einen Schalter um und die elektrische Beleuchtung erstarb mit einem Sirren. Die Glühbirnen glommen noch ein paar Momente nach, dann war es stockdunkel. Durch die grau gestrichenen und fest vernieteten Stahlwände im Bauch des Schiffes stahl sich kein einziger Lichtstrahl.

Nervöses Lachen und verhaltenes Johlen breitete sich unter den Männern aus.

„Freiheit!“, rief Socke.

Wiltzi lachte aus seinem breiten Mund und Kreuze ergänzte: „Heute mal Revolution!“

„Die werden uns doch hier finden.“ Nathanael flüsterte die Worte nur.

„Und wenn schon! Der Krieg ist bald vorbei und dann ist sowieso alles egal. Nach dem Krieg wird bestimmt keiner mehr wegen irgendwelcher Soldaten-Lappalien in Festungshaft sitzen.“ Socke brüllte die Antwort förmlich durch den Raum.

Nathanael war sich da nicht so sicher. Er wollte nach Hause, zurück zu seinen Büchern in Berlin. Da konnte er keinen kindischen Aufstand in seinem Lebenslauf gebrauchen, der sowieso zum Scheitern verurteilt war.

„Still jetzt!“, zischte es von irgendwo her. „Vielleicht dauert es dann länger, bis sie uns finden.“

Der Lärm wäre Nathanael lieber gewesen. Das gleichmäßige Pochen der Schiffsmaschine der SMS König dröhnte in seinen Ohren wie ein warnendes Klopfen. Auch wenn sie auf der Voslapp-Reede lagen und Wilhelmshaven nur einen Katzensprung entfernt lag, hörte man tief im Inneren des Schiffes in der Kasematte III nichts von dem lebhaften Treiben der Hafenstadt. Nur der Herzschlag der Bestie, in deren Bauch sie sich befanden, hatte hier drin eine Relevanz. Was kümmerte sie Krieg oder Frieden draußen, solange sie hier gefangen waren? Hier hatten die Offiziere die Macht – sie waren die Köpfe des Monsters, Kläger und Richter in einem.

Das Schlagen von Stiefeln auf Stahl hallte den schmalen Gang vor der Kasematte entlang. Es rüttelte an der Tür.

„Aufmachen!“, tönte es. Es war Obermaat Steede, den Wiltzi liebevoll „Obertrottel Steede“ getauft hatte. Jeden Morgen kam der Unteroffizier um sechs Minuten vor fünf in die Kasematte III, um die verschlafenen Matrosen notfalls aus den Hängematten zu schütteln, obwohl Wecken in allen anderen Musterungsdivisionen erst um Punkt fünf Uhr war. Eine Beschwerde über ihn beim ersten Offizier hatte erwirkt, dass Steede für diese Morgenroutine eine Belobigung bekommen hatte.

„Aufmachen! Dies ist ein Befehl!“

Nathanael hielt die Luft an. Sie machten sich gerade der Befehlsverweigerung schuldig. Er sollte hingehen und die Tür öffnen. Doch seine Knie unter ihm fühlten sich an wie Dr. Oetkers Pudding, den er das letzte Mal an Weihnachten vor drei Jahren gegessen hatte.

„AUFMACHEN!“ Steede klang eine Spur verzweifelter.

„Ja, warum machen Sie denn nicht auf?“, brüllte Kreuze zurück und ein allgemeines Gelächter brach aus, übertönt natürlich von Wiltzis dröhnendem Bariton.

Auch auf Nathanaels Lippen stahl sich ein Grinsen, dass sie es Obertrottel Steede gezeigt hatten. Kasematte III zu spät zur Musterung! Was für ein Skandal im Lebenslauf des überpünktlichen Obermaats.

Ein Stiefel krachte gegen die Tür, gefolgt von einem schimpfenden Wimmern. Dann entfernten die Schritte sich.

Angespannte Stille legte sich über die stockdustere Kasematte.

„Und jedsad?“, fragte Rupert in den Raum hinein.

Ja, was nun? Wie weit wollten Socke und Kreuze den Spaß treiben? Wie weit konnte man es überhaupt treiben? Was würde mit ihnen geschehen, wenn sie die Befehlsverweigerung fortsetzten?

Schaudernd dachte Nathanael an letztes Jahr zurück. Einigen Matrosen der SMS Prinzregent Luitpold war eine Kinovorstellung abgesagt und durch Dienst ersetzt worden. Aus reiner Offizierswillkür natürlich, Sinnvolles gab es auf den im Hafen vor sich hin modernden Großkampfschiffen selten zu erledigen.

Daraufhin waren rund fünfzig Matrosen nicht zum Dienst erschienen und stattdessen am Ufer spazieren gegangen. Bei ihrer pünktlichen Rückkehr wurden elf von ihnen verhaftet.

Am nächsten Tag ging nahezu die gesamte Besatzung aus Protest von Bord, marschierte neunzig Minuten im Hafen und fand sich wieder auf dem Schiff ein. Die ganze Zeit über waren Matrosen an Deck geblieben, die die Gefechtsbereitschaft sicherstellten.

So oder so ähnlich hatte man es sich im Wirtshaus „Banter Schlüssel“ in Kiel erzählt. Und noch mehr Geschichten hatten die bierseligen Seeleute in den Schaum ihrer Krüge geflüstert. Als man sich geweigert hatte, Essen anzunehmen, in dem es von Würmern nur so gewimmelt hatte. Oder wie der Matrose Max Reichpietsch sich im Heimaturlaub mit sozialistischen Politikern getroffen hatte, um sich über die ungerechte Verpflegungsverteilung in der Marine zu beschweren. Dazu noch ein paar kleinere Unruhen auf anderen Schiffen, aber mehr war nicht passiert.

Umso größer war Nathanaels Entsetzen gewesen, als die Tavernengerüchte zur Gewissheit geworden waren, dass man Albin Köbis und Max Reichpietsch erschossen und einige andere Matrosen zu mehreren Jahren Haft verurteilt hatte.

Für Spaziergänge und verwurmtes Essen. Das war keine Gerechtigkeit!

Nathanael schloss die Augen. Blühte ihnen das gleiche Schicksal? Erschießung und Zuchthaus? Dabei wollte er doch einfach nur nach Hause, herunter von diesem elenden Schiff. Keinen sinnlosen Routinen mehr folgen, sondern seinen Kopf wieder für sinnvolle Gedanken benutzen. Die Relativitätstheorie zum Beispiel oder die Entdeckung, dass Licht Energie in Quanten abgab. Diesen Geheimnissen der Naturwissenschaft auf die Spur zu kommen, das war seine Leidenschaft. Nicht dieses stumpfsinnige Matrosenleben und schon gar keine dunkle Arrestzelle, in der man keinen klaren Gedanken fassen konnte.

Sie sollten schleunigst diese Tür öffnen! Jemand musste etwas sagen! Er wollte Wiltzi anstoßen, aber sein Arm war wie erstarrt.

Wieder hallten Schritte den Flur entlang. Diesmal waren es mehrere Paar Stiefel.

„Alle Mannschaften antreten in Musterungsdivisionen!“, bellte die Stimme des ersten Offiziers.

Niemand rührte sich. Der Geruch von verschwitzten Männerfüßen stieg Nathanael in die Nase. Plötzlich fühlte er sich, als würde er keine Luft mehr bekommen.

„Sofort!“

Jemand legte den Lichtschalter um und brachte verschreckte Gesichter zum Vorschein. Der Bann war gebrochen, die Männer an der Tür stemmten eilig den Eisenriegel auf. Kreuze räusperte sich, erhob sich von seiner Sitzbank, schob Socke beiseite und klappte sie wortlos zusammen.

Innerhalb von zwei Minuten waren alle Backen an die Decke gehängt. Mit hängenden Köpfen trotteten die fünfundzwanzig Matrosen die Stufen hinauf.

Salziger Wind schlug Nathanael ins Gesicht. Er schnappte danach wie ein Fisch, den man auf ein Bootsdeck gezogen hatte.

Wiltzi klopfte ihm kräftig auf den Rücken. „Wird schon alles“, murmelte er, aber seine Augen zuckten von links nach rechts über das Deck.

Als Nathanael nach Zapfenstreich auf seiner Hängematte ausgestreckt auf das Pochen der Schiffsmaschine lauschte und auf den Schlaf wartete, hallten die Worte des Kapitäns bei der Abendmusterung in ihm wider. Der Kriegsgerichtsrat würde eingeschifft werden und die Vorkommnisse untersuchen.

Er schloss die Augen, öffnete sie wieder, starrte auf das regelmäßige Nietenmuster am Stahlträger eine halbe Armlänge über ihm.

Welche Fragen würden sie ihm stellen? Was sollte er antworten? Wiltzi hatte ihm bei der abendlichen Plauderrunde vor Zapfenstreich in der Kasematte III in die Rippen gestoßen und gemeint, er solle bloß niemanden verpfeifen. Nun gab er direkt unter Nathanael nur noch schnarchende Grunzlaute von sich, als wäre damit alles erledigt, während in Nathanael die Gedanken Jahrmarktkarussell fuhren. Wie konnte Wiltzi die Lage so locker sehen?

Trotz der neununddreißig schnaufenden Matrosen um ihn herum fühlte er sich plötzlich einsam. Wie ein Spielball des Schicksals wurde er von einem Eck ins nächste geschlagen. Das Universum schien sich gegen ihn verschworen zu haben.

Würde der Untersuchungsausschuss ihn besonders genau unter die Lupe nehmen, weil er nichts gegen das Lichtlöschen unternommen hatte? Drohte ihm Zuchthaus? Oder … Schlimmeres?

Und was war mit Kreuze und Socke, die zur Befehlsverweigerung aufgefordert hatten?

Er streckte den Arm aus und berührte die runden Nieten, die aus dem Metall hervorstanden, in Reih und Glied, wie alles auf diesem Schiff. Kein Platz für Ausreißer, freies Denken oder Eigenverantwortung. Sie waren Teil der gleichgeschalteten Maschine.

Nein, er musste sich seine Freiheit bewahren, und wenn es auch nur die Freiheit in seinem eigenen Kopf war. Sie durften ihn nicht kleinkriegen! Es war feige, seine Kameraden zu verpfeifen.

Doch andererseits – war es ein verkohlter Grünkohl wert, sich mit den Offizieren auf Kriegsfuß zu stellen? Man sollte die Hand, die einen füttert, nicht beißen.

Mit diesem Gedanken fand Nathanael in einen unruhigen Schlaf.

Kapitel 2

Der Nebel lag tief zwischen den Häusern der Doppelstadt Rüstringen-Wilhelmshaven und düstere Wolken tauchten die Werftarbeiterhäuschen in ein schummeriges Nachmittagslicht.

Ella Silberthal schob ihren Sack Kartoffeln von einer Hand in die andere und eilte ihrer Freundin Katharina hinterher, die trotz der Last von zehn Pfund unter dem Arm zielstrebig an den gleichbleibenden Häusern vorbeijagte.

Die frei gewordene Rechte schmerzte, aber Ella schüttelte sie unwirsch aus. Ein paar Blasen an den Fingern waren nichts gegen knurrende Kindermägen und klappernde Zähne.

Zwei Fenster, zwei Türen, zwei Fenster und vor jedem Häuschen eine Laterne und ein kahler Baum. In der jungen Stadt, die sich im letzten Jahrhundert um den Marinehafen herum gebildet hatte, waren die Straßenzüge mit Lineal in den Stadtplan gezogen worden. Wie preußische Soldaten bei einer Militärparade reckten die monotonen Familienbaracken ihre Schornsteine in die Höhe.

Die Werftarbeitersiedlung aus den typisch norddeutschen roten Ziegeln des Stadtteils Bant machte im Gegensatz zu den Berliner Mietskasernen, die Ella gewohnt war, einen friedlichen und geordneten Eindruck. Aber im Inneren waren die Verhältnisse genauso chaotisch, wie sie es aus der Reichshauptstadt kannte, das hatte sie in den letzten beiden Stunden feststellen dürfen.

Katharina blieb vor einem der Doppelhäuschen stehen und zog einen weißen Mundschutz aus der Tasche, den sie aus einer alten Schürze genäht hatte. Sie reichte Ella ebenfalls einen.

„Ich habe gehört, dass das helfen soll, sich nicht anzustecken. Versuche, nur das Nötigste anzufassen“, wies die vierundzwanzigjährige Blondine sie an, die nicht die geringsten Anzeichen für Erschöpfung zeigte. Im selben Atemzug ließ sie ihre Faust auf die dunkelbraune Holztür fallen.

Ella starrte auf das Stück Stoff, durch das sie ihre Finger sehen konnte. War das alles, was sie vom Tod trennen sollte?

Eine leise, helle Stimme antwortete im plattdeutschen Dialekt: „Et is open.“

Kathi schob die Tür auf und die beiden Frauen betraten das Häuschen. Die Vorhänge waren zugezogen und nur ein kläglich glimmendes Feuer im Herd erleuchtete die kleine Wohnung. Mit vielleicht sechzig Quadratmetern schätzte Ella sie deutlich größer als die Berliner Arbeiterwohnungen in den Mietskasernen, aber auch hier hatte die Wohnungsnot mindestens zwei Familien zusammengepfercht. Die vier Kinder, die Ella mit großen Augen entgegenblickten, teilten sich in zwei rothaarige und zwei schwarzhaarige auf, die nicht die geringste Ähnlichkeit zueinander hatten. Die Älteste mit roten Haaren, die vielleicht sieben Jahre alt war, hockte vor dem Herd und blies in das Feuer, das nur aus gesammelten Ästen zu bestehen schien.

„Wo ist denn eure Mutter?“, fragte Kathi die Große.

„Boven. Se is de hele Dag am slopen.“

Ella sah ihre Freundin fragend an, bis diese für sie übersetzte. „‚Oben. Sie ist den ganzen Tag am Schlafen.‘ Schauen wir zuerst nach ihr.“ Katharina kletterte die schmale Stiege hinauf, wo man unter das Dach noch ein Bett gestellt hatte. Ella folgte ihr zögernd. Die Spanische Grippe grassierte in diesen Tagen mehr als heftig. Besonders die Mütter, die in der Kälte draußen anstanden, um Milch zu besorgen, traf es, aber auch vor jungen Frontsoldaten, Werftarbeitern und Matrosen machte sie nicht halt.

Katharina beugte sich über das Bett der Kranken und lauschte auf den Atem der Patientin. Ella trat näher und schrak zurück. Das Gesicht der Frau war komplett bläulich verfärbt. Hätte ihr rasselnder Atem nicht verraten, dass sie noch am Leben war, hätte sie sie glatt für tot gehalten. Leblos, wie … Sie schluckte den Gedanken herunter. Denk nicht daran, ermahnte sie sich. Heute nicht.

„Spätestens morgen ist sie tot“, flüsterte Kathi leise und griff nach Ellas Hand. „In diesem Stadium kann ihnen keiner mehr helfen.“

„Es hilft doch sowieso nichts gegen dieses Ungeheuer von Krankheit“, murmelte Ella und drehte sich zurück zur Treppe, um durch die Maske nach Luft zu ringen. „Was wird mit den Kindern geschehen?“ Einsam und zurückgelassen, ohne Familie. Der Krieg hatte ihnen den Vater geraubt, Hunger und Grippe die Mutter. Heiße Tränen schossen Ella in die Augen, aber sie wischte sie ärgerlich beiseite. Sie steigerte sich zu sehr hinein. Mitgefühl und Hilfe waren angebracht und es half niemandem etwas, wenn sie sich von der Anteilnahme überwältigen ließ.

„Ich werde morgen früh noch einmal herkommen und mit der anderen Mutter sprechen, die gerade auf der Arbeit bei der Werft ist. Aber wahrscheinlich werde ich sie gleich mitnehmen zum Werftspeisehaus. Dort können wir zumindest tagsüber in der Kleinkinderschule auf sie aufpassen.“

Ella nickte. Als Katharina damals mit ihr begonnen hatte, Nationalökonomie und Jura zu studieren, war ihrer Freundin schon klar gewesen, dass sie sechs Semester später nach Wilhelmshaven zurückkehren würde, um sich dort der Armenwohlfahrt zu widmen. Während des Krieges waren im Werftspeisehaus aus Mangel an Männern auch leitende Positionen an Frauen vergeben worden, die Katharina mit Bravour ausfüllte. Zumindest so lange, bis die Soldaten von der Front zurückkehrten und ihre alten Arbeitsplätze zurückverlangten.

Sie gingen nach unten, gaben den Kindern einige der Kartoffeln und Kohlen aus ihren Säcken und machten sich auf zum nächsten Haus.

„Die heilige Katharina, immer unterwegs für die Wohlfahrt“, lächelte Ella, als ihre Freundin sich nun doch kurz die schmerzende Schulter rieb.

„Es tut mir leid, Ella, ich hätte dir bei deinem Besuch lieber den Hafen, den Exerzierplatz und die Kaiser-Wilhelm-Brücke gezeigt. Aber gerade jetzt bei dieser schlimmen Grippewelle können sich so viele Familien nicht allein versorgen und –“

„Ich weiß“, unterbrach Ella sie. „Du kannst das Leid nicht tatenlos mit anschauen.“ Und ich auch nicht, fügte sie still hinzu.

Katharina seufzte. Die blonden Haarsträhnen, die sie sich heute Morgen in Wasserwellen an ihre Stirn frisiert hatte, lösten sich im feuchten Nebel auf und hingen nun trostlos unter ihrem Hütchen herab. „Leider ist das alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir kommen gar nicht mehr hinterher, so viel Not ist überall um uns herum. Allein genug Kohlen und Kartoffeln zu besorgen, wird jede Woche schwieriger. Sie verschwinden vom Markt, bevor sie überhaupt angekommen sind. Die Reicheren nehmen sich vom Schwarzmarkt, was sie kriegen können, aber die normale Arbeiterfamilie …“

„Ja“, Ella nickte. „Es ist himmelschreiend ungerecht. Und statt dass der Kaiser und die Oberste Heeresleitung etwas dagegen tun, werfen sie nur noch mehr Bauern der Kriegsmaschinerie zum Fraß vor.“ Sie trat mit dem Fuß gegen einen Stein, der klackernd über die Pflastersteine kullerte.

„Hat dich das eben sehr mitgenommen? Beim ersten Mal kann es wirklich bedrückend sein.“ Kathi blieb einen Augenblick stehen und musterte ihre Freundin mit besorgtem Blick.

„Ach was. Es war nicht mein erstes Mal in einem verwahrlosten Arbeiterviertel.“ Ella winkte ab und rang sich zu einem Lächeln durch.

„Ja, aber das erste Mal seit …“ Katharina hielt kurz inne. „Seit einer ganzen Weile.“

„Ich habe mich ins Studium gestürzt, nichts weiter. Es war schön, in Berlin mit dir durch die Wohnblocks zu ziehen und den Familien zu helfen, aber es war auch so sinnlos. Hat man der Mutter Geld gegeben, hat es der Vater gefunden und versoffen. Hat man einem Jungen einen Ausbildungsplatz besorgt, wurde er morgen eingezogen. Ich wollte mich einfach lieber wieder der Wurzel des Problems widmen.“

„Der Politik, meinst du.“

„Genau. Die Gewalt kann man nur beenden, wenn man Wohlstand, Bildung und Gesundheit steigert – und das schafft man mit ein paar Extra-Kohlen nicht.“

Katharina nickte. „Das verstehe ich.“

Ella musste lächeln. Ihre Freundin verstand sowieso immer alles. Sie stieß ihr in die Seite. „Ich helfe dir wirklich gerne, keine Sorge. Aber ein bisschen was von Wilhelmshaven musst du mir schon zeigen, hörst du?“

„Einverstanden“, lachte Katharina. „Wir besuchen noch die drei Familien auf meiner Liste und dann hauen wir unsere Lebensmittelmarken auf den Kopf und gehen in ein echtes Restaurant! Wir müssen doch feiern, dass wir uns endlich wiedersehen.“

„Gerne! Dann musst du mir auch ganz ausführlich erzählen, wie es dir im letzten Jahr ergangen ist und ob du einen flotten Matrosen kennengelernt hat. Aber wie ich dich kenne, hast du sicher viel zu viel gearbeitet.“

„Und dein Kopf war sicher zu voll mit Studium und Revolutionsflausen, um an die netten Kommilitonen zu denken, oder?“

„Die haben uns alle verlassen. Man hat sogar das Semester abgebrochen, weil auch die letzten männlichen Studenten nun Gewehre halten. Und für uns wenige Frauen lohnt es sich kaum noch, die Vorlesungen aufrechtzuerhalten.“ Ella stieß Kathi in die Rippen. „Also, wo gibt es hier günstiges Essen?“

Homfeld’s Restaurant an der Ecke Bismarckstraße / Gökerstraße war im Erdgeschoss eines vierstöckigen, stuckverzierten Stadthauses untergebracht. Es wimmelte von Matrosen, die die Kajütenkost leid waren, und Werftarbeitern, die sich auf dem Heimweg ein Feierabendbier gönnten. Auch einige jüngere Arbeiterinnen ließen sich den kühlen Genuss nicht entgehen.

Vor dem Krieg hätte Ella sich nicht denken können, ohne männliche Begleitung jemals abends in ein Restaurant zu gehen. Die letzten vier Jahre hatten Spuren in der Gesellschaft hinterlassen, auch bei ihr. Ob es bald alles hinter ihnen liegen würde? Die Briefe, die man mit dem amerikanischen Präsidenten austauschte, ließen darauf hoffen.

Ella sah sich suchend um, aber sie konnte keinen freien Tisch mehr entdecken. Sie drehte sich zu Katharina um, die schulterzuckend auf zwei Stühle an einem Vierertisch wies. Ein bulliger Matrose mit breitem Kinn stierte in sein Bierglas. Daneben hockte ein schmächtiger Bursche mit einer dünnen Brille und trank Milch. Sein dichtes rotblondes Haar war leicht verwuschelt.

Ella zog die Augenbrauen hoch. Die hängenden Köpfe luden nicht gerade zu einem vergnügten Abend nach dem trostlosen Nachmittag ein. „Wollen wir nicht lieber schauen, ob es in einem anderen Restaurant noch freie Tische gibt?“, schlug sie vor.

Katharina schüttelte den Kopf. „Das Homfeld’s ist das Beste – günstig und gut.“ Sie lächelte den breiteren der Matrosen an und erkundigte sich, ob sie die beiden Plätze haben durften.

Die bittere Miene des Breitschultrigen verschwand und er strahlte Katharina an. Trotz ausgefranster Frisur sah Ellas Freundin hinreißend aus. Ihr einfaches, dunkelblaues Hauskleid, das mit dem Kragen und der langen Knopfleiste dem Stil eines Mantels nachempfunden war, umspielte ihre schlanke Figur und betonte zart ihre schmale Taille. Unter dem nur leicht ausgestellten Tellerrock lugten die Knöchel hervor, wie es während des Krieges in Mode gekommen war. Mit ihrer zierlichen Nase und den hohen Wangenknochen hätte sie auch als Fotomodell bei einer Illustrierten arbeiten können.

Es war also nicht verwunderlich, dass der Matrose kaum einen Blick auf Ella verschwendete, obwohl sie mit ihrer zu breiten Nase, den großen Zähnen und der dunklen Zottelmähne besser zu seinem Aussehen gepasst hätte. Bis auf die Größe: Wenn er aufstand, müsste sie den Kopf in den Nacken legen, um seinen Exerzierkragen zu sehen.

„Aber natürlich! Setzt euch doch! Ich bin Wiltzi und das da ist Nathanael.“ Als wären sie alte Kameraden, benutzte der Matrose gleich das „Du“.

„Katharina“, lächelte Kathi und setzte sich anmutig auf den freien Stuhl neben Wiltzi.

„Ella“, presste Ella zwischen den Zähnen hervor und ließ sich auf den Hocker daneben fallen. Ihr Tischnachbar auf der rechten Seite machte immer noch ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter. Ella wünschte sich Aufmunterung und ihre beste Freundin – keine griesgrämige Gesellschaft.

„Auf welchem Schiff seid ihr?“, fragte Kathi und stützte den Kopf in ihre Hände.

„Steht auf der Mütze“, stellte Nathanael sachlich fest und wies auf die goldenen Lettern, die in Großbuchstaben den Namen des Schiffes auf der Tellermütze verrieten.

Ella musste grinsen.

„SMS König.“ Wiltzi nickte eifrig. „Um 22 Uhr müssen wir wieder zurück sein.“

Der schmächtigere Matrose sank in sich zusammen.

„Na, zu tief in die Milch geschaut, Nathanael?“, fragte Ella ihn. Hatte das zu spöttisch geklungen? „Oder warum das lange Gesicht?“, fügte sie etwas versöhnlicher hinzu.

Der rothaarige Brillenträger sah überrascht nach oben.

Wiltzi stieß ein lautes Lachen aus. „Ernst guckt er immer drein, aber ihm ist das Mittagessen vor zwei Tagen auf den Magen geschlagen, nicht wahr, Nattel?“ Er wandte sich Katharina zu. „Es gab Grünkohl, bloß war der nicht grün, sondern kohlenschwarz. Jedenfalls sind wir aus Protest später nicht angetreten und jetzt kommt das Kriegsgericht an Bord, um zu ermitteln.“

„Das Kriegsgericht? Nur weil ihr einmal nicht angetreten seid?“ Ella lehnte sich vor und verschränkte die Arme auf dem Tisch.

„Ja klar. Ist immer so.“

„Warum?“

Wiltzi sah zu Nathanael hinüber.

Der umklammerte mit beiden Händen sein Glas Milch. „Ähm … sie wollen jede Meuterei im Keim ersticken. Befehlsverweigerung wird sofort bestraft.“

Ella schüttelte den Kopf. „Die verbrennen euren Grünkohl und wundern sich dann, dass ihr euch beschwert. Das ist ungerecht. Ihr solltet euch dagegen wehren!“

Wiltzi lachte. „Na, haben wir doch, es ist eben nicht gut ausgegangen.“

„Aber … wenn ihr alle zusammenhalten würdet, könnten sie nichts gegen euch ausrichten, oder?“

Nathanael zuckte mit den Schultern. „Vielleicht … ähm … würden sie dann andere Schiffe zu Hilfe rufen. Oder die Landmarine. Irgendetwas fällt den Offizieren immer ein und der Ärger wäre am Ende noch größer.“

Der Kellner trat heran und die beiden Frauen bestellten mit ihren Lebensmittelmarken Kartoffeln mit Rindergulasch. Die zwei Mark fünfzig und die Fleischmarke waren es Ella wert – der Magen hing ihr nach der Lauferei in den Kniekehlen.

Dann wandten sie sich wieder den beiden Matrosen zu und kratzte mit dem Fingernagel über den Holztisch. „Die da oben spielen Krieg und wir müssen alle mitmachen. Inzwischen hat doch keiner mehr Lust auf dieses Gemetzel. Es wird Zeit, dass wir das dem Generalstab klarmachen, alle zusammen. Nur wie?“

„Ja, wie?“ Wiltzi grinste Nathanael an und stieß ihn in die Rippen.

Wie er sich bei jeder schwierigeren Frage an seinen Freund wandte … Ella musste grinsen. Wiltzi war sicher ein beliebter Kamerad an Bord, auf den viele hörten, aber seine Meinung schien komplett von dem schmalen Nathanael abzuhängen.

Der schüttelte den Kopf. „Die USDP, also die Unabhängige SPD, würde sicher wieder … ähm … Generalstreik vorschlagen. Aber das hat im Januar schon nicht funktioniert. Außerdem, ähm … wollen die das Land von Grund auf umgraben und hier wüten wie die Bolschewiki in Russland.“

„Genau! Wie die Bolschiki!“, nickte Wiltzi zustimmend.

„Bolschewiki. Oder auch Bolschewisten. Der radikale kommunistische Flügel der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands, angeführt von Lenin“, verbesserte Nathanael seinen Freund.

Wiltzi rollte mit den Augen und knuffte ihm in die Seite. „Unser Besserwisser, der es auch wirklich immer besser weiß.“

Ella grinste kurz und räusperte sich, um wieder zum Thema zurückzukommen. „Ist das denn sicher, dass die USPD wie die Russen vorgeht? Und hat das alte Kaiserreich nicht ein bisschen Gartenarbeit nötig?“

Katharina knetete ihre Hände unter der Tischplatte. „Das klingt ganz schön brutal. Und die Bolschewiki sollen viele Menschen umgebracht haben.“

Ella stockte. Beim Wort umbringen drehte sich ihr der Magen um. Sie sah zur Seite. Nein, mehr Todesopfer durfte eine Revolution nicht kosten.

„Ähm, an der Westfront sterben täglich mehr Menschen, als Lenins Rote Armee während der ganzen Revolution getötet hat. Das wird nur bei uns so aufgebauscht.“ Nathanael rückte seine Brille zurecht.

Wiltzi sah seinen Freund an. „Tatsächlich?“

Auch Ella zog die Augenbrauen zusammen. Gerade eben hatte er sich doch noch gegen die Bolschewiki ausgesprochen.

Nathanael räusperte sich. „Ähm … die genauen Todeszahlen sind hierzulande meines Wissens nicht bekannt, aber unterschätzen sollte –“

„Na, wo gesägt wird, fallen Späne“, lachte Wiltzi und klopfte Nathanael kräftig auf die Schulter. „Oder?“

Ella legte ein pflichtschuldiges Lächeln auf, doch der Witz drehte ihr den Magen um.

„Vielleicht will die USPD gar keine russischen Verhältnisse hier einführen, sondern nur den Krieg beenden.“ Katharina, die wie immer an das Gute in den Menschen glaubte. Aber es stimmte, die USPD hatte sich nur von der SPD abgespalten, weil sie dagegen waren, die Kriegskredite zu bewilligen und den Krieg weiter fortzuführen. Vielleicht waren sie am Ende doch die Rettung, die Ella sich sehnlichst herbeiwünschte. Die Befreiung von noch mehr Tod und Unheil, von Ungerechtigkeit und Armut.

Sie sollte unbedingt mehr über diese Partei und ihre Vorhaben herausfinden.

***

Die karamellbraunen Augen, die beharrlich auf ihm ruhten, ließen Nathanael auf dem Stuhl hin und her rutschen. Das Warten auf den Ausschuss des Kriegsgerichts lag Nathanael schwer im Magen. Es waren bereits zwei Tage seit dem Grünkohlvorfall vergangen und die Anwälte waren noch nicht an Bord erschienen. Die Milch, die er bestellt hatte, schmeckte säuerlich.

Doch dass eine kluge, intelligente und attraktive Dame wie Ella ihn beachtete, ließ seine „Ähms“ noch langgedehnter werden, und er wagte kaum, seinen Blick bis zur Mitte des Tisches wandern zu lassen.

Als Kind hatte er von zwei Dingen geträumt: eine Familie zu gründen und den Nobelpreis zu gewinnen. Je älter er geworden war, desto mehr hielt er den Nobelpreis für wahrscheinlicher. Seit er sich zur Marine gemeldet hatte, hatte er mit keiner Frau mehr als zwanzig Worte am Stück gewechselt – und das beinhaltete seine Mutter.

Er mochte es, über Politik zu diskutieren, aber dass Wiltzi ihn heute immer wieder zum Sprechen aufforderte, brachte seine Finger zum Schwitzen.

Endlich kam sein Freund auf ein anderes Thema. „Seid ihr hier aus der Gegend?“

„Kathi schon, aber ich bin aus Kiel und studiere in Berlin.“

Nathanael sah zu Ella auf. Ihr Augenpaar war erstaunlicherweise auf ihn gerichtet und nicht auf Wiltzi. Sein Blick schoss zurück auf die Tischplatte. Kiel, der Heimathafen der SMS König, und Berlin, wo auch er studierte. Er glaubte nicht an Schicksal, sondern an die harten Fakten der Physik. Aber der Zufall des Universums schien es an diesem Abend besonders gut mit ihm zu meinen.

„Ich studiere auch in Berlin“, wagte er hervorzubringen und ließ seinen Blick wieder langsam nach oben gleiten. Was für eine schöne Frau. Ihr Gesicht war markant verglichen mit Kathis ebenmäßigen Zügen, aber die wachen Augen, der scharfe Blick und die Entschlossenheit, die mit jeder Regung mitschwang, raubten ihm den Atem.

Der letzten Frau, die ihn nur halb so fasziniert hatte, hatte er einen Heiratsantrag per Post geschickt. Einen Monat lang hatte er sich nicht mehr aus seiner Studentenbude herausgewagt, als ihn vor vier Jahren ihr Absagebrief erreicht hatte. Anna Kran, das Mädchen aus seiner Heimatstadt Blaubeuren, war äußerst verwirrt gewesen, wie er denn darauf gekommen sei und warum er ihr ausgerechnet per Brief einen Antrag gemacht habe.

Umso verbissener hatte er sich wieder in sein Studium gestürzt, um sich seinem utopischen Nobelpreis-Ziel zu widmen.

„Nattel, sie redet mit dir, ich studiere nicht.“ Wiltzi stieß ihn so fest in die Seite, dass Nathanael beinahe sein Gleichgewicht verlor. Hatte er in seinem Grübeln eine Frage verpasst?

„Was studierst du?“ Ellas Blick nahm den seinen gefangen.

„Ähm … Physik. Im fünften Semester. Also … zumindest habe ich das, bevor ich … ähm … Matrose geworden bin.“ Jetzt konnte er nicht mehr aufhören, sie anzusehen. Die Lichtwellen schwangen zwischen ihnen – oder waren es Lichtteilchen, die zwischen ihnen tanzten? Oder beides, wie Albert Einstein es mit dem Welle-Teilchen-Dualismus postuliert hatte?

„Interessant! Ich studiere Nationalökonomie und Jura, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass das alles nicht so logisch ist, wie es sein sollte.“

„Wie … ähm … meinst du das?“ Nathanael räusperte sich und sah wieder auf die Tischplatte.

„Man merkt, dass alle Regeln und Systeme, die wir lernen, von Menschen erdacht und fehlerhaft sind. Die Physik hingegen ist perfekt, weil sie von Gott erdacht ist.“

Von Gott? Eine merkwürdige Idee, dass dieser die Physik erfunden haben sollte. „Ich glaube eher an … das Universum.“

Sie runzelte die Stirn und lachte. Es war ein fröhliches, offenes Lachen, was ihm auch die Mundwinkel nach oben schob. „Dass alles Zufall ist? Das Sonnensystem, die funkelnden Sterne, der Flügelschlag eines Schmetterlings und die süßen kleinen Zehen von Neugeborenen?“

„Ähm …“ Er musste lächeln und seine Wangen fühlten sich heiß an. „Ja?“

„Das ist unlogisch.“

Meinte sie das ernst? Er konnte sich nicht erinnern, dass ihm schon einmal jemand vorgeworfen hatte, unlogisch zu sein. Er sah sie an. Ella lächelte herausfordernd.

„Wieso? Das Universum ist unendlich. Wenn es von einem Wesen gemacht wäre, hätte es ja einen Anfang haben müssen.“ Wie hatte er das vermisst, mit anderen Studenten über die Fragen der Welt zu diskutieren – und dann auch noch mit so einer schönen Frau!

„Stell dir vor, Wissenschaftler würden einen Anfang des Universums finden, würdest du dann an einen Schöpfer glauben?“ Ihre Augen blitzten.

„Ähm“, setzte er zu einer Erwiderung an, aber Wiltzi klopfte polternd auf den Tisch.

„Wir müssen los. Um zehn Uhr ist Zapfenstreich und wir müssen noch ganz raus zur Voslapp-Reede. Meine Damen, es war nett mit euch.“ Wiltzi stand auf, lüftete galant seine Matrosenmütze und lachte zu laut.

Nathanael erhob sich ebenfalls. Sie durften sich nicht erlauben, zu spät zu kommen, besonders nach dem Grünkohlvorfall. Ob er Ella eines Tages wiedersehen würde? Selbst wenn sie zur gleichen Zeit wie er in Berlin oder Kiel war: Die Städte waren groß. Nicht mehr lange und Berlin würde wieder die Zwei-Millionen-Einwohner-Marke knacken. Wie hoch war da die Wahrscheinlichkeit, sie wiederzutreffen? Bei einer wild über den Daumen gepeilten Annahme, dass er in einem Monat vielleicht tausend verschiedenen Berlinern über den Weg lief, lag sie bei verschwindend geringen 0,6 % pro Jahr. Wenn er nicht sowieso vorher in der Arrestanstalt landete. Konnte er es wagen, nach ihrer Adresse zu fragen? Nein, dafür kannten sie sich doch zu wenig. Für wie merkwürdig würde sie ihn halten?

Ella winkte ihm kurz zu und wandte sich an Katharina.

Nathanael lächelte, nahm seine Matrosenmütze ab, setzte sie wieder auf und folgte Wiltzi hinaus in die Nacht. Ihre Adresse hatte er nicht, aber sie hatte ihm gewunken.

Ihm, nicht Wiltzi.

Die nächsten Tage zogen sich hin in endlosen gleichbleibenden Übungen. Nichts, was Nathanael von seiner inneren Unruhe ablenken konnte. Eine halbe Stunde Künstlerfrühstück, dann Geschütz- und Waffenputzen, morgendliche Musterung, Exerzieren des Landungsmanövers, Zeugflicken, Abendmusterung, Ruderübungen auf kleinen Booten, Zapfenstreich.

Er musste seinen Gedanken immer wieder verbieten, um die Studentin aus Homfeld’s Restaurant zu kreisen. Selbst wenn er auf die geringe Wahrscheinlichkeit hoffte, sie wiederzutreffen, – sie für sich zu gewinnen, war wie einen Stern vom Himmel zu holen.

Der Kriegsgerichtsrat ließ auf sich warten und Nathanael jede Nacht schlechter schlafen.

Am Freitag war die Zeugwäsche dran, bei dem sie ihre Matrosenkleidung wuschen. Am Abend dann „klar Schiff“, die Übung des gefechtsbereiten Zustandes. Probe des Feuerlärms und Prüfen der Löschgeräte, Zapfenstreich. Er kannte die verschiedenen Routinen in- und auswendig. Die jahrelangen, gleichbleibenden Exerzitien konnte er im Tiefschlaf herbeten. Aber natürlich musste man alles stetig wiederholen, damit es auch „im Gedächtnis blieb“. Nathanael könnte schwören, dass er als Achtzigjähriger noch jeden Handgriff wissen würde.

Erst nach dem samstäglichen Baden, Frühstück und der Musterung erschien der Untersuchungsausschuss. Mit wichtigen Gesichtern führten sie einen nach dem anderen unter Deck, während sich die restlichen Matrosen dem Schrubben des Schiffes, Zeugflicken und Malerarbeiten widmeten. Erst wurden die anderen Divisionen befragt. Wie eine Spinne von außen nach innen ihr engmaschiges Netz spann, umgingen sie alle Beteiligten der Befehlsverweigerung und suchten zunächst die auf, die am wenigsten mit der Kasematte III zu tun hatten.

Ob Nathanael in der klebrigen Mitte ins Maul der Spinne geraten würde?

Sie stachen in See. Minensucharbeiten, bei denen nach stacheligen Sprengkörpern gesucht wurde, die mit dicken Eisenketten befestigt unter der Wasseroberfläche auf ihre Opfer warteten.

Die kleinen Minensuchboote umgaben die SMS König, die ihnen Begleitschutz gab, wie ein Fischschwarm einen Blauwal. Nathanael stand im Vorderschiff im ersten Geschützturm mit einem gräulich-schwarzen Lappen, der schon älter schien als er selbst. Damit tupfte er Öl auf die beweglichen Teile des 30,5-cm-Geschützes und starrte an dem langen Rohr vorbei durch die Luke auf das schäumende Wasser.

Vorhin hatten sie Rupert zum Verhör mitgenommen. Die Spinne drang weiter ins Innere vor.

Er zog ein Stück zerknittertes Papier aus seiner Hosentasche, Hunderte Male geknickt und wieder auseinandergefaltet. Ein Foto seiner Familie, einige Jahre alt, zur Konfirmation seines Bruders aufgenommen.

Der Vater mit dem Rauschebart und dem ernsten Blick, dem Nathanael mit seiner langen Nase und den dünnen Lippen so ähnlich sah. Die Mutter, die eine Hand schwer auf seiner Schulter, die andere zärtlich auf den Rücken seines Bruders gelegt. Mit Aaron hatte er bis auf die rötlichblonden Haare wenig gemeinsam.

Nathanael musste lächeln, als er mit dem Zeigefinger über das trotzige Grinsen seines Bruders strich. Theresia Klingenstein hatte verzweifelt versucht, mit Puder das blaue Auge des Jungen zu überdecken, damit er auf dem Konfirmationsfoto brav aussah, aber es blitzte immer noch munter unter der Schminke hervor.

Aaron hatte es sich eingefangen, als er ihn verteidigt hatte. Nathanael war von seinen Mitschülern wegen seiner Brille, seinen guten Noten und seiner merkwürdigen Art schon immer gehänselt worden. Dieses eine Mal war er dem Rat des Bäckers in der Karlstraße gefolgt und hatte sich gegen die fiesen Jungen gewehrt. Das war gewaltig schiefgegangen. Aber der zwei Jahre jüngere Aaron hatte ihm zur Seite gestanden und einen großen Anteil der Prügel für ihn eingesteckt. Er war stolz darauf gewesen, während Mutter geschockt über das blaue Auge überlegt hatte, die Konfirmation ein Jahr zu verschieben.

Wie schön wäre es, Aaron jetzt bei sich zu haben. Die paar Offiziere hätten ihn nicht in Angst und Schrecken versetzt. Nicht so wie Nathanael, die Brillenschlange, der Langweiler, der Liebling aller Lehrer.

Wo Aaron jetzt wohl steckte? Immer noch in Schlammgruben irgendwo in Frankreich?

Die schwere Stahltür zum Geschützturm wurde aufgestoßen. Der erste Offizier stiefelte über die Schwelle, seinen Blick auf einen Zettel gerichtet.

„Klingenstein?“, pfefferte er und sah ihn prüfend an.

Nathanael schlug die Hacken zusammen und riss die Hand zum Gruß an die Stirn.

„Sie sind dran.“

Kapitel 3

Wie erwartet stolperte der Assessor auf der untersten Treppenstufe. Er fing sich mit einem Fluch an einer Stuhllehne ab und stieß gegen die Gaslampe der fensterlosen Offizierskajüte. Schatten huschten über die Wände des Verhörraums und den Tisch, der an die Schlafkoje geschoben worden war.

Die Stufen waren zu schmal. In seiner ersten Woche auf See hatte Nathanael sie nachgemessen. Neue Passagiere strauchelten mehrmals am Tag an der knappen Laufbreite von neun Zentimetern. Dabei wusste doch jeder gute Baumeister, dass die Höhe und Tiefe der Treppenstufe zusammenhingen und addiert einen gewissen Wert ergeben mussten, um Bequemlichkeit und Stolpersicherheit zu gewährleisten. Aber auf Kriegsschiffen galten scheinbar andere Regeln.

Oberleutnant Wagner rieb sich die Stirn und wies auf das Bett. „Setzen.“

Nathanael ließ sich auf der äußersten Kante der Schlafstätte nieder. In der Koje war vor Kurzem ein Leutnant zur See verstorben. Die Grippe aus Spanien hatte ihn dahingerafft. Ob das Bettzeug noch ansteckend war? Er schob sich weiter nach vorne, sodass die Holzkante des Gestells in sein Gesäß drückte.

„Wo waren Sie am zweiundzwanzigsten Oktober um Viertel vor zwei?“ Der Beamte setzte sich auf den Holzstuhl auf der anderen Seite des Tisches, schlug ein Notizbuch auf und rückte seine Brille mit zierlichen ovalen Gläsern zurecht.

Nathanael schluckte und ergriff den schmalen Rahmen seiner eigenen Brille. Er zog sie ab und drehte sie zwischen seinen Fingern. Sie sah dem Nasenquetscher des Oberleutnants erstaunlich ähnlich.

„Kasematte III.“ Eine unnötige Frage, man hatte seine Anwesenheit vor einer Woche genauestens dokumentiert.

Wie war er nur hier gelandet? Er, der immer darauf bedacht war, alles richtig zu machen. Der sich seinen Vorgesetzten fügte, egal wie schwachsinnig ihre Befehle auch waren. Kriegsfreiwilliger, Akademiker, Musterschüler. Ein wenig ungerecht war das Universum ja.

„Was ist passiert, nachdem der Befehl ‚Pfeifen und Lunten aus‘ gegeben wurde?“

Eine weitere unnötige Frage. „Der Befehl wurde nicht befolgt. Die Zigaretten blieben an und die Bänke wurden nicht beiseite geräumt.“ Seine Stimme klang zittrig. Nathanael kniff sich in den Oberschenkel. Nicht einschüchtern lassen! Die schöne Ella aus dem Homfeld’s würde bestimmt nicht klein beigeben. An ihr hing ein Hauch von Rebellentum, der ihm imponierte. Wie hatte sie es gesagt? Wenn sich alle wehrten, konnten die Offiziere dann noch etwas ausrichten? Ja – die saßen immer am längeren Hebel.

„Und dann?“

Er räusperte sich, fuhr sich durch seine Haare. „Das Licht … wurde gelöscht und … die Tür versperrt.“

Der Assessor kritzelte in sein Notizbuch. „Warum?“

Die erste sinnvolle Frage. „Ähm …“ Er sah zu Boden. Auf seinem Lederstiefel thronte ein Wasserfleck. Die weißen Salzränder fraßen das Schwarz auf. War es nicht ein bisschen naiv, daran zu glauben, dass man sich zur Wehr setzen konnte gegen die Mächtigen? Genauso wie ihr Glaube an Gott.

„Nun?“ Der Beamte tippte mit der Rückseite des Bleistiftes auf den Tisch.

Breitete der Fleck sich aus? „Der Grünkohl war … nicht schmackhaft.“

„Nicht schmackhaft also? Und darum wird ein Befehl verweigert?“

„Nun, ähm … ja.“ Weil keiner mehr Lust hatte auf diesen Krieg. Wenigstens hatte Ella jemanden zu beschuldigen in dieser ganzen Misere. Auf das Universum zu schimpfen, war wie ein hilfloser Schrei ins unendliche Nichts.

„Wer hat das entschieden?“

„Wir alle – zusammen.“ Die Worte kamen hastig hervor, sie überschlugen sich fast. Nathanael biss sich auf die Lippen. Er hielt nichts vom Lügen. Es stimmte ja irgendwie, es hatte sich keiner widersetzt.

„Klingenstein. Sie sind sechsundzwanzig Jahre alt. Was haben Sie nach dem Krieg vor?“

„Ähm … mein Studium beenden.“ Endlich die drei verlorenen Jahre auf dem Wasser aufholen.

„Sehen Sie her.“ Oberleutnant Heinrich beugte sich über den schmalen Tisch, bis seine Brille nur noch wenige Zentimeter von Nathanaels entfernt war. „Können Sie es sich erlauben, unehrenhaft aus der Marine entlassen zu werden? Oder gar in Haft zu geraten? Und wofür? Für diese Kohlköpfe aus Kasematte III?“

Er sah wieder auf seine Schuhe. Der Fleck auf der Stiefelspitze sprang ihm wie ein blinkendes Leuchtsignal ins Auge. In diesem Krieg waren schon Deserteure mit saubereren Stiefeln eingelocht worden.

Kreuze und Socke wollten wissen, wie weit sie gehen konnten. Sie wollten herausfinden, was passierte, wenn man Befehle verweigerte, wenn man sich widersetzte. Aber was hatte er damit zu schaffen? Warum sollte er für die beiden seinen Kopf hinhalten?

„Sie sind wie ich, Klingenstein“, fuhr der Oberleutnant fort. „Wir machen uns nicht bei allen beliebt, nur um ein paar lausige Freunde zu bekommen. Wir setzen unser Köpfchen ein, das ist es, was uns weiterbringt.“ Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück, seinen Mund zu einem entspannten Lächeln gekrümmt.

Vielleicht hatte der Beamte recht. Socke und Kreuze waren Wiltzis Freunde, nicht seine. Er sollte einfach berichten, was passiert war, wie es die anderen sicher auch machten.

„Nun? Wollen Sie mir nicht erzählen, wer vorgeschlagen hat, den Befehl zu verweigern?“

Konnte er das Wiltzi antun? Die Freunde seines Freundes verraten? Ein Kameradenschwein sein? Er würde sich nicht vergeben können, wenn man sie einbuchten würde.

Doch eines konnte er umso besser. Schweigen wie ein Grab. Nathanael sah dem Beamten in die Augen und presste seine Lippen aufeinander.

„Sie wollen nicht der Verräter sein, habe ich recht?“ Der Assessor erwiderte den Blick. „Glauben Sie mir, einer wird Ihre Kameraden in die Pfanne hauen. Wenn Sie es nicht tun, wird ein anderer so schlau sein. Aber glauben Sie nicht, dass ich dann ein gutes Wort für Sie einlegen werde.“

Er blinzelte. Die trockene Luft des Verhörraums brannte in Nathanaels Augen. Wann durfte er aus der Kajüte heraus? Er war bereits lange genug auf diesem elenden Schiff gefangen, in eine noch engere Zelle wollte er nicht gesperrt werden. Sein Studium und seine Bücher riefen ihn, würden sich Kreuze und Socke überhaupt an seinen Namen erinnern? Wahrscheinlich würde nicht einmal Wiltzi ihm eine Karte an Weihnachten schicken, sobald der Krieg herum war.

Doch falls er seine Kameraden verriet, würde er sich nie wieder im Spiegel ansehen können.

„Matrose Klingenstein? Was ist vorgefallen?“ Die Stimme des Beamten klang sanft, als würde er zu einem fünfjährigen Knaben sprechen.

Nathanael sog die Luft ein. Was konnte er dem Oberleutnant gefahrlos sagen? „Der Grünkohl … schmeckte angebrannt. Es braucht nur wenige Moleküle, um einen ganzen Löffel zu verderben. Wenn der gesamte Topfboden bedeckt war, könnte man anhand des Durchmessers und der Höhe der verbrannten Schicht berechnen, wie viel –“

„Das interessiert mich nicht“, stieß der Beamte aus. „Haben Sie den Grünkohl gegessen?“

„Ja.“

„Und warum, wenn er doch so schlecht geschmeckt hat?“

„Besser verbrannter Grünkohl als Hunger.“ Nathanael zuckte mit den Schultern.

„Das erklärt nichts. Der erste Offizier hat die Beschwerde über den Grünkohl anerkannt und einen Zuschlag zum Abendessen gewährt.“ Die Stirn des Assessors legte sich in Falten.

„Das … wussten wir nicht.“

„Klingenstein, warum riskieren Sie Gefängnis oder Todesstrafe für elendes Gemüse?“ Der Beamte donnerte seine Faust auf die Tischplatte. „Ich verstehe das einfach nicht. Sie sind doch nicht auf den Kopf gefallen.“

Wie sollte er das auch verstehen? Er war Offizier, kein Matrose. Er aß Fleisch und Obst. Nathanael sah den Oberleutnant ausdruckslos an.

„Ich verstehe schon. Sie werden mir nichts sagen, richtig?“

„Nein.“

„Schade, ich hätte Sie für klüger gehalten. Hinaus mit Ihnen.“

„Ich … soll gehen?“

„Sie sind kein Hetzer. Das sieht man Ihnen auf fünfzig Meter gegen den Nebel an.“ Der Assessor starrte in sein Notizbuch und wedelte mit der Hand in Richtung Tür.

Nathanael stieg die neun Zentimeter breiten Stufen hinauf und trat in den Gang. Man sah ihm an, dass er kein Hetzer war? Weil er nur 1,70 m maß? Eine Brille trug? Was schloss aus, dass er seine Kameraden hinter verschlossener Tür aufwiegelte?

Er stiefelte empor auf das Deck. Der Wind fegte ihm ins Gesicht und er schmeckte die salzige Luft auf den Lippen. Nathanael warf einen Blick über die Backbord-Reling in die blaugrauen Tiefen. Acht Knoten schätzte er, die Geschwindigkeit eines Radfahrers. Ein zu hohes Tempo für Minensucharbeiten.

Die Minensuchboote fuhren dem Großkriegsschiff hinterher wie Entenküken ihrer Mutter. Warum war die Arbeit abgebrochen worden? Wo war Wiltzi?

Er sah an den weißen Pfosten entlang, die das Schiff säumten. Dort lehnten andere Matrosen und verfolgten eifrig diskutierend den Wellenschlag. Warum arbeiteten sie nicht? Die Routine auf der SMS König war eisern, wer unnütz an der Reling stand, wurde von einem Deckoffizier angeblafft. Das letzte Mal, als der Kommandant das Tagwerk unterbrochen hatte …

Nathanael ließ das Geländer los und sprintete zu den Kameraden. „Habt ihr Wiltzi gesehen?“

„Steuerbord.“ Die Matrosen sahen nicht auf.

Er hastete weiter, drückte sich am 30,5-cm-Geschütz vorbei und kam keuchend an der anderen Reling an. Auch hier lehnten die Soldaten wie Sandsäcke über der Brüstung.

„Nattel, wie war’s?“, ertönte Wilhelm Starks Stimme und er glitt am Geländer entlang zu ihm herüber.

„Ich sehe nicht aus wie ein Hetzer“, schnaubte Nathanael.

Wiltzi grinste. „Stimmt. Bist ja auch keiner.“

„Was ist hier los? Warum stehen alle herum?“

„Die Minensuche wurde abgebrochen. Angeblich müssen wir für eine Übung Kohlen auffüllen.“ Wilhelms Miene verfinsterte sich.

„Kohlen auffüllen? Die Kammern sind noch fast voll. Und für ein bis zwei Übungstage braucht man die Kohlen nicht auffüllen.“

„Genau.“

Nathanael schlug mit der flachen Hand auf die Reling. „So ein Bockmist.“ Genauso hatte die letzte große Unternehmung im April angefangen. „Sie ziehen die Flotte zusammen.“

„Die Friedensverhandlungen sind doch längst im Gange. Was haben die vor?“

„Ein Himmelfahrtskommando? Besser in Ehren untergehen als in die Hände der Feinde fallen?“ Er sah zu seinem hochgewachsenen Freund hinauf.

„Nein, das wagen die nicht.“ Wiltzis Lachen donnerte über die wogenden Fluten unter ihnen. „Eher lasse ich mich einsperren als noch einmal bei einem Angriff dabei zu sein.“

Die dunkelgrauen Wolken am Himmel färbten das Wasser pechschwarz. Die Wellen, die an das Schiff schlugen, klangen wie die Einschläge der Geschosse in der Skagerrakschlacht. Fünfundvierzig Mann hatten sie im Mai 1916 verloren. Die restlichen tausend Matrosen waren in dem klappernden Gerippe der SMS König davongekommen. Nathanael würde diesen Moment niemals vergessen. Als sie am Horizont eine Mauer aus englischen Schlachtkreuzern vor sich auftauchen sahen, die ihre volle Breitseite auf sie ausgerichtet hatten, war ihm das Blut in den Adern gefroren. Die SMS König, Flaggschiff des dritten Geschwaders, hatte zehn schwere und fünf oder sechs leichte Schüsse abbekommen. Und Rupert hatte eine Brandnarbe davongetragen beim Versuch, seinen besten Freund Marten aus den Flammen zu retten.

„Da sind Kreuze und Socke. Komm, wir fragen sie, was die davon halten.“ Wiltzi griff ihn an der Uniform und drängte ihn zu den beiden Matrosen hinüber, die neben den 15-cm-Geschützen mit Rupert und einem älteren Heizer diskutierten. Nathanael ließ sich zurückfallen und hielt sich hinter Wilhelm.

Otto Wotkes Segelohren waren tiefrot angelaufen. Von seinem treudoofen Charme zu Beginn seiner Matrosenzeit war nichts mehr übrig geblieben. Die Entschlossenheit stand dem Zwanzigjährigen ins Gesicht geschrieben. „Was auch immer sie sagen, wir tun es einfach nicht“, zischte er.

Der rußgeschwärzte Heizer grunzte und zog seine wettergegerbte Nase kraus. Er sah aus wie ein siebzigjähriger Großvater, obwohl er höchstens fünfundvierzig sein konnte. „Wollt ihr, dass wir alle ins Gefängnis wandern?“

„Sie können uns nicht alle in Haft nehmen. Kein Zuchthaus fasst tausend Matrosen.“

„Des Schiff do scho’“, bemerkte Rupert.

Und Friedhöfe ebenfalls. Nathanael verkniff sich den bissigen Kommentar. Seiner Erfahrung nach gefiel es anderen nicht, wenn er ihre Aussagen korrigierte.

Wiltzi klopfte Socke auf die Schulter. „Wir stehen zu dir. Aber was geht hier vor? Was denkt ihr?“

Kreuze streckte seinen Kopf vor und flüsterte: „Wir wissen nichts Genaues. Höchstwahrscheinlich ziehen sie die Flotte zusammen. Irgendetwas führen sie im Schilde. Schaut euch den hinteren Schornstein an, den haben sie gestern rot streichen lassen, wie es bei offensiven Aktionen üblich ist.“