14,99 €

Mehr erfahren.

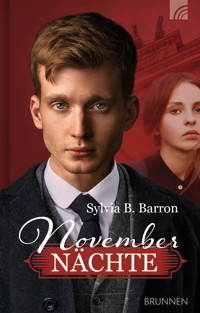

- Herausgeber: Brunnen Verlag Gießen

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

1932: Die Otto Kaiser AG steht am Abgrund. Emma, jüngste Tochter der Kaisers und Buchhalterin des Unternehmens, versucht verzweifelt, die traditionsreiche Schokoladenformenfabrik vor dem Ruin zu bewahren. Als sie den charmanten Fabrikantensohn Franz von Altrock kennenlernt, hofft sie auf eine rettende Verbindung, doch seine Nähe zur NSDAP treibt sie in einen inneren Konflikt. Gleichzeitig stößt der mittellose Max Dietrich zur Firma. Sein Einfallsreichtum könnte dem Unternehmen zu neuen Höhen verhelfen, doch er verbirgt ein gefährliches Doppelleben … Vor dem Hintergrund einer zerbrechenden Gesellschaft kämpfen die Familienmitglieder und Mitarbeiter der Otto Kaiser AG zwischen Moral, Glauben und Liebe ums Überleben – ein spannendes Drama aus stürmischen Zeiten. Die dreiteilige Dresden-Saga von Sylvia B. Barron erzählt die Geschichte der Unternehmerfamilie Kaiser über mehrere Generationen hinweg. Band 1 beginnt im von der NSDAP und Hitler geprägten Deutschland 1932, Band 2 erzählt vom Ende des 2. Weltkrieges 1945 und Band 3 schließt mit der Zeit des Mauerbaus 1961.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 483

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Sylvia B. Barron

Uns führt der Mut

Schicksalsjahre einer Dresdner Unternehmerfamilie

In diesem Roman wurde aus den gemeinfreien Bibelübersetzungen Elberfelder 1905 und Luther 1912 zitiert.

Das Lied Jesus ruft freundlich Verlorne nach Haus ist von Frances Jane (Fanny) Crosby (*1820 †1915), dt. Text von C. A. Daniel.

© 2025 Brunnen Verlag GmbH, Gießen

www.brunnen-verlag.de:[email protected]

Die Nutzung von Bild-, Sprach- und Textdaten für sog. KI-Trainings und ähnliche Zwecke ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung erlaubt.

Lektorat: Carolin Kotthaus

Umschlagfoto: Arcangel

Umschlaggestaltung: Daniela Sprenger

ISBN Buch 978-3-7655-3597-0

ISBN E-Book 978-3-7655-7768-0

Inhalt

Vorwort

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Historischer Hintergrund

Die Anton Reiche AG

Elim-Gemeinde Dresden

Villa Eschebach am Albertplatz

Ringvereine

Konzentrationslager Hohnstein

Zwangsprostitution

Geschichtlicher Kontext

Inhaltswarnung

Prolog Band 2

Vorwort

Uns führt der Mut beginnt im September 1932 – einer von politischen Unruhen, wirtschaftlicher Not und gesellschaftlichen Spannungen geprägten Zeit.

Der verlorene Weltkrieg, der vor vierzehn Jahren geendet hat, steckt dem Volk noch in den Knochen. Es gibt sechs Millionen Arbeitslose und die Demokratie steckt in einer tiefen Krise. Der Reichstag ist so zerstritten, dass keine tragfähigen Mehrheiten für Gesetze mehr zustande kommen.

Auf den Straßen demonstrieren Kommunisten und Nationalsozialisten, oft enden ihre Zusammenstöße in Gewalt.

Doch es gibt auch Menschen, die in der Kraft ihres Glaubens mutig vorangehen. Hier beginnt die Geschichte der Unternehmerfamilie Kaiser.

Wenn du vorab mehr zur geschichtlichen Einordnung lesen möchtest, lies auf Seite 361 weiter.

Auf Seite 363 findest du auch Hinweise zu sensiblen Inhalten.

Dresden, September 1932

Ihre Hände umklammerten das Lenkrad wie eine Schlange, die jederzeit entwischen konnte.

„An der nächsten Kreuzung biegen Sie bitte rechts ab, Fräulein Kaiser.“

Emma ließ mit einer Hand das lederumspannte Reptil los und tastete nach dem Drehschalter für den Fahrtrichtungsanzeiger. Draußen sprang der gelbe Winker an der A-Säule zur Seite und zeigte wie ein ausgestreckter Finger, wohin der Karren als Nächstes trotten sollte.

In Schrittgeschwindigkeit lenkte sie den Wagen über den Pirnaischen Platz zwischen einer Litfaßsäule und einer Uhrsäule hindurch in den Moritzring.

Wie oft hatte sie in den letzten Wochen im Bett gelegen und war im Geiste die nötigen Handgriffe und Fußtritte durchgegangen. Bloß nichts falsch machen!

Seit der Chauffeur in Rente gegangen war, stand der Wagen unbenutzt in der Hofeinfahrt und die täglichen Kosten für die Autodroschken rissen ein tiefes Loch in Emmas Buchhaltung. Über hundert Mark im Monat gaben sie dafür aus.

Für sie selbst war es selbstverständlich geworden, die Straßenbahn zu benutzen, aber wenn sie mitansehen musste, wie mühsam sich Vater mit dem schlechten Bein auf das Vorderperron hievte …

Nein, höchste Zeit für einen Führerschein!

„Ein bisschen schneller dürfen Sie schon fahren“, murmelte der Prüfer auf der Rückbank und versteckte ein Gähnen hinter seinem Handrücken.

Emma warf einen kurzen Blick auf den Geschwindigkeitsanzeiger –

zwanzig Kilometer pro Stunde, das war in Ordnung. „Ich darf, aber ich muss nicht, korrekt?“

Ihr Fahrlehrer hatte sie beschworen, langsam zu fahren. ”Dafür kann er Sie nicht durchfallen lassen, doch wenn Sie an eine Bordsteinschwelle stoßen, sind Sie erledigt“, hatte er sie ermahnt.

Das würde sie auf keinen Fall riskieren. Sie konnte ihre Eltern nicht im Stich lassen.

„Bitte, beschleunigen Sie einfach“, seufzte der Prüfer. „Bevor ich hier hinten einschlafe“, fügte er leiser hinzu.

War es nicht ein gutes Zeichen, wenn er bei ihrem Fahrstil schlafen konnte? Emma beschleunigte das Automobil aber trotzdem gehorsam – auf dreiundzwanzig Stundenkilometer.

Vor ihr tauchte eine Straßenbahn auf, die an der Haltestelle Fahrgäste auf das Pflaster spuckte.

Was sollte sie tun? Wieder abbremsen? Unsicher schwebte ihr Fuß über dem Bremspedal, bis ihr Fahrlehrer ihr heftig gegen das Bein stieß. Erschrocken stieg sie in die Eisen und der Wagen kam ruckartig zum Stehen. Die Bremsen quietschten und die drei Insassen wurden ein Stück nach vorne geschleudert. Emma stützte sich auf dem Lenkrad ab und ächzte.

Die Fußgänger in über dreißig Meter Entfernung sahen verwundert zu ihnen hinüber.

Der Prüfer rückte seine Krawatte zurecht, strich sich die letzten Haare seiner Glatze über das Haupt und räusperte sich. „Na, eine Meisterfahrerin sind Sie ja nicht gerade, Fräulein.“

Eine Meisterfahrerin wollte sie auch gar nicht werden, nur eine Fahrerin. Emma schluckte. Sie hatte sich so gut vorbereitet auf diese Prüfung, sie musste sich konzentrieren! Am Donnerstag wollte sie Vater zu dem Kundentermin mit den von Altrocks fahren. Der wichtigste Termin des Quartals! Bis dahin brauchte sie diesen Führerschein, denn was würde es für einen Eindruck hinterlassen, wenn der Firmenchef und seine Tochter in einer Mietdroschke vorfuhren? Oder schlimmer noch, in der Straßenbahn? Dann konnten sie die Aufträge vergessen, die sie so dringend nötig hatten …

Auch mit ihrem Wissen zu Kühlung, Ausgleichsgetriebe, Abblenden und Zündung hatte sie den Ingenieur beeindruckt. Kein Wunder, schließlich lernte sie seit Wochen alle Fragen des Buches Die Autoführer-Prüfung auswendig. Emma war niemand, die etwas dem Zufall überließ.

Sie strich sich durch ihre blonden Locken, die sie sich mit Klammern über den Ohren festgesteckt hatte. Trotz ihrer Aufregung hatte sich keine Strähne gelöst, was ihre wilden Haare zu ihrem Leidwesen sonst gerne immer taten. Wenigstens das, wenn schon alles andere schiefzulaufen drohte …

Emma atmete tief durch. Du schaffst das, sprach sie sich in Gedanken Mut zu. Es soll doch niemand denken, Frauen wären nicht zum Autofahren geschaffen!

Die Straßenbahn fuhr weiter und Emma klemmte sich hinter das beige Gefährt mit den weinroten Streifen.

„Langsam werde ich zu alt für diese Aufregung.“ Der Prüfbeamte krallte sich in das Leder der Sitzbank. „Und seit dieser Brüning seinen Sparplan gefahren hat, bekommen wir Beamten noch nicht einmal mehr vernünftige Bezahlung für unseren Dienst im Staat. Das war kein Reichskanzler, das war ein Sklaventreiber!“, schimpfte er.

Der Fahrlehrer stimmte zu und schnell verstrickten sich die beiden in eine Diskussion.

Wenigstens war die Aufmerksamkeit nicht mehr auf sie gerichtet.

Emmas Blick glitt auf ihre Armbanduhr. Die Prüfung ging schon eine halbe Stunde, bestimmt nur noch ein paar Minuten und es war geschafft.

Doch der Prüfingenieur unterbrach seine Stammtischparolen für eine Anweisung. „Dann wenden Sie bitte einmal.“

„Hier?“, fragte sie und warf einen kurzen Blick in den Rückspiegel.

Bei manchen Fahrschulen auf dem Land konnte man den Führerschein erwerben, wenn man ein paar Mal vor dem Prüfer hin und her fuhr.

Und hier in Dresden wurde sogar ein Wendemanöver verlangt?

„Genau.“

Emma presste ihren Fuß auf die Bremse und der Fahrlehrer riss die Handbremse empor – der Motor erstarb mit einem Seufzen.

Eine ältere Dame mit Spazierstock wich erschrocken zurück und begann lautstark auf die lästigen Automobile zu schimpfen. Der Wagen kam mitten auf dem Gehsteig zum Stehen.

„Was war das?“ Mit wild klopfendem Herzen ließ Emma das Lenkrad los und starrte auf die Hauswand – keinen Meter von ihrer Kühlerhaube entfernt. Die Steinplatten an der Fassade erschienen ihr riesengroß. Beinahe hätte sie in ihrer Fahrprüfung den Wagen gegen eine Wand gesetzt, samt Fahrlehrer und Prüfer! Der alten Dame schien es gut zu gehen und auch sonst war niemand verletzt. Immerhin.

Ihr Lehrer sprang aus dem Lernwagen und begutachtete sein Fahrzeug. Der Prüfingenieur schälte sich ebenfalls gemächlich aus der Wagentür.

Emma stützte sich auf das Lenkrad und vergrub den Kopf in den Händen. Das durfte nicht sein! Strähnen lösten sich aus ihrer Frisur.

Hatte sie das Gaspedal zu fest getreten? Nein, sie war ganz sachte gewesen. Etwas mit der Kupplung? Nein! Sie hatte die Abläufe genauso ausgeführt, wie sie es Hunderte Male im Kopf geübt hatte! Was war bloß schiefgelaufen?

Der stechende Geruch von Benzin stieg ihr in die Nase.

„Lassen Sie mal den Wagen an, Fräulein Kaiser.“

„Und?“

„Er springt nicht an!“ Sie unterdrückte ein Schimpfwort. Hoffentlich hielten sie die beiden Männer nicht für unfähig.

„Dann probieren Sie es mit der Kurbel!“

Sie tastete nach dem Türgriff und trat mit wackeligen Beinen auf die Straße. Aus dem Kofferraum holte sie das Werkzeug und räusperte sich. Die ganze letzte Nacht hatte sie sich vor Albträumen hin und her gewälzt, aber das hier übertraf jeden ihrer schlimmsten Träume!

„Ich stecke die Kurbel vorne am Motor ein und drehe schwungvoll daran“, erläuterte sie, während ihre zittrigen Hände die Arbeit ausführten. So hatte es im Handbuch gestanden. Sie kurbelte, doch nichts geschah. Schneller, schwungvoller, stürmischer. Der Motor blieb still.

Hatte sie etwas vergessen?

Der Fahrprüfer schnaubte. „Lassen Sie mich mal.“

Emma machte ihm Platz. Minutenlang versuchte der Prüfer zu kurbeln, doch es tat sich nichts. Währenddessen öffnete der Fahrlehrer die Motorhaube.

„Ich denke, die Schwimmernadel klemmt und der Vergaser ist übergelaufen. Sehen Sie, hier tropft das Benzin heraus“, stellte der Fahrlehrer fachmännisch fest. Er zeigte Emma den Benzinfleck unter dem Auto, der sich immer weiter ausbreitete. Ein Zeichen ihres Versagens, schillernd wie ein Regenbogen.

„Und nun?“, fragte Emma ratlos. Von einer verklemmten Schwimmernadel hatte nichts im Handbuch gestanden. Wie hatte das passieren können? War es ihre heftige Bremsung gewesen?

Der Prüfer ließ von der Kurbel ab. „Sie werden die Prüfung wiederholen müssen.“

Der Fahrlehrer runzelte die Stirn. „Das war doch ein technisches Versagen des Automobils, dafür kann Fräulein Kaiser nichts.“

Konnte sie das wirklich nicht? Sie begann undamenhaft an ihren Fingernägeln zu knabbern.

„Man muss seinen Wagen stets in Ordnung halten als Fahrer.“

Sie hatte es doch gewusst, sie hatte etwas falsch gemacht! „Was soll ich das nächste Mal tun? Das Auto genauer untersuchen vor der Fahrt?

Wo hätte ich den Fehler entdeckt?“

Der Prüfer zuckte mit den Schultern. „Nein, da hätten Sie nichts gegen tun können. Das mit der Schwimmernadel passiert leider manchmal einfach. Ich kann Ihnen den Führerschein aber trotzdem nicht geben und somit sind Sie durchgefallen.“

„Ist das Ihr Ernst? Ich falle durch, obwohl ich nichts dafürkann?“

Entsetzt sah sie den Prüfer an.

„Da ist leider nichts zu machen.“

Emma schloss die Augen und seufzte. Durchgefallen! In ihrem ganzen Leben war sie noch durch keine Prüfung gerasselt. Und ausgerechnet diese furchtbare Fahrprüfung musste sie wiederholen? Für die Kosten der Prüfung konnte man einen halben Wintermantel bezahlen!

Was für eine Verschwendung. Und noch mehr Rechnungen von Mietdroschken auf ihrem Schreibtisch.

„Seien Sie beim nächsten Mal um Himmels willen nicht mehr so verkrampft. Denken Sie weniger nach und entspannen Sie sich!“, polterte der Prüfer. „Dann wird das schon“, fügte er versöhnlicher hinzu.

Das sagte ihr Bruder auch immer, wenn sie vor einem Berg Arbeit saß. Schau nicht so griesgrämig, das wird schon! Aber es wurde nicht. Im Gegenteil, die Finanzen ihres Familienunternehmens schrumpften wie eine verblühte Frühlingsblume, egal wie sehr sie sich bemühte, sie zu gießen und zu neuem Leben zu erwecken.

Es sah übel aus. Zurück im Büro würde sie gleich die zehn Reichsmark für die erneute Fahrprüfung in ihre Bücher eintragen. Zehn verschwendete Mark.

Der Fahrlehrer nickte ihr zu. „Nehmen Sie die Straßenbahn nach Hause, Fräulein Kaiser. Und wir sehen uns wieder, sobald ich den Wagen repariert habe.“

Enttäuscht holte sie ihre Handtasche und ihren Herbstmantel aus dem Kofferraum. Da hatte sie sich so perfekt vorbereitet und nun das.

Für übermorgen hatte sie übereifrig einen Tisch im Luisenhof reserviert. In der brandneuen zweigeschossigen Tiefgarage mit hydraulischem Aufzug und Tankstelle hatte sie das Auto abstellen wollen. Das würde sie wohl absagen müssen.

Frustriert trat sie mit ihren flachen Absatzschuhen nach einem Stein.

Sogar die Schuhe hatte sie passend für diesen Tag ausgesucht – lange hatte sie im Wagen zu Hause den perfekten Winkel zu den Pedalen ausgetestet. Wohin nun? Nach Hause? Sie hatte sich immerhin den ganzen Montag freigenommen.

Sie überquerte die Straße und lief auf dem mittleren Fußweg zwischen prächtigen Allee-Bäumen zurück in Richtung Pirnaischer Platz.

Die Blätter färbten sich langsam rot und ein kräftiger Herbstwind riss an den Baumwipfeln. Der leicht ausgestellte Glockenrock ihres Kleides aus dunkelrotem Wollgeorgette schlug bei jedem ihrer energischen Schritte gegen ihre Waden. Aus ihrer Handtasche zerrte sie einen beigen Schal, den sie in den asymmetrischen Kragen stopfte.

Vor dem Kaiserpalast, wie das fünfstöckige Restaurant mit dem verschnörkelten durchgehenden Balkon, den rot-weiß gestreiften ausladenden Markisen und dem übertriebenen Figurenschmuck hieß, stellte sie sich an die Haltestelle der Straßenbahn.

Sollte sie wirklich nach Hause fahren und die Beine hochlegen? Ihr Bruder konnte in der Fabrik sicher ihre Hilfe gebrauchen. Und der Berg an Unterlagen, der auf ihrem Schreibtisch lag, war morgen nicht kleiner. Frau Eibert musste sie auch noch besuchen. Ihr Mann hatte mehrere Jahre bei ihnen gearbeitet und war nun an Tuberkulose gestorben. Es wäre herzlos, nicht wenigstens einmal persönlich bei ihr vorbeizuschauen und sich nach ihrem Wohlergehen zu erkundigen.

Wie sagte Vater immer? Das Wichtigste sind weder die Verkaufszahlen noch die Produkte noch das schöne Gebäude, sondern vor allem die zufriedenen Mitarbeiter. Hoffentlich konnten sie die überhaupt das nächste Jahr über bezahlen.

Also die König-Johann-Straße hinunter zum Altmarkt. Bei dem kleinen Fernsprecher-Häuschen mit den Milchglasscheiben machte sie halt. Zu Hause hob die Aufwärterin Frau Weiss den Hörer ab und Emma erzählte ihr knapp, dass sie durch die Prüfung gerasselt war und noch in die Fabrik fahren würde. Wenigstens etwas Sinnvolles wollte sie heute tun, um den Tag nicht zu verschwenden.

Dann eilte sie die Wilsdruffer Straße zum Postplatz hinunter und nahm die 15 in Richtung Plauen. Am Alten Annenfriedhof stieg sie aus und betrat das Gelände der Otto Kaiser AG. Benannt nach ihrem Großvater Otto Kaiser senior.

Das Rumpeln aus dem Maschinenhaus, das metallische Klirren aus der Schmiede, das Schnaufen der Dampfpressen und das Zischen aus der Schleiferei schwollen ihr entgegen, vertraut wie ihr eigener Herzschlag. Hinter der Fabrik quietschte ein Güterzug auf den Schienen und irgendwo auf dem Gelände kippte jemand einen Pappkarton voller Konservendosen in eine hölzerne Transportkiste.

Über zweitausend Mitarbeiter wuselten in den vierstöckigen Gebäuden ringsherum. Ein schnaufender, ratternder, klackernder Apparat, mit fein abgestimmten Abläufen bis ins Detail. Täglich spuckte er Tausende von Blechformen in hölzerne Transportkisten, die mit Zügen in alle Welt transportiert wurden. So sollte es zumindest sein, denn gerade stapelten sich die Formen wie Metallschrott im Warenhaus, das aus allen Nähten platzte. Überproduktion und keine Bestellungen –

ein Albtraum für jeden Unternehmer.

Emma steuerte auf eines der mehrstöckigen Wohnhäuser zu, die ebenfalls ihren Platz auf dem Gelände hatten. Bei Weitem nicht alle Arbeiter konnten hier unterkommen, aber immerhin einigen ermöglichten sie so eine günstige Miete.

Vater hatte ihr gesagt, dass Frau Eibert im vierten Stock wohnte.

Schnaufend stieg Emma die vielen Treppen herauf. Wie es wohl sein musste, sämtliche Einkäufe und kleine Kinder hier heraufzuschleppen?

Die Wohnungstür der Eiberts stand offen. Ein etwa zweijähriges Mädchen saß mit nackigen Beinchen auf einer ausgefransten Fußmatte und spielte mit den straßengrauen Schnürsenkeln eines ausgelatschten Herrenschuhs.

„Komm rein, Elsa! Wir können Vatis Schuhe nicht behalten“, rief eine Frauenstimme von drinnen.

Das Mädchen lief knallrot an, hob das Gesicht in die Höhe und verzerrte es zu einer herzzerreißenden Schnute. Aus ihrem Mund kam eine Mischung aus Wutschrei und enttäuschtem Heulen.

Ein vielleicht Fünfjähriger erschien auf der Türschwelle, griff das Schwesterchen unter den Armen und zerrte es ins Innere der Wohnung. „Ich bekomme für das Geld neue Schuhe, Elschen. Welche, die mich nicht an den Zehen drücken.“ Der kleine Mann wollte die Tür schließen, als er Emma auf dem Treppenabsatz entdeckte.

„Maaamaaa, ein feines Fräulein!“, posaunte er.

Emma sah an sich herab. Den Übergangsmantel hatte sie für gerade einmal fünfzig Mark im Warenhaus Hermann Tietz erstanden und sie trug ihn schon seit drei Jahren. Als Kind hatte sie ein ganzes Schränkchen voller maßgeschneiderter Mäntel gehabt – einen für jeden Anlass.

Dazu pro Saison neue Kleidchen, Schleifchen und Schühchen.

Als ihr Blick nun auf die müde Frau Eibert fiel, die im Türrahmen aufgetaucht war, kamen ihre Gedanken wieder im Heute an. Das waren eben nicht mehr die Kaiserzeit oder die Goldenen Zwanziger, sondern das miserable 1932.

Mit tiefen Augenringen, einer vom Waschen ausgegrauten Schürze und einem Baby auf der Hüfte brachte Frau Eibert trotzdem ein Lächeln zustande.

„Wie geht es Ihnen, Frau Eibert?“ Sie streckte beide Hände aus und streichelte mit einer das weinende Mädchen und mit der anderen den Kopf des Babys. „Darf ich?“

„Sie haben zwei weitere Kinder, richtig?“

„Ja, genau, die beiden Älteren sind noch in der Schule. Aber ich will eigentlich nicht meckern. Ohne die Witwenrente von der Otto Kaiser AG wüsste ich gar nicht, wo ich bleiben sollte. Und dass ich so günstig hier wohnen darf – der Herr soll Ihre Familie segnen!“

Emma lächelte gequält. Ja, Vater war die gute Versorgung seiner Arbeiterfamilien ein großes Anliegen. Ihr zwar auch, doch wenn sie die roten Zahlen in ihre Bücher eintrug, wurde ihr ganz anders zumute.

Ob ein Insolvenzverwalter an die Renten herankommen würde? An die Wohnung auf jeden Fall!

Das Baby gurrte und Emma strich ihm über die Wange. Sie wurde mit einem strahlenden Lächeln belohnt.

Ob ich das wirklich verdient habe? Ein einzelnes, kleines, blitzendes Zähnchen lugte aus dem Gaumen heraus. Wie eine Erinnerung, dass auch dieses Mäulchen gestopft werden wollte.

„Falls Sie etwas brauchen, melden Sie sich jederzeit. Wir werden sehen, was wir tun können.“ Emma rettete eine ihrer Haarsträhnen vor den grabschenden Händchen des Kindes.

„Sie tun schon so viel für uns. Allein, dass wir nicht in die Suppenküche müssen, ist ein Segen für uns.“

Wenn es mit den Finanzen der Firma weiter so bergab ging, war das leider nicht auszuschließen. Emma verabschiedete sich mit schwerem Herzen. Sie war doch die Buchhalterin, warum hatte sie das Geld nicht besser im Griff? Es rann ihr durch die Finger wie in einer Sanduhr – nur ohne die Möglichkeit, das Ganze einfach umzudrehen …

Während sie auf das Bürogebäude zuging, wurden ihre Schritte langsamer. Die einen Meter große Schokoladenform in Gestalt eines Hasen, die am Eingang zur Dekoration stand, winkte ihr fröhlich entgegen.

An ihr hatte sie sich als Kind immer gemessen. Schau mal, bald bin ich größer als Hasi! Schau mal, ich kann mein Kinn auf seinem Kopf ablegen!

Ihr Großvater, der Firmengründer, hatte sie dort aufgestellt. Und er hatte ihr erklärt, dass der Hase jedes Jahr an Ostern zum Leben erwachte, um ihr die Eier zu bringen.

Ein unangenehmes Ziehen ging durch ihre Magengrube. Sie wollte nicht zu ihrem Schreibtisch zurück, wo die unvermeidbare Realität auf sie wartete. Sie wünschte sich, noch ein bisschen in ihren Kindheitsträumen schwelgen zu können.

Kurzerhand beschloss sie, ihrem Lieblingsort einen Besuch abzustatten: den Musterzimmern. Hier hatte sie als Kind Stunden verbracht.

Als sie klein war, gemeinsam mit ihrem Opa, später mit ihren Geschwistern oder auch ganz allein.

Sie stahl sich am Empfang vorbei und betrat das erste Musterzimmer, dessen Wände über und über mit bunten Blechschildern behängt waren:

CACAO Neugebauer & Lehmann

Halpaus Thee der beste

Radeberger Mühlenbrod

Deutscher Cognak

Verkaufsstelle Cigarrenfabrik

Annaberger Klosterbitter

Neues Dresdner Tageblatt

Eis-Creme

Ernst Bauer Lagerbier Leipzig

Auf einem Mustertisch befanden sich reich verzierte Blechdosen, die die verschiedensten Inhalte anpriesen. Von kleinen Bonbon- und Bohnerwachsdosen über Teedosen mit fernöstlichen Landschaften darauf, Kakaodosen mit Segelschiffen, Windmühlen oder Holländern in Tracht bis hin zu großen Spenderdosen für Kaffee, wie man sie vom Kaufmann kannte. Elegante Jugendstilmuster, türkische Ornamente, naturalistische Blumensträuße oder Weihnachtsfeste und kindliche Ringelreihe-Motive luden dazu ein, die Dosen samt Inhalt zu erstehen.

So dienten die Dosen als Reklametafel und boten einen Kaufanreiz in sich.

Aber das waren alles nur Nebenprodukte – die Hauptdarsteller waren die Schokoladenformen! Das, womit Opa sein Geschäft begonnen hatte: detaillierteste, kunstvollste, kreativste und unterschiedlichste Formen, in denen geschmolzene Schokolade zu lebendigen Figuren, Plättchen und Pralinen erstarrte. Das ganze Zimmer schimmerte silbern von den Tausenden Kunstwerken, die auf spiegelnden Marmortischen und den zweistöckigen Stellagen darauf platziert waren.

Opas strengste Regel war gewesen: Du darfst alles anschauen, aber bloß nichts anfassen! In ihren tapsigen Kinderfingern hatte es natürlich trotzdem gejuckt, die Häschen, Nikoläuse, Katzenzungen, Muscheln, Zeppeline, Häuser, Figuren, Fische, Lokomotiven und Eichhörnchen zu befühlen und zu erforschen.

Heute waren ihre Finger geschickter und sie nahm zärtlich einen Hasen in die Hand, der auf einem Ei balancierte – eine Doppelform.

Wie kunstvoll die Gelenke, das Fell und die angespannten Ohren des Tieres geformt waren. Das Nagetier sah aus, als würde es jeden Moment aus ihrer Hand springen. Das Weißblech schimmerte silbern, als sie mit dem Finger die feinen Härchen nachfuhr.

Auf einem Pult lagen die großen Musterbücher, die alle Motive zeigten, die nicht mehr in die Musterzimmer passten. Dabei waren hier schon über zwanzigtausend Stücke ausgestellt.

Die Tür schwang auf und vor Schreck stieß Emma eine Damenschuh-Hohlform um.

„Hast du heute nicht frei, Emma?“ Ihr neun Jahre älterer Bruder Karl fegte herein und blätterte in einem der Musterbücher. Die Seiten flatterten, so zügig wälzte er sich durch das Buch.

„Deswegen bin ich ja hier und nicht am Schreibtisch.“ Emma stellte den Schuh wieder auf.

„Gut so, gönne dir die Pause. Aber es kam ein Brief von der Bank, den du dir unbedingt anschauen solltest. Liegt auf deinem Platz.“ Er hielt auf einer Seite an, murmelte eine Nummer vor sich hin und hetzte wieder aus dem Raum.

Karl hatte es eigentlich immer eilig. Und anscheinend war das ansteckend, denn plötzlich fragte sich Emma, warum sie ihre Zeit hier im Musterzimmer vertrödelte. Sie folgte ihrem Bruder in die Chefetage.

Als Hauptverantwortliche für die Buchhaltung hatte sie das größte Büro, Aktenordner um Aktenordner reihten sich ringsum in den Regalen. Alles hatte genau seinen Platz, sonst würde sie im Chaos versinken.

Sie musste ihre Sache gut machen und der Verantwortung gerecht werden, die ihr Vater ihr vor zwei Jahren übertragen hatte.

”Du hast ein viel besseres Händchen für Zahlen als ich oder Karl“, hatte er gesagt. „Und die Finanzen will ich in den Händen der Familie wisseṇ“

Sie überflog die Zeilen.

Kündigung Ihres Kredites.

Welches Kredites? Sie blätterte auf die zweite Seite.

„Nein!“, rief sie erschrocken aus. Das durfte nicht sein! Die Bank wollte den Kredit auf das neuste Fabrikgebäude kündigen. Der Anbau für die Konservendosenabteilung – ein Millionen-Betrag! Vor fünf Jahren hatten sie diesen Schritt gewagt, als sie noch in der Ausbildung steckte. Sie erinnerte sich genau daran, wie sie mit Karl die Konditionen durchgegangen war.

Durfte die Bank ihren Kredit einfach so kündigen? Sie hetzte hinüber zu einem Regal und hielt schon nach wenigen Sekunden das Dokument in der Hand, in dem alles zu dem Kredit festgehalten war.

Sie wurde blass.

Tatsächlich, die Bank hatte ein außerordentliches Kündigungsrecht – und zwar schon bei 5 % Ratenverzug. Emma ließ die Papiere sinken und stieß die Luft aus. Das konnte nicht wahr sein. Das durfte nicht wahr sein!

Warum hatte sie das übersehen? Wenn ihr das im Kopf geblieben wäre, hätte sie niemals den Ratenverzug zugelassen! Und warum hatte sie das bei den Vertragsverhandlungen damals durchgehen lassen? Das war doch ein unnötiges Risiko! Was hatte sie sich bloß dabei gedacht?

Das würde sowieso nicht eintreten? Pustekuchen!

Vor der Hyperinflation hatten sie ein dickes finanzielles Polster gehabt – und am Ende hatte man sich davon höchstens noch ein Sitzpolster kaufen können. Geldscheine waren kaum mehr etwas wert gewesen.

Sie konnte sich gut erinnern, wie sie als Backfisch mit ihrem Kindermädchen Nana frühmorgens vor der Schule zum Bäcker gegangen war.

Eine Schubkarre voll Papiergeld dabei, um zwei Brote zu erstehen – doch die waren bereits ausverkauft gewesen.

Woher sollten sie das fehlende Geld nun nehmen? Emma überschlug im Kopf sämtliche Reserven und Rücklagen. Keine Chance!

Einen neuen Investor finden? Aussichtslos in diesen Zeiten und mit ihren aktuell schlechten Umsatzzahlen – vor allem, wenn sie schon den letzten Kredit nicht hatten tilgen können. Das Gebäude oder Firmenanteile verkaufen? Der Markt war überschwemmt von insolventen Firmen, die man für „'n Appel und 'n Ei“ kaufen konnte.

Vor zwei Jahren war die Firma Lobeck & Co. Schokoladenfabrik AG in Dresden mit 900 Mitarbeitern verkauft worden. Und erst dieses Jahr hatte die Otto Rüger Schokoladenfabrik im Lockwitzgrund die Produktion eingestellt, weil sie keinen Käufer gefunden hatten.

Emma ließ sich auf ihren Schreibtischstuhl fallen. Das war der Tag der schlechten Nachrichten. Denn wenn sie keine Lösung für dieses Problem fanden, stand die Otto Kaiser AG vor dem Ruin.

Und es war ihre Schuld.

Max Dietrich strich über das sechzig Meter lange Kletterseil. Es hatte ihm treue Dienste erwiesen, aber nun war es Zeit, Abschied zu nehmen.

„Mögest du in Zukunft jemand anderen halten.“ Feierlich schwang er es sich über die Schulter.

„Ach, nimm es doch mit nach Dresden! Ich kann das nicht mitanschauen, wie du dein letztes Hab und Gut für mich verhökerst.“

Marianne Dietrich schüttelte energisch den Kopf und wollte ihm das Seil wieder abnehmen.

„Es kann dauern, bis ich dir Geld schicken kann. Bis dahin will ich dich versorgt wissen, Mama.“ Max grinste. „Und in Dresden kann ich damit höchstens die Frauenkirche erklimmen. Immerhin hat man da oben eine gute Aussicht – auch wenn einen die Polizei dann persönlich wieder hinuntergeleitet.“

„Ich komme schon zurecht. Ein paar Näharbeiten für die Nachbarn, da muss der Stich nicht so genau sein …“

Zweifelnd sah Max auf ihre dicken Fingergelenke. Seit die Gicht sie plagte, tat sie sich immer schwerer mit ihrem Zuverdienst zur Rente.

Nein, seine Entscheidung war gut. Er verkaufte alles, was er besaß und seine Mutter nicht gebrauchen konnte. Und dann mit dem Fahrrad ab nach Dresden, eine neue Arbeit finden.

Hier in Pirna, dem Städtchen zwanzig Kilometer elbaufwärts von Dresden, hatte er bereits alles abgegrast. Dreimal. Und nicht nur er, ständig sahen sie Familien mit ihren Handkarren vorbeiziehen, auf der Suche nach einer Anstellung. Sechs Millionen Arbeitslose und fast 44 % der Gewerkschaftsmitglieder ohne Lohn waren es im Februar gewesen.

Bis Max nächsten Sommer wieder als Saisonarbeiter Erdbeeren pflücken konnte, waren sie beide vom Fleisch gefallen. Und außerdem gab es in der Großstadt Suppenküchen.

Es läutete an der Tür. Das Kletterseil geschultert, öffnete Max seinem Käufer, den die Nachbarin, die ein Telefon besaß, ihnen vorhin angekündigt hatte.

Ein halbwüchsiger Hitlerjunge stand auf der Fußmatte. Braunes Hemd, schwarzes Halstuch, Hakenkreuzbinde und kurze Hosen.

„Ich bin wegen der Zeitungsanzeige da. Das Kletterseil hätte ich gerne.“ Max nickte langsam. Er war ja kein Freund von diesem Braunhemden-Verein. Trotzdem nahm er den Geldschein entgegen und überreichte das Seil. „Viel Spaß damit. Und nicht alle Felsen auf einmal erklettern.“

Der Junge lachte. „Aber sicher werde ich das! Bin doch kein spießiger Kleinbürger!“

„Na dann …“ Max überlegte, ob ihm der Hitlerjunge nicht bekannt vorkam. „Bist du nicht der Sohn des Apothekers?“

Sein Gegenüber nickte. „Jaja. Aber garantiert nicht wie mein Vater.

Der ist satt und zufrieden und denkt immer nur an sich selbst. Nie an die anderen.“

„Und du?“

Soso, kämpfen wollte er also. „Aber mit dem Seil niemanden aufknüpfen, ja?“ Max grinste.

„Quatsch. Du solltest uns auch beitreten! Oder der SA!“

„Lass mal“, winkte Max ab.

„Bist aber kein Kommunist, oder? Die Frage ist, willst du ein Teil von unserem deutschen Volk sein oder nicht?“ Der Hitlerjunge schwang sich das Seil über die Schulter und es peitschte auf seinen Rücken.

„Bin ich das denn nicht?“

„Bisher sind wir kein Volk, sondern ein elender Interessenhaufen.“

Max stieß die Luft aus. Für so einen jungen Kerl hatte er ganz schön viel zu sagen. „Natürlich, jeder hat Interessen. Und die hohe Kunst des Erwachsenwerdens ist, sich zu einigen.“ Er musste ein wenig lachen.

„Na ja, ich gebe zu, unsere Politiker haben diese Kunst noch nicht so gemeistert.“

„Siehst du, wir werden uns jedenfalls einig. Alles für Hitler!“

„Ich halte es lieber mit Gott.“

„Der hält's auch mit dem Führer.“

„Das bezweifle ich stark.“

Der Hitlerjunge überlegte einen Moment. „Die Alten haben unsere Jugend verkauft und uns einen morschen Staat gezimmert. Und darin sollen wir nun leben? Einreißen muss man ihn!“

„Und stattdessen lieber eine Diktatur, wo ich gar nichts mehr zu sagen habe?“

Nun gingen dem Jungen die Argumente aus. „Du wirst schon noch aufwachen aus deiner Traumwelt. Deutschland erwache!“ Damit erhob er die Hand zum Gruß und wandte sich ab.

Max schüttelte ungläubig und etwas amüsiert den Kopf. Im Parolenschwingen waren die politischen Extremparteien ja erste Sahne.

Im Konfliktlösen, Einigen und Kompromisse eingehen weniger. Erst kürzlich hatte Hitler die Vizekanzlerschaft im Kabinett von Franz von Papen abgelehnt. Wollte lieber allein Kanzler sein und einen Staat nach seinen verqueren Vorstellungen errichten. Hoffentlich konnten die Pappnasen an Politikern wenigstens das verhindern.

Selbst so junge Burschen wie der Hitlerjunge wollten lieber eine Diktatur und hofften, dass es ihnen dann besser gehen würde als in der chaotischen Demokratie. Dass Hitler ihnen endlich Arbeit verschaffen würde.

Max war das hingegen nicht so wichtig. Besser arm wie eine Kirchenmaus als Hitler.

Was nützte es schon, sich Schätze auf dieser Welt zu sammeln, wie es in der Bibel so schön stand? Eine Hyperinflation und zack! – waren jahrzehntelange Ersparnisse futsch. Die Altersversorgung seiner Mutter dahin. Reichtum war relativ. Max war reich im Herzen und das sollte ihm genug sein. Solange er eine Ersatzunterhose und ein Fahrrad hatte, war er zufrieden.

Sehnsüchtig sah er seinen Drahtesel an, der an der Hauswand lehnte. Er hatte ihn liebevoll „David“ getauft, weil er mit ihm die größten

„Goliathe“ – Berge – bezwungen hatte. Die größten der Sächsischen Schweiz zumindest.

Morgen würde er mit David und einem kleinen Rucksack nach Dresden aufbrechen. Das war genau das richtige Abenteuer für ihn.

Aber vielleicht konnte er vorher noch einmal eine Tour durch die Natur unternehmen, bevor er Wälder und Sandsteinfelsen gegen Häuser und Straßenlaternen eintauschte.

„Ich fahre noch mal weg, Mama!“, rief er in den Hausflur. „Könnte spät werden!“

Das war das Schöne am Arbeitslossein viel Zeit für Radtouren.

Nach knapp eineinhalb Stunden und siebzehn Kilometern durch die Sächsische Schweiz bei strahlendem Herbstsonnenschein kam er an der Schweizermühle an. Sein Rad lehnte er an eine Scheune und stapfte durch die Sägeanlage, die seinem Onkel gehörte. Leere Regale, stillstehende Maschinen. Kein einziges Brett lag mehr im Lager, alles pleite. Vorne am Eingang hing ein einzelnes Holzschild, auf das jemand Zu verkaufen gepinselt hatte. Es war von einem grauen Witterungsschleier überzogen.

Vor dem alten Fachwerk-Wohnhaus saß sein Vetter Hans auf der Bank und spielte eine melancholische Melodie auf seiner Zither.

„Max!“, rief er, als er ihn entdeckte. „Kommst du mich noch einmal besuchen, bevor du in die Großstadt ziehst.“

„Na klar! Morgen geht es los. Daheim ist alles bis auf die letzte Hose verscherbelt.“

„Warum? Läuft man in Dresden etwa in Röcken herum?“

Max grinste breit. „Nur, während man die Hose wäscht.“ Er klopfte seine dicke, graue Cordhose ab. „Ich will Mama ein bisschen Geld dalassen, damit ich mir keine Sorgen um sie machen muss. Wer weiß, wie lange es dauert, bis ich eine Stelle finde.“ Ihre Rente war schon immer niedrig gewesen, aber mit den letzten Rentenkürzungen kratzte sie am Minimum – von unten. Ein Hoch auf den Sparplan der Regierung.

Sein Vater war nicht mehr aus dem Krieg zurückgekehrt und Mama hatte ihn all die Jahre allein durchbringen müssen. Jetzt wurde es Zeit, dass er sie über Wasser hielt.

„Und was hast du vor an deinem letzten Tag hier?“

„David ausreiten. Kommst du mit?“

„Na selbstverständlich! Will ja nicht umsonst arbeitslos sein. Ich hole mein Rad und wir genießen das Bielatal.“

Max' Tante packte ihnen noch eine reichhaltige Brotzeit zusammen.

Zum Glück hatte der Onkel eine Stelle in Königstein und konnte die Familie so halbwegs über Wasser halten.

Sie machten sich auf den Weg talaufwärts. Die Herbstsonne tauchte den grün-orange leuchtenden Mischwald in goldenes Licht. Die Blätter tanzten im Wind, während die wuchtigen, hohen Sandsteinfelsen wie einzelne erstarrte Riesen am biegungsreichen Weg unbewegt ihre Wache hielten. Es roch nach Harz und frischem Quellwasser.

An den Herkulessäulen machten sie halt und kraxelten ein wenig in Bodennähe an den grauen Felsen herum. Das zerfurchte, linierte Gestein bot viele Tritte und Griffe und fast bereute Max seine Entscheidung, das Seil verhökert zu haben.

Die Herkulessäulen sahen aus, als hätte Gott ein Stapelspiel mit riesigen Felsblöcken gespielt. Zwanzig Meter schoben sie sich in den Himmel und die große Säule sah mit etwas Fantasie so aus, als würde eine Robbe einen Eimer auf der Nase balancieren.

Sie fuhren weiter, tranken unterwegs einen Schluck aus einer sprudelnden Quelle und ließen dann ihre Räder im Wald liegen. Steile Holztreppen führten sie nach oben auf ein Steinplateau. Von hier konnten sie über das tschechische Land auf den Hohen Schneeberg blicken, den höchsten Gipfel des Elbsandsteingebirges, mit dem mittelalterlich anmutenden Schneebergturm.

„Wenn ich hier so oben stehe, denke ich immer an Der Wanderer über dem Nebelmeer. Unser Deutschlehrer hat uns einen Kunstdruck davon mit in den Unterricht gebracht und ich war gleich ganz verliebt in das Bild.“ Max setzte sich mit angewinkeltem Bein auf den Felsen.

Er war warm von der Sonne.

„Ich kenn's auch! Das hat die Schönheit der Sächsischen Schweiz in Pinselstrichen eingefangen.“

„Gott hat diesen Fleck Erde hier schon besonders gut gemacht.“

„Das kannst du laut sagen.“

Sie verspeisten ihre Brote und fuhren noch weiter zu einem alten Grenzhaus, wo sie ein Bodenbacher Bier tranken. Dankenswerterweise lud Hans ihn auf ein großes Glas für 27 Pfennig ein. Um sie herum sprach alles Tschechisch und ein Krämer bot ihnen handgestrickte Mützen an. Er war sehr enttäuscht, als Hans ihm mit ”ne penize“ zu erklären versuchte, dass sie pleite waren.

So eine günstige, warme Mütze! Max war ein wenig traurig, dass er sich dieses Schnäppchen entgehen lassen musste. Aber seine Prioritäten lauteten gerade: Essen und Trinken – nichts anderes, bis er eine Arbeit gefunden hatte.

Es war schon spät, als er sich nach ihrer Rückkehr zur Schweizermühle von dort auf den Weg nach Pirna machte. Am Horizont, von dem sich nur noch die Berge dunkel abhoben, leuchteten rote Streifen. Sein Dynamo surrte und mit Rückenwind sauste er die Hügel hinab in Richtung Elbtal. Kurz hinter dem Langenhennersdorfer Wasserfall wurde er ein wenig langsamer und ließ seinen Blick hinauf zu den Sternen gleiten. Dort lag irgendwo seine Zukunft. Weit weg, unbegreiflich, unerreichbar und abenteuerlich.

Ein Ruck ging durch David, es krachte, der Lenker schlug Max ins Gesicht und er knallte hart mit der Schulter auf die Straße. Etwas drückte ihm unangenehm auf die Brust.

Max blieb einen Moment reglos liegen und atmete ein paar schwere Atemzüge. Was war passiert?

Er kroch unter dem Fahrrad hervor und rappelte sich mühsam auf die Füße. Hatte er sich verletzt? Er tastete sein Gesicht ab. Sein Kinn fühlte sich geschwollen an, als hätte er sich geprügelt. Aber er konnte kein Blut ertasten. Also nicht der Rede wert.

Sein Blick glitt die Straße entlang. Er war mitten durch ein tiefes Schlagloch gebrettert. Tja, was eben so passierte, wenn man mit dem Kopf in den Wolken hing.

Er griff nach seinem Lenker, doch nur das halbe Fahrrad erhob sich von der Straße, die andere Hälfte blieb liegen.

David war mitten entzweigebrochen.

Entsetzt sah Max auf den rostzerfressenen Rahmen seines treuen Drahtesels. Ein Totalschaden.

„David! Was machst du nur für Sachen!“, schimpfte Max, seufzte tief und schulterte die beiden Hälften seines Gefährts. Wenigstens dem Altmetallhändler sollte es eine rostige Freude bescheren. Waren ja nur noch knapp neun Kilometer und zwei Stunden Fußmarsch nach Pirna.

*

Auguste Kaiser nahm Emma im Flur den Mantel ab. „Also der Stoff von deinem Kleid gefällt mir ja, aber die Form? Sieht aus wie ein Ypsilon. So breite Schultern, findest du das schön?“ Mutter nahm mal wieder kein Blatt vor den Mund, obwohl sie es eigentlich nur gut meinte.

„Und du siehst aus wie eine Taube mit deinem Kleid“, konterte Emma, doch die verbissenen Sorgenfalten um ihren Mund konnte der Scherz nicht vertreiben. Mutter trug immer noch gerne diese Blusen mit Taubenbrust. Auf der Titanic wäre das der neuste Schrei gewesen, aber die lag schon seit zwanzig Jahren auf dem Meeresgrund. Andererseits war die in feiner Handarbeit eingenähte Spitze wirklich edel – manchmal kamen sie Emma so vor wie alte Prinzessinnen-Kleider. Die neue Mode war schlicht, maschinengenäht und von der Stange. Die Liebe zu den verspielten Details war verloren gegangen. Der Kampf gegen das Spießertum, so nannte man es.

Auguste Kaiser lächelte breit. „Dann sind heute Abend endlich mal wieder alle Taubenküken unter meinen Federn. Karl, Elisabeth und Frieda kommen mit den Kindern zum Essen.“

„Wie schön!“ Ihre Nichten und Neffen würden ihr den vermiesten Tag vielleicht etwas aufheitern. Ihr graute es, wenn sie nur daran dachte, was sie der Familie heute unterbreiten musste.

Das Ende des Familienunternehmens.

Das Ende der Kaisers, wie sie es alle kannten.

Ob sie wohl kritische Fragen stellen würden, wie Emma es verdiente?

Karl und Frieda, die beiden ältesten Geschwister der Kaisers, waren schon lange ausgezogen, während die jüngeren Schwestern Ilse und Emma noch im elterlichen Nest wohnten.

Wobei „Nest“ die imposante Doppelvilla in der Hübnerstraße 12

in der Südvorstadt schlecht beschrieb. „Schloss“ passte besser zu dem malerischen Gebäude mit Zierfachwerk, Eckturm, Gauben, Giebeln, Loggien und Säulengang.

Die Kaisers mieteten das gesamte erste und zweite Geschoss mit unzähligen parkettierten Zimmern und Zugang zum Turm. Im Erdgeschoss wohnten noch der Hausverwalter und Privatier Herr Petzold und der Kaufmann Herr Nissan mit ihren Familien, im Kellergeschoss Herr Kanter, der Hausdiener. Beachtliche fünfhundert Mark blechten sie monatlich für die Wohnung und den Service. Davon konnten sie sechs Arbeiter in der Fabrik anstellen. Plumper Luxus, der nach außen hin gut aussah, während im Winter regelmäßig die Wasserleitungen einfroren.

Sie folgte Auguste Kaiser in das Speisezimmer, wo Ilse gerade den Tisch deckte.

Mutter entzündete die Kerzen auf dem Leuchter. „Wie war es im Kindergarten, Ilse-Schätzchen?“

„Gut“, murmelte Emmas Schwester und ihre Pausbacken färbten sich ein wenig rot. Das Meißner Porzellan klirrte leise, als sie es auf dem Mahagoni-Tisch abstellte. Ein trauriger Zug hing um ihre Lippen.

Emma griff nach den Silbermessern aus der Schublade und legte sie neben die Teller. Ilse leitete den betrieblichen Kindergarten, in dem die Arbeiter der Otto Kaiser AG morgens ihre Zöglinge abliefern konnten.

Ihre Schwester liebte die Kinder und dachte sich gern die kreativsten Spiele für sie aus. Aber heute wirkte sie nicht so, als hätte sie einen erfüllenden Arbeitstag hinter sich. Emma wollte sie gerade danach fragen, als Mutter sich an sie wandte:

„Ach, deine Fahrprüfung war ja heute! Frau Weiss hat mir schon erzählt, dass du nicht bestanden hast. Was war denn los?“

Emma rubbelte mit ihrem Rock angestrengt einen Fleck von einem der Silbermesser. „Das Auto mochte mich nicht. Die Schwimmernadel hat sich verklemmt und dann wollte es eine alte Dame überfahren.“

Wenn das bloß die schlechteste Nachricht des Tages wäre.

Die elektrische Klingel schrillte.

„Oh, das sind bestimmt meine Enkel! Emma, siehst du nach ihnen?“

Emma ging zur Wohnungstür und lauschte in den Flur hinein. Herr Kanter hatte die Klingel anscheinend nicht gehört, denn es blieb still.

Also schlüpfte sie in ihre Schuhe und eilte selbst die Treppe ins Erdgeschoss hinunter.

Doch statt Frieda oder Karl mit Familie stand eine Frau in abgewetzter Kleidung vor dem Eingangstor und streckte ihr einen kleinen Korb entgegen.

„Haben Sie Interesse an Schmuck für den Weihnachtsbaum?“

Emma schlang sich die Arme um den Körper und ging durch die kühle Septemberluft an das hölzerne Tor mit dem kleinen Giebeldach darüber. In dem Körbchen saßen filigrane Figürchen mit fein bemalten Gesichtchen und Kleidung aus Stoffresten.

„Wattefiguren, alle handgefertigt“, pries die Hausiererin ihre Werke an.

„Puh“, atmete Emma aus. Eigentlich passten die Figuren überhaupt nicht zu dem traditionellen Weihnachtsschmuck der Kaisers, denn sie hängten am liebsten kleine funkelnde Metall-Schokoladenförmchen aus der Fabrik an den Baum. Aber die Figürchen waren wirkliche Kunstwerke und bestimmt hing der Lebensunterhalt der Familie dieser Frau davon ab. Emma bewunderte es sowieso, wenn jemand nicht einfach nur bettelte, sondern sich wenigstens etwas Mühe gab. Und hier hatte jemand aus Abfall noch Schönheit geschaffen.

„Moment“, sie eilte nach oben, holte ein Mark-Stück aus der Kommode im Flur und erwarb einen Wattejungen mit Schultüte. Dann wartete sie, bis die Hausiererin um die Ecke verschwunden war, und überprüfte den Gartenzaun und den Briefkasten schnell nach Bettelzinken. Nein, die Frau hatte kein geheimes Kreidezeichen irgendwo angebracht, stellte Emma beruhigt fest.

Im Frühjahr hatten die Bettler und Hausierer bei ihnen schon Schlange gestanden, fast zwanzig am Tag hatten geklingelt. Während sie am Anfang noch großzügig Essen oder Geld verteilt hatten, war es irgendwann zu viel geworden und Herr Kanter hatte die Tür gar nicht mehr geöffnet. Bis ihnen eines Tages eine Nachbarin erklärt hatte, dass sie einen großen Bettelzinken am Gartenzaun hatten. Fünf Striche machten jeden, der sich auskannte, darauf aufmerksam, dass es in der Mietvilla viel zu holen gab.

Emma ging wieder zurück ins Haus und wollte gerade die Tür hinter sich zuziehen, als das Gartentor aufgestoßen wurde und die sechsjährige Lotte hereinstürmte. Im Nu war das Treppenhaus erfüllt von Gebrüll. In Mantel und Schuhen rannte Lotte ins Esszimmer, gefolgt von dem dreijährigen Egon. Dem Kleinen kullerten dicke Tränen über die Wangen und wutentbrannt brüllte er: „Das ist meine Lokotive, gib sie surück!“

Lotte hielt die Lokomotive hoch über ihren Kopf und flitzte damit in hohem Tempo um den Esstisch. „Hol sie dir doch!“

Hintendrein stürzte eine hochrote Frieda. „Lotte! Egon! Benehmt ihr euch wohl!“

Die Rasselbande schien sie gar nicht gehört zu haben. Emma versperrte Lotte den Weg, doch das Äffchen kletterte flink unter dem Esstisch hindurch. Egon brüllte und riss einen Stuhl um: „Meine Lokotive! Nana! Nana!“

Das gerufene Kindermädchen Nana war nicht in Sichtweite.

„Komm sofort unter dem Tisch hervor, Lotte! Und Egon, hör auf zu brüllen, man versteht ja sein eigenes Wort nicht!“ Frieda schnappte sich Egon, der aber daraufhin noch lauter schrie: „Nana!“

Da betrat das ersehnte Kindermädchen den Raum. „Schluss jetzt.

Lotte, heute gibt es keinen Nachtisch für dich.“

Lotte kroch maulend unter dem Tisch hervor und Nana bugsierte die beiden Kinder in den Flur, damit sie ihre Mäntel und Schuhe auszogen.

„Eva!“, brüllte da das Lottchen und stürmte aus der Haustür ihrer gleichaltrigen Cousine entgegen.

Frieda schlug die Hände über dem Kopf zusammen. „Diese Kinder!

Wenn ich Nana nicht hätte, würde ich sie in ein Heim stecken.“

„Na hör mal, ich habe vier von euch großgezogen!“, lachte Mutter Auguste und wischte mit einem Lappen die Schlammspuren vom Boden, die die Affenbande hinterlassen hatte.

„Du hattest aber ebenfalls Nana“, wandte Frieda ein und ließ sich auf einen Stuhl fallen. Das Kindermädchen hatte schon alle vier Kaiser-Kinder in den Schlaf gewogen und nun kümmerte sie sich um Lotte und Egon – und manchmal noch um Karls Tochter Eva.

„Kommt Hermann ebenfalls?“, wollte Mutter wissen.

„Nein, der ist auf dem Amt und muss Überstunden leisten.“

Frieda und Herrmann waren die Einzigen der Familie, die nicht in der Schokoladenformenfabrik beschäftigt waren. Manchmal beneidete Emma sie darum. Auf die Verantwortung und Sorgen, die die Otto Kaiser AG mit sich brachte, konnte sie gut verzichten. Aber andererseits hing ihr ganzes Herz an dem Erbe ihres Opas. Er hatte sie vor zweiundsechzig Jahren in einer kleinen Werkstatt gegründet und sie rasend schnell zu einem großen Unternehmen ausgebaut. Damals in der Gründerzeit war das noch möglich gewesen. Durch die Reparationszahlungen der Franzosen hatte sich das Deutsche Kaiserreich wirtschaftlich emporgeschwungen. Doch seit dem Weltkrieg gingen die Zahlungen in die andere Richtung.

Zahlungen. Emma stützte sich auf einer Stuhlkante ab. Wie sollte sie ihrer Familie nur beibringen, was sie heute erfahren hatte?

Ihr Bruder Karl und seine Frau Elisabeth kamen herein. Gleich entsprang eine fröhliche Unterhaltung über Kindererziehung und dass Eva Lotte vielleicht ein Weilchen davon abhielt, noch mehr Unsinn anzustellen. Aber Emma war mit ihren Gedanken bei der Hiobsbotschaft, die sie überbringen musste.

Wie sollen wir das bloß schaffen, Gott? Wir können doch nicht alle unsere Arbeiter entlassen?! Stumm klagte sie ihrem Schöpfer ihr Leid. Es gab wahrlich genug Arbeitslose – und immer mehr von ihnen gerieten in die Fänge der Kommunisten oder der Nationalsozialisten mit ihren Schlägertruppen.

„Na, wen werdet ihr im November bei der Reichstagswahl wählen?“, eröffnete Karl das Tischgespräch, nachdem sich fast alle hingesetzt hatte. „Dieselben Pappnasen wie im Juli?“

„Schon wieder ein aufgelöster Reichstag. Ich verstehe nicht, wieso sich die da oben nicht einigen können. Die sind schlimmer als ihr, wenn ihr euch als Kinder um das letzte Stück Schokolade gestritten habt.“ Auguste platzierte die zweite Schüssel Rotkohl auf einem Topfuntersetzer und nahm neben ihrem Mann Platz. Otto Kaiser saß als Hausherr an der Spitze und schnitt den Rinderbraten an, den Frau Weiss hereingebracht hatte.

Nana aß mit den drei Kindern in der Küche, da sonst keine ordentliche Unterhaltung möglich war.

„Na, hoffentlich gewinnen die Kommunisten nicht noch mehr Stimmen“, wetterte der Hausherr. „Oder dieser Hitler. Die Straßenschlachten müssen endlich ein Ende haben und es muss wieder Ordnung einkehren.“

„Da würde es helfen, wenn die Regierung sich als ein bisschen fähiger erweisen würde“, erwiderte Karl und reichte die Kartoffeln herum.

„Wenn noch mehr Fabriken dichtmachen, wird die Schlange von Arbeitslosen vor unserem Hoftor bis nach Berlin gehen.“

Arbeitslose. Emma stach mit ihrer Gabel in eine der Kartoffeln und brach sie in der Schüssel in zwei Hälften. Beim Versuch, die Hälften herauszufischen, produzierte sie nur mehr Kartoffelbrösel. Mühsam kratzte sie den Matsch auf ihren Teller. Wenn ihre Familie wüsste, was sie für Neuigkeiten hatte. Sie wagte es gar nicht, sich am Gespräch zu beteiligen.

Karl grinste. „Ich habe neulich eine Karikatur im Simplicissimus gesehen, die war herrlich witzig: ‚Meine Herren, sorgen Sie dafür, dass ab morgen im Rundfunk statt der Hertzschen Wellen rein arische Wellen verwendet werden. Ich habe erfahren, dass Hertz einen jüdischen Vater hatte!‘“ Er schlug sich lachend auf die Schenkel.

„Simplicissimus? So einen Schweinkram liest du, Karl?“ Mutter zog eine empörte Miene. „Ich habe da mal die Anzeigen gelesen, da wird man ja rot vor Scham!“

Emma hob die Augenbrauen und grinste ihren Bruder an. „Was meint sie denn damit, Karl?“

„Ihr wisst schon, Privatfotos, Gummis, versiegte Manneskraft … der Ratgeber für die Flitterwochen ist noch das Harmloseste.“ Er zuckte mit den Schultern, als sei ihm das nicht peinlich.

Elisabeth warf ihrem Ehemann einen schrägen Seitenblick zu.

„Der politische Teil ist sehr amüsant und wer liest denn schon die Anzeigen?“, verteidigte sich Karl im maulenden Ton.

Seine Frau Elisabeth sah hingegen besorgt zu Emma herüber. „Ich finde das gar nicht so witzig wie er. Hinter diesen Karikaturen steckt bitterer Ernst! Wenn jemand ‚Juden raus‘ brüllt, wird mir angst und bange. Ich fühle mich zwar durch und durch als Deutsche, aber was, wenn die Nazis das anders sehen?“

Emma streckte die Hand über den Tisch zu ihrer Freundin aus und streichelte ihren Arm. „Das verstehe ich“, murmelte sie. Selbst ihre sonst so liebe Schwester Frieda hatte es damals ungeheuerlich gefunden, dass ihr Bruder ausgerechnet eine Jüdin geheiratet hatte. Dabei kannte sich Elisabeth kaum mit den jüdischen Traditionen aus.

„Emma, was hatte eigentlich dieser ominöse Brief von der Bank heute zu bedeuten?“, wandte sich Karl nun an sie.

Sie atmete tief durch. Jetzt musste sie mit der schlechten Nachricht herausrücken und den gemütlichen Familienabend überschatten.

Emma legte ihre Hände auf die Tischdecke, doch dort erschienen sie ihr auf dem weißen Tuch so rot und zitternd, dass sie sie wieder in den Schoß zog. Ihre Stimme bebte, als sie die schlechte Nachricht verkündigte. „Sie … haben unseren Kredit gekündigt.“

Die Gabeln verharrten in der Luft, nur noch Vaters keuchender Atem war zu hören.

Auguste Kaiser drehte sich zu ihr herum. „Welchen?“

Emma schluckte. „Den Kredit.“

Elisabeth wurde blass, Mutter atmete tief ein und Ilse umklammerte ihre Serviette wie einen Rettungsanker.

„Für das neue Gebäude?“, hakte Karl nach.

Emma nickte und starrte auf ihren Teller.

„Können wir einen neuen Kredit aushandeln? Zu höheren Zinsen oder Ähnliches?“, fragte Vater.

„Ich habe gleich die Bank angerufen. Nein. Und noch vier weitere:

Keine will uns einen neuen Kredit geben. Ein Bankdirektor hat mich glatt ausgelacht, als ich ihm die Summe genannt habe.“

„Was bedeutet das?“, fragte Ilse leise, die bei den geschäftlichen Themen stets außen vor war.

„Dass du deinen Kindergarten bald dichtmachen kannst“, polterte Karl, riss sich seine Serviette aus dem Kragen, schleuderte sie auf den Tisch und begann im Raum auf und ab zu tigern.

„Können wir das Gebäude nicht verkaufen?“, fragte Auguste.

„An wen denn? Wenn dir jemand mit so viel Geld auf der hohen Kante einfällt, nur zu.“ Karl lockerte seinen Kragen. „Und wenn wir unseren ganzen Kleinkram wie Werkzeuge und Maschinen mühsam an Einzelne für Spottpreise verhökern, können wir die Fabrik gleich dichtmachen. Dann können wir nur noch Blumensträuße binden. Wir werden wohl Arbeiter entlassen müssen, vielleicht werden wir dann wieder flüssig.“

„Nein!“, donnerte Otto Kaiser. „Unsere Arbeiter schicken wir nicht auf die Straße zu den Rattenfängern.“

„Die Preise anheben?“, schlug Elisabeth vor.

„Dann springen uns die Kunden ab.“ Karl raufte sich die Haare.

„Der Markt ist gerade sowieso sehr schlecht. Die Schokoladenfabriken sind nicht mehr experimentierfreudig durch die schlechte Lage und verwenden dieselben Formen viel länger. Und wenn wir die Konserven teurer machen, kann sich keiner mehr eine Dose Rindfleisch leisten.

Werbeschilder laufen gerade sowieso nicht gut, ach …“

„Und nicht vergessen, wir sind nicht die Einzigen, die Schokoladenformen herstellen. Unsere sind zwar die besten, aber in der Not …“ Emma schluckte.

So viele Kunden von überall auf der Welt bestellten ihre Produkte.

Stollwerck, Sprengel, Sarotti, Monheim, Ritter, Pelletier, Menier, Van Houten, Sprüngli, Suchard, Nestlé … bis nach New York, Toronto, Melbourne, Montevideo und Buenos Aires verschickten sie ihre Formen.

Und trotzdem wusste sie: So viel Geld in so kurzer Zeit aufzutreiben, war unmöglich. „Sie haben uns einen Monat gegeben, den Kredit vollständig zurückzuzahlen.“

„Sie zwingen uns in die Knie.“ Karl stützte den Kopf in seine Hand.

„Nun, der Heiland hat bisher durch uns viele Menschen versorgt, nun wird er auch uns versorgen.“ Geradezu andächtig sprach Vater die Worte aus – er glaubte daran, das spürte Emma. Gemeinsam mit Opa Otto hatte Vater vor dem Weltkrieg ein Ledigenheim und Wohnhäuser gebaut. Mit Geldsorgen konnten sich seine Arbeiter stets an ihn wenden, oft hatte er großzügige Darlehen zu niedrigsten Zinsen vergeben und nicht selten die Schuld erlassen.

Die Otto Kaiser Schokoladenformenfabrik war einer der ersten Betriebe mit Werksküche und Kindergarten gewesen. Und für die Kinder der Angestellten hatte schon Opa Otto die schönsten und unvergesslichsten Weihnachtsfeste ausgerichtet, wo jeder ein Geschenk bekam. Vielleicht war er gerade durch diese Großzügigkeit so erfolgreich gewesen.

„All die Jahre Arbeit.“ Karl schnaufte laut hörbar aus. „Ich gehe einen Moment nach draußen.“ Er stapfte aus dem Zimmer die Treppen hinauf, wahrscheinlich, um auf das Türmchen des Hauses zu gelangen.

Emma presste die Lippen zusammen. Sie hätte die Kredite auf mehrere Banken verteilen sollen, als die Krise vor drei Jahren ausbrach.

Oder alle darauf hinweisen müssen, dass sie effizienter werden mussten, um den Kredit rückzahlen zu können. Sie war die Buchhalterin, sie hätte es besser im Blick haben müssen! Und sie hatte auch den Zahlungsrückstand nicht zulassen dürfen. Wenn die Otto Kaiser AG in den Ruin stürzte, war es zum größten Teil ihre Schuld.

„Was ist mit Grete? Meint ihr, sie hat noch Rücklagen? Sie hat doch erst ein Haus verkauft?“

Tante Grete? Mutters Schwägerin in Königstein war nach dem Tod von Augustes Bruder sehr wohlhabend gewesen und hatte gerne rauschende Feste am Elbhang gegeben. Aber wie es ihr jetzt finanziell ging, wusste Emma nicht. Vielleicht konnte sie ihr einen Besuch abstatten.

Plötzlich knallte die Tür auf und eine wild gewordene Lotte stürmte erneut um den Tisch.

„Sie hat meine Hose!“, heulte Egon in seiner Unterhose im Türrahmen. „Ich geh nie wieder auf den Töpfchen!“

Tatsächlich hatte sich Lotte die Kinderhose als Schal umgebunden und flitzte damit durch das Zimmer.

Diesmal war selbst Nana nicht mehr entspannt und schimpfte wie ein Rohrspatz. „Raus mit euch aus dem Herrschaftszimmer, aber flott!“

Es endete damit, dass Opa Otto sich die wilde Lotte über die Schulter warf, sie durchkitzelte und mit den Enkeln im Spielezimmer verschwand.

„Die beiden sind außer Rand und Band. Wenn sie mir und Hermann nicht so ähnlichsehen würden, würde ich glatt denken, man hätte sie im Krankenhaus vertauscht.“ Frieda schüttelte müde den Kopf.

„Mein Hermann ist so ein Ruhiger. Und ich war doch sicher nicht so wild.“

„Du nicht, aber deine Geschwister.“ Augustes Blick schweifte in Richtung des Türmchens.

Elisabeth erhob sich und Emma folgte ihr nach oben, wo Karl an der Brüstung des Turmes lehnte. Während ihre Schwägerin ihrem Bruder die Hand auf die Schulter legte und leise auf ihn einredete, blickte Emma über die einzeln stehenden Villen des Schweizer Viertels, die eingerahmt von buntem Herbstlaub vom Reichtum Dresdens zeugten.

Oder vom vermeintlichen Reichtum. Wie lange würden sie noch hierbleiben können?

O bitte, Herr Jesus, bitte, bitte lass meinen Vater recht habeṇ Versorge du uns, unser Heiland im Himmel.

Emma nutzte ihren verschobenen freien Tag direkt am nächsten Morgen und nahm den Zug von Dresden nach Königstein. Normalerweise waren ihre Tage strikt durchgetaktet und lange im Voraus geplant. Aber verzweifelte Situationen erforderten verzweifelte Maßnahmen. Und die Otto Kaiser AG war in einer verzweifelten Lage.

Ihre Tante hockte im Garten und wühlte mit dicken Gartenhandschuhen in der Erde. Früher hatten Tante Grete und Onkel Hans neben Hausdiener, Hauswirtschafterin und Chauffeur auch einen Gärtner beschäftigt. Bei ihrem letzten Besuch war nur noch die Hauswirtschafterin übrig geblieben. Es tat Emma leid zu sehen, wie die fast Sechzigjährige mit krummem Rücken in der Erde pulen musste.

„Tante Grete“, rief sie ihr über den Gartenzaun zu.

Die Dame streckte sich und blickte auf. „Emma, Kindchen! Wie lieb, dass du mich besuchen kommst. Hättest du mir vorher Bescheid gegeben, hätte ich dir einen Apfelkuchen gebacken!“

„Hättest du ein Telefon, hätte ich das gemacht“, lachte Emma und umarmte ihre Tante über den Gartenzaun hinweg. Grete hielt dabei ihre erdigen Hände abgespreizt, um Emmas Mantel nicht zu beschmutzen.

„Komm, ich setze noch schnell die letzten Pfingstrosen und dann gehen wir hinein ins Warme.“

Emma betrat den Garten der herrschaftlichen Villa in der Bielatalstraße, die vom beschaulichen Königstein an der Elbe tief in die Sächsische Schweiz hineinführte.

„Gerade habe ich Senf und Blumenkohl angesät. Es ist so schön, was der Schöpfer alles wachsen lässt. Den ganzen Sommer über hatte ich so viel Obst und Gemüse, dass ich mir nur noch ein bisschen Milch kaufen musste. Sogar Brot habe ich aus meinem selbst geernteten Dinkel gebacken.“

„Ist das nicht viel Arbeit?“, wandte Emma ein. Doch als sie von Nahem beobachtete, wie ihre Tante zwischen den blühenden Sonnenblumen, Astern und Goldruten strahlte und zwischendrin vom Thymian naschte, verflog ihr Mitleid, das sie vorher verspürt hatte. Grete war selig in ihrem Garten.

„Es ist wundervoll, der Natur beim Wachsen zuzusehen. Da mache ich mir gerne den Rücken krumm.“ Sie schüttete Erde über die Pfingstrosenzwiebeln und richtete sich auf. „Möchtest du einen Tee?“

„Gerne!“ Emma folgte Grete ins Haus, wo ihre Tante sich ausgiebig die Hände wusch. Statt der Hauswirtschafterin Bescheid zu geben, setzte sie selbst den Teekessel auf den Herd.

„Hast du keine Hilfe mehr im Haus?“

Grete schüttelte den Kopf mit den grauen Locken, die sie sich unter einem Tuch zusammengebunden hatte. „Dafür ist nicht mehr genug Geld da. Ich musste die liebe Gerda leider entlassen. Aber sie hat, dem Herrn sei Dank, wieder eine Arbeit gefunden.“

So viel zu ihrer Idee, dass Tante Grete ihnen vielleicht finanziell aushelfen konnte. Scham stieg in ihr auf, dass sie gar keine Ahnung gehabt hatte, wie es ihrer Tante ging.

„Und jetzt machst du hier alles allein in dem großen Haus und dem Garten? Warum hast du nichts gesagt? Wir hätten dir helfen können.“

Grete lachte und die Löckchen, die unter ihrem Tuch hervorstanden, wackelten fröhlich. „Ich muss doch nur mich selbst versorgen.

Und wenn es unterm Dachboden ein bisschen staubig ist, stört das niemanden. Die Zeiten, wo ich große Gesellschaften gegeben habe, sind vorbei.“

„Vermisst du es nicht, die Gastgeberin zu sein?“

„Es war mir früher viel zu wichtig, die Leute zu beeindrucken. Da bin ich älter und reifer geworden. Aber sag mal, was führt dich eigentlich zu deiner alten Tante? Eine Tasse Tee bestimmt nicht.“ Grete reichte ihr das Porzellan voll gefüllt mit duftendem Pfefferminztee.

„Ich dachte mir, ich habe dich schon viel zu lange nicht mehr gesehen“, murmelte Emma. Sie konnte doch jetzt nicht mit dem wahren Grund herausrücken. Außerdem war es wirklich schön, die alte Dame mit den leuchtenden Augen wiederzusehen.

Als Kinder waren sie oft auf den Gesellschaften gewesen, meistens am eigenen Kindertisch natürlich. Oder sie waren zusammen in der Sächsischen Schweiz gewandert. Am liebsten war sie von Bielatal aus ins Felsenlabyrinth gelaufen und hatte dort zwischen den riesigen Felsbrocken mit ihren Geschwistern verstecken gespielt. Sie waren überall herumgeklettert, hatten sich durch dunkle Felsspalten gezwängt oder auf den warmen Steinen bäuchlings in der Sonne gelegen. Die Eltern hatten im Wald daneben ein vergnügtes Picknick mit Onkel und Tante gehalten. Und wenn sich die Geschwister ausgetobt hatten, waren sie für ein paar Wurstbemmen zur Picknickdecke gerannt. Während des Krieges waren es dann nur noch Mutter und Tante gewesen. Onkel Hans war nicht mehr zurückgekehrt.

Umso dankbarer war Emma gewesen, dass ihr Vater mit einer Beinverletzung, die nicht richtig verheilte, nach Hause kommen musste und bleiben durfte.

„Na komm, Emma. Sag mir den wahren Grund. Du wärst nicht allein unangekündigt gekommen, wenn es dir nur darum ginge. So spontan kenne ich dich gar nicht. Schäme dich nicht und spuck es aus.“

Die Blondgelockte seufzte und nahm einen Schluck Tee. Grete ahnte es doch schon. „Die Fabrik steht vor dem Ruin. Man hat uns den größten Kredit gekündigt. Und durch die Krise stehen wir sowieso in den roten Zahlen.“

„Ach Schätzchen“, Grete streckte die Hand nach ihrer Wange aus.

Sie wusste, wie wichtig allen Kaisers der Betrieb war. Das Familienerbe, der ganze Stolz. „Ich wünschte, ich hätte noch etwas von unserem alten Reichtum. Aber das Barvermögen hat die Inflation aufgefressen, die Aktien wertlos, weil die Betriebe insolvent sind, die Häuser habe ich dummerweise verkauft. Ich fürchte, ich habe nichts mehr außer diesem Haus und dem Flitterkram darin.“ Sie wies auf Emmas Porzellantasse, die aber schon einen kleinen Sprung aufwies.

„Wovon lebst du denn dann?“

„Ich verkaufe im Sommer mein Gemüse und wenn es mal wieder eng ist, mache ich ein paar Silbergabeln zu Geld.“

„O Tantchen …“

„Mach dir um mich keine Sorgen, Gott versorgt gut. Geld macht nicht glücklich. Aber es tut mir leid, dass ich euch nichts mehr vererben kann außer diese Hütte hier.“

„Ich wünschte, du hättest uns etwas gesagt.“

„Vielleicht war ich zu stolz. Deswegen finde ich es schön, dass du hergekommen bist und nicht zu eitel warst, um Hilfe zu bitten. Silber und Gold habe ich nicht; was ich aber habe, das gebe ich dir“, zitierte sie die Bibel. „Ich werde für dich beten. Vertraue auf Gott, er wird alles wohl machen. Nur nicht unbedingt, wie du es dir vorstellst.“

Emma wärmte ihr Gesicht im Dampf des Pfefferminztees. Sie sah keinen Ausweg aus der Situation. Konnte ihr himmlischer Vater noch einen sehen?