Ökologische Flora des Alpenraumes– Die Pflanzenwelt entdecken und bestimmen BAND 3 Kräuter, Stauden und Zwergsträucher Autoren: Wolfgang Holzner † Wolfgang Adler Silvia Winter Matthias Kropf Monika Kriechbaum unter Mitarbeit von Pia Kieninger, Wolfgang Kubelka, Karin Böhmer, Isabella Auberger Institut für Integrative Naturschutzforschung Universität für Bodenkultur Wien

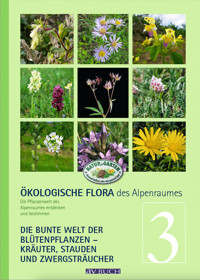

Bildquellen W. Holzner, P. Kieninger, M. Kriechbaum, M. Kropf und S. Winter Für das Überlassen von Fotos danken wir: R. Marschner (Dianthus plumarius subsp. neilreichii, Fumaria schleicheri, Gypsophila repens, Silene viscosa, Spergularia mariti- ma, Stellaria graminea, S. nemorum, Geranium sibiricum, Hypericum humifusum, Potentilla caulescens, P. supina, P. sterilis, Cy- tisus procumbens, Oxytropis montana, Astragalus vesicarius subsp. vesicarius, Coronilla vaginalis, Lathyrus palustris, L. venetus, Vicia oroboides, V. villosa s. str., Fumana procumbens, Helianthemum canum, Crambe tataria, Aethionema saxatile, Rorippa am- phibia, Primula matthioli, Pulmonaria kerneri, Blackstonia acuminata, Sherardia arvensis, Linaria genistifolia, Orobanche salviae, O. caryophyllacea, O. reticulata, Tozzia alpina, Teucrium scordium, Phyteuma nigrum, Campanula thyrsoides subsp. thyrsoides, C. cervicaria, Prenanthes purpurea, Aposeris foetida, Mycelis muralis, Lactuca viminea, Crepis praemorsa, Cirsium spinosissimum, Carpesium cernuum, Aster tripolium, Achillea clavennae, Inula oculus-christi, Muscari tenuiflorum, Gagea pusilla, Allium vineale, A. sphaerocephalon) A. Mrkvicka (Fumaria vaillantii, Gypsophila muralis, Spergula arvensis, Rumex thyrsiflorus, Sedum hispanicum, Ononis repens, Genista germanica, Gentiana bavarica, Lindernia procumbens, Pedicularis rostratospicata, Campanula rapunculus, Bombycilaena erecta, Cerastium fontanum, Thalictrum minus, Moehringia ciliata) J. Pennerstorfer (Ceratocephala orthoceras, Rhododendron tomentosum, Onosma helvetica, Gentianella aspera, G. bohemica, Orlaya grandiflora, Adenophora liliifolia, Gladiolus palustris, Ruscus hypoglossum, Limodorum abortivum, Dactylorhiza (majalis subsp.) lapponica, Phytoecia caerulea) G. Bassler (Scleranthus annuus, Thesium pyrenaicum, Alcea biennis, Teesdalia nudicaulis, Arnoseris minima, Helichrysum arenari- um, Aster linosyris, Senecio jacobaea, S. aquaticus, Jakobskrautbär, Gagea bohemica) © N. Novak (Liparis loeselii, Malaxis paludosa, Epipactis purpurata, E. leptochila, Spiranthes aestivalis, Dactylorhiza ochroleuca, Orchis spitzelii) E. Horak (Saxifraga burseriana, Androsace obtusifolia, Myosotis discolor, Gentiana pumila, Orobanche coerulescens, Pedicularis palustris, P. recutita, Galeopsis tetrahit, Allium rotundum) D. Bogner (Anemone trifolia, Antennaria dioica, Tephroseris) M.-L. Oschatz (Nigritella widderi, N. nigra) B. Wallnöfer (Orobanche picridis) B. Pachinger (Andrena scita) Pjt56 (Wikimedia Commons): Minze-Blattkäfer (S. 309) Miya.m (Wikimedia Commons): Ledum palustre (S. 240, Foto 1a) Tarquin (Wikimedia Commons): Feldsalat (S. 334, Foto B) Wir danken dem Leiter des Institutes für Botanik, Univ.-Prof. K.-G. Bernhardt, für die Möglichkeit zur Anfertigung von Fotos im Herbarium der Universität für Bodenkultur Wien (WHB). Titelseite Bildzuordnung (von links oben nach rechts unten): Lotwurz, (Onosma), Herbst-Aster (Aster amellus), Bunter Hohlzahn (Galeopsis speciosa); Holunder-Knabenkraut (Dactylorhiza sambucina), Blutauge (Comarum palustre), Dinarischer Bergwundklee (Anthyllis montana subsp. jacquinii); Graukresse (Berteroa incana), Österreichischer Kranzenzian (Gentianella austriaca), Ochsenauge (Buphthalmum salicifolium) Impressum avBUCH im Cadmos Verlag Copyright © 2024 by Cadmos Verlag, Schwarzenbek Gestaltung und Satz: Hantsch & Jesch PrePress Services OG, Wien Lektorat: Ing. Barbara P. Meister MA, FachLektor.at, Wien Covergestaltung: Nicola van Ravenstein, r2 Deutsche Nationalbibliothek – CIP-Einheitsaufnahme Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. Alle Rechte vorbehalten. Abdruck oder Speicherung in elektronischen Medien nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch den Verlag. „Die in diesem Buch veröffentlichten Aussagen sind von den Autoren mit größter Sorgfalt und unter unter Berück- sichtigung der wissenschaftlichen Literatur (Stand Juni 2014) erarbeitet worden. Eine Garantie für deren Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Eine Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden ist ausge- schlossen.“ ISBN: 978-3-8404-6726-4

Inhalt KAPITEL 1 Einleitung ........................................................ 6 KAPITEL 2 Zeichenerklärung und Fachausdrücke ............................... 9 KAPITEL 3 Die Pflanzenfamilien .............................................. 17 I. Urtümliche Zweikeimblättrige, stehen ganz unten am Stammbaum der bedecktsamigen Blütenpflanzen, mit Merkmalen, die als ursprünglich gelten Hahnenfußgewächse, Ranunculaceae ...................................... 17 Erdrauchgewächse, Fumariaceae ......................................... 28 II. Höher entwickelte Zweikeimblättrige a. Nelkenverwandte Zweikeimblättrige Eine relativ isolierte Gruppe von Familien, deren Vertreter oft an Extremstandorte angepasst sind: Salzböden, Sukkulente, stickstoffliebende Pionierpflanzen, Insektivore („fleischfressende Pflanzen“) auf Mooren, bodensaure Magerstandorte Nelkengewächse, Caryophyllaceae ........................................ 30 Gänsefußgewächse, Chenopodiaceae ...................................... 57 Amarantgewächse, Amaranthaceae ........................................ 74 Knöterichgewächse, Polygonaceae ........................................ 78 Sandelholzgewächse, Santalaceae ........................................ 92 b. Rosenverwandte Zweikeimblättrige Blüten oft fünfzählig, Blütenkronblätter nicht verwachsen, bei manchen Familien allerdings Blü- tenbau vereinfacht und Blüten unscheinbar – Windbestäubung (z.B. Brennnessel) Steinbrechgewächse, Saxifragaceae ....................................... 96 Dickblattgewächse, Crassulaceae ........................................ 100 Storchschnabelgewächse, Geraniaceae ................................... 103 Nachtkerzengewächse, Onagraceae ...................................... 108 Johanniskrautgewächse, Hypericaceae ..................................... 119 Veilchengewächse, Violaceae ........................................... 123 Wolfsmilchgewächse, Euphorbiaceae ..................................... 128 Rosengewächse, Rosaceae ............................................. 138 Brennnesselgewächse, Urticaceae ....................................... 153 Schmetterlingsblütler, Fabaceae ......................................... 154 Kreuzblumengewächse, Polygalaceae ...................................... 191 Zistrosengewächse, Cistaceae. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Malvengewächse, Malvaceae............................................ 196 Kreuzblütler, Brassicaceae.............................................. 200 Resedagewächse, Resedaceae .......................................... 238 c. Asternverwandte Zweikeimblättrige, die höchst entwickelten Zweikeimblättrigen; Blütenkronblätter verwachsen Heidekrautgewächse, Ericaceae ......................................... 239 Wintergrüngewächse, Pyrolaceae ........................................ 242 Primelgewächse, Primulaceae s. l......................................... 243 Raublattgewächse, Boraginaceae ......................................... 251 Enziangewächse, Gentianaceae .......................................... 260 Rötegewächse, Rubiaceae .............................................. 265 Nachtschattengewächse, Solanaceae ..................................... 272 Windengewächse, Convolvulaceae ....................................... 273 Rachenblütler, Scrophulariaceae s. l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Wegerichgewächse, Plantaginaceae ...................................... 290 Sommerwurzgewächse, Orobanchaceae ................................... 292 Lippenblütler, Lamiaceae ............................................... 307 Baldriangewächse, Valerianaceae ........................................ 331 Kardengewächse, Dipsacaceae .......................................... 335 Doldenblütengewächse, Apiaceae ........................................ 339 Glockenblumengewächse, Campanulaceae ................................. 366 Korbblütler, Asteraceae ................................................ 372 III. Einkeimblättrige haben sich bereits sehr früh aus einem Ast der ursprünglichen Zweikeimblättrigen von diesen getrennt entwickelt; dreizählige Blüten sind hier verbreitet, oder solche, die stark vereinfacht sind (Windbestäubung); die Blätter sind meist einfach gebaut, ungeteilt, ganzrandig und haben parallel verlaufende Nerven (im Gegensatz zu den meist netznervigen der Zweikeimblättrigen) Schwertliliengewächse, Iridaceae ........................................ 453 Liliengewächse, Liliaceae s. l. ........................................... 456 Orchideen, Orchidaceae ................................................ 471 Aronstabgewächse, Araceae ............................................ 494 Narzissengewächse, Amaryllidaceae ...................................... 495 Verwendete bzw. empfehlenswerte weiterführende Literatur ........ 496 Anhang ........................................................ 497 Verzeichnis der deutschen und wissenschaftlichen Pflanzennamen .................................................. 499

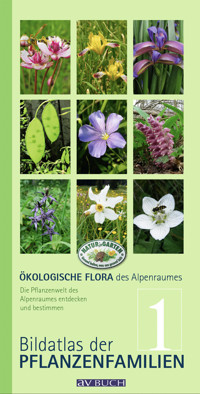

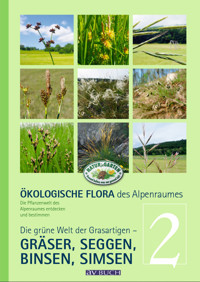

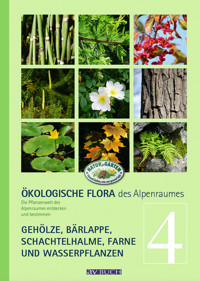

5 Vorwort Vorwort Liebe Leserinnen und Leser, eigentlich müssten wir „Benutzerinnen und Benutzer“ schreiben, da ein Bestimmungsbuch ja als Arbeitsbuch gedacht ist. Doch inzwischen haben uns – zu unserem Erstaunen – Rück- meldungen darauf aufmerksam gemacht, dass die ersten beiden Bände auch als Lesestoff (und das nicht nur zum Einschlafen) Anklang gefunden haben. Es gibt Gründe, warum wir unsere „Flora Niederösterreichs“ als vierbändiges Werk konzi- piert haben. Eine der Aufgaben, die wir uns gestellt haben, war, alle wild wachsenden Pflan- zen aufzunehmen. Obwohl wir dabei die zahlreichen verwilderten Kulturpflanzenarten, von einigen Ausnahmen abgesehen, ausgeklammert haben, kamen wir doch auf die stattliche Zahl von rund 2500 Arten. All diese in einem halbwegs handlichen Buch unterzubringen, würde bedeutet haben: Abbildungen in Briefmarkengröße und Minimaltext. Das Ergebnis wäre nicht nur für Sie, sondern auch für uns höchst unbefriedigend geworden. Denn wir wollen Ihnen ja nicht nur Bilder mit Namen dazu anbieten, sondern die Möglichkeit, sich ein- gehender mit Pflanzen in der Natur zu beschäftigen und Ihr Wissen und vor allem auch Ihr Verständnis zu vertiefen und so selbst zum „Flora-Insider“ zu werden. Wir haben dabei auf Fachsprache weitgehend verzichtet, um auch AnfängerInnen nicht abzuschrecken sondern ihnen die Möglichkeit zu geben, einzusteigen. Dazu ist neben Bildern auch entsprechender und ansprechender Text notwendig. Wir ha- ben daher die Artenzahl verringert und zunächst einmal zwei „Teilmengen“ herausgenom- men: Alles, was ungefähr wie ein Gras aussieht – übrigens eine in populären Pflanzen- büchern stark vernachlässigte Pflanzengruppe –, kam in einen eigenen Band (2); Bäume und Sträucher sowie Farne, Schachtelhalme und Wasserpflanzen werden im abschließen- den Band 4, der voraussichtlich im Frühling 2015 erscheinen wird, behandelt. Dem um- fangreichen „Rest“ (etwa 3 / 4 aller Arten!), allen Gewächsen, die man laienhaft als „Blumen, Kräuter und Stauden“ zusammenfassen könnte, sind die Bände 1 und 3 gewidmet. Band 1 ist als „Bilderbuch“ gedacht und enthält neben einem Gesamtschlüssel eine Aus- wahl von Arten mit Kurztexten. Er wurde in einem kleineren Format speziell als Mitnehm- buch konzipiert – wir haben es probiert: Er geht tatsächlich in die Beintasche („Cargota- sche“) einer Geländehose. In Band 3 sind nun alle Arten enthalten (ausgenommen die von Band 2 und 4). Daher ist er entsprechend umfangreich geworden. Er bietet Bestimmungs- schlüssel zu Gattungen und Arten sowie Bilder und Texte zu denen, die in Band 1 zu kurz gekommen oder gar nicht aufgenommen worden sind. Prinzipiell sind sowohl Band 1 (Bil- derbuch) als auch Band 3 (Gesamtflora) für sich allein brauchbar. Ideal ist natürlich, wenn man beide hat (den einen in der Hosentasche, den anderen zu Hause oder im Rucksack). Abschließend möchten wir darauf aufmerksam machen, dass Niederösterreich ökogeogra- fisch sozusagen ein Modell Mitteleuropas im Kleinen ist. Damit wird dieses Buch ein auch außerhalb Österreichs brauchbarer Naturbegleiter. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg, vor allem aber viel Freude auf Ihren Ausflügen in die Pflanzenwelt! Wien, im Frühjahr 2024 Die Autoren

6 Die Namen unbekannt! Doch jedes Kraut bekommt Blüten – und unsere Zuneigung. Sampu 1 Kapitel 1: Einleitung Der erste Band wurde mit einem Gedicht eröffnet, das ausdrückt, wie sich unsere Einstellung zu einer Pflanze ändert, wenn wir ihren Namen erfahren. Am Beginn des dritten Bandes steht nun eines mit der gegenteiligen Aussage. Vielleicht haben Sie schon Erfahrungen mit dem Bestimmen von Pflanzen. Wenn nicht, dann werden sie bei der Arbeit mit diesem Buch immer wieder mit der Tatsache konfrontiert, dass es oft gar nicht so einfach ist, zu einem Namen zu kommen, bzw. anschließend zur Überzeugung zu gelangen, dass dies nun der richtige sei. Das hat verschiedene Gründe, auf die wir nur kurz hinweisen können. Das Grundproblem ist, dass bei vielen Pflanzen- gruppen Verhältnisse herrschen, mit denen eine klassifizierende, in Kästchen einteilende Wissen- schaft nicht adäquat umgehen kann. Ein weiteres ist der verbreitete Glaube, dass es eine einzige „richtige, bzw. wahre Systematik“ geben muss, auf die man kommen wird, wenn nur lange genug geforscht wird. Dies geschieht auch, mit immer neueren und verfeinerten Methoden. Dabei entste- hen laufend neue Erkenntnisse und Ansichten(!) über die Verwandtschaftsverhältnisse von Pflan- zen. Manche Forscher können nun der Versuchung nicht widerstehen, nach diesen Ergebnissen das „System“ immer wieder umzubauen bzw. die Namen anzupassen. Buchautoren fühlen sich nun bemüßigt, sich am „neuesten Stand“ der Wissenschaft zu orientieren, und übernehmen diese „richtigen“ Namen. Dabei wird natürlich übersehen, bzw. ignoriert, dass die Erkenntnisse, die zu der Neuordnung oder Umbenennung geführt haben, sehr bald wieder überholt sein können. Die Autoren dieses Buches haben es erlebt, wie manche Arten „zerlegt“ und später wieder „zusammen- gesetzt“ wurden bzw. wie sie von einer Gattung in die andere geschubst wurden, nur um ein paar Jahre später wieder am alten Platz zu landen. Die beiden Älteren im Team können von manchen Arten fünf oder mehr Namen (Synonyme) aufzählen, unter denen sie im Laufe von ein paar Jahr- zehnten geführt wurden. Außerdem besteht in der Wissenschaftsgemeinde keineswegs Einigkeit. Daher findet man auf der Suche nach dem „richtigen“ Namen in einem Fachbuch diesen und im nächsten einen anderen. All das ist durchaus in Ordnung, das ist eben Wissenschaft. Für Menschen außerhalb sind diese Zustände aber äußerst verwirrend und frustrierend. Wir wollen mit unserem Buch aber das genaue Gegenteil erreichen – Menschen motivieren, sich intensiver mit Pflanzen zu beschäftigen, und dabei das Verständnis fördern, dass Einteilen und Benennen oft nicht so einfach ist, oder sogar manchmal unmöglich ist, weil die Vielfalt der Natur sich unseren Kategorien entzieht. Und dass es daher ausreichend und zufriedenstellend sein kann, wenn man ungefähr weiß, wo ein Pflanzenindividuum eingereiht und wie es benannt werden könn- te. Es liegt also nicht an Ihnen, an Ihren mangelnden Vorkenntnissen oder gar an Ihrer Intelligenz, wenn Sie beim Pflanzenbestimmen Schwierigkeiten haben! Wir hoffen jedenfalls, dass es uns gelungen ist, Sie dazu anzuregen, sich noch intensiver als bisher mit der Pflanzenwelt zu beschäftigen. Selbst wenn diese Beschäftigung nicht immer mit Namen belohnt wird, so wird doch Ihr Blick für die vorhandene Vielfalt geschärft, Sie werden vieles ent- decken, an dem Sie früher vorübergegangen sind, und manches sonst übersehene Kräutlein wird Ihnen seine Blüten und seine Schönheit offenbaren, auch wenn es – natürlich nur einstweilen – namenlos ist. 1 Aus BLYTH, R.H.: Haiku. Vol. 4, S. 123; die englische Umdichtung des Kompilators: „jedem Unkraut Blüten und Liebreiz“, hat auch etwas für sich; wörtlich aus dem Japanischen übersetzt heißt es aber „Mitgefühl“ oder „Sympathie“. Einleitung

Einleitung Ach ja, und was jetzt noch fehlt, ist die Gebrauchsanweisung zu diesem Buch. Sie ist ganz einfach: Die Pflanzen sind nach Familien geordnet. Zu den Gattungen, Artengruppen und Arten kommt man einerseits über Schlüssel, die es für die meisten Familien, jedenfalls für die größeren, gibt. Hinter dem Namen jeder Art wird angegeben, ob sie bereits in Band 1 vorgestellt wurde (mit Seitenanga- be) bzw. auf welcher Seite des vorliegenden Bandes ausführlichere Angaben mit den wichtigsten Merkmalen zu finden sind. Sie können zum Namen der Pflanze auf verschiedene Weise kommen: Beim Durchblättern der Fotos (in den Bänden 1 und 3), dann Überprüfen, ob die angegebenen Merkmale zutreffen. Schließlich können Sie durch Studium der Schlüssel nachverfolgen, ob und wieso man gerade dorthin kommt, wo Sie mit der Bilderbuchmethode gelandet sind. Der „wissenschaftliche“ Weg ist natürlich der genau umgekehrte: Zuerst die Bestimmungsschlüssel abarbeiten (wenn Sie wissen, in welche Fa- milie ihr Fund gehört, genügt Band 3, sonst zuerst Generalschlüssel in Band 1), dann das Ergebnis anhand der bei der Art angegebenen Merkmale überprüfen, schauen, ob die Verbreitungs- und Standortangaben passen, und schließlich die konkrete Pflanze mit dem Foto im Buch vergleichen. Kleines Mädesüß (S. 140)

Milchweißer Mannsschild am Schneeberg

9 Legende Kapitel 2: Zeichenerklärung und Fachausdrücke Legende zu den Pflanzenbeschreibungen Nach den deutschen und wissenschaftlichen Pflanzennamen finden Sie folgende Angaben: Wuchshöhe in cm oder m Blütezeit in römischen Zahlen Januar (I) bis Dezember (XII) Lebensdauer – sommereinjährig: überdauert den Winter im Samenzustand. 1 – überwinternd einjährig: keimt im Herbst, überwintert mit Blattrosette; blüht und fruchtet im nächsten Jahr. Die meisten überwinternd einjährigen Arten können auch im Jahr der Keimung zur Blüte und Fruchtreife kommen – 1 / . – zweijährig: kommen nicht im Jahr der Keimung zum Blühen (Ausnahmen gibt es in der Na- tur immer); zunächst wird eine Blattrosette gebildet, welche überwintert; Blüte frühestens im nächsten Jahr, oft erst im übernächsten; nach der Fruchtreife sterben die Pflanzen ab (streng zweijährige Arten sind selten; viele benötigen unter ungünstigen Wuchsbedingun- gen mehrere Jahre bis zur Blühreife). ∞ – mehrjährig: Pflanzen brauchen immer mehrere (mehr als 5) Jahre bis zur Blühreife, nach der Fruchtreife sterben sie ab. – ausdauernd krautig: „Staude“, blüht und fruchtet im Lauf ihres Lebens mehrmals. Ob eine Pflanze ausdauernd oder kurzlebiger ist, kann man – unter anderem – daran erkennen, ob sie neben Blütentrieben ( 1 bis ∞ ) auch nicht blühende Triebe ausbildet. Ausläufer (ober- und unterirdische) gibt es meist auch nur bei . – verholzt: in diesem Band nur Zwergsträucher, da die Sträucher und Bäume erst im Band 4 behandelt werden. Verbreitungsschwerpunkt in NÖ Hinweis: Das sind keine Verbreitungskarten, sondern schematische, stark vereinfachte Skizzen, die deutlich ma- chen sollen, wo die jeweilige Pflanzenart ihren Verbreitungsschwerpunkt hat. Um das Bild zu schärfen, wurden vereinzelte und vom Hauptverbreitungsgebiet abgelegene Vorkommen nicht berücksichtigt. Mit anderen Worten: Man kann daraus ablesen, wo man eine Pflanze am ehesten finden kann. Findet man sie außerhalb, so kann das ein Hinweis darauf sein, dass man das Bestimmungsergebnis nochmals überprüfen sollte (es kann aber natürlich auch bedeuten, dass man ein abgelegenes Vorkommen gefunden – vielleicht sogar neu entdeckt hat). Niederösterreich ist naturräumlich äußerst vielfältig und daher auch entsprechend artenreich. Es hat Anteil an den Kalkalpen (Schneeberg 2075 m) und – gerade noch – an den Zentralalpen (Wechsel 1782 m) sowie am Böhmerwald, hier Waldviertel genannt. Der Osten ist niederschlagsarm und sommerwarm (aber winterkalt: sub- kontinentales Klima), wird als „pannonischer Raum“ (Pannonicum) bezeichnet und beherbergt Pflanzen und Tiere, die ihre Hauptverbreitung viel weiter im Osten bis nach Asien hinein haben. Der Alpenostrand, wegen der warmen Quellen entlang dieser Bruchlinie der ehemaligen Verbindung zwischen Alpen und Karpaten, auch „Thermenlinie“ genannt, beherbergt hingegen (sub)mediterrane Arten, die hier die Eiszeit überdauert haben. Die Niederschlagsmenge nimmt von Osten nach Westen zu, die Temperaturjahresmittel nehmen ab, sodass auch gemäßigtes Klima bevorzugende und in Mitteleuropa allgemein verbreitete Arten hier eine Heimat finden, so vor allem im Alpenvorland.

10 Die Signaturen bei den Arten setzen sich aus folgenden Grundeinheiten zusammen: – Waldviertel und Dunkelsteinerwald – ausgenommen die Wachau und die angrenzenden noch pannonisch beeinflussten (sowie durch Lössablagerungen und Marmoradern kalk- haltigen) Gebiete im Süden und Osten – Kalkalpen und Kalkvoralpen – Zentralalpen: Bucklige Welt, Rosalia, Semmering, Wechsel – „Pannonicum“: Weinviertel inkl. Horner Bucht, Wachau, Tullnerfeld, Alpenostrand, Wiener Becken, Marchfeld Legende 1 5 3 4 2 6 7 8 9 DONAU WIEN WALD- VIERTEL PANNONICUM ZENTRAL- ALPEN KALKALPEN KALKVORALPEN FLYSCH-VORALPEN ALPENVORLAND P A N N O N I C U M 1. St. Pölten 2. St. Corona am Wechsel 3. Puchberg 4. Wiener Neustadt 5. Waidhofen an der Ybbs 6. Zwettl 7. Waidhofen an der Thaya 8. Horn 9. Mistelbach

11 – Flysch(„Sandstein“)-Wienerwald, Flysch-Voralpen und Alpenvorland – ganz Niederösterreich Verbreitungsschwerpunkt über die Höhenstufen: Hinweis: Das ist eine vereinfachte Darstellung der Höhenverbreitung von Pflanzenarten, die ja von den jewei- ligen lokalen Bedingungen (Gestein, Hanglage: Nord/Süd, West/Ost) abhängt, zur groben Orientierung. Um das Bild zu schärfen, wurden außerdem z.B. Vorkommen von Alpenpflanzen auf tief gelegenen (nordseitigen) Felsen bzw. im Flussschotter (Alpenschwemmlinge) oder das Hochsteigen von Arten mit Hauptverbreitung in tieferen Lagen auf besonders günstigen Sonderstandorten meist nicht berücksichtigt. Hügelstufe: bis etwa 400 m Seehöhe Bergstufe: Bereich zwischen Hügelstufe und subalpiner Stufe Subalpine Stufe: oberste Waldzone inklusive Latschenregion zwischen etwa 1600 und 1800 m; Bereich der Almen Alpine Stufe: Höhenlagen darüber, in denen die Wuchsbedingungen so extrem sind, dass weder Bäume noch Latschenkrummholz hochkommen können – im Wesentlichen nur in der Hügelstufe – Hügel- und Bergstufe – Hügel- bis subalpine Stufe – nur in der Bergstufe – von der Bergstufe bis in die subalpine Stufe – Verbreitungsschwerpunkt in der subalpinen Stufe – von der subalpinen bis zur alpinen Stufe – nur in der alpinen Stufe Lebensraum, in dem die Pflanze vorwiegend (!) wächst W Wälder W (ohne Ziffer) allgemein verbreitete Waldpflanzen W1 Lichte Laub- und Nadelwälder auf Trocken- oder Magerstandorten (Eichen, Schwarzföhren, Rot- föhren, ...) Legende

13 A5 Hochstauden (hochwüchsige krautige Vegetation in Lawinenrinnen, als Saum (siehe K) vor Latschengebüsch, auf aufgelassenen Almweiden mit schwerem, feuchtem Boden) A6 Subalpine Zwergstrauchheiden A7 Schneeböden (Flächen, die sehr spät ausapern) G6 Almweiden Teiche, Seen, Quellen, Bäche, Flüsse T1 Wasserpflanzen T2 Mit den „Füßen“ oft im Wasser: Röhricht T3 Uferpflanzen T4 Besiedler von vorübergehend trocken gefallenem Gewässeruntergrund: Schlamm, aber auch Sand und Schotter Pionierstandorte (für Pflanzen, die darauf spezialisiert sind, offene Böden und anderes Substrat zu erobern) P Erstbesiedler allgemein (d.h. auf vielerlei Substraten und Standorten) P1 Pioniere auf Magersubstraten: Schottergruben, Schotterhaufen, Steinbrüche, Sandgruben, Straßenbankette P2 Erstbesiedler frischer Erdhaufen (Baustellen), von Müllhalden, Misthaufen und auf brach- gefallenen Äckern P3 Ältere (mehrjährige) „Gstätten“, alte Ackerbrachen P4 Felsen tiefer Lagen, Mauerpflanzen P5 Schutthalden (unterhalb der subalpinen Höhenstufe), Gleisschotter der Bahn T4 Besiedler von vorübergehend trocken gefallenem Gewässeruntergrund: Schlamm, aber auch Sand und Schotter W6 Holzschläge, Waldlichtungen Ä Äcker, Weingärten S Siedlungsraum (Menschenbegleiter) S1 Stadtpflanzen (Parkanlagen, Innenhöfe, Pflasterritzen, Mauerfüße, Bahnhöfe, Industrie- anlagen …) S2 Dorfpflanzen S3 Straßenböschungen, Bahndämme S4 Trittpflanzen P4 Mauerpflanzen P5 Gleisschotter der Bahn Legende

15 Legende Ausläufer: ober- oder unterirdischer waagrechter dünner Stängel, der meist wurzeln kann und Blät- ter und Blüten trägt. Stirbt die Verbindung zur Mutterpflanze ab, entstehen voneinander getrennte „Töchter“ ein und desselben Individuums. frisch: optimale Wasserversorgung (nicht trocken, nicht nass) wechselfeucht: Standort mit wechselndem Feuchtigkeitsregime; vor allem auf wasserundurch- lässigem Untergrund kann es z.B. sein, dass der Boden im Frühling sehr nass ist, um dann in Trockenperioden stark auszutrocknen. Wenn trockene Phasen überwiegen, spricht man auch von wechseltrocken. Blütenformel: KX BX X X K Kelchblätter, B (Blüten-)Kronblätter Staubblätter, Fruchtblätter X Zahl der jeweiligen Blütenorgane ∞ zahlreich X + X Blütenorgane in zwei Kreisen (X) Zahl in Klammern bedeutet, dass die jeweiligen Blütenorgane miteinander verwachsen sind (X) Fruchtblätter sind zu einem Fruchtknoten verwachsen, der oberhalb (innerhalb) aller ande- ren Blütenteile steht („oberständig“, s. Bd. 1, S. 321) (X) Fruchtblätter sind zu einem Fruchtknoten verwachsen, der unterhalb (außerhalb) aller ande- ren Blütenteile steht („unterständig“, s. Bd. 1, S. 321) k Blüte radiär symmetrisch Blüte einfach symmetrisch

16 Bärwurz am Schneeberg

17 Blätter des Gelben Eisenhuts Blätter des Waldstorchschnabels Hahnenfußgewächse, Ranunculaceae Familie: Hahnenfußgewächse, Ranunculaceae Blütenformel: k od. h K2 und mehr B5 und mehr ∞ 1 g ∞ Bei den Hahnenfußgewächsen lässt sich der Blütenbau nicht einfach in einer Formel darstellen, da die Blüten vielgestaltig sind und die Zahl ihrer Organe teilweise nicht genau festgelegt ist. Neben den vorherrschend sternförmig symmetrischen Blüten gibt es auch solche mit nur einer Symmetrieebene (Rittersporn, Eisenhut). Die Zahl der Blütenblätter kann sogar bei ein und der- selben Art schwanken – man zähle einmal die Blütenblätter beim Leberblümchen (meist zwischen fünf und sieben pro Blüte) oder beim Frühlings-Adonis (Foto A). Bei den Staubblättern ist dies noch ausgeprägter (falls man sich überhaupt die Mühe macht, sie zu zählen). Dass noch keine Fixierung auf einen einheitlichen Bauplan vorliegt, ist einer der Gründe, warum man sich vorstellt, dass die Hahnenfußgewächse weit unten im Stammbaum, nahe dem Ursprung der Blütenpflanzen stehen. Die Form der Blätter ist eher selten „hahnenfußartig“ (Foto B), sondern leider recht vielgestaltig – man- che sehen denen der Storchschnabelgewächse zum Verwechseln ähnlich (diese haben aber am Grund des Blattstiels Nebenblättchen; im Foto C Gelber Eisenhut links, Waldstorchschnabel rechts). Andere sind zungenförmig oder dreilappig, wie beim Leberblümchen (Foto D). Da die Gattungen aber trotz- dem schon anhand der Fotos (in Bd. 1 ab S. 54) zu erkennen sind, verzichten wir auf einen Schlüssel. A B C D Überwinternde Blätter der Schneerose Staubblätter Fruchtknoten Blütenblätter Kapitel 3: Die Pflanzenfamilien

18 Hahnenfußgewächse, Ranunculaceae Der Gehalt an Giftstoffen ist ein Hinweis darauf, dass die Hahnenfußgewächse an Standorte an- gepasst sind, die stark von Pflanzenfressern frequentiert werden. Giftige Kräuter in Weidestep- pen (im Fachjargon auch „Trockenrasen“) sind aus der Sicht von Pusztahirten Weideunkräuter, aus niederösterreichischer Naturschutzsicht wegen Verlust der Standorte selten gewordene, ge- fährdete und gesetzlich geschützte Arten, wie Frühlings-Adonis und Küchenschellen. Ranuncu- laceen gehören zum Arteninventar praktisch jeder Weide und Wiese. In der Gattung Hahnenfuß gibt es sowohl an Trockenstandorte angepasste Arten, z.B. Knollen-Hahnenfuß oder Illyrischer Hahnenfuß – beide mit Speicherknollen –, wie an sehr nassen, luftarmen Böden vorkommende, wobei deren unterirdische Organe durch ein Belüftungsgewebe mit Sauerstoff versorgt werden (Kriech-H., Brennender H., Gift-H.). Die besonders giftigen Eisenhüte sorgen (mit giftigen und schlecht schmeckenden Arten aus anderen Familien) dafür, dass Pflanzenfresser auch in Hoch- staudenvegetation 3 (trotz des üppigen Pflanzenwachstums) nicht fett werden. Foto A: Blauer Eisenhut dominiert eine Feuchtwiesenbrache bei Annaberg. Die beiden Hochstauden-Eisenhut- Arten (Blauer und Bunter E.) haben ebenfalls Speicherknollen. Diese ermöglichen es ihnen nach der Schneeschmelze rasch auszutreiben – eine Anpassung an Standorte, die spät ausapern, wodurch die Vegetationszeit sehr kurz wird. Das Foto B zeigt die Speicherknolle des Bunten Eisenhuts: (1) Mutterknolle für den heurigen Austrieb, (2) Narbe der abgestorbenen Knolle des vergangenen Jahres, (3) Tochterknolle vorbereitet für das nächste Jahr. Ein weiteres, bemerkenswertes ökologisches Charakteristikum der Familie ist, dass Hahnen- fußgewächse (weltweit) zu den am höchsten steigenden Gebirgspflanzen gehören. In Österreich ist das der Gletscher-Hahnenfuß, der allerdings in NÖ nicht vorkommt. Der Alpen-Hahnenfuß (Bd. 1, S. 64) steigt in NÖ bis 2000 m (höher geht’s in unserem Bundesland nicht). h Alle Arten sind mehr oder weniger giftig. Die Bandbreite reicht dabei von extrem (Eisenhut) bis zu so wenig giftig, dass die Blätter der Feigwurz als Beigabe zum Frühlingssalat verwendet wer- den können. Die Bandbreite der in den einzelnen Gattungen vorkommenden Giftstoffe ist vielfäl- tig: Alkaloide – starke Nervengifte (grob charakterisiert) – von unterschiedlichem Aufbau, scharf schmeckende, hautreizende (blasenziehende) Verbindungen (z.B. im Scharfen Hahnenfuß, die 3 Siehe Kasten „Hochstauden“ auf S. 23 A B Mutterknolle für den heuri- gen Austrieb Narbe der abgestorbenen Knolle des vergangenen Jahres Tochterknolle vorbereitet für das nächste Jahr

19 aber beim Trocknen chemisch verändert und damit im Heu ungiftig werden), blausäurehaltige Verbindungen, und – eher selten – Herzgifte (v. a. Adonis). Wegen der Giftigkeit ist heute nur noch die arzneiliche Verwendung weniger Arten und nur in homöopathischer Aufbereitung („Po- tenzierung“, „Verdünnung“) üblich (Aconitum als Grippemittel, Pulsatilla als „Frauenmittel“). Ei- senhut wurde schon im Altertum zu Giftmorden benützt; Vergiftungen durch Aconitum, z. T. mit tödlichem Ausgang, kommen aber bis heute vor, z.B. durch Verwendung als „Wildgemüse“ (!), Verwechslungen, Unkenntnis, Neugier, (Selbst-)Mordabsicht. Alle Teile der Eisenhutpflanze sind stark giftig. Daran ist auch bei den schönen Eisenhutformen zu denken, die als Zierpflanzen im Garten stehen: Wenige Blätter oder Blüten können für ein Kleinkind tödlich sein. Für Floristen: Aconitin wird auch über die Haut aufgenommen, beim Schneiden, Binden etc. sind deshalb Hand- schuhe empfehlenswert! In der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) setzt man Aconitum- wurzeln als Arzneimittel ein, die durch spezielle Präparation „entgiftet“ sind. Gattung: Waldrebe, Clematis Die einzige Gattung der Familie mit gegenständiger Blattstellung. Der Griffel wächst nach der Blüte (wie bei den Küchenschellen, Bd. 1, S. 68) zu einem Federschweif aus. • Mit Blattstielranken kletternde, verholzte Lianen – Blüten weiß → Waldrebe (Gewöhnlich-Waldrebe), C. vitalba (s. Bd. 4) – Blüten blau oder violett → Alpen-Waldrebe, C. alpina (s. Bd. 4) (diese beiden einzigen Holzpflanzen in der Familie werden bei den Gehölzen in Bd. 4 vorgestellt) • Nicht rankende Wiesen- oder Saumpflanzen – Blüten dunkelviolett; Blätter ungeteilt → Ganzblatt-Waldrebe, C. integrifolia (Fotos 1a, b) – Blüten weiß; Blätter gefiedert → Aufrechte Waldrebe, C. recta (S. 20, Fotos 1a, b) 1 Ganzblatt-Waldrebe, Clematis integrifolia 30–50 cm V–VI G3f, K s gi? + Blüten rel. groß (3–4 cm lang), einzeln, lang ge- stielt, nicken Nur noch in wenigen wech- selfeuchten Mähwiesen, hier aber dann in manchen Jah- ren zahlreich (der schönste Blühaspekt vor dem zweiten Schnitt), am ehesten im Au- bereich der March (z. B. bei der Fähre in Angern), selte- ner in Auwaldsäumen (am Wiesenrand). 1a 1b Hahnenfußgewächse, Ranunculaceae

20 1 Aufrechte Waldrebe, Clematis recta 100–150 cm VI–VII K s gi? 2 Mäuseschwänzchen, Myosurus minimus 5–10 cm IV–VI 1 T4, Ä ss + Blüten ca. 1 cm ∅, grünlich gelb + Blätter grasartig + Pflanze zur Fruchtzeit auffällig, da sich dann der Blütenboden „schwanzartig“ verlängert, damit die vielen Früchtchen Platz haben Auf schweren, kalkfreien, im Frühjahr oberflächlich nassen Böden in schütterer Vegetation; früher in NÖ in Äckern nicht selten, heute praktisch ausgestorben (aber sehr häufig im Nordburgenland, z.B. im Bereich der Langen Lacke bei Apetlon). 3 Hornköpfchen (Gerad-H.), Ceratocephala orthoceras 2–5 cm III–IV 1 bis P1 ss § + Früchte mit spitzem, geradem Schnabel + Blätter zierlich dreischnittig Sandpionier aus dem östlichen Mittelmeerraum, in NÖ nur noch an einer Stelle an einer Straßenböschung in Mödling, die zu einem Naturdenkmal erklärt wurde. 4 Schmuckblümchen (Windröschen-S.), Callianthemum anemonoides 10–25 cm III–V P4, W1 s + Blüten ansehnlich (∅ 3–4 cm) + zahlreiche (10–18) weiße (bis leicht rosafarbene), innen gelbe Blütenblätter + Blätter fein zerteilt, entfalten sich erst nach der Blütezeit Blüht sofort nach der Schneeschmelze auf offenen, (dolomit-)grusigen Bodenstellen und in (schattigen) Felsen, so entlang der Straße zwischen Ulreichsberg und dem Gscheid (bei Kernhof). 1a 1b Hahnenfußgewächse, Ranunculaceae

21 2a 2b 3 4 Hahnenfußgewächse, Ranunculaceae Gattung: Wiesenraute, Thalictrum Sowohl am Bau der Blüten als auch nach der Form der Blätter ist die Familienzugehörigkeit nicht leicht zu erraten. Die Gattung ist aber an den auffällig langen Staubfäden leicht zu erkennen, die als Anpassung an Windbestäubung gedeutet werden (Insekten besuchen die Blüten aber auch). Die Blütenblätter selbst sind viel kürzer und fallen früh ab. • Staubfäden (und damit Blüten) lila bis weiß, werden nach oben zu (d.h. unterhalb des Staubbeu- tels) dicker (Foto A); hochwüchsige Kräuter in Bergwiesen und Hochstaudenfluren höherer Lagen → Akeleiblättrige Wiesenraute, T. aquilegiifolium (Bd. 1, S. 56) • Blüten und Staubfäden aufrecht, dicht gedrängt an den Enden der Blütenstandszweige; Staubfä- den (und damit Blüten) gelblich; hochwüchsige Kräuter in Feuchtwiesen, Auen, an Ufern und in Gräben tieferer Lagen → Gelbe Wiesenraute, T. flavum s. l. (S. 22, Fo- tos 1a, b, c) • Blüten überhängend, einzeln in lockeren Blüten- ständen, Staubfäden hängen, (blass)gelblich oder grünlich; meist eher kleinere Kräuter magerer, trockener Standorte: Trockenwiesen und deren Säume, Waldlichtungen, Felshänge → Kleine Wiesenraute, T. minus s. l. (S. 22, Foto 2) 4 Beide (entfernt) mit den Maikäfern verwandt; ihre Larven leben in morschem Holz oder in Komposthaufen. Rosenkäfer und Pinselkäfer 4 futtern die zarten inneren Blütenteile. A

22 1 Gelbe Wiesenraute, Thalictrum flavum s. l. 50–120 cm VI–VII G2, 4, T3 mh gi? Wird in zwei, nicht leicht unterscheidbare Arten oder Unterarten unterteilt: Die häufigere von beiden ist die Glänzende Wiesenraute (T. lucidum) mit glänzenden Blättern (Foto 1b), duftenden Blüten und lockerem Blü- tenstand. G Die seltene Labkraut-Wiesenraute (T. simplex subsp. galioides) hat meist hängende Blüten und erinnert durch die sehr schmalen Blätter an das Echte Labkraut (Bd. 1, S. 196). Sie wächst in wechselfeuchten bis feuchten Wiesen und Säumen, z.B. im Wiener Becken (bei Ebreichsdorf) und im Marchtal. 2 Kleine Wiesenraute, Thalictrum minus s. l. 10–100 cm V–VIII K, W1, P4 mh gi? Formenreich, mehrere Unterarten (früher Arten): susp. minus – relativ hochwüchsig und spät (VII–VIII) blü- hend; subsp. majus – Blätter blaugrün bereift, Schwarzföhrenwälder über Dolomit; subsp. saxatile – klein- wüchsig, früh blühend (V–VI); lichte, trockene Wälder. Hahnenfußgewächse, Ranunculaceae 1a 1b 1c 2

23 HOCHSTAUDEN Obwohl leicht und allgemein verständlich, ist „Hochstauden“ (so wie „Zwergstrauch“ 5 ) ein Fachwort. Der Begriff „Altiherbosa“ hat sich auch in der Fachsprache nicht durchgesetzt, er weist uns aber da- rauf hin, dass es sich hier nicht um einzelne Pflanzenarten, sondern um einen Vegetationstyp, eine Pflanzengemeinschaft handelt. Besonders charakteristisch ist sie im Gebirge, von der Bergstufe bis in die subalpine Stufe ausgeprägt, auf Flächen, die lange vom Schnee bedeckt sind und den ganzen Sommer hindurch gut durchfeuchtet sind. Das sind vor allem Lawinenrinnen und andere Mulden auf Schatthängen; Hochstauden gibt es auch an Ufern und unter entsprechend feuchtem Latschen- oder Grünerlenkrummholz oder auch im subalpinen/hochmontanen Wald. Wird die Bewirtschaftung von Wiesen und Almweiden aufgegeben, so können Hochstauden eindringen, falls der Boden genügend feucht und nährstoffreich ist (und, nebenbei bemerkt, die Flächen für eine eventuelle Wiedernutzung nachhaltig unbrauchbar machen, s. S. 18, Foto A). Die Flora ist recht artenreich: Doldenblütler (z.B. Meisterwurz, Bärenklau, Glanz-Kerbel, Bach-Käl- berkropf), Hahnenfußgewächse (z.B. Eisenhüte*, Platanenblättriger Hahnenfuß*, Akeleiblättrige Wie- senraute*), Alpenampfer*, Grauer Alpendost*, Hain-Greiskraut* und Verwandte (Obir-Aschenkraut*, Bach-Aschenkraut*), Österreichische Gämswurz, Milchlattich, Bach-Nelkwurz, Wald-Storchschnabel, Pannonischer Enzian, Weißer Germer*, Geflecktes Johanniskraut* und einige Farn-Arten*. Wenn wir dabei – ausnahmsweise – über Niederösterreich hinausschauen, so ist bemerkenswert, dass wir in den Gebirgen Eurasiens unter ökologisch ähnlichen Situationen auch ganz ähnliche Vegetation finden, mit denselben Familienschwerpunkten, ja sogar manchmal mit denselben Gattungen und Ar- ten, vom Kaukasus über Sibirien bis nach Japan. Während in den Alpen die Hochstauden durchschnitt- lich etwa 1 m hoch sind, so erreichen sie im Kaukasus bis zu 5 m Höhe. Der nun auch bei uns bekannte und berüchtigte Riesen-Bärenklau (nicht Riesenbären-Klau) stammt von dort her (Bd. 1, S. 252) und wurde als Bienenfutter und Zierpflanze zu uns gebracht. Hochstauden sind ausdauernde Kräuter, die entweder zweijährig (und dann auf offene Bodenstellen zum Keimen angewiesen sind) oder in der Mehrzahl ausdauernd sind. Speicherorgane im Boden – wie etwa die Pfahlwurzeln von Alpenampfer oder Enzian – ermöglichen ihnen ein rasches Austreiben nach der späten Schneeschmelze, um den kurzen Sommer optimal ausnützen zu können. Da sie kei- ne Probleme mit der Wasserversorgung haben, brauchen sie kaum Festigungsgewebe. Die groß- und weichblättrigen, üppigen, aber zarten Pflanzen wären eine Verlockung für gierige Mäuler. Gegen sie wehren sich viele Hochstauden mit giftigen (oben mit * markiert) oder schlecht schmeckenden Stoffen, wie z.B. die Gerbstoffe der Nelkwurz und des Storchschnabels und die Bitterstoffe des Enzians. Hochstauden gibt es auch in tie- feren Lagen, vor allem an Ufern oder nordseitigen Waldrändern, auf feuchten, nährstoffreichen Böden. Doch sie sind nicht so ausgeprägt und artenreich wie die im Gebirge. Sie haben ja auch eine viel längere Vegetations- zeit und viel mehr Konkurrenz durch andere Arten, vor allem hochwüchsige Gräser. Typische Hochstauden tieferer Lagen sind z. B. die großen Baldriane (Breitblatt- und Holunderblatt- Baldrian), das Große Mädesüß, der Wiesenkerbel, der Beinwell oder der Wald-Geißbart. 5 Wem dies zu simpel klingt, der kann auch „Nanophanerophyten“ sagen. Hochstauden mit Bach-Kälberkropf, Hain-Greiskraut und Gutem Heinrich am Schneeberg Hahnenfußgewächse, Ranunculaceae

24 B C D Gattung: Windröschen, Anemone (Vor-)Frühlingsblüher mit Dreier-Blattquirl am Stängel, i.U.z. Muschelblümchen, Isopyrum thalictroides (Bd. 1, S. 70; Fotos A, B unten) • Blüten gelb, Quirlblätter fast ungestielt → Gelbes Windröschen, A. ranunculoides (Bd. 1, S. 66) • Blüten weiß, in mehrblütiger Dolde, die aus einem Blattkranz entspringt (da Quirlblätter ungestielt) (Fotos C, D); Alpenpflanzen → Narzissen-Windröschen, A. narcissiflora (Bd. 1, S. 68) • Blüten weiß, einzeln – Blütenblätter außen weißfilzig w Blüten groß (4–6 cm ∅), wärmeliebende Saumpflanze tiefer Lagen → Steppen-Windröschen, A. sylvestris (Bd. 1, S. 66) w Blüten kleiner, sehr seltene subalpine Felsenpflanzen → Baldo-Windröschen, A. baldensis (S. 25, Foto 2) – Blütenblätter außen kahl w Jedes der Quirlblätter zwar dreigeteilt, dann aber nur noch gezähnt, Staubbeutel weiß; nur im südwestlichen NÖ → Dreiblatt-Windröschen, A. trifolia (S. 25, Foto 1) w Jedes der Quirlblätter dreigeteilt, die einzelnen Teilblättchen dann nochmals tief eingeschnitten, Staubbeutel gelb; weit verbreitet und häufig → Busch-Windröschen, A. nemorosa (Bd. 1, S. 66) A Hahnenfußgewächse, Ranunculaceae

25 1 Dreiblatt-Windröschen, Anemone trifolia 10–30 cm V–VI W2, G1 mh gi? 2 Baldo-Windröschen, Anemone baldensis 5–15 cm VI–VIII A3, 7 ss Auf dem Schneeberg direkt hinter dem Hotel unterhalb des Pfades zum Herminensteig (Absturzgefahr!). 1 2 Gattung: Hahnenfuß, Ranunculus A. Blüten weiß • Flutende Wasserpflanzen oder kriechend auf tro- ckengefallenen Schlamm- und Sandufern → Wasser-Hahnenfußarten (s. Bd. 4) • Aufrecht und hoch wachsende Uferpflanzen, auch in feuchten Hochstaudenfluren → Platanen- und Eisenhut-Hahnenfuß, R. platani- folius und aconitifolius (Bd. 1, S. 62) • Kleinwüchsige Art der (sub)alpinen Stufe der Kalk- alpen → Alpen-Hahnenfuß, R. alpestris (Bd. 1, S. 64) B. Blüten gelb • Blätter hellgrün, lederig, eher hahnenkammartig (als hahnenfußartig), kleinwüchsige Alpenpflanze (Foto A) → Kamm-Hahnenfuß 6 , R. hybridus (Bd. 1, S. 62) 6 Die hübschen Pflänzchen mit den skurrilen Blättern sind z. B. entlang des Pfades vom Hotel Hochschneeberg zum Herminensteig recht häufig (Blütezeit: Anfang Juni). A Hahnenfußgewächse, Ranunculaceae

26 • Blätter ungeteilt, schmal zungenförmig, Pflanze nasser Standorte – Stängel aufrecht, dick, hohl, bis über 1 m hoch, Blätter spitz, Blüten groß (∅ 2–4 cm) → Zungen-Hahnenfuß, R. lingua (S. 27) – Stängel niederliegend, aufsteigend, seltener aufrecht, Blüten kleiner (Foto A) → Brennender Hahnenfuß, R. flammula (Bd. 1, S. 62) • Früchte bizarr bestachelt (Bd. 1, S. 63, Foto 4b) → Acker-Hahnenfuß, R. arvensis • Früchte dicht behaart, Grundblätter und Stängelblätter sehr unter- schiedlich (Bd. 1, S. 61, Foto 4) → Goldschopf-Hahnenfuß, R. auricomus • Kelchblätter nach unten geschlagen (Bd. 1, S. 59, Foto 3a) – Pflanze auf Trockenrasen im pannonischen Raum, Blätter weißlich grün, da dicht seidig behaart → Illyrischer Hahnenfuß, R. illyricus (S. 27, Foto 1) – Pflanze auf ± trockenen Wiesen → Knollen-Hahnenfuß, R. bulbosus (Bd. 1, S. 58) – Pflanze auf Feuchtstandorten w Blüten klein, blassgelb; Fruchtstand auffällig walzenartig; Stängel ± kahl → Gift-Hahnenfuß, R. sceleratus (S. 27, Fotos 2a, b) w Blüten sattgelb; Fruchtstand halbkugelig; Stängel abstehend behaart → Sardischer Hahnenfuß, R. sardous (S. 29, Foto 1) • Pflanzen anders – Blütenstiele mit Längsfurchen (Bd. 1, S. 61, Foto 3b) w Grundblätter wie Bd. 1, S. 61, Foto 1 → Wald-Hahnenfuß, R. nemorosus w Grundblätter wie Bd. 1, S. 61, Foto 3c → Vielblütiger Hahnenfuß, R. polyanthemos – Blütenstiele ohne Längsfurchen w Große, dicht abstehend behaarte Pflanze feuchter Wälder → Wolliger Hahnenfuß, R. lanuginosus (Bd. 1, S. 60) w Sehr häufige, aufrecht wachsende, kahle (oder schütter anliegend behaarte) Grünlandpflanze → Scharfer Hahnenfuß, R. acris (Bd. 1, S. 58) w Häufige, mit wurzelnden Ausläufern kriechende Art auf feuchten und/oder schweren Böden; mittlerer Blattabschnitt länger gestielt als die seitlichen (S. 59, Foto 2b, rechts) → Kriech-Hahnenfuß, R. repens (Bd. 1, S. 58) w Eher gedrungen wachsende Gebirgspflanzen in der (sub)alpinen Stufe der Kalkalpen → Berg-Hahnenfuß, R. montanus agg. (3 schwer unterscheidbare Arten, Bd. 1, S. 63, Foto 1: R. montanus s. str.) A Hahnenfußgewächse, Ranunculaceae

27 Zungen-Hahnenfuß, Ranunculus lingua (ohne Abb.) 50–150 cm VI–VIII T3 ss § Auffälliger, hochwüchsiger und großblütiger Hahnenfuß im Röhricht und im Überschwemmungsbereich eher nährstoffreicher, stehender oder langsam fließender Gewässer; auch in „Biotopen“ ausgepflanzt. 1 Illyrischer Hahnenfuß, Ranunculus illyricus 30–50 cm V–VI TR s + an der seidigen Behaarung und dem Blattschnitt auch im nicht blühenden Zustand leicht zu erkennen + Blüten einzeln, rel. groß (∅ 2–3 cm), schwefelgelb 2 Gift-Hahnenfuß (Unheil-H.), Ranunculus sceleratus 10–100 cm VI–X 1 bis G4, T3 mh gi!! Bevorzugt nasse, nährstoffreiche Standorte, besonders häufig in Entwässerungsgräben. 1 2a 2b Hahnenfußgewächse, Ranunculaceae

28 1 Sardischer Hahnenfuß (Sardinien-H.), Ranunculus sardous 10–30 cm V–IX Ä, T3 ss gi! Ähnelt im Blattschnitt stark dem Knollen-H., jedoch völlig anderer Standort (und keine Knolle im Boden). Auf schweren, vernässten, verdichteten Böden (Weideland), sehr selten geworden. Hahnenfußgewächse, Ranunculaceae; Erdrauchgewächse, Fumariaceae Familie: Erdrauchgewächse, Fumariaceae Gattung: Erdrauch, Fumaria • Blüten groß (7–9 mm lang) – Früchte oben eingedellt, etwas breiter als lang, Kelchblatt schmäler als die Blüte; sh → Gewöhnlicher Erdrauch, Fumaria officinalis subsp. officinalis (Bd. 1, S. 72; Foto A, Foto B) (Die seltene Unterart subsp. wirtgenii hat kugelige Früchte mit einem angedeuteten Spitzchen (s. Bd. 1, S. 73, Foto 5a) – Früchte rundlich, kurz bespitzt; Kelchblatt rundlich, gleich breit oder breiter als Blüte; s → Schnabel-Erdrauch, Fumaria rostellata (ohne Abb.) • Blüten kleiner (4–6 mm lang); Pflanzen blaugrün (bereift) – Blüte blassrosa; h → Blasser Erdrauch, Fumaria vaillantii (Foto 2) – Blüte purpurrosa; s → Dunkler Erdrauch, Fumaria schleicheri (Foto 3) Schnabel-Erdrauch, Fumaria rostellata (ohne Abb.) 15–50 cm VI–IX P2 s gi!! + Am breiten Kelchblatt leicht zu erkennen 2 Blasser Erdrauch, Fumaria vaillantii 10–20 cm V–VIII Ä, P2 h gi!! + Fruchtstiel nur wenig länger als sein Deckblatt (Fotos 2a, b) Häufig in Getreideäckern. Nah verwandt mit den Mohngewächsen, ebenfalls giftig, aber ohne Milchsaft. In NÖ nur 2 (3) Gattungen mit ca. 10 Arten. Die Gattung Corydalis, Lerchensporn, ist bereits in Bd. 1, S. 74–77, ent- halten. Die zweite Gattung, Fumaria, Erdrauch, wird hier vorgestellt und verschlüsselt. Die verwil- derte Zierpflanze, den Gelben Lerchensporn, Pseudofumaria lutea (Corydalis lutea), mit goldgelben Blüten und stark verzweigten zarten Stängeln findet man häufig in Mauerritzen.

29 3 Dunkler Erdrauch, Fumaria schleicheri 10–30 cm V–VI Ä, P2 s gi!! + Fruchtstiel ca. 3 × so lang wie sein Deckblatt Erdrauchgewächse, Fumariaceae 3 1 2a 2b B A Kelchblatt Kelchblatt Deckblatt

30 Nelkengewächse, Caryophyllaceae Familie: Nelkengewächse, Caryophyllaceae Ackerspörgel A Die Familienzugehörigkeit ist auch ohne Blüten gut erkennbar, denn die Blätter sind einfach ge- baut, ungeteilt, ganzrandig (d.h. Blattrand nie gezähnt oder gelappt), oft schmal, grasartig oder sogar nadelförmig und stehen fast immer gegenständig am Stängel. (Fotos B, C) Bei der Zahl der Blütenorgane herrscht die Zahl 5 vor, es gibt aber auch Abweichungen von dieser Regel. Wichtig für die Unterteilung der Familie (in Unterfamilien) ist der Kelch, dessen Blätter zu einer Röhre verwachsen (Foto D) oder frei sein können. Eine ganze Reihe von Arten der Familie ist auf saure Böden beschränkt, sie sind verlässliche „Säurezeiger“. (s. Kasten Bd. 1, S. 82). Dazu gehören z.B. neben der Pechnelke der Ackerspörgel und die Knäuel-Arten. Blütenformel: k K 5 od. (5) B5 5 + 5 od. 5 2–5 (Foto A) Klatschnelke, Bd. 1, S. 86 B C Große Sternmiere, Bd. 1, S. 84 D Kegel-Leimkraut

31 Eine große Gruppe von Nelkengewächsen sind die einjährigen Pioniere, Besiedler offener Bo- denstellen. Man findet sie daher häufig in Äckern und Gärten, wo sie allerdings wegen ihrer geringen Konkurrenzkraft nicht schädlich werden, also kaum als Unkräuter bezeichnet wer- den können (z.B. das sehr häufige Sandkraut). Auf Substraten, die für Pflanzenwachstum so ungünstig sind, dass nur wenig Konkurrenz durch Vertreter anderer Familien zu erwarten ist, sind Nelkengewächse in ihrem Element: auf zumindest im Sommer sehr stark austrocknenden, nährstoffarmen Sanden und Schlacken (Bahngelände), auf Silikatgrus oder in (Granit-)Pflaster- ritzen (wo man fast immer „Sagina“ (Bd. 1, S. 78) antrifft). Auch viele Alpenpflanzen stammen aus dieser Familie. h Vor allem wegen ihres Saponingehalts sind einige wenige Arten als Arzneipflanzen in Verwen- dung, vor allem Bruchkraut und Seifenkraut. Andere, wie vor allem die Kornrade, sind deswegen giftig. Allerdings kommt es nur zu Vergiftungen, wenn größere Mengen der Samen (nicht der Pflanzen!) verzehrt werden, was früher vorgekommen ist, wenn Kornrade im Getreide wuchs, mit diesem mitgedroschen wurde und die Samen schließlich ins Brot gelangten. Nelkengewächse, Caryophyllaceae SCHLÜSSEL ZU DEN GATTUNGEN UND ARTEN 7 7 Der Taubenkropf (Cucubalus) ist ein exzentrisches Mitglied der Familie und wird hier nicht mit verschlüsselt. Er ist aber anhand der Fotos in Bd. 1, S. 77, leicht zu erkennen. Vier Teilschlüssel: A) Alpenpflanzen: Wenn man sich gerade in der subalpinen/alpinen Höhenstufe der Kalkalpen befindet, dann beginnt man am besten mit diesem Teilschlüssel, denn eine ganze Reihe von Nelkengewächsen kommt nur in dieser Höhenlage vor. Arten, die aus tieferen Lagen bis hierher aufsteigen können, werden zusätzlich erwähnt. B) „Nelken“: Kelch zumindest im unteren Teil zu einer Röhre verwachsen, mehrheitlich großblütige und farbige, seltener weiß blühende Arten, also typische „Nelken“ (Unterfamilie Caryophyllo- ideae); S. 36–43 C) Mieren, Sternmieren, Hornkräuter und andere: Kelchblätter nicht röhrig verwachsen, Blüten meist weiß, mehrheitlich kleinblütige Arten; S. 44–54 D) Die ganz Unscheinbaren: Blüten winzig, grünlich (manche mit weißem Hautrand); Pflanze sehr klein; Wuchs ± an den Boden gedrückt; S. 55–56 Teilschlüssel A: Alpenpflanzen Nelkengewächse gehören neben den Hahnenfuß- gewächsen zu den am höchsten steigenden Gebirgs- pflanzen. Einige wurden bereits in Band 1 vorge- stellt, wie die Alpennelke (Dianthus alpinus, S. 80), die Polstermiere (Minuartia sedoides, Bd. 1, S. 82) und die Polsternelke (Silene acaulis, Bd. 1, S. 86; Foto E). Alle hier (Bd. 3/Teilschlüssel A) aufgeführ- ten Arten haben weiße Blüten (sind nicht leicht zu unterscheiden) und sind ausdauernd. Zu den in Tieflagen häufigen Arten, die in subalpine Höhen aufsteigen, gehört vor allem das Acker-Hornkraut (Bd. 1, S. 84), das hier in einer kahlen Form auftritt. In den Lägerfluren der Almen und unter Latschen treten Wald-Sternmiere sowie Moos-Nabelmiere (siehe Schlüssel B), an sich Waldpflanzen, häufig auf. E

32 • Kronblätter tief eingeschnitten → Sternmieren (Hain-Sternmiere, Vogelmiere, Wassermiere, Foto Bd. 1, S. 82–85; S. 52, Foto A) • Kronblätter vorn deutlich eingekerbt – Blüten groß (Kronblätter über 1 cm lang) w nicht blühende Triebe kriechen (nur Blütentriebe aufrecht); in feuchten Gesteinsfluren in der subalpinen Stufe; ss → Dreigriffeliges Hornkraut, Cerastium cerastoides (ohne Abb.) w auch nicht blühende Triebe aufrecht; h → Acker-Hornkraut, Cerastium arvense (S. 49, Foto B) – Blüten kleiner → Quell-Hornkraut, Cerastium fontanum (S. 33, Foto 1) • Kronblätter vorn nur ganz leicht eingekerbt, Blüten klein, blassrosa oder weiß → Kriechendes Gipskraut, Gypsophila repens (S. 33, Foto 2) • Kronblätter vorn mit vier rundbogigen Zähnen → Strahlensame, Heliosperma (Bd. 1, S. 76) • Kronblätter vorn abgerundet oder spitz (wenn ganz leicht eingekerbt, dann groß (etwa 1 cm lang: Österreichische Miere, siehe unten) – Blätter (schmal) eiförmig → Wimper-Sandkraut, Arenaria ciliata (S. 35, Foto 1) – Blätter faden- oder nadelförmig w Kronblätter schmal, stehen deutlich auf Abstand § Blüten winzig, ∅ unter 5 mm → Sagina saginoides (S. 33, Foto 3) § Blüten größer v Blätter lang, nadelförmig, Blüten vierzählig (!) → Moos-Nabelmiere, Moehringia muscosa (Bd. 1, S. 78; S. 45, Foto B) v Blätter kurz, nadelförmig, aber etwas fleischig, Blüten fünfzählig → Wimper-Nabelmiere, Moehringia ciliata (S. 35, Foto 4) w Kronblätter breiter, decken sich beinahe § Blüten schmal glockenförmig; Kelchblätter liegen den aufrechten Kronblättern an; Pflanze meist um 10 cm hoch oder höher → Österreichische Miere, Minuartia austriaca (S. 35, Foto 2) § Kronblätter in der Blüte fast waagrecht ausgebreitet, Pflanze meist viel niedriger als 10 cm → Alpenmiere, Minuartia gerardii (S. 35, Foto 3) Nelkengewächse, Caryophyllaceae

33 1 Quell-Hornkraut, Cerastium fontanum s. str. 20–40 cm IV–VI A5, G6 mh Vertritt sozusagen das nahe verwandte und ähnliche Wiesen-Hornkraut (C. holosteoides, Teilschlüssel C) in der subalpinen Stufe. Im Unterschied zu diesem sind hier die Kronblätter deutlich länger als die Kelchblätter und der Stängel ist lang abstehend behaart. 2 Kriechendes Gipskraut, Gypsophila repens 8–20 cm V–IX A3 mh + Blätter auffallend blaugrün, bereift Der Stängel kriecht Felsspalten entlang oder bildet niederliegende, verzweigte Teppiche; die blütentragenden Stängel stehen aufrecht. 3 Alpen-Mastkraut (Alpen-Sternmoos), Sagina saginoides 2–7 cm VI–VIII A7, G6 mh + Pflanze sehr zart + Kronblätter etwas kürzer als der Kelch + am Grund meist eine zentrale, sternförmige Blattrosette Auch häufig entlang von Quellen und in vom Schmelzwasser durchfeuchteten Magerweiden. 1 2 3a 3b Nelkengewächse, Caryophyllaceae

34 1 Wimper-Sandkraut, Arenaria ciliata 2–5 cm VII–VIII A1 h + Blüten ca. 1–1,5 cm ∅ + Blätter eiförmig, in der unteren Hälfte am Rand mit Wimpern G Das seltene Großblütige Sandkraut, A. grandiflora, hat ganz kurze nadelförmige Blätter mit haarfeiner Spitze; auch der Kelch ist stachelspitzig; es bildet am Grunde verholzte, vielstängelige, ca. 10 cm hohe Büsche in Felsen und Schutt der subalpinen Stufe der Kalkalpen. 2 Österreichische Miere, Minuartia austriaca 8–20 cm VI–VIII A3, 4 h + mehrere locker stehende aufrechte Stängel entspringen aus einer am Boden verzweigten Achse + Blüten meist zu zweien an langen Stängeln Häufig in grobblockigen Schutthalden, etwas feuchtigkeitsliebend, erträgt Schatten. G Die Karpaten-Miere, M. langii, ist sozusagen das wärmebedürftige Gegenstück: Sie ist derber, hat sichelförmi- ge Blätter und etwas größere Blüten mit kapuzenförmigen Kelchspitzen (bei der Österr. Miere sind sie spitz). Ihre bevorzugten Standorte sind sonnige Spalten in Kalk- und Dolomitfelsen in der Bergstufe der Voralpen (z. B. bei der Ruine in Losenheim). 3 Alpenmiere (Alpen-Frühlings-Miere), Minuartia gerardii 2–10 cm VI–IX A3, 1 h + aus lockeren kleinen Polstern entspringen aufrechte blühende Stängel + Blüten mit ca. 5 mm langen eiförmigen (sich fast deckenden) Kronblättern + Stängel oft mehr als dreiblütig 4 Wimper-Nabelmiere, Moehringia ciliata 2–8 cm VI–VIII A4, 7, 1 mh + Stängel verzweigt, lang zwischen Gestein dahinkriechend + Blätter nadelförmig spitz, kurz, fleischig + Kronblätter etwas länger als der Kelch, schmal (i. U. z. sehr ähnlichen Alpenmiere) Feuchtigkeitsliebend: feuchter Feinschutt, feuchte Gesteinsfluren, Schneegruben; in der alpinen Stufe in Rasen- lücken. Nelkengewächse, Caryophyllaceae

35 1 2 3 4 Nelkengewächse, Caryophyllaceae

36 Teilschlüssel B: „Nelken“ • Blüten purpurn oder dunkelrosa – Kelchspitzen überragen die Krone deutlich → Kornrade, Agrostemma githago (Bd. 1, S. 78, s. auch Kasten S. 41) – Blütenblätter zerschlitzt → Kuckucks-Lichtnelke, Lychnis flos-cuculi (Bd. 1, S. 80) – Stängel unter den Knoten stark klebrig, dunkelbraun (wie mit Pech bestrichen, daher kleben oft Haare oder Insekten daran) (Foto A) → Pechnelke, Viscaria vulgaris (Bd. 1, S. 82) – Blätter breit eiförmig; Stängel abstehend behaart; Blüten groß mit Nebenkrone (Foto B) → Rote Lichtnelke, Silene dioica (Bd. 1, S. 86) – Blätter schmal, Kelch kegelförmig, bei der Reife aufgeblasen, Blüten hellpurpurn mit weißer Nebenkrone; Stängel klebrig; seltener, einjähriger Besiedler offener Sandböden § (Foto C) → Kegel-Leimkraut, Silene conica – Kelch am Grund mit schuppenartigen Blättchen 8 (Außenkelch) (Foto D) w Blüten zu mehreren am Ende des Stängels zusammengedrängt § Pflanze oben rau behaart; Blütenkrone klein, Blüten unscheinbar; verbreitet auf trocke- nen, sauren, offenen Böden → Büschelnelke, Dianthus armeria (S. 43, Foto 1) § Stängel und Blätter rau; Blüten groß, tief purpurrot, Kronblätter vorn mit schärferen Zäh- nen als bei der Steinnelke; in Wiesen im Marchtal; ss (vermutlich fast oder gänzlich aus- gestorben bzw. durch Baumaßnahmen ausgerottet) → Hügelnelke, Dianthus collinus (Foto E) § Pflanze kahl, Blüten ansehnlich → Steinnelke, Dianthus carthusianorum s. l. (Bd. 1, S. 80; Foto D) w Blüten einzeln an langen Stielen § langstängelige Magerwiesenpflanze; Krone mit weißen Punkten (und oft mit dunklem Ring) (Foto F) → Heidenelke, Dianthus deltoides (Bd. 1, S. 80) § kurzstielige Alpenpflanze; Krone innen mit dunklem „Spitzenmuster“ → Alpennelke, Dianthus alpinus (Bd. 1, S. 80) • Blüten hellrosa – Blüten sehr klein, hellrosa mit dunklen Streifen w Wuchs dichtrasig (ausdauernde Art mit vielen Trieben) auf warmen Trockenstandorten (Felsrasen, Mauern …) → Felsennelke, Petrorhagia saxifraga (Bd. 1, S. 78) w Einjährige, zarte, stark verästelte Pflanze auf vernässten Böden (meist Äcker) → Acker-Gipskraut, Gypsophila muralis (S. 43, Foto 2) 8 Merkmal der Gattung Dianthus (Nelke) Nelkengewächse, Caryophyllaceae

37 A B C Steinnelke mit Federgras D E F Nebenkrone Schuppenartige Blättchen (Außenkelch) Nelkengewächse, Caryophyllaceae

38 – Blüten größer w Kronblätter tief zerschlitzt § Wiesenpflanze (Foto A) → Prachtnelke, Dianthus superbus (Bd. 1, S. 80) § polsterbildende Felsenpflanze, ss (nur in der Mödlinger Klause und auf dem Anninger) (Foto B) → Mödlinger Federnelke, Dianthus plumarius subsp. neilreichii w Kronblätter nicht zerschlitzt § Blätter sehr schmal, Pflanze von Trockenstandorten v Kelch trockenhäutig, dunkelbraun → Pannonische Steinnelke, Dianthus pontederae (Bd. 1, S. 80) v Kelch trockenhäutig; hellbraun, einjährige Pionierpflanze auf trockenen, sandigen Böden, v. a. im Pannonicum; mh → Kopfnelke, Petrorhagia prolifera (Foto D) v Kelch grün-weiß gestreift, seltene Sandpflanze → Kegel-Leimkraut, Silene conica (s. o. unter „Blüten dunkelrosa“) § Blätter breit, netznervig v Pflanze entweder mit schmalem ( Pflanze) oder mit bauchigem Kelch ( Pflanze, da hier die Frucht Platz braucht) – also eine zweihäusige Art → Weiße Lichtnelke, Silene latifolia (Bd. 1, S. 86) v Blüten zwittrig, daher Kelch immer bauchig, Stängel etwas klebrig → Acker-Nachtnelke, Silene noctiflora (S. 43, Foto 3) § Blätter breit, mit 3 parallel verlaufenden Nerven, Pflanze wächst in Gruppen (Ausläufer) → Seifenkraut, Saponaria officinalis (Bd. 1, S. 86) • Blüten gelbgrün oder gelblich weiß, klein – Pflanze klebrig; Ackerwildkraut → Acker-Nachtnelke, Silene noctiflora (S. 43, Foto 3) – Pflanze nicht klebrig; Trockenrasenpflanze → Ohrlöffel-Leimkraut, Silene otites (S. 43, Foto 4) • Blüten weiß – Blütenblätter vorn zerschlitzt w Auf Sanddünen im Marchfeld (NSG Sandberge); blüht VII–X; ss (vom Aussterben bedroht) § (Foto C) → Sandnelke (Späte Federnelke), Dianthus serotinus w In Felssteppen der Hainburger Berge; s (lokal häufig), FFH → Hainburger Federnelke, Dianthus lumnitzeri (ohne Abb.) – Blütenblätter nicht zerschlitzt w Blüten winzig; Pflanze nur im Marchfeld auf trockenen Sandrasen § Stängel niederliegend, Blütentriebe aufrecht mit kleinen, dichten Teilblütenständen; ss (NSG bei Lassee) § → Sand-Gipskraut, Gypsophila fastigiata (ohne Abb.) Nelkengewächse, Caryophyllaceae

39 A B Mödlinger Federnelke mit Grauem Löwenzahn in der Mödlinger Klause, Naturpark Föhrenberge C D E Nelkengewächse, Caryophyllaceae

40 § Dicht verzweigter Stängel mit ausladenden Zweigen formt Kugelbüsche; Blütchen locker verteilt → Schleierkraut, Gypsophila paniculata (Bd. 1, S. 76) w Blüten ansehnlich § Pflanze stark klebrig-zottig, Wuchs kerzenartig, 50–70 cm hoch, Blattrand wellig, Blüten vormittags und abends geöffnet; ss, auf sandigen Trockenstandorten im Marchtal (Fotos A, B) → Kleb-Leimkraut, Silene viscosa § Stängel oben nur etwas klebrig v Häufige Art; Blütenstand stark einseitswendig, Blüten nicken (Foto C); Pflanze am Grund mit nicht blühenden Blattrosetten → Nickendes Leimkraut, Silene nutans (Bd. 1, S. 86) v Seltene Art; Blütenstand anders; Pflanze mit einzelnem blühendem Stängel ohne nicht blühende Blattrosetten → Hain-Leimkraut, Silene nemoralis (S. 42) § Stängel nicht klebrig v Pflanze behaart, entweder mit schmalem ( Pflanze) oder mit bauchigem Kelch ( Pflanze, da hier die Frucht Platz braucht), Blüten öffnen sich erst nachmittags oder abends („Nachtnelke“) → Weiße Lichtnelke, Silene latifolia (Bd. 1, S. 86) v Pflanze kahl (s. S. 30, Foto B, Familienbeschr.); Kelch aufgeblasen (Foto D) → Klatschnelke, Silene vulgaris (Bd. 1, S. 86) A B C D Nelkengewächse, Caryophyllaceae

41 Steckbrief Kornrade Ein „heimatloses Unkraut“ – Herkunft und Wildstandorte unbekannt; seit ältesten Zeiten Unkraut in Win- tergetreide (Foto aus den 1960er-Jahren, Roggenacker. Mittelburgenland), wurde mit dem Getreide „mitge- züchtet“ (natürlich unabsichtlich), übernahm die Eigenschaften einer Kulturpflanze: • Samen fallen nicht von selbst aus (da Kapselöffnung zu eng), keimen alle sofort und gleichzeitig, wenn sie in (oder auf) den Boden kommen, • die Kapseln wurden mitgeerntet und die Samen kamen beim Drusch ins Getreide (historisches Foto a. d. Waldviertel ca. 1985, Kornmandl (aus Getreidegarben) mit Kornrade und Roggentrespe (Bd. 2, S. 242) • und damit ins Saatgut und wurden mit dem Getreide im Herbst wieder ausgesät. Mit den modernen Methoden der Saatgutreinigung und dem Usus, nicht mehr das eigene Getreide als Saat- gut zu verwenden, verschwand die Kornrade schlagartig aus den Äckern; außerhalb kann sie sich kaum halten – ihre über Jahrtausende erfolgreiche Spezialisierung wurde ihr nun zum Verhängnis. Daher steht sie heute auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten. Naturschutz: Kornradensamen irgendwo auszusäen macht keinen Sinn – sie braucht Ackerbedingungen. Außerdem führen derartige Aktionen zur genetischen Verarmung der Art (es wird wohl nur eine Rasse vermehrt und verbreitet; ursprünglich waren zahlreiche Rassen vorhanden). Naturgartentipp: Empfehlenswert, keimt leicht (sogar bei 0° C) in jedem (offenen!) Boden. h Samen (je nach Rasse) ± schwach giftig (Saponine); das war früher ein Problem, wenn sie in großer Menge ins Brotgetreide und damit ins Mehl kamen; als Zierde in Garten oder Park jedoch völlig unbe- denklich (denn wer wird schon große Mengen der trockenen, harten Samen kauen?). Nelkengewächse, Caryophyllaceae

43 1 2a 2b 3 A 4 Vielblütiges Leimkraut Nelkengewächse, Caryophyllaceae

44 Teilschlüssel C: Mieren, Sternmieren, Hornkräuter und andere Kelchblätter nicht röhrig verwachsen, Blüten meist weiß, mehrheitlich kleinblütige Arten • Blüten rosa → Schuppenmiere, Spergularia • Kelchblätter weiß, scharf zugespitzt; Stängel fadenförmig, liegt am Boden, rot; ss § (Foto A) → Knorpelblume, Illecebrum verticillatum • Blätter extrem schmal, (fast) nadelförmig – Blätter weich; Stängel über dem Boden verzweigt; Pflanze auf feuchten bis frischen Böden und/ oder schattigen Standorten w Blüten vierzählig § Blütenblätter länger als Kelchblätter (Foto B) → Moosmiere, Moehringia muscosa (Bd. 1, S. 78) § Blütenblätter unauffällig, kürzer als die Kelchblätter oder fehlen ganz → Niederliegendes Mastkraut, Sagina procumbens (Bd. 1, S. 78) w Blüten fünfzählig § Pflanze sehr zart, ausgebreitet niederliegend, am Boden oft mit sternförmiger Blattrosette („Sternmoos“) → Mastkraut, Sagina (S. 33, Foto 3b) § Stängel aufrecht; Blätter in Quirlen; Ackerwildkraut auf sauren Böden → Ackerspörgel, Spergula arvensis (S. 47, Fotos 1a, b) – Blätter steif, Stängel steif aufrecht; Blütenblätter vorn abgerundet; Pflanze auf Trockenstand- orten → Miere, Minuartia (s. Kasten S. 46) • Blätter nicht extrem schmal – Die 5 Blütenblätter sind fast bis zum Grund gespalten, Blüten wirken daher 10-zählig → Sternmiere, Stellaria, s. Kasten S. 52 (Ausnahme: Große Sternmiere (Bd. 1, S. 84)) – Die Blütenblätter sind vorn nur eingekerbt („ausgerandet“); Fruchtkapsel länglich und etwas gebogen → Hornkraut, Cerastium (s. Kasten, S. 49–50) – Blütenblätter vorn gezähnelt; Wildkraut in Äckern und Weingärten → Dolden-Spurre, Holosteum umbellatum (Bd. 1, S. 82) – Blütenblätter vorn mit vier runden Bögen; Alpenpflanze → Strahlensame, Heliosperma (Bd. 1, S. 76) – Blütenblätter vorn abgerundet, kürzer als der Kelch § Blätter dunkelgrün, meist über 1 cm lang; Pflanze schattiger, frischer bis feuchter Stand- orte → Dreinervige Nabelmiere, Moehringia trinervia (S. 47, Foto 2) § Blätter graugrün; Pflanze sonniger, eher trockener Standorte → Quendel-Sandkraut, Arenaria serpyllifolia (S. 48, Foto 1) Nelkengewächse, Caryophyllaceae

45 Schuppenmiere, Spergularia Die einzige häufigere Art der Gattung ist die derbe Acker-Schuppenmiere (S. rubra, Bd. 1, S. 84) mit stachel- spitzigen Blättern und silberweiß glänzenden Nebenblättern. Die Flügel-S. (S. maritima) ist eine Pflanze der Salzsteppen; in NÖ begegnet man ihr selten (§) und am ehesten entlang von Straßen (Autobahnen) mit winter- licher Salzstreuung. Ihren Namen hat sie von dem breiten weißen Hautrand der Samen; im blühenden Zustand erkennt man sie an den relativ großen (∅ ca. 1 cm) blassrosa Blüten (Foto C). Kleinere, aber tiefrosa Blüten hat die sehr seltene Igelsamen-Schuppenmiere (S. echinosperma), die man an temporär trocken gefallenen (Fisch)- Teichufern im Waldviertel finden kann; §. Mastkraut 9 , Sagina Die fünf Arten, die aus NÖ angeben sind, kann man nur mit einer guten Lupe unterscheiden. In Pflasterritzen (und auf krumenfeuchten, sauren Ackerböden) fast allgegenwärtig ist das Niederliegende Mastkraut (S. pro- cumbens (Bd. 1, S. 78)). In hohen Lagen wächst das Alpen-Mastkraut (S. saginoides