Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Universitätsverlag Wagner

- Kategorie: Poesie und Drama

- Serie: Erinnerungen an Innsbruck

- Sprache: Deutsch

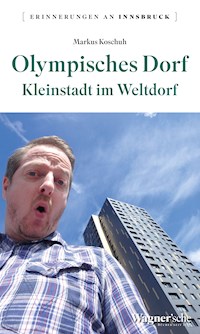

Eine Reise in die Vergangenheit Innsbrucks - lebendig in persönlichen Erinnerungen!Seine ersten sieben Lebensjahre verbrachte Tirols bekanntester Kabarettist Markus Koschuh im Olympischen Dorf, dem jüngsten Stadtteil Innsbrucks. Noch heute erinnern ihn Narben am Kopf an den wilden Ruf, den das Viertel einst hatte. Was hat es mit diesem Ruf auf sich? Und wie wild ist das O-Dorf, um das sich Legenden und Mythen ranken, heute noch? Quer durch die Häuserschluchten dieser Kleinstadt im Weltdorf Innsbruck begibt sich Markus Koschuh auf Spurensuche. Spannend, nah und äußerst unterhaltsam.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

ERINNERUNGEN AN INNSBRUCK

Band 5:

Markus Koschuh

Olympisches Dorf.

KLEINSTADT IM WELTDORF

Kann ein Herz in den Hals hinauf wandern? Für ein paar Schläge?

Das Herz in meinem Hals pochte jedenfalls heftig. Zumindest fühlte es sich so an. Auf den letzten 30 Metern musste ich mich etwa zehn Mal umgeblickt haben. Niemand sollte mich sehen. Niemand, außer meinen Freunden, die allesamt hinter einem dichten Busch warteten und zusahen.

Ich überquerte die Straße, die Stadt und Land so markant trennte – oder besser: Freund und Feind. Den Kugelfangweg. Ich tat so, als ob ich ein ganz normaler Spaziergänger wäre. Ein sehr junger Spaziergänger. Ein sechs Jahre alter Spaziergänger. Völlig normal also. Als ich den ersten Schritt weg vom Asphalt hinein in die rissige Erde machte, musste mir der Atem gestockt haben. In meiner Erinnerung hatte ich sogar mehr als sieben Minuten lang den Atem angehalten. Mindestens!

Ein zweiter, rascherer Schritt, ein dritter. Wie hatte ich das nochmal in Gedanken geübt? Zuerst so tun, als ob ich eben ein ganz normaler Spaziergänger wäre. Check. So mit den Händen am Rücken verschränkt, wie einer meiner Onkel es immer tut. Check. Dann rasch ins Feld hinein, noch ein letztes Mal umblicken, kein Zaudern und kein Zögern mehr, einfach geradeaus, nach etwa fünf Metern bücken und – zack! Check! Check?

Mein ganzer Hals war jetzt Herz. Das Knirschen der trockenen, staubigen Erde unter meinen Schuhen musste man doch kilometerweit hören! Es gab kein Zurück mehr. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie, sehr bald, einen Kuss von Bernadette bekommen. Ein letzter Schritt. Von weit her war das Motorengeräusch eines Traktors zu hören. Bernadette. Ein Kuss von Bernadette. Ich musste all meinen Mut zusammennehmen.

Ich packte mit der rechten Hand das Grün, riss daran und dann gab’s nur noch eines: Beine in die Hand nehmen und loooooooos! Viel zu schnell drehte ich mich um und landete der Länge nach auf dem Feld. Rasch wieder aufgerichtet, hastete ich mehr stolpernd als laufend über den Kugelfangweg zurück Richtung Busch. Wäre zu diesem Zeitpunkt zufällig ein Auto vorbeigefahren, wäre ich als Kühlerfigur von dieser schnöden Welt gegangen. Ein paar kindlich „gesprintete“ Schritte auf Asphalt, schließlich Gras. Es war geschafft. Ich hatte die Mutprobe unserer Hof-Bande gemeistert. Ich hatte, gestartet aus diesem einen Busch, eine Karotte vom Feld auf der anderen Straßenseite gestohlen. Ich war ein Held. Ich war mein eigener Held. Ich war Bernadettes Held.

Jenes Feld gibt es noch heute, wenn auch zur Straße hin entweder längst mit Häusern bebaut oder zum Inn hin (also gegenüber des Hallenbads O-Dorf) im Begriff, bebaut zu werden. Jene Straße, die ich als Sechsjähriger so heldenhaft überquert hatte, gibt es ebenso – natürlich – noch immer: Den Kugelfangweg, der den jüngsten Stadtteil Innsbrucks, das „Olympische Dorf“, von der Gemeinde Rum, oder besser: von Neu-Rum trennt. Mit der Besonderheit, dass alle geraden Hausnummern samt ihren Bewohnern zu Innsbruck gehören, die ungeraden Hausnummern samt Bewohnern aber zur Gemeinde Rum zählen. Der Kugelfangweg begrenzt das im Volksmund schlicht „O-Dorf“ genannte Stadtviertel nach Osten hin – und ist damit auch die östliche Grenze von Tirols Landeshauptstadt.

Bernadette hat mich damals übrigens tatsächlich geküsst. Auf die Wange. Auf die Wange! Nicht auf die Stirn, wie das meine Oma immer tat. Auf die Wange! Auch wenn an meiner Hand nur eine Minikarotte baumelte. Vielleicht war’s ein freundschaftliches Mitleidsbussi. Mir war es jedenfalls egal. Bernadette hatte mich geküsst und das war das Einzige, was zählte.

Von Erinnerungen an diesen östlichsten Punkt des O-Dorfs ausgehend, gleich hinter dem wegen des vielen verbauten Linzer Stahls als VOEST-Hochhaus bekannten 21-stöckigen Hochhaus Kajetan-Sweth-Straße 54, in dem ich sieben Jahre lang als Kind wohnte, soll das Olympische Dorf mit seiner Geschichte näher beleuchtet werden. Vor allem aber sind es seine Geschichten, seine Menschen und Besonderheiten, die im Folgenden näher betrachtet werden.

Es sind Geschichten einer rasant gewachsenen Kleinstadt – am Rande des Weltdorfs Innsbruck, das sich gerne als Weltstadt sieht.

DIE (ERFOLGS-)GESCHICHTE DES OLYMPISCHEN DORFES

Die Geschichte des in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck kurz und knackig „O-Dorf“ genannten Stadtteils ist in seinem Stadtteilwappen nahezu perfekt dargestellt: Im oberen Abschnitt eine weiße Schießscheibe samt zweier Fahnen, im unteren Bereich eine Abbildung des Olympiadenkmals mit seinen fünf Ringen, das an die Innsbrucker Olympiajahre 1964 und 1976 erinnert. Und nein, das bedeutet nicht, dass alle O-Dörfler ein Biathlongewehr aus olympischen Restbeständen unter dem Kopfpolster haben, sondern dass auf dem heutigen „olympischen Boden“ früher einmal scharf geschossen wurde. Die Schützenstraße und der Kugelfangweg heißen nicht umsonst so, wie sie eben heißen.

In etwa auf Höhe des heutigen Chinarestaurants „Yong Hao“ in der Schützenstraße, gegenüber der Pfarrkirche, stand seit 1893 der Tiroler Landeshauptschießstand. Man hatte für den Standort dieses Schießstandes ein Gebiet gewählt, das sich damals vor allem durch eines auszeichnete: Durch blankes Nichts. Oder besser: Weite, also „freies Schussfeld“ sozusagen. Nur vereinzelt gab es in der zur Gemeinde Arzl gehörenden Gegend Häuser, diese aber allesamt nördlich der Schützenstraße. Etwa den „Schererhof“ an der Haller Straße, auf Höhe des späteren Einrichtungshauses „Pollo“ (das als eine der Hauptattraktionen lange Zeit einen sprechenden Papagei in einem Käfig im Eingangsbereich platziert hatte). Heute hat dort die Firma „P. Max Maßmöbel“ ihren Sitz.

Für den Landeshauptschießstand hatte man ein riesiges Gebäude in damals zeitgemäßer, klobiger k. u. k.-Bauweise errichtet. Kaiser Franz Josef I. kam mit der zwei Jahre zuvor gebauten „Lokalbahn Innsbruck-Hall“ eigens zur Eröffnung. Die Bahn kam Jahrzehnte später nach dem Zweiten Weltkrieg liebevoll als „Die Vierer“ bezeichnet in der Region Innsbruck-Hall zu Weltruhm, der bis weit nach ihrer Einstellung 1974 nachhallte.

Nachdem der Schießstand mittels Lokalbahnhaltestelle und Zufahrtsstraße erreichbar war, sollte es nicht lange dauern, bis in der Gegend zwischen Haller Straße und Schützenstraße die ersten Häuser entstanden. 1934 bestand diese „Schießstandsiedlung“ aber aus noch eher bescheidenen 35 Häusern mit allerdings insgesamt rund 400 Menschen. Eine Kirche, zumindest eine kleine Notkirche, die erst 1949 geweiht wurde, gab es aber schon. Und was braucht es in Tirol viel mehr als eine Kirche samt ein paar Häusern herum? Später sollte am (Not-)Kirchenstandort in der Pontlatzerstraße 38 die Schützenapotheke Quartier beziehen, die ihrerseits 1976 an ihren heutigen Standort Ecke Schützenstraße/Josef-Kerschbaumer-Straße übersiedelte. Das Jahr 1934 wird an dieser Stelle deshalb erwähnt, weil es auch das Gründungsjahr der Freiwilligen Feuerwehr Neu-Arzl darstellt (Gründungsname: Freiwillige Feuerwehr Arzl 2. Zug), der ein eigenes Kapitel, nämlich „Feuer und Flamme für’s O-Dorf“, gewidmet ist.

Einen markanten Einschnitt für das Gebiet, das damals noch östlich von Innsbruck und nicht in Innsbruck gelegen war, bedeutet das Jahr 1940. Ohne viel Diskussion wurde von den herrschenden NS-Schergen verfügt, dass die Gemeinde Arzl fortan ein Bestandteil der Stadt Innsbruck zu sein habe. 1946 wurden die Arzler dann aber doch noch befragt, ob sie ein Teil Innsbrucks oder lieber wieder eine eigenständige Gemeinde sein möchten. Das Ergebnis war ein deutliches Bekenntnis zu Innsbruck. In „Arzl-Dorf“ waren knapp 60 Prozent der abgegebenen Stimmen für den Verbleib bei Innsbruck. In „Neu-Arzl“, der früheren „Schießstandsiedlung“, waren es sogar 92 Prozent.

Diese Siedlung wuchs weiter, und so wurden im Landeshauptschießstand bis ins Jahr 1958 zwei Räume als Klassenzimmer genutzt, ehe die Volksschule Neu-Arzl in der Rotadlerstraße eröffnet wurde und für geordnete Verhältnisse sorgte. Wenn ich es mir überlege, wäre ich gerne in eine der beiden Klassen im Landeshauptschießstand gegangen: Mühelos hätte ich mein mathematisches Nulltalent auf ein Knalltrauma, einen Tinnitus oder etwas Derartiges schieben können.

Ab 1962 ging im Osten Innsbrucks dann so richtig die Post ab (während heute vielen die ehemalige Filiale der Post in der Schützenstraße fehlt): Nach einer ersten negativen Bewerbung für Olympische Winterspiele 1951 hatte Innsbruck den Zuschlag für die Ausrichtung der Winterspiele 1964 erhalten. Was muss das damals für ein Aufbruchssignal gewesen sein! Noch immer lebten viele tausend Innsbruckerinnen und Innsbrucker in den zahlreichen über die Stadt verteilten Barackensiedlungen – nun setzte Bürgermeister Alois Lugger alles daran, die vermutlich ersten Olympischen Spiele mit Nachhaltigkeitsfaktor umzusetzen. Erstmals in der Olympischen Geschichte sollte das Athletendorf im Anschluss auch Wohnraum für die lokale Bevölkerung sein. Und Lugger war findig und kreativ: Durch geschickte Verhandlungen lotste er Wohnbauförderungsgelder aus anderen Bundesländern nach Innsbruck oder zapfte über Umwege diverse Wiederaufbaugelder an. Dem langjährigen ÖVP-Bürgermeister Alois Lugger kann und sollte man seine fehlende Berührungsangst mit dem (deutsch-)nationalen Lager der Nachkriegszeit nicht vergeben – doch was Luggers Wirken in puncto Wohnbau für viele in Innsbruck lebende Menschen bedeutete, hat sich verständlicherweise viel tiefer ins kollektive Gedächtnis der Tiroler Landeshauptstadt eingebrannt.

Zwischen Schützenstraße und An-der-Lan-Straße, gleich anschließend an den Landeshauptschießstand, entstanden in den Jahren 1961 bis 1963 die ersten acht Hochhäuser des ersten „Olympischen Dorfes“. Fast an der Grenze zu Neu-Rum, südlich der An-der-Lan-Straße, entstand das Presse- und Veranstaltungszentrum für Olympia 1964 – die Gebäude für den späteren Kindergarten, den Hort und den Mehrzwecksaal. Auf Luftaufnahmen von damals ist schön zu sehen: Die vielen Felder, die wie ins Nichts hingebauten acht Hochhäuser der An-der-Lan-Straße, von der An-der-Lan-Straße zum Inn hin unbebaute Fläche. Keine Innpromenade, keine Kajetan-Sweth-Straße, kein Hauptschulgebäude, kein Hallenbad. Dort sollte erst im Vorfeld der zweiten Olympischen Winterspiele 1976 gebaut werden.

Bis dahin riss die Bautätigkeit im neuen Stadtteil „Neu-Arzl – Olympisches Dorf“ aber nicht ab. Im Bereich Neu-Arzl kamen weitere Ein- und Mehrfamilienhäuser dazu (zum Beispiel in der Monte-Piano-Straße, der Pasubiostraße oder der langgezogenen Pontlatzerstraße). Ab 1964 bauten auch private Bauträger nördlich des noch unregulierten Inn Hochhäuser, das „Hochhaus Schützenstraße“ entstand unter erschwerten Bedingungen (siehe Kapitel „Das O-Dorf-ABC, Buchstabe „Z“) und am Ende des noch vorhandenen Schießstandes wurde das zu dieser Zeit höchste Hochhaus gebaut, das damals wie heute in kaum genauer definierbarem Graubraun ein markanter Punkt der Schützenstraße (Hausnummer 46) ist. Weiter südlich, gleich am Beginn der An-der-Lan-Straße direkt am Inn, wurden die ersten „Stern“-Hochhäuser hochgezogen („Stern“ deshalb, weil deren Grundriss an die Form eines Sterns erinnert). Und als ob der Osten Innsbrucks nicht ohnehin schon Bauboomregion Nummer eins gewesen wäre, kam schließlich die Entscheidung, dass Innsbruck im Jahr 1976 ein zweites Mal Olympische Winterspiele ausrichten würde. Die Vorlaufzeit war dieses Mal aber bedeutend kürzer – Innsbruck war als Ersatz für den vorgesehenen Austragungsort Denver eingesprungen, nachdem eine Volksabstimmung im US-Bundesstaat Colorado ein deutliches Nein zur Verwendung von Steuergeldern für Olympia ergeben hatte.

Diese knapp bemessene Vorlaufzeit (Übertragung der Winterspiele an Innsbruck in Lausanne am 4. Februar 1973) brachte mit sich, dass man sich keine Zeit für Architektenwettbewerbe nehmen wollte – doch trotzdem wurden neuerlich über 600 Wohnungen gebaut und Straßen, Parkplätze und Garagen errichtet.

Das „Olympische Dorf II“ war schließlich hochgezogen, Olympia ’76 gut abgewickelt, die „Hopp! Hopp! Fraaaaanz! Gemmmaaaa!“-Rufe am Patscherkofel waren verhallt – nun wurde alles darangesetzt, Neu-Arzl und die beiden Olympischen „Dörfer“ auch in den Köpfen der dortigen Bevölkerung zusammenzuführen. Die Ende 1975 fertiggestellte Doppelhauptschule in der Kajetan-Sweth-Straße, die Erweiterung der Volksschule Neu-Arzl, der Bau des Hallenbads am südlichen Ende des Kugelfangwegs und die Gestaltung der Innpromenade 1983 sollten dem jüngsten Innsbrucker Stadtteil schließlich jenes Gesicht geben, das es bis heute hat. Die „Seele“ des O-Dorfs waren und sind die vielen Vereine, von denen manche in diesem Buch etwas näher betrachtet werden. Einen markanten Punkt im O-Dorf bedeutete auch die Gründung des VNO, des „Verbands Neu-Arzl/Olympisches Dorf“, der das rege Vereinsleben auch terminlich zu koordinieren begann und durch sein Lobbying erreichen konnte, dass einige Vereine endlich ein fixes Dach über dem Kopf bekamen.

So kam Leben in die vielen gemauerten Hüllen, und kommt weiterhin mit jenen Menschen, die das O-Dorf – vom Inn bis zur Haller Straße – bewohnen oder dort arbeiten. Und dieses Leben ist vielfältig wie sonst kaum wo: Von der Reichenauerin, die vor wenigen Wochen erst ins O-Dorf übersiedelte, über den Oberländer, der sich dort eine Wohnung gekauft hat, bis zur Südtirolerin, die als Kind von „Optanten“ im ersten Olympischen Dorf eine Bleibe gefunden hatte und nun ihren Lebensabend im neuen Wohn- und Pflegeheim an der Innpromenade verbringt. Das O-Dorf brachte Lehrerinnen und Lehrer, Facharbeiterinnen und Facharbeiter, Landtagsabgeordnete, Gemeinderäte, Innsbrucker Vizebürgermeister, weitere Olympiateilnehmerinnen und -teilnehmer, Weltmeisterinnen und Weltmeister hervor. Vor allem leben und lebten im O-Dorf Menschen wie du und ich – und doch haben sie etwas Besonderes. Sie waren und sind Teil des unterschätztesten Viertels der Tiroler Landeshauptstadt.

Mit all seinen „Kinderkrankheiten“ und einer durchaus herausfordernden „Pubertät“ kann dieser eigentlich „Neu-Arzl – Olympisches Dorf“ heißende Stadtteil am östlichen Rand Innsbrucks auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken, die ihresgleichen sucht. Heute wirkt das „O-Dorf“ ein bisschen wie ein schlafender Riese, der nur darauf zu warten scheint, wiedererweckt zu werden.

DAS O-DORF-ABC

A wie „Au, Acker, Anbaufläche“

All das war das Olympische Dorf bis in die Mitte der 1950er. Nur vereinzelt standen nördlich der Schützenstraße Häuser samt einer Behelfskirche, der späteren Pfarrkirche Pius X. Die heute so dicht bebaute Fläche von der Grenobler Brücke bis hinunter nach Rum war früher einmal ein einziges, und vor allem nasses Auengrün samt unreguliertem Inn. Arzler, Rumer und Thaurer Bauern machten die Felder schließlich urbar und bereiteten so – wohl eher unbeabsichtigt – den Boden für die spätere Bebauung. Und schon vor Jahrhunderten, etwa zur Mitte des 16. Jahrhunderts, gab es ein Tiroler „Transitproblem“, wenn auch ein deutlich pferdeäpfelreicheres und ergo feinstaubärmeres: Frächter, die mit ihren Fuhrwerken lieber den Weg über Flure der Felder entlang des Inn statt den beschwerlicheren Weg über die Dörferstraße wählten. Proteste der Bauern bewegten den damaligen Landesfürsten von Tirol, Erzherzog Ferdinand II., einen „schnuergerathen Weg“ nach Hall bauen zu lassen. Die spätere Haller Straße war errichtet. Das Gebiet des heutigen Olympischen Dorfes war später eine kleine Kornkammer und Inn-Überflutungszone von etwas mehr als einem halben Quadratkilometer Größe. Heute bietet diese ehemalige Anbaufläche Wohnraum für gut 9.000 Menschen.

B wie „Bälle“

Gemeint sind nicht jene Wahlkampfgeschenke in Form von Kunststoffbällen, die der damalige ÖVP-Spitzenkandidat Romuald Niescher als „Niescher-Bälle“ im Gemeinderatswahlkampf 1983 unters Wahlvolk schoss und die von uns Kindern von Hochhaus zu Hochhaus geballert wurden. Nein, mit „Bälle“ ist etwas ganz anderes gemeint. Die Rede ist von Tanzveranstaltungen samt musikalischer Untermalung und Willen zu Promillen. Die Bälle in der 2003 abgerissenen alten Mehrzweckhalle im Olympischen Dorf waren legendär und hört man Menschen von den damaligen Veranstaltungen sprechen, kommt man fast selbst ins Schwelgen. Es war beinahe egal, wer in der alten Mehrzweckhalle einen Ball veranstaltete, Feuerwehr, Schützen oder sonst ein Verein: Die Halle bebte. Es soll vorgekommen sein, dass um 20:30 Uhr unter schwerem Ordnereinsatz (ja, damals hießen „Securities“ noch „Ordner“) zahlreiche Gäste abgewiesen und die Türen dicht gemacht werden mussten, weil der Mehrzwecksaal schon zu dieser frühen Stunde aus allen Nähten platzte. Sogar die Zillertaler Schürzenjäger haben einmal bei einem der Bälle im Olympischen Dorf ordentlich aufgegeigt – freilich zu ihren Anfangs- und für kleine Ballveranstalter noch halbwegs leistbaren Zeiten. Damals, hach, ja damals …

Die 0,5-Liter-Bierflaschen waren kleiner und dicker, den Wein gab’s unelegant, aber seinen Zweck erfüllend aus der Doppelliterflasche und ein „Spezi“ war noch ein Getränk und kein Freund. ABBA-Hits wurden rauf- und runtergespielt, dazwischen gar ein Roger-Whittaker-Schmusesong oder noch schlimmer Andy Borgs „Die berühmten drei Worte: Ich liiiiebe dich …“, oje, was für – aus heutiger Sicht – unselige Zeiten. Doch jeder Zeit ihre Musik, da soll und darf man nicht so kritisch sein.

Das mit den großen und ausgelassenen Bällen hörte sich aber nicht nur in der Mehrzweckhalle im Olympischen Dorf schon in den 1990ern langsam, aber sicher auf. Bälle wurden immer mehr zu einem Hochrisikoding für die Veranstalter und vielleicht markiert der Abriss der alten Mehrzweckhalle im Jahr 2003 auch das Ende einer Ballkultur, die Innsbruck seither sucht, aber sicherlich noch nicht wieder gefunden hat.

C wie „Computerspielfassaden“

Es muss wohl ein Atari- oder Commodore-64-Computerfan gewesen sein, der sich Mitte der 1980er die Fassadengestaltung der neu wärmegedämmten Hochhäuser in der An-der-Lan-Straße überlegt hat. Anders ist das für damalige Verhältnisse futuristische Design nicht zu erklären. Stellen Sie sich irgendetwas zwischen „Tetris“ und dem guten alten „Pac-Man“ vor. Steht man vor einem dieser Häuser, möchte man fast glauben, dass jeden Moment die unterste Ebene verschwindet und von oben neue Klötze hinzukommen oder dass gleich ein „Pac-Man“ um die Ecke biegt und ein Fenster frisst. Der Entschluss zur Wärmedämmung der 1962/63 und in den Folgejahren sehr schnell errichteten Häuser war grundvernünftig und die heutigen Bewohnerinnen und Bewohner werden es den Machern von damals danken. Was aber über die Dämmplatten montiert wurde, verdient das Prädikat „kreativ bis mutig“. In den damals längst liebgewonnenen, eher graubraunen Hochhausalltag kam für die BewohnerInnen viel zu schnell viel zu viel Farbe, und so wurden die An-der-Lan-Straßen-Häuser rasch zum Ziel von Spott und Kritik. Heute scheinen sich längst alle daran gewöhnt zu haben und aus einem der bunten Häuser hängt heute manchmal eine noch viel buntere „Peace“-Fahne.

D wie „(Denk-)Malerisches O-Dorf“

Ziemlich versteckt, vor allem aber unbeachtet stehen in den Innenhöfen oder an den Straßenrändern des Olympischen Dorfs vereinzelt Kunstwerke, die irgendwann irgendwer dort hingebracht und aufgestellt haben muss. Leider fehlt fast allen diesen Denkmälern eine Erläuterungstafel.

Doch kommen wir zuerst zum größten Denkmal, das das O-Dorf und damit auch die Tiroler Landeshauptstadt zu bieten hat: Das Olympische Dorf an sich. Das O-Dorf ist ein Denkmal, welches sich allen voran Innsbrucks längstgedienter Bürgermeister Alois Lugger selbst gesetzt hat. Nicht umsonst ist dem 2003 Verstorbenen jener Platz gewidmet, der dem O-Dorf eine Art „Dorfplatz“, zumindest aber ein Zentrum geben soll. Und wenn man sich in Erinnerung ruft, welch positive Auswirkungen vor allem die ersten Olympischen Winterspiele 1964 auf die Bevölkerung Innsbrucks hatten, kann man die Namensgebung gut nachvollziehen. Der Zweite Weltkrieg war zwar schon fast zwei Jahrzehnte vorbei, doch nach wie vor hausten tausende Menschen in den vielen zerstreuten Barackensiedlungen von Mentlberg bis in die Rossau. Viele hundert Familien erhielten nach den Olympischen Winterspielen 1964 zum ersten Mal eine eigene Wohnung. Denn erstmals in der Geschichte Olympias waren die Athletenunterkünfte so konzipiert worden, dass sie danach – wenn auch mit einigen Adaptierungen – als Wohnraum für die Bevölkerung genutzt werden konnten. Mit fließend Wasser und einer eigenen Toilette. In jeder einzelnen Wohnung. Manche konnten ihr Glück kaum fassen und es kommt vor, dass heute „g’standene Männer“ zu weinen beginnen, wenn sie davon erzählen. Doch auch wenn die ersten Bewohner der Hochhäuser des Olympischen Dorfs I die Höhe von den Bergen her gewohnt waren – an das Leben im neunten oder zehnten Stock mussten auch sie sich erst einmal gewöhnen. Und natürlich wurde sämtliches Hab und Gut von der Baracke in die neue Wohnung mitgenommen. Erzählungen zufolge soll es auf manchen Balkonen in der An-der-Lan-Straße die eine oder andere Ziege oder auch ein Schwein gegeben haben.