Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Weyrich

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Onnuzel, c’est un gamin de huit ans. Il vit dans le Molenbeek des golden sixties avec sa mère et sa petite sœur. Onnuzel ne comprend rien au monde, mais il se pose beaucoup de questions, du genre : où est mon père ? pourquoi il est parti ?

À PROPOS DE L'AUTEUR

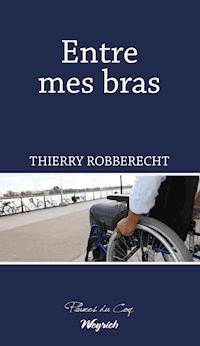

Thierry Robberecht est né en 1960. Père de deux enfants, il a surtout écrit des romans pour la jeunesse chez Syros et au Livre de poche, des scénarios de bandes dessinées chez Dargaud et Casterman, ainsi que des chansons pour Marka et Jeff Bodart. En 2011, il a été victime d’un AVC qui l’a laissé handicapé, mais qui lui a appris la lenteur dans l’écriture comme dans la vie. Cet accident de vie l’a amené à écrire

Entre mes bras, son premier roman « tous publics ». Thierry Robberecht a écrit pour la jeunesse pendant plus de vingt ans, des romans, des albums illustrés et de la bande dessinée. Aujourd’hui, à près de soixante ans, il écrit pour tout le monde, et donc aussi pour lui-même…

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 114

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Prologue

Les couloirs de l’hôpital ressemblent aux rayons d’un grand magasin un jour de soldes. Partout du bruit, de l’excitation et la foule impatiente qui porte des cadeaux, des gâteaux, des fleurs. Ses mains sont vides. Il est seul et silencieux. Il a l’impression que tout le monde le regarde et sait qu’il n’a rien apporté. La chambre de sa mère se trouve au bout du couloir, à l’écart, là où il n’y a plus personne. Normal, se dit-il, elle a toujours été différente. Quand il pénètre dans la chambre, elle tente de tourner son visage vers la porte pour voir qui vient. C’est bon signe. Son corps est connecté à du matériel flambant neuf. Le moniteur, les poches de liquide au-dessus de sa tête, les câbles qui pénètrent dans son nez et sa bouche semblent sortir tout droit du fabricant d’articles médicaux. Au centre de cette technologie récente, elle paraît plus vieille encore. Jamais, il n’avait pensé qu’elle puisse vieillir autant. Elle sourit misérablement pour le rassurer.

— Ta sœur, ta femme et tes enfants sont déjà venus, dit-elle faiblement. Il faut se pencher vers sa bouche pour l’entendre. Il se demande si c’est un reproche. Probablement pas, elle est trop faible et trop usée pour lui faire des reproches.

— Tu vas bien ? demande-t-elle comme si elle voulait inverser les rôles.

À côté du lit, une chaise vide l’attend depuis toujours. Sur l’écran du moniteur, les chiffres ne veulent rien dire mais ne cessent pas de se modifier. C’est bon signe. Il pose les questions qu’on pose dans une chambre d’hôpital. Sur la nourriture et le sommeil. Elle ne répond que par de faibles mouvements de la tête : « Oui, non, oui. » Jamais, il ne l’a connue aussi épuisée. Une infirmière pénètre dans la chambre. Elle est petite, énergique et souriante.

— Comment va-t-elle ? demande-t-il discrètement en désignant sa mère.

L’infirmière sourit, c’est bon signe.

— Votre maman est très fatiguée, elle a besoin de repos. C’est vrai qu’elle a du mal à garder les yeux ouverts. Elle fait des efforts terribles pour ne pas s’endormir.

— Je vais te laisser te reposer, dit-il en se levant.

Elle fait oui de la tête comme si elle n’attendait que cela : qu’il s’en aille, qu’il lui fiche la paix, qu’elle puisse enfin s’endormir. Dans le couloir, il avise la petite infirmière énergique.

— Je l’ai laissé dormir.

— Très bien, répond la femme. Elle a surtout besoin de repos.

L’infirmière sourit encore. Bon signe.

— Je repasserai ce soir.

— Parfait. Les visites commencent à 19 h.

Il marche vers les ascenseurs. La foule s’est dispersée, à présent, comme s’il n’y avait plus d’affaire à faire, plus rien à acheter. Pour se rassurer, il garde le sourire de l’infirmière en mémoire, les quelques réactions de sa mère et les chiffres qui s’activent sur le moniteur. Tout est bon pour ne rien voir. Les autres, médecins, femmes de ménage, infirmières, sa sœur, sa femme et ses enfants ont bien compris, mais lui, non. Finalement, après toutes ces années, il n’a pas changé. Il est toujours celui qui espère. Il est toujours l’onnuzel.

Chapitre 1

Tu t’es lavé les dents ?

— Oui, Maman.

— Tu mens. Je vois une grande croix sur ton front.

Il avait menti, bien sûr, mais dans le miroir, il n’a trouvé aucune croix. Qui croire ? Sa mère ou ses propres yeux ? Il ne croit ni ses yeux ni le miroir car il ne croit qu’en sa mère. Ses yeux et le miroir mentent, c’est sûr. Il le sait car il ment aussi, tout le temps, pour des détails, des broutilles, pour des riens. Sans mensonge, son existence serait trop étroite et il mourrait asphyxié. Les mensonges nourrissent son autre vie, la vraie. Sa mère ne ment jamais, c’est sa seule certitude. Quand il en attrape une, de certitude, il s’y accroche comme on s’accroche à une bouée en pleine mer. À part sa mère, il ne connaît aucune autre personne en qui croire. Son père ? Absent, en fuite, évaporé, disparu. Sa sœur ? Trop petite. Et ses grands-parents ? Comme sa sœur, ils sont une création de sa mère. Comment sa mère parvient-elle à entrer par effraction dans sa tête ? Comment sait-elle tout, toujours ? Il a beau fermer sa tête à double tour, verrouiller les serrures et condamner les portes, elle entre. Il entend ses talons arpenter sa tête, ouvrir les armoires, fouiller les tiroirs. Il ne s’agit pas d’une effraction. Il comprend qu’elle peut tout simplement aller et venir à sa guise dans sa tête et dans son cœur à n’importe quelle heure du jour et de la nuit parce qu’il est son fils. Dans sa tête, sa mère est chez elle. Elle possède les clefs. Pour se préserver, il doit non seulement mentir et dissimuler, mais aussi crypter ses propres pensées quand il en a. Pensées, désirs, interrogations, souffrances. Il faut tout taire et tout cacher. Tout, même la souffrance, surtout la souffrance.

— Comment peux-tu souffrir alors que je me sacrifie pour vous ? demande la mère.

C’est vrai qu’elle se sacrifie. C’est vrai qu’elle a souffert. Cette souffrance-là éclipse toutes les autres plaies. Les blessures de l’onnuzel et de sa sœur n’ont aucun droit. Il faut les dissimuler, les cicatriser en les léchant dans la solitude de leur chambre. Leurs blessures feraient saigner leur mère si elle savait. « Tout va bien, Maman, ne t’inquiète pas ! » est une formule magique que les enfants utilisent tous les jours. Un bouclier qui les protège et la protège.

L’univers de l’onnuzel s’est construit, bien avant sa naissance, à partir d’un big bang effroyable que personne ne peut évoquer sous peine de mort. De la vie avant sa naissance, il ne reste que des ruines dont personne ne parle. C’est une guerre sans historien et surtout sans survivant. Les gens discutent de la guerre entre eux quand les enfants sont absents, mais dès qu’ils déboulent, tout le monde se tait et se disperse. C’est l’impression de l’onnuzel. Il n’ose pas poser de questions car savoir serait probablement plus terrible encore. L’innocence, c’est doux. Les rues étroites, le ciel bas, le silence. Rien ne vaut le confort d’une prison quand on est sujet au vertige. Les nuits étoilées, il préfère marcher la tête basse. Lever la tête représente un risque pour l’onnuzel : l’irruption de l’infini dans l’espace minuscule construit, sécurisé et contrôlé par sa mère.

Dans la rue de Molenbeek où vivent l’onnuzel, sa sœur et leur mère, les voisins ne se parlent pas. C’est la loi et elle est respectée : seulement bonjour, bonsoir, le temps qu’il fait et la pluie qui tombe. Les seuls bruits qu’on entend dans le quartier sont les rires des enfants dans la cour de l’école toute proche, les seules touches de couleur proviennent des fleurs qui poussent dans les jardinets posés devant les minuscules maisons ouvrières. Avant, on ignore quand, des ouvriers vivaient dans cette rue. Ils ont disparu. À présent, la rue est habitée par des vieux. Des femmes en cache-poussière et en pantoufles, incapables de s’arrêter de nettoyer après une vie de nettoyage, et des hommes qui étudient scrupuleusement la page des Sports des journaux pour en parler en connaisseur devant une bière, plus tard au café. Aux yeux de l’onnuzel, les maisons de la rue si minuscules et mignonnes sont des maisons de poupée, un jeu d’enfant. L’onnuzel ne serait pas étonné de voir les sept nains de Blanche Neige sortir des maisons de la rue et n’est pas loin de penser que sa mère a créé le quartier où ils vivent. Il imagine sans peine un géant détacher le toit des maisons pour jouer avec les gens comme s’ils étaient des jouets. Des rideaux verrouillent les minuscules fenêtres des maisonnettes en repoussant la lumière du jour et le regard des étrangers. Dans la rue, en plus des maisons de poupées se trouve aussi une école de poupées. Le mur de l’école est protégé par une haie derrière laquelle il est possible de se dissimuler. L’onnuzel aime se cacher derrière la haie pour voir comment tourne le monde s’il n’existait pas. Il observe les gens marcher sur le trottoir. Il observe sa mère et sa sœur passer devant lui sans le voir. Caché, il tient bon une, deux, trois, quatre secondes, mais la panique le saisit très vite, trop vite. Il faut absolument qu’il se montre à sa mère de peur de disparaître pour toujours.

— Maman !

— Oui.

— Je suis là !

— Oui, mon grand, je te vois. Je savais bien que tu étais caché derrière la haie. Tu es toujours caché derrière la haie.

À Molenbeek, le ciel est étroit comme les rues. On ignore même qu’il est immense, le ciel. Et du reste du monde, on ne veut rien savoir. On sait qu’il existe et c’est bien suffisant. L’absence de paysage, c’est rassurant. Tout est sous contrôle : le ciel étroit, les ruelles parcourues, les visages vus mille fois et les mots qu’on répète comme des formules protectrices. La routine est un chemin rassurant quand on ignore où aller. L’univers de l’onnuzel tient dans la main de sa mère et c’est bon. Dans le quartier, quand quelqu’un parle de voyager, on le regarde de travers et on lui demande ce qu’il va chercher si loin, ce qu’il a perdu là-bas. À Molenbeek, à cette époque, voyager, c’est partir quelques jours à la mer du Nord.

Chapitre 2

La famille, la mère et les deux enfants logent dans un immeuble social qui appartient à la commune. Le soir, les habitants de la rue baissent de solides volets. La famille de l’onnuzel ne possède que de maigres rideaux pour empêcher la nuit d’entrer. Elle entre donc, la nuit, trop contente de s’installer chez les gens. La mère pourrait la chasser en allumant le lustre de la salle à manger, mais, seule avec deux enfants, elle peine à boucler les fins de mois et l’électricité est si chère. La famille, ce qu’il en reste, vit dans un appartement au rez-de-chaussée d’un immeuble de quatre étages en briques rouges, plus récent et plus grand que les autres maisons de la rue, mais dépourvu de fleurs. Le loyer est suffisamment bas pour permettre à une femme isolée avec deux enfants d’y vivre dans la dignité.

— Pour une fois que ce ne sont pas les riches qui profitent du système ! martèle la mère qui s’est longuement battue avec l’administration pour obtenir ce logement.

— La vie est injuste, répète-t-elle. Il faut se méfier de tout le monde et surtout des hommes.

Des hommes ? Quels hommes ? Le gamin se demande si c’est de lui qu’elle parle. Dans cet immeuble social, on ne se parle pas plus qu’ailleurs à Molenbeek. Peut-être moins, même. Dans les escaliers, les locataires se croisent en silence. Personne ne se vante des raisons pour lesquelles il a droit à un logement social, ce qui permet aux rumeurs de traîner dans les escaliers. « Le locataire du deuxième ne devrait pas avoir le droit de vivre dans cette habitation sociale car il possède des millions en banque, mais il boit des verres avec le bourgmestre. »

Tout le monde sait que le père de cette famille a abandonné femme et enfants en leur laissant des dettes colossales et qu’il ne reviendra jamais. Tout le monde le sait. Les voisins, la famille, la petite sœur, les chiens, les chats, les fleurs et même les moineaux du quartier. Seul, le grand frère, huit ans, fixe encore la porte, les yeux ronds, la bouche ouverte comme s’il attendait quelqu’un. C’est lui, l’onnuzel. Un mot en bruxellois qui se traduit par abruti ou empoté. Faut dire qu’on ne lui a jamais rien expliqué à propos de l’absence de son père ou qu’on lui a raconté des histoires. Il croit aux histoires surtout quand il s’agit d’un mensonge bien solide auquel il peut s’accrocher : « Il est parti en voyage très loin, il navigue dans les mers du Sud mais il rentrera bientôt, il pense beaucoup à toi, tu lui manques. » Du coup l’onnuzel dévore tous les livres de la bibliothèque communale, qui racontent des histoires dans les mers du Sud, sans jamais le trouver, son père. Seul, un onnuzel comme ce gamin peut croire à de pareilles histoires. Il vit auprès de sa mère qui vit avec ses larmes, sa douleur, son orgueil et la petite sœur, un an de moins, qui porte les larmes, la douleur et l’orgueil de la mère. C’est lourd, l’orgueil d’une maman blessée. Ils vivent dans le silence car il leur est interdit de prononcer les mots qui font pleurer la mère. Les mots « papa » et « père » sont bannis des conversations. La règle est suivie rigoureusement car la sanction est terrible : Maman fond en larmes. Quand elle se met à pleurer, la mère, c’est la panique chez les gosses. La petite fille s’empresse de jouer fébrilement avec son unique poupée et l’onnuzel part se réfugier dans sa chambre, dans la penderie. Il se glisserait même dans une boîte de chaussures s’il en trouvait une à sa taille car le spectacle est insoutenable. La mère qui pleure, c’est leur unique barrage qui cède.

Les matins d’hiver, les enfants se réveillent avec le clic clic de la mise à feu du radiateur au gaz que la mère tente d’allumer depuis plus d’une heure. Il fait froid, elle s’inquiète pour ses petits. Elle actionne la manette qui devrait créer une flamme, la veilleuse, mais n’y arrive pas. En pyjama, blottis l’un contre l’autre, les enfants observent leur mère en plein rituel préhistorique : tenter de faire du feu. Le radiateur ne veut rien entendre, la mère s’énerve et s’affole.

— Dehors, il gèle. Qu’est-ce qu’on va devenir si ce fichu poêle ne s’allume pas ?

Les mots de la mère suffisent pour envoyer l’onnuzel sur la banquise. Il jette un regard vers la rue glacée. Il ne serait pas étonné de voir apparaître un ours blanc ou une bande de pingouins criards. En quelques secondes, ils sont devenus des esquimaux. Finalement, au moment où personne n’y croit plus, la mère pousse un cri de victoire car une flamme minuscule est parvenue à se dresser à l’entrée du radiateur et à bouter le feu au gaz qui circule dans l’appareil. Ce n’est pas cette fois qu’ils mourront gelés. Demain, peut-être. Fini l’ère glaciaire, disparus l’ours blanc, les pingouins et les esquimaux. La rue qui était restée figée dans l’attente de la mise à feu du radiateur reprend vie, là, derrière la fenêtre alors que la mère et ses deux petits prennent leur petit-déjeuner sur la table de la cuisine. Évidemment, tout serait plus simple si on laissait la veilleuse allumée pendant la nuit.

— Tu sais combien consomme une veilleuse pendant toute une nuit ? Tu sais combien ça coûte ?

L’onnuzel ne sait pas.

Leur père est Satan. La mère le rappelle tous les jours, aux gosses.