0,99 €

Mehr erfahren.

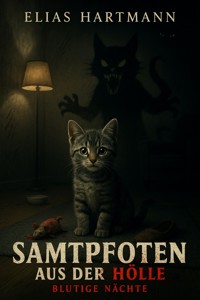

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Stell dir vor, du gehst zur Therapie. Deine Psychologin hört dir zu, ist charmant, klug – fast zu perfekt. Du vertraust ihr, weil sie dich versteht. Und du ahnst nicht, dass sie längst weiß, wer du bist. In "Osterhase des Todes" entfaltet Elias Hartmann eine düstere Geschichte über Verlust, Vergeltung und die Abgründe hinter einem makellosen Lächeln. Eine Reihe verstörender Morde erschüttert eine Stadt: Krankenschwestern werden zu Ostern tot aufgefunden, drapiert in gruselige Hasenkostüme, bemalt wie Ostereier. Die Polizei tappt im Dunkeln, während eine gewissenhafte Psychologin scheinbar nur helfen will. Ein Thriller voller Wendungen, schwarzem Humor und einer Hauptfigur, die mehr verbirgt, als sie zeigt. Denn manchmal ist der Mensch, dem du dein Innerstes anvertraust, der gefährlichste von allen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

„Osterhase des Todes“

Vorwort

Stell dir vor, du gehst zur Therapie. Deine Psychologin hört dir zu, ist charmant, klug – fast zu perfekt. Du vertraust ihr, weil sie dich versteht. Und du ahnst nicht, dass sie längst weiß, wer du bist.

In „Osterhase des Todes“ entfaltet Elias Hartmann eine düstere Geschichte über Verlust, Vergeltung und die Abgründe hinter einem makellosen Lächeln. Eine Reihe verstörender Morde erschüttert eine Stadt: Krankenschwestern werden zu Ostern tot aufgefunden, drapiert in gruselige Hasenkostüme, bemalt wie Ostereier. Die Polizei tappt im Dunkeln, während eine gewissenhafte Psychologin scheinbar nur helfen will.

Ein Thriller voller Wendungen, schwarzem Humor und einer Hauptfigur, die mehr verbirgt, als sie zeigt.Denn manchmal ist der Mensch, dem du dein Innerstes anvertraust, der gefährlichste von allen.

Über die Autorin/ den Autor:

Elias Hartmann wurde 1984 in Süddeutschland geboren und entwickelte früh eine Faszination für die dunklen Seiten der menschlichen Psyche. Nach einem Studium der Literaturwissenschaften und Psychologie widmete er sich ganz dem Schreiben – stets mit einem scharfen Blick für Abgründe, Schuld und die Frage nach moralischer Gerechtigkeit.

Seine Thriller sind bekannt für ihre psychologische Tiefe, unerwartete Wendungen und eine Prise schwarzer Humor. Hartmann liebt es, mit der Wahrnehmung seiner Leser zu spielen und sie auf falsche Fährten zu locken – bis das Grauen am Ende in voller Klarheit zuschlägt.

Mit „Osterhase des Todes“ legt er einen ebenso verstörenden wie eleganten Rachethriller vor, in dem eine scheinbar makellose Psychologin zur gnadenlosen Jägerin wird.

Wenn Elias Hartmann nicht gerade an seinem nächsten Roman arbeitet, streift er durch neblige Wälder, hört düstere Filmmusik – oder sitzt in einem kleinen Café, beobachtet Menschen und fragt sich: „Wie viele Geheimnisse passen in ein Lächeln?“

Kapitel 1: Ein leises Parfum

Dr. Fabienne Hillmann ließ den Blick über die ruhigen Flure ihrer Praxis schweifen. Das sanfte Licht der weißen Wände und die hellgrünen Wartezimmerstühle gaben dem Raum eine beruhigende Atmosphäre, die ihren Patientinnen und Patienten Sicherheit und Geborgenheit vermitteln sollte. Die große Fensterfront ließ die Vormittagssonne hereinscheinen, die sich in ihrem glänzenden, dunklen Haar fing. Ihre grünen Augen funkelten kurz, als sie sich in einer spiegelnden Glasscheibe erblickte. Viele Menschen bezeichneten ihren Blick als durchdringend – er hatte sowohl etwas Wärmendes als auch etwas Unergründliches. Doch was die meisten wirklich in Erinnerung behielten, war ihr Duft: ein intensives, elegantes Parfum, dessen Name kaum jemand kannte. Nur wenige Tropfen dieses seltenen Elixiers reichten, um eine feine Wolke geheimnisvollen Aromas um sie herum zu schaffen.

Ein dezentes Lächeln umspielte ihre Lippen, als sie die Jacke auszog und sich hinter ihren breiten Schreibtisch setzte. Auf diesem Tisch, dessen Platte aus hellem Holz bestand, lagen einige Akten ordentlich aufgestapelt. Jeder dieser Ordner enthielt die Geschichte einer Patientin oder eines Patienten, die mit Hoffnungen, Ängsten, Zweifeln und manchmal kleinen, manchmal sehr großen Tragödien befüllt waren. Fabiennes Beruf war es, zuzuhören und die richtigen Worte zur richtigen Zeit zu finden. Manchmal erzählte sie kleine Anekdoten, manchmal ließ sie das Schweigen sprechen. Die Menschen kamen zu ihr, weil sie sich eine Tür zur eigenen Seele öffnen wollten, und Fabienne war die Hüterin dieses Schlüssels.

Heute war ein Tag wie jeder andere – zumindest schien es so. Zwei neue Termine standen auf ihrem Plan, dazu mehrere Stammklientinnen und -klienten, die jede Woche zur Sitzung kamen. Fabienne war stolz darauf, dass ihr Terminkalender stets gut gefüllt war. Das bedeutete nicht nur finanzielle Sicherheit für ihre Praxis, sondern auch Bestätigung dafür, dass ihre Arbeit geschätzt wurde. In ihrer Freizeit war sie eine leidenschaftliche Leserin, die sich gern mit psychologischen Fachartikeln und Romanen gleichermaßen beschäftigte. Sie war am Puls der Zeit, was neueste Therapietechniken betraf, und mischte altbewährte Methoden mit frischen Ansätzen – genau das machte sie so erfolgreich.

Fabienne beugte sich über ihren Laptop und öffnete die erste Patientenakte des Tages. „Frau Lindner, 09:30 Uhr“ las sie. Eine junge Frau, Anfang dreißig, die mit hartnäckigen Schlafproblemen kämpfte. Fabienne überflog kurz ihre eigenen Notizen, um sich in Erinnerung zu rufen, wo sie in der letzten Sitzung stehen geblieben waren. Frau Lindner hatte sich zuvor in diffusen Ängsten verloren, die sich besonders abends zuspitzten. Fabienne hatte ihr einfache Achtsamkeitsübungen empfohlen. Was daraus geworden war, würde sie gleich erfahren.

Noch bevor Frau Lindner den Raum betrat, griff Fabienne nach einer kleinen Flasche ihres Parfums, das auf der Ablage neben einem Ordner lag. Sie drückte den Sprühknopf nur einmal und sog zufrieden den aromatischen Hauch ein. Dieser Duft war ihr Markenzeichen, ihre stille Visitenkarte, die zugleich Grenzen und Nähe definierte. Als Psychologin wusste sie, wie sehr Gerüche in tieferen Schichten des Gehirns verankert sind. Man erinnert sich an Düfte oft intensiver als an Gesichter oder Stimmen. Vielleicht war es ein wenig Eitelkeit, vielleicht war es eine wissenschaftlich fundierte Strategie – jedenfalls war das Parfum ein Teil ihres Images.

Dann läutete es. Fabienne erhob sich und ging zur Tür, um Frau Lindner hereinzubitten. Die Patientin wirkte erschöpft; dunkle Ringe lagen unter ihren Augen, und ihr Lächeln war gequält. „Guten Morgen, Frau Lindner“, begrüßte Fabienne sie sanft. „Wie haben Sie geschlafen?“ Die Frage war fast überflüssig, denn die Antwort stand in ihrem Gesicht geschrieben. Doch Fabienne wusste, wie wichtig es war, das Leid beim Namen zu nennen, anstatt nur herumzudeuten.

Die Sitzung verlief ruhig. Frau Lindner schilderte, wie sie trotz der Achtsamkeitsübungen immer wieder in düstere Gedanken abglitt, insbesondere wenn sie allein in ihrem Bett lag. Fabienne hörte konzentriert zu, die Fingerspitzen locker aneinandergelegt, während ihr Duft sich im Raum ausbreitete. Ab und an fragte sie behutsam nach, bis sie eine tieferliegende Ursache erahnte: Unsicherheit im Job, gepaart mit Kindheitsängsten, die nie wirklich verarbeitet worden waren.

„Ich würde Ihnen empfehlen, an dem Gefühl zu arbeiten, dass Sie ausgeliefert sind“, sagte Fabienne mit ruhiger Stimme. „Versuchen Sie, abends eine Art Abschiedsritual für alle belastenden Gedanken einzuführen. Schreiben Sie sie auf einen Zettel und verbrennen Sie ihn oder zerreißen Sie ihn bewusst. So zeigen Sie Ihrem Unterbewusstsein, dass Sie die Kontrolle behalten.“

Die Patientin wirkte dankbar, machte sich Notizen und nahm auch das Angebot an, bei Bedarf eine kürzere zweite Sitzung in derselben Woche zu vereinbaren, falls die Nächte zu schlimm würden. Nach knapp fünfzig Minuten verabschiedete sich Frau Lindner. Zwar hatte sie keine Wunderheilung erfahren, doch ein Funken Hoffnung lag in ihrem Blick. Fabienne geleitete sie höflich zur Tür, dann atmete sie tief durch und schloss kurz die Augen.

Erste Sitzung geschafft. Normalerweise hätte Fabienne nun ein paar Minuten genutzt, um sich Notizen zu machen oder einen Schluck Wasser zu trinken. Doch da sie wusste, dass der nächste Termin eher zu den unkomplizierten Stammpatienten zählte, sparte sie sich das. Mit einem leichten Seufzen nahm sie wieder Platz. Während sie gedankenverloren den weichen Hocker unter ihrem Schreibtisch zurechtrückte, glitt ihr Blick kurz auf ein gerahmtes Foto, das auf einem kleinen Beistelltisch stand.

Darauf war ein Mann mit kräftiger Statur zu sehen, lächelnd, in einer Frühlingslandschaft, umgeben von frisch erblühten Tulpen und Narzissen. In seiner Hand hielt er einen Strauß Osterglocken, die Sonne fiel auf sein verschmitztes Gesicht. Daneben, etwas tiefer, erkannte man Fabienne, die in dem Moment die Kamera hielt. Das Bild entstand an einem jener Ostertage, die für sie beide so fröhlich und voller Zuversicht waren. Als ihr Blick auf das Foto fiel, wehte ein leiser Schatten über ihre Miene.

Es klopfte erneut. Sie schaltete ihre Gefühle auf professionellen Modus und ließ den nächsten Patienten eintreten. Diesmal war es Herr Schuster, ein älterer Herr, der regelmäßig kam, um sich über seine Angstzustände auszusprechen. Er setzte sich in den bequemen Sessel gegenüber von Fabiennes Arbeitsplatz. Sein Blick wanderte fast sofort zu der kleinen Vase mit den Kunstblumen auf dem Fensterbrett. Eine Angewohnheit, die Fabienne schon länger beobachtete – als bräuchte er erst ein visuelles Ankerobjekt, bevor er sich öffnen konnte.

„Guten Tag, Herr Schuster. Wie geht es Ihnen heute?“ fragte sie mit ihrem charakteristischen Lächeln.

„Ach, Frau Doktor“, seufzte er. „Ich habe Ihre Übungen ausprobiert. Ich atme tief, wenn mir mulmig wird. Aber es hört nicht auf. Ich kann einfach nicht abschalten, gerade in den späten Abendstunden. Dann sehe ich die Schatten an den Wänden und bilde mir die wildesten Dinge ein.“

Fabienne hörte wieder aufmerksam zu. Eine freundliche, geduldige Zuhörerin, ohne je die Fassade der kühlen Sachlichkeit zu verlieren. Nach einer Weile wechselte sie das Thema auf angenehmere Erinnerungen, eine Technik, mit der sie Herrn Schuster immer wieder in eine leichtere Stimmung holte. Sie wusste, wann ein schneller Themenwechsel helfen konnte, um das emotionale Auf und Ab in Balance zu halten. So sprachen sie kurz über alte Zeiten, über eine Reise nach Italien, an die sich Herr Schuster gern erinnerte. Die düstere Stimmung wich ein wenig, und Fabienne konnte ihm einige Ratschläge für die kommende Woche mitgeben.

Noch immer wirkte alles wie das normale Tagesgeschäft einer erfolgreichen Psychologin. Doch heute hatte Fabienne etwas anderes vor, nach Feierabend. Ihre Laune war merkwürdig, schwankte zwischen Gelassenheit und einer leisen Unruhe, die sie selbst nicht ganz benennen konnte. Als Herr Schuster gegangen war, umfasste sie für einen Moment die Ränder des Bilderrahmens mit dem Foto ihres verstorbenen Ehemanns. Kurz glitten ihre Finger über das Glas. Ein schmaler, schmerzlicher Ausdruck trat in ihre Augen. Die Farbe ihrer Iris wirkte für einen Sekundenbruchteil dunkler, fast als wolle sich ein Sturm in ihr zusammenbrauen.

Hinter diesem Sekundenbruchteil verbarg sich die Erinnerung an jenen Ostertag vor Jahren, der alles verändert hatte. Ihr Mann, ihr Fels in der Brandung, war damals ins Krankenhaus gekommen – und dort gestorben. Die Ärztinnen und Ärzte hatten sie informiert, dass es zu einer fatalen Medikamentenverwechslung gekommen sei. Fabienne spürte damals, wie ihre Welt in Stücke zerbrach. Doch niemandem hatte sie die gesamte Wucht ihres Zorns gezeigt. Stattdessen war sie rational geblieben und hatte den Prozess überstanden. Manchmal taten ihr die Menschen im Krankenhaus sogar leid. Eine Krankenschwester weinte bittere Tränen, als sie beichten musste, dass sie versehentlich das falsche Mittel aufgezogen habe. Fabienne hatte sie nur mit starrem Blick bedacht, ohne ein Wort des Vorwurfs.

Oder doch? Nein, niemand außer Fabienne und der Schwester wusste, was wirklich bei diesem Gespräch passiert war. In dem Moment, als Fabienne die Tränen der Krankenschwester sah, hatte sie stattdessen ein Knistern tief in ihrer Brust gespürt. Wut, begleitet von unerbittlicher Kälte. Doch das war lange her, zumindest in der Wahrnehmung der Außenwelt. Sie selbst hatte den Jahrestag nie vergessen. Und er war immer näher gerückt. In wenigen Wochen würde Ostern wieder vor der Tür stehen.

Mit einem unergründlichen Gesichtsausdruck öffnete Fabienne ihre nächste Akte. Eine junge Studentin, die durch Prüfungsstress in Panikattacken verfiel, klopfte sogleich an ihre Tür. Fabienne drückte die versteckte Trauer in ihr Innerstes zurück, glättete die Stirn und lud die junge Frau mit gewinnender Herzlichkeit ein, Platz zu nehmen.

Die Stunden vergingen, bis Fabienne schließlich ihre Mittagspause einläutete. Sie schloss die Praxistür für eine knappe Stunde, um sich etwas zu essen zu holen. Da sie in der Nähe eines kleinen, familiengeführten Cafés arbeitete, war das ihre übliche Anlaufstelle. Der Café-Besitzer kannte sie schon, begrüßte sie stets freundlich und merkte sich sogar ihre Vorlieben. Sie bestellte ein leichtes Gericht, setzte sich an einen Fenstertisch und ließ den Blick durch die belebte Straße gleiten.

Einige Personen warfen ihr verstohlene Blicke zu, sobald sie den Raum betraten. Ihr Auftreten, das elegante Kostüm in Anthrazit, die hohe, grazile Figur, ihr glattes Haar, das in weichen Wellen über ihre Schultern fiel, und natürlich dieser umschmeichelnde Duft – all das sorgte für Aufmerksamkeit. Fabienne hatte sich längst daran gewöhnt. Sie antwortete auf Höflichkeiten mit schmalen, aber freundlichen Lächeln und blieb ansonsten in ihrer eigenen Gedankenwelt.

Während sie ihre Mahlzeit zu sich nahm, kreisten ihre Gedanken um eine Erinnerung, die sie nicht losließ. Sie dachte an das Geräusch der Beatmungsgeräte, als ihr Mann noch an Schläuchen hing; an das Flackern der Neonröhren im Krankenhausflur; an die hastigen Schritte des Pflegepersonals, das damals zu wenig Personal für zu viele Patienten hatte. Sie erinnerte sich an die Ostereier, die man ihr mitgebracht hatte, um den Besuch vielleicht ein wenig freundlicher zu gestalten, doch ihr war gar nicht nach Feierlichkeit. Denn ihr Mann schlief tief und fest, ohne Aussicht auf Erwachen. Sie erinnerte sich an eine warme Hand, die ihre Schulter drückte, und an das zerknirschte Gesicht einer Krankenschwester, die sich tausend Mal entschuldigte.

Je weiter ihre Gedanken wanderten, desto stärker spürte sie ein leises Brodeln in ihrer Brust. An der Oberfläche blieb sie ruhig, doch innerlich tat sich ein Abgrund auf. Wenn sie nur damals energischer reagiert hätte. Oder wenn sie nur gewusst hätte, dass diese Nachlässigkeit gleichbedeutend mit seinem Todesurteil war. „Bei einer Fachkraft darf sowas nicht passieren“, raunte sie leise vor sich hin, wobei sie fast erschrocken war, ihre eigene Stimme zu hören.

Ein leichter Windstoß fuhr durch das Café, als die Tür geöffnet wurde und ein neuer Gast eintrat. Fabienne schreckte aus ihrer Schwere hoch, blickte in den Raum und bemerkte, dass einige Leute sie anstarrten. Sie wirkte wohl in diesem Moment wie jemand, der kurz eingenickt war oder in Tagträumen gefangen. Schnell fasste sie sich wieder, nahm einen letzten Bissen ihres Salats und trank noch einen Schluck Wasser. Dann bezahlte sie und machte sich auf den Rückweg in ihre Praxis.

Wieder in ihrem Behandlungsraum angekommen, atmete sie einmal tief durch und erlaubte sich einen kurzen, inneren Exkurs über alles, was sie für den Nachmittag erwartete. Mehrere Patienten, darunter ein schwieriger Fall von Posttraumatischer Belastungsstörung und ein Teenager mit selbstverletzendem Verhalten. Fabienne nahm ihre Arbeit sehr ernst. Sie wollte ihrer Aufgabe gerecht werden, den Menschen eine Stütze sein. Was in ihrer eigenen Seele schlummerte, hatte hier keinen Platz.

Die Nachmittagssitzungen verliefen ereignislos, zumindest nach außen hin. Fabienne blieb konzentriert, schenkte ihren Patienten ihre ganze Zuwendung. Doch im Hinterkopf hatte sie immer wieder kleine Flashbacks von damals. Ein Patient, der von einer bevorstehenden Feier sprach, löste in ihrem Innern eine Resonanz aus. „Na, Frau Doktor, mögen Sie Ostern eigentlich? Ich finde diese Zeit immer ziemlich kitschig, mit all den Hasen und Eiern“, hatte er gescherzt. Ein Lachen in der Stimme, das ansteckend wirken sollte. Doch Fabienne blieb bemerkenswert still.

„Ostern... kann manchmal auch traurig sein“, antwortete sie mit einer Ruhe, die viele für tiefe Weisheit hielten. Sie lenkte das Gespräch aber rasch auf den Patienten zurück, um nicht zu viel Privates preiszugeben.

Gegen 17 Uhr endete ihr letzter Termin für den Tag. Normalerweise hätte sie sich nun einen Feierabend verdient, vielleicht wäre sie nach Hause gefahren, um sich ein gemütliches Bad zu gönnen oder um ein gutes Buch zu lesen. Doch sie hatte sich vorgenommen, noch ein paar Akten durchzugehen, ein wenig Papierkram zu erledigen. Die Zeit lief sowieso nicht davon. Außerdem war ihre Wohnung nicht weit. Sie konnte sich Zeit lassen und die Ruhe der nun menschenleeren Praxis genießen.

Als sie langsam durch die Gänge ging, das Licht in einigen Räumen löschte und ihre persönliche Akteikammer betrat, fiel ihr Blick auf einen alten Karton, der in einer Ecke stand. „Persönliche Unterlagen“ stand in schwarzen Lettern darauf. Fabienne hatte ihn dort vor Monaten abgestellt und nie wieder hineingeschaut. Sie erinnerte sich nur vage, dass sich darin Notizen und Briefe befanden, die sie nach dem Tod ihres Mannes gesammelt hatte. Irgendetwas zog sie an diesem Abend magisch dorthin. Als sie sich herabbeugte und den Deckel öffnete, spürte sie wieder diesen Anflug von Gänsehaut.

Obenauf lag eine Karte mit einem Osterhasenmotiv. Fabienne hatte sie von einer alten Schulfreundin bekommen, die ihr Trost spenden wollte, nachdem die Beerdigung vorbei war. Sie hatte nie auf die Rückseite geschaut, war der Meinung, sie wollte kein Mitleid. Und nun las sie die schnörkeligen Zeilen: „Liebe Fabienne, ich weiß, wie schwer es ist, an Ostern ohne ihn zu sein. Mögen die Frühlingsblumen dir ein wenig Hoffnung geben. Ich umarme dich in Gedanken.“

Fabiennes Finger wurden eiskalt. Das Bild des lächelnden Hasen mit dem Körbchen voller Eier wirkte plötzlich grotesk. Ohne es zu wollen, zerrte sie das Kärtchen an einer Ecke ein, als würde sie es zerknittern wollen. Ein stechendes Ziehen zog sich durch ihre Brust. Sie ließ die Karte fallen und hob stattdessen ein anderes Blatt hoch. Es war ein Auszug aus einer Anzeige, die damals in der Lokalzeitung geschaltet worden war. Darin hieß es: „Wir beklagen den Tod unseres geschätzten Patienten, Herrn Hillmann, der bedauerlicherweise nach Komplikationen verstarb. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen.“ Die Klinikleitung hatte wohl versucht, sich in einem kurzen Text von allen Schuldzuweisungen zu distanzieren und gleichzeitig Anteilnahme zu bekunden.

Fabienne starrte auf die Worte. Auf einmal erinnerte sie sich an die Gesichter der Schwestern und Pfleger. Die, die hektisch gewesen waren, die, die sich kaum Zeit genommen hatten, den Schlauch richtig zu justieren, das Medikament zu prüfen. Ihr Herz pochte, und in ihrem Inneren wuchs ein grollendes Echo.

Ein leises Summen durchbrach das düstere Schweigen. Ihr Handy vibrierte; eine Nachricht kam an. Sie legte die Zeitungsauszüge beiseite und griff nach dem Telefon. Eine Bekannte fragte an, ob sie sich in den nächsten Tagen auf einen Kaffee treffen wollten. Mit einem Seufzer steckte Fabienne das Handy wieder weg, ohne zu antworten. Es war, als hätte sie in diesem Moment einen anderen Fokus gefunden, der alles andere überlagerte. Sie sah auf die Uhr, stellte fest, dass es schon nach 19 Uhr war, und beschloss, dass sie für heute genug getan hatte.

Langsam räumte sie die Dokumente zurück in den Karton. Bevor sie jedoch den Deckel aufsetzte, strich sie über ein Foto ihres Mannes, das sie in der Hand hielt. Ein leichtes Zittern überkam ihre Finger, und ihr Mund formte lautlose Worte. „Ich werde dich nie vergessen. Und ich werde...“ Sie stockte, als spürte sie, dass sich etwas tief in ihr veränderte. Sie musste den Satz nicht beenden, zumindest jetzt nicht.

Fabienne verließ die Akteikammer, zog ihren Mantel über, griff nach ihrer Handtasche und vergewisserte sich, dass alle Räume abgeschlossen waren. In der Garderobe spiegelte sie sich noch einmal kurz in einem Wandspiegel. Sie ließ den Blick ein letztes Mal über ihr makelloses Make-up gleiten, seufzte und hauchte sich selbst ein kühles Lächeln zu.

Ihr Weg führte sie dann hinaus in die Abenddämmerung. Die Straßenlaternen waren bereits angegangen, warfen lange Schatten auf den Gehsteig. Fabienne ging ruhigen Schrittes, fast so, als wollte sie jeden Meter des Weges bewusst erleben. An einer Bushaltestelle saßen Jugendliche, lachend und ungezwungen, als hätten sie alle Zeit der Welt. Fabienne fühlte sich, als komme sie aus einer anderen Welt. Einer Welt, in der Ostern kein Fest der Freude bedeutete, sondern den Tag, an dem sie ihren Mann verloren hatte.

Während sie lief, bemerkte sie, wie Passanten sich nach ihr umsahen. Vermutlich lag es wieder an ihrem Duft, diesem betörenden Parfum, das man selten roch und das doch wie eine unsichtbare Visitenkarte an ihr haftete. Sie hätte es nie zugegeben, doch irgendwo gefiel ihr dieses Gefühl, das Ungewöhnliche. Sie war nicht nur irgendeine Psychologin. Sie war Dr. Fabienne Hillmann, eine Frau, deren Anblick und Wesen gleichermaßen faszinierten.

Zuhause angekommen, schloss sie die Tür zu ihrer gepflegten Altbauwohnung auf. Die hohen Decken und die geschmackvoll eingerichteten Räume begrüßten sie mit vertrauter Stille. Sie zog die Schuhe aus, streifte den Mantel von den Schultern und ging direkt ins Wohnzimmer, wo sie die Vorhänge zuzog. Dann holte sie sich ein Glas Rotwein aus der Küche. Normalerweise war sie keine große Trinkerin, doch heute brauchte sie etwas, um das Brodeln in ihrem Inneren zu beruhigen.

Sie setzte sich auf das breite Ledersofa, griff zur Fernbedienung, um vielleicht den Fernseher einzuschalten. Doch ihre Finger verweilten auf den Knöpfen, ohne eine Taste zu drücken. Stattdessen blickte sie in die Dunkelheit und dachte an all die Fragen, die sie seit Jahren quälten: Warum musste es zu Ostern geschehen? Warum konnte nicht jemand rechtzeitig die falsche Medikation erkennen und ihren Mann retten?

Später am Abend, als das Rotweinglas halb leer war, fand sie sich in einer merkwürdigen Stimmung wieder. Ein Teil von ihr war die professionelle, humorvolle Psychologin, die ihren Patienten neue Wege aufzeigte. Die andere Seite, tief in ihrem Herzen, war eine Frau, die nie über den Tod ihres Mannes hinwegkam und zu Ostern immer wieder mit ihrer unerfüllten Sehnsucht und Trauer konfrontiert wurde. An diesem Punkt des Abends erzählte sie sich selbst eine „Geschichte“: Eine Anekdote, die sie sonst in Therapiesitzungen verwendete, wenn es um den Umgang mit Schmerz ging.

„Stell dir vor, du hättest ein kleines Kästchen, in das du deine schlimmsten Erinnerungen einschließt“, murmelte sie halblaut. „Du verschließt es und wirfst den Schlüssel weg.“ So lautete die Metapher, die sie oft weitergab. Doch sie wusste, dass sie selbst diesen Schlüssel noch bei sich trug. Der Gedanke an die Krankenschwester, die das falsche Medikament aufgezogen hatte – oder waren es mehrere Schwestern? War sie es wirklich allein gewesen? –, ließ ihre Mundwinkel erzittern.

Irgendwann legte sie sich hin, ohne das Licht anzuschalten. Sie starrte zur Decke und spürte, wie sich der Duft ihres Parfums noch immer in der Luft hielt. Er war zu ihrem ständigen Begleiter geworden, eine sanfte Erinnerung an ihre eigene Identität. Doch heute Nacht nahm sie diesen Geruch plötzlich anders wahr – als wäre er ein Vorbote dessen, was tief in ihr gärte. Eine Vorahnung, dass es so nicht weitergehen konnte.

Kurz vor dem Einschlafen erinnerte sie sich an ein Gespräch mit einer Patientin, die ihr von einem Mord im Bekanntenkreis berichtet hatte. „Es war so schrecklich, Frau Doktor, so sinnlos“, hatte die Patientin gesagt. Fabienne wusste, dass jede Gewalttat von außen sinnlos erscheint, aber für den Täter selbst oft eine Logik oder eine Rechtfertigung besitzt. Sie hatte ihr damals geraten, nicht zu sehr nach dem „Warum“ zu forschen. Doch nun, in dieser stillen Nacht, fragte sie sich, ob sie nicht selbst tief im Herzen nach einem „Warum“ strebte – einem Motiv für etwas, das sie sich bisher nie wirklich eingestanden hatte.

Bevor sie endgültig den Kopf ins Kissen sinken ließ, flüsterte sie einen Namen – den ihres Mannes. Ihre Lippen bebten, und es war, als wollte sie ihm sagen, er solle bald zu ihr zurückkehren, mit den Osterglocken in der Hand. Dann gab ihr Körper der Erschöpfung nach. In ihrem Traum sah sie nur verschwommene Szenen eines Krankenhausflurs, Menschen in weißen Kitteln, ein Piepen von Geräten und die Silhouette eines großen Hasen, der hinter einer Ecke lauerte.

Niemand ahnte etwas, als sie am nächsten Morgen wieder in ihrer Praxis erschien. Niemand begriff die Tragweite der dunklen Gedanken, die sich in ihr festgesetzt hatten. In den Regalen standen weiterhin Fachbücher über Psychologie, Therapie und menschliches Verhalten. Auf ihrem Schreibtisch stapelten sich neue Akten, während die alten noch immer unberührt lagen. Jeder neue Patient sah sie als die hilfsbereite, humorvolle, souveräne Frau. Doch hinter ihren grünen Augen loderte ein Feuer, genährt von Schmerz und Rache.

Und so begann ihre Geschichte. Ein erster Funke im Schatten, ein stummes Klagen, das langsam Form annahm. Noch konnte niemand erahnen, wohin diese leise Unruhe sie führen würde. Noch war Dr. Fabienne Hillmann einfach nur die angesehene Psychologin mit dem verführerischen Parfum und dem charmanten Lächeln. Aber Ostern nahte. In ihrem Innersten war dieses Fest längst zum Symbol des Verlusts geworden, und die Flamme ihres Grolls schwelte, verborgen unter einer makellosen, professionellen Fassade.

Wer in diesen Tagen zu ihr kam, um Hilfe zu suchen, fand sie. Aber nur wenige wagten einen Blick in ihre Seele, in der sich Risse auftaten, fein wie Spinnweben, aber nicht weniger gefährlich. Die meisten Menschen, die ihr begegneten, sahen in ihr nur das Gute – eine Frau, die Stärke ausstrahlte und mit ihrer Kompetenz anderen zur Seite stand. Niemand kannte die Anekdote, die sie in einer Sitzung beiläufig erzählen würde. Niemand verstand, warum sie ausgerechnet Ostern erwähnte, und was diese Zeit mit ihr machte.

Erst viel später würde man begreifen, dass diese scheinbar harmlose Erzählung nichts anderes war als der erste Hinweis auf einen anhaltenden Albtraum. Doch in diesem Moment, als Fabienne an ihrem Schreibtisch saß und den Ordner für den nächsten Patienten öffnete, war das alles noch Zukunftsmusik. Dies war nur ein leisest möglicher Auftakt. Ein leises Parfum, ein dunkler Schatten. Und eine Frau, die mehr Geheimnisse in sich trug, als sie selbst erahnen konnte.

Kapitel 2: Schatten im Krankenhaus

Als Dr. Fabienne Hillmann an diesem Mittwochmorgen die Praxis betrat, wirkte alles so routiniert wie eh und je. Noch bevor sie ihre Bürotür aufschloss, nahm sie den Duft ihres Parfums wahr – in gewisser Weise eine selbst geschaffene Sicherheit, die sie täglich umgab. Sie lächelte kurz, als sie die Handtasche abstellte und den Blazer auszog. Dann sah sie mit einem flüchtigen Seitenblick in den Wandspiegel. Dort stand sie, 35 Jahre alt, dunkles Haar, makelloses Make-up. Dieselbe Frau, die für viele Patientinnen und Patienten zum Inbegriff von Professionalität geworden war. Und doch lag unter der Oberfläche mehr verborgen, als man von außen erahnen konnte.

Sie hatte ein paar Minuten Zeit, bevor ihr erster Termin begann, also schaltete sie den Computer ein und überflog ihren Tagesplan. Die Namen waren ihr alle vertraut – bis auf Sabine. Diese neue Patientin hatte sich erst vor Kurzem telefonisch gemeldet und um einen Termin gebeten. Sabine war Krankenschwester und klang bereits am Telefon sehr aufgewühlt. Fabienne erinnerte sich noch an die zittrige Stimme, die von „schrecklichen Schuldgefühlen“ sprach und davon, dass es um die Arbeit im Krankenhaus ginge. Sie hatte nur wenig gesagt, aber das Wenige genügte Fabienne, um ein grobes Bild zu bekommen: eine erschöpfte Frau, die inmitten des medizinischen Alltags ihre innere Balance verloren zu haben schien.

Fabienne griff nach einem der Aktenordner, in dem sie für jeden neuen Patienten Platz für Notizen reservierte. Sie schrieb Sabines Namen auf das Deckblatt und notierte das heutige Datum. Als sie die Uhr an der Wand im Auge behielt, merkte sie, dass sie noch ein paar Minuten hatte, um sich innerlich zu sammeln. Sie nahm einen Schluck Tee, betrachtete aus dem Fenster die klare Morgenluft. Dann ertönte das leise Summen der Türglocke. Fabienne atmete einmal tief durch, erhob sich und ging zur Eingangstür der Praxis.

Eine Frau Mitte 20 stand dort, die Haare kurz geschnitten, ihre Augen gerötet, als hätte sie kürzlich geweint oder nicht gut geschlafen. Sie trug einen einfachen Mantel, in dessen Tasche ein kleiner Notizblock hervorlugte. Mit einem zaghaften Lächeln, das allerdings verlegen wirkte, trat sie ein. „Guten Morgen, ich bin Sabine. Danke, dass Sie so schnell Zeit hatten“, sagte sie, während sie sich die kühle Morgenluft aus dem Mantel schüttelte.

„Willkommen, Sabine“, antwortete Fabienne mit jener freundlichen, aber professionellen Wärme, die sie im Laufe ihrer Karriere perfektioniert hatte. „Sie dürfen gleich hier entlang, wir gehen in mein Behandlungszimmer.“ Sie führte ihre Patientin in den hellen Raum, dessen Fensterfront viel Tageslicht hineinließ. „Möchten Sie etwas trinken? Wasser oder Tee?“ bot Fabienne an.

Sabine lehnte höflich ab. „Nein danke, ich möchte gleich zur Sache kommen, wenn das in Ordnung ist“, sagte sie mit stockender Stimme. Fabienne lächelte verständnisvoll. „Natürlich. Setzen Sie sich doch bitte und erzählen Sie mir, was Sie zu mir führt.“

Sabine zog den Stuhl ein wenig näher an Fabiennes Schreibtisch heran, so als suche sie die Nähe einer Vertrauten. Ihre Hände umklammerten den Notizblock. „Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll“, begann sie. „Ich arbeite im Krankenhaus, auf einer chirurgischen Station. Dort geht es oft hektisch zu, wir sind unterbesetzt und ständig im Stress. Manchmal passieren Fehler, kleine und größere. Und…“ Ihre Stimme zitterte, „…ich habe solche Angst, dass ich selbst einen Fehler begangen habe, der jemanden das Leben hätte kosten können.“

Fabienne nickte bedächtig. „Haben Sie denn konkrete Hinweise darauf, dass wirklich etwas Schlimmes passiert ist?“ fragte sie ruhig, während sie sich eine erste Notiz machte.

Sabine schluckte. „Ich bin mir nicht sicher. Seit einiger Zeit fühle ich mich schuldig, ohne genau zu wissen, ob ich tatsächlich die Ursache für irgendwas bin. Es gab…“ Sie brach ab, als ihr erneut die Tränen in die Augen schossen, hustete kurz und zwang sich zur Fassung. „Es gab zwei Todesfälle in unserem Haus, einer davon unerwartet. Niemand hat mir offiziell gesagt, dass ich etwas damit zu tun hätte. Doch das Gefühl, etwas versäumt oder verwechselt zu haben, frisst mich auf.“

Fabienne ließ sich ein paar Sekunden Zeit, bevor sie antwortete. Sie kannte diesen Zwiespalt, in dem viele Pflegekräfte steckten. Ein kleiner Fehler in der Medikation, ein unachtsamer Blick auf eine Spritze – und ein Leben konnte auf dem Spiel stehen. Hier aber ging es für Fabienne nicht nur um die Psychologie der Patientin. Hier ging es auch um den Hinweis, dass offensichtlich wieder Medikamentenverwechslungen im Spiel sein könnten. Eine Erinnerung huschte durch ihren Geist: Die Tragödie ihres Mannes, ebenfalls basierend auf einem tödlichen Irrtum. Wie von selbst ballten sich ihre Finger kurz zur Faust, bevor sie sich rasch wieder entspannte.

Mit einem sanften Lächeln sagte sie: „Es ist gut, dass Sie sich Hilfe suchen. Manchmal projizieren wir unsere Ängste auf Ereignisse, ohne dass sie tatsächlich in unserem Verantwortungsbereich liegen. Erzählen Sie mir genauer, was in der Klinik vor sich geht. Wie laufen Ihre Schichten ab, und was könnte Anlass sein, dass Sie solche Schuldgefühle haben?“

Sabine atmete tief ein und wirkte erleichtert, nun endlich reden zu können. Sie schilderte die Abläufe, das ständige Hin und Her, die vielen Patientenakten, die fehlende Zeit für gründliche Kontrollen. Sie berichtete von einer besonders stressigen Nacht, in der sie und eine weitere Kollegin für eine ganze Station zuständig waren, ohne ausreichend Unterstützung. „Es war chaotisch“, sagte sie leise. „Wir hatten zwei Neuzugänge und mussten parallel eine Not-OP vorbereiten. Irgendwann ging ein Alarm los, und wir rannten von Zimmer zu Zimmer. Ich kann nicht ausschließen, dass ich dabei einen Tropf falsch beschriftet oder falsche Unterlagen unterschrieben habe. Ich weiß es nicht mehr. Alles verschwimmt.“

Fabienne machte sich Notizen und stellte behutsame Fragen. Je länger Sabine erzählte, desto deutlicher wurde das Bild einer überlasteten Pflegekraft, die kaum noch wusste, wo ihr der Kopf stand. Aber Fabiennes Gedanken wanderten zurück zu ihrem eigenen Albtraum, in dem eine Krankenschwester „aus Versehen“ das falsche Medikament verabreicht hatte. Sie hatte Mühe, sich diese Erinnerungen nicht anmerken zu lassen. Stattdessen unterdrückte sie die aufkeimende Bitterkeit und setzte einen aufmunternden Ton auf.

„Es ist nachvollziehbar, dass Sie sich sorgen“, sagte Fabienne schließlich. „Aber bevor wir weiter über mögliche Schuld sprechen, sollten wir klären, wie realistisch Ihre Befürchtungen sind. Haben Sie schon mit einem Vorgesetzten oder einer Kollegin gesprochen?“

Sabine nickte zögernd. „Ich habe versucht, mit meiner Stationsleitung zu reden, aber sie hat kaum Zeit. Und manche Kolleginnen und Kollegen reagieren gereizt, sobald man das Thema Fehler anspricht. Ich habe das Gefühl, niemand will anerkennen, dass wir systematisch überlastet sind. Es ist einfacher, zu schweigen, als die Missstände offenzulegen. Aber ich kann doch nicht schweigen. Jedes Mal, wenn ich ein Piepen höre oder einen Alarm, zieht sich alles in mir zusammen. Ich habe diese Panik, dass wieder etwas schiefläuft.“

Fabienne betrachtete sie ruhig. Im selben Atemzug dachte sie daran, wie viele Fehler unbemerkt blieben – Fehler, die nur die Betroffenen kannten, und die nie ans Licht kamen, weil niemand wagte, sie offen auszusprechen. Ihr inneres Ich, das seit Jahren eine Wut auf genau solche Umstände hegte, spürte ein eigentümliches Kribbeln. Als Sabine kurz stockte, bemerkte Fabienne an sich selbst einen winzigen, kaum sichtbaren, aber intensiven Ausdruck in ihren Augen: ein Aufblitzen, fast besessen, wie ein Raubtier, das eine neue Fährte wittert. Doch im nächsten Moment war es wieder verschwunden, überdeckt von einem versierten Lächeln.

„Ich verstehe Sie sehr gut, Sabine“, sagte Fabienne in einem mitfühlenden Tonfall. „Aber wissen Sie, es gibt einen Unterschied zwischen institutionellen Problemen und persönlicher Schuld. Sie sind nicht alleinverantwortlich für alles, was auf Station geschieht. Ich möchte mit Ihnen zusammen an einer Strategie arbeiten, wie Sie mit diesem Druck umgehen und wie Sie gegebenenfalls richtige Schritte einleiten können, wenn tatsächlich etwas aufgedeckt werden muss.“

Sabine wirkte für einen Augenblick erleichtert. „Danke. Ich hab solche Angst, als diejenige dazustehen, die etwas richtig Schlimmes verbockt hat. Aber es tut gut zu hören, dass man nicht gleich an den Pranger gestellt wird. Ich… es hat einfach so viel mit mir gemacht. Ich kann kaum schlafen. Manchmal träume ich von diesem einen Patienten, der plötzlich blau anläuft, und ich bin schuld… oder ich sehe Zahlen und Namen auf Medikamentenetiketten verschwimmen.“

Fabienne hörte sich das alles konzentriert an, dabei machte sie gelegentlich einen humorvollen Kommentar, um die Stimmung zu entspannen. „Ich kenne eine Menge Leute, die sich manchmal wünschen würden, Zahlen würden so verschwimmen, dass man sie gar nicht mehr lesen kann – vor allem dann, wenn es um Steuererklärungen geht“, sagte sie an einer Stelle und schenkte Sabine ein freundliches Lächeln. Sabine kicherte kurz, wenn auch leise. Das war ein Moment, in dem man sah, wie dankbar sie für jede kleine Auflockerung war.

In den Augen Sabines spiegelte sich großes Vertrauen. Niemand hätte in dieser Minute geglaubt, dass Fabienne selbst tief in ihrem Inneren eine unerbittliche Rachsucht verbarg, die nur noch darauf wartete, einen Ventil zu finden. Doch es war nicht Sabine, gegen die sich Fabiennes Zorn richtete. Tatsächlich spürte Fabienne an diesem Tag zum ersten Mal eine Mischung aus Mitgefühl und Distanz – Mitgefühl, weil Sabine im System selbst gefangen war, Distanz, weil Fabienne sich fragte, ob hinter Sabines Geschichte weitere Namen und Gesichter lauerten, die einst am Tod ihres Mannes beteiligt gewesen sein könnten.

Als die Sitzung zu Ende ging, vereinbarten sie einen Folgetermin für die kommende Woche. Sabine wirkte dankbar und umarmte Fabienne beinahe zum Abschied, hielt dann aber inne, weil es ihr doch zu vertraulich erschien. Stattdessen reichte sie ihr nur die Hand und sagte: „Danke, Frau Doktor. Ich habe endlich das Gefühl, ich kann offen reden.“

Fabienne lächelte. „Das können Sie auch, Sabine. Hier ist ein sicherer Ort. Vergessen Sie das nicht.“

Nachdem Sabine die Praxis verlassen hatte, stellte sich Fabienne ans Fenster und sah ihr nach, wie sie die Straße hinunterlief. Schon aus der Entfernung bemerkte sie Sabines Schultern, die zusammengesunken wirkten, ihre Hände, die in den Manteltaschen zu zittern schienen. Ein leichtes Mitleid regte sich in Fabienne. Es war seltsam: In ihrer Brust mischten sich Empathie und kalte Wachsamkeit zu einem unruhigen Cocktail.

Fabienne fuhr mit ihrer Arbeit fort, empfing im Laufe des Tages weitere Patienten, doch immer wieder huschten ihre Gedanken zu Sabine. Vor allem die Andeutungen über Medikamentenverwechslungen beunruhigten sie, auf eine Art, die nichts mit der eigentlichen therapeutischen Rolle zu tun hatte. Am Abend, als Fabienne sich auf den Heimweg machte, suchten sie Bilder von ihrem Mann heim: Er, ans Bett gefesselt, die Infusionsflasche über ihm, die, wie sich später herausstellte, einen falschen Wirkstoff enthielt.

Die nächsten Tage vergingen schnell. Fabienne hatte einen vollen Terminkalender, doch sie versuchte stets, kurze Pausen einzulegen, in denen sie still ihren Gedanken nachhing. Zwei Dinge beschäftigten sie: Erstens, dass in Sabines Schilderungen ein klarer Hilfeschrei nach Gerechtigkeit verborgen lag. Zweitens, dass die Schuldgefühle von Sabine nur ein kleiner Teil eines viel größeren Chaos sein konnten. Wenn Sabine ahnte, was wirklich in der Klinik vor sich ging, was würde sie dann tun? Würde sie sich trauen, etwas an die Öffentlichkeit zu bringen?