Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die Interpolbeamten Ino Meier und Peter Neuhaus ermitteln gegen internationale Waffenhändler aus Russland und entdecken dabei eine Terrororganisation, die gnadenlos versucht, die Europäische Union durch ökonomische Maßnahmen in eine Krise zu stürzen. Trotz aller Mühen ernten die Beamten stets Misserfolge. Wie können diese Terroristen gestoppt werden?...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 198

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Das Buch

Die Interpolbeamten Ino Meier und Peter Neuhaus ermitteln gegen internationale Waffenhändler aus Russland und entdecken dabei eine Terrororganisation, die gnadenlos versucht, die Europäische Union durch ökonomische Maßnahmen in eine Krise zu stürzen. Trotz aller Mühen ernten die Beamten stets Misserfolge. Wie können diese Terroristen gestoppt werden?...

Der Autor

Ino Meier, Jahrgang 1961, lebt mit seiner Frau nahe der Landeshauptstadt Kiel. Nach dem Besuch des Gymnasiums absolvierte er 1979 eine Ausbildung als Friseur und ist seit 1985 als selbständiger Friseurmeister tätig. Seine große Leidenschaft ist das Umherreisen mit einem Wohnmobil bzw. das Campen.

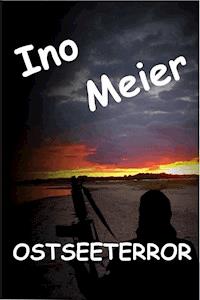

Ino Meier

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen,

wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung

oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich

Ostseeterror

Ino Meier

Originalausgabe

Copyright: © 2015 Torsten Ino Meier

published by: epubli GmbH, Berlin

www.epubli.de

ISBN 978-3-7375-7814-1

Inhaltsverzeichnis:

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 1

Kenia

Ich wache auf und öffne meine Augen. Nichts! Nur schwarze Dunkelheit umgibt mich. Der strenge Geruch von modriger Erde hängt in der Luft und irgendwo tropft Wasser in einem leisen, rhythmischen Einklang mit meinem Herzschlag von der Decke. Wo bin ich? Was ist passiert? Ich kann mich einfach nicht mehr an die letzten Stunden erinnern. Leide ich etwa an einer Amnesie? Ein unangenehmes Gefühl von Angst macht sich in mir breit. Junge, erinnere dich, ist mein einziger Gedanke! Okay, ich bin Ino Meier, Inspektor bei Interpol. Und ich bin gerade in einem Sondereinsatz in Kenia. Aber was ist passiert? Es ist stockdunkel hier und ich kann nicht einmal die Hand vor meinen Augen erkennen. Mit den Fingern versuche ich die Umgebung abzutasten. Auch über mir ist weiter nichts als eine Leere. Ich probiere, meine Gliedmaßen zu bewegen und aufzustehen. Autsch! Woher kommen nur die Schmerzen in meiner Seite? Jede Bewegung schmerzt ungeheuerlich und es ist feucht und kalt hier. Und entsetzlich still! In meinen Füßen spüre ich, wie wieder durch die leichten Bewegungen und damit verbesserter Blutzirkulation das Gefühl zurückkehrt. Du musst unbedingt aufstehen und umhergehen, um nicht auszukühlen. Ich taste mich ein paar Zentimeter nach vorne und mache einen Schritt in diese Richtung. Wieder diese unerträglichen Schmerzen. Ich glaube, eine meiner Rippen ist gestaucht oder sogar gebrochen. Noch zwei Schritte weiter vorwärts. Verdammt! Man kann überhaupt nichts erkennen. Dann stoße ich gegen eine steinige Wand, die sich unangenehm kalt und feucht anfühlt. Ich glaube, es ist eine Höhle oder eine Grube, in der ich mich befinde. Was ist zuletzt passiert und wie komme ich aus dieser Dunkelheit wieder heraus? Wo ist mein iPhone? Unzählige Fragen gehen durch meinen Kopf und beschäftigen mich. Ein Griff zur Hosentasche läßt das Handy zum Vorschein kommen. Zwei, drei Handbewegungen und ich kann es als Taschenlampe benutzen.

Der Lichtschein meines Smartphones fliegt über die Wand und lässt eine kleine Höhle erkennen. Weiter links, etwa vier Meter entfernt, gibt es einen Durchgang. Langsam kommen auch die Erinnerungen zurück.

Zusammen mit meinem Partner Peter haben wir die Spur illegaler Waffenhändler von Russland bis nach Kenia verfolgt. Hier in Malindi endeten jedoch die Hinweise unserer Informanten. Dann haben wir herausgefunden, dass die Drahtzieher dieser Warlords von diesem Ort aus viele Terroristen und militante Gruppen aus verschiedenen afrikanischen Staaten wie der Demokratischen Republik Kongo, dem Sudan oder Somalia mit den modernsten Waffen beliefern. Dort werden sie von den dubiosen Käufern mit erbeutetem Gold oder Diamanten, den sogenannten Blutdiamanten, bezahlt.

Am Nachmittag haben Peter und ich uns dann vorübergehend getrennt. Das war ein sehr großer Fehler, den wir begangen haben. Während mein Partner vorhatte, hier in Malindi die Zentrale der Waffenhändler in der hiesigen Diskothek zu observieren, wollte ich noch zu einem Informanten gehen und bin dabei in jene berüchtigten Slums geraten. Anfangs ist mir in dieser verarmten Gegend nichts Besonderes aufgefallen, da hier überall im Ort vorwiegend Elend herrscht. Doch nach einer Weile wurden aus den Häusern nur noch zusammengeschusterte Wellblechhütten. Bevor mir bewusst war, wo ich mich befand, bemerkte ich einen Schatten hinter mir und spürte einen furchtbaren Schmerz in meinem Rücken. Jemand hatte mir aufgelauert und mir aus dem Hinterhalt etwas in meinen Körper injiziert. Erst versuchte ich, mich noch dagegen zu wehren und bekam daraufhin einen Tritt in meine rechte Seite. Dann wurden plötzlich meine Glieder schwer. Ich wurde ohnmächtig und fiel zu Boden.

Gehörten dieser Mann oder diese Leute etwa zu den Waffenhändlern oder war es ein alltäglicher Raubüberfall? Sofort greife ich zu meiner rechten Gesäßtasche. Die Geldbörse ist noch da. Damit ist diese Frage schon beantwortet.

Aber wo bin ich und was hat man mit mir vor? Inzwischen habe ich den Durchgang erreicht. Er ist sehr niedrig und ich muss mich ein wenig bücken, um hier hindurchgehen zu können. Hoffentlich ist es ein Ausgang aus dieser unterirdischen Hölle. Aber sollte ich nicht versuchen, meinen Partner telefonisch zu erreichen? Meine Finger gleiten über das Display meines Smartphones, doch leider zeigt es keinen Netzempfang an. Die Feldstärke ist gleich null. Langsam und vorsichtig komme ich Meter um Meter voran. Nach etwa zwei weiteren Minuten erblicke ich über mir einen Schacht nach oben, durch den man den Sternenhimmel erkennen kann. Es scheint Nacht zu sein. Nun muss ich nur noch hier hinaufklettern können. Obwohl die LED meines Handys bereits eine schwache Leuchtkraft hat, erkenne ich eine Strickleiter, die von oben herabhängt. Ich versuche, während eines Sprunges danach zu greifen. Erst beim achten Versuch erwische ich die letzte Sprosse und beginne vorsichtig mit dem Klettern. Wenn nur nicht diese höllischen Schmerzen wären!

»Beiße die Zähne aufeinander und zieh dich nach oben! Es sind nur noch drei Meter«, sage ich zu mir selbst. »Bloß nicht hier unten verrecken!«

Zentimeter um Zentimeter bewege ich mich aus der Hölle dem Leben entgegen. Dann steht plötzlich jemand oben am Rand des Schachtes. Es sind in der Dunkelheit lediglich weiße Augen und ein paar helle Zähne zu erkennen. Hilfe! Sollte jetzt die ganze Mühe umsonst gewesen sein? Die fremde Person hält mir plötzlich unerwartet ihre Hand entgegen. Ich greife zu und lasse mich von einem jungen afrikanischen Mann in zerschlissenen Jeans und einem hellen befleckten T-Shirt herausziehen.

»Jambo, what are you doing here?«, fragt er mich verwundert. Als ich oben ankomme, versagen meine Kräfte und ich breche zusammen. Ich bin zwar noch bei Bewusstsein, aber kaum noch fähig, mich zu bewegen. Für einige Sekunden bleibe ich ganz ruhig. Man hört nur noch mein Atmen und einige undefinierbare Laute aus der Ferne. Wahrscheinlich irgendwelche aufgeschreckte Affen und Vögel im Dschungel.

»Sorry! Keine Ahnung! Ich weiß nicht einmal, wo ich mich befinde«, antworte ich immer noch nach Atemluft ringend. Der junge Mann steht aufrecht vor mir. Ich schaue vom Boden aus zu ihm herauf. Erst jetzt bemerke ich, dass um mich herum nur dunkler Urwald ist. Was wäre passiert, wenn diese Person mich nicht herausgezogen hätte? Ich glaube, allein hätte ich es nie geschafft, aus dieser Grube herauszukommen.

»Danke nochmals! Können Sie mich vielleicht zum nächsten Ort bringen?«

»Natürlich kann ich das, Malindi ist nur fünf Kilometer entfernt. Dort hinten steht mein Auto«, sagt er lächelnd und zeigt auf einen verbeulten Pick-up auf einer Sandstraße im Mondschein. Wir begeben uns langsam zum Fahrzeug und ich bin heilfroh, nur mit einer eventuellen Rippenprellung davongekommen zu sein. Während der Fahrt auf einer sandigen Straße durch den Dschungel erzählt er mir von seiner Familie und von seinem Dorf in der Nähe der Stadt. Um eventuell mehr über mein Unglück zu erfahren, frage ich ihn auch nach auffälligen fremden Europäern, die vielleicht des Öfteren in Malindi verweilen, bekomme jedoch nur ein Achselzucken als Antwort. Entweder kennt er diese Warlords wirklich nicht oder er hat Angst davor, in diese abscheulichen Verbrechen verwickelt zu werden.

In Malindi angekommen werde ich von dem jungen Mann direkt vor die Lodge, in der ich zusammen mit meinem Partner wohne, gefahren. Ich habe schon versucht, meinen Freund Peter während der Fahrt anzurufen, jedoch ist die Akkuleistung des Telefons in der Höhle vollständig aufgebraucht worden. Der Pick-up stoppt, es wird langsam hell. Ich steige aus dem Wagen und gebe aus Dankbarkeit meinem freundlichen Retter einige Kenia-Schillinge, die er auch gleich einsteckt und mir dann mit einem Lächeln seine rechte Hand zum Abschied reicht.

Um anschließend in die Lodge hereingelassen zu werden, muss normalerweise beim Pförtner angeklopft werden, doch hier scheint heute Morgen schon jeder auf den Beinen zu sein und die Tür steht weit offen. In diesem Moment kommt mir bereits mein kleiner untersetzter Kollege im Laufschritt entgegen.

»Was ist passiert? Wo kommst du her?«, fragt er mich völlig aufgeregt. »Wir haben schon die ganze Nacht nach dir gesucht.« Immer noch erschöpft, gehe ich auf ihn zu. Seine blauen Augen schauen mich fragend an.

»Es tut mir leid, aber ich kann dir auch nur sagen, dass man mich mit einer Injektion betäubt und in eine Höhle im Dschungel verschleppt hat. Ich muss schon sehr viel Glück gehabt haben, dass ich noch lebe. Die Droge oder das Gift in mir war zum Glück zu schwach dosiert, um mich umzubringen. Du siehst, ich bin ja wieder hier! Ich hoffe nur, du hast nicht bereits mit meiner Frau über mein Verschwinden gesprochen.«

»Nein, nein, keine Angst! Alina hat und wird darüber nichts erfahren.«

Dann erzähle ich Peter in Ruhe meine Erlebnisse der letzten Stunden. Wie ich wachgeworden und wieder zurück zur Lodge gekommen bin. Er hört mir aufmerksam zu.

»Es muss mit den russischen Waffenhändlern zu tun haben. Ein Raubüberfall ist völlig auszuschließen, weil mir weder mein Portemonnaie noch meine Pistole entwendet wurde.«

Inzwischen ist die Sonne schon wieder aufgegangen und langsam wird die Lufttemperatur in diesem tropischen Klima unerträglich heiß. Im nahe gelegenen Urwald hört man lautes Kreischen von mehreren Tieren. Der Dschungel erwacht.

»Ich werde kurz duschen gehen und mich, soweit es geht, verarzten. Danach können wir zusammen zum Frühstück gehen.«

»Okay, bis gleich. Falls du Hilfe brauchst, lass nach mir rufen«, antwortet Peter und bewegt sich schon einmal zum riesigen Esstisch im Außenbereich, an dem sämtliche Gäste ihre Mahlzeiten einnehmen. Dort angekommen erwartet Peter eine Überraschung so früh am Morgen. Es sitzen hier bereits schon zehn weitere Gäste der Lodge bei Kaffee, Rührei und Speck. Diese Leute sind allesamt Angler wie sich herausstellt. Sie möchten heute früh mit den hoteleigenen Booten das Big-Game-Fishing erleben, nämlich das Angeln auf Großfische der Weltmeere, speziell hier im Indischen Ozean. Peter setzt sich zu ihnen und lauscht dem interessanten, amüsanten Anglerlatein dieser Gruppe. Ein paar Minuten später erscheint der Hotelmanager und gesellt sich außerdem dazu. Während des Frühstücks erklärt er seinen neuen Gästen noch einige Verhaltensmaßnahmen hier in Kenia und gibt ihnen einige allgemeine Informationen mit auf den Weg.

»Solltet ihr zum Beispiel einem Massai-Krieger begegnen, schaut ihn nicht direkt an und vermeidet vor allem den Augenkontakt mit ihm. Er könnte sich sonst provoziert fühlen. Und bitte geht nicht in die Slums hinein. Das ist viel zu gefährlich.« In diesem Land ist er immer besorgt um die Urlauber. Dafür hat er in dieser Region bereits zu viele unangenehme Erlebnisse gehabt. Seine Gäste nicken stumm und nehmen diese Ratschläge schweigend an.

Allmählich habe ich mich wieder frisch gemacht und gehe mit einem Bärenhunger zum Frühstück. Ich setze mich zu Peter und lasse mir vom Hotelboy frisch gebackene Brötchen und wohlriechenden gebrühten Kaffee bringen. Die anderen Gäste nicken mir zur Begrüßung kurz zu.

»Was hast du gestern in der Diskothek herausgefunden?«, frage ich leise meinen Freund und nippe vorsichtig an der heißen Kaffeetasse. Dieses Aroma ist wirklich herrlich. Im Hintergrund hinter den Bananenpflanzen macht sich der Poolmann an die Arbeit. Mit einem feinen Netzkescher fischt er aus dem Pool hineingefallene Pflanzenteile heraus. Er bewegt sich auffällig langsam, aber ich denke, dass ist hier im heißen Afrika völlig normal im Gegensatz zum emsigen Nordeuropa. Währenddessen beginnt Peter mit seinen Neuigkeiten: »Zwei Stunden nach meinem Eintreffen begegnete ich einem der beiden Informanten wieder, die wir schon in Moskau kennengelernt haben. Ich brauchte nicht lange zu fragen und dem Herrn auf den Zahn zu fühlen, da bekam ich schon von ihm die erwarteten Informationen. Und zwar geht übermorgen vom Flughafen Mombasa aus ein Konvoi mit achthundert Kalaschnikows des Modells AK47 und unzähligen Handgranaten und Munition über die Grenze nach Somalia. Sowohl die Polizei am Flughafen als auch die Grenzpatrouillen sind bestochen worden. Somit wird dieser Transport für die Waffenhändler Boris und Andrej Orlow ein wahres Kinderspiel werden.« Der Koch kommt soeben aus der Küche und serviert uns weitere noch warme Brötchen. Unser Gespräch wird für einen kurzen Moment unterbrochen.

»Kleinwaffen sind die wahren Massen-vernichtungswaffen unserer Zeit«, kommt leise über meine Lippen. »Ist dir eigentlich auch schon aufgefallen, dass die Menschheit so viel wie gar nichts von diesen Kriegsschauplätzen weiß?«

»Wie meinst du das?«

»Nun ja, in weiten Teilen Afrikas und Südamerikas forderten Bürgerkriege große Opfer. Die meisten Einwohner der westlichen Welt wissen überhaupt nichts davon. Für sie gab es in den letzten Jahren nur zwei große Kriege. Den Golfkrieg und den im Kosovo. Diese beiden waren für unsere Bevölkerung interessant, die anderen hier in Afrika sind nicht erwähnenswert. Daran tragen aber auch die Presse und die übrigen Medien eine Mitschuld. Hier in Afrika kann ein ganzes Dorf mit hunderten von Menschen ausgelöscht werden und es wird lediglich mit zwei Zeilen in einem Tageblatt darüber berichtet. Im Nahen Osten dagegen, wo es um Ölquellen geht, machen die Journalisten über jedes kleine Ereignis große Reportagen. Aber nun zu dir. Hat dein Informant dir auch sagen können, wie viele Begleiter der Konvoi haben wird?«

»Leider nein! Deshalb müssen wir jede Menge Leute von der kenianischen Polizei in Mombasa anfordern, die uns unterstützen werden. Aber nun haben wir erst einmal zwei Tage zur freien Verfügung. Gehen wir solange auf Safari?«, scherzt Peter etwas lauter und grinst mich dabei an.

Daraufhin kommt sofort aus der Gruppe der Angler eine Antwort herüber:

»Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gleich mit uns zum Hochseeangeln hinausfahren. Wir haben auf den Angelbooten noch Platz für zwei weitere Personen.«

Wir zwei schauen uns an und bedanken uns gleichzeitig für die nette Einladung.

»In zwanzig Minuten fahren wir zu den Booten. Zieht bitte solche Kleidung an, die eure Arme und Beine bedeckt und vor der starken Sonneneinstrahlung auf dem Meer schützt. Und vergesst nicht die Sonnenbrillen und Caps. Die UV-Strahlung hier am Äquator ist nicht zu unterschätzen.« Wer schon einmal in diesen Breitengraden auf See war, weiß genau, dass man sich mit allen nur erdenklichen Mitteln vor einem Sonnenbrand schützen muss. Hier reichen nur wenige Minuten aus, um seiner Haut Verbrennungen zuzufügen.

Ich freue mich unwahrscheinlich auf diese Abwechslung und eile sofort zu meinem Zimmer, um die erforderliche Ausrüstung anzulegen.

Nach nur vier Minuten Autofahrt erreichen wir den Strand. Hier liegen an mehreren Bojen große Angelboote vom Allerfeinsten. Sofort kommen die Besatzungsmitglieder an den Strand, um die Gruppe mit kleineren Ruderbooten zu den Schiffen zu bringen. Danach geht es auch sofort los. Alle Angler sind an Bord, die Motoren werden gestartet und die Motorboote nehmen Fahrt auf, damit sie so schnell wie möglich zu den Tiefen des Indischen Ozeans gelangen und mit dem Schleppangeln beginnen können. Es ist das erste Mal, dass ich an diesem teuren Millionärssport teilnehme. Oft schon habe ich Berichte darüber in Angelmagazinen gelesen oder spannende Dokumentationen im Fernsehen beobachtet, aber nie hätte ich es für möglich gehalten, diesen Angelsport selbst einmal zu erleben. Man angelt von seetüchtigen Booten aus, auf denen ortskundige Skipper und einheimische Hilfskräfte sind. Big Game ist der Fachausdruck für das Angeln auf Fische, die oft weit über einhundert Kilo schwer sind. Zu diesen begehrten Meeresbewohnern gehören außer dem berühmten Marlin auch Haie, Thunfische, Schwertfische und ähnliche Tiere in dieser Gewichtsklasse.

Ich beobachte konzentriert die Arbeit der farbigen Besatzung. Bei ihnen sitzt jeder Handgriff. Sie sind allesamt Vollprofis. Es werden mehrere Ruten fertig gemacht und eine kleine Thunfischart, sogenannte Bonitos, als Schleppköder ins Wasser gebracht. Einige Meilen zieht der Kapitän diese bei langsamer Schleppfahrt hinter sich her. Und dann haben wir auch schon den ersten Anbiss. Die Angelschnur saust wie eine Peitsche aus dem rechten Ausleger heraus. Etwa hundert Meter hinter dem Boot entsteht eine gewaltige Gischt in den Wellen. Es schießt ein großer Fisch mit einem Schwert einige Meter aus dem Meer heraus und fällt dann wieder hinein. Das Wasser spritzt nur so!

»Ein Marlin oder ein Sailfish!«, ruft ein Besatzungsmitglied. Ich bin der Angelrute am nächsten. Der Junge Taio drückt mir diese in die Hand und deutet mir an, ich soll sofort im Kampfstuhl Platz nehmen, auf dem man mich sogleich anschnallt. Mein Herz beginnt zu klopfen. Inzwischen hat der Kapitän das Schiff gestoppt und ich versuche durch ein wechselndes Senken und kräftiges Anheben der Rutenspitze mit einem gleichmäßigen Aufkurbeln der Schnur den Fisch näher ans Boot zu bringen. Meter um Meter wird die abgespulte Leine erkämpft. Durch einen Adrenalinausstoß vergesse ich völlig die Schmerzen in meiner rechten Seite. Fast ist der Fisch schon am Boot, da beginnt das Tier mit einer Flucht und zieht erneut hundertfünfzig Meter Schnur von der Rolle. Wieder beginnt alles von vorn. Der Kapitän versucht währenddessen, mir den Drill ein wenig zu erleichtern, indem er manchmal langsam rückwärts und somit dem Fisch entgegenfährt. Nach etwa dreißig Minuten anstrengender Arbeit habe ich es endlich geschafft. Der Fang ist am Boot und die Besatzung kann ihn mit großer Anstrengung an Bord ziehen. Alle fangen an zu klatschen und beglückwünschen mich zu dem zwei Meter fünfzig langen Fisch. Es ist ein Sailfish. Er wird umgehend von Taio getackt. Das bedeutet, er bekommt eine registrierte Kennung in die Rückenflosse geheftet, durch die man den Fisch wiedererkennen kann, sollte dieser erneut von jemandem gefangen werden. Die notierten Koordinaten geben dann Wissenschaftlern Hinweise auf das Verhalten und die Wanderung der Fische.

Ein schnelles Foto von dem großen Fang zusammen mit mir und dann darf er schnell wieder zurück ins Wasser. Ich bin überglücklich. Es ist ein unvergessliches Erlebnis.

Nach diesem Angeltag muss ich Alina von meiner neuen Erfahrung berichten und telefoniere am Abend mit ihr bald zwanzig Minuten. Danach geht es zum Dinner an den Gemeinschaftstisch der Lodge. Heute stehen Thunfisch und Königsmakrele nach kenianischer Art auf dem Speiseplan, dazu wird eiskaltes Bier serviert. Der Hotelmanager Norbert taucht während dieser exzellenten Mahlzeit mit einer großen Plastiktüte gefüllt mit Eiswürfel auf und schmeißt diese in den beleuchteten Pool. Grinsend begibt er sich zur großen Tafel.

»Wer in einer Minute im Wasser noch ein Stück Eis findet, bekommt von mir eine Kiste Bier gratis spendiert«, sind seine Worte und alle lachen lauthals. Er ist schon ein witziger Kerl, dieser Norbert.

Inzwischen ist die Sonne auch schon untergegangen und ich entscheide, heute früher in mein Zimmer zu gehen und ein wenig Schlaf nachzuholen. Die Ereignisse der letzten Nacht und das heutige Big-Game-Fishing haben mich durchaus geschafft.

Peter dagegen ist noch unternehmungslustig und fährt mit einem Taxi zur Bar Hemingway. Der berühmte Autor Ernest Hemingway hat hier oft seine Ferien verbracht und ist in Malindi gerne seinem Hobby, dem Hochseeangeln, nachgegangen. Ihm zu Ehren ist die Bar nach seinem Namen benannt worden. An den Wänden hängen diverse präparierte Großfische, die dieser berühmte Hobbyangler gefangen hat.

Am Tresen dieses rustikalen Etablissement bestellt mein Freund sich eine geschlossene gekühlte Flasche Bier. So kann niemand Gift oder K.-o.-Tropfen dazu mischen. In unserem Job ist stets Vorsicht geboten. Als der Barkeeper ihm das Getränk bringt und es zusammen mit einer Tüte Erdnüsse serviert, bemerkt Peter im Spiegel über dem Tresen eine Person, die direkt auf ihn zukommt und sich neben ihn setzen möchte. Er dreht sich um und ihm bleibt plötzlich die Luft weg. Es ist eine farbige Schönheit! Sie ist etwa dreißig Jahre alt und ein Meter fünfundsiebzig groß, mit einem perfekt geformten Körper, großen Augen und einem regelrechten Kussmund. Ihre langen Haare sind zu vielen dünnen Rasterzöpfen geflochten und dann zu einer extravaganten Frisur hochgebunden. Sie könnte mit dem hübschen Gesicht und der makellosen Figur ohne Weiteres mit dem Model Naomi Campbell konkurrieren, so aufreizend präsentiert sie sich vor ihm.

»Hallo«, beginnt er aufgeregt zu stottern, als sie ihn anlächelt.

»Hi«, erwidert sie und wendet sich sogleich dem Barkeeper zu. »Für mich bitte das Gleiche, was dieser Herr hier bestellt hat.« Dann dreht sie sich wieder zu Peter und schlägt ihre langen Beine übereinander. Das vorher schon kurze Kleid bedeckt kaum noch ihre Schenkel und lässt ihre braune Haut aufblitzen.

»Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Ashanti. Wo kommen Sie her? Ich habe Sie hier noch nie gesehen?«

»Peter. Peter Neuhaus. Ich komme aus Deutschland und bin geschäftlich hier«, stammelt er in einem gebrochenen Englisch mit zittriger Stimme.

»In welcher Branche sind Sie tätig und wie lange bleiben Sie?«

Er weiß nicht sofort, was er dieser jungen und hübschen Frau antworten soll. Junge, lass dir schnell etwas einfallen, denkt er. Seine Hand beginnt unruhig zu zittern. Noch nie zuvor hatte er einen Flirt mit einer so hübschen Frau.

»Aus der IT-Branche und ich bin sozusagen auf der Durchreise«, flunkert er, um sich nicht als Polizist zu entlarven.

»Dann habe ich ja besonders viel Glück, Sie kennenzulernen, wenn Sie nur für kurze Zeit in der Stadt sind.«

Kapitel 2

Am nächsten Morgen beenden wir wieder unseren Kurzurlaub unter der herrlichen Äquatorsonne und machen uns sofort daran, die zuständige örtliche Polizei in unserem Vorhaben zu involvieren. Der Polizeichef von Mombasa ist ein wenig überrascht, als wir unangemeldet bei ihm eintreffen und Peter ihm seinen Dienstausweis von Interpol unter die Nase hält. Der Beamte greift sofort zum Telefonhörer und unterhält sich kurz mit einer Person in einer afrikanischen Sprache, die wir beide nicht verstehen. Ich nehme an, es ist Suaheli. Dann erst bittet er uns nach dem Telefonat, ihm gegenüber am Schreibtisch Platz zu nehmen. Mein Blick schweift durch das Zimmer in diesem prunkvollen Haus. Es ist ein großes Büro mit einem riesigen Schreibtisch, auf dem neben einem Telefon und einem Computer auch noch aufwendige Schnitzereien in Ebenholz stehen. Im Hintergrund befinden sich links und rechts große kenianische Landesflaggen, die durch eine Wandhalterung leicht in den Raum hineinhängen. In der Mitte sieht man ein großes Porträt des Präsidenten Uhuru Kenyatta hängen. Peter beginnt mit dem Gespräch und trägt unser Anliegen in einem exzellenten Englisch vor.