22,99 €

Mehr erfahren.

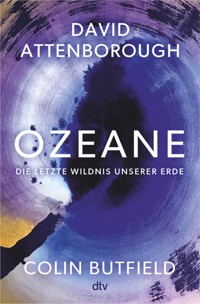

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

Die verborgene Schönheit der Weltmeere Von den eisigen Ozeanen unserer Pole bis hin zu abgelegenen Koralleninseln – der weltbekannte Naturforscher David Attenborough erkundet zusammen mit Colin Butfield die letzte große Wildnis unserer Erde: die Ozeane. Lebendig und eindrucksvoll berichtet Attenborough von der Unberührtheit und Fragilität ausgewählter Habitate, die faszinierende Tier- und Pflanzenarten beheimaten, den großartigen Entdeckungen mutiger Meeresforscher vergangener Jahre und den Versuchen modernster Wissenschaft, die verborgene Welt unter Wasser genauer zu erforschen. Dabei wird offenbar: Die Ozeane, so gefährdet sie heute sind, besitzen eine beachtliche Resilienz, dank derer wir wieder eine Meereswelt voller Leben haben könnten – wir müssen nur handeln. »David Attenborough ist Pionier, Vorbild und eine der wichtigsten globalen Stimmen für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen. In all seinen Werken spürt man die tiefe Liebe, das Verständnis und die Verletzlichkeit der Natur. Jeder, der in dieses wichtige Buch eintaucht, taucht positiv verändert wieder auf!« Dr. Eckart v. Hirschhausen, Arzt und Autor von Der Pinguin, der fliegen lernte - Das umfassendste und profundeste Buch zu unseren Ozeanen - Opulent ausgestattet mit zahlreichen Illustrationen und Farbbildern - Ein Weckruf zum Schutz der letzten großen Wildnis unseres Planeten - Erscheinen im Mai 2025 anlässlich zu Sir David Attenboroughs 99. Geburtstag

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 628

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Über das Buch

Schon als Kind zog ihn das geheimnisvolle Meer in den Bann und bis heute sind die Ozeane sein Lebensthema – gemeinsam mit Colin Butfield erzählt Sir David Attenborough von den unglaublichsten Entdeckungen und den Veränderungen, die die marine Lebenswelt während seines Lebens erfahren hat. Dazu nehmen die beiden acht einzigartige Habitate in den Fokus, darunter das Ökosystem der Korallenriffe, die Tiefsee, den Kelp-Wald, die Arktis, den südlichen Ozean und die Mangroven.

Sie beschreiben faszinierende Tier- und Pflanzenarten, berichten von der größten Tiermigration der Welt, die täglich im Verborgenen stattfindet, und begleiten Forschende, die mit modernster Technologie die vielgestaltige Wasserwelt ergründen. Eingestreut sind Attenboroughs Erzählungen von unvergesslichen Erlebnissen auf seinen früheren Expeditionen.

Dabei wird offenbar: Die Ozeane, die letzte große Wildnis, sind heute massiv gefährdet – doch sie spielen eine entscheidende Rolle im Kampf gegen den Klimawandel. Dank ihrer unglaublichen Resilienz könnten wir in relativ kurzer Zeit wieder eine weitgehend intakte Meereswelt erleben, die unser Klima stabilisiert und reicher ist, als wir es uns vorstellen können. Doch dazu müssen wir jetzt entschlossen handeln.

David Attenborough / Colin Butfield

Ozeane

Die letzte Wildnis unserer Erde

Aus dem Englischen von Jörn Pinnow

Inhaltsverzeichnis

Anmerkung der Autoren

Vorwort

TEIL EINS In der Lebensspanne eines Blauwals

Pazifik, 1941

Long Beach, Kalifornien, 2024

TEIL ZWEI Unsere Ozean Welt

Kapitel 1 Korallenriffe

Clownfisch, Great Barrier Reef, Australien

Cabo Pulmo, Baja California, Mexiko

Bildteil

Kapitel 2 Tiefsee

Das U-Boot, Australien

Wettrennen in die Tiefe

Bildteil

Kapitel 3 Hochsee

Einen Blauwal filmen, Golf von Kalifornien

Rückkehr der Wale

Bildteil

Kapitel 4 Kelpwald

Seeotter, Südkalifornien

Der große Sturm, Sussex, England

Bildteil

Kapitel 5 Arktis

Leben unter dem Eis

Die letzte Eisfläche

Bildteil

Kapitel 6 Mangroven

Kapuzineraffen, Costa Rica

Zwischen zwei Welten

Golf von Nicoya, Costa Rica

Bildteil

Kapitel 7 Ozeanische Inseln und Tiefseeberge

Die Schildkröten von Raine Island, das Korallenmeer zwischen Australien und Papua-Neuguinea

Papahānaumokuākea

Bildteil

Kapitel 8 Südlicher Ozean

Filmaufnahmen mit See-Elefanten, Südgeorgien

Das Meeresschutzgebiet Südgeorgien und Südliche Sandwichinseln

Bildteil

TEIL DREI In einer einzigen Menschengeneration

Heute

Morgen

Nachwort

Danksagung

Bildnachweis

Bildteil 1

Bildteil 2

Quellen und Lesetipps

Korallenriffe

Tiefsee

Hochsee

Kelpwald

Arktis

Mangroven

Ozeanische Inseln und Tiefseeberge

Südlicher Ozean

In einer einzigen Menschengeneration

Register

Anmerkung der Autoren

Beim Verfassen dieses Buchs stützten wir uns auf die Arbeit zahlreicher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den unterschiedlichsten Disziplinen und ließen uns von ihren Forschungen inspirieren. Die wichtigsten Quellen sind am Ende des Buchs aufgeführt. Zudem gab es eine ganze Reihe exzellenter Forschender, die uns freundlicherweise ihre Zeit und Expertise zur Verfügung stellten, damit wir Ozeane. Die letzte Wildnis unserer Erde so aktuell und exakt wie möglich halten konnten.

Unser Dank geht insbesondere an Dr. Mark Belchier, Mitarbeiter der Regierung Südgeorgien und der Südlichen Sandwichinseln sowie der British Antarctic Survey; Madi Bowden-Parry, University of Exeter; Rod Downie, leitender Berater des Arktik-Programms, WWF; Nico Koedam, Professor emeritus (Vrije Universiteit Brussel), derzeit angegliedert an die Universiteit Gent, Marine Biology Research Group; Dr. Tom Bech Letessier, University of Plymouth und University of Western Australia; Professor Daniel Mayor, University of Exeter; Professor Michael Meredith, British Antarctic Survey; Professorin Pippa Moore, Newcastle University; Professor Callum Roberts, University of Exeter; und Dr. Dan Smale, Marine Biological Association, Großbritannien.

Ein besonderer Dank gilt Dr. Casper van de Geer von der University of Exeter. Er arbeitete während der Entstehung dieses Buchs stets eng mit uns zusammen, und seine hervorragenden Forschungen und sein großes Wissen sind überall auf den folgenden Seiten zu spüren.

Ein herzlicher Dank an alle.

David Attenborough und Colin Butfield, Februar 2025

Vorwort

Meine früheste Erinnerung an den Ozean ist die an eine tropische Lagune.

Im warmen Wasser hoben und senkten sich Ammoniten. Gelegentlich trieben sie ein Stück vorwärts, wobei sich ihre gewundenen Widderhornschalen im sedimentreichen Wasser erstaunlich geschmeidig bewegten. Kugelförmige Belemniten spritzten Tinte, als sie vor einem Räuber über den Austernbänken flohen. Ich war mir ziemlich sicher, dass es in diesem reichen Meer noch Hunderte weiterer Arten gab, aber ich hatte sie noch nicht zu Gesicht bekommen und beschloss, weiterzusuchen.

Tatsächlich existierte diese tropische Lagune nur in meiner Fantasie, angeregt durch die Erkundung eines alten Kalksteinbruchs in Leicestershire, etwa 50 Kilometer von der nächsten Küste entfernt. Dies war ein wunderbarer Ort für Abenteuer für einen kleinen Jungen in den 1930er-Jahren, und die Gewissheit, dass es sich vor Millionen von Jahren um eine warme und wilde Lagune gehandelt haben musste, machte ihn noch reizvoller. Hier konnte ich tage-lang nach in den Felsen vergrabenen Schätzen suchen, die sich in den alten tropischen Meeren gebildet hatten. Die aus den Steinen herausgeschlagenen Fossilien längst ausgestorbener Meerestiere in der Hand zu halten und zu wissen, dass meine Augen die ersten waren, die sie jemals zu Gesicht bekamen, weckten eine unersättliche Neugierde in mir. Und so sollte ich also den Rest meines Lebens mit der Frage verbringen, was wohl unter der Meeresoberfläche lebte.

Paläontologen sind sich darüber im Klaren, dass das Bild vom Urozean, wie sie ihn aus seltenen konservierten Fragmenten zusammensetzen, unvollständig ist. Viele der wunderbaren Wesen, die in den Meeren des Jura oder der Kreidezeit schwammen, werden wir nie kennenlernen – wurden sie nicht versteinert, können wir sie auch niemals entdecken. Hier bestehen einige Parallelen zu meinem Bestreben, den Ozean unserer Zeit im Laufe meines Lebens zu verstehen. Denn während meiner ersten Lebensjahrzehnte war unser Wissen darüber, was in unserem Ozean lebte, nur bruchstückhaft, und es gab noch so viel, das wir erst verstehen mussten. Zwar stießen wir in großen Meerestiefen auf für uns neue Kreaturen, doch wir hatten im Grunde wenig Ahnung davon, wie sie überleben konnten oder mit welch anderen Wesen sie sich die Tiefsee teilten. Nicht anders verhielt es sich mit den Meeren, in denen einst meine Ammonitenfossilien geschwommen waren. Wir Menschen erlegten unzählige Wale, wussten aber nicht, welche Auswirkung dies auf das Ökosystem des gesamten Ozeans haben würde. Wir fotografierten Korallenriffe, konnten aber nicht erklären, warum sie ein derart wunderbares Spektrum an Diversität boten.

Ich habe das Glück, seit fast 100 Jahren zu leben. Während dieser Zeit haben wir mehr über die Weltmeere erfahren als in jedem anderen Zeitraum der Menschheitsgeschichte. Die Meeresforschung hat Wunder der Natur offenbart, die sich ein Junge in den 1930ern nie hätte vorstellen können. Moderne Technologien haben es uns ermöglicht, das Verhalten von Lebewesen zu filmen, wie ich es mir zu Beginn meiner Karriere nie hätte erträumen können, und die Menschheit hat die Ozeane so grundlegend verändert, dass die kommenden 100 Jahre entweder ein Massenaussterben des maritimen Lebens oder eine spektakuläre Erholung dieses Naturraums mit sich bringen könnten.

Ich werde nicht mehr miterleben, wie diese Geschichte ausgeht, aber nach einem langen der Erforschung unseres Planeten gewidmeten Leben bin und bleibe ich überzeugt: Je mehr Menschen die Natur genießen und verstehen, umso größer ist die Hoffnung, dass wir sie und uns retten können. Als Colin und ich beschlossen, dieses Buch zu schreiben, nahmen wir uns vor, den Nervenkitzel der Entdeckungen zu vermitteln, die Gefahren, denen unsere Weltmeere ausgesetzt sind, deutlich zu machen und vor allem die Geschichten zu erzählen, von denen wir glauben, dass sie eine neue Generation dazu inspirieren können, über die Küste hinaus und unter die Wellen zu schauen.

David Attenborough, Februar 2025

TEIL EINSIn der Lebensspanne eines Blauwals

Unser gesamtes Wissen stammte aus dem Reich des Todes: Probenbehälter mit ausgeblichenen Präparaten, die aus unvorstellbaren Tiefen geborgen worden waren, von Forschern und Fischern weitergegebene Geschichten, an Stränden oder Felsküsten angespülte Überbleibsel. Noch vor 100 Jahren war ein Großteil unseres Ozeans ein Geheimnis – eine gewaltige verborgene Welt, in die man nur über die eigene Vorstellungskraft Zutritt erlangte.

Zu dieser Zeit besaßen wir bereits umfangreiche Kenntnisse über das Leben an Land, doch über jene Arten, die zwei Drittel der Erdoberfläche und 99 Prozent der bewohnbaren Gebiete besiedeln, wussten wir kaum etwas. Die flüchtigen Einblicke, die wir bislang hatten gewinnen können, ermutigten uns aber, immer weiter und tiefer zu suchen. Zu Beginn ergab das alles nur wenig Sinn – eine schillernde Vielfalt an Leben in eigentlich nährstoffarmem Wasser, einsame, weit von jedem Kontinent entfernte Unterwasserberge mit überbordendem Leben, und hin und wieder stießen wir auf die sterblichen Überreste von Tieren, die wir uns überhaupt nicht erklären konnten. Nach und nach entdeckten wir allerdings Hinweise, aus denen wir Ideen entwickelten, die wir zu Hypothesen bündelten, bevor sie zu Erkenntnissen wurden. Der technische Fortschritt erlaubte es uns, das Leben in den Ozeanen zu beobachten, nachzuverfolgen und zu kartieren. Und so offenbarte uns der Ozean ganz allmählich und Stück für Stück einige seiner Geheimnisse.

Pazifik, 1941

200 Kilometer vor der Küste Kaliforniens taucht ein Blauwal in Sichtweite eines Konvois schwer bewaffneter grauer Schiffe auf, die gerade in See stechen. Ein Matrose an Bord, der als Fischer in diesen pazifischen Gewässern gearbeitet hatte, erkennt den Blas, die typische Fontäne. Oben auf dem Kopf besitzt der Blauwal kräftige V-förmige Muskeln, die sein Nasenloch umschließen – das doppelte Blasloch, wie alle Bartenwale es haben. Entspannen sich die Muskeln, ist das Blasloch geschlossen, sodass kein Wasser einströmen kann, doch sobald der riesige Wal auftaucht, sind die Muskeln aktiv, das Blasloch öffnet sich, und der Wal kann atmen. Der Blas des Blauwals lässt sich leicht von der flachen, niedrigen Fontäne der hier so häufig vorkommenden Buckelwale unterscheiden, denn er schießt mit fast 600 Stundenkilometern aus den gewaltigen Lungen des größten Tiers unseres Planeten in die Höhe.

Es ist ein achtjähriges Weibchen. Sie hat in den kalten, reichen Gewässern vor Alaska gefressen und schwimmt nun Tausende Kilometer gen Süden, vorbei an Kelpwäldern und nährstoffreichen Flussdeltas. Sie ruht sich aus und frisst sich am enormen Nahrungsangebot satt, das sich an Tiefseebergen und in Auftriebsströmungen sammelt, wo nährstoffreiches Wasser Leben aus dem offenen Meer anzieht. Bald wird sie gen Küste abdrehen, dorthin, wo sich die Küstenvegetation von Tannen zu Kakteen wandelt, auf der Suche nach wärmeren, geschützten Gewässern, um ihr erstes Kalb zu gebären.

Weder Wal noch Matrose ahnen, dass weite Teile der Ozeane kurz vor einer Phase relativer Ruhe stehen, während die Menschheit die stürmischste Zeit ihrer Geschichte erlebt. Trotz Atomwaffen-tests und Seeschlachten werden die Gräuel des Zweiten Weltkriegs einigen Teilen der Weltmeere eine Erholungspause verschaffen. Gebiete wie die Nordsee werden für die Fischerei viel zu gefährlich und erleben daher eine erstaunliche Zunahme an marinem Leben. Ein ungewolltes Experiment, aus den grausamsten denkbaren Umständen geboren, das dennoch den ersten Beweis in großem Maßstab liefert, dass sich die Weltmeere schneller erholen können, als wir je gedacht hätten.

Long Beach, Kalifornien, 2024

Kurz vor dem Ende ihres Lebens macht sich unsere Walkuh zum letzten Mal auf die Reise. 100 Meter entfernt von einem kleinen Touristenboot taucht sie auf, während die Biologin an Bord von den Ernährungs- und Wandergewohnheiten berichtet und die Waltouristen darauf hoffen, eine Schwanzflosse oder den Blas zu Gesicht zu bekommen. Die Hafenkräne von Long Beach sind gerade außer Sichtweite, als das Boot die tieferen Gewässer erreicht, in denen Blauwale und ihre nahen Verwandten, die Finnwale, beobachtet werden können, wie sie die Strecke zwischen dem Channel Islands National Park und den Surferstränden sowie den Schiffshäfen vor der Küste von Los Angeles zurücklegen.

Unsere Blauwalkuh hat Glück gehabt im Leben. Sie ist eine der wenigen ihrer Art, die die kommerzielle Jagd auf Wale überlebten, und sie schwamm ein Dutzend Mal die Küste auf und ab, wobei sie Tausende von Kilometern zurücklegte. Wahrscheinlich brachte sie in ihrem langen Leben alle zwei, drei Jahre ein Kalb zur Welt – in dieser Zeit begann der Bestand ihrer Spezies, die knapp vor dem Aussterben stand, sich langsam wieder zu erholen.

Im Laufe ihres Lebens haben auch wir eine stattliche Strecke zurückgelegt: von der Auffassung von Walen als Tranlieferanten bis hin zu der Erkenntnis, dass diese Tiere bestaunt oder sogar verehrt werden sollten, sind sie uns doch mit ihrer großen Intelligenz und den komplexen sozialen Interaktionen gar nicht so unähnlich. Kluge und leidenschaftliche Menschen sorgten für ein Ende des industriellen Walfangs, und heute legen wir Wert auf die neue Beziehung zu den Tieren, die auf wissenschaftlichem Verständnis, Weitsicht und Mitgefühl beruht. Doch trotz dieser langen Wegstrecke haben wir es noch nicht geschafft, dieselbe Weitsicht für ihren Lebens-raum aufzubringen und ihn angemessen zu schützen. Für viele von uns ist die Welt jenseits der Strände dunkel, bedrohlich und wie von einem anderen Stern. Aus den Augen und damit auch aus dem Sinn. Doch nach und nach ändert sich dies. Jahrzehntelange engagierte Forschung, der technologische Fortschritt und neuer Respekt für das traditionelle Wissen der Menschen vor Ort haben zu erstaunlichen Entdeckungen geführt, die die zentrale Rolle der Ozeane in unser aller Leben offenbaren und uns deutlich machen, was wir tun müssen, um sie wieder gesunden zu lassen.

Die Blauwalkuh taucht ein letztes Mal auf. Dann sinkt sie tief hinab. Die Walbeobachter werden sie nie wiedersehen.

Die Lebensspanne eines Blauwals – rund 90 Jahre – kann als praktischer Maßstab für unsere Reise durch die moderne Entdeckung des Ozeans dienen. Dabei unterscheidet sich die heutige Perspektive auf den Blauwal grundsätzlich von unserem Blick auf den Ozean zu jenem Zeitpunkt, als unsere Walkuh in den 1930er-Jahren geboren wurde.

Während Seefahrerkulturen, insbesondere aus Polynesien, über Tausende von Jahren Wissen angehäuft hatten, wie man fachmännisch die Meere überquert, und Nationen wie Großbritannien und die Vereinigten Staaten mit ihren kommerziell betriebenen Fischfangflotten gelernt hatten, wie man effizient große Mengen Fisch aus dem Meer ziehen kann, so wusste die Wissenschaft doch noch immer nicht, warum Meeresströmungen sich so verhalten, wie sie sich verhalten, oder warum man bestimmte Fischarten zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten antrifft. Um diese Fragen beantworten zu können, brauchten wir einen neuen Blick auf unseren Planeten.

»Ozean« wäre eigentlich ein deutlich passenderer Name für unsere Welt als »Erde«. Heute sind mehr als 70 Prozent der Oberfläche unseres Planeten mit Salzwasser bedeckt, und zwar in einem einzigen, miteinander verbundenen planetaren Ozean. Die Bewegungen der tektonischen Platten und die Hochs und Tiefs der Eiszeiten bestimmen die geografische Ausdehnung des Ozeans, aber für die letzten rund 10000 Jahre waren die wichtigsten Verbindungspunkte zwischen den Meeren exakt so, wie sie heute sind.

Als unsere Walkuh geboren wurde, konnten wir diese Verbindungen nur von der Oberfläche und von Land aus erkennen. Wir kannten die Umrisse der Kontinente, die den Ozean einrahmen, wir hatten zwischen den Landmassen die Lücken kartografiert, die das Rote Meer mit dem Indischen Ozean verbinden, das Mittelmeer mit dem Atlantik und den Atlantik mit dem Arktischen Ozean. Doch der Ozean ergibt nur in drei Dimensionen wirklich Sinn, weshalb wir zum wahren Verständnis den Blick eines Wals auf die Welt brauchten.

Das ermöglichte der Fortschritt in der Sonartechnik während des Zweiten Weltkriegs – und zu dem Zeitpunkt, als unsere Walkuh eine Teenagerin war, konnten wir zum ersten Mal den Meeresboden wirklich »sehen«. Die vom Sonar erzeugten Daten ließen erkennen, dass der Ozeangrund nicht diese flache, nichtssagende Ebene ist, als die wir ihn uns wohl zumeist vorgestellt hatten. Vielmehr ist er geprägt von gewaltigen Bergketten, tiefen Gräben und Vulkanen. Der Meeresboden hat also Eigenschaften und Regionen, die ebenso klar definiert sind wie der Boden an Land. Ab diesem Zeitpunkt begannen wir, den Ozean als fünf miteinander verbundene Seebecken zu verstehen: der Arktische, Atlantische, Indische, Pazifische und Südliche Ozean – auch wenn der Südliche Ozean erst 2021 als eigenständiges Seebecken anerkannt wurde.

Das Pazifische Seebecken ist bei Weitem das größte der fünf, es umfasst beinahe die Hälfte des Gesamtozeans und ist groß genug, um die Landmasse der Erde komplett aufzunehmen. Seinen Namen bekam der Pazifik vom portugiesischen Seefahrer Ferdinand Magellan (eigentlich Fernão de Magalhães), der ihn im 16. Jahrhundert als friedlich und still (port. »pacífico«) empfand. Das mag jemandem, der schon einmal die Winterstürme vor Hawai’i oder Nordkalifornien erlebt hat, seltsam vorkommen, doch Magellan erreichte den Ozean von der tödlich heimtückischen, noch heute nach ihm benannten Straße an der Spitze Südamerikas kommend, sodass sich im Vergleich dazu ein milder Tag im Pazifik wirklich friedlich angefühlt haben mochte. Der »Stille Ozean« ist dermaßen groß, dass man im australischen Melbourne aufbrechen und entweder zur Südspitze Chiles gelangen oder sich über die Beringstraße der Arktis nähern kann, ohne ihn jemals zu verlassen.

Sicher, alle fünf Ozeanbecken sind miteinander verbunden, doch für unser Verständnis davon, wie sich Strömungen, Nährstoffe und die Tierwelt im Ozean bewegen, ist es vor allem wichtig zu wissen, wie und wo die Becken miteinander verbunden sind. Vom Pazifik zum kleinsten der Becken, dem Arktischen, führt die flache, enge Beringstraße. Durch diesen Spalt gelangt nur relativ wenig Wasser sowie Fauna und Flora, es findet wenig Austausch statt. Im Gegensatz dazu trifft der Pazifik dort, wo er an das jüngste der weltweiten Ozeanbecken grenzt, im Grunde auf eine Art »Meermixer«, den Südlichen Ozean: Wasser aus dem Pazifik, dem Atlantik und dem Becken des Indischen Ozeans fließt im Südlichen Ozean zusammen und wird dort vom Antarktischen Zirkumpolarstrom, der sich im Uhrzeigersinn einmal um ganz Antarktika dreht, durchgemischt.

Mitte der 1950er-Jahre waren die wichtigsten Ozeanbecken, ihre Unterteilungen (Ostsee, Nordsee, Golf von Mexiko und andere) sowie ihre Verbindungspunkte Alltag in der wissenschaftlichen und politischen Sprache. Das ist bemerkenswert, denn obwohl wir schon lange wissen, dass verschiedene Meereshabitate an unterschiedlichen Stellen der Erde gedeihen – Korallenriffe in den Tropen, Kelpwälder in den gemäßigten Zonen –, fingen wir erst damals an, das Meerwasser selbst als Teil eines Systems und unsere zahlreichen Meere als einen einzigen Ozean zu verstehen.

Und in der Tat, je genauer wir hinsahen, umso deutlicher erkannten wir, dass bestimmte Arten überall im Ozean auftauchen: Zum Beispiel findet sich der Blauwal in allen Ozeanbecken; nur in die zugefrorenen Bereiche des Arktischen und Südlichen Ozeans stößt er nicht vor, was sich aber vermutlich in den kommenden Jahren ändern dürfte, da sich der Walbestand langsam erholt und sich das Meereis zurückzieht.

In den 1950er-Jahren war unsere Waldame mit 25 Meter Länge und mehr als 150 Tonnen Gewicht schließlich ausgewachsen. Sie war nicht nur »groß«, sie gehörte zu der größten Tierart dieses Planeten – und war deutlich massiver als die meisten Dinosaurier. Zwar wussten wir, warum ihre Art so groß werden konnte – die Auftriebskraft des Meerwassers erlaubt es Tieren im Ozean, eine Körperfülle zu entwickeln, die an Land kein Knochen aushalten würde –, doch reichten unsere Erkenntnisse über das Leben eines Blauwals nicht aus, um zu erklären, welchen evolutionären Vorteil eine solche Größe mit sich bringt. Es sollte noch einen erheblichen Teil der Lebensspanne eines Wals dauern, bis wir das Geheimnis lüften konnten.

Einen entscheidenden Hinweis erhielten wir, als wir die Meeresströmungen besser verstehen lernten. Wir wussten zwar schon länger, dass es bestimmende Strömungen an der Oberfläche des Ozeans gibt, doch erst in den 1960ern erbrachte die Zusammenführung jahrzehntelanger Arbeit zahlloser Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Beschreibung eines globalen Systems von Strömungen, der sogenannten thermohalinen Zirkulation oder umgangssprachlich auch »globales Förderband«. Benannt nach den beiden Faktoren, die die Meerwasserdichte bestimmen, nämlich der Temperatur (thermo…) und dem Salzgehalt (…halin), beginnt dieses Kreislaufsystem mit dem Gefrieren von Seewasser im hohen Norden und tiefen Süden unseres Planeten. Bildet sich Eis in der Arktis, bleibt das Salz zurück: Es kann nicht gefrieren, dafür aber lässt es das übrige Oberflächenwasser salziger werden. Dieses kalte und nun sehr dichte Wasser sinkt langsam ab, woraufhin anderes Wasser an die Oberfläche drängt, um es zu ersetzen – eine Strömung entsteht. Das dichte Wasser sinkt weiter Richtung Grund und verdrängt das in der Tiefe vorhandene Wasser gen Süden, und über Hunderte von Jahren bewegt sich nun diese langsame tiefe Strömung durch die Ozeanbecken bis hin zur Antarktis, wo weiteres kaltes, salzi-ges, absinkendes Wasser hinzukommt. Dieser Antarktische Zirkumpolarstrom bewegt das Wasser sodann im Uhrzeigersinn um den Kontinent Antarktika, bis es in zwei Strömungen Richtung Norden abfließt – eine führt zum Indischen, die andere zum Pazifischen Ozean. Auf ihren Wegen gen Norden erwärmen sich die Strömungen und steigen an die Oberfläche. Das erwärmte Wasser setzt seine Kreisbahn um den Globus fort und kehrt schließlich in den Nordatlantik und die Arktis zurück, wo der Kreislauf von Neuem beginnt.

Die Strömungen bringen Nährstoffe aus der Tiefe an die Oberfläche, wodurch das Wachstum von Plankton und damit auch die Versorgung der gesamten ozeanischen Nahrungskette möglich wird. Wissenschaftliche Teams haben zudem erkannt, dass diese Strömungen einen bedeutenden Einfluss auf das Klima haben, da sie Wärme vom Äquator zu den Polen und in die umgekehrte Richtung transportieren. So sorgt beispielsweise das System, das warmes Wasser durch den Nordatlantik führt, dafür, dass Länder in Nordwesteuropa, wie etwa Großbritannien, deutlich wärmer sind als andere Länder auf demselben Breitengrad.

Lokale wie globale Ozeanströmungen sind damit entscheidend für alles Leben auf der Erde, nicht nur für das des Blauwals. Es wird jedoch angenommen, dass die aufsteigenden Strömungen besonders wichtig für die Evolution des Blauwals waren, da die an die Oberfläche beförderten Nährstoffe den Beutetieren des Blauwals als Nahrung dienen, und die Auswahl dieser Beute wiederum bewirkt, dass der Blauwal so groß wird. Dessen enorme Masse rührt somit von dem Verzehr unglaublicher Mengen der kleinsten Tiere des Ozeans her, wobei man eigentlich nicht besonders groß sein muss, um sich diese Beute zu sichern. Im Lauf ihres 90-jährigen Lebens wird unsere Walkuh Milliarden Krill – kleine, garnelenförmige Krebstiere – gefressen haben, und die Art und Weise, wie sie das tut, verlangt eine außergewöhnliche körperliche Wandlungsfähigkeit.

Bei all seiner Größe ist doch ein wirklich auffallendes Kennzeichen des Blauwals seine Stromlinienform. Wie ein Torpedo in Zeitlupe verdrängt er das Wasser um seinen Kopf und Körper, wenn er ohne jede Anstrengung und mit einer Reisegeschwindigkeit von zehn Kilometern pro Stunde dahingleitet. Stößt er jedoch auf einen Krillschwarm, kann er seinen gewaltigen Kiefer bis zu einem Winkel von fast 90 Grad öffnen, indem er den Unterkiefer aushakt und die Hautfalten unterhalb des Mauls ausdehnt. So nimmt er 80000 Liter krillgesättigtes Wasser mit einem einzigen Schluck zu sich. Dieses filtert er dann durch seine Barten, die an beiden Seiten seines Oberkiefers hängen und das Wasser durchfließen lassen, während der Krill hängen bleibt. (Zum Vergleich: Wir Menschen können lediglich erbärmliche 0,07 Liter Wasser auf einmal schlucken, ohne Krill.) Beim Fressen bläht sich das Maul eines Blauwals auf dieselbe Größe wie der Rest seines Körpers auf – er sieht dann wie eine enorme Kaulquappe aus.

Das sogenannte lunge-feeding scheint sich, soweit wir das aus fossilen und geologischen Funden ableiten können, bei Bartenwalen vor etwas mehr als sieben Millionen Jahren entwickelt zu haben, etwa zu der Zeit, in der es laut Wissenschaft zu einem deutlichen Anstieg der nährstoffreichen Ozeanauftriebe kam. Diese Tiefenwasseraufstiege könnten dafür gesorgt haben, dass es wesentlich mehr Plankton, kleine Fische und Krebstiere gab, was dann jene Tierarten ausnutzten, die dazu in der Lage sind, große Wassermengen schluckweise zu filtern. Im Gegensatz zu anderen Bartenwalen haben sich Blauwale im Laufe der Evolution auf bestimmte Beutetiere spezialisiert, denn Krill bildet fast ihre gesamte Nahrungsgrundlage. Und diese Spezialisierung beeinflusste wiederum ihr Aussehen und ihr Verhalten.

Es gibt mindestens 85 Arten von Krill im Ozean, und alle ernähren sich von Plankton. Das Wort »Plankton« stammt vom griechischen Ausdruck für »umhertreiben« ab und bezeichnet jedes mikroskopische Tier (Zooplankton) oder jede Pflanze (Phytoplankton), die ohne eigenen Antrieb in den Ozeanströmungen schweben. Krill bildet riesige Schwärme, die jedoch nicht konstant beisammen sind und weit voneinander entfernt vorkommen können. Der beste Krilljäger muss daher in der Lage sein, viele Wochen lang effizient und ohne Nahrungsaufnahme »auf die Pirsch« zu gehen und gewaltige Mengen zu fressen, sobald er die Gelegenheit dazu bekommt. Ein großer Wal – mit einem ebenso großen Maul –, der stromlinienförmig gebaut ist und dennoch monatelang von seinen Fettreserven leben kann, während er entspannt enorme Distanzen zurücklegt, ist eine höchst effektive Lösung für das Überleben auf Basis einer Krilldiät.

Doch etwas noch Längeres als unser Blauwal jagt auch Krill. Mit fast 200 Meter Länge schwebt es nachts wie eine Säule im Wasser. Seine geisterhaft weiße Farbe schimmert leicht, während es helles blaues biolumineszentes Licht ausstrahlt, um Beutetiere in seinen Vorhang aus stechenden Tentakeln zu locken. Es mag wie eine einzelne Kreatur aussehen, vielleicht wie eine gewöhnliche lange, dünne Qualle, doch es handelt sich in Wahrheit um eine riesige Staatsqualle – eine Kolonie genetisch identischer Zooide, von denen jedes einzelne eine spezielle Funktion in dem Gebilde übernimmt: Manche fangen Beute, andere verdauen sie, manche schwimmen, andere vermehren sich. Die Staatsqualle schwebt hier in der Nacht durchs Meer, denn nun ist die Zeit gekommen, in der eine Vielzahl Tiere aus der Tiefe zur Nahrungsaufnahme nach oben steigt: die Vertikalwanderung – die größte tägliche Bewegung von Biomasse auf der Erde.

Die Staatsqualle, die größer werden kann als ein Blauwal, ist eine Kolonie aus einzelnen Organismen, den sogenannten Zooiden.

Zwar wusste man bereits seit vielen Jahren um eine vertikale Wanderung im Ozean, doch erst etwa zu der Zeit, in der unsere Waldame ihr mittleres Lebensalter erreichte, verfügten Wissenschaftler über die nötige Technologie und Forschungskapazität, um uns das wahre Ausmaß der allnächtlich im Ozean stattfindenden Bewegung zu offenbaren. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die meisten Menschen davon ausgegangen, dass marine Migration vor allem eine horizontale Bewegung zu neuen Nahrungs- oder Paarungsgebieten bedeute, so wie wir es von vielen Walen, Thunfischen oder Seevögeln kennen. Doch Untersuchungen zeigten, dass eine gewaltige Anzahl von Krill, Laternenfischen, Tintenfischen und unzählige andere Arten tagsüber in Tiefen hinabtauchen, in die kein Sonnenstrahl dringt, um jenen Räubern zu entgehen, die auf Sicht jagen. Sobald aber die Nacht hereingebrochen ist, zieht es die im Dunkeln Versteckten dann ins phytoplanktonreiche Wasser, und sie strömen gen Wasseroberfläche.

Wie bei allen Wanderungsbewegungen warten auch in diesem Fall die Jäger bereits auf ihre Beute. Manche machen die Vertikalwanderung einfach mit und schnappen sich die Reisenden unterwegs, während andere, wie die große Staatsqualle, abwarten. Sie legt ihr Netz aus Fallen aus, das in etwa so groß ist wie zwei Fußballfelder hintereinander. Da bei diesem Migrationsspektakel jede Nacht Milliarden von Tieren auf und ab wandern, bleibt für jeden Räuber etwas übrig.

Die zweite Lebenshälfte unserer Walkuh war eine Zeit unglaublicher Entdeckungen. Wir konnten den Ozean endlich in drei Dimensionen sehen, und Meeresforscherinnen und -forscher nutzten die jüngsten Technologiesprünge und -innovationen, die eine gänzlich neue Perspektive der Tiefsee ermöglichten. Tauchboote etwa revolutionierten die Erkundung des Ozeans, was in den 1970er-Jahren zur Entdeckung einer völlig neuen Lebensform an hydrothermalen Vents führte. Ferngesteuerte Fahrzeuge konnten nun tagelang den Meeresboden erkunden und dabei Bilder und Daten an die Oberfläche senden. Heute kann jeder mit einer Internetverbindung im Livestream Missionen von ferngesteuerten U-Booten mitverfolgen, die Tausende Meter unter der Wasseroberfläche unterwegs sind.

Wir gewannen also neue Einblicke in den Ozean durch das Entsenden modernster Technik in die Tiefe – und auch ins Weltall. Im Jahr 1957 wurde der erste Satellit gestartet. Im Laufe der folgenden 60 Jahre machte die Weiterentwicklung der Satellitentechnik die Entdeckung von Tiefseebergen möglich, die bislang unter der Wasseroberfläche verborgen waren. Auch ließen sich nun Wanderbewegungen von Tieren, die mit Peilsendern ausgestattet wurden, nachverfolgen sowie neue Erkenntnisse zu den Hotspots der Ozeane und den wichtigsten Migrationsrouten marinen Lebens gewinnen.

Und die Kombination aus Sichtungen und Peilsenderverfolgung ergab auch ein neues Bild des Blauwals weltweit. Wir konnten Unterarten und Populationen identifizieren und einige wirklich gewaltige Wanderbewegungen aufzeichnen, die bislang unbekannte Verbindungen zwischen den unterschiedlichen Teilen unseres Ozeans offenbarten: So ergaben Forschungen beispielsweise, dass unsere Walkuh beziehungsweise ihre Unterart, der nördliche Blauwal, fast das gesamte Leben im Nordostpazifik verbringt und dabei im Norden bis nach Alaska und im Süden bis nach Costa Rica schwimmt.

Dabei können Satelliten und Tauchroboter nur einen Ausschnitt des Bildes liefern. Um wirklich zu begreifen, welcher Zusammenhang zwischen bestimmten Eigenheiten des Ozeans und der Wanderung bestimmter Arten besteht – warum eine Art genau den und keinen anderen Weg nimmt –, brauchen wir detailreiche Karten, und für diese spielt wieder das Sonar beziehungsweise das Echolot eine entscheidende Rolle.

Seit den späten 1980er-Jahren ermöglicht das Fächerecholot sehr präzise und aufschlussreiche Bilder großer Bereiche des Meeresbodens. Die jüngsten Versionen senden von einem Schiff mehr als 1500 Sonarpulse pro Sekunde aus. Die Schallwellen fächern über dem Meeresboden auf und erstellen so eine Schallkarte, die ein Computer in eine visuelle Darstellung des Meeresbodens umwandeln kann. Ende 2023 waren rund 25 Prozent des Ozeanbodens mit einer Auflösung von 100 Metern oder mehr kartografiert, und derzeit läuft ein großes Projekt zur Aufzeichnung des gesamten Meeresbodens bis 2030. Vervollständigt wird das Bild durch das Vertikalecholot, das Schallimpulse in der Wassersäule sendet und empfängt und auf diese Weise Schallkarten der Fischarten erstellen kann, die in diesem Gebiet schwimmen – dabei lässt sich mit dem Echolot natürlich nur das erkennen, was sich gerade zu diesem Zeitpunkt dort aufhält.

Und sogar diese Einschränkung können wir heute durch die Fortschritte in der DNA-Probenentnahme umgehen, dank der Forschende erkennen können, was durch eine bestimmte Wassersäule geschwommen ist. Für DNA-Tests der Umwelt untersuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Meerwasser auf Spuren von Meerestieren, beispielsweise Haut, Fäkalien und Schleim, und analysieren so die DNA der Arten, die in den letzten Stunden das Gebiet durchquert haben, ohne dass man sie dazu fangen oder sehen musste.

Diese verblüffenden technologischen Neuerungen, zusammen mit Schiffen, die monatelang auf See bleiben können, und funkgesteuerten Überwachungssystemen in Bojen, die das ganze Jahr über Informationen über Wellen, Wassertemperatur und -zusammensetzung liefern, haben unser Verständnis des Ozeans regelrecht revolutioniert. In der Lebensspanne eines einzigen Blauwals haben wir uns vom oberflächlichen Blick verabschiedet und unseren Ozean in all seiner Tiefe und Bedeutung verstehen gelernt. Und während uns neue Technologien in den letzten 90 Jahren geholfen haben, den Ozean quasi mit Walaugen zu betrachten, haben sie uns auch in die Lage versetzt, den Lebensraum des Säugers bis zur Unkenntlichkeit zu verändern.

Es überrascht kaum: Legen wir eine Karte der globalen Fischereischwerpunkte (Orte, an denen am meisten gefischt wird) über eine Karte, auf der die von der Wissenschaft festgestellten höchsten Konzentrationen an Nährstoffen und marinem Leben eingezeichnet sind, finden wir frappierend viele Überschneidungen. Wie Wale können Schiffe heute monatelang unterwegs sein, Tiefseeberge erkennen und mit Echolot ihre Beute orten. Wir sind so gut geworden im Fischfang, dass wir laut Berechnungen im Jahr 2024 die Biomasse – also Lebewesen – im Ozean um 2,7 Gigatonnen reduziert haben. Zur Veranschaulichung sei gesagt, dass die gesamte Menschheit auf etwa 0,4 Gigatonnen Biomasse kommt. Man kann sich also leicht vorstellen, was für ein Ungleichgewicht wir erzeugen, wenn wir beinahe das Siebenfache aus dem Ökosystem des Ozeans entnehmen.

Die Veränderungen in der Lebenswelt der Walkuh gehen aber über die reine Überfischung hinaus. Der Blauwal hat, wie viele Arten im offenen Meer, seine Ernährung, sein Verhalten und seine Navigationsfähigkeiten über Millionen Jahre evolutionär verändert, um seinen Platz im diversen und komplexen Ozean unseres Planeten effizient zu nutzen – und seine Nische ist, wie wir gesehen haben, in einer Hinsicht besonders klein: Der Wal ernährt sich vor allem von Krill, und für diese Nahrungsquelle ist sein Körper perfekt gebaut. Das ließ ihn zu einem höchst erfolgreichen Jäger werden, der jedoch zugleich äußerst empfindlich auf alles reagiert, was seinen Zugang zu Krill und die Fähigkeit, Krill zu finden, verändert.

Wir wissen noch immer nicht genau, wie Blauwale ihre unterschiedlichen Sinne miteinander kombinieren, um den Ozean zu durchqueren, doch darf als gesichert gelten, dass Schall dabei eine wichtige Rolle spielt und es klare Routen gibt, über die sie zu unterschiedlichen Jahreszeiten wandern. Zweifellos haben wir ihre Sinneswahrnehmungen und diese Routen in vielerlei Hinsicht gestört, mehr, als uns überhaupt bewusst ist. Zehntausende große Schiffe transportieren Güter rund um den Globus, sie machen dabei Lärm und streifen versehentlich, aber unvermeidlich auch wandernde Wale. Im erwärmten, saurer gewordenen Ozean verändert sich die Verteilung von Leben, was dazu führt, dass an bestimmte Zeiten gebundene Ernährungs- und Fortpflanzungsmuster unzuverlässig werden. Indem wir absichtlich die größeren Tierarten für unsere Ernährung aus dem Ozean holen, zerstören oder beschädigen unsere Netze, Trawler und Schwimmbagger nicht nur ganze Habitate, sondern unterbrechen auch komplexe Nahrungsketten auf eine Art und Weise, die wir noch gar nicht recht verstanden haben.

Trotzdem wissen wir dank unserer neu erworbenen Kenntnisse heute auch von den Regenerationskräften des Ozeans. Wir verstehen inzwischen so viel mehr davon, wo das Leben aufblüht und wie wir ihm dabei helfen können. Wir haben Beispiele für Wiederherstellung und Erholung marinen Lebens aufgezeichnet, und die Menschheit kann, wenn sie es möchte, ihre Fischereipraktiken überwachen und verändern, um ein Gleichgewicht herzustellen, bei dem der Ozean sowohl unsere Bedürfnisse befriedigt als auch selbst gedeihen kann. Würde unsere Walkuh heute ein Kalb bekommen, könnte dieses sicher noch das 22. Jahrhundert erleben. In einer Welt, in der wir dieselbe Weitsicht und dasselbe Verständnis, mit denen wir einst ihre Art vor dem Aussterben retteten, walten lassen, um nun ihren Lebensraum zu schützen, könnte die Walkuh eine erstaunliche Wandlung miterleben. Ihre Nahrungsgründe in den kalten Gewässern der nördlichen Breitengrade würden voller Plankton, Krill und zahlloser Fischarten sein. Ihre Kälber würden in sicherem, von Mangroven und Korallen gesäumtem Wasser geboren. Durchquert sie den Ozean, würden ihre Wanderrouten frei von Netzen sein, und sie würde an Tiefseebergen vorbeiziehen, die voller Leben sind. Kommt sie näher an die Küste, würde der Meeresboden wieder von Tang, Korallen, Muscheln, Hummern und Austern bedeckt sein. Womöglich träfe sie auf ihren Reisen auch auf unsere Nachkommen – Mitglieder einer Gesellschaft, die mit der natürlichen Umgebung, die sie mit Nahrung, Lebensgrundlagen und Inspiration versorgt, im Gleichgewicht leben. Mitglieder einer Gesellschaft, die in einer Zeit leben, in der die Menschheit über den Drang, die Wellen zu beherrschen, hinausgewachsen ist, um endlich an der Seite der größten Wildnis der Erde, dem Ozean, aufzublühen.

In der Lebensspanne eines einzigen Blauwals haben wir mehr über unsere Ozeane gelernt als im Rest der Menschheitsgeschichte zusammen. Aber werden wir auch die Weitsicht haben, dem Ozean beizustehen, wenn er sich von den Schäden erholen muss, die wir ihm in derselben Zeit zugefügt haben?

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns von unserer Walkuh verabschieden und in die wichtigsten Lebensräume des Ozeans eintauchen. Von der gigantischen Hochsee bis zu rätselhaften hydrothermalen Vents in der Tiefsee, von der eisigen Arktischen See bis zum wilden Südlichen Ozean, von einsamen Tiefseebergen bis zu dichten Unterwasserwäldern, strahlenden Korallengärten und verwickelten Mangroven – alle diese Habitate enthalten ihre eigenen evolutionären Wunder, inspirieren ihre menschlichen Beschützer und liefern wertvolle Hinweise dafür, wie die Zukunft des Lebens auf der Erde aussehen könnte.

TEIL ZWEIUnsere Ozean Welt

Kapitel 1Korallenriffe

Clownfisch, Great Barrier Reef, Australien

Konstantes Sonnenlicht hält in den Tropen die seichten Küstengewässer das ganze Jahr über warm, weshalb wir genau hier die erstaunlichste Vielfalt an Leben im weltweiten Ozean finden.

Als ich 1957 zum ersten Mal eine Taucherausrüstung anlegte, um an einem Korallenriff zu tauchen, war ich von dem Spektakel vor meinen Augen derart überwältigt, dass ich für einen Moment das Atmen vergaß. Nichts, was ich je an Land gesehen hatte, kam dieser Überfülle an Sinneseindrücken gleich, so viel Leben, solch eine Vielfalt, alles zum Greifen nah. Ich hätte hier tagelang schwimmen können und wäre der Farben, der Bewegung, des Zusammenspiels nie müde geworden. Das Leben in seiner zutiefst hypnotisierenden Schönheit.

Der Tauchgang fand im warmen, flachen Wasser eines Koralleninselchens des australischen Great Barrier Reef statt. Die Korallen, die hier gedeihen, sind auf regelmäßige Sonneneinstrahlung und warmes Wasser angewiesen, weshalb man sie meist im seichten Wasser der tropischen Meere findet. Eine Folge davon ist, dass die spektakulärsten Korallen häufig nur wenige Meter unterhalb der Wasseroberfläche wachsen. Man braucht keine Tauchausrüstung, um sie zu erreichen – schnorcheln und kurz untertauchen reichen völlig aus. Mit einem Atemgerät kann man jedoch lange genug an einem Ort verweilen, um auf die kleinen Details des Lebens am Riff aufmerksam zu werden – die zahllosen winzigen Fische, die zwischen den Ästen der Korallen hindurchschwimmen, der Barrakuda, der unter einem Vorsprung darauf lauert, dass eine silbrig glänzende Beute vorbeikommt, der Feuerfisch mit seiner fächerartigen Flosse, der neben einem Stein schwebt und bei einem flüchtigen Blick leicht für eine Pflanze gehalten werden könnte.

Damals war das Great Barrier Reef noch größtenteils intakt. Ich bin sicher, dass es auch zu dieser Zeit bereits kleinere Schäden durch Fischerei und Umwelteinflüsse gab, doch mir kam es komplett unberührt vor. Von australischen Naturforschenden bekam ich immer wieder zu hören, man könne über die gesamten 2000 Kilometer Länge tauchen und an fast jedem der 3000 einzelnen Riffe eines der größten Naturschauspiele der Erde bewundern.

Dass Korallenriffe eine verblüffende Vielfalt an Leben beherbergen, wissen wir Menschen, seit wir zum ersten Mal eines gesehen haben, und mir wurden alte, seit Tausenden von Jahren mündlich überlieferte Geschichten aus Hawai’i und Polynesien erzählt, die von der Bedeutung der Korallenriffe und ihrem reichen Leben künden. Natürlich hatte ich auch neuere Forschungs- und Entdeckungsberichte gelesen, aber Worte allein können nicht auf den Anblick der unzähligen Lebewesen vorbereiten – jedes mit einem ganz eigenen Weg, den Widrigkeiten des Lebens zu trotzen –, die sich doch alle irgendwie zusammenfinden, um ein unglaublich vitales und pulsierendes Ökosystem zu bilden. Ich hatte an Land niemals etwas Vergleichbares gesehen. Obwohl wir wissen, dass tropische Regenwälder Wildtierleben von einer außergewöhnlichen Diversität besitzen, sehen wir bei einem einzelnen Spaziergang doch recht wenig davon. Bei diesem einen Tauchgang jedoch, der etwa 30 Minuten gedauert haben dürfte, fielen mir mehr Tierarten ins Auge, als ich hätte zählen können, geschweige denn identifizieren.

Das Presslufttauchgerät war damals eine vergleichsweise junge Erfindung, und es gab auch noch nicht sehr viele Untersuchungen von Korallenriffen. Viele der Interaktionen zwischen den Arten oder gar der Aufbau der Nahrungskette auf einem Korallenriff, die wir heute womöglich als meeresbiologisches Grundwissen ansehen, waren in den 1950er-Jahren noch unbekannt.

Bei meinem Tauchgang fiel mir eine Art besonders auf. Ein kleiner Fisch, nicht länger als mein Zeigefinger, pendelte zwischen den Tentakeln einer Anemone hin und her. Er war hellorange und hatte drei weiße, von schwarzen Linien begrenzte Streifen um seinen Körper. Heute würden Kinder auf der ganzen Welt ihn augenblicklich als Nemo erkennen, doch zu dieser Zeit hatte ich noch nie von einem Clownfisch gehört, geschweige denn einen gesehen. Damals wunderte ich mich, warum er nicht von den Tentakeln der Anemone gestochen wurde. Als ich aber in anderen Anemonen in der Nähe noch weitere Clownfische erblickte, die sich ganz ähnlich verhielten, erkannte ich, dass zwischen Fisch und Anemone eine besondere Beziehung bestehen musste. Wie die aussah und sich entwickelt hatte, war mir völlig unbekannt.

Seit damals haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-ler herausgefunden, dass von den mehr als 1000 Anemonen-arten lediglich zehn dieses Zusammenleben mit Clownfischen entwickelt haben. Doch für die, die diese Symbiose pflegen, ist sie überlebenswichtig. Clownfische besitzen sogar eine besonders dicke Schleimschicht auf ihrem Körper, um sich vor versehentlichen Stichen zu schützen, aber sie würden niemals an den nährstoffreichen Tentakeln der Anemone selbst knabbern, sondern leben quasi umhüllt von ihnen. Im Gegenzug für den Schutz, den ihm die Anemone bietet, reinigt sie der Clownfisch und verjagt mögliche Räuber. Darüber hinaus profitiert die Anemone von den vom Fisch ausgeschiedenen Nährstoffen: Ihre symbiotischen Algenwachsen schneller und produzieren mehr Nahrung als bei jenen Anemonen ohne Fisch.

Um schrittweise erklären zu können, wie eine Riffgemeinschaft funktioniert und warum ihre immense Artenvielfalt für uns alle so wichtig ist, brauchte die Wissenschaft die gesamte Spanne meines Lebens. Jahrzehnte der Forschung haben ergeben, dass Korallenriffe, auch wenn sie weniger als ein Zehntelprozent der Meere ausmachen, ein Drittel aller Meerestierarten versorgen. Und noch immer kennen wir nicht all ihre Geheimnisse. Bislang haben wir zwar bereits über 4000 Fischarten auf Korallenriffen gezählt, doch die Forschung geht davon aus, dass dort noch Hunderttausende von bislang unentdeckten Tier- und Pflanzenarten leben.

Tatsächlich haben wir erst in den letzten Jahren verstanden, dass es genau diese Vielfalt der Riffgemeinschaft ist, die den Clownfisch überhaupt erst zu einem Riff zieht. Denn junge Clownfische schwimmen im offenen Meer nicht einfach zum nächstgelegenen Riff, sobald sie groß genug dafür sind. Sie kehren auch nicht zum Riff ihrer Eltern zurück. Sie suchen sich vielmehr ein Riff nach dessen Klang aus, können sie doch sehr unterschiedliche Geräusche wahrnehmen – das Geklapper der Garnelen und Muscheln oder das Trommeln der Schwimmblasen. Je lauter das Riff, umso besser, denn der Lärm bedeutet, dass hier mehr Leben tobt, und je vielfältiger und belebter ein Riff, umso resilienter ist es gegen die zahlreichen Bedrohungen, denen es heute ausgesetzt ist.

Bei meinem ersten Rifftauchgang waren es die Farben und die Bewegung, die meine Aufmerksamkeit fesselten. Wäre ich heute noch in der Lage, einmal dorthin zurückzukehren, würde ich auch auf die Geräusche achten, mich bemühen, unter dem statischen weißen Rauschen die Knack-, Pfeif- und Klickgeräusche zu entschlüsseln, in der Hoffnung, dass sie laut genug sind, um weiteres Leben aus dem offenen Ozean anzulocken.

DA

Stellen Sie sich einmal vor, Sie hätten noch nie von Korallenriffen gehört. Eines Tages legt man Ihnen die Luftbildaufnahme eines typischen Korallenatolls vor: Im dunkelblauen Ozean sehen Sie die ringförmigen Riffe, die je eine azurblaue Lagune umgeben, was darauf hindeuten könnte, dass es einen Nährstoffauftrieb aus der Tiefe gibt. Doch die kleinen, flachen Inseln, welche die Riffe umgeben, haben weder Flüsse, die aus hohen, felsigen Bergen Stickstoff und Phosphor mitbringen könnten, um damit den Ozean zu düngen, noch Deltas mit reichen Sedimenten, ja nicht einmal einen Kontinentalschelf. Ihre rationale Schlussfolgerung dürfte also sein, dass es sich hier um nährstoffarmes Wasser handelt und es unwahrscheinlich ist, dass hier viele Arten leben. Sie hätten nur wenig Grund zur Annahme, dies könnte der Lebensraum mit der größten Biodiversität des Ozeans sein.

Doch im warmen Wasser rund um den Äquator, zwischen dem Wendekreis des Steinbocks und dem des Krebses, gedeihen auf Tausenden von Quadratkilometern Korallenriffe und mit ihnen das Leben. Diese Riffe können vielfältige Formen annehmen. Manche sind eher klein und liegen isoliert, wie jene rund um die zahllosen Inseln des Südpazifiks und des Indischen Ozeans, andere, wie das australische Great Barrier Reef oder das Mesoamerikanische Riff in der Karibik, bilden ausladende Strukturen mit mehr als 1000 Kilometer Länge.

Es ist wichtig, zwischen »Korallenpolypen«, »Korallenkolonien« und »Korallenriffen« zu unterscheiden, gerade weil sie alle häufig – verwirrenderweise – schlicht als »Korallen« bezeichnet werden. Das Riff ist eine Kalksteinstruktur, die über Tausende von Jahren entstand, indem jede neue Generation Steinkorallen auf den Skeletten der vorhergehenden Generation siedelte. Es gibt viele verschiedene Korallenarten, doch meist wird zwischen harten, Riffe bauenden »Steinkorallen« und »Weichkorallen« unterschieden, wobei Letztere zwar ebenfalls auf Riffen wachsen, aber kein Kalkskelett hinterlassen. Den lebendigen Teil des Riffs dagegen bilden die oberen Flächen, auf denen Korallenkolonien gedeihen, wobei jede einzelne aus Korallenpolypen besteht – manchmal aus sehr, sehr vielen.

Korallenpolypen sind Tiere, die recht nah mit Quallen verwandt sind. Ein Quadratmeter einer gesunden Korallenkolonie kann durchaus mehr als 10000 Polypen umfassen. Jeder einzelne Korallenpolyp sitzt kopfüber in einem kleinen, Korallit genannten Kelch, den er aus Kalk hergestellt hat, und streckt seine Tentakel hinaus ins Wasser, um mit ihnen Plankton zu fangen. In dem nährstoffarmen Wasser würde das erbeutete Plankton allerdings nicht annähernd ausreichen, um den Korallenpolypen zu ernähren.

Wie kann es dann sein, dass in diesen scheinbar unproduktiven Gewässern die verblüffendste Vielfalt an Leben im ganzen Ozean zu finden ist? Schon Charles Darwin zerbrach sich den Kopf über diese Frage, die als »Darwinsches Paradoxon« bekannt wurde. Er löste 1842 das Rätsel teilweise in dem heute berühmten Buch Über den Bau und die Verbreitung von Korallenriffen. Darin veröffentlichte er seine Erkenntnis, dass die meisten Korallenarten flaches Wasser benötigen, um zu wachsen. Was er zu diesem Zeitpunkt nicht erklären konnte, war, wieso in Wasser, das kaum Nährstoffe enthält, so viel Leben gedeiht. Es sollte noch knapp 200 Jahre dauern, bis wir auf eine Antwort stießen, denn inzwischen kennen wir das grundlegende Geheimnis der Korallenriffe. Und es ist ein wahrhaft wunderschönes.

Im Zentrum der Erklärung steht eine der bemerkenswertesten und erfolgreichsten mutualistischen Beziehungen der Natur, nämlich die zwischen einem Korallenpolypen und einer einzelligen Alge mit Namen Zooxanthelle. Zooxanthellen leben im Gewebe des Korallenpolypen und pflegen ein ganz besonderes Verhältnis zu ihrem Wirt. Der Korallenpolyp bietet der Zooxanthelle Unterschlupf und versorgt sie mit dem nötigen Kohlendioxid und Wasser, damit sie per Fotosynthese aus Sonnenlicht Nahrung herstellen kann. Bei diesem Prozess nutzt die Zooxanthelle das reichlich vorhandene Sonnenlicht und produziert mit dessen Hilfe Nährstoffe, die wiederum der Korallenpolyp braucht, im vorhandenen Wasser aber nicht finden kann. Die Polypen verwenden dann den von der Zooxanthelle produzierten Zucker, Sauerstoff sowie Fette, um zu wachsen und zu atmen – der Prozess, bei dem aus Glukose Energie gewonnen wird –, was wiederum Kohlendioxid und Nährstoffe erzeugt, die die Zooxanthelle benötigt.

Hier haben wir tatsächlich einen fast lückenlosen Produktionskreislauf. Denn im Grunde reichen sich Zooxanthelle und Korallenpolyp das Essen auf höchst effiziente Art und Weise hin und her – bis zu 90 Prozent des von der Zooxanthelle produzierten organischen Materials werden vom Korallenpolypen aufgenommen. Die beiden werden dabei von einer ganzen Gemeinschaft aus Mikroben unterstützt, die in und auf dem Polypen leben und Stickstoff liefern, Ammoniak entfernen und noch viele andere hilfreiche Funktionen übernehmen. An Land ist eine Pflanze auf viele externe Beziehungen – mit Insekten, Pilzen und anderen Lebewesen – angewiesen, um etwas Ähnliches zu erreichen.

Korallen können auf diese Weise in nährstoffarmem Wasser gut wachsen. Das nährstoffarme Wasser ist dabei sogar ganz entscheidend, denn es verhindert übermäßiges Algenwachstum im Wasser oberhalb des Riffs. So bleibt das Wasser klar genug, und die Fotosynthese der Zooxanthelle kann effizient ablaufen. Diese bemerkenswerten Beziehungen machen das, was ein Hindernis für Leben hätte sein können, zu einem Lebensraum, der so reich an Biodiversität ist, dass nur ein unberührter tropischer Regenwald Vergleichbares bietet.

Das Korallenskelett selbst ist kalkweiß, doch die Zooxanthelle stellt Proteinpigmente in jenen unterschiedlichen Farben her, die wir mit Korallenriffen assoziieren. Wir wissen noch nicht genau, warum es all diese verschiedenen Farben gibt, doch Untersuchungen deuten darauf hin, dass einige von ihnen eine Art Sonnenschutz bieten und die Koralle somit nicht schädlichen ultravioletten Strahlen ausgesetzt ist. Die Wissenschaft vermutet zudem, dass die bezaubernden fluoreszenten Farben einiger Korallen auch eine evolutionäre Funktion besitzen könnten, nämlich um unterschiedliche Wellenlängen des Lichts für die Zooxanthelle zu filtern, damit sie ihre Fotosynthese effizienter gestalten kann. Das gelingt der Koralle, indem sie Licht in einer Farbe – meist Blau – absorbiert und in einer anderen – in der Regel Rot – abstrahlt. Blaues und rotes Licht gelten als besonders effektiv für die Fotosynthese, und Zooxanthellen brauchen beide. Nun durchdringen die längeren Wellenlängen von blauem Licht das Wasser sehr gut und sind daher reichlich im Ozean vorhanden, ganz anders als die kürzeren Wellenlängen von rotem Licht. Da aber die fluoreszierenden Proteine blaues Licht aufnehmen und rotes Licht in ihre Umgebung abgeben, geht die Forschung davon aus, dass es ebendiese herrlich leuchtenden Farben sind, die dazu dienen, den Zooxanthellen beim Wachsen zu helfen.

Korallenpolypen leben dicht an dicht gepackt, und ihr Gewebe bildet eine ununterbrochene Schicht, die die gesamte Kolonie wie eine Haut überzieht. Je mehr die Kolonie wächst und altert, umso mehr spezialisieren sich die Polypen. In den sonnigeren Bereichen des Riffs sitzen sie eng gedrängt, wohingegen dort, wo es schattiger ist, ein einzelner Polyp derart groß werden kann, dass er eine für die Fotosynthese nötige ausreichend große Oberfläche erreicht. Nahrung wird geteilt und durch die Kolonie transportiert, damit sie als ganze wachsen kann, was ein eher langsamer Prozess ist: Die großen, an Steine erinnernden Korallen schaffen vielleicht nur einen Zentimeter pro Jahr, die wie ein Busch aussehenden Korallen mit Ästen kommen immerhin auf bis zu 20 Zentimeter. Es kann 10000 Jahre dauern, bis aus der ersten Gruppe von Korallenlarven ein voll ausgebildetes Riff geworden ist, das dann allerdings unter idealen Bedingungen eine gewaltige Größe erreichen kann. So ist das Great Barrier Reef die größte von Lebewesen geschaffene Struktur der Erde und erstreckt sich bei rund 2000 Kilometer Länge auf über 40000 Quadratkilometer.

Schätzungsweise 350000 Quadratkilometer Korallenriffe besitzt die Erde, was sich nach einer gewaltigen Menge anhört, in Wahrheit aber wie gesagt weniger als ein Zehntel eines Prozents der gesamten Ozeanoberfläche ausmacht. Dass Riffe so selten sind, hängt damit zusammen, dass Korallen strenge Ansprüche an ihre Umgebung stellen. Sie brauchen seichtes, von Sonnenlicht durchflutetes Wasser in perfekter Temperatur und mit passendem pH-Wert. Jegliche langfristige Veränderung dieser Bedingungen macht das Überleben von Korallen unmöglich.

Korallen erschaffen komplexe dreidimensionale Strukturen mit einer Vielzahl unterschiedlich großer Schlupfwinkel, Löcher und Spalten, in denen Tiere aller Größen unterkommen. Bei einem gesunden Riff sorgt dies für ein verblüffendes Artenspektrum, was das Betrachten von Korallenriffen letztlich so faszinierend macht. Dabei sind es vor allem aber die Vielfalt und Anzahl der Arten in der Umgebung des Riffs, die es gesund erhalten.

Eine konstante Gefahr für die Korallen sind Meeresalgen, die auf und über ihnen wachsen und ihnen damit das Sonnenlicht rauben. Glücklicherweise haben Korallenpolypen ihre Verbündeten – ganze Heerscharen pflanzenfressender Fische wie Steuerbarsche, Kaninchenfische und Papageifische grasen die Algen ab und halten das Riff sauber. Aber nicht alle Fische sind auch Freunde der Korallen; manche, wie die Falterfische, ernähren sich auch von den Polypen. Ist alles im Gleichgewicht, bedroht dies niemals das Riff als solches, da es wiederum auch kleinere Raubfische wie etwa Zackenbarsche gibt, die sich einen Falterfisch als Mahlzeit nicht entgehen lassen und auch pflanzenfressende Fische bei Gelegenheit nicht ablehnen. Nimmt jedoch die Zahl der Zackenbarsche überhand und sind alle Pflanzenfresser verspeist, werden die Algen, die nun niemand mehr wegfrisst, die Korallen erdrücken. Das ist der Grund, warum ein gesundes Riff stets auch größere Raubfische braucht, um die kleineren in Schach zu halten.

Kürzlich entdeckte man, dass ein gesundes Riff eine überraschend große Menge Biomasse an (sowohl kleinen wie auch großen) Räubern im Verhältnis zur Beute vorweist. In der Tat finden sich mehrere Stellen in den Ozeanen der Erde, an denen man hin und wieder außergewöhnlich viele Haie antrifft. Das hängt damit zusammen, dass dort Fische, die sich schnell vermehren, von mehreren anderen Riffen zum Ablaichen zusammenkommen. Es sind Fische, die den überwiegenden Teil ihres Lebens eigentlich in einem sehr kleinen, begrenzten Lebensraum des Ozeans verbringen und dann zum Laichen bis zu 30 Kilometer weit wandern. Das daraus resultierende Futterangebot anlässlich dieses Events zieht natürlich jede Menge Haie und andere Raubfische an. Doch auch unter normalen Umständen ist ein von Haien frequentiertes Riff wahrscheinlich ein gesundes Riff.

Ein gesundes Riff mit hoher Diversität ist dabei so verführerisch für Meereslebewesen, dass es auch aus großer Entfernung neues Leben anlockt. Hält man über einem Korallenriff den Kopf ins Wasser, hört man eine Art konstant knisternde Geräusche, ein wenig so, als würde Regen auf ein Blechdach fallen. Das menschliche Ohr vermag diese Geräusche kaum auseinanderzuhalten, doch kann man feststellen, dass manche Stellen lauter oder intensiver klingen als andere. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben die Geräusche aufgezeichnet, in Einzeltöne zerlegt und konnten damit zeigen, dass das, was uns wie Radiorauschen vorkommt, in Wirklichkeit das Produkt einer komplexen Gemeinschaft ist, die ihr Leben am Riff verbringt, während sie anderen eine Botschaft sendet – schnappende Garnelen kommunizieren durch das Abfeuern von Luftbläschen, Fische quaken und grunzen, dazu kommen allerlei Arten von Pfiffen und Pfeifen. So muss sich die Rushhour in New York City womöglich für eine außerirdische Zivilisation anhören! Die Meeresgeräusche sind allerdings so unterschiedlich, dass Forschungsteams sie nutzen konnten, um Riffe in verschiedenen Teilen der Welt zu unterscheiden, aber auch um festzustellen, ob sie gesund oder beschädigt sind. Am wichtigsten könnte jedoch die bereits erwähnte Erkenntnis sein, dass diese Geräusche jungen Korallenrifffischen helfen, sich ein gesundes Riff auszusuchen, auf dem sie sich dann ansiedeln.

Viele Rifffische verbringen den ersten Teil ihres Lebens als durch den Ozean schwebendes Plankton. Sind sie zu einer gewissen Größe herangewachsen, suchen sie sich also ein Riff, um dort heimisch zu werden. Kalkige Gebilde in ihren Schädeln, die sogenannten Otolithen, werden durch Schallwellen zu Bewegung oder Vibration angeregt und ermöglichen ihnen damit das Hören. Und sobald die Fische den für ein gesundes Riff typischen Klang vernehmen, machen sie sich auf den Weg dorthin. Auf diese Art und Weise locken also gesunde, artenreiche Riffe weitere Fische und andere Lebewesen an, wodurch sie ihren guten Zustand bewahren. Entsprechend unattraktiv als Siedlungsort ist für die marinen Lebewesen aus der Umgebung daher ein beschädigtes oder überfischtes Riff. Dort droht eine regelrechte Abwärtsspirale. Um dem zu begegnen, haben Forschende mit dem Abspielen aufgezeichneter Riffgeräusche experimentiert, um Fische zu weniger gesunden Riffen zu locken, in der Hoffnung, den Riffen damit bei der Erholung zu helfen.

Otolith eines Atlantischen Froschfischs. Die Otolithen reagieren nicht nur auf Schallwellen, sondern ermöglichen dem Fisch auch, Schwerkraft, Bewegung und Richtung wahrzunehmen.

Korallen, wie wir sie heute kennen, leben seit 200 Millionen Jahren auf der Erde, und wo sie in welcher Menge gefunden werden, hat sich im Laufe der Zeit mit der Position unserer Kontinente, den Klimaveränderungen und unter dem Einfluss massenhaften Artensterbens verändert. Heute finden sich fossile Überreste von Korallen in den Bergen von Englands nicht besonders tropischem Lake District, im polnischen Heiligkreuzgebirge, das rund 500 Kilometer von der nächsten Küste entfernt ist, und sogar in den Spring Mountains bei Las Vegas. In den letzten 12000 Jahren jedoch gediehen Korallenriffe wie bereits erwähnt vor allem zwischen den Wendekreisen des Steinbocks und des Krebses, was mit einem Wandel zusammenhängt, der unsere Welt verändern sollte: Nach dem Pleistozän, einem etwa zwei Millionen Jahre dauernden, von großen klimatischen Fluktuationen und einer Destabilisierung geprägten geologischen Zeitabschnitt der Erdgeschichte, geschah etwas Bemerkenswertes: Vor rund 12000 Jahren begann auf der Erde eine verlässliche, vorhersagbare wärmere Phase, das Holozän. Mit zwei polaren Eiskappen, regelmäßigen Jahreszeiten in den gemäßigten Zonen und stabil warmen Temperaturen in den Tropen ergab sich ein Gleichgewicht, das es sowohl der Natur als auch der Menschheit erlaubte, regelrecht aufzublühen. Im zuverlässig warmen Sonnenlicht der tropischen Gewässer unseres Planeten entstanden enorme Riffe und mit ihnen üppiges marines Leben.

Doch inzwischen verändern sich diese Gewässer. Wir haben die sichere, stabile Periode des Holozäns verlassen – und nur auf diese Klimabedingungen war die menschliche Zivilisation bislang eingestellt – und betraten die unbekannte, instabile Phase des Anthropozäns, eines von Menschen geprägten Zeitabschnitts; eine Epoche, in der der menschliche Einfluss auf den Planeten zur bestimmenden Kraft geworden ist. Das ökologische Gleichgewicht, auf das Korallen für ihr wunderbares Dasein angewiesen sind, ist aus den Fugen geraten, es taumelt und schwankt gelegentlich von einem Zustand zum anderen. Viele Korallenriffe reagieren derart empfindlich auf Veränderungen in ihrer Umwelt, dass eine einzelne ernsthafte Abweichung unberechenbare Umbrüche im gesamten Ökosystem bewirken kann.

Der Ozean spielt eine lebenswichtige Rolle beim Ausgleich des globalen Klimas. Er fungiert wie ein gewaltiger Schwamm, der Kohlendioxid (CO2) und Hitze aufsaugt. Man schätzt, dass er zwischen 1800 und 1994 erstaunliche 118000 Milliarden Kilogramm von Menschen verursachtes CO2 absorbierte. Und zwischen 1994 und 2007 noch einmal ein Drittel unserer CO2-Emissionen. Während diese Leistung uns Menschen bislang vor einer davongaloppierenden globalen Erwärmung schützte, führte sie zu ernsthaften Konsequenzen für das Leben im Meer. Der Ozean hat so viel unseres überschüssigen Kohlendioxids aufgenommen, dass sein pH-Wert gesunken ist – der Ozean wird sauer. Das erschwert den Korallen das Wachstum, denn durch den gesunkenen pH-Wert des Wassers werden brachliegende Skelette langsam angegriffen und einzelne Korallen anfälliger für Bruchschäden. Auch die Gesamtstruktur des betroffenen Korallenriffs wird geschwächt, da es größtenteils aus Kalk besteht – dem Kalziumkarbonat der alten Korallenskelette –, der sich nun auflöst. Das gesamte Fundament des Riffs wird somit beschädigt und gerät in Gefahr.

Neben dieser direkten Auswirkung kann die zunehmende Versauerung des Ozeans auch dafür sorgen, dass die natürlichen Anlocktechniken der Riffe versagen, da sich ihre Geräuschkulisse verändert. Die Schalen der Meeresschnecken, Krebstiere und Muscheln werden durch den niedrigeren pH-Wert des Wassers weicher, was zu einem Rückgang der Populationen führt. Das Knacken der Muscheln und das Schnappen der Krabben werden immer leiser. Das Riff wird stiller. Folglich fällt es den Fischen schwerer, das Riff zu hören und damit ein brauchbares Riff als Habitat zu lokalisieren. Und Jungfische, die im offenen Ozean schwimmen, sind für Räuber eine viel leichtere Beute als am Riff. Abgesehen von der herzzerreißenden Vorstellung, wie Nemo und andere junge Fische auf der Suche nach einem Zuhause im offenen Meer davontreiben, kommt es zu einem negativen Rückkoppelungseffekt, der einen erheblichen Einfluss auf Korallenriffe hat: Die nächste Kohorte Fische erreicht das Riffzur Besiedlung und um zukünftige Generationen zu zeugen nicht, weshalb die Riffe noch mal um eine Stufe leiser werden.

Ein ähnliches Resultat erzielen wir bereits auf einem anderen Weg: durch Fischerei. Menschen sind Gewohnheitstiere, unter anderem was die Wahl der von uns verspeisten Fische angeht. Zum üblichen erwünschten Fang an Riffen gehören große Raubfische wie Zackenbarsche und Stachelmakrelen, die jedoch zugleich wichtig für die Aufrechterhaltung des Ökosystems Korallenriff sind. Tötet man zu viele Tiere einer einzigen Art, kann dies einen erheblichen Dominoeffekt erzeugen, insbesondere in einer derart von Wechselbeziehungen abhängigen Umwelt wie dieser. Überall auf der Welt finden sich Beispiele für solche Auswirkungen: Korallenriffe in der Karibik, an denen Fischfang in hohem Maße betrieben wurde, werden stärker von Algen bewachsen, da die pflanzenfressenden Fische verschwunden sind; in Kenia haben es Fischer auf Drückerfische abgesehen, was zu einer starken Zunahme von deren Beutetieren führte, den Seeigeln, die nun nicht mehr gefressen werden. Überfischte Riffe haben auch darunter zu leiden, dass Netze gegen Korallen prallen oder diese sich in ihnen verhaken. Das Polypengewebe ist sehr dünn und das darunterliegende Skelett zerbrechlich, weshalb hier schnell Schäden entstehen. Diese Wunden entzünden sich zudem rasch, was die Kolonie schwächt oder sie sogar gleich vollständig tötet.

Obgleich die Auswirkungen der Überfischung tiefgreifend sind, gibt es doch eine schnelle und einfache Lösung: Staaten könnten in ihren Hoheitsgewässern die zerstörerischsten Fischereimethoden und jene Praktiken verbieten, die unterschiedslos alle, und nicht nur die erwünschten Tiere fangen. Sie könnten das Dynamit- und Giftfischen untersagen, sodass nur noch weniger folgenreiche Methoden erlaubt blieben. Auch die Errichtung von Schutzzonen rund um die produktivsten oder empfindlichsten Habitate wäre hilfreich. Während auf diese Weise illegal umherstreifende Piratenfischer leer ausgingen, würden kleinere Fischereigemeinschaften in einem gesünderen Ozean mehr Fische fangen, und geschützte Riffe könnten lukrativen sanften Tourismus anlocken.

Als der pazifische Inselstaat Palau strikte Fischereikontrollen einführte, zunächst um küstennahe Riffe herum, später auch um solche auf offener See, erlebten die Fischer vor Ort, wie ihre Erträge wuchsen, da sich die Fischbestände sichtlich erholten. Und nachdem es sich herumgesprochen hatte, wie beeindruckend sich die Unterwasserwelt entwickelt hatte, blühte auch der Tauch- und Schnorcheltourismus auf, der neue Jobs und Einnahmen für Hotels und Restaurants brachte.

Die Korallenbleiche zu bekämpfen, ist hingegen nicht so einfach. Zu ihr kommt es, wenn Korallenpolypen durch Umweltverschmutzung unter Stress geraten oder weil sich Temperatur, pH-Wert oder Salzgehalt des Wassers verändern. Soweit wir wissen, hat es seit jeher hin und wieder Korallenbleichen gegeben. Plötzlich wärmere Phasen in einem begrenzten Gebiet oder natürliche Fluktuationen durch das El-Niño- oder La-Niña-Phänomen lassen für kurze Zeit die Wassertemperatur um ein Riff oder ein Riffsystem ansteigen oder absinken. Das ist bedrohlich für Korallen, denn sie können nur eine relativ geringe Temperaturschwankung tolerieren. Jenseits dieses Toleranzbereichs verändert sich der Fotosyntheseprozess, und die Zooxanthellen produzieren Substanzen, die die Korallenpolypen schädigen. Als Reaktion darauf stoßen die Polypen die Zooxanthellen ab. Das lässt sich leicht beobachten, denn ohne Zooxanthellen ist das Polypengewebe transluzent, also durchsichtig, und das darunterliegende weiße Skelett wird sichtbar – die Koralle ist »gebleicht«. Korrigiert sich die Temperatur rasch wieder in den Normbereich, kehren die Zooxanthellen zurück, und der übliche Essensservice wird wieder aufgenommen. Bleibt die Wassertemperatur jedoch zu lange außerhalb des Tolerierbaren, was durch den Klimawandel heutzutage mehr als nur wahrscheinlich ist, verhungern die Polypen. Von diesem Augenblick an gibt es kein Zurück mehr, und die Korallenkolonie wird zwangsläufig sterben.

Einige Korallenbleichen wurden auf Verschmutzungen oder extrem niedrige Ebbe zurückgeführt, wodurch die Korallen intensivem Sonnenlicht und großer Hitze ausgesetzt waren. Die weitaus größere Gefahr sind jedoch die lang anhaltenden Hitzewellen im Ozean. Sie können Wochen oder gar Monate dauern und den Ozean bis in Tiefen von Hunderten Metern erwärmen. Durch den Klimawandel werden diese marinen Hitzewellen extremer und häufiger.

Beim Gedanken an die Zukunft der Korallenriffe kann man selbst schreckensbleich werden, und dies nicht ohne Grund. Die globale Korallenbleiche im Jahr 1998 tötete acht Prozent aller Korallen