26,99 €

Mehr erfahren.

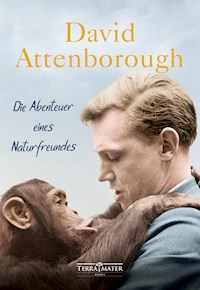

- Herausgeber: TERRA MATER BOOKS

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Auf Expedition mit Tierfilmer David Attenborough In den Dschungel von Guyana, nach Borneo, an die Ufer des Amazonas – David Attenborough hat die entlegensten Ecken der Welt bereist, immer auf der Suche nach seltenen Tieren. Der weltberühmte Naturforscher ist auch ein Pionier der Fernsehgeschichte: Mit seiner BBC-Tiersendung »Zoo Quest« brachte er in den 1950ern zum ersten Mal bewegte Bilder von Elefanten, Piranhas und Faultieren in die Wohnzimmer der Zuschauer. In diesem Buch nimmt er die Leser mit auf Entdeckungstour: Die Reiseberichte seiner ersten drei Expeditionen führen uns nach Afrika, Südamerika und Asien und lassen uns an den Abenteuern des Dokumentarfilmers und Naturfreundes teilhaben. - Eine Biografie zum Mitreisen und Miterleben: Streifzüge durch den Tiergarten der Welt - Ein leidenschaftliches Plädoyer für Umweltschutz und Artenvielfalt - Ein Stück Fernsehgeschichte: Die ersten Live-Bilder von exotischen Tieren begeistern das TV-Publikum - Neu editierte Reiseberichte mit exklusiven Fotos Exotisch, faszinierend, merkwürdig: wilde Tiere hautnah Sind Sie schon einmal einem Drachen begegnet? Attenborough ist dem Komodowaran, der größten Echse der Welt, ganz nah gekommen. Auch Vampire traf der junge David, jene unheimlichen, blutsaugenden Fledermäuse, deren Wesensart er so einfühlsam schildert, dass sie uns fast sympathisch erscheinen. Die Welt hat sich seit Attenboroughs Forschungsreisen sehr verändert. Heute schicken Zoos niemanden mehr auf Expedition in ferne Länder, um Tiere zu fangen und lebend zurückzubringen. Die wilden und unzugänglichen Orte, die nur unter großen Strapazen erreicht werden konnten, liegen jetzt auf viel besuchten Touristenrouten. Aus Attenboroughs Erlebnisberichten sprechen nicht nur Faszination und Abenteuerlust, sie wecken auch den Respekt für die Schönheit der Natur und ihrer Geschöpfe. Ein einzigartiges Leseerlebnis für alle Naturfreunde!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 657

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

DavidAttenborough

Die Abenteuereines Naturfreundes

Aus dem Englischen von Michael Müller

Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger

Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren bzw.

Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.

2017 erschienen bei Two Roads, ein Imprint von John Murray Press, London.

Erstmals in Großbritannien 1980 unter dem Titel The Zoo Quest Expeditions.

Travels in Guyana, Indonesia and Paraguay bei Lutterworth Press erschienen.

Originalausgaben © David Attenborough, 1956, 1957, 1959

Gekürztes Sammelwerk © David Attenborough, 1980

Einleitung © David Attenborough, 2017

Bilder © David Attenborough

1. Auflage

© 2019 TERRA MATER BOOKS bei Benevento Publishing Salzburg – München,eine Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Gesetzt aus der Minion Pro, Caslon540 BT, Santa Fe

Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:

Red Bull Media House GmbH

Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15

5071 Wals bei Salzburg, Österreich

Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.AT

Umschlaggestaltung und Motiv: Benevento Publishing nach einem Entwurfvon John Murray Press, London.

ISBN 978-3-99055-021-2

eISBN 978-3-99055-513-2

Inhalt

Einleitung

BUCH EINS

Zoologische Expedition nach Guyana

1 Nach Guyana

2 Tiny McTurk und Piranhas

3 Der bemalte Felshang

4 Faultiere und Schlangen

5 Geister in der Nacht

6 Shantys am Mazaruni

7 Vampire und Gertie

8 Mr King und die Meerjungfrau

9 Rückkehr

BUCH ZWEI

Suche nach einem Drachen

10 Nach Indonesien

11 Der treue Jeep

12 Bali

13 Die Tiere von Bali

14 Vulkane und Taschendiebe

15 Ankunft auf Borneo

16 Charlie, der Orang-Utan

17 Eine gefahrvolle Reise

18 Die Insel Komodo

19 Die Drachen

20 Postskriptum

BUCH DREI

Auf Tiersuche in Paraguay

21 Nach Paraguay

22 Eine Luxuskreuzfahrt und was aus ihr wurde

23 Schmetterlinge und Vögel

24 Nester im Camp

25 Tiere im Badezimmer

26 Jagd auf einen Riesen

27 Eine Ranch im Chaco

28 Reise durch den Chaco

29 Erneute Suche

30 Wie man eine Menagerie transportiert

Einleitung

Heutzutage schicken Zoos niemand mehr auf Expedition in ferne Länder, damit er dort Tiere für sie fängt und sie ihnen lebend bringt. Und das ist gut so, denn die Welt der Natur steht schon unter genügend Druck, ohne ihrer schönsten, charismatischsten und seltensten Bewohner beraubt zu werden. Die Tiere jener Spezies, die die meisten Zuschauer anlocken – Löwen, Tiger, Giraffen und Nashörner, ja sogar Lemuren und Gorillas –, sind in Tierparks geboren, und über sie werden Zuchtbücher geführt, damit einzelne Exemplare von ihnen zwischen Zoos überall auf der Welt ausgetauscht werden können, ohne dass es zu Problemen mit Inzucht kommt. Sie können dann eine wertvolle Rolle bei den Bemühungen spielen, Besuchern die ganze Pracht der Natur nahezubringen und ihnen die Bedeutung und die Schwierigkeit ihrer Erhaltung klarzumachen.

Das war aber nicht immer so. Der Londoner Zoo wurde 1828 von Männern der Wissenschaft gegründet, die damals noch mit der wichtigen, aber nahezu unmöglich zu erfüllenden Aufgabe befasst waren, eine Aufstellung all der Tierarten zu erarbeiten, die in unserer Zeit leben. Aus fernen Ländern wurden ihnen einige tote Exemplare geschickt, andere trafen lebend bei ihnen ein und wurden auf dem Gelände der Zoological Society im Londoner Regent’s Park ausgestellt. Doch genau wie die toten Tiere endeten sie als eingehend erforschte und sorgfältig konservierte anatomische Präparate. Es braucht wohl nicht gesagt zu werden, dass man sich besondere Mühe gab, Tiere von Arten zu finden, wie sie kein anderer Zoo besaß. Ein derartiger Ehrgeiz bestand bis zu einem gewissen Grad sogar noch in den 1950er-Jahren, als ich einen der Kuratoren des Londoner Zoos aufsuchte, um ihm einen Vorschlag für eine neue Art von Fernsehprogramm zu unterbreiten.

Auch das Fernsehen unterschied sich damals stark von dem, wie wir es heute kennen. Es gab nur ein Sendenetzwerk, das von der BBC betrieben wurde und ausschließlich in London und Birmingham empfangen werden konnte. Alle Sendungen der BBC wurden aus zwei kleinen Studios in Alexandra Palace in Nordlondon übertragen. In diesen Studios und sogar mithilfe derselben Kameras war 1936 das erste regelmäßig ausgestrahlte Fernsehprogramm der Welt produziert worden. Die Übertragungen wurden 1939 nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs eingestellt, dann aber sofort nach dem Friedensschluss im Jahr 1945 wieder aufgenommen. Als ich 1952 eine Anstellung als Produktionspraktikant erhielt, konnten die britischen Fernsehmacher also auf lediglich zehn Jahre praktische Erfahrung zurückblicken.

Die Sendungen waren fast alle live. Elektronische Bildaufzeichnung sollte erst Jahrzehnte später eingeführt werden, die einzige Möglichkeit für uns Produzenten, die Bilder aus dem Studio zu ergänzen, bestand also darin, Filme einzuspielen. Das kostete aber Geld, und davon erhielten wir nur selten genügend, um Filme zu drehen. Das wurde aber nicht als großes Manko angesehen. Im Gegenteil: Sowohl für Zuschauer als auch für Produzenten ging die Hauptattraktion des Mediums von dessen »Unmittelbarkeit« aus. Das Geschehen auf dem Bildschirm spielte sich zu genau der Zeit ab, in der der Zuschauer es sah. Wenn einem Schauspieler sein Text entfiel, dann hörte man, wie ihm souffliert wurde. Wenn ein Politiker sich vergaß, dann wurden alle Zeuge davon, und er hatte nicht die Möglichkeit, sich eines anderen zu besinnen und darauf zu bestehen, dass seine unüberlegten Worte gelöscht wurden.

Tiersendungen waren bereits fester Bestandteil des Programms, als ich beim Fernsehen anfing. Präsentiert wurden sie von George Cansdale, dem Superintendenten des Londoner Zoos. Woche für Woche kam er mit einigen seiner Schützlinge, die von der Größe her dazu geeignet und fügsam genug waren, von Regent’s Park nach Alexandra Palace, wo er sie auf einem mit einem Türvorleger bedeckten Tisch absetzte. Sie saßen dort, in die hellen Studioscheinwerfer blinzelnd, während Mr Cansdale Erklärungen zu ihrer Anatomie abgab, etwas über ihren Mut und ihre besonderen Fähigkeiten erzählte. Er war ein ausgezeichneter Naturkundler, überaus erfahren im Umgang mit Tieren, und verstand es, sie dazu zu bringen, das zu tun, was er von ihnen wollte. Trotzdem lief nicht immer alles so, wie er es sich wünschte. Das trug aber zu seiner Popularität bei. Die Tiere erleichterten sich mit schöner Regelmäßigkeit auf dem Türvorleger oder, was dann ein echter Glücksfall war, auf seiner Hose. Manchmal entwischten sie ihm auch und mussten von einem der uniformierten Zoowärter, die, zum Eingreifen für solche Eventualität bereit, in den Kulissen lauerten, wieder eingefangen werden. Einmal sprang ein kleines afrikanisches Hörnchen vom Vorführtisch auf das Mikrofon, das direkt darüber von der Decke hing. Vor dort aus huschte es durchs Studio und fand Zuflucht im Ventilationssystem. Dort lebte es tagelang und hatte gelegentlich einen Auftritt in den Fernsehspielen, Unterhaltungsshows und Worten zum Tagesausklang, die weiterhin aus dem Studio gesendet wurden. Bei einigen denkwürdigen Gelegenheiten schaffte es eines der Tiere sogar, Mr Cansdale einen kleinen Biss zu versetzen. So etwas wollte sich niemand entgehen lassen, und wenn er ein besonders gefährliches Tier, wie zum Beispiel eine Schlange, vorstellte, hielt die Nation den Atem an.

1953 kam dann eine neue Art von Tiersendung auf. Der belgische Forscher und Filmemacher Armand Denis kam zusammen mit seiner glamourösen Frau Michaela, einer gebürtigen Britin, von Kenia nach London, um einen abendfüllenden Dokumentarfilm mit dem Titel Below the Sahara vorzustellen, den sie für das Kino gedreht hatten. Einiges von dem Material, das sie für diesen Film nicht gebraucht hatten, hatten sie für eine halbstündige Fernsehsendung verwendet. Man sah Elefanten, Löwen, Giraffen und einen großen Teil des berühmten und spektakulär aussehenden Großwildes der ostafrikanischen Ebenen. Es war ein Riesenerfolg. Viele Zuschauer sahen zum ersten Mal bewegte Bilder solcher Geschöpfe. Dieser Sendung ging zwar jenes Element des Unvorhersehbaren ab, das Mr Cansdales Livesendungen so reizvoll machte, doch die Leute konnten sehen, wie großartig und majestätisch diese Tiere in ihrem natürlichen Umfeld wirkten.

Die Zuschauer reagierten mit solcher Begeisterung auf diese neue Art von Tiersendung, dass die für die Programmgestaltung Verantwortlichen bei der BBC das Ehepaar Denis sofort um weitere baten. Wie es mit einer ganzen Sendereihe wäre, von der jede Woche eine Folge laufen könnte? Die beiden, die seit Jahren in Afrika gefilmt hatten und über eine Fülle von Material verfügten, erkannten die Möglichkeiten und brauchten nicht lange überzeugt zu werden. Die erste Reihe mit dem Titel On Safari nahm ihren Anfang.

Für mich, einen 26-jährigen Anfänger als Fernsehproduzent, mit gerade mal zwei Jahren Berufserfahrung und einem bislang nicht genutzten Abschluss in Zoologie, der darauf brannte, selbst Tiersendungen zu machen, schien es, als besäße jedes der beiden Formate seine eigene Attraktivität – und seine eigene Begrenztheit. Mr Cansdales Sendungen zeichneten sich durch den nicht zu leugnenden Nervenkitzel aus, der durch die Beobachtung in ihrem Ver- halten unberechenbarer lebender Tiere entstand. Da die Tiere sich aber in einer ihnen nicht gemäßen Studioumgebung befanden, wirkten sie zumeist wie bizarre, absonderliche Fremdlinge. In den Filmen von Armand und Michaela Denis hingegen sah man sie zwar in ihrem natürlichen Umfeld, in das sie sich perfekt einfügten, aber dem, was in diesen Filmen gezeigt wurde, mangelte es an reizvoller Unvorhersehbarkeit. Ich sagte mir selbst, dass man doch sicherlich das eine und das andere in einem neuen Typ von Sendung miteinander verbinden und so die Vorteile von beiden Formaten ausnützen könnte. Ich hatte als Aushilfsproduzent bereits Musiksendungen, Rätselsendungen zum Thema Archäologie, politische Diskussionen und Ballettdarbietungen organisiert und überwacht. Und in jüngster Zeit hatte ich eine Serie von drei Sendungen über die Bedeutung und den Zweck von Körpergestalt und Musterung von bestimmten Tieren konzipiert. Als Sprecher hatte einer der großen Wissenschaftler der Zeit fungiert, Julian Huxley, und um seinen Text visuell zu untermalen, hatte ich einige Tiere aus Mr Cansdales Londoner Zoo entliehen. Dabei hatte ich den dortigen Kurator für Reptilien, Jack Lester, kennengelernt.

Jack hatte sich von frühester Jugend an leidenschaftlich für Tiere interessiert, da er jedoch keine formale Ausbildung auf zoologischem Gebiet besaß, hatte er zuerst eine Stelle bei einer Bank angetreten. Er hatte seinen Arbeitgeber aber bald dazu bewegen können, ihn an eine Zweigstelle in Westafrika zu versetzen, und dort hatte er seiner Begeisterung für das Sammeln und Halten von Reptilien freien Lauf lassen können. Bei Kriegsausbruch trat er der Royal Air Force bei, nach Kriegsende verschaffte er sich dann eine Anstellung bei einem Privatzoo im Westen Englands. Von dort war er nach London gekommen, um sich im Regent’s Park um die große Reptiliensammlung des Zoos zu kümmern. Sein Büro war ein kleiner Raum im Reptilienhaus, nicht weniger stark beheizt als die Terrarien, sodass eine erstickende tropische Temperatur in ihm herrschte, und mit allen möglichen Arten von Käfigen vollgestopft, welche die ihm besonders am Herz liegenden Geschöpfe beherbergten, die aus irgendeinem Grund nicht der Öffentlichkeit gezeigt wurden: winzige Zwerggalagos, Riesenspinnen, Chamäleons und Blindschlangen. Er war sehr hilfreich bei der Auswahl von Tieren für die Sendereihe mit Julian Huxley gewesen, und ich ging wieder zu ihm, um darüber zu sprechen, was für Sendungen wir noch gemeinsam vorbereiten könnten. Ich glaubte, eine Idee zu haben, die ihn interessieren könnte, weil sie ihn in sein geliebtes Westafrika zurückführen würde – und mich mit ihm.

Mein Plan war ganz einfach: Die BBC und der Londoner Zoo sollten eine jährliche Expedition zur Beschaffung von Tieren organisieren, auf die Jack mit mir zusammen gehen würde. Ich würde Filmsequenzen anfertigen lassen, die Jack bei der Suche und dem schlussendlichen Fang eines besonders interessanten Tieres zeigten. Jede Sequenz würde mit der Aufnahme eines Tieres enden, das er in der Hand hielt. Dann würde das Bild sich auflösen und eine Überblendung zu demselben Tier stattfinden, das sich jetzt aber lebend im Studio befand. Jack würde dann in Cansdales Manier die besonders interessanten Merkmale seiner Anatomie und seines Verhaltens vorführen. Falls sich dabei ein paar Zwischenfälle nicht vermeiden ließen, ein Tier entkommen oder er von ihm gebissen werden würde, würde das umso besser sein. Anschließend würden die Zuschauer mithilfe eines neuen Filmes wieder nach Afrika versetzt werden und an einer weiteren Expedition teilhaben.

Jack stimmte mir zu, dass das eine glänzende Idee war. Das einzige Problem bestand darin, dass der Zoo nicht die Absicht hatte, eine Expedition zur Beschaffung von Tieren auszusenden. Und bei der BBC verspürte man nicht die Neigung, sich auf eine so hoch spezialisierte und sicherlich enorm teure Unternehmung wie das Drehen von naturkundlichen Filmen einzulassen. Diese geringfügigen Schwierigkeiten würden sich aber mithilfe eines geschickt inszenierten Mittagessens überwinden lassen, bei dem der Chef vom Zoo und von der BBC zusammentreffen würden und Ersterer den Eindruck gewinnen würde, dass Letzterer bereits etwas Derartiges plante – und umgekehrt.

Das Mittagessen fand im Restaurant des Zoos statt. Jack und ich waren anwesend, um unseren Vorgesetzten die richtigen Worte in den Mund zu legen und sie in die richtige Richtung zu steuern. Beide Chefs gingen nach dem Kaffee in der Überzeugung auseinander, dass ihre jeweilige Organisation viel zu gewinnen hätte, wenn sie sich den Vorhaben der anderen anschloss, und zu unserer ungläubigen Freude erhielten wir beide getrennt voneinander die Anweisung loszulegen.

Wir einigten uns ohne jedes Problem darauf, welcher Dschungel unser erstes Ziel sein sollte. Jack hatte für eine Filiale seiner Bank in Sierra Leone gearbeitet. Er kannte das Land, und er kannte seine Fauna. Er hatte dort immer noch eine Menge Freunde, die uns Hilfe gewähren könnten. Ich war jedoch überzeugt, dass die Expedition ein besonderes Ziel verfolgen müsste, wenn die Sendungen erfolgreich sein sollten, und dass man im Regent’s Park über so etwas erregt sein würde wie den Fang eines seltenen Geschöpfes, das bislang in keinem Zoo der Welt zu sehen gewesen war. Es müsste ein mit solchen romantischen Assoziationen verknüpftes, so seltenes und aufregendes Tier sein, dass die Zuschauer die Suche nach ihm Folge für Folge gebannt verfolgen würden, bis das Tier endlich gefunden war. Wir könnten die Reihe: »Quest for …« (»Suche nach …«) nennen. Ja, nach was?

Es war schwierig, ein Tier zu bestimmen, das die Anforderung erfüllte. Das einzige in Sierra Leone vorkommende, das Jacks Meinung nach annähernd infrage kam, war ein Vogel namens Picathartes gymnocephalus. Mir schien es aber, dass es nicht einfach sein würde, das britische Publikum dem Moment entgegenfiebern zu lassen, in dem es endlich ein Tier mit einem solchen Namen zu Gesicht bekam. Hatte es keinen anderen, romantischeren Namen? »Doch, hat es«, sagte Jack, hilfreich wie immer, »sein englischer Name ist Bare-headed Rock Fowl (Gelbköpfiger Felsenhüpfer)«. Auch damit, schien mir, würde es nicht funktionieren. Doch Jack fiel kein anderes Tier beziehungsweise kein anderer Name ein. Also wurde Picathartes das erste Objekt unserer Begierde, und ich beschloss, die Reihe einfach »Zoo Quest« zu nennen.

Es musste noch ein Problem aus der Welt geschafft werden. Beim Fernsehen war damals ein Film von 35 Millimeter Breite in Gebrauch, wie er auch von der Spielfilmindustrie verwendet wurde. Eine einzige Rolle hatte ungefähr die Abmessungen eines platten Fußballes, und die verwendete Kamera war so groß wie ein kleiner Koffer. Normalerweise musste sie auf ein Stativ montiert und von zwei Leuten bedient werden. Armand und Michaela Denis hatten mit einer viel kleineren Kamera gearbeitet, die einen 16-mm-Film verwendete, und ich wollte das auch.

Der Leiter der Filmabteilung der BBC war empört: Ein solcher Schmalfilm, sagte er, das sei etwas für Amateure. Profis würden ihn verabscheuen. Er liefere Bilder, die unakzeptabel verschwommen seien. Er würde lieber die Kündigung einreichen, als einem derartigen Herabsetzen des Qualitätsstandards zuzustimmen. Der Leiter des Fernsehprogramms berief eine Sitzung ein. Ich brachte meine Argumente vor. Ich könne nicht die Aufnahmen machen, die ich brauchte, erklärte ich entschieden (obwohl ich noch nie etwas Derartiges getan hatte), wenn ich nicht die viel kleineren, leichter zu handhabenden Geräte benutzen könnte.

Am Ende überzeugten meine Argumente. Auch der Leiter der Filmabteilung lenkte ein – aber unter einer Bedingung. Es gab damals nur Schwarz-Weiß-Fernsehen. Der 16-mm-Film, mit dem wir arbeiteten, sollte aber kein Schwarz-Weiß-Negativfilm sein, von dem man positive Abzüge machen konnte, sondern ein Farbnegativfilm. Dieser war nicht so empfindlich wie einige Schwarz-Weiß-Standardfilme, doch von ihm gewonnene Schwarz-Weiß-Abzüge hatten eine viel höhere Auflösung. Ich akzeptierte und erklärte, dass wir Schwarz-Weiß-Negativfilme nur bei außergewöhnlichen Umständen benutzen würden, das heißt, wenn das Licht zu trübe war.

Keiner der bei der BBC angestellten Kameramänner war aber bereit, eine 16-mm-Kamera zu verwenden. Ich würde selbst einen Kameramann auftreiben müssen. Ich stellte ein paar Nachforschungen an und fand heraus, dass ein Mann meines Alters gerade aus dem Himalaja zurückgekehrt war, wo er als Assistent des Kameramannes Filmaufnahmen von einer Expedition gemacht hatte, die auf der (vergeblichen) Suche nach dem Yeti gewesen war. Der Name des Mannes war Charles Lagus. Wir verabredeten ein Treffen in einem Pub in der Nähe der Studios, wo sich die Leute vom Fernsehen regelmäßig trafen. Wir tranken ein kleines Bier zusammen. Wir lachten über dieselben Witze. Er meinte, der Ausflug nach Sierra Leone könne Spaß machen, und nach einem zweiten Bier erklärte er sich willens mitzukommen. Jack Lester rekrutierte auch jemanden; Alf Woods, einen gewieften und klugen Chefwärter, der damals für das Vogelhaus des Zoos verantwortlich war. Seine Aufgabe würde darin bestehen, sich um die von uns gefangenen Tiere zu kümmern. Im September 1954 brachen wir vier also nach Sierra Leone auf.

Nach ein paar Tagen in der Landeshauptstadt Freetown machten wir uns auf dem Weg zum Regenwald. Weder Charles noch ich waren jemals zuvor in einem solchen Gebiet gewesen. Es war dort außergewöhnlich dunkel. Charles zog mit bedrückter Miene seinen Belichtungsmesser hervor. »Um uns genug Licht zu verschaffen, dass wir mit Farbnegativfilm arbeiten könnten«, sagte er voller Bitterkeit, »würde uns nichts anderes übrig bleiben, als ein paar Bäume zu fällen.« Das war ein schwerer Schlag. Wenn wir im Wald Aufnahmen machen wollten, würden wir Schwarz-Weiß-Standardfilm verwenden müssen, und davon hatten wir nur sehr wenig zur Verfügung.

Konnte man Jack vielleicht dazu überreden, ein Tier, das er im Wald gefangen hatte, auf einer sonnigen Lichtung wieder freizulassen und es ein zweites Mal zu fangen? Man konnte: Jack erklärte sich galant dazu bereit. Und anstatt zu versuchen, Affenhorden zu filmen, die in den Baumkronen herumtollten, oder in einem Versteck darauf zu warten, dass eine scheue Antilope aus dem Dämmerlicht heraustrat, würden Charles und ich uns darauf beschränken, Aufnahmen von kleinen Geschöpfen zu machen, die wir ins Helle tragen konnten – Chamäleons, Skorpione, Gottesanbeterinnen und Tausendfüßler.

Picathartes, den Felsenhüpfer, zu finden, würde aber unser Hauptziel bleiben. Jack hatte ein kleines Aquarell von dem Vogel mitgebracht, das ein Künstler nach einem ausgestopften Exemplar in einem Museum angefertigt hatte, und wir zeigten es allen Leuten, denen wir begegneten, und fragten, ob sie jemals ein solches Tier gesehen hat- ten. Sie schauten die Skizze nur verdutzt und verwirrt an, doch eines Tages stießen wir auf einen Dorfbewohner, der den Vogel wiedererkannte. Er baue Nester aus Lehm, die denen der Schwalben ähnelten, aber viel größer seien. Er klebe sie an die Seiten großer Felsbrocken, die tief im Wald verborgen lägen. Diese Felsbrocken würden sich kaum ins Helle transportieren lassen. Und wir würden uns auch keine besseren Arbeitsbedingungen verschaffen können, indem wir ein paar um sie herumstehende Bäume fällten. Am Ende verwendeten wir also unseren hochempfindlichen Schwarz-Weiß-Film, und es gelang uns schließlich, die allerersten Aufnahmen von einem lebenden Picathartes gymnocephalus zu machen.

Die erste Sendung ging im Dezember 1954 über die Bildschirme. Jack führte im Studio die Tiere vor, und ich dirigierte die Kameras und gab aus dem Kontrollraum Zeichen, wann eine Filmsequenz eingespielt werden sollte. Doch dann kam es zu einem traurigen Ereignis: Einen Tag nach der Sendung brach Jack zusammen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die ganze Reihe bestand natürlich aus Livesendungen. In der Woche darauf musste daher jemand anders Jacks Stelle einnehmen. Der Leiter der Fernsehabteilung wies mich an, das zu tun. »Sie sind bei uns angestellt«, sagte er, »werden also kein Extrahonorar erhalten.« In der folgenden Woche tat ich mein Bestes, Jack zu ersetzen. Ich präsentierte die Tiere, während ein befreundeter Regisseur im Kontrollraum saß und die Kameraregie übernahm.

Alf Woods (rechts) und Jack Lester fütternein Felsenhüpferküken

Das Afrika, das wir zeigten, unterschied sich stark von dem, das man im Film von Armand und Michaela Denis gesehen hatte. Wir zeigten Töpferwespen, die ihre erstaunlichen becherartigen Nester bauten, und Reihen von Ameisensoldaten, die einen Skorpion angriffen, also viel kleinere Geschöpfe als die großen Wildtiere Ostafrikas, doch Charles ließ die Bilder von ihnen durch seinen geschickten Umgang mit der Kamera sehr dramatisch aussehen, und die Reihe zog bemerkenswert viele Zuschauer an. Meine Vorgesetzten waren entzückt.

Ungefähr einen Monat nach dem Ende der Sendereihe hatte Jack sich so weit erholt, dass er aus dem Krankenhaus entlassen werden konnte. Wir beide setzten uns wieder zusammen und beschlossen, eine zweite Sendereihe vorzuschlagen, solange unsere jeweiligen Vorgesetzten sich noch daran erinnerten, dass die erste ein solcher Erfolg gewesen war.

Wir taten das, und im März 1955, bloße acht Wochen, nachdem die Sendungen über Westafrika ausgestrahlt worden waren, machten wir uns – zu unserer nicht geringen eigenen Überraschung – wieder auf den Weg. Diesmal war Südamerika unser Ziel, genauer die Region, die damals noch Britisch-Guayana hieß.

Doch wir waren dort kaum angekommen, als Jacks Krankheit zurückkehrte und er nach London zurückfliegen musste, um wieder ins Krankenhaus eingeliefert zu werden. Erneut musste ich also seine Rolle übernehmen, dieses Mal die des Tierfängers. Ein anderer Wärter des Londoner Zoos stieß zu uns, um sich um die Tiere zu kümmern, als unsere Menagerie wuchs.

Jack war bei unserer Rückkehr nach London noch nicht wieder richtig gesund, und so präsentierte ich erneut die Sendereihe. Da diese ebenfalls erfolgreich war, schlugen wir eine dritte Reise vor. Unsere Wahl fiel dieses Mal auf Indonesien, wo wir vor allem nach dem Komodowaran suchen wollten, der größten Echse der Welt. Aufnahmen von diesem Tier waren noch nie im Fernsehen gezeigt worden. Jack war eindeutig körperlich nicht in der Lage, um eine solche Reise mitzumachen, er drängte uns aber, ohne ihn loszuziehen, was wir auch taten. Er starb, während wir in Indonesien waren, im tragisch frühen Alter von 47 Jahren.

Nach der Guyana-Reise verfasste ich einen Bericht über unsere Erlebnisse, und das tat ich dann nach jeder der anderen Reisen, die sich für einen gewissen Zeitraum jährlich daran anschlossen. In diesem Buch sind die ersten drei Berichte in gegenüber den Originalfassungen leicht gekürzter und überarbeiteter Form enthalten.

Die Welt hat sich gewaltig verändert, seitdem diese Texte geschrieben wurden. Britisch-Guayana ist unabhängig geworden und heißt jetzt einfach Guyana. Die Rupununi-Savanne, in der wir nach Großen Ameisenbären suchten und die uns damals so wild und entlegen vorkam, wird heutzutage regelmäßig von Verkehrsflugzeugen angeflogen und ist von der Küste leicht zu erreichen. In Indonesien ist die große javanische Tempelanlage von Borobodur, die zu unserer Zeit so romantisch im Verfall begriffen war, vollständig demontiert und wiederaufgebaut worden. Bali, das wir nur auf dem Seeweg erreichen konnten und wo wir nur ein einziges anderes europäisches Gesicht sahen, besitzt heute einen Flughafen, zu dem Riesenjets täglich Tausende von Urlaubern bringen, die auf der Reise zwischen Australien und Europa sind. Und die Insel Komodo, die wir 1956 nur unter großen Schwierigkeiten zu erreichen vermochten, liegt heute auf der Touristenroute, und Scharen von Besuchern werden täglich zu den Drachen geführt. Und was das Fernsehen anbetrifft, so strahlt es seit jenen Tagen endlich seine Sendungen in Farbe aus.

2016 entdeckte eine Archivarin, die in einem Gewölbe der BBC das dort eingelagerte Filmmaterial durchging, ein paar rostige Dosen, die mit »Zoo Quest – Colour« etikettiert waren. Neugierig geworden öffnete sie sie und fand Rollen des originalen Farbnegativfilms. Niemand, einschließlich meiner Person, hatte jemals eine farbige Positivkopie davon gesehen. Endlich wurde eine solche Kopie hergestellt. Diejenigen, die sie ansahen, befanden, dass der Film nach einem Interim von 60 Jahren von einer solchen Lebendigkeit war, dass er ausgestrahlt werden sollte. Ich hoffe, dass die folgenden Seiten eine ähnliche Wirkung erzielen werden.

David Attenborough, Mai 2017

BUCH EINS

Zoologische Expeditionnach Guyana

1

Nach Guyana

Südamerika ist die Heimat einiger der merkwürdigsten, einiger der entzückendsten und einiger der erschreckendsten Tiere der Welt. Es dürfte nur wenige Geschöpfe geben, die wunderlicher sind als das Faultier, das sein gesamtes Leben in den hohen Bäumen des Urwaldes verbringt, mit dem Rücken nach unten hängend, stumm und sich immer nur wie in Zeitlupe bewegend; nur wenige, die bizarrer sind als der Große Ameisenbär mit seinem absurd disproportionierten Körper, der in einem einer ausgefransten Fahne ähnelnden Schwanz endet und vorne in einer gebogenen und zahnlosen länglichen Röhrenschnauze ausläuft. Auf der anderen Seite sind in Südamerika wunderschöne Vögel derart häufig, dass sie einem kaum noch auffallen: Bunte Aras flattern durch den Wald, mit rauem, irrem Gekrächze, das nur wenig zu ihrem prachtvollen Federkleid passt. Und wie kleine Juwelen schwirren Kolibris von Blüte zu Blüte, um den Nektar aus den Blüten zu saugen; ihre schillernden Federn funkeln dabei in allen Farben des Regenbogens.

In vielen Fällen beruht die Faszination der Tiere Südamerikas auf dem Abscheu, den sie in uns auslösen. Die Flüsse sind von Schwärmen von »Kannibalenfischen«, von Piranhas, verseucht, die nur darauf warten, jedem Tier, das zu ihnen ins Wasser stürzt, das Fleisch von den Knochen zu reißen, und Vampirfledermäuse, wie sie in Europa nur in Legenden vorkommen, in Südamerika aber eine grausige Realität darstellen, brechen in der Nacht von ihren Schlafplätzen im Wald auf, um von Rindern und Menschen Blut zu saugen.

Da uns unsere erste Zoo-Quest-Expedition nach Afrika geführt hatte, schien mir Südamerika das auf der Hand liegende Ziel für un- sere zweite zu sein. Aber welches Gebiet auf einem so riesigen und vielgestaltigen Kontinent sollten wir besuchen? Wir wählten schließlich Guyana aus (damals als Britisch-Guayana bekannt), das einzige zum Commonwealth gehörende südamerikanische Land. Ich würde erneut mit Jack Lester und Charles Lagus, die zusammen mit mir in Afrika gewesen waren, auf Fahrt gehen, zu uns würde aber noch Tim Vinall, einer der Tierpfleger des Londoner Zoos, stoßen. Er war zu jener Zeit für die Huftiere verantwortlich, hatte sich aber während seiner langen Tätigkeit im Zoo schon um viele andere Arten von Tieren gekümmert. Seine strapaziöse und undankbare Aufgabe würde darin bestehen, in unserem Hauptstützpunkt an der Küste zu bleiben und sich der Tiere anzunehmen, die wir fingen und dann zu ihm bringen ließen.

Im März 1955 landeten wir also in der Landeshauptstadt Georgetown. Nach drei Tagen, die wir damit verbrachten, die nötigen Genehmigungen einzuholen, unsere Kameras und Aufnahmegeräte durch den Zoll zu bringen und Töpfe und Pfannen, Lebensmittel und Hängematten zu kaufen, brannten wir darauf, im Landesinneren mit dem Fang zu beginnen. Wir hatten uns schon auf einen annähernden Aktionsplan geeinigt. Der Landkarte hatten wir entnommen, dass der größte Teil Guyanas von tropischem Regenwald bedeckt ist, der sich in nördlicher Richtung bis zum Orinoko und nach Süden hin bis zum Amazonasbecken erstreckt. Im Südwesten dünnt sich der Wald allmählich aus und weicht schließlich einer hügeligen grasbewachsenen Savanne. An der Küste zieht sich ein Streifen kultivierten Landes lang, auf dem sich Reisfelder und Zuckerrohrplantagen mit Sümpfen und kleinen Flüssen abwechseln. Wenn wir eine repräsentative Kollektion der landtypischen Fauna zusammentragen wollten, würde wir jedes dieser verschiedenen Gebiete besuchen müssen, weil jedes von ihnen Geschöpfe beherbergt, die anderswo nicht vorkommen. Wir hatten jedoch keine konkrete Vorstellung davon, wo genau wir uns in jeder der verschiedenen Regionen hinbegeben und in welcher Reihenfolge wir sie besuchen sollten, bis wir am dritten Abend zu einem Abendessen mit drei Leuten eingeladen wurden, von denen jeder uns fachmännischen Rat geben konnte: Bill Seggar, ein für einen entlegenen Landstrich inmitten der Wälder an der fernen Westgrenze zuständiger District Officer, Tiny McTurk, der in der Rupununi-Savanne eine Ranch betrieb, und Cennydd Jones, dessen Tätigkeit als Arzt für die eingeborenen Indianer ihn in jede Ecke der Kolonie führte. Wir saßen bis zum frühen Morgen beisammen, sahen uns Fotos und Filme an, grübelten über Landkarten und kritzelten aufgeregt Notizen aufs Papier. Als wir schließlich auseinandergingen, hatten wir einen detaillierten Schlachtplan ausgearbeitet: Wir würden zuerst die Savannenregion besuchen, dann die Waldgebiete und am Ende die Sümpfe an der Küste.

Am Morgen darauf marschierten wir in das Büro der Fluggesellschaft, um uns nach Reisemöglichkeiten zu erkundigen.

»Zu viert in die Rupununi, Sir?«, vergewisserte sich der Angestellte. »Kein Problem. Morgen geht ein Flug ab.«

Charles Lagus mit einer Matamata-Schildkröte

Als Jack, Tim, Charles und ich an Bord der Maschine kletterten, die uns an unser Ziel bringen sollte, waren wir schon aufgeregt. Dass uns das Herz schon wenig später bis zum Halse schlagen würde, damit hatten wir aber nicht gerechnet. Colonel Williams, unser Pilot, war ein Pionier der Buschfliegerei in Guyana, und seinem Wagemut und seinem Erfindungsgeist war zu einem großen Teil zu verdanken, dass viele der entlegeneren Regionen des Landes erreichbar geworden waren. Beim Start mussten wir aber feststellen, dass seine Art zu fliegen wenig mit der des Piloten gemein hatte, der uns von London nach Georgetown gebracht hatte. Unsere Dakota donnerte über die Startbahn, die Palmen an deren Ende kamen bedrohlich immer näher und näher, bis ich schon dachte, irgendetwas müsse an der Maschine nicht in Ordnung sein, sodass wir nicht vom Boden abheben könnten. Im allerletzten Moment schossen wir steil nach oben, wobei wir die Wipfel der Palmen nur um wenige Meter verfehlten. Wir sahen uns alle mit aschfahlen Gesichtern an, und nachdem wir uns gegenseitig unsere Bedenken und Sorgen eingestanden hatten, ging ich nach vorne, um den Colonel zu fragen, was denn los gewesen sei.

»Bei der Buschfliegerei«, stieß er aus einem Mundwinkel hervor, während er seine Zigarette in dem blechernen Aschenbecher abstreifte, der am Instrumentenbrett angebracht war, »bei der Buschfliegerei ist wohl der Start der gefährlichste Augenblick. Wenn in dem Augenblick, in dem man am meisten auf ihn angewiesen ist, ein Motor versagt, dann kracht man in den Dschungel, wo es niemanden gibt, der einem helfen könnte. Ich versuche daher immer, auf dem Boden eine solche Geschwindigkeit zu erreichen, dass der Schwung ausreichen würde, um die Maschine auch ganz ohne Motoren hochsteigen zu lassen. Aber was ist denn los, mein Junge, habt ihr alle einen Schreck bekommen?«

Ich versicherte dem Colonel rasch, dass wir kein bisschen besorgt gewesen seien, sondern uns nur dafür interessierten, wie man mit Flugzeugen umging. Williams grunzte, tauschte die Nahsichtbrille, die er für den Start aufgesetzt hatte, gegen eine für Fernsicht aus, und wir machten es uns auf unseren Sitzen bequem.

Unter uns breitete sich der Regenwald wie eine grüne samtene Decke aus, die sich in alle Richtungen erstreckte, so weit wie wir sehen konnten. Langsam begann er sich anzuheben und sich uns zu nähern, als wir auf eine große Felswand zuflogen. Colonel Williams flog weiter, ohne höher zu steigen, bis wir Papageien über die Baumwipfel hinwegfliegen sehen konnten. Als der Felsen dann hinter uns verschwand, fing der Wald an einen anderen Charakter anzunehmen. Kleine Inseln grasigen Terrains tauchten auf, und bald glitten wir über weite, offene Ebenen hinweg, die von silbrig glänzenden Bächen wie mit Adern durchzogen und mit winzigen weißen Termitenhügeln gesprenkelt waren. Wir verloren an Höhe, kreisten über einer kleinen Ansammlung weißer Gebäude und schickten uns zur Landung auf dem Flugfeld an – ein euphemistischer Ausdruck für einen kleinen Streifen Savanne, der sich anscheinend nur insofern von dem umgebenden Terrain unterschied, als er frei von Termitenhügeln war. Der Colonel setzte die Maschine sanft auf, und wir rollten dann unter Stoßen und Schütteln auf eine kleine Gruppe von Menschen zu, die schon auf die Ankunft des Flugzeugs gewartet hatte. Wir kraxelten über die Stücke von Frachtgut hinweg, die auf dem Boden der Dakota festgelatscht waren, und sprangen in das grelle Sonnenlicht blinzelnd nach draußen.

Ein gut gelaunter, sonnengebräunter Mann in Hemdsärmeln und mit einem Sombrero auf dem Kopf löste sich von den anderen Zuschauern und kam zu uns herüber. Es war Teddy Melville, der unser Gastgeber sein würde. Er stammte aus einer berühmten Familie. Sein Vater war einer der ersten Europäer, der sich in der Rupununi- Savanne niedergelassen und damit angefangen hatte, die Rinder zu züchten, die jetzt dünn über das ganze Gebiet verteilt waren. Er war um die Wende zum 20. Jahrhundert eingetroffen und hatte zwei junge Frauen vom Stamm der Wapishana geheiratet, von denen ihm jede fünf Kinder geschenkt hatte. Diese zehn Männer und Frauen hatten jetzt nahezu jede wichtige Stellung und Funktion in dem Gebiet inne; sie waren Rancher, Ladenbesitzer und Jäger. Wir fanden bald heraus, dass, gleichgültig wo wir im nördlichen Savannengebiet hinkamen, jeder, den wir trafen, entweder selbst ein Melville oder mit einem Mitglied der Familie verheiratet war.

Lethem, wo wir gelandet waren, bestand aus ein paar weißen Betonbauten, die unordentlich auf beiden Seiten des Flugfeldes verteilt waren. Das größte Bauwerk, das einzige, das ein Obergeschoss besaß, war Teddys Logierhaus – ein schlichtes rechteckiges Gebäude mit einer Veranda und klaffenden unverglasten Fensterhöhlen, das sich mit dem Titel Lethem Hotel schmückte. Einige Hundert Meter rechts davon lagen auf dem Gipfel eines flachen Hügels das Haus des District Commissioner, das Postamt, ein Laden und ein kleines Krankenhaus. Eine staubige Straße aus roter Erde führte von dem Hotel weg an einem Haufen von wackeligen Nebengebäuden vorbei in ein ausgedörrtes Ödland voller Termitenhügel und verkrüppelter Büsche. Ungefähr 30 Kilometer weiter in der Ferne ragte, jäh aus der Ebene aufsteigend, eine Kette zerklüfteter Berge auf, die man durch den Hitzeschleier nur als verschwommene blaue Silhouette vor dem blendend hellen Himmel wahrnahm.

Aus einer Umgebung von mehreren Meilen um den Ort herum war jedermann nach Lethem gekommen, um die Landung des Flugzeugs mitzuerleben, da es einmal in der Woche sehnsüchtig erwartete Vorräte und die Post brachte. Seine Ankunft war daher jedes Mal ein großes gesellschaftliches Ereignis, und das Hotel war überfüllt von Ranchern und ihren Frauen, die mit dem Auto aus der näheren und ferneren Umgebung herbeigekommen waren und nach dem Rückflug der Maschine noch blieben, um Nachrichten und den neuesten Klatsch auszutauschen.

Nach dem Abendessen wurden die schlichten Bohlentische aus dem Speisesaal getragen und statt ihrer lange Holzbänke aufgestellt. Harold, Teddys Sohn, fing an, einen Filmprojektor und eine Leinwand aufzubauen. Nach und nach leerte sich die Bar, und die Bänke füllten sich dafür. Wapishana-Rinderhirten, die sogenannten Vaqueros, sonnengebräunte Gestalten mit glattem schwarzblauem Haar und nackten Füßen, kamen, nachdem sie an der Tür bezahlt hatten, hereinmarschiert. Bald war der Raum voll von übel riechendem Tabaksqualm und erwartungsvollem Geschwätz, und dann gingen die Lichter aus.

Das Unterhaltungsprogramm begann mit einigen vernünftigerweise nicht datierten Wochenschaufilmen. Daran schloss sich ein Hollywood-Cowboyfilm an, in dem es um die Erschließung des Wilden Westens ging. Man sah rechtschaffene und wackere Weiße Scharen von schurkischen Indianern massakrieren. Keine sehr taktvolle Wahl, hätte man gedacht, doch die Wapishana saßen da und schauten ohne Regung in den Gesichtern zu, wie ihre nordamerikanischen Vettern ausgerottet wurden. Es fiel ein wenig schwer, der Handlung zu folgen, denn es waren nicht nur längere Sequenzen des Filmes während des langen Lebens dieser Kopie aus ihr herausgeschnitten worden, es schien auch zweifelhaft, ob die einzelnen Rollen in der korrekten Reihenfolge projiziert wurden, denn die tragische Heldin, ein hübsches weißes Mädchen, wurde, als Rolle drei lief, brutal von Indianern ermordet, tauchte aber später, als Rolle fünf eingelegt worden war, als Geliebte des Protagonisten wieder auf der Leinwand auf. Doch die Wapishana waren ein entgegenkommendes Publikum und ließen sich durch eine solche belanglose Kleinigkeit nicht den Genuss der großen Kampfszenen verderben, die sie immer wieder in begeisterten Beifall ausbrechen ließen. Ich meinte zu Harold Melville, dass man mit diesem Film vielleicht eine merkwürdige Wahl getroffen habe, doch er versicherte mir, dass Western die weitaus beliebtesten Filme von allen waren, die sie zeigten. Ich sah natürlich ein, dass Liebeskomödien à la Hollywood den Wapishana hier draußen absurd vorgekommen wären.

Nach der Vorführung gingen wir nach oben in unser Zimmer. Es standen zwei Betten darin, über denen Moskitonetze befestigt waren. Zwei von uns mussten offensichtlich in Hängematten schlafen, und Charles und ich beanspruchten dieses Privileg für uns. Seitdem wir uns in Georgetown Hängematten gekauft hatten, hatten wir uns nach der Gelegenheit gesehnt, sie auszuprobieren. Mit professioneller Miene knoteten wir sie an Haken fest, die in die Wände eingelassen waren. Erst nachdem wir ein paar Wochen lang Erfahrungen gesam- melt hatten, wurde uns voll und ganz bewusst, wie hoffnungslos amateurhaft wir uns anfangs angestellt hatten. Wir hatten sie so stramm festgezurrt, dass sie viel zu hoch über dem Boden schwebten, und außerdem wahnsinnig komplizierte Knoten verwendet, die am Morgen darauf wieder zu lösen beträchtliche Zeit erforderte. Jack und Tim machten es sich einfach in ihren Betten gemütlich.

Am nächsten Morgen konnte kaum Zweifel daran bestehen, wer es in der Nacht bequemer gehabt hatte. Charles und ich schworen Stein und Bein, tief und fest geschlafen zu haben und dass in Hängematten zu ruhen für uns ganz selbstverständlich sei. Das entsprach aber kaum der Wahrheit, den keiner von uns beiden kannte die einfache Technik, sich diagonal in eine Hängematte südamerikanischer Machart, also ohne Spreizstäbe, zu legen. Ich hatte den größten Teil der Nacht über versucht, längs ihr zu liegen, mit dem Ergebnis, dass meine Füße höher gelegen hatten als mein Kopf und mein Körper sich immer mehr zusammengekrümmt hatte. Ich hatte geglaubt, dass meine Wirbelsäule zerbrechen würde, wenn ich mich ein wenig drehte, und ich hatte am Morgen das Gefühl, mir auf ewig eine Rückgratverkrümmung zugezogen zu haben.

Nach dem Frühstück überbrachte Teddy Melville uns die Nachricht, dass ein großer Trupp der Wapishana in einem nahe gelegenen See beschäftigt sei, Fische zu fangen, und zwar mithilfe der traditionellen Methode, das Wasser zu vergiften. Es sei möglich, dass sie dabei auf andere Tiere stoßen würden, die für uns von Interesse sein könnten. Teddy schlug daher vor, dass wir uns zu dem See begeben und uns dort einmal umschauen sollten. Wir stiegen in seinen Laster und machten uns auf den Weg. In der Savanne hatten wir freie Bahn in alle Richtungen. Es gab kaum etwas, das uns hätte davon abhalten können, überall dorthin zu fahren, wo wir hinfahren wollten. Hin und wieder wanden sich Bäche über die Savanne, doch diese ließen sich leicht umfahren. Man konnte sie schon aus beträchtlicher Entfernung erkennen, da ihre Ufer mit Büschen und Palmen bestanden waren. Die einzigen anderen Hindernisse stellten Ansammlungen niedriger Sandpapierbüsche dar und Termitenhügel: hohe, in bizar- ren Spitzen auslaufende Türme, die manchmal isoliert dastanden, manchmal aber auch in Gruppen so dicht beieinander, dass wir das Gefühl hatten, über einen gigantischen Friedhof zu fahren. Ein paar stark ausgefahrene Wege verbanden eine Ranch mit der nächsten, doch der See, der unser Ziel war, lag isoliert, und es dauerte nicht lange, bis Teddy von dem Weg abbog und anfing, über Stock und Stein zwischen den Büschen und Termitenhügeln hindurchzufahren, wobei er keinem Weg folgte, sondern sich einfach nur von seinem Richtungssinn leiten ließ. Bald zeichnete sich vor uns am Horizont ein Waldgürtel ab, hinter dem der See lag, den wir besuchen wollten.

Als wir dort ankamen, sahen wir, dass ein langer Arm des Sees mit einer Barrikade aus Holzpfählen vom Rest der Wasserfläche abgetrennt worden war. In ihn hatten die Wapishana den Saft aus bestimmten Lianen gepresst, die sie in den viele Meilen entfernten Kanaku-Bergen gesammelt hatten. Überall um diesen Arm herum lauerten Fischer, die mit Pfeil und Bogen bewaffnet waren, darauf, dass die Fische von dem giftigen Saft betäubt an die Oberfläche treiben würden. Einige Wapishana klammerten sich an Baumäste, die von den Rändern des Sees aus über das Wasser hinüberragten, einige hockten auch auf Plattformen, die sie mitten im Wasser errichtet hatten. Andere standen auf kleinen schlecht und recht zusammengebauten Flößen, und wieder andere patrouillierten in Einbäumen hin und her. Auf einer Lichtung am Rand hatten ihre Frauen Feuer entzündet und Hängematten zwischen den Bäumen aufgespannt; jetzt saßen sie dort und warteten darauf, dass sie die Fische, sobald ihre Männer sie ihnen gebracht hatten, ausnehmen und räuchern könnten. Bislang hatten die Männer aber keinen einzigen erbeutet, und die Frauen wurden langsam ungeduldig. Ihre Männer seien dumm gewesen, meinten sie voller Hohn: Sie hätten einen zu großen Abschnitt des Sees mit dem Damm abgeriegelt und vorher zu wenig Lianen gesammelt, das Gift sei daher zu schwach, um zu wirken. Drei Tage hätten sie damit verbracht, den Damm und die Plattformen zu bauen, und diese ganze harte Arbeit sei vergeblich gewesen. Teddy unterhielt sich mit ihnen in ihrer Sprache und erfuhr nicht nur alles dies, sondern auch, dass eine der Frauen eine Höhle in der Uferbank auf der anderen Seeseite entdeckt hatte, in der, wie sie sagte, ein großes Tier stecke. Sie wusste nicht mit Sicherheit zu sagen, was für eines: Es könnte sich entweder um eine Anakonda oder einen Kaiman handeln.

Der Kaiman gehört zu derselben Gruppe von Reptilien wie das Krokodil und der Alligator, und für den Nichtfachmann sehen diese drei Tiere alle sehr ähnlich aus. Für Jack unterschieden sie sich aber beträchtlich, und wenn sie auch alle drei auf dem amerikanischen Kontinent heimisch sind, bevorzugt jedes von ihnen ein eigenes Habitat. Jack meinte, dass wir hier in der Rupununi-Savanne in erster Linie mit einem Mohrenkaiman rechnen könnten, dem größten Vertreter seiner Unterfamilie, von dem es heißt, er könne bis zu sechs Meter lang werden. Jack meinte, dass ihm ein »schöner großer Kaiman« durchaus zupasskommen würde, er aber genauso glücklich sein würde, eine Anakonda von ansehnlicher Größe zu fangen. Da es sich bei dem Tier in der Uferhöhle um eines von beiden handeln könne, sollten wir seiner Meinung nach alles versuchen, seiner habhaft zu werden. Wir stiegen alle in Einbäume und paddelten mit einer der Frauen als Führerin zur gegenüberliegenden Seite des Sees.

Bei näherer Untersuchung der Uferbank entdeckten wir zwei Löcher in ihr – ein größeres und ein kleineres – und stellten fest, dass die beiden Höhlen miteinander verbunden waren, denn ein Stock, den wir in die kleine Öffnung hineinstießen, ließ Wasser aus der größeren hervorschießen. Wir verbarrikadierten daraufhin die kleinere mit Pfählen. Um das unbekannte Tier daran zu hindern, aus dem größeren Loch hervorzubrechen und in den See zu entkommen, um ihm aber genügend Raum zu lassen, dass es herauskriechen und von uns gefangen werden konnte, schnitten wir Stöcke von den Bäumen am Ufer ab, die wir so in den Schlamm am Boden des Sees trieben, dass vor dem Eingang der Höhle eine halbkreisförmige Palisade entstand. Wir hatten das Geschöpf, das wir erbeuten wollten, noch nicht gesehen, und es ließ sich auch durch noch so heftiges Herumgestochere in dem kleineren Loch nicht aus seiner Höhle hervortreiben, daher beschlossen wir, die andere Öffnung zu erweitern, indem wir Stücke aus der grasbewachsenen Böschung heraushackten. Langsam begannen wir, das Dach des Tunnels abzutragen, und als wir das taten, wurde die Uferbank von einem Brüllen erschüttert, das kaum von einer Schlange ausgestoßen worden sein konnte.

Fischen mit Pfeil und Bogen

Als ich vorsichtig zwischen den Stäben der Palisade hindurch in den düsteren Tunnel spähte, konnte ich gerade noch einen zur Hälfte von dem schlammigen Wasser überspülten großen gelben Fangzahn ausmachen. Wir hatten also einen Kaiman eingekreist, und zwar, der Größe des Zahnes nach zu urteilen, einen äußerst stattlichen.

Ein Kaiman besitzt zwei Angriffswaffen. Die erste und offensichtlichste stellen seine gewaltigen Kiefer dar, die zweite besteht aus seinem ungeheuer kräftigen Schwanz. Mit jeder dieser beiden Waffen kann er seinem Gegner ernsthafte Verletzungen zufügen, doch zum Glück war der, mit dem wir es zu tun hatten, so in seiner engen Höhle eingepfercht, dass wir nur auf eines seiner Körperenden auf einmal zu achten hatten. Da ich jenen flüchtigen Blick auf seinen Zahn erhascht hatte, wussten wir, welches Ende in unsere Richtung wies. Jack patschte in dem morastigen Wasser innerhalb der Palisade herum, um herauszufinden, wie die genaue Position des Tieres war und wie man seiner am besten habhaft werden könnte. Wenn die Bestie sich entschließen würde, schnell ins Freie zu schießen, würde Jack rasch wegspringen müssen, wenn er kein Bein einbüßen wollte. Was mich selbst betraf, schien ich auch im Gefahrenbereich zu sein, wie ich da ein bisschen weiter weg vom Ufer bis zum Oberschenkel im Wasser watete und Charles in seinem Kanu so hin- und hermanövrierte, dass er das Geschehen aus hinreichendem Abstand gut mit der Filmkamera einfangen konnte. Falls der Kaiman sich auf Jack stürzen sollte, würde er gewiss mit einer Wucht angeschossen kommen, dass unsere wackelige Palisade umfallen würde. Während Jack sich dann mit einem Sprung auf das Ufer retten könnte, würde ich erst mehrere Meter durchs Wasser waten müssen, bevor ich in Sicherheit war. Und ich hatte keinen Zweifel, dass der Kaiman in Wasser von einer solchen Tiefe schneller vorankommen würde als ich. Aus irgendeinem Grund – vielleicht machte sich meine Nervosität stärker bemerkbar, als ich dachte – schien ich nicht in der Lage zu sein, das Kanu so ruhig zu halten, dass Charles in ihm seine Arbeit verrichten konnte, und nachdem ich dem Boot einen besonders heftigen Stoß versetzt hatte, der ihn beinahe mitsamt seiner Kamera ins Wasser befördert hätte, kam er zu dem Schluss, dass sein Apparat weniger in Gefahr sei, nass zu werden, wenn er neben mir im See herumstakste.

Der Kaiman wird ausgegraben

In der Zwischenzeit hatte sich Teddy von einem der Wapishana ein Rohlederlasso geliehen, das er und Jack jetzt auf der Uferbank kniend vor der Nase des Kaimans herumbaumeln ließen, in der Hoffnung, dass er auf mich und Charles losgehen und dabei seinen Kopf in die Schlinge stecken würde. Das Reptil brüllte und peitschte mit dem Schwanz so heftig gegen die Seiten seines Tunnels, dass die ganze Uferbank erzitterte, weigerte sich aber klugerweise weiter hervorzukommen. Jack trug daher noch mehr Erde ab.

Mittlerweile hatten sich an die 20 Eingeborene versammelt, um unserem Treiben zuzuschauen und uns gute Ratschläge zu geben. Sie verstanden offensichtlich nicht, warum wir das Tier lebend und unverletzt fangen wollten. Sie waren dafür, ihm mit ihren Messern umgehend den Garaus zu machen.

Schließlich gelang es Jack und Teddy, die Lassoschlinge um die schwarze Schnauze des Kaimans zu manövrieren, indem sie sie mit zwei gegabelten Stöcken offen hielten. Das brachte die Bestie aber vollends in Rage, und der Kaiman schüttelte sie mit einem Brüllen wieder ab. Dreimal umgab die Schlinge seine Kiefer, und dreimal befreite er sich wieder von ihr. Dann legte sie sich zum vierten Mal um die Schnauze, und mit den Stöcken schob Jack sie vorsichtig immer höher in Richtung Kopf. Bevor das Reptil begriff, was geschah, zog er die Schlinge dann mit einem plötzlichen Ruck zu, und die gefährlichen Kiefer waren fixiert.

Jetzt mussten wir darauf aufpassen, keinen Schlag mit seinem riesigen Schwanz versetzt zu bekommen. Für Charles und mich begann die Lage noch bedrohlicher auszusehen, denn nachdem er sicherheitshalber eine zweite Schlinge um die Kiefer des Kaimans geknüpft hatte, wies Teddy die Wapishana an, die Palisadenstäbe aus dem Boden zu ziehen. Zwischen uns beiden und dem Kaiman, dessen lang gezogener Kopf jetzt aus dem Loch herausragte und der uns mit seinen gelben Augen böse anstarrte, lag jetzt nur noch eine kleine offene Wasserfläche. Jack aber sprang mit einer langen Stange, die er von einem jungen Baum abgehackt hatte, vom Ufer in das Wasser direkt vor dem Loch. Er bückte sich hinunter und schob die Stange in den Tunnel, sodass sie neben dem schuppigen Rücken des Reptils zu liegen kam. In den Tunnel hineingreifend, knotete er dann die Stange mit einem Halbschlag direkt hinter dessen Vorderbeinen an dem feuchtkalten Körper des Reptils fest. Teddy kam ihm zu Hilfe, und gemeinsam zogen sie den Kaiman Zentimeter für Zentimeter aus dem Loch, wobei sie seinen Leib fortlaufend mit weiteren Halbschlagknoten an der Stange festbanden. Dann wurden auch die Hinterbeine, die Schwanzwurzel und am Ende der Schwanz selbst auf diese Weise immobilisiert, und schließlich lag das ganze Geschöpf fest verschnürt zu unseren Füßen, während seine Kiefer von dem schlammigen Wasser umspült wurden. Es war ziemlich genau drei Meter lang.

Unser Fang musste jetzt über den See zu den Lastwagen transportiert werden. Wir befestigten das vordere Ende der Stange am Heck eines Einbaums und zogen den Kaiman hinter uns her, während wir zum Lager der Frauen zurückpaddelten.

Jack beaufsichtigte die Wapishana, als sie uns halfen, den Kaiman auf den Lastwagen zu hieven, und dann untersuchte er methodisch das Lasso, mit dem er gefesselt war, um sicherzugehen, dass es an keiner Stelle durchscheuern konnte. Die Frauen, die ja keinen Fisch zu räuchern hatten, scharten sich um den Laster zusammen, inspizierten unseren Fang und versuchten herauszufinden, wieso jemand solch ein gefährliches Scheusal begehrenswert finden sollte.

Wir fuhren über die Savanne zurück. Charles und ich hockten neben dem Kaiman, jeder auf einer Seite, die Füße nur 15 Zentimeter von dessen Kiefern entfernt, darauf vertrauend, dass die Rohlederlassos wirklich so reißfest waren, wie man sagte. Wir waren beide voller Jubel darüber, dass es uns so rasch gelungen war, ein derart beeindruckendes Geschöpf zu fangen. Jack zeigte seine Freude nicht so unverblümt.

»Für den Anfang gar nicht so schlecht«, sagte er nur.

2

Tiny McTurk und Piranhas

Nach einer Woche in der Savanne stellten wir zu unserer eigenen Überraschung fest, dass wir schon eine recht große Menagerie beisammenhatten. Wir hatten einen Großen Ameisenbären gefangen, die Vaqueros hatten uns Tiere unterschiedlicher Art gebracht, und Teddy Melville hatte einen Beitrag geliefert, indem er uns mehrere der zahmen Tiere überlassen hatte, die bei ihm zu Hause herumwuselten: Robert, einen rau krächzenden Ara, zwei Trompetervögel, die semidomestiziert bei den Hühnern gelebt hatten, sowie Chiquita, sein Kapuzineräffchen, das, wenn auch sehr zahm, die enervierende Angewohnheit hatte, einem verstohlen Dinge aus den Taschen zu stibitzen, wenn man arglos mit ihm spielte.

Als wir diese Menagerie Tims Obhut übergeben hatten und sie wohlversorgt wussten, entschlossen wir uns, unsere Suche nach weiteren Tieren über die unmittelbare Umgebung von Lethem hinaus auszudehnen und das an die 100 Kilometer weiter nördlich liegende Karanambo aufzusuchen. Karanambo war die Heimat von Tiny McTurk, der uns eingeladen hatte, bei ihm zu wohnen, als wir ihn am dritten Tag unseres Aufenthaltes in Georgetown kennengelernt hatten. Wir verabschiedeten uns vom Tim, kletterten in einen geliehenen Jeep und machten uns auf den Weg.

Nach drei Stunden Fahrt durch die mit Büschen bestandene, ansonsten aber gesichtslose Savanne tauchte am Horizont eine Baumreihe auf, die sich quer über den Weg zog, dem wir folgten. Man erkannte keine Lücke oder Lichtung, die auf einen Durchlass hindeutete, und es sah so aus, als ob der Weg hier einfach schmaler werden und schließlich ganz enden würde. Wir waren schon sicher, uns verfahren zu haben, doch dann sahen wir, dass der Weg mitten zwischen den Bäumen weiterführte, wie durch einen engen düsteren Tunnel hindurch, der gerade breit genug war, dass wir mit unserem Jeep durchkamen. Auf beiden Seiten waren die Baumstämme durch Unterholz und Lianen wie miteinander verflochten, und oben trafen sich die Äste, sodass sie eine nahezu geschlossene Decke bildeten.

Dann wurden wir unerwartet von Sonnenschein überflutet. Der Baumgürtel endete ebenso abrupt, wie er begonnen hatte, und vor uns lag Karanambo: eine Ansammlung von aus Lehmziegeln errichteten und mit Stroh gedeckten Häusern, die sich um eine breite, kiesbedeckte Lichtung herum verteilten und zwischen denen Haine von Mango-, Cashew-, Guave- und Limonenbäumen standen.

Tiny und Connie McTurk hatten unseren Motor gehört und waren herausgekommen, um uns zu begrüßen. Tiny war groß gewachsen und blond, trug ein ölverschmiertes kakifarbenes Drillichshirt und ebensolche Hosen, denn er war gerade in seiner Werkstatt damit beschäftigt gewesen, neue Pfeilspitzen aus Eisen herzustellen. Connie, die kleiner war und schlank, war adrett in Jeans und eine Bluse gekleidet; sie begrüßte uns herzlich und führte uns ins Haus. Wir betraten einen der merkwürdigsten Räume, den ich jemals zu Gesicht bekommen hatte. Er schien eine eigene Welt in sich einzuschließen, einen Mikrokosmos, das Alte und Primitive sowie das Neue und Mechanische zu beinhalten – es war ein verkleinertes Abbild des Lebens in diesem Teil der Welt.

Raum war vielleicht nicht der treffende Ausdruck, denn auf zwei Seiten war er im oberen Teil offen – die Wände waren nur 60 Zentimeter hoch. Auf einer von ihnen lag ein Ledersattel wie auf einem Pferderücken, und auf einer langen hölzernen Planke draußen vor der Wand waren vier Außenbordmotoren gelagert. Hinter den Holzwänden auf den anderen beiden Seiten des Raumes befanden sich die Schlafzimmer. Auf einem gegen eine dieser Wände gerückten Tisch befand sich ein Funkgerät, mit dem Tiny den Kontakt zu Georgetown und der Küste aufrechterhielt, und neben dem Tisch stand ein großes, mit Büchern vollgestopftes Regal. An der anderen Wand hingen eine große Uhr und eine barbarisch wirkende Kollektion von Gewehren, Armbrüsten, Langbögen, Pfeilen, Blasrohren und Angelschnüren sowie ein Federkopfschmuck der Wapishana. In der Ecke entdeckten wir einen Stoß Paddel und einen indianischen Tonkrug voll frischen Wassers. An der Stelle von Stühlen waren drei große farbenfrohe brasilianische Hängematten quer in den Ecken aufgespannt, und in der Mitte des Raumes stand ein riesiger, fast drei Meter langer Tisch, dessen Beine tief in dem Boden aus gestampftem Lehm eingelassen waren. An einem der Deckenbalken hing eine Schnur, auf der orange Maiskolben aufgefädelt waren, und hier und da gaukelten ein paar über die Balken gelegte Planken so etwas wie eine Zimmerdecke vor. Wir schauten uns bewundernd um.

»Alles ohne einzigen Nagel gebaut«, sagte Tiny stolz.

Wir fragten, wann das gewesen war.

»Nun, nach dem Großen Krieg hab ich mich im Landesinneren rumgetrieben, ich war als Diamantenwäscher im Nordwesten, hab gejagt, nach Gold geschürft und solche Sachen gemacht, dann hab ich schließlich gedacht, es sei an der Zeit, sesshaft zu werden. Ich war bereits ein-, zweimal den Rupununi River hinaufgefahren. In jenen Tagen schleppten wir unsere Boote über die Stromschnellen, und je nach Zustand des Flusses brauchten wir manchmal 14 Tage, manchmal auch einen ganzen Monat dafür. Ich fand das Land schön – nicht zu viele Menschen, wisst ihr – und beschloss, dort heimisch zu werden. Ich kam den Fluss hinauf und hielt nach einem Platz Ausschau, der so hoch lag, dass man vor den Schwärmen der Kaboura-Fliegen sicher sein und keine Drainageprobleme haben würde, der sich aber auch in genügender Nähe zum Fluss befand, sodass ich in der Lage sein würde, alle meine Vorräte und alle anderen Dinge von der Küste mit dem Boot heranzuschaffen. Dieses Haus ist natürlich nur dazu gedacht, vorläufig darin zu wohnen. Ich habe es recht schnell zusammengeschustert, während ich die Pläne für ein wirklich nobles Heim ausarbeitete und die dafür notwendigen Materialien herbeischaffte. Die Pläne habe ich immer noch im Kopf, und die ganzen Materialien lagern im Nebengebäude. Ich könnte morgen mit dem Bau anfangen, aber irgendwie« – er wich Connies Blick aus, als er dies sagte – »scheine ich nie so weit zu kommen.«

Connie lachte. »Das sagt er seit 25 Jahren immer wieder. Doch ihr müsst alle hungrig sein. Setzen wir uns also und fangen an zu essen.« Sie ging zu dem Tisch hinüber und bedeutete uns, Platz zu nehmen. Um den Tisch herum waren fünf Apfelsinenkisten verteilt, die auf ihren Schmalseiten standen.

»Ich entschuldige mich für diese scheußlichen alten Kisten«, sagte Tiny. »Sie sind bei Weitem nicht so gut wie die, die wir vor dem Krieg bekamen. Wir hatten einmal Stühle, aber der Fußboden ist ziemlich uneben, und deswegen brachen immer die Stuhlbeine ab. Kisten haben keine Beine, die abbrechen könnten, sie halten also viel länger, und auf ihnen sitzt es sich wirklich genauso bequem.«

Bei den McTurks eine Mahlzeit einzunehmen, erwies sich als recht kompliziert. Connie galt als eine der besten Köchinnen im ganzen Land, und das Mahl, das sie uns auftischte, war ohne Zweifel hervorragend. Es fing mit Steaks vom Lucanani an, einem wohlschmeckenden Fisch, den Tiny regelmäßig unterhalb des Hauses im Rupununi fing. Weiter ging es mit Entenbraten – Tiny hatte die Vögel am Vortag geschossen –, und zum Abschluss bekamen wir frische Früchte von den Bäumen draußen vorgesetzt. Doch zwei Vögel wollten die ganze Zeit über mitessen. Das waren ein kleiner Sittich und ein Todytyrann. Sie flatterten uns auf die Schulter und bettelten um Leckerbissen, und da wir nicht genau wussten, wie wir uns unter diesen Umständen verhalten sollten, dauerte es etwas lange, bis wir etwas von unseren Tellern für sie ausgesucht hatten. Der Sittich entschied sich daher, auf jedes Zeremoniell zu verzichten: Er hüpfte auf den Rand von Jacks Teller und versorgte sich selbst. Der Todytyrann wählte eine andere Strategie: Er versetzte Charles mit seinem nadelspitzen Schnabel einen scharfen Hieb auf die Wange, damit er seiner Pflicht nachkam.

Connie bereitete ihrem Treiben aber bald ein Ende. Sie scheuchte die Vögel weg und stellte ihnen am entfernten Ende des Tisches auf einer eigenen Untertasse zerkleinertes Futter hin. »Das hat man da von, wenn man die Regeln bricht und Haustiere bei Tisch füttert«, sagte sie. »Die Gäste werden belästigt.«

Tiny und Connie McTurk werden auf Tonband aufgenommen

Als es gegen Ende unserer Mahlzeit zu dämmern begann, wurde im Vorratsraum eine Kolonie von Fledermäusen wach. Die Tiere flogen gemächlich und still quer durch das Wohnzimmer in den Abend hinaus, um Jagd auf Insekten zu machen. In einer Ecke hörte man etwas herumkrabbeln. »Also wirklich, Tim«, sagte Connie in strengem Tonfall, »wir müssen etwas gegen diese Ratten tun.«

»Das hab ich ja getan«, antwortete Tim ein wenig beleidigt. Und zu uns gewendet, erzählte er: »Wir hatten eine Boa constrictor, die im Flur lebte und das Haus völlig rattenfrei hielt. Aber nur, weil sie einmal einem der Gäste einen Schreck eingejagt hat, hat Connie mich gezwungen, sie fortzuschaffen. Jetzt haben wir die Bescherung!«

Nach dem Essen standen wir vom Tisch auf und legten uns zum Plaudern in Hängematten. Während es draußen dunkel wurde, er- zählte Tiny uns eine Geschichte nach der anderen. Er erinnerte sich an seine frühen Tage in der Savanne, als es um Karanambo herum so viele Jaguare gab, dass er alle 14 Tage einen schießen musste, um seine Rinder zu schützen. Er entsann sich auch, wie eine Bande brasilianischer Gesetzloser regelmäßig die Grenze überquerte, um Pferde zu stehlen, und wie er selbst nach Brasilien hinüberging, die Bande mit gezückter Pistole stoppte, die Schurken entwaffnete und ihre Häuser niederbrannte. Wir hörten gefesselt zu. Die Frösche und Grillen begannen zu quaken und zu zirpen; die Fledermäuse flatterten herein und wieder hinaus, und einmal watschelte eine große Kröte herein und saß, eulenhaft in das Licht der von der Decke hängenden Paraffinlampe blinzelnd, vor uns.

»Als ich zuerst hierherkam«, sagte Tiny, »habe ich einen Macusi- Indianer angeheuert, damit er mir mit der Arbeit half. Nachdem ich ihm einen Vorschuss ausgezahlt hatte, fand ich heraus, dass er ein Medizinmann, ein piaiman, war. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich ihn nicht angeheuert, denn solche Leute sind nie gute Arbeiter. Bald nachdem er das Geld eingesteckt hatte, sagte er, dass er nichts mehr für mich tun würde. Ich antwortete, wenn er versuchen würde, sich davonzumachen, bevor er den Vorschuss abgearbeitet hatte, würde ich ihn verprügeln. Er konnte nicht zulassen, dass es dazu kam, weil er dann bei den anderen Macusi das Gesicht verlieren und damit seine ganze Macht einbüßen würde. Ich behielt ihn also bei mir, bis er lange genug geblieben war, um seine Schuld zu tilgen, und dann sagte ich ihm, er solle verschwinden. Er drohte mir daraufhin, wenn ich ihm nicht noch mehr Geld geben würde, würde er mich anblasen, und wenn er das täte, würden meine Augen zu Wasser werden und auslaufen. Außerdem würde ich Dysenterie bekommen, alle meine Gedärme würden herausfallen, und ich würde sterben. Ich sagte nur: ›Na, los denn: Blas mich an!‹, und stand einfach auf und ließ ihn machen. Als er fertig war, sagte ich: ›Nun, ich weiß nicht, wie Macusi blasen, aber ich habe lange unter den Akawaio gelebt und werde jetzt dich anblasen, nach Art der Akawaio.‹ Also blähte ich die Wangen auf und sprang um ihn herum und blies. Dabei sagte ich ihm, dass sein Mund zugehen würde und er nicht mehr in der Lage sein würde, etwas zu essen. Sein Körper würde sich nach hinten krümmen, bis seine Hacken und sein Kopf sich berührten, und dann würde er sterben. Ich entließ ihn schließlich und dachte nicht mehr an die ganze Sache. Ich ging in die Berge, um zu jagen, und es vergingen ein paar Tage bis zu meiner Rückkehr. Bald nachdem ich wieder hier, kam mein Oberindianer zu mir und sagte: ›Massa Tiny, der Mann ist tot!‹ Ich antwortete: ›Eine Menge Leute sind tot, Junge. Über was für einen Mann sprichst du?‹ ›Über den Mann, den du angeblasen hast, er ist tot.‹ Ich wollte wissen, wann er gestorben war. ›Vorgestern‹, erhielt ich zur Antwort. Und: ›Sein Mund verschloss sich, genau, wie du gesagt hast, er fing an, sich nach hinten zu krümmen, und er starb.‹«

»Und es stimmte«, sagte Tiny abschließend. »Der Mann war gestorben, genau, wie ich es vorhergesagt hatte.«

Es gab eine lange Pause. »Aber Tiny«, meinte ich dann. «An der Geschichte muss doch noch mehr dran sein. Es kann doch nicht ein bloßer Zufall gewesen sein, dass alles so gekommen ist, wie du gesagt hast.«