Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Plankton Press

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Plankton Press

- Sprache: Spanisch

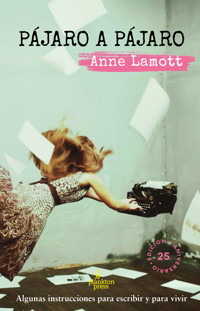

Cuando el hermano de Anne Lamott era un niño, estaba agobiado con un trabajo sobre pájaros que tenía que entregar al día siguiente. Su padre se sentó a su lado y le dijo: «Pájaro a pájaro, colega. Ve pájaro a pájaro». Esta anécdota da título a una fuente inagotable de inspiración: un bestseller desde su publicación, hace ya más de 25 años, y un clásico en todas las listas de libros sobre escritura. Con un raro talento para combinar el sarcasmo y la emotividad, Anne Lamott da en Pájaro a pájaro una clase magistral sobre cómo transformar la vida en literatura. Para Lamott, que escribe siempre desde la experiencia propia, la verdad es lo único que merece la pena contar. Hay que escribir, nos dice, como si te estuvieras muriendo y ya no te importara nada ni nadie. El primer paso es dejarse de tonterías. Tanto da lo que queramos escribir, nunca va a salir a la primera, así que más vale darse permiso para escribir una mierda. Porque todos los primeros borradores son eso, una mierda. ¿Qué mejor remedio contra el bloqueo del escritor?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 340

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

TÍTULO ORIGINAL

Bird by Bird. Some Instructions on Writing and Life

© 1994, Anne Lamott

Publicado porPlankton Press S.L.C/ Hernán Cortés 329679 Benahavis (Málaga)[email protected]

Primera edición en Plankton Press: junio 2023

© de esta edición, 2023, Plankton Press S. L.

© de la traducción, 2023, Paula Zumalacárregui Martínez

ISBN digital: 978-84-19362-19-3

Diseño de cubierta y maquetación: Álvaro López

Tipografía: Sabon

Reservados todos los derechos. No está permitida la reproducción total ni parcial de esta obra ni su almacenamiento, tratamiento o transmisión de ninguna manera ni por ningún modo sin autorización previa por escrito del titular de los derechos salvo para uso personal y no comercial.

Anne Lamott

PÁJARO A PÁJARO

Algunas instrucciones para escribir y para vivir

Traducción del inglés dePaula Zumalacárregui Martínez

Plankton Press2023

Este libro está dedicado a Don Carpenter, Neshama Franklin y John Kaye.

Índice

Portada

Página legal

Portadilla

Dedicatoria

Agradecimientos

Introducción

Primera parte - Escribir

Ponerse manos a la obra

Tareas cortitas

Primeros borradores desastrosos

El perfeccionismo

Los almuerzos escolares

Las polaroids

Los personajes

El argumento

El diálogo

El decorado

Intentos fallidos

La sinopsis argumental

¿Cómo sabes que has terminado?

Segunda parte - La disposición para escribir

Mirar lo que nos rodea

El prisma moral

Brócoli

La emisora PTMD

La envidia

Tercera parte - La ayuda en el camino

Las fichas

Hacer llamadas

Los grupos de escritura

Alguien que se lea tus borradores

Las cartas

El bloqueo creativo

Cuarta parte - Publicar… y otras razones para escribir

Escribir un regalo

La búsqueda de la voz

La generosidad

Publicar

Quinta parte - La última clase

Colofón

Agradecimientos

Me gustaría reconocer mi extraordinaria deuda para con las escritoras y escritores que tanta sabiduría sobre el oficio me han impartido a lo largo de los años: Martin Cruz Smith, Jane Vandenburgh, Ethan Canin, Alice Adams, Dennis McFarland, Orville Schell y Tom Weston.

Me resultaría imposible hacer mi trabajo sin el apoyo y la clarividencia constantes de mi editor, Jack Shoemaker. Mi agente, Chuck Verrill, es tan maravilloso como Nancy Palmer Jones, que corrigió este libro (y el último) con una habilidad, un cariño y una precisión inmensos.

Quiero mencionar una vez más que dudo que hoy estuviera viva siquiera de no ser por la feligresía de la Iglesia Presbiteriana San Andrés de Marin City, California.

El otro día Sam me dijo que me quería «como veinte tiranosaurios subidos a la cima de veinte montañas» y así es exactamente como yo lo quiero a él.

Introducción

Yo crecí con un padre y una madre que leían siempre que podían, que nos llevaban a la biblioteca todos los jueves por la tarde para abastecernos de libros para la semana siguiente. Casi todas las noches, después de cenar, mi padre se tumbaba a leer en el sofá, mientras que mi madre se sentaba en el sillón con un libro y los tres niños nos retirábamos cada cual a su puesto de lectura. En nuestra casa, después de la cena, reinaba el silencio. A no ser que vinieran algunos de los amigos escritores de mi padre, claro está. Mi padre era escritor, como casi todos los hombres con los que se juntaba. Pese a que hacían un ruido de mil demonios, la mayoría eran muy varoniles y amables. Normalmente, por las tardes, al concluir la jornada laboral, se juntaban en un bar sin nombre de Sausalito, pero a veces venían a casa a tomar unas copas y terminaban quedándose a cenar. Yo los adoraba, pese a que cada cierto tiempo uno de ellos se desmayaba en mitad de la cena. Era una niña nerviosa por naturaleza y aquello me daba mal rollo.

Todas las mañanas, sin importar lo tarde que se hubiera acostado, mi padre se levantaba a las cinco y media, se metía en su despacho, pasaba un par de horas escribiendo, nos preparaba el desayuno a todos, leía el periódico con mi madre y luego volvía al tajo y seguía currando el resto de la mañana. Tardé muchos años en entender que lo hacía por gusto, para ganarse la vida, y que ni estaba en el paro ni mal de la cabeza. Yo quería que mi padre tuviera un trabajo normal en el que se pusiera corbata, se fuera por ahí con los demás padres y se sentara a fumar en un despachito. Pero la idea de pasarse el día en un despacho ajeno haciendo el trabajo de otra persona no concordaba con el espíritu de mi padre. Creo que habría acabado con él. Aunque terminó muriendo bastante joven —en torno a los cincuenta y cinco—, al menos vivió la vida a su manera.

Así pues, yo me crie con un hombre que se pasaba el día sentado ante el escritorio de su despacho escribiendo libros y artículos sobre los sitios que había visto y las personas a las que había conocido. Leía mucha poesía. A veces viajaba. Podía ir donde quisiera con resolución. Una de las ventajas de escribir es que te da una excusa para hacer cosas, desplazarte y explorar; otra es que escribir te motiva para observar de cerca la vida, sus tumbos y sus vagabundeos.

La escritura enseñó a mi padre a prestar atención; mi padre, a su vez, enseñó a otras personas a hacer lo mismo y a poner luego por escrito sus pensamientos y observaciones. Sus estudiantes eran los presos de San Quintín que participaban en el programa de escritura creativa. Pero también me enseñó a mí; sobre todo, con el ejemplo. Mi padre nos enseñó a los presos y a mí a escribir un poquito todos los días, así como a leer todos los libros y obras de teatro importantes que pudiéramos conseguir. Nos enseñó a leer poesía. Nos enseñó a ser atrevidos y originales y a permitirnos cometer errores, y también que Thurber tenía razón cuando dijo que «es lo mismo caer de bruces que inclinarse demasiado hacia atrás». Pero, aunque a los presos y a mí nos ayudase a descubrir que teníamos un montón de sentimientos, observaciones, recuerdos, sueños y (sabe Dios) opiniones que queríamos compartir, todos terminábamos un poquitín cabreados cuando descubríamos que había un pequeño inconveniente: en algún momento teníamos que sentarnos de verdad a escribir.

Me parece que escribir era más fácil para mí que para los presos porque yo aún era niña, pero siempre me ha costado. Empecé a escribir cuando tenía siete u ocho años. Era muy tímida, tenía pinta de rara, me gustaba leer más que ninguna otra cosa, pesaba unos dieciocho kilos y vivía tan tensa que andaba con los hombros hasta las orejas, como Richard Nixon. Una vez vi un vídeo casero de una fiesta de cumpleaños a la que fui cuando tenía siete años, en el que se veía a un montón de criaturas adorables jugando en armonía como cachorrillos hasta que de repente yo cruzaba corriendo la pantalla como el cangrejo de Prufrock[1]. Estaba clarísimo que yo era la que de mayor acabaría siendo asesina en serie o teniendo una porrada de gatos, pero, en vez de eso, acabé siendo graciosa. Me volví graciosa porque los chicos —chavales más mayores que yo a los que ni siquiera conocía— pasaban por mi lado en bicicleta y se burlaban de mi pinta de rara. Yo siempre me sentía como si fueran a tirotearme desde un vehículo en marcha. Creo que por eso caminaba como Nixon: me parece que intentaba taponarme los oídos con los hombros, aunque no me llegaban del todo. Así pues, primero me volví graciosa y luego empecé a escribir, aunque no siempre escribía cosas graciosas.

El primer poema que compuse y que concitó algo de atención hablaba de John Glenn.[2] La primera estrofa rezaba así: «El coronel John Glenn subió a la bóveda celeste / en la nave espacial que se llamaba Friendship 7». Tenía muchos, pero que muchos versos. Era como una de las antiguas baladas inglesas que mi madre nos enseñó a cantar mientras ella tocaba el piano. Cada canción tenía treinta o cuarenta versos, lo que dejaba a mis parientes varones aplastados contra los sofás y sillones como por una fuerza centrífuga y mirando al techo sin pestañear.

La profesora leyó en clase el poema sobre John Glenn. Estábamos en segundo de primaria y fue un momento estelar: los demás niños me miraban como si supiera conducir. La profesora había presentado el poema al certamen escolar de California, así que mi texto, que había ganado algún tipo de premio, apareció en una colección mimeografiada. Entendí de inmediato el subidón que da ver tu nombre impreso. Constituye una especie de verificación primaria: tu nombre está impreso, luego existes. ¿Quién sabe de dónde surge esa ansia de figurar en algún sitio externo a ti para no sentirte atrapada dentro de tu mente embrollada pero estroboscópica, mirando hacia fuera como un animalillo submarino —un blénido con púas, por ejemplo— desde el interior de tu diminuta cueva? Ver tu nombre impreso es un concepto alucinante: puedes ser objeto de un montón de atención sin necesidad de presentarte realmente en ningún sitio. Otras personas que tienen algo que decir o que quieren ser efectivas —quienes se dedican a la música, al béisbol o a la política, por ejemplo— han de exponerse al público, pero quienes escriben —que suelen caracterizarse por su timidez— pueden quedarse en casa y aun así gozar de presencia pública, lo cual presenta un montón de ventajas evidentes. Por ejemplo, no tienes que emperifollarte ni oír a la gente abuchearte en vivo y en directo.

A veces me dejaban que me sentase en el suelo en el despacho de mi padre a componer mis poemas mientras él escribía en el escritorio. Mi padre publicaba libro cada dos años. En nuestra casa se reverenciaban los libros y se admiraba a las grandes figuras de la literatura más que a nadie en el mundo. Los libros especiales se exponían en un lugar destacado: en la mesa de centro, encima de la radio, en la parte trasera del retrete… Yo me crie leyendo la publicidad de las sobrecubiertas y las reseñas de los libros de mi padre que se publicaban en la prensa. Todo aquello hizo que empezara a querer ser escritora de mayor: ser artística, un espíritu libre y, sin embargo, también esa persona excepcional de clase trabajadora que lleva las riendas de su vida.

Aun así, me preocupaba que en casa siempre anduviéramos cortos de dinero. Me preocupaba que mi padre terminara siendo un vagabundo, como algunos de sus amigos escritores. Recuerdo que, teniendo yo diez años, mi padre publicó en una revista un texto en el que mencionaba que había pasado una tarde en un porche en Stinson Beach con otros escritores y que habían estado bebiendo vino tinto a espuertas y fumando marihuana. En aquel entonces solo fumaban marihuana los músicos de jazz, que, para más inri, eran todos heroinómanos. Los padres buenecitos, blancos y de clase media no fumaban marihuana: practicaban vela o jugaban al tenis. Los padres de mis amigos, que eran profesores, médicos, bomberos y abogados, no fumaban marihuana. La mayoría ni siquiera bebía y, desde luego, no tenía compañeros de trabajo que fueran de visita y se desmayaran en la mesa encima del atún a la cazuela. Cuando leí el artículo de mi padre, lo único que pensé era que el mundo se desmoronaba, que la próxima vez que entrase en tromba en el despacho de mi padre para enseñarle las notas del colegio me lo encontraría agazapado bajo el escritorio con una de las de las medias de nailon de mi madre anudada en el brazo y mirándome como un lobo acorralado. Pensé que aquello nos iba a traer problemas; estaba segura de que el vecindario nos condenaría al ostracismo.

Yo lo único que quería era encajar, llevar puesto el sombrero de la pertenencia.

En séptimo y octavo, servidora seguía pesando unos dieciocho kilos. Tenía doce años y llevaba casi toda la vida siendo objeto de burla a causa de mis pintas. Este país no es amable con la gente cuyo aspecto se aparta de la norma —los Estados Unidos de la Publicidad, como dice Paul Krassner— y, como te pases de flaca, de alta, de oscura, de rara, de baja, de crespa, de fea, de pobre o de miope, te crucifican. Eso es lo que me pasó a mí.

Pero, como yo era graciosa, los chavales populares me dejaban salir con ellos, ir a sus fiestas y verles besuquearse, lo cual, como podrá imaginar quien lea estas líneas, no favorecía demasiado mi autoestima. Yo me veía como una fracasada integral. Hasta que un día que fui a Bolinas Beach con mi padre (que, hasta donde yo sabía, aún no se chutaba) cogí un cuaderno y un boli y, con el equivalente escribanil del lienzo y el pincel, pergeñé una descripción de lo que veía: «Me acerqué al borde del agua y dejé que la espumosa lengua del líquido rabioso me lamiera los dedos de los pies. Un cangrejo fantasma cavó un agujero a pocos centímetros de mi pie y desapareció en la arena húmeda». Mejor os ahorro el resto (era bastante largo). Mi padre me convenció para que se lo enseñara a algún profesor y la descripción terminó apareciendo en un libro de texto de verdad. Aquello dejó profundamente impresionados a mis profesores, a mis padres y a varios compañeros, incluso a algunos de los populares, que me invitaron a más fiestas para que pudiera verlos pegarse el lote aún más a menudo.

Un buen día, una de las chicas populares se vino conmigo a casa después de las clases y se quedó a dormir. Encontramos a mis padres exultantes tras la llegada de la última novela de mi padre, el primer ejemplar salido de imprenta. No cabíamos en nosotros de orgullo y emoción, así que esa chica pareció pensar que yo tenía el padre más guay del mundo: un escritor. (El suyo era vendedor de coches). Salimos a cenar y brindamos todos con todos. En la familia no podían marchar mejor las cosas y ahí estaba una amiga mía para ser testigo de ello.

Aquella noche, antes de irnos a dormir, cogí la novela nueva y empecé a leerle la primera página a mi amiga. Estábamos en mi cuarto, tumbadas en el suelo la una junto a la otra, en sacos de dormir. En la primera página salían un hombre y una mujer en la cama, echando un polvo. Él jugueteaba con el pezón de ella. Yo empecé a reírme con histeria creciente. «Ah, qué estupendo», pensé sonriendo jocosamente a mi amiga. Me tapé la boca con la mano, como una Charlie Chaplin ruborizada, e hice el gesto de estar a punto de lanzar aquella bobada de libro por encima del hombro. «Qué maravilla», pensé, echando la cabeza hacia atrás para reírme con jovialidad: mi padre escribe pornografía.

Yo, muerta de la vergüenza, brillaba en la oscuridad como una bombilla. Podía leerse con lo que alumbraba. Jamás mencioné el libro a mi padre, aunque a lo largo de los dos años siguientes lo leía bien entrada la noche en busca de más partes eróticas, de las que había unas cuantas. Me desconcertaba. Me hacía sentir muy asustada y triste.

Entonces pasó una cosa extraña. Mi padre escribió para una revista un artículo titulado «El peor sitio donde criar a nuestros hijos» que trataba sobre el condado de Marin y, específicamente, sobre el vecindario donde vivíamos, que es el sitio más bonito que te puedas imaginar. Sin embargo, la tasa de alcoholismo de los habitantes de nuestra península era la segunda más alta del país, solo superada por la de los nativos estadounidenses de los suburbios de Oakland; además, el consumo de drogas entre los adolescentes era, según escribió mi padre, escalofriante, mientras que el divorcio, las crisis nerviosas y las conductas sexuales depravadas estaban muy extendidas. Mi padre hablaba de manera despectiva de los hombres del vecindario, de sus valores y su furor materialista, así como de sus mujeres, «esas estimables señoras, esposas de médicos, arquitectos y abogados, con sus vestidos de tenis de algodón, bronceadas y bien conservadas, que recorren los pasillos de nuestros supermercados con un brillo desquiciado en los ojos». Nadie del pueblo salía bien parado. «Esa es la gran tragedia de California —escribía mi padre en el último párrafo—, pues una vida centrada en la holganza es, a fin de cuentas, una vida orientada a la muerte, la mayor holganza de todas».

Solo había un problema: servidora era una ávida jugadora de tenis. Las señoras del tenis eran mis amigas. Yo entrenaba todas las tardes en el mismo club de tenis que ellas; los fines de semana me sentaba con ellas a esperar a que acabaran los hombres (que tenían prioridad) para poder salir a la pista. Y mi padre las había tildado de zombis decadentes.

Pensé que estábamos acabados. Pero esa semana mi hermano mayor volvió de clase con una fotocopia del artículo de mi padre que sus profesores, tanto de Estudios Sociales como de Literatura, habían repartido entre el alumnado; John era el héroe de la clase. El texto tuvo una repercusión tremenda en el vecindario: varias personas del club de tenis —tanto hombres como mujeres— me hicieron notar su desprecio durante los meses siguientes, pero, al mismo tiempo, cuando iba por la calle con mi padre, la gente lo paraba y le cogía las manos como si les hubiera hecho algún tipo de favor personal. Entendí cómo se sentían más avanzado el verano, cuando leí El guardián entre el centeno por primera vez y supe lo que era que alguien hablara por mí, cerrar un libro sintiendo tanto júbilo como alivio: un animal social solitario y aislado que establecía por fin contacto.

En el instituto empecé a escribir un montón: diarios, apasionados artículos antibélicos, parodias de las escritoras y escritores a quienes adoraba… Y empecé a reparar en una cosa importante. El resto del alumnado siempre quería que relatara las cosas que habían pasado, incluso —o sobre todo— si habían estado presentes: fiestas que se nos desmadraban, estallidos en clase o en el patio, escenas con los padres que hubiéramos presenciado… Yo era capaz de hacer que la historia cobrara vida. Podía contarla de manera expresiva y graciosa e incluso exagerar algunos detalles para que el acontecimiento se volviera casi mítico, para que las personas implicadas parecieran más importantes y se alcanzara una sensación de mayor trascendencia, de relevancia.

Estoy segura de que los amigos de mi padre recurrían precisamente a él para que relatara las historias del grupo, tanto en el colegio o el instituto como en la universidad. Sé de buena tinta que así ocurrió más adelante, en el pueblo donde criaba a sus hijos. Mi padre podía coger acontecimientos importantes o episodios insignificantes de la vida cotidiana y matizar o exagerar las cosas de tal forma que captaba su forma y su esencia, captaba cómo era la vida en la sociedad en la que sus amigos y él vivían, trabajaban y procreaban. La gente recurría a él para que pusiera en palabras lo que ocurría.

Sospecho que mi padre fue un niño que pensaba distinto a sus compañeros, que quizá mantuviera conversaciones serias con los adultos y que, de crío, aceptaba, al igual que yo, pasar mucho tiempo consigo mismo. Me parece que las personas de ese tipo suelen terminar dedicándose a la escritura o a la delincuencia profesional. Cuando yo era pequeña, creía que las cosas en las que pensaba eran distintas de aquellas en las que pensaban los demás niños. Aunque no eran necesariamente más profundas, en mi interior se libraba una batalla para dar con algún tipo de forma creativa, espiritual o estética de ver el mundo y organizarlo en mi cabeza. Leía más que los otros niños. Los libros eran mi gran placer, eran mi refugio. Me sentaba a leer en los rincones con el meñique en forma de gancho apoyado sobre el labio inferior, en trance, perdida en los lugares y las épocas donde me llevaban los libros. Así, en algún momento durante el penúltimo curso de instituto empecé a creer que podía hacer lo mismo que otros escritores y escritoras. Llegué a creer que igual podía coger un lápiz con la mano y obrar algún tipo de magia.

Entonces escribí unos cuantos relatos malos a rabiar.

En la universidad se me abrió el mundo: los libros y las poetas que se estudiaban en mis clases de literatura y filosofía me hicieron sentir por primera vez en la vida que había esperanza, la esperanza de que tal vez encontrara mi sitio en una comunidad. Me parecía que estaba encontrando mi otra mitad en mis nuevas y extrañas amistades, así como en ciertos libros nuevos. Había gente que quería ser rica y famosa, pero mis amigos y yo queríamos ser auténticos. Queríamos ser profundos. (Aunque supongo que también queríamos echar un casquete). Yo devoraba libros como quien toma vitaminas, por miedo a ser eternamente una narcisista gelatinosa sin posibilidad de llegar a ser sesuda jamás, de que me tomaran en serio. Me hice socialista durante cinco semanas, pero me harté del viaje en bus hasta las reuniones. Me atraían los bichos raros, las personas de otras etnias, la farándula, los poetas, los radicales, los gais y las lesbianas y, de alguna forma, todas ellas me ayudaron a convertirme en aquello que tanto ansiaba ser: una persona con conciencia política, una intelectual, una artista.

Mis amigos me presentaron a Kierkegaard, Beckett, Doris Lessing… Yo estaba extasiada con toda aquella emoción y alimento. Me acuerdo de cuando leí a C. S. Lewis por primera vez, Cautivado por la alegría, y de cómo, al mirar en su interior, el autor encontró «un zoológico de lujurias, un manicomio de ambiciones, una guardería de miedos, un harén de odios mimados».[3] Me sentí exultante y absuelta. Yo pensaba que la gente a la que una admiraba, las personas amables e inteligentes del mundo, no eran así por dentro, que eran distintas de mí y de, yo qué sé, Toulouse-Lautrec.

Empecé a escribir artículos de segunda para el periódico universitario; por suerte, también yo estaba en segundo. Me caracterizaba por la incompetencia en todas las cuestiones universitarias salvo en una: era la que mejor nota sacaba en Literatura. Mis trabajos eran los mejores. Pero era ambiciosa: ansiaba reconocimiento a mayor escala. Así pues, a los diecinueve años abandoné los estudios para convertirme en una célebre escritora.

Sin embargo, lo que hice fue volver a San Francisco y convertirme en una célebre mecanógrafa. Me hice famosa por incompetente y por llorona. Lloraba de aburrimiento e incredulidad. Luego conseguí curro como empleada administrativa y mecanógrafa en una superempresa de ingeniería y construcción de la ciudad, en el departamento de control de calidad nuclear, donde estuve trabajando bajo un tsunami de formularios por triplicado y circulares. Era muy deprimente. También era tan tedioso que me sentía con unas ojeras como las de Lurch, el de La familia Addams. Al final me di cuenta de que podía tirar la mayoría de esos papeles sin que hubiera ningún tipo de… repercusiones, digamos, lo que me permitió escribir relatos.

«Escribe todos los días durante una temporada —insistía mi padre—. Escribe como quien toca escalas al piano. Escribe en función de un acuerdo previo contigo misma. Escribe como una deuda de honor. Y comprométete a acabar las cosas».

Así pues, además de escribir a escondidas en la oficina, escribía todas las noches durante un mínimo de una hora, a menudo en alguna cafetería con un cuaderno y un boli mientras bebía cantidades ingentes de vino, porque eso es lo que hacen quienes escriben; eso es lo que hacían mi padre y todos sus amigos. A ellos les funcionaba, aunque en aquel entonces se apreciaba una nueva y alarmante tendencia: habían empezado a suicidarse. Para mi padre aquello era dolorosísimo, por supuesto. Pero ambos seguimos escribiendo.

Yo terminé mudándome a Bolinas, donde se habían trasladado mi padre y mi hermano menor el año anterior tras la separación de mis padres. Empecé a ganarme el pan impartiendo clases de tenis y limpiando casas. Pasé un par de años escribiendo a diario fragmentos y anécdotas breves, pero sobre todo estaba centrada en mi obra maestra: un relato titulado Arnold. Un psiquiatra calvo y barbudo llamado Arnold está un buen día en compañía de una joven escritora levemente deprimida y de su hermano menor, levemente deprimido. Arnold les da todo tipo de consejos psicológicos útiles, pero al final tira la toalla, se coloca en cuclillas y se pone a andar y a graznar como un pato para distraerlos. Siempre me ha encantado ese tema, en el que un par de personas perdidísimas se encuentran con alguien —un payaso o un forastero, por ejemplo— que les da una vueltecita durante un rato y les dice: «¡Yo también estoy perdido! Pero mirad: ¡sé cazar conejos!».

Era un relato pésimo.

También escribía muchas otras cosas. Tomaba notas sobre la gente de mi entorno, de mi pueblo, de mi familia, de mis recuerdos. Tomaba notas sobre mi estado mental, mi pomposidad, mi baja autoestima. Anotaba las cosas graciosas que oía decir a la gente. Aprendí a ser como una rata de barco, de trémulas orejas venosas, y a garabatearlo todo.

Pero, sobre todo, trabajaba en el relato Arnold. Cada pocos meses se lo mandaba a Elizabeth McKee, la agente que mi padre tenía en Nueva York.

«Vaya, esto ya va tomando forma», me respondía ella.

Así pasaron varios años. Me moría por publicar. Hace poco oí decir a un predicador que la esperanza es una paciencia revolucionaria. Yo añadiría que pasa lo mismo con la dedicación a la escritura. La esperanza surge en la oscuridad, la terca esperanza de que, si haces acto de presencia y te esfuerzas por hacer lo que debes, terminará por amanecer. Aguardas, observas y trabajas: nada de abandonar.

Yo no abandoné; en gran medida, gracias a que mi padre creía en mí. Y entonces, por desgracia, a los veintitrés años, de repente tuve una historia que contar: a mi padre le diagnosticaron un tumor cerebral. Mis hermanos, mi padre y yo nos quedamos hechos polvo, pero conseguimos mantenernos a flote a duras penas, no sé bien cómo. Mi padre me dijo que prestara atención y tomara notas: «Tú cuenta tu versión y yo contaré la mía».

Empecé a escribir sobre lo que le estaba pasando a mi padre y a dar forma a aquellos textos para convertirlos en relatos interconectados. Entretejí todas las anécdotas y fragmentos en los que había estado trabajando el año previo al diagnóstico de mi padre y armé cinco capítulos que encajaban más o menos bien. A mi padre —que estaba demasiado enfermo como para escribir su propia versión— le encantaron, así que me hizo mandárselos a Elizabeth, nuestra agente. Y luego esperé tanto que me hice vieja y me marchité en el transcurso de un mes. Pero sospecho que Elizabeth leería aquellos capítulos en un estado rayano en la euforia, emocionada por no estar leyendo Arnold. No es una mujer religiosa ni por asomo, pero siempre me la imagino llevándose esos relatos al pecho con los ojos cerrados, meciéndose ligeramente y gimiendo «¡Gracias, Dios mío!».

Así que Elizabeth movió los relatos por Nueva York y la editorial Viking nos hizo una oferta. Y así comenzó el proceso. El libro se publicó cuando yo tenía veintiséis años y mi padre llevaba muerto un año. ¡Dios! ¡Había publicado un libro! Era lo que siempre había soñado. Había alcanzado el nirvana, ¿verdad? Ya.

Yo, antes de vender mi primer libro, creía que publicar me proporcionaría una satisfacción instantánea y automática, que sería una experiencia positiva y romántica, un anuncio sentimentaloide en el que la protagonista corretea a cámara lenta por un campo lleno de flores silvestres y se arroja a los brazos de la aclamación y la autoestima.

A mí no me pasó eso.

Para la mayoría de quienes escriben, los meses previos a que un libro salga del horno son de lo peorcito que puede ofrecer la vida, más o menos como los primeros veinte minutos de Apocalypse Now, cuando Martin Sheen está en la habitación del motel de Saigón, descompensándose por completo. La espera y las fantasías, tanto buenas como malas, te van minando el ánimo. También está el tema de las primeras reseñas, que se publican dos meses antes de que el libro salga a la venta. Las primeras dos críticas que me hicieron sobre aquel libro tierno que había escrito acerca de mi moribundo y para entonces difunto padre afirmaban que el libro era una absoluta pérdida de tiempo, un saco de vómito de araña aburrido, sensiblero y autocomplaciente.

Eso no es textual.

Estuve un poco tensa durante las seis semanas siguientes, como se podrá imaginar quien lea estas líneas. Todas las noches bebía copas a tutiplén y les contaba en el bar a un montón de desconocidos la historia de que mi padre había muerto, yo había escrito un libro sobre el tema y los primeros críticos lo habían destrozado, y luego empezaba a llorar y necesitaba algunas copas más y terminaba hablándoles de aquel perro enorme que teníamos que se llamaba Llewelyn al que tuvimos que sacrificar cuando yo tenía doce años y le contaba a mi público que aún me ponía tristísima al acordarme, que me daban ganas de ir al baño y volarme los sesos.

Entonces se publicó el libro. Me hicieron unas cuantas reseñas fabulosas en sitios importantes y algunas malas. Hubo varias firmas de libros, varias entrevistas y unas cuantas personas importantes aseguraron que les había encantado. Pero, en general, no tenía pinta de que fuese a poder cogerme la jubilación anticipada. Había estado creyendo en secreto que retumbarían las trompetas, que los críticos más importantes proclamarían que desde Moby Dick ninguna novela estadounidense había plasmado tan bien la vida en toda su vertiginosa complejidad. Y eso es lo que pensaba cuando publiqué el segundo libro, y el tercero, y el cuarto, y el quinto. Y me equivoqué todas y cada una de las veces.

Pero no dejo de animar a escribir a todas aquellas personas que sientan el deseo de hacerlo. Solamente intento advertir a la gente que aspira a publicar de que eso no es para tanto. Pero escribir sí. Escribir te aporta muchísimo, te enseña muchísimo, te da muchísimas sorpresas. Eso que tienes que obligarte a hacer —el propio acto de escribir— resulta ser la mejor parte. Es como descubrir que, aunque pensases que necesitabas la ceremonia del té por la cafeína, lo que realmente necesitabas era la ceremonia del té. El acto de escribir resulta ser su propia recompensa.

He conseguido trabajar un poco casi todos los días de mi vida adulta, aunque no he obtenido ningún éxito financiero reseñable. Sin embargo, volvería a hacerlo sin duda alguna, pese a los errores, el desánimo y los ataques de nervios. A veces no sabría decir exactamente por qué, sobre todo cuando se me antoja inútil y lamentable, como Sísifo con problemas de liquidez. Pero, otros días, lo que escribo es para mí como una persona, la persona a la que, después de todos estos años, sigo encontrándole el sentido. Me recuerda a The Wild Rose, un poema que Wendell Berry le compuso a su mujer:

A veces te me escondes

en la costumbre diaria y el deber

y vivo a tu lado sin saberlo,

como junto al latido de mi corazón.

De pronto fulguras ante mis ojos,

una rosa silvestre en la linde

del matorral, elegancia y luz,

donde ayer solo había sombra,

y vuelvo a tener suerte

y a elegir lo que elegí aquel día.

Desde muy pequeña he creído que escribir, y la gente capaz de hacerlo bien, de crear un mundo como si fueran diosecillos o hechiceros, tenía algo de noble y de misterioso. Toda la vida he pensado que la gente capaz de meterse en la cabeza de otras personas y ponerse en su piel, capaz de sacarnos a personas como yo fuera de nosotros y devolvernos luego a nuestro ser, tenía algo de mágica. ¿Y sabéis qué? Que sigo pensando lo mismo.

Así que ahora doy clase, lo que ocurrió un poco sin comerlo ni beberlo. Alguien me ofreció impartir un taller de escritura hace unos diez años y desde entonces no he dejado de dar clase. Pero a escribir no se enseña, me dice la gente. Y yo respondo: «¿Y tú quién coño eres, el decano de admisiones de Dios?».

Si alguien viene a una de mis clases y quiere aprender a escribir, o a escribir mejor, puedo contarle todo lo que me ha ayudado en el proceso y en qué consiste mi labor diaria. Puedo enseñarle cositas que quizá no estén en ninguno de los principales libros sobre escritura. Por ejemplo, no sé si alguien más ha mencionado que diciembre suele ser un mes malo para escribir. Es un mes de lunes. Los lunes no son días buenos para escribir. Durante el fin de semana se disfruta de un montón de libertad, de un montón de autenticidad, de un montón de sueños soñadores, pero luego llega el eslavo tío Lunes, mosqueado y mudo, y es hora de sentarse ante el escritorio. Así que a la gente que viene a mis talleres sencillamente le recomiendo que jamás inicie un gran proyecto de escritura un lunes de diciembre. ¿Para qué condenarse al fracaso?

En las entrevistas, a las escritoras y escritores famosos suelen preguntarles por qué escriben y el poeta John Ashbery (si no recuerdo mal) respondió: «Porque quiero»; Flannery O’Connor contestó: «Porque se me da bien» y, cuando algún entrevistador me pregunta a mí, los cito a ambos. Luego añado que, al margen de la escritura, soy una inútil redomada para trabajar. Pero, en realidad, para mis adentros, cuando no me pongo en plan pedorrilla, la respuesta es que escribo porque quiero y porque se me da bien. Siempre menciono una escena de la película Carros de fuego en la que, según recuerdo, el corredor escocés, Eric Liddell, que es el héroe, está paseando con su hermana misionera por una preciosa ladera escocesa cubierta de brezo. La hermana le da la lata para que deje de entrenar para los Juegos Olímpicos y vuelva a trabajar como misionero a la misión de su iglesia en China. Eric responde que desea ir a China porque cree que es lo que Dios quiere de él, pero que primero va a entrenar con toda su alma porque Dios también lo hizo veloz como el viento.

Así que a algunas personas Dios nos hizo veloces en esto de trabajar con las palabras y nos otorgó el don de amar la lectura con la misma pasión con la que amamos la naturaleza. Las personas que asisten a mis talleres de escritura poseen ese don de amar la lectura y algunas de ellas son rapidísimas, buenísimas con las palabras, mientras que otras ni son demasiado veloces ni escriben demasiado bien, lo que no quita para que les encante la buena literatura y sencillamente quieran escribir. Y yo digo «¡Eh! A mí me basta con eso. A sentarse».

Así que les cuento cómo va a ser cuando a la mañana siguiente me siente a trabajar ante el escritorio, con unas pocas ideas y un montón de papel en blanco, con un engreimiento espantoso y la autoestima baja a partes iguales, con los dedos dispuestos sobre el teclado. Les cuento que querrán ser la leche de inmediato y que tal vez no sea el caso, pero que puede que escriban decentemente algún día si no pierden la fe y no dejan de practicar. Y quizá incluso pasen de querer haber escrito algo a sencillamente querer estar escribiendo, querer estar trabajando en algo, como quien quiere estar tocando el piano o jugando al tenis, porque escribir reporta muchas alegrías, muchos desafíos. Es una mezcla de trabajo y placer. Cuando estén trabajando en sus libros o en sus relatos, tendrán tantas ideas y fabulaciones que les dará vueltas la cabeza. Verán el mundo con ojos nuevos. Sacarán provecho de todo lo que vean, oigan y aprendan. Cuando estén en algún cóctel o en la fila de la oficina de correos, se dedicarán a recopilar pequeños momentos y expresiones que oigan emplear a la gente: se escabullirán para garabatearlo todo. Pasarán ante el escritorio días de frenético aburrimiento, de furiosa desesperación, de querer tirar la toalla para siempre, pero otros días se sentirán como si hubieran cogido una ola y la estuvieran surfeando.

Y luego les explico que las probabilidades de que publiquen y de que hacerlo les reporte seguridad financiera, tranquilidad e incluso alegría son más bien tirando a bajas. Perdición, histeria, complicaciones dermatológicas, antiestéticos tics, problemas financieros espantosos, quizá, pero tranquilidad, seguramente, no. Les digo que, en mi opinión, aun así deberían escribir. Pero procuro que entiendan que escribir —por bien que lleguen a hacerlo— y publicar libros, relatos y artículos no les abrirá las puertas que la mayoría espera. No les hará sentirse bien. No les proporcionará la sensación de que por fin el mundo les ha validado las multas de aparcamiento, de que, en efecto, por fin han llegado. Mis amigos y amigas escritores, que son legión, no van por ahí sonriendo satisfechos en silencio. La mayoría va por ahí con mirada atormentada, maltratada y sorprendida, como perros de laboratorio en los que hubieran testado unos desodorantes en espray muy personales.

Eso mis estudiantes no quieren ni oírlo, como tampoco que yo no dejé de ser una muerta de hambre hasta la publicación de mi cuarto libro. No quieren oír que la mayoría probablemente no vaya a publicar y que la cifra de quien gane lo suficiente para vivir de ello será aún menor. Pero su fantasía de lo que entraña publicar guarda escaso parecido con la realidad. Así que les hablo de mi hijo Sam, que tiene cuatro años y va a una escuelita preescolar cristiana en la que hace poco aprendió la historia de Acción de Gracias. Un amigo suyo —que también se llama Sam, pero que tiene doce años y mucha conciencia política— pidió a mi Sam que le contara todo lo que supiera sobre la festividad. Así que mi Sam le contó esa preciosa versión preescolar de Acción de Gracias, con sus peregrinos, nativos estadounidenses y un montón de comida y sentimientos maravillosos. En ese momento, Sam el Grande se volvió hacia mí y, no sin cierta amargura, dijo: «Supongo que todavía no ha oído hablar de las mantas infectadas de viruela».

Quizá aún no estábamos repartiendo esas mantas; quizá aún nos portábamos bien. Pero la cuestión es que quienes asisten a mis clases, que tanto ansían publicar, aún no han oído hablar de las mantas infectadas de viruela de la publicación. Así que esa es una de las cosas que les cuento.

Pero también les cuento que a veces, cuando están trabajando, mis amigas y amigos escritores se sienten mejor y más vivos que en cualquier otro momento. Y otras veces, cuando se les está dando bien la escritura, sienten que están colmando algún tipo de expectativa. Es como si ya llevaran en su interior las palabras adecuadas, las palabras auténticas, y ellos solo quisieran ayudarlas a salir. Escribir de esa forma es un poco como ordeñar una vaca: la leche es espesa y deliciosa y la vaca te lo agradece una barbaridad. Quiero que la gente que viene a mis clases experimente también esa sensación.

Así que les cuento todo aquello que he estado pensando o comentando últimamente y que me ha ayudado a trabajar. Incluyo algunas citas y ejemplos de otros escritores y escritoras que me han servido de inspiración y que reparto en todas las sesiones. Incluyo algunas cosas que me recuerdan mis amigos y amigas cuando los llamo, preocupada, aburrida, desanimada e intentando gorronear dinero para un taxi que me acerque al puente. Las páginas siguientes recogen lo que he ido aprendiendo sobre la marcha, lo que transmito a cada nueva tanda de estudiantes. Este no es como otros libros sobre escritura, algunos de los cuales son fantásticos; este es más personal, más como mis clases. Contiene prácticamente todo lo que sé a día de hoy sobre escribir.

[1] Referencia al poema The Love Song of J. Alfred Prufrock, de T. S. Eliot, en el que el yo poético se compara con un cangrejo en los versos siguientes: «I should have been a pair of ragged claws / Scuttling across the floors of silent seas». (N. de la T.)

[2] John Glenn fue un aviador del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, astronauta, empresario y político estadounidense. Antes de incorporarse a la NASA fue un destacado piloto de combate en la Segunda Guerra Mundial, la guerra civil china y la guerra de Corea. Fue uno de los componentes del grupo conocido como «Mercury Seven», pilotos de pruebas militares seleccionados en 1959 por la NASA como los primeros astronautas de la nación. (N. de la T.)

[3] Lewis, C. S. (1989), Cautivado por la alegría, traducido por María Mercedes Lucini Baquerizo, Madrid, Ediciones Encuentro. (N. de la T.)