Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: AdN Alianza de Novelas

- Sprache: Spanisch

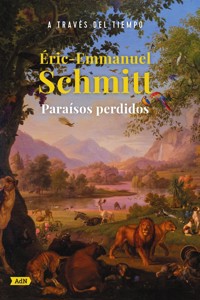

Novelar la historia de la humanidad: el proyecto más ambicioso del autor de El señor Ibrahim y las flores del Corán. La Travesía de los tiempos supone un prodigioso desafío: contar la historia de la humanidad en forma novelada. Hacer desfilar los siglos, al abrazar las edades, al sentir su agitación, como si Yuval Noah Harari se hubiese cruzado con Alejandro Dumas. En este proyecto titánico se ha embarcado Éric-Emmanuel Schmitt desde hace treinta años. Tras acumular conocimientos científicos, médicos, religiosos, filosóficos, y crear personajes fuertes, conmovedores, vivos, hoy ve la luz una obra que nos catapulta de un mundo a otro, de la prehistoria a nuestros días, de evolución en revolución, mientras el pasado ilumina el presente. Paraísos Perdidos es la punta de lanza de esta aventura única. Noam es el héroe. Nacido hace ocho mil años en un poblado lacustre, en medio de una naturaleza paradisíaca, afrontará los dramas de su clan el día en que conoce a Noura, una mujer impredecible y fascinante, que lo hará descubrirse a sí mismo. Tendrá que medirse a una célebre calamidad: el Diluvio. El Diluvio no solo hace entrar a Noam-Noé en la Historia, sino que determina su destino. ¿Será Noam el único en viajar a través de las edades de la Historia?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 676

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Nota del editor

La travesía de los tiempos supone un prodigioso desafío: contar la historia de la humanidad de forma novelada, entrar en la Historia a través de las historias, como si Yuval Noah Harari se hubiese cruzado con Alejandro Dumas…

En este proyecto titánico se ha embarcado Éric-Emmanuel Schmitt desde hace treinta años, una aspiración que acabó trazando una trayectoria de vida. A sombra de tejado de sus otros textos (novelas, relatos, teatro, ensayo), ha trabajado sin descanso, acumulando conocimientos históricos, científicos, religiosos, médicos, sociológicos, filosóficos, técnicos, mientras dejaba que su imaginación fuese creando personajes fuertes, conmovedores, inolvidables, con los que nos hemos encariñado e identificado.

De la síntesis entre su formación intelectual y su talento de escritor nace una obra única que nos traslada de un mundo a otro en el resquebrajamiento de las culturas, identificando los momentos en que accidentes, evoluciones y revoluciones modifican civilizaciones. Y, en cada ocasión, el presente ilumina el pasado, del mismo modo que los tiempos pasados arrojan luz sobre la época contemporánea.

Esta increíble travesía comienza con el diluvio y prosigue en nuestros días. A través de sus amores y sus disputas, los personajes clave encarnan los acontecimientos y los cambios cruciales.

Cada uno de los ocho títulos de esta inmensa aventura editorial se consagra a una época decisiva de la historia de la humanidad: 1. Paraísosperdidos (fin del Neolítico y diluvio); de próxima publicación: 2. La puerta del cielo (Babel y la civilización mesopotámica); 3. El sol sombrío (el Egipto de los faraones y Moisés); 4. La luz de lafelicidad (la Grecia del siglo IV antes de Cristo); 5. Los dos reinos (Roma y el nacimiento del cristianismo); 6. La mixtificación (la Europa medieval y Juana de Arco); 7. La época de las conquistas (el Renacimiento y el descubrimiento de América); 8. Revoluciones (revoluciones políticas, industriales, técnicas).

Paraísos perdidos

Prólogo

Un temblor.

Al principio fue un temblor.

Insistente, el temblor baja, fluye, se extiende, se propaga, se multiplica, convirtiéndose en dos, en quince, en cincuenta estremecimientos que conquistan la piel, despertando los sentidos.

El hombre abre los ojos.

Noche… Silencio… Frescura… Sed…

Mira las tinieblas a su alrededor. La oscuridad lo atemorizaría si no supiera dónde está. Acurrucado en la caliza húmeda, inspira el aire puro, vigorizante, que llena sus pulmones y revive sus entrañas. La voluptuosidad de existir… ¡Qué delicia renacer! Infintamente mejor que nacer…

Concluida su tarea, los temblores se disipan: el hombre ha tomado conciencia de su cuerpo.

Abandonando la posición fetal, se gira con precaución sobre la espalda y se concentra concienzudamente en diversas partes de su anatomía. Guiados por su voluntad, los brazos se elevan sobre el rostro, los dedos se doblan, los nudillos crujen, las manos descienden, palpan el pecho, recorren el vientre, rozan el vellón en que termina, acarician el sexo tibio. Ordena a sus tobillos impulsarse, levanta los pies, los inclina a derecha e izquierda, traza círculos y luego alza los muslos contra el torso. Todo obedece a las mil maravillas. ¿Padecerá alguna secuela, algún tipo de molestia? La meticulosa exploración le confirma que ni siquiera tiene una cicatriz. Su organismo de veinticinco años le ha sido devuelto intacto.

—Noam…

Su nombre retumba en la cavidad opaca. ¡Qué alivio: la voz también funciona!

Frunce el ceño. Las sílabas, que han rebotado de pared en pared, perturban la atmósfera; con una palabra, una sola, han irrumpido los hombres, los clanes, los pueblos, las naciones, la Historia, pesadas y opresivas amenazas, tan alejadas de la felicidad animal de la que gozaba hasta ese momento. Noam. Su nombre lo abruma. Noam. Es él quien dice su nombre, ni una madre ni un padre susurran esos sonidos. Noam. Soledad. Soledad extrema. En ese sentido, un renacimiento vale menos que un nacimiento…

Se yergue. Su cráneo choca contra la piedra de la gruta. Aturdido durante unos segundos, masajea el cuero cabelludo hasta tranquilizarse. A ciegas, decide dejar el alvéolo por el segundo, contiguo a este.

¿Dónde está la entrada? Sus palmas exploran la pared, que presenta grietas, pliegues, recovecos, pero ningún orificio. ¿Qué ocurre? La explosión que tuvo lugar aquí tal vez haya provocado un derrumbe que obstruye la salida. Insiste en vano. ¿Está atrapado bajo los bloques? El corazón se acelera, la boca jadea, el sudor le resbala por los antebrazos.

Debe calmarse. Volver a empezar, hacerlo metódicamente.

Arrodillado, Noam toma un punto de referencia y explora de nuevo las paredes. Cede un pedrusco, luego otro, ahora el tercero: ha descubierto el pasaje.

Se adentra en él.

A la derecha.

Recuerda haber dejado la mochila a la derecha. Siempre y cuando la explosión no haya…

Sus dedos se reencuentran con el tejido húmedo, casi vivo.

Aliviado, saca un mechero. Después de unas cuantas chispas, la llama cobra vida. Deslumbrado por la lengua de fuego, gira la cabeza. Parpadea, se le velan los ojos. ¿Cuánto tiempo hace que no los abre?

Se familiariza con la luz detallando las paredes. La roca presenta una piel, una piel brillante, húmeda, de poros dilatados, rosada, sensual, femenina, ofreciendo pliegues turgentes que lo atraen, dibujando aquí un cuello, una oreja, una axila; allá una ingle, los labios, el clítoris, la sombra misteriosa de una vagina. Noam se acurruca en el centro de la tierra, ese vientre en donde, a lo largo de milenios, lo líquido y lo mineral se han unido. Han sido las gotas las que han creado esos contornos. Lo que lo rodea no ha sido esculpido, sino rezumado.

Siente una erección. Es placentero… ¿Cuándo hizo el amor por última vez?

Del fondo de la mochila extrae una bujía. La enciende y luego, guardando el mechero, echa mano de su ropa interior, un pantalón, una camisa de lino y unas sandalias.

Se ríe al recordar la mañana en que salió desnudo de las cuevas escandalizando a un grupo de campesinas.

Una vez vestido, bujía en mano, emprende el camino por los angostos pasos que tan bien conoce. Las anfractuosidades lo constriñen, obligándolo a ir más despacio, a gatear, a arrastrarse de un nivel a otro, a deslizarse a lo largo de un pasadizo, hasta que accede a lo más profundo de la caverna.

Se ve sorprendido por un inesperado resplandor. Se oyen ruidos.

¿Qué ocurre? ¿Su guarida ha sido violada? Habitualmente solo se escucha el murmullo del agua. Apaga la bujía y se desliza con cautela hacia la abertura denticulada.

Hasta él llegan voces. Un sutil sonido de motor ronronea a lo lejos. Cuando alcanza el final de la sinuosa arteria, se inclina sin dar crédito a lo que ven sus ojos.

La gruta ha sido invadida. Las concreciones aparecen iluminadas por potentísimos focos. Adosado a las escarpaduras, han construido un camino bordeado por una barandilla de hierro, a veces ruta excavada, otras, pasarela añadida, ensanchándose, cuando se tercia, en balcón a modo de mirador. En ese momento lo recorren algunos individuos. Un tipo, que no para de ondear un estrecho banderín, guía a un grupo y hace comentarios. En árabe. En alemán. En inglés. En francés.

Noam contiene la respiración. Jamás habría imaginado que se acercarían tanto. ¡Cuidado! Nadie debe verlo apostado en este saliente.

En cuclillas, agazapado en la sombra, descubre gracias a los destellos de la iluminación un juego cromático insospechado, que va del verdeceledón al anaranjado, pasando por el cobrizo y tímidos matices pastel. En el techo distingue las rígidas estalactitas, tenues cabellos que horadan la dermis rocosa, como los pelos ralos que nacen en la áspera piel de los elefantes. A lo lejos, los relieves se mitigan, se redondean, acharolados, parecidos a nubes sólidas, como nubarrones petrificados. Por dondequiera que mire apuntan estalactitas y estalagmitas, se encuentran, se alejan. La opulenta Naturaleza se desata; gota a gota, siglo tras siglo, con paciencia y fantasía, rezuma un decorado exuberante, abstracto, figurativo, donde esferas, coladas, nódulos, pilas o concreciones, siguen la geometría, pero se liberan de ella para sugerir un asta, un león, un toro, un luchador colérico, un dios furioso. En un lado, erige candelabros o derrite velas; en otro, edifica templos de medusas o cincela vertiginosos tubos de órgano; más allá, despliega cortinajes de calcita, tapices y cordones entrelazados.

Noam estudia las salidas desde el lugar en donde está tendido. Puesto que la falla que conoce ha sido obstruida por las obras, tendrá que escabullirse de otra forma. Habrá que improvisar.

En el momento en que los intrusos dejan el campo libre, baja con agilidad de la parte superior, con la mochila a la espalda; manos y pies saltan velozmente de un asidero a otro a lo largo de la escarpa.

—¡Oiga! ¿Qué hace aquí?

La voz que resuena lo increpa en alemán.

Noam distingue un gigantón pelirrojo con camisa de flores que lo interroga desde una plataforma. Sin cejar en sus gestos de escalador, responde en árabe:

—Muestras para el laboratorio.

—¿Cómo?

En vista de que el coloso no entiende, Noam repite en alemán exagerando el acento árabe:

—Muestras para el laboratorio.

—¿Qué laboratorio?

—La Sociedad Libanesa de Espeleología.

Noam suelta lo primero que le viene a la cabeza. Se hace un silencio. Apenas unos metros hasta la salida…

—¡Ah, vale! —exclama el alemán—. ¡Menudo escalador está hecho!

—Gracias —responde Noam, saltando a la plataforma de hormigón.

—¿Cómo ha aprendido mi idioma?

—Estudié un año en Heidelberg.

Noam lo saluda y se aleja con pasos rápidos. ¿Dónde está la salida? El hecho de que la conversación entablada con el primer ser con el que se cruza en varios años se reduzca a una sarta de mentiras lo exaspera. ¡Bienvenido al mundo de los hombres! Bueno, da igual. El tipo que lo ha visto descolgarse de las rocas no sospecha que se ha evadido de una cámara secreta.

Un grupo de turistas se acerca con la lentitud de un rebaño de borregos. Noam modera la marcha, los saluda con una sonrisa vaga y camina cabizbajo, esforzándose en no resbalar en el suelo mojado.

Apoyado en la barandilla, divisa un hoyo profundo, un pozo natural que deja al descubierto la superficie azul celeste del lago subterráneo, plácida, radiante a la luz de los focos sumergidos. Una embarcación eléctrica de fondo plano navega por allí, cargada con una docena de pasajeros. De ahí procedía el tenue ruido de motor. Noam deduce que las dos galerías se visitan; la baja, en barco; la alta, a pie. No hace mucho, solo algunos aventureros con casco se arriesgaban en la inferior, nadie sospechaba de la existencia de la superior.

Poco a poco, el lugar se llena de gente que parlotea en un babel de idiomas. Noam los mira de reojo, pasmado con su atuendo: un montón de papanatas apenas cubiertos con shorts o con camisetas de asas luciendo tatuajes. ¡Vaya! ¿Todos marineros? ¿Todos bandidos? ¿Las mujeres también?

Noam niega con la cabeza; resolverá ese enigma más tarde.

«Exit.»

Con el corazón palpitante, cruza un torniquete cromado para adentrarse en un túnel artificial de cemento. Diez metros. Veinte. Sesenta. ¿Se habrá equivocado? Ochenta. Noventa metros… A medida que avanza, percibe la luz del sol, siente su calor, aspira un aire saturado de fragancias.

Desemboca en una plazoleta abarrotada de turistas. El sol lo ciega, la vaharada lo embota. Aturdido, se arrima a una balaustrada y trata de recuperar el aliento.

En los alrededores, los nativos venden toda clase de artículos, unos, bebidas frescas; otros, helados, pistachos, cacahuetes salados, recuerdos —muñecas de trapo, agendas repujadas, chales, abanicos, tazas, cucharas…—. Indiferentes a las ofertas, los turistas consultan una especie de cajita plana que llevan en la mano; algunos la pegan a la oreja, monologando en voz alta. ¡Qué curioso! Aparte de un montón de adolescentes ocupados en ligar, nadie presta atención a nadie, cosa que a Noam le viene de perlas…

Sacando la cantimplora de la mochila, apaga la sed y analiza la situación: un tren de cremallera, así como un teleférico, conectan ahora la gruta de abajo con la de arriba, la suya, antaño desconocida. A regañadientes, Noam llega a la conclusión de que probablemente haya ido por última vez a su querido refugio. Tendrá que procurarse un nuevo escondite, en caso de que deba…

¡Mejor no pensar en ello!

Suspira.

Huir. Huir siempre. Y desde hace tanto tiempo…

¿Por qué?

*

Las piernas se aceleran. Los músculos de las pantorrillas bajan el sendero, vivos, excitados, hinchados de sangre, a punto del orgasmo. Noam necesita desfogarse.

Después de haber dejado el paraje de Jeita y reponer fuerzas alejado de la multitud devorando una lata de atún —una de las preciosas conservas que atesora su mochila—, recorre los dieciocho kilómetros que lo separan de Beirut. En este ameno valle atravesado por piedras grises, bordeado de olivos, de limoneros, de encinas, le basta con seguir el curso del río Nahr el-Kalb de irisadas ondas, el mismo que nace en las cuevas y surte a la capital de agua potable.

El sol pica con fuerza. Las cigarras estridulan chirriando con tal fervor que da la impresión de que el paisaje se desploma.

Falto de costumbre, Noam anuda un pañuelo a la cabeza, se protege los ojos haciendo visera con la mano y se detiene con frecuencia a beber. A su alrededor, en lo alto de las colinas o en sus laderas, se alzan conventos, capillas y monasterios con profusión de santos. En el horizonte, una vasta opalescencia rodea la tierra: el mar.

Tras los pasos con los que Noam avanza, achicharrado de calor, se levanta una nube de polvo. Los arbustos calcinados no lucen ni flores ni frutos. Secas, las hierbas se desmoronan, amarillentas, lacias, quebradizas. En cuanto a los olivos, los célebres olivos que han contribuido a la gloria de la región desde hace milenios, han perdido sus hojas; sus troncos nudosos y atormentados se arrancan de la rocalla gritando de sed.

El estado del río preocupa a Noam: lejos de ocupar la totalidad de su cauce, fluye por el centro, en un mísero caudal, dejando dispersos aquí y allá algunos charcos solitarios, rápidamente evaporados.

¿Una ola de calor?

Un perro interrumpe las reflexiones de Noam.

De largas patas, flaco, pelo rizado, husmea la camisa de una víbora entre los matorrales cuando percibe la presencia del caminante. Se gira. El hombre y el animal conectan enseguida con los ojos.

Noam se agacha lentamente; el perro se acerca lentamente a su vez, desmadejado, risueño, con un caminar ágil y oscilante, meneando la cola con un amplio movimiento.

—Hola, perrito —susurra Noam en una lengua que ya nadie habla pero que el animal entiende.

Su palma recibe la trufa húmeda y tibia. Luego alarga las manos y le acaricia el pecho. El perro suspira entregado. Intercambian una larga mirada como si se reencontrasen, y en verdad es un reencuentro. El paisaje se desvanece. El tiempo se detiene.

—¿Qué haces tú solo paseando por aquí?

Arrugando la frente aterciopelada, el perro mira fijamente a Noam y deja al descubierto el blanco de sus globos oculares, lo que le confiere una expresión triste.

—Ah, ya veo, estás tratando de engatusarme…

Entusiasmado, el animal se rinde a sus caricias, sin comedimiento ni recato.

—¡Rocky!

Un grito ronco surge del lindero.

El perro se aleja de Noam a regañadientes para dirigirse hacia el lugar de donde procede la voz de su amo.

—¡Rocky!

Obediente, y luego juguetón, desaparece detrás de los enebros espinosos.

Noam permanece en cuclillas. Se estremece. Ha experimentado más emoción al cruzarse con el perro que al cruzarse con los hombres… ¿Quién lo ha recibido con alegría dándole la bienvenida? La benevolencia desinteresada solo ha brillado en los ojos del perro.

Se sermonea sin piedad: ¡Noam, acabarás convertido en un misántropo!

Encogiéndose de hombros, reanuda su camino. Misántropo…, el término no lo asusta. Solo odia a los hombres quien los ama. Solo castiga a sus semejantes quien espera de ellos lo mejor.

Los tejados anuncian los suburbios de Beirut.

¿Qué nombre elegir? ¿Qué nacionalidad? ¿Qué identidad le permitirá pasar inadvertido? Puesto que ignora los últimos acontecimientos del Líbano, teatro de todos los conflictos y de todas las reconciliaciones, debe informarse en previsión de las preguntas que le harán… Sabe por experiencia que una frase puede ponerlo en peligro.

La ciudad ha crecido desde su anterior expedición… Cubos de cemento de desecho. Edificios precarios de cuatro pisos. Como de costumbre, las afueras de una ciudad no descuellan por su esplendor arquitectónico. Entre los edificios, excavadoras oxidándose, cables que penden en el vacío, o volquetes y contenedores que exponen al aire libre la basura con la que los cuervos se dan un festín.

Noam se detiene aturdido en un cruce de caminos. ¡Qué barullo! Sumándose al petardeo de los martillos neumáticos y al fragor de los generadores que abastecen de electricidad el barrio, camiones, coches, motos y ciclomotores compiten en decibelios mientras las ventanas de las viviendas escupen a todo volumen los sonidos de radios y televisores.

Entra en Beirut y deambula por la ciudad. Cuerpos que se rozan. Taxis tocando el claxon para captar clientes.

Casi sin darse cuenta, Noam mira a las mujeres y las sigue, hipnotizado por sus esbeltas siluetas. Cuando ellas se giran, baja la cabeza, tuerce a un lado o cambia de rumbo.

—¡No! ¡No puedo empezar con eso otra vez! —masculla cuando se percata de su comportamiento.

Cada vez, de espaldas, esperaba que fuese Ella. Cada vez, de frente, lamentó que no fuese Ella…

Ahuyentando este pensamiento, intenta concentrarse en lo que lo rodea.

Los beirutíes manipulan la cajita plana que ya observó en Jeita. Noam deduce enseguida que se trata de un teléfono, un teléfono sin cable. ¡Qué increíble progreso en tan pocas décadas! Sin embargo, ¿por qué miran el teléfono cuando no lo utilizan? Colocándose detrás de una beirutí cubierta con velo, una joven miope y despistada, descubre que el aparato emite imágenes luminosas. Asombroso: ¡sin lápiz, sin bolígrafo, sin máquina de escribir, la joven escribe un mensaje en la pantalla, un texto en caracteres de imprenta perfectos!

Noam continúa su pensativo peregrinar.

Delante de un establecimiento escolar, los alumnos, sentados con las piernas cruzadas en el asfalto, interrumpen la circulación. En sus pancartas campea el eslogan «¡No hay futuro sin planeta!». Noam se acerca a un periodista calvo que, cámara en ristre, entrevista a uno de los estudiantes:

—¿Qué reivindica vuestro movimiento?

—No es un movimiento, es una huelga —responde el adolescente en perfecto inglés, con voz grave, profunda, viril, que contrasta con su complexión menuda—. Vamos a la huelga para alertar a los adultos, para movilizar a la población, para responsabilizar a los políticos. ¿Para qué vamos a ir a clase si el futuro está amenazado?

Con la indolencia de los adolescentes, da por concluida la entrevista y se reúne con sus compañeros; el periodista lo sigue.

—¿No estáis exagerando? Eso es como pedir peras al olmo.

—Los que exageran son los que cierran los ojos y se tapan los oídos, los que se empeñan en trabajar, en gobernar, en votar, en consumir, como si no pasase nada.

—Imitáis a los jóvenes de Europa y América.

—Exacto. Los jóvenes del mundo entero se oponen a los viejos del mundo entero.

—Un conflicto generacional: ¿los jóvenes contra los viejos?

—Los conscientes contra los inconscientes.

—¿Vais a declarar la guerra?

—Demasiado tarde: ya han perdido todos los bandos.

Resuena la oración del muecín.

Noam sigue su camino. Ha captado algún tipo de tensión, pero no conoce los pormenores del asunto. Debe investigar urgentemente lo que está sucediendo.

Necesito dinero.

Zigzagueando entre los peatones a través de callejuelas congestionadas, una vez pasado el dispensario Saint-Irénée, llega a un tostadero de café de aromas embriagadores; enfrente ve una tienda cuyas paredes se curvan aplastadas por el peso del edificio.

¡Menos mal que sigue ahí!

El negocio, con las persianas echadas, no luce ningún letrero y tiene una puertecita que queda más baja que la acera enlosada.

Noam desciende los tres escalones, empuja el batiente, que primero se resiste y luego cede de golpe, lo que desencadena un alegre campanilleo. Noam inclina la cabeza para salvar la chambrana y entra en el almacén iluminado por luces verdosas de neón. Hay un montón de vitrinas cerradas con llave, horizontales, verticales, donde se exponen miles de artículos; reconoce los anaqueles de la plata, la porcelana, la cristalería, las cuberterías y una colección de los recientes teléfonos inalámbricos.

—¿Qué desea el señor?

Desde el fondo, el marchante, regordete, mofletudo, de escasos cabellos negros engominados que le caen sobre una frente corta, lo ve avanzar con mirada inquisitiva y una improbable sonrisa esbozada en sus labios purpúreos.

Noam descarga la mochila en el mostrador, con un gesto varonil que significa lo mismo en todas las latitudes: «Ojito con pegármela o te las verás conmigo».

Las cejas del marchante se estremecen impresionadas.

Sin mediar palabra, Noam saca un anillo del bolsillo, lo hace rodar en la palma de la mano y se lo muestra.

—Tenga.

El marchante lo alza entre sus dedos regordetes con una afectación que imagina distinguida y murmura con voz untuosa:

—Una joya que ha heredado de su madre, por supuesto.

Luego esboza una mueca escéptica, lo que vuelve su rostro todavía más rubicundo.

—Anticuado. Un género que ya nadie compra. El tipo de montura, el engarce, el estilo…

Se ríe burlonamente.

—Tal cual, es imposible colocarlo. La piedra en cambio…

—Un rubí.

—Sí…

—Un buen pedrusco.

—No es para tanto…

—Un rubí soberbio.

—Sí, bueno, pequeño no es, pero…

—No intente pegármela. He consultado con sus colegas.

El mofletudo examina a Noam y farfulla:

—¿Sabe por qué llaman a esta tienda La Cueva de los Cuarenta? Por Alí Babá y loscuarenta ladrones.

Apunta a Noam con un índice minúsculo y regordete.

—Ustedes serán cuarenta, pero yo soy único. Todos ustedes son intercambiables. Yo, no.

—¿Me está llamando ladrón?

—¿Me toma usted por un perista?

Ambos se miden. Noam sabe de memoria el resto de la escena:

—He sometido el anillo…

—De su madre…

—De mi madre… a la consideración de otros filántropos. En Damasco. En Nicosia. En La Valeta. En Estambul.

El marchante, ahora interesado, cambia de actitud.

—¿No tiene prisa?

—Nunca hay prisa para cerrar un mal trato. ¿Cuánto me ofrece?

En un acto reflejo, el abotargado perista agita los dedos manipulando billetes imaginarios.

—¿En dólares americanos?

—¡Por supuesto! —replica Noam, que ignora el valor al cambio.

El hombre pone los ojos en blanco, los gira varias veces en sus órbitas, activándolos como un ábaco chino, hace sus cálculos y luego suelta:

—Veinte mil dólares.

—¿Usted es joyero o quincallero?

—He dicho veinte mil.

—Cuarenta mil.

—Veinticinco mil.

Con toda la calma del mundo, sin decir una palabra ni dirigirle la mirada, Noam recoge el anillo, lo frota, lo guarda, gira sobre sus pasos y camina hacia la salida. Pasado el umbral, mientras suenan las campanillas, el marchante vocifera:

—¡Treinta y cinco mil dólares!

Noam se gira y amaga una mueca burlona a modo de despedida. Con la puerta a punto de cerrarse, el marchante sale disparado e introduce un pie entre el marco y el batiente.

—De acuerdo: cuarenta mil dólares.

Se estrechan la mano y Noam traga una repentina bocanada de pachulí. Jadeante, febril, meloso, el marchante invita a su huésped a un té o un café. Noam se lamenta: ignora el valor de su joya, sin embargo, a juzgar por la alegría del perista, duda de haber obtenido el precio correcto.

—¿Puede recomendarme a alguien… que haga pasaportes?

El perista no mueve un músculo —Beirut sigue siendo un nido de espías y traficantes de todo tipo— y le pasa una dirección.

Noam sale de la tienda. El estrépito de miles de coches lo abruma tanto como la abundancia de letreros de todos los colores. Siente una imperiosa necesidad de descansar.

Inesperadamente, entrevé, saliendo de una limusina, dos piernas torneadas y finas, calzadas con sandalias doradas de elegantes tiras.

Noam se estremece. Los ojos aguardan a descubrir el cuerpo de la mujer, pero su emoción le dice: ¡es Ella!

Se apoya jadeante contra la pared.

Los pies tocan el suelo, surgen unas lánguidas caderas, un torso flexible y, por último, aparece el rostro. Una antorcha pelirroja, tremendamente sensual, abandona el coche, escoltada por un amante de pelo engominado.

No es Ella.

A Noam le cuesta recuperarse. Está confuso. Hace unos segundos, su emoción contenía tanto miedo como deseo. Y ahora no sabe si sentirse aliviado o decepcionado.

Ella… Siempre Ella…

Ha dejado el mundo solo para huir de Ella…, ¿y ahora vuelve para encontrarla?

*

Se ha agenciado un alojamiento, en una modesta casita de pescador, al borde de las rocas costeras. La viuda Ghubril lo ha admitido sin necesidad de pasaporte ni carné de identidad. Impaciente por rehacer el tejado de la casucha, no pone muchos peros sobre la legalidad.

—Este es el código de conexión a Internet —murmura.

Desconcertado, Noam acepta la tarjeta de cartón en la que figuran los números, sin arriesgarse a hacer ni una sola pregunta. Cruza un pasillo que huele a cera, deja sus pertrechos en el cuartito limpio y encalado, amueblado con una cama, un exiguo escritorio, un taburete, un televisor y una mesita de café. La puerta acristalada se abre a un balcón con vistas al mar; es tan estrecho que solo cabe una hamaca. Aunque el alojamiento rezuma modestia, la vista es espléndida.

Con dinero en el bolsillo, Noam va a la dirección que le proporcionó el perista. Lo más urgente es hacerse con papeles falsos. Durante todo el día, la mirada que le dirigieron los empleados del hotel y los administradores de fincas cuando afirmó haber extraviado sus documentos significaba: «Menudo sinvergüenza» o «Un don nadie…». Y el billete que Noam, siguiendo una inveterada costumbre, intentaba deslizar bajo mano no mejoraba nada, todo lo contrario. La tendencia de la sociedad a controlar los papeles para cualquier desplazamiento ha empeorado desde la última vez; el sistema importa más que los individuos…

Noam llega frente a una puerta carmesí en el bajo de la casita indicada. Toca el timbre. No hay respuesta. Vuelve a tocar el timbre. Aporrea la puerta. Llama a voces.

En el piso, una mujerona con moño apretado asoma la cabeza por la ventana y grita, molesta:

—Está cerrado. Mi marido vuelve mañana de Biblos.

Noam le da las gracias y se aleja. No importa. En realidad, eso le da un respiro para decidir con qué nacionalidad podrá atravesar el presente de la mejor manera posible. Habla unos veinte idiomas y se sabe capaz de adoptar distintas identidades. Va a una librería que ofrece una selección de prensa internacional y compra cuarenta periódicos; en el bazar se surte de jabón, dentífrico, galletas, naranjas, un racimo de dátiles y una botella de arak.

De vuelta en la pensión de la viuda, en el barrio de Mar Mikhaël, se lleva a los labios una copa de anís lechoso, solo para celebrar su regreso al mundo; luego, tumbado en la cama, coge los periódicos y lee los titulares. La juventud se rebela en todas partes. En todo el mundo, los estudiantes de secundaria hacen huelga, los universitarios abandonan los campus; salen a la calle para reivindicar medidas contra el calentamiento global.

¿«Calentamiento global»? Noam ignora lo que significa…

Lee unos cuantos artículos para entenderlo: la temperatura del planeta ha aumentado. Las zonas desérticas se están expandiendo; las regiones que antes eran templadas se desintegran, sometidas a tormentas y olas de calor. Mientras plantas y especies desaparecen a diario, se producen variaciones climáticas extremas. Lo imprevisible se convierte en norma. O falta el agua y no crece nada o el agua se desborda y lo arrasa todo. Las fotos alarman a Noam: los glaciares alpinos por los que antaño transitaba se han derretido; los osos polares que había cazado, enormes, atléticos, amenazadores, ahora arrastran su miserable esqueleto hasta las afueras de las ciudades.

La noche le trae a Noam una sucesión de desastrosas revelaciones. ¡Ocho mil millones de personas habitan la Tierra en la actualidad! Ocho mil millones de personas bombean gasolina, gas, conducen automóviles, cogen trenes, viajan en avión, consumen electricidad. Ocho mil millones de personas tiran bolsas de plástico que afean el paisaje y contaminan los océanos. Ocho mil millones de personas amplían el espacio urbano y reducen los espacios verdes. Ocho mil millones de personas exigen alimentos mientras la tierra, exangüe, se agota. Ocho mil millones de personas reclaman carne, más de la que proporcionan los animales. Ocho mil millones de personas apuestan por una industria que ensucia el cielo, mancha los pulmones, envenena arroyos y ríos y destruye la flora y la fauna. Ocho mil millones de personas contaminan la atmósfera. Ocho mil millones de personas solo piensan en sus ganancias, en sus placeres. Ocho mil millones de personas no quieren cambiar nada mientras todo cambia. El consumismo, el culto al dinero, la conquista frenética de nuevos mercados, el libre comercio han provocado un calentamiento nefasto.

Noam se frota las sienes. Durante su hibernación, la imprudente humanidad ha provocado su extinción.

Sudando a mares, Noam vuelve a los artículos de primera plana, los de L’Orient-Le Jour, los de TheTimes, los de DerSpiegel y los de Le Monde, que explican el movimiento de los estudiantes de primaria y secundaria. Después de algunas alertas aisladas, lanzadas por científicos de los que se había reído la sociedad seria, los jóvenes denuncian el regalo envenenado que les han legado las generaciones anteriores: esta forma de vida destruye la vida, la Naturaleza ya no es natural, el futuro no tiene futuro. Lo normal es que la juventud sienta ira; ahora, estos jóvenes expresan su angustia dejando de estudiar. En su opinión, el estado del planeta confirma el fracaso de la política. Cualesquiera que sean los regímenes, la búsqueda de ganancias guía a los poderes. ¡Cueste lo que cueste!

Agotado, Noam arroja los periódicos a los pies de la cama. Es consciente de lo pueril de su gesto; como si matar al mensajero hiciese desaparecer las malas noticias, pero la realidad lo abruma.

¿Por qué?

¿Por qué «despertarse» para descubrir esto? ¿De qué sirve volver a semejante universo? Ha conocido muchas atrocidades durante su existencia, pero esta le parece especialmente cruel…

Enciende la televisión. Sale el Canal 31. Debe de ser un error. ¿Treinta y una cadenas? Imposible. El 31 tal vez designe el nombre del canal nacional libanés, evocará una fecha señalada… Activando el mando a distancia, zapea con estupefacción por ochenta cadenas; en su último viaje, solo había dos o tres transmitiendo, nada más.

Los reportajes muestran inundaciones, tifones, cataclismos, refugiados climáticos, animales que huyen, témpanos de hielo a la deriva, costas devoradas por los océanos, cuyo nivel no deja de aumentar.

Apaga el televisor y suspira.

No consigue dormir. Permanece inmóvil encima de la cama sin deshacer. Vegetará allí durante horas, esperando el amanecer sin ilusión: el día no traerá ningún bálsamo a sus heridas, ninguna respuesta a sus preguntas, ningún consuelo a su angustia, solo servirá para justificar que deje la posición de cúbito supino. Le espera una noche infernal.

De repente, una idea lo obliga a incorporarse.

Duda. Teme equivocarse.

¿Y si…?

La idea persiste, terca, hasta imponerse.

Sí. Eso es… Debo hacerlo…

*

Noam no puede más. Ya no soporta nada ni a nadie. Ni el sueño ni la vigilia. Ni a sí mismo ni a los demás. Ni la consciencia ni el olvido.

Se ha pasado la semana lidiando con la idea que se le ocurrió. A pesar de su obviedad, se resiste a ella; a pesar de su fuerza, la rechaza; a pesar de su interés, le da la espalda. Toda su vida se ha construido contra esta idea. Si cediese a ella, capitularía.

Cada mañana, se sienta en un cafetín de Mar Mikhaël, un barrio popular que está de moda, pide unos pasteles al camarero —dulces de piñones, de pistachos, de canela, de almendra, de nueces, de coco, espolvoreados con azúcar glas— y, aspirando el olor a miel, a rosa y azahar, estudia la prensa internacional.

El falsificador no ha vuelto de Biblos. Su mujer se sube por las paredes cuando se lo repite a Noam y, en su rostro demacrado por la exasperación, se nota que sospecha que el quídam le pone los cuernos. Noam tiene que esperar. Eso le permite pensar en su próxima identidad… A la pregunta «¿Quién eres?», responde desde hace siglos con una mentira.

Los cafés son el alma de la ciudad. Sin ellos, se asfixiaría, carecería de espacios para pensar. Bajo las aspas de los ventiladores, entre los fumadores de narguile y los viejos que juegan a las cartas, Noam escucha las conversaciones. Le han bastado un par de tardes para identificar al holgazán que dedica su tiempo a perderlo, al ergotista universal que confunde pensar con echar pestes, debatir con abatir, al pseudointelectual cuya satisfacción consiste en repetir las teorías de moda y al verdadero intelectual de conciencia inquieta y atormentada. Proliferan las informaciones que hablan del agotamiento de los recursos, de los desastres provocados por la industria, del aumento irreversible de las temperaturas.

—Pueden negarse a escucharnos —concede el intelectual en la barra—, pero no pueden negar la ciencia. La ciencia nos enseña que la naturaleza implosionará.

Noam, que redescubre el placer de holgazanear, de comer y beber, se reprocha su hedonismo.

En poco tiempo, este mundo dejará de existir. Soy uno de los últimos contempladores.

Luego, su pensamiento se asoma al abismo.

En poco tiempo, el mundo dejará de existir.

Cada segundo se vuelve incómodo. Cuando más felices se las prometía, recibe una puñalada: pronto sudaremos, nos asfixiaremos, moriremos de hambre o de sed.

Nunca más…

El presente se tiñe de nostalgia.

En esos momentos, vuelve la idea, la idea que iluminó su noche. No aporta una solución, le propone una acción. Si la llevase a cabo, combatiría el vacío…

Beirut conserva su vigor. A pesar del rojo del barómetro, a pesar del tórrido verano que empuja a los libaneses pudientes a retirarse a la montaña, la ciudad brilla enmarañada, bulliciosa, bares y restaurantes despliegan terrazas que nunca se vacían. Los jóvenes muestran su desencanto durante el día y disfrutan de la noche. Su pesimismo, lejos de impedirles vivir, los anima a hacerlo: salen, ríen, beben, gastan dinero, se lucen, van de fiesta en fiesta, desfilan en coches descapotables con su música favorita a todo volumen. Como sus padres ayer… Como sus abuelos antaño… Una particularidad caracteriza a esta ciudad: el placer de vivir. Desde el principio de los tiempos ama lo efímero. De siglo en siglo, de generación en generación, los beirutíes bailan sobre un volcán. ¿Cuál es la diferencia entre ayer y hoy? Antiguamente, era este rincón el que estaba en peligro; hoy es la Tierra.

Mezclándose con la multitud, Noam se deleita con el aquí y el ahora, el hoy lleno de mundos escondidos, el aquí lleno de otros lugares. En el fárrago cotidiano siente mil presencias: los campesinos que durante milenios han cultivado este valle de leche y miel; los comerciantes fenicios, importadores de materias primas, exportadores de obras maestras artesanales; los griegos de Alejandro el Conquistador, los egipcios de la dinastía de los Ptolomeos, los romanos, los árabes musulmanes, los cristianos de la Europa de las cruzadas, los drusos, los turcos del Imperio otomano, los italianos de las repúblicas de Venecia y Génova, los franceses, los ingleses, los palestinos, los sirios… Los continentes confluyen en esta estrecha franja, entre la espuma y la nieve, el escaparate adonde llegan los productos de Asia, de Europa, de África y de Oriente, una encrucijada con un centenar de caminos abiertos. Mientras pasea por las calles, Noam se complace en observar que aquí no hay una lengua única ni una política única ni una única religión. Aquí nada se inmoviliza. Nada permanece igual. La ciudad sigue en movimiento, animada. Frente al carro de frutos tempranos remolcado por un anciano altivo, se da cuenta de que las frutas también provienen de diferentes confesiones, la uva católica, la aceituna ortodoxa, la manzana maronita, la naranja sunita, el tabaco chiita o el higo druso.

Admira este país cuyo destino es rozar siempre el abismo y no caer nunca en él.

Por la noche, se extasía con las mujeres. Con todas las mujeres. Con la rellenita de hombros de satén y senos turgentes, la delgada de rasgos puros, la tierna menudita, la alta despampanante, la joven de piel tersa, la madura de párpados carnosos, la morena, la rubia, la pelirroja, la canosa, la ruda, la divertida, la lenta, la vivaz, la que habla, la que calla, la que baila, la que bebe, la que fuma, la que ríe… Cada una se le aparece como un secreto cautivador, cada una encierra un misterio al que sueña aproximarse. Beirut lo vuelve loco con su carrusel de deslumbrantes princesas. A veces, sus miradas se encuentran. Noam gusta y lo sabe. Desde sus veinte años, su cuerpo duro y esculpido, su rostro limpio, su boca perfilada, sus ojos negro azabache y sus largas pestañas atraen. Sin embargo, no intenta nada, ni siquiera cuando un gesto insistente le permitiría hacerlo.

¿Es por Ella?

Rechaza esta idea. ¡No es solo Ella! ¡Nunca ha sido solo Ella! Tiene que olvidarla.

No; si se abstiene de iniciar una relación, se dice, es por integridad. En Beirut, desea a las mujeres, no a una mujer. Como un adolescente, desea en general, no en particular.

¿Cuánto tiempo voy a ser honesto?, se pregunta, cada noche más dispuesto a caer en la tentación.

A medianoche, cuando la sangre hierve por todos sus miembros, para escapar a su deseo y evitar la caída, vuelve a casa de la viuda Ghubril; pero allí, de nuevo, le da por ojear los periódicos para ver si, por casualidad, la ve en alguna fotografía.

El resto del tiempo, se prepara, va perfilando la idea hasta dominarla. A no ser que la idea lo esté dominando a él. El martes se compró un cuaderno; el miércoles, tres bolígrafos; el jueves, un diccionario. Después de ducharse, se sienta en el taburete, frente al sobrio escritorio, haciendo como si obedeciese a la idea: el ritual, aunque dura solo unos minutos, tal vez lo empuje a llevarla a cabo.

El viernes, se sienta sobre las rocas batidas por el viento, las olas y el salitre. Contempla a sus pies el añil del agua, las algas que se inclinan y se enderezan con el vaivén de las olas. Medita. ¿Cómo va a desaparecer la Naturaleza? Sigue siendo más fuerte que los hombres, esas hormigas microscópicas y ridículas que, ni aun locas o desenfrenadas, podrían modificar el cosmos.

Un cambio de luz lo obliga a mirar hacia arriba.

Al norte, el cielo se ha oscurecido; grises nubarrones invaden el horizonte, elevándose tanto que tiñen el mediodía de crepúsculo. Detrás de él, aúllan las sirenas. A lo lejos, los rugidos de motor anuncian la llegada de varios aviones.

¿Qué ocurre?

Se pone de pie.

Los beirutíes que salen de las casas vecinas se agrupan y escudriñan la costa. Noam se une a ellos y los escucha.

—¡Mirad qué humareda!

—Se está formando a una velocidad espantosa.

—Horrible…

—Los bomberos aseguraban que el incendio estaba bajo control desde hace una semana, pero se ha reavivado.

—Los bomberos… ¡Con los que hay!

—Es por la sequía, arde todo.

—El viento aviva las llamas.

—Peor aún, transporta las chispas. Ni el alquitrán de las carreteras ni las piedras de las paredes paran el fuego. Se propaga.

—¡Seis hidroaviones no dan para nada!

—Las autoridades han evacuado tres barrios.

—¡Joder!, va a llegar aquí.

—Aquí está urbanizado, el fuego se detendrá antes.

—¡Sí, pero mientras, no hay quien respire!

Todo el mundo tose. Noam acerca un pañuelo a la nariz tratando de no inhalar las cenizas que se diseminan por todas partes.

A su alrededor, cada uno reacciona a su manera, hay quien toca su piedra azul contra la mala suerte, quien desgrana las cuentas del rosario, quien frota una pata de cabra, quien juguetea con una medalla, quien acaricia su mano de Fátima.

La llegada de un coche de policía interrumpe los comentarios. El conductor da instrucciones con un altavoz:

—Váyanse a casa. Cierren las ventanas. Tapen las rendijas de las puertas con toallas mojadas. Pónganse una mascarilla de tela. Obliguen a los niños y a los ancianos a que se muevan lo menos posible. Repito: váyanse a casa, cierren puertas y ventanas…

La multitud se dispersa nerviosa.

Noam, con la garganta irritada y los pulmones atosigados, se apresura a volver a su alojamiento. Al cruzar el pasillo, pasa delante de la cocina donde la viuda Ghubril vierte plomo fundido en una olla de agua hirviendo. La mezcla crepita, rechina, humea y la viuda pronuncia entonces la fórmula mágica que conjura el peligro y atrae la suerte. Noam se aleja de puntillas. Beirut se aferra a lo sobrenatural para protegerse de la desesperación.

Entra en su cuarto. Al otro lado del balcón, el cielo y el mar se han apagado: las tinieblas se adueñan de todo cuando aún es mediodía.

Esta vez, se deja llevar por la idea.

Noam se acomoda en su escritorio y empieza a escribir.

Primera parte

El lago

1

Nací hace miles de años, en una tierra de arroyos y ríos, a orillas de un lago que se convirtió en mar.

Por modestia o por prudencia, preferiría no haber escrito nunca esta frase: revela un destino que he mantenido en secreto. Con mil y una precauciones oculté mi verdad a los hombres; los evité, les mentí; hui, viajé, anduve errante, adopté nuevas lenguas; me escondí, me aislé, cambié de nombre, me maquillé, me disfracé, me mutilé; perseguí el anonimato, soporté la soledad del desierto y, en ocasiones, incluso lloré. No importaba. Tenían que olvidarme, debía borrar mi rastro. ¿Qué temía? Mi longevidad no habría dejado de interesarles porque, desde siempre, los hombres buscan la inmortalidad, en el cielo, bajo la tierra, sobre la tierra, en la religión, en la ciencia, en la posteridad; pero la mía —incomprensible— los habría llenado de odio. Mis semejantes se habrían dado cuenta de que no eran… mis semejantes. Superado el asombro, me odiarían por ser quien era y ellos se odiarían por ser ellos. Estaba convencido de que mi franqueza solo habría provocado despecho, celos, resentimientos, violencia, en suma, un sinfín de desdichas. Temí las consecuencias. Para ellos, no para mí.

Nací hace miles de años, en una tierra de arroyos y ríos, a orillas de un lago que se convirtió en mar.

Por modestia o por prudencia, preferiría no haber escrito nunca esta frase ni ninguna otra, porque vi la luz en una época desprovista de alfabeto. Escuchábamos. Reteníamos. Ejercitábamos la memoria. Cuando se inventó la escritura, yo ya tenía cuatro siglos —más adelante relataré el efecto que me produjo. Aunque hoy escribo en veinte lenguas, algunas vivas, otras olvidadas, considero que el poder de plasmar la realidad en una hoja de papel es de una audacia extraordinaria.

Nací hace miles de años, en una tierra de arroyos y ríos, a orillas de un lago que se convirtió en mar.

Por modestia o por prudencia, preferiría no haber escrito nunca esta frase en honor a los hombres, esos animales atormentados por el vacío. Un proverbio alemán dice: «Tan pronto como el hombre viene a la vida, ya es lo suficientemente viejo para morir». Trataré de glosarlo: tan pronto como una conciencia despierta, aprehende su desaparición. Desde el principio, no tolera su característica fundamental, el conocimiento de su mortalidad. ¿Conclusión? Frustrado por naturaleza, inconsolable por esencia, el ser humano está condenado a la infelicidad.

Y yo, que sobrevivo desde hace tanto tiempo, ¿he experimentado la felicidad? Permitidme desarrollar mi historia para poder responderos.

Nací hace miles de años, en una tierra de arroyos y ríos, a orillas de un lago que se convirtió en mar.

Por modestia o por prudencia, preferiría no haber escrito nunca esta frase.

Pues bien, esta noche, la he escrito.

¿Por qué he decidido romper mi silencio?

Porque tengo miedo.

Por primera vez en cientos de siglos, tengo miedo…

*

Me contaron que llovía. Una lluvia mansa, suave y cálida. Una lluvia que descubría los colores del arcoíris por venir.

Mamá rompió aguas en nuestra casa lacustre. Me escurrí de ella rápido como un pez y me recogieron las manos acecinadas de la Mamacha, mi abuela. Aunque era el primero en emprender el camino, el parto no duró mucho.

—Estoy hecha para dar vida —solía decir Mamá con orgullo, señalando a mis diez hermanas.

No dudo de que, gracias a sus magníficas caderas redondas, hubiese nacido para traer hijos al mundo, pero desde luego yo estaba dotado para nacer. Estilizado, flexible, delgado, con la piel tersa, me impulsaba un deseo de vivir que no ha desfallecido.

¿Qué día nací? Un día lluvioso. ¿De qué mes? Del mes del barro, el que seguía al mes de la siembra. ¿De qué año? Ciento treinta y cuatro años después de la batalla de Ilodé. En mi juventud no se recordaba la batalla de Ilodé, pero se contaba a partir de ella.

Así pues, vi la luz en el año 134 de hace varios milenios. Se han sucedido demasiados reinados, demasiadas sociedades se han desmoronado, han desaparecido demasiadas civilizaciones como para estirar el hilo genealógico vinculándolo a un calendario conocido. Llegué en una era en la que los hombres medían el tiempo menos que hoy, no había ni fechas de nacimiento, ni bautismos, ni registros de estado civil, ni fetichismo en torno al aniversario, solo recuerdos compartidos. Tales lagunas no nos impedían venir al mundo, habitarlo y disfrutarlo. Una mañana se nacía y se improvisaba una fiesta. Una noche se moría y se organizaba otra fiesta.

Me manifesté como un ser humano normal, nacido de una madre normal y de un padre normal; primero fui un niño normal, luego un adulto normal, que se lastima, que sangra, que teme el peligro. Tuvo que ocurrir aquel episodio en el islote para que… Pero no adelantemos acontecimientos.

¿Cuándo comienza la vida de un individuo? ¿Al nacer, al salir del claustro materno?

No, puesto que ya se hallaba allí hacía meses.

¿En su concepción, cuando la semilla masculina se introduce en el molde femenino?

No, puesto que el semen y el óvulo se alojaban en la carne del progenitor y la progenitora mucho antes de su encuentro.

¿En el nacimiento del padre y la madre, entonces?

No, mucho antes, puesto que el padre y la madre derivan también de progenitores, que a su vez proceden de progenitores, quienes emanan de progenitores, que… La herencia retrocede infinitamente. ¿Se puede determinar el segundo en que los genes emprenden su trayecto de genes? ¿Hay que remontarse al primer hombre y la primera mujer? No descubriremos ni al hombre inaugural ni a la mujer primordial… En nosotros existen millones de elementos que nos hacen existir, que existían anteriormente. Ninguna vida comienza, sino que resulta. Antes de lo que es, siempre hay algo que ha sido.

Sin embargo, yo sé a ciencia cierta cuándo empezó mi vida. Se desencadenó tan pronto como conocí a Noura. La deslumbrante Noura. La extraordinaria Noura. La terrible Noura. Después de mi madre, una mujer hizo nacer a Noam, una mujer que…

Lo siento, me adelanto a los hechos… Disculpad mi torpeza, no estoy muy versado en el arte de escribir. Pero… ¿cómo no evocar a Noura?

En mi época, la infancia era breve. No aprendíamos ni a leer ni a escribir, ninguna obligación escolar compartimentaba nuestros años. No asistíamos a la escuela, pero nos instruíamos a conciencia: respetar a los Dioses y a los Espíritus, cazar animales comestibles, eliminar los dañinos, protegernos de los animales rebeldes, adiestrar los domésticos, vigilar nuestros rebaños de cabras, ordeñar muflones, recoger bayas, sembrar plantas, cultivarlas, regarlas, protegerlas de los depredadores salvajes, recolectarlas, conservarlas. Nuestra educación también incluía la higiene, la pintura corporal, el tocado. A ello hay que añadir la cocina, el telar, la costura, la lucha y la fabricación de herramientas.

La infancia terminaba enseguida. Con el primer vello, el niño se convertía en hombre; con el primer sangrado, la niña se convertía en mujer, una metamorfosis marcada por distintas ceremonias —rituales precisos, extremos, a veces crueles, que los niños esperábamos y temíamos—. Llegados a la pubertad, se formaban las parejas, elegidas por los padres de ambas familias.

A los trece años, me unieron a Mina. A los trece años, mi sexo penetró una vagina. A los trece años, mi semen se derramó en un vientre.

Me satisfizo a medias.

Cumplía con lo requerido, claro, pero sentía más alegría jugando con los perros, retozando con las cabras, reuniendo muflones, observando el flujo de los torrentes o incluso —lo confieso— luchando con mis amigos. Sin llegar a repugnarme, copular no me encantaba. Dicha tibieza no representaba ningún problema ni para mí ni para mis semejantes. No poseíamos a una mujer para descubrir la voluptuosidad o alcanzar el éxtasis; poseíamos a una mujer porque un macho se acoplaba a una hembra tan pronto como su cuerpo maduraba. Placer o disgusto son matices que no pertenecían ni a nuestras conversaciones ni a nuestras reflexiones.

En ese momento, yo resumía mi escaso deseo por Mina en algunos disgustos íntimos: el olor de mi semen me molestaba —el de un pez muerto de una semana—, su apariencia me desconcertaba —¿por qué el blanco viraba a transparente, luego a amarillo, y cómo se secaba tan rápido aquella sustancia pastosa?—. A Mina, en cambio, cuyos olores interiores me repugnaban menos, no le reprochaba nada.

Por inocencia, pereza, obediencia o costumbre, ni siquiera sospechaba la coerción que sufría: nuestra comunidad me había incitado a hacer el amor sin que yo sintiese deseos de hacerlo. Aunque el vello de mi cuerpo hubiese tenido tiempo de crecer, mi deseo no lo había hecho en absoluto. Es cierto que, agazapado detrás de los arbustos con mis compañeros, había espiado los senos, las nalgas, el sexo de las mujeres, a la orilla del arroyo, durante sus abluciones… Pero ¿espiar es ansiar? ¿Pronunciar palabras lúbricas entre amigos basta para transformarlas en imágenes mentales, en obsesiones, en fantasías? Yo no conocía la concupiscencia. Habrían tenido que faltarme las mujeres para que yo me lanzase sobre Mina; hubiera necesitado que mi ardor la desease entre mis brazos, entre mis piernas, para que nuestros embates me embriagasen. Sin embargo, la sociedad me había ofrecido la saciedad antes que la sed. Me habían casado a los trece años y copulaba con mi esposa; no se trataba de un placer, sino de una norma.

No obstante, había conocido el deslumbramiento carnal, había experimentado el orgasmo poco antes, pero… No, eso lo contaré a su debido tiempo. Lo siento, cierro esta digresión, de lo contrario, mi relato se enmarañaría.

Así pues, Noam prosperaba en su aldea al lado de Mina.

No me creía una persona importante.

No me creía una persona.

No creía en mí mismo.

Los días sucedían a los días, las estaciones, a las estaciones. Participábamos en una marcha colectiva. Yo no vivía mi historia, sino nuestra historia, en medio de los míos, como los míos. No esperaba —o eso creo— nada en particular de la existencia, sino que continuase.

Mina trajo al mundo un hijo, una hija y luego gemelos. Lo que significa que yo recibí un hijo, una hija y luego gemelos.

Ninguno vivió más de un año. Mamá, tan orgullosa de sus once hijos, había parido dieciocho veces para lograr tamaña descendencia. Perpetuarse resultaba ser una ardua e ingrata tarea plagada de fracasos. Recibíamos un pedazo de carne que lloraba, le prodigábamos cuidados, comida, bebida, reposo, pero procurábamos que el lazo que corre peligro de romperse no se tensase ni apretase demasiado. Si uno se quería apegar a un niño, debía esperar hasta los siete años, cuando hubiese triunfado sobre las enfermedades infantiles. Hoy se dice que los siete años es la edad en que los niños alcanzan el «uso de razón»; antiguamente, representaba la edad en la que uno se atrevía a querer a un niño con razón.

¿Es obligatorio querer a los hijos? Muchos a mi alrededor lo discutían; bastaba con criarlos, alimentarlos y llevarlos a la pubertad para ganarse la estima de la comunidad. ¿Por qué quererlos? ¿Quererlos facilita la paternidad o la maternidad?

Mina quería con locura a sus hijos, lo que la hacía muy desgraciada. Cada muerte le arrancaba lágrimas de dolor y la llevaba a períodos de postración en los que se negaba a que la tocase. Yo, por instinto, me había acantonado frente a los recién nacidos, en una disponibilidad eficiente y funcional que me comprometía poco.

Al releer estas líneas compruebo que cuento mi vida de entonces con desapego.

Nada más cierto que ese desapego… Vivía desapegado. Ignoraba que Noam podía diferenciarse, individualizarse, expresar pensamientos propios, gustos singulares, ambiciones o rechazos. Yo no era otro, sino los otros, los demás.

Hizo falta que me encontrase con Noura para que todo cambiase… ¡Alto! Me anticipo de nuevo. Retomemos el hilo de la historia.

En la aldea llevábamos una vida laboriosa e inquieta. Nuestros estómagos estaban satisfechos, nuestros corazones, en vilo. Aunque gracias a los Dioses y a los Espíritus misericordiosos, gracias al Lago y a los ríos ricos en peces, gracias a nuestros campos fértiles y nuestros lustrosos animales, no temíamos al hambre, temíamos a los Cazadores, que aparecían en solitario o en bandas organizadas. La paz no existía, su esperanza, tampoco; nos manteníamos en alerta constante. Nada garantizaba el orden y la seguridad, teníamos que ser cautelosos, estar atentos, defendernos, luchar; de lo contrario, acabaríamos siendo saqueados y masacrados.

Por aquel entonces se moría sin duelo. Por supuesto, cada individuo tenía solo una vida que perder, pero perecíamos por distintas causas. Moríamos bajo la garra de un oso, el embate de los jabalíes, la mordedura de los lobos; nos moríamos de caídas, de heridas, de fiebre, de indigestión; moríamos de la cabeza, de la boca, de los dientes, de las entrañas, del ano; perecíamos por un hueso roto, una pierna hinchada, una llaga enconada, una piel amarillenta, costras que nos cubrían, bubones que supuraban nuestras vísceras; moríamos de debilidad, de agotamiento, de infecciones, de los ataques del enemigo. Nadie moría de viejo. El tiempo no alquitaraba la muerte, no tenía tiempo…

Los pueblos del Lago vivían en armonía. Nos unían nuestras actividades cotidianas, pero también nuestra devoción a los Invisibles: compartíamos el Lago y su Espíritu, los ríos y sus Almas, los manantiales y sus Ninfas, cuyos cultos celebrábamos. Como la exuberancia de la Naturaleza no nos empujaba a la rivalidad, los poblados estrechaban lazos cordiales. Intercambiaban objetos y mujeres. ¿Por qué objetos? Porque el cantero tallaba excelentes hachas; su primo, afiladas puntas de flecha; el joyero, collares de hueso de exquisita delicadeza; del tejedor salían abigarrados tejidos, el curtidor ablandaba las pieles a la perfección. ¿Por qué mujeres? ¿Eran mejores en la aldea vecina, excepcionales en el poblado lejano? Esta acendrada costumbre estaba impulsada por una necesidad latente cuya razón se nos escapaba.

¿Qué sabíamos del resto del mundo? Ninguno de nosotros se había aventurado a tres días de la costa —o quien lo hubiese hecho no había regresado—. En alguna ocasión, un viajero entusiasta y parlanchín, a quien brindábamos hospitalidad, nos describía durante la velada otros lagos, lagos de aguas no bebibles, de olas agitadas, caprichosas, ruidosas, mortíferas. Escuchábamos tan extravagantes elucubraciones para nuestro solaz, sin dar crédito a la historia, de la que conservábamos dos ideas principales: vivíamos en el centro del universo, ningún pueblo se nos comparaba1.

Los hombres siempre han practicado el racismo, como lo demuestra mi experiencia de varios milenios; no conozco nada tan espontáneo —por no decir natural— como el desprecio de un grupo hacia otro.

A orillas del lago, considerábamos que nosotros, los Sedentarios, formábamos una humanidad superior a los Cazadores, esa raza despreciable. Ellos no hablaban la lengua —la nuestra—, se dirigían gritos bestiales que pretendían entender —los perros también captan los aullidos de sus congéneres—. Encima, apestaban, apenas se lavaban, no se espulgaban, comían mal. Por no hablar de que dormían al raso, o en cuevas, como los lobos; en el mejor de los casos, en chozas de pieles que montaban y desmontaban, ignorando las casas construidas, contentándose con descuartizar, masticar, fornicar y dormir. Un hatajo de bestias. Solo aptos para matar a sus presas o robar frutas de los árboles. Una vez que habían practicado el pillaje en un lugar, lo abandonaban; regresaban a él años después, cuando la flora y la fauna se hubiesen regenerado, y volvían a arrasarlo. ¡Harca de saqueadores! En lugar de aprender a observar las plantas para cultivarlas, en lugar de crear rebaños que les proporcionasen leche, pieles y carne, se condenaban a errar sin fin. Destruían, no producían. Mientras nosotros, los Sedentarios, almacenábamos el grano y el pescado ahumado que nos permitían pasar los meses difíciles, ellos vivían al día; los más avispados a veces llevaban consigo un saco de avellanas, pero los más fuertes los asesinaban para apoderarse de sus provisiones.

—De todas formas, matan a sus hijos —susurraba Mamá, jugueteando con su amuleto de ámbar, que repelía los demonios.

Los «mataniños», así llamábamos a aquellos bárbaros. No sabíamos si se trataba de una leyenda o era verdad; cuando veíamos a madres o a padres Cazadores dispuestos a todo para alimentar al bebé que apretaban contra ellos, sufríamos imaginando que masacraban a sus criaturas.

—Les chupan las tripas —insinuaba Abida, una de mis hermanas pequeñas.

—¡Qué horror! —gritaba Bibla, la benjamina—. Los humanos no se comen unos a otros.

—¡Los Cazadores no son humanos!

Discutíamos tan a menudo sobre este asunto que una noche Pannoam, mi padre, nos dio una explicación:

—Los Cazadores se reproducen menos porque no pueden desplazarse con varios hijos. Cada padre lleva consigo una criatura. No cargan con un recién nacido hasta que el anterior no anda. Nunca fundan familias numerosas como nosotros2.

Mi padre tenía a gala hablarnos con probidad —incluso para referirse a los Cazadores, nuestra mayor pesadilla— a todos nosotros, los pueblos del Lago.

Cuando mi abuelo Kaddour murió, hará unos treinta años, de una enfermedad que le había hinchado el vientre, mi padre se convirtió en el jefe de la aldea.

—¿Pannoam? ¡No hay nadie mejor que él! —repetía la gente.

Pannoam poseía las cualidades innatas de un dirigente y lo mejor de todo es que se notaba a primera vista. No solo imponía por su tamaño —piernas largas, hombros anchos, músculos esculpidos—, que he heredado de él, sino que su rostro desprendía una serenidad contenida. Mientras el grueso cuello, la mandíbula vigorosa y las sienes recorridas por marcadas venas moradas indicaban un temperamento proclive a la agresividad, la frente alta evocaba inteligencia, los ojos expresaban dulzura, los labios carnosos, voluptuosidad. Solo con su presencia, y tan pronto como aparecía, encarnaba lo que se esperaba de un hombre, lo que se esperaba de un jefe.

—Ver y prever, Noam —no se cansaba de repetirme—. Tienes que ver y prever. No debes contentarte con lo que hay, debes ocuparte de lo que habrá.

Pannoam llevó a cabo numerosos cambios, tanta era su visión de futuro.

Ordenó abandonar las casas lacustres de madera, alzadas sobre pilotes, que edificábamos durante el invierno en el barro, en la época de las aguas bajas.

—¿Por qué cambiar si siempre lo hemos hecho así? —protestaron los lugareños3.

—El agua sube.

—Depende de las estaciones.

A lo largo del año la altura variaba hasta la estatura de dos hombres. En el otoño, el nivel del agua llegaba a la parte superior de las vigas, al ras con los pisos de nuestras casas, hasta el punto de sumergir algunas. Los pueblos del Lago percibían las crecidas como la ira de los Espíritus, sin reaccionar más que con sacrificios y ofrendas. Cuando bajaba el nivel, lo interpretaban como el resultado de su piedad, que había apaciguado a las deidades.

Según Pannoam, el nivel medio estaba aumentando, aunque muchos se empeñasen en negarlo. Al cabo de los diez años que duraba una casa, un poco más si era de roble en lugar de pino, cada familia debía alejarse del lago para reconstruirla, es decir, no podían reconstruirla en su lugar original, prueba de que las aguas se estaban comiendo lentamente la tierra.

—No es una fatalidad, Noam, es un cambio.

—¿Qué diferencia hay?

—Sufrimos una fatalidad. Nos adaptamos a un cambio.

—Pero rezamos al Espíritu del lago, a las Almas de los ríos.

—Dudo de que el Espíritu del lago o las Almas de los ríos gobiernen su conducta atendiendo a los deseos de los Sedentarios. Si las Divinidades han decidido crecer, crecerán, mal que les pese a los hombres. Depende de nosotros obedecerlos, Noam, ellas nos dominan.