8,99 €

Mehr erfahren.

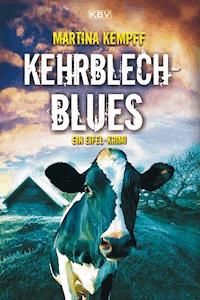

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Katja Klein kann nichts mehr erschüttern. Verrat, Lug, Betrug, übelste Verbrechen, ja selbst Morde hat sie hautnah erlebt und nur mit knapper Not überlebt. Aber jetzt ist in ihr Leben endlich Ruhe eingekehrt. Im Grenzort Kehr in der so genannten Schnee-Eifel will sie in Kürze ihr eigenes Restaurant eröffnen. Nur sind Träume bekanntlich Schäume, denn natürlich dauert es nicht lange, bis die leicht übergewichtige Genießerin die nächsten Todesfälle in ihrem Umfeld nicht nur zu beklagen, sondern auch aufzuklären hat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Für Anneliese und Klaus Quetsch, die mir mit Humor und Holz Herz und Heim in der Eifel erwärmt haben

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe

3. Auflage 2012

ISBN 978-3-492-96098-4

© 2010 Piper Verlag GmbH, München Umschlaggestaltung: semper smile, München Umschlagabbildung: Chris Close / Riser / Getty Images

Hermann Löns über die Eifel:

Sie ist ein Naturkind mit Vergangenheit, eine Schönheitskönigin ohne Schminke, eine Verführerin ohne Absicht …

Vorspeise

Schneifel-Stipp

Kalte Kalbsleberstreifen in Birnen-Gorgonzolasoße mit gerösteten Pinienkernen und altem Balsamico

Mich kann nichts mehr erschüttern. Verrat, Lug, Betrug, übelste Verbrechen, ja, sogar Morde habe ich hautnah erlebt und mit knapper Not überlebt. Aber jetzt ist in meinem Leben und meiner Umgebung endlich Ruhe eingekehrt. Ich habe meine Wunden geleckt, meine Seele geheilt und bin auf seltsame Weise in der Heimat meiner Vorfahren angekommen.

Hier im Grenzort Kehr, diesem abgelegenen Flecken der Schnee-Eifel, genannt die Schneifel, werde ich in wenigen Wochen die Einkehr eröffnen, ein Restaurant, in dem ich anderen Menschen jene Gerichte vorsetzen möchte, die mir selbst schmecken. Vor mir liegt ein fast leeres Blatt. Die erste Vorspeise ist bereits notiert.

Natürlich sieht man mir die Freude am Essen an. Dünne Köchinnen lassen ebenso wie stumpfe Messer an der Qualität der Zubereitung zweifeln.

Gudrun ist dünn, aber die lasse ich ja auch nicht an den Herd. Mit ihrem Organisationstalent und einem gewissen herben Charme wird sie im Gastraum beweisen, dass sie mehr als nur Kühe melken und Kälbchen auf die Welt bringen kann. Sehr praktisch, dass sie jetzt im Restaurant selbst wohnt; ihr früherer Hof wurde einem Künstler aus Texas übereignet, der sich hier allerdings noch nicht hat blicken lassen.

Ihres sehr unregelmäßigen Temperamentes wegen überlasse ich das Begrüßen der Gäste lieber Hein. Der ehemalige Eventmanager verliert sein sonniges Gemüt nur dann, wenn es um Vater und Mutter geht. Über die wir aus gutem Grund nie sprechen, obwohl ich mein Restaurant in seinem ehemaligen Elternhaus eröffnen werde. Manchmal frage ich mich allerdings, was es in ihm auslösen wird, ausgerechnet im künftigen Raucherzimmer, dem früheren Schlafzimmer seiner Eltern, rauchenden Gästen marinierte Putenbrust in Orangen-Senf-Soße mit Bärlauchschaum zu servieren. Falls die von ihrer Sucht Desensibilisierten das überhaupt zu schätzen wissen.

Heute erinnert nichts mehr an die Kammer, in der Hein gezeugt wurde; dafür hat mit ingeniösem handwerklichen Geschick sein Lebensgefährte Jupp gesorgt. Dieser Schrank von einem Kerl darf sein Faible für selbst geklöppelte Spitzendeckchen und Trockenblumen in meinem Restaurant allerdings nicht ausleben. Aber er wird zur Stelle sein, wenn der Herd streikt, es reinregnet oder das Klo verstopft ist. Auf ihn ist immer Verlass, außer wenn es seiner uralten, in ihrer Demenz gelegentlich sehr hellsichtigen Mutter Agnes schlecht geht, die er mit Hein im gemeinsamen Losheimer Domizil pflegt.

Und dann ist da noch Marcel.

Der Zausel aus Belgien. Polizeiinspektor in Sankt Vith und in seiner Freizeit mein … tja, was ist er denn? Freund schon, aber doch eigentlich nicht so richtig. Nach den schrecklichen Geschehnissen des vergangenen Jahres ist etwas zwischen uns passiert: Er hat mich quasi genötigt, ihm das Du anzubieten. Dann hat er mich geküsst. Irgendwie peinlich in meinem Alter. Schließlich werde ich zur Eröffnung der Einkehr schon fünfzig.

Jedenfalls gab es nach dem Kuss nur zwei Möglichkeiten: ihn in das Anderthalbpersonenbett einzuladen, das ich, wie auch mein völlig vergammeltes finsteres Haus und meinen unerzogenen Hund Linus, voriges Jahr geerbt habe, oder ihn rauszuwerfen. Nach heftigem Ringen mit heimtückischen Hormonen habe ich mich als vernünftige Matrone für Letzteres entschieden. Meine neue Zukunft soll von keinem Mann geprägt werden. Mit Schaudern denke ich an mein früheres Leben als Berliner Moderedakteurin zurück. Da hatte ich einem Mann, einem verheirateten zudem, die Entscheidungsfreiheit über mein Privatleben eingeräumt. Vierzehn quälende Jahre lang.

Die Botschaft dieses einmaligen Kusses von Marcel Langer anzunehmen hätte bedeutet, mich wieder Gefühlen auszuliefern, die unkontrollierbar sind. Um uns herum geschieht genügend Unkontrollierbares. Bestimmten Unwägbarkeiten, die man schon im Vorfeld ausräumen kann, sollte man als künftige Geschäftsfrau, die in der Eifel leben bleiben will, aus dem Weg gehen.

Am Tag nach dem Kuss bin ich also nach Berlin zurückgefahren, um dort meinen Haushalt aufzulösen und Vorbereitungen für die Verlagerung meines Lebensmittelpunktes in die Eifel zu treffen. Voller Vorfreude auf ein künftiges beschauliches Landleben kehrte ich zwei Monate später in die Gegend zurück, die ich jetzt mein Zuhause nenne.

Marcel tat erfreulicherweise so, als wäre der Kuss nie vorgefallen, und half mir gemeinsam mit meinen anderen neuen Freunden, zunächst den verfallenen Hof meines Vaters einigermaßen winterfest zu machen. Mit dem Berliner Kontinentalklima vertraut, sah ich dem Winter auf der Schneifel gelassen entgegen. Doch eine Außentemperatur von fünfzehn Grad minus in einem unisolierten, der rauen Natur von allen Seiten ausgesetzten Bruchsteinhaus auf einer windigen Anhöhe ließ mich bald eine neue Relativitätstheorie entwickeln. Ich überwinterte also in mehreren unkleidsamen Pulloverlagen. Im Frühling änderte Hein meinen Spitznamen Michelinweibchen in Sklaventreiberin um, weil ich darauf drängte, das Restaurant zur Sommersaison zu eröffnen. Aber da hatte ich meine Rechnung ohne die geradezu mediterran anmutende Gleichmut der Eifeler gemacht – der Freunde/Teilhaber und Handwerker. Stets schien die helfende Hand andernorts dringender gebraucht zu werden. Die Eröffnung der Einkehr verschob sich also um ein halbes Jahr.

Gudruns Bemerkung, ich solle mir das nicht so zu Herzen holen, bestätigte meinen Verdacht, dass man in der Eifel nur das holen kann, was bereits vor Ort ist, in dieser dünn besiedelten Gegend also eher selten einen Handwerker. Da dem hiesigen Dialekt das Wort nehmen in jeglichen Zusammensetzungen fremd ist und ich dazugehören wollte, holte ich mir also vor, diese Eifeler Einstellung zu überholen, um als Einheimische in die Gemeinschaft aufgeholt zu werden.

Das scheint mir gelungen zu sein. Denn die Igelfrau, die ich gestern in Krewinkel kennenlernte, betrachtete mich ohne Arg und Misstrauen. Sie offerierte mir interessante Kräuter aus eigenem Anbau für das Restaurant. Eigentlich heißt sie Cora, aber ihr graues Stoppelhaar, die verschmitzten Augen und die Himmelfahrtsnase mit dem winzigen schwarzen Punkt darauf lassen nun mal Gedanken an einen Igel aufkommen. Cora konnte mir zwar nicht das Gebäude zeigen, wo Marcel vor seiner Polizistenkarriere eine Kneipe geführt hatte, aber sie stellte mir den Oberguru ihrer ökologisch ausgerichteten Wohngemeinschaft vor, den langbärtigen Zopfträger Viktor. Ein bedächtiger Mann, der weise asiatische Sprüche klopfte und meinem Restaurant eine interessante Zukunft auspendelte. Ich zuckte kurz zusammen: Chinesen wünschen ihren Feinden eine interessante Zukunft. Aber wem im Gaststättengewerbe überhaupt eine Zukunft in Aussicht gestellt wird, der sollte nicht klagen; also packen wir’s an!

Erstes Gericht

Verlorene Wachteleier

in Honigsenfschaum auf Rucolakresse, von Hackklößchen begleitet

Was sich da gerade am helllichten Tag vor meinem künftigen Restaurant aus einem Sportwagen mit offenem Verdeck windet, kann nur ein Geist sein. Gespenster erscheinen zwar normalerweise nachts und entsteigen dann eher wabernden Nebelbänken als Autos mit Berliner Kennzeichen. Erst gestern hat mir Schamane Viktor aus dem belgischen Krewinkel noch versichert, auf dem alten, oftmals eingenebelten Hexenhügel Kehr müsse man jederzeit auf das Erscheinen von Boten aus einem Jenseits gefasst sein. Schon der Name des Örtchens weise schließlich darauf hin: Kehr!, hätten die Hexen des alten Weges einander raunend aufgefordert, wenn ein unliebsamer Schemen ihre Kreise störte.

Ob allerdings dieser aktuellen Erscheinung aus meiner Vergangenheit mit dem Kehrbesen beizukommen ist, wage ich angesichts der deutlich erkennbaren Körpermasse innerhalb der Konturen zu bezweifeln. Was zum Teufel sucht mein abgelegter Berliner Lover Hans-Peter auf der Kehr? Hoffentlich nicht mich; jene Katja, die er vierzehn Jahre lang am ausgestreckten Arm hatte verhungern lassen, rein seelisch, versteht sich angesichts meines Umfangs – diese Katja gibt es nicht mehr.

Er greift in den Wagen und hebt einen Säugling heraus. Ich versteinere. Mit dem Kind habe ich nichts zu schaffen, kommt mir jener Gedanke, der wohl in manchem Mann aufsteigt, dem eine frühere Geliebte ein Baby präsentiert. Eine aufwallende Hitzewelle erinnert mich daran, dass ich eine Frau und zudem nicht mehr gebärfähig bin. Das Kind in den Armen balancierend, schaut Hans-Peter unsicher zu der offen stehenden Tür, neben der das halb fertig gemalte Restaurantschild an der verklinkerten Hauswand lehnt. Dann fällt sein Blick auf mein ihm vertrautes altes Auto, das jetzt allerdings ein belgisches Kennzeichen trägt. Rote Zahlen.

»Der Mann sieht gut aus«, seufzt Gudrun, die sich neben mich ans Fenster gestellt hat, »ist aber offensichtlich vergeben. Auch wenn er nicht weiß, wie man ein Kleinkind hält. Was der hier wohl will?«

Ich zerquetsche das soeben geformte und mit einem Hauch frischer Minze versetzte Hackbällchen in meiner Hand.

»Kannst ihn haben«, murmele ich, gleich darauf wünschend, den Satz nie ausgesprochen zu haben. Gudruns Sehnsucht nach Mann und Kind hat sie schon einmal fast ins Verderben geführt. Fehlt gerade noch, dass sie sich in Hans-Peter verguckt!

»Wieso?«, hakt sie überrascht ein. »Ist der denn dir?«

»Nein!«, blaffe ich sie an. Vom Eifeler Besitzpronomen und der bevorstehenden unausweichlichen Begegnung gänzlich überfordert, reagiere ich zu langsam, als mein Hund Linus aus der Küche jagt. Er will tatsächlich nur spielen, aber das hatte ich diesem Schaf in der Vermummung eines Labrador-Staffordshire-Terriers anfangs ja auch nicht abnehmen wollen. Die riesige Bestie mit dem schwarz glänzenden Fell erschreckt selbst den abgebrühtesten Viehdoktor. Ich zögere einen Moment, möchte diesem ungebetenen Gast ungern den Schreck seines Lebens ersparen. Aber da ist der Säugling auf seinem Arm, der gerade lauthals zu plärren beginnt. Nicht, dass Linus dem Kind ein Haar krümmen würde, aber Hans-Peter könnte es vor lauter Angst fallen lassen. Oder es unwillkürlich so fest drücken, dass es sich alle Knochen bricht. Oder es dem Ungeheuer zum Fraß vorwerfen, gewissermaßen opfern, um sein eigenes Leben zu retten. Ja, so etwas traue ich ihm zu. Also renne ich hinaus.

Der Anblick, der sich mir jetzt bietet, entschädigt mich fast für jahrelanges vergebliches Warten am Telefon, für die Vorwände, Lügen und Ausflüchte jenes Mannes, von dem ich mir meine jungen Jahre habe stehlen lassen, für die Einsamkeit des früheren Daseins der heimlichen Geliebten.

Hans-Peter zittert am ganzen Leib. Mit vor Schreck geweiteten Augen blickt er auf den für ihn bedrohlich bellenden Linus, der um ihn herumspringt, als wolle er ihn einkreisen. Jetzt rächen sich Hans-Peters Versuche, der Tierliebe seiner Tochter mit Meerschweinchen, Hamstern, Schildkröten, Kanarienvögeln und Fischen beizukommen. Hätte er ihr den so heiß gewünschten Hund nicht verweigert, hätte er begriffen, dass ein derart eifriges Stummelschwanzwedeln harmlose Freude ausdrückt. Ich beobachte, wie der Berliner Lokalpolitiker seine bei Menschen erfolgreichste Waffe einsetzt: den Augenkontakt. Wäre Linus tatsächlich ein gefährlicher Hund, hätte er mit dieser Provokation den Kampf um den höheren Rang aufgenommen, und Hans-Peter wäre erledigt gewesen. Aber der Schwanz wedelt weiter. Vorsichtig nähert sich Hans-Peter wieder seinem Auto. So intensiv mit dem Überleben beschäftigt, merkt er nicht einmal, dass ich aus der Tür gestürzt bin. Linus freut sich über Hans-Peters Absicht. Dieser Hund liebt Autofahrten. Und weiß auch, dass Menschen in ihren Blechkisten oft Essbares lagern. Mit einem Satz springt er in den Wagen.

»Linus!«, übertöne ich das Schreien des Kindes und wedele mit meiner rinderhackverschmierten Hand. Der Hund gehorcht, hopst aus dem Wagen, rennt zu mir, leckt mir die Hand ab und legt sich mir dann zu Füßen.

»Katja!«

»Hans-Peter!«

Das Kind verstummt.

»Also doch«, höre ich Gudrun neben mir murmeln.

»Seit wann hast du einen Hund?« Seine Stimme klingt brüchig, und er macht keinerlei Anstalten, näherzutreten.

»Seit wann hast du ein kleines Kind?«, gebe ich zurück.

»Das würde ich dir gern erklären.«

Ausgerechnet dieser Satz! Den ich in meinem früheren Leben aus diesem Mund so oft gehört habe. Der Satz, mit dem jede aufkeimende Hoffnung regelmäßig zunichtegemacht wurde. Hier, in die frische Eifeler Luft hineingesprochen, lässt er mir wieder Tränen in die Augen steigen. Lachtränen. Ich plumpse neben Linus auf die zwei Stufen, die in mein künftiges Restaurant führen, und kann überhaupt nicht mehr aufhören zu lachen. Entsetzt betrachtet Gudrun meinen wogenden Körper.

»Was ist los, Katja, kann ich dir helfen?«

»Geh mit Linus spazieren«, bringe ich zwischen zwei Lachsalven hervor.

Anordnungen schätzt Gudrun überhaupt nicht. Schon gar nicht, wenn sie sich von einem interessanten Mann entfernen muss. Wir leben schließlich in einer extrem dünn besiedelten, männerarmen Gegend.

»Ich bringe ihn lieber ins Schlafzimmer …«

»Raucherzimmer!«, weise ich sie zurecht und lache weiter.

»Holen Sie einen Kaffee?«, wendet sie sich mit ihrem charmantesten Lächeln an Hans-Peter und streicht sich mit der freien Hand eine verirrte blonde Haarsträhne aus dem leicht geröteten Gesicht.

Verunsichert blickt er von ihr zu mir.

»Gern«, antwortet er höflich, das Angebot als Aufforderung missverstehend: »Wo ist er denn?«

Ich bekomme vor lauter Lachen einen Schluckauf und kann nicht antworten.

»Mache ich frisch«, erwidert Gudrun, der die kleine Kommunikationsstörung entgangen ist. »Sie können auch einen Schnaps haben, wenn Ihnen jetzt danach ist. Und der Hund ist wirklich lieb. Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich bin gleich wieder da.«

Als ob ihn das vor mir schützen würde.

Sie packt den widerstrebenden Linus am Halsband und zerrt ihn ins Haus.

Jetzt tritt Hans-Peter näher. Ich werde augenblicklich ernst, erhebe mich und blicke meiner tot gewünschten Vergangenheit in die Augen.

»Warum bist du so plötzlich aus Berlin verschwunden?«, fragt er und sieht mich mit dem Dackelblick an, der mich früher immer zum Schmelzen gebracht hat. Er streckt die Hand aus, zieht sie aber ungeschickt wieder zurück. Schließlich habe ich mir meine von Linus ablecken lassen. Da kriegt der hundelose Großstädter Kontakthemmungen. Was mir nur recht ist.

»Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig«, erkläre ich und drehe mich einfach um. Er folgt mir mit dem Säugling auf dem Arm ins Haus und stößt fast mit Gudrun zusammen, die geräuschvoll die Tür zum künftigen Raucherzimmer ins Schloss fallen lässt.

»Beim Googeln habe ich dein Restaurant gefunden«, erklärt er, lässt sich unaufgefordert auf einem Küchenstuhl nieder, das Kind umständlich auf seinem Schoß platzierend.

»Da siehst du’s!«, ruft Gudrun. »Hein hat dir doch gesagt, dass der Internetauftritt was bringt! Wie schön, dass du dadurch einen alten Freund wiedergetroffen hast! Ich bin die Gudrun.«

»Hans-Peter Kellenhusen«, sagt er, Gudruns ausgestreckte Rechte ergreifend, ohne sich zu erheben. Er nickt zu dem Wurm hinunter: »Bin leider nicht so gut im Umgang mit dem Kleinen.«

»Liegt wohl kaum an mangelnder Übung«, quetsche ich hervor. Hörbar schnappe ich nach der Luft, in der er den nächsten Satz kurz hängen lässt: »Meine Kinder sind aus dem Haus.«

Wenn die Kinder aus dem Haus sind … Jahrelang hat er mich damit hingehalten.

Ich fange mich schnell wieder. »Du wolltest doch Kaffee machen«, wende ich mich an Gudrun.

»Bitte keine Umstände«, floskelt er.

»Natürlich nicht«, versetze ich, deute auf das Kind und füge hinzu: »Wenn du schon eine Dame in andere gebracht hast. Meine Nachfolgerin?«

»Meine Tochter«, murmelt er. Wohl um nicht noch schlimmere Missverständnisse aufkommen zu lassen, fügt er eilig hinzu: »Sie ist die Mutter. Das ist mein Enkelkind. Vinzenz.«

»Falls Sie Zucker und Milch holen …«, bemerkt Gudrun und stellt Zuckerdose und Milchkännchen vor ihm hin.

»Danke«, antwortet er und setzt mit unerträglicher Wohlerzogenheit hinzu: »Wenn euch Milch und Zucker ausgegangen sind, übernehme ich gern den Einkauf.«

»Den würdest du hier überholen«, bemerke ich und kläre dann rasch auf: »Nehmen heißt auf Eifelerisch holen.« Ich will ihn nicht erlösen, sondern ohne weitere Ablenkung den Grund seines Aufkreuzens erfahren.

Er kommt dann auch sehr schnell zur Sache. Das Kind muss gewickelt und gefüttert werden. Mit beidem habe er Probleme.

»Warum hat deine Tochter dir das Baby überhaupt aufgehalst?«

»Sie leidet unter postnatalen Depressionen«, erwidert Hans-Peter unglücklich. »Ihr Therapeut hat ihr zu einer Erholungsreise allein mit ihrem Mann geraten. Da ich aber den Eifelurlaub mit meiner Frau schon gebucht hatte, nahmen wir kurz entschlossen Vinzenz mit.«

»Und wieso ist deine Frau plötzlich in den Fütter- und Wickelstreik getreten?«, will ich wissen. Kopfschüttelnd sehe ich zu, wie Gudrun meinem alten Lover das Kind vorsichtig abnimmt und es versonnen an sich drückt. Mit neugeborenen Kälbchen geht sie weitaus weniger liebevoll um.

»Windeln und Essen sind im Wagen«, raunt er meiner künftigen Bedienung mit jenem charmanten Grübchenlächeln zu, das ich einst unwiderstehlich gefunden hatte. Gudrun drückt ihm das Kind wieder in den Schoß und rennt los.

»Nun?«, hake ich ungeduldig nach.

»Sie ist nicht in den Streik getreten«, antwortet er, holt tief Luft und sagt tonlos: »Sie ist verschwunden.«

»Wie, verschwunden?«

»Weg. Einfach weg«, erwidert er. »Sie wollte sich hier in alten Bunkern nach Mopsfledermäusen umsehen – das ist ihr Forschungsgebiet, und deswegen sind wir ja auch hier, aber sie ist einfach nicht wiedergekommen.«

»Wann war das?«, frage ich.

»Vorgestern«, flüstert er.

»Vorgestern! Warum zum Teufel hast du deine Frau bei der Polizei nicht als vermisst gemeldet?«

»Polizei! Das geht doch nicht!«, erwidert er entsetzt. »Ich kann mir keinen Skandal leisten. Sie wird schon wiederkommen. Ich kenne sie. Es ist ihre Art, mich zu bestrafen.«

»Also hattet ihr Streit?«

Er hebt die Schultern. »Nur eine kleine Auseinandersetzung«, wiegelt er ab.

»Weil du die Kellnerin angemacht hast?«, kann ich mich nicht enthalten zu fragen, füge aber rasch hinzu: »Darunter würde sie doch nicht ihr Enkelkind leiden lassen!«

»Sie denkt bestimmt, dass sich im Hotel die nette junge Frau Marion um Vinzenz kümmert, die ihn uns schon am zweiten Tag abgenommen hat. Aber die hat heute frei. Und weil ich hier sonst niemanden kenne …«

»… hast du dir deine Google-Information über mich zunutze gemacht und willst das Kind bei mir abladen, bis sich Madame wieder bequemen, Gatten und Enkel die Ehre zu erweisen!«

»Ganz so ist es nicht«, verteidigt er sich und sie. »Ich habe mich wirklich darauf gefreut, dich wiederzusehen. Ist ja auch ein unglaublicher Zufall, dass du ausgerechnet …«

»Und wenn ihr nun was passiert ist?«, unterbreche ich ungeduldig.

»Doch nicht Gaby!«, ruft er. »Die ist sehr zäh, hat einen schwarzen Gürtel, kann sich jedes Angreifers erwehren und ist bei allem, was sie tut, außerordentlich umsichtig.«

Erstaunlich. Da erfahre ich in wenigen Minuten mehr über Gaby von Krump-Kellenhusen als zuvor in vierzehn langen Jahren. Hans-Peter hatte sie mir früher als ein kapriziöses Persönchen mit labilem Charakter beschrieben, eine Societydame, die wegen ihrer psychischen Probleme gänzlich von ihm abhängig und nur an Shoppen, ihrer Frisur und dem Erhalt ihrer Ehe interessiert gewesen sei.

»Wenn sie hier in zersprengten Bunkern rumkraxelt, kann sie in eine Spalte gefallen sein …«

»Unmöglich«, wehrt er ab, »da ist sie in Indien schon in ganz anderen Massiven herumgeturnt. Sie ist eine geübte Bergsteigerin und sichert sich immer ab.«

Mit den Bergen hatte er es ja auch. Eine ferne Erinnerung an seinen Lustschrei »Matterhorn« steigt in mir auf. Sogar den hatte ich offenbar nur geborgt.

Jetzt, da Hans-Peter so gar keine zärtlichen Gefühle mehr in mir auslöst, würde ich diese Frau sehr gern kennenlernen.

»Schau mal, wer hier ist!«

Gudrun tritt zur Seite und gibt den Blick auf unseren Freund Marcel Langer frei. Ich schüttele den Kopf. Nicht über den schwarzen Fleck, den ihm offenbar ein kappenloser Filzstift auf die hellblaue Hemdtasche geschmiert hat. Solches bin ich bei diesem liebenswerten belgischen Schludrio gewöhnt. Aber das Windelpaket in seiner vom Körper abgespreizten Hand wirkt schon arg verfremdend.

»Das ist ein alter Freund von Katja aus Berlin«, erklärt Gudrun begeistert.

»Der alte Freund?«, fragt Marcel gedehnt. Er kennt meine Vergangenheit. Als Einziger. Weil ich in eine Mordgeschichte verwickelt gewesen war und er Informationen über mich benötigte. Von meinen anderen Eifeler Freunden hat mich noch nie jemand nach meinem Leben vor der Kehr befragt. Höflichkeit oder Desinteresse, hatte ich mich in der ersten Zeit gewundert. Heute weiß ich, dass es keines von beiden ist. In diesem Grenzgebiet hat man jahrzehntelang die direkte Frage den Zöllnern überlassen und erachtet es heute noch als ungehörig, eine solche zu stellen. Man gesteht jedem das Recht zu, sein Geheimnis zu schützen. Wiewohl man sich natürlich auf diskrete Weise bemüht dahinterzukommen. Zudem gehört zum Überleben in diesem rauen Land seit jeher die Kunst dazu, alles Unerwartete und Unvertraute erst einmal mit Missachtung zu strafen. Ganz gleich, ob man nun einem Tornado, einem Krieg, einem Wildschwein, einem Ehebruch oder einem fremden Menschen ausgesetzt ist. Weder bereitet man sich darauf vor, noch wird es hinterher aufgearbeitet. Man verharrt, bis das Störende von selbst vorübergeht, man wieder normal weitermachen und so tun kann, als wäre es nie geschehen. Bleibt das Neue, wie ich zum Beispiel auf der Kehr, findet man Wege, es auf möglichst günstige Weise ins eigene Leben einzufügen, falls man es nicht irgendwie ausmerzen kann. Sogar Marcel Langer, der Polizeiinspektor aus Sankt Vith, hält außerhalb der polizeilichen Ermittlungsarbeit jegliche Form von Vergangenheitsbewältigung und Ursachenforschung, ja sogar die Begriffe selbst, für Unfug.

Kurzum, für die Leute auf der Kehr fing mein Leben erst an, als ich vor über einem Jahr hier auftauchte und alles durcheinanderbrachte. Seitdem die Ordnung wiederhergestellt ist, gehöre ich plötzlich genauso dazu wie die Flechten, die sich nach einem Gewitter in den Spalten eines vom Blitz getroffenen Baumes niederlassen. Ich gehöre jetzt so sehr dazu, dass auch mir der Mann aus meiner Vergangenheit wie ein Eindringling vorkommt.

Der Mann. Auf Marcels zutreffende Unterstellung brauche ich nicht einzugehen, denn Hans-Peter stellt sich eilfertig selbst vor und streckt die Rechte aus.

Die Marcel nicht ergreift, da er mit nervenzermürbender Langsamkeit die Windeln auf dem Tisch deponiert.

»Marcel Langer«, übernehme ich die Vorstellung, während Gudrun das Kind ergreift und neben meiner Minzhackschüssel mit sicheren Griffen auswickelt. »Polizeiinspektor aus Sankt Vith.«

Der kleine Teufel, der mich schon seit Hans-Peters Erscheinen reitet, verschafft sich Gehör: »Eben genau der Mann, den wir in dieser prekären Lage jetzt brauchen. Marcel, die Ehefrau von Herrn Kellenhusen ist spurlos verschwunden.«

»In Belgien?«, fragt Marcel.

»Wieso Belgien?«, will Hans-Peter wissen.

»Weil er dann ermitteln muss. Das ist hier Grenzgebiet«, kläre ich den Berliner Lokalpolitiker auf, »und Fledermausbunker kennen keine Grenzen.«

»Stimmt nicht«, widerspricht mir Marcel. »Die Bunker haben die Deutschen gebaut. Aber was hat das mit dem Verschwinden Ihrer Frau zu tun?«

Hans-Peter schaut versonnen zu, wie Gudrun den Enkel mit einer neuen Windel versieht, murmelt erst: »Schöne Hände«, reagiert nicht auf meinen empörten Einwurf: »Aber die Grenzen wurden doch ständig verschoben« und sagt dann stolz zu Marcel: »Meine Frau stammt aus einer Familie von extrem erfolgreichen Fledermausforschern und ist heutzutage die größte Koryphäe auf diesem Gebiet.«

Und deine Geliebte war eine übergewichtige Moderedakteurin, denke ich, mühsam den Zorn über meine mit Einfalt gepaarte Überheblichkeit von fast anderthalb Jahrzehnten unterdrückend. Mit diesem einen Satz sind alle Vorhänge gefallen, und ich muss einer sehr unangenehmen Realität ins Auge schauen. Hans-Peter hat mich nicht nur hingehalten, sondern auf der ganzen Linie belogen. Das in seiner Eingeengtheit bedauerliche, ihm angetraute Geschöpf der alten Tage, das hat es nur in seinen Gesprächen mit mir gegeben. Für mich und sein eigenes Selbstwertgefühl hatte er jene Ehefrau erfunden, die er sich erträumt hatte. Ein von ihm gänzlich abhängiges armes Hascherl, das den Kopf in die Ofenröhre stecken würde, wenn es seines einzigen Sinns, nämlich des lebenserhaltenden Ehemannes, beraubt werden würde. Aus lauter Solidarität mit einem solch erbärmlichen weiblichen Schicksal hatte ich natürlich nichts einzufordern gewagt. Und hatte, um selbst nicht unterzugehen, mit meinen Pfunden feministisches Selbstbewusstsein demonstrieren wollen. Aber ich hatte mit ihnen gewuchert. Und verloren.

Ich starre den Mann mit dem schütteren Haar, dem geliehenen Fledermausruhm und dem schon wieder plärrenden Enkel an. »Tu, tu, tu«, beschwichtigt Gudrun, steckt dem Kind einen Löffel Babybrei in den Mund und wirft Hans-Peter einen verschwörerischen Blick zu. »Braves Baby!«

»Als Fledermausforscherin hat sie in den deutschen Bunkern ein weites Betätigungsfeld«, überlegt Marcel. »Wann ist sie denn verschwunden?«

Hans-Peter antwortet erst nach kurzem Zögern. Marcels Augen verengen sich – oh, wie ich diesen Blick kenne und einst gefürchtet habe!

»Vorgestern!«, wiederholt er entsetzt. »Und da haben Sie bisher nichts unternommen?«

Hans-Peter nickt zu dem Säugling hin. »Ich musste doch auf das Kind aufpassen. Und Fledermäuse sind nachtaktiv. Es kommt immer wieder vor, dass sie mal eine Nacht wegbleibt.«

»Aber gleich zwei?«, fragt Marcel.

Hans-Peter schüttelt den Kopf. »Deswegen mache ich mir ja jetzt auch Sorgen.« Er zieht aus der Windeltasche einen Messtischplan und breitet ihn aus.

»Hier hat sie die Bunker eingezeichnet, die sie aufsuchen wollte.«

»Wieso hat sie den Plan nicht mitgenommen?«

»Sie wusste wohl auch ohne genau, wo sie hinwollte«, erwidert er.

»Dann weiß ich es auch«, bemerkte Marcel. »Es gibt hier ganz in der Nähe einen sehr großen Bunker, den sich die Umweltfritzen immer wieder vorholen, weil die Spalten voller Fledermäuse stecken. Sonst finden die armen Viecher ja keine Höhlen mehr zum Überwintern. Gehört zum Projekt Grüner Wall. Da schauen wir mal als Erstes nach. Kommen Sie!«, nickt er Hans-Peter mit der Autorität eines belgischen Staatsbeamten zu und steckt meine Taschenlampe ein, die wegen gelegentlichen Stromausfalls griffbereit auf dem Büfett steht.

Ich schiebe Gudrun die Hackschüssel zu.

»Mach bitte weiter«, fordere ich sie auf. Kommt überhaupt nicht infrage, dass sich der Mann meiner Vergangenheit mit einem Mann aus meiner Gegenwart allein auf den Weg und dabei möglicherweise mich zum Thema macht. Ungehaltenes Bellen dringt aus dem künftigen Raucherzimmer. Ich öffne die Tür, genieße kurz den Augenblick, in dem sich Hans-Peter angstvoll an Marcel klammern will, aber in letzter Sekunde Haltung wahrt und nur leicht schlotternd hinter den belgischen Polizisten zurückfällt. Ich höre sein Ausatmen, als ich Linus an die Leine nehme.

»Nur damit er nicht überfahren wird«, sage ich. »Im Wald lasse ich ihn gleich wieder los.«

»Muss das sein?«, fragt Hans-Peter.

»Vielleicht brauchen wir einen Spürhund«, bemerkt Marcel, der das verspielte, in jeder Hinsicht gänzlich unnütze Tier genauso kennt wie ich.

»Einen Bluthund«, setze ich zähnefletschend noch einen drauf, um Hans-Peters Unbehagen zu erhöhen.

»Seit wann halten Sie sich denn in dieser Gegend auf?«, fragt Marcel, als wir aus dem Haus treten und auf die Landstraße zusteuern.

»Seit vier Tagen«, erwidert Hans-Peter, blickt auf das Gebäude jenseits der Straße und bemerkt erschüttert: »Mein Gott, ist das ein heruntergekommener Hof! Was für Leute wohnen da denn?«, wendet er sich an mich.

»Nur ein Leut«, gebe ich scharf zurück. »Ich.«

»Das ist nicht wahr!«

»Ein Land, in dem Menschen ihre Häuser unverputzt lassen, um zweimal in der Woche gut essen gehen zu können, kann nicht durch und durch schlecht sein«, zitiere ich Konrad Beikirchers Kommentar zu Belgien.

Hans-Peter sieht mich etwas ratlos an. Ich drücke Marcel die Leine in die Hand und springe auf die andere Straßenseite.

»Jetzt bin ich in Belgien«, kläre ich auf und kehre mit ein paar Schritten nach Deutschland zurück.

»Ah! Daher das komische Nummernschild an deinem Auto«, lässt sich Hans-Peter ins nächste Fettnäpfchen fallen.

»Ich wüsste nicht, was an unseren Kennzeichen komisch sein soll«, bemerkt Marcel prompt und hält mir die Leine wieder hin.

»Und du hast dein ganzes Leben in Berlin für … für das hier aufgegeben? Deine schöne Wohnung gegen den Einödhof da drüben eingetauscht? Wozu? Um in der Pampa fremde Leute zu bekochen? Ich meine, du warst früher doch mal wer!«

»Wer denn?«, gebe ich spitz zurück, als wir von der Landstraße aus einen Waldweg betreten und ich Linus von der Leine befreien kann. Dass Hans-Peter meine Frage nicht beantwortet, wundert mich nicht, wohl aber, dass er keinen Kommentar zum Westwall abgibt, zu den Steinen der Höckerlinie, die jetzt unseren Weg säumen und von Linus gelegentlich beschnüffelt werden. Großstädter haben offenbar keine Augen für bösartige Eingriffe in die Natur. Aber diesem Großstädter muss ich wohl nachsehen, dass er sich um seine Frau sorgt. Wie ja früher auch schon.

»Könnte Frau Klein etwas mit dem Verschwinden Ihrer Gattin zu tun haben?«, fragt Marcel sachlich.

Ich bleibe wie angewurzelt stehen.

»Das ist doch nicht dein Ernst!«, blaffe ich den Polizisten an.

Der meidet meinen Blick.

»Was soll Katja denn damit zu tun haben?!«, tönt Hans-Peter empört.

»Mir sind hier zu viele Zufälle im Spiel. Dass Ihre Frau ausgerechnet in den hiesigen Bunkern auf Fledermausjagd geht, Sie zufällig im Restaurant einer Frau auftauchen, mit der Sie eine jahrelange …«, er räuspert sich vernehmlich, »… Freundschaft verbindet …«

»Das war alles geplant«, gibt Hans-Peter leise zu. »Ich habe Katja gesucht. Las dann im Internet von dem Restaurant. Habe dann zur Gegend das Stichwort Mopsfledermaus eingegeben. Meine Frau war Feuer und Flamme. Sie jagt übrigens keine Fledermäuse; sie studiert sie und hat sich darauf gefreut, das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden. Dann habe ich den Urlaub gebucht.«

»Und du willst davon wirklich nichts gewusst haben?«, wendet sich Marcel an mich.

Ich fasse es nicht. Jetzt kennt mich dieser Mann seit anderthalb Jahren und stellt eine solche Frage!

»Ich weiß doch immer alles!«, schreie ich ihn an. »Und darum habe ich natürlich Gaby von Krump-Kellenhusen im Fledermausbunker aufgelauert und ihr dort den Schädel eingeschlagen!«

»Entschuldigung, aber du hast mir schon mal Entscheidendes verschwiegen«, erwidert Marcel leise und fordert uns auf, ihm durch den hohen Farn zu folgen. Ich kenne den gespenstischen Anblick, der sich uns gleich bieten wird, doch Hans-Peter ist gänzlich unvorbereitet.

»Das gibt es doch gar nicht«, flüstert er erschüttert, blickt hinab in die von allen möglichen Pflanzen überwucherte Schlucht mit der riesigen zerklüfteten Betonwand. Zwei schmale Eingänge deuten den Einstieg in die Unterwelt an.

Linus jault kurz auf und prescht dann durch den Wald davon. »Linus! Hiergeblieben!«, rufe ich, aber natürlich vergebens.

»Vorsicht«, warnt uns Marcel, als wir uns an den Abstieg begeben. Ich gleite aus, falle auf den Hintern und rutsche nach unten. In seinen schwarzen, inzwischen eingestaubten Halbschuhen versucht Hans-Peter, wie ein aus der Übung geratener Seiltänzer die Balance zu halten. Glücklich unten angelangt, nähert er sich der Öffnung, in deren nach unten führendes Dunkel ich hineinsehe.

»Da wird sie doch nicht etwa reingegangen sein!«, bemerkt er entgeistert.

»Ist doch nichts neben dem Himalaja«, werfe ich ein, »da, wo sie doch sonst immer so flink rumkraxelt.«

Marcel, der sich an einem viereckigen Betonloch zwischen den Eingängen zu schaffen gemacht hat, zieht sein Handy aus der Tasche.

»Wen rufst du an?«, frage ich.

Er antwortet nicht, sondern spricht leise ins Gerät. Uns hält er mit einer Handbewegung auf Abstand.

»Blut«, verstehe ich, und »mögliche Gewalttat«.

Hans-Peter wird kreidebleich.

»Ihr beide geht am besten zur Einkehr zurück«, sagt Marcel sachlich. »Die Kollegen aus Schleiden werden gleich hier sein. Geht genau den gleichen Weg zurück, damit ihr nicht noch mehr Spuren zerstört.«

»So sagen Sie doch! Was ist da?!«, ruft Hans-Peter.

»Es sieht nach Blut aus«, erwidert der belgische Polizist. »Nicht viel, aber auch nicht wenig, vielleicht ein paar Tage alt. Muss nicht unbedingt etwas bedeuten. Nein, bleiben Sie, wo Sie sind!«

»Du hast von möglicher Gewalttat gesprochen, Marcel!«

»Ist ja auch nicht auszuschließen. Sammele lieber Linus ein, Katja. Der bellt ja wie verrückt.«

»Gaby hat Blutgruppe Null«, sagt Hans-Peter und starrt auf den Rand des Betonlochs.

»Nicht näher kommen. Gehen Sie«, befiehlt Marcel und setzt begütigend hinzu: »Sie können doch das Blut Ihrer Frau, falls es das ist, sowieso nicht identifizieren.«

Zittrige, kaltnasse Finger greifen nach meinen. Ich zucke kurz zusammen. Die erste Berührung nach anderthalb Jahren. Nach einer Stunde des Wiedersehens. Irgendwas, das ich nicht benennen kann, geht tief drinnen in mir vor. Irgendwas bricht da auf, was längst begraben sein sollte. Jetzt bloß nicht der Dackelblick. Ich schaue zu Marcel hinüber. Eine schlanke Statue mit erhobenem Arm. Mund und Augen gleichen Strichen.

»Komm, beruhige dich, alles wird gut«, sage ich mehr zu mir als zu Hans-Peter, als ich mit ihm an der Hand wieder emporklimme, »freu dich doch, dass da unten keine Leiche liegt.«

»Dein Zynismus ist unerträglich!«, schreit er mich an, reißt seine Hand los, verliert die Balance und stürzt zurück ins Loch.

Ich kümmere mich nicht um ihn, bin irgendwie erleichtert, seine Hand nicht mehr in meiner zu spüren, steige allein auf und rufe laut meinen Hund. Der kommt nicht, sondern bellt weiter. So, wie ich ihn noch nie gehört habe. Irgendwie verzweifelt. So, als ob er mich rufen würde. Als ob er ratlos sei. Von böser Ahnung beflügelt, fange ich an zu rennen. Jetzt, etwa hundert Meter vom Bunker entfernt, sehe ich Linus zwischen zwei Fichten, von denen eine tot ist.

Genau wie die Frau, die auf eine Decke gebettet neben meinem Hund liegt.

»Nein!«, schreie ich in den Wald hinein. »Nein!«

Ich kenne die Tote. Es ist nicht Hans-Peters Frau.

Zweites Gericht

Katjas Mammutragout

Hirschbraten in Printen-Backpflaumen-Soße auf Mammutpasta mit gerösteten Steinpilzblättchen und Cranberrys

»Nichts anfassen«, höre ich Marcel von fern rufen. Ich schalte seine Stimme aus, lasse mich auf dem Waldboden nieder, blicke auf die geschlossenen Augen der sogar mit offenem Mund friedlich lächelnden toten Frau, bette ihr winziges altes Köpfchen auf meinen Schoß und streichele ihr sanft die Schläfen. Tränen rinnen mir über die Wangen und tröpfeln auf die von einem verblichenen, aber sauber gebügelten Blümchenstoff verhüllte ausgemergelte Brust der Greisin.

Linus hat das Bellen eingestellt und sich neben uns gelegt. Er stößt kleine fiepende Klagelaute aus. Auch er hat Agnes gekannt, die Mutter von Jupp. Die ich noch nie irgendwo anders als in ihrem Bett in der winzigen Dachstube gesehen habe. Seit Jahren hat sie dort vor sich hingedämmert, liebevoll umsorgt von ihrem Sohn Jupp und dessen Lebensgefährten, meinem Freund und Geschäftspartner Hein. Einem ihrer seltenen lichten Momente habe ich meine Freiheit zu verdanken. Eine seltsame Frage steigt in mir auf: Hat sie vor ihrem Tod durch die Bäume in den Himmel hineinblicken können?

»Gott sei Dank!«

Der erbarmungslose Erleichterungsschrei reißt mich aus der Versenkung. Ich würdige Hans-Peter keines Blickes.

»Wie kommt Jupps Mutter hierher?«, fragt Marcel erschüttert. Er fällt neben mir auf die Knie und streichelt Agnes’ Hände. Dass sie tot ist, verwundert ihn ebenso wenig wie mich. Bei jedem unserer Besuche hatten wir uns darüber gewundert, dass sie noch lebte. Vorsichtig lege ich ihren Kopf wieder auf das nach Veilchen duftende frisch bezogene Daunenkissen und erhebe mich.

»Weg, weg! Ein großes Tier!«, stößt Hans-Peter plötzlich aus.

Marcel richtet sich langsam auf und blickt in die Richtung, die Hans-Peters zitternder Arm anweist.

»Ah, jetzt wissen wir, wie Mutter Agnes in den Wald gekommen ist!« Zu Hans-Peter gewandt fragt er kopfschüttelnd: »Haben Sie noch nie ein Pferd gesehen?«

»Ja, natürlich«, stottert der Berliner, »aber so zwischen den Bäumen im Gegenlicht …«

Ich kann ihm seinen Schreck nicht verdenken. Jumbo ist ausgesprochen Respekt einflößend, mit seinen mächtigen Ausmaßen gewissermaßen eine fleischgewordene Erinnerung an vorzeitliche Riesenviecher. Neben diesem kolossalen braunen Ardenner wirkt sogar der vierschrötige Jupp wie ein kleiner Knabe. Das Tier am Zügel haltend, stapft er mit gesenktem Haupt auf uns zu. Unter den schweren Hufen des formidablen Rückepferdes bebt der Waldboden im langsamen Takt eines Trauermarschs. Aus verweinten Augen im noch mehr als sonst geröteten Gesicht sieht uns Jupp blicklos an, reicht dem ihm fremden Hans-Peter die Zügel, fällt vor seiner Mutter auf die Knie und bricht in ein lautloses Weinen aus, das seinen ganzen breiten Körper erschüttert.

Marcel berührt ihn sanft an der Schulter.

»Es tut mir so leid, Jupp«, sagt er, »aber wir müssen reden. Die Schleidener Polizei wird gleich hier sein.«

Jupp wendet sich abrupt um.

»Die Polizei?«, fragt er genauso entsetzt wie Hans-Peter soeben. »Was soll die denn hier?«

Ich kann Hans-Peters verzweifelte Versuche, mir Jumbos Zügel in die Hand zu drücken, nicht mehr ignorieren und schnauze ihn an: »Bind ihn fest! Sind genug Bäume hier!«

»Festbinden?«, fragt Jupp tonlos. Prompt hält er Marcel seine Hände hin wie der Verbrecher, der alles gestanden hat und nur noch abgeführt werden möchte.

»Warum?«, fragt Marcel und schiebt Jupps Hände sanft fort.

»Sie wollte das so«, flüstert Jupp. »Allein. Sie war heute Morgen ganz klar. So wie lange nicht mehr. Ich habe sie angefleht. Es ging ihr doch besser. Sie sollte nicht allein sterben. Aber sie wollte es so. Im Wald. Noch einmal lebendes Holz sehen, hat sie geflüstert. Es war ihr letzter Wunsch.«

Er reißt die Augen weit auf und schreit uns an: »Sie hat mich nie um etwas gebeten! Nie etwas gefordert! Ich musste es doch tun!«

Ich zupfe Marcel am Hemd.

»Lass ihn Mutter Agnes nach Hause bringen«, flüstere ich. »Das muss die deutsche Polizei doch nicht wissen.«

»Warum Polizei?«, fragt Jupp beunruhigt. »Meine Mutter ist nach sehr langer Krankheit gestorben. Ganz normal.«

»Und keineswegs unerwartet«, setze ich hinzu. »Schnell, wir helfen dir, sie aufs Pferd zu laden.«

»Nein!«

Marcel ist sehr bestimmt. »Tut mir leid, Jupp, aber das geht wirklich nicht. Es gibt noch einen anderen Fall; deshalb kommt die Polizei her, und dessen Aufklärung darf nicht behindert werden.«

Ich finde die Sache höchst unbehaglich, muss aber Marcel recht geben. Jumbos Eindrücke im Waldboden lassen sich nicht ungeschehen machen und könnten die polizeilichen Ermittlungen in eine falsche Richtung lenken. Mopsfledermausforscherin von Mammut verschleppt, titele ich in Gedanken eine Schlagzeile. Und frage mich betroffen, wieso ich sogar angesichts des Todes einer mir nahestehenden Frau immer noch in verkaufsträchtigen Häppchen denke. Was muss passieren, damit ich endlich den Zynismus meines alten Berliner Reporterlebens loswerde?

»Ich kann sie doch nicht hier liegen lassen!«, jammert Jupp.

»Du sagst der Schleidener Polizei genau, wie es war, und dann ist gut. In der Pathologie werden sie eine natürliche Todesursache feststellen«, sagt Marcel und setzt wie nebenbei hinzu: »Oder etwa nicht?«

Da ist sie wieder, die gut getimte perfide Ermittlungstaktik des belgischen Polizisten. Eine erneute Mahnung, keine zärtlichen Gefühle gegenüber diesem scheinbar so verständnisvollen Mann aufkommen zu lassen. Angeekelt betrachte ich den schwarzen Filzschreiberfleck auf seiner Hemdtasche. Darunter schlägt kein Herz.

Jupp entgeht Marcels Unterstellung gänzlich: »Pathologie! Die schneiden doch nicht meine Mama auf!«

»Keine Sorge, Jupp, gängiges Gift lässt sich im Körper relativ leicht nachweisen beziehungsweise ausschließen.«

Jupp wird kreidebleich.

»Bei einer Frau, die mit Medikamenten vollgepumpt ist?«, werfe ich ein. »Und hör auf, den Ermittler zu spielen. Darfst du gar nicht. Du bist auf bundesdeutschem Gebiet.«

Ende der Leseprobe