Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial San Pablo

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Alternativas-S

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2015

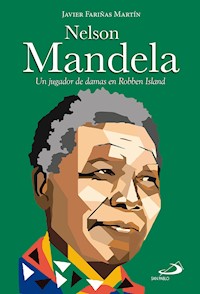

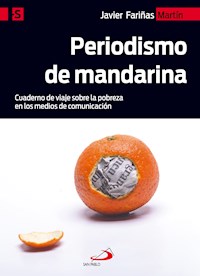

El autor de este libro se adentra en el mundo de la pobreza y de los países empobrecidos desde su experiencia como periodista y su compromiso en la construcción de un mundo más justo y más humano. Tomando como referencia algunos de los lugares donde el empobrecimiento, el hambre y la falta de libertad han sido y son más acuciantes (Rusia, Bosnia-Herzegovina, Guatemala, Filipinas, Cuba, Burundi, Ruanda, Venezuela, Haití, las fronteras que atraviesan los migrantes...), Javier Fariñas relata en primera persona sus experiencias y recuerdos para construir un ensayo sobre cómo es y cómo debería ser el modo en que los medios de comunicación se acercan a la realidad de los más desfavorecidos de nuestras sociedades. Con prólogo de Julián del Olmo, director de Pueblo de Dios (La 2 de TVE), el libro contiene, además, entrevistas a los periodistas y escritores Martín Caparrós y Pedro Simón.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 337

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Javier Fariñas Martín

Periodismo de mandarina

Cuaderno de viaje sobre la pobreza en los medios de comunicación

© SAN PABLO 2021 (Protasio Gómez, 11-15. 28027 Madrid) Tel. 917 425 113 - Fax 917 425 723

E-mail: [email protected] - www.sanpablo.es

© Javier Fariñas Martín

Distribución: SAN PABLO. División Comercial Resina, 1. 28021 Madrid

Tel. 917 987 375 - Fax 915 052 050

E-mail: [email protected]

ISBN: 9788428564038

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio sin permiso previo y por escrito del editor, salvo excepción prevista por la ley. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la Ley de propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos – www.conlicencia.com).

www.sanpablo.esA los que intentan saltar la valla, se atreven a cruzar los mares y océanos en una patera, recorren con los pies descalzos un continente casi siempre hostil y no merecen ni una sola línea en el periódico del día.

«¿Y toda esta gente? ¿Quién contará lo que les está pasando? Hemos venido para contarlo, ¿no? ¿No es eso lo que hacéis los periodistas?».

David Jiménez, Queremos saber.

«Lo que sirve es una toma de posición moral: tienen razón las víctimas».

Furio Colombo, Últimas noticias sobre el periodismo.

«El periodismo es uno de esos oficios que se aprende cometiendo errores».

David Randall, El periodista universal.

Periodismo de degustación

Periodismo de mandarina es el sugerente título que Javier Fariñas Martín ha puesto al libro que tienes en tus manos, en el que se adentra en el mundo de la pobreza –con nombres propios– y de los países empobrecidos. Javier Fariñas es un «reportero de interiores» que va por la vida tomando notas en su cuaderno de campo de lo que ve, oye, siente y vive la gente para luego contarlo en prensa, radio y televisión y ahora en este libro. Javier no suelta las palabras a bote pronto, de oficio, para venderlas al por mayor, sino que prefiere la venta al detalle, después de haberlas pasado por la túrmix del corazón, para darles la impronta de la veracidad y la credibilidad, dos características esenciales para que la ética y la estética de la comunicación homologuen el producto.

Su trayectoria profesional de largo recorrido (becario en el extinto diario Ya, una década en la Radiotelevisión Diocesana de Toledo, coordinador durante varios años del Departamento de Comunicación de AIN y, en la actualidad, profesor en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Pablo-CEU y redactor jefe de la revista Mundo Negro) y su condición de «cristiano comprometido en la construcción de un mundo más justo y más humano» lo han llevado a países, paisajes y personajes donde la «Pobreza» se escribe con mayúscula. Pobreza de miseria pura y dura, de guerras de nunca acabar, de violencia extrema y de injusticia institucionalizada. Los «pobres» de los que habla Javier no son anónimos, tienen nombres, apellidos y sueños, aunque muchas veces estos acaben en pesadilla.

El profesor de Ciencias de la Comunicación sale a relucir en la redacción, con cuidada caligrafía literaria, y en la clase práctica de periodismo social que imparte en las narraciones y comentarios. A Javier, como a Carmela, la protagonista de la película Conducta, le gusta que «suenen las palabras» y por eso utiliza «palabras que cuentan cosas, palabras que hablan de otros, palabras necesarias para conocer a los demás».

Javier es un «albañil del periodismo», por eso emplea las palabras para construir puentes de ida y vuelta entre personas, culturas, ideologías y credos. Palabras sólidas y consistentes, cimentadas en la experiencia personal y en la coherencia entre el hecho y el dicho, para que los puentes no se vengan abajo a las primeras de cambio. Construye sus relatos como los puentes romanos, piedra sobre piedra, para que sobrevivan al tiempo y al espacio.

El «periodismo de mandarina» que ha acuñado Javier es una variedad del «periodismo comestible» que se puede ver, oír, oler, gustar y tocar porque tiene cuerpo y alma. La cáscara, que es lo visible de la mandarina, es el envoltorio del fruto que esconde dentro. La parte sustancial son los gajos que, aunque separados, están bien tramados. La humilde mandarina sobre la mesa del profesor, el primer día de clase, le sirve a Javier para explicar a sus alumnos lo que es el periodismo por dentro y por fuera. El buen periodismo tiene que ser «comestible», como la mandarina, y se tiene que consumir con total garantía, sin temor a que cause indigestión o diarrea, ni suba el colesterol como la comida basura (fast food). Javier hace un periodismo de «degustación» (de master chef) aderezado con una pizca de ironía para que su sabor agridulce deje huella en el paladar del consumidor.

Hay un periodismo «virtual», emergente y preocupante, que cuenta las cosas pero sin atreverse a llamarlas por su nombre ni descubrir sus entresijos para que nadie se dé por aludido. Cuenta las guerras pero esconde a las víctimas, habla de pobreza (con datos estadísticos) pero no de los pobres, llama la atención sobre el hambre en el mundo pero se despreocupa de las personas que la padecen. No quiere crear mala conciencia y menos incomodar a los poderes económicos y políticos y, como nadie es culpable ni responsable de lo que sucede en el mundo, todos felices y contentos. Menos mal que de vez en cuando saltan a la vista imágenes tremendas (como la de Aylan, el niño sirio de tres años que apareció ahogado en una playa de Turquía porque el bote que le traía a Grecia naufragó, y en él murieron también su madre y su hermano de cinco años) o golpean nuestros oídos historias increíbles que nos cortan la respiración. Entonces ponemos el grito en el cielo y en la tierra, aunque tan pronto como pasa el impacto emocional volvemos a las andadas. Ahí están llamando a nuestra puerta, si es que antes no han muerto en el camino, miles de refugiados esperando que les dejemos entrar. Ahí están las «guerras de papá», alimentadas con nuestras armas, mientras las contemplamos como si la cosa no fuera con nosotros.

A Javier le gusta llamar a las cosas y a las personas por su nombre y esto le da un valor añadido a los hechos que recoge en caliente. Y, tal y como dice en una de las entradas de su blog, está encantado con su trabajo: «la profesión me ha hecho feliz porque he topado con los grandes momentos del hombre: la risa, el llanto, la confidencia, el lamento y la esperanza».

Julián del Olmo

Director de Pueblo de Dios (La 2. TVE)

Los nadies

Sueñan las pulgas con comprarse un perro

y sueñan los nadies con salir de pobres,

que algún mágico día

llueva de pronto la buena suerte,

que llueva a cántaros la buena suerte;

pero la buena suerte no llueve ayer,

ni hoy, ni mañana, ni nunca,

ni en llovizna cae del cielo la buena suerte.

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada.

Los nadies: los ningunos, los ninguneros,

corriendo la liebre, muriendo la vida,

jodidos los nadies, jodidos:

Que no son, aunque sean.

Que no hablan idiomas, sino dialectos.

Que no practican religiones, sino supersticiones.

Que no hacen arte, sino artesanía.

Que no aplican cultura, sino folklore.

Que no son seres humanos, sino recursos humanos.

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada.

Que no tienen cara, sino brazos.

Que no tienen nombre, sino número.

Que no figuran en la historia universal,

sino en la crónica roja de la prensa local.

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada.

Los nadies: los nada,

los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.

Los nadies: los hijos de nadie...

Los nadies: los dueños de nada,

jodidos, jodidos, jodidos, jodidos...

Eduardo Galeano

Introducción

Menudencias[1]Años ha comencé a interiorizar los rudimentos de esta profesión en un periódico de provincias. En aquellos días rapiñábamos lo que podíamos, por lo general piezas pequeñas. Se trataba de sumar las palabras necesarias para contar historias breves, menudas, que los redactores avezados dejaban en la mesa de redacción dispuestas para que algún currinche se atreviera a hacerlas realidad. Y de esas noticias breves escribimos muchas sobre muchos temas. Eran historias sueltas, enmarcadas normalmente en una columna, y que amontonaban tanta vida cotidiana como una mañana de domingo en Cascorro.

No sé si es algo heredado de entonces, pero todavía hoy acumulo esa inquietud por la menudencia, por cuál será la próxima trastada de un niño travieso en una tienda de todo a cien o por la impaciencia de los peatones que anhelan el verde de un semáforo. Y con ese mirar quisquilloso hoy me fijo en Mogadiscio, donde sus calles vuelven a tener las placas que las identifican, y las viviendas, el número que las ubica. Si mi juvenil periódico de provincias hubiera estado en la capital somalí y la noticia hubiera sucedido en mi época de aprendizaje, probablemente me hubiera tocado escribir ese breve, en el que el quién, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué se deberían condensar en apenas tres o cuatro líneas. Una historia sencilla y menor que, sin embargo, considero más importante para la gente que una resolución de las Naciones Unidas que nadie se atreve a cumplir.

No recuerdo cómo se llamaba mi profesora de Mecanografía. Después de una pregunta apresurada en el grupo de WhatsApp en el que estamos varios amigos de aquellos tiempos, tras algunas consultas a fuentes primarias y secundarias, no hemos llegado a la certeza del nombre. ¿Doña Marina? ¿Doña Carmen? ¿Doña Rosa? ¿Doña Ana? A falta de memoria o de fuentes más solventes y eficaces, casi por aclamación creemos que es, o era, doña Ana, porque ya entonces era una persona muy mayor, o al menos esa percepción teníamos. Es posible que no guardemos el recuerdo de su nombre porque para nosotros fue siempre la profesora. La profe, cuando aludíamos a ella dentro y fuera del aula.

La academia donde aprendí a golpear con sentido y orden las teclas de la máquina de escribir estaba situada en el primer piso de un edificio viejo de la arteria de Usera, un populoso barrio del sur de Madrid. Matriculado como estaba en un colegio masculino, aquella sala alargada con máquinas de escribir que tronaban como santa Bárbara el día de su fiesta, se convirtió en el primer espacio académico de intercambio bien entendido. Chicas y chicos nos afanábamos en hacerlo tan bien y tan rápido como el vecino o como la vecina de al lado o de enfrente. Eran tiempos de la antigua Educación General Básica, la EGB por la que nos regimos ciertos padres de ahora. Séptimo u octavo de EGB, no podría precisar. A punto de traspasar la frontera del Bachillerato, del BUP, en cualquier caso.

Aquellas clases eran cacofonía en estado puro. Letras como disparos al ritmo endiablado de los dedos. El ruido de los rodillos, del papel, de la vuelta de las hojas, de pasar las páginas del método para seguir las pautas, para repetirlas hasta el infinito, para memorizarlas e interiorizarlas. Para no olvidarlas hasta hoy. Una vez que adquiríamos ciertos rudimentos, cuando la profesora comprendía que éramos capaces de no atorarnos demasiado con los dedos, podíamos copiar textos de algunas revistas que siempre estaban por allí como material de apoyo a la docencia. Copié y copié en esos dos años infinidad de artículos, de toda temática y condición, de publicaciones de todo pelaje. Leer, teclear y volver a leer, para volver a teclear. Una hora con las teclas entre los dedos.

En aquella academia, por la que mis padres pagaban 1.000 pesetas al mes, todas las palabras, todas las combinaciones de letras posibles, martilleaban los oídos. Al principio aquel ametrallamiento sistemático, que tenía lugar a la hora de la siesta, era una condena a la que, poco a poco, te acostumbrabas. Incluso le cogías cierto gusto.

Mis primeros trabajos medianamente académicos los completé con una máquina de escribir roja. Una Olivetti pequeña, regalo de mi abuela por mi Primera Comunión. Después llegó un ordenador, y después otro, y después otro. Y los trabajos pasaron a ser en silencio.

Las redacciones en las que he trabajado, por una mera cuestión cronológica, no han conocido el repiqueteo de las palabras. Han sido espacios más o menos ruidosos, pero sin el traqueteo del tipo contra el papel y el rodillo. Quienes sí lo han conocido, como mi amigo Diego Tapia, recurren a una imagen, o a un sonido, muy parecido al que se convirtió en la banda sonora de mi infancia en aquella academia de Mecanografía: un aluvión de palabras, de rodillos girando, de golpes para sortear una línea y pasar a la siguiente, y de algún que otro exabrupto más o menos sonoro cuando la cosa no funcionaba bien, las palabras elegidas no eran las correctas, las ideas no corrían tanto como los dedos o, simplemente, el relato comenzado no valía la pena. Tiempos en los que no se podían salvar los textos apretando a la vez un par de teclas, en los que la memoria hacía referencia solo a la mente del periodista y no a los gigas de un determinado disco duro. Periodismo menos voraz pero, posiblemente, más auténtico que el actual, volcado en las plataformas, en cómo hacer un tuit, cómo ser más rápido, cómo utilizar las diferentes redes sociales que tenemos a nuestro alcance…, pero olvidándonos, en ocasiones, de lo fundamental, que es contar historias.

Desde la teoría y la práctica del periodismo, son muchas las definiciones sobre esta profesión –o este oficio– que se han desparramado sobre los no menos numerosos manuales y libros que reflexionan sobre este campo del hacer y del saber. Una de ellas, es posible que no demasiado ortodoxa pero sí muy elocuente, es la que en una ocasión ofreció el fundador y durante mucho tiempo director de La Repubblica, Eugenio Scalfari, para quien periodista «es gente que le cuenta a la gente lo que le pasa a la gente»[2]. En esta imagen, que cuadra mucho con el mandamiento universal repetido por mil y uno de los grandes del periodismo de salir a la calle, ver lo que ocurre, volver a la redacción y contarlo, me encaja mucho más la tormenta interminable de caracteres impactando contra el papel blanco impoluto que la asepsia y el silencio de los textos redactados con el ordenador, con el atajo del corrector automático y el soporte siempre impagable de Internet. No me opongo, ni de lejos, a lo que ha significado el avance tecnológico al que estamos asistiendo, y que nos convierte en verdaderos seres privilegiados, pero sí creo que con la frialdad del teclado casi silencioso perdemos algo de magia, perdemos algo de frescura. Perdemos, discúlpenme la pedantería, algo de glamour.

La actriz cubana Alina Rodríguez, en la película Conducta[3], en la que fue su último gran trabajo antes de fallecer a finales de julio de 2015, interpretaba a Carmela, una veterana maestra de sexto grado en un colegio de La Habana. Carmela es la profesora de Chala, un niño de 11 años que vive en un contexto social y familiar desestructurado, lo que le llevará a un colegio de conducta, una especie de internado para niños con problemas de comportamiento o con familias quebradas. En un momento de la historia, Carmela está tecleando un informe en una de esas máquinas como aquellas con las que yo aprendí a mecanografiar. Una compañera del claustro, al oírle golpear con fuerza las teclas, le pregunta por qué no hace ese trabajo en una computadora. Y la veterana maestra responde: «Me gusta que suenen las palabras».

Ahí está una de las claves de bóveda de este texto. Suscribo las palabras del guion puestas en la boca de Carmela. «Me gusta que suenen las palabras». Que suenen por sí mismas. Me gustan aquellas que solo necesitan ser colocadas en el lugar oportuno. En el momento justo. Palabras llenas que no necesiten más que ir acompañadas de otras de su estirpe, sean estas adverbios, verbos, sustantivos, adjetivos. Palabras que nos cuenten cosas. Palabras que nos hablen de otros. Palabras necesarias para conocer a los demás.

Por eso, más allá de lo vintage de querer recuperar la banda sonora de las teclas sobre el papel y el rodillo, de la tinta desvirgando folios en blanco, mi deseo de que ese sonido no desaparezca metafóricamente de las redacciones tiene que ver con el impacto que las palabras deben causar en aquellos que nos leen, nos escuchan o nos ven. Nuestros relatos deben estar plenos de sonido. Nuestras palabras deben sonar. Y, además, si lo que tratamos de contar es la vida, sin aditivos, de los que no suelen aparecer en los medios de comunicación –los empobrecidos, los que no tienen historial en las hemerotecas, los condenados al silencio–, nuestras palabras deberán ser más ruidosas, más justamente ruidosas que las dedicadas a los demás: a los políticos, a los deportistas, a los famosos, a los oportunistas, a los trepas. Más ruidosas que las dedicadas a los triunfadores.

Para los empobrecidos, como decía Carmela en Conducta, son necesarias palabras que suenen.

Poco rimbombante, pero no menos relevante para animarme a dejar estas reflexiones en un papel, fue lo que me ocurrió en la primavera de 2014 en un ambiente universitario donde, es posible, jugué con el prejuicio de que los jóvenes que tenía delante eran personas preocupadas por los demás. Con el ejemplo de tantos chicos y chicas que hacen las américas, las asias o las áfricas todos los veranos en busca de echar una mano al prójimo, sobreentendí que aquel puñado de chicos que tenía delante de mí formaba parte del perfil solidario de nuestra sociedad. La excusa informativa fue el enésimo naufragio de inmigrantes subsaharianos frente a las costas europeas. Otro Lampedusa acababa de producirse y pedí a los jóvenes su opinión. ¿Qué les sugerían aquellos que se jugaban la vida para llegar hasta nuestra tierra? El silencio fue la primera y la segunda respuesta. Sin un resquicio para el desaliento, les animé a sacar un papel y plasmarlo en un pequeño texto. Algunos jugaron con informaciones más o menos incompletas, otros con lugares comunes, otros con un buenismo o un egoísmo bien interpretado. Todos menos una.

Aquella chica daba vueltas al bolígrafo como el examinado al que han cambiado, sin avisar, un temario que se sabía. Nada. No había idea que plasmar. Como no nos jugábamos nada más que revolotear con las ideas propias, no quise forzarla a escribir algo que o no sentía o no quería expresar. Pero, al cabo de un rato, me pidió que me acercara y charlamos un rato sobre el fenómeno migratorio, tras lo cual la inquirí por el blanco de su folio. «Perdone, no tengo opinión sobre esto. Nunca me he parado a pensar en ellos». «Nunca me he parado a pensar en ellos». No me escandalizó. Me sorprendió. Y me dolió. Mucho. Y me dio que pensar. ¿Qué estamos haciendo para que una joven políglota, con mundo y con formación no se haya parado a pensar qué ocurre para que miles de hombres y mujeres se jueguen su vida, la vendan o se dejen explotar para llegar a un paraíso donde no se los quiere? Algo estamos haciendo mal. Y por la parte que me toca, la de aquellos que nos dedicamos a contar las historias de los demás, incidí en la autocrítica. O no hablamos de ellos, o lo hacemos de una forma que generamos el efecto contrario al que ellos se merecen.

«Nunca me he parado a pensar en ellos».

De forma muy gráfica lo dejó escrito Iñaki Gabilondo en El fin de una época, cuando señala que «del mismo modo que nos bañamos o nos afeitamos, no podemos andar por la vida sin saber qué está pasando»[4]. Y las personas migrantes, los empobrecidos y los que viven de Cáritas también forman parte de eso que está pasando.

En este paso obligado que es la introducción me detengo en otro escalón. También relativamente reciente. Abril de 2013, cuando me incorporo a la revista Mundo Negro. Llego aquí con un bagaje de 10 años de trabajo en la radio y la televisión de provincias, y otra década de labor en la comunicación institucional de una organización dedicada al conocido como Tercer Sector. Y, sobre todo, llego como un liviano conocedor de lo que ocurre en África. Asiduo lector de prensa, era conocedor de los titulares, o sea Boko Haram, la crisis de Malí, la enfermedad de Nelson Mandela… y poco más. Por eso cuando llegué a la redacción de la revista dediqué los primeros días a buscar lo que decían los periódicos generalistas y los portales informativos de nuestro país sobre el África subsahariana, que es el auténtico foco de atención de la veterana publicación. Nada. Eso es lo que encontré durante días y días. Una cincuentena larga de países. Más de mil millones de personas. El granero y la principal reserva minera del mundo. Regímenes políticos de todo pelaje y condición. Elecciones y competiciones deportivas. Lenguas. Culturas. Manifestaciones artísticas. Empresarios brillantes. Investigadores punteros. Y nada más allá de los tópicos del terrorismo, el hambre o la corrupción. Buscaba África y africanos. Pero si hubiera buscado pobres o empobrecidos, posiblemente la respuesta hubiera ido en la misma dirección. La historia, como siempre, es la de los vencedores, la de los exitosos.

Aunque mi llegada a la revista antecedió al vacío intelectual de aquella joven sobre los inmigrantes, ahí podía estar la respuesta. No hay nada que pensar, porque nos hemos dedicado a contar poco sobre ellos, más allá de unos tópicos, unas historias y unas relaciones que no nos interpelan, no nos hacen replantearnos nuestra forma de vida y, sobre todo, no nos incomodan.

Añado aquí tres citas, leídas cuando amasaba estos capítulos que llevan forma de libro. Dos del día 28 de mayo de 2015. Una, de tres días después. Las copio y las cito.

Primera:

El lunes murió un chico. No hemos visto nada en las noticias. Ni políticos dando el pésame, ni la opinión pública movilizándose. No era europeo, y esa es la única causa. Bueno no, la única no. También era pobre. Un nadie[5].

Segunda:

El 16 de enero, según denunciaron desde el Consejo de Informativos de TVE, en un mismo telediario se dedicaron solo unos pocos segundos a informar de las denuncias del Consejo de Europa por las devoluciones en caliente de inmigrantes o a la comparecencia ante el juez por corrupción de Sonia Castedo, exalcaldesa de Alicante, mientras se empleaban casi cuatro minutos en informar del Día de la croqueta. La consigna #jesuiscroquette se difundió por el sistema interno de los trabajadores, como ironía para denunciar la banalización de los contenidos de los Telediarios[6].

Tercera:

Todos tenemos la tendencia a creer que nuestro pequeño mundo es el mundo entero; todos solemos medir la realidad por la vara de lo poquito que conocemos. Y, sobre todo, intentando no ver lo que nos duele, lo que nos incomoda. Esto es algo muy humano; es un rasgo incluso positivo para nuestro equilibrio psicológico, una buena defensa de nuestra mente[7].

Con estos ingredientes bullendo dentro de mí, macero una reflexión que no es nada original, pero que quería compartir, con todas las contradicciones de las que soy capaz, pero también, igual que los boxeadores, con la capacidad de encajar todas las críticas que ustedes me trasladen.

He aquí algunas de las motivaciones que me han llevado a acometer estas páginas que siguen, en las que me alejo de cualquier doctrina y con las que no tengo, ni de lejos, el ánimo, las ganas, la actitud o el conocimiento necesarios para dar lecciones de nada a nadie. Siempre me he sentido en el banco de los aprendices. Escuchando y preguntando. Tomando notas. Recogiendo ideas. Y con esa actitud escribo este libro, que está plagado de contradicciones, pero que intenta recoger la desazón que me provoca el silenzio stampa que se cierne con frecuencia sobre los desheredados de la tierra.

Es la primera vez, después de completar la eterna tesis doctoral, que afronto un texto que excede los límites del reportaje. Los periodistas, y parafraseo de memoria a Pedro Simón, bailamos con los textos en baldosas de ocho mil, diez mil, doce mil caracteres con espacios cuando es un reportaje. Bailamos pegados a la actualidad en escenarios mucho más pequeños cuando se trata de noticias de menor fuste. Incluso, en mi bitácora me autolimité a las 20 líneas de rigor que lleva en su cabecera. Por eso, esto me da cierto vértigo. Ahora me he amarrado a la cintura de un texto de más largo alcance. He pasado del spot publicitario al largometraje sin palomitas para contar lo que ya he contado con un café delante a muchos colegas, compañeros, familiares y amigos. A poner por escrito algunas ideas que comparto con otros. A contar lo que no he podido en otros textos ya escritos. Por eso, en determinados momentos de estas páginas me trasladaré a mi blog, a historias ya firmadas o a testimonios que recogí, guardé y que ahora entiendo que se ajustan a esta reflexión como una cuña de madera a una mesa que cojea.

En este contexto se enmarcan las dos entrevistas que aparecen en esta obra y que he publicado en Revista 21 en los meses de junio y agosto de 2015. Los entrevistados son los autores de dos de los libros que más me han impactado siempre. Uno, Pedro Simón, autor de Peligro de derrumbe, una novela en la que pone rostro a los caídos por la crisis que sacude nuestra sociedad. Duro. Muy duro. Otro, Martín Caparrós, autor de El hambre, título que me he ido bebiendo a sorbitos porque era incapaz de tragar tanta dureza de un solo golpe. Fabulosos ambos. Necesarios ambos, aunque nos duelan. Y les aseguro que duelen. Los dos han sido publicados en el momento de la gestación de Periodismo de mandarina (el de Martín Caparrós ya había sido publicado en Argentina a finales de 2014,y aquí llegó la edición española). Los dos me han dejado cicatriz. Por eso, no compartir sus palabras en estas páginas hubiera sido un delito. Su pensamiento va más allá. Sin el corsé que imponen los redactores jefe para que los contenidos cuadren con las páginas de la publicación, las conversaciones con Caparrós y Simón aparecen aquí sin los obligados recortes que precisaron en aquel momento.

Las dos han ejercido el rol de clase magistral de sendos profesionales que han mirado de frente a los que menos tienen y que se han arremangado para contarlo. Un ejercicio por el que como lector les estoy agradecido.

Como uno debe intentar aparentar lo que es, a partir del primer capítulo va buena parte de lo que ha sido mi vida profesional, en Volgogrado, La Habana, Sarajevo, Joló, Buyumbura o Caracas. O, mejor dicho, aquí aparecen muchas de las personas con las que por allí me he cruzado con mi bolígrafo y mi libreta. Todos esos lugares no son más que escenarios diferentes desde donde se radiografía la misma enfermedad, que es el empobrecimiento, el hambre y la falta de libertad de muchos hombres, mujeres y niños que solo han cometido la indiscreción de nacer en Volgogrado, La Habana, Sarajevo, Joló, Buyumbura o Caracas.

Con todo esto, Periodismo de mandarina no pretende ser más que el cuaderno con las anotaciones de un periodista. Nada más. Aquel que espere otra cosa quedará profundamente defraudado. También por este motivo, aunque he realizado estos viajes trabajando para una radiotelevisión local, una organización internacional de ayuda y una revista dedicada al África subsahariana, y en la mayoría de los casos he ido acompañado de buenos compañeros y algunos amigos de profesión y de vida, he preferido optar por la narración en primera persona, porque la visión y la reflexión es de la persona y del periodista. Como en el ritual del matrimonio, para lo bueno y para lo malo, son mis palabras. No responden ni al ideario ni a la forma de ver la realidad de la radiotelevisión, la organización de ayuda o la revista. Es la mía.

No pocas veces, después de aterrizar en el aeropuerto de Madrid me han asaeteado en una especie de rueda de prensa permanente sobre la cantidad, calidad y cualidad de la pobreza de las personas con las que he vivido algunos días. Me gusta responder con nombres, con circunstancias, con paisajes, con contextos. Sí, es cierto, cuando acometo uno de estos viajes de trabajo vivo y convivo con personas empobrecidas, aunque no todas y no siempre con el mismo perfil. Algunos lo son por falta de lo fundamental para garantizar la subsistencia. Otros lo son por falta de libertades. No pocos han heredado las consecuencias de guerras todavía cercanas. Los menos han sufrido alguna catástrofe humanitaria. Otros mezclan unos y otros factores.

Pero, y anticipo la conclusión a la que he llegado en estos meses de trabajo, casi nunca reciben el tratamiento informativo que merecen. Desde los medios de comunicación decidimos pasar página y focalizar nuestro trabajo en los de aquí, en los poderosos, en los que tienen algo que decir. En muy pocas ocasiones los empobrecidos y sus circunstancias son tratados en igualdad de condiciones en las mesas de nuestras redacciones. Somos egoístas y excluyentes.

Con todos estos ingredientes surge este texto. Si al final del proceso consigo como periodista (y también como ciudadano, nunca está de más) mirar mejor a los demás y, de paso, abro un pequeño resquicio para que la realidad de las personas empobrecidas no merezca un bocadillo vacío en nuestro ideario, habré logrado con creces la pretensión inicial y final de esto que ahora comienza.

Jamás he rehecho tantas veces un texto como este. Si a mis alumnos les repito en infinidad de ocasiones que para ser periodista hay que tener la humildad de escribir, y escribir, y escribir, y volver a escribir cada uno de los textos que tienen delante para que estos salgan cada vez más reposados, más justos con la realidad, mejores en definitiva, este ha sido un ejercicio práctico cercano a lo que les pido, una clase práctica que me hubiera gustado que vieran. Jamás me he sentido tan lleno de dudas como ahora con las palabras que ya habían salido y las que estaban por aparecer. Jamás me he creído tan insustancial como con este trabajo. No pocas veces he tenido la sensación de que, en definitiva, no he dicho nada de lo que quería decir. A lo mejor, también he pensado, es que no tenía nada que decir. Es posible.

Los italianos con buen sentido del humor reconocen que si uno de ellos, en una convocatoria del tipo que sea (una mesa redonda, una conferencia, un debate…) avanza que va a ser breve… es que no lo va a ser. Y esto era solo una introducción.

I. Rusia

Un día de perros con frío[8]Un día de perros con frío un hombre sentado en un taburete toca el acordeón en el centro de Madrid. Es la rutina del músico que tiene las notas incrustadas en los dedos y que propone un repertorio cíclico, con sonidos ya escuchados y melodías ya tarareadas, que se escucha hasta que el semáforo se convierte en un peatón pintado de verde. El músico tiene algunos años más que su abrigo, lleva un sombrero de fieltro oscuro y unas botas descoloridas en la puntera. En el suelo, un cestillo de mimbre con menos monedas que los dedos de las dos manos, y que apenas suman el valor de un bocadillo de cualquier cosa en cualquier bar. Junto a la famélica colecta, un cartón mal cortado con un pentagrama de palabras sencillas, agradecidas y ya sabidas por los que intuyen, escuchan y olvidan los acordes del acordeón cuando el muñeco verde comienza a parpadear y se alternan el blanco y el negro debajo de los zapatos.

En este día de perros con frío una chica está de pie junto al hombre y a su sombrero, su cartel, sus zapatos, su abrigo y su acordeón. Es una joven capicúa: sus botas riman en color con el abrigo y los guantes con el gorro. La bufanda, de tonos claros, es el verso libre del conjunto. Lleva tanto rato de pie que ha dado tiempo a que el último son del acordeón se apague, repose en el silencio, y vuelva a musicalizar la calle, como si fuera la banda sonora de un miércoles. Pero ella no está en eso. No ha intuido ni escuchado lo de fuera. Los cascos que lleva puestos se lo impiden. Es una pena.

El periodismo de provincias es una paradoja en sí mismo. La cercanía de las fuentes, de las instituciones, de los bares –donde tomar un café que te despeje cuerpo y mente en busca de un titular o de un argumento que no termina de aparecer en la cabeza– y, por supuesto, de las personas, hacen del ejercicio de la profesión en contextos de corto recorrido una gran escuela del periodismo. Muchos de los que nos hemos adentrado en el camino de contar las historias que afectan a la gente lo hemos hecho ahí («allí donde se oficia el más puro periodismo, en la información local, es donde se están cebando todos los elementos económicos, sociales y políticos. Es ahí donde se libra la mayor dificultad, la verdadera batalla»[9]). No es, desde luego, la única forma de aprender a mirar y contar la realidad. Es una más. Y en mi caso fue indispensable. Son espacios en los que las quejas (más frecuentes) o los halagos (menos explícitos) no te llegan a través de una carta, una llamada, un correo electrónico o un tuit. Los medios locales, especialmente en provincias, tienen en las calles una especie de antesala de la redacción en la que trabajas. Por eso aprendes que el lector, el oyente y el espectador son reales, tienen nombre, te plantan dos besos si lo mereces, o te recriminan –con cariño y en mitad de la calle si es preciso– aquello que no ha cubierto sus expectativas, que siempre son grandes. Los receptores están cerca. Las noticias, también.

Ahí aprendes que lo noticioso –o, más que lo noticioso, lo importante– flirtea entre carros de la compra, en medio de las monedas que van de ida o vuelta entre el monedero y la caja registradora; se diluyen o amplifican en las conversaciones que se multiplican en la entrada de cualquier comercio. Ahí te das cuentas de que las noticias, los acontecimientos, tienen a las personas como sujeto y como objeto directo, indirecto y circunstancial de sus guiones. Si quieres saber cómo funcionan las urgencias, no preguntes al consejero de Sanidad y déjate caer por la sala de espera del centro sanitario, donde las horas se derrumban como losas sobre los que ejercitan la paciencia. A más paciencia del enfermo y de los acompañantes, peor funcionamiento del sistema sanitario.

Si hay que escribir sobre patologías, recórrete las farmacias y pregunta por lo que va dentro de esas minúsculas bolsas blancas estampadas con cruces de color verde. Si lo que te interesa es conocer el funcionamiento de la escuela pública, no vayas al organismo oficial de turno. Mejor tómate un café sobre las nueve y cuarto de la mañana junto a ese grupo de madres y padres que todas las mañanas, en el bar de la esquina, liberan la tensión que conjugan las mochilas, los madrugones y los niños, una vez que estos ya están sentados en el aula.

Y así podríamos seguir. La gente siempre ha sido la mejor fuente informativa. Más fiable, desde luego, que los que nos gobiernan, aunque a veces nos obcequemos en tomar la limusina cómoda de la información oficial, en lugar del metro o el autobús, donde la vida celebra todos sus capítulos.

En aquellas pequeñas redacciones en las que me crié no había innumerables extensiones telefónicas y las mesas de los directores, los redactores jefe y el resto de la tropa estaban, la mayoría de las veces, a tiro de un golpe de voz más o menos fuerte. Eran los tiempos (curioso hablar ahora de esto) en los que Internet era casi un producto de lujo, cuando el peso de algunos teléfonos móviles oscilaba entre los 400 y los 500 gramos (aquellos Motorola con una antena que desbordaban cualquier bolso y que se parecían más a la caja negra de un avión que a un aparato útil para comunicarse), cuando las convocatorias a las ruedas de prensa –que siempre eran con preguntas– llegaban por fax o por teléfono y no existían ni las redes sociales ni los blogs. Ese era el contexto en el que me llegó la oportunidad de ir a Rusia a conocer la realidad de unos barcos de la II Guerra Mundial reconvertidos en capillas y que, en manos de sacerdotes ortodoxos, recorrían los ríos Volga y Don para atender a unas comunidades cristianas dispersas, olvidadas y casi criminalizadas durante la época comunista. Para aquel viaje, a finales de mayo de 1999, tuve que obtener mi primer pasaporte. Fue un abismo. Por la distancia, por la familia… Por todo. Una vez que solventas los imponderables de un viaje como aquel, y después de rumiar la experiencia a la vuelta, te das cuenta de que el ejercicio del periodismo en un pueblo de La Mancha o en la estepa rusa viene a ser lo mismo. Preguntar y escuchar (aunque hay veces que solo con escuchar es suficiente). Contextualizar y contar:

Conviene recordarlo ahora, en medio del debate sobre el porvenir del oficio y la encrucijada tecnológica. Si el periodismo tiene futuro no va a ser porque los móviles tengan más aplicaciones, los reporteros envíen de forma más rápida, las mesas dispongan de dos pantallas, los followers sean más o menos hiperactivos o todo Silicon Valley se ponga detrás de nosotros. Sino por gente como Javier (Espinosa): un tipo escuchimizado que va con un boli, entra, hace preguntas y toma notas[10].

Tras una escala en el lujoso Fráncfort y después del aterrizaje en el aeropuerto moscovita de Sheremetyevo, nos trasladamos en autobús por la típica circunvalación capitalina hasta otro aeródromo internacional, el Domodédovo, aunque más bien la imagen que guardo de este último es la de una estación de autobuses de provincias en España, de esas que conocieron nuestros padres o abuelos, o que nosotros hemos visto en películas protagonizadas por Paco Martínez Soria. Cuando he tenido que contar cómo era aquel aeropuerto, este es el cuadro que he utilizado. El atrezo de aquella terminal estaba compuesto por bancos alargados de madera y muchas personas descalzas, gran parte de ellas de apariencia o edad avanzadas –o ambas–, con paquetes envueltos de forma artesanal, probablemente en casa, precintados con cuerdas y con el nombre y la dirección escritos con bolígrafo o lapicero en caracteres cirílicos.

Hacía pocas horas que había estado deambulando por el lujoso aeropuerto alemán, uno de los más deslumbrantes y de mayor tránsito del continente europeo. Y un rato antes, en el otro aeropuerto moscovita, donde un perrito caliente y una cerveza se vendían a precio de barril de Brent en sus mejores cotizaciones. Ahora andaba, ojiplático, entre cajas envueltas en medio siglo de historia, entre gente maquillada con una vejez que, es posible, todavía no hubieran alcanzado en su DNI. Sin darme cuenta, había retrocedido en el tiempo, o al menos eso parecía. El contraste fue grande. Allí cerca, dependiendo de qué pasillos de qué aeropuerto pisaras, ya había diferencias. Uno era lujoso. El otro, antiguo y desgastado. Uno era rico. El otro, no.