Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Weissbooks Verlagsgesellschaft

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

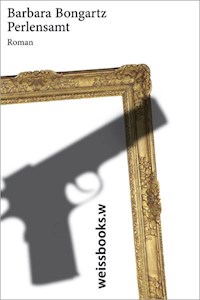

Martin Saunders, amerikanischer Kunsthistoriker in Berlin, lernt durch Zufall David Perlensamt kennen - einen eigenartig anziehenden, geheimnisvollen Menschen. Wenige Tage nach dieser Begegnung geschieht in Perlensamts Wohnung in der Fasanenstraße ein Mord. Fast zur selben Zeit wird dem Auktionshaus, für das Saunders arbeitet, ein Courbet angeboten. Exakt das Bild, das Saunders in der Wohnung Perlensamts gesehen hat. "Perlensamt" ist ein Kriminal- und Gesellschaftsroman, der das große Thema Raubkunst aufblättert - und auf den Spuren bedeutender Werke und ihrer 'Sammler' zwischen Berlin, Paris, New York wandelt.yy

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 397

Veröffentlichungsjahr: 2011

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Impressum

Barbara Bongartz

Perlensamt

Roman

© Weissbooks GmbH Frankfurt am Main 2009

Alle Rechte vorbehalten

Konzept Design

Gottschalk+Ash Int’l

Umschlaggestaltung

Julia Borgwardt, borgwardt design

unter Verwendung eines Motivs von Getty Images. Foto: French School

Foto Barbara Bongartz

© Susanne Schleyer

Satz und Herstellung ebook

Publikations Atelier, Dreieich

ISBN 978-3-940888-84-6

weissbooks.com

barbarabongartz.de

Wer eine dunkle Geschichte mit sich herumschleppt, wird sie nicht lösen können in leichten Lieben.

PROLOG

In manchen Nächten, wenn ich mich durch einen nervösen, flachen Schlaf träume, sehe ich sie vor mir. Rosie Saunders. Eine zierliche Person mit aufgebauschten Haaren. Manchmal ist sie noch ganz jung. Sie kommt an mein Bett. Bist du wach, Tiny? Komm, steh auf. Jetzt ist die Zeit zu verschwinden, ohne daß es jemand merkt. Nur du und ich. Das hatte sie tatsächlich einmal getan. Bei Nacht und Nebel. Nur daß sie mich nicht hatte wecken müssen. Sie packte eine Tasche und floh vor einer Familie, die sie zwingen wollte, ihr Kind abzutreiben. Ein uneheliches Kind. Martin. Tiny. Mich. Das Bild verschwimmt in ein nächstes. Ich sehe Rosie, wie sie auf den Hudson blickt. Es könnte gestern gewesen sein, aber im Traum weiß man nicht um die Zeit. Sie geht zur anderen Seite hinüber, wo die Baumwipfel des Central Park in der Abenddämmerung wogen. Dahinter, weiter östlich, erblickt sie die Kuppel des Pierre. Die Kathedrale St. John the Divine, Columbus Circle, die Straßenschluchten von Midtown: all das kann sie von hier aus sehen. 145, Central Park West. Ihre neue Adresse. Ein Haus mit Doorman. Fünfzehn Zimmer in lichter Höhe. Rundlaufende Terrasse. Rosie Saunders blickt auf Manhattan, während die Stadt fassungslos ist. Blindes Entsetzen. Todesangst. Der Sumpf, der Märchen gebiert. Menschen flehen um Erlösung. Rosie hört sie. Rosie lauscht. Sie liest aus deren Vergangenheit. Sie blickt in deren Zukunft. Rosie kassiert, und Rosie kauft. Außer ihr kannte ich nur einen Menschen, dem es gelungen ist, seiner Ohnmacht etwas abzugewinnen.

EINS

Gestern entschloß ich mich, das gesamte Material zu vernichten, das Perlensamts Familiengeschichte dokumentiert. Es war noch nicht spät. Kurz nach acht vielleicht. Das aus dem Garten einfallende Licht warf lila Flecken auf die Fliesen vor dem Kamin. Ich kniete mich vor die Feuerstelle, schichtete Holz, Reisig und Papier übereinander und zündete das bizarre Gebilde an. Jedes Mal läuft mir ein Schauer über den Rücken, wenn ich sehe, wie die Flammen sich rasch durch zerknülltes Papier fressen, dann an den Zweigen zu nagen beginnen und schließlich am Holz. Ich hatte mir immer einen Kamin gewünscht, schon als Kind. Ein Haus mit Kamin ist für Ereignisse begabt. In seiner Gegenwart neigt man dazu, sich szenisch zu bewegen. Man stellt sich vor, was bereits geschehen sein könnte. Wer wen am Kamin beschimpft hat, halb betrunken und mitten in der Nacht. Man sieht die Anträge vor sich, die in verschiedenen Posen gemacht und abgelehnt oder schlimmer noch angenommen worden sind. Die Katastrophen, zu denen sie führten. Zärtlicher Haß, jahrzehntelang. Sehnsuchtsvolle Qual. Als Kind hätte ich gern Marshmallows und Würstchen im Kamin gegrillt. Aber man fragt sich auch, was spurlos im Feuer verschwindet. Testamente, beweisträchtige Notizen, eine Photographie.

Ich lernte Perlensamt an einem glühend heißen Nachmittag kennen. Ungefähr ein Jahr ist das her. Es war Ende August. Ich hatte Ärger im Büro gehabt und wollte mir die Beine vertreten. Von frischer Luft konnte allerdings keine Rede sein. Auch die Bewegung brachte bei der Hitze nicht die erhoffte Entlastung. Übel gelaunt brach ich meinen Spaziergang ab und trat den Rückweg über die Fasanenstraße an. An einem Gittertor, das einen Innenhof vor der Straße verschloß, blieb ich stehen. Springbrunnen, Efeuwände, das Mauerwerk hinaufklimmender Wein: ein ruhiger, kühler Ort. Ich hatte hier schon öfter gestanden. Aber vermutlich nie mit einem so sehnsuchtsvollen Blick.

»Kann ich Ihnen behilflich sein?«

In meiner Faszination hatte ich nicht gemerkt, daß ein Mann ans Tor getreten war. Er mußte aus einem Seiteneingang gekommen sein. Seine Erscheinung stach in absurder Weise von dem dunklen Hintergrund ab. Er trug ein grünes Tweedjackett, Khakihosen, ein rosafarbenes Hemd. Zu allem Überfluß schwamm inmitten seines Halstuchs eine daumennagelgroße Perle. Der Aufzug wirkte grotesk, nicht nur in der Hitze. Der Typ schien aus einem anderen Jahrhundert in die Gegenwart verrutscht. Der Mann, ungefähr in meinem Alter, lächelte und wartete geduldig auf eine Antwort. Hinter ihm lockte der idyllische Innenhof. Ein märchenhafter Fluchtpunkt.

»Ich überlegte, woran mich diese Hausanlage erinnert«, erwiderte ich. »Ich glaubte darin die Wohnung meiner Großmutter zu erkennen. Sicher bin ich mir nicht. Es ist so lange her.«

Ich sage so etwas manchmal. Eine kleine unbedeutende Lüge macht einen an sich komplizierten Sachverhalt einfach. Hätte ich versuchen sollen, meinem Gegenüber zu erklären, was ich mir selber nicht erklären konnte: das plötzlich aufflackernde Glück?

»Die Wohnung Ihrer Großmutter?«

»Paris. Ihre Wohnung lag in einem ähnlichen Häuserkomplex mit Innenhof wie diesem hier. Eine schöne Anekdote. Vielen Dank.«

Ich wollte gehen, aber der Mann öffnete das Tor und bat mich hinein.

»Paris? Wie herrlich! Meine Tante wohnt in Paris. Wenn der Ort Sie an die Wohnung Ihrer Großmutter erinnert, dann möchten Sie ihn vielleicht aus der Nähe betrachten.«

Er reichte mir seine Hand.

»Perlensamt. David Perlensamt. Ich wohne hier.«

»Martin Saunders. Sehr freundlich von Ihnen.«

Ich folgte ihm in den Hof. Leichtfüßig ging er voran und schien erfreut, daß ich eingewilligt hatte. Er zeigte mir jede Ecke der Hofanlage, jedes Ornament. Das gesamte Ensemble war in der wilhelminischen Zeit von einem jüdischen Bankier erbaut worden, Ephraim Seligman, dessen Vorfahren sephardischer Abstammung waren. Seine einzige Tochter, Marguerite, hatte sich bereits in Berlin im Juwelenhandel einen Namen gemacht, bevor sie 1920 erst eine Filiale in Barcelona und dann eine zweite in New York eröffnete. Sie hätte, meinte Perlensamt, und sein Tonfall war voller Bewunderung, instinktiv aus der Geschichte ihrer Ahnen gelernt. Als der Insektenschwarm der Nazis Europa heimsuchte und alles kahl fraß, stand sie als Seherin da. Perlensamt schien ausgesprochen bewandert in dieser Familiengeschichte. Eigentümlich mitfühlend. Als sei es die Geschichte seiner Familie. Natürlich hatten die Seligmans das Haus verlassen müssen. Die kluge Marguerite aber hatte dem erzwungenen Akt ihren Stempel aufgedrückt. Sie hatte alles, was wertvoll war, an Freunde verschenkt. Selbst die Kamelien – vor der Reichskristallnacht hatten sie, zusammen mit den Rhododendren und Buchsen, die Hofanlage zu einer ästhetischen Legende gemacht – hatte sie auspflanzen und in andere Gärten verlegen lassen. Die Familie verließ das Haus mit nichts als ein paar Reisetaschen an der Hand. Als die braunen Kretins in der Hoffnung anrückten, in den Betten der Seligmans zu schlafen und von ihrem Silber zu essen, fanden sie die Wohnung leer und den Innenhof verödet.

»Woher haben Sie das alles?« fragte ich Perlensamt.

»Aus dieser Zeit ist viel dokumentiert. Die Nazis sind auf ihre Grausamkeiten stolz gewesen. Alles ist in Akten vermerkt. Sie wollten beweisen, daß auch wirklich jede Perversion auf ihr Konto ging.«

»Sie haben das alles recherchiert, nur weil Sie hier wohnen?«

»Es wäre doch eher merkwürdig, in dieser Stadt nicht zu recherchieren. Wenn man in einem alten Gebäude an so einer Adresse wohnt, heißt das, daß sich in jenen Jahren Schlimmes ereignet hat. Außerdem – meine Großeltern, nun, wir haben eine gewisse Verbindung zu diesen Leuten gehabt, eine unschöne.«

Dann zuckte er mit den Schultern, als sei das Ganze doch nicht so wichtig oder zumindest Ansichtssache. Meine gute Laune war verflogen. Wieder einer, der freiwillig von Schuld und Sühne sprach. Man schien hier von diesem Thema so besessen zu sein wie bei uns zu Hause von Baseball.

»Wie Sie sehen, ist die Anlage wieder ganz passabel geworden. Natürlich erinnern die heutigen Pflanzungen nur spärlich an die ehemalige Pracht. Können Sie sich die Kamelien in diesem Gemäuer vorstellen? Es muß ein Traum von Süden gewesen sein. Leider gibt es keine Photographien davon.«

Perlensamt sprach so begeistert auf mich ein, daß ich mich nicht wunderte, als er mich nach dem Rundgang auf ein Glas in seine Wohnung bat. Ich sagte ihm, daß ich leider ablehnen müsse, im Büro warte ein Haufen Arbeit auf mich.

»Schade. Aber vielleicht kommen Sie einfach wieder vorbei. Wir hätten uns sicher viel zu sagen.«

Er sah mich eindringlich an. Ernst, ohne den Anflug eines Lächelns. Seine großen Augen wirkten fast so schwarz wie seine Haare. Sie blickten ruhig, als sei nichts Besonderes an seinem Vorschlag. Ich fühlte mich ein wenig unbehaglich, ohne zu wissen, warum. Perlensamt war das, was man schön nennt. Das ist bei Männern noch faszinierender als bei Frauen, finde ich. Und verwirrender.

»Sehr gern«, sagte ich zu meinem eigenen Erstaunen. »Warum nicht.«

ZWEI

Ich glaube, ich hätte die Begebenheit vergessen, wenn ein Zeitungsartikel mich nicht wenige Tage später stutzig gemacht hätte. Der Journalist sprach von einem mysteriösen Gewaltakt in Märchenkulisse, entdeckt bei Morgengrauen im Schlafzimmer eines Hauses in der Fasanenstraße. Die Hofanlage des bemerkenswerten Gebäudekomplexes, gegen Ende des 19. Jahrhunderts errichtet, ziert mittig ein Springbrunnen mit allegorischen Figuren. Uralte Farne von über einem Meter Höhe, in verschiedene Formen geschnittene Buchse und Kübel mit üppig blühenden Funkien verleihen dem Ort einen Hauch von Melancholie. Reste des Grimmschen Märchenlandes haben sich wie durch ein Wunder inmitten der neuen, pulsierenden Hauptstadt erhalten und raunen von vergangener Zeit.

»Hast du das gelesen?«

»Was?«

»Das hier: da ist eine Frau erschossen worden.«

»Na und, meinst du, so was passiert nur im Fernsehen?«

Ich schob den Auktionskatalog beiseite und setzte mich auf meinen Schreibtisch, der dem Monas gegenüberstand.

»Natürlich nicht.«

Ich rollte eine Ecke der Zeitung zu einem Eselsohr und starrte auf den Artikel. Das Haus, von dem hier die Rede war, mußte das sein, in dem Perlensamt wohnte. Vor ein paar Tagen hatte ich noch in diesem Innenhof gestanden, und nun war dort eine Katastrophe passiert. Ich gebe zu, daß Katastrophen mich faszinieren. Ich sage das nicht gern. So wenig, wie man gern zugibt, daß man Verdauungsstörungen hat. Verdauungsstörung ist genau das richtige Wort für das, worunter ich leide. Ich reagiere auf Gewaltakte in nächster Umgebung mit einem von Ekel und Anziehung durchmischten Interesse. Ich muß hingucken, auch wenn sich mir der Magen umdreht. Ich fixiere das Grauen, als hätte mich jemand an Ort und Stelle genagelt. Ich starre hin und denke an damals.

Damals hatte als kindlicher Blick auf eine leere Straße begonnen und geendet als Feuerball, aus dem in hohem Bogen ein Mensch geschleudert worden war. Vielleicht auch zwei oder drei oder ein halbes Dutzend. Manchmal hatten meine Träume aus dieser Erinnerung einen brennenden Menschenregen gemacht, ein Inferno an einem strahlenden Tag im Mai. Langenfeld 1958. Ein kleiner Amerikaner in der westdeutschen Provinz. Meine Mutter sagte mir später, es sei ein Montag gewesen. Eigentlich hätten wir nur bis Sonntag in Langenfeld bleiben sollen. Aber die Großeltern hatten meine Mutter lange nicht gesehen. Mich kannten sie noch gar nicht und auch nicht Bob, meinen Stiefvater. Sie waren begeistert gewesen von unserer kleinen Familie. So begeistert, daß sie ihre Tochter gar nicht gehen lassen wollten. Das war vier Jahre zuvor noch anders gewesen. 1954 hatte sich meine Mutter davongemacht. Angeblich, um in den Vereinigten Staaten den Mann zu suchen, der sie geschwängert hatte. Vielleicht hätte sie das Projekt nicht ganz so entschlossen verfolgt, wenn man in ihrer Familie nicht so erpicht darauf gewesen wäre, es zu meiner Geburt gar nicht erst kommen zu lassen. Man fürchtete wohl in erster Linie, ich könnte ein schwarzes Baby werden. Es ist dem Trotz meiner Mutter zuzuschreiben, daß ich überhaupt zur Welt kam. Meinen Vater fand sie aber nicht. Sie heiratete einen netten Texaner, der in Brooklyn lebte. Robert Saunders gab erst ihr, dann mir seinen Namen. Dann fuhren wir nach Deutschland. Bob wollte die Heimat meiner Mutter sehen. Von Heimat sprach sie allerdings nie. Rosie, das wurde mir später klar, hatte Deutschland immer verabscheut.

Die Großeltern versuchten, meine Eltern zum Bleiben zu überreden. In Deutschland ginge es jetzt wieder aufwärts. Sie wollten, erzählte Bob mir später, die obere Etage freiräumen, damit wir bei ihnen wohnen konnten. Rosie, die man nie Mutter nennen durfte, auch nicht Mami und erst recht nicht Ma, dachte noch Wochen später mit Schaudern an diesen Vorschlag zurück. Sie war durch die Heirat mit Bob amerikanische Staatsbürgerin geworden. Nach eigener Aussage fühlte sie sich so, als sei sie es immer gewesen. Sie war schlank. Dürr hatte ihr Vater sie genannt, eine amerikanische Hippe. Sie trug die Haare aufgesteckt. Sie schwärmte für motorisierte Rasenmäher, elektrische Rührgeräte, Staubsauger und Wäschetrockner und zählte ihre Kalorien. Ihre Lippen funkelten rot wie ihre Fuß- und Fingernägel. Sie sprach Deutsch mit amerikanischem Akzent. Sie fand alles lovely und gorgeous und ekelte sich vor dem Fett, das in Deutschland auf den Tisch kam. Nach jedem Essen begann Großmutter zu weinen. Tagelang schaffte sie es, daß wir noch einen weiteren Tag blieben. Mich langweilten diese Wiederholungen, und mir war unbehaglich, denn ich merkte, daß Rosie sich unbehaglich fühlte. Sie wollte weg.

So kam es, daß ich an der Straße stand. Ich hielt mein Kuscheltier im Arm und wußte nicht, was ich in diesem Teil der Welt sollte. Eigentlich dürfte ich mich an das Ereignis gar nicht erinnern. Ich war kaum vier. Aber ich erinnere mich eben doch. Es war, als hätte mich das Geschehen unter Strom gesetzt und mich für Sekunden etwas sehen lassen, das ein Kind gar nicht begreifen kann.

Nur wenige Autos fuhren vorbei. Die meisten fuhren in dieselbe Richtung. Bis eines aus der anderen kam. Es schlingerte plötzlich, geriet aus der Spur und prallte mit einem zusammen, das aus der Gegenrichtung kam. Der Himmel färbte sich rot. Menschen flogen durch die Luft. Zumindest ist es in meiner Erinnerung so. Inzwischen bin ich überzeugt, daß der Unfall sich ganz anders abgespielt hat. Das grelle Bild mag gefärbt sein von hilfloser Faszination und ungläubigem Entsetzen. Genauer in Erinnerung geblieben ist mir die Zeit danach. Daß ich tagelang nichts bei mir behalten konnte. Ich übergab mich immer wieder, als würgte ich die katastrophische Erfahrung aus. Vielleicht kulminierte in diesem Unglücksfall auch nur die Aufregung, die ich verspürte, seit wir New York verlassen hatten. Allein die Reise, meine erste überhaupt, hatte dazu geführt, daß meine Wahrnehmung ins Schleudern geriet. Jede Nebensächlichkeit, sofern sie sich nicht täglich wiederholte, wurde zum Ereignis und verschob die Grenzen meines kleinen Universums ein Stück. Dieses Erlebnis schließlich hebelte es aus seiner Verankerung. Der Ablauf selbst war zudem exklusiv. Die handelnden Personen kamen ums Leben.

Großmutter las Rosie die Ergebnisse der Untersuchung am Telephon vor, als wir längst wieder in den Alltag der Humboldt Street eingetaucht waren. Auch über die Ursache und die merkwürdigen Hintergründe stellten sie Mutmaßungen an. Angeblich war die Lenkung des fabrikneuen Käfers defekt gewesen. Der Tatbestand galt weiterhin als mysteriös. Typisch deutsch, sagte Rosie. Sie sprach noch wochenlang davon, als adelte dieses Unglück im nachhinein ihre Gelüste, das Land zu verlassen. Dergleichen Dinge, versuchte sie mich später immer wieder zu überzeugen, würden sich in den Staaten niemals ereignen, jedenfalls nicht aus einem so banalen Grund. Sie rannte offene Türen ein. Mir war längst klar, daß Amerika der Traum aller Menschen sein mußte. Ich verstand, was Rosie meinte, wenn sie uns privilegiert nannte. Deutschland war schrecklich. Gefährlich. Düster. Man konnte umkommen in diesem Land.

Und jetzt das. Ein Mordfall in unmittelbarer Nähe, in einem mir bekannten Haus mit einem mir bekannten Bewohner. David Perlensamt. Ich sah ihn wieder vor mir stehen und fragen, ob er mir helfen könne …

»Martini! Träumst du schon wieder? Du sollst dich um die Auktion kümmern. Bist du mit deinen Klunkern durch? Meine Güte, was hast du denn? Du siehst ja aus, als hättest du mit ansehen müssen, wie jemand aus deiner Familie erschossen worden ist.«

»Ganz so schlimm ist es nicht. Aber ich habe so eine komische Ahnung.«

»Die hast du doch immer. Wahrscheinlich hast du diesen Beruf nur ergriffen, damit du einen Vorwand dafür hast, komischen Ahnungen nachgehen zu können.«

Ich versuchte, zu grinsen. Es gelang mir nicht. »Da stimmt etwas nicht. Da ist etwas faul.«

»Das ist im allgemeinen wohl so, wenn irgendwo ein Mord geschehen ist.«

»Das meine ich nicht. Ich meine das Haus, die Adresse. Ich habe da neulich jemanden kennengelernt. Purer Zufall.«

»Wie alles im Leben, nicht wahr?«

»Ich war schon öfter da, weil mir der Innenhof so gut gefiel. Als ich das letzte Mal dort war, ließ mich jemand hinein und erzählte mir eine erstaunliche Geschichte von der Flucht einer jüdischen Familie. Ich rätsele immer noch, ob es seine eigene Familiengeschichte ist, die er mir erzählt hat. Perlensamt heißt er, gutaussehender Mann, etwas merkwürdig in seiner Art.«

»Oh nein, nicht schon wieder Tod und Vernichtung. Martin, du siehst aus, als sei es deine Familiengeschichte und nicht die von diesem Perlendings.«

»Perlensamt.«

»Wie auch immer. Warum habt ihr Amerikaner nur immer so romantische Vorstellungen von Familien?«

»Was weißt du von meiner Familie?« blaffte ich.

Sie kicherte. »Alles, Martin Saunders. Alles über dich und die deinen. Das Geheimnis deiner Ahnen tropft dir wie Speichel von den Lippen.«

Mona trug an diesem Sommertag ein weißes Kleid mit rosa Rosen. Die roten Haare standen in einem lockigen Büschel um ihren Kopf. Ihre Augen mit der seegrünen, honigumrandeten Iris blitzten. Es hieß, sie käme aus dem deutschen Ruhrgebiet. Arme Verhältnisse. Ihr Vater soll Hauer in einem Bergwerk gewesen sein. Firmenklatsch. Ich wußte damals noch nichts Genaues über Mona. Ihr Schalk und ihre Schlagfertigkeit hatten sie sogar davor bewahrt, daß man sie in jenes Spiel einbezog, das jeder Neuling in der Firma, wie das Auktionshaus Nobble NYC bei den Angestellten hieß, zu durchlaufen hatte. In diesem Spiel wurde man auf seine »Provenienz« geprüft. Auch mit mir hatte man das gemacht. Ich ging mit wunden Handgelenken nach Hause. Sie schmerzten nach dieser sogenannten Prüfung, als hätte man mir Fesseln angelegt. Natürlich war ich durchgefallen. Ich hatte weder eine englische Schule besucht noch ein Schweizer Internat. Ich hatte keinen adeligen Onkel, der 1944 hingerichtet worden war. Mit berühmten Namen jonglieren konnte ich auch nicht. Statt dessen gab es eine Lücke in meiner Biographie, meine Gene hinkten, und die Fassade, hinter der ich aufgewachsen war, war so pompös wie die der Reihenhäuser in Brooklyn eben sind. Mich hatte man beeindrucken können. Mona nicht. Sie, die aussah wie eine säkularisierte Madonna, verdrehte die üblen Scherze. Sie spielte mit ihnen, wie sie mit allem spielte, das sich hoch ansiedeln wollte. Sie taufte das Spiel Familie und Verderben. Die Initiatoren des Spotts fühlten sich verspottet und hielten den Mund.

»Es gibt kein Geheimnis. Meine Vorfahren interessieren mich nicht.«

»Sag das nicht. Sind sie nicht alle nach Amerika ausgewandert, nein, emigriert? Man sagt emigriert, wenn die Gründe dramatisch sind, nicht wahr?«

»Ich weiß nicht, was daran komisch ist. Man sollte damit keine Scherze machen. Wir haben keine Opfer in der Familie«, knurrte ich. »Täter übrigens auch nicht.«

»Aber vielleicht Wahlverwandte? Der wahre Familienroman handelt von Wahlverwandten. So werden Nazis zu Juden und Juden zu Nazis und Enkel zu Tätern und Täter zu Opfern und ganz gewöhnliche Leute zu Aristokraten. Durch Betroffenheit, nie gehört?«

Sie grinste. Ich wurde wütend und wußte nicht, warum. Mona war in der Lage, zwischen Moral und Spott hin und her zu springen, und manchmal ging sie in beidem zu weit. Natürlich waren wir durch unseren Job auch mit den Plünderungen der Nazis beschäftigt, mit der Verschleppung von Kunst durch die Russen, und das lange bevor Journalisten wie Hector Feliciano mit ihren Recherchen lautstark an die Öffentlichkeit traten und das Beschlagnahmen von Bildern als der Anwälte liebstes Kind Furore machte. Es gehörte zu unserem Frühstück, zu sortieren, was Raub- und was Beutekunst war. Erst die braunen Brigaden, dann die Roten. Die Auflistungen der beteiligten Namen lasen sich wie ein Gotha der Krämer und Schieber. Kunst verleiht Adel. Es war eine verdammt düstere Geschichte. Sie hatte mich wiederholt nach Paris gebracht. Auch nach Zürich. Budapest. Petersburg. Sogar nach Shanghai. Manches Mal hatte ich in Berlin an einer Straßenecke gestanden, eigentlich auf dem Weg ins Museum oder Archiv. Plötzlich mutlos. Was ich vor mir sah, war das: Die Oberfläche eines Bildes schien dieselbe zu sein wie vor der Plünderung. Aber auf den zweiten Blick schlug seine Geschichte durch. Wer der erste Eigentümer war. In wessen Haus es hing. Wem es von der Wand gerissen wurde. Fatalerweise konnte ich die Kunst, die bis ’45 entstanden war, nicht mehr unschuldig betrachten. Die verdammten Nazis haben unsere Wahrnehmung nachhaltig gestört. Das Schicksal der Eigentümer ist auf diffuse Art in diesen Bildern präsent. Sie sind nicht mehr ausschließlich Produkte ihrer Maler. Sie stehen nicht mehr nur für ihre Epoche. Ihre Geschichte repräsentiert Enteignung. Mißhandlung. Gaskammertod. Mir fiel eine Begebenheit in Manhattan ein. Ich arbeitete gerade – damals noch als Provenienzforscher – ein paar Monate in Berlin und hatte bei meinen Eltern Thanksgiving verbringen wollen. Um mir einige Ausstellungen anzusehen und ein paar alte Freunde zu treffen, kam ich einige Tage früher in die Stadt. Auf einer Cocktailparty bei Jeffrey Knowles, mit dem zusammen ich Examen gemacht hatte und der inzwischen bei Christie’s für Schmuck zuständig war, lernte ich eine Dame kennen. Margaux Veil. Jeffrey kannte sie schon länger und hatte mir immer wieder die kuriosesten Dinge von ihr erzählt. Ihr Alter war schwer zu schätzen: blond gefärbt, perfekt geliftet, trug sie immer hochgeschlossene Kleider, die kritische Stellen verbargen. Vielleicht hatte sie ihre Handrücken bleichen lassen, jedenfalls waren sie fleckenfrei. Auf bizarre, sehr altmodische Art wirkte sie elegant – der Rest war Geheimnis. Jeffrey hielt sie für reich, und es gab dafür tatsächlich einige Anhaltspunkte. Sie lebte in einem Haus auf der Fifth Avenue, einem handtuchschmalen Gebäude, zwei Blocks vom Hotel Pierre entfernt. Ihr verstorbener Mann war angeblich in den fünfziger Jahren Präsident einer Bank in Buenos Aires gewesen. Nach seinem Selbstmord übersiedelte sie nach New York. Sie sprach perfekt Deutsch mit leichtem Berliner Tonfall. Immer wieder tauchten Worte darin auf, die heute in Deutschland niemand mehr verwendet. Was, und wie sie über Berlin erzählte, verriet, daß sie weit über Siebzig sein mußte. Ich unterhielt mich an diesem ersten Abend angeregt mit ihr über chinesische Kunst. Zwei Tage nach der Party rief sie mich an. Ich sollte sie auf eine andere Einladung begleiten, dieses Mal, wie sie es nannte, in ein weniger neugieriges Viertel – mit neugierig meinte sie Jeffreys Wohnung in der Orchard Street. Um halb neun stand ich vor dem aufwendig gestalteten Portal. Das Haus hatte nur zwei Klingeln, eine für Margaux’ Gäste und eine für Lieferanten. Sie bewohnte also tatsächlich das einzige Einfamilienhaus auf der Fifth Avenue, das es noch gab, allein. Ich läutete. Sie meldete sich sofort.

»Einen Augenblick.«

Sie ließ mich wie einen Fahrer vor der Haustür warten. Sie sei gleich unten, sagte sie. Zwei Minuten später stand sie auf der Straße. Einem, wie sie mir erklärte, unumstößlichen Ritual zufolge, das Abend für Abend eingehalten werden müßte, gingen wir zuerst ins Pierre, um dort einen Aperitif zu trinken.

»Nur für ein Sekündchen. Man macht sich sonst Sorgen. Für meine Ferien melde ich mich immer extra ab.«

Dem ganzen Ablauf und der Bestimmtheit zufolge, die sie erkennen ließ, ging ich davon aus, auf diesen Aperitif eingeladen zu sein. Ich täuschte mich. Nachdem wir ausgetrunken hatten, forderte sie mich auf, schnell die Rechnung zu begleichen. Wir hätten es eilig. Die Erklärung dazu war etwas wirr. Ihr Konto im Pierre sei erschöpft. Man hätte sie eben erst angerufen, ärgerlicherweise hätte die Bank einmal wieder nicht gespurt und vergessen, den monatlichen Saldo auszugleichen. Es folgte eine längere Klage über das Bankwesen der Zeit allgemein und in Manhattan speziell. Privatkunden seien zu Lebzeiten ihres Gatten mit Respekt bedient worden. Heute würde man wie Freiwild behandelt. Sie hätte das Konto im Pierre, da sie häufig einladen müßte und auch manchmal allein hierher käme. Es gehöre sich nun mal für eine Dame nicht, in aller Öffentlichkeit eine Rechnung zu begleichen. Sie warf den Kopf in den Nacken, als fordere sie Aufmerksamkeit ein. Erst recht nicht, dozierte sie, in Begleitung eines Mannes. Dann verschwand sie in Richtung Damentoilette. Als sie wiederkam, hatte sie die Schuhe gewechselt. Statt der hohen Pumps trug sie nun merkwürdige Treter, die aussahen, als seien sie die Leihgabe ihrer Haushälterin.

»Wir wollen kein Taxi nehmen. Es sind nur ein paar Blocks. Ein wenig frische Luft tut uns gut.«

Angekommen an der Park Avenue, verkrümelte sie sich in der Einfahrt eines Gebäudes in der 74. Straße und kam kurze Zeit später mit den hohen Absätzen wieder hervor. Die Plastiktüte mit den Tretern gab sie dem Portier, der unser Erscheinen im Lockwist-Apartment meldete, zur Verwahrung. Ein livrierter junger Mann öffnete uns im sechzehnten Stock. Margaux bereitete sich auf ihren Auftritt vor. Sie schien ganz in ihrem Element.

»Ich kenne die Gastgeber nicht, müssen Sie wissen. Meine Freundin Lili bat mich, herzukommen. Sie ist mit Mrs. Lockwist eng befreundet und meinte, ich müsse diese einzigartige, neu hergerichtete Wohnung sehen. Die Lockwists haben eine außergewöhnliche Sammlung zusammengetragen. Lili weiß, was für eine Kunstliebhaberin ich bin. Es ist, wie sie sagt, einer meiner neuralgischen Punkte«, flüsterte sie mir zu, während sie ein Glas Champagner vom Tablett nahm.

Margaux suchte das Foyer nach etwas ab, das würdig war, näher betrachtet zu werden. Dann sah sie Lili in der angrenzenden Bibliothek und überschüttete sie mit einem Schwall aus deutschen, englischen und französischen Vokabeln. Für einen kurzen Moment fragte ich mich, was Rosie zu dieser Szenerie sagen würde. Sie schien mir einzigartig amerikanisch in dem bemühten Beweis europäischen Geschmacks: französische Möbel, Draperien aus Prateser Brokat, Porzellanvasen aus Meißen, Silber aus England und exquisite Kunst aus mehreren Jahrhunderten in wenigen Räumen.

Kaum hatte ich mich umgesehen, war Margaux entwischt. Ich bewegte mich durch die dicht gefüllten Räume und nickte den Gästen zu, wie ich es von Empfängen bei Nobble NYC gewohnt war. Das, was herumstand und an den Wänden hing, machte es mir leicht, mich wie in der Firma zu fühlen. Die Sammlung war millionenschwer und die einzelnen Räume dekoriert nach den objets d’art, die sie enthielten. In einem Speisezimmer, das gut dreißig Meter lang war, hing ein wandgroßes Photo von Andreas Gursky einem kleinen photorealistischen Gemälde von Gerhard Richter gegenüber. Außer einer Figur von Giacometti und einem langen Glastisch, an dem vielleicht vierzig Personen sitzen konnten, stand in diesem Zimmer nichts. Statt Lampen kam nur indirektes Licht aus einer Deckenverblendung. Hier hatte man ein aufwendiges Büffet aufgebaut.

Ich hatte bereits zwei Derains, einen Vlaminck, zwei Bonnards und einen Vuillard in der Bibliothek gesehen, als ich diesen Raum betrat und meinen Augen nicht traute. Margaux stand am Tisch und schaufelte Canapés in eine mitgebrachte Tüte. Ich starrte sie eine Weile an, bis sie aufsah und mich erblickte. Sie ließ sich keineswegs irritieren, deckte einzelne Schichten mit Servietten ab und füllte die Plastiktüte weiter, bis es ihr genug erschien. Dann kam sie auf mich zu.

»Ich bringe das nach unten. Es ist für meine Haushälterin. Sie freut sich immer, wenn ich ihr etwas mitbringe. Sie findet es so interessant, was es bei anderen zu essen gibt, und richtet es dann gerne selber an, wenn’s gut war. Amüsieren Sie sich mal ein Sekündchen ohne mich. Ich bin gleich wieder da.«

Für ein Sekündchen fuhr es mir durch den Kopf, daß Margaux die Haushälterin des Hauses 815 Fifth Avenue war und die Eigentümerin vielleicht verreist. Es gab wirklich kuriose Gestalten in New York. Berlin mußte sich noch ganz schön rappeln, um dieses Maß an Eigenwilligkeit und schwindelerregender Phantasie zu entwickeln. Ich ging wieder in die Bibliothek zurück, flanierte zwischen den Gästen hin und her und glitt während der einsamen Betrachtungen fast in einen Schlummer. Halbwach ließ ich mir den Namen der Gastgeber auf der Zunge zergehen. Beim besten Willen: von diesen Sammlern hatte ich noch nie etwas gehört. Sie mußten durch Strohmänner kaufen lassen. Ein Schrei riß mich aus dieser Überlegung. Er klang hoch und entsetzt und wurde schnell erstickt. Einige Leute sprangen auf eine Stelle des Raumes zu. Als das Knäuel sich löste, erkannte ich Margaux. Man hob sie auf, hielt ihr Riechsalz unter die Nase und bettete sie auf ein Sofa. Ein Herr hatte nach einem Hochglanzmagazin gegriffen und fächelte Luft. Eine Dame mit Seidenturban hielt Margaux’ Kopf, öffnete den Reißverschluß ihres Kleides und schob die Ärmel hoch. Kaum war Margaux wieder bei Bewußtsein, schob sie wie im Reflex, geradezu panisch die Ärmel ihres Kleides wieder herunter. Ohne darauf zu achten, daß der Reißverschluß in ihrem Rücken offenstand, sprang sie auf, lief auf den Akt von Vuillard zu, der in einem üppigen goldenen Rahmen über einer Anrichte hing, und sagte fast tonlos, das Bild habe ihrer Mutter gehört. Sie zitterte.

»Es hat in Zehlendorf in der Milinowskistraße 18 in ihrem Zimmer gehangen. Vater hat es von Bernheim-Jeune in Paris gekauft.«

Es war still im Raum. Die Party schien zu Ende. Aber niemand wußte, wie man sie auflösen sollte. Ich hatte von solchen Vorfällen gehört. Sie kamen angeblich gar nicht so selten vor, seit in den neunziger Jahren die systematischen Untersuchungen über den Verbleib der Raubkunst begonnen hatten. Publikationen mit verschollenen wie unbeanspruchten Bildern, die man keinem rechtmäßigen Eigner zuordnen konnte, waren erschienen. Mögliche Erben und Nachkommen waren aufgescheucht. Aber ich hatte noch nie eine Situation wie diese erlebt. Auch ich begann zu zittern. Meine Hände wurden feucht. Angespannt beobachtete ich, wer zuerst reagieren würde.

Für das, was mir in den folgenden Sekündchen durch den Kopf schoß, sollte ich mich später schämen. Ich hatte das angebliche Konto im Pierre vor Augen, den Wechsel der Schuhe, die eingesackten Canapés, und fragte mich: Ist das nun ein Auftritt vor großem Publikum? Margaux trat dicht an das Bild heran. Andächtig wie ein kleines Mädchen stand sie davor. Sie betrachtete die nackte, ruhende Frau auf dem zerwühlten Bett, die den Kopf in ihren Armen barg. Dann sah ich, wie Margaux die Tränen kamen. Aus den dicken, falschen Wimpern löste sich die Tusche. Sie hinterließ schwarze Schlieren auf den knochigen, rosig gepuderten Wangen.

»Mutters Bild«, flüsterte sie.

Ich trat neben sie. »Sind Sie sicher, Margaux, daß dieses Bild Ihrer Mutter gehörte?«

»Vater hat eine wunderbare Sammlung gehabt, damals in Berlin. Dieses war Mutters Lieblingsbild. Mein Lieblingsbild war Die Dame in Weiß von Berthe Morisot, die bei uns im Frühstückszimmer hing. Sie blickte verträumt, ausgehbereit, aber verträumt, als wüßte sie nicht, wohin sie gehen sollte. Ich habe das Bild sehr geliebt. Ich habe geweint, als sie es mitgenommen haben.«

Sie schien in eine andere Zeit zu sinken. Stimmte, was sie sagte? Die Dame in Weiß von Berthe Morisot galt als verschollen. Die letzten Spuren hatte das Bild in den Akten der Kunsthändler Bernheim-Jeune hinterlassen. Auch das Bild, vor dem wir standen, war im Besitz von Bernheim-Jeune gewesen. Ich hatte nie davon gehört, daß es wieder aufgetaucht war. Ich hatte allerdings auch nie davon gehört, daß Bernheim-Jeune es an einen Deutschen nach Berlin verkauft hatte.

Ich mußte ihr diese Frage stellen: »Haben Sie einen Beweis dafür, Margaux?«

»Ich habe eine Photographie von mir als Kind. Ich sitze auf einem Stuhl an Mamas Sekretär, darüber hängt das Bild.«

»Das könnte auch in einem anderen Haus gewesen sein.«

»Warum sagen Sie das?«

»Weil der gegnerische Anwalt Ihnen dasselbe sagen würde.«

Alle hatten gebannt auf uns gestarrt und das geflüsterte Deutsch gehört, vermutlich ohne einen Bruchteil davon zu verstehen. Und doch wußten alle, daß es um das Bild ging. Eine Stimme wurde laut. Was die Frau denn wolle, sagte ein Mann um die Fünfzig, vielleicht der Hausherr. Er kam herüber und sah mich herausfordernd an. Dann wandte er sich direkt an Margaux. »Wer sind Sie? Ich kenne Sie nicht. Wie kommt es, daß sich Leute in meinem Haus befinden, die ich nicht kenne?«

Er blickte sich um, als suchte er jemanden, der ihm das erklären könnte. Niemand meldete sich. Ich stellte erst Margaux Veil vor, dann mich selbst. Ich sagte, Margaux sei in Begleitung ihrer Freundin Lili hier. Ich suchte sie in der Menge. Aber Lili war fort.

»Lassen Sie uns beiseite gehen. Ich habe eine Frage. Danach werde ich Mrs. Veil nach Hause begleiten, und Ihr Empfang geht einfach weiter.«

Am Ende eines Ganges, der vermutlich zu den privaten Zimmern führte, fragte ich Mr. Lockwist höflich, wo er das Bild erworben hätte. Er zog die Brauen hoch und nannte eine Auktion in New York einige Jahre zuvor.

»Es gilt seit Jahren als vermißt.«

»Was wollen Sie? Spionieren Sie? Gehören Sie zu dieser Mafia von Kunstjägern, die ehrliche Leute um ihr Geld betrügen wollen, um sich selbst ein Haus an der Côte d’Azur zu kaufen? Raus mit Ihnen! Wenn Sie nicht sofort gehen und diese Schwindlerin mitnehmen, lasse ich nachhelfen.«

Am nächsten Tag, es war Thanksgiving, trafen wir uns nachmittags in der Lobby des Four Seasons. Margaux war wieder die, die ich kennengelernt hatte. Sie saß in einem der tiefen Sessel, als gäbe sie eine Audienz, elegant, in etwas altmodischen schwarzen Samthosen. Der schwarze Rollkragenpullover bedeckte ihren Hals. Seine Ärmel reichten weit über die Handgelenke. Sie war perfekt geschminkt. Ihr Haar schien frisch gefärbt. Keine Spur von Trauer. Keine Spur Verlorenheit. Sie zeigte mir die Photographie eines kleinen dunkelhaarigen Mädchens an einem Biedermeiersekretär. Darüber hing der Akt von Vuillard. Auf der Rückseite des Photos las ich Margie, 10 Jahre, in der Milinowskistraße an meinem Schreibtisch, Berlin 1928. Mehr von sich gab sie nicht preis. Die einzige Frage, die ich zu stellen wagte, war die, ob sie auf Herausgabe des Bildes klagen wollte.

»Was soll das? Arthur, mein Mann, hat mir andere Bilder gekauft. Ich habe keine Kinder. Für mich gibt es nur die Gegenwart. Ich amüsiere mich lieber in dieser herrlichen Stadt, als daß ich meine Seele mit Prozessen bitter mache. Nächste Woche reise ich nach Berlin, ein paar alte Bekannte wiederzusehen. Ich war nun schon zehn Jahre nicht mehr dort.«

Sie steckte die Photographie zurück in die Tasche, stand auf und verabschiedete sich. Sie hätte eine Einladung zu Thanksgiving und müßte sich noch umziehen. Die Rechnung für den Tee überließ sie mir. Ich erfuhr nie, ob Margaux die Haushälterin oder die Hausherrin von 815 Fifth Avenue war.

Nach diesem Erlebnis kämpfte ich mit Befangenheit, wenn uns bestimmte Bilder angeboten wurden. Häufig liefen Sequenzen wie die, die ich mit Margaux Veil erlebt hatte, vor meinen Augen ab. Es waren immer die sogenannten Opfer und ihre Nachkommen, die darin eine Rolle spielten. Die Peiniger, ihre Kinder und Enkel blieben im Dunkeln. Ich wehrte mich gegen die Alpträume und die schlaflosen Nächte. Ich war weder Anwalt noch Weltverbesserer und wollte auch nichts dergleichen werden. Ich war Kunsthistoriker und wollte es bleiben. Ich liebte das Schöne in der Geschichte weit mehr als die Geschichte selbst, ich liebte seine Überzeitlichkeit und sein Trotzen gegen die Wirklichkeit. Kunst, das hatte ich vielleicht vorher nur intuitiv gewußt, war mein Gegenentwurf zu dem, was man landläufig Schicksal nennt. Da ich selbst nicht in der Lage war, Kunst zu machen, wollte ich wenigstens in ihrer unmittelbaren Nähe sein. Wie sehr die Nazis auch dieses Gebiet verseucht hatten, wurde mir, glaube ich, erst nach dem New Yorker Erlebnis klar. Sie hatten nicht einfach Bilder geklaut. Bevor sie die Eigentümer ins Gas schickten, führten sie vor, wie man Identitäten und Visionen zerstört.

Ein halbes Jahr nach meinem Erlebnis wechselte Philipp Adam, unser Juwelenexperte, zu unserer Dependance nach London. D. D. Miles bot mir an, die Juwelenabteilung für den deutschsprachigen Raum zu übernehmen. Ich nahm dankbar an. Mona, die bisher halbtags als Assistentin von Henriette gearbeitet hatte, war frisch promoviert und wurde für die Provenienzen eingestellt. Keine Sekunde zweifelte ich daran, daß sie für diesen Job bestens geeignet war, auch wenn mir ihre Ausführungen manchmal weiblich sentimental und übertrieben vorkamen. Wahlverwandtschaft – was sollte das sein? Eine neue Obsession wie Weltschmerz, Waldsterben oder Meereslust? Betroffenheitsadel – der neue deutsche Zeitgeist vielleicht?

»Unfug«, antwortete ich.

»Wie bitte?«

»Das mit deinen Wahlverwandten ist Unfug.«

»Ist es nicht. Familienfehden haben bittere Folgen. Sie entstehen nicht selten aus einem unterdrückten Gefühl von Schuld. In Deutschland ist das nach der NS-Zeit kein privates, sondern ein historisches Problem. Ein Politikum. Über begangene Taten herrscht Schweigen. Um zu läutern, verschiebt man und schlägt sich imaginär auf die gegenteilige Seite: Das meint Wahlverwandtschaft.«

»Wo hast du denn den Quatsch gelesen?«

Ihre Stimme klang plötzlich streng. »Du hast doch keine Ahnung, was in unserem Land geschah.«

Einen Augenblick lang überlegte ich, ob es Sinn machte, ihr Margaux’ Geschichte zu erzählen. Aber wofür war diese Frau, die ihren Schmerz unter Verschluß hielt, ein Beweis? Ich hielt den Mund. Mona dozierte weiter. Sie sah unangenehm beflissen aus, wie ein Blaustrumpf von der Heilsarmee.

»Es ist unsere Chance, wenn denen der Schlamm bis zum Hals steht und die kurz vor dem Ersticken sind. Selten genug kommt das vor. Aber es passiert. Wenn einer es plötzlich nicht mehr aushält, haben wir die Pflicht, aufzuklären. Es kann sein, daß durch solch einen Kollaps in einer Familie bei uns etwas auf dem Tisch landet, das sonst noch weitere Jahrzehnte oder Jahrhunderte gehütet worden wäre, zum Beispiel das Bild, das uns gerade angeboten worden ist. Dessen müssen wir uns bewußt sein.«

»Wer soll es denn nicht mehr aushalten? Die Verantwortlichen für den Kunstraub sind doch längst tot!«

»Die Nachkommen nicht. Und wir sind schließlich nicht in der Schweiz. Die Bundesregierung schützt diese Verbrecher nicht.«

»Wieso nennst du die Nachkommen Verbrecher?«

»Weil sie verpflichtet wären, die Kunst zurückzugeben an die rechtmäßigen Eigentümer.«

»Und wenn die nicht wissen, wer das ist?«

»Dann müssen sie sich darum kümmern. Du begreifst das alles überhaupt nicht. In der Nazizeit ward ihr ja auch ganz schön weit weg.«

»Wen meinst du denn mit ihr?«

»Wie naiv ihr seid. Als Amerikaner kann man vermutlich nicht anders.«

»Du hast doch nicht mehr alle Murmeln in der Schüssel. Verdammte Moral. Übereifer. Ich war noch gar nicht geboren! Und du, soweit ich das überblicke, auch nicht. Trotz deiner Zugehörigkeit zu diesem Land und der physischen Nähe scheint mir deine Expertise ein bißchen weit hergeholt.«

»Wenn du dann mit deinen Klunkern durch bist, wärst du so reizend, deine fachliche Kompetenz auf einen Courbet zu lenken, dessen Überprüfung bei mir noch unvollendet ist?«

»Ich bin kein Provenienzforscher mehr.«

»Aber du hast eine Nase für Provenienzen. Es scheint, als könntest du die Spuren riechen. Du bist wirklich talentiert. Außerdem habe ich heute noch einen Auswärtstermin und …«

»…ich auch.«

Ich schnappte meine Aktentasche und war auf und davon.

»Das ist nicht gerecht«, rief mir Mona nach, als ich schon auf der Straße stand. Sie strampelte und ruderte mit der Hand und versuchte, aus dem Parterrefenster nach meinen Haaren zu greifen. Sie konnte reizend sein, wenn sie nicht dozierte. Leider dozierte sie oft.

Die hochsommerliche Hitze verschlug mir den Atem. Ich stieg auf mein Fahrrad und träumte von der winterlichen Abendsonne auf Coney Island. Menschenleerer Strand. Lekkende Wellen. Das Wasser leuchtet phosphoreszierend. Ich fühle die groben Körner unter den Fußsohlen, die Feuchtigkeit hat sie zu einer festen Fläche verbacken. Die Oberfläche fühlt sich rauh an wie Gewebe, dazwischen harte Muschelkanten in Rosa, zerbrochenem Weiß und Schwarz. Immer schon waren alte Juwelen meine Leidenschaft. Ich konnte die Gunst kaum fassen, als D.D. Miles mir nach meinem kurzen Gastspiel als Provenienzforscher die Leitung der Juwelenabteilung anbot. Für diesen Job hatte ich gern den Umzug nach Berlin in Kauf genommen.

Unvermittelt fand ich mich wieder vor dem schmiedeeisernen Portal und starrte auf die Idylle, in deren Hintergrund sich eine Tragödie ereignet hatte.

DREI

Der Anblick von dem ganzen Zeug macht mich müde. Gestern abend kam ich nicht sehr weit. Es war unmöglich, das Ganze auf einmal in den Kamin zu kippen. Soviel Pappe und Papier auf einem Haufen erstickt jedes Feuer. Ich schaltete den Fernseher ein, wie ich es immer tue, wenn ich fürchte, den Bezug zur Wirklichkeit zu verlieren. Perlensamts Geschichte wirkt gespenstisch auf mich. Eingebildet. Als sei nichts davon tatsächlich passiert.

Ich öffnete die Terrassentür. Abendluft wehte das Papier, das ich auf den Boden gelegt hatte, über die Dielen. Ich erwischte mich dabei, daß ich die einzelnen Blätter aufsammelte und ansah, anstatt sie einfach ins Feuer zu werfen. Es war, als könnte ich die Verbindung zu David Perlensamt nicht endgültig kappen, ohne noch einmal einen Blick auf diese Unterlagen zu werfen. Erst hielt ich sie einfach nur in der Hand. Dann begann ich zu lesen. Die Briefe von David an seine Tante in Paris – eine Mischung aus Zärtlichkeitsbekundungen, Geständnissen und Beschimpfungen –, die sie mir aus unklaren Gründen überließ. Ein Ausschnitt aus einer französischen Zeitung, datiert von 1948. Er beschreibt das Viertel um die Porte de Bercy in Paris. Die Verfügung von Perlensamts Vater Alfred, die als Testament firmiert. Eigentlich gehört sie zu Gericht. Daß ich sie nicht weitergeleitet habe, macht mich wohl der Beweisunterschlagung schuldig. Ich hielt die Kopie der Heiratsurkunde von Otto Abetz und Suzanne de Bruycker in der Hand, Hitlers Botschafter in Paris und seine belgische Frau. Dann die Zeitungsnotiz, die auf ihren Unfall verweist. Eine Landstraße. Der Abschnitt zwischen Düsseldorf und Köln. Eine Kleinstadt. Ein Käfer mit einer defekten Lenkung. Langenfeld im Mai 1958. Das warf ich als erstes ins Feuer. Die Kopie des Urteils, das über Otto Abetz 1949 in Paris verhängt worden war, hatte der nächtliche Hauch unter den Zebrapuff geweht. Sie stammte aus dem Archiv des Auswärtigen Amtes. Ich hatte mich kundig machen wollen über den düsteren Hintergrund, nachdem David begonnen hatte, merkwürdige Andeutungen über seine Familie zu machen. Zuletzt die erste Pressenotiz über den rätselhaften Mord vom August des vergangenen Jahres. Auch sie las ich noch einmal, bevor ich sie ins Feuer warf. Die Flammen loderten auf, als wüßten sie, was sie fräßen. David hätte die Szene gefallen. Wenn schon Vernichtung, dann glanzvoller Untergang. Er hätte Musik spielen lassen, Wagner, vielleicht das große Duett aus dem Tristan. Dazu Champagner getrunken. Darunter tut er es ja nie. Aber natürlich will David nicht wirklich untergehen. Ihm reicht der Schein. Das lockere Zeitungspapier wellte sich und verglühte. Mit dem, was nun durch den Rost auf die Steinplatten fiel, hatte unsere Geschichte begonnen. Eine ermordete Mutter, ein angeklagter Vater, ein bestürzter Sohn, der als Zeuge bewundernswerte Haltung bewahrte. Ich verfolgte das Geschehen wie gebannt.

Nach der ersten vorsichtigen Pressenotiz über den Mysteriösen Gewaltakt in Märchenkulisse hatten die Zeitungen sich überschlagen. Wilde Spekulationen wechselten sich mit willkürlichen Behauptungen ab. Nur der Name der Familie, in der sich der Mord ereignet hatte, war nun bekannt: Perlensamt. Vom Täter fehlte jede Spur. Auch vom Tatmotiv. David selbst hatte die Polizei alarmiert, als er seine Mutter Miriam erschossen fand und seinen Vater schwer verletzt. Alfred Perlensamt wurde in die Charité gebracht. Währenddessen untersuchte die Polizei die Wohnung auf Diebstahl. Aber es war nichts abhandengekommen. Feinde schien die Familie nicht zu haben. Die Tote war beliebt gewesen, ihr Ehemann angesehen und von seinen Mitarbeitern verehrt. Die Kriminalpolizei stand vor einem Rätsel.

Ich wußte nicht recht, ob ich bei Perlensamt vorbeigehen sollte. Einfach klingeln? In dieser Situation? Aber dann, eines Abends – die erste Welle der Berichterstattung war verebbt, man wartete darauf, daß Alfred Perlensamt aus dem Koma erwachte – fuhr ich hin. David behauptete später, ich hätte vor dem Tor gestanden und durchs Gitter gestarrt, als wollte ich die Kakerlaken in den Mauerritzen laufen sehen. Ich hätte mit meinem Blick die Fassaden abgesaugt, die Äderung der Farne verfolgt und auf jedes Geräusch gelauscht. Es war Davids Art, so zu tun, als könne er Menschen lesen. Er erweckte den Eindruck, er neige sich voller Hingabe seinem Gegenüber zu. Die Geste schien sagen zu wollen: Du kannst mir vertrauen. Ich kenne dich besser als du dich selbst.

Er hatte mich also beobachtet. Dieses Mal aber hatte er anders als beim ersten Mal nichts unternommen.

Das Tor war nur angelehnt. Offenbar hatte jemand aus Versehen vergessen, es richtig zu schließen. Ich ging hinein. Der Innenhof wirkte so ruhig und romantisch wie zuvor. Keine Reporter zu sehen. Weder der Akt noch seine Untersuchung hatten Spuren hinterlassen. Immer noch lockte die dickichtähnliche Bepflanzung. Aber dieses Mal fiel mir auf, daß der Lärm des nahen Durchgangsbetriebs in den verträumten Winkel drang. Als hätte jemand die falsche Tonspur an einen Film gelegt. Die Verkehrsgeräusche mochten dafür verantwortlich sein, daß niemand außer David die Schüsse gehört hatte.

Ich ging wieder hinaus und zog das Tor hinter mir ins Schloß. Auf der Fahrt nach Hause kam ich mir ein bißchen schäbig vor ob meiner Unsicherheit. Was hätte mir schon passieren können, wenn ich ihm meine Anteilnahme ausgedrückt hätte?

Die Presse fühlte sich zu neuen Spekulationen veranlaßt. Es wurde behauptet, die Ermittlungsbeamten hätten eine gewisse Berührungsangst dem Fall gegenüber, was die Untersuchung angeblich lähmte. Die Andeutungen gingen dahin, daß vermögende Leute anders behandelt würden als das gemeine Volk. Dann hieß es, die Schwester Alfred Perlensamts sei aus Paris angereist, um ihren im Koma liegenden Bruder zu besuchen. Auch sie konnte zur Aufklärung nichts beitragen. Sie schien, bemerkte jener Reporter, der auch Davids Souveränität beschrieben hatte, erschüttert, aber gefaßt.

Dann die Überraschung. Zwei Wochen nach der Operation und eine Woche nach dem Erwachen aus der Bewußtlosigkeit gestand Alfred Perlensamt die Tat. Allmählich sickerte durch, daß auch David Schmauchspuren an den Fingern gehabt hatte. Vater und Sohn hatten miteinander gerungen, als David verhindern wollte, daß der Alte sich selbst erschoß. Zwei Schüsse hatten sich dabei gelöst und waren in dessen Lunge gedrungen. Damit war das Rätsel um den Tod von Miriam Perlensamt aufgeklärt. Das Motiv blieb weiterhin dunkel. Der alte Perlensamt schwieg hartnäckig, auch David schwieg. Die Experten, Psychologen wie Kriminologen, berieten sich eine Weile und blieben uneinig. Schließlich triumphierte der Staatsanwalt. Alfred Perlensamt, der eine lange Rekonvaleszenz vor sich hatte, bekam lebenslänglich für den Mord an seiner Frau. Die Schwurgerichtskammer sprach von besonders schwerer Schuld. Daß die Schlafende ihrem Mörder hilflos ausgeliefert war, machte die Tat heimtückisch. Damit hatte er kaum Chancen, nach fünfzehn Jahren auf Bewährung entlassen zu werden. Sie hatten den Mörder, aber kein Motiv, die Tat, aber keine Geschichte.

Ein Zeitungsartikel, den ich las, schwelgte in rüden Vermutungen über einen erledigten Geschäftsmann, eine gequälte Ehefrau, einen erpressenden Verwandten. Es wurde unterstellt, daß die Ermordete an der Erpressung beteiligt gewesen und die Familie in eine düstere Angelegenheit verwickelt sei. Vielleicht sei der Mord überhaupt nur ein Akt des Verbergens und nicht etwa einer der emotionalen Entgleisung gewesen. Der Grund mochte tief in der Vergangenheit liegen. Der Anwalt des alten Perlensamt drohte mit Verleumdungsklage. Die Vermutungen wurden eingestellt.

Kurz nach dem Mord wußte ich über David und seine Familie nur das, was ich der Presse entnommen hatte. In einem späteren Zeitungsbericht, den ich nicht aufgehoben habe, weil sein sensationslüsterner Ton widerlich war, hieß es, der Chemiker Alfred Perlensamt sei Eigentümer einer Fabrik mit zwölf Angestellten. Eine Erfindung – eine spezielle Styropor-Verarbeitung, die nicht näher erläutert wurde – hatte ihm seit den sechziger Jahren großen finanziellen Erfolg gebracht. Der Journalist schien sich mehr für die Millionen zu interessieren als für den Mord. Die Reportagen präsentierten die Lebensverhältnisse der Perlensamts, erwähnten die Pferde der Toten und die Gesellschaften des Ehepaars. Der Fall schien besonders schrecklich, da es sich um eine Tat in besten Kreisen handelte. Die Berichterstattung war schnell von den Sensationsblättern übernommen worden. Etwas später, als durchgesickert war, daß ich Perlensamt kannte, sprach der Galerist, der unten im Haus seine Ausstellungsräume hatte, mich anläßlich einer Vernissage darauf an. Diplomatisch versuchte er vorzufühlen, wie ich zu David stand.

»Ich hatte keine Ahnung, daß Sie Perlensamt näher kennen.«