Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

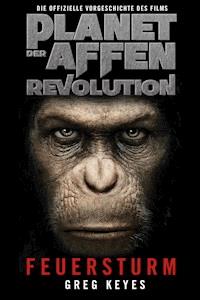

- Herausgeber: Cross Cult

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Planet der Affen

- Sprache: Deutsch

Der offizielle Prequelroman zum brandneuen Film "Planet der Affen: Revolution" schließt die Lücke zwischen den Ereignissen von "Planet der Affen: Prevolution" und denen der lang erwarteten Fortsetzung. Caesar und sein Gefolge entkamen den Klauen der Menschen und kämpften sich ihren Weg über die Golden Gate Bridge, um im Redwood-Nationalpark - auch bekannt als Muir-Wald - Zuflucht zu suchen und Frieden und Ruhe zu finden. Dort begannen sie, sich eine neues Zuhause aufzubauen, weit weg von der Spezies, die sie so schrecklich misshandelte … Jetzt hat die Menschheit Schlimmeres zu befürchten als einen Vergeltungsschlag durch die Affen. Die "Affen-Grippe" breitet sich rasend schnell an der ganzen Westküste der USA aus. In San Francisco fallen ihr in kürzester Zeit Abertausende zum Opfer. Die Epidemie ist nicht mehr aufzuhalten … Der Untergang der Menschheit und ein Wettkampf gegen die Zeit hat begonnen. Rettung bieten nur die Affen, angeführt von Caesar, die sich bald einer heimtückischen Jagd durch die Menschen gegenübersehen … Doch aus Gejagten können auch Jäger werden!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 394

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

PLANET

DER AFFEN

REVOLUTION

FEUERSTURM

GREG KEYES

BASIEREND AUF DEM DREHBUCHGESCHRIEBEN VON MARK BOMBACK UND RICK JAFFA & AMANDA SILVERBASIEREND AUF FIGUREN GESCHAFFEN VON RICK JAFFA & AMANDA SILVER

INS DEUTSCHE ÜBERTRAGEN VONSUSANNE DÖPKE

Die deutsche Ausgabe von PLANET DER AFFEN – REVOLUTION: FEUERSTURMwird herausgegeben von Amigo Grafik, Teinacher Straße 72, 71634 Ludwigsburg.Herausgeber: Andreas Mergenthaler und Hardy Hellstern,Übersetzung: Susanne Döpke; verantwortlicher Redakteur und Lektorat: Markus Rohde;Lektorat: Katrin Aust und Gisela Schell; Satz: Rowan Rüster/Amigo Grafik;Printausgabe gedruckt von CPI Morvia Books s.r.o.,CZ-69123 Pohorelice. Printed in the Czech Republic.

Titel der Originalausgabe: DAWN OF THE PLANET OF THE APES: FIRESTORM

Planet of the Apes ™ & © 2014 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.

German translation copyright © 2014 by Amigo Grafik GbR.

Original edition published by Titan Books. A division of Titan Publishing Group Ltd.

Print ISBN 978-3-86425-426-0 (Juni 2014)E-Book ISBN 978-3-86425-458-1 (Juni 2014)

WWW.CROSS-CULT.DE

Für Terri Hunnicutt und Warren Roberts

Inhalt

PROLOG

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

EPILOG

DANKSAGUNGEN

ÜBER DEN AUTOR

ROMANE BEI CROSS CULT

PROLOG

Roger Mason war gerade dabei einzuschlafen, als ihn etwas aufschreckte. Er wusste nicht genau, was es war, aber es musste ein Geräusch gewesen sein.

Er sah sich langsam nach der Ursache um.

Nebel wallte durch die riesigen Mammutbäume und in diesem Moment war ihm, als befände er sich nicht nur ein paar Meilen von San Francisco entfernt, sondern in einer längst vergangenen Zeit, als sich dieser Wald noch vom heutigen Santa Cruz bis hoch nach Südoregon erstreckt hatte. Außer seinem Lager war an diesem Ort kein Hinweis auf menschliche Einflüsse zu entdecken.

Roger war am Stamm eines der uralten Titanen zusammengesunken, der seinem Zelt gegenüberstand. Er hatte seine Augen nur ein paar Minuten geschlossen, so schien es ihm jedenfalls.

Was hatte er gehört?

Er versuchte, vollkommen stillzusitzen, und lauschte angestrengt. Aber was es auch gewesen sein mochte, es wiederholte sich nicht. Vielleicht war es doch nur Teil eines aufkommenden Traums gewesen, nichts weiter als eine Halluzination.

»Nichts«, seufzte er. Wie immer. Vielleicht war es Zeit, nach Hause zu gehen. Er war nun schon etwas über eine Woche hier, allein, ohne Telefon oder irgendeine andere Verbindung zum Rest der Welt. Eigentlich liebte er diese Ausflüge. Der besondere Kitzel, die Ranger zu überlisten, wenn man zelten wollte, wo es verboten war. Die Einsamkeit. Die Möglichkeit, dass sich seine Träume endlich, nach all diesen Jahren, erfüllen könnten. Aber nun dämmerte ihm allmählich, dass es nicht nur Zeit war, nach Hause zu gehen, sondern auch dort zu bleiben.

Seit fast dreißig Jahren ging er in den Muir Woods zwischen den größten Bäumen der Erde zelten. Er suchte nach Hinweisen auf die Kreatur, die die Eingeborenen Sasquatch und andere Bigfoot nannten. In den ersten paar Jahrzehnten war er sehr oft sicher gewesen, dass er eine der im Verborgenen lebenden affenartigen Kreaturen gerade eben verpasst hatte – nur um Haaresbreite. Dass sich bereits ein weiterer Ausflug voll auszahlen würde.

Er kannte die Argumente der Skeptiker – dass es nicht nur ein oder zwei der Wesen geben konnte. Damit eine Spezies überleben konnte, brauchte es eine Zuchtpopulation, die mindestens in die Hunderte ging. Und eine solche Zahl von riesigen Kreaturen könnte unmöglich so lange unentdeckt bleiben. Aber die Berggorillas hatten es doch auch geschafft, bis zum zwanzigsten Jahrhundert von niemandem gesehen zu werden, oder? Und es gab andere ähnliche Beispiele.

Bigfoot war höchstwahrscheinlich ein Abkömmling des Gigantopithecus, einem urzeitlichen Vorfahren des Orang-Utans, der in Asien zwar ausgestorben war, aber die Landbrücke zum amerikanischen Kontinent überquert hatte. Orang-Utans waren Einzelgänger, lebten nie in großen Gruppen. Man konnte durch einen Dschungel gehen, in dem eine ganze Zuchtpopulation lebte, ohne auch nur einen Hinweis auf die Tiere zu finden. Es war anzunehmen, dass der Gigantopithecus ähnliche Gewohnheiten hatte und ebenfalls nahezu unsichtbar bleiben konnte.

So hatte er es sich zumindest vorgestellt. In letzter Zeit waren ihm Zweifel gekommen. Es schien, als hätte er einen Großteil seines Lebens verschwendet, ohne etwas vorweisen zu können.

Mit einem Seufzer stand er auf und überlegte, wo er mit dem Abbrechen seines Lagers beginnen sollte.

In diesem Moment fiel ihm auf, dass im ganzen Wald nichts zu hören war. Gar nichts. Kein Vogelgesang, keine keckernden Eichhörnchen. Es war so still wie in einer Kirche am Montag.

Roger spürte, wie sich ihm die Nackenhaare sträubten.

Dann, in der vollkommenen Stille, hörte er es wieder, das Geräusch, von dem er angenommen hatte, er hätte es nur geträumt – etwas zwischen einem Heulen und einem Grunzen. Es war ein ansteigender Ton, der sich wiederholte. Es klang fast – aber nicht ganz – menschlich.

»Heilige Scheiße«, flüsterte er, weil er das Geräusch kannte, oder zumindest ein Ähnliches. Er hatte Nachforschungen angestellt, sich vorbereitet, um alle Anzeichen erkennen zu können. Was er gerade gehört hatte, klang sehr nach dem langen Ruf eines Orang-Utans.

Oder eines Bigfoot.

»Das ist er«, sagte er leise. »Das ist er wirklich.«

Er schlich auf Zehenspitzen zu seinem Aufnahmegerät hinüber und schaltete es ein. Einen sehr langen Augenblick glaubte er, dass sich der Ruf nicht wiederholen würde. Aber zu seinem Entzücken tat er es – näher und lauter als zuvor.

Er schlich sich zwischen den Bäumen hindurch, indem er so behutsam wie möglich auftrat, und erreichte den Rand einer Lichtung. Dort griff er vorsichtig nach seiner Videokamera, hob sie ans Auge und versuchte, sie still zu halten. Aus seinen vorherigen Erfahrungen wusste er, dass er wahrscheinlich nur diese eine Chance hatte.

Diese Wesen erschraken so schnell.

Der Augenblick schien sich ewig auszudehnen, ähnlich wie die Tage vor Weihnachten, als er ein Kind gewesen war. Dann sah er, wie das Unterholz erzitterte. Am Rand der kleinen Lichtung bewegte sich etwas. Er wusste plötzlich, wie es sich anfühlte, wiedergeboren zu werden oder eine Offenbarung zu haben – wie es war, wenn sich ein Lebenstraum erfüllte.

Es ging aufrecht, zeigte aber keinen menschlichen Gang und war vollkommen mit dunklem Fell bedeckt. Es gab keinen Zweifel, was er da vor sich sah, obwohl die Perspektive ihn kleiner wirken ließ, als er ihn sich all die Jahre vorgestellt hatte, wenn er diesen Moment herbeigesehnt hatte.

Roger vergaß beinahe, die Kamera einzuschalten, während der Sasquatch seine einsame Wanderung fortsetzte. Er zoomte so nahe es ging heran und versuchte, aus sicherer Entfernung so viele Details wie möglich zu erfassen, damit der Film nicht als Fälschung abgetan werden konnte – wie etliche andere in der Vergangenheit. Seiner würde der ultimative, der berühmteste Bigfootfilm aller Zeiten werden, dessen Echtheit niemand anzweifeln konnte.

Als er von seinem Okular aufsah, war er erstaunt, dass hinter dem Wesen noch eine weitere Kreatur auftauchte.

»Ein Pärchen …«, murmelte er gepresst. Er hatte unglaubliches Glück. Nur ganz selten hatte man mehr als einen Bigfoot gesehen und noch nie hatte es einen visuellen Beweis gegeben.

Aber dann kam noch einer.

Und noch einer. Fünf, zwanzig …

»Oh mein Gott«, keuchte er, während er weiterfilmte. »Das ist unglaublich.«

Plötzlich hielt der Anführer an und wandte seinen Kopf langsam Roger zu. In diesem Augenblick konnte er durch seinen Sucher einzig und allein die Augen des Wesens sehen – grün gefleckt, durchdringend und intelligent.

Der Bigfoot sah Roger.

Und ganz plötzlich fühlte Roger sich gar nicht mehr sicher.

Knack!

Hinter ihm zerbrach ein Zweig. Er wirbelte herum.

Das Gesicht, das seinen ganzen Sucher ausfüllte, war wild und unmenschlich. Es hatte ein milchiges, blindes Auge, das andere starrte wütend. Sein Ausdruck zeigte reine Bösartigkeit, die Roger traf wie ein physischer Schlag. Er war starr vor Schreck, konnte nicht sprechen oder sich bewegen. Er war nicht einmal fähig, die Augen zu schließen, um dieses furchtbare Gesicht auszublenden.

Dann öffnete es sein Maul und kreischte ihn an.

Roger erinnerte sich nicht, dass er die Kamera fallen gelassen, geschrien oder das Weite gesucht hatte. Als er sehr viel später wieder einen klaren Gedanken fassen konnte, hatte er die Kamera nicht mehr bei sich, konnte nur noch keuchen und sein Hals war rau wie ein Reibeisen. Er sah sich um, konnte aber nichts erkennen außer den riesigen Stämmen der Redwoods und dem Nebel, der langsam einen Schleier über sie warf.

Dann rannte er weiter.

Mit ausgesprochen boshafter Befriedigung sah Koba zu, wie der Mensch floh. Er mochte Menschen nicht. Er hatte zu sehr unter ihrer Hand gelitten, oder unter den Werkzeugen, die sie in dieser Hand hielten. Er hoffte, dieser Mensch hier wäre der Letzte, den er je sehen musste.

Aber er bezweifelte es.

Nachdem er sich überzeugt hatte, dass der Mann fort war, drehte er sich um. Er blickte zwischen den riesigen Bäumen hindurch zu Caesar, der ihn von der Lichtung aus beobachtete.

Einen Moment lang befürchtete er, dass seine Handlungsweise Caesar nicht gefallen haben könnte. Wie als er Will angegriffen hatte, der ihnen in den Wald gefolgt war. Aber dann nickte der Anführer der Affen zustimmend und Koba merkte, dass ihn eine Welle seltener Befriedigung überkam. Caesar akzeptierte seine Tat, also akzeptierte Caesar auch ihn.

Koba ließ sich auf alle viere fallen und rannte auf seinen Anführer zu, aber eine Geste ließ ihn innehalten.

Nahrung, signalisierte Caesar.

Koba blieb stehen und ärgerte sich, dass er es vergessen hatte. Etwas ging in ihm vor, etwas Merkwürdiges – Bilder, Gedanken, Verbindungen, die er nie zuvor hergestellt hatte. Das lenkte ihn manchmal ab. Draußen zu sein, war ebenfalls eine Ablenkung, das Gefühl des Windes, der Geruch der Blätter, der große, weite Himmel über ihm. So lange hatte er in einer Dunkelheit voller Schmerz und Traurigkeit gelebt.

Und nun war er frei …

Das war ein Zeichen und ein Wort, das er nie gekannt hatte, bis Caesar es ihn gelehrt hatte.

Frei.

Er kehrte zum Nest des Menschen zurück und durchwühlte alles. Schnell hatte er eine Tasche mit Essen gefunden. Er klemmte sie sich unter einen Arm und kehrte zu Caesar zurück. Koba senkte den Kopf, als er sich dem Anführer näherte, und streckte ihm unterwürfig die Tasche entgegen.

Caesar berührte Kobas Arm, dann seine Wange. Gut, bedeutete das. Caesar nahm die Tasche, schlang sie sich seltsam menschenähnlich über die Schulter und kletterte auf den nächsten Baum. Koba und die anderen folgten ihm zu dem Ort, an dem der Rest der Gruppe weit oben in den Baumwipfeln auf sie wartete.

Sekunden später bewegten sie sich wieder vorwärts. Nur das leise Rascheln der Bäume ließ ihren Weg erahnen.

Weil Caesar von ihnen forderte, still zu sein. Stille bedeutete Überleben.

Der dunkle Himmel war seit Kobas Befreiung und ihrem Kampf mit den Menschen und ihren Tötungswerkzeugen fünfmal gekommen und gegangen. Sie hatten diesen Kampf gewonnen, aber die Menschen hatten nicht aufgehört, sie zu jagen. Natürlich nicht. Ihre fliegenden Käfige kreuzten am Himmel über ihnen und ihre Horden waren in die Wälder ausgeschwärmt. Aber Caesar war clever. Er schickte Kundschafter aus, um kleine Gruppen ihrer Verfolger ausfindig zu machen, oder Einzelgänger wie den, den Koba gerade in die Flucht geschlagen hatte.

Sie sollten ihnen Angst einjagen, aber nicht wehtun. Die Menschen berichteten von diesen Begegnungen, aber wenn die Jäger eintrafen, waren die Affen längst an einen anderen Ort weitergezogen. So hatten sie ihre Verfolger in die Irre geführt. So hatten sie überlebt – hier an diesem wunderbaren Ort, der gleichzeitig so fremd und doch so vertraut schien.

Für diesen Ort hatte Caesar Koba ein weiteres neues Wort beigebracht.

Zuhause.

1

David Flynn wachte gegen vier Uhr morgens auf. Wie immer. Es war egal, um welche Zeit er ins Bett ging, wie viel er getrunken hatte, ob er einen Marathon gelaufen war oder den ganzen Tag mit Schreiben verbracht hatte. Um vier Uhr wachte er auf. Es hatte angefangen, als er mit Anfang zwanzig von Atlanta nach San Francisco gezogen war. Selbst nach zehn Jahren an der Westküste weigerte sich sein Körper noch immer, die gewohnte Ostküstenzeit zu verlassen.

Er setzte sich langsam auf und spürte das zusätzliche Gewicht im Bett, bevor er sich erinnerte, dass Clancy noch da war. Ihr weiches, langes Haar war auf dem Kissen ausgebreitet. Im Zwielicht sah es dunkel aus, aber am Tag hatte es die Farbe von frischem Stroh mit einigen von der Sonne ausgeblichenen Strähnen. Ihre Bettdecke war verrutscht. Er betrachtete sie einen Augenblick lang und war versucht, die Konturen ihres Körpers mit den Fingerspitzen nachzuzeichnen. Er mochte das Gefühl ihrer Haut und ihrer Figur.

Aber er wollte sie nicht wecken. Normalerweise blieb sie nicht über Nacht, doch sie hatte irgendeinen frühen Termin im Stadtzentrum und seine Wohnung lag viel näher als ihre. Er war sich allerdings sicher, dass »früh« nicht vier Uhr bedeutete.

Er glitt vorsichtig aus dem Bett, ging in sein kleines Wohnzimmer und blickte auf seinen Laptop. Er könnte die Zeit nutzen, um seinen Artikel über die Vertuschung von falschen Mittelzuweisungen im Rathaus noch etwas besser auf den Punkt zu bringen, aber davon hatte er im Moment die Nase voll. Also schaltete er den Fernseher ein und zappte durch mehrere Infomercials und Sitcoms, bevor er bei einem Nachrichtenkanal hängen blieb. Der Sender zeigte etwas über die bizarren Ereignisse auf der Golden Gate Bridge vor fünf Tagen. Hunderte von Affen waren aus mehreren Einrichtungen der Stadt ausgebrochen, hatten sich durch die Polizeiblockaden gekämpft und waren geflüchtet. Es war mit Sicherheit der merkwürdigste Vorfall in der Geschichte von San Francisco und wurde noch viel merkwürdiger dadurch, dass im Anschluss absolut keine Informationen nach außen gedrungen waren. Die Parks nördlich der Brücke – Muir Woods und Mount Tam – waren geschlossen und alle außer den wichtigsten Straßen gesperrt.

Während unzählige Gerüchte darüber im Umlauf waren, wie die Affen entkommen konnten, war das, was er als Journalist Fakten nennen würde, absolute Mangelware.

Bürgermeister House und Polizeichef Burston hatten versichert, dass alles unter Kontrolle sei. Die Zahl der Affen wäre übertrieben und Augenzeugenberichte durch Hysterie verfälscht.

Die meisten Filmaufnahmen stammten von Amateuren, die sie mit Handys an einem besonders nebligen Tag aufgenommen hatten. Es war also schwierig, die Behauptungen der einen oder anderen Seite zu verifizieren.

Nun wurde ins Studio geschaltet, in dem ein Journalist des Lokalsenders einen Mann mit einem dunklen, schmalen Gesicht interviewte. David erkannte ihn als Clancys Boss, Dr. Roberts, also machte er den Fernseher etwas lauter.

»… Primatologe in Berkeley«, sagte der Interviewer. »Einige Leute, die bei dem Vorfall dabei waren, behaupten, dass die Tiere sich besonders merkwürdig verhalten hätten. Sie sagen, dass die Affen gemeinschaftlich, zielgerichtet und organisiert gehandelt hätten. Sie wirkten angeblich, als hätten sie einen Plan. Sie kennen sich mit Primaten aus – wie würden Sie diese Behauptungen einordnen?«

»Nun, zunächst einmal sind Affen intelligent und können eine große Bandbreite von Verhaltensweisen erlernen«, antwortete Roberts. »Sie sind soziale Wesen und handeln tatsächlich gemeinschaftlich. Schimpansen zum Beispiel schließen sich zusammen, um Mantelaffen als Nahrung zu jagen.«

»Ich dachte, Affen wären Vegetarier?«

»Das ist eine gängige, aber falsche Annahme«, stellte Roberts heraus. »Schimpansen sind Omnivoren – sie fressen insbesondere eine Menge Insekten. Bei Gorillas kommt das etwas seltener vor. Die einzige Spezies, die fast vollkommen herbivor lebt, ist der Orang-Utan.«

»Interessant«, unterbrach der Journalist. »Aber wir schweifen vom Thema ab.«

»Ich glaube, dass hier mehrere Faktoren im Spiel sind«, nickte Roberts. »Zum einen tendieren wir Menschen dazu, alles nach unserem Vorbild zu betrachten. Wir anthropomorphisieren, vermenschlichen. Wir machen das auch mit Katzen und Hunden, denen wir menschenähnliche Gefühle zuschreiben. Das wird sogar noch stärker, sobald Affen involviert sind, weil sie uns ähnlich sehen. Der andere Faktor ist, dass diese Affen in Gefangenschaft geboren wurden und in vielen Fällen darauf trainiert sind, sich wie Menschen zu benehmen – für Film, Fernsehen oder den Zirkus. Die Affen, die man für gewöhnlich im Fernsehen sieht, sind noch jung, niedlich und nicht besonders gefährlich. Aber sie werden älter und verlieren etwas von ihrem Charme – nicht nur, was ihre äußerliche Erscheinung angeht. Einige Tiere werden äußerst aggressiv. Sie werden dann oft an Schutzstationen abgegeben oder an Tierversuchslabore verkauft. Sie könnten also schon einmal menschliches Verhalten nachgeahmt haben. Und schließlich kommen wir selbst ins Spiel.«

»Sie meinen noch etwas anderes als das Vermenschlichen?«

»Richtig. Wir Menschen sind von Natur aus Geschichtenerzähler. Das liegt uns im Blut. Es gibt einige sehr gute Studien, die zeigen, dass Augenzeugenberichte jeglicher Art – besonders, wenn starke Emotionen wie Angst und Überraschung im Spiel sind – in erheblichem Maße voneinander abweichen. Das gilt bereits für Aussagen, die nur kurze Zeit nach einem Ereignis gemacht werden. Das passiert im Grunde genommen, weil wir versuchen, das Gesehene in einen logischen Rahmen zu pressen, um es zu verstehen. Wir erschaffen eine Geschichte, die für uns einen Sinn ergibt – und dann erzählen wir sie weiter. Details, die die Zuhörer verstehen, bleiben erhalten, während der Rest irgendwann wegfällt. Die Geschichte wird ausgeschmückt.«

»Also wollen Sie sagen, dass Bürgermeister House die Wahrheit sagt …«

David sprang vor Schreck auf, als sich eine Hand auf seine Schulter legte.

»Entschuldige«, sagte Clancy. »Ich wollte dich nicht erschrecken.«

»Puh«, keuchte er. »Schon okay. War der Fernseher zu laut?«

»Eigentlich nicht.« Sie neigte den Kopf in Richtung Fernseher. »Es war die Stimme von Piers. Ich dachte schon, ich wäre wieder in der Vorlesung, oder so.«

»Ohne Klamotten?« Er zog eine Augenbraue hoch.

Sie sah an sich herunter und als ihr ihre spärliche Bekleidung bewusst wurde, grinste sie.

»Witzbold«, sagte sie. »Ich kann mir ja was überziehen, wenn du willst.«

»Nein«, antwortete er. »Mach dir bloß keine Umstände.« Er machte den Ton leiser. »So. Besser?«

»Jep«, nickte sie. »Also – warum bist du auf? Hattest du nicht genug Platz im Bett?«

»Nein. Ich wache immer so um vier auf. Ich habe festgestellt, dass ich entweder daliegen und die Decke anstarren oder für eine gute Stunde aufstehen und herumwursteln kann. Dann schlafe ich wieder ein.«

»Mir fällt eine dritte Alternative ein«, neckte sie und trat hinter ihn.

»Ich weiß nicht«, erwiderte er. »Ich bin irgendwie müde und du brauchst auch deinen Schlaf.«

»Hm-mmh«, sagte sie und küsste ihn in den Nacken, was einen wohligen Schauer durch seinen ganzen Körper schickte.

»Hey, das ist nicht fair«, protestierte er.

»Ich habe nie gesagt, dass es fair ist«, entgegnete Clancy. Sie küsste ihn noch einmal und arbeitete sich weiter bis zu seinem Ohr hoch. Dann schlang sie von hinten die Arme um seine Brust und zog ihn an sich.

»Also schön«, sagte er. »Dann probieren wir die dritte Alternative.«

Danach kuschelte sie sich an ihn und er spürte, wie er langsam einschlief.

Es fühlte sich schön an, aber es hatte auch etwas Besitzergreifendes an sich, das ihn beunruhigte. Er mochte Clancy – sie war lustig, sexy und sehr entgegenkommend im Bett. Sie war auch ziemlich cool. Sie wusste, dass er sich mit anderen traf, und es schien sie nicht zu stören. Sie bat ihn nie um etwas, das er nicht zu geben bereit war. Und es gab niemals Anzeichen dafür, dass ihre Beziehung sich in eine bestimmte Richtung entwickelte oder dass sie ein Ziel verfolgte.

Wenigstens bis jetzt.

»Ich werde eine Weile weg sein«, murmelte sie schläfrig. Es war seltsam, als hätte sie seine Gedanken gelesen.

»Ich dachte, du hast nur einen Termin in der Stadt?«

Sie blieb einen Augenblick stumm.

»Hör mal«, sagte sie dann. »Ich weiß, dass du Reporter bist, aber wenn ich dir etwas erzähle, könntest du das – du weißt schon – vertraulich behandeln?«

»Klar«, antwortete er und war plötzlich besorgt.

»Ich darf dir das eigentlich nicht erzählen«, erklärte sie. »Ich habe eine Schweigeklausel unterschrieben.«

»Worüber?«

»Ich bin von der Stadt angeheuert worden, um die Affen in den Muir Woods zu beobachten.«

»Die Affen beobachten?«

»Ja. Sie versuchen, herauszufinden, wie man sie am besten wieder einfangen kann. Mich persönlich interessiert eigentlich nur, wie sie sich an eine Umgebung anpassen, die sich sehr von der unterscheidet, in der sie sich ursprünglich entwickelt haben.«

»Ist das nicht gefährlich?«, fragte er. »Die sind doch gefährlich?«

»Für gewöhnlich nicht«, berichtigte sie. »Nicht, wenn man sie nicht bedrängt und sie sich nicht bedroht fühlen. Was da auf der Brücke passiert ist – das war nicht normal. Hey, ich bin gut auf meinem Fachgebiet – mir wird schon nichts passieren.«

»Die Dian Fossey der Muir Woods«, murmelte er.

»Dian Fossey ist von Wilderern mit Macheten in Stücke gehackt worden«, führte Clancy an. »Ich glaube, du solltest von mir lieber als Jane Goodall der Muir Woods sprechen. Ihre Geschichte ist besser ausgegangen.«

»Oder vielleicht nur als Jane wie in Tarzan«, entgegnete er.

»Macht dich das zum Herrn des Dschungels?«

»Wenn ich mich recht erinnere, würde uns das zu Cousin und Cousine machen«, wandte er ein.

»Iih. Du bist echt aus den Südstaaten.«

»Hmmmpf«, sagte er.

»Ich freue mich total darauf«, meinte sie nach einer Weile.

»Das merke ich«, erwiderte er. »Ich hoffe, du hast viel Spaß.« Dann gähnte er und schloss die Augen.

»Danke, dass ich hier schlafen kann«, sagte sie. »Ich weiß, dass dich das normalerweise stresst.«

»Tut es nicht.«

»Ist schon okay«, versicherte sie ihm. »Es gibt nichts, worüber du dir Sorgen machen müsstest.« Sie drückte seine Schulter.

»Ruf an, wenn du wieder da bist«, sagte er. »Wir unternehmen was. Hängen zusammen ab.«

»Das hört sich gut an«, antwortete sie. »Okay, das reicht – lass mich noch ’ne Stunde schlafen.« Dann drehte sie sich um und innerhalb von ein paar Minuten hörte er, wie ihr Atem regelmäßig wurde.

Ein paar Minuten später schlief er ebenfalls ein.

Talia blinzelte, als der Schweiß in ihren Augen brannte, und einen Moment lang konnte sie durch den Tränenschleier nur Blut erkennen. Manchmal schien es ihr, als ginge es in ihrem gesamten Leben nur um Blut. Sie kannte andere Unfallchirurgen, die zu Hause nichts Rotes um sich haben konnten – Vorhänge, Teppiche, Tomatensoße, Grenadine. Mindestens ein Unfallchirurg aus ihrem Bekanntenkreis war Vegetarier geworden, weil der Anblick von so viel rohem Menschenfleisch es ihm unmöglich machte, ein Steak oder einen Hamburger zu essen. Sie hatte das immer für dämlich gehalten. Langsam fing sie an, es zu verstehen.

»Wischen«, sagte sie. Tran tupfte ihr die Stirn mit einem Tuch ab, während sie sich wieder der Untersuchung der Brusthöhle zuwandte. Der Junge auf ihrem OP-Tisch war furchtbar zugerichtet – und er war noch ein Kind, wahrscheinlich nicht älter als fünfzehn. Sie fragte sich, warum jemand ihm drei Kugeln verpasst hatte.

Aber das sollte nicht ihre Sorge sein. Ihr Job war es, ihn wieder zusammenzuflicken.

»Das hier wird bestimmt länger dauern«, erklärte sie. »Versuchen Sie, Doktor Selling zu finden. Ich möchte, dass er sich diese Milz ansieht.«

Sechs Stunden später zitterte Talia vor Erschöpfung und trat von dem Patienten zurück.

»Ich mache ihn zu«, sagte Selling. »Gehen Sie und besorgen Sie sich einen Kaffee.«

Sie nickte und schlüpfte aus dem Operationssaal. Zuerst machte sie einen Abstecher in den Waschraum, um sich etwas Wasser ins Gesicht zu spritzen und ihr langes Haar wieder zu einem festen Pferdeschwanz zu binden. Sie fragte sich, ob sie es lieber abschneiden sollte. Dann ging sie weiter in Richtung des kleinen Zimmers, das sie Café Trauma nannten. Jemand hatte tatsächlich ein Schild aufgehängt, das eine Kaffeetasse über einem Oberschenkelknochen zeigte, der mit einem Skalpell gekreuzt war. Café Trauma bestand nur aus einem Waschbecken, einem kleinen Kühlschrank, einer Kaffeemaschine, einem Getränkeautomaten, einem Tisch mit vier Stühlen und einem recht kleinen Flachbildfernseher. Die Kanne war leer, also setzte sie frischen Kaffee auf und ging vor die Tür, um zu sehen, welche Verletzungen eingeliefert wurden. Glücklicherweise gab es nichts Ernstes mehr, das sich mit einer dreifachen Schusswunde vergleichen ließ. Es saßen allerdings noch eine Menge Leute im Wartezimmer und ihre Schicht dauerte noch drei Stunden.

Sie kehrte ins Café zurück und kippte etwas von ihrem irgendwie ekelhaften Kaffee herunter.

Randal aus der Akutversorgung kam gerade rechtzeitig herein, um ihren Gesichtsausdruck zu bemerken.

»Ist nicht gerade Starbucks, oder?«, fragte er.

Sie schüttelte den Kopf, schnitt eine Grimasse und starrte in die Tasse.

»Immer wenn ich das trinke, schwöre ich mir, direkt nach der Arbeit loszugehen und eine Kaffeemühle und guten Bohnenkaffee zu kaufen«, sagte sie. »Aber ich vergesse es immer wieder. Dieses Zeug hier macht es geradezu verlockend, auf Speed oder so umzusteigen. Aber das ist auch keine gute Idee.« Dann drehte sie sich zu ihm um. »Was ist los?«

»Sie sind doch letzten Monat zu diesem Symposium über Atemwegsinfektionen gefahren.«

»Mh-hmm«, erwiderte sie. »Das schärfste Symposium aller Zeiten. Sogar besser als das über Rektalblutungen.«

»Ich habe da eine Patientin, die Sie sich mal anschauen sollten.«

»Was sind ihre Symptome?«

»Sie niest Blut«, sagte er.

»Allergische Rhinitis?«

»Sie sagt, sie hatte noch nie Probleme mit Allergien – ich habe mir das angeschaut und nichts gefunden«, berichtete er. »Ich habe ein CT angeordnet, aber die sind total überlastet. Außerdem liegt ihre Temperatur bei vierzig Grad und sie zeigt Anzeichen von subkutanen Blutungen.«

Talia wollte gerade einen weiteren widerwilligen Schluck nehmen, hielt aber auf halbem Weg inne.

»Wie alt ist sie?«

»Zweiunddreißig.«

»Zeigen Sie sie mir«, bat sie.

Ihrem hellen Haar nach zu urteilen hatte die Frau ohnehin helle Haut, aber im Moment war sie kreidebleich – außer an den Stellen, an denen sich hellgrüne Flecken entwickelt hatten. Ihre Augen waren stumpf und bewegten sich träge hin und her, was Talia verriet, dass es sich nicht nur um blutende Polypen in den Nebenhöhlen handeln konnte. Wenn es doch Polypen waren, hatte sie noch eine andere Krankheit entwickelt, die damit in keinem Zusammenhang stand.

»Haben wir schon Blut abgenommen?«, fragte Talia leise, während sie am Eingang des Krankenzimmers stand.

»Das wollte ich gerade tun«, antwortete Randal.

»Gleich ins Labor, mit Priorität«, sagte sie. »Ich werde es mir ansehen.«

Sie betrat das Zimmer, warf einen Blick auf das Krankenblatt und sah dann die Patientin an.

»Wie geht es Ihnen, Celia?«, fragte sie.

»Nicht besonders gut«, brachte die Frau schwach hervor.

»Irgendeine Idee, wo Sie sich diese Krankheit eingefangen haben könnten?«

Sie schüttelte den Kopf.

»Ich werde für gewöhnlich nicht krank«, sagte Celia. »Ich habe nicht einmal einen Hausarzt. Ich habe abgewartet, weil ich gehofft hatte, dass es von allein wieder weggeht.«

»Ich werde Ihnen ein paar Fragen stellen, die sich jetzt vielleicht seltsam anhören«, erklärte Talia.

»Okay?«

»Arbeiten Sie mit oder in der Nähe von Tieren?«

»Nein«, antwortete Celia. Dann schien ihr ein Gedanke zu kommen. »Aber ich habe eine Katze.«

»Haben Sie irgendetwas Außergewöhnliches gegessen?«, fragte die Ärztin weiter. »Haben Sie verschreibungspflichtige oder nicht verschreibungspflichtige Medikamente genommen? Es ist wichtig, dass Sie die Wahrheit sagen. Sie bekommen keinen Ärger.«

»Mir fällt nichts ein«, beteuerte die Frau und schüttelte den Kopf. »Ich war gerade in Frankreich, aber bin nicht sehr abenteuerlustig, wenn es ums Essen geht.«

»Frankreich? Wie lange ist das her?«

»Ich bin gerade vor ein paar Tagen zurückgekommen.«

»Sind Sie sonst noch irgendwo gewesen? In Afrika oder Südostasien?«

»Nein, nichts dergleichen.«

»Okay«, sagte Talia. »Wir werden Ihnen Blut abnehmen und es ins Labor schicken. In der Zwischenzeit bekommen Sie etwas »Hühnersuppe« in den Arm und etwas, das Ihr Fieber senken soll. Wie hört sich das an?«

Die Frau lächelte schwach und nickte.

»Darf ich mir mal Ihre Augen ansehen?«, fragte Talia und kam näher. Sie zog eine kleine Stiftlampe hervor und leuchtete damit erst ins eine, dann ins andere Auge, während sie mit der freien Hand das Lid offen hielt.

»Okay«, sagte sie. »Wir werden Sie in ein anderes Zimmer verlegen. Haben Sie Angehörige im Wartezimmer?«

Sie schüttelte den Kopf. Talia nickte, nahm ihre Kaffeetasse und verließ den Raum.

Draußen nahm sie Randal beiseite.

»Ein paar subkonjunktivale Blutungen«, murmelte sie. »Könnte eine Form von hämorrhagischem Fieber sein.«

»Ich hatte befürchtet, dass Sie so etwas sagen würden«, entgegnete Randal. »Woran denken Sie? Gelbfieber? Ebola?«

»Ruhig, mein Bester«, wehrte sie ab. »Ich sagte, dass es das sein könnte, aber es ist nicht sehr wahrscheinlich. Vielleicht hat sie nur eine schwere Grippe und Nasenbluten. Aber lassen Sie uns auf Nummer sicher gehen. Verlegen Sie sie in einen Reinraum. Strikte Isolation, okay? Nur für den Fall. Und lassen Sie uns die Patientin an jemanden überweisen, der Spezialist auf dem Gebiet ist – Collins vielleicht, oder Park. Okay? Und verbreiten Sie keine Ebola-Gerüchte. Ich habe nur laut gedacht.«

»Okay«, antwortete er.

Sie hatte ihren Kaffee fast ausgetrunken, als Ravenna ihren Kopf um die Ecke streckte.

»Es kommt ein Notfall rein«, sagte sie. »Motorradunfall.«

»Meine Glücksnacht«, seufzte Talia und ging los, um sich für die Operation zu waschen.

Als sie den Motorradfahrer so weit stabilisiert hatte, dass er operiert werden konnte, war ihre Schicht fast vorbei. Das war auch gut so, denn Talia war todmüde. Sie riss sich noch einmal zusammen, als sie Randal begegnete.

»Haben Sie sie verlegt?«, fragte sie.

»Ja«, antwortete er. »Und wissen Sie was? Wir haben noch eine.«

»Noch eine was?«

»Noch eine, die Blut niest. Eine afroamerikanische ältere Dame. Ich habe sie direkt in ein Isolationszimmer verlegt.«

»Hm.« Talia runzelte die Stirn. »Ich weiß nicht. Könnte doch was Ernsteres sein. Haben Sie mal bei den anderen Krankenhäusern angerufen?«

»Ich hatte einfach zu viel zu tun«, sagte er.

»Ich überprüfe das morgen«, entgegnete sie.

Sie trug noch ihre OP-Sachen, als sie nach Hause kam, ging direkt unter die Dusche und zog dann einen Schlafanzug aus dem Schrank.

»Wir sind ganz allein, Baby«, sagte sie zu ihrem Pyjama. »Und wir haben die ganze Nacht nur für uns.«

Sie machte sich einen Moscow Mule und saß einen Moment lang nur da und genoss das leichte Brennen des Ginger Ales mit Limette über dem Kick des Wodkas. Sie überprüfte die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter ihres Festnetzanschlusses. Einige ihrer Freunde hielten sie für altmodisch, weil sie so etwas hatte. Aber das Festnetz funktionierte immerhin auch während eines Stromausfalls, wenn Funkmasten oder Satelliten ausgefallen waren. Da sie in einem Erdbebengebiet lebten, fand sie diesen Gedanken beruhigend.

Auf das Festnetztelefon – auf ihres jedenfalls – konnte man außerdem keine Textnachrichten schicken. Sie konnte die Nummer also gefahrlos Leuten geben, von denen sie nicht wollte, dass sie ihr ständig simsten. Genau wie die vier, die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter hinterlassen hatten: ihr Vater, ein Typ namens Dean, den sie letzte Woche in einer Kneipe namens The Choirboy getroffen hatte, noch ein Typ namens Serge, der die Nummer von – natürlich – ihrem Vater hatte, und noch eine von ihrem Vater.

Heute Abend zählte er als zwei Personen.

Sie löschte die Nachrichten, lehnte sich zurück und trank noch einen Schluck. Als sie ihren Drink schon halb geleert hatte, erinnerte sie sich, ihr Handy anzuschalten. Es war den ganzen Tag aus gewesen.

Sie hatte eine SMS von John, einem Typen, mit dem sie ihre Facharztausbildung gemacht hatte. Sie hatte schon eine Weile nichts mehr von ihm gehört. Er arbeitete an einem anderen Krankenhaus im Stadtgebiet, ebenfalls in der Notaufnahme. Neugierig las sie seine Nachricht.

Hey Tal – seltsame Krankheit heute. Hämorrhagisch, hohes Fieber. Konnte es nicht diagnostizieren, habe den Fall an die Intensivstation abgegeben. Zwei Fälle. Hast du auch welche? Lass uns irgendwann mal was trinken gehen.

»Hui«, sagte sie zu ihrem Pyjama. »Es muss was Ernstes sein.«

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!