17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Reclam Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

»Play yourself!« – »Spiel dich selbst!« So lautete die Standardantwort schwarzer Musiker auf die Frage, wie man ein guter Jazzer werden könne. In der Improvisation Persönlichkeit ausbilden und zeigen – das könnte auch das Motto für die Entwicklung des Jazz in Deutschland sein. Denn es gelang der deutschen Szene, die afro-amerikanische Musiktradition aufzunehmen und eine eigene Spielart zu finden. Wolfram Knauer zeichnet diesen Weg von den Anfängen nach dem Ersten Weltkrieg bis heute nach. Er taucht ein in das Berlin der 1920er, zeigt die Zurückdrängung von Swing und Jazz durch den Nationalsozialismus ebenso wie den Aufbruch im Nachkriegs-Frankfurt und den musikalischen Austausch mit den GIs, er beleuchtet die Szene in der DDR und illustriert die Umtriebigkeit der heutigen Jazz-Community. Knauers Buch basiert auf jahrzehntelanger Recherche und Leidenschaft – und es ist eine zum Standardwerk taugende Bestandsaufnahme des wohl vielfältigsten aller musikalischen Genres. Alle Facetten des deutschen Jazz: Vom Ballsaal Femina und dem Berlin der 1920er über Albert Mangelsdorff, Wolfgang Dauner, Karl Walter und die Jazz-Szene der DDR bis zu Christof Thewes, Michael Wollny und Anna-Lena Schnabel.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 827

Ähnliche

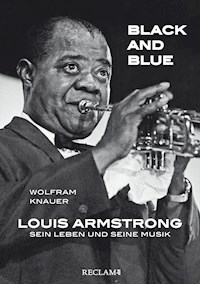

Wolfram Knauer

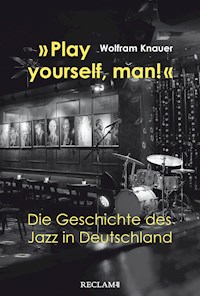

»Play yourself, man!«

Die Geschichte des Jazz in Deutschland

Reclam

2019, 2021 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen

Durchgesehene Ausgabe 2021

Coverabbildung: Birdland, Hamburg. © Jan Köppe, pixeljanosch.de

Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen

Made in Germany 2021

RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart

ISBN978-3-15-961517-2

ISBN der Buchausgabe 978-3-15-011360-8

www.reclam.de

Inhalt

Intro

Spirituals im Kaiserreich

Eine amerikanische Armeekapelle in Europa

Kolonialismus, Exotismus und die Fisk Jubilee Singers

Völkerschauen

Erste afro-amerikanische Aufnahmen in Europa

Der Siegeszug des Jazz beginnt

Die Angst vor schwarzen Menschen

Jazz: Tanz oder Musik?

»Im Southern Syncopated Orchestra gibt es einen außerordentlichen Klarinettisten …«

Das Jazz-Age in der Weimarer Republik

Berufsbild »Jazzmusiker«?

Malen nach Zahlen: Lernen von Noten

Die Anfänge der Schallplattenindustrie

Die Goldenen Zwanziger – das Jazz-Zeitalter

Wohin in Berlin?

Zwischen Charleston und Haller-Revue

Revue Nègre: »Sie spielen ohne Dirigenten«

»Damenkapellen« in der Weimarer Jazzrepublik

Man schreibt über Jazz

Paul Whiteman in Deutschland

Die erste Jazzklasse und das Musik-Echo

Jazz auf der klassischen Bühne

Der Tanz zum großen Crash

Jazzdämmerung

Some of These Days

Der Hass wird lauter

Erste Maßnahmen gegen den Jazz

»Goody Goody« …

Kurze Weltoffenheit: Olympia

Was ist Jazz in Nazi-Deutschland?

Von »White Jazz« bis »Delphi Fox«

Jammin’ mit der Goldenen Sieben

Hofkonzert im Hinterhaus

Alternative Jugendkultur

Swing im Auftrag des Führers

»Die Trommel und ihr Rhythmus«

Die Ghetto Swingers: Jüdische Musiker in Deutschland und Jazz im KZ

Die Stunde Null – Aufbruch und Neuorganisation der Jazzszene nach 1945

Die Bigband spielt weiter…

Musikalische Fraternisierung: Jazz in den amerikanischen GI-Clubs

Vom Leben als Kellerassel

»Der Schlüssel« zum Jazz

Berliner Bebop

Hamburger Dixie

Münchner Jump

Die Verteidigung des Jazz

Learning by Doing

Bebop im Wohnzimmer

Die Deutschen All Stars

Hipp Jazz in Kollerland

A Night in Hannover

Salute to Lars Gullin

European Jazz Sounds

Der Rundfunk als Initiator

Die Rundfunk-Bigbands

Keine Geheimwissenschaft: Jazz an der Hochschule

Die Grundlagen der (west)deutschen Jazzszene sind gelegt

Albert Mangelsdorff

Das Jazzensemble des Hessischen Rundfunks

»Animal Dance«

»Ab hier gilt’s«

Deutscher Jazz? – Der Griff zum Volkslied

CBS goes German Jazz

Die Plattenindustrie wird neugierig

Der bundesdeutsche Jazz spielt sich frei

Heartplants

Jazzin’ the Black Forest

Eternal Rhythm in Woodstock

Swinging Oil Drops!

Zwischen Free Action und United Jazz + Rock

Passport zum Erfolg

A Machine Gun for Adolphe Sax

Globe Unity und European Echoes

FMP: The Revolution Needs to Be Documented

Die Folgen der Freiheit

Jazz in der DDR I: Bis zum Mauerbau (1949–1961)

Mit der Volkspolizistin auf der Messe

DDR-Kulturpolitik im Wandel

Die Zone swingt, die Stasi nicht …

Zwischen Hoffnung und Enttäuschung

Geschlechtskrankheiten durch Jazz

»Fragen« an die Dresdner Tanzsinfoniker

Die Macht der Pappe

Besuch in West-Berlin

So klingt die DDR – auf Amiga

So klingt die DDR – im wirklichen Leben

Ermutigung und Abschottung

Jazz in der DDR II: Neue Freiheit hinter Mauern (1961–1989)

Analysen und Aspekte

Blues-Gedanken

Das schönste Mädchen der Welt

Dresden am Mississippi

Die populäre Seite des Modern Jazz

Bach, Webern und Charlie Parker

Aus teutschen Landen

Zentralquartett mit rosa Krokodil

Woodstock am Karpfenteich meets Jazzwerkstatt

Emanzipation erreicht: Was nun?

Der Rock’n’Roll-König

Jazz Meets the World

Schönheit, die ich meine

ECM: Drei Sekunden Stille

Jazz by Post: Neue Wege in Musikproduktion und -vertrieb

Berlin und andere Feste

Der Urschrei

Professor Jazz

Die Institutionalisierung der Jazzszene

Der »Posaunenweltmeister«

Die Frankfurter Schule

Anything goes in Köln

Die Bigband der Zukunft

Die Musik im Global Village

»Hanse- und Barberstadt« Hamburg

Bremer Stadtmusikanten

Musterländle, Bayern, Rheinland, Ruhrgebiet

Jazz auf der Insel

Zwischen den Welten

Ein bestelltes Haus …

Auf ins 21. Jahrhundert

Die Mauer fällt

Das Spiel mit der Tradition

Ein Land schafft sich ab

Alte Strukturen – neue Strukturen

Von den Roots des aktuellen Jazz

Die Faszination des »Songs«

Die Faszination des Komplexen

Die Faszination des Sounds

Die Faszination des Virtuosen

Die Faszination des Internationalen

Jazz wird diverser, weiblicher, queerer

Mein Weg zum Jazz – ein persönliches Nachwort

Dank

Abbildungsnachweis

Hinweise zur Diskographie und Literatur

Bücher zum Jazz in Deutschland sowie für dieses Buch genutzte Quellen

Zeitschriften

Intro

Dieses Buch erzählt die Geschichte des Jazz in Deutschland, von den Anfängen seiner Rezeption bis zu den aktuellsten Diskursen, die er hervorgebracht hat. Es basiert auf Recherchen über die Musik und ihre Protagonisten, die mich seit Jahrzehnten umtreiben, spätestens seit dem Beginn meiner Arbeit für das Jazzinstitut Darmstadt, das viele Dokumente zur deutschen Jazzgeschichte sammelt und das größte Jazzarchiv Europas beherbergt. Das Buch soll eine objektive Sicht auf einen Teilaspekt deutscher Musikgeschichte bieten, fußt aber, wie jedes Buch, natürlich auch auf der subjektiven Auswahl und Sichtweise des Autors. Ich habe versucht, meiner eigenen Perspektive die anderer gegenüberzustellen, solche von Zeitgenossen etwa, von Musikern, solche der Jazzkritik oder des Feuilletons, und dabei mit dem Bewusstsein zu schreiben, dass nicht nur die Jazzfans ein Recht auf ihre Meinung haben, sondern dass auch diejenigen, denen diese Musik suspekt ist, Teil des Diskurses sind.

Mein Anliegen ist, die Geschichte der Jazzrezeption in diesem Land entlang der dokumentierten Musik zu erzählen. Ich habe viel gehört und versucht, aus der Musik heraus die relevanten Fragen zu künstlerischer Haltung und Rezeption des Jazz zu entwickeln, diese dann zu kontextualisieren, in die gesellschaftlichen, politischen und ästhetischen Diskurse der Zeit einzupassen und all das am Ende wieder in die Musik zurückzuspiegeln. Die Musik war beim Verfassen also Auslöser meiner Fragen wie auch letztes Korrektiv. Dieses Buch soll eine Geschichte des Jazz in Deutschland erzählen, die dem Leser ohne viel Vorwissen genauso viel an Information und historischer Einordnung gibt, wie es der Expertin Anregungen zum Hinterfragen allgemeiner Vorstellungen bietet.

Eine Frage, die mich besonders umtrieb bei der Arbeit am Buch, war, warum diese Musik hierzulande so starke emotionale Reaktionen hervorrufen konnte, sowohl für als auch gegen den Jazz. Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, werde ich über Aufnahmen sprechen, in denen der Enthusiasmus der Musiker deutlich spürbar ist, daneben aber auch über solche, die aus heutiger Sicht und im Vergleich mit amerikanischen Einspielungen aus derselben Zeit eher brav, bieder, rhythmisch, melodisch oder harmonisch wenig spannend wirken. Ich musste dabei selbst lernen, solche Beispiele als Zeugnisse eines zeitgenössischen Musikgeschmacks ernst zu nehmen, der eben nicht unbedingt den direkten Vergleich im Sinn hatte. Extreme Stereotype, etwa dass deutsche Rhythmusgruppen nicht swingen konnten oder – am anderen Ende des Spektrums – dass herausragende Solisten »genauso gut« waren wie ihre amerikanischen Kollegen, bleiben nun mal an der Oberfläche dessen, wie wirklich musikalische Entscheidungen gefällt werden. Ich sah es als meine Aufgabe an, die Musik erst einmal als ein Zeugnis zu hören, das für sich steht, und überall dort, wo ich aus der Perspektive der Gegenwart heraus eine klare ästhetische Haltung hatte, mich zu fragen, welche anderen Perspektiven denn auch noch möglich seien.

Eine weitere Vorbemerkung sei erlaubt, die mir wichtig ist, weil dieses Buch sich wenigstens in einem nicht stark von den meisten anderen Büchern seiner Art unterscheidet: Es erzählt die Geschichte des Jazz (in diesem Fall in Deutschland) aus der Perspektive eines männlichen Autors und am Beispiel vorrangig männlicher Musiker. Das Narrativ ändert sich, je mehr die Geschichte sich der Gegenwart nähert, denn die Realität der Geschlechterverteilung im Jazz hat sich in den letzten Jahren verändert. Und doch sollte man selbst dort, wo die Aktivitäten von Musikerinnen nicht dokumentiert sind, diese immer mitdenken.

So standen bereits in den Anfangstagen des Jazz auch in Deutschland Instrumentalistinnen auf der Bühne. Die Nazis platzierten die Frau zurück »an den Herd« und beeinflussten damit ein Rollenbild, das erst durch die Frauenbewegung der 1960er Jahre allmählich wieder aufgebrochen wurde. Der Jazz blieb allerdings bis weit in die 1970er Jahre hinein eine männerbündnerische Angelegenheit, bei der Frauen höchstens im Publikum auftauchten, aber weder als Sammlerinnen, geschweige denn als ernsthafte Instrumentalistinnen akzeptiert wurden. Mitte der 1970er Jahre begann sich das zu ändern, als Musikerinnen aus dem Kreis um Irène Schweizerund Joëlle Léandre mit feministischem Selbstbewusstsein an die Musik herangingen und mehr und mehr jüngere Künstlerinnen begannen, die wenigen bekannten Vorbilder zu studieren, seien es amerikanische Instrumentalistinnen wie Mary Lou Williams und Melba Liston oder europäische wie Barbara Thompson und Marilyn Mazur. Vor allem aber blickten sie auf Jutta Hipp, die bereits Anfang der 1950er Jahre bewiesen hatte, dass eine Musikerin auch ohne den »Exotenbonus« als Frau am Instrument ernst genommen werden konnte.

Insbesondere die Möglichkeit, Jazz an Hochschulen zu studieren, ermutigte Musikerinnen in den 1980er und 1990er Jahren, diese Musik als Karriereweg zu wählen und sich dabei nicht länger auf festgeschrieben scheinende geschlechterspezifische Instrumentenzuordnungen einzulassen. So gibt es im 21. Jahrhundert neben Pianistinnen (lange Zeit das einzige auch öffentlich akzeptierte »Frauen«-Instrument) selbstverständlich Saxophonistinnen, Trompeterinnen, Posaunistinnen, Kontrabassistinnen, Schlagzeugerinnen, von ungewöhnlichen Instrumenten (Tuba, Blockflöte, Theremin, Harfe) ganz zu schweigen. In den Clubs und bei Festivals scheint diese Realität heute selbstverständlich, doch merkt man, wie viel da noch zu tun ist, wenn man bedenkt, dass in den ARD-Bigbands auch 2018 nur drei Musikerinnen saßen und dass erst im selben Jahr mit der Schlagzeugerin Eva Klesse die erste Instrumentalistin zu einer Professorin an einer deutschen Musikhochschule berufen wurde.

Die Auswahl der Musiker und Aufnahmen, entlang derer ich im Folgenden die Geschichte des Jazz in Deutschland erzähle, versucht auf der einen Seite repräsentativ zu sein, ist auf der anderen Seite alles andere als erschöpfend. Ich musste für jede Phase der Jazzentwicklung eine Auswahl treffen. Aus der zeitlichen Distanz lässt sich für die Musik bis in die 1970er Jahre einigermaßen urteilen, was wichtig war und Einfluss hatte, doch wird diese Auswahl umso schwerer, je näher die Erzählung der Gegenwart kommt. Letzten Endes ist meine Auswahl hier wie anderswo im Buch einerseits subjektiv, andererseits immer nur beispielhaft für künstlerische Entwicklungen und ästhetische Entscheidungen im deutschen Jazz. Ich hätte auch andere Künstler wählen können, andere Aufnahmen, und ich lade Sie ausdrücklich dazu ein, Ihre eigenen Hörerfahrungen in die historischen Raster einzuordnen, die ich Ihnen im Folgenden anbiete. Missverstehen Sie dieses Buch also bitte nicht als ein Lexikon oder als einen Kanon des deutschen Jazz. Es geht mir nicht um die Nennung aller Namen, Daten und Fakten, sondern um eine Einordnung ästhetischer Diskurse und musikalischer Entwicklungen. Es geht um den kreativen Umgang hiesiger Musikerinnen und Musiker mit einer Musik, die Afro-Amerika der Welt mit der Aufforderung schenkte, sie produktiv weiterzuentwickeln, sich dabei immer der eigenen Wurzeln bewusst zu sein, aber ihren Ursprung nie zu vergessen, jene Feier von Gemeinschaft, Community, Widerständigkeit, Respekt und Individualität, die den Jazz zum Begleiter der Bürgerrechtsbewegung in den USA genauso machte wie zur Hoffnung freiheitsliebender Fans in Diktaturen und totalitären Gesellschaften.

Da mir Perspektiven wichtig sind, beschreibe ich am Schluss dieses Buchs, wie ich selbst zum Jazz kam. Für Sie, liebe Leserin, lieber Leser, wird diese Musik teilweise dasselbe, teilweise etwas komplett anderes bedeuten. Jede und jeder von Ihnen bringt eine eigene musikalische Sozialisation mit, eigene Hörvorlieben, insbesondere aber eigene Erinnerungen an Konzerte oder Tonträger, die Sie besonders beeindruckt haben. Sie alle besitzen eine eigene Perspektive, und meine Hoffnung ist, dass Sie diese mit in die Lektüre dieses Buch einbringen, dass Sie sich von meiner Darstellung dazu inspirieren lassen, für den Moment von der eigenen Erfahrung zu abstrahieren und die Musik, die Sie lieben oder die Sie einfach nur interessiert, von einer anderen Warte aus zu betrachten.

— 1 —

Spirituals im Kaiserreich

Die Geschichtsbücher wissen ein Geburtsdatum des Jazz. Am 26. Februar 1917 nahm die Original Dixieland Jazz Band zwei Titel für die Victor Talking Machine Company auf, den »Livery Stable Blues« und den »Dixie Jazz Band One Step«. Die Titel wurden gepresst und kamen am 7. März 1917 auf den Markt: die erste Schallplatte des Jazz. Das Jahr 1917 also ging in die Annalen als das Geburtsjahr des Jazz ein. Doch so einfach ist es natürlich nicht. Ein Genre entsteht nicht einfach so, weil eine Kapelle ein Aufnahmestudio betritt und eine Platte einspielt. Musikalische Stilrichtungen entstehen über viele Jahrzehnte hinweg, sind das Ergebnis eines musikalischen Diskurses, der oft gar nicht im Öffentlichen verhandelt wird, sondern in einer weit weniger dokumentierten Öffentlichkeit.

Der Jazz hatte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den amerikanischen Südstaaten herausgebildet als eine Musik für Ensembles, die die musikalischen Moden der Zeit aufnahm, die Bluesform, den Ragtime, die Hymnen der schwarzen Kirche, die Mazurka, schottische und irische Tanzstücke, leichte Salonpiècen, Marschmusik. Der Jazz war als eine Musik entstanden, die der Feier des Lebens genauso wie der Feier des Todes diente, die in der Community verankert war, die Menschen bei Freud und Leid begleitete. Die Menschen mochten die antreibende Kraft dieser Musik, die mehr Volksmusik war als Kunst; ihnen gefiel die Kraftmeierei der jungen Musiker, die zeigen wollten, wie schnell, wie laut, wie schräg sie klingen konnten. Sie waren von der gezügelten Wildheit dieser Musik begeistert, die auch die Zuhörer mitriss und so ganz anders war als die gemäßigte Tanzmusik, die man sonst so hörte, die langsamen Walzer und Quadrilles, die auf den Bällen des Südstaaten-Adels getanzt und die von anderen Gesellschaftsschichten weit kruder und archaischer nachgeahmt wurden.

Der Jazz war von Anfang an eine Musik der Unterschicht gewesen, eine Musik der Schwarzen im tiefsten, vom Rassismus und der Unterdrückung geprägten Süden der Vereinigten Staaten. Er hatte die Gesänge der Sklaven aus den Baumwollfeldern in sich aufgesogen und die klagend-hoffenden Spirituals der schwarzen Kirche, die Field Hollers und die Straßenhändlerlieder. Die Musiker bewiesen von den ersten Tagen des Jazz an große Ohren, lauschten den Überresten afrikanischer Rituale und den protestantischen Hymnen, den irischen Jigs und den schottischen Reels, dem Gesang der deutschen Männerchöre und den Proben der französischen Oper.

Gab es Jazz bereits vor 1917? Aber natürlich! In New Orleans oder in Charleston, South Carolina, in den großen Städten der Südstaaten, auf den Plantagen der Post-Sklaverei, überall entlang des Mississippi erklang Musik. Es gab Sänger, die in Balladen vom Leben und Sterben, von der Liebe und von abgrundtiefer Hoffnungslosigkeit sangen. Es gab Virtuosen auf den unterschiedlichsten Instrumenten, Gitarre, Banjo, Fidel, Perkussion, die mit den Märkten herumzogen und für die Unterhaltung bei Festen sorgten. Es gab Bluesbarden, die sich selbst auf der Gitarre begleiteten – Ruf, Ruf, Antwort – und deren Texte Kommentare zum eigenen Leben, zum Schicksal der Community oder zu gesellschaftlichen Entwicklungen im Land abgaben. Es gab Marschkapellen, die sich in Uniform und Aufstellung wie Militärbands gerierten, deren Märsche aber mangels Ausbildung und Notenfestigkeit der Musiker oft rauer und archaischer klangen. Es gab Ragtime-Pianisten, die meist auch ihre eigenen Stücke schrieben und so die ersten Komponisten eines mehr und mehr als afro-amerikanisch wahrgenommenen Genres waren.

Die Tatsache, dass vor der Original Dixieland Jazz Band wenig von der Musik, die da im Süden erklang, aufgezeichnet wurde, bedeutet nicht, dass da nichts gewesen sei. Es existieren Aufnahmen schwarzer Ensembles bereits von 1913 und 1914, die deutlich vermitteln, dass das Klangbild des späteren Jazz auch ganz anders sein konnte als jenes, das die Original Dixieland Jazz Band bot; durcharrangiert, mit antreibenden Zwischenrufen und offenbar bereits mit Freiraum für Gruppenimprovisationen, wenn diese auch auf den Aufnahmen selten zu hören sind.

Der Jazz also entstand nicht 1917, und er entstand auch nicht einzig in New Orleans. Aber etwa um 1917 wurde er in den USA und schnell weit darüber hinaus als eine Musik wahrgenommen, die eine enorme emotionale Wirkung hatte, die jung war, Kraft und Energie besaß, die die Wirren und Betriebsamkeit des neuen Jahrhunderts in den Griff zu bekommen schien, ohne sie aufzulösen.

Und damit sind wir schon bei einem Aspekt, der weit über den Jazz hinausgeht. In der afro-amerikanischen Kultur wurden die verschiedenen aus ihr generierten Musikstile als Ausdruck des täglichen Lebens wahrgenommen. Mit den Schallplatten der Original Dixieland Jazz Band entstand eine musikalische Mode, ein erstes Produkt der sich immer stärker herausschälenden Musikindustrie, das über die Gruppen hinaus wirkte, in denen es ursprünglich entstanden war, über die afro-amerikanische Gemeinschaft also, aber auch über die Menschen aus den Südstaaten, die sich mit diesen Klängen an ihre Heimat erinnert fühlten. Das große Missverständnis des Jazz, der als eine der kreativsten musikalischsten Kräfte des 20. Jahrhunderts wirken sollte, begann gleich bei der ersten offiziellen Aufnahme. Denn wo der Jazz in seiner heimischen Umgebung sehr klare Community-Funktionen innehatte, wurde er in New York, Chicago, Boston und den anderen Großstädten, in denen sich diese Platten schnell verbreiteten, vor allem als Mode wahrgenommen, als Trend bar jeder gesellschaftlichen Aufgabe, als ein Produkt der neuen Unterhaltungsindustrie, die für jedermann zugänglich war, schichten- und klassenübergreifend. Von Anfang an hörten die Tänzer, hörten die Käufer der Platten nicht nur die Musik, sondern ganz unterschiedliche Hoffnungen, die sie in diese Musik hineininterpretieren konnten.

Eine amerikanische Armeekapelle in Europa

Wir schreiben also das Jahr 1917. Am 7. März war die erste Jazzplatte erschienen, am 6. April traten die Vereinigten Staaten in den Ersten Weltkrieg ein. In Europa hatte dieser »Große Krieg« bereits Zehntausende an Todesopfern gefordert und ganze Länder in die Krise gezogen. Dieser Krieg hatte eine neue Dimension. Er wurde nicht am grünen Tisch und in begrenzten Schlachtgebieten ausgefochten. Er war so ausufernd und mit den neuen Kriegswaffen so vernichtend, dass jeder Mann und jede Frau betroffen war, dass sich ganze Länder die Frage nach ihrer Existenz stellen mussten. Wenn Staaten sich so vollends vernichten wollen und können, welchen Wert haben dann alle kulturellen Errungenschaften, die über Jahrhunderte entstanden sind und die ja neben der Entspannung immer auch einem gesellschaftlichen Gleichgewicht dienen?

Am 25. Dezember 1917 wurde das 15. Infanterie-Regiment der Vereinigten Staaten der 185. Brigade zugeordnet und auf den Weg nach Frankreich geschickt. Die Soldaten waren zur einfachen Arbeit abkommandiert, nicht zum Kampf. Am 1. März 1918 wurde das Regiment zum 369. Infanterie-Regiment umbenannt, am 8. April der französischen Armee zugeordnet. Die Arbeitssoldaten erhielten Waffen, trugen aber weiterhin ihre amerikanischen Uniformen. Im September waren sie zusammen mit französischen Truppen in Kämpfe verwickelt worden, kamen aber trotz schwerer Gegenwehr bis in die Vogesen durch. Dort waren sie am Tag des Waffenstillstands, am 11. November 1918, und sie erreichten als erste Soldaten der alliierten Streitkräfte sechs Tage später den Rhein. Das alles wäre nichts weiter als eine von vielen Kriegsgeschichten, hätte dieses Regiment nicht einzig aus afro-amerikanischen Soldaten bestanden. Die amerikanische Armeeführung hatte sie nicht kämpfen lassen, weil die meisten weißen Soldaten keine schwarzen Kameraden neben sich wollten. Die Zuordnung zur französischen Armee war aus denselben Gründen erfolgt. Als das 369. Infanterie-Regiment im Februar 1919 nach New York zurückkehrte, wurden die Harlem Hellfighters, wie sie jetzt genannt wurden, mit einer großen Parade gefeiert. Die Soldaten hatten etliche Orden erhalten, einige von der amerikanischen, die meisten aber von der französischen Regierung. Die Harlem Hellfighters standen forthin für die gespaltene Politik der Vereinigten Staaten, in der schwarze Offiziere und Soldaten in Europa für die Freiheit und für ihr Land kämpften, sich aber zu Hause und selbst innerhalb der Armee dem alltäglichen Rassismus zu beugen hatten.

Die Harlem Hellfighters besaßen eine Marschkapelle. Der schwarze Bandleader James Reese Europe hatte 1910 in New York den Clef Club gegründet, eine Art Interessenvertretung für Afro-Amerikaner im Musikgeschäft. Er war erfolgreich, organisierte 1912 ein Konzert des Clef Club Orchestra in der Carnegie Hall und nahm bereits 1913 und 1914 Schallplatten auf, die nicht dem Jazz der Original Dixieland Jazz Band entsprachen, aber ganz gewiss den Geist des Jazz atmeten. Als 1916 das 15. Infanterie-Regiment gegründet wurde, ließ sich Europe anwerben und überzeugte seine Vorgesetzten davon, dass ein bisschen Show zu mehr freiwilligen Soldaten führen würde. Am 1. Oktober marschierte das Regiment die 5th Avenue hinunter, begleitet von Musik aus den Reihen des Clef Club.1

Es gab nur ein weiteres schwarzes Regiment, das zu den National Guards in Illinois gehörte, das für seine Konzertband bekannt war. Europe wurde beauftragt, für das 15. Regiment eine vergleichbare Kapelle aufzubauen.2 Es folgte ein landesweiter Aufruf, und als die Soldaten am Neujahrstag 1918 den ersten Fuß auf französischen Boden setzten, waren unter den 2000 Männern des Regiments Musiksoldaten, die am 12. Februar 1918, an Lincolns Geburtstag, in Nantes ein Konzert gaben. Sie spielten Märsche und leichte klassische Ouvertüren. Der Sänger Noble Sissle spielte Geige und trommelte in der Band, und er beschrieb, wie dieses Konzert in Nantes das französische Publikum in den Bann zog.3 Der zweite Konzertteil, schreibt er, begann mit John Philip Sousas »Stars and Stripes Forever«, dann folgte ein Arrangement mit »Plantagenmelodien«, schließlich der mitreißende »Memphis Blues«. Bald folgten die Musiker dem Vorbild ihres Dirigenten, ließen die militärische Haltung sein, schlossen die Augen und spielten, was das Zeug hielt. »Die Kornettisten und Klarinettisten fingen an, die Töne in diesem typischen Rhythmus zu manipulieren (jenem Rhythmus, den kein Künstler je zu Papier bringen konnte), während die Trommler einen Beat hinlegten, dass ihre Schultern im Takt mit den synkopierten Schlägen zuckten. Dann begann das ganze Publikum mitzuschwingen, würdige französische Offiziere wippten mit den Füßen, selbst der amerikanische Admiral vergaß für einen Moment allen Stil und Anstand. […] Das Publikum konnte nicht länger an sich halten, der Jazz-›Virus‹ hatte sie erfasst, und er schien ganz von ihnen Besitz zu ergreifen, lockerte alle Muskeln und führte zu dem, was man in Amerika ›schaukelnden Adler‹ nennt. Genauso war es überall in Frankreich. Züge mit alliierten Soldaten kamen vorbei, und sobald wir eine gute alte Dixie-Melodie anstimmten, tauchten in allen Fenstern die Köpfe auf. Selbst die deutschen Gefangenen vergaßen, dass sie Gefangene waren, ließen ihre Arbeit fallen, hörten zu und wippten mit den Füßen im Takt zu den mitreißenden amerikanischen Stücken.«4

James Reese Europes Hellfighters spielen für verwundete Soldaten in einem Pariser Lazarett (1918).

Im September nahm das 369. Regiment an der Maas-Argonnen-Offensive teil, bei der mehr als 150 seiner Soldaten fielen. Europe und seine Band waren zwischenzeitlich nach Paris beordert worden und spielten in den nächsten Monaten in ganz Frankreich, vor amerikanischen, britischen, französischen, belgischen oder italienischen Verwundeten genauso wie vor der französischen Bevölkerung auf Plätzen und in Parks. Die Begeisterung war ihnen überall gewiss. Mit ihnen war der Jazz in Europa angelangt, nicht auf Schallplatte, sondern so, wie er idealerweise gehört werden sollte: als Live-Performance, als eine Musik, die zugleich eine Spielhaltung ist, als eine geradezu körperliche Erfahrung, die sich dem Intellekt zu entziehen schien, der die westeuropäische Kultur damals prägte.

Europa hatte sich ja bis zu diesem Großen Krieg als Zentrum der Welt verstanden. Der Krieg und seine Zerstörungskraft veränderten das 20. Jahrhundert. Er zeigte, dass selbst die mächtigsten Länder Schwächen besaßen, dass Widerstand Erfolg haben konnte und dass es Alternativen zu den hergebrachten Ordnungen gab. Deutschland, das den Krieg verloren hatte, wurde zur Republik und zu Reparationszahlungen angehalten. In Russland kam es zur Revolution. Aufstände in den Kolonien häuften sich. Überall erkannte man den Wandel, der vor nichts Halt machte, nicht vor den Mächtigen, nicht vor den etablierten Strukturen. Die alte Weltordnung schien sich selbst zu zerlegen. Und inmitten des tatsächlichen und gefühlten Chaos wirkte der Jazz wie eine Art Hoffnung, denn hier gab es Ordnung in einem scheinbaren Durcheinander, und hier konnte die individuelle Stimme zum stimmigen Ganzen beitragen.

Kolonialismus, Exotismus und die Fisk Jubilee Singers

Europa war sich ja schon länger bewusst gewesen, nicht allein auf der Welt zu sein. Der Kolonialismus hatte dazu geführt, dass Europäer Kenntnis vom Fremden erhielten – von fremden Menschen, fremden Völkern und fremden Kulturen. Es gab eine regelrechte Mode, dieses Fremde, das aus der sicheren Entfernung lange Zeit als exotisch-spannend wahrgenommen wurde, zu romantisieren. In der Bildenden Kunst, der Literatur und der klassischen Musik Europas hatten sich im 19. Jahrhundert ganze Stilrichtungen ausgebildet, die auf das Exotische reagierten und Außereuropäisches bereitwillig rezipierten und aufgriffen. Paul Gauguins Bilder aus Martinique und Tahiti aus den 1890er Jahren gehören zu den bekanntesten Beispielen dieses Exotismus. Der persische Dichter Omar Chayyām aus dem 11. Jahrhundert faszinierte viele Intellektuelle im 19. Jahrhundert und wurde berühmt. In seiner Dichtung und in anderen Kunstwerken entdeckten Europäer das Fremde aus einer romantisierenden Distanz der künstlerischen Erinnerung. In der Musik gab es diese Faszination durch Menschen insbesondere schwarzer Hautfarbe sogar schon früher, nämlich bereits im 17. und 18. Jahrhundert, als schwarze Musiker vielfach an den Höfen Europas auftraten.5

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts nahm das allgemeine Interesse zu, die Exotik des Fremden auch direkt zu erleben. Afrika mag im Fokus dieses Interesses gestanden haben, doch wurde in der öffentlichen Wahrnehmung nicht weiter differenziert, als mit den Fisk Jubilee Singers1873 die erste afro-amerikanische Gesangstruppe nach Europa gelangte. Das A-Cappella-Ensemble setzte sich aus Studierenden der Fisk University in Nashville, Tennessee, zusammen, einer der ersten schwarzen Universitäten der Vereinigten Staaten. Eigentlich waren die Konzerte des Chors Benefizveranstaltungen für die Hochschule, und tatsächlich brachte die erste Tournee durch die Vereinigten Staaten 40 000 Dollar für die Alma Mater der Sängerinnen und Sänger ein. Die erste Europatournee führte den Chor 1873 nach England, wo sich selbst Queen Victoria begeistert von der Interpretation afro-amerikanischer Spirituals zeigte.

Fisk Jubilee Singers: Anzeige für Konzert in Darmstadt

Eigentlich war die hingebungsvolle Interpretation der Negro Spirituals, die die Fisk Jubilee Singers in ihren Konzerten zum Besten gaben, bereits genug, um das Publikum zu begeistern. Als im Herbst 1877 Konzerte in Deutschland anstanden, waren aber selbst die erfahrenen Sänger des Ensembles nervös: »Wie man weiß, hängt der Erfolg in Deutschland von der Qualität des Gesangs ab«, wusste der Bassist Harriet Loudin. Am 4. November 1877 traten sie vor Queen Victorias erster Tochter und dem deutschen Kronprinzen und kaiserlichen Thronfolger in Potsdam auf, und im Lauf des Konzerts tauchte selbst Kaiser Wilhelm I. auf, der sich vor allem darüber erfreut zeigte, dass alle Sänger Christen waren.6 Bis zum Juli 1878 war das Ensemble in Deutschland unterwegs, 68 Konzerte in 41 Städten in 98 Tagen, nicht mitgerechnet die unzähligen Auftritte in Kirchen, Hotels und Privathäusern.7 Es trat vor Fürsten genauso auf wie in einfachen Theatern. In Darmstadt spielte es vor der zweiten Tochter Queen Victorias, die hier als Großherzogin wirkte, sowie ihrem Bruder Bertie, dem Duke of Wales und späteren König Edward VII., und ihrem Sohn George, dem späteren König George V.8 Die Reaktionen von Publikum und Presse waren überwältigend. Dabei wurden die Ernsthaftigkeit und Spiritualität des Gesangs genauso gelobt wie die schlichten Kostüme, die den Auftritten noch mehr an Würde verliehen haben sollen. In den 1890er Jahren und dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts kamen spätere Besetzungen der Jubilee Singers (auch unter anderem Namen) zurück nach Europa, jetzt oft nicht mehr in Chor-, sondern in Männerquartett-Besetzung, und eroberten, in Frack und mit Fliege, die Konzertsäle.

Völkerschauen

Sie waren keineswegs die einzigen schwarzen Künstler, die um die Jahrhundertwende in Deutschland zu erleben waren. Unter den Kolonialstaaten war Deutschland ein Nachzügler gewesen. Die ersten Kolonien des Deutschen Reichs wurden erst ab 1883 erworben: Deutsch-Südwestafrika (Namibia), Togoland (Togo), Kamerun und Deutsch-Ostafrika (Tansania, Ruanda, Burundi). In der Folge stieg auch zu Hause das Interesse an den Menschen, Tieren und Landschaften dieser neuen »Besitzschaften« des Deutschen Reichs. In den großen Städten Deutschlands (aber auch in anderen Metropolen Europas) wurden Völkerschauen veranstaltet, die ganz ähnlich wie Naturkundemuseen der Aufklärung der Bevölkerung über die Vielseitigkeit der Welt dienen sollten, tatsächlich aber eher menschliche Zoos waren, nicht zuletzt, wenn sie in Verbindung mit reisenden Zirkussen oder gar tatsächlich im Zoo abgehalten wurden. In Deutschland hatte Carl Hagenbeck erste Völkerschauen bereits 1874 durchgeführt; bei den Weltausstellungen waren »naturgetreue Nachbildungen« von Dörfern aus der ganzen Welt überall in Europa, aber auch in den USA zu sehen. Diese Schauen hatten oft nichts mit den wahren Lebensverhältnissen der ausgestellten Menschen zu tun, so dass schon Charles Dickens1853 kommentierte: »Wenn wir irgendwas von dieser Zurschaustellung der ›Noblen Wilden‹ lernen können, dann ist das, meiner Meinung nach, dass man so etwas am besten vermeiden sollte.«9

Schon lange vor dem Jazz also waren in Deutschland schwarze Menschen im Frack auf der klassischen Bühne genauso zu erleben wie im Bastrock bei den Völkerschauen. Daneben aber hatten sie sich einen festen Platz im Varietétheater erobert. Allein 1896 gab es mehr als 100 schwarze Künstler, also Sänger, Musiker, Stepp- oder akrobatische Tänzer, die auf deutschen Varieté- und Konzertbühnen auftraten, wie Der Artist auflistet, das wichtigste Branchenblatt.10

Anfang des 20. Jahrhunderts kamen die ersten Ragtime-Kompositionen im Druck auch auf den europäischen Markt. Oft wurden die Klavierstücke mit Tänzen verbunden, und meist hatten diese mit den neuesten Moden des anbrechenden Jahrhunderts zu tun, mit dem Cakewalk, dem Tango, dem Foxtrott oder dem Shimmy.

Erste afro-amerikanische Aufnahmen in Europa

Die Historiker Jeffrey Green, Rainer E. Lotz und Howard Rye haben 2013 eine große Ausgabe aller Aufnahmen schwarzer Künstler in Europa vor 1927 vorgelegt, in der die Vielfalt des künstlerischen Ausdrucks auf dem alten Kontinent deutlich wird. Tänzer und Banjovirtuosen, klassisch geschulte Sopranistinnen, Komiker, Kontorsionisten und andere Artisten waren regelmäßige Gäste auf den Varietébühnen und prägten die Vorstellung von schwarzer Kunst als einer fremdartigen, aber mitreißenden Unterhaltung. Wo vielleicht anfangs »schwarz« noch mit Afrika gleichgesetzt wurde, da waren nach und nach vor allem die Afro-Amerikaner gefragt, deren Kunst bei aller Gewagtheit eben doch auch europäische Elemente enthielt und so das Erlebnis von Fremdheit innerhalb des Bekannten erlaubte.

Da gibt es etwa Seth Weeks’ virtuose Mandolinen-Interpretationen von Franz von SuppésDichter und Bauer-Ouvertüre, Johannes Brahms’ »Ungarischen Tänzen« oder seine Version des Cakewalks »At a Georgia Camp Meeting«, aufgenommen mit Klavierbegleitung im Jahr 1901, die durchaus in der Tradition europäischer Salonmusik zu hören sind. Da gibt es Einspielungen der Coloured Meisters, eines Ablegers der Fisk Jubilee Singers, aus dem Jahr 1906, die deutlich machen, dass Spirituals neben humoristischen Liedern inzwischen nur noch einen Teil im Repertoire dieses Männergesangsquartetts ausmachten. Arabella Fields’ »Negerlieder«, 1907 in Berlin aufgenommen, sind populäre Kunstlieder, operettenhaft vorgetragen von der »schwarzen Nachtigall«, als welche die 1879 in Philadelphia geborene Sängerin überall in Europa angekündigt wurde. Oder es gibt die Aufnahmen von Musikern der Four Black Diamonds aus dem Jahr 1913, in denen deutlich der Einfluss sowohl von Music-Hall, Minstrel-Show und Ragtime durchscheint. Wir hören in all dem eine aufs europäische Publikum gerichtete Konzertmusik und können den Programmzetteln entnehmen, dass diese in abwechslungsreichen Programmen vorgetragen wurde, in denen die Exotik durch Tänze, Bühnenbild und die Hautfarbe der Künstler weit stärker zu erleben war als im reinen Höreindruck. Jazzelemente, wie wir sie heute kennen, also beispielsweise die jazztypischen Instrumente späterer Jahre, kollektive oder solistische Improvisationen über klaren Formgerüsten oder die Bluesintonation, die sich um 1920 in amerikanischen Aufnahmen findet, sind bei alledem allerdings herzlich wenig zu hören.

Der Siegeszug des Jazz beginnt

1915 änderte sich das langsam. Der Ragtime eroberte die Welt, auch ohne dass die Plattenindustrie, die ja noch in ihren Kinderschuhen steckte, dies dokumentierte. Irving Berlins »Alexander’s Ragtime Band« war 1911 zu einem internationalen Hit geworden, zu dem in London genauso getanzt wurde wie in Berlins Geburtsnation Russland. 1913 schrieb er »That International Rag«, wie sein erster Hit eine Komposition, die vor allem die Synkopen aus dem Ragtime nahm, ansonsten aber operettenhaft auf die populäre Broadway-Bühne schielte. Im Text immerhin heißt es, und dies ist ein direkter Hinweis darauf, dass sich alle bewusst waren, an der ersten globalen Vermarktung von Musik beteiligt zu sein: »London dropped its dignity / So has France and Germany / All hands are dancing to a raggedy melody / Full of originality«.

Am 26. Februar 1917 also ging die Original Dixieland Jazz Band ins Studio, und der Erfolg der Aufnahme veränderte zweierlei grundlegend: die Bedeutung der Schallplatte für die Musikindustrie und die Wahrnehmung des Jazz. Anders als die auf auskomponierten Formen basierende europäische Kunstmusik schließlich, zu der ich hier auch die populäre Musik der Zeit, die Operetten und Music-Hall-Schlager zählen möchte, war der Jazz im besten Sinne eine Momentkunst. Sein wesentliches Element, die Improvisation, ließ sich nicht notieren, die Instrumentenbehandlung hielt den hergebrachten Vorstellungen eines »schönen Klangs« nicht stand, wirkte mal archaisch, mal einfach nur amüsant. Mit dem öffentlichen Konzert James Reese Europes am 12. Februar 1918 in Nantes, bei dem das Publikum insbesondere die Kraft der Improvisation spürte, begann der Jazz sich seinen Platz in der europäischen Musikgeschichte zu erobern: Neben der durchgeplanten gab es hier offenbar eine natürliche Art der Dramaturgie, die »aus dem Bauch« heraus kam, die man irgendwie noch aus kultureller Erinnerung kannte, die aber spätestens im angehenden 19. Jahrhundert mehr und mehr der Präzision ausgetüftelter Komposition gewichen war. Die improvisatorische Kraft dieser Musik war so direkt, so emotional geladen, so mitreißend, dass das Publikum nicht anders konnte, als begeistert zu reagieren. Der Jazz – den man zu der Zeit ja noch gar nicht unbedingt mit diesem Namen belegte – hatte beste Aussichten, einen neuen Markt zu erobern. Dieser wurde allerdings anfangs nicht etwa von der doch noch recht neuen Schallplatte bedient, sondern von möglichst vielen Bands, die versuchten, dem Geheimnis der neuen Musik auf die Spur zu kommen.

Von Anfang an hatten amerikanische Musiker einen klaren Vorsprung auf diesem Markt. Wie eine Jazzband idealerweise besetzt sein sollte, wusste man allerdings gar nicht so genau. Die Original Dixieland Jazz Band hatte immerhin ein Beispiel gegeben, ihre Bilder wurden schnell ikonisch: Schlagzeug mit riesiger Basstrommel, Posaune, Kornett, Klarinette und Klavier. Dan & Harvey’s Jazz Band dagegen, die 1918 und 1919 in London Aufnahmen machte, spielte in der Besetzung Geige, Cello, Klavier, Banjo und Schlagzeug. Das populäre Savoy Quartet, dessen Titel »The Jazz Band« von Januar 1919 den Sieg über Deutschland genauso besingt (»I’m the leader of a big jazz band, and we’re all Berlin bound«) wie den amerikanischen Süden (»Way down South in the land of cotton«), bestand aus zwei Banjos, Klavier und einem einfachen Schlagzeug plus Sänger. Die Versatile Four war ebenfalls eine String Band mit zwei Banjolinen (Mandolinenbanjos), Klavier und effektvoll eingesetztem Schlagzeug, deren Musik (etwa im »Down Home Rag« vom Februar 1916) für moderne Ohren wie eine Mischung aus Country- und Zirkusmusik klingt, einschließlich antreibender Zwischenrufe und Trillerpfeife. Dreieinhalb Jahre später hört sich die Besetzung schon erheblich jazziger an, etwa in »After You’ve Gone« vom September 1919 mit einem relaxed wirkenden Banjosolo und einem Saxophon als zweite Stimme. Beide, das Savoy Quartet und die Versatile Four, waren vor allem in England aktiv, und doch muss man sich Aufnahmen wie diese vor Ohren halten, um zumindest einen Klangeindruck dessen zu erhalten, was man schon vor 1920 in Europa hören konnte.

Im Vergleich zu den Einspielungen der Original Dixieland Jazz Band ist all diese brave, an Ragtime-Songs der Zeit orientierte Musik weit entfernt von der Wildheit, die man auch aus den Aufnahmen James Reese Europes aus denselben Jahren erahnen kann. Man erhält vor allem einen Eindruck von der Bandbreite dessen, was an klanglicher Erfahrung vom Publikum damals als Jazz wahrgenommen wurde. Doch leider sind in diesen Kindertagen der Schallplatte vergleichsweise wenige Aufnahmen entstanden, und wir sind vor allem auf Zeitzeugenberichte angewiesen. Die beweisen, dass das Phänomen »Jazz« faszinierte, ohne dass man genau wusste oder gar definieren konnte, was das eigentlich war.

So war bis in die frühen 1920er Jahre hinein eines der größten Missverständnisse des europäischen Publikums über Jazz jenes, dass die Menschen »Jazz« vor allem als einen Tanz ansahen, nicht als Musik. In einem der ersten deutschsprachigen Bücher, welches das Wort »Jazz« im Titel führt, in F. W. KoebnersBrevier der neuesten Tänze von 1921, ging es beispielsweise um Jazz und Shimmy. Die Europäer hatten anfangs also eine uneinheitliche und von Klischees geprägte Vorstellung von Jazz: Den einen stand er für mehr oder weniger wilde, auf jeden Fall ungewöhnliche Tänze. Den anderen waren vor allem die seltsamen Klänge wichtig, die von ungewöhnlichen Instrumenten kamen, Saxophonen, Banjos, Schlagzeug. Die dritten hoben darauf ab, dass mindestens ein Musiker schwarzer Hautfarbe in der Band zu sitzen habe. Den vierten war der Jazz vor allem eine Juxmusik mit vielen instrumentalen oder vokalen Tierstimmenimitationen. Letztere immerhin reagierten bereits auf die Musik, die durchaus nicht für jedermann im Vordergrund stand.

Die Angst vor schwarzen Menschen

Menschen mit schwarzer Hautfarbe prägten zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht das Straßenbild des Kaiserreichs. Vor dem Ersten Weltkrieg hatten nur wenige Afrikaner aus den deutschen Kolonien Gelegenheit erhalten, das »Mutterland« zu besuchen.11 Und bis Ende des Ersten Weltkriegs verließen die meisten das Deutsche Reich wieder. 1919 schätzte das Reichskolonialministerium die Anzahl der in Deutschland lebenden Afrikaner aus den ehemaligen Kolonien nur »auf 25 bis 30 Personen«.12 Zur selben Zeit aber traten dunkelhäutige Menschen von anderer Seite in die Lebenswirklichkeit der unterlegenen Deutschen. Im Großen Krieg hatten die Franzosen um die 135 000 Afrikaner aus den französischen Kolonien und noch einmal zwischen 15 000 und 35 000 Soldaten aus Martinique und Guadeloupe gegen die Deutschen eingesetzt, von den US-Amerikanern und von schwarzen Soldaten unter britischer Fahne ganz zu schweigen.

Im Krieg stellte die deutsche Propaganda schwarze Soldaten rassistisch dar, um an die Ängste einer Bevölkerung zu appellieren, die bislang vor allem »unter sich« geblieben war. Selbst Thomas Mann stimmte bereits 1914 ein, als er es als eine »Beleidigung« bezeichnete, dass die Kriegsfeinde »auf Deutschland Kirgisen, Japaner, Gurka und Hottentotten« losließen.13 Das Wort von der »schwarzen Gefahr« machte die Runde; die Schmähungen waren heftig und zahlreich. Man sah es als Verachtung an, dass die Feinde »Teufel«, »entmenschte Wilde« und »totes Menschengeschmeiß der Wildnisse« einsetzten, und meinte, »nächstens schicke man wohl noch Raubtiere gegen die deutschen Helden«.14 Als nach dem Krieg französische Kolonialtruppen an der Besetzung des Rheinlands sowie des Ruhrgebiets beteiligt waren, verfestigten sich die eh schon vorhandenen rassistischen Vorurteile. Viele in der Bevölkerung empfanden die Anwesenheit afrikanischer Soldaten als »schwarze Schmach«, sie warnten vor Vergewaltigungen, Tropenkrankheiten, der »Mulattisierung europäischer, bislang reinweißer Gebiete«.15 Es gab Broschüren, ja ganze Dissertationen, die sich mit den »gesundheitlichen Auswirkungen der schwarzen Besatzungstruppen« befassten. Frankreich zog seine senegalesischen Truppen im Juni 1920 ab; die meisten der anderen Kolonialsoldaten verließen das Reich bis 1925; 1929 aber waren immerhin noch ca. 1000 schwarze Soldaten in Deutschland stationiert.16

Um diesen offenen Rassismus insbesondere im Nachkriegsdeutschland muss man wissen, wenn man die Reaktion auf den Jazz hierzulande einordnen will. Die Musik wurde überall in Europa mit einer neugierigen Begeisterung aufgenommen; in Deutschland aber kamen außerdem solche kriegsbedingten Konnotationen hinzu.

Jazz: Tanz oder Musik?

Der 1887 in Berlin geborene Journalist und Schriftsteller Franz Wolfgang Koebnerbeginnt sein Buch Jazz und Shimmy. Brevier der neuesten Tänze von 1921 mit folgenden Worten: »Das dritte Tanzbrevier verdankt sein Entstehen dem Jazz, besser der Jazz Band, denn das, was die Jazz Band spielt, ist meistens ein Shimmy. […] Man tanzt in Europa seit 1917 Jazz. […] Die amerikanischen Truppen, die nach Paris kamen, brachten die Jazz Band, deren im ersten Augenblick grausam rhythmische Melodien musikalisch richtig nur in einer einzigen Schrittart getanzt werden konnten. Bei uns fand der Jazz erst im Dezember 1920 Eingang. Zwar hatten wir schon einmal (im Sommer 1919) eine Jazz Band in Berlin, (eine unserer besten Tänzerinnen, Fern Andra, hatte sie importiert), aber damals war der Boden noch nicht reif. Die wenigen Jazztänzer wurden bestaunt und belacht. 1919 kamen gleich drei Jazz-Bands nach Berlin und fanden bei der großen Zahl der anwesenden Ausländer ›reißenden Absatz‹.«17

Welche Band die amerikanische Schauspielerin Fern Andra nach Berlin geholt hatte, ist nicht überliefert. Am 12. Dezember 1919 immerhin wurde in Berlin eine der ersten deutschen Schallplattenaufnahmen gemacht, die das Wort »Jazz« im Titel trug. Die Original Excentric Band unter Leitung des wahrscheinlich englischen Bandleaders Frank Groundsell (auf dem Label »Groundzell« geschrieben), der seit 1913 in Berlin lebte, spielte mit ungenannten deutschen und holländischen Mitmusikern den »Tiger Rag. Jazz. One-Step« ein. Die Aufnahme für das Label Homokord folgt zwar der Form des Vorbilds der Original Dixieland Jazz Band, spielt das Stück allerdings in einer Fassung, in der alle Stimmen ausgeschrieben sind und die steife Rhythmik und der ungelenk wirkende Umgang mit den Synkopen eher an die Ragtime-Arrangements erinnern, die bereits seit einigen Jahren in amerikanischen Blaskapellen Mode waren.

Ansonsten wurde Jazz in dieser Frühphase seiner Rezeption in Deutschland – eigentlich in ganz Europa – vor allem als Modetanz wahrgenommen. Die Deutsche Nachrichten-Agentur berichtet am 4. März 1921: »Der Jazz ist der Modetanz von heute, ein Gliederschütteln und Verrenken, wie man es sonst niemals im Tanzsaal sah. Aber es ist Mode, und zwei amerikanische Filmfabriken haben es sich nicht nehmen lassen, Aufnahmen ›erstklassiger Jazz-Paare‹ zu kurbeln, auf daß wir amerikanische ›Culture‹ in vollen Zügen genießen können. […] Damit aber zur Bewegung nicht die Musik fehle, hat eine Berliner Schallplattenfabrik, die Homophon-Kompagnie, eine Anzahl von ›Jazz-Platten‹ hergestellt, die eine zurzeit in Berlin spielende amerikanische Kapelle, ›The Original Picadilly Four-Jazz Band‹, bespielt hat.«18 Diesem ersten Bericht über eine in Deutschland aufgenommene Jazzplatte folgt allerdings gleich die abschätzige Wertung: »Wie man als gesunder Mensch allerdings an dieser Nigger-Instrumenten-Klopferei Gefallen finden kann, ist rätselhaft.« Der Autor klagt resigniert: »Während die Homocord-Platten mit wundervoller deutscher Musik und in blendender technischer Ausführung kaum Käufer finden, ist die Fabrik kaum imstande, der Nachfrage nach ›Jazz-Platten‹ zu genügen. Auch ein Zeichen der Zeit!«19

Koebner, der diese Meldung durchaus mit einem Kopfschütteln zwischen den Zeilen zitiert, vertritt eine ganz eigene These, wieso der Jazz so erfolgreich geworden sei: »Die Einführung dieser Jazz-Musik wurde insbesondere durch den Umstand begünstigt, daß die Frontoffiziere sich darüber beklagten, daß, wenn sie wieder in ihre Heimat zurückkehrten, die bei ihrem vorigen Urlaub so mühselig erlernten Tanzschritte bereits veraltet seien. Man behauptete nun, daß die Jazz-Kapellen vermöge des von ihnen in so ausgeprägtem Maße gepflegten eigentümlichen Rhythmus ein Erlernen von neuen Schritten unnötig machten, und die Erfahrung lehrt auch tatsächlich, daß die exotische Musik die Stimmung der Tanzpaare so anregt, daß sogar mittelmäßige Tänzer und selbst unmusikalische Menschen, einmal von dem Rhythmus erfaßt, sich außerordentlich schnell in die neuen Tanzarten hineinfinden.«20

Dieser Musik haftete also offenbar etwas Magisches an, das die Hörer übermannte. Jazz-Bands, zitiert Koebner Hans Siemsen in einem Aufsatz für die Weltbühne, seien im Zeitalter der Prohibition »Musikkapellen, die einen ohne Alkohol besoffen machen«. Siemsen berichtet, wie er 1913 im Luna-Park von Paris bei einer jener damals herumreisenden »Völkerschauen« erlebte, wie er »vor einem Zelt mit Negermusik« den Musikern zuhören musste, nicht weggehen konnte. Er habe beileibe nicht allein dort gesessen. Auch Picasso sei manchmal da gewesen, »eingeschläfert und süß besoffen, wie vor einem Buddha-Bild«. Das, meint er, seien die Ursprünge des Jazz gewesen, eine »Kreuzung zwischen europäischer Tanz- und amerikanischer Neger- und Nigger-Musik«21. Die Kapelle, die Siemsen beschreibt, sieht ganz anders aus als die Jazzband, die wir von später kennen. Klavier, Geige und Bass nennt der Autor, außerdem »Fagott, Klarinetten, Flöten, Becken, Triangel und Trommeln, Banjo, Harmonika und noch eine ganze Reihe namenloser, höchst phantastischer Instrumente, die alle nicht geradezu Musik; sondern mehr so eine Art von musikalischem Geräusch zu machen imstande sind.«22

Mitreißende, einlullende Rhythmik, seltsame Instrumente, und dann erst die Musik. Seine Beschreibung fasst so treffend die faszinierende Exotik, die Gleichzeitigkeit von Begeisterung und Befremdung, dass man sie einfach zusammenhängend zitieren muss. »Der dicke Mann, der diese Instrumente bedient, das ist der Geist, der gute Geist der Jazz Band. Er bedient sie beileibe nicht alle auf einmal. Er nimmt mal dies, er nimmt mal das. Er hat einen ganzen Tisch mit Instrumenten, und wenn die nicht ausreichen sollten, so hängen auch noch welche an der Wand. Das Klavier und die Geigen spielen ja auch schon einigermaßen – milde gesagt: uneuropäisch. Aber der dicke Mann übertrifft sie alle. Erst gurgelt er auf einem fagottähnlichen Horn eine ziemlich selbständige Baß-Melodie, ohne sich viel darum zu kümmern, was die Andern eigentlich spielen. Aber dann glaubt er, daß an diese Stelle besser eine Flöte paßt, und er legt sein Horn weg und spielt ein bißchen auf der Flöte. Oder er klingelt mit dem Triangel. Er weiß immer, was grade nötig ist, und gibt der Musik immer das, was ihr noch fehlt: ein bißchen Gebrumm, einen Schrei, ein Geschrill, eine spitze Flötenmelodie oder eine Reihe von dunkeln Gongschlägen. Und wenn er ein Übriges tun will, dann setzt er sich neben den Mann am Klavier, der für seine eigne Person schon beinahe vierhändig spielt, und spielt irgendetwas, wovon er glaubt, daß es dahin paßt, vielleicht eine chromatische Tonleiter. Ich weiß nicht, was eine chromatische Tonleiter ist. Aber was der dicke Mann da spielt, das klingt so, als ob es eine wäre. Und dann singt er sich noch ein Niggerlied. Man glaube nun nicht etwa, daß das lächerlich ist! Es ist komisch – aber es ist auch schön. Wie die kubistischen Bilder Picassos, wie die Aquarelle von Klee. Scheinbar sinnlos und unharmonisch, in Wahrheit sehr sinnvoll und, grade durch Disharmonie, harmonisch.«23

Siemsen beklagt, dass es »furchtbar schlechte Nachahmungen« solcher Jazz-Bands gäbe, vor denen man sich hüten möge24. Und er fügt einen Absatz über die Wirkung des Jazz an, der sowohl die Faszination der Menschen wie auch die Ablehnung durchs Etablissement erklärt: »Und noch eine nette Eigenschaft hat der Jazz. Er ist so völlig würdelos. Er schlägt jeden Ansatz von Würde, von korrekter Haltung, von Schneidigkeit, von Stehkragen in Grund und Boden. Wer Angst davor hat, sich lächerlich zu machen, kann ihn nicht tanzen. Der deutsche Oberlehrer kann ihn nicht tanzen. Der preußische Reserveoffizier kann ihn nicht tanzen. Wären doch alle Minister und Geheimräte und Professoren und Politiker verpflichtet, zuweilen öffentlich Jazz zu tanzen! Auf welch fröhliche Weise würden sie all ihrer Würde entkleidet! Wie menschlich, wie nett, wie komisch müßten sie werden! Kein Dunstkreis von Dummheit, Eitelkeit und Würde könnte sich bilden. Hätte der Kaiser Jazz getanzt – niemals wäre das alles passiert! Aber ach! er hätte es nie gelernt. Deutscher Kaiser zu sein, das ist leichter, als Jazz zu tanzen.«25

In Koebners reich bebildertem Buch, das sich, wie gesagt, vor allem mit dem Jazz als Tanz befasst, werden die neuen Schritte behandelt, Foxtrott und Paso Doble, Tango, One-Step und Shimmy. Mit der Musik tun sich die Mitautoren des Bands schwer. Jaap Kool erzählt, wie er auf der Weltausstellung 1910 in Brüssel eine schwarze Kapelle mit fünf verschieden großen Banjos, zwei Gitarren, vier Mandolinen und »zwei Neger mit den verschiedensten Klapperinstrumenten« gehört habe. Später habe er ähnliche Kapellen erlebt, einmal sogar eine mit 42 Banjos, aber den betörenden Eindruck dieser ersten Band, die ihre Zuhörer elektrisiert habe, hätten diese selten erreicht. Kool beschreibt die Entwicklung des Schlagzeug-Sets, das nicht nur perkussiv tätig ist, sondern auch Instrumente wie Xylophone und ähnliche umfassen kann. Auch Kurt Tucholsky hat viele seiner musikalischen Erfahrungen über diese Musik den Luna-Parks entnommen, betont (unter dem Pseudonym Peter Panter) die Rolle des »in Synkopen gegen den Takt hämmernden Schlagzeugs«26 und versteht nur zu gut, dass »Mitteleuropäer gesunden Menschenverstandes, die zum ersten Male eine Jazz Band hören, dies nicht ohne leichten Schauer und ein zunehmendes Sträuben der Haare mit anhören können«. Tucholsky weiß um den Rassismus im Land und beschreibt, dass es in Deutschland schwer sei, »das Wort Neger in den Mund zu nehmen, ohne daß einem die Leute mit dem Ausruf ›Schwarze Schmach‹ über den Mund fahren«.27 Und er begegnet den Vorurteilen, indem er erklärt, diese Musik komme ja von amerikanischen, nicht von französischen Schwarzen, die diesen Rhythmus gar nicht beherrschten. Er findet, die Jazzkapellen der Gegenwart »untermalen den Alltag«.28

»Im Southern Syncopated Orchestra gibt es einen außerordentlichen Klarinettisten …«

Es gibt, das sei an dieser Stelle nicht unterschlagen, in diesen Jahren auch eine weitsichtigere Reflexion über den frühen Jazz, in der die Musik nicht nur als Modetanz, nicht nur als fremde, mitreißende Rhythmik, als wirre Geräuschkulisse wahrgenommen wurde, sondern wo der Autor die künstlerische Qualität und irgendwie auch die Chancen erkannte, die der Jazz als eine – und hier wird dieses Phänomen erstmals beschrieben – improvisierte Musik der sich in Diskussionen über harmonische oder formale Neuerungen zerreibenden europäischen Musikszene bot. Die Rede ist von jenem legendären Aufsatz, den der Schweizer Dirigent Ernest Ansermet in der Revue Romande vom Oktober 1919 über ein Konzert des Southern Syncopated Orchestra schrieb, eines afro-amerikanischen Konzertensembles mit 27 Musikern und 19 Sängerinnen und Sängern, das der Komponist Will Marion Cook zusammengestellt hatte und das in diversen Besetzungen zwischen 1919 und 1921 in Europa zu hören war. Der bemerkenswerteste Absatz dieser Rezension lautet: »Im ›Southern Syncopated Orchestra‹ gibt es einen außerordentlichen Klarinettisten, der nach meiner Ansicht der erste seiner Rasse ist, der für Klarinette Blues komponiert hat, die in ihrem Aufbau vollendet sind. Ich habe zwei von diesen gehört, die er sorgfältig ausgearbeitet und darauf seinen Kameraden vorgespielt hatte, damit sie dafür eine Begleitung schaffen konnten. Trotz ihrer Verschiedenheit waren sie dennoch durch den Reichtum der Erfindungskraft, die Stärke ihres musikalischen Ausdrucks und die Kühnheit ihrer bisher ungeahnten Neuerungen gleichermaßen bewundernswert. […] Ich will den Namen dieses genialen Künstlers nicht verschweigen, den ich wenigstens nicht vergessen werde: Sidney Bechet.«

Zum Schluss seines Artikels resümiert Ansermet den aktuellen Diskurs, in dem man immer noch versuche, die »großen Gestalten der Musikgeschichte neu zu entdecken«. Und er ahnt, dass Bechet, der, von dieser Diskussion ganz unbehelligt, einfach nur »seinen ›eigenen Weg‹« gehen, seiner eigenen Stimme folgen wolle, vielleicht die richtige Entscheidung getroffen habe: »Man könnte denken, daß dieser ›eigene Weg‹ vielleicht einmal die große Marschroute sein wird, die die Welt von morgen einschlägt.«29

Wie lassen sich die Zeitzeugenberichte über die ersten Begegnungen Deutschlands mit dem Jazz zusammenfassen? Was das genau war – ein Tanz, eine vergängliche Modeerscheinung, eine neue Kunstform –, das wusste keiner so genau. Man wusste um den afro-amerikanischen Ursprung der Musik, um das Zusammenkommen europäischer und afrikanischer Elemente, konnte aber meist nicht einmal zwischen afro-amerikanisch und afrikanisch unterscheiden. Die damals ja noch kaum existierende Plattenindustrie reagierte vor allem auf den Erfolg der Modebewegung und presste Aufnahmen, die zum Tanzen benutzt werden sollten. Als Jazzband wurde identifiziert, was auch immer entweder einen schwarzen Musiker oder aber ein Schlagzeug auf die Bühne stellte. Und ästhetische Vorgaben gab es keine. Die emotionale Wirkung war am wichtigsten; wie diese zustande kam, konnte kaum jemand beschreiben. Erstaunlich ist: Von Improvisation war, von Ausnahmen wie Ansermet abgesehen, kaum die Rede.

Von den Musikern, die 1918 mit James Reese Europe nach Europa kamen oder die 1919 mit dem Southern Syncopated Orchestra durch den Kontinent tourten, blieben etliche. Es gab zwar auch Rassismus in Europa, doch schien er ihnen weniger ausgeprägt, entwürdigend und tödlich als in den Vereinigten Staaten. Außerdem hatten amerikanische Künstler schon seit einer Weile die Varietébühnen für sich erobert; es gab also auch einen Markt für jene Musik, die irgendwo zwischen Ragtime, Blues-Songs, Revueschlagern und Improvisation schwankte, die aber überall nur noch als »Jazz« verkauft wurde. Der New Yorker Schlagzeuger Louis Mitchell war bereits 1915 nach Europa gekommen und hatte zahlreiche Fans in England gewonnen. 1918 trat sein Septett, das er Seven Spades nannte, einen Monat lang im Pariser Olympia auf. Mitchell begann eine Solokarriere, für die er unter dem Namen Mitchell’s Jazz Kings wechselnde Bands mit französischen Musikern zusammenstellte. 1919 kehrte Mitchell nach New York zurück, aber nur, um Musiker für eine künftige afro-amerikanische Band zu suchen, mit der er ab Juli großen Erfolg in Paris hatte. Ab 1921 nahmen sie erste Platten für das französische Pathé-Label auf, die völlig anders klangen als das, was die Original Dixieland Jazz Band vier Jahre früher produziert hatte. Nicht nur war die Art und Weise, wie Jazz zu klingen hatte, zu dieser Zeit noch nicht standardisiert; wie andere amerikanische Bands in Europa auch verloren Mitchell und seine Musiker zudem über kurz oder lang den Bezug zu aktuellsten amerikanischen Entwicklungen. Auch die Jazz Kings entwickelten ihren Stil weiter, als erst die Platten des Fletcher Henderson Orchestra nach Europa kamen und schließlich die Band des Pianisten Sam Wooding persönlich.30

Louis Mitchell hatte in Frankreich genügend Arbeit. Zu seinen regelmäßigen Zuhörern gehörten die Intellektuellen, die Dichter und Maler von Paris; Jean Cocteau, wird berichtet, sei schon mal als Schlagzeuger eingestiegen. Und die Mitglieder der Komponistengruppe Les Six hörten die Band im Casino de Paris, später in Mitchells eigenem Nachtclub Chez Mitchell oder in der Music Box, die er mit der Sängerin Ada ›Bricktop‹ Smith1924 eröffnete. Hier und wenig später, mit anderen Musikern als Auslöser, auch in Berlin begann die Auseinandersetzung der zeitgenössischen Komponisten klassischer europäischer Tradition mit dem Jazz als einer neuen Klangfarbe.

— 2 —

Das Jazz-Age in der Weimarer Republik

Etliche Musiker des Southern Syncopated Orchestra verließen das Orchester, weil sie in London, Paris und anderswo profitable Engagements fanden. Für sie alle wie für andere afro-amerikanische Künstler war die Reise nach Europa eine einzigartige Erfahrung, die sich durch gute Verdienstmöglichkeiten auszeichnete, mehr noch aber durch eine Wertschätzung ihrer Kunst, wie sie diese aus ihrer Heimat nicht kannten, von dem für schwarze Künstler weit weniger folgenschweren Rassismus ganz zu schweigen. Das Management der Band füllte die Fehlstellen im Orchester mit schwarzen Musikern, egal, ob diese aus den USA, der Karibik oder Afrika stammten. Im Oktober 1921 kamen neun Mitglieder des SSO bei einem Schiffsunglück vor der schottischen Küste ums Leben. Sidney Bechet, den Ernest Ansermet in seinem Aufsatz herausgestellt hatte und der 1920 in London zusätzlich zur Klarinette das Sopransaxophon in sein Instrumentarium aufnahm, kehrte 1921 zurück in die USA, war aber bereits 1925 wieder in Europa. London war, der fehlenden Sprachbarriere wegen, der wichtigste Standort für amerikanische Musiker, gefolgt von Paris.

Deutschland lag Anfang der 1920er Jahre durch Staatsverschuldung und Reparationsverpflichtungen wirtschaftlich am Boden und erlitt 1923 eine legendäre Hyperinflation mit ungeahnten Notenwerten des Geldes, bis die Einführung der Rentenmark im November 1923 diese beendete. Schnell erholte sich das Land und wurde damit ein interessantes Ziel auch für Varietékünstler und Musiker. Die »Goldenen Zwanziger Jahre«, als die diese Zeit in die Kulturgeschichtsbücher einging, begannen etwa zur Mitte des Jahrzehnts und machten Berlin endgültig zu einem weiteren, wenn nicht gar zum wichtigsten Zentrum der europäischen Unterhaltungsindustrie.

Tatsächlich begann die nächste große Tournee eines afro-amerikanischen Orchesters mit der Revue Chocolate Kiddies1925 genau hier, also in Berlin. Von nun an war die deutsche Hauptstadt, genauso wie Paris und London, eine Metropole für die afro-amerikanische Musik und fürs Showbusiness. Es gab Clubs, Theater und Ballsäle, und es gab unzählige Bands und Orchester, deren Musiker ein gutes Auskommen hatten. Ab 1925 lohnte es sich auch für amerikanische Musiker, sich in Berlin niederzulassen und die verschiedenen deutschen Theater in ihre Tourneeplanung einzubeziehen. Welche Vorstellung aber hatte man in Deutschland vom Jazz? Und wie unterschied sich diese von jener, die in Paris oder London vorherrschte? Wie reagierte die Kunstszene, wie das Publikum, wie reagierten andere Musiker, wie die Wächter über öffentliche Moral und Anstand? Welche Formen nahmen Faszination und Vorbehalte gegenüber dem Jazz an? Und wo konkret hatten sie ihren Ursprung?

Berufsbild »Jazzmusiker«?

Anfang der 1920er Jahre bezeichnete sich niemand hierzulande als Jazzmusiker – diese Berufsbezeichnung sollten sich Musiker erst nach 1945 geben. Der Jazz stand für viele der ihm verbundenen Künstler noch nicht einmal im Mittelpunkt ihres Schaffens, sondern war nur eines von mehreren Genres, das sie bedienten. Man spielte Tanz-, Revue- und Unterhaltungsmusik, und der Unterschied zwischen diesen drei musikalischen Welten war gering. Selbst in Operetten, die eine Art Verbeugung vor dem populären Geschmack waren, erklangen Jazztöne, etwa in Ralph BenatzkysIm Weißen Rössl.

Zum Jazz führten ganz unterschiedliche Lebenswege. Der Pianist Helmuth Wernicke(geb. 1909) etwa verdiente sich sein Geld schon als Teenager in den 1920er Jahren als Stummfilmpianist in Berlin, wodurch er in Kontakt mit Tanz- und Jazzmusikern gelangte. Andere kamen von der klassischen Musik, Ludwig Rüth(geb. 1889) etwa, der eine Ausbildung als klassischer Flötist und Dirigent besaß und vor seiner Karriere in Jazz und Tanzmusik sinfonische Orchester dirigiert hatte.

Die wenigsten Musiker jedenfalls, die in den 1920er Jahren den Jazz für sich entdeckten, taten dies gezielt. Jazzmusiker war keine Karriereoption für einen Musikstudenten jener Zeit. Viele fanden über Konservatorium, Kur-, Operetten- oder Theaterorchester ihren Weg in die Tanzmusikszene der Zeit. »Jazz« zu spielen gehörte dabei zuallererst einmal zum Handwerkszeug, genauso wie man Walzer oder Tango spielen können musste. Die klare Trennung der Musikgenres war in den 1920er und den frühen 1930er Jahren noch nicht gegeben. Die meisten Musiker verstanden sich als Tanzmusiker, und das schloss jazzigere Gigs genauso ein wie Tanzveranstaltungen, Begleitmusik für Schlagersänger oder -sängerinnen, Revuen oder Operetten, die nicht nur auf Streichensemble zurückgriffen.31

Der österreichische Trompeter Fred Clement(geb. 1902) lebte von 1926 bis 1932 in Berlin und erinnert sich, dort habe jeder durchschnittlich begabte Musiker in jenen Jahren eine Menge Geld verdienen können. Clement war gefragt und wurde vielseitig eingesetzt. »Man hat wo gespielt. Dann ist ein Anruf gekommen für ein neues Engagement. Das Engagement war aus. Servus! Auf Wiedersehen! Das nächste Engagement ist gekommen. Man hat sich nicht viel gekümmert um Details, wer mit einem oder vor oder nachher wo gespielt hat.«32

Die Berliner Szene war also groß und lebendig. Es gab Musiker wie Sand am Meer, die teils feste Engagements in Bands hatten, sich teils freiberuflich zu einzelnen Projekten zusammenfanden. Orte wie das Romanische Café oder das Café Zitemann nahe der Gedächtniskirche fungierten dabei als eine Art Musikerbörse: Dort ging man hin, wenn man keinen Gig hatte, und fand in kürzester Zeit ein neues Engagement. Neben Konzerten und Tanzmucken war auch die Studioarbeit für gute Musiker einträglich. Fred Clement berichtet: »Die Dienste waren meist tagsüber, Vormittag von 9 bis 12 Uhr, Nachmittag zwischen 13 und 16 Uhr. Als Gage haben wir pro Tag 50 Reichsmark bekommen, das war nach der Inflation sehr viel Geld damals.«33

Nehmen wir als ein weiteres Beispiel den Pianisten Georg Haentzschel,1907 in Berlin geboren, der sich bereits ab dem 14. Lebensjahr das erste Geld als Stummfilmbegleiter verdiente und nebenbei mit einem Trio, bestehend aus Klavier, Geige und Schlagzeug, in einer Tanzbar am Kurfürstendamm auftrat. Haentzschel studierte am renommierten privaten Stern’schen Konservatorium und arbeitete drei bis fünf Monate im Jahr als Tanzmusiker. Von Jazz, erzählte er später, habe er keine Ahnung gehabt, aber er habe gerne Noten geschrieben und dank seines absoluten Gehörs leicht Arrangements von Platten transkribieren können. Die europäische Unterhaltungsmusikszene war in diesen Jahren international, und so spielte Haentzschel in Den Haag mit einer Band unter Leitung des Schlagzeugers Henk Schoep (der sich Harry Shibb nannte) mit zwei amerikanischen Bläsern, trat in Paris mit einem Tango-Orchester auf oder begleitete in Berlin Kabarett-Abende. Ab Mitte der 1920er Jahre begann er sich stärker an amerikanischen Vorbildern zu orientieren, dem Saxophonisten Frank Trumbauer etwa oder dem Pianisten Arthur Schutt. Er spielte in Tanz- und Salonorchestern zwischen Trio- und Zwölf-Mann-Stärke, deren andere Musiker aus ganz Europa kamen. In den 1930er Jahren schließlich war Haentzschel vor allem als Pianist der Goldenen Sieben aktiv, schrieb Filmmusiken und wurde zum musikalischen Leiter des Deutschen Unterhaltungsorchesters bestellt.34

Der Klarinettist Eric Borchard(geb. 1886), um ein drittes Beispiel zu erwähnen, hatte seine musikalische Karriere bei den Dresdner Philharmonikern begonnen, war dann – die Experten sind sich nicht ganz sicher, ob bereits vor oder erst nach dem Ersten Weltkrieg – in New York aktiv, und kehrte noch vor 1920 nach Deutschland zurück. Hier gründete er die Eric Concerto’s Yankee-Jazz-Band, mit der er bereits im Oktober 1920 mehrere Titel aufnahm. Auch andere Musiker der Zeit nahmen unter Bandbezeichnungen auf, die glauben machen sollten, sie seien Engländer oder Amerikaner. Herbert Fröhlich etwa trat anfangs als O. A. Evans, dann als Herbert Glad auf. Etliche Musiker benutzten anglisierte Künstlernamen, um Authentizität zu suggerieren. Es dauerte noch eine Weile, bis die Tanzmusik hierzulande sich einen eigenen Ruf erspielt hatte, der es erlaubte, Aufnahmen auch unter deutschem Namen herausbringen zu lassen. Borchard spielte Klarinette und Tenorsaxophon, und seine frühesten Aufnahmen klingen stark nach Varietémusik à la Ted Lewis und Art Hickman, wie er sie sich bei seinen frühen USA-Besuchen abgeschaut haben mag. Auch seine Bühnenshow orientierte sich klischeebeladen an den amerikanischen Vorbildern, wie sich in Fritz Langs Stummfilm Dr. Mabuse. Der Spieler von 1922 erkennen lässt, in dem Borchards Quintett (mit Klavier, Banjo, Geige und Schlagzeug) zu sehen ist. Der Bandleader hatte Kontakte zu amerikanischen Kollegen geknüpft und konnte den damals in London lebenden Posaunisten Emile Christian aus New Orleans für sein Ensemble gewinnen, der seit 1918 zwei Jahre lang der Original Dixieland Jazz Band angehört hatte.

Eric Borchard und seine Jazzband, um 1922/23

Borchard