Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

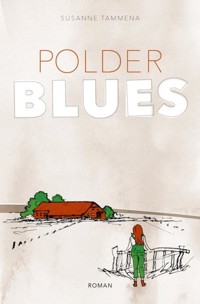

Endlose Wiesen, schnatternde Gänse und das stete Rauschen des Windes im Schilf – das ist der Josefspolder, in dessen Einöde der Ex-Student Beene naiv und hoffnungsvoll den Milchviehbetrieb seines Onkels übernimmt. Als unverhofft die schöne Anja bei ihm auftaucht, wähnt er sich am Ziel seiner Träume. Doch ihre Beziehung ist genauso kompliziert wie Beenes neues Leben als Bauer, und nebenbei bringen auch noch ein Hofhelfer, der nur rote Karten versteht, ein selbstverliebter Notar, der seine Mitmenschen nach ihren Namen beurteilt, und eine Vogelschützerin, die es eigentlich nur gut meint, das Glück der beiden in Gefahr. Denn das Gegenteil von gut ist gut gemeint! Komisch, tragisch und dramatisch: Polderblues ist die Liebesgeschichte von zwei bezaubernd unsicheren, jungen Menschen auf der Suche nach Identität und gleichzeitig eine Liebeserklärung an die einsame Weite Ostfrieslands.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 601

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Polderblues

Alle Figuren dieses Romans sind fiktiv und alle Handlungen frei erfunden, eventuelle Ähnlichkeiten mit realen Personen und Begebenheiten rein zufälliger Natur. Oder aber sie rühren daher, dass sich Ereignisse wie die hier beschriebenen in Wahrheit nur allzu häufig wirklich ereignen, oft lange im Verborgenen, und selbst dramatische Entwicklungen sind nicht immer eine Meldung in der Tagespresse wert.

Für Habbo

1. Ausgabe November 2021

Texte: Copyright by Susanne Tammena

Verlag:

Susanne Tammena

Dorenborg 3

26810 Westoverledingen

Lektorat und Korrektorat: Scriptmanufaktur, Gütersloh

Umschlaggestaltung und Satz:

Copyright by Monique Meyer, www.mmgrafikdesign.com

Druck: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin

Teil 1: Engelshaar

1.

Wenn man wie Dr. Conradin DeClerq einen flämischen Namen trug, der in den Kriegswirren der Jahre 1914-18 durch die Liebe eines adeligen, aber dennoch feindlich gesinnten Hauptmanns zu einer ostfriesischen Lazaretthelferin ins Rheiderland gelangt war, dann war eine freiberufliche Betätigung quasi vorprogrammiert. Nicht etwa, dass fremdenfeindliche Vorurteile einen DeClerq davon hätten abhalten können, ein braver Beamter oder tüchtiger Bäckermeister zu werden. Aber anders als einem Müller oder Janssen war einem DeClerq auch bei nur mittelmäßigen Erfolgen als Rechtsanwalt oder Arzt der Respekt seiner einfacheren Mitbürger sicher, davon war der Notar selbst zutiefst überzeugt. Der Name ließ an Weltläufigkeit und Erfahrung denken, sein Klang beschwor Erinnerungen an die großen Offiziersschulen europäischer Armeen herauf, sprach von Aufrichtigkeit, Geradlinigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Durchhaltevermögen, und war trotz des Namenszusatzes ohne die geringste Andeutung französischer Schlüpfrigkeit; ein Name also, der wie geschaffen dafür war, dort zu wirken, wo Menschen Vertrauen fassen wollten, da sie sich mit ihrem Körper, ihrer Seele oder ihrem Besitz ausliefern mussten, also beim Arzt, beim Anwalt oder beim Unternehmensberater...

DeClerqs Wahl fiel schon einige Jahre vor dem Abitur auf das Jurastudium, da er die Körperlichkeit scheute, mit der sein Vater täglich in seiner Arztpraxis zu tun gehabt hatte, und von Zahlen verstand er nichts. Außerdem entsprach der Beruf seinem Vornamen. Konrad stand für „kühner Ratgeber“, aber auch für alle Mandanten seiner

Kanzlei, die diese Bedeutung nicht kannten, klang Conradin durchaus gutbürgerlich und gesetzt, aber mit dieser neckischen Endung, die eine gute Portion Witz und Einfallsreichtum versprach.

Der Name prägte den Menschen mehr als gemeinhin angenommen, auch davon war DeClerq überzeugt. Die Wirkung, die der Klang des Namens auf seine Mitmenschen ausübte, konnte nicht ohne Einfluss auf den eigenen Auftritt innerhalb der Gesellschaft bleiben. Der richtige Name konnte, wenn schon nicht den Lebenslauf bestimmen, so doch zumindest starken Einfluss darauf nehmen. Diese Theorie war DeClerqs liebstes Steckenpferd, mit dem er sich gern und häufig beschäftigte, wenn er terminlich in seinem Notariat nicht zu stark in Anspruch genommen war.

Ausgangspunkt seiner Überlegungen war dabei stets seine eigene Person, deren Werdegang und Integrität in seinem Beruf er gern damit begründete, dass sein so wohlgelungener Name ihm den Weg an die für ihn passende Stelle innerhalb der Gesellschaft geebnet hatte.

In Momenten allerdings, die von noch größerer Selbstüberzeugung geprägt waren, als DeClerq sie ohnehin in sich trug, kehrte er diese Grundüberlegung um und erhob die Folge – also seinen vortrefflichen Charakter und exzellenten und exzellenten Geschmack – in den Rang der Ursache und degradierte die Ursache – seinen wohlklingenden Namen – zu einem zufälligen Glücksgriff seiner Eltern, der frei nach dem Sinnspruch „Nomen est Omen“ wie göttlicher Goldstaub an seiner Existenz haftete.

Häufig sinnierte er vor geschäftlichen Terminen, für deren reibungslosen Ablauf seine Sekretärin bereits die nötigen Formulare vorbereitet hatte, über den dort aufgeführten Namen, um sich schon einmal ein Bild von den entsprechenden Personen zu machen. Vor einigen Monaten hatte zum Beispiel ein Harald Dirksen ein kleines Stück Grünland erworben, das am Rande der Gemeinde lag. Verkäufer war Hinrikus Boekhoff, einer der größten Landwirte des Ortes. Boekhoff - dieser Name hatte Gewicht, er barg ostfriesische Tradition in sich, er sprach vom Reichtum der Polderfürsten, die auf dem fetten Schwemmland der Marschen mit der Landwirtschaft ihr Vermögen gemacht hatten. Dazu noch die mächtige römische Endung des Vornamens – Ehrfurcht gebietend. Wie bei ihm selbst konnte dieses Zusammentreffen von bedeutendem Rang in der Gesellschaft und respektabler Größe des Namens nicht einfach dem Zufall zugeschrieben werden. DeClerq erwartete mit dem Großbauern eine echte Autorität in seiner Kanzlei. Harald Dirksen dagegen – ein unbeschriebenes Blatt. Wer auch immer sich hinter diesem dürftigen Familiennamen verbarg, hatte auch noch das Pech gehabt, von seinen Eltern mit einem solchen Vornamen gestraft zu sein. Die etymologische Bedeutung war in etwa Heerführer oder auch -verwalter, also nur eine Haaresbreite vom Verwalter, Beamten oder auch Verwaltungsfachangestellten entfernt. Harald – welch eine Freveltat, die wohl nur einem jahrhundertealten Bewusstsein der eigenen Mittelmäßigkeit entspringen konnte, in der sich der Träger des Namens Dirksen unweigerlich befunden hatte, als er am 23. 4. 1958 im Standesamt in Emden die Geburt seines Sohnes anmeldete. Von dieser Seite, so war sich der Notar sicher, stand nicht viel Interessantes zu erwarten. Vielleicht ein langweiliger, aber wohl gutmütiger Großvater, der sein Erspartes dazu gebrauchte, seinen Enkelinnen eine Ponyweide zu kaufen.

Tatsächlich sah DeClerq sich nach Eintreffen des Käufers in der Kanzlei bestätigt. Harald Dirksen war nach Aussehen und Auftreten gleichermaßen unscheinbar, der Kauf schien ihm jedoch äußerst wichtig zu sein, wie aus einigen unterdrückten Seufzern zum Spannungsabbau zu schließen war. Vielleicht war ihm auch nur die Gewichtigkeit des Notarzimmers mit seinen dunklen Eichenmöbeln unangenehm, da sie ihm seine eigene kleinbürgerliche Existenz vor Augen führte. Beim Gedanken an diese Möglichkeit frohlockte DeClerq. Stolz ließ augenblicklich seine Brust schwellen und verlieh seiner Stimme einen gravitätischen Klang.

Die Persönlichkeit des Hinrikus Boekhoff dagegen enttäuschte den Notar zutiefst. Als der Großbauer einige Minuten nach Dirksen das Büro betrat, erschrak DeClerq förmlich vor dem senilen Erscheinungsbild, das dieser bot. Der Alte schien zwar geistig völlig klar, litt jedoch an einem starken Tremor im Nacken, der seinen Kopf wackeln ließ wie bei einer schlecht kontrollierten Marionette. Wahrscheinlich hatte er Parkinson oder so etwas. Sehr bedauerlich, dass Krankheiten in der Lage sind, die Würde eines Menschen so zu untergraben, dachte DeClerq bei sich, und wie in einem natürlichen Reflex nahm der Notar, quasi stellvertretend für den alten Herrn, vor dessen gebeugter Haltung eine Verbeugung kaum angebracht schien, die Rolle als Autorität des Augenblicks ein.

Die Vertragsunterzeichnung ging schnell und reibungslos über die Bühne, eine unbedeutende Formalität, die den Besitz des Landeigentümers kaum schmälerte.

Nachdem die beiden Mandanten seine Kanzlei verlassen hatten, blieb DeClerq in Gedanken noch ein wenig bei seinem Steckenpferd und konnte es nicht verhindern, dass ihn erstmals Zweifel an der Allgemeingültigkeit seiner Thesen überkamen. Die senile Gestalt des alten Boekhoff hatte ihn verwirrt, mehr noch, sie hatte ihn in eine für ihn völlig untypische Melancholie gestürzt, in eine traurige Endzeitstimmung, die sich in seiner Seele festsetzte, als hätte sich ein dunkler Dämon hier eine Heimstatt gesucht. Weit davon entfernt, in seinem großangelegten Konzept einer Gesellschaft, die ihre Plätze nach Namen vergab, die Möglichkeit des natürlichen Verfalls als normale Ausnahmeerscheinung zuzulassen, beschlich ihn der unheimliche Gedanke, dass er sich vielleicht in einer Phase des Wandels befand, dass ein gesellschaftlicher Umbruch bevorstand, der die alten, würdigen Namensträger hinwegfegen und eine neue Ordnung erschaffen würde. Vielleicht sollten die Schmidts und Müllers bald die neuen Würdenträger sein, und die alten Fürstengeschlechter der Boekhoffs und Tammingas ablösen, denen wie dem Adel am Fin de Siècle die Kraft der inneren Erneuerung abhandengekommen war. Der alte Boekhoff schien dem Notar auf einmal ein besonders leuchtendes Beispiel für diese Entwicklung zu sein, hatte der Alte doch keinen eigenen Hoferben. Und warum hatte er überhaupt Land verkauft? Der ostfriesische Bauer verkaufte kein Land. Wenn er mehr hatte, als er für sein Milchvieh als Weidefläche benötigte, dann verpachtete er. Verkaufen tat nur der Bauer mit Geldsorgen, dessen war DeClerq sich sicher. Seine Stimmung drohte ins Bodenlose zu sinken.

Es war wohl vor allem ein Generationenproblem. Die Träger der großen Namen waren inzwischen zu alt, um diese mit Würde zu tragen, und der nachfolgenden Generation hatten sie einfach nicht mehr die richtigen gegeben. Zuerst diese elende Generation, zu der auch dieser Harald gehört hatte, lauter Uwes, Gerds und Heinze, allerhöchstens Fußballerniveau, manchmal ein Alfred, seltener ein Kurt. Ein Jahrzehnt später hießen dann alle nur noch Thomas, Michael, Andreas oder Torsten. Niemand hielt mehr etwas auf Traditionen.

An diesem schon häufiger erreichten Punkt seiner Gedankenspielereien gebot ihm sein Unterbewusstsein aus reinem Selbstschutz Einhalt, denn angesichts der nicht zu leugnenden Häufung höchst inakzeptabler Anglizismen hätte ihn eine wissenschaftlich korrekte Evaluation der Namensverteilung innerhalb der jüngeren Jahrgänge in tiefste Verzweiflung und – wer konnte das schon mit Sicherheit ausschließen? – an den Rand eines Herzinfarktes gebracht, weshalb er es vorzog, den geraden Pfad des Zeitstrahls zu verlassen und auf einer kleinen kunstvollen Schleife zu sich selbst zurückzukehren.

Einmal mehr bedauerte er nun, dass er seine namenswissenschaftlichen Überzeugungen nicht schon in jungen Jahren als Buch veröffentlicht und auf diese Art die Entwicklung der letzten Jahrzehnte abgewendet hatte. Bedeuteten seine Zweifel vielleicht, dass er selbst alt wurde? Gehörte er nicht auch zu dieser niedergehenden Generation der würdigen Namensträger, deren erster Vertreter Hinrikus Boekhoff war und der er nachfolgen würde als tattriger Greis, um seine Kanzlei einem Martin Schneider oder sonst wem zu überlassen?

Doch seit einiger Zeit konnte man zumindest wieder hoffen – die jüngste Schwemme nordischer Namen hatte anscheinend auch das Interesse an den traditionellen ostfriesischen wieder geweckt, und vor Kurzem hatte eine Ditzumer Krabbenfischer-Dynastie ihren Sprössling tatsächlich auf den stolzen Namen Harmannus getauft. Das nannte er vorausschauendes Handeln der Eltern! Es war ein großartiger Name ohne jede abwegige Verniedlichung, die in späteren Jahren für eine standesgemäße Entwicklung nur hinderlich wäre. Er hoffte, er könnte den Lebensweg des jungen Mannes noch ein Weilchen mitverfolgen, vielleicht ließen sich dort einige Daten sammeln, die seine theoretischen Überlegungen untermauerten.

Der Gedanke an diesen namentlichen Hoffnungsträger hatte damals den dunklen Dämon der Vergänglichkeit wieder aus DeClerqs Seele verscheucht, und auch jetzt, mehr als zwei Jahre später, vermochte es die positive Erinnerung daran, ihm seinen Optimismus zu bewahren.

Er trat ans Fenster, um in den vorfrühlingshaften Märzhimmel zu schauen. Nomen est Omen, dachte er verzückt, und zugleich blitzten die ersten Sonnenstrahlen dieses Jahres in sein vornehmlich westlich ausgerichtetes Büro und verliehen dem Moment etwas Magisches. Ja, die Zukunft hielt doch noch etwas für ihn bereit.

DeClerqs Blicke schweiften über die Dachrinnen der Häuser auf der gegenüberliegenden Straßenseite hinweg in Richtung des Himmelsblaus, als sie von einer Bewegung im Dämmerlicht der Straßenschlucht zum Erdboden zurückgezogen wurden.

DeClerq wurde jäh, aber durchaus nicht unangenehm in seinen Körper zurückgeholt. Ein Paar lange wohlgeformte Beine in schwarzen Strümpfen schauten unter einem kurzen bunten Wintermantel hervor. Sie steckten in für seinen Geschmack etwas zu klobigen Winterstiefeln, ein feineres Schuhwerk mit schmaleren und nicht zu hohen Absätzen hätte den Bewegungen sicherlich noch etwas mehr Anmut verliehen, aber diese Beine waren wirklich nicht zu verachten. Sie gehörten zu Anja Fresemann, einer hochgewachsenen, schlanken jungen Frau mit wilder roter Mähne, die einem Gemälde Klimts hätte entstammen können, wenn Klimt nicht diese Vorliebe für Gold gehabt hätte. Anja leuchtete kupferfarben, und wenn die Sonne auf ihre Locken schien, das wusste der Notar von früheren Begebenheiten, denn jetzt war es nicht der Fall, die Straße war zu schmal, als dass die Sonnenstrahlen über die Dächer der Häuser hinweg den Bürgersteig erreicht hätten, dann schienen sie Feuer zu fangen.

DeClerq bezwang seine vorübergehende Erregung, indem er mit väterlicher Fürsorge an die traurigen Familienverhältnisse der Fresemanns dachte, die todkranke Mutter – oder war sie schon verstorben? – der stets abwesende Vater, dessen früher Tod vor zehn Jahren kaum noch eine Lücke hatte reißen können. Er sollte den Kontakt besser pflegen, schließlich hatte er Alma Fresemann damals nach dem Tod ihres Mannes erbrechtlich beraten. Gleich morgen würde er einen Besuch im Krankenhaus machen, nahm er sich vor. Bei dem Vorsatz blieb es freilich, doch für den Moment war er guten Willens und schaute Anja voller Entzücken nach, bis sie hinter der nächsten Straßenecke verschwunden war.

„Jantina“, rief der Anwalt seine Gehilfin laut ins Büro, „hast du die Ausbildungsanzeige schon an die Zeitung gegeben?“

Jantina bestätigte die Frage mit einem Nicken. Er gedachte ihrer stets als seine ‚Gehilfin‘, obwohl sie voll ausgebildete Rechtsanwalt- und Notarfachangestellte war. Sie war sehr tüchtig, ein Glücksgriff, der wunderbar in sein Leben passte. Von Glück auszugehen, entsprach in diesem Fall zwar dem gängigen Sprachgebrauch, aber natürlich nicht im mindesten seinem Gefühl für feinsinnige Fügungen des Schicksals. Denn wenn er ehrlich war, dann hatte er sie nur wegen ihres Namens ausgesucht. Was, wenn nicht der traditionelle, ostfriesische Name konnte ein besseres Indiz sein für die Eignung einer Bewerberin, in seiner Kanzlei zu wirken?

Mit Familiennamen hieß sie Hallenga, bis sie Gerd Kampen geheiratet hatte. Natürlich gehörte es sich so, dass die Ehefrau den Namen ihres Gatten annahm, trotzdem war es ein Frevel, aus einer Hallenga eine Kampen zu machen. Welch ein Niedergang zum einfachen Landvolk! Außerdem hätte er selbst sie auch genommen, sie gefiel ihm vom ersten Moment an, aber da war sie schon verlobt, und Conradin war nicht so pietätlos gewesen, sie offensiv zu bedrängen. Vielleicht hätte er es tun sollen, schließlich wäre er eindeutig die bessere Partie gewesen. Doch er hatte sich zurückgehalten und nur das eine oder andere kleine Kompliment fallenlassen, auf das sie leider nicht eingegangen war. So war es eben. Er hatte nie geheiratet. Frauen, die seinen hohen Ansprüchen genügen konnten, waren nicht so dicht gesät. Eine von diesen Frauen war seine Mutter gewesen, und die Wahrscheinlichkeit, in einem Leben gleich zweimal der perfekten Frau zu begegnen, war natürlich noch geringer, als es der einmalige Glücksfall gewesen war. Aber eigentlich bestand auch kein Grund zur Besorgnis, was nicht war, konnte noch werden. Er war noch keine fünfzig, also noch im besten Mannesalter.

Sein Vater war bei seiner Geburt auch schon über vierzig gewesen. Daran musste Conradin denken, auch wenn er sich ansonsten dagegen sträubte, seinen Vater als Maßstab für das eigene Leben zu nutzen. Er war ein Mann geworden, ohne dazu die Hilfe seines Vaters in Anspruch genommen zu haben. Seine Mutter und seine Großmutter väterlicherseits hatten dazu völlig ausgereicht. Mit der Idee väterlicher Fürsorge konnte Conradin nicht viel anfangen; Vater zu sein, bedeutete für ihn vor allem die Weitergabe eines würdigen Namens, und zumindest diesen Part hatte sein Vater hervorragend erledigt.

Conradins Vater Heinrich wurde 1918 unter denkbar schlechten Voraussetzungen geboren, denn sein Vater hatte ihm zwar den herrschaftlichen Namen, aber kein Vermögen vererbt, als er nur wenige Tage vor Kriegsende von der Spanischen Grippe dahingerafft wurde. Seine Mutter ging zurück nach Deutschland, wo im feuchten Klima ihrer ostfriesischen Heimat die Pandemie noch stärker gewütet hatte als der Krieg und sie nur noch wenige vertraute Gesichter ihrer Generation wiederfand. Denn diese Influenza hatte die seltsame Eigenschaft, die Gesellschaft in der Mitte zu zerschlagen, anders als es die üblichen Grippewellen zu tun pflegten. Nicht die kranken Alten und nicht die schwachen Jungen starben wie die Fliegen, sondern die 20- bis 40-jährigen. Es traf Arbeiter, Soldaten und junge Frauen der unteren Schichten ebenso wie die vielversprechenden Sprösslinge der feineren Gesellschaft, und ihr früher Tod riss große Löcher ins soziale Netz der Gesellschaft.

Warum ausgerechnet Anneliese DeClerq, geborene Meier, sich nicht mit dem Virus infizierte, obwohl es im Lazarett weder Mundschutz noch Handschuhe für sie gab, blieb ein Geheimnis des Himmels. Dass sie außerdem die Heimkehr zu Fuß mit einem Säugling im Arm überlebte – und ihr Kind ebenfalls –, war dagegen eine Charakterfrage. Anpassungsfähigkeit und das Fehlen hindernden Stolzes verschafften ihr stets ein warmes Bett, oft genug in den Armen eines einsamen Bauern.

Sie kehrte mit der irrigen Vorstellung zurück, ihren Eltern durch Ehering und Sohn beweisen zu können, dass ihre Ehre in der Fremde nicht gelitten hatte. Dass sie nicht wie prophezeit in der Gosse gelandet war, bevor die Front in Sichtweite kam. Doch der Vater war inzwischen tot – nicht die Grippe, sondern ein Herzinfarkt hatte ihn zur letzten Ruhe gebettet – und die Mutter war ohne den Rat ihres Mannes schlicht nicht in der Lage, die Entscheidung zu treffen, ob ihre Tochter zu rehabilitieren sei. So war Anneliese zunächst zu Hause nur geduldet, doch die Freude, den kleinen Heinrich wachsen und gedeihen zu sehen, ließen das Herz der Mutter bald weich werden.

Das Zusammenleben mit den zwei liebenden Frauen prägte den Jungen nachhaltig. Eine halbe Stunde schmeichlerischer Höflichkeit am Tag verschaffte ihm ein Höchstmaß an Freiheit. Das Vertrauen der Damen war grenzenlos. Weniger grenzenlos war ihr finanzielles Vermögen, ihm ein Studium zu finanzieren, doch neben dem stattlichen Namen des Vaters hatte er vor allem den Opportunismus der Mutter geerbt. Mit der gleichen Anpassungsfähigkeit, die seine Mutter 1918 nach Hause geführt hatte, ergriff Heinrich seine Chance in der Partei.

Er studierte Medizin, weil ihn das Prestige reizte, er keine Angst vor Blut hatte und die Studienplätze leicht zu bekommen waren, zumindest für Parteimitglieder. Außerdem hatte ihm seine Klassenlehrerin in der Grundschule einmal gesagt, er wäre ein guter Sanitäter, nachdem er Karl Hersfeld im Erste-Hilfe-Kurs das Knie verbunden hatte. Da Heinrich eine Berufung ebenso wenig in sich spürte wie eine Gesinnung, wurde dieses Lob für ihn eine Art Prädestination.

Bei Kriegsausbruch stand er kurz vor dem Abschluss. Er überlebte den Krieg in Frankreich, wo er schon nach wenigen Wochen mit einem zerschossenen Knie im Lazarett landete. Dort blieb er, denn nach seiner Genesung gab es hier für den fertig ausgebildeten Arzt, dem nur noch das Diplom fehlte, genug zu tun. Er tat gute Dinge, heilte Menschen, und mit den üblen Machenschaften seiner Kollegen in den Spitälern der Heimat und den Versuchsstationen der Konzentrationslager hatte er nichts zu tun. Davon erfuhr er tatsächlich erst nach 1945, viel später als seine Mutter, die gute Ohren hatte und ein Raunen schon mitbekam, als Heinrich sich gerade erst fürs Studium eingeschrieben hatte. Doch der Sudelfleck auf der Ehre seines Berufsstandes machte ihm schwer zu schaffen.

War er unschuldig, nur weil ihn niemand jemals an den Abgrund der Schuld geführt hatte, an dem er sich hätte entscheiden müssen? Wäre er nicht zu vielen Verbrechen in der Lage gewesen, aus Angst, aus Feigheit, wenn jemand es von ihm verlangt hätte? Im Laufe seines Lebens wurde Heinrich ein verzweifelter Grübler, der sich selbst damit quälte, dass er versuchte, in seinem mittelmäßigen Wesen eine Spur von Wahrhaftigkeit zu entdecken, die seine Unschuld bewies. Anders als die Kriegsverbrecher, die sich vor Gericht verantworten mussten und dort um ihr Ansehen kämpften, die sich auf die Befehle beriefen und ihre Notlagen beteuerten, hatte Heinrich keine Ankläger. Er blieb mit seinen Zweifeln allein, ein tiefer See, in den er so oft hinabtauchte, bis er eines Tages nicht mehr an die Oberfläche kam.

Als er sich mit über vierzig Jahren das erste Mal in seinem Leben verliebte, war die Auserwählte eine Krankenschwester, die seine melancholischen Augen unwiderstehlich fand. Sie hatte eine wunderschöne, kleine, runde Figur und dichtes dunkelbraunes Haar, das ihr in Locken auf die Schultern fiel. Ihre blauen Augen blitzten häufig vor Vergnügen, doch sie konnte sein Abtauchen in die Nacht der Depression nur eine kurze Weile aufhalten. Nach der Geburt ihres Sohnes Conradin wandte sie sich ganz dem Säugling zu, der ihren Frohsinn geerbt hatte und oft vor Vergnügen kreischte, auch wenn er ganz allein mit seinem Spielzeug im Gitterbettchen lag. So entkam sie der bedrückenden Düsternis ihrer Ehe. Heinrich dagegen wurde nach der Geburt seines einzigen Kindes einsamer, als er es vorher gewesen war, und bevor Conradin seinen zweiten Geburtstag feierte, hatte er sich auf dem Dachboden des alten Meierhofes erhängt.

Gemeinsam hatte Conradin mit seinem Vater nur den Namen und die Tatsache, allein unter Frauen aufgewachsen zu sein. Conradin neigte daher zu der Ansicht, dass sich das Zeugen von Nachwuchs und damit die Weitergabe seines ideellen Erbes, des Namens, auch noch im höheren Alter bewerkstelligen ließ. Solange die Mutter nur jung genug war und für die Erziehung des Kindes ausreichend Kraft hatte, stand dem Fortbestand einer Dynastie nichts im Wege. Auch seine Stunde würde noch kommen, da war er sich sicher, noch spürte er Saft und Kraft in sich.

2.

Der tattrige Greis, der im Ansehen des Notars durch sein Gebrechen so tief gesunken war, litt keineswegs an Parkinson, sondern an den Folgen mehrerer Bandscheibenvorfälle im Brustwirbelsäulenbereich. Dabei war es vor dreißig Jahren sein ganzer Stolz gewesen, in seinem Milchviehbetrieb eine hochmoderne Melkschleuse einbauen zu lassen, deren Mittelgang einen Meter tiefer lag, um dem Bauern ein rückenschonendes Arbeiten zu ermöglichen. Es hatte ihm nichts genützt. Auf welche Expertenmeinung konnte man sich schon verlassen? Weder auf die der Handwerker noch auf die der Ärzte, heute wusste er das. Nach dem dritten Vorfall in nur fünf Jahren hatte ein eifriger Arzt im Frühjahr 2011 zur Operation geraten, und in völliger Unkenntnis der wirklichen Problematik willigte er ein und wähnte darin eine dauerhafte Lösung seines Problems. Die Bandscheibe konnte zwar entfernt werden, dabei wurde allerdings ein Nerv verletzt, und eben diese Verletzung führte zu dem Tremor im Nacken, den die Ärzte nach mehreren erfolglosen Behandlungsversuchen als irreversibel einschätzten.

Schlimmer noch war es, dass nur ein Jahr nach der Operation die Bandscheibe zwei Wirbel oberhalb der operierten Stelle aus den sie haltenden Bändern sprang, und das, obwohl er strengstens die ihm vom Arzt auferlegte 10-Kilo-Grenze beim Heben eingehalten hatte. Es war einfach beim Schuhanziehen passiert. Während er sich hinunterbeugte, rutschte sein Handstock, den er inzwischen immer bei sich trug, weil ihm der Tremor manchmal etwas Schwindel verursachte, von der Stuhllehne. Mit einer unbedachten Bewegung zur Seite versuchte er, ihn aufzufangen, um sich das spätere Aufheben auf allen vieren zu ersparen. Da durchzuckte ihn ein jäher Schmerz und ließ ihn aufschreien. Ich bin ein Wrack, dachte er und stöhnte zwischen zwei gepressten Atemzügen. Ich gehöre auf den Friedhof, mehr Zeit soll mir im Leben nicht beschert sein.

Mühsam kam er aus dem Sitzen in eine stehende Position, wobei der Rücken rund blieb und die Arme weiterhin in Richtung der Schuhspitzen baumelten, er vermochte sich nicht in eine andere Position zu bringen. Mit kleinen Trippelschritten schaffte er es bis zum Telefon im Arbeitszimmer und rief vor Schmerz zitternd einen Krankenwagen.

Hinrikus Boekhoff, von Nachbarn und Verwandten nur Rikus genannt – Freunde oder andere Bekannte gab es kaum – hatte sein ganzes Leben auf dem Polder verbracht. Sein Hof war der letzte auf dem Josefspolder, in einer Gegend, die so abseits und einsam war, dass es ein Notarzt niemals innerhalb der vorgeschriebenen neun Minuten schaffen würde, ihn zu erreichen. Im Norden und Westen wurde sein Land – fette grüne Wiesen, auf denen seine 100 Kühe grasten – nur noch vom Deich begrenzt, hinter dem der Dollart lag. Nach Süden und Osten hin schlossen sich der Landschafts- und der Heinitzpolder an den Josefspolder an, kilometerweite grüne Einsamkeit, in der nur eine Handvoll Bauern lebte.

Auf dem fruchtbaren Schwemmland der im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert eingedeichten Polder wurde vor allem Getreide angebaut, doch Rikus‘ Vorfahren waren aus Pogum gekommen, weiter östlich am Emsbogen gelegen, und hatten von dort ihre Vorliebe für die Milchwirtschaft mitgebracht. Das Leben mit dem Vieh war übers Jahr gesehen zwar anstrengender als der Getreideanbau und brachte nicht die gleichen Reichtümer, aber es folgte einem stetigeren Rhythmus, den Gezeiten gleich, und über Jahrzehnte hinweg hatte es den Boekhoffs ebenfalls ein gutes Auskommen gesichert, so zuverlässig, dass auch sie sich zu den Fürsten der Region zählen konnten. Doch das nützte Rikus jetzt wenig.

Beim letzten Mal hatte er seinen Hausarzt angerufen, dessen Sprechstundenhilfe ihm die freundliche Mitteilung machte, er könne um 11.20 Uhr zu einem Termin in der Praxis erscheinen. Daraufhin hatte er versucht, seinen Bruder Karl zu erreichen, der aber nicht zu Hause war. Seine Schwägerin versuchte, ihn auf den Nachmittag zu vertrösten, doch auf sein drängendes Bitten hin hatte sie sich ins Auto gesetzt und ihn dann direkt ins Krankenhaus nach Leer gefahren, der Notfall war zu offensichtlich gewesen.

Diese Schmach des Bettelns würde er sich dieses Mal ersparen. Er wollte nichts Böses über seine Schwägerin denken, sie war immer freundlich und hilfsbereit, aber so richtig warm werden konnte er mit ihr nicht. Nicht, dass er überhaupt in seinem Leben mit einer Frau richtig warm geworden wäre, aber so nannte man das wohl. Sophie schien aus Luft gemacht, statt aus warmem Fleisch und Blut. Und dann war sie auch noch Schriftstellerin, ein Beruf, der für Rikus so wenig begreiflich war wie der Aufbau einer Mondlandefähre. Früher hatte er sie einfach verhuscht genannt, aber das passte als Beschreibung nicht mehr zu einer Frau, die eine große Familie ernährte. Sie hatte es Karl sogar ermöglicht, seinen Beruf aufzugeben und sich ganz seinen Hobbys und den Kindern zu widmen. Und damit war Rikus in Gedanken beim schmerzlichsten Thema seines Lebens angelangt.

Er hatte keine Kinder, niemanden, der den Hof übernehmen konnte, auch niemanden, der ihn jetzt hätte ins Krankenhaus fahren können. Auf eine Frau hatte er gelernt zu verzichten, aber die Gewissheit, dass er ohne Nachfolger bleiben würde, bedrückte ihn schon seit vielen Jahren.

Seine Neffen Klaus und Heddo waren als Kinder oft bei ihm auf dem Hof gewesen. Mit dem Fahrrad waren sie die sieben Kilometer von ihrem Elternhaus am Charlottenpolder zu ihm herausgefahren, hatten ihm beim Kühe Treiben geholfen, später beim Güllen und Mähen. Das hatte so lange gedauert, bis die Mädchen interessanter wurden als die Trecker, und mit fünfzehn war endgültig Schluss gewesen. Und dieses Spiel hatte sich bei ihrem kleinen Bruder wiederholt. Klaus und Heddo hatten Beene schon einige Male mitgebracht und ihm dabei ganz nebenbei das Fahrradfahren über lange Strecken antrainiert, so wie es nur große Brüder können – ohne Mitleid mit seinen kurzen Beinen. Da war Beene erst fünf Jahre alt gewesen, und mit sechs kam er dann schon oft allein, trottete stundenlang hinter ihm her, besah sich alles genau und stellte selten, dann aber wichtige Fragen. Mit zehn war er eine gute Hilfe gewesen, mit vierzehn besser als mancher Hofhelfer. Aber Bauernjungen hatten es auch schwer. Wer in seiner Freizeit zu viel auf dem Trecker saß, der wurde in der Schule schnell ausgegrenzt. Er selbst war deswegen in der Volksschule immer mit den Söhnen der Feenders vom Nachbarhof und den Saathoffs aus Boen zusammen gewesen, und sogar Karl hatte sich erst während der Ausbildung einen anderen Freundeskreis zugelegt.

Soweit Rikus es wusste, war Beenes bester Freund noch immer Hauke Seitz, dessen Eltern in Weener eine Lackiererei hatten. Und Hauke hatte Beene auch auf andere Freizeitideen gebracht, Rollerfahren und Herumhängen hinter dem Supermarkt an der Hauptstraße, Rauchen und Biertrinken. Wirklich schade, er mochte den Jungen, doch in den letzten Jahren war er kaum noch vorbeigekommen.

Und jetzt studierte er Sozialwissenschaften, worunter sich Rikus ähnlich wenig vorstellen konnte wie unter Sophies Schriftstellerei. Doch sicherlich war es eine Tätigkeit, bei der man nicht vor die Tür trat, um den wunderbaren Duft frisch gemähten Grases einzuatmen, den der Junge früher so geliebt hatte. Aber er war ja nur der Onkel, er mischte sich da nicht ein.

"Er wird schon wissen, was er will", hatte Karl ihm geantwortet, als Rikus nach Beenes Zukunftsplänen gefragt hatte.

Sein Bruder hatte gut reden. Bei seinem Überschuss an Nachwuchs konnte er es sich leisten, den einen oder anderen aus den Augen zu verlieren. An den Hof und an ihn dachte er dabei aber anscheinend nie. Rikus schnaubte. Er hatte sich schwer auf dem Schreibtisch abgestützt, auf dem das Telefon im Arbeitszimmer stand, und langsam begannen seine Hände zu kribbeln. Als er jedoch versuchte, seine Position ein wenig zu ändern, durchzuckte ihn erneut der Schmerz und er bereute, es versucht zu haben.

Außer den Jungen hatte sein Bruder noch zwei Töchter. Elsa, die Älteste, war Krankenschwester geworden. Vielleicht hätte er sich mehr für das Mädchen interessieren sollen, dann hätte sie jetzt vielleicht ein Auge auf ihn gehabt, doch seit dem Tod der Großeltern war sie nicht mehr auf dem Hof gewesen. Insa, die Jüngere, musste jetzt ungefähr siebenundzwanzig sein und studierte noch immer Kunst in Groningen. Was man wohl tat, wenn man Kunst studierte, fragte Rikus sich nicht zum ersten Mal. Ob man sich Bilder in Museen anschaute und versuchte, die Maler zu verstehen? Das Wort studieren musste wohl einen tieferen Sinn haben, als das Malen zu üben. Das wäre doch eher ein Lehrberuf.

Es war nicht so, das Rikus für künstlerische Tätigkeit unempfänglich war. Im Gegenteil, er liebte schöne Bilder, besonders die Seestücke seiner Eltern, die in der Upkamer hingen. Gleichzeitig fürchtete er sich geradezu vor den seltsam verkrüppelten Gestalten eines Maxim Kantor oder den schmerzverzehrten Gesichtern Edward Munchs. Er hatte diese nie in Ausstellungen gesehen, aber Karl hatte einige Kataloge zur Lektüre neben der Toilette liegen, und die wenigen Motive, die er beim Durchblättern gesehen hatte, verfolgten in noch nach Monaten. Rikus verlangte es nicht nach den dunklen Seiten des Lebens, auch die Fernsehnachrichten stellte er oft ab, wenn zu viele Kriegsberichte gesendet wurden.

Er fühlte außerdem eine gewisse Ehrfurcht vor den großformatigen Gemälden seines Bruders, die mit kühnen Pinselstrichen und kräftigen Farben weite Landschaften zeigten, manchmal auch Tiere oder Details aus der Natur. Besonders das in Grün- und Grautönen gehaltene Bild der alten Pappelallee, durch deren Spitzen der rot geklinkerte Hof, sein Hof, schimmerte, hatte es ihm angetan. Es hing in Karls Diele, ganz allein an einer großen Wand.

Karl hatte nie Kunst studiert. Er hatte ausprobiert, wieder übergemalt, Neues probiert und dadurch gelernt. Das gefiel Rikus, das war grundsolide. Auch ein Lehrer, der Techniken vermittelte wie ein Steinmetz- oder Tischlermeister, konnte nützlich sein. Aber ein Professor, der vorn dozierte? Wie sollte der seiner Nichte etwas beibringen können? Ein Professor stellte sicher noch windigere Expertisen als ein Arzt. Insas lange Studienzeit, die noch immer nicht von einem Abschluss gekrönt war, schien Rikus recht zu geben. Und ein Bild hatte er von ihr auch noch nie gesehen.

Inzwischen lief ihm vor Schmerz der Schweiß in Strömen über Nacken, Brust und Bauch. Er konnte nicht richtig Luft holen, seine Lunge schien eingeklemmt zu sein, und sein nach unten hängender Kopf bescherte ihm inzwischen ein heftiges Flimmern vor den Augen. Er fürchtete schon, bewusstlos zu werden, als er endlich den Krankenwagen auf den Hof fahren hörte und aus dem Augenwinkel das Blaulicht wahrnahm.

3.

Es dauerte einige Tage, bis Sophie und Karl davon hörten, dass Rikus im Krankenhaus lag. Als die Ärztin in der Notaufnahme gefragt hatte, ob sie jemanden informieren solle, hatte er um einen Anruf bei den Bauers in Boen gebeten. Deren Sohn Hermann arbeitete seit etwa acht Jahren bei ihm auf dem Hof, ziemlich genau seitdem Beene nicht mehr zu ihm gekommen war. Hermi war etwas zurückgeblieben und hatte nach dem Ende seiner Schulzeit an der Förderschule in Weener keinen Ausbildungsplatz bekommen. Nach einigen Jahren der Verwahrung in Fördermaßnahmen, die in Wirklichkeit eine Zeit voller monotoner Handgriffe in tristen Werkstätten waren, sprach Hermis Vater Rikus an, den er von einigen Jagdgesellschaften kannte. Rikus erklärte sich bereit, dem Jungen einfache Arbeit auf dem Hof zu geben und dann zu schauen, wie er sich machte. Vielleicht war später eine Ausbildung möglich, beide Männer hofften darauf. Zunächst sollte Hermi aber nur ein Taschengeld bekommen.

Hermi hatte sich auf dem Hof gut eingearbeitet; die Arbeit mit den Tieren machte ihn glücklich. Er kannte alle Kühe und ihre Vorlieben genau, obwohl er sich die Namen nicht merken konnte. Wenn Rikus ihn fragte, warum er Molly immer in die letzte Box am Melkstand führte, schaute er nur verwirrt. Tat er das? Schon möglich. Die wollte das wohl so. Rikus gewöhnte es sich bald ab, Hermi Fragen zu stellen. Seine Kühe waren zufrieden mit seinem neuen Hofhelfer, und nur darauf kam es an.

Im Sommer übernahm Hermi das Kühe Treiben vor und nach dem Melken, dazu imitierte er Rikus‘ Art, durch die Zähnen zu pfeifen. Jeder Hof hatte seinen eigenen Ruf für die Tiere, einige der Nachbarn riefen sie mit einem schrillen ‚jiiiih‘ oder einem schnellen ‚hepp hepp hepp‘, doch Rikus’ Kühe wurden seit Generationen mit einem Pfeifton angelockt, der für sie so unwiderstehlich klang wie der Ruf des Rattenfängers. Und Hermi pfiff voller Inbrunst in betörender Monotonie, als gelte es wirklich, die Tiere allein durch das Pfeifen zusammenzurufen.

Wenn die Kühe mit schwankenden Eutern über die Wiese auf ihn zukamen, lobte er sie so überschwänglich, als seien sie junge Hunde, denen man das Apportieren beibrachte.

„Ihr Lieben, da kommt ihr schon, brave Viecher, ganz brave Viecher, kommt ihr zu Hermi, das ist toll, ihr seid lieb ...“

Mit leiser, zärtlicher Stimme sprach er auf sie ein und lockte zwischendurch immer wieder mit einem langen Pfiff. „Pfüiiih, pfüiiih ...“

Wenn Rikus Hermi pfeifen hörte, wurde er oft schwermütig. Der Ton klang so berauschend schön und Hermi beherrschte ihn so wunderbar, als hätte Gott ihn als seinen Nachfolger geschickt. Doch Hermi würde niemals allein zurechtkommen, nicht auf dem Hof und auch sonst nicht im Leben. Immer gleiche Abläufe konnte er sich merken und er konnte mit den Tieren umgehen, doch darüber hinaus konnte er nur wenig, sodass ein selbständiges Arbeiten nicht infrage kam. Die Idee einer Ausbildung war schnell wieder vom Tisch, den schulischen Anteil daran hätte Hermi niemals geschafft. Trotzdem hatte Rikus ihn ins Herz geschlossen wie einen eigenen Sohn.

Wenn man Hermi nicht verunsicherte, konnte er die Melkmaschine bedienen, denn er hatte es so häufig gesehen, dass er jeden Handgriff kannte. Doch wenn ihn jemand gefragt hätte, wie es funktionierte, wäre er – ähnlich wie mit den Kühen – sofort ins Schleudern geraten und hätte den Knopf für die Pumpe mit dem für die Kühlung verwechselt. Knöpfe waren ein Risiko, ebenso wie Namen. Hermi konnte sich auch niemals merken, welche Kühe gerade Medikamente bekamen und daher nicht in den Melkstand durften. Er verwechselte auch manchmal die Wochentage und parkte dann zur Unzeit den Trecker vor der Tür zur Kühlkammer, sodass der Milchwagenfahrer die Tür nicht öffnen konnte.

Wenn ein solches Missgeschick passierte, dann ärgerte Rikus sich zwar, war aber nicht wirklich böse auf Hermi. Er sah sich vielmehr selbst in der Pflicht, die nötigen Voraussetzungen zu schaffen, damit Hermi seine Aufgaben gut erledigen konnte.

Da Hermi praktisch Analphabet war, konnte Rikus ihm nicht einfach Zettel schreiben, aber Zahlen waren für ihn einfacher zu erkennen, das hatte Rikus im Laufe der Zeit festgestellt. Also klebte an der Eingangstür zum Melkstand bald eine gelbe Liste, auf der die Nummern der Kühe standen, die Hermi nicht hereinlassen durfte, sondern zum alten Gatter führen musste, wo die Milch in zwei große Flaschen gepumpt wurde. Hermi prüfte bei jeder Kuh die Nummer auf der Ohrmarke, was sehr lange dauerte, viel länger, als wenn Rikus es selbst getan hätte. Aber zumindest das Kontrollieren der Nummern vergaß Hermi nie. Sobald er mit der Herde vor dem Stall ankam und den gelben Zettel sah, begann er, die Zahlen zu vergleichen.

Für verschiedene Orte wie die Tür zur Kühlkammer hatte Rikus rote Zettel, die er immer dann anbrachte, wenn Hermi hier etwas nicht tun durfte, wie zum Beispiel den Trecker parken. Am Anfang war der Milchwagenfahrer etwas verwirrt gewesen, weil er dachte, es handele sich um eine Warntafel für ihn, doch dieses Missverständnis konnte schnell ausgeräumt werden. Auch Hermi wusste manchmal nicht so genau, warum irgendwo ein Schild hing. Die rote Karte bedeutete für ihn einfach: "Bleib hier weg!", und daran hielt er sich. Denn wenn er auch nicht besonders schlau war, so hatte er doch ein feines Gespür für das Wohlwollen, das Rikus ihm entgegenbrachte, und war dankbar für dessen Nachsicht. Wenn er einen Fehler gemacht hatte, überlegte er sich, wie er es wieder gutmachen könne, und kam immer auf die gleiche Idee. Er würde heute besonders hart und lange arbeiten, damit sein Freund Rikus stolz auf ihn wäre. Und das tat er dann auch und blieb so lange, bis der ihn mit einem freundschaftlichen Klaps auf die Schulter nach Hause schickte. Für Rikus hätte Hermi alles getan.

Außer Hermi war nur noch Gerd Ostmann gelegentlich auf dem Hof. Er kam immer zu den Stoßzeiten, zum Silofahren und Heumachen und manchmal brachte er für Rikus Kälber zu einer Auktion, doch das war selten.

So kam es, dass Rikus zuerst mit Hermi sprach, nachdem der Krankenwagen ihn im Klinikum eingeliefert hatte, und der versprach, am Nachmittag pünktlich zum Melken auf dem Polder zu sein und auch am nächsten Morgen. Die Nummernliste hing noch an der Wand und Kraftfutter war noch genug da, sodass Hermi auch das Füttern übernehmen konnte. Einen Tag würde er es schaffen.

Und am darauffolgenden Tag rief Rikus bei Gerd Ostmann an, denn die Ärzte konnten zwar nicht viel für ihn tun, wollten ihn aber wegen der starken Schmerzen einige Zeit auf der Station behalten. Nachdem so alles geregelt war – wie schnell man doch zu ersetzen ist, wenn es wirklich darauf ankommt, dachte Rikus bei sich – ergab er sich dem Krankenhausalltag.

Ein Anruf an die Familie erging von seinem Krankenhauszimmer erst drei Tage später, und das auch nur, weil der 26. August zufällig Karls Geburtstag war, und Rikus es selbst in den Jahren, in denen sie sich nicht so wohlgesonnen waren, niemals versäumt hatte, seinem Bruder zum Geburtstag zu gratulieren.

Karl reagierte etwas ungehalten auf die Auskunft von Rikus, er könne leider nicht zum Tee vorbeikommen, weil er im Krankenhaus läge.

„Warum hast du denn nicht sofort angerufen?“, polterte er los.

„Warum denn?“, entgegnete Rikus mit vom Liegen etwas belegter Stimme. „Ihr hättet doch gar nichts tun können.“

Das war zutreffend, aber so leicht ließ Karl nicht mit sich reden.

„Glaubst du etwa, es interessiert mich nicht, wenn mein Bruder im Krankenhaus liegt, oder was?“

Ein Vorwurf über den vermuteten Vorwurf war aus seiner Stimme klar herauszuhören.

Rikus lenkte sofort ein.

„Nein, nein, aber ihr habt doch immer genug zu tun, da müsst ihr nicht auch noch im Krankenhaus herumsitzen“, versicherte er seinem Bruder.

In Wirklichkeit lag ihm nicht allzu viel an den oberflächlichen Gesprächen, wie sie an Krankenhausbetten geführt wurden. Es gab nach Rikus‘ Auffassung viel zu viele Situationen, in denen unnütze Gespräche geführt wurden. Wörter, die die Luft verschmutzten und das Leben nur anstrengender machten. Wörter, auf die man sich ständig konzentrieren musste, nur um dann festzustellen, dass man es auch hätte bleiben lassen können. Auch deswegen kam er so gut mit seinem Hofhelfer zurecht. Er beschränkte sich Hermi gegenüber auf die Mitteilung des Wesentlichen, anstatt ihn mit unnützem Gerede zu verunsichern.

Man konnte weder Karl noch seine Frau als ausgemachte Quasselstrippen bezeichnen, ganz im Gegenteil. Karl war eher wortkarg, es sei denn, er hatte zu viel Wein getrunken, dann wurde er philosophisch. Und Sophie versponn alle Gedanken in ihre Bücher, sodass sie bei Gesprächen häufig stumm, aber aufmerksam daneben saß und die Wörter aufzusaugen schien, als sammelte sie neue Nahrung zum Schreiben. Aber das machte ein Gespräch mit den beiden für Rikus nicht einfacher. Denn so mussten sie Themen suchen, sich mühsam von Frage zu Frage hangeln, obwohl es gar nichts zu sagen gab.

Für Rikus wäre es am angenehmsten gewesen, wenn Karl mit telefonischen Auskünften zufrieden gewesen wäre, aber er fand nicht die richtigen Worte, um es ihm zu sagen. Karl versicherte ihm also, er würde kommen, sobald die Gäste nach dem Tee wieder gegangen wären.

Über lange Jahre hinweg war das Verhältnis zwischen den Brüdern so schlecht gewesen, dass Karl sich nicht an das Krankenbett seines Bruders bemüht hätte, und ihm sogarein Telefonanruf zu viel gewesen wäre.

Bis er heiratete und auszog, hatten sich die Brüder auf dem Hof den großen Raum im Obergeschoss als Schlafzimmer geteilt. Und bis dahin hatte Karl eine Lehre als Groß- und Außenhandelskaufmann absolviert, sich von seinem ersten Gehalt einen Roller gekauft, später den Führerschein fürs Auto gemacht und außerdem viel Geld auf Dorfpartys und in Kneipen gelassen, in denen er der Schwarm der Mädchen war.

Da war Rikus schon lange die erste Arbeitskraft auf dem Hof gewesen, hatte stundenlang auf dem Trecker gesessen, um je nach Jahreszeit zu düngen, zu mähen oder Heu einzuholen. Am frühen Morgen und am späten Nachmittag trieb er die Kühe zusammen, half seinem Vater beim Melken und danach seiner Mutter beim Kälberfüttern. Und dafür bekam er ein fettes Abendbrot und auch ansonsten alles, was ein junger Bauer zum Leben gebraucht hätte, aber niemals ein eigenes Gehalt auf einem Konto, dass nur er selbst verwaltete.

Ein neuer Anzug für Rikus reihte sich stets ein in eine lange Liste anstehender Ausgaben wie die Reparatur des Mähwerks oder die Rechnung für den Abdecker. Dabei war durchaus genug Geld da. Neben einer Magd und einem Knecht, die mit auf dem Hof wohnten, hatten sich die Boekhoffs lange Zeit sogar einen Vorarbeiter geleistet, der ein kleines Häuschen an der Straße etwa fünfzig Meter vom Hof entfernt bewohnte. Er starb an einem Herzinfarkt, als Rikus mit vierzehn Jahren gerade die Volksschule beendet hatte. Und so nahm er in stillem Einverständnis mit seinen Eltern die Vorarbeiterstelle ein, ohne aber die Lohntüte zu bekommen. Die Frage war einfach ungeklärt geblieben, wohl auch, weil Rikus damals für einen Lohn noch zu jung war. Doch diese undefinierte Stellung im Haushalt war an ihm kleben geblieben wie zähes Pech;er hatte zwar mehr zu sagen gehabt als der Knecht, aber der Chef auf dem Hof blieb für weitere lange fünfundzwanzig Jahre sein Vater.

Rikus war nicht dumm, doch ihm war eine ausgeprägte Einfalt zu eigen, alle Fragen des menschlichen Zusammenlebens betreffend. Er erkannte nicht, von welcher Seite sein Ungemach herrührte, und so beneidete er still seinen Bruder und warf ihm vor, von seinen Eltern bevorzugt und verhätschelt worden zu sein. Da er nie heiratete, lebte er weiterhin in seinem Zimmer im Obergeschoss, wurde immer verschrobener, und die Zeit, die er nicht auf Arbeiten verwendete, verbrachte er mit dem Knecht beim Kartenspiel oder am Wochenende mit den Nachbarn auf der Jagd.

Als seine Eltern das Rentenalter erreichten, hatten sie genug Geld angespart, um das kleine Landarbeiterhäuschen renovieren zu lassen, das die letzten fünfundzwanzig Jahre vermietet gewesen war. Die Alten zogen um und kamen von nun an nur noch wochentags um die Zeit des Melkens, halfen beim Viehtrieb und beim Füttern der Kälber. Sie lebten von der Pacht, die Rikus ihnen zahlte und um die zu feilschen sein Vater nicht verlegen gewesen war.

Erst Karls Künstlerleben hatte die beiden Brüder einander nähergebracht. Es erschien Rikus als etwas völlig Eigenständiges, das sich der Jüngere ohne die Hilfe der Eltern erarbeitet hatte und das er deswegen neidlos bewundern konnte und ihn die bitteren Ungerechtigkeiten seiner Eltern vergessen ließ. Dass Sophie ihm die finanzielle Freiheit dazu geschenkt hatte, konnte er akzeptieren. Dafür hatte Karl sie schließlich am Anfang der Ehe auch ernährt – und außerdem ihre Eigenheiten ertragen.

Im Gegenzug ließ auch Karls Eifersucht auf den großen Bruder, der den Hof als völlig selbstverständliches Erbe erhielt, während er sich, noch dazu mit fünf Kindern, als Landmaschinenvertreter durchschlagen musste, mit Sophies zunehmendem Erfolg als Schriftstellerin nach, und er konnte endlich die Freiheit von der Erblast genießen, um die Rikus ihn schon immer beneidet hatte.

Karls Besuch verlief ungefähr so, wie Rikus es erwartet hatte. Es gab nichts Neues zu berichten, außer dass ein Arzt von Reha gesprochen hatte. Rikus versicherte Karl, er könne nichts tun, die Angelegenheiten auf dem Hof regele Gerd Ostmann mit Hermis Hilfe. Dann herrschte Schweigen, bis Karl das einzige Thema anschnitt, das eines Gesprächs bedurfte.

„Rikus, hast du eine Vorstellung, wie es weitergehen soll mit dem Hof?“, fragte er.

„Ich habe mir noch keine Gedanken über Rente gemacht“, antwortete Rikus ausweichend, „ich bin ja noch keine siebzig.“

Er versuchte die Antwort mit einem gequälten Lachen als Witz zu tarnen. Er würde den Hof verkaufen müssen, und diese Vorstellung tat ihm so schrecklich weh, dass er jetzt nicht darüber nachdenken konnte. Karl drängte ihn dennoch:

„Du musst aber langsam eine Entscheidung treffen.“

„Und wo soll ich dann hin?“ Rikus schnaufte. „Der Hof ist mein Zuhause, ich habe nichts anderes.“

„Der Hof ist aber auch eine Last, dein ganzes Leben war er eine Last. Jeden Tag melken, niemals ein Tag Urlaub, die ständige Arbeit im Stall. Alles hat sich doch immer nur um die Kühe gedreht. Jetzt bist du mal dran.“

„Und das heißt dann, dass ich alles aufgeben soll, mein ganzes Leben? Und das soll gut sein?“

Rikus sprach atemlos, gehetzt. Warum musste Karl ausgerechnet jetzt damit anfangen, wo es ihm so schlecht ging, dass er nicht einmal atmen konnte, ohne zu leiden? Karl merkte, dass er seinen Bruder unter Druck setzte, doch er ließ nicht locker und versuchte es mit Überredung.

„Ich verstehe dich ja, aber stell dir vor, du könntest in einem kleinen Häuschen wohnen. Keine Arbeit mehr, keine Kühe, höchstens einen Hund, damit du nicht so allein bist. Wenn du den Hof verkaufst, hast du Geld genug dafür.“

Er gab seinen Worten einen unbeschwerten Klang, obwohl die eigene Betroffenheit ihm fast die Tränen in die Augen trieb. Er konnte Rikus‘ Anblick kaum ertragen, seine Schmerzen, seine Einsamkeit. Und er fühlte sich auf unverständliche Weise dafür verantwortlich. Als hätte er ihn jemals zu irgendeiner Entscheidung in seinem Leben gedrängt. Rikus hatte genau das Leben geführt, das er sich selbst ausgesucht hatte. Aber vielleicht hätte er ihm dabei helfen können, einen Nachfolger zu finden. Mit ein wenig Ermunterung wäre Heddo vielleicht dazu bereit gewesen. Doch wenn Karl ehrlich war, musste er sich eingestehen, dass er es seinen Söhnen immer ausgeredet hatte, auf dem Hof zu arbeiten.

Er selbst hatte als Jugendlicher nur weggewollt. Runter vom Hof, weg von den Eltern. Nie wieder Kühe treiben, nie wieder den Alltag in Gummistiefeln verbringen müssen. Das wunderbare Bild eines Lebens in Freiheit, dass er seinem Bruder gerade gezeichnet hatte, war in Wirklichkeit sein eigener Antrieb gewesen, als er vor langer Zeit weggezogen war. Und genauso hatte er auch nicht gewollt, dass einer seiner Söhne dieses Leben führen musste, dass er für sich selbst abgelehnt hatte wie sauren Wein.

Sicher, die Entscheidung, den Hof aufzugeben, würde auch ihn schmerzlich treffen. Schließlich hatte er hier seine Kindheit verbracht. Und es war noch immer ein wunderschönes Fleckchen Erde, der weite Hammrich, der Dollart mit seinem Möwengeschrei, aber diese Sentimentalität galt nur dem Ort, nicht dem damit verbundenen Beruf des Bauern. Wie schön wäre dieser Ort erst ohne die elende Plackerei. Karl wünschte sich sehr, dass Rikus sich ebenfalls eine solche Zukunft vorstellen könnte, doch er wusste, dass beide Dinge, der Hof und die Tiere, für seinen Bruder untrennbar verbunden waren. Resthof war ein Unwort, das für Rikus nicht infrage kam. Die Entscheidung würde also eine umwälzende sein, eine das ganze Leben seines Bruders erfassende, ihn vielleicht erdrückende. Doch die Veränderung wäre immer noch besser, als gar nichts zu tun, denn die Zukunft erschien Karl wie ein dunkler Strudel, in den Rikus unweigerlich hinabgezogen werden würde, wenn er weiter nichts tat.

Rikus fürchtete das nicht, denn es war sein Leben, es war ihm zu nahe. Es sollte einfach noch ein bisschen so weitergehen wie bisher, nur eine kurze Pause für eine Erholung, dann würde er schon einen Weg finden. Nur jetzt gerade fühlte er sich zu schwach, um Karl eine Lösung zu präsentieren. Genau genommen war er sogar zu schwach, um überhaupt noch etwas zu sagen. Zu sehr beanspruchte der Schmerz in seinem Rücken seine Aufmerksamkeit. Er schloss seine Augen und schwieg, bis Karl seine Hand drückte und resigniert den Raum verließ. Rikus blieb mit einem Gefühl der Erleichterung zurück, als hätte nicht der Bruder, sondern sein Problem soeben das Weite gesucht.

4.

Rikus war als Sohn eines reichen Polderbauern aufgewachsen, doch bevor er selbst einer werden konnte, war der ganze Berufsstand in die Fallstricke der Marktwirtschaft geraten, im Glauben an die Chimäre vom Wachstum zum Wohle der Gesellschaft.

Die Höfe konnten nicht mehr wachsen, das Land war begrenzt, wohl aber die Zahl der Kühe, da sie ja nicht mehr von Hand gemolken werden mussten. Und als die Zahl der Kühe nicht mehr wachsen konnte, wuchsen die Euter der Kühe, die durch Hochleistungszucht immer mehr Milch gaben. Als durch die Überproduktion die Milchpreise zu fallen und seine Nachbarn zu zittern begannen, über Milchquoten und Lieferstopps diskutierten und so mancher Hof keine Zukunft mehr sah und das Vieh zu verkaufen begann, war Rikus gerade erst sein eigener Herr geworden und musste über weitere Jahrzehnte seine Einnahmen teilen, ohne dabei eine Familie zu haben, die ihm half. Genau genommen ging es ihm finanziell schlechter als zuvor. Und so reduzierte Rikus seine Kosten. Er stellte keine neue Magd ein, nachdem die alte in Rente gegangen war, und der Knecht wurde ausquartiert und kam nur noch stundenweise. Er blieb bei seinen hundert Kühen, als einige seiner Nachbarn auf der gleichen Weidefläche längst fünfzig oder sechzig Tiere mehr laufen ließen. Und er erledigte immer mehr Aufgaben allein, zumindest brachte der Hof genug ein, dass er sich die modernsten Geräte zur Arbeitserleichterung kaufen konnte.

Außerdem waren die Gebäude gut in Schuss. Dach und Backsteinmauern des Hofes waren dicht, sauber und ohne Risse, die verputzten Sockel einwandfrei und die Lisenen und verzierten Fensterstürze bröckelten auch nach hundert Jahren nicht. Dass er keine große Familie zu ernähren hatte, wog die fehlende Arbeitskraft einer Frau im Hause fast auf.

Durch kluges Wirtschaften gelang es ihm, der größte Bauer auf dem Josefspolder zu bleiben, denn mit der Wirtschaft auf dem Hof kannte er sich aus, und seine Kühe standen ihm näher als seine Mitmenschen. Sie bekamen weiterhin viel Heu, auch wenn er wie alle anderen grundsätzlich auf die einfacher herzustellende Silage umgestellt hatte. Aber anders als das Silofutter konnte man Heu über lange Zeit lagern, ohne dass es an Nährwert verlor oder verdarb, und deshalb war es eine gute Versicherung für schlechte Jahre, in denen durch Trockenheit im Frühjahr das Gras nicht wachsen wollte.

Das wussten natürlich alle Bauern, aber nicht jeder wollte das Risiko der Heuernte eingehen. Doch Rikus besaß so viel Land, dass er noch kein hungerndes Vieh fürchten musste, wenn einmal der zweite Grasschnitt verdarb. Häufig konnte er noch im Frühjahr, kurz bevor die Tiere wieder auf die Weiden gelassen wurden, Silage an seine Nachbarn verkaufen, ohne selbst nur eine Gabel Heu an seine Kühe verfüttert haben zu müssen.

Niemals hätte Rikus freiwillig etwas von seinem Land verkauft, am allerwenigsten als Bauland, so wie es einige seiner Nachbarn inzwischen taten. Obwohl das natürlich, das musste auch Rikus zugeben, die einzig lukrative Art war, Land zu verkaufen. Aber er hasste Neubausiedlungen, in denen die Menschen zwar nicht so eingepfercht lebten wie in Wohnblocks, deren Anblick er zwar nur aus dem Fernsehen kannte, die ihn jedoch immer an Kaninchenställe erinnerten. Doch Neubausiedlungen konnten in seinen Augen auch höchstens die Lebensqualität eines Kaninchenfreigeheges haben. Völlig frei von jedem sinnvollen Zusammenspiel der Häuser mit ihrer natürlichen, gewachsenen Umgebung lebten die Menschen dort im Planquadrat zwischen den Weidezäunen, die sie glücklicherweise ebenso wie die Kühe an einem Ausbrechen auf fremdes Gebiet hinderten. Am Rande der Städte mochten solche Bauvorhaben noch sinnvoll sein, um Wohnraum für die dort arbeitende Bevölkerung zu schaffen, doch auf dem Polder arbeiteten er und seine Nachbarn, warum sollten da irgendwelche Leute wohnen, die jeden Tag etliche Kilometer bis zur Arbeit, zum nächsten Supermarkt oder zur Arztpraxis fahren mussten? Glücklicherweise lebte er am Ende des Polders, und die nächsten dieser zivilisatorischen Auswüchse befanden sich einige Kilometer von seinem Hof entfernt an der Landstraße nach Bunde.

Rikus‘ Vater war 1998 gestorben, da war seine Mutter bereits dement. Nachdem sie eines Nachmittags im Sommer 2002 ein Feuer im Ofen gemacht hatte, ohne die Klappe zu schließen, sich dann aber doch lieber in die wärmende Sonne des Gartens gesetzt hatte, brannte ihr Häuschen bis auf die Grundmauern nieder. Sie starb ein Jahr darauf in einem Pflegeheim in Bunde.

Rikus hatte es geschafft, seinen Hof, den er jetzt endlich von seinem Vater geerbt hatte, über die Jahrzehnte zu retten. Er hielt seine Milchquote ein, war Nutznießer erst deutscher, dann europäischer Subventionen. Dennoch war im Jahr 2008, als er erstmals über die Zukunft nachdachte, sein Maschinenpark weitgehend veraltet und auch der Melkstand nicht mehr auf dem neuesten Stand. Er dachte über die Investition in einen Melkroboter nach. Damit könnte er den Hof noch etwas länger selbst bewirtschaften, da die anstrengende Melkerei wegfallen würde. Doch der Besuch bei seinem Kundenberater in der Raiffeisenbank brachte zunächst keinen Erfolg. Nur auf seinen Hofertrag wollten ihm die Herren Genossen schon lange keinen Kredit mehr geben, nicht einmal einen kleinen. Schließlich war er über sechzig und wollte doch wohl nicht bis an sein Lebensende arbeiten. An eine Hypothek mochte Rikus noch nicht denken. Sicher wäre die Investition ein wichtiger Schritt, aber für wen? Er selbst würde sie nicht mehr abtragen können, darin bekräftigte ihn auch sein Kundenberater.

Ohne eine Entscheidung zu treffen, war er damals in eine Grübelei darüber verfallen, wie viel er sich überhaupt noch zutrauen konnte oder ob er nicht doch verkaufen sollte. Oder doch lieber abwarten? Früher oder später würde sich schon irgendetwas ergeben, in Bezug auf den Hof, die Wirtschaft und seine Kühe hatte er doch immer noch Glück gehabt.

Doch dann, als hätten die Genossen der Raiffeisenbank mit ihren Zweifeln an ihm und seiner Lebenserwartung einen geheimen Mechanismus des Verfalls in Gang gesetzt, hatte ihn seine Gesundheit im Stich gelassen.

5.

Die Luft im Abteil war heiß und stickig, und es fiel Beene schwer, einen klaren Gedanken zu fassen, der über eine Art Notfallprogramm seines Hirns hinausging, das ihn schon den ganzen Tag mit einfachen Befehlen versorgte und so zumindest den Totalausfall verhinderte. Seinen Onkel würde er erst am nächsten Tag besuchen, so viel stand fest, obwohl es seinem Herzen der dringlichste Anlass gewesen war, der ihn nach Ostfriesland führte. Die Vorstellung von Rikus im Krankenhaus, ein Bild, das ihn schmerzte und gleichzeitig mit wilder, wehmütiger Trauer erfüllte, schien wie ein Relikt aus den Tagen kindlicher Gefühlswelten, die ansonsten längst verschüttet lagen unter den Bergen an Sorgen, die er in den letzten Monaten angehäuft hatte. Wie ein roter, geradezu beglückend einfach zu verfolgender Faden hatte sich die Sorge um Rikus durch die letzten Tage gezogen, und Beene hatte sich fest vorgenommen, so bald wie möglich mit ihm zu sprechen, denn sein Besuch sollte eine Rückkehr und ein Neubeginn zugleich sein, der rote Faden nicht nur Sorge, sondern auch der Hoffnungsschimmer, der ihn aus seiner neblig grauen Depression leiten sollte. Aber für heute waren andere Gespräche wichtiger.

Beene hatte Hauke darum gebeten, ihn in Leer vom Bahnhof abzuholen, danach konnten sie in ein Café gehen und reden, bevor Hauke ihn zu seinen Eltern nach Charlottenpolder brachte. Eine Stunde Fahrt hatte er noch vor sich, der Regionalexpress hatte den Bremer Bahnhof gerade verlassen und war gestopft voll, wie immer. Wahrscheinlich würde es hinter Oldenburg besser werden. Nach Ostfriesland fuhren nie viele Menschen, es sei denn, es war Ferienbeginn, und die Touristen wollten nach Norddeich an die Küste.

Der Rucksackträger, der neben Beenes Sitzplatz im Gang stand und ihm bei jeder Bewegung sein Gepäckstück gegen die Schulter stieß, trug Tarnkleidung und Springerstiefel. Ein armer Rekrut mit schwerer Atmung und Schweißflecken unter den Achseln, dem fürs Umziehen die Zeit zu knapp geworden war, das Gesicht von Wärme und Anstrengung rot angelaufen. Beene schwankte einen Augenblick zwischen Mitleid und Widerwillen, wandte dann seinen Blick Richtung Fenster. Wer hatte den Kerl in seine Stiefel gezwungen? Niemand. Und wahrscheinlich hätte er auch entspannt einen späteren Zug nehmen können, dann wäre hier jetzt wenigstens etwas mehr Platz im Waggon.

Beene war nicht in der Stimmung, großzügig und duldsam zu sein. Die Enge schnürte ihm die Luft ab und er fühlte Panik in sich aufsteigen. Als die Luft vor seinen Augen zu flimmern begann, schloss er seine Lider und versuchte sich vorzustellen, er wäre allein in einem großen leeren Raum. Er zwang sich, tief ein- und auszuatmen, trotzdem schlug ihm weiterhin das Herz bis zum Hals und der Stoff seiner kurzen Hose fühlte sich unter seinen Händen so feucht an, dass er vermutete, ebenso Träger dunkler Flecken zu sein wie der Soldat neben ihm.

Der Zug fuhr im Delmenhorster Bahnhof ein, und wie durch ein Wunder stiegen der Soldat und zwei weitere junge Männer, die den Mittelgang blockiert hatten, aus. Beene entspannte sich ein wenig, ließ seine Schultern sinken und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Es würde alles gut werden, versuchte er sich zuzureden. So wie die zunehmende Distanz, die er zwischen sich und Göttingen legte, erleichterte ihn auch der sich vergrößernde Raum um ihn herum, und das grelle Rot der Panik verblasste zu einem trübseligen Blaugrau.

Er hatte in den letzten Wochen an der Universität die Abschlussklausuren des vierten Semesters geschrieben und war in zwei von drei Fällen gescheitert. Die noch ausstehende Hausarbeit im sechsten Modul hatte er daraufhin gar nicht mehr angefangen. Er hatte das Semester nicht gepackt, wie auch schon zwei Klausuren aus dem vorhergehenden nicht, und würde im Oktober dort wieder anfangen müssen, wo er schon vor einem Jahr gestanden hatte. Ihm drohte ein schmerzhaftes Treten auf der Stelle, doch so weit wollte er es nicht kommen lassen. Wozu sollte es gut sein, sich durch ein Studium zu kämpfen, das ihm seit dem ersten Semester eine Qual gewesen war?

Als er sich vor zwei Jahren für Sozialwissenschaften einschrieb, hatte er in einer seltsam abstrakten Art und Weise geglaubt, lieber mit Menschen umgehen zu wollen, als in einem Büro zu sitzen, und jetzt hockte er jeden Tag an seinem Schreibtisch und versuchte, sich die Methoden der empirischen Sozialforschung anzueignen. Wenn er gewusst hätte, wie theoretisch dieses Studium war, hätte er es niemals begonnen. Und inzwischen konnte er sich auch gar nicht mehr erklären, warum er jemals gedacht hatte, er wolle gern mit Menschen zu tun haben.

Von seinen Kommilitonen kannte er nach zwei Jahren kaum jemanden, die anderen Studenten bildeten für Beene ein Universum, in das er keinen Einlass fand. Sie standen in Grüppchen zusammen und hielten große Reden, jeder hatte etwas zu sagen und fühlte sich dazu berechtigt, seine Meinung zu äußern. Die unvorstellbare Selbstverständlichkeit, mit der seine Mitmenschen durchs Leben schritten, erstaunte und verunsicherte Beene gleichermaßen. Wenn er einen Hörsaal oder Seminarraum betrat, überkam ihn immer das Gefühl, erst einmal beweisen zu müssen, dass er sich hier sehen lassen durfte, so als wäre er ein ungeladener Gast auf einer Cocktail-Party. Und je kleiner und persönlicher die Runden waren, in denen seine Mitstudenten sich aufhielten, umso bezwingender war dieses Gefühl, nicht dazuzugehören.

Er war ein Junge vom Land, aber nicht der Sohn eines Bauern, als der er zumindest einen gewissen Hofstolz hätte entwickeln können, sondern nur der jüngste Sohn eines ostfriesischen Landmaschinenvertreters. Und dieser war nur deshalb nicht Bauer geworden, weil auch er nur der jüngste und damit nicht erbberechtigte Sohn gewesen war. Das war ein so grotesker Mangel an sozialem Hintergrund, dass es Beene unmöglich erschien, über sich selbst und seine Herkunft zu sprechen. Er glaubte, damit ganz sicher einige Lachsalven auszulösen, aber sein Fell war nicht dick genug, um das ertragen und gesellschaftlichen Profit daraus ziehen zu können. Witze auf seine Kosten vergifteten seine Seele, nagten an seinem Stolz, das wusste er aus der Schulzeit.

Manchmal sprach ihn ein Mädchen an, dem der schüchterne große Junge mit den braunen Locken gut gefiel, doch dann reagierte er so unsicher und wortkarg, dass es genauso schnell verschwand, als wenn er es laut beschimpft hätte. Er war einsam in Göttingen, so einsam, dass Beene diesen Zustand für nicht mehr steigerungsfähig hielt. Es war die finstere Fortführung der schon trüben Einsamkeit seiner Jugendzeit; seine Freunde, allen voran Hauke, hatte er auf der Grundschule kennengelernt, und seitdem niemanden mehr.

Inzwischen tröstete er sich damit, dass er die Menschen sowieso lieber nicht kennenlernen wollte, am wenigsten jene, um die es in seinen Studien ging. Und da es ein wissenschaftlicher Studiengang war, der für sich beanspruchte, über das gesellschaftliche Zusammenleben an sich zu lehren, bedeutete das anscheinend, dass ihm die ganze menschliche Rasse zunehmend zuwider war. Der Mensch war ein Rudelwesen und in seinen archaischen Verhaltensweisen noch nicht weit von den Bäumen entfernt, von denen er einmal gestiegen war. Witziger, genialer Individualismus spielte bei den Soziologen keine Rolle.

Nach allen zähen Vorlesungen, die er schon besucht und überstanden hatte, gab ihm die Lektüre eines – er musste es zugeben – spannenden Buches über die öffentliche Meinung und deren Bedeutung für die Gesellschaft den Rest, was seine Entfremdung vom Rest der Welt, insbesondere aber von den Soziologen anging. In diesem Buch stellte die Meinungsforscherin Elisabeth Noelle-Neumann etliche Studien vor, in denen die Beeinflussbarkeit des Menschen als soziale Wesen untersucht wurde.

Eine Testreihe aus den fünfziger Jahren, von einem Team amerikanischer Wissenschaftler durchgeführt, verstörte Beene bei der Lektüre besonders. Dabei wurde den Testpersonen vorgegaukelt, es handele sich um einen Versuch über den Zusammenhang zwischen Schmerz und Konzentrationsfähigkeit. Der Proband sollte als Lehrer einem Schüler im Nebenraum, zu dem nur eine Verbindung über eine Sprechanlage, aber kein Sichtkontakt herrschte, Aufgaben stellen. Der Schüler im Nebenraum war verkabelt. Wenn er eine falsche Antwort gab, sollte der Lehrer ihm einen Stromstoß geben und die nächste Frage stellen. Die Stärke der Stromstöße sollte dabei gesteigert werden, die Anweisung dazu, wie hoch, gab der Wissenschaftler, der sich mit im Raum des Lehrers befand.

Würden die Lehrer ihre Schüler mit Stromstößen quälen, wenn es zu einem Versuch gehörte, zu dem sie sich vorher bereit erklärt hatten? Ja, das taten sie. Würden sie aufhören, wenn sie die ersten Schreie hörten oder erst, wenn die Stromstärke die deutlich am Drehschalter markierte, tödliche Höhe überstieg? Nein, viele hörten auch dann nicht auf. Gepeinigt, gequält wie ihre Schüleropfer, versuchten sie Einspruch zu erheben, aber letztendlich hörten sie doch auf den Versuchsleiter, denn schließlich hatten sie sich verpflichtet, der Wissenschaft zu dienen.

Was sie nicht wussten, die Lehrer: Sie selbst waren die Opfer. Es gab keinen Schüler im Nebenraum, die Antworten und Schmerzensschreie wurden von Band abgespielt und die eigentliche Forschungsfrage lautete: Zu wie viel Grausamkeit ist ein Mensch bereit, wenn es ihm von einer Autoritätsperson befohlen wird?

Von dem kleinen Prozentsatz derer abgesehen, die auf sozialen Druck weitgehend unempfindlich reagierten, war die Menschheit bereit, all ihr Wissen, all ihre Moralvorstellungen zu leugnen, wenn sonst Schmähungen und Isolation drohten, zu diesem Ergebnis kam die Meinungsforscherin in ihrem Buch. Den mündigen Bürger, diese hehre Vorstellung der Aufklärung, es gab ihn nicht. Vielmehr war der Einzelne beständig auf der Suche nach der Instanz, von der er sich vertrauensvoll leiten lassen durfte.

Nach der Lektüre war Beene weit davon entfernt, mit neuem Interesse für sein Studienfach erfüllt zu sein; er hatte seelisch schwer zu kämpfen. Für ihn waren nicht nur die Ergebnisse der Testreihen verstörend. Was ihn noch betroffener machte, war der Wissenschaftsbetrieb, der in der Lage war, sich diese Versuche auszudenken, der bereit war, den Einzelnen im Labor zu entlarven und an persönliche moralische Abgründe zu führen, nur um danach in Statistiken festhalten zu können, bei wie vielen es gelungen war. Wie konnte ein Wissenschaftler die absolute Unfähigkeit seines Probanden zu eigenverantwortlichem Handeln konstatieren, ohne sich gleichzeitig zu Tode zu schämen, dass er diesen auf so rücksichtslose Art bloßgestellt hatte? Beene erschien das menschenverachtend, kaum besser als die medizinischen Versuche, die das Dritte Reich unternommen hatte.

Wurden die Probanden im Nachhinein darüber aufgeklärt, dass sie nicht wirklich jemanden gefoltert hatten, sondern selbst beobachtet wurden? Über dieser Frage grübelte Beene die ganze Nacht, nachdem er das Buch zu Ende gelesen hatte. Und was war für diese eigentlich besser? Der Glaube, einen Menschen gefoltert zu haben oder das Wissen, dass man einen Menschen gefoltert hätte, nur weil man nicht aus der Rolle fallen wollte, und dass alle anderen jetzt wussten, was für ein brutaler Schwächling man war?

Sein Studienfach sezierte die Gesellschaft, ohne zu erkennen, dass diese aus verletzlichen Individuen bestand. Diese Erkenntnis machte Beene Angst. Ihn trieb ein geheimes Grauen aus den Hörsälen, die Vorstellung, er werde selbst bald auf dem Seziertisch liegen und auf seine Standhaftigkeit und moralische Größe überprüft werden, wenn er nicht so schnell wie möglich floh.

Ja, es war eine Flucht, eindeutig, und so saß er hier jetzt, verschwitzt, Panik im Herzen, die Augen vor der unerträglichen Realität noch immer geschlossen. Eine entspanntere Fahrt hätte seinem überstürzten Aufbruch und seiner inneren Verfassung so wenig entsprochen, dass er dieses stickige Großraumabteil irgendwie passend, fast schon angemessen fand. Ihm fehlte die innere Kraft zu dem Urteil, dass er zum Wissenschaftsbetrieb seiner Fakultät einfach nicht mehr dazugehören wollte, weil es ihn abstieß. Und somit war es keine große freie Entscheidung, das Studium abzubrechen, wie ein anderer es sich selbst und allen anderen glaubhaft gemacht hätte, sondern ein weiterer Schlag, den er einzustecken hatte.

Er fürchtete die Auseinandersetzung mit seinen Eltern. Sie hatten sich zwar nie für seine Berufswünsche interessiert, aber sie unterstützten ihn finanziell, und er vermutete, dass sie zumindest deshalb eine Erfolgserwartung an ihn hatten, eine Erwartung, die er heute endgültig würde enttäuschen müssen. Er hoffte, dass Hauke ihm bei dem Gespräch zur Seite stehen würde, Hauke war Spezialist darin, Meinungen zu äußern, immer bereit, Stellung zu beziehen, ohne sich mit Zweifeln an deren Allgemeingültigkeit zu belasten. Je länger Beene dagegen über ein Problem nachdachte, umso mehr erfasste er die Tatsache, dass die Welt komplex und ihre Fragen zu kompliziert waren, um sie mit kurzen Sätzen zu beantworten. So war es auch im Studium gewesen. Je mehr er lernte, desto besser konnte er all die tiefen Schluchten der Wissenslücken erkennen, die sich zwischen den Inselchen gesicherten Wissens auftaten, die er sein Eigen nennen konnte. Und diese Erkenntnis ließ ihn nicht nur zögern, sich feste Meinungen zu bilden, sie hinderte ihn auch daran, Entscheidungen zu treffen. Zu groß war die Gefahr, etwas Entscheidendes übersehen zu haben.

Bei Hauke schien dagegen immer alles leicht. Nach seinem Realschulabschluss hatte er eine Ausbildung zum Maler und Lackierer gemacht, um irgendwann den Betrieb seines Vaters zu übernehmen, sich dann jedoch entschieden, erst einmal woanders zu arbeiten, um Konflikte zu vermeiden. Keine Angelegenheit, die Hauke ins Schwitzen brachte. Er war jung, das Leben noch lang. Beene bewunderte die Leichtigkeit, mit der es seinem Freund gelang, Distanz zu schaffen, ganz ohne die räumliche Entfernung, die er selbst gemeint hatte, zwischen sich und seine Eltern legen zu müssen. Er hatte die zähen Familienbande bis zum Zerreißen gespannt, um sich selbst seine Eigenständigkeit zu beweisen und wurde jetzt mit dem elastischen Schwung eines Gummibandes in die Heimat zurückkatapultiert, als sei er völlig ohne Eigengewicht. Hauke hatte seinen kurzen Faden einfach durchgeschnitten.

Der Zug fuhr in Oldenburg ein, und wie erwartet leerte sich das Großraumabteil bis auf wenige Reisende, die sich neu über die nun großzügig vorhandenen Sitzplätze verteilten. Beene blieb allein in seiner Vierergruppe Sitze und konnte endlich seine langen Beine ausstrecken. Mit Erleichterung stellte er fest, dass sich auch sein Geist zu entspannen schien und offensichtlich bereit war, den neuen Raum um ihn herum mit Gedanken zu füllen.

In Oldenburg hielt der Zug immer fahrplanmäßig mindestens zehn Minuten. Warum, das wusste Beene nicht so genau, vielleicht Personalwechsel? Oder ein eingebauter Puffer, damit die Züge wenigstens manchmal pünktlich ankamen? Als er endlich abfahren sollte, öffnete sich noch einmal die Tür und ein rothaariges Mädchen kam atemlos ins Abteil und ließ sich Beene gegenüber auf die Sitzbank fallen. Sie legte ihr Handy neben sich aufs Polster und durchwühlte ergebnislos ihre Taschen, fluchte leise und steckte das Handy wieder weg. Kopfhörer vergessen, dachte Beene. Seine lagen irgendwo in seiner Reisetasche, und einen kurzen Moment überlegte er, ob er sie hervorkramen und verleihen sollte, dann verwarf er die Idee. Wahrscheinlich fand sie es abstoßend, die Stöpsel fremder Leute in ihre Ohren zu stecken. Die Rothaarige schaute aus dem Fenster. Die schräg ins Abteil scheinende Sonne leuchtete von hinten durch die lockigen Strähnen, die ihr schmales Gesicht einrahmten, und machten sie zu einer rotgoldenen Aureole.