Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Pultstar - Gesamtausgabe Der weltweit gefragte Stardirigent Victor Steinmann rast von Erfolg zu Erfolg. Überall, wo er auftritt, liegen ihm die Menschen entweder bewundernd zu Füssen oder verfluchen ihn für sein rücksichtsloses Verhalten. Dass aber die grösste Bedrohung von seinem eigenen Sohn aus kommt, hätte er sich nie träumen lassen... Während der Pause eines Konzerts in seiner Heimatstadt Bern wird der weltbekannte Stardirigent Victor Steinmann von seinem einzigen Sohn Fabrice erschossen. Zurückblickend erinnert sich dieser an seinen bewunderten Vater, an gemeinsame Auftritte und beschreibt die schillernde Welt der Musik. Wie konnte diese abgöttische Liebe plötzlich in grenzenlosen Hass umschlagen?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1388

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Martin Geiser

Dies ist ein Roman, auch wenn die darin beschriebenen Orte tatsächlich existieren und von mir zum Teil für die Geschichte angepasst worden sind. Auch die eine oder andere im Buch auftretende Persönlichkeit hat wirklich gelebt – oder tut das immer noch – und wurde von mir mit bestem Wissen und Gewissen in den Plot eingebaut.

Dennoch ist der Roman reine Fiktion und von der Wirklichkeit losgelöst. Ereignisse, Handlungen und Gespräche sind frei erfunden.

Das Zitat von Max Frisch auf Seite 370 wurde entnommen aus dem

»Tagebuch 1946 – 1949«

©Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1950

Alle Rechte bei und vorbehalten durch Suhrkamp Verlag Berlin

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlags

Auszüge aus »Tristan und Isolde« Seiten 556 / 557:

Aus dem Libretto von Richard Wagner (Originaltext)

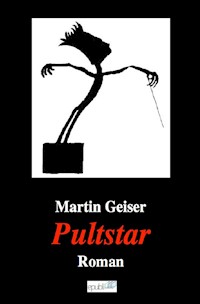

Titelbild:

Karajan in Aktion

Karikatur von Bernhard Leitner

Autorenfoto: © Bernhard Jörg

Pultstar

Martin Geiser

Copyright: © 2015 Martin Geiser

Druck: epubli ein Service der neopubli GmbH, Berlin

www.epubli.de

ISBN 978-3-7418-0690-2

Für Mario Venzago und

das Berner Symphonieorchester,

denen ich zahlreiche musikalische Sternstunden

im Kultur Casino Bern verdanke.

»Jeder Dirigent ist ein verkappter Diktator,

der sich glücklicherweise mit der Musik begnügt.«

Sergiu Celibidache

»Der ideale Dirigent sollte hochgewachsen sein,

schön, bleich und gebieterisch,

ein großer Schauspieler, geheimnisvoll, magnetisch,

Prolog

Stig Johansson steht vor dem Kultur Casino, dem Berner Konzerthaus, und zündet sich eine Zigarette an. Er inhaliert gierig die ersten paar Züge und versucht, sich zu entspannen und seiner aufgeregten Vorfreude Herr zu werden.

Das mächtige Sandsteingebäude, in dessen Fenster sich noch die letzten Sonnenstrahlen dieses milden Septemberabends brechen, erhebt sich in seiner vollen Pracht vor ihm. Es vermag ihn jedoch nicht zu beeindrucken – zu viele imposante und außergewöhnliche Konzert- und Opernhäuser in der ganzen Welt hat er bereits gesehen und betreten. Im Hintergrund des Casinos streckt sich das Münster mit den obligaten Baugerüsten in den Himmel, ein weiteres Monument der schweizerischen Bundesstadt. Er lässt seinen Blick in die andere Richtung schweifen, wo der Berner Hausberg, der Gurten, majestätisch über seine Stadt wacht. Es ist früher September, ein wunderbarer Spätsommerabend, die Straßencafés sind gefüllt, und die Berner genießen die letzten Sonnenstrahlen dieses prächtigen Tages.

Stig Johansson ist begeistert von den zahlreichen Restaurants und Bars, welche die engen Gässchen der Altstadt säumen. Bern ist aus dem Dornröschenschlaf erwacht, denkt er sich, versucht, sich an seinen letzten Besuch in der Bundesstadt zu erinnern und stellt mit Schrecken fest, dass dieser über zehn Jahre zurückliegen muss. Damals kam ihm Bern leer und verlassen vor – kein Leben, keine Seele –, er konnte den Puls der Stadt nicht fühlen und war der Ansicht, dass die Berner nach Feierabend sich wohl lieber in ihren vier Wänden aufhalten, anstatt die wunderbare Innenstadt zu bevölkern und ihr damit Leben einzuhauchen.

Nun genießt er dafür umso mehr das bunte und farbige Treiben, das sich ihm beispielsweise auf dem Kornhausplatz oder in den schmalen Gassen jenseits des Zytgloggeturms bietet.

Er hat vor seinem Konzertbesuch im Ristorante Luce ein delikates Abendessen zu sich genommen, die hauseigenen und vorzüglichen Garganelli mit Lachs und Crevetten an einer rahmigen Wodkasoße genossen und sich dazu einen edlen italienischen Rotwein gegönnt. »Ein leerer Bauch verträgt keine Musik«, ist eines seiner Credos, und er kann der Modeströmung, die Konzerte, vor allem an den Wochenenden, immer früher anzusetzen, sodass den Besuchern anschließend die Möglichkeit eines Abendessens gegeben wird, gar nichts abgewinnen.

Zum Glück ist das allerdings heute Abend nicht der Fall, und Johansson ruft sich verträumt die Liste der Restaurants in Erinnerung, die er sich in seinen Moleskine notiert hat und die er während seines Aufenthalts noch zu besuchen gedenkt. Er ist ja schließlich nicht nur wegen des Konzerts nach Bern gekommen – es liegt noch ein Haufen anstrengender Recherchearbeit vor ihm, viele Gespräche, die er noch führen will und die er bereits vor seiner Reise, von New York aus, festlegen konnte. Er erhofft sich von seinem Besuch in der Bundesstadt, viele nützliche Informationen zu erhalten, sodass er mit seinem aufregenden Projekt, das ihn immer wieder von neuem zu elektrisieren vermag, einen entscheidenden Schritt vorwärtskommen kann.

Stig Johansson drückt die Zigarette aus und beobachtet das heranströmende Konzertpublikum, schüttelt den Kopf über den unaufhaltsamen Einzug der Jeans in den Konzertsaal und wirft lüsterne Blicke in die freizügigen Dekolletees der Damengarderoben. Obwohl ihm die Musikvermittlung ein großes Anliegen ist und er sich, allerdings vor vielen Jahren, sehr dafür eingesetzt hat, nach neuen Wegen zu suchen, wie man ein jüngeres Publikum für die klassische Musik begeistern könnte, schimmert bei ihm seine konservative Haltung vor allem dort durch, wo es um die Auswahl der Konzertgarderobe geht. »Einem festlichen Anlass soll man mit angemessener Kleidung auch die entsprechende Würdigung zukommen lassen«, lautet ein anderer seiner Leitsätze – und jedes klassische Konzert betrachtet er schließlich als festliche Veranstaltung.

Die Menschen strömen in Scharen ins altehrwürdige Casino, das Konzert ist innert kürzester Zeit ausverkauft gewesen – ein großer Teil der Karten ist allerdings gar nicht in den Vorverkauf gekommen, sondern ist unter der Hand an einflussreiche Persönlichkeiten und Prominente gereicht worden, die es jetzt genießen, vor dem Gebäude von den zahlreichen Paparazzi abgelichtet und um ein Statement gebeten zu werden.

Stig Johansson kennt keine der um Aufmerksamkeit heischenden Personen – der Berner Stadtpräsident und die zahlreichen Prominenten aus der Schweizer Wirtschaft und Politik sind ihm gänzlich unbekannt. Bei einem elegant gekleideten Mann ist er sich nicht sicher, ob er diesen nicht schon auf der Leinwand gesehen hat, und bei einem anderen glaubt er, darin einen CEO zu erkennen, dessen Bank momentan nicht gerade für positive Schlagzeilen sorgt. Er bemüht sich, nach ihm bekannten Gesichtern Ausschau zu halten, vielleicht Leute aus der Musikszene, mit der er bestens vertraut ist, gar ein befreundeter Musikkritiker, mit dem er sich vor dem Konzert noch kurz austauschen könnte. Oder gar irgendjemand aus Victor Steinmanns Umfeld, das allerdings sehr eng abgesteckt ist, da sich der Maestro seit mehreren Jahren von der Öffentlichkeit ziemlich abgeschottet hat – abgesehen von seinen Auftritten natürlich – und nur noch sehr sorgfältig ausgewählten Medien für ein Interview zur Verfügung steht.

Da Johansson keinen Gesprächspartner unter den Konzertbesuchern ausmachen kann, wendet er sich dem Programmheft zu, das er sich beim Abholen der Karte an der Konzertkasse gekauft hat.

Die Rückkehr des verlorenen Sohnes, denkt er sich und beginnt, im Heft zu blättern, obwohl er schon im Voraus weiß, dass er keine neuen Informationen wird herauspicken können. Steinmanns Lebenslauf, der von der Agentur zur Verfügung gestellt wird und an dem kein Wort abgeändert werden darf, kennt er beinahe auswendig, und die Fotos von seinem Leibfotografen Horst Gruber, die zur Veröffentlichung freigegeben werden, sind auch immer dieselben. Und die Erklärungen über die Musikstücke, welche heute Abend aufgeführt werden, ja, da kann man einem renommierten Musikkritiker wie Stig Johansson natürlich nichts vormachen – zu oft hat er die Werke schon gehört und über ihre Entstehungsgeschichte und Bedeutung gelesen, als dass ihn der Inhalt eines profanen Programmheftes noch mit neuen Erkenntnissen verzücken könnte.

Zum ersten Mal seit vielen Jahren also dirigiert Victor Steinmann, der große, weltbekannte Maestro, wieder das einheimische Orchester in seiner Heimatstadt Bern, wo er vor genau fünfzig Jahren mit einem Aufsehen erregenden Auftritt den ersten Stein für seine Weltkarriere gelegt hat. Als großes Jubiläumskonzert ist der heutige Abend angepriesen worden, back to the roots, wie es, natürlich ganz neumodisch auf Englisch, auf allen Plakaten in der Stadt in großen Lettern zu lesen ist.

Das Programm besteht aus Sergej Prokofiews zweitem Violinkonzert und Jean Sibelius’ erster Symphonie, zwei Werke, die Steinmann häufig geleitet hat, die aber für den anstehenden Jubiläumsanlass trotzdem erstaunlich sind und bei Johansson ein Stirnrunzeln verursachen. Er hätte für die Heimkehr des Weltstars Beethoven, Brahms oder etwa Bruckner erwartet, für die Interpretation deren Werke Victor Steinmann sich einen Namen gemacht hat. Doch nichts von alldem, keine deutschen Komponisten, die Steinmann mit großer Vorliebe aufs Programm setzt, nein, russische und finnische Musik soll gegeben werden.

Das ist doch wieder einmal typisch für diesen exzentrischen Eigenbrötler, denkt sich Johansson grimmig, immer gegen die Erwartungen und immer gut für Überraschungen. Man erwartet Bruckner, also gibt er Sibelius. Kichernd schließt er das Programmheft und macht ein paar Schritte zur Universitätsbibliothek hin, die neben dem Kultur Casino liegt, um dem ganzen Trubel der heranströmenden Konzertbesucher und der ihnen auflauernden Fotografen ein wenig zu entfliehen. Er versucht, sich an seine erste Begegnung mit Victor Steinmann zu erinnern.

Natürlich hatte er ihn häufig in Konzerten erlebt, das erste Mal war im Musikverein in Wien gewesen – ein denkwürdiger Auftritt damals –, bevor er ihn dann nach einer Aufführung angesprochen und kurz darauf auf Steinmanns großzügigem Anwesen in der Schweiz zu einem Interview getroffen hatte. Viele Jahre war es her. Lange Gespräche waren es gewesen, die er mit dem Maestro hatte führen dürfen. Danach herrschte Funkstille. Die herzliche, warme, aber auch herausfordernde Atmosphäre, welche während der Besuche geherrscht hatte, schlug in Eiseskälte um, als »Der Klang der Macht« erschienen war. Das kontroverse Buch, in dem Stig Johansson mit gnadenlosem und messerscharfem Blick auf diktatorische Verhältnisse von Dirigenten zu ihren Orchestern hingewiesen hatte und mit dem er weltweit für Aufsehen gesorgt und sich damit endgültig in die Elite der Musikkritiker hineinkatapultiert hatte.

Den besprochenen Orchesterleitern hatte das Buch verständlicherweise überhaupt nicht gefallen, sämtliche Klagen konnten jedoch von den Anwälten seines Verlages pariert werden, mit der Begründung, dass die Auslegung der zahlreichen Gespräche, die der Musikkritiker mit den Pultvirtuosen geführt hatte, völlig subjektiver Natur wären und auch als ebensolche verkauft würden und daher nicht anfechtbar seien – man lese nur sorgfältig die Einleitung, in der Johansson sich ausführlich dieser Problematik widme.

Mit den Dirigenten, die er in seinem Buch ihrer übermäßig autoritären Arbeitsweise wegen angegriffen hatte, war natürlich kein Kontakt mehr möglich gewesen, und Johansson hatte es umso mehr genossen, sie in seinen Publikationen und Konzertbesprechungen immer wieder zu kritisieren – wenn auch durchaus maßvoll – und ihre Führungsmethoden zu hinterfragen.

Victor Steinmann ist aber immer ein Spezialfall geblieben. Stig Johansson bewundert diesen Orchesterleiter nach wie vor aufrichtig für seine außergewöhnlichen Interpretationen, die ihm so manches unvergessliche Klangerlebnis beschert haben, und er hat sich ausgiebig mit dessen Lebensgeschichte auseinandergesetzt. Aus diesem Interesse ist auch der Plan zu seinem neuen Projekt entstanden, an dem er momentan mit gewaltigem Eifer arbeitet – man könnte sogar von einer Form von Verbissenheit sprechen –, der ihn teilweise so in Anspruch nimmt, dass alles um ihn herum sekundär wird und er sich phasenweise von seinem Umfeld auf beängstigende Weise abgrenzt.

»Eine Steinmann-Biografie?« Timothy Waxman, sein New Yorker Verleger, lachte laut heraus, als Johansson ihn vor ein paar Monaten von seiner Idee in Kenntnis setzte. »Ausgerechnet du willst eine Biografie über den großen Victor Steinmann schreiben? Na, der wird sich aber darüber mächtig freuen! Du wirst bestimmt auf seine tatkräftige Unterstützung zählen dürfen! Es wird bestimmt ein Traum für ihn in Erfüllung gehen, dass du den Faden, den du im ›Klang der Macht‹ aufgegriffen hast, endlich weiterspinnen und aktualisieren wirst.« Der Sarkasmus triefte richtiggehend aus seinen Worten heraus und legte sich wie eine zähflüssige Masse zwischen die beiden Männer. Johansson nahm Waxmans Ausbruch mit einem wohlwollenden Grinsen zur Kenntnis.

Die beiden kennen sich schon lange, der Verleger hat unzählige Publikationen Johanssons veröffentlicht, und es verbindet sie mehr als eine geschäftliche Beziehung. Viele durchzechte Nächte mit Alkohol und leichten Mädchen, gemeinsame Urlaubserlebnisse, aber auch persönliche Schicksalsschläge haben die Freundschaft der zwei Männer zu einer tiefen Symbiose aus Respekt und Vertrauen heranwachsen lassen.

»Sieh mal, Tim«, versuchte sich Johansson zu rechtfertigen. »Ich brauche keine Unterstützung von Steinmann für dieses Projekt. Mein Netzwerk ist groß genug, um an die wichtigen Informationen, aber auch an die versteckten Heimlichkeiten und netten Indiskretionen heranzukommen. Der Name Steinmann ist beinahe ein Label wie Coca Cola – jeder kennt es, aber niemand weiß genau, was dahintersteckt. Victor Steinmann ist ein Mysterium, das Interesse der Leser, und bestimmt nicht nur dasjenige der Musikfreunde, wird gewaltig sein.«

»Da hast du wohl nicht unrecht.« Timothy Waxman lehnte sich zurück und schien angestrengt nachzudenken. »Es gibt aber auch noch die wirtschaftliche Seite für dein Buch. Ist der Markt an Dirigentenbiografien nicht gerade etwas übersättigt? Und täusche ich mich nicht, wenn ich mich zu erinnern glaube, dass gerade im letzten Jahr eine Steinmann-Biografie von dieser Österreicherin erschienen ist, wie heißt sie doch gleich?«

»Katharina Pletka. Aber ich bitte dich, Tim.« Johansson winkte verärgert ab. »Die Pletka gehört zu Steinmanns Hofstaat, ist ein fixer Bestandteil seiner Entourage. Sie überwacht sämtliche Öffentlichkeitsarbeit, versorgt die Presse mit den notwendigen Informationen und achtet gründlich darauf, welchen Medien sie die Mitteilungen überhaupt zukommen lässt. Wenn du dich abfällig über seine Arbeit äußerst, kannst du nicht mehr damit rechnen, von ihr berücksichtigt zu werden. Die paar wenigen Journalisten oder Autoren, die überhaupt zu Steinmann vorgelassen werden, sind wohlüberlegt ausgesucht worden und vergöttern allesamt den Maestro. Sag doch ehrlich, Tim: Was kannst du von solch einer Biografie erwarten, die eine Frau wie Katharina Pletka geschrieben hat?«

»Du willst also eine unautorisierte Biografie schreiben«, sinnierte Waxman. »Ich muss gestehen, das klingt reizvoll, und vor allem: Da steckt gehörig Zunder darin. Sozusagen also die schonungslose und wahrheitsgetreue Antwort von Stig Johansson auf Katharina Pletkas Schönwäscherei.« Er trommelte mit den Fingern auf seinem Schreibtisch, ein Zeichen dafür, dass sein Hirn auf Hochtouren lief. Johansson wusste, dass er in solch einem Moment schweigen musste, um die Gedankengänge seines Gegenübers nicht zu stören. Er lehnte sich zurück und betrachtete die Buchrücken im mächtigen Regal, das sich hinter Waxman auftürmte. Das Trommeln hörte von einer Sekunde auf die andere auf, und der Verleger beugte sich so weit über den Schreibtisch, dass Johansson befürchtete, er würde im nächsten Moment zu ihm herüberkriechen.

»Was ich aber nicht verstehe, Stig: Weshalb willst du das tun? Hast du im ›Klang der Macht‹ nicht genügend Nadelstiche gesetzt? Ich dachte, du bewunderst Victor Steinmann und seine Musik über alles. Willst du ihn erneut angreifen, schon lange vergessene Skandale erneut ins Gedächtnis der Leser zurückrufen, seine Missachtung für dich noch tiefer werden lassen? Irgendwie verstehe ich dich nicht.«

»Es geht mir nicht um eine Schlammschlacht, Tim. Es geht mir nur um die Wahrheit. Es soll alles ans Licht gebracht werden, nicht nur das Schlechte und Verwerfliche, oh nein, auch all die unzähligen positiven Momente in Steinmanns Leben: seine Karriere, sein stetiges Ringen mit sich selbst nach dem idealen Klang, sein unglaubliches Charisma – alles, wirklich alles soll Platz haben in meinem Buch, auch ...« Johansson zögerte einen Moment. »Auch das problematische Verhältnis zu seinem Sohn Fabrice.«

Ja, Fabrice. Stig Johansson blinzelt in die Sonne und genießt die wärmenden Sonnenstrahlen. Vielleicht würde er ihn heute Abend sogar sehen. Könnte es nicht sein, dass Fabrice Steinmann ein Konzert seines Vaters in ihrer gemeinsamen Heimat besuchen würde? Ziemlich unwahrscheinlich, aber nicht ganz ausgeschlossen. Ein Gespräch mit dem Sohn könnte viel Licht in die dunklen Ecken von Victor Steinmanns Biografie bringen, auf die Johansson in seinen Recherchen bisher gestoßen ist, könnte das fehlende Puzzlestückchen sein, das die einzelnen Teile endlich zu einem einheitlichen Ganzen verschmelzen könnte.

Doch bisher hat er von Fabrice Steinmann keine Reaktion auf seine Anfragen erhalten, und das wird sich wohl auch nicht ändern.

Stig Johansson wischt diese Gedanken weg. Egal, auch ohne die Informationen des Sohns wird sich ein interessantes und hoffentlich viel beachtetes Buch schreiben lassen. Er ist in Hochstimmung, hat am heutigen Tag noch im Hotelzimmer das erste Kapitel seiner Biografie beendet, welches ihm beim Durchlesen als etwas vom Besten erschienen ist, was er je geschrieben hat, und brennt jetzt bereits darauf, am nächsten Tag seine Arbeit fortzusetzen.

Und außerdem freut er sich nun mächtig auf das Konzert, auf eine weitere musikalische Begegnung mit Victor Steinmann, die ihn erfahrungsgemäß tief berühren und ergreifen wird. In wenigen Minuten wird es so weit sein!

Mit einem gewaltigen Appetit auf Musik und einer immensen Neugier auf Victor Steinmanns Gastspiel betritt Stig Johansson das Berner Casino.

Erster Satz

Allegro energico.

I

Verklungene Akkorde

»Für mich fängt die Musik dort an, wo das Wort aufhört.«

Jean Sibelius

»Maestro Steinmann, beschreiben Sie doch bitte den Moment, wenn der Dirigent den Taktstock hebt.«

»Mein werter Johansson, es ist der Augenblick des absoluten Nichts. Im Saal herrscht völlige Stille, die Erwartungen an den bevorstehenden Klang sind hochgeschraubt, sind spürbar, ja beinahe greifbar. Sämtliche Bewegungen und jeglicher Fluss sind in diesem Moment angehalten. Man könnte durchaus sagen, das Leben steht für einen Moment still.«

»Und dann bewegen Sie Ihr Arbeitsgerät – und Musik erklingt.«

»Es ist wie eine Geburt, ein schöpferischer Akt, der aus dem Nichts emporsteigt. Das Publikum seufzt erleichtert auf, der Herzschlag setzt wieder ein. Die Welt hat uns wieder.«

»Dieser Augenblick der Stille, diese Fixierung auf den Dirigenten, gepaart mit einer beinahe unerträglichen Spannung, muss auf denjenigen, der vor dem Orchester steht, ein unglaubliches Kribbeln verursachen.«

»Nennen Sie es den Moment der völligen Kontrolle über das Nichts. Der Dirigent ist in diesem Augenblick der Einzige, der diese Leere aufheben kann. Er entscheidet darüber, wann das Leben weitergeht.«

»Würden Sie mir zustimmen, wenn ich behaupte, dass dies ein Moment grenzenloser Macht ist?«

1

Gestern habe ich meinem Vater das Leben genommen.

Noch jetzt, in diesem Moment, da ich das Vergangene niederschreibe und damit versuche, für den Leser eine Erklärung und für mich eine Rechtfertigung zu finden, sehe ich seine weit geöffneten und blau glitzernden Augen, die mich anblicken, anstarren, nicht erstaunt oder fragend, nicht verständnislos oder gar ängstlich, sondern auch in seinen letzten Atemzügen herrisch und gebieterisch. Immer wieder taucht das Bild vor meinen Augen auf: Vater, die Hosenträger bereits über die Schultern gestreift und den Kleiderbügel, an dem sein Frackoberteil hängt, in der Hand. Vater, der den Kopf in meine Richtung dreht, sichtlich verärgert über die unerwartete Störung und gerade den Mund öffnen will, wohl um mir Einhalt zu gebieten. Dann aber senkt er seinen Blick, betrachtet erstaunt die Mündung meiner Waffe und die Worte bleiben ihm im Hals stecken.

Was ist ihm da wohl durch den Kopf gegangen? Hat er die Situation einschätzen können, herausgerissen aus seiner Welt, aus der Musik, aus den Harmonien, die vor der Pause verklungen und von tosendem Applaus abgelöst worden waren, und aus den Klängen, welche er in wenigen Augenblicken aus dem Nichts hervorzaubern würde, und die ihm zweifellos jetzt schon in seinem Kopf umhergeschwirrt sind?

Konnte er sich wohl noch an unsere letzte Begegnung erinnern, ein Zusammentreffen, bei welchem ich wutentbrannt die Türe seiner Suite in Wien ins Schloss warf, nachdem ich vergeblich versucht hatte, ihn aus der Reserve zu locken? War ihm klar, dass ich hier in seine Dirigentengarderobe, in sein Heiligtum, gekommen war, um zu vollenden, was ich jahrelang tief in meinem Innern durch mein Leben geschleppt und keine andere Möglichkeit mehr gesehen hatte, als diese Tat hier zu begehen?

2

Ich habe zu Beginn meines Berichtes von Rechtfertigung geschrieben, welche ich mit dem Verfassen dieser Zeilen zu finden versuche. Doch muss man sich nicht erst dann rechtfertigen, wenn man selber von seiner Schuld überzeugt ist? In den Augen des Gesetzes bin ich sehr wohl schuldig, doch fühle ich mich ebenso?

Ich blicke von meinem Laptop auf, lasse meinen Blick in die Weite schweifen und versuche, mich auf den Horizont zu fokussieren, dort, wo sich das Meer mit dem stahlblauen Himmel trifft. Gab es wirklich keinen anderen Ausweg?

Meine Gedanken überschlagen sich in Anbetracht der vielen Fragen, die plötzlich aus mir herausgeströmt sind. Zweifle ich etwa?

Vater hat immer gesagt: »Wenn alle Schritte wohlüberlegt sind und es keinen Zweifel an der Richtigkeit des Handels für mich gibt, so schulde ich keinem Menschen eine Rechtfertigung – höchstens mir selber. Und wenn ich das tun muss, so habe ich in der Vorbereitung, in der ich Schritt für Schritt den Sinn und die unbedingte Logik meiner Intention durchgegangen bin, entscheidende Fehler gemacht. Und diese Fehler muss ich finden. Aber ich frage mich: Hat das etwas mit Rechtfertigung zu tun?«

Ich schärfe meinen Blick wieder auf den Bildschirm und rufe mir erneut die Bilder des gestrigen Abends ins Gedächtnis.

3

Der Finger an meinem Abzug zögerte keinen Moment, als hätte mein Gehirn ausgesetzt und meinen Körper einem fest programmierten Ablauf überlassen. Ich feuerte mein ganzes Magazin ab; vom vierten Schuss an schloss ich die Augen, war mir sicher, dass eine der vorherigen Kugeln bestimmt ihr Ziel erreicht und damit den Zweck erfüllt hatte. Der Rest war Zugabe; es war mir nicht mehr möglich, ihn anzublicken, selbst in dem Moment seines Todes diesem Blick stand zu halten, der stechend und durchbohrend Zeit seines Lebens so manchen Musiker in die Knie gezwungen hatte.

Ob die restlichen Kugeln ihr Ziel verfehlt oder getroffen hatten, wusste ich nicht. In diesem Moment hörte und sah ich nichts mehr, hatte die Augen geschlossen und vernahm in den Ohren eine Art Summen wie das brummende Tremolo der Kontrabässe.

Nachdem ich die letzte Kugel verschossen hatte, blieb ich unbeweglich stehen, die Augen geschlossen, meine Hand mit der Pistole nach vorne gestreckt und sah vor mir immer noch Vaters Augen, weit geöffnet, in dem Moment, als er die Waffe mit dem Schalldämpfer wahrgenommen und realisiert hatte, was gleich geschehen würde. Dann hörte ich den Aufprall eines Körpers, der zu Boden fiel. Kein Geräusch, kein Röcheln oder Stöhnen, keine letzten Worte, keine Frage, keine gebieterische Bemerkung mehr. Es war still, und ich öffnete meine Augen.

Vater lag auf dem Boden vor seinem Sofa, die Hände auf der Brust, als hätte er sie noch schützend vor seinen Körper halten wollen. Der Kleiderbügel mit dem Frackoberteil säumte sich zu seinen Füssen. Er wollte mich wohl anherrschen, was ich hier zu suchen habe und ob ich eigentlich nicht wisse, dass er in den Pausen nicht gestört werden wolle. Wie immer, selbst in den letzten Atemzügen, sein Wunsch nach Ordnung, Struktur und Klarheit, so wie es immer in seinem Leben gewesen war.

4

Ich zünde mir eine Zigarette an und fülle mein Glas erneut mit Wodka. Was mache ich eigentlich hier? Ich weiß: Eigentlich sollte ein Musiker nicht schreiben, das ist nicht seine Berufung. Er kennt andere Kommunikationsmittel – deshalb ist er ja Musiker, und somit sollte es ihm ein Anliegen sein, die Welt mit Tönen zu erklären und nicht mit Worten. Und trotzdem sitze ich hier nicht am Flügel, gebeugt über die Tasten, vor mir ein Blatt mit Notenlinien oder eine Partitur, die es zu erforschen gilt, nein, ich sitze vor dem Computer und tippe meine Gedanken in den Rechner.

Doch eigentlich – wenn man es genau nimmt – komponiere ich jetzt trotzdem. Ich setze Worte zu Sätzen zusammen und überprüfe deren Wohlklang, genau wie ich sonst Partituren zerpflücke und deren Aufbau studiere, Noten zu Phrasen aneinanderfüge und die Harmonien und Zusammenhänge suche. Doch das kann ich nicht mehr. Ich bin leer. Mein ganzes Leben habe ich der Musik gegeben, in der Hoffnung, darin meine Erfüllung zu finden, Anerkennung zu erhalten und vielleicht gar den Sinn des Lebens zu entdecken. Jetzt bin ich einsamer als je zuvor und habe nur noch die Musik, von der ich jetzt aber nicht mehr abhängig sein will. Zu oft hat sie mich enttäuscht, indem sie mich mit süßen Versprechungen in ihren Bann gezogen hat, um mich dann nach dem leidenschaftlichen Rausch wieder in den öden Alltag zurückzuwerfen. Fast mein ganzes Leben lang habe ich sie in mich eingesogen, wie ein Baby die Muttermilch, auch nachdem ich festgestellt habe, dass sie für mich reines Gift ist.

Ich töne wie ein Süchtiger – und das bin ich ja eigentlich auch. Meine Drogen sind aber nicht der Alkohol oder das Nikotin, denen ich allerdings beiden nie abgeneigt gewesen bin – auch zu einer Nase voll Kokain sage ich nicht nein –, sondern ich bin abhängig von Klängen und Rhythmen.

Ich leere meinen Wodka in einem Zug, drücke die Zigarette im überquellenden Aschenbecher aus und kehre in Gedanken zu Vater und zu der von mir begangenen Tat zurück.

5

Er hatte zuvor das zweite Violinkonzert von Sergej Prokofjew gegeben, ein Werk, das Vater häufig aufs Programm setzte und das er wegen der »Neuen Einfachheit«, welche vom Komponisten selbst attestiert worden war, sehr mochte. Zusammen mit einem jungen, viel umjubelten Geiger aus der Ukraine namens Tadeusz Mowtschan hatte er sein Jubiläumskonzert im Berner Casino mit diesem Stück begonnen. Er hatte sich gerühmt, das »goldene Talent«, wie er ihn bezeichnete, entdeckt und geformt zu haben und pflegte mit ihm vor allem das russische Repertoire.

Wichtig in meinen Überlegungen war vor allem die Tatsache gewesen, dass Vaters mit einem Mann konzertierte. Dadurch konnte ich nämlich sicher sein, dass er in der Pause allein sein würde. Bei einer Frau hätte durchaus die Gefahr bestanden, dass ich ihn bei einer seiner amourösen Eskapaden überrascht hätte, die er auch in seinem hohen Alter noch häufig gepflegt hatte.

In dem Fall hätte sich die Ausführung meiner Tat als ziemlich schwierig erwiesen, es sei denn, ich wäre bereit gewesen, zwei Menschen umzubringen.

6

Mein Vater war mächtig, das wusste er, und er verstand es auch vortrefflich, seine Macht auszuspielen. Er war sich bewusst, welche gottähnliche Erscheinung er mit seinem Auftritt als Dirigent für einen Konzertbesucher darstellte.

»Es ist ein merkwürdiges Gefühl, das jeder eigentlich einmal erleben sollte: Sie vollführen eine Geste in der Luft – und es entsteht Klang«, pflegte er gerne in Gesellschaft zu sagen, wenn er von jemandem auf das Wunder des Dirigierens angesprochen wurde, und weiter meinte er: »Es ist vollkommenes Glück, vor dem Orchester zu stehen und von den Musikern das zu hören zu bekommen, was ich in den Vorbereitungen tief in mir drin gespürt habe. Jeder sollte solch ein Glücksgefühl selber einmal spüren dürfen.«

Ich wusste in solchen Situationen genau, dass er damit bloß kokettierte und sich volksnah geben wollte. Nie und nimmer hätte er einem anderen Menschen den Triumph gegönnt, den er Mal für Mal in Form von tosendem Applaus entgegennehmen durfte.

Jetzt lag er vor mir, in seiner Dirigentengarderobe, und war tot. Umgebracht von seinem Sohn, dem einzigen, der ihn wahrscheinlich verstanden und begriffen hatte, durch welch einsames und isoliertes Leben der tote Mann am Boden gewandelt war. Gefangen in seiner eigenen Welt, in der Welt der Musik, ein Suchender. Aber auch jemand, der gefunden hatte, der die Einmaligkeit des musikalischen Aktes erlebt hatte, dem sein ganzes Leben lang nichts als Klänge im Kopf herum geschwirrt waren, der in der Sprache der Musik gelebt und sich dadurch nicht mehr im Stande gesehen hatte, den Außenstehenden sein Erlebtes mit Worten mitzuteilen.

Der Mann, der vor mir auf dem Boden lag, hatte mich auf wundersame Weise in die Welt der Musik eingeführt, er war mein einflussreichster Lehrer, mein abgöttisch geliebtes Vorbild. Er hatte mich gelehrt, dass man Musik nicht erklären, sondern nur erleben kann, dass Musik hinter unserem Denken liegt und eigentlich nichts anderes ist als die Wirklichkeit und die Wahrheit selbst.

7

Wie ist es nach der Pause wohl weitergegangen?

Die Zuhörer nehmen ihre Plätze ein, die Orchestermusiker sind aufs Podium zurückgekehrt, üben die schwierigen Passagen von Sibelius’ Erster ein letztes Mal – denn Vaters Blicke bei Unzufriedenheit konnten so eisig sein, dass man am liebsten im Boden versinken oder tot umfallen möchte –, nehmen das A der Oboe ab, stimmen ihre Instrumente und warten auf den Maestro.

Wann würde festgestellt werden, dass der große Victor Steinmann nie mehr seinen Taktstock wird heben können?

Niemand würde es wagen, den großen Maestro aus seiner Garderobe zu holen, bevor das Orchester eingestimmt ist. Das weiß man. Vater will nicht vor der geschlossenen Türe des Konzertsaals warten. Er will direkt von seinem Dirigentenzimmer auf die Bühne schreiten. Also wartet man, bis die Musiker bereit sind, bevor man ihn holt.

Die Szene ist zu grotesk – alle warten und niemand kommt. Ein Raunen geht durchs Publikum, die Musikerinnen und Musiker stecken die Köpfe zusammen, recken die Hälse, schütteln ungläubig die Köpfe – Was ist bloß los? –, bis endlich der Intendant das Podium betritt – Was will denn der hier? – und zuerst dem Konzertmeister etwas ins Ohr flüstert. Dieser schaut den Intendanten ungläubig an, als ob er nichts verstanden hätte, und so muss sich der Unglücksbote noch einmal bücken und, sichtlich noch nervöser und mit eindringlichen Worten, dem Konzertmeister die Anweisungen erteilen.

Der Lärm im Saal unten nimmt orkanartig zu – Gibt’s jetzt Sibelius, oder was? –, ein paar Männer stehen auf und versuchen, aus dieser Höhe mehr Informationen zu erhaschen, ihre Frauen ziehen sie am Revers, um sie zum einen wieder zum Absitzen zu zwingen – Mein Gott, ist das peinlich! – und zum andern, um ins Bild gesetzt zu werden, was denn da vorne vor sich geht.

Der Konzertmeister dreht sich nach hinten und informiert die ersten Violinen, die anderen Musiker stehen in großer Erregung auf, um endlich auch zu erfahren, ob jetzt gespielt werden kann oder nicht – Ist der alte Tyrann etwa einer Herzattacke erlegen? –, und der Lärmpegel nimmt bedenkliche Frequenzen an.

Dann dreht sich der Intendant gegen das Publikum und gibt irgendeine harmlose Version der Tatsachen bekannt – Es darf ja keine Panik ausbrechen –, vielleicht etwas wie: Dem Maestro ist gar nicht gut oder: Es hat einen bedauernswerten Zwischenfall gegeben oder was auch immer, aber auf jedem Fall mit der finalen Konsequenz, dass Sibelius’ Erste nicht gespielt werde, dass das Konzert damit beendet sei und dass kein Anspruch auf Rückvergütung der Eintrittskosten erhoben werden könne und so weiter und so fort.

Die Vorstellung kostet mich tatsächlich ein Lächeln.

In der Garderobe trifft mittlerweile der Notarzt ein, während das Publikum den Saal verlässt, kopfschüttelnd, ungläubig, Voten wie »Das ist doch eine Frechheit« und »So etwas habe ich ja noch nie erlebt« von sich gebend, da sie ja über die wahren Ereignisse nicht informiert worden sind. Es ist in den letzten Jahren nämlich häufig vorgekommen, dass Vater einen Auftritt kurzfristig und ohne große Erklärung einfach sausen lässt.

Niemand im Saal weiß zu diesem Zeitpunkt, dass sie die letzten Menschen gewesen sind, die Victor Steinmann musizieren gehört haben, ja, dass die Coda des Prokofjew-Violinkonzertes der letzte musikalische Akt meines Vaters gewesen ist.

8

Wenn ich so darüber nachdenke: Ich hätte es natürlich auch noch melodramatischer machen können.

Vaters Frack anziehen, das Ende der Pause abwarten, und dann – als ob nichts gewesen wäre – aufs Podest laufen und mich vors Orchester stellen, verwunderte und ungläubige Blicke auf mich ziehend. Dem Konzertmeister gönnerisch zunicken, den Taktstock heben und den Einsatz geben, damit die Unruhe im Publikum zum Schweigen bringen.

Meine Gedanken schlagen Purzelbäume.

Und dann hätte vielleicht auch noch ein anderes Werk auf dem Programm stehen sollen. Man stelle sich vor: Hector Berlioz’ Symphonie fantastique! Nach den letzten Klängen des Hexensabbats würde ich mich umdrehen, der Applaus setzt gerade ein, und dann die Pistole hervornehmen und mir eine Kugel in den Kopf schießen.

Großartig! Das wär’s doch gewesen!

Aber das hebe ich mir für später auf.

9

Denn nun sitze ich hier in La Croix Valmer, in unserem wunderschönen Ferienhaus am Plage de Gigaro an der Côte d’Azur und lächle, während ich mir meine todernsten Fantasien durch den Kopf gehen lasse.

Ich blicke wieder zum Fenster hinaus, lehne mich in meinen Stuhl zurück und lasse meinen Blick durchs Zimmer schweifen. Meine Augen schmerzen von der flackernden Helligkeit des Bildschirms, doch noch gönne ich mir keine Ruhe. Mein Blick fällt auf eine zusammengefaltete Seite einer Zeitung, die in der Ablage auf dem Schreibtisch liegt und die Vater wohl von einer Konzertreise mit nach Hause genommen hat. Es handelt sich um das herausgerissene Feuilleton des Boston Globe, und ich entdecke darin einen Artikel, unter dem ein Bild von Vater abgedruckt ist.

Merkwürdig, gewöhnlich scherte er sich keinen Deut um die Meinung der Musikkritiker. Es musste sich also um einen äußerst positiv verfassten Artikel handeln, der auf seine starke Zustimmung gestoßen war, sonst hätte er ihn nicht aufbewahrt.

Ich greife nach der Seite und beginne zu lesen:

»Nie zuvor habe ich Brahms so musiziert gehört. Victor Steinmann ist es gelungen, seiner Zuhörerschaft einen Brahms zu präsentieren, der noch für sehr viel Gesprächsstoff sorgen wird und der uns den immer wieder falsch schubladisierten Romantiker in einem neuen Licht sehen lässt.«

Ich ziehe die Augenbrauen hoch, blicke von der Zeitung auf und erinnere mich: Vater ist anfangs dieses Jahres in den Vereinigten Staaten unterwegs gewesen, wo er mit einem amerikanischen Orchester in verschiedenen Städten einen Brahms-Zyklus zum Besten gegeben hat.

Der Musikkritiker der vor mir liegenden Zeitung ist ein großer Bewunderer von Vaters Arbeit. Er ist mir bestens bekannt und hat vor Jahren einen grässlichen Verriss über mich verfasst. Ich schlage die Augen nieder und starre erneut auf den Titel des Artikels.

Entromantisierter Brahms.

Ich schlucke leer und lese weiter:

»Maestro Steinmann verstand es, das Publikum mit viel Feingefühl und absoluter Transparenz durch die Partitur zu führen. Er vermied jeden Anflug von Sentimentalität und war fest gewillt, dem Auditorium zu zeigen, wo Brahms seiner Meinung nach hingehört – nämlich in die Sparte der Klassik. Es war unglaublich, mit anhören zu dürfen, wie Steinmann mit dem Orchester vom ersten Ton an in eine ganz andere Welt eintauchte, als wir es uns bisher von einem Brahmswerk gewöhnt waren. Zuweilen spröde, oft hart und absolut strikt dem klassischen Ton untergeordnet. Das Orchester folgte dem Maestro auf beinahe wundersame Weise und setzte zu einer Leistung an, wie wir sie schon lange nicht mehr von dieser Formation hören durften.«

Wieder blicke ich auf und starre ins Leere. Nun habe ich Klarheit über den Grund, weshalb der Artikel aufbewahrt worden ist.

Entromantisierter Brahms– genau, was Vater immer vorgeschwebt hat. Ich erinnere mich gut an seine Wutausbrüche, wenn er etwas über den Romantiker Brahms gelesen oder gehört hat.

»Alles Dilettanten!«, tobte er in solchen Augenblicken. »Jedes Kind weiß doch, dass Brahms nichts mit Romantik zu tun hat. Jeder, der eine Partitur lesen und Strukturen erfassen kann, muss doch den Klassiker in diesem Komponisten erkennen. Die Architektur, die Strenge, die Ökonomie, der Aufbau, mein Gott, was soll das mit Romantik zu tun haben? Und dann vor allem der Ton, der vorherrscht. Man kann doch nicht so verbohrt sein und ihn nur aufgrund seiner Lebensdaten einer Epoche zuschreiben, mit der er nur am Rande etwas zu tun hat!«

Ich war jeweils nicht gewillt, auf solche Wutausbrüche zu reagieren, auch wenn ich mit ihm nicht einer Meinung war. Meine Argumente hätten auf keine Art und Weise ausgereicht, um ihn auch nur ansatzweise in die Schranken weisen zu können. Zu überlegen war sein Fachwissen, zu mächtig seine Persönlichkeit und zu raffiniert seine Rhetorik.

Scheinbar hatte er es während seiner USA-Tournee also wieder einmal geschafft, das Publikum, oder zumindest die Kritiker, von seinen Ansichten, was Brahms betrifft, zu überzeugen.

Keiner kann ihn wohl besser verstehen als ich.

10

Ich erinnere mich, etwa zwanzig Jahre ist es wohl her, an die Vorbereitungen zu einem Auftritt, einem unserer letzten gemeinsamen, an dem Brahms‘ erstes Klavierkonzert auf dem Programm gestanden hatte.

Wir probten damals hier in unserem Ferienhaus in Gigaro und beschäftigten uns intensiv mit dem zweiten Satz. Vater spielte mir am Flügel vor, wie er die Orchestereinleitung des Adagios zu gestalten gedachte: ein fließendes Tempo, sehr streng und straff aufgebaut, ohne jegliche Schnörkel. Ich erschrak, als ich diese wunderbare Musik hörte, die für mich plötzlich so kalt und schroff klang.

Nach seinem Vorspiel sah er zu mir hoch und bemerkte wahrscheinlich mein Erstaunen über seine Auffassung der Partitur. Er runzelte die Stirn und stellte fest, dass er mich überfordert hatte. Da lächelte er leicht und erhob sich von seinem Hocker.

»Vergiss, was du soeben gehört hast«, meinte er. »Mache das, was du für richtig hältst und lasse dich von dem, was du soeben gehört hast, nicht beeinflussen.«

Als ich am Flügel saß, legte er seine Hand auf meine Schulter und flüsterte in bedeutungsschwangerem Tonfall, kaum hörbar: »Aber denk immer daran: Es ist Brahms.«

Damit machte er es mir enorm schwierig. Er setzte sich auf einen Stuhl neben dem Flügel und lehnte sich zurück. Ich sah ihn nicht an, wusste aber, dass er jetzt die Augen geschlossen und die rechte Hand leicht erhoben hatte, bereit zum Mitdirigieren.

Ich beugte mich vor und begann mit dem ersten Klaviereinsatz. Ruhevoll, gleichmäßig schreitend, sehr ausdrucksvoll, darauf bemüht, die vom Orchester vorgegebenen Klangfarben weiterzutragen und voll zum Ausdruck zu bringen.

Ich bemerkte, dass Vater die Hand gesenkt hatte und nicht mehr mitdirigierte. Da brach ich ab und blickte ihn an. Er saß aufrecht da, die Arme verschränkt und die Lippen fest zusammen gepresst.

Er blickte mir direkt in die Augen und sagte dann: »Das war wunderschön, mein Junge.«

Ich wusste nicht, wann er mich das letzte Mal so genannt hatte. Auf jeden Fall lief es mir eiskalt den Rücken runter. Zugleich fühlte ich mich aber völlig hilflos, da ich mit seiner Bemerkung nichts anzufangen wusste.

Er holte tief Luft, beugte sich vor zu mir und wiederholte noch einmal: »Das war wunderschön, aber es war nicht Brahms.«

Ich blickte ihn erstaunt an.

»Es war alles, was die Romantik ausmacht«, fuhr er fort. »Es war ausdrucksvoll, molto espressivo, mit großer Sensibilität vorgetragen. Ich konnte beinahe den Flügel weinen hören.«

Ungläubig schüttelte ich den Kopf. Ich verstand nicht, was er denn aufgrund seiner Beschreibung an meinem Spiel auszusetzen hatte.

Dann meinte er: »Bitte, lass mich mal an den Flügel. Ich möchte dir zeigen, was ich meine.«

Ich erhob mich und stellte mich hinter ihn. Er ließ sich seufzend auf den Klavierstuhl nieder und blieb wie versteinert sitzen. Dann hob er den Zeigfinger und ließ ihn ganz leicht kreisen. Seine Lippen waren leicht gespitzt, und er blickte zur Decke. Er drehte sich gegen mich und suchte meinen Blick.

»Hörst du das Orchester?«, fragte er. »Du musst zuerst das Orchester hören: das herrliche fallende Thema des Fagotts, welches diesen Satz mit einer Melodie beginnt, die danach von den Streichern weitergetragen wird. Hörst du’s?«

Er blickte mich fragend an. Wahrscheinlich fand er in meinem Gesicht nicht die Bestätigung, die er sich gewünscht hatte, denn er lächelte milde und schüttelte den Kopf. Dann griff er nach meiner Hand und zwang mich sanft, neben ihm auf dem Klavierstuhl Platz zu nehmen.

»Schau, wir müssen uns zuerst die Orchestereinleitung anschauen. Ich habe sie dir vorher vorgespielt. Aber da gibt es noch mehr darüber zu sagen, noch viel mehr. Hör gut zu!«

Und dann spielte er den Orchesterpart nochmals, sang dazu einzelne Stimmen mit, brach ab, wiederholte und wechselte die Stimmen, sang einmal die Celli, dann die Flöte, stellte das Ganze nach und nach zusammen, erklärte, analysierte, ohne Hast, geduldig, aber eindringlich, und mit einer Logik, die mir den Mund offenstehen ließ. Diesen Orchesterteil, der lediglich etwa zwei Minuten dauert, hatte er mir nach einer Stunde fertig erklärt und dargelegt. Die Kälte, die ich zu Beginn empfunden hatte, war verschwunden und hatte Raum für eine einleuchtende und unabdingbare Musik geschaffen. Er strahlte mich an, da er merkte, dass wir gleich fühlten und dass ich seine Welt verstanden hatte. Dann erhob er sich und sagte:

»Und jetzt dein Klaviereinsatz. Kein Angst, er wird perfekt klingen.«

Ich setzte mich an den Flügel und ließ mir die Einleitung nochmals durch den Kopf gehen. Er stand daneben, eine Hand auf den Flügel gelegt, mir den Rücken zugewandt, und ich wusste, auch wenn ich sein Gesicht nicht sehen konnte, dass er in diesem Moment das Gleiche wie ich fühlte. Wir hörten es in uns. Wir waren eins.

Ich ließ den Kopf leicht nach vorne fallen, hob die Hände, berührte die Tasten und begann.

Als ich geendet hatte, blieb ich sitzen, starrte die Steinway-Aufschrift vor mir an und kam langsam wieder in die Welt jenseits der Musik zurück. Ich suchte Vaters Blick, er schaute mir in die Augen. Es brauchte keine Worte, wir hatten es erlebt, und es war richtig so.

Das war mein Vater.

Ich glaube, das war einer der wenigen Momente gewesen, in dem ich mir seinen aufrichtigen und uneingeschränkten Respekt verdient hatte. Ich wünschte, wir hätten uns noch häufig so blind verstehen können.

11

Niemand würde je wieder den grauenvollen Aufschrei zu Beginn des letzten Satzes von Sibelius’ Erster mehr hören. Vater hatte diese Symphonie zu einem seiner wenigen Schlüsselwerke außerhalb der deutsch-österreichischen Musikliteratur gemacht, das er häufig aufs Programm setzte. »Eine Aufführung von Sibelius’ E-Moll-Symphonie mit Victor Steinmann ist ein Erlebnis, ein Ereignis; wer immer ihm auch beigewohnt haben mag, er wird es nie mehr aus seiner Erinnerung bringen; dem Maestro gelingt es, eine Tragik ohnegleichen aufzutürmen, die im letzten Satz kumuliert und den ganzen Weltschmerz unverhohlen und mit einer eruptiven Kraft zum Ausdruck bringt«, hatte irgendein Kritiker in irgendeiner sich für wertvoll und aussagekräftig haltenden Musikzeitschrift zum Besten gegeben. Jedes Wort habe ich mir gemerkt.

Ich erinnere mich, wie ich zum ersten Mal Vater mit diesem Werk auf der Bühne erlebt habe: Es war in einer Probe, und ich durfte als kleiner Bub von sechs oder sieben Jahren im Parterre anwesend sein.

Ich saß also in einem Sessel, die Beine, die noch nicht bis zum Boden reichten, baumelten in der Luft, und ich hatte ein Comicheftchen vor mir auf den Knien, das ich aber bereits von vorne nach hinten und von hinten nach vorne ausgiebig studiert hatte und langweilte mich dementsprechend, da mich das, was vorne auf dem Podest geboten wurde, nicht wirklich interessierte. Ich war noch zu klein. Manchmal blickte ich auf, besonders wenn Vater eine harsche Anweisung gab.

»Kann ich die Oboe noch einmal hören, oder haben Sie sie etwa gehört?«

»Meine Herren, Vibrato zu spielen ist keine Kunst, sondern ein Handwerk, also versuchen Sie doch bitte nicht, kunstvoll zu wirken.«

»Bässe! Mein Gott! Haben Sie etwa Minderwertigkeitskomplexe? Ihr Ding ist doch groß genug oder etwa nicht?«

So etwa könnte es geklungen haben, so habe ich Vater oft erlebt. Mit einem verklärten Lächeln lasse ich mir solche Anweisungen wieder durch den Kopf gehen.

Damals war niemandem zum Lachen zumute gewesen, weder mir noch den Musikern – und dann kam dieser letzte Satz von Sibelius’ erster Symphonie. Forte-Einsatz der Violinen, gefolgt vom Blech.

Ich blickte auf, doch wohl mehr aus Langeweile, weil Micky Maus und Donald Duck beim x-ten Male wirklich nicht mehr interessant waren und registrierte, wie Vater den Stock senkte, nach unten auf seine Schuhspitzen starrte und den Kopf schüttelte. Er war aufgestanden, um diesen Einsatz zu geben – sonst probte er eigentlich meistens sitzend – und setzte sich jetzt wieder auf seinen Stuhl, den Kopf immer noch gesenkt.

Es war mucksmäuschenstill im Orchester, und ich sank in meinen Stuhl zurück, den nächsten Wutausbruch meines Vaters erwartend. Doch er blieb still. Wie hypnotisiert starrte ich auf Vater, der seinen Kopf langsam hob und ins Orchester blickte. Sein Blick war verändert, ich wusste nicht, ob er ins Leere starrte oder ob er einen bestimmten Musiker fixierte. Da hob sich sein Kopf noch ein wenig, und ich stellte fest, dass er jetzt einen Blick in die Runde warf, wahrscheinlich jeden Musiker von kurz anblickend, die Augen dämonisch flackernd, nicht von dieser Welt. Es war nach wie vor kein Pieps zu hören, wie gebannt studierte ich Vaters Gesicht und merkte, dass er seine Lippen nun leicht gespitzt hatte und den Mund kaum bemerkbar öffnete.

Er blieb sitzen und hob erneut seinen Taktstock. In Sekundenschnelle machten sich die Musiker bereit. Mit einer leichten Aufwärtsbewegung gab er den Einsatz. Es war fast nur das Zucken in seinem Handgelenk zu beobachten gewesen. Ein Nichts für einen Forte-Einsatz.

Doch was dann kam ...

Ein Aufschrei, wie ich ihn noch nie in meinem Leben gehört hatte. Sämtliche Nackenhaare stellten sich mir auf. Die Welt um mich herum schien sich zu verändern, bis sie schließlich inexistent wurde, und vor mir öffnete sich eine Türe, die mich in eine andere Dimension führte, in der ein kräftiger Sog mich packte, von mir Besitz ergriff und mich nicht mehr losließ. Während der ersten paar Takte starrte ich zunächst noch auf das Podest, dann schloss ich die Augen und lauschte mit großer Faszination dem, was sich vor mir abspielte. Nie hatte ich zuvor eine solch gewaltige Kraft aus der Musik vernehmen können.

Vater brach nicht mehr ab, er ließ den ganzen Satz durchspielen. Wenn ich von Zeit zu Zeit die Augen wieder öffnete, konnte ich feststellen, dass seine Dirigierbewegungen sehr klein, fast unerkennbar waren, und trotzdem schienen diese dem Orchester voll und ganz zu genügen. Nachdem das letzte Pizzicato verklungen war, herrschte lange Stille. Gebannt starrte ich auf meinen Vater.

Er senkte seinen Stock, reichte ihn dem Konzertmeister, stand auf und lief zum Ausgang, ohne ein Wort zu verlieren. Dabei blickte er mich kurz an und deutete mit einer Kopfbewegung, dass ich ihm folgen sollte. Ich kletterte von meinem Stuhl runter, ließ meinen Comic vor lauter Aufregung auf dem Boden liegen und rannte ihm nach, konnte ihn jedoch nicht vor seiner Garderobe einholen.

Dort fand ich ihn auf seinem Ledersofa sitzend, völlig in sich zusammengesunken. Das lange, dunkle Haar fiel ihm wie ein Vorhang in die Stirn. Er schien auf eine merkwürdige Art und Weise völlig entrückt zu sein und beachtete mich zunächst überhaupt nicht, als ich im Türrahmen auftauchte. Nichts mehr war von dem stolzen Maestro übriggeblieben, der noch vor wenigen Augenblicken im Stechschritt und mit erhobenem Haupt die Bühne verlassen hatte.

Er blickte auf, als ich in die Garderobe trat, und ich wusste nicht, ob ich weitergehen durfte. Es herrschte völlige Stille, was mich zusätzlich verunsicherte. Da breitete er die Arme aus, und ich rannte auf ihn zu, ließ mich von ihm umarmen und setzte mich auf seinen Schoss. Er drückte meinen Kopf an seine Brust, ich vernahm eine Art Keuchen, das stoßweise aus ihm herauskam, gleichzeitig hob und senkte sich seine Brust. Ich wusste nicht, ob er so außer Atem war oder ob er weinte. Als ich aufblickte und in seine feuchten Augen sah, wusste ich, dass er Tränen vergossen hatte.

»Fabrice«, flüsterte er, »Fabrice. Du bist ja auch noch da. Ich habe dich ganz vergessen.«

»Papa«, erwiderte ich, »ich hab dich lieb.«

»Und ich dich. Wenn ich nur in Worte fassen könnte, wie viel du mir bedeutest. Fabrice, mein Sohn.«

»Papa, warum weinst du?«

»Weil es so sein muss, Fabrice. Weißt du, manchmal müssen die Menschen einfach weinen, manchmal brechen die Tränen einfach so aus einem heraus. Es muss nicht sein, dass man traurig ist, weißt du. Glaube nicht, dass ich immer unglücklich bin, wenn du mich weinen siehst. Schau, ich weine häufig auch, wenn ich sehr, sehr glücklich bin, wenn mich Freude überkommt, wenn ich, wie vorher in der Probe, in der Musik die Wirklichkeit erlebt habe.«

Ich zog die Nase kraus. »Papa, was ist das: die Wirklichkeit erleben?«

»Die Wirklichkeit, Fabrice, die Wirklichkeit. Hat dir die Musik vorher gefallen?«

»Oh ja, Papa. Ich habe ganz aufmerksam zugehört, und es war irgendwie unheimlich und geheimnisvoll. Irgendwie habe ich mich gefürchtet. Aber es war sehr schön.«

»Es war schön. Ja, siehst du, Fabrice. Ich glaube, du hast vorher auch die Wirklichkeit erlebt. Die Musik hat dich gefangen genommen und dich nicht mehr los gelassen. Du hast alles rund um dich herum vergessen und warst drin.«

»Wo drin war ich denn, Papa?«

»In der Musik, mein Sohn, in der Musik.« Und da wurde Vater wieder von einem Weinkrampf überfallen. Er schlug die Hände vors Gesicht, und sein ganzer Körper schüttelte sich, so dass ich damals wirklich Angst um ihn hatte.

»Papa, bist du krank? Hast du Schmerzen?«

»Ich liebe dich, Fabrice. Glaub mir, einmal wirst du mich verstehen, und du wirst dich an meine Worte erinnern.« Er wischte sich eine Träne aus den Augenwinkeln und erhob sich. »Komm, lass uns ein Eis essen gehen.«

Natürlich erinnerte ich mich an seine Worte. Immer wieder. Auch jetzt, wenn ich hier in Gigaro sitze, einen Wodka trinke und mir diese Bilder aus der Vergangenheit wieder in Erinnerung rufe. Immer wieder sehe ich Vater vor mir auf dem schwarzen Ledersofa, nach vorne gebeugt, in sich hinein schluchzend. Er wird nie wieder weinen können.

Eine Träne läuft über mein Gesicht.

12

Und ist es nicht gerade das Unaussprechliche, das uns einander näher bringt und zugleich so fremd macht? Sind es nicht die Augenblicke, in denen uns die Worte fehlen, wo wir uns am meisten sagen?

Die Sprachlosigkeit ist ein ungeheuer wirksames Instrument, weit weg von unserem rationalen Denken, weit weg von dem beschränkten Wortschatz, mit dem wir dieses ohnehin schon beschränkte Denken ausdrücken wollen.

In der Sprachlosigkeit liegt die Freiheit, das Unermessliche, vielleicht sogar die Antwort und somit die Einsicht.

Keine Blicke, die mehr sagen als tausend Worte, keine Berührungen, weil einem die Worte fehlen, nein, schlichtweg Sprachlosigkeit als Ausdruck der Grenzen, die uns Menschen gesetzt sind.

Ein Zeichen dafür, wie wenig wir uns doch ausdrücken und anderen mitteilen können.

Vielleicht wäre die Menschheit besser, wenn wir alle stumm wären.

II

Der Mythos vom Maestro

»Wer aus dem Tonsatz nicht erkennt, ob er ein Adagio

oder ein Allegro vor sich hat, soll es lieber bleiben lassen.«

Johann Sebastian Bach

»Ist Ihnen bewusst, dass es Zuschauer im Publikum gibt, die während eines ganzen Konzerts nur den Dirigenten beobachten?«

»Das ist ihr gutes Recht. Sie haben schließlich für die Karte bezahlt. Es steht ihnen frei, was sie während der Aufführung tun – solange sie ruhig sind.«

»Es ist Ihnen also bewusst?«

»Ich denke während meiner Arbeit nicht daran.«

»Sind die Bewegungen des Dirigenten, seien sie geschmeidig, energisch oder manchmal fast gar nicht erkennbar, denn nicht einstudiert?«

»Ich übe nicht vor dem Spiegel, wenn Sie das meinen. Aber natürlich gibt es auch einen optischen Aspekt. Ich möchte nicht nur, dass es schön klingt, es soll auch schön aussehen. Musik ist doch unter anderem eine Verkörperung der Schönheit. Aber worauf wollen Sie eigentlich hinaus?«

»Ich frage mich, ob der Dirigent bewusst die Blicke des Publikums anzieht und sich von ihm bestaunen lässt, um ihm zu suggerieren: Seht her, folgt mir, ohne mich läuft nichts.«

1940 – 1962

Wenn Victor Steinmann in einem seiner selten gegebenen Interviews nach seinen ersten musikalischen Erinnerungen gefragt wurde, so zeichnete sich ein feines Lächeln in den Mundwinkeln ab. Es war eine der Fragen, auf die er sorgfältig eine ausführliche Antwort vorbereitet hatte. Er besaß die Gabe, den Verlauf eines Gesprächs, je länger es dauerte, zu bestimmen und den Journalisten so zu beeinflussen, dass dieser von seinem vorbereiteten Manuskript abwich und stattdessen diejenigen Fragen stellte, die der Maestro ihm quasi aufzudrängen wusste. Victor pflegte sich in solchen Situationen entspannt zurückzulehnen – ganz in der Manier eines wortreichen Geschichtenerzählers –, nahm eine Denkerpose ein, indem er die Fingerkuppen aneinanderlegte und schien seine Gedanken in die Vergangenheit schweifen zu lassen, in seinem Gedächtnis zu kramen und nach den richtigen Worten zu suchen.

Victor Steinmann wusste exakt, wie er seine Zuhörer fesseln konnte, nicht nur im Konzertsaal, wenn er Orchester und Publikum gleichermaßen im Griff hatte, sondern auch bei jedem anderen beliebigen Auftritt in der Öffentlichkeit. Diese waren allerdings sehr selten und wurden sorgfältig von ihm ausgewählt. Ein Interview mit Victor Steinmann, das in einer Zeitung oder einer Musikzeitschrift erschien, musste einen triftigen Grund haben und so wohldosiert gestreut werden, dass es von der Leserschaft gierig aufgesogen wurde.

Er hielt sein Privatleben, soweit es ihm möglich war, streng unter Verschluss und äußerte sich nur zu seiner Arbeit und zu musikalischen Themen. Am liebsten klagte er den Journalisten über den Zerfall der klassischen Musik in unserer Zeit, über die Schnelllebigkeit der Gesellschaft und den damit verbundenen Mangel an Konzentrationsfähigkeit der jungen Menschen und deren Unfähigkeit, sich somit auf musikalische Erlebnisse im Konzertsaal einzulassen.

Doch als Person des öffentlichen Lebens waren seine Aktivitäten außerhalb der Konzertsäle natürlich ein beliebtes Sujet, und zahlreiche Boulevard-Journalisten und Paparazzi waren sehr interessiert daran, den Teil seines Lebens der Leserschaft näher zu bringen, den der Dirigent am liebsten unter Verschluss gehalten hätte. Und da er sich zu solchen Themen selber nie äußerte, rankten sich unzählige Mythen und Legenden um das Privatleben des großen Maestros.

Wenn man sich die Zeit nahm, die Gespräche mit Victor Steinmann in den Medien aufmerksam miteinander zu vergleichen, so musste man unweigerlich zum Schluss kommen, dass der Maestro eigentlich selten etwas Neues zu verkünden hatte. Eigentlich glichen die Reportagen oder Interviews einander wie ein Ei dem anderen; nicht zuletzt dadurch bedingt, dass es ihm eben immer wieder gelang, seinem Gegenüber die von ihm gewünschten Fragen in den Mund zu legen und somit seine gründlich von ihm vorbereiteten Antworten zum Besten geben zu können – so wie zum Beispiel seine ersten musikalischen Erinnerungen.

Es gehörte auch zur systematisch einstudierten Inszenierung, dass er die Fragen bedächtig entgegennahm und sich mit der Formulierung der Antworten reichlich Zeit ließ, sodass der Fragesteller in der Tat den Eindruck haben musste, dass sich sein Gegenüber sehr genau überlegt, was er nun antworten und mit welchen Worten er es formulieren will.

»Meine ersten musikalischen Erinnerungen ... Ja, das ist gar nicht so einfach. Lassen Sie mich einen Moment überlegen, man wird ja schließlich nicht jünger, nicht wahr? Eine gute Frage übrigens; ich erinnere mich, sie auch schon gestellt bekommen zu haben.«

Dann wurden die Augen geschlossen, um die Konzentrationsfähigkeit scheinbar zu erhöhen, die aneinandergelegten Fingerkuppen pochten ganz sanft auf die Lippen. Und dann plötzlich ein weises Lächeln, wie ihn die Erinnerung just in diesem Moment wieder eingeholt hatte, die Augen wurden wieder geöffnet, der Körper leicht nach vorne gebeugt, die Hände gefaltet auf den Tisch gelegt – sofern einer vorhanden war. Alles sorgfältig zurecht gelegt und vor dem Spiegel bestimmt dutzendmal eingeübt.

»Ich erinnere mich an meine Mutter, eine begnadete Pianistin, welche aber zum Wohl der Familie auf eine musikalische Karriere verzichtet hat, um meinen Vater in seiner ärztlichen Praxis unterstützen zu können und um für mich da zu sein – ich bin ein Einzelkind, müssen Sie wissen.«

Tatsächlich war Victors Mutter Gertrud völlig unmusikalisch gewesen und hatte sich aufrichtig für ihre Strickarbeiten und den Berner Sennenhund interessiert, welchen sie anstelle ihres nie geborenen zweiten Kindes verhätschelte und verwöhnte. Musik war ihr ziemlich gleichgültig gewesen, und es ist nicht sicher, ob sie Bach von Brahms hätte unterscheiden können.

Gertrud Steinmann war eine etwas korpulente, mittelgroße Frau, die sich umtriebig und mit viel Energie um den Haushalt und die Erziehung ihres einzigen Sohnes gekümmert hatte und darüber hinaus erst noch Zeit fand, ihrem Ehemann Bruno in dessen Praxis zur Hand zu gehen.

Sie trug meistens dunkle und dicke Stoffe, und ihr blondes Haar war stets zu einem Dutt hochgesteckt. Stolz auf das dunkle, wellige Haar ihres Sohnes kümmerte sie sich emsig darum und kämmte es mit dem notwendigen Wachs streng nach hinten – eine Angewohnheit, die Victor bis ins hohe Alter übernommen hatte und seinem mittlerweile schlohweiß gewordenem Haar die gleiche sorgfältige Pflege zukommen ließ.

»Musik war in unserer Familie allgegenwärtig«, pflegte Victor fortzufahren. »Keine Tonträger, wie das heute leider der Fall ist, wie sich die Leute ja nur noch von Musik berieseln lassen, unfähig selber eine Tonleiter zu singen oder gar Dur von Moll unterscheiden zu können. Es gab damals noch keine akustische Umweltverschmutzung, allgegenwärtige Schlager oder wie man diesen Lärm heute nennt, welcher nicht einmal selber komponiert sondern nur noch neu aufbereitet wird.«

Er vermied es strikt, moderne Begriffe zu verwenden, obwohl ihm Bezeichnungen wie Hits oder Coverversionen natürlich bekannt waren; das passte aber nicht zum Vokabular eines Pultstars, der sich eigenmächtig zum Gralshüter der klassischen Musik ernannt hatte.

Die Aussage betreffend der musikalischen Allgegenwärtigkeit in der Familie Steinmann enthielt tatsächlich einen, wenn auch sehr geringen Wahrheitsgehalt. Vater Bruno, ein geschätzter allgemeinpraktizierender Mediziner mit einer eigenen Hausarztpraxis, war der Musik nicht abgeneigt, hörte sich gerne Konzerte im Radio an und besuchte vielleicht dreimal im Jahr eine Aufführung im Berner Casino oder eine Oper im Stadttheater. Bereits bei Richard Strauss endete allerdings sein musikalisches Verständnis und eine Symphonie von Gustav Mahler löste bei ihm lediglich Kopfschütteln aus.

Er war ein groß gewachsener, sehr ruhiger, bedächtig und besonnen wirkender Mann, von dem Victor die Körpergröße und seine aufrechte Haltung geerbt hatte, obschon er im Kindes- und Jugendalter durch seinen rasch voranschreitenden Körperwuchs eher schlaksig und beinahe etwas linkisch gewirkt hatte.

Bruno Steinmann war bei seinen Patienten wegen seiner geduldigen und andächtigen Art und Arbeitsweise sehr beliebt. Er nahm sich jeweils viel Zeit, um ihren Problemen zu lauschen, auch wenn das Wartezimmer brechend voll war – eine Eigenschaft, die er sich leider nicht für seinen Sohn reserviert hatte. Er kannte keinen Zeitdruck und mit den Hausbesuchen arbeitete er häufig bis in die späten Abendstunden, sodass der kleine Victor seinen Vater manchmal nur an den Wochenenden zu Gesicht bekam – vorausgesetzt natürlich, dass dieser keinen Bereitschaftsdienst hatte und nicht zu einem Notfall abberufen wurde.

Wenn die Mutter in der Praxis aushalf, nahm sie ihren Sohn und den Berner Sennenhund mit, und so krabbelte der Junge im Empfangsbereich herum und verirrte sich schon manchmal ins Wartezimmer, wo er interessiert die dort wartenden Patienten musterte und unter fürsorglichen Niedlichkeitsbekundungen junger Damen auf deren Schoss landete, wo Mutter Gertrud oder die jeweilige Sprechstundenhilfe ihn dann selig vor sich hin schlummernd vorfand.

»Mein Vater war, durch seinen anstrengenden und verantwortungsvollen Beruf, selten bei uns zu Hause. Am Abend musste er häufig, nachdem er seine Praxis geschlossen hatte, noch Hausbesuche bewältigen und so war ich häufig mit meiner Mutter alleine und konnte ihrem Klavierspiel lauschen. Sie war eine wunderbare Pianistin, spielte einen wundervollen Mozart, einen kraftvollen Beethoven und einen leidenschaftlichen Chopin. Da sind wohl meine ersten musikalischen Erinnerungen anzusiedeln, um wieder auf Ihre Frage zurück zu kommen: Meine Mutter, die am Flügel sitzt und sich mit geschlossenen Augen ihrem Klavierspiel hingibt – so habe ich das auf jeden Fall in meiner Erinnerung. Ich, der kleine Bub, lag daneben auf der Chaiselongue oder durfte sogar neben ihr auf dem Klavierstuhl Platz nehmen und die Noten mitverfolgen. Manchmal spielte sie mir ganz einfache Melodien vor, die ich dann nachzuspielen versuchte. So hat das Ganze wohl angefangen.«

Ende der Ausführungen, jeder Satz sorgfältig zurecht gelegt, manchmal improvisierend das eine oder andere ausschmückende Adjektiv hinzugefügt und jetzt mit einem milden Lächeln auf die nächste Frage des Journalisten wartend, welche dann meistens lautete, wie sich denn das ungeheuer musikalische Talent des kleinen Victors gezeigt und weiterentwickelt habe.

Der Flügel hatte tatsächlich im Haus der Familie Steinmann im bernischen Köniz gestanden; allerdings handelte es sich dabei um ein Erbstück von Brunos Vater, und da im großen und geräumigen Heim der Arztfamilie genug Platz vorhanden war, hatte man einen Raum als Musikzimmer und Bibliothek eingerichtet, Büchergestelle an die Wände platziert, um die unzähligen Bücher – darunter auch sehr viele Erbstücke – zu versorgen, und den Flügel in die Mitte gestellt. In einer Ecke fand außerdem noch eine Chaiselongue ihren Platz, welche Ruhe und Entspannung bei Musik und Literatur ausdrücken sollte, und auf einer kleinen Louis-Seize-Kommode unterhalb des Fensters standen zwei Büsten – eine von Mozart und eine von Goethe –, welche den Eindruck von einem großen kulturellen Geist, der diesen Raum erfüllen sollte, abrundeten.

»So kann man also sagen, dass Ihre Mutter Ihre erste musikalische Förderin gewesen ist und Sie in die Geheimnisse der Musik eingeführt hat?«

»Man kann alles sagen«, pflegte Victor in solchen Momenten den Journalisten auf die unsorgfältige Formulierung seiner Frage hinzuweisen und stellte zufrieden fest, dass das Gespräch den von ihm vorgesehenen Verlauf angenommen hatte.

»Meine Mutter ließ mich Tonleitern und Akkorde spielen, gab mir die ersten einfachen Übungsstücke und unterwies mich in Harmonielehre. Es sind sehr glückvolle Momente, an die ich mich häufig zurückerinnere. Als ich die ersten Fortschritte gemacht hatte, durfte ich sogar gemeinsam mit ihr ganz einfache Kompositionen spielen – Stücke, welche sie selber für vier Hände gesetzt hatte, damit wir zusammen musizieren konnten. Später meinte sie dann, dass sie bei ihrem eigenen Sohn nicht mehr die nötige Strenge aufbringen würde, um meinen musikalischen Werdegang noch mehr zu fördern. Und so trat dann die wundervolle, von mir aufs Äußerste verehrte und leider viel zu früh verstorbene MademoiselleSzábo in mein Leben.«

KrisztinaSzábo, eine in ganz Europa bekannte Klavierlehrerin, hatte den jungen Victor tatsächlich unter ihre Fittiche genommen, erst allerdings, als dieser zehn Jahre alt war und bereits während fünf Jahren eine fundierte musikalische Grundausbildung bei Wilhelm Frank, seinem ersten Klavierlehrer, genossen hatte.

Da die große ungarische Klavier- und Musikpädagogin kurz nach Victors Abschluss am Konservatorium verschieden war, war es ihr jedoch verwehrt, dem Familienleben der Steinmanns in der Öffentlichkeit die notwendigen Korrekturen anzubringen und somit den Wahrheitsgehalt von Victors Aussagen ins richtige Licht zu rücken.