Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Raphael-Rozenblad-Krimis

- Sprache: Deutsch

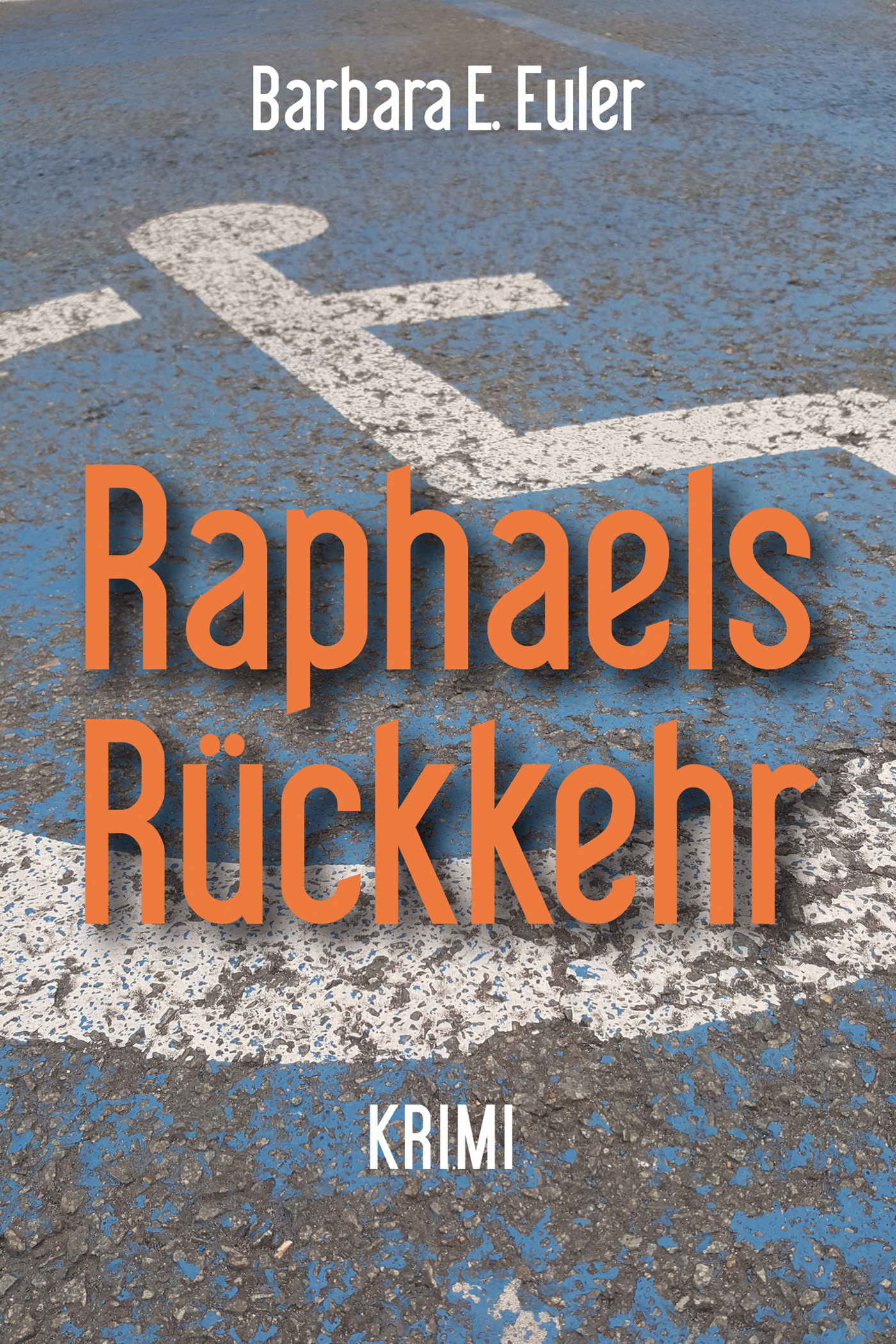

Für den Chef ist er der Quotenkrüppel, für die Kollegen einfach nur lästig. Raphael Rozenblad kämpft sich nach einem Unfall zurück in sein altes Leben bei der Polizei von Brügge – vollgepumpt mit Morphin, Koffein, Nikotin und Adrenalin. Ein Routinefall soll den Rollstuhl-Rambo ruhig stellen. Aber es ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Und der wird das romantische Städtchen gründlich durcheinanderwirbeln.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 370

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Barbara E. Euler

Raphaels Rückkehr

Krimi

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Nachtrag

Impressum neobooks

Kapitel 1

RAPHAELS RÜCKKEHR

Barbara E. Euler

For Wolf, always

Drei Jahre war er jetzt fort gewesen und der Kaffeeautomat war immer noch defekt.

Früher hatte er dagegengetreten.

Jetzt legte er den Kopf zurück und beobachtete, wie Anna auf den Rückgabeknopf einschlug, der sich in unerreichbaren Höhen befand, direkt neben dem Schlitz, der seinen Euro verschluckt hatte, auch er unerreichbar hoch.

„Lass gut sein“, sagte er gegen ihren Bauchnabel. Oder die Stelle, wo er ihren Bauchnabel vermutete. Er wendete seinen Rollstuhl und fuhr hinter Anna her ins Büro zurück. Dieses gläserne Büro, in dem er schutzlos war.

Drei Jahre. Das erste Jahr war ein wattiges Kontinuum aus Schwindel und Erbrechen und Schmerz gewesen, an das er wenig Erinnerung hatte.

Einige Male hatten ihn Kollegen besucht. Er wusste das nicht und das war gut so. Er hätte nicht gewollt, dass sie ihn so sahen.

Das zweite Jahr hatte er mit dem Versuch verbracht, die wattige Welt festzuhalten, in der es keine Erinnerung gab und kein Begreifen. Und damit, zu lernen, wie man weiterlebt, wenn das nicht mehr gelingt. Da besuchte ihn schon lang keiner mehr. Er war mit niemandem sehr vertraut gewesen.

Im dritten Jahr hatten sie ihn rausgeschubst ins Leben, genauer gesagt in eine betreute Wohnung. Die Betreuerin hieß Grit. Sie versorgte auch andere Patienten, aber er war der einzige mit Kategorie 4 und sie wohnte bei ihm. Vor drei Wochen hatte er sie rausgeschmissen. Sie konnte ihm nichts mehr bieten. In Wirklichkeit glaubte er, ihr nichts bieten zu können. Aber um sich das einzugestehen, würde er ein weiteres Jahr brauchen. Oder mehr.

„Grit … Anna …“, er räusperte sich. Die Inspektorin drehte sich zu ihm herum, die Brauen erhoben. Was musste sie jetzt verdammt nochmal so schauen. Raphael kniff die Augen zusammen. „Warum verdammt …“, sagte er und unterbrach sich. „Nichts“, murmelte er. Er sah Gespenster. Er war zu lange fort gewesen. „Die Akte über den Brand, haben wir die noch?“, fragte er, während er an seinen Schreibtisch zurückrollte. „Klar“, sagte sie, „die muss im Archiv sein …“, sie ging zur Tür zurück, „… warte!“ Er riss die Räder herum und verstellte ihr den Weg. „Es ist mein Fall“, sagte er hart und schoss den Gang hinunter, in kurzen, zornigen Schüben.

„Shit“, sagte Anna. „Ja. Shit“, wiederholte Piet, der Chef ihrer Abteilung war und auch mit im Zimmer saß. „Das geht jetzt schon eine Woche so …“, klagte die Polizistin, „Schick ihn heim.“ Sie wussten beide, dass das nicht ging. Raphael war in der Wiedereingliederungsphase. Für ein halbes Jahr. Man konnte ihm nicht kündigen. Man würde ihm nie mehr kündigen können. Er war schwerbehindert. Und jetzt hatte er auch noch einen eigenen Fall. Der Quotenkrüppel. Einmal war das Wort gefallen, als Raphael auf dem Klo war oder eine rauchen. Es war keiner aus ihrer Abteilung gewesen. Es war von ganz oben gekommen. Widersprochen hatte niemand. Natürlich nicht. Ihnen konnte man kündigen. Ihnen schon.

Im Lift starrte jemand auf die provozierende Leere unter Raphaels Rumpf. Raphael starrte zurück. Er konnte es nicht verbergen, verdammt. Man konnte nicht nichts verbergen.

„Die … Tattoos …“, hatte er gelallt, als der Arzt seinen Bericht beendet hatte. Die farbenprächtige Landschaft aus Totenköpfen und Schwertern und Rosen und mehr Totenköpfen, die von seinen Zehen bis fast in die Leiste wucherte, hatte ihn Tausend Euro und zwölf schmerzhafte Sitzungen gekostet und für ein paar selige Stunden war das das einzige gewesen, woran er denken konnte. Mitten in der Nacht hatte er dann zu schreien begonnen; die einzig angemessene Reaktion. Aber keine, die er beliebig wiederholen konnte. Leider. So war er in den Nebel zurückgeflohen, für sehr lange Zeit.

„Die Akte Brabantia, bitte“, sagte er jetzt und ignorierte den Schrecken, den sein Anrollen in den Augen der Archivarin entfacht hatte. Er war ein verdammtes Monster. Er hätte niemals herkommen sollen. Sicher nicht in den Keller. „Danke“, sagte er sanft, als die Frau zurückkam. Er steckte die vergilbte Akte in die Tasche hinter sich und wandte sich zum Ausgang.

„Es hat neulich schon mal jemand nach dieser Akte gefragt“, sagte die Frau auf einmal nachdenklich. Raphael drehte sich zu ihr herum. „Tatsächlich …?“, sagte er gedehnt. Er war immer gut darin gewesen, eine Befragung wie beiläufiges Geplauder aussehen zu lassen. Mal sehen, ob er es noch beherrschte. Er verzog sich hinter einen massiven Schreibtisch, in sicherem Abstand zu der Frau. „Das kommt nicht oft vor, was?“, fragte er und begann mit dem Stempelkarussell zu spielen, das vor ihm stand. Drei Minuten später hatte er den Namen. Aber erst als er eine Tasse Kaffee mit ihr getrunken hatte, ließ die Archivarin ihn wieder fort. Jetzt wusste er schon ein bisschen mehr. Zum Beispiel, dass sie guten Kaffee machten hier unten, heiß und stark. Nicht diese Plörre, die aus dem Automaten kam – wenn sie kam. „Bis bald“, sagte er und brachte die Akte in sein Büro.

Die meiste Zeit schmökerte Raphael in alten Geschichten und fiel niemandem lästig. Die Brabantia war von der Stadt als Asylbewerberheim eingerichtet worden. Ein ausrangierter Lastkahn, wie ihn jetzt so viele bewohnten. Shabby chic. Eines Tages hatte es einen Brand gegeben. Vermutlich gelegt. Damals hatte sowas noch für Aufsehen gesorgt. Raphael erinnerte sich genau an die Entrüstung und das Entsetzen. Dass der Fall niemals aufgeklärt worden war, erfuhr er erst jetzt. Denn ungefähr eine Woche nach dem Brand war die Sache mit dem Lkw passiert.

Zu fünft hatten sie versucht, den Lkw zu stoppen, aber Raphael war es gewesen, dem es schließlich gelang. Als sie ihn fanden, lag er unter seiner Harley. Die Harley lag unter dem umgekippten Zwanzigtonner. Selbst der Notarzt hielt Raphael für tot. Den Flüchtlingen in dem verschweißten Container war nicht viel passiert. Ein paar Knochenbrüche. Ein paar Platzwunden. Ein, zwei Stunden später, und sie wären alle erstickt. Als Raphael schließlich über den Unfall zu recherchieren begann, meldeten die Verlagsseiten die Zeitungsberichte unisono als veraltet und nicht mehr abrufbar. Sie hatten alles gelöscht. Da hatte er geweint, das erste Mal in der ganzen Zeit.

„Raphael?“ Anna stand vor ihm. „Alles okay?“

„Alles okay, Anna“, bestätigte er kühl.

Quotenkrüppel, hatte Dovenhof gesagt, als Raphael in der Besprechungspause vom Klo kam und ein bisschen zu leise und zu flott hereingerollt war. Dovenhof musste es ja wissen. Als Polizist war der Mann eine Niete. Aber er hatte mehr Dreck am Stecken, als an einen Stecken passte, hatte Fanny, die Kellerfrau, gesagt und ihm bei einem Tässchen Kaffee die ein oder andere Akte aus ihrem Giftschrank gezeigt. Dovenhof hatte sich nicht geändert, nicht in all den Jahren. Im Gegenteil. Wenn man ihn jetzt schasste, würde er eine Menge Leute mit in den Abgrund ziehen. Raphael grinste.

Ihn nicht.

Zu seiner Zeit war Dovenhof nur ein dreckiger kleiner Bulle gewesen, den er, wo er konnte, mied. Als Dovenhofs kometenhafter Aufstieg begann, hatte Raphael bereits ausgecheckt. Außerdem war er in der Wiedereingliederungsphase. Plötzlich fühlte er sich unverwundbar. Und das war eine durchaus denkwürdige Erfahrung.

An den Feierabenden war er allein. Normalerweise jedenfalls.

Bei Dovenhofs Lieblingsfranzosen war ein Hilfskoch unglücklich gestürzt. Tot. Ein Unfall. Reine Routine. Sie hatten die Sache Raphael gegeben, weil sie dem Amt Integrationsbemühungen vorweisen mussten und weil der Hilfskoch ein ehemaliger Flüchtling war. Aus dem Container. Der auf der Harley gelegen hatte. Die auf Raphael gelegen hatte. Die Aktenlage war dünn, aber nicht dünn genug. „Nein!“, hatte Raphael gesagt. Und dann: „Wo?“

Er war selten in der Altstadt unterwegs. Das verdammte Kopfsteinpflaster rüttelte ihm das Kreuz durch und er bekam Panikanfälle, wenn er zwischen die Horden Selfies schießender Touristen geriet. Neulich war ihm eine Japanerin in den Schoß gefallen. Schoß war ein großes Wort dafür. Zu groß. Sie hatte geschrien. Er hatte geschrien. Es hatte verdammt weh getan.

Aber auch als er noch ein 1,82-Mann in Cowboystiefeln gewesen war, hätte er niemals ein Lokal wie Le Coq d‘Or betreten. Zwei Sterne und fünfzehn Punkte im Gault&Millau. Nicht sein Ding. Nicht mal mit Anna. Der kühlen, schönen Anna, die an diesem Abend wie eine Klette an ihm klebte. „Keine Alleingänge“, hatte Piet gesagt. Natürlich. Ordentliche Polizisten traten immer als Duo auf, wie die Zeugen Jehovas. Aber normalerweise nahm Piet das nicht so genau. Raphael seufzte. Wenigstens hatte der Chef das Kleingedruckte nicht gelesen, das in den Unterlagen stand, mit denen das Amt ihn geliefert hatte. „Nur Innendienst“ hatte die Ärztin geschrieben. „Gefahr eines Kreislaufkollaps“. Er hatte sie angefleht, es wegzulassen, aber es war nun mal die Wahrheit. Das wusste er selbst am besten.

Früher war er ein Beschützer gewesen. Heute war er eine Gefahr.

Als er die rot beplüschte Schwelle am Eingang sah, war er zum ersten Mal froh, nicht alleine zu sein; oft genug musste er sich irgendwo von hinten über die blecherne Rampe eines Lieferanteneingangs reinkämpfen wie ein Guerillero. Barrierefrei war für Babys, aber er hasste die Blicke, wenn er unvermittelt aus einer Küche oder einem Lagerraum hereingeplatzt kam und nach einem freien Tisch fragte oder nach einem Oberhemd in L, wenn es ein Kleidergeschäft war. Oder, schlimmer, nach einer Hose. In L.

„Danke, Anna“, sagte er höflich, als sie ihm über die Schwelle half, und „Danke, Anna“, als sie ihn im dezenten Schummerlicht an den zugewiesenen Tisch schob, nachdem der Ober diskret den überflüssigen Stuhl beiseite geschafft hatte. Normalerweise benutzte Raphael einen Stuhl wie alle anderen auch, aber er sagte nichts. Anna sah ihn erstaunt an.

Raphael lächelte zurück. Er war behindert. Bedürftig. Blöd. Darum hatte er den Fall. Es war Schadensbegrenzung, die sie damit betrieben. Glaubten sie. Raphael öffnete die schwere, ledergepolsterte Speisekarte. Wer war er, ihnen ihren Glauben zu nehmen?

„Stehen in Deiner Karte auch keine Preise?“, zischte er der kühlen Kollegin zwischen den Zähnen zu. Sie deutete ein Kopfschütteln an. Raphael biss sich auf die Lippen.

Jemand wollte sie kaufen.

Die Polizisten tauschten einen raschen Blick. Sie hatten das früher oft gemacht, wenn nicht die Zeit oder Gelegenheit zum Reden war. „Okay“, flüsterten sie wie aus einem Mund. Sie würden mitspielen. Einen Augenblick überlegte Raphael, ob Anna eingeweiht war, aber dafür kannte er sie zu gut.

Vor dem Dessert erkundigte Raphael sich beim Ober nach einer Behindertentoilette, aber sie hatten keine, natürlich nicht. Die rot beplüschte Schwelle am Eingang sprach eine deutliche Sprache. Krüppel verkehrten nicht in solchen Lokalen. „Haben Sie vielleicht eine Urinflasche?“, fragte er laut. Alles hatte seinen Preis. Auch er.

Als sie durch die bestürzte Stille nach draußen gelangt waren, zündete Raphael sich eine Zigarette an. Ein Auto fuhr vorbei. Ein Haubentaucher piepste verschlafen. „Musst du jetzt oder nicht?“, fragte Anna. Es sollte amüsiert klingen. Raphael kramte in seiner Tasche, winkte mit seiner Flasche und rollte der Form halber ein paar Meter weiter, die Zigarette im Mundwinkel. „Nicht in die Gracht …“, sagte Anna nervös und sah in die andere Richtung. Das war alles ein bisschen viel.

Die Flasche war weg, als er zurückkam. Sie fragte nicht, was er damit gemacht hatte, ob er den Inhalt gegen die Restaurantmauer gekippt hatte oder in den Kanal, oder ob die Flasche noch voll war und ob man etwas riechen würde. Sie musste das nicht fragen. Er las alles in ihren Augen, jede Einzelheit. „Nicht in die Gracht“, wisperte er ihr verschwörerisch zu, als sie wieder am Tisch saßen.

Beim zweiten Dessert wurde es gemütlich. Entspannt durchstöberte Anna mit Löffelchen und Gäbelchen die putzige Landschaft aus Soufflés und Parfaits und Mousses und Beeren und Bavarois, die auf einer Schieferplatte von der Größe eines Aktenordners angerichtet war. Eines aufgeklappten Aktenordners. Raphael betrachtete sie über den Rand seiner Kaffeetasse. Plötzlich sah Anna ihn an. „Galena“, hauchte sie. Er war nicht so für Süßes, aber was er von dem Löffelchen leckte, das sie ihm hinhielt, schmeckte genau wie die Puddingpulvermarke, die er schon als Kind gekannt hatte.

Also doch. Jetzt bedauerte er, nicht durch die Küche gekommen zu sein.

„Gourmetfix“, ergänzte er leise. Grit hatte ihm auch das Kochen beigebracht – alles, was sie darüber wusste. Anna biss sich auf die Lippen. Die Béarnaise beim Hauptgang. „Und Topfi“, sagte sie leise. Das Püree. Sie hätte sich fast verschluckt, als Raphael nickte. Jemand schenkte Schokosauce nach. Und dann kam Le chef höchstpersönlich an ihren Tisch und zog den überflüssigen Stuhl wieder heran und setzte sich.

„Calvados?“, fragte Flor Bertrand spöttisch. Sie waren im Dienst, das wusste er genau. „Nein“, sagte Anna pflichtgetreu. „Ja“, sagte Raphael gleichzeitig. Anna starrte ihn an. Er sprach ungern darüber, aber er durfte gar nichts trinken, bei all den Medikamenten, die er nahm. „Du musst noch fahren“, sagte sie schnell. Raphael lächelte kalt. „Du fährst“, sagte er ruhig. Wenn er schon mitspielte, dann richtig. „Die Beine kannst du dran lassen“, schob er nach. Das war für Bertrand. Sie waren mit Annas Auto gekommen.

Anna warf Raphael einen bösen Blick zu. Seine Schützengrabenwitze konnte er woanders machen. „Mir auch einen“, sagte sie entschlossen, „Wir nehmen ein Taxi.“

Alkohol. Noch vor dem dritten Schnäpschen war klar, dass Bertrands Probleme mehr als ein Gerücht waren. „Allez buvez!“, rief er ihnen munter zu, als säßen sie auf der anderen Seite des Kanals. Dann beruhigte er sich schlagartig. Zutraulich beugte er sich zu der Beamtin herüber. „Es ist sooo furschtbar …“, hauchte er.

Eilig nahm Anna die Hand wieder herunter, die instinktiv vor ihre Nase gefahren war. So schlimm?, sagten ihre aufgerissenen Augen. Ja, verdammt, antwortete Raphael ihr mit den seinen. Anna fasste sich. „Was ist passiert?“, fragte sie nüchtern.

„Isch-öre eine laute … wie sagt man … Krach. Dann plötzlisch alles ist still …“, flüsterte der Wallone atemlos. „Isch gehe nachsehe …“

„Sie haben den Unfall nicht beobachtet?“, vergewisserte Anna sich. Raphael hustete. Früher hatte er sie unter dem Tisch getreten. Sie würde nie kapieren, warum man so etwas Verhör nannte.

Anna nickte entschuldigend und ließ den Mann reden.

„Gesehen? … oh, non, non, mon Dieu … Isch wäre in Ohnmacht gefallen … Diejarme Mann …“, er machte eine Pause, um die Kehle zu befeuchten. Anna prostete ihm aufmunternd zu.

„Er da liegt und bewegt nischt“, berichtete Bertrand beflissen. „Isch sage allo? allo? und er sprischt nischt. Isch ihn anfasse und er ganz kalt …“

„Kalt?“, sagte Raphael streng. Alles hatte seine Grenzen.

„Isch meine er ganz-eiß … warm … Wie sagt man … lau …“, er hob die Schultern. „Diejarme Mann …“, wiederholte er matt und verfiel in Schweigen. Anna lächelte, eisig jetzt. Der verarscht uns, sagte ihr Blick. Raphael grinste zurück. Das können wir besser.

„Galena“, sagte er schlicht.

Annas Fuß rumste gegen seinen Rollstuhl. Idiot, funkelten ihre Augen. So kühl war sie gar nicht. Raphael grinste und hob sein Glas. Sorry ...

Anna nickte zufrieden und stippte ihr Löffelchen in die Reste des Desserts. „Das schmeckt genau wie früher … als ich ein kleines Mädchen war …“, schwärmte sie und leckte Pudding aus dem Mundwinkel. „Auch die Béarnaise … und das Püree … wie bei meiner Mutter …“ Raphael seufzte. Er wünschte, er könnte nur einmal derart höflich sein. Bertrand lächelte breit. „Sie sind eine Kennerin, Madame!“ Annas Löffelchen tauchte wieder in den Pudding. „Merci … merci, monsieur“, maunzte sie hingebungsvoll. Sie war jetzt richtig in Fahrt. Und ganz ohne Treten. „Es-at noch nie jemand so schön gesagt“, seufzte der Koch. „Viele Gäste verstehe nischt meine concept …“, er nahm noch einen Schluck. „Sie glauben wirklisch, isch verwende diese … wie sagt man …“, er senkte die Stimme, „Convenience“, tuschelte er, als handle es sich um ein Produkt aus dem Sexshop. Anna nickte verständnisvoll.

„Man merkt wirklich keinen Unterschied“, bemerkte Raphael trocken. Sein Glas war schon wieder leer. Und rumms!, bekam er die Quittung. Bloß weil er sich nicht wehren konnte. Er sollte jetzt wütend sein. Aber eigentlich fand er alles ziemlich lustig.

Bertrand war mit Nachschenken beschäftigt. In seinem Zustand eine Aufgabe, die ihn vollkommen beanspruchte. „Sehr schwer …“, sagte er erschöpft und ließ die Flasche auf den Tisch sinken, „… es war sehr schwer, diese Geschmack zu … äh … entwickeln …“ Raphael presste die Lippen an das Glas, um nicht laut loszuprusten. „Bestimmt, monsieur“, bestätigte Anna ernst. Raphael gab es auf. Er rollte Richtung Küche, während er vergebens versuchte, seinen Lachanfall mit einer Serviette zu ersticken. „Der Calvados …“, murmelte Anna hinter ihm her. Es klang ehrlich besorgt.

Bertrand schien sein Abgang nicht zu stören. Während Raphael suchend zwischen Herdblock und Regalen herumkurvte, hörte er den Wallonen weiterwinseln. „Es ist eine neue Linie. Eine Re-vo-lu-tion … Ehrlisch … Aber die Gäste … sie sind sooo dumm. Mon Dieu … Sie-aben misch verlassen … sie sind mir untreu …“, jetzt weinte er beinahe. In der Tat war das Lokal den ganzen Abend verdammt leer gewesen. Gourmetfix und Topfi waren nicht jedermanns Sache.

„Monsieur … monsieur …“, Anna klang, als säße sie schon auf seinem Schoß. Besser, er sah mal nach ihr. Er rollte zum Kücheneingang zurück. Fertigpackungen hatte er keine entdecken können. Natürlich nicht.

Und keine Menschenseele.

„Es ist nach Mitternacht. Isch bin keine Unmensch!“, rief Le chef entrüstet, als Raphael ihn darauf ansprach. Anna nickte artig. Wider Erwarten hatte sie kein bisschen derangiert gewirkt. Die Polizisten blickten einander an. Genug für heute. Sie hatten Bertrand ganz schön durcheinandergebracht.

„Dovenhof ist auch keine Unmensch“, sagte der Koch plötzlich in die Stille hinein.

Raphael verharrte in der Küchentür und hielt den Atem an.

Bertrand musterte ihn durchdringend. „Sie glauben, er ist auf die falsche Seite …“ Raphael atmete langsam aus. Kinder und Betrunkene sagen die Wahrheit. „Wenn etwas nischt funktioniert mit die Asylante, es nischt ist seine Schuld“, sagte der Koch konzentriert. Auf einmal wirkte er ziemlich nüchtern. „Sie nischt müsse glaube, wenn jemand sagt anders. Dovenhof … er tut für die Leute, was er kann. Er ist eine gute Poliziste. Er schützt sie …“

Raphael dachte an den Hilfskoch, das schmale, graue Gesicht, den mageren Körper unter dem fahlen Tuch. Die klaffende Wunde am Hinterkopf. Den Toten in der Leichenhalle des St.-Jans-Krankenhauses zu besuchen, war das erste, was Raphael getan hatte, als man ihm den Fall übertrug. „Wo?“, blaffte er und machte die Bremsen los, „Wo ist es passiert?“ Anna schwieg.

Bertrands Hände zitterten, als er in der Küche auf irgendeine Metallkante wies. Raphael fuhr mit den Fingern über die Stelle. Besah den Boden. Es konnte hier passiert sein. Oder auch nicht. Die Sache war kaum dokumentiert. Sie hatten alle Hände voll zu tun gehabt, den Mann ins Krankenhaus zu schaffen. Als der Notarzt gekommen war, hatte der Afrikaner noch gelebt. „Danke“, sagte Raphael mühsam beherrscht und rollte an den Tisch zurück.

Jetzt hatte Bertrand ihn ganz schön durcheinandergebracht.

„Sie haben uns sehr geholfen!“ Annas Stimme klang angestrengt.„Die Rechnung, bitte“, sagte Raphael, nur der Form halber. Mit Bestechung wollten sie nichts zu tun haben.

Es verschlug ihm die Sprache, als die Rechnung tatsächlich kam. Le chef wollte auch nichts mit Bestechung zu tun haben. Raphael starrte auf das Büttenpapier. Sicher nicht bei diesen Summen. Eins zu null für dich, Bertrand Bastard, dachte er und zog seine EC-Karte raus. Verdammt, er würde wieder überziehen. Er machte sein Gesicht locker und lächelte.

Flor Bertrand war das jüngste von sieben Kindern eines wallonischen Bergmannes. Alles Söhne. Mit dem Zeitpunkt seiner Geburt hatte seine Mutter, die einen Gemischtwarenladen betrieb, die Hoffnung auf eine Tochter endgültig begraben. Fortan arbeitete sie härter und reduzierte das Interesse an Mann und Kindern weiter, soweit das überhaupt noch möglich war. Flor aber war zutraulich oder gab sich so, und ging der Mutter gerne zur Hand. Bald bot er kleine selbstgemachte Speisen an, die den Laden zum Hit machten. Suppe, Bratkartoffeln, sowas. Sonntags lungerte er herum wie er’s seinen Vater tun sah. Manchmal schlug er zu wie der Vater es tat. Meistens war er nett.Er machte sich viele Freunde, vor allem, wenn er gratis Schnaps und Schinkenbaguette über den Tresen reichte. Die Mutter verließ sich auf ihn. Es war der einfachste Weg. Irgendwann hatte er das erste eigene Lokal. Irgendwann kam der erste Stern. Seit einem Jahr war Flor Bertrand jetzt in Brügge. Der Bergmannssohn spielte seine Rolle zwischen den Reichen und Schönen gut. Bei ihm gesehen zu werden, war der Ausweis, dass man es geschafft hatte. Das Essen war Nebensache. Hauptsache, es kostete mehr als die normale Börse hergab. Dann war es gut. Flor Bertrand hatte das lange Zeit nicht glauben mögen. Als die Erkenntnis zu kommen drohte, brachte er nicht den Mumm auf, wegzugehen und anderswo neu anzufangen. Er hatte so hart dafür gearbeitet. Er blieb, wo Ruhm und Ehre und Geld waren, und tröstete sich, wie er’s den Vater hatte tun sehen. Mit Alkohol. Das war der Anfang vom Ende.

Das alles ahnte Raphael mehr als dass er es wusste, aus dem, was er gehört und gelesen hatte und aus dem, was er jetzt sah. Niemand wusste es wirklich. Niemand wollte es so genau wissen.

Raphael schon.

Er kannte das Gefühl, wenn man nirgendwo hingehört und etwas will und kann nicht.Flor war ihm sympathisch, auf eine Art, die weh tat.

„Du kannst ganz schön was ab“, sagte Anna, als sie draußen auf ihr Taxi warteten. „Was? Nein“, er lachte. Anna sah, wie er die Plastikflasche rauszog, die er irgendwo in den Weiten seiner riesigen Bikerjacke verborgen gehalten hatte. „Halt mal“, sagte er. Anna nahm die Flasche mit spitzen Fingern und beobachtete, wie Raphael ans Geländer vorrollte. Alkoholgeruch drang an ihre Nase. Calvados. Darum hatte er vorhin draußen mit der Flasche hantiert. Und sie hatte nichts bemerkt. „Cooler Trick“, gluckste sie.

Raphael nahm ihr die Flasche wieder ab. „Hättest du auch machen sollen“, sagte er, als sie unkontrolliert zu kichern begann. „Sechzig Euro …“, betrübt kippte er seinen Apfelbrand in die Reie. Zwölf Euro das Glas. Bei Bertrand Bastard gab es nichts aufs Haus.

Anna bekam einen Schluckauf. „Warum hast du mir nichts gesagt?“, fragte sie zwischen zwei Hicksen. „Man hat uns beobachtet“, informierte sie der Kollege. Anna runzelte die Stirn. „Und jetzt nicht, wie?“ Raphael fuhr sich über das Gesicht. „Nein.“

Er starrte in das dunkle Wasser, während Annas Schluckauf langsam verebbte. Die Sache mit der Flasche war ihm verdammt spät eingefallen. Früher hatte er so etwas besser vorbereitet. Früher war er nicht so nervös gewesen. Früher hatte er ein anderes Auftreten gehabt.

Das Taxi kam. „Du siehst Gespenster“, sagte Anna sanft und half Raphael mit dem Rollstuhl.

Kapitel 2

Was für ein bemerkenswerter Abend das gewesen war. Er hatte die halbe Nacht darüber wach gelegen. „Morgen …“, sagte Raphael rau und blinzelte. „Morgen …“, röchelte es zurück. Raphael grinste. An ihrer Stimme hätte er Anna heute nicht erkannt.

Als Piet nach ihrem Bericht fragte, fassten sie sich kurz. Viel Interesse schien der Chef ohnehin nicht dafür aufzubringen. Raphael grinste Anna zu. Take it easy.

Im viel zu grellen Morgenlicht pirschte er sich an die Tafel heran und nahm einen Stift aus der Rinne. Unwirsch schob er den Gedanken an Fannys Kaffee weg. Später vielleicht.

„Kannst du die weiter oben hintun?“, bat er Jan, der Fotos auf der Tafel verteilte. Schulterzuckend räumte der Kollege das Feld. „Neue Erkenntnisse, was?“ Selten hatte jemand so belustigt geklungen. Raphael schwieg und zeichnete. Jede angemessene Antwort wäre eine Ordnungswidrigkeit gewesen. Mindestens.

Konzentriert entwirrte er das Knäuel aus vagen Erkenntnissen und drängenden Fragen. Er hatte geblufft, als Fanny ihm verraten hatte, wer sich vor kurzem so auffällig für die Akte Brabantia interessiert hatte. Der Name hatte ihm nichts gesagt. Gar nichts. Raphael hatte seine ganze Schauspielkunst bemühen müssen, um nicht wie der Idiot zu wirken, als der er sich in diesem Moment gefühlt hatte. Fanny hatte den Namen ausgesprochen, als kennte ein jeder diese Person. Jeder in diesem schnieken, blitzsauberen Glaspalast, dessen Errichtung Raphael vor drei Jahren noch mitverfolgt hatte, ehe der Lkw ihn aus dem Leben löschte; dem Leben, das er gekannt hatte.

In diesem neuen Leben war er ein Fremder, immer noch.

„Der Sternekoch. Du beschuldigst den Sternekoch?“ Annas Stimme riss ihn aus seinen Gedanken. „Warum nicht, verdammt?“, ärgerlich wandte er sich wieder seiner Skizze zu. Er hatte schnell rausgekriegt, wer die Akte geholt hatte, natürlich. Als Hauptinspektor hatte er Zugang zu Informationen über jeden verdammten Kollegen in dieser geschleckten Bude, in der das einzig Kaputte außer ihm selber ein Kaffeeautomat war. Plötzlich musste er lachen. Er lachte, bis ihm die Tränen kamen. Anna reichte ihm ein Papiertaschentuch. Er schnäuzte sich und versuchte die Blicke zu ignorieren, die auf ihm lagen. „Es war nur ein Witz …“, sagte Anna erleichtert.

„Ein Witz?“ Plötzlich begriff er. „Nein, verdammt. Wieso?“ Anna schaute grimmig. „Weil du nicht einfach Dovenhofs Lieblingsfranzosen zum Mordverdächtigen erklären kannst. Es gibt überhaupt keinen Mord!“ Sie mahlte mit dem Kiefer. „Kopfweh?“, fragte Raphael. Anna schüttelte den Kopf. „Nein. Ja. Doch ... Das ist es nicht …“ Raphael lächelte ihr zu. „Dolorin? Tramorol? Hydrexan? Neuropentin?“, er fischte eine Handvoll Schachteln aus seiner Tasche. Anna schluckte. Er hatte mal was von Phantomschmerzen gesagt. Es hatte beiläufig geklungen. Verdammt beiläufig. „Danke … nicht nötig …“, stotterte sie. Achselzuckend steckte Raphael die Schachteln wieder weg.

Laila Yorinde Vandamme. Abteilung Dokumente. Hauptkommissarin. Die Frau mit dem Mata-Hari-Namen, die sich die Akte Brabantia geschnappt hatte, war ein ganz hohes Tier. Niemand, bei dem er einfach so reinschneien konnte, so: Hey, Laila, Süße, woher das plötzliche Interesse an diesem alten Kram? No way.

Abteilung Dokumente … Sie befassten sich dort mit gefälschten Papieren. Nach ein paar Bierchen wurde gerne behauptet, sie fälschten selber. Alles, was man so brauchte. Was sich gut verkaufte. Alles. Und alles in Top-Qualität. Natürlich. Sie waren Profis.

Laila Schätzchen. Wir müssen reden.

Aber erst das Machbare. Fanny. Zu den klaffenden Lücken in seiner Grafik gehörte auch der Fahrer des verdammten Lkw. Die Akten meldeten einen Namen. Nichts weiter.

Ronny Verstraeten. Das jungenhafte Gesicht hinter der Windschutzscheibe war das letzte, was Raphael gesehen hatte, ehe der Zwanzigtonner ihn zu Brei zerquetscht hatte. Raphael würgte, als der Film wieder in ihm losbrach. Die angstvoll aufgerissenen Augen. Das Geheul der Bremsen. Der brandige Geruch gequälter Reifen auf Asphalt. Und dann das Geräusch, das seine Knochen gemacht hatten. Er schloss die Augen und überließ sich dem Beben seines Körpers. Es würde vorbeigehen. Es war immer vorbeigegangen.

Nach einer Weile öffnete er die Augen wieder, schweißgebadet. Niemand schien etwas bemerkt zu haben. Vielleicht waren sie auch nur gleichgültig. Oder angewidert. Schweigend verließ er den Raum.

Das Wasser am Waschbecken der Behindertentoilette war lau und blieb es. Er hielt die Handgelenke unter den pisswarmen Strahl, zwei Minuten, drei. Er wusch sein Gesicht. Wann würde das endlich aufhören. Es war verdammte drei Jahre her. Erschöpft grub er nach dem frischen T-Shirt in seiner Tasche und zog sich um. Aus dem Spiegel sah ihn ein käsiges Gesicht an. Dieses verdammte Licht. Er atmete tief durch und öffnete die Tür. Niemand kam. Er war froh darüber und auch nicht.

Als Raphael an den Waschbecken im Vorraum vorbeirollte, warf er instinktiv einen letzten Blick in die Spiegel, aber er sah nur die kahle, weiße Decke darin. Vielleicht war es besser so.

Jetzt konnte er einen Kaffee gebrauchen. Einen guten, heißen, starken Kaffee. Fannys Kaffee.

Wie siehst du denn aus?, sagten Fannys Augen. Ihr Mund sagte was anderes. „Danke, gut“, antwortete Raphael rau. Seine Augen sagten auch was anderes. Fanny stellte ihm eine dampfende Tasse auf den Schreibtisch. Raphael zögerte. Eben hatten seine zitternden Hände kaum den Liftknopf getroffen. Er nahm die Tasse trotzdem, vorsichtig. Fanny lächelte. „Und?“, fragte sie, als er ein paar Schlucke getrunken hatte. „Der Fahrer. Von dem Lkw. Da muss es doch was geben“, wisperte Raphael durch den Dampf.

Fanny nickte heftig. „Ein ganz junger Kerl. Grade mal 22. Verurteilt als Schleuser mit mehrfacher Tötungsabsicht. Drei Jahre und acht Monate. Sitzt hier in Brügge ein“, schnaubte sie. Sie hatte ein gutes Gedächtnis. Und ziemlich viel Gefühl.

„Kennst du ihn?“, fragte er instinktiv.

„Muss man jemanden kennen, um Mitgefühl zu haben?“, fuhr sie ihn an. Ja. Ja. Ja, dachte er. Muss man. Wie sonst sollten sie diesen Job machen können? „Jeder kann Mitgefühl brauchen“, sagte er versöhnlich. Sie war eine nette Person und noch ziemlich neu hier.

Als er ins Büro zurückkam, legte Piet ihm die Hand auf die Schulter. Raphael nahm den Zorn aus seinem Blick, ehe er zu seinem Chef hochsah. Behutsam löste er die warmen Finger von seinem Körper. Nur Hunde berührte man so, aber Piet lernte es nicht. „Ja?“, sagte Raphael sanft.

Piet räusperte sich und legte eine Mappe vor ihn hin. „Es war Mord.“

Raphael riss artig die Augen auf. „Nein - - - Wirklich?“, sagte er in den Kreis stummer Kollegen, der ihn plötzlich umstand und ihn erwartungsvoll beäugte, als er jetzt den Bericht zu lesen begann.

Ab und zu nickte er. Als er das erste Mal bei der Leiche gewesen war, hatte er insistiert, dass sie alles nochmal prüften. Jetzt hatte man eine Einstichstelle in der Lendengegend gefunden. Der Mann hatte innere Blutungen erlitten und war bewusstlos geworden. Deshalb war er gestürzt. Deshalb war er tot.

Sie beschrieben die Tatwaffe als dünnen Spieß. Mit geschlossenen Augen fuhr Raphael noch einmal den nächtlichen Parcours durch Flors Küche ab, aber da war nichts und er wusste auch wenig von Küchengeräten. Nur Zahnstocher fielen ihm ein. Er lachte rau. Mit Zahnstochern tötete man allenfalls einen Schlumpf. Wenn überhaupt. Schlümpfe waren verdammt zäh. Als Kind hatte er einem den Kopf abzubeißen versucht. Vergebens versuchte er sich zu erinnern, warum …

Raphael hieb mit der Faust auf das Papier. Die verdammten Tabletten. Manchmal flossen ihm die Gedanken weg wie verschütteter Kaffee. Er schob sich eine Belga zwischen die Lippen und atmete tief ein. Der herbe Geruch erdete ihn. „Nicht hier“, sagte Anna mechanisch. Er bemühte sich, nicht hinzuhören. Nur zu Hunden sprach man so. Er hatte nicht vorgehabt, zu rauchen. Er ließ die Zigarette in den anderen Mundwinkel tanzen. Konnte es sein, dass sie eine solche Einstichstelle beim ersten Mal übersehen hatten? Normalerweise fanden sie Injektionsspuren. „Anna“, die Zigarette wanderte auf die andere Seite zurück. „Welche dünnen Spieße benutzt man in der Küche?“

Als keine Antwort kam, sah er auf. Die Kollegen hatten sich längst wieder an ihre Plätze vertrollt. Manche räumten bereits auf. Feierabend. „Anna“, er legte den Bericht beiseite und fuhr zu ihr hinüber.

Anna hob die Schultern. „Brochettenspieß … Teigpiekser …“ Seufzend drehte sie sich zu ihm herum. „Du kannst es nicht lassen, wie?“ Langsam nahm Raphael die Zigarette aus dem Mund. „Nein“, sagte er hart, „der Mann … Malouf Muhamad …“

„… oder wie er hieß …“, fiel Anna ihm ins Wort.

„… oder wie er hieß … er wurde in Flor Bertrands Küche gekillt“. Raphael sah, dass Anna auf seine um die Zigarette geballte Faust starrte. „Raphael …“, flehte sie. Raphael funkelte sie an. „Was?“

Er klemmte sich die Belga wieder zwischen die Lippen und rollte an seinen Platz zurück. Da hatte Dovenhofs Lieblingsfranzose ja ein echtes Groupie. Und nicht nur eines, wenn er das eifrige Schweigen um ihn her richtig deutete. „Ich werde eine Durchsuchung beantragen“, sagte er über die Schulter. „Einen guten Abend zusammen!“

Er zitterte schon wieder, als er draußen die Zigarette ansteckte. Er könnte jetzt auf seiner verdammten Couch sitzen und bei einer Vorabendserie auf Grit warten. Sie würden dann gemeinsam den Tisch decken und essen, während die Abendnachrichten liefen.

Er drückte die Kippe aus und warf sie in den Aschenbecher.

Die Leichenschauhalle des städtischen Krankenhauses AZ St. Jan verströmte die immer gleiche Kälte. Das immer gleiche grünlich fahle Licht. Die Ärztin, die ihn hereingelassen hatte, führte ihn zu der Stahlplatte, auf der der Mann lag, der vielleicht Malouf Muhamad hieß. Die Ärztin hob das bleiche Tuch und wies auf die unscheinbare Einstichstelle. Raphael biss sich auf die Lippen. An der Lende. Wie im Bericht beschrieben. Man hatte den Mann tatsächlich hinterrücks erstochen.

Raphaels Blick wanderte über die wulstige, grobstichig geschlossene Naht, die sich über den Bauch des Afrikaners zog, von unten an bis gegen den Brustraum. Er dachte an gefüllte Gans und an seinen eigenen Bauch. Das Netzwerk aus Narben, die abschwollen mit der Zeit.

Raphael seufzte. Das hier würde nicht vernarben. Nie mehr.

„Der Durchmesser der Waffe beträgt zwischen 0,8 und 1,2 Millimeter, die Einstichtiefe ca. zwölf bis fünfzehn Zentimeter“, erklärte die Frau. „Zwischen dem Stich und dem Eintritt der Bewusstlosigkeit können bis zu zwanzig Minuten vergangen sein.“

„Rechts- oder Linkshänder?“, fragte Raphael mechanisch. Die Frau sah ihn an und zuckte die Schultern. „Schwer zu sagen“, murmelte sie.

Raphael nickte und sie bedeckte den Toten wieder. Als sie den Stoff über den Kopf ziehen wollte, legte Raphael seine Hand auf ihre und sie ließ das Tuch sinken.

„Ich lasse Sie jetzt allein“, sagte sie. Raphael nickte ihr zu. „Danke“. Seine Stimme klang rau. Die verdammten Zigaretten.

Er besah das Gesicht lange. Es trug noch immer diesen kindlich erstaunten, fast beleidigten Ausdruck. Unverändert. Natürlich. Unverändert auch der Gedanke, der ihn roh wie beim ersten Mal überfiel: Einst hatte er dem Mann das Leben gerettet. Und seins dabei zerschreddert. Wozu das Ganze? Wozu? Er zog das Tuch über das graue Gesicht und fuhr nach Hause.

Nachts tigerte er durch die Wohnung und dachte nach. Da waren so viele Dinge, die er nicht verstand. Und er würde wenig Zeit haben. Irgendetwas sagte ihm, dass er wenig Zeit haben würde. Vielleicht würden sie ihm den Fall wegnehmen.

Vielleicht würde ihm was passieren.

Auf seinem Handy war es viertel nach drei. Schlechte Zeit zum Denken. Eher für das Gegenteil. Raphael nahm den Kopfhörer und suchte seinen Lieblingssong. High sein. Er stellte auf Repeat und schob den Lautstärkeregler hoch. Fucking high. Ein paar entscheidende Teile an ihm waren noch ganz, aber niemand interessierte sich dafür. Niemand außer ihm.

Drei Wochen vor dem Unfall hatte seine Freundin Schluss gemacht. In der SMS hatte was davon gestanden, dass er den Hintern nicht hochkriegte. Das war verdammt richtig. Mühsam hievte Raphael sich in eine bequemere Position und schloss die Augen. Er rief sich ihr Bild in Erinnerung, aber es gelang nur noch halb. Er knöpfte seine Jeans auf. Es würde nicht nötig sein.

Respekt, wer’s selber macht, dachte er grimmig, als er sich mit hastigen Händen hoch und höher schaukelte. Er dachte an Helen oder wie sie hieß. Grit hatte ihm ihre Nummer gegeben; Grit, die alles wusste und alles sah, und der nichts Menschliches fremd war. „Meine Patienten sagen, dass sie gut ist“, hatte Grit erklärt, als sei es das Normalste von der Welt. Helen war bei ihm gewesen, aber er hatte zu viel Angst gehabt.

Raphael wartete, bis er zu Atem gekommen war, und rollte ins Bad. Das mit Helen war eine Weile her; jetzt würde es anders sein.

Nach drei Stunden riss der Wecker ihn aus komatösem Schlaf. Im Büro begrüßte ihn angestrengte Heiterkeit. Er hatte jetzt einen Mordfall. Glückwunsch, Glückwunsch. Jemand stellte einen Becher Kaffee vor ihn hin. Raphael kniff die Augen zusammen. Nette Geste. Zu nett. Aber vielleicht wollten sie ihn nur wiederbeleben; der Untote im Spiegel war leider er selber gewesen. Er nippte von der vertrauten Plörre und versuchte dankbar auszusehen. Den halbvollen Pappbecher zwischen den Zähnen, rollte er an die Tafel und setzte sein Schreibwerk fort.

Zumindest hatte er das vorgehabt, bis er die Tafel tatsächlich sah. Verdammt.

„Wo ist meine Skizze?“, fragte er, als er seine Stimme wiedergefunden hatte. Er fragte es noch zweimal, bis der erste es aufgab, den Taubstummen zu spielen. Jan räusperte sich. „Die Putzfrau …?“, bot der Kollege vage an.

Raphael wartete, aber da kam nix mehr. Langsam stellte er den Kaffee auf den Boden.

Seine Hand bebte ein wenig, als er die Kappe des Stifts abzog und sich an die jungfräuliche Fläche heranmachte. Reiß dich zusammen, Mann. Er sog den alkoholischen Geruch ein und rekonstruierte mit harten Strichen den Status Quo, der sich in schlaflosen Stunden in sein Gehirn gebrannt hatte, unauslöschlich. Es dauerte nicht lang. Dann rollte er ein wenig zurück und betrachtete das Spinnennetz, in dem sie alle hingen. Bertrand. Ronny Verstraeten. Ein leerer Kreis, den er mit Namen füllen würde, sobald er mehr über die Flüchtlinge vom Lkw wusste. Und ein Toter, der sich Malouf genannt hatte, als man ihn damals aus dem Container gefischt hatte. Keine Papiere. Das Übliche.

„Wenn es dir zu viel wird …“, säuselte eine Stimme an seinem Ohr. So schnell. Raphael fuhr herum und stieß gegen den Kaffeebecher. Er hatte verdammt recht gehabt. Aber ausgerechnet Anna. „… dann sag ich Bescheid … “, knurrte er, mühsam beherrscht, und wandte sich abrupt seinem Schreibtisch zu, während Anna den Kaffee mit einem Papierhandtuch vom Boden sog. „Sorry“, murmelte er. Das hier war erst der Anfang. Er musste seine Kräfte schonen.

Er blätterte in der Akte, die endlich von der Ausländerbehörde gekommen war. Der Afrikaner hatte seinen Fall durch alle Instanzen gepeitscht und sich seiner Abschiebung widersetzt, bis der Große Steuermann ihn aus dem Spiel nahm. Game over. Dabei war er fast am Ziel gewesen. Die Stelle bei Bertrand, die sie bei der Behörde irgendwie übersehen hatten, musste wie ein Sechser im Lotto für ihn gewesen sein. Und dafür hatte er nicht mal Pech in der Liebe gehabt: Die letzte Eintragung war ein Ansuchen auf die Bestätigung der Heiratsfähigkeit gewesen.

Raphael rollte an die Tafel zurück und wob eine weitere Person in sein Netz. Er nannte sie Braut. Vorläufig.

Sie störten ihn nicht mehr, aber die Blicke reichten. Raphael wollte „Dovenhof“ schreiben und ließ es. Er hieb die Kappe auf den Stift. Das mit der Tafel war ein verdammter Fehler gewesen. Wütend kritzelte er ein Blatt Papier voll. Zerknüllte es. Er wollte offen mit ihnen sein. Er musste offen mit ihnen sein. Er brauchte sie.

Alleine würde er das hier niemals schaffen.

Im Hof war es schattig und kühl. Raphael rieb Schweiß von der Stirn. Er ahnte zu viel und wusste zu wenig. Als er die dritte Belga aus der Schachtel klopfte, ließ das Zittern nach. Er würde auf das Boot gehen. Die Brabantia. Es gab sie immer noch. Sie war immer noch ein Flüchtlingsboot. Es gab andere Plätze für Asylanten, aber keinen, den jemand kurz vor seinem Unfall abgefackelt hatte. Neue Erkenntnisse, was? Heftig sog Raphael die Glut gegen den Filter, bis die Hitze seine Fingerkuppen traf. Er würde alleine gehen. Er war Hauptinspektor. Er war niemandem Rechenschaft schuldig.

In der Kantine heuchelten sie Normalität. Die Kinder. Die Schwiegermutter. Der Urlaub. Das Geld. Schweigend nahm Raphael das Tablett in Empfang, das die Bedienung ihm brachte. Es war verdammt erniedrigend, aber als an der Kasse zum zweiten Mal sein komplettes Menü zu Boden gegangen war, hatte er entschieden, dass es die bessere Option war. Es hatte einen Riesenstau gegeben und eine Riesensauerei; das ganze Haus hatte gegafft. Die Wiederholung war das Beste gewesen, sein ganz persönlicher Bonus-Track. Raphael piekte Pommes auf die Gabel, bis zum Anschlag. „Und wenn es doch Bertrand war?“, stichelte er mit vollem Mund. Bertrand Bastard, dessentwegen er bis zum nächsten Ersten mit einem halb fertigen Tattoo herumfahren würde. Wenigstens sah es keiner.

Keine.

„Das glaubst du doch nicht wirklich“, Anna tupfte Dressing von den Lippen. Sie hatten Piet von Topfi und Gourmetfix und Galena erzählt, aber er hatte sie ausgelacht. Alle beide. Einen Moment lang hatte Raphael geglaubt, dass Anna auf seiner Seite wäre. Trotzig tropfte er das zweite Tütchen Mayo über seine Pommes. „Gib mal“, sagte er und wischte die kräftigen Finger in Annas Serviette. Die Bedienung brachte ihm grundsätzlich keine.

Anna lachte. „Du hast eine schmutzige Fantasie“, sagte sie. Raphael grinste. Weibliche Logik. Aber verdammt zutreffend.

Zurück in der Intimität des Büros ließen die Kollegen ihre Hüllen fallen. Ein Mordfall. Das muss doch sehr belastend für dich sein. Raphael. Du brauchst das nicht zu machen, das weißt du, nicht wahr. Ein andermal vielleicht. Bestimmt. Aber doch nicht jetzt. Es ist zu früh. Zu viel. Zu schwer. Du bist doch - - - Du hast doch keine - - - Du weißt schon. Raphael.

Hektisch plapperten sie an ihn hin. Von mittäglicher Mattigkeit keine Spur. Sie mussten das beschlossen haben, als er im Hof rauchen war. Ein Wunder war das nicht. Jetzt war es ein erstklassiger Fall. Jetzt würden sie es gerne selber machen. Und zwar diskret. Raphael schüttelte schweigend den Kopf. Nicht mit ihm.

Der Durchsuchungsbeschluss ließ auch auf sich warten. Er musste mehr Druck machen. Er musste lauter sein. Er musste höher zielen. Er nahm den Stift und schrieb „Dovenhof“ in sein Spinnennetz.

Jetzt wurden sie noch hektischer. „Das kannst du nicht machen“, keuchte Piet. „Lass das. Bitte.“ Raphael verschränkte die muskulösen Arme vor der breiten Brust. „Nein“, sagte er hart. „Es gibt da eine Verbindung und du weißt es.“

„Du gehst zu weit, Raphael.“ Raphael registrierte den mühsam gezügelten Zorn in Piets ausdrucksloser Stimme. Gleich würde es losgehen. Er wartete, die Arme ruhig verschränkt. Piet hielt ihm einen Schwamm hin. „Mach das weg …“, blaffte er. Raphael starrte ihn an. Nur mit Hunden sprach man so. „Nein, verdammt!“ Jetzt war er laut. „Es ist mein Fall!“, schrie er. Plötzlich war ihm ganz heiß. Er war wieder zurückgekehrt, endlich. Er hatte drei verdammte Jahre gebraucht, um so weit zu sein. Er würde nicht aufgeben. Niemals.

Sie sahen, dass er zitterte, als er jetzt die Arme voneinander löste und sich schützend vor die Tafel stellte. Sie sahen, wie er nach Atem rang. Wie seine Pupillen zuckten. Der Quotenkrüppel. Piet biss sich auf die Lippen. Dovenhof hatte ja so recht. Was für ein billiges Theater. „Hör auf“, sagte er kalt.

Längst schaute das ganze Büro. „Geht wieder an die Arbeit!“, schnaubte Piet, ohne den Blick von dem Hauptinspektor zu nehmen, der ein erbärmlicher Polizist und ein noch erbärmlicherer Schauspieler war.

Raphael hatte zu stöhnen begonnen. Seine Hände suchten die Greifreifen der Räder und fanden sie nicht. Dann ging alles sehr schnell. Plötzlich sackte er zusammen. Ein, zwei Sekunden hing er schief in seinem Rollstuhl. Dann schlug er auf den glattgewienerten Boden hin, wo er leblos liegen blieb.

Anna stürzte zu ihm. „Raphael!“, sie schüttelte ihn. „Raphael?!? RAPHAEL!!!“

Kapitel 3

Langsam tastete er den Kopfverband ab. Die Kanüle an seiner Hand. Er sollte jetzt die Augen aufmachen. Später vielleicht. Schmerz rollte heran, wie Brecher auf Sand, bis der Schlaf ihn wieder aufs Meer hinaustrug.

Seit die Haie ihm vor Madagaskar beide Beine abgebissen hatten, war er der König der Piraten. Es war sein Schiff, das unter vollen tiefschwarzen Segeln durch südliche Meere schoss. Es waren seine Leute, die seine blutigen Verbände wechselten und ihm Rum und Brandy einflößten. Die letzte Schlacht war heftig gewesen. Irgendwann kam ein Boot. Piet stand darin. Er kam näher. Er sagte, wie leid es ihm tue, und richtete Grüße von Dovenhof aus. Raphael wollte ihn ins Wasser stoßen, aber dann fiel er selber rein. Was für ein beschissener Traum. Er machte die Augen auf. Da waren Blumen. Raphael fingerte nach der Karte. Die Vase fiel um. Jetzt war er wirklich nass. Er hob die durchtränkte Karte von der Bettdecke. „Gute Besserung. P. Dovenhof“. Dieser Arsch.

„Immer diese Wörter … Wann werden Sie endlich entlassen?“, fragte eine schwache Stimme. Raphael versuchte seinen massigen Körper auf den Ellenbogen zu stützen und das im Nebel tanzende Gesicht im Nachbarbett zu fokussieren. „Wie lange bin ich hier, verdammt?“

„Zu lange. Viel zu lange. Bitte hören Sie auf zu fluchen“, murmelte der Mann.

„Wie lange, ver… Wie lange?“

„Zwei Tage. Zwei Tage zu viel.“ Der Mann drückte auf den Klingelknopf. Als die Schwester kam, wies er stumm auf das überschwemmte Bett neben ihm. „Lassen Sie ihn gehen“, flehte er, als Raphael mit Hilfe eines robusten Pflegers zittrig in seinen Rollstuhl kroch, damit sein Bettzeug erneuert werden konnte. „Gute Idee“, sagte Raphael. Dann erbrach er sich. Der letzte Becher Rum war wohl zu viel gewesen.

Als er sauber gewaschen in seinem frischen Bett lag, kam er das erste Mal richtig zu sich. Zwei Tage. Seine großen Hände fuhren über den eingewebten Schriftzug in den Laken. „AZ St. Jan“. Zwei Tage, in denen er nicht an seinem Fall gearbeitet hatte. Er nicht und vermutlich auch sonst niemand. Jedenfalls nicht in seinem Sinne. Verdammt.