Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Universidad EAFIT

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Spanisch

Esta novela de asunto, al parecer intrascendental –las intrigas y conspiraciones de los parientes lejanos de un rico solterón para hacerse con su herencia, para demostrarle al viejo enfermo, por medio de zalamerías y falsos afectos, que son merecedores de ella–, logra, según advierte Jorge Alberto Naranjo, tener al lector pendiente de la trama y sostener el interés hasta el final, como toda buena novela de intriga. Cierta concepción tragicómica del mundo de Rara Avis sustenta momentos de desencanto y escepticismo, aunque también, continuidad de orden; la tierra como dominio e identidad de una persona o de una comunidad está tan presente como ahora, arraigo y desarraigo, alegría y amargura de lo telúrico, como frutos al sol o marchitos en la sombra; los intereses y ambiciones, evidentes para unos, enmascarados para otros, como juego de engaños y simulaciones, es en Rara Avis un estímulo inagotable de cómo la literatura cuestiona o reafirma la vida, o, más bien, de cómo la vida se refigura en la literatura.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 221

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

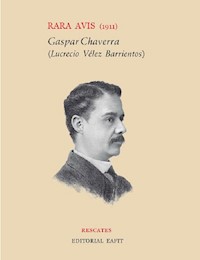

Chaverra, Gaspar, 1850-1925

Rara avis / Gaspar Chaverra. – Medellín: Editorial EAFIT, 2020

196 p.; 21 cm. -- (Colección Rescates)

Originalmente publicada: Medellín: Librería Restrepo, 1911

ISBN 978-958-720-656-2

ISBN: 978-958-720-657-9 (versión EPUB)

1. Novela colombiana. I.Tít. II. Serie.

C861 cd 23 ed.

C512

Universidad EAFIT – Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas

RARA AVIS

Primera edición: Medellín MCMXI (1911)

Editado por Librería Restrepo-Medellín

COLECCIÓN RESCATES

Primera edición en la colección Rescates

© GASPAR CHAVERRA (LUCRECIO VÉLEZ BARRIENTOS)

© EDITORIAL EAFIT

CARRERA 49 No. 7 SUR - 50 TEL. 261 95 23, MEDELLÍN

http://www.eafit.edu.co/fondoeditorial

Correo electrónico: [email protected]

EDITORA: Claudia Ivonne Giraldo G.

CORRECTOR DE PRUEBA: Cristian Suárez Giraldo

DISEÑO DE COLECCIÓN: Alina Giraldo Yepes

ILUSTRACIÓN CARÁTULA Y GUARDAS: Alejandro García

ISBN: 978-958-720-656-2

ISBN: 978-958-720-657-9 (versión EPUB)

Universidad EAFIT | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad. Decreto Número 759, del 6 de mayo de 1971, de la Presidencia de la República de Colombia. Reconocimiento personería jurídica: Número 75, del 28 de junio de 1960, expedida por la Gobernación de Antioquia. Acreditada institucionalmente por el Ministerio de Educación Nacional hasta el 2026, mediante Resolución 2158, emitida el 13 de febrero de 2018.

Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio o con cualquier propósito, sin la autorización escrita de la editorial.

Diseño epub:Hipertexto – Netizen Digital Solutions

NOTA DE LA EDITORA

Publicada por primera vez en 1911, Rara Avis conserva la actualidad y vigencia suficientes para que el público, más de cien años después, reconozca en ella la profunda preocupación de su autor por eso que llamamos “el alma humana”, esa suma de alturas y bajezas que develan los personajes que le dan vida a la trama. Si en ese aspecto es actual, en cambio nos retrata a una Medellín que ya no está, que se fue definitivamente y que solo la fotografía o la literatura de buena raigambre logran revivir para hacernos pasar una rica temporada en el pasado. Con la ciudad nos regresa a las costumbres de las gentes que vivían en este pueblo grande, sus intereses, preocupaciones y modos de entender el mundo.

Esta novela de asunto, al parecer intrascendental −las intrigas y conspiraciones de los parientes lejanos de un rico solterón para hacerse con su herencia, para demostrarle al viejo enfermo, por medio de zalamerías y falsos afectos, que son merecedores de ella−, logra, según advierte Jorge Alberto Naranjo, tener al lector pendiente de la trama y sostener el interés hasta el final, como toda buena novela de intriga.

El lenguaje que utiliza Lucrecio Vélez Barrientos, o Gaspar Chaverra, ya para la fecha de su publicación se “siente” intencionalmente arcaico. Expresiones en latín “provenientes del derecho romano casi todas”, según Jorge Alberto, y otras palabras y expresiones que estuvieron en uso a comienzos del siglo XIX, hacen pensar que el autor de Rara avis “añorara” el pasado que queda atrás, una nostalgia por el tiempo en que fuimos también la España colonial, que se percibe como mejor, más noble y seguro. De esa nostalgia habla la descripción de la vieja hacienda, Palenque, en donde vive don Luis Benavides en compañía de una pareja de negros libertos, que son sus únicos afectos y que lo quieren como a un amo, como a un padre y un poco más.

Parientes mezquinos y modernidades que empiezan a confundir las ideas de las gentes de la apacible ciudad son el argumento sobre el que apuntala el autor su crítica social y religiosa, su defensa de unos profundos valores cristianos sin mojigaterías y falsedades, de los que la riqueza y corrección del lenguaje empleado dan cuenta.

Esa riqueza léxica, que en principio puede ser un impedimento para que los lectores contemporáneos comprendan la trama y el argumento, es uno de los grandes tesoros de la novela de Chaverra. Creemos, como Jorge Alberto Naranjo, que el autor se encargó en cada caso de contextualizar las palabras “raras” y, por tanto, nuestra decisión fue no agregar un vocabulario al final del libro a fin de “facilitarles” la lectura a quienes enfrenten este delicioso revivir de nuestro pasado, pese a ser tan actual, tan presente.

Esperamos que esta rara ave de nuestra literatura y ese personaje entrañable, don Luis Benavides −a pesar de no hablar casi en la novela−, sigan demostrando las razones por las que nuestra literatura pasada debe ser rescatada del olvido, como se rescata una historia familiar largamente añorada. Una filiación que nos haga comprendernos, conocernos y, por qué no, con luces y sombras, enorgullecernos.

PRESENTACIÓN

Lucrecio Vélez Barrientos, Gaspar Chaverra (Bello, 4 de febrero de 1850 – Medellín, 15 de noviembre de 1925) está en el Museo Cementerio San Pedro de Medellín: en su tumba, solemne, bella y lánguida como muchas en su época, una mujer se arrodilla mientras se apoya con sus codos en la mesa del mausoleo, y con sus manos en oración se dirige a un Cristo crucificado que tiene en frente. Entre sus vecinos cercanos y lejanos están Jorge Isaacs, Manuel Uribe Ángel, María Cano, Juan José Botero, Efe Gómez, Ciro Mendía, Fidel Cano, César Uribe Piedrahíta, y Epifanio Mejía (por lo menos hasta el año 2000, cuando sus restos fueron trasladados a Yarumal, su tierra natal). Quizás para muchos lectores represente poco o sea indiferente alguna de estas tumbas; y prefieran, mejor, abrazar la presencia viva de las obras. Para otros, por qué no, en estas tumbas permanece parte de la memoria literaria de una cultura y un territorio. La muerte y sus monumentos nunca se han reducido a una mirada; al contrario, así como cada persona es una vida, también es una muerte, y a nuestros ojos revive y remuere el mundo cada vez.

Si redujéramos nuestras lecturas a eso que los cánones literarios denominan “grandes” o “mayores” escritores, entonces mucha de la literatura se silenciaría sin remedio. Pues, para seguir con los opuestos, si dejáramos de lado a los “pequeños” o “menores” autores sucedería que tendríamos solo ante nosotros las “cimas”, los “picos”. Nuestra realidad de lecturas estaría hecha de “alturas”, de “resplandores”; y entre tantas alturas y resplandores, quizás de algunos “mareos” y “encandilamientos”. Esos pequeños o menores, a nuestro parecer, son el camino a esas alturas. Son raíz y estructura de tradición. Y eso es lo que sustenta esta COLECCIÓN RESCATES, y este nuevo volumen dedicado a la reedición de Rara Avis (1911) de Gaspar Chaverra.

Junto a ese narrador cimero que es Tomás Carrasquilla, hay en la primera mitad del siglo XX en Antioquia importantísimos creadores de historias: amenos, ingeniosos, agudos. Los mismos Efe Gómez y Ciro Mendía, por ejemplo. Pero hay otros, menos conocidos, que son iluminadores para entender una época, ya sea por la moral de sus personajes y las tensiones entre ellos (distancias sociales, jerarquías culturales, abismos económicos, prejuicios morales), como por las construcciones de un estilo: las obsesiones de un autor, aquello que oculta o evade, las insistencias y reiteraciones de ideas y opiniones, y cada una de sus decisiones en la configuración interna y visible de sus historias. Gaspar Chaverra y su Rara Avis es una de esas estaciones en las que vale la pena detenerse para comprender, para expandir horizontes de contrastes. No es que sus temas y formas se hayan superado, no se trata de obsolescencia, sino de apertura a los orígenes y tránsitos.

Cierta concepción tragicómica del mundo de Rara Avis sustenta momentos de desencanto y escepticismo, aunque también continuidad de orden; la tierra como dominio e identidad de una persona o de una comunidad está tan presente como ahora, arraigo y desarraigo, alegría y amargura de lo telúrico, como frutos al sol o marchitos en la sombra; los intereses y ambiciones, evidentes para unos, enmascarados para otros, como juego de engaños y simulaciones, es en Rara Avis un estímulo inagotable de cómo la literatura cuestiona o reafirma la vida, o, más bien, de cómo la vida se refigura en la literatura.

Reeditar no es un trasladar un texto a un mismo u otro formato de publicación. Es dar una nueva vida, permitir que una obra siga en diálogo. Por ello, el primer movimiento es el cuidado y el respeto a ese pasado en el que sigue viviendo la obra. Y el segundo, y tal vez el más difícil, es cómo lograr darle una voz para que sea puente entre ese pasado y nuestro presente. Es como tratar de iluminar una opacidad desde lejos para percibir detalles, contornos, matices, pliegues. Rescatar, para esta colección, no es ir en el auxilio de obras, pues ellas no están moribundas; es despejar un camino para que ellas lleguen a nosotros, y a otros más, con la facilidad de lo que fluye porque aún tienen voz y palabra para ser escuchadas. Rescatar es alimentar el ansia de conocer, de reconocer, el deseo y el deber de estar junto a la memoria que define y que, al ser iluminada, también nos devuelve su luz. Rescatar es agradecer. Es celebrar. Conmemorar.

EDITORIAL EAFIT

RARA AVIS

NOVELA

I

En el opulento valle que riega el río Aburrá talando las tierras ribereñas, hay un rincón al medio día, llamado La Sabaneta, que debió ser el vientre de la fecundidad cuando lo ocuparon los conquistadores; porque hoy, después de dos siglos de surcarlo la reja del arado sin que el gañán se acuerde de la caricia del abono, mantiene lleno el hórreo y en pie la promesa de futuras cosechas que verdean en las robustas hojas del plantío.

Al sur de aquella tierra se levanta el cerro de Pandeazúcar; al norte es amplio el horizonte, y por los flancos oriental y occidental se perfilan sobre el azul purísimo del cielo dos ramales de la cordillera de los Andes. Aquel paisaje es notablemente hermoso, pero tiene la monotonía de lo perenne: la luz vivísima, el cielo siempre azul, el árbol eternamente vestido, el arroyo no descansa de chapotear y de correr, el mismo pájaro sobre la misma rama, julio igual a enero. Siempre la misma página del libro abierta en el romanticismo del verano.

Esta fue la tierra elegida por el asturiano Juan Vélez, con ojo certero, para fijar su residencia. Llamado El Melero por haber importado aquí la caña dulce y elaborado su jugo en la forma de miel y panela actuales, fue don Juan Vélez de Rivero el español de más honda prosapia que vino a Antioquia, si se exceptúa al Mariscal Jorge Robledo, más renombrado y famoso, como de glorias cruentas, pero que no dejó descendencia. La de don Juan, por el contrario, se extendió y se extiende todavía con la prodigiosa fecundidad de la tierra originaria.

No estaba don Juan cortado al gusto de la estética moderna, y su fe católica, no exenta acaso de algunas supersticiones españolas, no se apuntalaba con el rodrigón de ninguna filosofía; y por eso, seguramente, era entera y profunda. Debajo de la roca primitiva de aquella naturaleza asturiana, cubierta con toda la frondosidad de la selva, estaba el oro puro, sin mezclas ni aligaciones de ninguna clase, y brillaba natural y espontáneo en rasgos de carácter varonil que la tradición guarda y trasmite, sin mucho fruto desgraciadamente. La sangre, sin la savia del cruzamiento, se esfuma al través de las generaciones, como las crecientes de las aguas al alejarse de su origen. Es lo que va sucediendo con los descendientes de don Juan, con raras excepciones que recuerdan el tronco de la casa solariega. Su vanidad, si alguna tuvo don Juan, la cifró siempre en su palabra recta y honrada como su buena conciencia. Sabía firmar a duras penas; pero tampoco lo había menester, porque él no hubiera puesto nunca su firma por caución de su palabra. Hombre de pelo en pecho, batía la tierra a pata limpia con su atalaje recio de manta y arpillera. No le apuraba la forma exterior de las cosas. Era de aquella escuela positivista de entonces, que se regalaba con el trabajo y se dormía, buchona de cena, después de rezar el rosario.

II

En doscientos años hemos logrado, con inauditos esfuerzos, comunicar en parte el solar de Juan Vélez con la capital del departamento, por medio de una carretera nominal. Doscientos años para dos leguas de carretera no representarían un esfuerzo de trabajo admirable para la raza de la “ruda labor”, si no se tuviera en cuenta que esas dos malas leguas de camino representan las treguas de paz que hemos tenido en cien años de pelea. En progreso tan lento no ha sido posible meter al terruño ninguna revolución industrial, porque cuando viene el arado americano, viene también la explosión brutal de la guerra y lo ataja. A fuerza de lucubraciones políticas y filosóficas y de no hacer nada por el movimiento industrial, que es la vida y la paz de los pueblos, hemos llegado al desastre de las revoluciones; y por eso hoy se ven frescos en La Sabaneta, como en todas partes, los rastros de los conquistadores. No nos movemos para el bien, y reina la misma superstición en todo. Allí esta el gañán sabaneteño, en lo más próspero de la comarca, conduciendo la reja que nos trajeron de España; la misma miel gorda, para hacer las mismas pelotas de dulce; la eterna evolución del azúcar; y el pobre campesino, el que nos mantiene a todos, con la ruana al hombro y la pata en el suelo, llevando su carga de miserias y olvido.

En el teatro de los acontecimientos de la presente narración, la vida no se ha movido para progesar; no por culpa de aquellos campesinos, gente siempre lista para el trabajo y propicia para el bien, sino de los que fatalmente los han empujado por los caminos del mal.

Casó el cachupín asturiano con doña Manuela de Toro Zapata, tan linajuda y cachona, que don Juan tuvo que repasar el Atlántico en busca de su bagaje nobiliario, para hacerse con la blanca mano de doña Manuela. Tras dilatado viaje, de peligros y penalidades sin cuento, regresó don Juan, de España, con la probanza nobiliaria escrita en caracteres de oro sobre piel de chivo. Una barbaridad de nobleza. Ahora, cuando se da la ilustre sangre inglesa, sin regateos y sin asco, por los millones de los burgueses americanos; ahora, cuando se hace sin escándalo el trueque de los escudos nobiliarios por los escudos de oro, y aun de balde; ahora, cuando el positivismo clásico del capital ha triunfado en toda la línea sobre el romanticismo insípido de los blasones, el detalle aparecerá ridículo y pueril. Entonces, no. Entonces un ilustre abolengo valía muchísimo más que un padre millonario. Hoy las cosas han cambiado; con la excepción, aquí en Antioquia, de algunos Benavides, descendientes de don Juan Vélez de Rivero, que a través de la trasformación social, que va fundiendo en una sola todas nuestras razas, rinde culto de latría a la limpieza de la sangre, que ellos dicen.

III

Remontando la corriente de sus antepasados, iba don Luis Benavides a parar al tronco sano, noble y prolífico de don Juan y doña Manuela. Venía, por línea materna, a ser chozno del preclaro capitán asturiano; pero había brotado del seno materno como un retoño que arranca del primitivo tronco. Era un hombre antiguo con una indumentaria nueva, que bajo el modernismo de las costumbres actuales sentía la nostalgia de aquellos tiempos que él iba viviendo en la memoria de sus antepasados, sin ser rebelde al progreso.

Hombre de austeridad puritana y honradez completa, se escocía haciendo comparaciones entre aquellos tiempos, para él de ingenuidad en las palabras, sencillez y moralidad en las costumbres, verdad sabida y buena fe guardada; y estos, de doblez en los tratos, falacia en las relaciones y relajación en las costumbres.

En sus estudios antropológicos de oído no hacía cuenta don Luis de la actual complicación numérica, y fundía aquella sociedad minúscula de entonces en el molde moral de don Juan Vélez y otros tíos de la laya; y juzgaba la actualidad por los escándalos que le llevaba a su retiro de Palenque, semana por semana, la prensa periódica y algún pariente suyo que iba los sábados con la crónica sensacional de la ciudad, que es la crónica del pecado y el delito.

Hasta del beneficio de los progresos materiales llegó a dudar don Luis. Entre la admiración que le causaba la rapidez de la locomoción actual y los avances de la incredulidad y de la corrupción, que él atribuía a aquella comunicación fácil, se quedaba perplejo. Tal vez pensaba él, nos hemos corrompido a fuerza de revolvernos.

Trayendo de allá y llevando de acá, con recuerdos que lo detenían y progresos que lo empujaban, fue formando don Luis un enredo de ideas y costumbres de un efecto anacrónico y extraño. Semejante a un barco atracado a la orilla, a quien las olas tiran mar adentro, no se atrevía don Luis a soltar las amarras, temiendo por el bagaje de sus antepasados; pero se encaramaba a lo más alto del trinquete a divisar hacia lo lejos, pensando acaso en alguna transacción posible.

Su casa de Palenque, una casa amplia y vieja, con muchos corredores, aposentos palitroques, zapatas y pilares, era una imagen material de su estado psíquico. Allí, al lado de la mecedora de rejilla con su antimacasar de encaje de bolillo, había un tarimón diluviano tendido con dos alfombras de Pasto, del tiempo de Nariño y junto a la consola deslumbrante de barniz, se paraba el taburete de vaqueta y patas cuadradas, con su pájaro al respaldo.

En el corredor delantero, que daba al poniente, había un escaño prehistórico y dos sillas poltronas que se recostaban sobre una tabla para guardar la indemnidad de la pared. En ese corredor se sentaba el señor Benavides, todos los días, desde la puesta del sol, solo o acompañado de alguno o algunos convecinos que venían a recoger de sus labios las noticias de la Villa, o las sapientísimás lecciones que les daba sobre agricultura, o las interesantes anécdotas del tiempo viejo, del que tenía una copia inagotable. Era gran memorista, de buena sindéresis y médico in partibus. Se les había metido en La Sabaneta que aquel hombre, tan distinguido y bien puesto, debía ser doctor; y, quieras que no, tenía que recetarles a los pobres y aun a muchas familias acomodadas, que a fuerza de verlo hacer curas maravillosas, en virtud de lo inocente de sus remedios, acabaron por tenerle una fe profunda.

IV

También intervenía a veces como juez de paz, en las diferencias que sobre la propiedad solían suscitarse entre los vecinos; pero la propiedad se arriesga menos fácilmente que la salud o la vida. Esta la ponían, con la mayor tranquilidad y confianza, en manos de don Luis; pero, cuando se trataba de lo otro, por rareza se conformaba la parte vencida con el fallo adverso, y detrás de la opinión del magnate se venía el pleito. Pura cuestión de positivismo nativo; cuestión económica, además, que consiste sencillamente en que vida tenemos todos y plata no, en lo cual discrepaba don Luis de la opinión general y de la particular de don Juan Valera; y eso que en Medellín, con el proceso en la mano, se le tenía por miserable, tacaño y cicatero. Decían las comadres que nunca daba nada para ninguna obra buena; que estaba acumulando riquezas para calentarlas en vida y después dejárselas a una runfla de parientes tan ricos y tan ñoños como él; porque el señor Benavides, para decirlo de una vez, era célibe y refractario al estado. La ley atávica de la evolución orgánica se había parado en él como en una especie inactiva. Visto por esta faz, era don Luis la X de un problema biológico planteado. No tenía el amor evolutivo del renacimiento; pero tenía hondísima la moral de las afecciones. En la negrada de manumisos que ejercía la mayordomía de Palenque y en dos loros viejos que, paseándose de poste a poste sobre una caña, repetían sempiternamente las cuatro palabras mal dichas de su vocabulario, había fijado su cariño.

El corredor de los loros daba sobre una fronda de árboles frutales. Los primeros naranjos sombreaban un baño grande como un estanque, en que el señor Benavides se bañaba hasta dos veces al día, oyendo, con los carrillos hinchados de risa, el “pego pego” y el “lorito real, daca la pata” de sus loros.

A juzgar por lo que se veía, el primer puesto en el corazón del señor Benavides lo ocupaban los negros de la servidumbre; venían en seguida los loros, y los parientes por último. Estimaba y quería probablemente a toda la caterva de primos que Dios le había dado, pero sin el entusiasmo que ellos manifestaban por él en signos exteriores.

Con sus inmensas tierras de Palenque, sus ganados, sus minas del Nordeste y, sobre todo, con aquel caudal que se le suponía en dinero sonante y a daño, al cual asignaban las gentes el monto inconmensurable de lo desconocido y misterioso, había venido don Luis a ser una especie de ídolo entre sus parientes; y para el público, ya se sabe que dineros son calidad.

Era don Luis, en todo caso, inmensamente rico con relación a sus necesidades y al terruño donde vivía; pero más que a todas sus codiciadas riquezas materiales, sin excluir los negros y los loros, quería él sus timbres nobiliarios. No hubiera dado aquella piel de chivo que guardaba en caracteres de oro los blasones de su noble sangre asturiana, por todos los tesoros del mundo. Era ingénito en esta raza de los Benavides el amor a la nobleza de la sangre; y, sin embargo, lentamente se había ido mezclando en el amasijo que ha formado la raza americana. Don Luis, que había importado del extranjero en toros y caballos sementales, para mejorar la raza antioqueña, sumás respetables, era enemigo acérrimo del cruzamiento de las razas humanas; y cuando alguno le hacía notar la contradicción, respondía: Nosotros no somos de ceba ni de carga.

V

Pasando por alto la nómina de los negros de la servidumbre de Palenque, que no hace al caso, haré mención únicamente de Simón y Simona. Eran los más hechos de la mesnada. A dos dedos de ellos estaban sus ascendientes africanos. Fueron estos de aquellos desgraciados que, por un lamentable error de cuenta, trajo el Obispo de Chiapas de las costas de África, cogidos en cacería vitanda, en son de aligerar la dura condición a que los conquistadores habían reducido a los desgraciados indígenas de América. Con la importación de los negros, vino el padre Las Casas, inconscientemente, a ampliar la injusticia española y a enmarañar más los asuntos sociales.

Por excepción, estos negros Simones no fueron desgraciados, ni zizaña en el trigo, ni tósigo que viniera a envenenar la sangre cachupina, debido a su buen natural y al medio ambiente en que vivieron.

A cada triquitraque decía el señor Benavides: “Los hombres como Simón se estan acabando”. Tenía razón, porque los negros de Palenque eran de las unidades enteras que el estrago revolucionario había ido dejando.

¡Qué acatamiento aquel con que Simón y su esposa recibían las órdenes del amo, y cuán estrictos eran en la exactitud al cumplirlas!

Ahora, si el amo se sentía indispuesto, ¡qué era aquello por el pronto restablecimiento de su salud! En la huerta había mucha yerba medicinal, y la negra escogía según el caso. Ella determinaba si era menester frío o caliente. Resuelto el punto terapéutico, hacía la infusión que, bien azucarada y en punto, iba a manos del amo. No valían remilgos ni protestas. Tenía que beber. Y cuando la cosa era por el vientre, a bajar los cobertores. Tampoco había remedio, porque la mujer de Simón era de una energía indomable y quería recio.

Después del remedio venía siempre la caricia: Agora vera cómo se alivea su mercé, decía la negra con más ternura y cariño que si fuera la propia madre del amo.

Estos negros, que querían a don Luis con el corazón entero, odiaban del mismo modo a ciertos parientes que iban de visita a Palenque. Se les había metido en la cabeza que los tales primos querían a don Luis por la herencia, que aquellas zalamerías que le prodigaban eran falsas. Disimulaban la inquina en presencia del amo, por no darle ese disgusto; pero allá en la cocina soltaban a sus anchas la rienda de sus odios.

Aquella parentela acariciadora era para los negros la nube negra de Palenque. Sin ella hubieran sido, por excepción, completamente felices; pero con el instinto de la bestia, más que con la razón del hombre, habían comprendido que si su felicidad estaba vinculada al amo, su desgracia lo estaba a sus parientes.

Los miraban estos con cierto desvío amenazador, presintiendo probablente en ellos a unos competidores funestos en el cariño de don Luis. Había, pues, entre los blancos de la parentela y los negros de la servidumbre, una rivalidad honda y solapada que en el fondo de los corazones mantenía latente un odio furibundo y vergonzoso.

¿Por qué les habían ido cobrando los blancos aquel odio, cuando ellos les habían servido siempre con humildad y cariño? Era la pregunta sin respuesta que los negros se hacían a cada paso.

No veían que la querencia del amo era el hilo conductor de aquellos odios. Metidos dentro de la humildad de sus anhelos, que no iban más allá de querer y servir al amo, se escapaba a su penetración que un blanco empingorotado y rico pudiera tener celos de un negro que, una vez acabada la faena o sea, muerto el amo, se iría con la música a otra parte. Ni en sueños les había pasado a los negros por la mente la herencia del amo; y, sin embargo, los parientes veían en ellos un peligro inmenso para sus aspiraciones hereditarias. ¡Los quería tanto el amo! Don Luis, inconscientemente, había sembrado aquellos odios.

VI