Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Libros del K.O.

- Kategorie: Bildung

- Sprache: Spanisch

Una colección de reportajes periodísticos sobre la muerte en Bolivia

Raúl Mercado murió el mismo día en que decidió estrenar la camisa que reservaba para su funeral. No fue el único detalle que parecía planeado. Sesenta años antes, en una parcela familiar próxima a Suri, plantó un nogal para que un carpintero construyera el ataúd en el que quería ser enterrado. El 9 de agosto de 2002, en las inmediaciones de la terminal de autobuses de Yacuiba, aparecieron dos bolsas negras con los restos descuartizados de una niña que nunca logró ser identificada. Por los extraños derroteros de la superstición, a aquellos restos se les atribuyeron poderes milagrosos hasta convertirse en objeto de veneración para contrabandistas y traficantes. Son dos ejemplos de las historias contenidas en este libro sobre la muerte en Bolivia.

Un libro original que retrata la muerte pero también la vida desde lo cotidiano.

EXTRACTO

Un domingo templado, nueve años atrás, Raúl Mercado Salvatierra no logró terminar el hígado de su almuerzo porque le sorprendió un mareo. Eran las doce del mediodía y no se había atragantado con un trozo de carne, como muchos en Suri, el poblado boliviano en el que vivía, pensaron luego. Su cuerpo simplemente colapsó, como lo hace la tierra cuando hay un cataclismo. Y Raúl se fue a cámara lenta. Sangró un poco por la nariz. Caminó desde la puerta de la cocina hasta la del comedor balanceándose para los lados como un tentetieso y, minutos después, murió de pie, con los brazos caídos de los muñecos de trapo y la cabeza apoyada sobre el pecho de Marcelino Mendizábal, un campesino de ojos vivarachos, manos tostadas y voz aflautada que a veces lo cuidaba.

Aquella jornada, como si algo presintiera, Raúl, que acababa de cumplir ochenta y nueve años, le había pedido a la hermana de su empleada doméstica que lavara toda su ropa y las sábanas y colchas de su cama. Se había calzado el único pantalón que estaba limpio y, como no veía ninguna otra en condiciones cerca, se había puesto una camisa blanca de corte italiano que guardaba para su sepelio: la «camisa de muerto», así la llamaba. Nunca se había atrevido a utilizarla y murió mientras la llevaba encima, mientras el resto de su vestimenta, la de uso casual, se secaba al sol en el patio de su casa.

SOBRE EL AUTOR

Álex Ayala Ugarte es español de nacimiento, boliviano de corazón y tartamudo de vocación. Fue director del dominical del diario

La Razón de Bolivia, editor de periodismo narrativo del semanario

Pulso y fundador de

Pie Izquierdo, primera revista boliviana de no ficción. Colabora con medios como

El País,

Etiqueta Negra,

Paula,

Virginia Quaterly Review, Séptimo Sentido,

Frontera D,

Internazionale,

Ecos,

Emeequis y otros. Ha participado en talleres de crónica con periodistas como Alberto Salcedo, Francisco Goldman, Jon Lee Anderson y Alma Guillermoprieto, por si se le pegaba algo de ellos. Fue Premio Nacional de Periodismo de Bolivia en 2008.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 265

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

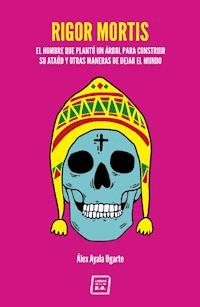

RIGOR MORTIS

El hombre que plantó un árbol para construir su ataúd y otras maneras de dejar el mundo

ÁLEX AYALA UGARTE

PRIMERA EDICIÓN:noviembre de 2017

© Álex Ayala Ugarte

© de las fotografías: Álex Ayala Ugarte (páginas 68, 80, 118, 128, 154, 174, 182, 190, 218), Jamil Chávez (página 18), Patricio Crooker (páginas 38, 48 y 94), Juan Gabriel Estellano (página 106), familia Ocampo (página 146) y Boris Heger (página 206).

© Libros del K.O., S.L.L., 2016

Calle Infanta Mercedes, 92, despacho 511

28020 - Madrid

ISBN: 978-84-16001-80-4

DEPÓSITO LEGAL:M-26788-2017

CÓDIGO IBIC: 1KLSL, DNJ, JHBZ, VFJX

ILUSTRACIÓN DE PORTADA Y CUBIERTAS:Leandro Escobar

MAQUETACIÓN:María OʼShea

CORRECCIÓN:Ana Doménech García y David Busto Izquierdo

A mis muertos, a mi hermano Fernando y a Karim, Maitane y Shannon por ser el cuarto en el que me cobijo todos los días.

Todo va a un mismo lugar.

Todo fue hecho del polvo,

y todo al polvo volverá.

(Eclesiastés 3:20)

Los difuntos son los viajeros entre nosotros.

(Edward Dorn)

La normalidad es la muerte.

PRÓLOGOPOR JON LEE ANDERSON

En este libro, tan inusual en su concepción como genial en su narrativa, Álex Ayala nos sitúa frente a la muerte en Bolivia, país que ha adoptado como suyo. Vale decir de antemano que no hay nada insalubre en la curiosidad necrofílica de Álex; no es el morbo lo que le lleva a explorar las múltiples maneras en que la vida y la muerte se entrelazan, sino una profunda fascinación por la vida misma. En las dieciséis historias que componenRigor mortis, Álex se convierte en un observador agudo y compasivo, consciente siempre de que para muchos de sus protagonistas, hombres y mujeres en su mayoría pobres y provincianos, la muerte es, de alguna manera, un destino más cercano e inevitable que para los ricos de la ciudad.

La primera historia nos introduce en la rutina de un anciano que estuvo la mayor parte de su vida vaticinando su propia muerte, a tal punto que sembró un árbol para tener la madera apropiada para construir su propio ataúd, cajón que luego mandó fabricar y que conservó durante años en un salón de su casa. Hay una crónica sobre una mascota que no quiere abandonar el hospital donde murió su dueña, y otra que habla del culto a una niña descuartizada en un pueblo de contrabandistas que la ha convertido en una santa popular.

Rigor mortises la estampa de un país donde muchas personas abrazan la muerte para soportar mejor la vida. Ante la ausencia de una explicación para las penurias y las injusticias, algunos buscan señales divinas en su dolor. Otros encuentran alivio en unos boleros de caballería que ni se cantan ni se bailan, y en un pueblo llamado Portachuelo entienden los repiques de campana de la iglesia como crónicas de muertes anunciadas.

En la historia más autobiográfica del libro, «Cómo aniquilar a tu vecino antes de mudarte de casa», Álex relata los sufrimientos de él y su familia por culpa de un vecino insoportable, un tal señor García, y lo hace con un toque de humor deliciosamente negro. En ella nos cuenta cómo llegaron al extremo de visitar a una especie de bruja, doña Anita, para lanzarle una maldición al señor García, pero se echaron atrás cuando esta les dijo que la maldición podría revertirse. Álex escribe: «Teníamos la sensación de que sería más sencillo deshacerse de un descuartizado que del señor García».

En este relato, Álex revela además algo de su propia historia. «Irse a vivir a otro país es como mudarse de casa: se deja a un lado el boceto de lo que pudo ser una vida distinta», escribe. «Yo aterricé en La Paz en septiembre de 2001. Atrás quedaron una madre muerta, un padre con el hígado trasplantado, un hermano marino y una coqueta ciudad del País Vasco, Vitoria, más apta para jubilados que para periodistas aventureros. Tenía apenas veintidós años. Me acompañaban un tartamudeo crónico, una mochila azul que todavía conservo, un par de libros que ya perdí y un par de tabletas de Biodramina contra el mareo que —craso error— creía efectivas contra el mal de altura».

Dieciséis años después, Ayala ha echado raíces en Bolivia, donde se ha hecho un nombre y ha armado familia —su mujer y su hija son de La Paz—, y escribe sobre su nuevo país como nadie.

En sus dos obras anteriores,Los mercaderes del CheyLa vida de las cosas, Álex cultivó un particular talento: el de encontrar el valor intrínseco en lo pequeño y lo mundano para resaltarlo después con una narrativa refrescante. Para este tercer libro, que recibió la primera beca Michael Jacobs para periodistas de viajes, ha recorrido Bolivia en busca de la muerte, desde el Chaco polvoriento, fronterizo con Paraguay, hasta las islitas gélidas del lago Titicaca, en el Altiplano. Lo ha hecho como lo hace todo, con una voluntad férrea para lograr su objetivo. Y el resultado es un texto exquisito en percepciones, regado de párrafos que son joyas literarias.

En su primera crónica, sobre Raúl Mercado Salvatierra, el hombre que vivió hasta su muerte en compañía de un ataúd, por ejemplo, Álex escribe así sobre el origen del nombre de la hija del protagonista: «Daily, de sesenta y un años, se llama así porque al nacer casi se muere. Porque su madre tuvo problemas durante el embarazo y un parto maratoniano. Porque nació y creyeron que no respiraba: estaba morada. PorqueRaúl, por si la perdían, hizo llamar a un cura para que la bautizara. Porque luego alzó un bote de leche en polvo de una balda. Porque en sus instrucciones, en inglés, la palabradailyera la que mejor le sonaba. Porque a continuación la pronunció: “Que se llame Daily”, dijo sin meditarlo mucho. Porque justo después la bebé, Daily, llenó con su llanto el dormitorio donde se hallaban».

En una crónica sobre Cayetano Llobet y Lastenia, su «futura viuda», Álex se permite un tono mordaz, haciéndose eco del estilo con que el difunto enfrentó su propia muerte: «A Llobet le diagnosticaron un cáncer irreversible en el hígado, y el doctor que le anunció en Chile que apenas le quedaban unos meses entre su gente lo hizo como quien pide un expreso en la cafetería: con el cuerpo relajado y la expresión vacía. Lastenia reaccionó como lo haría cualquier futura viuda: rompió a llorar, agarró a su marido y le dijo: “Te vas a morir, ¿no te das cuenta?”. Y Cayetano le respondió al instante: “¿Y tú no?”. Su réplica fue la de un columnista que sabía cuál era el momento justo para ponerle el punto final a un texto». Ahí, claro está, Álex Ayala bien podría estar también refiriéndose a sí mismo.

En este libro, Álex nos presenta, describe y despide de los vivos, muertos y moribundos de Bolivia con las frases justas. De una mujer de Oruro adicta a los velorios escribe: «Dicen que es muy empática y muy solidaria. Que siempre tiene una palabra amable para los deudos. Que es como una enciclopedia de la pena ajena y del ritual del duelo. Que la muerte es menos muerte si ella no está presente».

Para explorar Bolivia y luego dar forma a sus textos, el autor tuvo que convertirse en un velador asiduo de la muerte. Gracias a su paciencia infinita para buscar detalles,Rigor mortis, esta ofrenda de periodismo literario que nos deja, durará más que cualquier plegaria.

PREFACIO: MICHAEL JACOBS, EL SANTO CUSTODIO Y MI BILLETERA

En una ermita a diez kilómetros de Frailes, el pueblo andaluz que enamoró al escritor italiano Michael Jacobs (1952-2014), hay una pequeña cueva —que en realidad es un hoyo— en honor al Santo Custodio. Ángel Custodio Pérez Aranda, el Santo Custodio, era un aldeano de cabello corto, orejas menudas y cejas profundas que curaba enfermos sin solicitar una peseta a cambio. Un hombre de apariencia dulce y mirada afilada que se volvió muy conocido entre los moribundos. Cuando estaba vivo, algunos lugareños decían que no había malestar que se le resistiera, que su soplido era más efectivo que las medicinas, que adivinaba las dolencias de los que le pedían ayuda antes de que ellos las compartieran. Tras su muerte, en 1961, la devoción por él comenzó a transmitirse de padres a hijos. Años después, su historia se cruzó con la realidad de Michael Jacobs tras una sucesión extraña de conversaciones y acontecimientos. Y a mediados de 2015 entró a formar parte de mis imaginarios: por esto de los vaivenes del azar acabé peregrinando a su santuario y su foto descansa desde entonces en una de las divisiones de mi billetera.

Aquel verano en que me emparenté con el Santo Custodio llegué a Frailes como lo hizo Michael, sin planificarlo mucho, y el universo macondiano que se menciona en la contratapa deLa fábrica de la luz, un libro en el que Jacobs le toma el pulso al lugar y sus personajes, secuestró mis cinco sentidos. Los días que permanecí en esta antigua villa, Manolo y Merce, dos amigos íntimos de Michael, me mostraron algunos de los rincones que sedujeron a este escritor andariego de acento británico. Me permitieron revisar los títulos de su biblioteca y el cuarto donde se acicalaba, un ambiente surrealista con una tina que se fusionaba con las piedras de una colina. Me llevaron a los dominios de uno de sus principales cómplices: Manolo el Sereno, creador de la que fue bautizada como «la almazara más pequeña del mundo» y salvador de la tonadillera Sara Montiel —la Saritísima— el día que se quedó encerrada en un baño que estaba oculto tras las puertas de un armario. Me llevaron de excursión al bar de un colega periodista que me había contactado por Facebook antes de mi escapada a Frailes. Me mostraron un viejo molino que aún estaba en funcionamiento. Me hicieron degustar tapas interminables y escuchar flamenco. Me hicieron beber de una de las señas de identidad del pueblo: sus fuentes. Me contaron algunas anécdotas vinculadas al «triángulo de los suicidios», una zona misteriosa de la Sierra Sur de España donde aún hay románticos que recurren al ahorcamiento para quitarse la vida —para evitar enfrentarse a ella—. Y me trataron como a un hijo predilecto y no como a un forastero, que es lo que a fin de cuentas era.

Me marché de allí, ya lo comentaba antes, con el Santo Custodio en la cartera y las palabras de Michael enLa fábrica de la luzsusurrándome al oído, como si fueran un eco que nunca termina. Seis meses después, tuve la oportunidad de devorar uno de sus textos más emotivos:El ladrón de recuerdos, un recorrido a través del río Magdalena de Colombia que le sirvió como excusa para hablar del olvido, la incertidumbre y la muerte. Y ahora siento que con el libro que tienen ustedes entre las manos (que también habla del olvido, la incertidumbre y la muerte) se cierra un círculo: se pone fin a una aventura que comenzó cuando gané la primera Beca Michael Jacobs para Periodistas de Viajes de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano; y a un proceso intenso de escritura que me hizo tambalear y sudar tinta. La pelea a menudo fue contra mí mismo y dejó heridas: el periodismo es un oficio que a veces lastima.

PLANTE UN ÁRBOL, CONSTRUYA UN ATAÚD Y MUERA TRANQUILO

Raúl Mercado Salvatierra vivió con un féretro en su casa durante décadas porque quería evitar preocupaciones a sus familiares el día de su fallecimiento. ¿Cómo se prepara un hombre para su propio entierro?

Un domingo templado, nueve años atrás, Raúl Mercado Salvatierra no logró terminar el hígado de su almuerzo porque le sorprendió un mareo. Eran las doce del mediodía y no se había atragantado con un trozo de carne, como muchos en Suri, el poblado boliviano en el que vivía, pensaron luego. Su cuerpo simplemente colapsó, como lo hace la tierra cuando hay un cataclismo. Y Raúl se fue a cámara lenta. Sangró un poco por la nariz. Caminó desde la puerta de la cocina hasta la del comedor balanceándose para los lados como un tentetieso y, minutos después, murió de pie, con los brazos caídos de los muñecos de trapo y la cabeza apoyada sobre el pecho de Marcelino Mendizábal, un campesino de ojos vivarachos, manos tostadas y voz aflautada que a veces lo cuidaba.

Aquella jornada, como si algo presintiera, Raúl, que acababa de cumplir ochenta y nueve años, le había pedido a la hermana de su empleada doméstica que lavara toda su ropa y las sábanas y colchas de su cama. Se había calzado el único pantalón que estaba limpio y, como no veía ninguna otra en condiciones cerca, se había puesto una camisa blanca de corte italiano que guardaba para su sepelio: la «camisa de muerto», así la llamaba. Nunca se había atrevido a utilizarla y murió mientras la llevaba encima, mientras el resto de su vestimenta, la de uso casual, se secaba al sol en el patio de su casa.

La estela que Raúl dejó detrás tenía más de bodegón que de escena macabra: un plato con sobras junto a un vaso de agua, un catre vacío, una esquina repleta de papeles semiamarillentos y libros, sus prendas mojadas…La muerte como una secuencia estática.

La historia del instante en que dejó de respirar, sin embargo, va más allá de aquel segundo maldito en que el mundo se detuvo. Había comenzado a escribirse sesenta años antes en una parcela familiar próxima a Suri, cuando plantó un nogal que cortaría casi tres décadas después para que un carpintero hiciera el ataúd en el que debían enterrarle.

* * *

Se siembran árboles como un tributo para las nuevas generaciones: porque reducen la contaminación, oxigenan el aire, ahogan los ruidos, intervienen en el ciclo del agua, protegen el suelo y mantienen ecosistemas diminutos cerca. Pero no siempre. Raúl plantó el suyo por una razón menos altruista y más práctica: ni en su pueblo ni en los alrededores había funerarias y quería un último adiós sin complicaciones para nadie.

En Yokohama (Japón), los problemas sobre todo son de espacio: allí el negocio de vanguardia son unos «hoteles» que en lugar de habitaciones de lujo ofrecen féretros refrigerados para que los cadáveres no se descompongan mientras esperan ser atendidos por alguno de los crematorios de la ciudad. En Italia, la población de Falciano del Massico lanzó una ordenanza que prohíbe a sus habitantes y a los turistas «ir más allá de los límites de la vida terrenal» porque ya no hay campo para más nichos en el cementerio. Y en Suri el principal dolor de cabeza siempre ha sido literal: tener dónde caerse muerto. Allí casi nunca hay un cajón preparado cuando hay alguien que estira la pata.

—Mi padre nos dejó el cajón y también ladrillos y cemento para que armáramos la tumba, unas verjas de fierro numeradas, para que las montáramos a su alrededor, y la fosa marcada. Además, en uno de sus armarios, había un frac negro bien planchado con brillo en las solapas, una corbatita de terciopelo, zapatos, calcetines y ropa interior sin estrenar. Todo eso era para su velorio —dice ahora Daily Mercado, una de las hijas de Raúl, mientras fuma tabaco negro en un cómodo sofá de su casa de La Paz, situada en un barrio de edificios pequeños que tiene más de campiña que de madriguera urbana.

Daily, de sesenta y un años, se llama así porque al nacer casi se muere. Porque su madre tuvo problemas durante el embarazo y un parto maratoniano. Porque nació y creyeron que no respiraba: estaba morada. Porque Raúl, por si la perdían, hizo llamar a un cura para que la bautizara. Porque luego alzó un bote de leche en polvo de una balda. Porque en sus instrucciones, en inglés, la palabra «daily» era la que mejor le sonaba. Porque a continuación la pronunció: «Que se llame Daily», dijo sin meditarlo mucho. Porque justo después la bebé, Daily, llenó con su llanto el dormitorio donde se hallaban.

Cuando murió Raúl Mercado, Daily lloró otra vez llena de rabia, aunque ya se lo esperaba. «Un mes y medio antes —recuerda—, soñé que unas monjitas y unos curas oraban durante un entierro, que un ataúd volaba de un lado a otro como si fuera una alfombra mágica y que los niños echaban juguetitos dentro. Y me dije: ese es mi padre».

Y un mes y medio después su padrefue: dejó deser, como los peluches que se rompen.

En la cocina-living-comedor de Daily hay un lienzo de colores suaves en el que Ricardo Pérez Alcalá, el mejor acuarelista que ha tenido Bolivia, retrató a Raúl de espaldas. En él, el anciano avanza encorvado en compañía de algunos gallos, a través de una senda empinada. Pérez Alcalá lo dibujó con una soga que se desliza sobre sus hombros y se amarra en mitad del espinazo, como si fuera un crucificado.

—«Esta es la cruz que cargó tu padre», me dijo el pintor cuando me regaló el cuadro. Creo que trató de representar su sufrimiento. Mi papá vivió muchos años solo, de-ma-sia-dos —silabea Daily, y luego apura un cigarrillo en silencio, mirando al suelo.

* * *

La primera vez que Raúl Mercado pensó que moriría fue durante la guerra del Chaco (1932-1935), una disputa entre Bolivia y Paraguay por los terrenos donde yace buena parte del gas que ha hecho un poco más ricos a unos bolivianos que todavía son pobres. Lo reclutaron a la edad en la que uno solo piensa en chicas o en irse de parranda con los amigos: a los dieciséis. Y partió a ese paredón desmesurado que era el campo de batalla a lomos de una mula, con una manta que le dio su madre para que soportara el trayecto.

Las noticias que llegaban del Chaco Boreal, uno de los parajes más desolados e implacables de América Latina, solían ser grotescas. Allá, en mitad de planicies interminables donde a veces era imposible hallar una sola gota de agua limpia, en medio de bosquecillos de vegetación enana y suelos agrietados rodeados de arena y piedras, los pocos charcos inmundos con los que se topaban los militares estaban llenos de parásitos que les provocaban vómitos y diarreas. Algunos, en aquel punto alejadísimo del mapa que era conocido como el «infierno verde», a más de cuarenta grados de temperatura, solo conseguían calmar la sed bebiendo sus propios orines. Y otros, para no desfallecer antes de tiempo, devoraban con ansiedad la suela desgastada de sus botas. En muchas fotos de la época, aparecen jóvenes consumidos dentro de sus uniformes. A menudo, el peligro era el teatro de operaciones mismo, y no los proyectiles que zumbaban como abejorros.

Raúl estuvo a las órdenes de un sádico capitán que exigía a sus soldados retornar de cada escaramuza con las orejas de los paraguayos caídos —las debían ensartar en un delgado alambre antes de entregárselas y su superior las guardaba luego como si fueran una especie de amuleto para mantenerse a salvo; su buen humor, al parecer, dependía del número de órganos cercenados al enemigo—. Y volvió del frente maltrecho: con uno de los pulmones perforado y parte del labio inferior destrozado por un roce de metralla.

Su primer contacto con la realidad más allá de las trincheras fue un hospital, donde le hicieron un injerto en ese labio que se veía como un pellejo inútil y donde sanó de otras heridas menos profundas. Poco después de la cirugía, Raúl atisbó a lo lejos a un hermano suyo que también había combatido y reaccionó como si hubiera visto un espíritu, pues lo imaginaba preso en Asunción o bajo una lápida en algún páramo desierto. Corrió hacia él, se besaron efusivamente y el júbilo inicial se transformó en tragedia: a Raúl se le salieron los puntos de sutura y, aunque lo intentó, no logró recuperar el pedazo de boca que le había devuelto parte de su atractivo.

«Desde aquel día pidió que no se preparara sopa cuando tenía invitados porque no podía terminarla sin hacer ruido. Y cada vez que se tomaba un cafecito yo le decía: “Papi, es el café más rico que he escuchado nunca”», comenta Daily. Lo hace con los ojos encendidos, como si los sorbos que su padre regalaba fueran aún música para sus oídos.

Cuando se sobrevive a una experiencia extrema, las secuelas psicológicas y físicas que quedan suelen dar para llenar una agenda de teléfonos de la A a la Z. Tras la guerra del Golfo, que enfrentó a Irak con Estados Unidos y otras potencias de Occidente, se detectaron en más de cien mil marines fatigas crónicas, pérdidas de memoria, insomnio, depresión y jaquecas. Brian Martin, uno de ellos, contó que no lograba ocuparse ni siquiera de las tareas más mundanas y que cada mañana debía gatear desde su cama hasta una silla porque las piernas no le respondían; Jeffrey Glenn Hutchinson, otro exmarine, mató a su novia y a sus tres hijos; y son cientos los historiales clínicos que recogen relatos parecidos, que tratan de dar explicación a un síndrome —el del Golfo— que nunca se comprendió del todo. En África, los niños soldados tienen problemas para reinsertarse al abandonar las armas: sufren de ansiedad, fracasan en la escuela y no son capaces de concentrarse ni siquiera en actividades mecánicas. Y en China, los que fueron sometidos a los centros de reeducación creados por Mao Zedong en los cincuenta se sentían abrumados luego por un sentimiento de culpa que los torturaba durante décadas.

Raúl Mercado heredó varias manías de la guerra del Chaco: no perdonaba la siesta —la echaba recostado en una hamaca— y acopiaba víveres en cantidades industriales —según Daily, no se hacía faltar quesos y fiambres porque, a lo Scarlett O’Hara enLo que el viento se llevó, había jurado que no volvería a pasar hambre—. Padeció también algunos traumas: durante la noche, las pesadillas lo acosaban y se despertaba gritando que le disparaban. Y una obsesión lo perseguía: «Creía que debía dejar todo listo para su entierro», dice su hija.

* * *

Sabemos cuándo es el cumpleaños de nuestros hijos, cuál es el día del aniversario con nuestra pareja y la semana del mes en que nos depositarán la nómina en el banco, pero desconocemos la fecha en que nos introducirán en un hoyo de dos metros o en que nos devolverán a nuestros allegados hechos cenizas. La muerte es un signo de interrogación que no puede registrarse con anticipación en el almanaque; y el único recurso ante ella para los que acostumbran a dejarlo todo atado es adelantarse. Algunos precontratan un funeral y se dan el lujo de escoger el tipo de ceremonia, la mortaja y hasta la banda sonora para despedirse; Robert Chester Wilson Ettinger, considerado el padre del movimiento criogénico, prefirió que lo congelaran con la esperanza de resucitar en el futuro; a otros les basta con adquirir el nicho en el que tarde o temprano serán víctimas de la gusanera; y hay quienes firman su testamento a los veinte años para que sus calzones amarillos de la buena suerte o su colección de discos de Elvis Costello y de Frank Sinatra no acaben en poder de algún impresentable. Raúl Mercado optó por convertirse en el adalid delhágalo usted mismo. Su máxima: plante un árbol, construya un ataúd y muera tranquilo.

Cuando conocí a Raúl, en 2002, él disimulaba las marcas que dejó en su labio la guerra del Chaco con una perilla canosa de académico, se apoyaba en un bastón para avanzar por el piso resbaladizo de Suri y guardaba su famoso féretro en uno de los dos cuartitos que le servían de refugio. Me encontré con él en la plaza principal del pueblo y luego nos dirigimos a su casa mientras me agarraba el brazo para mantener el equilibrio.

El ambiente principal de su casa era un estudio húmedo y mal iluminado con una mesa, un calendario, una tumbona, documentos y una máquina de escribir antigua en la que Raúl tecleaba de vez en cuando para entretenerse. Encima de aquella escenografía en la que nada parecía estar de más, había una viga. Y sobre ella, envuelto en un par de frazadas, estaba el ataúd: un cajón corpulento con los bordes raídos y la cubierta puesta.

—Lo acabo de hacer fumigar, ya sabe, por los bichos —me dijo Raúl señalando arriba; y después hizo amago de sonreír, pero apenas logró esbozar una mueca traviesa—. Es mi segundo cajón —me explicó a continuación. Me pidió ayuda para bajarlo y lo pusimos sobre una banca sin espaldar, procurando que no se abriera.

El primer cajón —el que nació de aquel nogal que cuidó casi treinta años con mimo para que alcanzara el tamaño adecuado—, según contaba, «era mucha cosa»: cien por cien artesanal, con la madera tallada y su nombre escrito con letras de imprenta.

—Lastimosamente, tuve que prestarlo —dijo después observando el techo—. Un buen amigo se finó y sus familiares necesitaban uno para enterrarlo. Y el que me devolvieron, este, el que usted está tocando ahora, es más ordinario que el que yo tenía.

El nuevo ataúd, el de repuesto, era negro, con un revestimiento de color arcilla y sin aderezos. Un objeto vulgar, como los juguetes de plástico o los electrodomésticos modernos. Al principio, Raúl blasfemaba cada vez que lo veía. «Para mi padre, aquel cambio fue un disgusto», dice su hija. Pero acabó por acostumbrarse y comenzó a mostrarlo con orgullo cada vez que recibía visitas. Al fin y al cabo, era igual de funcional que el primero que tuvo: un abrigo de madera más en el que pudrirse a gusto.

* * *

En 2011, Zeli Ferreira Rossi, un jubilado del estado brasileño de Minas Gerais, confesó que descansaba todos los viernes en un féretro en homenaje a un amigo suyo que había sido asesinado en 1986. «Mantengo la costumbre desde que él no está, y cuando un viernes no puedo dormir ahí adentro, se me quita el sueño. Se trata de un buen sitio para rezar y reflexionar», declaró a la prensa por aquel entonces. En Indonesia, las tumbas de la tribu de los Tana Toraja son naturales: huecos excavados en enormes paredes de piedra donde meten los cadáveres embalsamados para que todos los vean y nadie se olvide de los que se fueron. Y en Malasia, para combatir la mala suerte, los devotos del templo de Looi Im echan la siesta en cajones de lujo —en las entrañas del santuario mismo— mientras rezan por ellos. «Nos preguntamos por nuestro pasado y nos tropezamos con un ataúd», escribió la poeta Nazik al Malaika enChispas y cenizas,en 1949.

Para Raúl Mercado, el pasado siempre fue un periodo difícil de mencionar: un reguero de muertos.

—A mi abuelita (a su mamá) se la tragó un río. El caballo que montaba se chocó con unos troncos, cayó de un puente y ella, como era gordita, no pudo zafarse y se la llevó un golpe de agua. Mi padre asumió que fue su culpa y casi enloquece: estuvo dos años buscándola. Al final, le hicimos creer que un hueso de burro era de su madre y eso fue lo que enterró,junto a un pedazo de vestido floreado que él había hallado en una rama —comenta Daily mientras vierte un chorro debourbonsobre un vaso largo.

Es un miércoles soleado y estamos nuevamente en su casa de La Paz, sobre una especie de risco que hace tres años se vino abajo parcialmente tras un deslizamiento que fue como untsunamipero con olas de escombros. Nos acompañan María Luisa y Elsa Mercado, hermanas de Raúl, dos ancianas entrañables —una, entrada en carnes y de movimientos acartonados, y la otra, delgada y ágil— que llevan tomandobourbondesde primeras horas de la mañana. María Luisa viste una blusa holgada. Elsa, una chompa de ganchillo. Ambas usan lentes. Y entre trago y trago hacen un repaso prolijo de la genealogía de la familia, una estirpe acostumbrada a los desenlaces imprevistos.

—A mi marido lo masacraron unos asaltantes en un camino —dice Elsa sin afligirse, como quien anuncia que perdió a su mascota una soporífera tarde de domingo.

—El mío se murió en un remolino cuando trataba de salvar a nuestro hijo de cuatro años, que estaba en el río. Y aún los extraño a ambos —dice luego María Luisa mientras se recuesta en un sillón de cojines desgastados, adornado con una piel de tigre.

—Otro tío mío se pegó un tiro sin querer con la escopeta. Y no pudieron hacer nada para auxiliarle —añade Daily con el tono indiferente de quienes revisan a diario los avisos necrológicos de los periódicos para ver si ha fallecido alguno de sus vecinos.

Lo hace mientras dibuja círculos con el dedo sobre el borde de cristal de su vaso dewhisky, como si estuviera calculando laprobabilidad de que algo así sucediera de nuevo, quizás porquepara los Mercado la realidad siempre estuvo rodeada de malos presagios. Hace algunos años, una hermana de Raúl apareció muerta en su asiento de autobús mientras esperaba a que este partiera. Otra se intoxicó al ingerir pescado en mal estado y tampoco vivió después para contarlo. «Y mi madre, durante una crisis nerviosa, tras una larga enfermedad, trató de lastimarse en la misma habitación en la que mi papá conservó su féretro durante décadas —me comenta Daily—. Yo era muy chica por aquel entonces, pero aún recuerdo que, para que mi mamá se recuperara, comencé a recitar el rosario de rodillas sobre tapas de botella, hasta que se me llenaron las piernas de llagas».

Tras aquel episodio aciago, su madre hizo las maletas y emigró a la ciudad de La Paz con sus ocho hijos. Y Raúl, que los vio marchar como quien ve pasar el tren, sin poder hacer nada para detenerlos, decidió permanecer en el pueblo. «Lo mejor que he tenido creo que es la soledad», me confesaría unos años después de quedarse solo, mientras posaba al lado de su ataúd. Fueron las últimas palabras que yo le escuché. Nunca más volvería a verlo.

Daily, que en sus ratos libres lee la baraja española y el I Ching —una suerte de vademécum chino para evitar lamala vibra—, cree que lo que golpea a los Mercado día tras día es su propio karma: «Nuestra sangre está maldita. Tenemos muchos nudos que desatar. Hay problemas que se transmitieron de unos a otros sin que hayamos hecho nada para resolverlos. No hemos sido lo suficientemente conscientes de que algo no funciona en nuestro interior, de que algo no funcionó nunca. Yo también me he quedado sola, como mi padre, por ejemplo. Pero por lo menos he hecho esfuerzos para remediarlo». Hace algunos años, Daily montó un club para solos y solas en el que a veces se conversaba y bailaba hasta la madrugada. Lo acabó cerrando a los pocos meses.

* * *

En Suri —recuerda Daily—, Raúl casi siempre se acostaba pronto: a las 20:30. Y se levantaba con los gallos: a las cinco de la mañana. Era un hombre de costumbres bien marcadas. Solía calzarse el pantalón hasta las costillas. Cuando la comida no estaba preparada a las doce en punto, no almorzaba. Escuchaba a Mozart y a Beethoven en un tocadiscos que en otra época era último modelo. Se volvía loco cuando le cambiaban el dial en el que seguía la radionovela. Y algunos piensan que siempre fue un iconoclasta.

Cuando era joven —y el pueblo, un rincón privilegiado que se caracterizaba por las señoronas que se enroscaban el cabello para que sus peinados terminaran en un moño discreto, por las jovencitas que vestían trajes largos y elegantes, y por las abuelas que usaban abanicos para que corriera el aire—, alimentaba los chismes en la plaza principal cada vez que se paseaba por allí con su pelo largo y su barba desaliñada, como si fuera unhippiedesorientado en una fiesta de gala. Años después, como corregidor, ayudó a solucionar una infinidad de crisis de pareja y pleitos caseros. Como abogado autodidacta, se ganó más de una enemistad por apoyar a grupos de campesinos —en detrimento de los patrones— cada vez que había conflictos por tierras. Y además era aficionado al fútbol. La imagen que algunos aún tienen de él es con medias y una pelota entre las piernas. Se dice que tardó cincuenta años en colgar los botines y retirarse.