Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

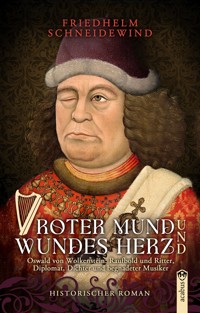

- Herausgeber: Acabus Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

1407 in Tirol: Die Begegnung mit einer geheimnisvollen Frau verändert das Leben des bisher eher glück- und erfolglosen Oswald von Wolkenstein. Nunmehr dreißig, widmet er sich neben seiner weltlichen Karriere fortan der Musik. Beim Konzil von Konstanz tritt er in die Dienste des römisch-deutschen Königs Siegmund und wird dessen Vertrauter. Seine Eigenwilligkeit führt ihn immer wieder in Konflikte und Fehden, er erfährt Reichsacht, Gefangenschaft und Folter, allerdings auch höchste Ehren, ehe er im Alter schließlich zur Ruhe findet. Sein ereignisreiches Leben als Ritter, Politiker und Diplomat inspiriert Oswald zu seinen Gedichten und Liedern voller Kraft, Sehnsucht und Erotik. Mit Noten, Originaltexten und Musik-Downloads.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 385

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Anhang: Lieder

Anhang: Personen (*: nicht historisch)

Anhang: Zeittafel

Autor

Friedhelm Schneidewind

Roter Mund und

wundes Herz

Oswald von Wolkenstein: Raufbold und Ritter, Diplomat, Dichter und begnadeter Musiker

Historischer Roman

Impressum:

Schneidewind, Friedhelm: Roter Mund und wundes Herz – Oswald von Wolkenstein: Raufbold und Ritter, Diplomat, Dichter und begnadeter Musiker

Hamburg, acabus Verlag 2025

1. Auflage 2025

ePub-eBook: 978-3-86282-882-1

Lektorat: Amandara M. Schulzke acabus Verlag

Korrektorat: Amandara M. Schulzke

Umschlaggestaltung, Buchsatz & Innengestaltung: Phantasmal Image

Autorenfoto: Cameo aus der Gesamtausgabe von Grimms Märchen, neu bebildert von Henrik Schrat 2021

Landkarte: »Der Atlas Tyrolensis« von Peter Anich und Blasius Hueber, 1774

Noten und Fotos: Friedhelm Schneidewind

Der Verlag behält sich das Text- and Data-Mining nach § 44b UrhG vor, was hiermit Dritten ohne Zustimmung des Verlages untersagt ist.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.

Der acabus Verlag ist ein Imprint der Bedey & Thoms Media GmbH,Hermannstal 119k, 22119 Hamburg

acabus Verlag (www.bedey-thoms.de), [email protected]

©acabus Verlag, Hamburg 2025

1

Sankt Vigilius, 30. März 1407

Der Sonnenstrahl traf sein gesundes Auge, Oswald sah nichts mehr. Langsam öffnete er das geschlossene Lid und erblickte vor sich das tiefschwarze Gebäude des turmlosen Kirchleins Sankt Vigilius, über dem ihn hell die Frühlingssonne anlachte. Ihre Strahlen hatten ihn geblendet, als er aus dem Schatten des Waldes trat.

Oswald entließ den Atem, den er kurz angehalten hatte, und merkte erst jetzt, dass seine Hand den Schwertgriff umklammert hielt. Grimmig schüttelte er den Kopf. Er war halt Kämpfer und Ritter, und wenn er so voll des Zornes war wie heute Morgen … Leonhard von Lebenberg! Die Arroganz dieses Ritters hatte ihn wirklich wütend gemacht; beinahe hätten sie die Schwerter gekreuzt!

Diesen Zorn wollte er hier loswerden, in der Ruhe der Kapelle, im Gebet an die Jungfrau Maria, ehe er weiter nach Bozen zu seinen Bundesbrüdern vom Falkenbund reisen und ihnen von seinem Scheitern berichten würde. Jähzorn war nicht nur eine Todsünde, der er sich nicht selten schuldig gemacht hatte; seine Wut und sein Zorn hatten ihm schon oft Schwierigkeiten beschert. In den letzten Jahren hatte er zwei Wege gefunden, sich seiner Wut zu entledigen: das Gebet und die Musik. Beide würde er hier und jetzt beschreiten.

Kurz vor dem Eingang der kleinen Kirche lag der Steinblock, der Oswald wie immer eine willkommene Sitzgelegenheit bot. Der Aufstieg zum Vigiljoch war jedes Mal anstrengend. Die Kapelle würde er erst betreten, wenn er sich angemessen beruhigt hatte. Das Gotteshaus war Sankt Petrus und Sankt Vigilius geweiht, aber in den wunderbaren Fresken hatte er die Muttergottes entdeckt, in einer Kreuzigungsgruppe an der Nordwand. Maria stand ihm schon immer viel näher als der Herrgott oder dessen Sohn.

Oswald legte das Schwert neben dem Stein nieder, zog aus einer Innentasche seines Wamses die Flauto dolce und entfernte die lederne Hülle. Wie immer, ehe er sie spielte, betrachtete er sie einen Augenblick andächtig. Geschnitzt aus spanischem Buchsbaum war sie neben seinem Schwert sein wertvollster persönlicher Besitz. Er wärmte das Instrumentum ein wenig in den Händen, dann setzte er die gut armlange Blockflöte an den Mund. Bei seinem musikalischen Ritual zur Beruhigung spielte er stets als erstes die Ballata Questa fanciulla amor, langsam und gefühlvoll. Er erinnerte sich daran, wie er sie von Francesco Landini gelernt hatte.

Der blinde Kaplan von San Lorenzo war schon über siebzig Jahre alt, als er ihn vor zehn Jahren in Florenz hatte spielen hören dürfen; er beherrschte alle seine Instrumenta noch meisterlich und sein Gesang klang makellos. Das Orgelspiel des alten Mannes entzückte Gelehrte, Adelige, mächtige Kaufleute und das gemeine Volk gleichermaßen – ganz besonders, wenn Landini auf seinem kleinen Portativ spielte. Dass eine solche Knieorgel, ein Organetto, für ihn selbst nicht das richtige Instrumentum wäre, hatte Oswald schnell eingesehen. Nicht umsonst waren die Portativer die angesehensten und am besten bezahlten Instrumentalisten. Orgelspielen war eine Kunst, die zu beherrschen lange Zeit des Lernens und des Übens erforderte. Er würde sich wohl eher für eine Harfe oder eine Fidel zur Begleitung seines Gesanges entscheiden. Beides aber lag weit jenseits seiner finanziellen Möglichkeiten – und die Harfe zu schlagen oder die Fidel zu streichen über die einfachen Grundlagen hinaus, die er bereits beherrschte, musste er erst noch lernen.

Immerhin hatte er die Flauto dolce aus Florenz mitgebracht und die spielte er ganz passabel. Er hatte Landini so oft wie möglich gelauscht, viel von dem Komponisten über moderne Mehrstimmigkeit gelernt und sich einige Stücke des berühmten Musicus eingeprägt und notiert.

Oswald musste lächeln, während er spielte. Es war die Umkehrung eines alten Sprichwortes gewesen: Nicht der Einäugige war König unter den Blinden; der Blinde war dem Einäugigen in jeder Hinsicht weit überlegen und ein hervorragender Lehrmeister. Zu Oswalds bei seinen Standesgenossen beliebtesten Liedern gehörte »Weiß, rot und braun durchglänzt«, in dem er die Vorzüge eines Frauenleibes pries – eine auf zwei Stimmen reduzierte Kontrafaktur von Landinis Balata »Questa fanciulla amor«, bei der es ja auch um die Liebe ging: Questa fanciulla Amor fallami pia Che m’a ferito ’l cor nella tuo via – Dieses Mädchen, Amor, sei mir gewogen, denn durch deine Schliche hat sie mein Herz verletzt.

Oswald schloss den ersten Teil seines Beruhigungsrituals ab. Welche Melodie er nach der Ballata spielte, hing immer von seiner Stimmung ab; meistens eine, die er erst kurz zuvor verfasst hatte, heute ein ruhiges Lied, das er vor einigen Monaten geschrieben hatte. Sein Zorn schwelte immer noch, nun wollte er ihn bekämpfen, indem er sich die Ereignisse von gestern ruhigen Blutes vor sein inneres Auge rief.

Der Lebenberger hatte ihn wirklich wütend gemacht. Er war halt nur dem Namen nach ein Ritter! Am gestrigen Tag hatte er sich ausgesprochen unflätig über zahlreiche Tiroler Adelige geäußert, auch über Oswald von Wolkenstein und dessen Brüder Michael und Leonhard. Sie hatten doch wahrhaftig die Schwerter gezogen. Aber statt zu kämpfen, hatten sie sich besoffen.

Als Oswald für einen Augenblick die rechte Hand nicht zum Spielen brauchte, berührte er den silbernen Elefanten, den er über dem Herzen ans Wams geheftet trug: das Abzeichen des Elefantenbundes. Einundzwanzig Tiroler Adelige hatten sich im letzten August zum Schutz ihrer Standesrechte zusammengeschlossen; Leonhard von Lebenberg war nicht dabei gewesen. Vor gut einer Woche hatte sich der Bund aufgelöst, vorgestern, am Ostermontag, hatten stattdessen über hundertzwanzig Ritter, Adelige und Stadtherren den Falkenbund gegründet, darunter Oswald und seine beiden Brüder.

Dieser 28. März des Jahres 1407 sollte den Tiroler Adeligen endlich die Macht und Kraft verleihen, um gegen den Tiroler Landesfürsten, gegen Herzog Friedrich IV., bestehen zu können, doch dazu brauchten sie möglichst viele Verbündete.

Oswald hatte die Aufgabe übernommen, den Ritter Leonhard von Lebenberg vom Beitritt zu überzeugen. Dafür hatte er zwei Tage auf dessen Burg Lebenberg verbracht, herrlich gelegen über Tscherms, nahe Meran und bekannt für seine Weinberge, auf denen besonders süße Trauben wuchsen. Oswald hatte gut gegessen und getrunken, aber für den Falkenbund hatte er den Burgherrn nicht gewonnen.

Oswald grinste. Die zwei Tage waren der Erinnerung wert. Zunächst hatten Oswald und Ritter Leonhard sich ganz gut verstanden. Der Lebenberger hatte seinem Gast ein paar lustige Begebenheiten aus seiner Jugend erzählt, die er gemeinsam mit Oswalds Vater erlebt hatte. Dabei wies er immer wieder und zunehmend deutlicher darauf hin, dass er die neuen Zeiten gar nicht schätze. Für einen echten Ritter gehöre es sich, seinem Lehnsherrn treu zu sein.

»Ich finde es falsch, dass sich Adelige zu Bünden zusammenschließen, um sich gegen ihren Landesherren zu schützen oder gar wider ihn zu streiten.«

Oswald widersprach: »Zum Falkenbund gehören über einhundert Edelleute, die können nicht alle im Unrecht sein. Dazu gehören einige der edelsten und wichtigsten Ritter des Landes. Peter von Spaur, einer unserer Hauptleute, ist älter als Ihr und Landeshauptmann an der Etsch, was Ihr ja auch schon mal wart. Wollt Ihr sagen, der Hauptmann des Bistums Trient habe nur Fisimatenten im Kopf? Oder Graf Heinrich von Rottenburg, der Burggraf auf Schloss Tirol? Seid Ihr nicht eher zu sehr der alten Zeit verbunden?«

Das Gespräch war immer hitziger geworden, am Ende des ersten Tages trennten sich Oswald und Leonhard im Streit. Am nächsten Morgen brachten sie ihre Argumente immer heftiger vor. Um die Mittagszeit waren beide Ritter so erregt, dass der Lebenberger sein Schwert zog und Oswald zurief: »Du Gimpel, du unerfahrener Grünling! Mir willst du etwas beibringen? Ich zeige dir, wo die Erfahrung haust.«

Oswald zögerte keinen Augenblick, zog ebenfalls sein Schwert und nahm Kampfstellung ein. Nur etwa zwei Schritte trennten die Ritter. Er hatte keine Angst, aber einen Kampf mit dem erfahrenen Recken würde er lieber vermeiden.

In diesem Augenblick trat der Mundschenk des Lebenbergers furchtlos zwischen die beiden Männer und reichte jedem einen Kelch mit Wein. »Bitte, Ihr Herren!«, sprach er mit erhobener Stimme. »Gedenkt der Freundschaft eurer Familien. Hier geht es nur um Staatsangelegenheiten. Das sollte doch nicht zwischen zwei edlen Rittern stehen. Wollt Ihr dem Landesherrn die Freude gönnen, dass sich seine Widersacher selbst bekämpfen? Wollt ihr wegen Nichtigkeiten das Gastrecht brechen?«

Oswald und Leonhard ließen betroffen die Schwerter sinken, nahmen die Kelche und prosteten sich zu. Das war der Beginn eines wahnwitzigen Besäufnisses, an dessen Ende sich Oswald nicht erinnerte. Die Wut auf den Lebenberger hatte das nicht gemildert, und sie hatte Oswald bis hier hinauf begleitet. Der alte Leonhard war wirklich ein sturer Kopf. Wenn er es recht bedachte, war der Lebenberger nur dem Namen nach ein Ritter.

Bei diesem Gedanken stellte Oswald fest, dass sein Zorn verraucht war. Wie schön! Es war Zeit für einen Gesang. Er setzte die Flöte ab – leider konnte er nicht gleichzeitig singen und darauf spielen.

Das ist einer von drei Nachteilen, die mich an meiner Flöte stören, dachte er. Außerdem sind alle Flöten für jeweils einen bestimmten Grundton gefertigt. In den Städten und an den Fürstenhöfen gibt es meistens leider unterschiedliche Orgeltöne. So muss ein Flötenspieler verschiedene Flöten mit sich führen oder in der Lage sein, sein Spiel anzupassen. Das ist oft unmöglich oder zumindest sehr schwer; so gut spiele ich nicht. Mehr als eine Flöte will ich zudem nicht mit mir herumtragen. Diese hier ist mir als Erinnerungsstück lieb und wert, aber eine Flöte genügt mir. Eine Harfe oder Laute, die könnte ich stimmen, sogar einen ganzen Ton oder mehr höher oder tiefer. So sehr ich meine Flöte liebe: Zur Begleitung meines Gesangs wäre eine Harfe hervorragend geeignet. Vielleicht ist es doch Zeit, über die Anschaffung eines solchen edlen Spielgerätes nachzudenken. Bald dürfte ich über die Mittel verfügen. Michael hat Leonhard und mir an Ostern versprochen, demnächst endlich unser mütterliches Erbe aufzuteilen. Dann bin ich Herr auf Burg Hauenstein – und von den Einnahmen …

Beschwingt stimmte Oswald das Tagelied an, dessen Melodie er eben noch gespielt und das er kürzlich nach ein paar sehr befriedigenden Nächten mit einer jungen Dame geschrieben hatte:

Nun lass das Sorgen, mein verborgen lieber Schatz!

Schließ deine Augen vor dem Licht,

ängstlich vor des Tags Beginn!

Trotze ihm!

Dies war wohl nicht der richtige Text, um anschließend der Jungfrau Maria unter die Augen zu treten. Er würde noch ein anderes Lied singen müssen. Später … er stimmte die zweite Strophe an:

Frau, lass mich strafen, denn verschlafen hab’ ich die Stund’!

Schon ist der Morgenstern verschwunden.

Ei, du rosenfarb’ner Mund

mach mich gesund …

Oswald hielt inne. Die letzte Zeile – da hatte ihn doch eine Harfe begleitet – und die spielte immer noch! Er blickte auf. Nur wenige Meter vor ihm, direkt vor dem Eingang der Kirche, stand eine hochgewachsene Frau: wunderschön, mit den ebenmäßigsten Zügen, die er je gesehen hatte, einer Haut wie Elfenbein und langen schwarzen Haaren, die fast bis zu den Kniekehlen reichten. Sie hielt eine Harfe in den Händen – und sie spielte sein Lied. Eben noch hatte sie ihn begleitet, aber nun hörte Oswald das Stück, wie er es komponiert hatte: als dreistimmiges Radel, als durchgehenden Kanon, und nicht nur das. Sie umwob die drei Stimmen mit Akkorden, wie er sie noch nie vernommen hatte. Wenn Landini als König der Musik galt, dann war sie eine Kaiserin!

Ihre Harfe war das schönste Instrumentum, das er je gesehen hatte, aus goldfarbenem Holz mit zahlreichen Verzierungen und sicher um die zwanzig Saiten. Weitaus beeindruckender aber war die wunderbare Frau. Es schien, als ginge von ihr ein Licht aus und als würde sie über dem Boden schweben.

Sie lächelte ihn an und wechselte zu Landinis Melodie, die er vorhin gespielt hatte, in Oswalds zweistimmiger Fassung, und unwillkürlich dachte er an dritte Strophe seines Minneliedes »Weiß, rot und braun«:

Eine Gabelung gar wundersam,

der Stamm darüber hart,

zwei volle Birnen dran,

gar lieblich und süß von Art,

weiß, frisch, und schmecken zart.

Die Frau lachte laut auf und beendete ihr Spiel mit einem unglaublich schnellen Lauf. »Oswald, Oswald! Du siehst ein Wunder und denkst an Leibes- und Sinnesfreuden.«

Oswald erstarrte. Woher … aber sofort wurde ihm klar, dass dies keine menschliche Frau sein konnte. Einen Atemzug hoffte er … doch schmerzhaft wurde ihm bewusst, dass einem Sünder wie ihm niemals die Jungfrau erscheinen würde – und wann hatte man je davon gehört, dass die Gottesmutter statt ihres Sohnes eine Harfe hielt?

Wer aber … was aber …

Man hörte von Feen in den Ortler-Alpen, meist gutmütigen und hilfsbereiten Wesen, aber er hatte dies stets als Weibergeschwätz abgetan. Andererseits warnten manche Priester vor Menschen, die Schadenszauber wirken könnten. Auch daran hatte er nie geglaubt.

Die Frau lächelte immer noch. »Ob ich eine Fee bin oder eine Zauberin: Ist das wichtig? Ich will dir Gutes tun. Vielleicht bin ich ja auch eine Elbin.«

Sie spielte eine Melodie, die Oswald gedanklich in die Zeit des Minnesangs zurückversetzte. Er hatte sich auf seinen Reisen wo und wann immer möglich in alte Handschriften vertieft und andere Musici nach ihren Vorbildern und den großen Minnesängern befragt; er kannte Lieder von Neidhart und Walther, aber von einer Elbin hatten beide nicht gesungen.

Die Musik nahm einen beschwörenden Klang an, Oswald schloss sein linkes Auge und erinnerte sich: Heinrich von Morungen hatte der Minne fast immer einen dämonischen Charakter verliehen. Er murmelte: »Von den Elben wirt untsên vil manic man: sô bin ich von grôzer liebe entsên von der besten di ie man zu friunt gewan.« Von den Elben wird bezaubert mancher Mann, wie es mir durch Minne einst geschah, durch die Beste, die ein Mann je gewann.

Das Harfenspiel endete abrupt. Oswald wollte sein gutes Auge öffnen, doch die Stimme der Frau klang so beschwörend, dass sie ihn augenblicklich in jenen Zustand versetzte, den er aus tiefster inniger Gebetshaltung kannte, aus mystischer Versenkung in Gebet oder Musik.

Wie aus weiter Entfernung klang die melodische Stimme an sein Ohr: »Sei ich Fee oder Zauberin, Elbin oder Gottes Gesandte: Wenn du willst, mache ich dich zu einem bedeutenden Dichter und Sänger. Du hast alle dazu nötigen Fähigkeiten, aber auch viele Fehler. Du kannst jähzornig und unbeherrscht sein, ein tobender Wüterich und ein unbedachter Tor. Du bist aber auch ein Grübler, der nach Worten ringt, um seine Gedanken und Gefühle auszudrücken. Deinen Weg zum Reichsritter, Burgherrn und kaiserlichen Gesandten wirst du dir selbst erstreiten – stolz und rechthaberisch, streitlustig und gewalttätig, wie du bist. Doch deine Dichtkunst und Musik zu höchsten Höhen zu führen, dabei will ich dir helfen.

Die Welt braucht einen Menschen, der verschiedene Stile verbindet und Neues daraus schafft, der in die Vergangenheit wie in die Zukunft schaut. Du übst deine Kunst als Dichter und Sänger nicht als Beruf aus, deshalb bist du nicht an Konventionen und Anweisungen gebunden. Als singender Ritter kannst du zur Unterhaltung deiner Zuhörer beitragen und durch deinen musikalischen Vortrag Ansehen und Einfluss gewinnen. Dabei hast du alle Freiheiten: Deine Texte dürfen komisch sein und voller Kraft, Sinnenfreude und Sinnlichkeit, aber auch sehnsüchtig, traurig, reuevoll und voller Jenseitsfurcht.

Schau mit deinem guten Auge als Ritter auf die Welt, stille deinen Drang, die Welt zu erkunden. Mit dem anderen Auge, dem in dieser Welt blinden, blicke nach innen, um Empfindungen in Text und Musik zu fassen. Doch wisse: Wenn du dich für die Dichtkunst und Musik entscheidest, wird dir manch Gram und Beschwerde widerfahren, die dir sonst erspart blieben, wird dein Weg steinig und kurvenreich sein. Deine Innenwelt jedoch wird umso reicher werden. Großes zu schaffen in Dichtung und Musik kann dir nur gelingen, wenn du etwas zu erzählen hast, wenn du Bewegendes erlebt hast, im Guten wie im Bösen.

Wenn du dazu bereit bist, wenn du zu jenen gehören willst, die Neues in die Welt bringen und dafür unvergessen bleiben, die eher Feuer legen als Feuer löschen, dann lasse dir eine Harfe bauen wie diese hier und lerne, sie zu spielen. Ich werde dich stets begleiten als deine Muse, in guten wie in schlechten Zeiten. Wenn du aber dein Leben lieber als erfolgreicher Ritter und Burgherr leben möchtest, der ab und an ein Liedlein schreibt, dann weise mich zurück, mich und die Musik.«

Oswald war, als erwache er aus tiefem Schlaf. Mühsam öffnete er sein Auge. Die Flöte lag auf dem Boden, vor dem Stein. Oswald griff nach ihr, untersuchte sie genau. Sie hatte keinen Schaden genommen. Diese Flöte würde ihn immer begleiten, das wusste er nun. Die wunderschöne Frau, die ihm erschienen war, sei es eine wahrhaftige Zauberin gewesen oder doch nur eine Erscheinung in einem Wachtraum, sie hatte ihm seinen Weg gewiesen: den der Musik. Er würde ihrem Rat folgen und sich eine Harfe bauen lassen. Doch diese Flöte symbolisierte für ihn hier und jetzt die Musik. Er hatte schon vor Jahren in seinen Umhang eine Tasche dafür einnähen lassen, um sie nie zu verlieren.

Langsam erhob Oswald sich. Für einen Augenblick war ihm schwindlig, er stützte sich auf den Stein. Dann betrat er mit zitternden Knien und voller Ehrfurcht die Kapelle. Oft genug hatte er in den letzten Jahren über seinen weiteren Lebensweg gegrübelt. Hatte ihm eine himmlische Erscheinung den Weg gewiesen oder eine der angeblich in den Bergen hausenden Feen? Oder war er sich im Dämmern eines Halbschlafes seiner Bestimmung und Ziele bewusst geworden? War dies nicht letztlich ohne Bedeutung? Nichts geschah ohne Gottes Ratschluss und ganz sicher nicht ohne die Fürbitte der Heiligen Jungfrau.

Oswald trat nach einem langen Gebet aus der Kapelle in die Strahlen der hellen Sonne des ersten Apriltages, ruhig und voller Entschlossenheit. Noch einmal setzte er sich auf den großen Stein und holte seine Flöte heraus. Nach einem langen Vorspiel sang er mit lauter Stimme:

»Nun lass das Sorgen, mein verborgen lieber Schatz!

Schließ deine Augen vor dem Licht,

ängstlich vor des Tags Beginn! Trotze ihm!

Herzliebster, er kommt noch nicht!

Das Trauern und Warten lass,

erwarte Freude, halte Maß!

Tust du das, so bist du sicher mein.«

»Ach liebes Mädchen, das soll sein!

Frau, lass mich strafen, denn verschlafen hab’ ich die Stund’!

Schon ist der Morgenstern verschwunden.

Ei, du rosenfarb’ner Mund, mach mich gesund,

heile alle meine Wunden!

Neig dein Haupt bis auf mein Herz,

umarme mich ohn’ Leid und Schmerz,

treib den Scherz, der uns, Frau, macht froh!«

»Mein liebster Mann, voll Glück sei’s so.

Der Glanz hat sich bereits von Grau nach Blau gewandt.

Ich hör’ der Vögel Stimmen viel.

Tag, wer hat nach dir gesandt? Dein Gewand

uns’re Schmach nicht decken will.

Deine Helle ist nicht fein!«

»Genieß den Tag, Einzige mein!

Nicht mehr wein! Bin bei dir bald zurück.

Muss fort, Herrin, dir wünsch’ ich Glück.«

.

2

Italien, 6. April 1391

Es fügte sich, dass, als ich g’rad zehn Jahre alt,

mir anschau’n wollte, wie die Welt gestalt’.

Ich haust’ in Elend, Armut, Ländern heiß wie kalt,

bei röm’schen Christen, Orthodoxen, Heiden.

Ich lief zu Fuß, als schwere Buß’. Als dann gestorb’n

mein Vater, hatt’ ich in vierzehn Jahr’n kein Pferd erworben,

nur mal gestohlen ein Maultier, als Pferd verdorben,

man stahl zurück es mir, nicht oft konnt’ ich reiten.

Ich war Laufbursche, Koch und auch mal Pferdeknecht;

als Ruderer, da war die Arbeit schwer und schlecht.

Bis Kreta kam ich, auch zurück, das war schon recht.

Nur simple Kittel hatte ich, um mich zu kleiden.

»Junge, du musst gründlicher putzen!« Der Schlag auf die Wange trifft mich unvorbereitet; mit meinem guten Auge sehe ich nur noch Blitze. Wenn Ritter Udalrich mit voller Kraft zugeschlagen hätte, wäre ich sicher durch den halben Stall geflogen. Ich kann mich glücklich schätzen, dass er ein zwar strenger, aber kein brutaler Herr ist.

Ich neige den Kopf und schrubbe fester und schneller an den Beinschienen, die ich heute Abend fertig putzen muss. Vorher komme ich nicht ins Bett. Schlafen … wie gerne würde ich mal wieder richtig ausschlafen. Als Knappe eines Ritters habe ich dazu selten die Gelegenheit.

Ich bin so müde. Während ich mit Bürste und Lappen hantiere, fällt mir immer wieder mein Auge zu.

.

»Du bist dran, Ossi«, ruft Michel, mein älterer Bruder.

Er hat seine Pfeile verschossen, jetzt darf ich. Sein Bogen ist natürlich stärker als meiner, deshalb trifft er auch besser, aber ich halte mich ganz gut. Manchmal macht er sich lustig über mich, weil ich für mein Alter so klein geraten bin, nicht größer als Lienhard, obwohl der zwei Jahre jünger ist. Dafür tragen mich meine stämmigen Beinchen oft weiter als ihn seine, bevor ich ermatte. Meine drei Pfeile sitzen ganz gut. Wir haben heute Zeit zum Schießen. An Fasenacht findet kein Unterricht statt. Der Burgpriester hat zu viel zu tun mit der Vorbereitung auf Aschermittwoch.

Wir sind um diese Jahreszeit selten draußen. Es ist viel zu früh dunkel. Wir sitzen bis in den Abend bei Kerzenschein in der Stube von Burg Schöneck, wo der Pater uns Lesen und Schreiben beibringt, Lienhard und mir auch das Rechnen, das kann Michel schon.

Ich laufe zur Zielscheibe und ziehe meine Pfeile, drehe mich um – da durchfährt mich ein grässlicher Schmerz. Mein rechtes Auge brennt entsetzlich, ich sehe nichts mehr, sinke zu Boden, dann wird es schwarz um mich.

Ich schrecke hoch. Ich bin eingeschlafen, Bürste und Lappen sind mir aus den Händen geglitten. Wieder einmal hat mich die Erinnerung übermannt an den unglücklichen Schuss, der mich das Licht meines rechten Auges gekostet hat. Sieben Jahre ist es jetzt her, dass Leonhard zu früh geschossen hat. Wochen verbrachte ich auf dem Krankenlager. Vieles fällt mir seither schwerer als Menschen, die mit zwei Augen sehen. Beim Bogenschießen treffe ich nicht so gut, das Kämpfen mit Schwert und Dolch muss ich viel mehr üben.

Ich bin meinem Bruder nicht böse. Ich war sieben, er fünf Jahre alt, wir waren Kinder, ich habe es überlebt. Wo er jetzt wohl ist? Vor vier Jahren bin ich von Wolkenstein aufgebrochen, im Jahre des Herrn 1387, als Knappe von Ritter Udalrich. Sicher ist mein jüngerer Bruder inzwischen auch unterwegs. Ob wir uns jemals wiedersehen? Ob ich irgendwann nach Hause komme?

Ich putze wieder die Beinschienen und frage mich, ob ich den Ritter bitten kann, dass er Erkundigungen über meine Eltern einzieht, wie es ihnen und meinen vier Schwestern geht. Sie leben jetzt abwechselnd auf Vaters Burg Wolkenstein und auf der Trostburg, die meine Mutter vor Jahren geerbt hat.

Die Beinschienen glänzen wie neu; ich will schlafen.

.

So möchte ich auch einmal in die Schlacht ziehen! Die Panzer der französischen Ritter glänzen nur so in der Sonne. Sie wollen als erste die Armee des Sultans schlagen. Ritter Udalrich und ich sind wie alle fahrenden Ritter und andere Söldner weit hinter den Hilfstruppen von König Siegmund postiert, noch hinter den Kontingenten aus Siebenbürgen und der Walachei.

Ich beobachte sorgsam die Vorbereitungen zur Schlacht; ich fühle mich ausgeruht wie lange nicht. Wir lagern seit zwei Wochen an der unteren Donau, bei den ungarischen Truppen vor Nikopolis. So hatten wir Zeit, uns zu erholen von den Reisestrapazen der letzten Monate. Als Leibwächter hatten wir einen reichen venezianischen Kaufmann von dessen Heimatstadt bis nach Kreta begleitet. Die Republik Venedig verwaltet die Insel, Regno di Candia nennen sie die Venezianer. Auf Kreta hörte Udalrich vom Heerzug des ungarischen Königs Siegmund und den burgundischen Kreuzfahrern unter Johann Ohnefurcht und Marschall Boucicaut und beschloss, sich Siegmund anzuschließen. Obwohl wir uns beeilten und bis Bulgarien auf einem Schiff fuhren, brauchten wir über zwei Wochen bis Nikopolis. Ich musste sogar an den Rudern aushelfen, damit wir unser Ziel schnell erreichten.

Ich habe die Zeit hier im Lager genutzt und mir die Ritter und die Fußtruppen angeschaut, wie sie leben, wie sie sich auf die Schlacht vorbereiten: das ungarische Heer von König Siegmund, die burgundischen Kreuzfahrer unter Herzog Johann Ohnefurcht, die stolzen französischen Ritter von Marschall Boucicaut, die frommen Johanniter, die Reiter und Fußknechte aus Siebenbürgen und der Walachei. Ich habe bei allen etwas abgeschaut und manches gelernt. Als Knappe eines fahrenden Ritters hatte ich bei der Belagerung von Nikopolis nichts zu tun. Nun aber ist das osmanische Heer eingetroffen, angeführt von Sultan Bayezid I. in eigener Person, verstärkt durch die serbischen Panzerreiter von Stefan Lazarević. Sie sind so viele, der Staub, den sie aufgewirbelt haben, hat den Himmel verdunkelt. Als sie vorbeigeritten sind, haben wir uns Tücher vor den Mund gebunden, um besser atmen zu können.

Ich habe meinen Ritter gefragt, wer die Schlacht gewinnen wird. Udalrich meinte, es liege in Gottes Hand, der Ausgang sei offen. Trocken fügte er hinzu: »Die beiden Heere sind etwa gleich stark. Deshalb kommt es auf die bessere Heerführung an.«

Kriegshandwerk und Feldherrenkunst. Auch darüber habe ich von Udalrich einiges gehört. Neun Jahre bin ich nun bei meinem Herrn. In dieser Zeit habe ich viel, ich denke, genug gelernt. Wenn wir die Schlacht überleben, wenn ich nach diesem 25. September 1396 noch heile Knochen habe, werde ich ihn verlassen.

Ich bin Udalrich dankbar für alles, was ich von ihm gelernt habe, Kämpfen und Reiten, ritterliches Verhalten genauso wie den Umgang mit Huren und dem gemeinen Volk. Doch war diese Zeit auch oft schwer für mich, denn er ist ein harter Herr und sieht in seinem Knappen einen einfachen Diener. Ich war sein Laufbursche und Pferdeknecht, und als Lohn bekam ich nicht einmal anständige Kleider, lief oft herum in einem Kittel wie der einfachste Knecht. Nur selten durfte ich reiten, meistens lief ich Udalrich und seinem Pferd zu Fuß hinterher.

Gestern hat er mir einen Lederharnisch und ein Schwert besorgt. Wenn ich mich in der Schlacht bewähre, darf ich beides behalten – doch wie soll das gelingen als Nachhut der Nachhut?

Was machen die Franzosen denn jetzt! Die gepanzerten Ritter preschen ganz alleine auf das Plateau zu, auf dem Sultan Bayezid seine Armee aufgestellt hat. Siegmund kommt mit seinem Fußvolk nicht hinterher. Die Ritter reiten in ihr Verderben. Dieser Sultan ist ein kluger Mann, seine Vorhut, die leichte Reiterei, weicht seitlich aus. Dahinter warten die Bogenschützen, nicht etwa ungeschützt, in das Feld vor ihnen haben die Osmanen zahlreiche Pfähle eingeschlagen. Deshalb müssen die Ritter absteigen und zu Fuß weiterkämpfen.

Geht es den Franzosen wie ihren Vorfahren vor genau fünfzig Jahren bei der Schlacht von Crécy? Udalrich erzählte mir vor längerer Zeit, wie die Engländer durch ihre Langbogenschützen ein weit überlegenes französisches Heer besiegten. Sie metzelten die französischen Ritter regelrecht nieder: durch andauernden Beschuss, bei dem sich die Bogenschützen abwechselten. Schon Vater hat uns Jungen erklärt, dass die Bögen der Osmanen zwar kürzer sind als die englischen Langbögen, aber eine viel größere Reichweite haben.

Was für ein Mut, welche Kampfkraft! Die französischen Ritter haben es trotz ihrer schweren Rüstungen bis zu den Bogenschützen geschafft. Die müssten sie doch leicht besiegen. Vor Freude schlage ich die Hände zusammen.

»Freu dich nicht zu früh, Junge!«

Was meint Udalrich?

Er zeigt auf das Plateau. »Das sind keine einfachen Bogenschützen wie bei uns. Das sind Janitscharen, das ist die Elitetruppe des Sultans. Du erkennst sie an ihren Turbanen – und daran, wie sie kämpfen. Siehst du? Sie setzen den Franzosen schwer zu. Und da hinten«, er schwenkt den Arm nach rechts, »flieht der Trupp, der sie entsetzen sollte. Das sind die Ungarn, hinter denen die serbischen Panzerreiter her sind. Es sieht schlecht aus für Siegmund. Ich hoffe nur, dass niemand uns in den Kampf werfen will.«

Mir fällt die Kinnlade runter. Udalrich schlägt mir mit der gepanzerten Rechten auf die Schulter, ich zucke zusammen. »Mund zu, Junge. Du glaubst jetzt hoffentlich nicht, dass ich feige bin, dazu kennst du mich zu gut. Ich gehe keinem anständigen Kampf aus dem Weg. Das hast du in den letzten Jahren erlebt. Aber, Oswald«, seine Stimme klingt so ernst, wie ich es noch nie bei ihm gehört habe, »einen Kampf, den man nicht gewinnen kann, den führt ein Ritter nur, wenn es ihm sonst an die Ehre geht, für sein Hab und Gut oder für Menschen, die ihm nahe stehen. Nicht für den Ehrgeiz eines Königs oder Heerführers, wenn die Schlacht schon verloren ist. Merke dir das gut, Oswald, und lass uns hoffen, dass dir dazu noch einige Jahre bleiben!«

Drei Tage später genießen wir ein ausgiebiges Mahl in einem Gasthaus in Belene. Wir waren gestern den ganzen Tag unterwegs, nun sind wir weit genug weg von dem Feld der Niederlage, um hoffentlich nicht weiter darunter zu leiden. Als freier Ritter ist Udalrich nicht an einen der Fürsten gebunden und hat sich entschlossen, diese Gegend zu verlassen.

Die Tür wird mit Schwung aufgestoßen, zwei Männer betreten die Gaststube. Im ersten erkenne ich sofort einen Ritter, er sieht meinem Herrn sehr ähnlich. Hinter ihm betritt ein Junge den Raum, der vielleicht ein oder zwei Jahre jünger ist als ich.

Udalrich springt auf. »Berthold! Du hast es geschafft!« Mit zwei Schritten ist er bei dem Neuankömmling, sie umarmen sich so heftig, als wollten sie sich die Rippen brechen. »Setz dich zu uns!« Udalrich schiebt zwei weitere Schemel an unseren Tisch.

Ich erhebe mich höflich und warte, bis der fremde Ritter Platz genommen hat. Als Berthold den Mund aufmacht, überrascht mich seine Stimme. Sie ist erstaunlich hoch, kein tiefer Bass wie bei meinem Herrn, dabei äußerst angenehm anzuhören. »Wir haben uns etwas später davon gemacht als ihr, aber ich hatte auch eine günstigere Stellung. Das ist übrigens Friedrich, mein Knappe.« Er zeigt kurz auf den Jungen, der sich inzwischen, wie ich, gesetzt hat.

»Die Schlacht ist vollkommen verloren. Ein paar der Grafen sind in türkischer Gefangenschaft, aber werden wohl überleben, die Osmanen freuen sich über das Lösegeld. Von den gefangenen Kreuzfahrern wird kaum einer nach Hause kommen. Die Osmanen haben sie alle getötet.«

Berthold hält einen Augenblick inne, dann setzt er den Krug mit Bier an, den der Wirt inzwischen gebracht hat, und leert ihn in einem Zug.

Udalrich ist bleich geworden; er flüstert: »Das wäre auch unser Schicksal geworden, wenn wir in Gefangenschaft geraten wären,« Er wirft mir einen Blick zu und fährt mit normal lauter Stimme fort: »Denk daran, was ich dir auf dem Schlachtfeld gesagt habe! Manchmal ist Rückzug der bessere Teil der Tapferkeit.«

.

Ich liege auf meinem Strohsack und kann nicht schlafen. Mir geht ein Lied nicht aus dem Kopf, das Ritter Berthold am Abend gesungen hat. Er hat einige Lieder zum Besten gegeben, darunter eines, das Friedrich und mir die Röte ins Gesicht getrieben hat. Gemerkt habe ich mir aber nur eines, ein Minnelied von einem gewissen Nithart oder Neidhart, der vor fast zweihundert Jahren gelebt haben soll.

Wie gut, dass ich in der Domschule in Brixen gelernt habe, wie man sich Melodien und Texte merkt. Minnelieder haben wir dort keine gesungen, aber viele lateinische Hymnen und gregorianische Choräle. Sie alle mussten wir auswendig lernen, nicht nur den Text, sondern auch die Melodie. Am Anfang habe ich es gehasst, wenn der magister scholarium uns die Töne auf der Guidonischen Hand zeigte und mit den Rutenstreichen nicht sparte, wenn wir falsch sangen. Für alle vierzehn Fingerglieder und die fünf Fingerspitzen mussten wir uns jeweils eine bestimmte Tonstufe merken. Das soll sich vor vierhundert Jahren der Benediktinermönch Guido von Arezzo ausgedacht haben. So kann man sich leicht Melodien einprägen; unser Magister hat uns damit die Kirchentonarten und gregorianische Gesänge beigebracht.

Als ich erst einmal verstand, wie die Töne und ihre Abstände zusammenhingen, wie ich mir mit Hilfe der Hexachorde, die sich über die Hand verteilen, und der verschiedenen Modi Melodien nicht nur merken, sondern auch eigene erfinden konnte, gewann ich immer mehr Freude am Unterricht. Fleißig übte ich die St. Galler Neumen, eine alte Art, Melodien aufzuschreiben.

Nach zwei Jahren musste ich die Domschule verlassen; das tat mir in der Seele leid. Gerne hätte ich noch mehr Latein und andere Sprachen gelernt, meine Kenntnisse in Melodielehre und der Kunst des Kontrapunkts vertieft. Vielleicht weist mir der Gesang des Ritters Berthold den Weg.

Ich versuche, das Minnelied des Nithart in mein Gedächtnis zu rufen. Es ist in einem etwas älteren Deutsch verfasst, aber ich habe es gut verstanden. Zeile für Zeile erarbeite ich es mir wieder, setze Reim um Reim zusammen, summe dazu die Melodie, leise natürlich, damit Ritter Udalrich auf seinem Strohsack in der anderen Ecke der Kammer nicht erwacht. Jetzt habe ich es.

Mai, dein lichter Schein und die kleinen Vögelein:Voller Freuden ist ihr Schrein – ja, sie willkommen sein!

Meine Freud’ jedoch ist klein, fühl’ mich matt und krank.

Alle Tage ist meine Klage, dass ich der nicht wohlbehage,

von der ich das Beste sage, deren Bild im Herz ich trage.

Bin so weit, dass ich verzage, weil mir nie gelang,

was doch so vielen anderen im Minnedienst gelungen,

die nach höfisch Sitt’ und Brauch um Weibes Gunst gerungen,

nur ich, ich hab’ umsonst gedient, gedienet und gesungen.

Vom Liebeswahn ich nicht lassen kann,

hat mich doch in ihrem Bann,

der Schönen Wohlgestalt, solang ich noch ein wenig hoffen kann.

doch weist sie mich zurück, ja dann, dann wär’ ich lieber tot.

Ich war ihr Diener hier, seit ich einst begegnet ihr,

meine Dienste weiht’ ich ihr – obwohl sie’s nie vergolten mir –

an jedem Ort und für und für, wie sie’s mir gebot.

Sollt’ ich dienen und doch ohne Lohn von ihr einst bleiben,

so ist des Üblen weitaus mehr als Gutes an den Weiben,

von diesem Glauben wird mich auch ein Kaiser nicht vertreiben.

Die dritte Strophe fällt mir nicht mehr ein, ich werde Ritter Berthold morgen bitten, sie mir noch einmal vorzusingen. Ich will ihn nach den Meistern der Musik in Italien fragen, die er erwähnt hat. Auf dem Weg in meine Heimat, nach Tirol, ist es vielleicht gar kein großer Umweg, in Italien einen der großen Kantoren zu besuchen. Ich glaube, jetzt werde ich gut schlafen.

Mein Schicksal sind Weh und Qual,

seit ich sie sah zum ersten Mal,

deren Lob war ohne Zahl, unbefleckt ihre Moral,

deren Keuschheit so total wie ihre Höfischkeit.

Dass sogar schon grau mein Haar, ist ihre Schuld ohn’ Zweifel gar.

Ihre schönen Augen klar, nehmen mich kaum einmal wahr,

während meine von fern und nah ihr folgen jederzeit.

Ließe sie doch einmal nur ein Zwinkern sich ablauschen!

Minne, die gebietet, dass die Augen Blicke tauschen

und somit Mann und Weib an Liebe können sich berauschen.

Udalrich klopft zustimmend auf den Tisch, als Berthold und ich gemeinsam das Minnelied des Nithart beenden. Wir haben es nach dem Mittagsmahl einige Male zusammen gesungen, ich werde es sicher nicht mehr vergessen.

Am Vormittag hat mir Berthold von Florenz erzählt.

»Das ist eine Stadt in Italien, berühmt und reich. Manche sagen, die Krone der Musik gebühre Paris. Viele andere meinen, die Königin der Musik sei Florenz, und denen schließe ich mich an. In Italien ist wie in Frankreich die geistliche Musik auf dem Gipfel der Kunst angelangt. Dort werden aber zudem ganz neue Wege in der weltlichen Musik beschritten. Die Florentiner gelten als besonders erfindungsreich.«

Diese Stadt will ich kennenlernen. Morgen werde ich mich auf den Weg machen. Auf nach Florenz!

.

3

Florenz, 5. Mai 1397

Der Klang des Portativs mischte sich aufs Wunderbarste mit der hohen Stimme des Meisters. In dem geschmückten Saal saßen vor ihm im Halbkreis Männer im mittleren bis fortgeschrittenen Alter, an ihrer Kleidung erkennbar als Ärzte, Philosophen, Mathematiker, Theologen und Ratsherren. Sie alle gehörten zur Elite der Stadt. Hinter ihnen hatten sich weniger gut gekleidete Männer und Knaben niedergelassen. Manche hatten einen Schemel mitgebracht, andere saßen mit untergeschlagenen Knien auf dem Boden. Sie alle verhielten sich möglichst ruhig, denn wer die Gespräche der edlen Herren unterbrach oder störte, wurde sofort von den Wachen aus dem Raum gewiesen.

Der Gesang verstummte, aber der Klang der kleinen Orgel, die auf dem linken Oberschenkel des alten Mannes ruhte, während er mit der rechten Hand das Manual bediente und mit der anderen den Balg betätigte, erfüllte weiterhin den Raum. Die gelehrten Männer nahmen ihr Gespräch wieder auf. Es gehörte zu den Traditionen der kunstsinnigen Stadt Florenz, dass an jedem Montagnachmittag ihr berühmtester Kantor, der Tonsetzer, Organist, Sänger und Dichter Francesco Landini, in einem der Patrizierhäuser aufspielte. Die Edlen der Stadt tauschten sich währenddessen über die Geheimnisse der Welt und manchmal auch die Erfordernisse der Zeitläufte und der Politik aus. Solange Francesco sang, lauschten alle stumm, doch meistens beschränkte er sich auf sein meisterhaftes Orgelspiel.

Fast alle Knaben hinter den Herrschaften hörten aufmerksam den Reden der Älteren zu. Viele stammten aus deren Familien und bereiteten sich so auf die Übernahme hoher Ämter vor. Andere waren voller Hoffnung, durch das hier erworbene Wissen aus ihrem derzeitigen Stand aufsteigen zu können. Ein junger Mann jedoch hatte offensichtlich kein Interesse an den Ausführungen der Redner. Er saß ganz am Rande des Halbkreises und hatte nur Auge und Ohr für den berühmten Kantor.

Nach seinem wöchentlichen Spiel für die Edlen der Stadt ließ sich der blinde Kaplan von San Lorenzo von seinem Leibdiener nach Hause begleiten. Er war müde. Die Jahre hatten an ihm gezehrt; er würde nicht mehr lange auf dieser Welt weilen.

In seiner Wohnstube ließ er sich in dem bequemen Lehnstuhl nieder und ruhte ein wenig. Er war überrascht, als Matthis, sein Leibdiener, hereinkam.

»Unten wartet ein junger Mann, der Euch zu sprechen wünscht. Er ist sehr hartnäckig und weit gereist, um Euch zu sehen; seinem Dialekt nach kommt er aus Tirol. Oswald von Wolkenstein nennt er sich, ein junger Adeliger auf Wanderschaft. Er will mit Euch unbedingt über Musik reden.«

Francesco zögerte. Matthis fuhr fort: »Mir ist er aufgefallen bei Eurem Spiel heute Nachmittag. Er saß die ganze Zeit ruhig da, wie erstarrt, und lauschte Eurer Musik und dem Gesang. Er ließ Euch keine Sekunde aus den Augen.« Matthis lachte kurz auf. »Oder besser aus dem einen Auge, denn auf dem rechten Auge scheint er blind zu sein.«

Das gab für Francesco den Ausschlag. Eine gewisse Leidensverwandtschaft könnte seinen Besucher interessant machen. »Bring ihn hoch, Matthis!«

Als der junge Mann den Raum betrat, erkannte Francesco an seinem zögerlichen Schritt, dass er sich unwohl fühlte. »Setz dich!«, begrüßte er den Gast. Er hörte, wie der Schemel auf der anderen Tischseite zurechtgerückt wurde.

»Du weißt, dass ich blind bin. Deshalb bitte ich dich, bevor du mir dein Anliegen vorträgst: Beschreibe dich mir. Was würde ich sehen, wenn ich sehen könnte?«

Einen Augenblick herrschte Stille, dann erklang eine Stimme, die Francesco aufhorchen ließ aufgrund ihres Wohlklangs, tief, aber mit rundem Ton. Er würde den Sprecher gerne singen hören.

»Was Ihr sehen würdet? Einen jungen Mann, gerade zwanzig Jahre alt, gut genährt, aber leider keine Schönheit. Ich bin nicht hochgewachsen, aber stämmig und kräftig, mit kurzen Beinen und kurzen, aber breiten Füßen. Mein Hals ist dick, das Haupt darauf zu groß. Geschmückt ist es mit vielen langen dunklen Locken. Die Stirn ist breit, die Nase nicht sehr lang und etwas krumm. Mein Mund ist voller großer Zähne, die ich gern zeige, wenn ich lache oder singe. Die Hände sind schön und nützlich zu gar mancherlei grober wie feiner Arbeit. Und beides habe ich gar oft schon verrichtet, als Knappe eines reisenden Ritters für fast zehn Jahre. Oswald von Wolkenstein bin ich und mache gerne Musik. Doch lernte ich in der Domschule zu Brixen nur Grundlegendes und auf meinen Reisen nur wenig mehr. Deshalb, verehrter Meister, bin ich nach Florenz gekommen, um bei Euch zu lernen, was mir fehlt.«

Francesco lachte laut auf. »Was dir fehlt? Wie viele Jahre gedenkst du, hier zu bleiben?« Er wurde ernst. »Ich bin jetzt über siebzig Jahre alt. Ich habe mich mit der Musik beschäftigt, seit ich ein Knabe war. Als mir die Pocken das Augenlicht raubten, wurde meine Beschäftigung mit der Musik noch inniger, denn mir blieb nur das Gehör. Doch würde ich niemals behaupten, ich habe fertig gelernt. Zu viel gibt es noch in der Musik zu erkunden, zu viel Neues zu finden und zu erfinden, zu viele Ideen bei vielen Meistern in anderen Städten. Doch ich weiß, was du meinst. Handle mit Matthis die Bedingungen aus zu Unterkunft, Kost und Kosten!«

Questa fanciulla’amor fallami pia

che mi ha ferito il cor nella tua via.

Tu m’ha fanciu+rcosso

che solo in te pensando trovo posa.

El cor di me da me tu m’ha rimosso

cogli occhi belli e la faccia gioiosa.

Pero ch’al servo tuo deh sie piatosa

merce ti chiegho alla gran pena mia.

Für drei Stimmen hatte Landini diese Ballata ersonnen, doch nur zu zwei davon konnten Oswald und sein Lehrmeister den Text singen, Landini den Cantus, Oswald die Unterstimme, den Tenor. Die mittlere Stimme, den Contratenor, spielte Landini auf dem Portativ.

Oswald sprach genug Latein, um das Lied zu verstehen, aber er wollte es in der Zukunft auch in seiner Sprache singen können. Und so hatte er für sich eine rohe Übersetzung angefertigt.

Dieses Mädchen, Amor, sei mir gewogen,

denn durch deine Schliche hat sie mein Herz verletzt.

Dieser Refrain wurde nach jeder Strophe gesungen. Oswald hatte sich nur die erste Strophe notiert.

Mädchen, du hast mich durch die Liebe so erschüttert,

dass ich nur Ruhe finde, wenn ich an dich denke.

Mein Herz hast du geraubt

mit deinen schönen Augen und dem fröhlichen Gesicht.

Darum sei deinem Diener gnädig,

ich bitte dich um Erbarmen für mein großes Leid.

Er würde daraus etwas anderes machen, was leichter zu verstehen war für den Adel seiner Heimat, die Ritter und Herren in Tirol und den deutschen Landen.

Seit Oswald Anfang Mai nach einer langen anstrengenden Reise in Florenz angekommen war, hatte er nahezu jede freie Minute mit Landini oder dessen Schülern verbracht. Sie eröffneten ihm Zugang zu vielen ihm bisher unbekannten musikalischen Formen und Spielweisen. Besonders Landini selbst war nicht nur ein meisterlicher Interpret seiner eigenen Werke, sondern auch ein hervorragender Lehrer.

Landini hatte Oswald eine Kammer in seinem Haus gegeben und verköstigte ihn in seinem Haushalt. Dafür ging Oswald dem Gesinde zur Hand und er nahm vor allem Matthis viel Arbeit ab. Der war fast so alt wie sein Herr und beide waren sehr froh über die jungen kräftigen Arme, die ihn unterstützten, ohne dass es viel kostete.

Oswald war sehr zufrieden mit dieser Regelung. Er lernte ein wenig Fidel spielen und die Harfe schlagen, besonders aber hatte es ihm die Flauto dolce angetan, die Blockflöte. Als Landini dies auffiel, überließ er Oswald für die Zeit seines Aufenthaltes in Florenz ein wunderschönes Instrumentum aus spanischem Buchsbaum, der im Laufe der Zeit nachgedunkelt war und in der Farbe dunklen Honigs glänzte.

Oswald hatte die zweite Strophe auswendig gesungen und hing seinen Gedanken nach. Plötzlich brachen Landinis Gesang und Spiel ab. Oswald erschrak. Landini sank mit dem Oberkörper nach vorne, langsam glitten seine Hände vom Portativ. Oswald sah, wie sich das Organetto vom Knie seines Meisters löste und nach unten rutschte. Gerade rechtzeitig konnte er es auffangen. Er starrte in das regungslose Gesicht Landinis; dessen Kopf fiel auf seine Knie.

Diesen 2. September 1397 würde Oswald nie vergessen! Der Tod des berühmtesten Organisten der Stadt führte in Florenz zu großer Aufregung und mehr oder weniger echter Betroffenheit. Dass der alte Mann nicht mehr lange unter den Lebenden weilen würde, war allen bewusst gewesen. Die Prozession zu seinen Ehren und die Grablegung, bei der sich versammelte, was in Florenz Rang und Namen hatte, erlebte Oswald wie durch einen Schleier. Als Schüler, der noch nicht lange im Haushalt des Meisters gelebt hatte, war er einer der unwichtigsten Teilnehmer beim Begräbnis. Nur der Fürsprache und Umsicht des alten Matthis hatte er es zu verdanken, dass er überhaupt auf dem Friedhof Zugang fand.

Den Gesang von Landinis Schülern hörte Oswald zwar, aber er verstand kein Wort, zu sehr war er in Gedanken versunken, zu stark hatte ihn der Tod Landinis getroffen. Ihm war vorher gar nicht bewusst gewesen, wie sehr er den alten Mann ins Herz geschlossen hatte.

Am Tag nach dem Begräbnis packte er seine Sachen; er wollte nach Hause. Matthis hielt ihn noch einmal auf. Er reichte ihm eine Rolle aus Leder und sagte: »Nimm dies mit zur Erinnerung, Junge. Mein Herr hat dies so bestimmt. Denke immer gut von ihm!« Seine Stimme versagte, er räusperte sich, Oswald sah Tränen in den Augen des alten Dieners. Matthis drehte sich um und verschwand durch die nächste Tür.

Oswald betrachtete nachdenklich die Lederrolle in seinen Händen. Sollte dies das sein, was er vermutete? Langsam löste er die Bänder und schlug das Leder zurück. Tatsächlich, das war die Hülle jener Flöte, die er so lange und so gerne gespielt hatte. Nun lag sie vor ihm: seine Flauto Dolce. Bedächtig drehte er sie in den Händen, strich behutsam über das Holz. Er glaubte, das Leben in dem Werkstoff zu spüren, durch das Bienenwachs hindurch, das diesem Meisterwerk eines Flötenbauers seinen ganz eigenen Glanz verlieh. Langsam führte Oswald das Mundstück an die Lippen, setzte seine Finger auf die Löcher, holte tief Luft, wie Landini es ihm gezeigt hatte, und entließ den Atem kraftvoll und zugleich behutsam in die Flöte. So ließ er jene Musik erklingen, die ihm als Totenklage für den großen Meister angemessen erschien.

Mathis saß im Nebenzimmer auf dem Lehnstuhl, der seinem Herrn viele Jahre eine treue Ruhestatt gewesen war. Als er Oswald spielen hörte, kamen ihm die Tränen. »Mein Herr hat eine weise Entscheidung getroffen«, flüsterte er nahezu unhörbar. »Dieser junge Mann hat die Musik im Blut. Nur dadurch konnte er sich für dieses Klagelied entscheiden.« Der alte Diener lehnte sich zurück, trocknete seine Tränen und lauschte den Tönen, die Oswald der Flöte entlockte, den wunderbaren Klängen des »Lamento di Tristano«.

.

4

Camposampiero, 24. November 1399

»Gleich haben wir ihn!« Die hohe Stimme des Büttels klingt schrill in meinen Ohren. Ich ducke mich tiefer hinter die efeubewachsene Mauer. Die beiden Männer, die mich verfolgen, kann ich nicht sehen, aber ich habe eine genaue Vorstellung davon, wie verzerrt ihre Gesichter vor Wut sind.