Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

Das spektakuläre Finale: Der dritte Undercover-Einsatz für Hauptkommissar Rupert, den beliebten Kollegen von Ostfrieslands berühmtester Ermittlerin Ann Kathrin Klaasen von Nummer-1-Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf. Rupert hatte sich nie im Leben besser gefühlt. Irgendwie war er angekommen. Ja, geradezu glücklich. Er lebte in zwei Welten, wechselte problemlos zwischen seinem Leben als Hauptkommissar und Undercover-Agent hin und her. Doch nie würde er den Moment vergessen, als die unheimliche Stimme am Telefon ihren Namen nannte. Frederico Müller- Gonzáles – der totgeglaubte Drogenboss. Dieser Anruf veränderte alles. War seine Tarnung aufgeflogen? Jetzt wusste Rupert: Sein Leben war vorbei, wenn er nicht sofort die undichte Stelle fand. »Ostfriesisches Finale« ist der dritte Roman mit Undercover-Agent Rupert von Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf.

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

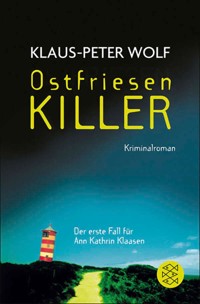

Klaus-Peter Wolf

Rupert undercover – Ostfriesisches Finale

Der neue Auftrag. Kriminalroman

Kriminalroman

Über dieses Buch

Rupert Undercover – Das große spektakuläre Finale

Rupert hatte sich im Leben nie besser gefühlt. Irgendwie war er angekommen. Er lebte in zwei Welten, wechselte problemlos zwischen seinem Leben als Hauptkommissar und Undercover-Agent hin und her. Doch dieser Anruf veränderte alles. Nie würde er den Moment vergessen, als die unheimliche Stimme am Telefon ihren Namen nannte. Frederico Müller-Gonzáles – der totgeglaubte Drogenboss. Ruperts Tarnung war aufgeflogen. Jetzt wusste er: Sein Leben war vorbei, wenn er nicht sofort die undichte Stelle fand.

»Ein Krimi mit Wohlfühlfaktor und Strandkorbsehnsucht, süffig zu lesen, witzig und abgedreht.« Elisabeth Höving, Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Klaus-Peter Wolf, 1954 in Gelsenkirchen geboren, lebt als freier Schriftsteller in der ostfriesischen Stadt Norden, im selben Viertel wie seine Kommissarin Ann Kathrin Klaasen. Wie sie ist er nach langen Jahren im Ruhrgebiet, im Westerwald und in Köln an die Küste gezogen und Wahl-Ostfriese geworden. Seine Bücher und Filme wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Bislang sind seine Bücher in 26 Sprachen übersetzt und über dreizehn Millionen Mal verkauft worden. Mehr als 60 seiner Drehbücher wurden verfilmt, darunter viele für »Tatort« und »Polizeiruf 110«. Der Autor ist Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland. Die Romane seiner Serie mit Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen stehen regelmäßig mehrere Wochen auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste, derzeit werden einige Bücher der Serie prominent fürs ZDF verfilmt und begeistern Millionen von Zuschauern.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Inhalt

[Zitate]

Klar wollten ihm viele [...]

Birte Jospich erinnerte Geier [...]

Das Bad mit Klinikchef [...]

Ann Kathrin verließ ihr [...]

Ann Kathrin Klaasens Haus [...]

Als Weller seine Emotionen [...]

Während Rupert mit Dr. Flickteppich [...]

[Leseprobe]

Ruperts Gemüseeintopf

»Wir ändern die Spielregeln und machen ab jetzt nur noch böse Miene zum bösen Spiel.«

Hauptkommissar Rupert, Kripo Aurich (zurzeit undercover als Gangsterboss Frederico Müller-Gonzáles)

»Wenn es stimmt, dass man durch Fehler klug wird, ist Rupert ein weiser Mann. Wenn nicht, ist er auch nur einer der üblichen Dummschwätzer.«

Holger Bloem, Chefredakteur Ostfriesland Magazin

»Rupert ist nicht dumm. Er hat nur manchmal etwas Pech beim Denken…«

Hauptkommissar Frank Weller, Kripo Aurich

Klar wollten ihm viele reinreden. Aber zu dem Spiel gehörte immer auch einer, der sich reinreden ließ. Und so einer war Rupert nun mal gar nicht. Noch glaubte er, die ganze Sache im Griff zu haben.

Er führte zwei Existenzen. Eine als ostfriesischer Hauptkommissar, der mit dem Fahrrad zur Dienststelle fuhr, und eine als Gangsterkönig mit Bodyguard, Chauffeur und gepanzerter Luxuslimousine.

Er war Undercover-Polizist bei freier Zeiteinteilung.

Das Leben zwischen zwei Frauen gefiel ihm besonders. Da war die Geliebte, dort die Ehefrau. Jede auf ihre Art faszinierend und schön.

Frauke, die zwar immer noch großzügige monatliche Zuwendungen erhielt, fühlte sich aber nicht mehr nur als Miet-Ehefrau, sondern als Geliebte, und genau das war sie auch für ihn. In der Privatklinik hinterm Deich, zwischen Greetsiel und Norddeich, erholte sie sich von den Strapazen ihrer Entführung. So konnte Rupert, wenn er mal wieder eine Nacht bei seiner Ehefrau Beate in Norden verbracht hatte, zehn Minuten später bei seiner Geliebten sein oder auch – wenn er in die entgegengesetzte Richtung fuhr – in der Polizeiinspektion am Markt, was allerdings nicht oft vorkam. Frauke übte einfach einen größeren Reiz auf ihn aus als sein Büro. Wenn er sich entscheiden musste, Berichte zu schreiben oder mit Frauke zu knutschen, musste er nicht lange grübeln.

Überhaupt war Grübeln nicht so sein Ding. Dafür hatte er gutes Heilfleisch. Die Kugel, die er sich in Emden gefangen hatte, hing jetzt an einer goldenen Kette um seinen Hals. Er humpelte mehr als nötig. Was waren Helden ohne ihre Verletzungen?

Seine Frau Beate bemutterte ihn jetzt noch mehr. Sie kochte seine Lieblingsspeisen und verwöhnte ihn im Bett. Ihr war durch die Kugel auf erschreckende Weise klargeworden, wie sehr sie ihren Mann liebte, und dass sie Angst hatte, ihn zu verlieren.

All seine Fehler, über die sie sich früher so sehr aufgeregt hatte, waren belanglos geworden. Sein ständiges Zuspätkommen. Seine Affären. Dieses ganze Machogehabe. Seine Prahlerei, die manchmal Hemingway’sche Ausmaße annahm – was bedeutete das alles? Hauptsache, er lebte und kam immer wieder zu ihr zurück. Die Beziehungen zu ihren Reiki-Freunden waren ja auch nicht immer ganz platonisch.

Rupert hatte sich nie im Leben besser gefühlt als jetzt. Irgendwie war er angekommen. Ja, glücklich! Er wechselte problemlos zwischen Rupert und Frederico Müller-Gonzáles hin und her. Beide Persönlichkeiten gehörten inzwischen zu ihm. Als Frederico managte er die Kompensan-Bank.

Er betrieb das wie ein Spiel, eine Mischung aus Monopoly und Poker.

Wenn er etwas konnte, dann bluffen. Da waren ihm alle ausgebildeten Bankfachleute unterlegen. Die trauten sich viel zu wenig. Während sie noch nach Sicherheiten suchten, machte er schon Kasse und verteilte die Beute. Er fühlte sich dabei ein bisschen wie Robin Hood.

Seine Onlinebank verfügte über gewaltige Geldmengen. Der europäische Drogenhandel wurde praktisch über seine Bank abgewickelt. So bekam das BKA Einblick in alle großen Geschäftstransaktionen des organisierten Verbrechens.

Rupert schlenderte über den Deich in Richtung Regina Maris. Da seine Chefs seine Abneigung gegen Dienstbesprechungen kannten, beraumten sie die Treffen gern in Restaurants oder Hotelsuiten an. Heute im Regina Maris, beim letzten Mal im Möwchen.

Dirk Klatt bestimmte immer den Ort. Hauptsache, es gab dort große Fleischportionen. Der Rest war dem Spesenritter egal. Die fehlende Anerkennung durchs weibliche Geschlecht kompensierte Klatt, indem er sich auf BKA-Kosten mächtige Steaks einverleibte und dazu Bier und edle Schnäpse trank. Wenn Rupert ihm beim Essen zusah, bekam er immer mehr Verständnis für Vegetarier.

Im Regina Maris warteten Klatt und die Leitende Kriminaldirektorin Liane Brennecke bereits seit einer halben Stunde auf Rupert. Polizeichef Martin Büscher war schon wieder gegangen, weil er es am Magen hatte und ständig aufstoßen musste. Er wollte den anderen nicht den Abend verderben.

Rupert ließ gern auf sich warten. So unterstrich er die Bedeutung seiner Person.

Jetzt, bei Niedrigwasser, schmeckte die Luft besonders jod- und salzhaltig. Rupert schluckte, als könne er den Nordwestwind kauen. Der Wattboden dünstete in der Abendsonne die abgestorbenen Tier- und Pflanzenreste aus. Im Schlickwatt kämpften Muscheln und Krebse ums Überleben. Eine Möwenarmee, die bis vor kurzem einen Krabbenkutter verfolgt hatte, suchte jetzt im tonigen Schlick nach leichter Beute. Der Tisch für die Raubvögel war reichlich gedeckt. Auch für einige Austernfischer blieb noch genug übrig. Sie bohrten mit ihren langen, roten Schnäbeln im Matsch herum.

Rupert blieb stehen, atmete tief durch und sah ihnen zu. Der Meeresboden war jetzt, je nach Perspektive, entweder ein Schlachtfeld oder ein köstliches Büfett. Das Watt war für ihn ein Sinnbild des Lebens. Er konnte sich gar nicht sattsehen. Der Himmel über Juist vibrierte glutrot. Es war, als würde die Sonne sich weigern, unterzugehen.

Rupert sah den Tierfotografen Uwe Hartmann mit großem Teleobjektiv im Deichgras sitzen. Er hatte neulich Fotos von Flamingos in einer Salzwiese in Harlesiel veröffentlicht. Rupert wollte ihn gerne fragen, ob die Tiere aus einem Zoo geflohen waren oder einfach auf dem Weg nach Süden in Ostfriesland Rast machten. Rupert mochte gute Fotos und konnte sich das auch als Hobby für sich vorstellen. Allerdings wollte er keine Vögel oder Sonnenuntergänge fotografieren, sondern lieber schöne Frauen in scharfen Dessous.

Er ging auf Uwe zu, da spielte sein Handy Born to be wild. Rupert zog es aus der Jacke. Auf dem Display stand: Anonym. Er meldete sich vorsichtshalber mit: »Jo?«

Er würde diesen Moment, als er die Stimme zum ersten Mal hörte, nie wieder vergessen. Dieser Anruf veränderte alles.

»Wir müssen uns treffen. Wir haben einiges zu besprechen.«

Es passierte Rupert nicht oft, dass ihm ein Schauer über den Rücken lief, wenn er mit einem Mann sprach. Diesmal war es so.

»Wer sind Sie?«, fragte er und bewegte sich von dem Vogelfotografen Hartmann weg, als hätte er Angst, ihn zu stören. Dabei wollte er nur selbst unbeobachtet und unbelauscht sein.

»Ich bin Frederico Müller-Gonzáles«, sagte die unheimliche Stimme. Ruperts Herz schlug heftig. Er machte ein paar schnelle Schritte, wie jemand, der vor etwas wegläuft. Uwe Hartmann fotografierte zwei Möwen, die sich in der Luft um einen Krebs stritten.

»Ich bin Frederico Müller-Gonzáles«, sagte Rupert tapfer. Er klang nicht ganz so überzeugend wie sonst, und er erntete für seine Aussage eine klare Entgegnung: »Nein. Sie spielen ihn nur. Aber ich muss zugeben, Sie spielen ihn verdammt gut.«

»Was wollen Sie von mir?«, hakte Rupert nach.

»Ich will Sie treffen.«

Irgendjemand hat geplaudert, dachte Rupert grimmig, und jetzt kennt so ein Spinner mein Geheimnis und will mich erpressen. Er verdächtigte Klatt, dem er noch nie über den Weg getraut hatte. Während Rupert sich vorstellte, Klatts Gesicht in das blutige Steak zu drücken, das er sich vermutlich gerade bestellte, weil er es nicht länger aushielt, zu warten, fragte er: »Wollen Sie mich erpressen? Geht es um Geld?«

»Es geht um viel mehr. Ich will den Mann kennenlernen, der sich so perfekt als Frederico Müller-Gonzáles ausgibt, dass alle darauf hereinfallen. Selbst Tante Mai-Li und Charlotte. Das enttäuscht mich fast ein wenig. Ich … ich hätte ihnen mehr zugetraut …«

Der Mann, der mit Rupert sprach, wurde eindeutig abgelenkt. Er stotterte unkonzentriert: »Ich … ich … rufe später wieder an.«

Das Gespräch brach abrupt ab.

Rupert sah zum Regina Maris. Er wäre fast hingerannt. Er wollte sich Klatt greifen und ihn konfrontieren. Dies eitle Wrack von einem Mann drohte mit seinem angeberischen Geschwätz Ruperts Sicherheit zu ruinieren. Er würde sich das nicht gefallen lassen, sondern ein paar Dinge klarstellen und mal so richtig auf den Putz hauen.

Im Restaurant Regina Maris warteten sie im Wintergarten auf Rupert. Sie hatten diesen Raum für sich allein. Es roch nach Grillfleisch.

Klatt hatte, wie er es ausdrückte, einen Mordshunger. Er war nicht bereit, noch länger mit knurrendem Magen auf einen Untergebenen zu warten, der auch nach offizieller Einschätzung kurz davor war, größenwahnsinnig zu werden.

Klatt hatte sich einen halben Liter Pils und das größte Steak bestellt. Er säbelte das erste blutige Stück ab. Er lächelte, als sei er mit der Welt versöhnt. So mochte er es am liebsten. Kurz angebraten. Saftig. Irgendetwas in ihm, das sich weigerte, komplett zum Büromenschen zu werden, wurde beim Genuss solcher Fleischbrocken wach. Etwas, das wild war und ausbrechen wollte aus dem Käfig, in dem es gefangen gehalten wurde, tobte in ihm. Nach dem Verzehr legte sich das Raubtier in ihm gern wieder satt schlafen und genoss die Annehmlichkeiten hinter den Gitterstäben an einem schattigen Plätzchen.

Aber jetzt schnitt er das Steak an, roch das gebratene Fleisch, das Blut, und fühlte sich für einen Moment stark. Frei. Ja, unzivilisiert. Er hatte nur noch Augen für sein Fleisch.

Ann Kathrin Klaasen, Kriminaldirektorin Brennecke und Frank Weller vermieden es, Klatt beim Essen zuzusehen. Sie guckten weg, als würden sie sich genieren. Als würde er nackt vor ihnen auf dem Klo sitzen.

Liane Brennecke aß einen Salat. Weller hatte sich Matjes Hausfrauenart bestellt und Ann Kathrin, die gerade irgendeine Diät machte, die angeblich keine Diät war, sondern Intuitives Essen hieß, hatte nur eine Krabbensuppe vor sich stehen, auf der ein Sahnehäubchen schwamm. Sie hob es mit dem Löffel ab und ließ die Sahne auf den Unterteller tropfen.

Ann Kathrin spürte Ruperts Wut in ihrem Rücken, bevor sie ihn sah. Liane Brennecke stand auf. Sie hatte als Polizistin viel Erfahrung mit aufbrausenden Menschen gesammelt. Ein Blick in Ruperts Gesicht sagte ihr: Da tobt einer vor Wut. Seine Körperhaltung verriet ihr zudem, dass es nicht mit einem verbalen Ausbruch getan war.

Während der schrecklichen Zeit in Geiers Folterkeller in Dinslaken hatte sie eins gelernt: Sie wollte nie wieder einem gewaltbereiten Menschen sitzend oder liegend begegnen. Sie stand auf und hielt die Salatgabel wie eine Waffe in der Faust.

Weller bekam genau mit, was geschah. Er berührte Liane Brennecke sanft am Arm und sagte: »Das ist nur Rupert. Nicht dieser Folterknecht …«

Sie erwachte wie aus einem Albtraum. Sie legte die Gabel auf den Tisch und setzte sich wieder.

Rupert packte wortlos Klatts Kopf und drückte ihn auf das blutige Steak.

Klatt presste seine Hände neben dem Teller auf den Tisch. Er versuchte, sich hochzustemmen. Als Rupert ihn losließ, schnellte Klatts Kopf nach oben. Das Steak klebte an seiner linken Wange, verdeckte sein Auge und reichte bis zur Stirn. Es fiel ab und landete wieder auf dem Teller.

Rupert holte zu einem Faustschlag aus. Ann Kathrin funkte dazwischen, ohne aufzustehen: »Rupert, es reicht!«

Er trat sofort einen Schritt zurück und senkte die Faust.

»Das wird ein dienstliches Nachspiel haben!«, zischte Klatt.

Weller sprang seinem Kumpel Rupert bei: »Das hat er nicht als Polizist getan, sondern als Gangster. Wir können ihm das dienstlich nicht anlasten …«

Rupert schnaufte und zeigte auf Klatt: »Der hat mich verraten!«

Ann Kathrin guckte sich um. Sie war froh, dass im Wintergarten keine anderen Gäste saßen. Sie vermutete, Rupert hätte wenig Rücksicht darauf genommen.

»Wie, verraten?«, fragte Weller.

»Wer«, schimpfte Rupert, »soll es denn sonst gewesen sein?! Wir haben eine undichte Stelle!«

»Und da verdächtigst du gleich ihn?«, fragte Ann Kathrin.

»Ja! Wen denn sonst?«, antwortete Rupert angriffslustig.

Klatt wischte sich das Gesicht mit einer Serviette ab. Fett, Blut und ein paar braune Fleischfasern verschmierten zu einer Masse.

»Was ist denn passiert?«, wollte Ann Kathrin wissen und hoffte, Ruperts Wut mit dieser Frage nicht noch weiter anzustacheln.

Rupert platzte damit heraus: »Ein Typ hat mich gerade angerufen und behauptet, er sei Frederico Müller-Gonzáles … Ich würde ihn gut nachmachen …«

Für einen Moment waren alle still. Diese Nachricht musste erst jeder für sich verarbeiten.

Weller brach das Schweigen: »Und was glaubst du, wer das war?«

»Entweder Frederico Müller-Gonzáles oder jemand, der alles weiß und uns jetzt an den Eiern hat …«, sagte Rupert. Er klang heiser.

»Frederico Müller-Gonzáles, nein, nein, das kann gar nicht sein«, behauptete Liane Brennecke. »Er ist in Lingen im Gefängnis ermordet worden. Sozusagen unter Staatsaufsicht. Seine Leiche wurde verbrannt, und er …« Sie sprach nicht weiter.

Rupert trat näher an den Tisch. Klatt wich ängstlich zurück.

Weller hatte den Impuls, Rupert von seinem Wein anzubieten, aber er kannte Ruperts Vorliebe für Bier. Er nahm Klatts halben Liter und hielt Rupert das Glas hin.

»Willz ’n Pils?«, scherzte Weller und spielte damit bewusst auf Ruperts Mutter an, die aus Dortmund war. Rupert trank gierig. So ein halber Liter war für ihn genau die richtige Menge. Er leerte das Glas, schnalzte und stellte es wieder auf dem Tisch ab.

»Niemand«, behauptete Ann Kathrin, »hat die wahre Identität der Leiche überprüft. Darf ich euch daran erinnern? Ihr …«, sie fixierte Klatt vorwurfsvoll, »konntet die Leiche gar nicht schnell genug loswerden.«

»Sein Gesicht war Mus. Ein einziger Brei«, gestand Klatt kleinlaut.

Ann Kathrin erinnerte die Runde daran: »Und es gab keine DNA-Überprüfung. Er wurde verbrannt und auf Staatskosten beerdigt. Unbekannter Junkie …«

»Ihr glaubt«, fragte Rupert, »es kann echt sein, dass mich der Tote angerufen hat?« Rupert ließ sich mehr auf den Stuhl fallen, als dass er sich setzte.

Weller betonte: »Nein! Tote telefonieren nicht. Wenn schon, dann hat dich tatsächlich der lebende Frederico Müller-Gonzáles angerufen.«

»Klugscheißer!«, zischte Rupert.

»Oder jemand verarscht uns ganz gewaltig«, gab Liane Brennecke zu bedenken.

»Wir wissen es nicht«, sagte Ann Kathrin, »aber völlig egal, was passiert ist – eins ist jetzt auf jeden Fall klar: Wir müssen Rupert sofort abziehen und irgendwo in Sicherheit bringen. Er braucht jetzt unseren Schutz.«

»Am besten in einer anonymisierten Wohnung«, ergänzte Weller.

Rupert tippte sich gegen die Stirn: »Leute, ich bin für euch zum Gangsterkönig geworden und habe die Leitung einer Bank für Schwarzgeld übernommen. Ich habe echt jeden Scheiß mitgemacht. Aber ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass ich in ein Zeugenschutzprogramm gehe! Nee! Nicht mit mir, Leute.«

»Was hast du stattdessen vor?«, erkundigte sich Ann Kathrin.

»Ich werde den Typen treffen«, erklärte Rupert, »und dann fühle ich ihm auf den Zahn. Und außerdem …« Er sah sich auf dem Tisch nach etwas Trinkbarem um, aber Ann Kathrin, Liane und Weller hatten Weingläser vor sich stehen. Weller erkannte das Problem und winkte dem Kellner.

Rupert zeigte auf Klatts Teller: »Und außerdem will ich auch so ein Steak. Und zwar mit Pommes. Und ein großes Bier vom Fass. Aber kalt.«

Der Kellner eilte zum Tisch.

Klatt schnitt an seinem Steak herum, während er es mit den Augen schon aufaß. Der Frust vergrößerte seine Fressgier nur.

»Na, schmeckt’s?«, fragte Weller.

Klatt schmatzte und nickte.

Seit Kleebowski und Marcellus sich auf Borkum befanden und sie mit der Inselbahn gefahren waren, ging Marcellus ein Lied aus Kindertagen nicht mehr aus dem Kopf. Ständig summte er:

Eine Insel mit zwei Bergen und dem tiefen weiten Meer

Mit viel Tunnels und Geleisen und dem Eisenbahnverkehr

Kleebowski fand das überhaupt nicht witzig. Wer sollte denn einen Berufsverbrecher ernst nehmen, der Kinderlieder sang? Jedes Mal stieß er Marcellus in die Seite und fragte ironisch: »Soll ich dir vielleicht ein Eis kaufen?«

Zweimal hatte Marcellus fröhlich mit »ja« geantwortet. Die Begeisterung kam zweifellos nicht vom Mafioso, der den nächsten Schachzug im Gangsterkrieg plante, sondern von dem kleinen Jungen, der er früher mal gewesen war, der sich auf einen Tag am Strand freute und nur zu gern ein Eis gehabt hätte und vermutlich auch eine Tüte mit Pommes.

Die Leichtigkeit auf dieser Insel machte Kleebowski Sorgen. Man vergaß hier rasch bei einem Latte macchiato vor einer Strandbude, dass das Leben ein Hauen und Stechen war.

Schon morgens trank man hier Aperol Spritz aus großen Gläsern mit klimpernden Eiswürfeln drin. Vor den Strandkörben zeigten sich Frauen, deren Bikinis spack saßen, weil sie seit dem letzten Sommer ein paar Kilos zugenommen hatten.

Kleebowski gefiel das. Er konnte mit diesen spindeldürren Fotomodellen, die sich aus seiner Sicht ihre Weiblichkeit weggehungert hatten, nichts anfangen. Er stand auf »richtige Frauen«, wie er gern betonte, und die fand man nicht auf den Titelseiten von Illustrierten, sondern zum Beispiel hier auf Borkum am Strand.

Kleebowski befürchtete, sie könnten sich der Leichtigkeit des Seins hingeben und dabei vergessen, warum sie nach Borkum zurückgekommen waren.

Sie wussten doch beide, dass sie im Kampf gegen den Gangsterboss Willi Klempmann, der von allen George genannt wurde, jämmerlich versagt hatten. Sie rangen darum, wer von ihnen der Erste Offizier für Frederico Müller-Gonzáles sein durfte. Ihren eigenen Machtkampf mussten sie erst einmal vergessen. Sie rechneten damit, durch junge Heißsporne ersetzt zu werden. Ein anderer Gangsterboss vom Format eines George hätte die beiden einfach liquidieren lassen. Frederico war da anders. Um der alten Zeiten willen war er bereit, ihnen eine zweite Chance zu geben. Und sie waren wild entschlossen, diese Chance zu nutzen.

Um die Schmach zu tilgen, die George und seine Leibwächterinnen ihnen zugefügt hatten, mussten sie sich mit einem großen Ding rehabilitieren. Ein Coup, der alles andere vergessen machte.

Sie hatten sich mit Susanne Kaminski und ihrem Mann Martin angefreundet. Susanne war ohne Argwohn. Sie wusste nicht, dass sie ein wichtiger Trumpf im Poker zweier Gangsterbanden werden sollte.

Susanne saß mit Kleebowski, der sich Alexander von Bergen nannte, auf der Außenterrasse des Café Ostland. Sie nannte es: Die letzte Gaststätte vor Juist. Sie aß ein Vanilleeis mit roter Grütze.

Als Alexander von Bergen spielte Kleebowski gern den Gentleman und Mann von Welt. Er aß das Gleiche wie Susanne und lobte dann ihre Wahl.

Susanne blickte auf die Weidelandschaft und atmete tief durch.

Kleebowski war ganz auf das Gespräch konzentriert. Außenstehende hätten glauben können, er sei verliebt in Susanne und himmle sie gerade an.

Marcellus stand am Eingang des Cafés und beobachtete die Umwelt mit kritischen Augen. Seit ihnen auf Wilhelm Kempmanns Yacht solche Schmach zugefügt worden war, mochte er Borkum nicht mehr. Jede andere ostfriesische Insel war ihm lieber. Hier erinnerte ihn alles an die grauenvolle Niederlage. Nackt waren Kleebowski und er hier gestrandet.

Susanne war braungebrannt und erzählte begeistert von Reggaekonzerten, die sie auf Jamaika besucht hatte. Kleebowski spielte den Interessierten, in Wirklichkeit fand er Reggae öde und fühlte sich nirgendwo auf der Welt so wohl wie im alten Europa.

Was ihn eigentlich interessierte, war Susannes Verbindung zu einer Frau namens Silvia. Man sagte, dass Willi Klempmann alias George ihr verfallen sei. Sie gab gern die Diva und er den geradezu devoten Pantoffelhelden. Sie war vierundfünfzig Jahre alt und hatte mit Susanne Kaminski einiges gemeinsam. Beide besaßen eine Ferienwohnung auf Borkum, liebten die Insel, bezeichneten sich als Leseratten, standen auf Reggaemusik und fühlten sich jünger als viele Frauen mit dreißig.

Kleebowski hoffte, von Susanne mehr über die geheimnisvolle Silvia zu erfahren. Warum hatte diese Frau den Gangsterboss so sehr im Griff? Er ließ sich von Leibwächterinnen beschützen, die bei jedem Casting für Hollywoodfilme eine Chance gehabt hätten, weil sie besser aussahen und sich anmutiger bewegten als die meisten Filmschauspielerinnen, die Kleebowski von der Leinwand kannte.

Er ging davon aus, dass George viele Frauen hätte haben können. Er sah zwar aus wie eine Kaulquappe, hatte aber Macht und verfügte über jede Menge Bargeld. Sein Herz aber hing an dieser Silvia. Kleebowski hatte vor, so viel wie möglich über diese mysteriöse Frau herauszubekommen.

Einige in der Szene behaupteten sogar, sie sei der eigentliche Boss und George ihr Laufbursche fürs operative Geschäft. Sozusagen der Mann fürs Grobe. Der Blödmann, der sein Gesicht und seine Knochen hinhalten musste.

Ganz so war es nicht, das ahnte Kleebowski. Vorsichtig, wie zufällig, fragte er nach Silvia, tat, als sei sie eine gemeinsame Bekannte. Von Susanne erfuhr er, dass Silvias Mann irgendetwas mit Immobilien mache und darin wohl recht erfolgreich sei. Er habe eine Yacht, mit der er oft vor Borkum kreuze. Silvia hatte Susanne bereits zweimal dorthin eingeladen, und sie konnte die Inneneinrichtung sehr genau beschreiben. Viel mehr konnte Kleebowski nicht in Erfahrung bringen.

Aus den Augenwinkeln sah er eine verdächtige Bewegung bei Marcellus. Sein Partner griff zur Waffe. Im letzten Moment hielt Marcellus jedoch inne und strich zum Zeichen, dass alles in Ordnung sei, zweimal links neben seinem Bauchnabel übers Hemd. Dann griff er sich mit rechts an die Hutkrempe. Das bedeutete: Fehlalarm. Bei einem echten Alarm hätte er sich nicht um seinen Hut gekümmert, sondern stattdessen die rechte Hand zum Feuern benutzt.

Fast hätte Marcellus einen Familienpapa mit seiner Beretta niedergestreckt, weil der mit einer Wasserpistole herumfuchtelte, die er seinem Sohn gekauft hatte. Im Gegenlicht sah sie aus wie eine schwere, automatische Waffe.

Marcellus hatte eine kleine Spinne auf der rechten Wange tätowiert und galt ohnehin als übernervös. Kleebowski war nicht gerade zimperlich, wenn es darum ging, jemanden auszuknipsen, doch verglichen mit Marcellus war er ein freundlicher Herr. Er befürchtete, irgendwann könne Marcellus’ hitzköpfige Art sie alle noch mal in Schwierigkeiten bringen.

Susanne verbrachte viel Zeit auf der Insel und kannte hier viele Menschen. Detlef Perner kam vorbei und setzte sich auf einen Espresso zu ihr. Er war der Chef des Markant-Supermarktes. Die beiden redeten über ein befreundetes Schriftsteller-Ehepaar, das bald wieder die Insel besuchen kommen wollte. Am liebsten hätte Kleebowski die beiden angebrüllt, sie sollten den Mund halten und ihm gefälligst Rede und Antwort stehen. Er musste alles über diese Silvia wissen und zwar sofort. Aber mit der üblichen Befragungsmethode würde er sich vermutlich hier nicht durchsetzen.

Marcellus hatte Mühe, sich gegen eine Fünfzehnjährige zu wehren, die unbedingt ein Selfie mit ihm machen wollte, weil er so ein geiles Tattoo hatte.

»Du siehst damit echt aus wie dieser Schauspieler aus dem Boot. Bist du das wirklich, oder machst du den nur nach?«, lachte sie. Auf ihrem T-Shirt stand: Papas Prinzessin.

Seit im Internet ein Video kursierte, das Marcellus und Kleebowski nackt in einem Paddelboot zeigte, das voll Wasser lief und von den Wellen langsam in Richtung Borkum gespült wurde, hatte Marcellus eine sehr kritische Einstellung zu Selfies und Handyfilmchen. Das Video war inzwischen mehr als eine halbe Million mal angesehen worden. Frecherweise war zweimal ganz nah an ihn herangezoomt worden. Seitdem wurde er immer wieder auf der Straße erkannt und hatte schon so manches Autogramm geben müssen.

Kleebowski stand auf. »Ich wollte noch einen kleinen Strandbummel machen. Sehen wir uns heute Abend bei Ria’s?«

Susanne schüttelte den Kopf und ließ ihre Locken fliegen. »Nein, daraus wird leider nichts, ich bin heute Abend bei Silvia eingeladen.«

Kleebowski war wie elektrisiert, durfte sich das aber nicht anmerken lassen. Wie, verdammt, fragte er sich, kann ich es schaffen, auch eingeladen zu werden …

»Und – geht dein lieber Mann Martin auch mit?«, fragte er vorsichtig.

Susanne schüttelte den Kopf. »Nein, leider nicht. Der muss zurück aufs Festland. Hättest du etwa Lust?«

Am liebsten hätte er seine Smith & Wesson gezogen und ein paar Freudenschüsse in die Luft abgegeben. Er beherrschte sich aber und gab ganz den Coolen: »Ihr Mädels wollt doch bestimmt unter euch sein.«

Marcellus gab ihm ein Zeichen.

»Und schließlich kann ich meinen Freund Marcellus schlecht alleine lassen.«

Susanne überlegte kurz. Sie wiegte den Kopf hin und her und löffelte, bevor sie sprach, die letzten Reste ihrer roten Grütze aus dem Glas.

»Ich weiß auch nicht, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Silvia kann sehr menschenscheu sein. Aber dann wieder«, Susanne breitete die Arme aus, als wolle sie die Welt umarmen, »braucht sie jede Menge Trubel und viele Leute um sich. Vielleicht ein anderes Mal …«

Kleebowski verabschiedete sich. Marcellus trottete neben ihm her und beäugte jeden, der ihnen entgegenkam, misstrauisch, als könne er ein Meuchelmörder sein.

»Irgendwie ist es nicht ganz so optimal gelaufen«, maulte Kleebowski. »Sie weiß viel, aber sie weiß nicht, wie wichtig das ist, was sie weiß.«

»Vielleicht sollten wir andere Saiten aufziehen und es einfach aus ihr rausquetschen.«

»Fang bloß auf Borkum nicht so an, Marcellus«, mahnte Kleebowski ihn.

»Ja, bist du jetzt unter die Feingeister gegangen oder was?«, fragte Marcellus.

Er spürte Susannes Blicke in seinem Rücken und sah sich um. Grinsend saß sie mit Detlef Perner da.

»Sind das die beiden«, fragte Detlef, »die du nackt am Strand aufgegabelt hast?«

Sie nickte.

»Die beiden aus dem Boot?«

»Ja, genau die zwei.«

»Hat sich da jemand einen üblen Scherz mit ihnen erlaubt, oder ist das nur einfach ein witziges YouTube-Video?«, wollte Detlef wissen.

»Ich bin mir«, gab Susanne zu, »mittlerweile gar nicht mehr so sicher. Vielleicht hat ihnen nur jemand sehr übel mitgespielt. Sie sind im Grunde beide feine Kerle. Manchmal ein bisschen unbeholfen vielleicht, aber sonst schwer in Ordnung …«

Geier war voller Hass. Er wohnte in Bremerhaven im Hotel Haverkamp. Es wurde hier bestens für ihn gesorgt, doch er fühlte sich unbehaust. Seitdem sein Haus in Dinslaken-Eppinghoven niedergebrannt war, gelang es ihm nicht, irgendwo heimisch zu werden. Er hatte seitdem die Zeit nur in Hotels und Ferienwohnungen verbracht. Er war kreuz und quer durch die Republik gereist auf der Suche nach einem neuen Zuhause.

In Osnabrück hatte er ein paar Nächte im Romantik-Hotel Walhalla geschlafen. Im Frühstücksraum hatte er ein Auge auf ein neues Opfer geworfen. Eine alleinstehende Frau um die fünfzig, lebensfroh, sehr charmant, nicht gerade unvermögend und offensichtlich auf der Suche nach einem neuen Lebenspartner.

Er hatte Phantasien, was er mit ihr anstellen könnte, doch das wären nur Ersatzhandlungen gewesen. Eigentlich ging es darum, sich zu rächen, an diesem Frederico Müller-Gonzáles und seiner Frauke. Die beiden hatten ihm das Wichtigste genommen, das er im Leben besaß: seine Heimat.

Die einen verknüpften mit dem Heimatgefühl ihre erste Liebe, Freunde, eine bestimmte Landschaft. Die Kneipe, in der sie das erste Bier getrunken, den Hausflur, in dem sie den ersten Kuss bekommen hatten. Für die einen waren es die Berge, für die anderen das Meer oder der Blick auf die Lichter der Großstadt.

Für ihn war es sein Folterkeller in Dinslaken-Eppinghoven.

Die Wut war wie ein wildes Tier, das durch seine Gedärme kroch und sich darin festbiss. Er spürte kratzende Krallen in sich und ein Gefühl, als sei die Wut eine nagende Ratte in ihm.

Vielleicht hätte er diese lebenslustige Fünfzigjährige aus dem Walhalla genommen, um sich ein bisschen Luft zu verschaffen. Doch er wusste nicht, wohin er sie bringen konnte. Er brauchte zuerst einen Ort, der ihm gehörte und ganz nach seinen Vorstellungen gestaltet war.

Es musste ein einsames Haus sein, damit niemand die Schreie hörte. Er würde die Wände isolieren, aber trotzdem, es sollte einsam sein und er brauchte die Nähe zu einem Fluss. Ja, es war wichtig für ihn, fließendes Wasser in seiner Nähe zu haben. Hier in Bremerhaven hatte er zumindest die Nähe zur Nordsee. Er suchte ein Haus, am besten dort, wo die Geeste in die Weser floss. Die Vereinigung zweier Flüsse – ja, das hatte etwas für ihn. Vögel wollte er hören, wenn er den Keller verließ und die Schreie noch lange in seinen Ohren nachhallten.

In Leer hatte er an der Leda gesucht. Ein Waldgebiet wäre auch nicht schlecht. Im Grunde hatte er genaue Vorstellungen von dem, was er suchte. Aber er konnte damit schlecht zu einem Immobilienmakler gehen.

Eine Weile war er im Internet unterwegs gewesen, aber dann hatte er verstanden, dass der Ort selbst eine gewisse Magie haben musste. Schon wenn er sich auf das Haus zubewegte, wollte er spüren, dass er dorthin gehörte.

Dieses magische Gefühl hatte sich nirgendwo wieder eingestellt.

Im Flussdreieck Fürth, zwischen Rednitz und Pegnitz, das wäre es gewesen. Hier war er im Morgengrauen spazieren gegangen und hatte den Nebel auf den Flüssen genossen. Aber hier gab es kein alleinstehendes Haus mit Keller.

Er würde weitersuchen. Heute wollte er nach Wremen fahren. Er suchte die Kinoprogramme nach Horrorfilmen ab. Er setzte sich gern in die Vorstellung und schloss die Augen. Er brauchte die Bilder nicht. Meist fand er sie stümperhaft, nicht mit der Wirklichkeit zu vergleichen. Aber er genoss es, die Stimmen und die Schreie zu hören, außerdem die Filmmusik. Sie regte seine Phantasie an. Er konnte sich in Filmmusiken hineinfallen lassen. Sie gaben den Rhythmus für seine Illusionen vor, die er mit realen Erinnerungen mischte. Er drehte seine Filme gern im eigenen Kopf.

Geld war wirklich nur bedrucktes Papier, wenn man genug davon hatte. Doch die Flammen hatten ihm nicht nur sein Haus in Dinslaken genommen, sondern auch einen großen Teil seiner Ersparnisse zu Asche gemacht. Fast fünf Millionen waren verbrannt. Zum Glück hatte er nicht alles an einer Stelle aufbewahrt. Er besaß noch ein Schließfach in der Sparkasse in Oldenburg, eins in Gelsenkirchen und eins in Uslar. In jedem gut anderthalb Millionen aus dem Deal mit Gonzáles.

Aber er wusste nicht, wie viel die Polizei inzwischen über ihn herausgefunden hatte. Was konnten sie in den Resten seines verbrannten Hauses gefunden haben? Er war übereilt aus den Flammen geflohen. Warteten vielleicht überall mobile Einsatzkommandos darauf, dass er kam, um sein Geld abzuholen?

Er musste die Schließfächer zunächst unangetastet lassen. Er brauchte einen Gewährsmann, der für ihn zur Bank ging. Bis dahin war er knapp bei Kasse.

Er war immer auf alles gut vorbereitet gewesen. Sein Fluchtauto, der dunkle VW-Transporter, hielt alles Werkzeug bereit, das einer wie er für eine Entführung brauchte. Die Ladefläche innen war schalldicht isoliert, Ketten und Handschellen lagen unbenutzt herum. Gut achtzig Schuss Munition und zwei Handfeuerwaffen, außerdem ein Aktenköfferchen mit Bargeld. Fünfzigtausend Euro, zwanzigtausend Schweizer Franken, dazu Goldmünzen, Krügerrand und Australian Kangaroo. Sogar ein kleines Säckchen voller Diamanten, aber da wusste er am wenigsten, wie er sie zu Geld machen sollte.

Er brauchte einen neuen Job, das war klar. Er rief George an. Wenn jemand eine Rechnung mit Gonzáles offenhatte, dann er.

Willi Klempmann, der von allen George genannt wurde, war verschnupft. Seine Stimme klang belegt. Geier zögerte einen Moment, weil ihm nicht klar war, ob er George wirklich am Telefon hatte. Er konnte in seiner Situation gar nicht vorsichtig genug sein. Er wollte kein Risiko eingehen.

George erkannte Geiers Stimme sofort und reagierte mit einer Frage: »Weißt du, wo er ist, Geier?«

»Ja, ich bin ganz nah an ihm dran. Und an seiner Furie.«

»Dann weißt du ja, was du zu tun hast.«

»George, ich brauche Bargeld. Es ist nicht alles so ganz optimal gelaufen …«

George lachte heiser. Er hörte sich an wie eine Hyäne, fand Geier.

»Nicht ganz optimal gelaufen? Du hast dich zum Gespött gemacht! So tief kann eine Legende fallen … Du hast dich von einem Flittchen fertigmachen lassen. Die Szene lacht über dich, Geier. Um deinen Job bewerben sich zig junge Talente, die wittern alle ihre große Chance.«

»Das nutzt dir nichts. Die beiden sind komplett von der Bildfläche verschwunden. Aber ich weiß, wo sie sind.«

Geier spürte, dass Georges alte Wut wieder aufflackerte. »Das Weib hat meine Ziehsöhne kaltgemacht.«

»Carl und Heiner waren gute Jungs«, sagte Geier, um George noch mehr anzustacheln. Er selbst hatte nie viel von den beiden gehalten, aber was spielte das jetzt noch für eine Rolle?

»Was brauchst du?«, wollte George wissen.

»Eine Million Spielgeld für den Anfang. Ich muss mir ein neues Quartier machen und …«

George lachte. »Melde dich wieder, wenn du sie hast. Dann gebe ich dir zehn. Vorher siehst du keinen Cent.«

»Das ist nicht dein Ernst!«

»Sieh es mal so, Geier – ich gebe dir eine Chance, deinen Ruf wiederherzustellen«, zischte George zynisch.

Geier wippte nervös mit dem Fuß. Das Gespräch dauerte schon viel zu lange. Er hatte eine Prepaidkarte, und auch die wechselte er alle paar Tage.

Ihm wurde klar, dass er es auf eigene Faust machen musste, ohne jede Hilfe von außen.

»Denk drüber nach, George«, sagte er und drückte das Gespräch weg.

Es war einer dieser Abende, an denen Rupert sich von seinen Gangsterfreunden besser verstanden fühlte als von seinen Kollegen bei der Kripo und von seiner Geliebten besser als von seiner Ehefrau. Folglich führte ihn sein Weg direkt vom Regina Maris zur Privatklinik hinter dem Deich.

Das Ding hatte noch keinen Namen. Andere Kliniken wurden nach Heiligen benannt oder nach Wissenschaftlern. Das erschien in diesem Fall abwegig. Es gab Vorschläge, die Klinik nach berühmten Stripteasetänzerinnen, legendären Huren oder Gangsterbossen zu benennen. Intern wurde der Laden gern Sommerfeldt-Sanatorium genannt, um daran zu erinnern, dass der berühmte Serienkiller einst in Norddeich als Hausarzt gewirkt hatte. Doch seitdem der falsche Doktor als Professor Dr. Ernest Simmel ebendiese Klinik leitete, war das zu heiß geworden und es grenzte an Verrat, wenn jemand das Haus hinter dem Deich unbedacht so nannte.

Frauke bewohnte die Präsidentensuite. Vier Zimmer, großes Bad mit Whirlpool. Konferenzraum. Ein Fernsehbildschirm, so groß wie eine Kinoleinwand. Raucherzimmer mit begehbarem Humidor. Sonnenterrasse. Große Pflanzen. Italienische Designermöbel.

Der Bodyguard vor der Tür trug einen dunklen Anzug mit silberner Weste und korrekt gebundener Krawatte. Er hatte wache Augen, gute Manieren und sah aus wie ihr Butler, war aber ein vielfach preisgekrönter Kickboxer. Er hörte auf den Kampfnamen Tiger. Er legte Wert darauf, dass er englisch ausgesprochen wurde und nicht deutsch.

Die körperlichen Wunden, die Geier Frauke zugefügt hatte, heilten rasch. Schon trainierte sie wieder im Fitnessstudio mit Hanteln und an einigen Maschinen.

Der Elektroschocker hatte Verbrennungen auf ihrer Haut hinterlassen. Es tat nicht mehr weh, aber es sah hässlich aus, und da sie eine schöne Frau war, wollte sie das Problem gerne operativ lösen lassen.

Größere Schwierigkeiten bereiteten ihr die Augen. Vielleicht würde sie nie wieder die alte Sehstärke zurückbekommen. Sommerfeldt nannte es, vermutlich, um medizinisch korrekt zu sprechen: aktinische Keratopathie. Durch die hohe UV-Strahlung, der sie ungeschützt ausgesetzt gewesen war, sei sie praktisch schneeblind geworden.

Die Vernarbungen auf der Netzhaut machten ihr Sorgen, denn sie, die Präzisionsschützin, brauchte für ihre Treffsicherheit nicht nur eine ruhige Hand, sondern auch einen klaren Blick.

Sie trug dunkle Sonnenbrillen und kühlte die Augäpfel mehrmals am Tag mit feuchten Tüchern. Ein Spezialist hatte sie untersucht und sprach von einer möglichen Operation in ein paar Wochen in Paris oder Wien.

Schlimmer aber waren die Wunden, die das alles auf ihrer Seele hinterlassen hatte.

Dieser sadistische Geier verfolgte sie in ihren Träumen. Tagsüber hatte er keine Chance, aber die Dunkelheit war sein Revier. Sie traute sich kaum, die Augen zu schließen. Sobald sie einnickte, war er da, und sie lag nackt und gefesselt auf dem Zahnarztstuhl vor ihm, ganz seinen kranken Phantasien ausgesetzt.

Sie, die, ohne zu zögern, beide Ziehsöhne von George erschossen hatte, wachte nachts schreiend vor Angst auf und schämte sich auch noch deswegen. Sie empfand sich nicht mehr als Fredericos Miet-Ehefrau, sondern als seine Braut. Als Gangsterbraut. Sie wollte mit all ihren antrainierten Fähigkeiten gleichzeitig Fredericos Leibwächterin und Ehefrau sein. Ja, sie hatte den Anspruch an sich, ihn zu beschützen. Stattdessen hatte er sie in diesem Sanatorium hinter dem Deich untergebracht, wo sie behandelt wurde, wie Prinzessinnen und Filmdiven vermutlich gern behandelt worden wären. Leider waren die meisten adligen Ehemänner, Agenten oder Filmproduzenten dafür aber zu knauserig oder zu arm.

Nicht so ihr Frederico. Täglich schickte er ihr einen frischen Blumenstrauß. Die Suite war prächtiger dekoriert als so mancher Blumenladen.

Wenn Frauke sich umsah, dann gab es Momente, in denen sie sich wie in den Flitterwochen fühlte. Dort die Schafe auf dem Deich. Da die Nordsee. Dazu die Blumen, all diese freundlichen Menschen, die sich um sie kümmerten, und aus den Augen ihres Frederico strahlten sie Liebe und Verehrung an. Ja, für ihn war sie die Schönste, das spürte sie genau. In seiner Nähe fühlte sie sich gesehen und gemeint.

Er kam heute sehr spät, aber er kam zu ihr, und nur das zählte.

Er roch nach Bier und frisch gebratenem Fleisch. Dazu, wie so oft, nach Pommes frites. Sie mochte es, wenn er so echt war, so unverstellt, so voller Lebensgier und -lust.

Sie zog ihn zu sich aufs Sofa. Zu gern hätte Rupert ihr von Fredericos Anruf erzählt, aber da sie ihn ja für Frederico hielt und von seinem erbärmlichen zweiten Leben als unterbezahlter ostfriesischer Hauptkommissar nichts wusste, musste dies leider sein Geheimnis bleiben. Eigentlich gab es nur zwei Menschen, mit denen er offen über alles reden konnte: Dr. Bernhard Sommerfeldt und, so lächerlich es ihm selbst vorkam, dem Journalisten Holger Bloem.

Sein Freund und Kollege Frank Weller war viel zu sehr Kripobeamter und stand bei seiner Frau Ann Kathrin Klaasen unterm Pantoffel. Diesem dämlichen Klatt traute sowieso niemand über den Weg. Nein, in seiner Situation brauchte Rupert einen unparteiischen Freund. Einen, der keiner Seite verpflichtet war, weder dem organisierten Verbrechen noch der Polizei oder der Justiz.

Bloem als Journalist war jemand, der irgendwie zwischen allen Stühlen saß, an Pressekonferenzen und manchmal sogar Dienstbesprechungen der Polizei teilnahm, aber auch Serienkiller im Gefängnis besuchte oder einen Kriminellen in der freien Wildbahn interviewte, ohne ihn an die Polizei zu verpfeifen. Ihm trauten beide Seiten.

Sommerfeldt fühlte Rupert sich richtig nah. Denn der wusste, wie es war, sich als jemand anderes auszugeben, ein geliehenes Leben zu leben. Rupert beschloss, mit ihm über diesen mysteriösen Anruf des richtigen Frederico zu reden, den sie bis dato für tot gehalten hatten.

Aber jetzt war Rupert bei seiner Frauke und wollte ihr Aufmerksamkeit schenken. Sie sagte es frei heraus: »Ich werde keine Ruhe finden, Frederico. Dieser Geier verfolgt mich. Er lebt, und das alleine reicht schon, um mir Angst zu machen.«

Rupert hielt ihre Hand und hörte ihr zu. Das alles erinnerte ihn an ein Gespräch mit Kriminaldirektorin Liane Brennecke, die sich einmal, genau wie Frauke, in Geiers Händen befunden hatte. Seitdem war sie besessen davon, Geier zur Strecke zu bringen. Das war – zumindest aus ihrer Sicht – Ruperts eigentlicher Auftrag.

Jetzt war die Jagd auf Geier auch für ihn zu etwas sehr Persönlichem geworden.

Frauke schluckte beim Sprechen schwer. Ihre Stimme hörte sich an, als würde ihr jemand den Hals zudrücken, um sie am Reden zu hindern: »Ich kann nicht glücklich werden, solange er lebt. Bitte versteh mich nicht falsch, Liebster. Ich bade hier im Glück. Ich habe dich an meiner Seite. Wir sind finanziell unabhängig. Aber der Gedanke, dass er lebt, macht mich trotzdem fertig. Ich werde mich nie wieder sicher fühlen, solange er da draußen herumläuft.«

Rupert hörte nur zu und sah sie an.

Sie wischte sich mit dem Handrücken Tränen ab und sagte: »Ich werde bald wieder ganz gesund sein. Ich will auch nicht ewig in diesem Gangstersanatorium wohnen …«

»Das verstehe ich, Liebste. Willst du wieder mit mir ins Kölner Savoy ziehen?«

Sie lachte, als hätte er einen Scherz gemacht. Sie spielte mit der Kugel an seinem Hals, die Sommerfeldt aus ihm herausoperiert hatte. Andere Männer trugen Krawatten oder Fliegen. Ihr Frederico eine Kette mit einer Kugel daran, der es nicht gelungen war, ihn umzubringen. Welch ein Symbol!

»Nein, nicht in ein Hotel! Lass uns sesshaft werden, mein Hase. Wir könnten uns ein Haus auf einer Insel kaufen. Hier haben wir sieben Inseln direkt vor der Haustür, und du fühlst dich doch wohl in Ostfriesland. Ich merke das genau. Du benimmst dich, als würdest du exakt hierhin gehören.«

»In diese Klinik?«

»Nein, nach Ostfriesland. Du hast vermutlich selbst keine Ahnung davon, aber du bewegst dich hier sogar ganz anders. Ich sehe dich und denke, dein Frederico gehört genau hierhin. An die Küste. Hinter den Deich. Nicht nach New York. Nicht nach Rom, Florenz, Paris oder London, sondern …«

»Nach Norddeich?«, fragte er fassungslos.

Sie küsste die Kugel an seinem Hals, dann seine Lippen. Sie raunte: »Sogar der Sex mit dir ist hier besser als in Köln.«

Er wurde am ganzen Körper steif. Er fühlte sich mit einem Mal bewertet.

Sie bemerkte seine Irritation sofort und hatte Sorge, ihn gekränkt zu haben. Die stärksten Männer konnten ja plötzlich sehr sensibel und verletzlich werden, wenn ihre Fähigkeiten im Bett in Frage gestellt wurden.

»Ich meine«, versicherte sie eilig, »der Sex mit dir war immer großartig. Also, auch in Köln. Besseren Sex als mit dir hatte ich nie … Und glaub mir, als Miet-Ehefrau hat man da schon gewisse Vergleichsmöglichkeiten …«

Falsch, dachte sie. Ganz falsch. Sie sah es ihm an. Sie machte damit alles nur noch schlimmer. »Also, mit dir, da hatte ich den besten Sex meines Lebens … Ja, guck nicht so! Ist echt wahr! Es war einfach …«, sie breitete die Arme aus, »Wow! Mehr kann ich nicht sagen als Wow!«

Rupert guckte betreten weg.

Sie machte noch einen Versuch: »Also, obwohl es schon von Anfang an so toll mit dir war, da finde ich doch – also, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll – hier an der Küste … da spürt man die Nähe zum Meer. Diese jodhaltige Luft. Diese maritimen Aerosole. Das Salz auf den Lippen und auf der ganzen Haut … Der Wind in den Haaren … Ebbe und Flut … Der Wechsel der Gezeiten … Das alles sorgt dafür, dass es auch im Bett besser läuft … äh, ich meine, also, so richtig prickelt …«

»Sagst du mir gerade durch die Blume, dass ich es im Bett nicht bringe?«, fragte Rupert geknickt. Er hatte unzählige Affären hinter sich und dazu regelmäßig Sex mit seiner Ehefrau Beate und auch mit der Nachbarin. Bis vor wenigen Minuten hatte er sich für den tollen Hecht im Karpfenteich gehalten. Aber gerade schmolz sein Selbstbewusstsein auf die Größe einer Kaulquappe zusammen.

Wenn er es genau betrachtete, hatte er Affären mit Polizistinnen gehabt, mit alleinerziehenden Deutschlehrerinnen und verheirateten Sport- und Religionslehrerinnen. Mit Frauen aus Beates Reiki-Seminaren, mit Journalistinnen, einer Köchin und, nicht zu vergessen, einer Floristin aus Wanne-Eickel und ihrer Schwester aus Wattenscheid, die Stripteasetänzerin werden wollte oder Barfrau, aber leider für diese Berufe zu schlechte Zähne hatte.

Allerdings hatte er nie eine Affäre mit einer Professionellen gehabt, und im Grunde war Frauke doch genau das. Klar stand sie nicht irgendwo am Straßenrand und bot sich an, sondern sie hatte die Speerspitze in ihrem Beruf erreicht. Sie war zur teuren Miet-Ehefrau geworden. Zu einer, die Zehntausend im Monat kassierte, dazu schicke Kleidung, Reisen, edle Restaurants … So eine musste man sich schon leisten können, und es ging nicht um Stunden oder Tage, sondern immer gleich um ein paar Monate oder ein ganzes Jahr. Im Grunde war sie ein Luxusweib mit Erfahrungen, die Rupert nicht einfach so wegwischen konnte, auch nicht als Frederico Müller-Gonzáles.

Er musste es nicht aussprechen. Sie ahnte genau, was in ihm vorging.

»Ich liebe dich von ganzem Herzen«, sagte sie. »Mein Kölner Ehemann war ein Dreckskerl. Er wollte eigentlich nicht mich als Person. Für den war ich nur eine ständig sprudelnde Geldquelle, die er auch dringend brauchte, weil er selbst nichts auf die Reihe bekam. Meine Kunden waren viel charmanter und geistreicher als er. Aber geliebt habe ich keinen von ihnen. Ich habe ihnen nur Liebe vorgespielt. Das war rein professionell. Mit dir – das ist eine ganz andere Dimension. Mit dir will ich wirklich zusammenleben. Am liebsten hier in Ostfriesland. Ich habe mir im Internet schon ein paar Häuser angeguckt, auf Norderney und Langeoog.«

Rupert wurde mulmig zumute. Er konnte doch nicht auf dem Festland als Hauptkommissar Rupert mit Beate wohnen und gleichzeitig als Frederico Müller-Gonzáles auf Norderney mit Frauke. Das alles war ihm jetzt viel zu nah. Über kurz oder lang würden sie auffliegen.

Hier in der Klinik hinterm Deich war sie völlig isoliert. Er konnte mal eben mit dem Rad vorbeifahren und sie besuchen. Hier wurden Gangster aus ganz Europa behandelt und operiert. In der Klinik war man abgeschottet. Ein sicherer Ort. Auch für ein Treffen mit der Geliebten. Aber so richtig hier mit ihr zu wohnen, im Supermarkt einkaufen zu gehen, das stellte er sich albtraumhaft vor.

»Mir hat es im Savoy immer gut gefallen. Außerdem mag ich diese rheinische Art und … Spaziergänge am Rhein und …«

Ruperts Handy spielte Born to be wild. Er guckte aufs Display. Anonym.

Sein Herz pochte heftig. Das konnte eigentlich nur dieser Frederico Müller-Gonzáles sein. Auf keinen Fall wollte er mit ihm in Fraukes Beisein telefonieren. Er stand auf, bat sie gestisch um Verständnis und ging mit dem Handy in den Konferenzraum.

Er sah Fraukes enttäuschtes Gesicht. Er legte eine Hand schützend über das Handy, obwohl er den Anruf noch gar nicht entgegengenommen hatte und raunte um Verständnis heischend in ihre Richtung: »Geschäfte!« Dabei verdrehte er die Augen, als sei es nur lästiger Quatsch und irgendein Alltagskram, der sie ohnehin nicht interessieren würde und den er ihr ersparen wollte.

So, wie sie guckte, glaubte sie ihm nicht. Er nährte ihr Misstrauen noch, als er die Tür hinter sich schloss. Instinktiv öffnete er ein Fenster und setzte sich ans Ende des langen Tisches, auf den von der Tür am weitesten entfernten Platz.

Er fragte sich, ob er das tat, weil er vermutete, dass sie lauschen würde.

Durchs offene Fenster konnte er die Nordsee hören. Dazu kamen ein paar Möwenschreie. Ein Blaukehlchen machte auf dem Deich seinem Ruf als Nachtigall des Nordens alle Ehre. Trotzdem wäre ihm jetzt ausnahmsweise Straßen- und Baulärm wie in einer Großstadt viel lieber gewesen. Die Ruhe hinterm Deich hatte nicht nur Vorteile.

Rupert nahm das Gespräch an. Er flüsterte heiser: »Rufen Sie wieder an, um mir zu erzählen, dass Sie angeblich …«

»Wir müssen uns treffen.«

»Warum sollte ich jemanden treffen, der behauptet, ich zu sein?«

»Wir haben gemeinsame Interessen.«

Rupert lachte demonstrativ und legte die Füße auf den Tisch. So kam er sich irgendwie gangstermäßiger vor.

»Willi Klempmann, der sich gern George nennen lässt, weil das nicht so spießig klingt, hat meine Frau umbringen lassen«, behauptete der Mann am Telefon.

»Das war meine Frau«, protestierte Rupert.

»Nein, das war sie nicht. Ihre Frau heißt Beate und wohnt in Norden. Meine hieß Madonna Rossi und war übrigens eine Lesbe.«

Rupert erschrak, weil der Name seiner ostfriesischen Ehefrau fiel. Das alles hörte sich an, als wollte sein Gesprächspartner ihn durch das Aufzählen von Namen und Ereignissen überzeugen. Oder war es schon eine Drohung?

»Schön auswendig gelernt«, spottete Rupert. »Das alles stand in jeder Zeitung.«

»Auch, dass George Rache geschworen hat und jeden umbringen lässt, der auch nur im Verdacht steht, mit der Gonzáles-Familie Geschäfte zu machen oder für sie zu arbeiten? Die großen Clans verbünden sich gerade mit ihm. Er schmiedet eine Armee gegen die Familie zusammen. Wenn er so weitermacht, kriegt er auch noch die Rossis auf seine Seite. Aber das, mein Lieber, ist nicht dein größtes Problem.«

Mitten im Gespräch wurde Rupert plötzlich geduzt und genau das war die Stelle, an der er endgültig realisierte, dass er wirklich mit dem echten Frederico Müller-Gonzáles redete.

Rupert schwieg nachdenklich. Sein Gesprächspartner fuhr fort: »Dein größtes Problem heißt Geier. Er will dich. Und er wird Frauen in Stücke schneiden, nur weil du mal mit ihnen eine Affäre gehabt hast. Die werden sich kaum noch an dich erinnern, aber er wird sie sich trotzdem holen …«

»Warum?«, fragte Rupert entsetzt. Er musste sich eingestehen, dass die Drohung ihm Angst machte. Das Ganze schlug ihm auf den Magen. Er musste plötzlich dringend zur Toilette, konnte das aber jetzt schlecht sagen.

»Warum?«, wiederholte die Stimme, die er jetzt Frederico zurechnete. »Nun, weil er dich quälen will. Und aus der Deckung locken möchte.«

»Was soll ich deiner Meinung nach tun?«

»Ich sagte schon – wir sollten uns treffen.«

Rupert stand auf und kniff die Arschbacken fest zusammen. Er krümmte sich vor Bauchweh.

»Wer sagt mir«, fragte Rupert, »dass ich nicht mit dem Geier selbst telefoniere und direkt in eine Falle gelockt werde?«

»Frag mich etwas, das nur der wahre Frederico Müller-Gonzáles wissen kann. Etwas, das in keiner Zeitung stand.«

Rupert fragte das Erste, was ihm einfiel. Er kam sich sehr schlau dabei vor: »Wer hat dieses Bild gemalt, das Quadrat, ganz in Schwarz und sonst nix drauf?«

»Kasimir Malewitsch. Das Bild war ein Meilenstein der Malerei der Moderne. Ein abstraktes suprematistisches Kunstwerk. Befindet es sich in deinem Besitz?«

»Nein, aber ich hätte es fast gekauft«, gab Rupert zu.

»Für wie viel? Von wem?«

»Für zwölf Millionen.«

Ein höhnisches Lachen erklang. »Zwölf? Das ist ein Spottpreis! Kannst du mir das Bild für die Summe besorgen?«

»Okay«, sagte Rupert, »du bist es. So verrückt kann nur einer sein …«

»Ich schlage vor, wir treffen uns gleich morgen. Wie wäre es in Köln im Museum Ludwig? 15 Uhr? Aber nicht bei der Pop-Art oder den Picassos, sondern da, wo die Bilder der russischen Avantgarde hängen.«

Rupert hielt sich das Handy mit links ans Ohr und drückte seine Rechte gegen seinen rebellierenden Magen. Musste er das nicht alles erst mit seinen Kollegen besprechen? Oder wenigstens mit Dr. Bernhard Sommerfeldt? Er brauchte einen Rat. Er fühlte sich schrecklich unwohl in seiner Haut.

»Ich kann hier nicht so einfach weg. Ich fürchte, ich …«

Frauke glaubte, genug gehört zu haben. Sie öffnete die Tür, verzog die Lippen und zischte mit großzügiger Geste: »Triff dich ruhig mit ihr. Ich bin nicht eifersüchtig!«

Rupert drückte das Gespräch weg und stammelte: »Aber … ich habe doch gar keine Frau am Telefon …«

»Sondern?«

»Das war … das ist … ein Geschäftspartner.«

Frauke kam auf Rupert zu. Sie wiegte die Hüften, spießte ihn aber mit Blicken auf. »Geschäftspartner? Und warum guckst du dann, als ob du gleich in die Hose machen würdest?«

»Weil es genau so ist«, rief Rupert und rannte ins Bad.

Frauke sah sich auf seinem Handy den letzten Anruf an. Anonym. Na bitte.

Sie ärgerte sich über sich selbst. Sie musste es sich eingestehen: Sie war stocksauer und tierisch eifersüchtig. Sie wollte nicht so sein. Sie hatte ein anderes Bild von sich selbst.

Sie fragte sich, was mit ihr los war. Dieser Frederico hatte sie irgendwie verändert. Oder war es die Zeit in Geiers Folterkeller gewesen?

Piri Odendahl wollte eigentlich Lehrerin werden, weil sie einen Brotberuf brauchte. Sie studierte deshalb Deutsch und Musik. Als Sängerin, die ihre eigenen Songs schrieb, verdiente sie nicht genug. Nach dem ersten Staatsexamen musste sie erfahren, dass sie mit Jugendlichen einfach überhaupt nicht klarkam. Sie brauchte dringend einen Beruf, der sie ernährte, ohne ihr zu viel Lebenszeit zu rauben.

Sie war auf dem besten Weg, Profikillerin zu werden. Sie hielt das für einen Beruf mit Zukunft. Geringer Zeitaufwand, hohe Gage. Sie hatte versucht, sich die von George auf Frederico Müller-Gonzáles ausgesetzte Prämie zu holen und ihn dabei in Emden schwer verletzt. Dafür war George zwar nicht bereit gewesen, zu zahlen, aber er gab jungen Frauen gern eine zweite Chance. Er bot ihr für Marcellus und Kleebowski je Zehntausend plus Fünf als Spesenpauschale. Alles natürlich steuerfrei und ohne Quittung.

Sie fand die zwei über einfache Internetrecherche. Marcellus war dumm genug gewesen, Seehundfotos, die er von der Promenade aus gemacht hatte, auf Instagram zu posten.

Piri hatte die Fähre von Emden aus genommen. Sie wohnte im Inselhotel Vier Jahreszeiten im Stadtzentrum, gegenüber vom kleinen Bahnhof, an dem die Bimmelbahn hielt. Sie hatte das letzte freie Doppelzimmer mit Balkon bekommen und Halbpension gebucht, weil sie glaubte, etwas Unverdächtigeres gäbe es gar nicht. Wer glaubte schon, dass eine gedungene Auftragsmörderin täglich zum Frühstück und Abendessen erschien und freundlich zu allen Kindern und dem Personal war.

Sie hatte einen traurigen Blick und wirkte in sich gekehrt. Falls sie angesprochen wurde, erzählte sie, dass sie noch auf ihren Freund wartete, der aber verheiratet sei. Niemand hatte Lust, sich diese traurige Geschichte anzuhören, und so wurde sie in Ruhe gelassen.

Sie fragte jeden Tag an der Rezeption nach Post oder einer Nachricht. Es kam aber nie etwas. Jeder würde verstehen, wenn sie plötzlich abreiste und nicht die vollen zehn Tage, die sie gebucht hatte, blieb. Nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Mission würde sie tränenüberströmt abreisen – so hatte sie es sich zumindest vorgenommen. Eine verlassene Frau, draufgesetzt von ihrem verheirateten Lover, erregte vielleicht Mitleid, aber sicher nicht den Verdacht, in einem Gangsterkrieg zum schlagenden Arm der Gegenseite zu gehören.

Nein, diesmal würde sie nicht das Gewehr mit dem Zielfernrohr benutzen. Damit hatte sie schon einmal versagt. Außerdem war es unhandlich und viel zu auffällig. George hatte ihr eine P22 mit Schalldämpfer geschenkt. Zehn Patronen im Magazin plus zwei Reservemagazine.

»Das sollte reichen«, hatte er knapp festgestellt und ihr dann eine kurze Einführung gegeben: »Geh ganz nah ran. Knöpf sie dir einzeln vor. Sieh ihnen in die Augen, wenn du feuerst, und geh immer auf Nummer sicher. Wenn einer getroffen am Boden liegt, schieß ihm vorsichtshalber noch einmal in die Stirn. Jeder braucht einen Gnadenschuss. Feuer nicht auf den Körper. Von wegen Schuss ins Herz! Das ist Kino. Man schießt immer ins Gesicht.«

Sie hatte ihn angesehen wie eine gelehrige Schülerin, obwohl sie schon ahnte, dass es ihr schwerfallen würde. Nicht das Töten, wohl aber ein Schuss ins Gesicht. Sie stellte sich das als Riesensauerei vor. Sie hätte lieber aus der Entfernung getötet, am liebsten mit dem Joystick am Bildschirm.

Einen Schuss ins Herz stellte sie sich sauber vor. Immerhin trugen die Leute ja Hemden, und das machte alles viel leichter. Deshalb nannte George es Kino. Niemand wollte die Sauerei wirklich sehen, die eine Kugel im Gesicht anrichtete.

Sie brauchte das Geld, aber sie wollte keine schlimmen Bilder in ihrem Kopf behalten. Sie nannte das Psychohygiene. Irgendwann wäre sie eine berühmte Sängerin, sagte sie sich, und dann wollte sie diesen ganzen Mist einfach vergessen können. Vielleicht würde sie bald schon im Mittagsmagazin über ihre ausverkaufte Tournee reden oder über ihr neues Album. Sie stellte sich Fernsehshows vor, bei denen sie mit ihrer eigenen Band auftrat. Große Tourneen durch ganz Europa. Richtige Hallen, nicht diese öden Kneipen, in denen sich Besoffene unterhielten, während sie sang.

Marcellus und Kleebowski waren nur Schritte auf ihrem Weg dorthin. Mit dem erfolgreichen Abschuss würde ihre Chance steigen, noch ein paar gute Aufträge von George zu bekommen. Diesen Frederico Müller-Gonzáles wollte sie auf jeden Fall noch für ihn erledigen. Immerhin humpelte er schon. Sie fand, sie war ihm einen Gnadenschuss schuldig, aber niemand wusste im Moment, wo der Typ sich aufhielt. Ihr gefiel der Gedanke, dass er sich aus Angst vor ihr verkroch. Das machte sie irgendwie größer.

Oft hatte sie Angst vor Männern gehabt. Jetzt hatte ein großer Mann Angst vor ihr.

Sie stand im Vier Jahreszeiten im Badezimmer vor dem Spiegel und redete sich selbst ein: Du schaffst das, Piri. Du kriegst das hin.

Sie war sich ihrer Wirkung auf Männer sehr bewusst. Sie konnte Signale aussenden, die jeden zweiten hochintelligenten Akademiker rasch zu einem brünstigen Brüllaffen werden ließen. Sie würde sich erst diesen Marcellus holen, denn der machte auf sie einen nervösen Eindruck, als würde er zu Gewaltausbrüchen neigen.

Wenn ich es umgekehrt mache, dachte sie, wird dieser Marcellus völlig ausrasten. Er wüsste, wenn er Kleebowskis Leiche findet, genau, dass er der Nächste wäre. Für sie war der Mann mit der Spinne im Gesicht klar der Gefährlichere.

Sie zog ihre Lippen nach. Der neue Lippenstift roch beerig süß und fühlte sich auf den Lippen weich und cremig an. Sie brauchte es für sich selbst, sich schick zu machen. Sie wollte sich begehrenswert fühlen, nur dann, so glaubte sie, konnte sie auch für andere begehrenswert sein.

George hatte ihr aufgetragen, sie solle nach getaner Tat ein Foto machen und es ihm nicht per WhatsApp, sondern per Signal schicken, das sei sicherer. Danach solle sie das Foto auf ihrem Gerät sofort wieder löschen.

»Ich bin Anfängerin, aber ich bin nicht blöd. Ich habe studiert«, hatte sie erwidert.

Sie überprüfte die P22 in ihrer Handtasche. Sie ging nicht davon aus, eins der zusätzlichen Magazine benutzen zu müssen. George hatte sie gefragt, ob sie schon einmal mit einer P22 geschossen hätte. Sie hatte genickt, als seien das kleine Fische für sie. Selbstverständliche Übungen.

Die Wahrheit war, ihr Exfreund Sigurd hatte mit ihr ein paar Schießübungen im Westerwald zwischen Altenkirchen und Betzdorf veranstaltet, aber nicht mit einer P22, sondern mit einem Gewehr und einer Glock. Damals hatte sie keine Lust gehabt und es nur ihm zuliebe getan. Ganz legal war es sicherlich auch nicht gewesen. Heute war sie froh, mitgemacht zu haben. Mehr Übung besaß sie nicht.

Im Hotelzimmer richtete sie die Waffe auf das Fernsehgerät, fuhr dann herum, als würde jemand hinter ihr stehen, und bedrohte das Kopfkissen. Sie hielt die P22 mit beiden Händen und streckte die Arme weit vor, um die Waffe so nah wie möglich an den Gegner heranzubringen und gleichzeitig so weit wie möglich von ihrem Gesicht wegzuhalten. Sie kam sich geschickt vor. Fast so, als würde die Pistole aus ihr eine andere Person machen.

Wenn sie ans Mikrophon trat, wenn die Scheinwerfer auf sie gerichtet waren, dann verwandelte sie sich auch. Sie wurde zur Diva. Exzentrisch. Leidenschaftlich. Verletzlich. Aber wenn sie vor einer Schulklasse stand, dann passierte genau das nicht. Sie wurde eben nicht zur Lehrerin. Wenn sie in die Gesichter sah, musste sie sich eingestehen, dass sie die Klasse nicht leiden konnte. Sie nahm keine Individuen wahr, sondern nur eine uninteressante Gruppe. Sie wollte niemanden von ihnen motivieren und auch niemandem etwas beibringen. Sie hoffte nur, dass sie bis zur Pausenklingel durchhalten würde, ohne herumzubrüllen. Irgendetwas an Jugendlichen machte sie aggressiv, obwohl sie sich manchmal wie eine von ihnen fühlte. Sie konnte ihnen einfach nicht verzeihen, dass sie so jung waren, wie sie selbst auch einmal gewesen war, aber ohne die Zeit zu nutzen und all den Blödsinn zu machen, den sie im Kopf gehabt hatte.

Aber vielleicht war jetzt die Zeit gekommen, Regeln zu brechen und egoistisch zu sein. Als Schülerin war sie eine Streberin gewesen, der es nie gelungen war, Klassenbeste zu werden.

Wieder wirbelte sie herum und zielte jetzt auf die Tür. Vielleicht würde sie diesmal die Beste werden. Was ihr als Pädagogin und Sängerin noch nicht geglückt war, das konnte sie vielleicht als Killerin schaffen. George hatte ihr gesagt: »Frauen sind in diesem Job meist viel besser als Männer. Sie kommen näher und viel unkomplizierter an die Zielpersonen heran. Bei einer schönen Frau wittert niemand Lebensgefahr, weil wir alle dem Trugschluss erliegen, das Böse sei hässlich und das Gute schön.«

So, wie er aussah, würde ihn dann vermutlich niemand für einen Guten halten. Er war ein hässlicher Mensch, fand sie, und hatte trotzdem etwas an sich, das ihr gefiel. Vielleicht war es seine Art, sie zu fördern.

Er hatte sie angelächelt: »Wenn eine Frau den Job macht, gibt es nicht einmal ein richtiges Wort dafür. Ist sie dann ein Hitman oder eine Hitwoman?«

Da es ihrem Frederico rapide schlechter ging, rief Frauke Dr. Ernest Simmel. Ganz klar stand ihrem Mann, dem ja praktisch die Klinik hier gehörte, wenn sie das richtig verstanden hatte, eine Chefarztbehandlung zu.

Dr. Simmel war auch gleich bei ihnen in der Suite, nahm Frederico aber mit in sein Sprechzimmer. Hier gab es für Patienten einen bequemen Ohrensessel und einen Schemel, um die Füße hochzulegen. In der Klinik wurde alles getan, damit sich die Patienten nicht als Kranke beim Arzt fühlten, sondern als Gäste zu Besuch bei Freunden.

Rupert nahm im Sessel Platz. Sein Darm machte Geräusche. Da war ein beängstigendes Blubbern und Knurren.

Frauke blieb neben ihm stehen und streichelte seinen Kopf. Sie wunderte sich, weil Frederico zweimal Bernhard zu Ernest Simmel sagte. Sie führte es auf seine geistige Verwirrtheit zurück.

Rupert erhielt einen Tropf mit einer Kochsalzlösung gegen den Wasserverlust und eine Beruhigungsspritze. Er protestierte dagegen, doch der Doktor blieb hart und sprach mit seinem Patienten wie mit einem ungezogenen Kind.

![Ostfriesenwut [Ostfriesenkrimis, Band 9 (Ungekürzt)] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/d449130c695ea6a9907a9ea91fa7248d/w200_u90.jpg)

![Ostfriesenfalle [Ostfriesenkrimis, Band 5] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4042741b3a9aa08fcc77449f2070c1bb/w200_u90.jpg)

![Ostfriesenschwur [Ostfriesenkrimis, Band 10 (Ungekürzt)] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/d3958465827dd46646bbdbea0658d80b/w200_u90.jpg)

![Ostfriesenangst [Ostfriesenkrimis, Band 6] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/34271859184fc863a6885723313d82cf/w200_u90.jpg)

![Totenstille im Watt. Sommerfeldt taucht auf [Band 1] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4f2087e48a583b582212567c9a28a6a0/w200_u90.jpg)

![Ostfriesentod [Ostfriesenkrimis, Band 11] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0cbd7afab4c4f0767956186621b50dae/w200_u90.jpg)

![Ostfriesenfeuer [Ostfriesenkrimis, Band 8 (Ungekürzt)] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/f7d8467eb4703c48ed48db68c0516d2f/w200_u90.jpg)

![Ostfriesensünde [Ostfriesenkrimis, Band 4] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0b1d85201215670f9610ba2920d58d75/w200_u90.jpg)

![Ostfriesenmoor [Ostfriesenkrimis, Band 7 (Ungekürzt)] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/18097dd3d217a1e2ca8fe50d64068b0f/w200_u90.jpg)