Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

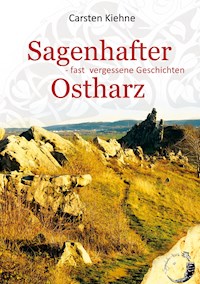

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Harz - Beiträge zur Heimatkunde

- Sprache: Deutsch

Dieses Halberstädter Sagenbuch umfasst mit über 70 Erzählungen auch die umliegenden Berge und Klippen, den Huy und u.a. die geschichtsträchtigen Gemeinden, wie Gröningen, Wegeleben, Westerhausen, Börnecke, Derenburg und Ströbeck. Rechtsbräuche erzählen uns in den Sagen davon, dass einfache Bauern mit guten Herzen wundersam belohnt werden und, dass vermeintlich allmächtige Bischöfe aber Gottes Strafe droht. Riesen, Zwerge und Nixen soll es hier einst gegeben haben, als noch die Schicksalsgöttinnen im Klusfelsen wohnten und Wünsche erfüllten. Mit dunklen Ritualen und Zaubersprüchen lassen sich noch heute manch Kräfte beschwören und geheime Schätze finden. Erstaunliche Fakten, angefangen vom germanischen Opferstein, bis hin zum preußischen Kartoffelbefehl, regen den Leser zuweilen zum Nachdenken, häufig jedoch zum Schmunzeln ein!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 158

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG

Wie Halberstadt zu seinem Namen kam

Der Lügenstein am Halberstädter Dom

Der gläserne Mönch

Der Sargberg

Von den Sachsen und den Thüringern

Der Riese bei Harsleben

Bodo & Emma

Der Ölmühlenteich

Die Blaue Blume im Klus

„Raunt rechten Rat, ihr Nornen“

Wie Danstedt zu seinem Namen kam

Was es mit Wehrstedt auf sich hat

Das Kloster am Huyberge

Die Teufelskanzel im Huy

Das Fehmgericht auf dem Huy

Der Schatz vom Heikental

Räuber Daneil

Duldsamkeit

Das zerrissene Band

Bischof Arnulfs Spottgesang

Wie das Schachspiel nach Ströbeck kam

Bischof Buko, der Halberstädter Nikolaus

Wie die St. Martini entstand

Die großen Laternen vom Dom

Till Eulenspiegel in Halberstadt

Das Riesenweinfass am Spiegelsberge

Den Bock zum Gärtner machen

Das weiße Reh von Halberstadt

Woher hat Wegeleben seinen Namen? … vom Findelkind!

… von der vermeintlichen Nixe!

Das Silbenrätsel von Wegeleben

Zum Teufel mit dem Bischof

Der Heinrichsstein bei Eilenstedt

Der Seebrunnen bei Gross Quenstedt

Der Feuerberg

Eine Frau braucht ihre Geheimnisse

Der Halberstädter Adam

Die Ulenburg

Derenburger Hexen

Ba mek kumen de bösen Jeister net rin

Was es mit den Wechselkindern auf sich hat

„Torkes Kind ist tot“

Der Weiberfeind von Börnecke

Die Sonnenscheiben des Teufels

Der Schatz im Königsstein

Der Nix im Beek

Von der Mutprobe, die Leben kosten kann

Der Zauberer Johannis Saxonicus

Das Gottesurteil über die Templer

Das blutende Schwert der Liebfrauenkirche

Ein Freudentag von Blut getränkt

Das blutende Johannishaupt am Johannistor

Die Gründung des Siechenhofes

Gott im Kasten

Der grünende Peitschenstock

Dem Teufel verschrieben

Der lange Matthies oder „Die Halberstädter Schicht“

Der nach seinem Tode Banquettierende

Die ungleichen Türme der Martinikirche

Die untreue Baumbreite

Der Glockenfund bei Wichhusen

Die Reformation in Halberstadt

Der Teufel führt den Säufer sechs Meilen fort

Harzschützen

Die Nonne von Adersleben

Halberstadt im 30jährigen Krieg

Ernst Ludwig Christoph Freiherr von Spiegel

Wie man den König „Schach matt“

Vom preußischen Kartoffelbefehl

Kaffee oder Biersuppe? - Das ist hier die Frage!

LITERATURVERZEICHNIS

DANKSAGUNG

ORTSREGISTER

FOTO- & BILDREGISTER

Einleitung

Wer Halberstadt kennt und liebt, der ahnt, dass diese große und geschichtsträchtige Stadt eine enorme Zahl von Sagen zu erzählen hat. So spiegeln viele der Erzählungen das Bemühen der christlichen Priester wider, den rechten Glauben im Harzer Vorland zu etablieren und den Hexen und Teufeln die Macht zu nehmen. Der Teufelsstein vorm Dom, die Gottesurteile, die Angst vor Hexen, Nixen, Riesen oder Zwergen und ihre Verfolgung sowie die Verballhornung der alten Götter beim Thorstein oder Klusfelsen finden hierin Ausdruck. Nicht umsonst hat Karl der Große das Zentrum der germanischen Heiden zum Missionsstützpunkt „halwerstidde“ ausbauen und im Jahre 804 zum Bischofssitz erweitern lassen.

In Halberstadt, von Otto III. bereits 989 mit dem Markt-, Münz- und Zollrecht beliehen, regierten die Mächtigen der deutschen Lande, schlossen sich mit Aschersleben und Quedlinburg zu starken Städtebünden zusammen und gliederten sich dem Hanse-Bund an. Manch Bischof war dabei mehr Kriegsherr als Gottesdiener und brachte im Namen der Kirche Krieg und Grauen über die Harzberge. Und andererseits war manch geschmähter und mit dem Kirchenbann belegter Raubritter in Wirklichkeit ein edler Held des einfachen Volkes.

In Halberstadt wüteten einige gewaltige Stadtbrände, die sich erbarmungslos durch die Straßenzüge fraßen; die Pest und andere Seuchen, die tausende Menschen ins Grabe nahmen und dabei nicht nach Stand und Vermögen fragten; und die Kriegswirren von tausend Jahren, welche die Halberstädter immer wieder plagten. Doch wüst ist unsere schöne Stadt, das Tor zum Harz, niemals geworden. Immer wieder fassten sich die Halberstädter ein Herz und ließen ihre Stadt aus den Trümmern neu entstehen. Ein steter Wandel, voller Lebenslust und Zuversicht, der uns neben einigen bluttriefenden, geschichtlich fundierten Sagen, auch in überraschend humorvollem Ton verdeutlicht wird.

Bei der ersten Durchsicht meiner weit über hundert Sagenbücher aus dem Harz fielen mir die vielen frivolen und grotesken Erzählungen über Halberstadt und seine Umgebung besonders ins Auge. Einiges ist also nicht für Kinderohren bestimmt.

Von einem Teil dieser Sagensammlung fühlt sich zwar durchaus jedes Herz angesprochen, ein reines „Kindermärchenbuch“ ist dieser Sagenband aber sicher nicht. So rate ich jedem Liebhaber solcher Erzählungen, eine Sage erst selbst im Stillen zu studieren, bevor sie als Gutenacht-Geschichte in einem sanften Kindergeist zum „alptraumhaften Event“ erwächst.

Bebildert hat das Buch mein Freund und Foto-Künstler Stefan Herfurth. Seine Liebe zu Halberstadt, mit seinen wunderschönen, geschichtsträchtigen Ecken die sich so oft zwischen Neubauten verstecken, hat er in seine Arbeit wunderbar mit einfließen lassen!

Nun aber wünsche ich von Herzen viel Spaß und Abenteuerlust dabei, unserer Heimatgeschichte näher zu kommen, um danach die Welt aus anderen Augen mit einer verständigeren Tiefe sehen zu können. Sagen vermögen unseren Alltag zu verzaubern. Mögen Sie also viele sagenhafte Momente beim Lesen und Erwandern der Orte genießen.

Herzlichst, Carsten Kiehne

Dieses Buch widme ich allen Lieblingsmenschen,

die mich in meinem Tun unterstützten:

Meiner Ehefrau Sabrina Kiehne

Meinen Freunden Stefan Herfurth,

Jelka Lüdtke

& Manuela Petri

Und meinem Vater Michael Kiehne!

Wie schön, dass es Euch gibt!

1. Wie Halberstadt zu seinem Namen kam

Halberstadt, Halberstadt – woher uns’re Stadt bloß den Namen hat?“ Was diese Frage anbelangt, sind sich die Geschichtsschreiber nur einig, dass sie sich uneinig sind. Vielleicht hätte Halberstadt seinen Namen ja von einem Teil der Holtemme, den man „halver“ nannte? Oder verdanken wir ihn einer mecklenburgischen Uradelsfamilie, den Haleurstat’s? Viellleicht war die Stadt ja einst so zerrissen zwischen Kirche und Staat, dass es zwei getrennte, also nur „halbe“ Städte waren?

Das meinte nämlich Bischof Burchards Mutter, die betrübt war und bitterlich weinte, als sie vernahm, dass ihr liebster Sohn, Bischof einer halben Stadt werden wollte. Ihr Burchard, der im ganzen Reich, fast als Heiliger Verehrung fand, der mit einem Kuss Kranke zu heilen vermochte, dessen Herz so rein und voller Güte und dessen Geist unvergleichlich belesen war; ja, dessen Fürbitten selbst der Kaiser nichts entgegensetzen konnte, womit ihr Burchard zwei edle Sachsen, die zu Unrecht Angeklagte waren, vorm Tod durchs Schwert errettet und sich dadurch großes Ansehen im sächsischen Volke erworben hatte. Sie hatte ihrem Sohnemann nicht umsonst den Namen „starke Burg“ gegeben. Wie konnte ihr Burchard sich nur entschließen, der Bischof einer halben Stadt zu werden?

„Burchard lud sie daraufhin zu sich nach Halberstadt ein. Nun sah sie den Sohn in prächtigem Aufzug, umgeben von einer zahlreichen Geistlichkeit und umringt von den sächsischen Edlen. Ihr Burchard hielt im Dom vorm festlich geschmücktem Altar feierlich das Hochamt, während alle Glocken läuteten und das Volk zahlreich von allen Seiten hinzuströmte, den Segen ihres Bischofs zu empfangen. Da erkannte sie ihren Irrtum und freute sich jetzt ebenso sehr, als sie vorher betrübt gewesen.“ (aufgeschrieben in Rieman)

Ein „sagenhafter Unsinn“ meinen heute viele der Geschichtsschreiber und Deuter. Der Name Halberstadt komme von einer Stätte die zwischen einem geteilten (also halben) Bache liege. Maßgeblich sei demnach die alte Bezeichnung „Alfurtestedt“, die Stadt zwischen allen (oder vielen) Furten. Hier konnte man den dazumal noch ungezähmten, wilden Fluss Holtemme gefahrlos überqueren. (vgl. Siebrecht u.a.)

„Die wahre Bedeutung der deutschen Ortsnamen, wie jener Halberstadts, liegt weitaus tiefer!“, meint hingegen Rainer Schulz, der sich seit vielen Jahren mit dieser Thematik beschäftigt und mit diesem Glauben nicht alleine ist. Der Kern unserer heutigen Stadt wäre vor tausend Jahren eine heilige Stätte gewesen, an der die Germann Elfen, oder „Alben“, wie man sie früher nannte, verehrt hätten.

Halberstadt sei demnach die „Albenstadt“ oder „heilige Stätte“ unserer Ahnen, die von den Christen, um den alten Glauben zu brechen, mit einem Gotteshaus überbaut wurde.

Betrachten wir die vielen heidnischen Kultstätten in der unmittelbaren Umgebung Halberstadts, wie den „Gläsernen Mönch“ (ehemalig der „Thorstein“), das Osterholz (Weihestätte des germanischen Gottes Thyr), den Hoppelberg (ehemals Sargberg mit Opferstein), die Kluskappelle („Teufelskanzel“ & heiliger Ort der Nornen, der germanischen Schicksalsgöttinnen) und nicht zuletzt den Gerichtsstein vorm Dom (der „Lügen- oder Teufelsstein“), dann kommen wir nicht drumherum, anzunehmen, dass die Gegend um Halberstadt unseren Vorfahren maßgeblich zur Verehrung ihrer Götter diente. Solch „heilige Stätten“ mit „Teufelssteinen“ (z.B. mit Näpfchenlöchern, auf denen das Albablot (Elfenblut) gegeben, also den alten Göttern geopfert wurde) gibt es unzählige im Vorharz. Entweder sind diese Plätze verballhornt/verteufelt (Hexentanzplatz und Teufelsmauer bei Thale, Teufelsstein bei Bad Suderode, Hexenaltar bei Stecklenberg, Teufelsmühle bei Friedrichsbrunn usw.) oder mit Kirchen und Klöstern überzogen wurden (siehe dem Lügenstein beim Kloster Wendhusen oder dem Lügenstein in der Neinstedter St. Katharin, zu der die Hexentreppe führt).

(aufgeschrieben nach Arndt, Doering, Kiehne, Scheidel & Schulz)

2. Der Lügenstein am Halberstädter Dom

Einst rief der erste Halberstädter Bischof Hildegrimm seinen Baumeister zu sich und beauftragte diesen mit dem Bau eines gewaltigen Doms. Dieser wiederum ließ nach allen guten Steinmetzen des Landes schicken und spornte sie durch feurige Reden an: „Lasst uns mit flinken Händen, den hohen Bau vollenden, erquicken möge es die Seelen, und uns vom harten Los Befreiung schenken.“

Bald sah der Teufel, wie die Menschlein Halberstadts ein gewaltiges Haus errichteten. Mmh, er überlegte und überlegte und kam zum einzigen trefflichen Schluss, dass es ein Wirtshaus sein musste: Ein Ort an dem die Menschen ihre Seele beim Glücksspiel verlieren und nach dem fünften Krug Wein leichtfertig den Pakt mit dem Teufel unterschreiben.

Solch ein Bau muss schnell in die Höhe getrieben werden, dachte sich der Teufel und schuftete sich jede Nacht die Finger wund. Das Haus wuchs zusehends in den Himmel und die Menschen wunderten sich sehr über ihre Schaffenskraft. Jeden Morgen war der Bau scheinbar höher, als er gestern Abend verlassen ward. Der Baumeister lobte seine Mannen: „Der Bischof ist begeistert, was ihr bereits gemeistert – Licht fällt in alle Hallen und Gott? Dem wird’s gefallen, wie allen guten Geistern!“

Als der Trinkschuppen aber zwei Türme bekam, war der Teufel doch misstrauisch geworden und wollte in einer Vollmondnacht doch einmal durch die hohen Fenster blicken, ob drinnen der Ausschank zum Volltrank und die Kämmerlein zum Stelldichein schon eingefügt wären. Wie aber erschrak er da, das war keine Schenke bei denen er den Menschen bauen half, das war ein Gotteshaus.

Ein riesiges Kreuz – er spuckte auf den Boden. – stand dort am Altar – er rotzte ein zweites Mal vor die Eingangspforte – ihm breit seine Torheit vor Augen führend. „Das kann nicht sein, das darf nicht sein, dass ich diese Schande ohne Strafe beende!“

Am anderen Morgen blickten die Handwerker am Dom nach oben und erstarrten vor Angst. Zwischen den Türmen stand der Teufel höchstselbst, hielt einen gewaltigen Felsbrocken in seiner Hand und drohte das Kirchenschiff zu zerschmettern. Nur der Baumeister hatte den Mut, auf den Höllenfürst einzureden und ihn zum Verhandeln zu bewegen.

"Gut!", sagte der Gehörnte, "Baut mir direkt neben der Kirche ein schönes Brau-& Wirtshaus in dem die Halberstädter tüchtig saufen, so will ich diesen Dom verschonen. Schwört es, ansonsten wird's euch schlecht ergehen."

„Dunkler Fürst, du sollst keinen Schaden haben, mit Schweiß und Blut und Narben, wollen wir dir ein würdiges Weinhaus errichten, nach den Pflichten werden wir darin uns laben.“

„So soll der Handel gelten, aber denkt an eure Worte, sonst komm‘ ich zum Schelten!“

Den riesigen Stein, den der Teufel noch immer drohend in seiner Hand hielt, warf er direkt vor den Dom zu Füßen der Menschen. Er sollte sie daran erinnern, dass sie nicht eidbrüchig werden und sich seiner stets gedenken. Noch heute liegt dieser „Lügen- oder Teufelsstein wie unverrückbar vor dem Dom und trägt des Teufels Zeichen. Die glühenden Finger des Urians haben sich nämlich tief in den Felsen eingedrückt.

... und die Halberstädter hielten Wort: Sie bauten direkt neben dem Dom eine Schenke, in der nach dem Gottesdienst so mancher Krug geleert wurde. Ob der Teufel dort auch Einzug hielt, darüber wird allerdings nichts berichtet. Erst im 19. Jahrhundert fiel dieses Wirtshaus dem Domplatzumbau zum Opfer und wurde abgerissen.

(aufgeschrieben nach Spohr)

3. Der Gläserne Mönch

An den Thekenbergen begab es sich einst (so wie’s das Schicksal immer will), dass eine Nonne und ein Mönch aufeinandertrafen. Und weiß Gott, es war bei Weitem nicht ihre erste Begegnung.

Wie oft sie sich zuvor gesehen haben; wie sehr es bei jeder Begegnung den einen zum anderen zog und welch große Mühe es Beiden bereitete, sich innerlich zurückzuhalten, ich weiß es nicht zu sagen. Dabei hieß es doch, man müsse nur gottesfürchtig sein, dann würde das Verlangen mit der Zeit verblassen. Doch in Beiden keimte und wuchs eine süße Sehnsucht heran, in der sie Gott wahrhaftig sprechen hörten. Wie sollte es da gut und richtig sein, diese Liebe zu verleugnen?

Doch es war der Teufel, der sie wieder und wieder zusammenführte, der ihm lüsterne Gedanken einhauchte und ihr hundert Wünsche ins Herz einpflanzte. Und als sie sich an diesem Tage wiedersahen, da standen sie in ihrem Verlangen ganz gläsern voreinander.

Kein Himmelsschwur war so mächtig, ihre Körper voneinander abzubringen. Was in einer sanften Berührung ihrer Hände begann, das endete…na Ihr wisst schon worin: In Blitz und Donner! Es hieß, Gott war so erzürnt, er schickte Blitze auf die Elenden hernieder und der Himmel grollte und die strahlenden Engel spuckten Gift und Galle … und so weiter und so fort …!

Zu Stein verwandelt stehen die Beiden bis zum heutigen Tage an den Thekenbergen und bereuen sicherlich zutiefst, dass sie sich liebten! Heute wissen wir es freilich besser: Der „Gläserne Mönch“ hieß früher der „Thorstein“. Demnach sprechen wir hier von einer vorchristlichen Kultstätte, die dem Gott Thor oder Donar geweiht war. Die Germanen verehrten ihn als Wettermacher, Verantwortlichen für Blitz und Donner, als Segenstifter für die Ernte und damit ebenso als Gott der Fruchtbarkeit. Auf dem Gläsernen Mönch werden wohl über viele Jahrhunderte lang sehr freudvolle Feste begangen worden sein!

(dem Volke abgelauscht und aufgeschrieben von Carsten Kiehne)

4. Der Sargberg

Zwischen Halberstadt und Langenstein liegt ein hoher Berg, früher der „Sargberg“ geheißen, heute aber Hoppelberg genannt, von dem eine uralte Sage kündet:

Früher lebten im Harz noch hundert verschiedene Zwergenstämme, deren Männer sich als Bergleute oder als Schmiedemeister verdingten, wenn sie sich nicht gegenseitig eins „uffn Nüschel“ schlugen. Sie waren kampfeslustige und mutige Gesellen, doch ihr Herz war noch das größte an ihrer Statur, weshalb sie vom Nachbarstamm der Riesen auch gerne verspottet wurden.

Eines Tages kam ein gewaltiges Heer der Riesen vom Norden her, dort wo jetzt Halberstadt liegt, auf den Harz zugerannt. Sie wussten darum, dass die Zwerge miteinander im Streite lagen und wähnten sich daher leicht als Gewinner, wollten sie vertreiben und all ihre Schätze an sich reißen. Doch die Zwerge wollten nicht kampflos aufgeben – im Angesicht der großen Gefahr kamen sie zusammen und beschlossen, als ein geeintes Heer zu kämpfen und tatsächlich: Sie brachten einen solch Riesenhaufen kampfesmutiger, gut gerüsteter Gnome zusammen, dass die Riesen in ihrem Angriff mutlos verharrten und sich nicht weiter in die Berge wagten. „Was seid ihr für Feiglinge!“, schalt sie ihr König, der Gewaltigste aller Riesen. „Wenn ihr nicht mannsgenug seid, mit Zwergen zu ringen, so will ich allein ins Felde ziehen, dann sollen mich allein die Barden besingen!“

So stürmte der König der Riesen allein auf das Heer der Zwerge los, wirbelte mit seinem Hammer wütend herum, tobte wie ein Orkan in den kleinen Leuten und was sie auch taten, sie kamen nicht an den Großen heran. Ihre Speere zerborsten, ihre Pfeile durchdrangen des Königs Rüstung nicht, doch sie wollten nicht lassen und kämpften auf Bergen ihrer toten Gefährten. Nach Stunden des aussichtslosen Kampfes und aberhundert gefallenen Zwergen, sahen die Kleinen es endlich ein: Wenn ein einziger Riese solches vermag, was würde dann geschehen, wenn dessen ganzes Heer zum Angriff stürmt?

Und wer weiß, vielleicht ist der König der Riesen gar ein Magier? Kann ihm doch keine der Zwergenklingen ein Leid antun!

Da rannten die Zwerge davon. Ein Einziger besiegte ein ganzes Heer. Nun jubelten die Riesen, rannten zu ihrem Führer hin und priesen ihn. Wie sie dem König aber seinen Harnisch abnahmen, da strömte das Blut aus hundert Wunden hervor und der Allmächtige kippte tot zur Seite. Ach, ein Schreien und Wehklagen begann, bis der Älteste der Riesen schrie: „Erst zieht ihr feige das Schwänzlein ein und nun wollt ihr obendrein Waschweiber sein? Nutzt lieber eure Kraft und bringt Steine herbei – wir werden unserem König ein so gewaltiges Grab bauen, wie es bisher niemals eines gegeben.“

Den Leichnam des Königs bettete man mit allen Reichtümern, den die Zwerge besaßen, brachte anschließend Steine, Felsbrocken und Erde herbei und errichtete einen hundert Meter hohen Haufen, der eben jener Sargberg wurde. Am steinernen Opfertisch, der drei Steinwürfe südwestlich vom Gipfel steht, saßen die Riesenfürsten noch oft beieinander, erhoben ihre Humpen voll goldenem Met und gedachten ihrem König und seinem glorreichen Sieg. (aufgeschrieben nach Grässe)

5. Von den Sachsen und den Thüringern

Die Sachsen zogen aus und kamen mit ihren Schiffen an den Ort, der Hadolava heißt, da waren ihnen die Landeseinwohner, die Thüringer, zuwider und stritten heftig. Allein die Sachsen behaupteten den Hafen, und es wurde ein Bund geschlossen, die Sachsen sollten kaufen und verkaufen können, was sie beliebten, aber absehen von Menschenmord und Länderraub. Dieser Friede wurde nun auch viele Tage gehalten. Als aber den Sachsen Geld fehlte, dachten sie, das Bündnis wäre unnütz. Da geschah, dass einer ihrer Jünglinge aus den Schiffen ans Land trat, mit vielem Gold beladen, mit güldenen Ketten und güldenen Spangen.

Ein Thüringer begegnete diesem und sprach: „Was trägst du soviel Gold an deinem ausgehungerten Halse?“ – „Ich suche Käufer“, antwortete der Sachse, „und trage dies Gold bloß des Hungers halben, den ich leide; wie sollte ich mich an Gold vergnügen?“ Der Thüringer fragte, was es gelten solle. Hierauf sagte der andere: „Mir liegt nichts daran, du sollst mir geben, was du selber magst.“ Lächelnd erwiderte jener: - „So will ich dir dafür deinen Rock mit Erde füllen.“, denn es lag an dem Ort gerade viel Erde angehäuft. Der Sachse hielt also seinen Rock auf, empfing die Erde und gab das Gold hin und dann gingen sie auseinander, ihres Handels beide froh.

Die Thüringer lobten den ihrigen, dass er um einen so schlechten Preis so viel Gold erlangte; der Sachse aber kam mit der Erde zu den Schiffen und rief, da ihn etliche töricht schalten, die Sachsen ihm zu folgen auf; bald würden sie seine Torheit gutheißen. Wie sie ihm nun nachfolgten, nahm er Erde, streute sie fein dünne auf die Felder aus und bedeckte einen großen Raum. Die Thüringer aber, welche das sahen, schickten Gesandte und klagten über Friedensbruch. Die Sachsen ließen sagen: „Den Bund haben wir jederzeit und heilig gehalten; das Land, das wir mit unserm Gold erworben, wollen wir ruhig behalten oder es mit den Waffen verteidigen.“

Hierauf verwünschten die Einwohner das Gold und denjenigen, den sie kürzlich gepriesen hatten, hielten sie für den Verursacher ihres Unheils.