Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Akal

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Básica de Bolsillo

- Sprache: Spanisch

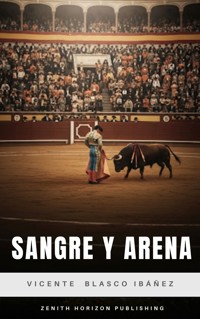

Sangre y arena (1908) relata la historia del torero Juan Gallardo, un hombre de extracción humilde que consigue alcanzar el triunfo y la fama gracias a su valentía en la plaza, pero que vive agitado por las contradicciones que le vienen impuestas por su ubicación en tierra de nadie ‒entre pobres y ricos, entre el peligro del toro y la exigencia del público que le pide que arriesgue cada vez más‒. Cuando conoce a doña Sol, una aristócrata sofisticada que se convertirá en su amante, su vida da un vuelco. Blasco Ibáñez realiza una crónica detallada de las costumbres y la sociedad de la época, desarrollando como pocos el naturalismo con escenas minuciosamente descritas como la Semana Santa sevillana, cómo se enfunda el torero su traje de luces y cuál es su ritual antes de salir a la plaza, y ofreciéndonos un retrato fiel de la Sevilla decimonónica, ignorante y supersticiosa, poblada de señoritos y bandoleros, una ciudad que vibra con las corridas, los toreros y sus éxitos y fracasos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 682

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Akal / Básica de Bolsillo / 337

Vicente Blasco Ibáñez

SANGRE Y ARENA

Edición de: Emilio J. Sales Dasí y Juan Carlos Pantoja Rivero

Sangre y arena (1908) relata la historia del torero Juan Gallardo, un hombre de extracción humilde que consigue alcanzar el triunfo y la fama gracias a su valentía en la plaza, pero que vive agitado por las contradicciones que le vienen impuestas por su ubicación en tierra de nadie –entre pobres y ricos, entre el peligro del toro y la exigencia del público que le pide que arriesgue cada vez más–. Cuando conoce a doña Sol, una aristócrata sofisticada que se convertirá en su amante, su vida da un vuelco.

Blasco Ibáñez realiza una crónica detallada de las costumbres y la sociedad de la época, desarrollando como pocos el naturalismo con escenas minuciosamente descritas como la Semana Santa sevillana, cómo se enfunda el torero su traje de luces y cuál es su ritual antes de salir a la plaza, y ofreciéndonos un retrato fiel de la Sevilla decimonónica, ignorante y supersticiosa, poblada de señoritos y bandoleros, una ciudad que vibra con las corridas, los toreros y sus éxitos y fracasos.

Diseño de portada

Sergio Ramírez

Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.

Nota editorial:

Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.

Nota a la edición digital:

Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.

Imagen de cubierta: fragmento del cartel de la película Sangre y arena (1922) de Fred Niblo de la Paramount Picture.

© Ediciones Akal, S. A., 2017

para lengua española

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

Tel.: 918 061 996

Fax: 918 044 028

www.akal.com

ISBN: 978-84-460-4419-2

Vicente Blasco Ibáñez (de blanco) asiste a una corrida de toros en Valencia (1906).

Estudio preliminar

Los cambios de ambiente del novelista

Desde que empezó a publicarse por entregas en El Liberal de Madrid, a partir del 22 de abril de 1908, Sangre y arena era una novela destinada a compartir en muchos sentidos una singladura similar a la de su autor. La que despertaba, por un lado, adhesiones entusiastas y, por el otro, hacía brotar reacciones enconadas de rechazo. Para esas fechas Vicente Blasco Ibáñez ya era un escritor que se había labrado un nombre en el panorama literario nacional, e incluso había sido traducido a otras lenguas, sobre todo el francés. Aun así, el inquieto novelista siempre quiso llegar más lejos. La idea del triunfo le seducía en extremo, de ahí que el ansia de traspasar fronteras le empujara a probar las más diferentes aventuras.

En principio, la literatura fue para él una labor paralela a la del periodismo combativo y la militancia política en las filas republicanas. En su ánimo tenían cabida por igual el deseo de contar como el afán de promocionarse públicamente hasta convertirse en líder del republicanismo valenciano. Guiado por una personalidad que tendía a mitificar a los «grandes hombres», seguramente con la intención de ser uno de ellos, se mostró rebelde y contestatario en historias, entre folletinescas y panfletarias, como La araña negra. Luego, al mismo tiempo que fundaba el diario El Pueblo y obtenía el escaño de diputado en 1898, encauzó su narrativa por las sendas del naturalismo y, merced a sus novelas valencianas (con títulos como La barraca y Cañas y barro), se hizo acreedor de la etiqueta de «el Zola español».

Después de unos años de esfuerzo extenuante, el trayecto realizado le sonreía en Valencia, la ciudad natal donde sus adversarios le aplicaban el apodo de «el Sultán de la Malvarrosa». Sin embargo, un artículo desafortunado de su amigo y correligionario Rodrigo Soriano en las páginas de El Pueblo provocaría la escisión en el seno de Unión Republicana, y las calles de Valencia se convirtieron en terreno abonado para las disputas entre blasquistas y sorianistas. El 10 de septiembre de 1905, el propio escritor fue víctima de un atentado, que le animó a concretar el proyecto que ya venía gestando de trasladarse a Madrid. Mientras tanto, a la vez que se cuestionaba su protagonismo político, Blasco Ibáñez buscó para sus relatos escenarios diversos de la geografía nacional. Como él mismo le aseguraba en una carta a Julio Cejador y Frauca, en 1918: «Yo produzco mis novelas según el ambiente en que vivo, y he cambiado de fisionomía literaria con arreglo a mis cambios de ambiente»[1].

En función de sus circunstancias personales o de ambiente, el escritor dio inicio a su serie española, con novelas sociales o de tendencia, y títulos como La catedral,La bodega o La horda. Dentro de esta segunda etapa, donde se agrupaban obras publicadas entre 1903 y 1909, hubo una transición desde la denuncia social e ideológica a un segundo tipo de obras denominadas «psicológicas»[2]. En dicha evolución fue sustancial la aparición de un personaje femenino que daría un vuelco radical a la existencia del literato. Se trataba de Elena Ortúzar, la dama chilena de la que Blasco Ibáñez se enamoró tras descubrir su retrato en el taller de su amigo Joaquín Sorolla. La dama que en ciertos momentos está detrás de las criaturas novelescas que transitan por las páginas de La maja desnuda, La voluntad de vivir y también de Sangre y arena.

Pese a que Blasco Ibáñez trataba de desmentirle a su esposa, María Blasco del Cacho, los rumores que avalaban una segura infidelidad, en su matrimonio se había abierto una brecha que resultaría, a la postre, definitiva. Además, dándose el caso de que Elena Ortúzar gozaba de una situación económica privilegiada, el novelista se sentía urgido por la necesidad de ganarse unos ingresos que le permitiesen sufragar el tren de vida que parecía exigirle su idilio. Antes incluso de cruzar el Atlántico como conferenciante en Argentina (1909), y un año después, en 1910, como colono en aquel país sudamericano, Blasco Ibáñez viajó a finales de marzo de 1907 hasta Sevilla. Igual que había hecho en ocasiones precedentes, fiel a los cánones del realismo naturalista, necesitaba documentarse a través del testimonio ocular sobre el marco espacial donde iba a transcurrir su novela. Así se lo indicaba a Francisco Sempere, uno de sus principales socios en cuestiones editoriales. La carta sin fecha, aunque posiblemente escrita el 25 de marzo, constataba:

Yo salgo hoy para Sevilla donde estaré toda la Semana Santa estudiando escenas para Sangre y arena.

El domingo de Pascua saldré para Madrid [...] Para no perder tiempo, si hay pruebas, envíemelas a Sevilla. Hotel de Inglaterra[3].

A la hora de emprender la redacción de un nuevo título, el literato no actuaba tanto guiado por unas expectativas artísticas como, sobre todo, monetarias. Si hasta entonces el escritor siempre confió en su capacidad para urdir historias interesantes, ahora las prioridades estaban muy bien definidas: «escribir una novela que le reporte los mayores beneficios posibles, por lo que busca un tema que resulte atractivo no sólo en España sino, fundamentalmente, fuera de sus fronteras. En definitiva, se plantea escribir el primer “best seller”»[4].

De hecho, el novelista valenciano consiguió su objetivo, cuanto menos en términos de proyección internacional de su obra[5], al incardinar la peripecia de su protagonista en el universo taurino. Tal estrategia, equiparable a lo que en la cinematografía de la época se conocía como «españolada», le valió la inmediata aprobación de unos, pero también le reportó las más furibundas críticas. Así, por ejemplo, algunos años después de su publicación, A. González-Blanco encarecía el meritorio resultado de la empresa con elogios del siguiente estilo:

Nadie que no fuera tan gran artista, tan verdadero y selecto artista como es Blasco Ibáñez, podría con elementos de «españolada», con cromos de feria y paisajes de abanicos llegar a componer una novela tan perfecta como es Sangre y arena, que ha sido mundialmente estimada y a varios idiomas traducida, popularizándola singularmente entre el gran público universal la traducción francesa de G. Herelle: Arènes sanglantes[6].

Por el contrario, hubo una reacción hostil que no sólo se sustentaba, como se verá, en la índole del tema elegido, sino que incidía en uno de los defectos que a Blasco le atribuyeron varios de sus contemporáneos, haciendo hincapié en las carencias de un estilo descuidado, proclive a errores de precisión léxica, que, según las malas lenguas podía obedecer a un evidente desconocimiento de la materia tratada. Baste recordar, en este sentido, acusaciones que llegaron al nivel del improperio como estas: «Decíamos, y probábamos, que Sangre y arena es un campo pródigo en gazapos, en donde sin armas ni puntería se pueden cobrar buen número de piezas»[7].

El universo taurino

En un artículo publicado en el diario La Voz expresaba Andrenio su sorpresa por el hecho de que una afición tan antigua y poderosa como la del arte de la torería recalase tarde en la novelística española[8]. A diferencia del interés que la figura del torero pareció despertar en escritores franceses como Mérimée o Gautier, en España apenas había habido esporádicas incursiones en el universo de la fiesta nacional. Así, Andrenio hacía mención de títulos como Fiesta de toros en Madrid, de Nicolás Fernández de Moratín, Cartucherita, de Arturo Reyes, y El espada, de Héctor Abreu. Resulta por ello más curioso que tuviera que ser, precisamente, Blasco Ibáñez quien prestara su pluma a la narración del auge y la caída del torero Juan Gallardo. Es muy posible que los más leales correligionarios del novelista valenciano, conocedores de sus artículos de prensa, acaso se vieran invadidos por una sensación de desconcierto.

Y es que Vicente Blasco Ibáñez recurrió con frecuencia en las páginas de El Pueblo al motivo de las corridas de toros para enlazar un furibundo ataque contra esas fuerzas que le otorgaban a la realidad española un sabor rancio y anquilosado. Sirvan como botón de muestra las consideraciones del autor en tres de sus artículos. En «Las petacas del rey» (18-VI-1891), la fiesta nacional es, junto a la religión, uno de los pilares en los que se sustenta la monarquía: «¡Toros por la tarde, rosario al anochecer y misa del alba cuando se va a casa de vuelta de la juerga! He aquí un programa de gobierno, monárquico, español y castizo»[9].

Además de perpetuar los usos y costumbres de la sociedad de la Restauración, según advierte en «El ídolo» (28-VII-1896), el predicamento de tales celebraciones resultaba más sangrante por oposición con el desinterés existente hacia otras actividades más formativas:

Las plazas de toros siempre llenas y los teatros serios vacíos son un signo de espantosa decadencia, que hace dudar del porvenir.

Una nación de diez y ocho millones de habitantes donde los toreros son millonarios antes de los treinta años, y apenas si se venden dos mil ejemplares de los autores más famosos, pues se lee poco y los más de los lectores leen de «gorra», no puede tener buen fin[10].

En suma, como indicaba en «Pueblo de bárbaros» (13-X-1898), la predilección por la tauromaquia era la ilustración más patente de una mentalidad más propia de estadios primitivos, de esa ignorancia que tanto dificultaba el cambio y la posibilidad del progreso:

Esta es la España [inculta] que confunde al sanguinario con el valiente, que considera como lección de valor ver desde un alto banco de madera y con toda seguridad cómo cae sobre la arena el mondongo nauseabundo de los caballos, y cómo unos monigotes bordados de oro danzan ante un par de cuernos[11].

Con tales precedentes, cuando el periodista republicano ha sido tan gráfico en sus denuncias, y, desde una perspectiva ilustrada, considera que sólo la culturización del pueblo podrá servir como instrumento para alcanzar el ansiado objetivo de la República, que termine con siglos de oscurantismo, podría resultar paradójico que se metiese de lleno en un mundo donde «unos monigotes bordados de oro» son aclamados como auténticos héroes. Si hiciésemos caso del curioso opúsculo de un enigmático Doctor Pardales, de unas veinte páginas, que se publicó poco después que Sangre y arena y cuyo título ya ofrece pruebas contundentes de su contenido: Acontecimiento Literario. La novela «Sangre y arena» (publicada en 1908) del señor Blasco Ibáñez ¿es una imitación de «Niño Bonito» y «El Espada» (novela del toreo) publicadas en 1905 por Héctor Abreu o es una coincidencia?[12], podría conjeturarse con la posibilidad de que nuestro novelista se había aprovechado de instancias previas, del plagio, para consumar sus intenciones lucrativas. No obstante, la hipótesis formulada por ese misterioso Pardales es tan endeble, como distinta es la envergadura novelesca entre las fuentes referenciales propuestas y su remedo posterior.

Mucho más plausible puede antojarse la opción de que Blasco Ibáñez pusiese en circulación la figura de un torero para, desde las mismas entrañas de la fiesta nacional, plantear un proceso desmitificador que, a partir de una posición antitaurina, desnudase de todos sus oropeles dichas celebraciones y dejase patente la barbarie que alienta en ellas. Al menos esa es la sensación que provocó en muchos de sus lectores, algunos de los cuales podrían lamentar también la imagen excesivamente folclórica de la novela, según nos recordaba Enrique Gómez Carrillo: «Esa Sangre y arena –exclaman los sevillanos cultos– no hay idea del daño que nos ha causado en Europa, confirmando la leyenda flamenca de nuestra existencia»[13].

Aun así, pensar que la novela fue concebida exclusivamente como un texto crítico y panfletario supone arrinconar otras alternativas, del mismo modo que vendría a ocultar el conflicto en que el autor se debatió en muchas ocasiones, tratando de escuchar los dictados de su conciencia o deseando atender a unas sugestiones más pragmáticas. Es cierto que en su etapa de mayor activismo político el autor consideró la fiesta taurina como un ejemplo del atraso nacional. Pero no lo es menos el hecho de que el mismo novelista, a lo largo de su trayectoria, fue relativizando su opinión sobre diversas cuestiones con tal de acomodarlas a los intereses de cada momento. Si bien resulta incuestionable su escaso aprecio por las corridas de toros, cuando no le urgía utilizar el asunto como argumento con fines políticos, su posición podía tornarse más ambivalente. Ya en el artículo «Brutalidad universal» (El Pueblo, 6-VI-1900) confesaba lo siguiente:

No me entusiasman las corridas de toros. Sólo de tarde en tarde, acompañando a algún extranjero como forzado cicerone, suelo ir a la plaza. Y no me gusta esta fiesta por lo aburrida y monótona que resulta. Ver matar una res vacuna por un mocetón vestido de seda y oro como los curas en misa mayor y al son de una música, es un espectáculo bueno para ser visto una vez[14].

Esto es, contemplaba las corridas de toros como algo aburrido y fastidioso, como una celebración cuya brutalidad sólo era la concreción particular de la brutalidad universal que podía reconocerse en otras manifestaciones similares de otros tantos países civilizados. No sería la única ocasión en que se expresaría de este modo. El novelista acompañó con un prólogo la publicación de la novela Los toreros de invierno, de Antonio Hoyos y Vinent. Del mismo se hacía eco El Liberal (9-IX-1917), donde se seleccionaban algunas de sus afirmaciones:

Gusto muy poco –decía– de las corridas de toros y de las gentes que en ellas intervienen. No soy enemigo de la llamada fiesta nacional por considerarla sanguinaria. Otros pueblos buscan su recreo en diversiones más bárbaras y mortales. El animal humano necesita de vez en cuando despojarse de las vestiduras que le ha puesto encima la civilización. Quiere volver a sus orígenes, dándose un baño de sangre y bestialidad, y es inútil oponerse a esta regresión atávica.

La alegría de las corridas de toros es un prejuicio nacional. Nos enseñaron de pequeños que son muy divertidas, y lo repetimos como una verdad indiscutible.

Desde luego, Blasco Ibáñez se mostraba aquí mucho menos combativo que dos décadas antes. No obstante, a pesar de su supuesta recantación, en sus palabras había una gran dosis de verdad. No gustar de los toros no significaba que estuviese al margen de un mundo que formaba parte de la cotidiana experiencia de la colectividad. Y no sólo eso. Además de poder estar familiarizado con la naturaleza de la tauromaquia a través del contacto directo con la opinión popular, el escritor tuvo la oportunidad de penetrar en dicho universo a partir de las relaciones personales que entabló muy pronto con determinados aficionados.

Según cuenta Libertad Blasco Ibáñez, su padre tuvo un hermano de leche que trabajaba como carnicero, pero que sentía gran predilección por enfundarse el traje de matador. Este novillero, que no llegó a tomar la alternativa, se llamaba Luis Jordán. Solía lucir en sus dedos grandes sortijas con brillantes, y merced a su valor personal y apostura recibió el apodo de «el Gallardo». ¿Sería puramente casual que este sobrenombre sea el mismo que sirvió como apellido del protagonista de Sangre y arena?

Durante su periplo como conferenciante por Argentina, que le trasladó a otros países sudamericanos, Blasco Ibáñez coincidió en Montevideo con el matador Antonio Fuentes. El encuentro hizo brotar la anécdota de la satisfacción con que el novelista se felicitaba por haber obtenido más ingresos por sus charlas, que el torero por sus corridas[15]. Asimismo, le permitiría hallar a un informante autorizado para instruirle en todos los entresijos del arte taurino. Hasta el extremo de que haya habido quien apuntase a Antonio Fuentes como modelo real del ficticio Juan Gallardo[16]. En este sentido, cabe aludir a dos singulares paralelos entre ambos. Esto es. Del mismo modo que Gallardo adquirió una finca rural, bautizada como La Rinconada, donde fue visitado por el Plumitas, Fuentes también recibió en La Coronela la inesperada visita del célebre Pernales, famoso bandolero sevillano de nombre Francisco Ríos González que se convirtió, a su vez, en referente histórico a partir del que Blasco perfiló la figura de su singular salteador[17]. Además, la costumbre de Gallardo de perder grandes cantidades de dinero jugando a las cartas en los aristocráticos clubs de la calle Sierpes, iba a tener su correlato en las pérdidas acumuladas por Fuentes «con indiferencia mundana [...] en el Gran Casino de San Sebastián»[18].

Y no necesariamente sería Fuentes el único sostén biográfico para profundizar en la realidad taurina, al tiempo que se apropiaba de episodios atractivos para su posterior ficcionalización novelesca. También se ha sugerido la confluencia en Gallardo de otros dos referentes, dos espadas cuya trayectoria y malogrado final Blasco Ibáñez pudo conocer bien directamente, bien de oídas: el valenciano Julio Aparici, Fabrilo y el sevillano Manuel García, Espartero[19].

Tras el acopio de una información solvente, Blasco Ibáñez se mostró muy cauto en su novela a la hora de formular de manera explícita cualquier tesis a favor o en contra de la fiesta nacional. No obstante, dicha realidad quedará enfocada desde diversos ángulos que acabarán predisponiendo al lector a reconocer una orientación crítica. En primer lugar, ténganse en cuenta la frecuencia de esas descripciones de marcada estirpe naturalista que ofrecen una imagen ingrata y feroz de las corridas, descripciones que son capaces de herir la sensibilidad de muchas personas al remarcar la brutalidad del festejo, como cuando el narrador alude al aciago destino de los jacos de los picadores:

El otro corrió loco de dolor y de sorpresa de un lado a otro de la plaza, con el vientre abierto y la silla suelta, mostrando por entre los estribos sus entrañas azuladas y rojizas, semejantes a enormes embutidos. Arrastraban las tripas por el suelo, y al pisárselas él mismo con sus patas traseras, tiraba de ellas, desarrollándolas como una madeja confusa que se desenmaraña.

O cuando en el capítulo final, mientras aguarda en el patio de Las Ventas la suerte de su esposo, Carmen sea víctima del espanto que produce la contemplación de las sangrientas inmundicias que se acumulan a su alrededor, entre los relinchos de los caballos moribundos.

Junto al efectismo de imágenes espeluznantes, no deberán ignorarse las censuras del Nacional hacia esa masa popular que, desde detrás de la barrera, espolea al matador para que se arrime al toro, pues hay instantes en que el arte parece no existir faltando el riesgo. Por eso, en medio de un clamor colectivo, que se antoja circense, la figura de Gallardo será objeto de malintencionado escarnio. Desde los primeros tiempos en que el protagonista quiso ser torero, se estableció una asociación directa entre la profesión y la masculinidad. Precisamente la hombría de Gallardo fue la que le atrajo la protección de un padrino, antiguo magistrado, «que sentía debilidad por la guapeza de los toreros jóvenes». En idéntica dirección, en esa búsqueda de la virilidad, cabría explicar el interés de doña Sol por el diestro sevillano. En cambio, cuando a Gallardo se le tambalee esa valentía que le lanzó al estrellato, proliferarán los insultos, siendo el más humillante aquel que lo feminiza como «¡Juanita!». No es suficiente con llamarle «¡Mal torero!», sino cuestionar su masculinidad con gritos de desprecio.

Recuérdense, en fin, las protestas del banderillero, para quien el fervor que despiertan las corridas se antoja signo de incultura, patrimonio de una sociedad en la que, como afirmó el autor en sus artículos de prensa, los más pobres únicamente podían mejorar su economía dedicándose a un oficio donde se arriesga la vida.

A la par de estas pinceladas oscuras con que se presenta la realidad taurina, en Blasco Ibáñez debieron de actuar unos designios más materiales. Como subrayábamos más arriba, la intención del autor era la de obtener con su novela unos buenos réditos. Y la coyuntura social de la época le brindaba una ocasión inmejorable para ello. Al decir de J. L. Navarrete Cardero:

La década de 1910, en la que compitieron los toreros José Gómez Ortega Joselito y Juan Belmonte, significó la época dorada del toreo: la asistencia al espectáculo era extraordinaria; los grandes diestros toreaban cerca del centenar de corridas anuales; las revistas y periódicos taurinos eran numerosísimos...[20].

Aun a riesgo de parecer oportunista, el escritor se adentró por unos territorios de los que se sentía distante, para ofrecer, bajo los ropajes de la ficción, un testimonio que no se detendría en la imagen folclórica que muchos han creído reconocer en la historia.

La religiosidad como hecho folclórico y fanatismo popular

Muy ligado al ambiente taurino aparece siempre el mundo de la religión externa, la que se mueve en medio de un universo de imágenes, rezos y procesiones que reflejan unas prácticas más cercanas al puro folclorismo que a la espiritualidad que se supone propia de las religiones. Se recrea así una sociedad fanatizada que entremezcla la violencia de los lances taurinos con una fe exagerada y teatral, amante de los grandes fastos y de las grandes manifestaciones de cara a la galería[21].

Blasco Ibáñez no es ajeno a la realidad de esta fusión de corte costumbrista y dedica un capítulo casi completo, el siete, a describir el ambiente del Viernes Santo sevillano y a narrar las peripecias de quienes forman parte de la procesión de la Virgen de la Macarena, tanto los que desfilan como los que contemplan el cortejo. Además de ello, y disperso por las páginas de la novela, encontramos el reflejo de la devoción popular, tan arraigada en Andalucía, que se manifiesta en la necesidad constante de rezar a los cristos y a las vírgenes que tienen más fama de milagreros en el imaginario colectivo de una ciudad de Sevilla que, en Sangre y arena, parece moverse sólo en torno a dos mundos convergentes: el de los toros y el de la religión. Más allá de estas dos formas de vida no hay nada, y así nos lo muestra el autor al describir el ambiente previo a las corridas o la «Madrugá» de la Macarena.

En lo tocante a esa devoción de la que hablamos, es fundamental recurrir a los personajes femeninos de la novela, de manera especial la señora Angustias y Carmen, madre y esposa, respectivamente, de Juan Gallardo, que viven en un continuo rezo a causa de las numerosas corridas en las que participa este. El reflejo de las costumbres populares está claro en este sentido, ya que la tradición parece mandar que, mientras el torero torea, las mujeres de su familia recen arrodilladas frente a alguna imagen de la que esperan el amparo para el hombre enfrentado a la muerte cada tarde de corrida. En este sentido son significativos dos momentos: el primero, tras la grave cogida que sufre Gallardo en la plaza de toros de Sevilla y que está a punto de costarle la vida, y el segundo, en el último capítulo, poco antes del desenlace de la novela. El capítulo seis recoge la tensión de esa corrida sevillana y la desarrolla en tres tiempos: las discusiones del torero con su familia (especialmente con su mujer) a causa de la estancia de doña Sol en el cortijo de La Rinconada (capítulo cinco), que le llevarán a decir: «¡Ojalá me enganche un miura el domingo, y me campanee, y me traigan a casa en una espuerta!»; la corrida propiamente dicha, con la cogida que pone a Gallardo al borde de la muerte y que parece cumplir esos deseos macabros que acabamos de citar; y, por último, la solemne marcha del torero recuperado y vuelto a la vida hacia el santuario de la Macarena, a rezar ante la Virgen y darle las gracias por su curación. Este último momento es impulsado por la señora Angustias, que había pasado toda la convalecencia de su hijo en continua oración y que quería que él mismo se presentara ante la imagen venerada. El relato que hace Blasco de la visita de Gallardo y su familia al santuario es ya, en sí mismo, un recrearse en la superficialidad de esa fe que se nutre de las apariencias y de la exhibición delante del pueblo:

La fiesta fue un acontecimiento popular.

Los jardineros del barrio de la Macarena fueron llamados por la madre del espada, y el templo de San Gil se llenó de flores, formando altos ramos como pirámides en los altares, esparciéndose en guirnaldas entre los arcos, pendiendo en gruesos ramilletes de las lámparas[22].

A toda esta pompa manifestada en los adornos florales, se une luego el momento concreto de la llegada del torero a la iglesia, en medio de una expectación que parece más el recibimiento de un personaje principal que un acto de devoción cristiana:

Fue una mañana de sol cuando se verificó la santa ceremonia. A pesar de que el día era de trabajo, se llenó el templo de lo mejorcito de los barrios inmediatos: gruesas mujeres de ojos negros y cuello corto, con el corpiño y la falda hinchados por abultadas curvas, vistiendo trajes negros de seda y con mantillas de blonda sobre el rostro pálido; menestrales recién afeitados, con terno nuevo, sombrero redondo y gran cadena de oro en el chaleco. Acudían a bandadas los mendigos como si se celebrase una boda, formando en doble fila a las puertas del templo. Las comadres del barrio, despeluznadas y con niños en brazos, agrupábanse esperando con impaciencia la llegada de Gallardo y su familia.

Y para terminar de mostrar el esplendor de una religiosidad superficial y fanática, la ceremonia en la que tendrá lugar la oración del torero se nos muestra como un acontecimiento popular y religioso de primer orden:

Iba a cantarse una misa con acompañamiento de orquesta y de voces: algo extraordinario como la ópera del teatro de San Fernando cuando llegaban las Pascuas. Luego entonarían los sacerdotes el Te Deum en acción de gracias por la salvación del señor Juan Gallardo, lo mismo que cuando el rey entraba en Sevilla.

En definitiva, un acto público, una ceremonia pagana disfrazada de religión, una ostentación excesiva de fe ligada a la imagen casi totémica de la Macarena. Esta será la pauta que seguirá el narrador en casi todos los momentos en los que se trata el tema de la religión, como tendremos ocasión de ver más adelante, cuando nos centremos en el análisis de la «Madrugá» del Viernes Santo.

En el último capítulo es Carmen la que reza durante la corrida en la que su marido vuelve a jugarse la vida. Aquí, en contra de lo que acabamos de ver y de lo que será la tónica general del relato, no hay tanto fanatismo ni tanta superficialidad; se nos muestra a la mujer desvalida, aterrorizada ante la cercanía del espectáculo sangriento y terrible, rezando sola y compungida en la capilla de la plaza de toros de Madrid, ante la Virgen de la Paloma, desconocida para ella, pero seguramente «dulce y bondadosa como la de Sevilla, a la que tantas veces había suplicado». La mujer busca el consuelo en su fe, interiorizada esta vez en la soledad de esa capilla a la que llegan todas las voces y ruidos de la plaza, para poner más espanto e inquietud en su atribulada persona. No hay un atisbo de fanatismo ni de superficialidad en la oración sincera de Carmen, aunque sí hay distracción a causa del desasosiego que la invade: «Moviéronse sus labios repitiendo oraciones con automática velocidad, pero su pensamiento huía del rezo, como arrastrado por los ruidos de la muchedumbre que llegaban hasta ella». Sin embargo, esta distracción no resta nada al fervor religioso de la mujer que, como decimos, reza con devoción, sin mostrar aquí otra cosa que su inquietud y sus deseos de obtener la ayuda de la Virgen ante la que ora.

Si nos centramos en el capítulo siete y en la descripción de la «Madrugá», veremos cómo el fanatismo y la superficialidad se adueñan del ambiente de la Semana Santa sevillana, en este caso englobando a todo el pueblo, volcado en la celebración, que tiene más de fiesta pagana que de rito religioso. Así podemos verlo cuando se nos describe el ambiente que se vive en el entorno de la procesión, según leemos en el siguiente fragmento:

Eran las tres de la mañana y nada indicaba lo avanzado de la hora. La gente comía en cafés y tabernas. Por las puertas de las freidurías de pescado se escapaba el tufillo suculento del aceite. En el centro de la calle estacionábanse los vendedores ambulantes pregonando dulces y bebidas. Familias enteras que sólo salían a luz en las grandes festividades estaban allí desde las dos de la tarde, viendo pasar procesiones y más procesiones; mantos de Virgen de aplastante suntuosidad que arrancaban gritos de admiración por sus metros de terciopelo; Redentores coronados de oro, con vestimenta de brocado; todo un mundo de imágenes absurdas, en las que contrastaban los rostros trágicos, sanguinolentos o lloriqueantes, con las ropas de un lujo teatral cargadas de riquezas.

Dos elementos nos parecen destacables en el párrafo que transcribimos: por un lado, la imagen de feria y fiesta que nos ofrece la presencia de freidurías, tabernas y vendedores ambulantes, a una hora más de diversión que de sufrimiento por la muerte de Cristo; por el otro, el contraste que el autor subraya entre la tragedia que representan las imágenes y las vestimentas y adornos lujosos que llevan puestos. Si lo primero resulta chocante por el predominio de la alegría pagana en medio de una celebración religiosa que debería invitar al recogimiento y a la meditación, lo segundo se vuelve sencillamente grotesco, tal como el propio Blasco señala al hablar de «todo un mundo de imágenes absurdas». El desapego de la religión que muestra el narrador le permite acercarse al hecho folclórico desde una perspectiva externa, alejada de la devoción y del fanatismo de los que participan en la procesión, y le sirve para mostrar lo ridículo de esos contrastes entre dolor y lujo. De hecho, para remarcar esta idea, se nos hace ver la extrañeza de los foráneos ante esta fiesta que mezcla tristeza y juerga: «Los extranjeros, atraídos por lo extraño de esta ceremonia cristiana, alegre como una fiesta del paganismo, en la que no había otro gesto de dolor y tristeza que el de las imágenes, oían los nombres de estas de boca de los sevillanos sentados junto a ellos». La referencia directa del narrador a la semejanza de las procesiones con «una fiesta del paganismo» confirma la idea que venimos manejando y deja claro el punto de vista del autor, quien se acerca a la Semana Santa con una mirada crítica y se recrea en describir el folclorismo de la fiesta. Todo es montaje, escenificación, superficialidad y alegría: «Este desfile de suntuosidad abrumadora, corriente de movibles patíbulos con rostros cadavéricos y vestiduras deslumbrantes, prolongábase toda la noche, frívolo, alegre y teatral». Como una gran excusa para la diversión sin límites en la que la ciudad es «un hormiguero satisfecho de vivir, que bebía y cantaba, encontrando pretexto para la interminable fiesta en una remota muerte». Todo ello contribuye en gran medida a mostrar el punto de vista del autor acerca de los temas religiosos y señala un cierto relativismo en cuanto a la devoción y las creencias de los asistentes a las procesiones[23].

En realidad, el episodio de la «Madrugá» tiene una clara conexión con los que recrean minuciosamente el desarrollo de las corridas de toros. Blasco muestra, en ambos casos, la vistosidad colorista de los festejos y el fanatismo de quienes asisten a ellos. Mientras en las procesiones los fanáticos cantan saetas, hacen penitencias durísimas o lanzan vivas y requiebros a la Virgen, como si de un ídolo popular se tratara, en las corridas de toros se vierten las frustraciones de los espectadores y se ensalza o se derriba a los toreros, sin dejar de mostrar ante ellos una devoción parecida a la que se muestra ante las vírgenes y los cristos. Es el mismo mundo visto desde dos perspectivas diferentes, en medio de un tono hiperbólico, con un acompañamiento de exclamaciones equivalentes. Así, el pueblo enfervorecido grita: «¡Olé la Macarena!... ¡La primé Virgen der mundo!...», del mismo modo que al paso del ídolo taurino se grita también: «¡El Gallardo! ¡Olé el Gallardo!... ¡Vivan los hombres!». Y no debemos olvidar que, en los labios del apoderado de Gallardo, este es siempre «el primer hombre del mundo», como la Macarena es la primera Virgen del mundo.

Dos universos, el taurino y el religioso que confluyen como vemos en el fervor del pueblo andaluz tal como lo retrata Blasco, y que parecen denunciar la superficialidad y la falta de cultura de una sociedad carente de instrucción. Como la voz misma del autor se alza a menudo la del banderillero el Nacional, quien se siente frustrado por su escasa educación y achaca todos los males de España a la ignorancia, desde la religión a los propios toros, profesión de la que hablaba «con cierto remordimiento, a pesar de los años transcurridos, y se excusaba de pertenecer a ella». Sobre los asuntos religiosos que aquí nos preocupan, el banderillero dice: «Superstisión y atraso. Nos farta instrusión y abusan de nosotros...»; pero también sobre la fiesta de los toros afirma algo parecido: «Yo sé –decía en el comedor de Gallardo– que esto de los toros es cosa reaccionaria..., argo así como de los tiempos de la Inquisición: no sé si me explico. La gente nesesita como el pan sabé leé y escribí, y no está bien que se gaste er dinero en nosotros, mientras farta tanta escuela...». El compromiso social del Nacional contrasta con la cruda realidad de las gentes movilizadas para conseguir una entrada para los toros («Era el noble pueblo que, indignado al no encontrar billetes para la corrida en el despacho de La Campana, ansiaba asaltarlo e incendiarlo, siendo repelido por la policía»), y le lleva a exclamar una vez más: «¡Reasión y atraso! ¡Farta de sabé leé y escribí!»; del mismo modo que repite su frase preferida («superstisión y atraso») cuando pasa la procesión de la «Madrugá» frente al café en el que está junto a su familia en la noche del Viernes Santo.

Costumbrismo y tipismo: el torero y el bandolero

Podríamos decir que Sangre y arena es una novela que se adentra en algunos de los elementos costumbristas más característicos de la idiosincrasia andaluza (y, por extensión, también española), como lo son sin duda las figuras del torero y del bandolero, dispuestas sobre un fondo de supersticiones y religión popular, como acabamos de ver. Sin embargo, ni el uno ni el otro son figuras arquetípicas que muestren los rasgos principales de la profesión a la que representan, como es común en los textos costumbristas, sino que son personajes individualizados, que poseen características propias y que, sobre todo en el caso del torero Juan Gallardo, evolucionan y crecen según avanza la acción de la novela. Es más, Blasco Ibáñez se apoya en ellos (como lo hace en otros muchos) para sustentar la tesis que quiere defender o, al menos, para dar a entender veladamente sus pretensiones que, en esta novela, van más allá de la mera revisión folclórica del mundo taurino y de sus tópicos.

A veces (y sobre todo a partir de una tendencia simplificadora que marcan las versiones cinematográficas de la novela, como veremos más adelante), podría entenderse que Sangre y arena pretende sólo reflejar ese tipismo del que hablamos y mostrar una Andalucía superficial, en una España plagada de folclorismo que vive sumida en la incultura. Así podría deducirse del hecho de que, a lo largo de la novela, todo parece girar exclusivamente en torno al mundo de los toros, que se ve tocado por otros dos elementos igualmente folclóricos: la religión y el bandolerismo. Fuera de esto parece no existir nada más en esa España «de charanga y pandereta» que parece querer recrear Blasco. Sin embargo, veremos que hay determinados contrastes que conviene tener en cuenta para no caer en el simplismo de considerar la obra como una muestra arquetípica de lo que se ha dado en llamar «una españolada»[24]. El marco, sin duda, se presta a esta definición y, precisamente, eso será lo que tomen, como se verá, la casi totalidad de los adaptadores de la novela al cine, más preocupados por la anécdota que por el contenido más complejo que quiere plantearnos el autor.

Partiremos de lo superficial para llegar luego a lo más reflexivo del trabajo que nos ofrece el escritor valenciano. Como decimos, lo folclórico es innegable y la huella del costumbrismo se observa de manera indeleble. Primero tenemos a un torero que se forma a partir de algunos tópicos muy ligados a esta figura, como podrían ser los siguientes:

a) Familia humilde e infancia difícil: la madre, viuda, encuentra serios problemas para enderezar a su hijo.

b) Afición-vocación temprana al toreo por parte de Gallardo.

c) Escasa formación cultural.

d) Valentía casi proverbial del diestro.

e) El torero es un seductor.

f) Relación amorosa con una mujer caprichosa.

g) El toreo sentido como un remedio contra la pobreza y el hambre.

h) Final trágico, como si la vida de los toreros estuviera abocada a la muerte en el ruedo.

En segundo lugar, dentro de los cánones del tipismo costumbrista, nos encontramos con un bandolero que también presenta en sus trazas los rasgos arquetípicos de su profesión:

a) Vida llena de dificultades, pero dentro de la honradez.

b) Escasa formación cultural.

c) La injusticia le lleva a echarse al monte.

d) Sólo roba y ataca a los ricos, aunque respeta a Gallardo por considerar que los dos son de la misma procedencia social.

e) Es un hombre fuera de la ley, en continua huida.

f) Su final también es trágico, como si también en este caso la vida del bandolero estuviera abocada a la muerte violenta, en un mal día.

Las características que acabamos de señalar podrían valer para definir a cualquier torero y a cualquier bandolero, porque forman parte de los rasgos inherentes a su condición y nos muestran a estos como figuras propias del paisaje perfecto del costumbrismo. Si no queremos ver más allá de esto, tendremos los ingredientes necesarios para cocinar esa españolada superficial que algunos creen ver en Sangre y arena. Pero las cosas no son tan sencillas en el planteamiento narrativo que se ha marcado el autor. Mirando con un poco más de profundidad, veremos que no es su intención exclusiva mostrar esa imagen superficial y folclórica (aunque también, por supuesto), sino aprovecharse de ella para hacer una crítica de esos mismos rasgos que la definen y buscar alguna respuesta ante el predominio de esa España que se ve tan vacía.

Empezaremos por el torero. En cierto modo, Blasco Ibáñez utiliza la figura de Juan Gallardo para centrar en él una parte importante de su visión del mundo de los toros y marcar el tono crítico sobre esta actividad. De este modo, vemos al protagonista sumido en un temor supersticioso casi siempre que tiene que afrontar una corrida, como por ejemplo en el capítulo primero, donde la tranquilidad de la sobremesa y de la espera de la hora de salir hacia la plaza se ve estorbada por esos temores:

Pero de pronto reaparecían sus preocupaciones, apagábanse el brillo de sus ojos y volvía a sumir la barba en las manos, chupando tenazmente el cigarro, con la mirada perdida en la nube de tabaco. Pensaba codiciosamente en la hora del anochecer, deseando que viniese cuanto antes; en la vuelta de la plaza, sudoroso y fatigado, pero con la alegría del peligro vencido, los apetitos despiertos, una ansia loca de placer y la certeza de varios días de seguridad y descanso.

Pero no es sólo ese miedo razonable ante el peligro de enfrentarse a un toro, que, en cierto modo, podría ir ligado a las debilidades humanas de las que no está exento tampoco el torero; también, ya hacia el final de la novela, a Gallardo le surgen las dudas acerca de su profesión, espoleado sin duda por la insistencia de su madre y de su esposa, que le plantean una y otra vez que deje el toreo, sobre todo a raíz de la grave cogida que sufrió el diestro en la plaza de Sevilla. Así, muestra en más de una ocasión un cierto escepticismo ante la fiesta, lo que le lleva a valorar únicamente la tranquilidad económica que su profesión aporta a la familia: ya no es el torero apasionado con su trabajo, dispuesto a mostrarse como el más valiente; ahora, la valentía y el prestigio, perseguidos por el miedo tras uno de sus primeros fracasos, quedan en un segundo plano: «“Mardita sea!...”. Lo importante era vivir; que la familia permaneciese tranquila; ganar el dinero del público como otros toreros, sin audacias que un día u otro conducen a la muerte». Y en esta idea se apoya para no abandonar el toreo; de manera paradójica, Gallardo sigue toreando para no perjudicar a su familia, aunque esta (sobre todo las mujeres) se sienta perjudicada precisamente por esa negativa del espada a cortarse la coleta, que sólo le trae sufrimientos, rezos y llantos. Doña Angustias y Carmen prefieren tener menos dinero y mantener la certeza de que la vida de Juan no corre peligro, lejos de los ruedos. De este modo el torero se convence a sí mismo para seguir adelante y para desmentir lo que se había planteado antes acerca de eliminar las «audacias» delante de los toros:

Todo esto representaba la degradación de la familia, la tristeza de los suyos. Gallardo avergonzábase de que tal cosa pudiera suceder. Era un crimen privarles de lo que tenían, luego de haberlos acostumbrado al bienestar. ¿Y qué era lo que debía hacer para evitarlo?... Simplemente arrimarse a los toros: seguir toreando como en otros tiempos... ¡Él se arrimaría!

Este cambio de actitud, como vemos, no está motivado por un deseo de destacar como matador de toros, no está movido por la gloria que pudiera reportarle; ni siquiera le impulsa a ello su amor a la profesión, que, tras esa cogida sevillana que lo puso al borde de la muerte, se va templando y termina enfriándose: Gallardo decide arrimarse al toro para que su familia siga manteniendo su estatus económico; ya no es una vocación, sino tan sólo un medio de vida.

Un último aspecto que nos habla de los miedos del torero y nos muestra el lado menos agradable de la fiesta, concentrado en las dudas y temores de Gallardo, es la reacción de este cuando otras personas le recuerdan la muerte de algún torero o le hacen ver el peligro que conlleva su profesión. Así lo vemos, por ejemplo, al principio de la novela, cuando la madre del Lechuguero, un antiguo compañero de profesión, se acerca a Juan y le hace recordar la muerte de su hijo tras una cogida de un toro:

Gallardo, luego de poner un duro en su seca mano, pugnaba por huir de esta charla, que comenzaba a temblar con estremecimientos de llanto. ¡Maldita bruja! ¡Venir a recordarle en día de corrida al pobre Lechuguero, camarada de los primeros años, al que había visto morir casi instantáneamente de una cornada en el corazón, en la plaza de Lebrija, cuando los dos toreaban como novilleros! ¡Vieja de peor sombra!...

Se trata, sin duda, de supersticiones propias de un torero que ve el peligro cercano y considera de mal agüero que le hablen de la muerte cuando él se dispone a enfrentarse a ella, pero no por eso deja de mostrar un lado negativo de la fiesta nacional. En este orden de cosas se inscribe también la extensa conversación que mantienen Juan y su cuadrilla con el Plumitas en el cortijo de La Rinconada, cuando el bandolero va a visitar al torero, y que nos lleva a centrarnos ahora en la figura del otro personaje imprescindible en el paisaje costumbrista andaluz: el bandido que vive en las sierras, fuera de la ley.

Lo más destacado de la presencia del Plumitas en la novela es el papel que desempeña este personaje, emergido de la tradición folclórica para superar, con sus palabras y su forma de pensar, la mera representación de un tipo popular, de un arquetipo costumbrista vacío de contenido. En efecto, el Plumitas es un bandolero como cualquier otro, pero tras su visita a La Rinconada dejó un poso de amargura en los pensamientos y sentimientos íntimos del torero, a quien, en cierto modo, crea una mala conciencia, por su constante empeño en equiparar su oficio de bandido con la tauromaquia. Son varios los ejemplos que podríamos aducir, como el siguiente, donde el bandolero afirma:

Los dos vivimos de matá: usté mata toros y yo personas. No hay más que usté es rico y se yeva las parmas y las buenas jembras, y yo rabio muchas veses de hambre y acabaré, si me descuío, hecho una criba en medio der campo, pa que se me coman los cuervos. ¡Pero a saber el ofisio no me gana, señó Juan! Usté sabe dónde debe darle al toro pa que venga ar suelo en seguía. Yo sé dónde darle a un cristiano pa que caiga reondo, pa que dure argo entoavía, y pa que pase rabiando unas cuantas semanas acordándose der Plumitas, que no quie meterse con nadie, pero que sabe sacudirse a los que se meten con él.

Y poco después insiste en la misma idea: «Porque usté no negará, señó Juan, que aunque usté sea un presonaje y yo un desgrasiao de lo peorsito, los dos somos iguales, los dos vivimos de jugar con la muerte». Con esta equiparación de las profesiones del Plumitas y Gallardo, Blasco viene a denunciar que tan malo es matar toros como matar personas, por lo que el personaje del bandolero se convierte en algo así como la voz de la conciencia del torero y, sobre todo, de los lectores, quienes no podrán pasar por alto esta comparación y percibirán el tono crítico de la novela, una vez más, en lo tocante a la fiesta de los toros. No hay una crítica directa, pero a nadie se le escapa que de las palabras del Plumitas se desprende una imagen poco positiva de la tauromaquia.

En definitiva, como vemos, los elementos del tipismo andaluz que el autor despliega por las páginas de su novela no tienen la finalidad exclusiva de mostrar al lector un cuadro de costumbres hueco y superficial, ya que los dos personajes que mejor representan los arquetipos folclóricos se encuentran aquí tocados por una serie de características psicológicas que los sacan fuera del grupo al que pertenecen, individualizándolos, para que representen, paradójicamente, lo contrario de lo que tendrían que representar, sin dejar de ser en ningún momento un torero y un bandolero. Este último se muestra consciente de que su oficio está fuera de la ley, pero rompe con sus palabras la imagen idealizada que el folclore ha creado del torero valiente y heroico, al que en cierto modo convierte en un vulgar asesino, en alguien que mata para vivir, como el propio Plumitas; uno mata personas y el otro, toros. Oficios de muerte ambos, por encima del fondo costumbrista que les sirve de decorado y que les hace crecer como personajes, más allá de los clichés establecidos por la tradición.

Personajes

A juicio de Ramiro Reig, Sangre y arena fue una novela que, junto a La maja desnuda y La voluntad de vivir, etiquetadas más arriba como «psicológicas», vino a representar en «versión tridimensional» la crisis personal del propio escritor, erigiéndose él mismo en el arquetipo sobre el que asentó una historia aparentemente simple: la del «gran hombre que en un momento crítico de su vida cae fulminado por un amor fou que trastorna por completo su existencia»[25]. Y en efecto, la existencia de Blasco Ibáñez se vio zarandeada, como la del protagonista de su novela, por la irrupción de Elena Ortúzar, la dama que con el tiempo se convertiría en la segunda esposa del novelista. No obstante, la obra es igualmente informativa en cuanto a su recaída en determinados aspectos consustanciales a la narrativa blasquiana: tomemos como ejemplos la dimensión costumbrista del relato que adquiere corporeidad a través de la descripción de los preparativos del matador antes de acudir a la plaza o de escenas como la del desfile procesional del Semana Santa, en la que el narrador hace gala de una descomunal destreza para observar y plasmar en todos sus matices la celebración del rito. La novela revela, asimismo, el dominio del oficio del autor a la hora de articular un progreso estructural que tiene como eje la trayectoria taurina de Juan Gallardo, cuyo ascenso y caída tienen como episodio de engarce el encuentro en La Rinconada con el bandido Plumitas. Y este diseño estructural se apoya, además, en un esqueleto argumental, el del triángulo amoroso, que Blasco Ibáñez había utilizado en relatos precedentes y, al igual que el motivo del adulterio, resultaría operativo en obras posteriores.

De forma similar a lo dicho, el elenco de personajes con los que va a toparse el lector se ajusta, a grandes rasgos, con una tendencia inherente a la narrativa blasquiana. Si bien son muchos los personajes de sus novelas y sus cuentos que están inspirados en otros tantos individuos que conoció el autor, no es menos cierto que este tendió a reiterar unos patrones que encorsetaban a sus referentes reales en el retrato arquetípico. De ahí la asombrosa afinidad caracterológica que se observa entre personajes que desfilan por diferentes relatos del novelista. Baste recordar, por ejemplo, figuras de sus novelas valencianas que se corresponden con el tipo del varón laborioso: Batiste en La barraca o Toni en Cañas y barro, y contrastan con ese otro tipo del joven haragán y pendenciero: los Tonet de Flor de mayo y de Cañas y barro; viejos de edad indefinida que tratan de perpetuar un pasado utópico que quizá jamás existió y que su incultura les lleva a deformar: el tío Paloma en Cañas y barro o don Eugenio en Arroz y tartana; hombres avaros que se sienten atraídos por acumular objetos inservibles en las subastas: don Juan en Arroz y tartana, imitado por Marcelo Desnoyers en Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Así, hasta llegar a reeditar una serie de arquetipos que también tendrán su concurso en las páginas de Sangre y arena.

Aquí, Juan Gallardo, quizá por la singular naturaleza de su oficio, comparte, según se ha dicho, una serie de trazos heredados de la tradición costumbrista y justificables por relación a ciertos referentes históricos. Pero más bien lo vemos sobresalir cuando el narrador encarece los condicionamientos sociales que se ciernen sobre él. Pese a llegar a convertirse en una celebridad en el mundo del toreo, pese a ser un hombre de raza que al inicio de su trayectoria se significa por su ímpetu, no se olvide que sus amigos le apodaban el Zapaterín. Y precisamente ese, el de zapatero remendón, hubiera sido su oficio, como lo fue el de su padre, en caso de no haber sido tocado por la afición taurina. Su apuesta personal le permite alcanzar el éxito, incluso mostrarse vanidoso. Sin embargo, quien abandonó la escuela habiendo aprendido únicamente a «mal leer», se hallará en inferioridad de condiciones cuando tenga que afrontar tal vez la prueba más difícil de su vida: cómo encauzar su relación con una dama elegante y sofisticada ante la que se siente en clara desventaja. En este sentido, el autor resulta claramente irónico cuando conduce a su protagonista hasta una librería y hace que este, en un intento por disimular su ignorancia, quiera comprar tres mil pesetas de libros, pero tenían que ser «libros de los más grandes; y si no le paece mal, que tengan doraos». Pero estos oropeles dorados, al fin y al cabo, sólo son puro aparato, falsa ilusión que jamás proyectará al personaje más allá de sus humildes orígenes y de una bestialidad que sirve para alimentar temporalmente los caprichos de doña Sol.

A través de ella, Blasco Ibáñez sí que reanuda su diálogo con una serie de criaturas con un papel fundamental en su obra. En sus novelas valencianas, el escritor centró su atención en un prototipo femenino significado por su docilidad y su sometimiento al esposo o padre. No obstante, en paralelo a la especial evolución vital del autor, de acuerdo con el cambio de ambientes, también su retrato de las protagonistas femeninas experimentó un cambio sustancial. La transición de espacios rurales, donde imperaban la injusticia y la miseria, a escenarios más mundanos, en los que la cuestión de la subsistencia había quedado relegada a un segundo plano, llevaba aparejada la preferencia por otro modelo femenino, de forma que a los relatos blasquianos fue accediendo con mayor frecuencia otra figura que estaba vinculada tanto a los «prototipos femeninos que el fin de siglo asociara al exotismo decadente»[26], como iba a entroncar con ese otro tipo de la femme fatale que triunfaba en el cinematógrafo a principios del XX[27].

A este segundo arquetipo pertenece doña Sol. Era una mujer que, pese a compartir con la Neleta de Cañas y barro un extraordinario atractivo, pongamos por caso, distaba un mundo de la muchacha codiciosa del Palmar al gozar de una libertad y una independencia absolutas. Más bien, doña Sol emparenta con la estirpe de mujeres como la Leonora de Entre naranjos o la Lucha de La voluntad de vivir. Como ellas, podía codearse con hombres poderosos y afamados de aquí y allá, sobre los que incluso podía ejercer su tiranía. Su autonomía financiera iba unida a una capacidad para apreciar el arte, viajar constantemente y, sobre todo, recurrir a su encanto físico para satisfacer sus caprichos. Y es que esta condición de mujer mudable y casquivana le otorga un evidente carácter distintivo, según ha advertido la crítica. «[Doña Sol] recorre el mundo buscando estímulos fuertes para vencer su tedium vitae», señalaron José Mas y M.ª Teresa Mateu[28]. Pero, además, esa búsqueda de emociones fuertes suscitaba la aparición de manifestaciones sádicas. Es lo que constató Javier Varela al advertir la «afinidad electiva entre la mujer y el animal» y etiquetar a aquella como la mujer-toro[29], mujer a la que le gusta el olor de los toros bravos y en la intimidad de la alcoba pretende ser como uno de ellos. Metafóricamente, sus mordiscos y cornadas acabarán provocando una herida imposible de restañar en la cotidianidad de Gallardo, a la vez que amenazan con invertir los roles tradicionales de los dos sexos.

En ella se observa la predilección del autor por la valquiria wagneriana[30], por esa amazona que cada vez le interesa más como reflejo del proceso de masculinización de la mujer en la sociedad en la que Blasco Ibáñez fue introduciéndose a partir de su relación con Elena Ortúzar[31]. Una representación completamente opuesta a la etopeya de la resignada esposa del torero, de esa Carmen de la que dista un mundo por su extracción social y su empaque ético. Porque el papel de Carmen en la novela no parece ser otro que el de vivir a merced de una realidad que no puede controlar y contra la que no dispone de instrumentos de respuesta. No en balde el autor simboliza su condición de esposa dolorosa a partir de la misma imposibilidad de engendrar algún hijo. Como si estuviese condenada a una fatalidad absoluta, mientras aguarda en casa cada tarde de corrida que su marido salga ileso de su confrontación con la bestia.

Gallardo, doña Sol y Carmen integran el triángulo sentimental alrededor del que discurre la trama novelesca, pero el autor recorre en vertical el espectro social de la época con mirada aguda y en ocasiones crítica y hasta maliciosa. Entonces entre los personajes secundarios se percibe un juego de contrastes, tanto en su conducta como en la defensa de ideas de diferente calado. Sin lugar a dudas, en este estrato adquiere un relieve especial la figura del Nacional. Bondadoso y de honradas costumbres, se considera un simple jornalero al servicio de Gallardo, al que le profesa una lealtad ejemplar. Pero las simpatías del autor hacia él no sólo obedecen a su modélico comportamiento. En cierto modo, Blasco Ibáñez concibió al banderillero como su alter ego para contrastar desde dentro de la ficción la misma idiosincrasia de la fiesta nacional, dando curso asimismo a unos contenidos ideológicos que apenas distaban un ápice de los suyos. El Nacional es republicano convencido como también lo fueron otros personajes blasquianos, recuérdese al doctor Moreno en Entre naranjos y Manolo el Federal en La horda. Aunque carece de la formación oportuna y sus intervenciones son objeto de burla en muchas ocasiones por parte de sus interlocutores, no se le deberá negar cierta coherencia a su entusiasmo. En especial, cuando alude a la necesidad perentoria de la educación para encauzar el ideal del progreso. Para él el toreo es «un ofisio bajo y reasionario», y, en su opinión, en lugar de fomentarse las escuelas de tauromaquia, debería haberse apostado por apoyar las universidades para que se difundiese el saber y la cultura.

Los argumentos defendidos por el Nacional abren una pequeña brecha en un universo donde la mayoría de los personajes sostienen idéntica postura. Pero el autor no quiere ir más allá en la polémica. Ni siquiera se muestra maniqueo y cede a la tentación de cuestionar a aquellas criaturas apegadas a la tradición. Al contrario, el doctor Ruiz, adversario dialéctico del banderillero, se muestra como personaje cabal, siempre dispuesto a brindar sus cuidados cuando Gallardo le necesita. Y otro tanto podrá decirse del marqués de Moraima. La relación que efectúa el ganadero de su entrañable complicidad con el toro Lobito le aporta al relato una nueva forma de entender la cuestión taurina que hasta puede llegar a resultar entrañable.

Con ligeros tintes humorísticos viene avalada la presencia de Potaje, el picador de la cuadrilla de Gallardo. Brutal en su corpulencia física, a la vez que en las palizas que le propinaba a su esposa, solía hacer gala de una simplicidad campechana que se desataba sin rumbo cuando lograba satisfacer su afición al alcohol. Como se ve, el narrador no se excedió a la hora de bucear en la particular psicología de sus personajes. Prefería las pinceladas rápidas, que no necesariamente derivarían en la plasmación de la figura arquetípica, pues la conducta de cada ente ficcional podía traicionar la opinión general que se tuviese de él. Es lo que ocurre con Plumitas. Temido por muchos, aquel a quien el narrador evoca como «caballero andante de las estepas andaluzas» dando pábulo a una imagen romántica, no deja de ser en el fondo un gañán que no se separa de su arma porque en cualquier instante puede ser abatido por sus perseguidores.

Y si el narrador maneja toda la gama de colores posible para otorgarle diversidad a la caracterización de sus personajes, habrá que tener también en cuenta a la figura más sombría de la obra. Nos referimos al cuñado de Gallardo, auténtico parásito que orbita en torno al matador y que cambia de parecer conforme se ven cumplidos sus intereses personales. Falso y aprovechado en su proceder habitual, recurre de forma cansina a la alusión de la figura histórica de Roger de Flor. A través de la reedición de la muletilla, el autor parece prevenirnos para que desconfiemos de sus verdaderas intenciones, cual si formulara el aviso de que hay que estar alerta de todo aquello que se mueve en torno al espectáculo taurino.

Sangre y arena y el cine

La relación de Vicente Blasco Ibáñez con el cine se remonta a los orígenes del séptimo arte. Ya en Entre naranjos, escrita en 1900, sólo cinco años después de la primera proyección de los hermanos Lumière en París, leemos lo siguiente:

Muchas tardes, en el Congreso, oyendo al jefe, que desde el banco azul contestaba con voz incisiva a los cargos de las oposiciones, su cerebro, como abrumado por el incesante martilleo de palabras, comenzaba a dormirse. Ante sus ojos entornados desarrollábase una neblina parda, como si espesara la penumbra húmeda de bodega en que está siempre el salón de Sesiones, y sobre este salón destacábanse como visión cinematográfica las filas de naranjos, la casa azul con sus ventanas abiertas...[32].

Nos llama la atención la referencia a esa «visión cinematográfica», sobre todo si tenemos en cuenta que, por esos años, el cine aún no se había convertido en algo tan presente en la vida de las personas como lo está hoy en día. Blasco, hombre inquieto y curioso, se muestra aquí muy cercano a las novedades más impactantes de su tiempo, en los años en los que el francés Georges Méliès se plantea el cine como instrumento de diversión y como espectáculo y lo lleva a la práctica con una cincuentena de películas realizadas antes de 1901[33].

Primera versión: Vicente Blasco Ibáñez y Max André, 1916

La primera incursión en el mundo del cine que llevará a cabo Blasco Ibáñez será, precisamente, como director y guionista de la versión más antigua de Sangre y arena, en 1916[34]