1,99 €

Mehr erfahren.

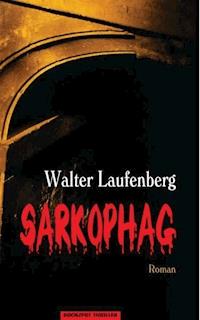

- Herausgeber: Bookspot Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Edition 211

- Sprache: Deutsch

Ein nackter Mann mit durchtrennter Kehle in der Johanneskathedrale der maltesischen Hauptstadt Valletta. Er wusste wohl zuviel. Bald stellt sich heraus, dass sich in der Hauptstadt der martialisch befestigten Insel Malta Fremde herumtreiben, die auf der Suche nach einem ungeheuer wertvollen Schatz sind - aber um was genau handelt es sich dabei, und welche Rolle spielt der Mörder in Mönchskutte, der vor nichts zurückschreckt, um ein brisantes Geheimnis zu bewahren? Edward Green, ein maltesischer Englischlehrer, und seine Schülerin, die attraktive Kriminalassistentin Iris Schwarzkopf aus Köln, hatten sich ausgerechnet die Kirche als Liebesnest ausgesucht und geraten plötzlich zwischen alle Fronten. Es geht ums Überleben, egal, was es kostet. Eine atemlose Flucht durch Valletta und seine unterirdischen Kasematten beginnt … Historische Tatsachen verwoben mit spannender Fiktion rund um den Malteserorden!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 454

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Walter Laufenberg

SARKOPHAG

Roman

Die Personen der Handlung

André Bellissimo,

Direktor des Manoel-Theaters in Valletta

Mercurius Bonito,

maltesischer Historiker

Constanze,

Ehefrau von Mercurius Bonito

Eduard Canard,

Direktor des Deutsch-Maltesischen Zentrums in Valletta

Pierre de Couverture,

der Großmeister des Malteserordens

Emanuele,

italienischer Benediktiner-Novize

Corinna Ferrugia,

Assistentin von Dr. Forell, später von Eduard Canard

Dr. Mattia Forell,

Inhaber und Direktor der Sprachenschule Purolingua in Sliema

Lätitia Frattini,

italienische Politikerin bei der EU-Kommission in Brüssel

Enrico Fungus,

Vorsitzender der Maltesischen Nationalpartei

Girolamo,

Sekretär des Malteser-Großmeisters

Edward Green,

maltesischer Englisch-Sprachlehrer

John,

Wirt der Kneipe ‚Zur Brücke’ in Valletta

Dr. Emmerich Krämer,

Regierungsberater der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin

Lorenz,

Hausmeister im Malteser-Fort St. Angelo

Ernesto Malachias,

ehemaliger Minister der Maltesischen Arbeiterpartei

Beneficio Maledetta,

der Polizeipräfekt von Valletta

Maria,

Sekretärin von Beneficio Maledetta

Pater Donatus,

der Dominikaner-Prior von Malta

Pater Raffaelo,

italienischer Benediktiner

Pater Theodorus alias Eugenio Smeralda,

maltesischer Dominikanermönch

Rudolfo,

Pfarrer der Kirche St. Paul Shipwrecked in Valletta.

Iris Schwarzkopf,

Kriminalassistentin aus Köln

Petro Umbra,

Professor für alte Sprachen und Schriften an der Universität von Valletta

1

So verloren, dieser grau-beige Felsklotz im Meer zwischen Sizilien und der nordafrikanischen Küste, so klein auch, dass man meinen könnte, die Sonne brauchte nur einen einzigen Strahl auf ihn zu richten, um ihn zu erwärmen. Und der Fels, von gewaltigen Festungswerken gekrönt, nimmt die Hitze gern auf und speichert sie bis in die Nacht hinein, wenn sich die Menschen längst in ihre Behausungen zurückgezogen haben. Wo sie die Sicherheit genießen − Stein auf Stein um sich herum aufgeschichtet − oder einfach alles verschlafen. Ohne sich um die zu kümmern, die den tiefschwarzen Schatten der Nacht für ihre dunkelsten Absichten nutzen. Und auch für die allerschönsten. Ganz offensichtlich enttäuscht war sie und einfach nicht mehr bereit, auch nur einen Schritt weiter zu gehen. Mehr widerborstig als müde lehnte sie sich in der dunklen Nische der Johanneskathedrale von Valletta an einen steinernen Ritter, der seit Jahrhunderten auf seinem Sarkophag ruhte. Auf dem Rücken lag der gepanzerte Mann, die Arme über dem Leib verschränkt, die Beine mit den Beinschienen und den spitzen Schuhen brav nebeneinander, so vertrauenerweckend, dass Iris nichts dabei fand, ihn mit dem neugierigen Lichtstrahl ihrer kleinen Stablampe von oben bis unten abzutasten. Auch die stolze Schamkapsel besonders in den Blick zu nehmen. Den steinernen Ritter störte ihre Vertraulichkeit nicht. Er schwieg das Schweigen der Ewigkeit.

Dass er stillhält, das kann es ja wohl nicht sein, was ihn für Iris so anziehend macht, überlegte Edward, der ein paar Schritte weitergegangen war und sich jetzt nach ihr umgewandt hatte. Hand in Hand waren sie umhergeschlendert, nachdem die Kirche geschlossen worden war und alle Lichter ausgegangen waren. Sie beide allein in dem riesigen Raum, durch dessen farblose ovale Fenster, hoch oben im Tonnengewölbe, nur hin und wieder eine schwache Helle dringen konnte. Denn schnell ziehende schwere Wolken ließen die Halbmondnacht immer wieder in völlige Finsternis versinken. Wie zwei Kinder, die sich verlaufen hatten, so verloren in der Weite des Kirchenraums, waren sie dahin geschlichen, über die bunt bebilderten Grabplatten, die den Boden schmückten, Grab an Grab, wie Schulter an Schulter und wie Kopf an Fuß. Nur dem Licht der kleinen Lampe in ihrer Hand folgend, waren sie immer weiter gegangen, auf dem schier endlos erscheinenden marmornen Teppich der Toten. Dabei war sie beinahe ängstlich auf die Bilder mit Gerippen und Sensenmann und Totenkopf und Stundenglas und frommen Sprüchen getreten, viel behutsamer als er, der zeigte, dass er sich hier auskannte. Erst als die beiden bei einem plötzlichen Aufleuchten des Mondes direkt vor sich die beinahe mannshohen Kerzen auf dem Altar gesehen hatten, waren sie in eine Seitenkapelle ausgewichen. Weil die dünnen leichenblassen Riesenkerzen ohne Flammen sie wie eine Gattersäge bedrohten. Diese schauerlichen Eindrücke und dazu diese Dunkelheit, das kann eine Frau schon in ein Stimmungstief fallen lassen, sagte Edward sich. Deshalb hat sie sich von meiner Hand losgerissen. Und was vielleicht noch schwerwiegender ist: Zu der Schwärze der Nacht kommt der intensive Geruch nach Weihrauch, der die Luft des Kirchenraums geschwängert hat. Ein Duft, der für sie ungewohnt sein dürfte, weil sie ja nicht gläubig ist. Liebevoll machte er sich alles an Verständnis klar, was ihm einfiel. Nur an die monotone Aufzählung von Namen und Jahreszahlen, die er ihr bei dem Rundgang geboten hatte, in Kastellanmanier fast dreihundert Jahre Herrlichkeit des souveränen Militärordens der Malteser im Schnelldurchgang serviert, der Fürst und der Großprior, der Freiherr und der Großmeister, er kannte sich ja bestens aus, an diese Zumutung dachte er nicht. Und auch nicht daran, dass er ihr eigentlich ein gemütliches Eckchen versprochen hatte. Ihre Finger spielten lustlos in den Augenhöhlen des steinernen Totenkopfs, dessen Helmvisier hochgeschoben war, als sie missmutig sagte: „Also ich weiß nicht, Edward, wir hätten uns vielleicht doch nicht gerade hier verstecken sollen. Es gibt sicher schönere Liebesnester.“

In dem Moment gab der Ritter nach, senkte sich geräuschlos in den Sarkophag, an dem sie lehnte, und verschwand mit dem schweren marmornen Kasten im Boden. Dabei riss er die Kriminalassistentin Iris Schwarzkopf aus Köln mit in die Tiefe. Edward tastete sich vorsichtig zwei Schritte näher an das Loch heran, aus dem eine Staubwolke zu ihm hochwehte. „Iris, kannst du mich hören?“, rief er. „Iris, wo bist du?“

Und als Antwort drang es dumpf aus der dunklen Gruft an sein Ohr: „Ich bin bei den Toten.“

„Um Gottes willen, was ist passiert?“, schrie er.

„Nichts“, kam es von unten herauf.

„Bist du verletzt?“

„Nein, ich bin weich gefallen. Auf einen drauf gefallen. Auf einen der Toten.“ Doch dann ein schriller Schrei, nachdem ihre kleine Stablampe aufgeflackert war: „Ich habe Blut an den Händen!“

„Was? Du blutest? Wo?“

„Aber nein, das ist ja gar nicht mein Blut. Das ist von dem Toten.“ Und dann ein schon fast hysterischer Schrei: „Iiih, der ist ja noch warm!“

Edward Green ballte die Fäuste und aktivierte alles an pflichtgemäßem Verantwortungsgefühl, das er hatte. Ich muss ihr helfen. Ich bin ihr Sprachlehrer. Und schließlich habe ich sie hergebracht, um ihr die ehemalige Konventskirche der Malteserritter zu zeigen, also muss ich sie auch aus dem Loch da herausholen.

„To be or not to be, that is the question“, entfuhr ihm einer seiner üblichen Sprüche. Dabei schaute er sich suchend um. Und er sah, was er brauchte. Hastig riss er ein Absperrseil los, das in schweren Messingringen an Ständern quer durch den Kirchenraum gespannt war, wohl um den täglichen Andrang der Touristen zu regulieren. Das dicke Seil um die nächste Säule geschlungen und verknotet, und schon konnte er sich in die Gruft abseilen. Er hatte sich nicht bemüht, Lärm zu vermeiden. Keine Zeit für so was. Einige der Ständer waren scheppernd umgefallen und hatten die hohen Gewölbe laut widerhallen las-sen. Macht nichts, hatte er sich gesagt. Es ist ja Nacht und kein Mensch in der Nähe. Als Edward wieder festen Boden unter den Füßen hatte, sah er als Erstes die Stablampe daliegen, zwischen dem Sarkophag und einer nackten männlichen Leiche mit grauem Bart.

„Die Kehle durchgeschnitten“, erschauerte er. Beim hellen Schein der Lampe erkannte er dann: eine verdammt enge Höhle, aber ohne Iris und ohne einen Ausgang. Er fasste sich an den Kopf, als wollte er sich vergewissern, dass er wach war. Wie kann Iris verschwunden sein? Vergebens sein immer wiederholtes Rufen: „Wo bist du? Iris, wo bist du?“

Ein zögerndes Tasten nach der Leiche. Angewidert. Muss aber sein, muss sein, überwand er sich. Tatsächlich, noch nicht kalt. Dann der schnelle Griff nach der Stablampe, wie ein Ertrinkender nach einem Strohhalm greift. Edward ließ den Lichtstrahl die Wände entlanggleiten. Rundum helle Marmorplatten, glatt und abweisend. Und doch müssen diese Wände wenigstens drei Menschen durchgelassen haben, widersprach er seinen Augen. Die Wände haben Iris durchgelassen und den Ermordeten und auch den Mörder. Das heißt, Iris ist jetzt wohl die Gefangene des Mörders. Ein Gedanke, der ihn elektrisierte, aber nicht erschreckte, sondern beflügelte. Ich muss sie aus seiner Gewalt befreien, gab Edward sich den Befehl. Und er ging gleich ans Werk. Mit der freien Hand streichelte er über die Spalten an den Wänden, um eine Unebenheit zu finden, wo die Marmorplatten aneinanderstießen.

„Bitte, bitte eine Kerbe, in die ich mich einkrallen kann“, flüsterte er beschwörend, „bitte einen Wulst, den ich verschieben muss, um die geheime Tür zu öffnen.“ Doch da hatten offenbar gute Handwerker gearbeitet. Die Wände der Gruft waren makellos glatt gefugt. Also mit den Fingerknöcheln ein leises Klopfen, systematisch von rechts nach links und von oben nach unten. Weiter, immer weiter.

Und plötzlich, als er schon jede Hoffnung aufgeben wollte, schob sich eine Tür vor ihm auf. Den Nerv getroffen, jubelte es in ihm, als er das Licht seiner Lampe in den dunklen Gang fal-len ließ, der sich da auftat und in den er nun ohne Zögern hineinlief, dem geradeaus gerichteten Lichtstrahl hinterher, wie von ihm mitgerissen.

Edward kam nicht weit. Einen in Knöchelhöhe quergespannten Draht hatte er übersehen und war lang hingeschlagen. Und als er sich aufrappeln wollte, stand ein riesiger Mensch mit schwarzem Vollbart dicht vor ihm, ein Mann in einem weiten schwarzen Mantel, der einen schweren Revolver auf ihn richtete. Halb verborgen hinter ihm konnte er Iris erkennen, deren beide Hände der Riese mit der linken Hand festhielt. Edward durchfuhr ein Schreck, der ihn lähmte. Ich muss was tun, schrie es in ihm. Ich muss, ich muss! Aber wir können nichts tun, sagten seine Glieder, die so fremd an ihm hingen, wie nicht zu ihm gehörend. Nichts, nichts kann ich tun.

„Neugier muss bestraft werden“, herrschte der Bärtige ihn mit kräftiger Bass-Stimme an. „Und die Strafe heißt: Tod.“

„Nein, nein!“, riss Edward sich aus seiner Starre. Und verlegte sich auch schon aufs Argumentieren: „Hier geht es doch überhaupt nicht um Neugier, nein, wirklich nicht.“

Was sonst konnte er tun als mit dem Kerl sprechen? Völlig wehrlos, wie er da auf dem Boden lag, ohne jede Waffe. Nur die Taschenlampe noch fest in der Hand. „Hier geht es um Liebe. Und um Verantwortung“, japste er. Und trieb sich selbst an: weiterreden, weiterreden! „Schließlich war ich derjenige, der die Idee hatte, die Nacht in der Kathedrale zu verbringen. Eine Liebesnacht, harmlos, blöde Idee auch, ja, aber völlig harmlos. Wirklich. Also geben Sie mir meine Begleiterin wieder und lassen Sie uns raus. Bitte! Bitte! Dann werden wir alles als einen schlechten Traum auffassen und sofort vergessen. Ja, einfach alles vergessen. Versprochen, fest versprochen!“

Doch die Waffe des Bärtigen zielte weiter auf Edward. „Wer an Träume glaubt, ist ein Dummkopf. Und wer Leuten vertraut, die an Träume glauben, erst recht“, dröhnte der Bass des Riesen. „Deshalb bleibt es dabei: Tod den Neugierigen!“ Dabei entsicherte er seine Waffe. Das bedrohliche Knacken des Revolverhahns war in dem engen Tunnel nicht zu überhören. Das ist das Ende, durchzuckte es Edward. Dass ich so enden muss, hier unter all den toten Brüdern. Ein Jammer.

In dem Moment trat Iris dem Mann so heftig in die Kniekehle, dass er zusammenknickte und ihm der Revolver entfiel. Dabei löste sich ein Schuss, schrecklich laut, und von der Wand fiel Putz herab. Mit einem Hechtsprung erwischte Edward die Waffe, während Iris sich auf den Mann warf, ihm von hinten beide Hände um den Hals legte und mit aller Kraft die Kehle zudrückte. Ihr von der übermenschlichen Anstrengung verzerrtes Gesicht, einfach faszinierend, dachte Edward, der zusah statt einzugreifen. Die wild arbeitenden Pranken des Mannes schafften es nicht, die feinen Hände der Frau, die wie an ihn geschmiedet hinter und über ihm hing, von seiner Kehle zu lösen. Es war, als zöge er mit seinem verzweifelten Zerren an ihren Armen den weißknöchernen Ring um seinen Hals nur immer noch enger zu. Edward beobachtete sprachlos vor Entsetzen den stummen Kampf des ungleichen Paars: den riesigen Kerl, auf den er den Revolver gerichtet hatte, bereit abzudrücken, bevor der Mann den Kampf gewinnen könnte, und die schlanke junge Frau auf ihm, die ihn beherrschte. Erst in dem Augenblick, als der Riese wie ein nur halbvoller Kartoffelsack zusammenfiel und reglos auf dem Boden liegen blieb, ließ Iris ihn los. Die Fingerknöchel schmerzten sie so, dass sie ihre Hände anhauchen musste, um sie wieder zu beleben.

„Der ist tot“, erschrak Edward, indem er aufsprang. „Du hast ihn umgebracht.“ Dabei betrachtete er den Besiegten mit einem Blick voller Mitleid. Jetzt erst fiel ihm wieder ein, was er gesehen hatte, als der Revolvermann ihn bedrohte: Der Riese trug unter dem schwarzen Mantel eine weiße Mönchskutte.

„Bist du wahnsinnig, Iris? Du hast einen Mann der Kirche getötet.“

„Unsinn, der Griff tötet nicht, wenn man den Gegner im Moment des Zusammenbruchs sofort loslässt. Dann ist der nur bewusstlos, aber er kommt bald wieder zu sich“, widersprach sie. „Deshalb nichts wie weg!“

„Wie du den Riesen geschafft hast, also wirklich – toll.“

„Die vier Druckpunkte am Hals. Nur eisern draufhalten, mit beiden Daumen und Zeigefingern. Kralle machen. Haut den stärksten Mann um. Habe ich in der Grundausbildung der Polizei gelernt.“

„Prima. Wirklich. Und wenn er doch tot ist, auch gut. Besser der Kerl kaputt als wir, denn das Leben ist zu schade zum Verlieren, vor allem wenn man so verliebt ist wie wir“, wollte Edward nun schon wieder zu einem seiner großen Monologe anheben, als Iris ihn rücksichtslos unterbrach: „Nur weg hier!

Irgendwo muss ja der Ausgang sein.“

Doch mussten die beiden gleich darauf einsehen: Die den versteckten Eingang in den Gang zur Gruft gebaut hatten, hatten an keinen Ausgang gedacht.

„Scheint tatsächlich keinen Ausgang zu geben …“ Iris schüttelte sich.

„Verständlich“, seufzte Edward, „ist das Grab doch ein Lebensziel ohne Retourbillett.“

„So what?“ Iris stand ratlos da und starrte ihren Sprachlehrer mit irrlichternden Augen an. Aber dem half auch nicht, dass sie ihm auf Englisch kam. Er sah sie nur stumm an und ließ die Arme hängen. Wie ein Tier, das sich in Demutshaltung dem überlegenen Feind ausliefert.

2

Am Nachmittag dieses mehr blutroten als blauen Montags sah Dr. Forell, der Direktor der privaten Sprachenschule Purolingua in Sliema, unwillig von seinem Schreibtisch auf. „Was gibt es?“, fuhr er seine Assistentin an, „Ich hatte doch gesagt, ich wollte keinesfalls gestört werden.“

„Es ist nur, also, wenn ich auch weiß …“, stotterte Corinna.

„Also was?“

„Ja, Edward Green fehlt mal wieder, und in seiner Klasse warten die Leute und sagen mir …“

„Corinna, lassen Sie mich in Ruhe mit Ihren Eifersüchteleien. Was Sie mit Edward Green haben oder aber zu Ihrem Verdruss nicht haben, interessiert mich nicht. Das ist Ihre Privatsache.“

„Aber die Leute schreien herum, sie wollten ihr Geld zurück.“

„Das ist natürlich was anderes.“ Damit erhob der Direktor sich schwerfällig aus seinem antik wirkenden Schreibtischsessel, straffte sich zu voller Bedeutung, schloss den mittleren Knopf seiner dunklen Anzugjacke, rückte die dezent gemusterte Krawatte zurecht und schritt hinaus auf den langen Flur des ehemaligen Adelshauses und hinüber zum Unterrichtsraum von Edward Green, seine Assistentin wie an einem unsichtbaren Faden hinter sich her ziehend. Nicht das erste Mal, dass Green unentschuldigt dem Dienst fernbleibt. Werde mal ein deutliches Wort mit ihm reden müssen. Aber er entstammt einer der ältesten Familien von Malta, hat seinen Namen doch nur anglisiert, um besser bei den Touristen anzukommen. Bei den Touristinnen kommt er offenbar viel zu gut an. Ach, nur kein Neid, alter Junge. Green ist ja auch fast dreißig Jahre jünger als du. Jetzt geht es erst einmal darum, wer als Vertreter infrage kommt –

aber ich habe keinen mehr greifbar. Krank, in Urlaub, ans Ministerium ausgeliehen. Verdammt. Und dabei ist erst Montagnachmittag. Noch lange bis zum freien Wochenende. Dr. Forell blieb abrupt stehen, wandte sich um und tippte mit dem Zeigefinger auf den hohen Busen von Corinna, die beinahe mit ihm zusammengestoßen wäre: „Sie, Corinna, Sie übernehmen heute die Klasse von Edward Green.“

Und als sie widersprechen wollte: „Aber ich bin doch keine …“, fertigte er sie kurz ab: „Keine Widerrede. Was der Green kann, das können Sie doch schon lange. Ich verlasse mich auf Sie, Corinna. Machen Sie Ihre Sache gut!“

Damit gab er ihr einen Schubs in Richtung Klassenraum, machte eine energische Kehrtwendung und ging zu seinem Büro zurück. Wobei er sich schon auf dem Flur die Lässigkeit erlaubte, den Jackenknopf wieder zu öffnen, sodass er seinen wohlgerundeten Bauch mit der schweren Uhrkette darauf würdevoll vor sich herschieben konnte. Jeden Tag neue Herausforderungen, dachte er, als er sich schwer in seinen bequemen Sessel fallen ließ. Keine Probleme, nein, es gibt keine Probleme, bloß Herausforderungen. Und denen muss man sich nur stellen. Und muss sie meistern. So, wie ich sie wieder einmal gemeistert habe. Dachte er.

3

Nur zwanzig Meter weiter westlich, nämlich im Raum Nr. 7 auf demselben Flur der alten Villa, bemühte die Assistentin von Dr. Forell sich, die neue Herausforderung mit Haltung durchzustehen. „Ich bin Corinna“, sagte sie, nur den Vornamen nennend, weil sie gelernt hatte, dass man so gleich ein Vertrauensverhältnis herstellt. „Ich vertrete heute meinen leider verhinderten Kollegen Edward Green. Doch bevor wir in den Stoff einsteigen, darf ich fragen: Sind wir vollzählig?“

Eine Frage, die sie besser nicht gestellt hätte. Denn prompt kam die Antwort aus der ersten Bankreihe: „Hier neben mir fehlt die Iris Schwarzkopf.“ Und schon war Corinnas mühsam zusammengeraffte Selbstsicherheit verflogen. Ausgerechnet dieses blonde Gift! Hatte doch gleich den Eindruck, mit der stimmt was nicht. Wie kann man sich so superblond färben, wenn man Schwarzkopf heißt. Und sich dann in die erste Reihe zu setzen, dass sie Edward ihr Dekolleté unter die Nase reiben kann. Diesem Schuft Edward, der prompt darauf hereinfällt, weil er auch nicht anders ist als alle anderen. Aber den Spaß

werde ich ihm vermasseln! Und ich weiß auch schon wie.

„Herrje, ich habe was vergessen“, sagte sie. „Der Unterricht fällt heute aus.“ Sprang auf und hinaus. Sie rannte über den Flur, stürzte ins Büro des Direktors ohne anzuklopfen und rief: „Mir ist nicht gut, ich muss nach Hause!“

„Aber Sie können doch nicht …“

„Und ob ich kann!“ Und war schon auf und davon. Sie hatte ein Ziel und wollte sich nicht durch dämliche Bedenken aufhalten lassen.

4

So schwer es ihnen fiel, sie mussten zurück zu dem Toten.

„Das Grab ist der Weg ins Leben“, orakelte Edward. Das Absperrseil mit dem in Leder eingefassten Ende hing noch in der Gruft, und der Nackte mit der durchtrennten Kehle lag neben dem Sarkophag wie zuvor.

„Nur schnell rauf“, schob Edward seine Begleiterin ans Seil. Und Iris kletterte so behände hoch als käme sie vom Zirkus. Mit dem Revolver in der Bluse, den sie Edward vorsichtshalber abgenommen hatte − nicht ohne ihn vor dem Wegstecken wieder zu sichern. „Ein viel zu gefährliches Gerät für einen Sprachlehrer“, hatte sie gesagt, was seinem südländischen Stolz einen leichten Knacks gegeben hatte. Und nun hatte er auch noch Schwierigkeiten, sich hochzuwuchten. Das freihängende Seil wollte sich nicht zwischen die Beine klemmen lassen, und allein mit den Armen, Hand vor Hand sich vorzuarbeiten, das ging beinahe über seine Kräfte. Iris legte sich oben flach auf den Bauch, griff nach seiner Hand, als er das letzte Stück nicht mehr schaffte, und zog ihn hoch.

„Nur schnell weg“, stöhnte er.

„Aber nicht ohne das Seil wegzunehmen“, dabei war sie schon dabei, es von der Säule zu lösen, während Edward das andere Ende hochriss und es ordentlich aufrollte, wie er es als Segler gelernt hatte. Die Spezialität der Sprachenschule Purolingua: Sprachkurs und Segelkurs kombiniert, ging es ihm unpassenderweise durch den Kopf. Und was man den Schülern beibringen will, muss man ihnen vormachen. Vorbild sein auch in den ungünstigsten Situationen.

Die Seilrolle unterm Arm, die Stablampe in der Hand, zerrte er dann Iris durch den dunklen Kirchenraum. Vergessen die Blamage beim Klettern, jetzt war er wieder der Herr der Lage. Die bunten Grabplatten mit ihren vielen Totendarstellungen, mit den Engeln und Teufeln, eine Platte an der anderen, ein unendliches Todespatchwork, das lief wie ein makabrer Film unter ihren Füßen ab, als die beiden dem Lichtstrahl nachhetzten. Jetzt kein Blick mehr für das Memento mori.

„Gut, dass ich mich hier auskenne. Wir können uns in der Seitenkapelle bei Caravaggio verstecken und dort abwarten, bis die Kirche morgen früh irgendwann geöffnet wird. Zu dem Bild kommen die Touristen als Erstes. Mit denen können wir dann verschwinden. Die halten sich da ja nicht lange auf.“

„Wenn nur der Riese nicht noch vor den Touristen auftaucht“, seufzte Iris. „Er könnte mir die Kralle übel genommen haben.“

„Ich bin ja auch noch da“, zeigte Edward sich wieder selbstbewusst und wog die Seilrolle in der Hand, als hätte er sein Lasso parat. „Zu gerne hätte ich den Tunnel näher erforscht“, sagte er dann bedauernd. „Den Gang ohne Ausgang müsste man sich einmal genauer ansehen. Ich weiß von alten Gerüchten, es habe eine unterirdische Verbindung vom Großmeisterpalast hier herüber zur Konventskirche der Ritter gegeben. Ein langer Gang unter dem Fundus der Nationalbibliothek durch, in den gewachsenen Fels geschlagen, weiter tief unter der St. Lucia Street durch, um hier in der Johanneskathedrale zu enden. Ein Fluchtweg der Herren Ritter für den Fall der Fälle. Kirchenasyl und so. Die waren zwar die Herren der Inseln, aber es hatte ja längst nicht jeder Malteser sich damit abgefunden, dass die Fremden ihnen den Schuh auf den Nacken gesetzt hatten. Vor allem der alte maltesische Adel stand ihnen ablehnend gegenüber.“

„Durch den gewachsenen Fels? – Nein.“ Iris schüttelte ungläubig den Kopf. „Wir haben daheim in Köln auch immer das Problem, dass man auf alte Gänge und Gewölbe stößt, wenn man eine Baugrube aushebt. Von den Römern oder aus dem Mittelalter. Aber das ist alles Schwemmland des Rheins, da ist kein gewachsener Fels wie hier.“

„Kein Problem, durch den Fels zu kommen, wenn man genügend Sklaven hat. Und die Herren Ritter hatten. Die haben doch sogar von türkischen Sklaven diese Halbinsel, auf der wir sind, abtrennen lassen, durch einen tiefen Kanal zwischen Valletta und Floriana, sodass ihre Hauptstadt auf einer richtigen Insel lag.“

Aber Iris bewegten offenbar ganz andere Gedanken. „Wie kann so was passieren?“, fragte sie unvermittelt.

„Was?“

„Wie konnte es passieren, dass ich mit dem steinernen Ritter in die Gruft fuhr?“

„Was soll die Frage? Es ist halt passiert.“

„Aber auf eine so unmögliche Art. Warum so plötzlich und wodurch ausgelöst, das ist mir ein Rätsel. Aber das werde ich noch herauskriegen.“

„Ganz einfach“, wollte Edward sie abtun, „man hat uns eine Falle gestellt, und wir sind prompt hineingetappt.“

„So ein Quatsch. Hier ging es nicht um uns. Mit uns hat niemand rechnen können. Hier geht es um viel Wichtigeres.“

Als nicht wichtig genug gesehen zu werden, das verdross Edward so, dass er die Unterhaltung abbrach. Er schwieg, und das betont vorwurfsvoll. Wie er sich von seiner Begleiterin abgewandt hatte, auf einmal in sich gekehrt, das war ein einziger Protest.

Dann hockten die beiden in der großen Seitenkapelle hinter dem Riesengemälde des Caravaggio und warteten auf die Touristen. Warteten auf die Öffnung der Kathedrale, warteten auf die Möglichkeit, von diesem schaurigen Ort zu verschwinden.

„Ganz Malta wartet auf die Touristen“, meinte Edward schließlich. „Nichts sonst tun wir Malteser als warten.“

„Nichts sonst?“

„Nichts.“

„Aber ihr gebt auch Sprachunterricht. Komischerweise nicht in eurer Sprache, sondern in einer Fremdsprache, in Englisch. Und ihr Malteser liebt es, Leuten die Kehle durchzuschneiden. Oder meinst du, das war das Werk eines Ausländers?“

Womit die beiden endlich bei der wichtigsten Frage angekommen waren. Bei der Frage, die sie viel zu lange verdrängt hatten, geschockt von dem Sturz in die Grube und der noch warmen Leiche. „Ist doch klar, wer der Täter war“, meinte Edward nach kurzer Überlegung. „Der Riese mit dem Revolver. Und der – ja, zugegeben, der sprach ein maltesisch gefärbtes Englisch. War also einer von uns. Der Dummkopf hat mich auf Englisch angesprochen, der hielt mich für einen Ausländer.“

„Er trug eine Mönchskutte“, gab Iris zu bedenken. „Wir haben es also mit der Kirche als unserem Gegner zu tun. Und die ist nicht zu unterschätzen.“

„Aber wieso mordet ein Kirchenmann in den geheiligten Räumen der Kirche?“, Edward kam in Konflikt mit seinem Kindheitsglauben.

„Ja, ungewöhnlich. Dafür muss es einen besonders schwerwiegenden Grund gegeben haben. Nehmen wir einmal an, der Ermordete war ein Feind der Kirche, vielleicht ein Abtrünniger, und hatte sich bereits in die geheime und besonders gesicherte Unterwelt der Kathedrale eingeschlichen. Dann konnte und musste er dort erledigt werden.“

„Weil er drauf und dran war, der Kirche einen empfindlichen Schaden zuzufügen“, ergänzte Edward.

„Ja, etwas zu stehlen oder zu zerstören.“

„Hier ist alles so zentnerschwer, alles Marmor, da kann man nichts stehlen.“

„Dann wollte er was Wertvolles zerstören“, folgerte Iris.

„Aber was?“

„Das Einzige, was hier wertvoll ist, ist das Bild, hinter dem wir uns versteckt halten“, ging Edward ein Licht auf. „Oho, ich glaube, wir müssen von hier verschwinden. Ich fürchte, wir sind zwischen die Fronten geraten.“

Als sie davonschlichen, ließ Iris kurz ihren Scheinwerfer über das Bild huschen. Sie sah einen Mann mit abgetrenntem Kopf auf dem Steinboden liegen, ein Schwert neben ihm und ein halbnackter Kerl, der sich über ihn beugte und in das volle Haar des Enthaupteten griff. Eine Magd mit einer flachen Schale. Daneben Figuren, die teils erschrocken, teils nur neugierig zusahen.

„Die Enthauptung Johannes des Täufers“, erklärte Edward diensteifrig wie ein Museumsführer. „Johannes war der Schutzheilige der Malteser, die ja früher Johanniter hießen. Die Magd soll den Kopf zu Salome bringen.“

„Die Salome, dieses Früchtchen, mit dem Kopf des Johannes, ein bekanntes Bild“, wollte Iris die Sache abkürzen. Aber Edward war so leicht nicht zu stoppen: „Dazu muss man wissen, dass der Vater, der König Herodes Antipas, zu seiner Tochter gesagt hatte, sie habe einen Wunsch frei. Da hat das Mädchen sich an seine Mutter gewandt, Herodias hieß die, und die machte den Vorschlag, den Kopf des im Kerker schmachtenden Predigers Johannes zu fordern. Weil der ihre intensiven Annäherungsversuche abgelehnt hatte, vermutlich auch die des Mädchens. Das war …“

„Es reicht, Edward, wir müssen von hier verschwinden.“

„Ja, ja, nur das noch: Da unten, mit dem Blut des Johannes, hat Caravaggio signiert. ‚Das habe ich gemacht’, hat er geschrieben. So schön zweideutig ausgedrückt. Der berühmte Maler war selbst einmal als Ritter in den Orden aufgenommen worden, aber dann hat er sich irgendwas zuschulden kommen lassen, ist in den Kerker geworfen worden und irgendwie von Freunden befreit worden, die ihm zur Flucht …“

„Ja, Flucht, das war richtig. Wir müssen abhauen! Ohnehin ein schauriges Bild. Und so was in der Kirche.“ Iris schüttelte den Kopf. „Ich kann die Menschen nicht verstehen, die sich für solche Bilder begeistern. Schon all die Kreuze mit dem toten Mann dran und dann noch die schrecklichen Grabplatten mit den Totenköpfen und Sensenmännern. Ich muss hier raus, sonst werde ich noch schwermütig.“

Sie hatten ihr Versteck hinter dem großen Gemälde verlassen, das ihnen nicht sicher genug war. Doch kamen sie nicht weit, da wussten sie nicht mehr wohin. Um nicht in den düsterhohen Kirchenraum zurückkehren zu müssen, flüchteten sie sich in den zu der Kathedrale gehörenden offenen Laden neben der Seitenkapelle und versteckten sich hinter der Theke. Um sie herum Bücher, Bildpostkarten, Dias und Devotionalien aller Art. Der übliche Klimbim, für den sie jetzt aber keinen Blick hatten.

„Dass der Ermordete splitternackt war, das hat dich nicht gestört, oder?“, fragte Edward, um sie einmal auf ein anderes Thema zu bringen.

„Ich habe gar nicht richtig hingesehen“, gab Iris zu. „Aber gut, dass du es erwähnst. Das gibt doch zu denken. Das heißt ja, man musste dem Toten die Kleider wegnehmen, weil sie zu verräterisch waren.“

„Und was hätten sie verraten können?“

„Ausländer oder Einheimischer“, rätselte Iris einfach drauflos.

„Oder Standeskleidung. Soldat oder Polizist oder Fischer oder Bauer.“

„Oder aber selbst ein Mann der Kirche“, orakelte Iris. „In dem Fall wäre es am allerdringlichsten gewesen, ihm die Kleider zu nehmen. Um nicht sichtbar werden zu lassen: Hier kämpft eine Partei eurer heiligen Kirche gegen eine andere.“

„Aber welche Partei?“

„Ja, ich glaube, das ist die richtige Frage. Welche Partei gegen welche? Aber das ist eine Frage an dich, Edward. Du bist doch der gläubige Christ, nicht ich. Also, was geht da vor unter den stets glatt gebügelten und spitzenverzierten Altardecken und Priestergewändern der heiligen katholischen Kirche? Wer kämpft da gegen wen?“ Dabei machte Iris ein Gesicht − die Augenbrauen hochgerissen und den Mund gespitzt − als wüsste sie schon, dass sie auf der richtigen Fährte war.

5

Später Montagnachmittag. Im altehrwürdigen Hotel Castile an der St. Paul’s Street, direkt gegenüber der ehemaligen Auberge de Castile & Leon, der heutigen Staatskanzlei, stand der junge Novize Emanuele an der Rezeption. Ein Engelsgesicht, wie von Michelangelo gemalt. Dazu das schwarze Habit, das dem dünnen Kerl um die Glieder hing wie die Verhüllung einer Statue. Damit nicht auffiel, wie unruhig er von einem Fuß auf den anderen wechselte und alle paar Minuten wieder auf die Uhr über der Rezeption schaute, hatte er eine freundlich belanglose Plauderei mit dem im Dienst ergrauten Angestellten hinterm Tresen begonnen. Wie eindrucksvoll der Blick vom Speisesaal über den Großen Hafen sei, und wie freundlich die Menschen in der Stadt.

„Und mit dem Wetter haben wir im Moment auch Glück“, meinte der Herr des Schlüsselbretts. „Und das ist gut, denn die Stadt ist schon wieder voller Touristen. Dabei ist erst Ende Januar.“ Um zufrieden anzufügen: „Und alle Zimmer sind belegt.“

„Ist ja auch eine Stadt voller Sehenswürdigkeiten“, bemühte der junge Mönch sich um eine legere Leutseligkeit.

„Aber Ihr geht nicht auf Sightseeing-Tour?“

„Im Moment kann ich nicht weg. Ich warte auf meinen Mentor, Pater Raffaelo. Er müsste längst zurück sein.“

„Er wird schon kommen, auf der Insel geht nichts verloren“, lachte der Portier, und Emanuele lachte gezwungen mit. Dabei war ihm wahrhaftig nicht nach Lachen zumute. Hatte er doch schon auf seinem Zimmer im dritten Stock drei Stunden lang gewartet, ehe es ihn zur Rezeption hinuntergetrieben hatte. Immer die Worte von Pater Raffaelo im Kopf: „Wir können nicht erwarten, dass man sich über unser Kommen freut. Immerhin sind wir drauf und dran, den Maltesern den Ast abzusägen, auf dem sie es sich bequem gemacht haben.“ Als Emanuele gefragt hatte, was Pater Raffaelo damit meine, hatte der ihn kurz abgetan: „Das geht dich nichts an. Das ist Kirchenpolitik.“

„Es geht mich ja nichts an“, begann der Mann hinter dem Tresen das Gespräch erneut, „aber ich finde es sehr schön, dass Euer Mentor und Ihr, ich meine, dass Ihr Euch in unserem Hause wohlfühlt. Ihr seid Italiener, also fremd hier. Das ist es wohl. Kommen doch sonst die Herren der Kirche nicht zu uns, sondern suchen ihr Obdach in einem der vielen Klöster, die es hier gibt. Und Benediktiner haben wir hier auch. Ihr wäret also unter Euren Ordensbrüdern. Und dort sicher gut aufgehoben. Das wäre nur schlecht für uns. Denn da hat unsereins dann leider nie die Gelegenheit zu einem Gespräch und …“

„Ja“, unterbrach Emanuele ihn, „das ist der Grund, weshalb wir es vorgezogen haben, in Ihrem Hause zu wohnen. – Aber ich kann ja auch auf meinem Zimmer warten.“ Als wäre ihm das gerade eingefallen, hastete der Novize die paar Treppenstufen hinauf, die zum Aufzug führten. Nur weg. Nur wieder allein sein. Das Gespräch mit den Leuten ist doch schwieriger als ich dachte. Immer gleich so verfänglich, selbst wenn man sich darüber freut, dass einer Italienisch spricht. Nun ja, ein Portier, der muss in vielen Sprachen bewandert sein.

Es wurde Abend, und Emanuele saß am Fenster seines Zimmers und betrachtete das grandiose Schauspiel eines Sonnenuntergangs hinter den fernen Hügeln. Die Strahlen fingerten über die Kirchen und Paläste der Vorstadt Floriana, spielten mit einzelnen Wölkchen, die sich schnell davonmachten, und färbten den Himmel allmählich tiefrot. Und als die Sonne verschwunden war, saß der Novize immer noch in Habachtstellung da und bemühte sich, nicht auf das Grummeln seiner leeren Därme zu achten, auf das Quälen des Magens, der seit dem Frühstück nicht mehr den ihm zustehenden Tribut bekommen hatte. Eine gute Übung in Selbstüberwindung, tröstete Emanuele sich. Doch der Gedanke ans Essen kam ihm immer wieder in die Quere, als er sich aufs Beten konzentrieren wollte. Und als er sich schließlich in das Bett legte, das viel weicher war als das Bett im Kloster, drüben in Italien, da ließ der Nachhall der Worte seines Mentors ihn lange Zeit nicht einschlafen: „Wir können nicht erwarten, dass man sich über unser Kommen freut. Immerhin sind wir drauf und dran, den Maltesern den Ast abzusägen, auf dem sie es sich bequem gemacht haben.“

Beim Frühstück am Dienstagmorgen war Pater Raffaelo immer noch nicht zurück. Und auch auf heftiges Pochen an seiner Tür kam keine Reaktion. Sein jugendlicher Begleiter überlegte, wie er sich auf die Suche nach seinem Mentor machen sollte. Er wolle zur Kirche St. Paul Shipwrecked, hatte Pater Raffaelo gesagt. Was Emanuele ganz selbstverständlich gefunden hatte. Bei der engen Beziehung, die ihr Ordenshaus in Apulien zum Völkerapostel Paulus hatte. Nur dass er allein gehen wollte, ohne ihn, das war ihm sonderbar vorgekommen. Und dass er ihm strikt verboten hatte, sein Handy anzurufen. Aber was brauche ich ein Telefon, wenn ich ihn suche. Die Kirche, zu der er gehen wollte, ist nur drei Blocks die Straße hinunter, hatte der Portier gesagt. Einfach die St. Paul’s Street entlang, an der unser Hotel liegt. Wenn ich diese Straße hinunter zu der Kirche gehe, muss Pater Raffaelo mir also begegnen, falls er jetzt gerade zurückkehrt. Da können wir uns nicht verpassen. An der Rezeption tat ein anderer Mann Dienst. Was Emanuele sehr angenehm war, weil er nichts zu erklären brauchte. Mit einem Blick sah er, dass der Zimmerschlüssel seines Mentors am Brett hing. Natürlich, der Pater war ja noch immer nicht zurück. Dann also losmarschieren. Der Bürgersteig war sehr schmal und voller Stolperstellen. Deshalb gesenkten Hauptes und mit konzentriertem Blick die Straße hinab, die aufregend gerade war und tief absank. Die alten Häuser rechts und links, einst prächtige Paläste und Herrensitze, standen jetzt nur noch als düster hohe Drohkulissen über der engen Straße. Muss eine schöne Stadt gewesen sein, dachte Emanuele. Schade, dass ich einige hundert Jahre zu spät hergekommen bin. Doch wollte er sich von solchen grundsätzlichen Gedanken ablenken und schaute deshalb interessiert in die kleinen Verkaufsläden, die sich in den ehemaligen Parterrewohnungen aufgetan hatten. Sie kamen ihm recht lächerlich vor in ihrer Schmalbrüstigkeit. Nur wo er durch eine offene Tür hineinschauen konnte, imponierten sie ihm durch ihre geradezu unendliche Tiefe.

Dann stand Emanuele auch schon vor dem säulenflankierten Hauptportal von St. Paul Shipwrecked. Es war verschlossen. Doch ein kleines Schild wies ihn zum Seiteneingang in der St. Lucia Street. Als er von dort in den Vorraum trat, sah er eine alte Frau hinter einem Tischchen sitzen. Sie fragte ihn nach seiner Sprache und reichte ihm dann eine Plastikhülle, in der eine Beschreibung der Kirche auf Italienisch steckte. Eingeschweißt, sauber, perfekt, dachte Emanuele. Die offene Hand der grauhaarigen Alten übersah er geflissentlich. Sie muss doch wissen, dass sie von einem Mönch kein Almosen erwarten kann. Woher denn sollte ich Geld haben. Die Frau war dann auch einsichtig genug, ihre Hand zurückzunehmen. Und sie war sogar zur Auskunft bereit, als Emanuele sie fragte, ob sie Italienisch verstehe.

„Si, Signor.“

„Und Ihr seid jeden Tag hier, gute Frau?“, fragte er.

„Ja, jeden Tag, vom frühen Morgen bis zum späten Abend.“

„Dann habt Ihr gestern meinem verehrten Mentor solch einen Text in die Hand gegeben, auf Italienisch.“

„Gestern? Nein. Ein Italiener war schon seit Wochen nicht mehr hier.“

„Nicht hier? Ein Benediktinerpater, groß gewachsen und mit grauem Bart, im schwarzen Habit?“

„Nein.“

„Nicht hier gewesen? Seid Ihr sicher?“

„Ich bin zwar alt, aber ich bin noch nicht dumm. Gestern waren nur zwei verliebte junge Leute hier, eine Deutsche und ein Malteser, kein Mensch sonst.“

Eine Auskunft, die den jungen Benediktiner-Novizen Emanuele in ziemliche Verzweiflung stürzte. Ich muss etwas tun!

Nur was? Soll ich Pater Raffaelo anrufen? Darf ich es nun? Oder muss ich es nicht sogar? So viele Fragen, die ihn immer schneller zum Hotel Castile zurückeilen ließen, wo sein Handy zum Aufladen an der Steckdose hing.

6

Die Glocken machten es unüberhörbar: schon acht Uhr. Was nützte es da, dass man vermied, auf die Armbanduhr zu schauen. Edward und Iris saßen immer noch auf dem kalten Boden hinter der Verkaufstheke des Andenkenladens in der St. John’s Cathedral. Er hatte chevaleresk seine Jacke ausgezogen, die für sie beide eine behelfsmäßige Unterlage bildete. So eng beieinander saßen sie nun, wie er sich das schon seit Tagen gewünscht hatte. Nur bitte an einem gemütlicheren Ort und nicht auf der Flucht vor einem brutalen Mörder.

„Wenn doch nur endlich die Touristen kommen würden“, flüsterte er ihr zu.

„Wenn nur nicht der Verkäufer noch vor den Touristen kommt und uns von hier verscheucht, um seine Schränke und Fächer öffnen zu können und auch noch das alles auszulegen, was er eingeschlossen hat.“

„Und wenn nicht der Mörder noch früher kommt und uns hier aufstöbert.“

„Ja, wir sollten still sein. Vielleicht schleicht er schon in der Nähe herum.“

Dabei war es nicht leicht, die Stille zu ertragen. Ausgeschlossen von der Welt, deren morgendliche Geräusche nur hin und wieder und wie aus großer Ferne in ihr Gefängnis wehten. Weite und Dunkelheit und absolute Ruhe hatten sich über die beiden gestülpt, die wie Kaninchen gebannt dasaßen, das Bild der züngelnden Schlange vor dem inneren Auge. Doch wollten sie sich ihre Angst nicht zugeben. Dabei war die Angst so groß, dass sie sich nicht einmal zu einem Streicheln, zum Sich-Aneinander-Drücken oder gar zu einem Kuss aufrappeln konnten. Plötzlich ein Musikfetzen: der Anfang der englischen Nationalhymne God save the Queen. Nur der Anfang, und der gleich wiederholt.

„Mein Gott, mein Handy“, schrak Edward zusammen. Er sprang auf und fischte das Gerät aus der Hosentasche.

„Ja?“

„Edward Green?“

„Ja.“

„Hier ist Corinna Ferrugia. Wollte nur daran erinnern, dass in einer Viertelstunde der Unterricht beginnt. Bitte pünktlich sein! Bis gleich dann.“ Damit wurde auch schon aufgelegt, das Gespräch war beendet, noch ehe es eins werden konnte.

„Bis gleich dann, das ist gut gesagt“, murmelte Edward.

„Vielleicht erst in der Ewigkeit.“

„Wie kann man aber auch …“, weitere Kritik verbiss Iris sich. Sie schüttelte im Dunkeln missbilligend den Kopf über ihren Begleiter.

„Tut mir leid“, flüsterte er. „Habe es jetzt ausgeschaltet.“

„Damit ist es nicht getan“, gab sie unwirsch zurück. „Ich fürchte, jetzt ist unser Versteck verraten, und wir werden bald Besuch bekommen. Hier, nimm den Revolver. Aber erst schießen, wenn ich es sage. Das hier ist der Haken zum Entsichern.“

Dabei führte sie seine Hand an den Sicherungshebel. „Aber erst im letzten Moment entsichern. Und wir müssen uns jetzt trennen, um es dem Angreifer schwerer zu machen.“

„Uns trennen?“

„Ja.“ Und, noch leiser: „Muss sein. Ich bin wieder bei Caravaggio.“ Dabei schlüpfte sie aus den Schuhen, die sie hinter der Theke stehen ließ, und schlich geräuschlos davon. Iris hatte die Situation richtig eingeschätzt. Denn es dauerte nicht lange, da huschte der Riese in der Mönchskutte zu dem Andenkenladen hinüber. In der allmählich schwindenden Dunkelheit war er als ein großer Schatten zu erkennen, der sich bedrohlich näherte. Doch als er gerade zum Sprung hinter die Theke ansetzen wollte, zerriss das Ave Maria von Händel die Stille. Einmal, zweimal, dreimal die ersten Takte. Der Riese erstarrte, dann griff er in seinen weiten Umhang und nahm das Handy ans Ohr.

„Pater Raffaelo“, hörte er eine jugendliche Männerstimme. Und dann, auf Italienisch: „Hier ist Emanuele. Ich warte voller Unruhe auf Euch. Wo seid Ihr?“

In dem Moment überschlugen sich die Ereignisse, was eini-ge Menschen an verschiedenen Orten in große Verwirrung versetzte. Iris war plötzlich hinter dem Riesen. Mit einem Handkantenschlag in den Nacken ließ sie ihn zusammensacken. Das Handy fiel scheppernd auf die Fliesen. Gleichzeitig wurde die Eingangstür der Kathedrale aufgesperrt, und die ersten Touristen strömten herein. Der Verkäufer kam mit seiner Kassenbox in der Hand auf die Theke zu, sah erstaunt auf den reglos davor liegenden Mönch und schimpfte leise hinter den beiden Gestalten her, die eilig davonhuschten. Schnell machte er sich klar und prägte sich gut ein, was er gesehen hatte: ein Dominikanerpater ermordet, und das hier in der Kathedrale. Jedenfalls ein Mann und eine Frau sind die Mörder. Der Mann hatte eine Taschenlampe, und die Frau hatte Schuhe in den Händen. Das muss ich mir merken. Ich bin Augenzeuge. Dafür gibt es Zeugengeld. Doch noch ehe der Verkäufer im Telefonbuch die Nummer der Polizei gefunden hatte, rappelte der Mönch sich schon wieder auf. „Nichts passiert“, rief er dem Andenkenmann zu und verschwand, für einen gerade noch toten Mann überraschend behände.

Hat der es eilig, wunderte sich der Herr der Devotionalien. Er stellte die Kassenbox an den Platz, auf den sie gehörte, nahm das aufgerollte Seil, das Handy sowie das Herrenjackett vom Boden auf, stopfte alles zusammen in den Papierkorb neben der Theke und wartete dienstbereit auf die ersten kaufwilligen Touristen. Mit der Vermutung, dass der Mönch es eilig habe, lag er richtig. Dagegen war es nicht richtig, die aufgelesenen Sachen einfach in den Papierkorb zu stecken. Das war kein Abfall, wie er schon bald erfahren sollte.

Auch was Corinna erfuhr, war alles andere als angenehm. An diesem Dienstagmorgen konnte sie sich nicht mehr vor dem Unterrichten drücken. Und sie wollte es auch gar nicht. Ließ sie doch der Verdacht nicht los, dass auch diesmal nicht nur der Sprachlehrer Edward Green fehlte, sondern das blonde Gift aus der ersten Reihe ebenfalls, diese Deutsche namens Iris Schwarzkopf. Und die fehlte tatsächlich, wie schon der erste Blick in den Klassenraum zeigte. Corinna musste dreimal tief durchatmen, bevor sie aktionsfähig war. Und ließ die Gruppe dann doch bloß einen englischen Aufsatz über ein frei gewähltes Thema schreiben, um sie sich vom Hals zu halten. „Und verwenden Sie nicht nur die einfachsten Begriffe. Schreiben Sie so ausdrucksstark, wie ein Dichter schreiben würde. Und so ausführlich wie möglich“, ermahnte sie die Sprachschüler.

„Zeigen Sie, dass Sie was gelernt haben bei dem Kollegen Green.“

Nicht einmal jünger als ich, resümierte Corinna für sich, als sie sich hinter das Katheder gesetzt hatte. So Anfang dreißig. Und mit weniger Busen. Aber diese langen wasserstoffblonden Haare, das ist es wohl, was ihn kirre macht. Als ob das schöner wäre als ein sattes Schwarz. Gleich nach der Stunde – ach, zu allem Unglück ist das auch noch eine Doppelstunde, so ein Elend − werde ich den Salon Eva anrufen und einen Termin absprechen, zum Strähnchenfärben. Währenddessen hatten Iris und Edward sich nach einem hastigen Rundgang um drei Blocks, bei dem sie nichts von einem Verfolger bemerkt hatten, überlegt, dass es eigentlich doch schade sei um die schöne Jacke. So hatten sie sich brav in die Schlange der wartenden Touristen eingereiht, noch einmal Eintritt gezahlt und waren im Gewühl der kunstbegierig umherschauenden Menschen in die St. John’s Cathedral eingetreten. Wie Touristen dahinschlendernd, jeder für sich, um nicht als Pärchen wiedererkannt zu werden, betrachteten sie andächtig das grausige Gemälde von Caravaggio, dann die vielen bunten Grabplatten, die zweite Attraktion der Kathedrale. Und sie sahen, dass man in der Seitenkapelle um das Loch zu der tief unten liegenden Gruft schon eine provisorische Absperrung aufgestellt hatte. So weiträumig, dass niemand einen Blick in die Tiefe werfen konnte. Ein Schild gab die Auskunft: Wegen Bauarbeiten gesperrt. Sie gingen mit dem Pulk weiter und stellten fest, dass in dem Andenkenladen ein lebhafter Betrieb herrschte, und dass dort kein zusammengeschlagener Mönch mehr vor der Theke lag. All die furchterregenden Erlebnisse der Nacht und des frühen Morgens, sie schienen nur Traumerlebnisse gewesen zu sein, so normal lief hier alles ab.

Edward war so dreist, hinter dem Rücken der Käufer in den Papierkorb zu greifen und sein Jackett an sich zu nehmen und mit der Jacke überm Arm weiterzuwandern. Iris, die drei Besucher hinter ihm her ging, wollte ihm an Mut nicht nachstehen und nahm auch noch das Handy vom Boden des Papierkorbs auf. Wohl aus seinem Jackett gefallen, sagte sie sich. Hat er nicht gesehen. Der wird sich wundern, wenn er nachher vergebens danach sucht und ich kann es ihm geben. Wie zufällig kam sie an seine Seite und zischte ihm zu:

„Jetzt aber raus hier!“ Erst draußen, als sie über den von Menschen wimmelnden St. John’s Square in Richtung westliches Stadttor gingen, konnte sie ihm erklären, warum sie es so eilig hatte zu verschwinden. „Der Täter kommt doch immer an den Ort seines Verbrechens zurück, das ist eine alte Kriminalistenweisheit.“ Wenn Iris auch nicht sagen konnte, warum der riesige Mönch zum Tatort zurückkommen sollte, so hatte sie doch recht mit dieser Behauptung. Gelernt ist gelernt. Der hoch gewachsene Dominikaner, der sich da unter die Touristen gemischt hatte, wusste genau, was er suchte. Und er vermutete richtig, dass er es in dem Andenkenladen finden müsste. Doch seine suchenden Blicke fanden nichts als ein ordentlich aufgerolltes Absperrseil im Papierkorb neben der Theke.

„Ich hatte hier mein Handy verloren, als ich heute früh überfallen wurde. Wenn Sie es mir bitte zurückgeben würden“, sprach er den Verkäufer an.

„Was hier auf dem Boden herumlag, habe ich da in den Papierkorb geworfen“, gab der Mann ohne aufzublicken nur kurz Auskunft, mit den diversen Wünschen der Touristen und dem Geldkassieren vollauf beschäftigt.

„Aber darin liegt kein Handy.“

„Vermutlich unter der Jacke.“

„Da ist auch keine Jacke.“

Was den Verkäufer nun doch veranlasste, sich zu dem Papierkorb zu begeben und bedauernd festzustellen: „Habe ich doch alles da hineingeworfen. Muss irgendwer rausgenommen haben. Tut mir leid. Aber die Leute, die können heutzutage alles brauchen.“

„Aber man wirft Fundsachen doch nicht einfach als Abfall weg“, beschwerte der Dominikaner sich. „Was ist denn das für eine Art, mit anderer Leute Eigentum umzugehen.“

„Tut mir leid, Pater, aber lassen Sie mich in Ruhe, ich habe keine Zeit für Ihre Mätzchen. Müssen Sie halt besser auf Ihre Sachen aufpassen.“

„So einfach, Mann, ist die Sache nicht erledigt, dafür werde ich sorgen. Sie ahnen ja nicht, was Sie damit angestellt haben. Das hat Konsequenzen. Sie sollten sich schon nach einer neuen Arbeit umsehen.“ Mit hochrotem Kopf stand der Pater vor dem Verkäufer. Seine Stimme bebte. Er spürte, wie eine grenzenlose Wut in ihm aufstieg. Ich sollte gehen, sagte er sich. Schnell weg hier, bevor die Wut mich überkochen lässt und ich den Mann auch noch umbringe. Lieber mich auf einen anderen Gedanken bringen. Die Angelegenheit sachlich sehen. Als Mann des Geistes wusste der Dominikanerpater, wie man seine Gefühle an die Kandare nimmt. Genauer betrachtet hat der Mann sich nichts zuschulden kommen lassen, sagte er sich, als er mit festen, großen Schritten die Kathedrale verließ und sich zur nahen St. Lucia Street auf den Weg machte. Zu dem Seiteneingang der Kirche St. Paul Shipwrecked. Wollen wir es doch mal so sehen: Der Verkäufer hat keinen Fehler begangen, er hat sich im Gegenteil um sein Land verdient gemacht, − wenn er das zum Glück auch nicht weiß. Die Sache ist ja nicht so leicht zu durchschauen.

7

Iris und Edward waren inzwischen die enge Zachary Street hoch zu der Ruine des ehemaligen Opernhauses gegangen. Und über die Victory Street, vorbei an der kleinen Siegeskirche La Vittoria hinüber zum Freedom Square, wo sie sich hüteten, dem stark frequentierten Büro der Touristeninformation zu nahe zu kommen, und stattdessen schnell durch das Stadttor verschwanden. Ein schöner Sonnenmorgen, der die Touristen schon früh auf die Straße gebracht hatte. Die beiden hatten die breite Republic Street gemieden, weil sie dort in den Menschenmassen Gefahr liefen, Bekannte zu treffen. Entweder andere Schüler der Sprachenschule Purolingua oder aber Lehrerkollegen, die gerade frei hatten. Und nach der turbulenten Nacht, so derangiert, wie die beiden waren, wollten sie sich nicht fragen lassen, wo sie herkämen. Nur gerade einem der fliegenden Händler ein noch warmes Brot mit Sesamstreusel abkaufen und es durchbrechen.

„Mir bitte die kleinere Hälfte“, sagte Iris.

„Hälfte ist Hälfte, da gibt es kein kleiner und größer. Du meinst: den kleineren Teil“, korrigierte er sie.

„Mein Gott, jetzt schon Sprachunterricht auf der Straße. Das hat mir gerade noch gefehlt“, beschwerte Iris sich.

„Nein, nur ein ambulantes Frühstück“, widersprach Edward mit vollem Mund.

„Ein Frühstück auf der Flucht“, präzisierte Iris ihre Situation, was Edward aber nicht vom genüsslichen Mampfen abhalten konnte. Der weite Platz um die Triton-Fontäne stand wie immer voller Linienbusse, hinter denen sie sich ein geschütztes Plätzchen suchten, um das trockene Brot hinunterzuwürgen.

„Diese vorsintflutlichen Busse, bei uns daheim würde nicht einer davon durch den TÜV kommen“, schüttelte Iris den Kopf über das gelbrote Gewimmel von rollenden Antiquitäten.

„Wir können ja eine Karrozzin nehmen, wenn dir das lieber ist. Wenn du das fröhliche Pferdegetrappel liebst. Aber diese alten British-Lleyland-Busse sind immer noch schneller als eine Kutsche.“

„Und nicht so teuer“, gab Iris sich versöhnlich. Damit fingerten die beiden auch schon die Münzen aus den Hosentaschen, die sie für den Bus brauchen würden. Wussten sie doch, die Fahrer erwarteten, dass man das Kleingeld passend hatte.

„Zweimal fünfzehn Cent brauchen wir“, stellte Edward fest,

„aber wir haben nur genau 29 Cent. Da fehlt also nur einer.“

„Au verdammt, dann können wir nicht mit dem Bus fahren. Wir hätten uns besser das Brot gespart“, war Iris ratlos.

„Unsinn“, gab Edward sich überlegen, „wir brauchen nur ein wenig zwischen den Bussen herumzugehen und dabei die Augen offen zu halten. Ein Cent fällt beim Einsteigen immer mal runter, und kein Mensch bückt sich danach.“

„Aber wir, wir sollen uns danach bücken?“

„Haben wir zwei Flüchtlinge nicht schon Schlimmeres überlebt?“

Keine Viertelstunde, und Edward hatte den fehlenden Cent gefunden. Also hinein in den Bus nach Sliema, der als Nächster abfahren sollte. Er wusste, die Linien 60 bis 64 fuhren zu dieser jungen, aber inzwischen größten Stadt der Insel, dem Touristendorado. Da brauchte man also nicht lange zu warten. Der Bus blieb zum Glück nur halb besetzt. Die beiden saßen vorne links, gleich an der Tür, um schnell aussteigen zu können, wenn irgendwer kommen würde, von dem Gefahr ausging. Ein bärtiger Riese in Mönchskutte vielleicht.

„Die letzte Stunde vor der Mittagspause könnten wir gerade noch erwischen“, meinte Edward, plötzlich wieder ganz der Sprachlehrer.

„So, wie wir aussehen?“ Iris zeigte ihm ihre immer noch blutbeschmierten Hände und die Blutflecken auf ihren Jeans.

„Als ich in die Gruft fiel, konnte ich nicht so darauf achten, zu wem ich mich gelegt habe“, grinste sie Edward an.

„Ach ja, daran habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht.“

„Besser, wir steigen bei meinem Hotel aus. Gleich am Anfang der Strand Street. Hotel Abacus. Da können wir uns frisch machen. Und du kannst dich rasieren, ich habe einen Rasierer mitgebracht.“

„Nimmt der nur Damenbart oder auch Herrenbart?“

„Der ist auf Beine spezialisiert, deshalb sei vorsichtig!

Wenn du nicht nett zu seiner Besitzerin bist, tritt er dir ins Gesicht.“

Der Bus fuhr mit imponierendem Gebrüll los. Der Fahrer hatte sich vorne rechts seinen Arbeitsplatz zu einem beinahe wohnlichen Eckchen ausgestaltet. Das nicht mehr sehr weiße Lammfell, auf dem er saß, machte den Sitz zum Thronsessel. Das bunte Handtuch, das er über die Rückenlehne gelegt hatte, wirkte wie das über die Schultern geworfene Tuch des Sportsmannes. In einer Drahthalterung hing die Thermosflasche, die ihm seine Frau wohl vor dem Aufbruch zum Dienst mit heißem Kaffee gefüllt hatte. Und überm Innenspiegel steckten die Fotos von Sohn und Töchterchen. Darunter hingen ein plattes Duftbäumchen und ein Heiligenbildchen.

Wie der Mann mit seinem linken Catcherarm den Hebel der Gangschaltung hin und her riss, das war bei allem Seufzen und Ächzen und Aufjaulen, das sein Fahrzeug von sich gab, doch vertrauenerweckend. Und der Wagen lief, lief, lief. Ganz offensichtlich, dass man ihm auswich, wie einem Mammut, das sich aus dem ewigen Eis Sibiriens erhoben und auf den Weg durch eine moderne Stadt begeben hatte.

Plötzlich wieder die ersten Takte des Ave Maria von Händel. Iris griff in ihre Hosentasche und wollte das Handy an ihr Ohr nehmen. Doch der Fahrer drehte sich unwillig zu ihr um, grunzte etwas, das sie nicht verstand, und wies mit seinem Catcherarm energisch auf das Piktogramm ‚Telefonieren verboten’

über der Frontscheibe. Da konnte Iris das Telefon nur ausstellen und wieder wegstecken.

„Wo kommt denn das Ding her?“ Edward verstand auf einmal die Welt nicht mehr.

„Erkläre ich dir alles später. Hier kommt unsere Haltestelle. Da drüben ist mein Hotel. Der Lift steht im Parterre, die Rezeption ist im ersten Stock. Da hältst du dich ganz ruhig hinten in der Aufzugskabine, sodass man dich nicht sehen kann, während ich den Schlüssel hole. Dann fahren wir rauf in den vierten Stock.“

„The right man in the right place“, konnte er sich nicht verkneifen zu bemerken.

„Aber hier erst mal raus aus dem Bus! Rauf und sich frischmachen, dann sehen wir weiter.“

Edward Green strahlte sie so dämlich froh an, dass sie gleich wusste: Er hat mich mal wieder gründlich falsch verstanden. Er sollte sich noch wundern.

8

Gerade erst hatte im Chefbüro der Sprachenschule Purolingua in Sliema eine Auseinandersetzung unter Ungleichen stattgefunden, die nach dem üblichen Muster abzulaufen drohte. Zum Nachteil der Schwächeren.

„Nein, nein, das können Sie mir nicht antun, Corinna. Ich kann Sie doch jetzt nicht in Urlaub gehen lassen, wo der …“

„Aber ich habe meinen Urlaub schon vor fünf Monaten angemeldet. Und morgen fahre ich nach Italien, aufs Festland, eine Apulien-Rundfahrt, alles gebucht und schon teilweise bezahlt. Da gibt es kein Zurück mehr.“

„Und wollen mich hier alleine sitzen lassen?“ Dr. Forell machte sein Dackelgesicht, von dem er wusste, dass es auf Frauen wirkte. Mit einem so verzweifelten und dabei so würdig aussehenden Hundchen konnten sie nicht so rabiat umgehen. Entsprechend ratlos war Corinna. Sie stand da und wusste nicht, was sie sagen sollte.

„Wo steckt denn überhaupt Ihr Verlobter, der Green?“

„Der ist nicht mein Verlobter, nein, das ist er noch lange nicht. Wir sind nur befreundet. Gut, ich mag ihn, ja und ob, aber wie er mich jetzt hängen lässt, das ist eine Schweinerei.“

„Na ja, liebe Corinna, schimpfen Sie nur kräftig los, das tut gut, aber bitte, schimpfen Sie mit ihm, nicht mit mir. Sie werden uns doch wohl nicht verwechselt haben“, versuchte Dr. Forell sich witzig zu geben. Und er lachte, dass die dicke Uhrkette auf seinem Bauch vor Vergnügen hüpfte.

„Mir ist gar nicht nach Lachen zumute“, maulte Corinna.

„Edward lässt mich einfach sitzen, haut mit diesem blonden Gift ab, mit dieser blöden Deutschen, und Sie, Sie bestrafen mich noch dafür.“

„Nein, nein, so dürfen Sie das doch nicht sehen“, machte Dr. Forell nun auf väterlich. Er erhob sich von seinem Prachtsessel, kam um seinen so leeren wie imponierenden Schreibtisch herum und ergriff ihre Hand. „Nun, meine Guteste, sagen Sie mir erst einmal: Wie war das denn? Sie haben ihn doch heute früh anrufen und an seinen Dienst erinnern wollen.“

„Habe ich ja auch getan.“

„Und, was hat er gesagt?“

„Nur ja, ja, nichts sonst.“

„Und wo war er da?“

„Das weiß ich nicht, hat er nicht gesagt.“