Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

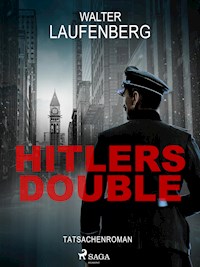

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein Tatsachenroman, der die Frage weiterspinnt, was hätte sein können, wenn Hitler überlebt hätte: Auf Grundlage von Interviews mit alten Nazis hat Laufenberg ein Szenario beschrieben, in dem Hitler mit Hilfe eines Doppelgängers den Zweiten Weltkrieg überlebt hat und in Kanada lebt. Ein junger kanadischer Fernsehreporter trifft 1966 auf einen alten Mann, der Hitler sein könnte, und begibt sich auf die Suche, um diese unheimliche Vermutung zu bestätigen...-

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 531

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Walter Laufenberg

Hitlers Double. Tatsachenroman

Saga

Hitlers Double. TatsachenromanCoverbild / Illustration: Shutterstock Copyright © 2000, 2020 Walter Laufenberg und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726482355

1. Ebook-Auflage, 2020

Format: EPUB 2.0

Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.

SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk

– a part of Egmont www.egmont.com

Soweit es sich in diesem Tatsachenroman um Schauplätze, Geschehnisse und Personen handelt, die aus den Geschichtsbüchern bekannt sind, hat der sich streng an die Gegebenheiten gehalten. Im übrigen wären irgendwelche Ubereinstimmungen mit Namen und Handlungen lebender oder verstorbener Personen rein zufällig.

Gewidmet dem Andenken meines Großvaters, Jakob Laufenberg, einem der ersten Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.

1

Ob es schwierig war, zum Fernsehen zu kommen? Für mich nicht. Ich hatte Pineladder angeschrieben, den Abteilungsleiter der täglichen aktuellen Sendung von Kelowna TV, und ihm mitgeteilt, daß ich seine Sendung gut finde und mich selbst auch. Und daß ich deshalb bei ihm mitmachen will. Und habe fünf Wochen lang nichts von ihm gehört. Dann war meine Geduld zuende. Das war - Moment mal - Ende Juli. Es war lähmendheiß. Jeden Tag beinahe hundert Grad Fahrenheit. Und jetzt ist fast Herbstanfang. Tatsächlich, erst in diesem Jahr war das, in diesem sonnenverbrannten 1966. Soll ein guter Weinjahrgang werden. Aber nicht nur deshalb werde ich dieses Jahr nie mehr vergessen können.

Also: Ich habe den Fernsehmann angerufen und gefragt, was er von meiner Bewerbung hält. Da kam erst nur heiße Luft, doch dann erinnerte er sich. Er hat ihn gesehen, meinen Brief, der anschließend aber irgendwie untergegangen ist. Weshalb er mir leider nicht schreiben konnte, daß er zur Zeit ... Ehe er noch den Satz zuendebringen konnte, habe ich gesagt: „Meine Münzen sind alle. Ich bin morgen gegen Mittag bei Ihnen im Büro. Dann können Sie mir alles Weitere mündlich mitteilen.“ Das muß ihm gefallen haben. Er sagte einfach „Okay“ und „Bis morgen“ und legte auf. Mir war klar, daß er ein schlechtes Gewissen hatte wegen der Schlamperei in seinem Laden. Sehr gut. So habe ich das am liebsten, wenn ich was von einem will.

Und nun sitze ich hier im Schneideraum und versuche, aus dem Mann, der da erschossen im Wald lag, einen Film zu machen. Der unbekannte Tote mit dem kleinen, feinen Loch im Hinterkopf unter den hohen Ponderosakiefern. Ein Fremdkörper im üppigen Salbeigesträuch rundum, das er rot eingefärbt hatte - er lag wohl schon einige Stunden da. Die drei von der Mordkommission, so lustlos eifrig, und der Zinksarg am Straßenrand. Über allem der blaue Endloshimmel mit den weißen Kunstpostkartenwölkchen. Ein wunderlich friedliches Bild, ein Werbefilm, wenn da nicht die Leiche wäre. Neben Maggy Fry sitze ich und ertappe mich immer wieder dabei, daß ich auf ihre Hände schaue statt auf den Monitor. Maggy hat von unseren Cutterinnen die schönsten Hände. Wenn nicht die schönsten der Welt. Langfingrig und zartgliedrig und so beweglich. Als ob ihre Finger ein Glied mehr hätten. Und jede Bewegung ist so elegant wie aus Harper’s Magazin abgeschaut. Dabei diese sexy Fingerkuppen, die wie elektrische Kontakte sind. Man weiß, was die Berührung bringt, und hält sich vorsichtig zurück. Nicht nur wegen der leuchtend roten Warnfarbe auf den spitzgefeilten Fingernägeln.

Ich bin noch zu neu bei Kelowna TV. Noch kann ich mir keine Eskapaden leisten. Und sie ist eine - sagt man da alte Häsin? Sie weiß auch ohne meine Anweisungen, wie sie das etwas überhastet gedrehte Filmaterial sinnvoll zusammenschneidet. Aber ein paar Anweisungen muß ich ihr geben, schließlich bin ich der Reporter. Nein, so nicht. Geht doch nicht, daß sie immer wieder eine andere Einstellung nimmt als ich ihr sage. Na, wird schon seine Richtigkeit haben. Man kommt ja auch kaum mit bei diesem derwischartigen Fingertanz über die aufgeschreckt vor und zurück fahrenden Filmrollen, über die Klebepresse, gepackt, geklackt und weggeschoben und schon wieder in der Hand. Schwindelerregend. Und dazwischen immer wieder mit dem vollen weißen Arm hinauf zu den Klammern am Galgen neben ihr, wo sie Filmtakes aufhängt und abnimmt, hin und her, endlos her und hin, als könnte sie sich nicht entscheiden, welches Kleid sie aus dem Kleiderschrank holen soll. Mit diesem erregend weißfleischigen Arm. In der lüstern lockenden Schummerbeleuchtung.

„Fertig, Mister Harrison.“

„Aber sagen Sie doch nicht immer Mister Harrison zu mir, Maggy. Ich heiße William.“

„Trotzdem fertig.“

„Danke, Maggy. Wie Sie das wieder gemacht haben. Toll.“

„Gern geschehen. Aber wer ist denn nun der Tote, und warum hat man ihn umgelegt?“

„Tja, das sind zwei gute Fragen. Und auf die fehlen mir bisher exakt drei Antworten.“

Der Film läuft noch am selben Abend über den Bildschirm. Selbstverständlich. Aktuelles Fernsehen kann nicht darauf warten, daß sich Antworten zu offenen Fragen finden lassen. Schon am nächsten Abend wäre unsere schöne Leiche kalter Kaffee. Dann hätten die Zeitungen sie längst verhackstückt.

Pineladder mit großem Doggengesicht, die Ärmel aufgekrempelt, hinter seinem wuchtigen Schreibtisch, sein Jackett hing am Fensterhaken. Bei meinem ersten mühsam ungehemmten Eintreten in sein Büro. Ich beim Big Boss. Das wabbelige Doggengesicht, genau so stellt man sich die Männer an den Hebeln der Macht vor. Hinterm Schreibtisch, dem vorgelagerten Befestigungswerk. Und dann entschuldigte der Boss sich dreimal für den verlorengegangenen Brief, kaum daß ich vor ihm stand. Ich gratulierte mir dreimal dazu. Ein optimaler Einstieg. Der Boss ließ sich sogar geduldig erzählen, wer ich bin und was ich zu bieten habe. Ich habe es kurz gemacht: Dreißig Jahre, Hobbyfotograf und Hobbyfilmer, Hochschulabschluß und viele Jobs, nur keinen festen, aber schon drei Kurzgeschichten in literarischen Zeitschriften veröffentlicht.

„Was haben Sie studiert?“

„Geschichte.“

„Natürlich die beste Vorbereitung für eine Tätigkeit beim aktuellen Fernsehen“, bemerkte er trocken. Darauf wußte ich nicht gleich was zu sagen.

„Alles sehr gut, sehr gut“, suchte er das Gespräch zu beenden, „aber ich habe leider keine Stelle frei.“

„Irrtum. Ich brauche keine Stelle. Meine Eltern haben eine gutgehende Farm, auf der ich wohne. Nebenher verdiene ich einiges Geld als Kinderfotograf und auf Tanzveranstaltungen. Und ich habe Geld von meiner Großmutter. Aber ich will Neues kennenlernen. Ich will dabeisein, wenn Fernsehen gemacht wird, nur dabeisein, versteh’n Sie. Um zu lernen, wie es geht.“ Jetzt nur nicht noch einmal sprachlos sein, überlegte ich. Sonst habe ich verloren. Okay, es stimmt ja, daß ich hier wie ein typischer Hinterwäldler aufgewachsen bin. Aber so doof wie die bin ich nicht. Wie oft habe ich das schon zu hören gekriegt: „Ganz schön clever.“

„Aber es gibt bei uns auch keine freie Volontärstelle,“ Pineladder, sich zurücklehnend, in dem Gefühl, mich nun endlich los zu sein. Das Fernsehvolk wartet auf ihn.

„Volontärstelle? Brauch’ ich nicht. Ich bin nur so dabei. Ich helfe Ihren Leuten das Stativ und die Silberkoffer tragen. Kostenlos.“

„Ja, wenn das so ist, Mister Harrison, wenn Sie keine Stelle wollen und auch kein Geld, dann kann ich ja schlecht nein sagen.“

„Also kann ich kommen?“

„Meinetwegen.“

„Wann?“

„Wann Sie wollen. Am nächsten Ersten oder ...“

„Oder morgen?“

„Oder morgen.“

„Also bis morgen.“

„Bis morgen.“

Das war ein Tag. Ende Juli wie gesagt. Die schönste Sonne über dem Okanagansee. Und aufkommender Wind. Schon früh dieser Tanz der weißen Segel auf dem unternehmungslustig kringeligen Wasser. Und dieses funkelnde Tiefblau. Ist schon wahr, das ist die schönste Ecke von ganz British Columbia, wenn nicht der ganzen Welt. Unsere Riviera, ja. Aber mir tat es nicht leid um die Sonne, um die Segel, die mir in dem Moment nichts nützten. Ich saß mit in der Redaktionskonferenz. Am frühen Vormittag. Ich war von Pineladder kurz vorgestellt worden. Als einer, der sich mal ein bißchen beim Fernsehen umschauen möchte. Nur mal so reinschnuppern. Natürlich hielt ich mich brav zurück. Wie an steilen Wegstrecken steht: Langsam anfahren! Die eingegangenen Meldungen wurden Zettel für Zettel durchgesprochen. Und ein Filmteam nach dem anderen kriegte seine Aufgabe zugewiesen, wurde losgejagt. Hurry up! Immer ein Reporter mit Kameramann, Kameraassistent und Tonmeister. Das waren Einsätze im gesamten Okanagantal. Das reichte von Penticton und Oliver im Süden und darüberhinaus, nahe der amerikanischen Grenze, bis nach Vernon und Armstrong im Norden. Und der eine oder andere Ort links und rechts in den Bergen hätte mich auch gereizt. Ich sollte mit dem letzten Reporter rausfahren, hatte Pineladder verfügt, weil der am wenigsten Zeit hat und am ehesten einen Helfer brauchen kann.

Gerade als wir, das letzte Team, nach Winfield aufbrechen wollten - nichts Besonderes, hieß es, nur ein schwerer Verkehrsunfall, etliche Tote und Schwerverletzte -, kam ein Anruf. Ein Öltank geborsten, in Peachland, viel Öl bereits ausgelaufen, seit Tagen, und die Gefahr, daß die Pfirsichplantagen schon beeinträchtigt sind. Da soll was vertuscht worden sein.

„Verdammt! Da muß ein Extrateam hin.“ So Pineladder, als er das letzte Team nach Winfield rauswischte. Mit großer Geste. Und mich festhielt. „Halt, Mann! Da in Peachland die angerichtete Scheiße zeigen. Mit dem Informanten sprechen. Herauskriegen, wer Mist gemacht hat. Trauen Sie sich das zu, Mister Harrison?“

„Keine Frage.“

„Der Disponent fährt mit Ihnen. Der ist ein erfahrener Kameramann. Der weiß selbst, was er drehen muß. Wenn Sie sich nur ein bißchen um die Leute vor Ort kümmern und Notizen machen. Für den Filmtext, den Sie machen müssen. Einen Tonmeister haben wir auch noch für Sie. Für einen O-Ton von einem der betroffenen Farmer. Aber das macht der auch allein.“

„Alles klar.“

„Also los! Viel Glück!“

Ich saß in einem der Wagen, auf denen türbreit die Lettern stehen: Kelowna TV. Wie oft hatte ich die gesehen. Überall, wo was los war. Jetzt saß ich drin. Als Reporter unterwegs. Mit meinem Filmteam. Der Tonmeister fuhr. Wir mußten auf die andere Seite des Sees hinüber, ans Westufer. Über unsere gute alte schwimmende Brücke. Wie oft habe ich mich darüber gewundert, daß Beton schwimmen kann. Na ja, die Hohlräume. Jetzt kümmerten die mich nicht. Mehr als die Fahrt über die Brücke habe ich nicht mehr mitgekriegt. Ich segelte wie auf Wolken durch die Landschaft, hoch über dem Highway 97, und spürte nur eines: Nie war das Okanagantal paradiesischer. Um plötzlich vor dem großen Gebäude mit dem geborstenen Öltank zu stehen. Reiß dich zusammen, William! Der Informant war bald gefunden. Und der Mann war sehr zugänglich. Nur wußte er nicht viel Brauchbares zu berichten. Aber er wußte, wer bei der Stadtverwaltung der Verantwortliche war. Und wer sein Untergebener, der ihn nicht leiden konnte. Und natürlich gerade bei dem war ich keine halbe Stunde später. Mit einem Taxi hingefahren, nicht mit unserem Wagen. Zur Tarnung. Trotzdem hatte der Mann mehr Angst als mir lieb war. Da knurrte mir der Magen so unüberhörbar. Wir haben beide gelacht. „Mittagszeit. Mein Handikap, daß ich keine Mahlzeit ausfallen lassen kann“, entschuldigte ich mich. Ich schlug dem Mann vor, mit ihm essen zu gehen. „Sie sind eingeladen.“ Und er hat sich nur wenig geziert. In dem italienischen Restaurant, bei einer Pizza und einem Vino rosso, hat er dann ausgepackt. Wer nicht aufgepaßt hat. Wer versucht hat, alles unter den Teppich zu kehren. Wieviel Hektoliter Grundwasser von einem einzigen Liter Öl verseucht werden. Was für eine Menge Erdreich ausgekoffert werden muß. Ein veritabler Skandal. „Aber meinen Namen nennen Sie nicht, verstanden!“ Immer wieder mußte ich ihm das bestätigen. Was interessierte mich sein Name. Mein Name, ja, daß der genannt würde, das war wichtig.

Als ich zu meinem Filmteam zurückkam, waren die Silberkoffer schon gepackt. „Alles im Kasten“, sagte der Disponent. „Ab zum Kopierwerk!“

Nie in meinem ganzen Leben habe ich so ungeduldig darauf gewartet, daß ein Film entwickelt wird, wie bei diesem Streifen über das Öldesaster in Peachland. Dabei waren mir die Pfirsiche so Wurscht. Schon diesen ersten Film hat Maggy Fry geschnitten. Mit ihren göttlichen Händen. Zufall. Oder auch nicht. Vermutlich hat Pineladder die Anweisung gegeben, daß die erfahrenste Cutterin sich des Neulings annehmen soll. Ich saß neben ihr, wie vorhin bei unserem Mordfilm. Sie hat mir den fertigmontierten Beitrag dreimal vorgeführt, die einzelnen Szenen ausgestoppt, mich die Zeiten notieren lassen, mir die Stoppuhr in die Hand gedrückt. „Schreiben Sie, schreiben Sie, Mann! Wir sind spät dran. Der Beitrag muß rüber. Die Regie hat schon danach gefragt.“

Mein Film war bereits eine Viertelstunde später auf dem Bildschirm. Mit meinem Kommentar. Und mein Name wurde genannt. Die Kollegen waren längst alle zuhause. Auch Maggy Fry. Schade. Wie dringend hätte ich in dem Moment einen Menschen gebraucht, der sich mit mir freut. Nur ich allein saß noch in der Redaktion - und wäre am liebsten für immer dort sitzengeblieben. Wie ein Nachtwandler bin ich schließlich heimgekommen, in meine öde Junggesellenbude auf der Farm. Auf der man längst den Schlaf der Gerechten schlief. Ich habe noch lange am offenen Fenster gestanden, die Augen in den Sternen verheddert, meilenhoch über unserer kleinen Erde herumirrlichternd. Glück braucht Gesellschaft, sonst droht man zu platzen, habe ich der Frau Luna zugerufen und dem Kleinen Prinzen auf seinem Stern. Welcher von den viel zuvielen Sternen das war? Egal. Es kam eh keine Antwort. Da blieb mir nur mein Biervorrat im Kühlschrank. Original Budweiser. Der letzte Gesellschafter, wenn alle anderen versagen.

Aber dann die Redaktionskonferenz am nächsten Morgen. Da saßen sie wieder alle um den großen runden Tisch, die alten Hasen. Und dazwischen ich, der Neuling. Und Pineladder eröffnete die Sitzung mit den Worten: „Nachdem unser Gast, William Harrison, gestern, als Not am Mann war, so bereitwillig eingesprungen ist, und das mit Bravour, wie ich ausdrücklich feststellen möchte, haben wir einen Mann mehr an Bord. Ab sofort ist Mister Harrison als Reporter für Kelowna TV tätig wie alle anderen - und wird genauso honoriert.“ Und alle mußten hocherfreut tun und mir gratulieren, und ich konnte nur noch stammeln: „Danke, danke.“ Ein großer Augenblick, wahrhaftig. Daß Pineladder hinterher noch gesagt hatte: „Zum Glück ist der Verwaltungsmensch, der die Sache zu vertuschen versucht hat, ein kleiner Fisch“, das sagte mir damals noch nichts.

Das war erst Ende Juli. Die Aufträge kamen dann Schlag auf Schlag. In Penticton mußte ich gleich danach beim Peach Festival drehen. Am ersten Augustwochenende die berühmte Kelowna Regatta. Und immer so weiter. Ein herrliches Leben. Jeden Tag Neues. Und immer wieder alte Bekannte, die einen ansprechen und sagen: „Ich habe Deinen Film im Fernsehen gesehen. Toll.“

Kann man permanent glücklich sein? Sagen nicht alle, die dazu was zu sagen haben, das Glück sei immer nur eine Sache von Momenten? Aber eine endlose Kette von aufgereihten Glücksmomenten ist doch so was wie Permanenz. Und dann hängt sie einem am Hals, die Glückskette, und allmählich merkt man: da hängt was. Und man will ganz was anderes. Blöd eigentlich. Aber so blöd sind wir.

Ich will wissen, was mit diesem Toten ist. Von hinten in den Kopf geschossen. Der Mann war allein, wie die Spurenaufnahme ergeben hat. Ich habe mich erkundigt. Also nichts mit cherchez la femme. Und auch sonst nichts Begehrenswertes in der Nähe. Keine Bank, keine Post, kein vergrabener Schatz. Und unbewaffnet war er. Nur ein gutes Fernglas hatte er. Das war ihm aus der Hand gefallen, als die Kugel ihn traf. Ein Spaziergänger im Wald. Aber ein Fremder. An einem wunderschönen Spätsommertag. Gleich neben der Straße Nr. 33 zum Big White Mount hinauf. Beliebtestes Ausflugsgebiet also. Ausspannen, luftschnappen. Wieso ist so was tödlich? Es hat kein Kampf stattgefunden. Die Geldbörse mit Inhalt noch in der Gesäßtasche. Aber keine Brieftasche in der Jacke, keine Papiere, keine Schlüssel. Irgendwie komisch. Gleich morgen werde ich mit Pineladder sprechen und ihn bitten, mir den Auftrag für eine größere Recherche und einen Hintergrundbericht zu geben.

Das Gespräch mit Pineladder fand statt. Und wir waren uns einig: Da steckt was drin. Es ist einfach zuwenig, nur zu sagen, von dem Täter oder den Tätern fehlt jegliche Spur. Ich darf nebenher an diesem Fall weiterarbeiten, stehe ihm aber für die täglichen Einsätze voll zur Verfügung. Damit kann ich leben. Aber dann nach zwei Tagen ein Ukas von ganz oben: Die Eigentümer des Senders Kewlona TV möchten nicht, daß in der Sache Unbekannter Toter neben der Straße Nr. 33 irgendwelche weiteren Nachforschungen unternommen werden! Mit Ausrufungszeichen. Aber keinerlei Begründung dabei. Ist das nicht schon Grund genug, sich weiter um den Fall zu kümmern? Ich bin ein Terrier. Wenn ich eine frische Fährte in der Nase habe, bin ich nicht mehr zu halten. Da werde ich unausstehlich. Ich zerre an der Leine wie verrückt und reiße jeden um, der mich halten will.

„Lassen Sie die Finger davon“, sagt Pineladder. „Die Herren werden einen Grund dafür haben, nicht weiterrecherchieren zu lassen.“

„Und welchen Grund, bitte?“

„Den müssen sie Ihnen nicht auf die Nase binden. Nicht einmal mir oder dem Programmdirektor.“

„Dann kann ich so einen Grund nicht akzeptieren.“

„Das sollten Sie aber, Mister Harrison. Sonst sind Sie so schnell wieder draußen, wie Sie hereingekommen sind in diese Redaktion. Es wäre schade um Sie. Also lassen Sie sich raten: Ruhe ist die erste Bürgerpflicht.“

Genausowenig Trost ist im Schneideraum bei Maggy Fry zu finden.

„Es gibt doch auch so genug zu tun“, meint sie.

„Ich will aber diesen Fall weiterverfolgen.“

„Sagen Sie mal, William, welches Sternzeichen sind Sie eigentlich?“

„Wieso?“

„Na, weil Sie so hartnäckig sind. - Also welches? Wassermann ganz sicher nicht.“

„Ich bin Terrier.“

„Quatsch. Terrier gibt es nicht.“

„Bin ich aber. Werdet Ihr schon sehen.“

2

Der Mann kann ja nicht vom Mond gefallen sein. Und einer aus dem Okanagantal war er nicht, das hatten die von der Presse schon eruiert. Alle Hotels und Pensionen hatten sie abgefragt. Da wurde kein Gast vermißt. Also bleibt die Frage: Wie kommt einer anders hierher als mit dem Wagen?

Im Büro von Mark Evans, dem Starreporter der Regionalzeitung Kelowna Morning, fühle ich mich beinahe wie zuhause. Zumindest rede ich mir das ein. Um nicht allzu unsicher zu sein. Wer bin ich denn? Ich bin einer von ihnen. Ein Reporter wie dieser Mark Evans, nur noch nicht ganz so lange in den schnellen Stiefeln. Gerade erst ein paar Monate. Aber dafür habe ich mehr jugendlichen Elan als Evans, der offensichtlich nicht mehr der jüngste ist. Dagegen ich mit meinen dreißig Jahren. Und mit meinem Aussehen. Alle Frauen fliegen auf mich. Na, sagen wir, fast alle. Ich bin einfach der Typ der Zeit, groß dunkelhaarig und mit wachen Augen. Okay, die etwas zu sehr abstehenden Ohren. Dafür bin ich früher viel ausgelacht worden. Aber das war früher. Dazu sagt kein Mensch mehr was. Kann auch keiner was sagen. Ich bin ein Reporter. Der Typ der Zeit, der die Zeit selbst im Griff hat. Ja, bei uns in den Redaktionszimmern, da sieht es nicht viel anders aus als hier. In der Hochburg der Ereignisse. Nein, der Berichterstattung. Könnte man das so nennen? Dieses aufregende Durcheinander von Papieren und Schreibmaschinen, von Telefonen und Kameras, Blitzlichtgeräten, Tonbändern, Diktiergeräten, auf dem Boden gestapelten Büchern, durchgesessenen Sesseln, vollen Aschenbechern. Und dazwischen der zappelige Mann, schon leicht ergraut, mit den Augen, die einen ansehen, als versuchten sie, mit einem Blick den ganzen persönlichen Hintergrund aufzuhellen.

Daß ich das sehr zu schätzen wüßte, daß er Zeit hat für mich, den Anfänger, sage ich ihm. „Zur Sache, Mann“, ist seine Antwort. Berufsmäßige Schnoddrigkeit. Das kann mich nicht irritieren.

„Sie wissen, es geht um den unbekannten Toten neben der Straße Nr. 33. Wie kommt einer anders her, Mister Evans, um sich hier erschießen zu lassen, als mit dem Wagen? Hat dann aber weder einen Wagen noch Papiere noch einen Wagenschlüssel bei sich.“

„Um sich hier erschießen zu lassen, ist gut gesagt.“

„Na, ich meine nur so.“

„Vielleicht meinen Sie gerade das Richtige. - Könnte doch sein, daß der Mann damit gerechnet hat, hier erschossen zu werden.“ Dabei kramt Evans in den Zeitungsstößen auf dem Boden neben seinem Schreibtisch und zieht die Meldungen von damals heraus. Ich wage nicht, etwas zu sagen. Sein Gesicht ist so spitz geworden wie ein Hundegesicht, das einen bekannten Geruch entdeckt hat.

„Vielleicht wußte der Mann von seiner Gefährdung und war deshalb nicht allein. Habe ich ja auch so geschrieben. Hier ist es. Es wartete vermutlich noch jemand im Wagen in seiner Nähe.“

„Und der fährt dann seelenruhig ab, mit der Brieftasche des Toten, und läßt den Mann einfach im Wald liegen? Spricht ja nicht für eine allzu herzliche Verbindung.“

„Gratuliere, Mister Harrison, Sie sind auf der richtigen Spur.“

„Sie meinen, es kann sich nicht um ein Familienmitglied gehandelt haben, nicht einmal um einen Freund.“

„Genau.“

„Vielleicht um einen Geschäftspartner?“

„Vielleicht.“

„Der seinen Sozius mit einem Schuß erledigt und sich schnell heim begibt, weil das Geschäft ruft? - Wäre schon möglich. Aber es sind ja keinerlei Spuren gefunden worden. Der Tote war allein.“

„Als Toter ja. Aber vorher nicht unbedingt. Der Mann ist nicht aus der Nähe, nicht mit einer Pistole, sondern mit einem Gewehr erschossen worden. Mit einer speziellen Scharfschützenmunition. Der Schütze kann also über hundert Meter weit weg gewesen sein. Da sind die Spurensucher der Polizei überfordert.“

„Das haben Sie schon rausgekriegt?“ Ehrliche Bewunderung zeigen. Mal sehen, ob ein Mann wie Mark Evans sich hinreißen läßt, mehr zu verraten als er eigentlich verraten möchte.

„Nicht nur das. Opfer und Begleiter waren weder Verwandte noch Geschäftspartner. Sie gehörten bloß ein und derselben Organisation an.“

„Das haben Sie in Ihrem Artikel aber nicht gebracht.“

„Stimmt.“

„Und - darf man wissen, warum nicht?“

„Sie dürfen, junger Freund. Obwohl - eigentlich sind Sie zu jung, um Kopf und Kragen zu riskieren. Ich kann Sie nur warnen.“

„Ein kurzes, aber erfolgreiches Leben ist doppelt soviel wert wie ein langes Leben voller Langeweile. - Also bitte! Warum hat ein bekannter Mann wie Mark Evans, dem alle Türen offenstehen und der immer für eine Sensation gut ist, den Schwanz eingezogen?“

Er zuckt kaum merklich zusammen, bleibt aber ganz der überlegene Star. „Wenn Sie es so sehen wollen, nun gut. Mein Verleger hat mich ultimativ aufgefordert, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Keine weiteren Recherchen oder aber Rauswurf!“

„Genau das ist mir gesagt worden.“

„Dann wissen Sie ja, wo Sie dran sind.“

„Nein, das weiß ich erst, wenn Sie mir sagen, um was für eine Organisation es sich handelt.“

„Kein Kommentar - und Gott mit Ihnen, junger Freund!“ Damit geleitet der Starreporter den jungen Fernsehmann zur Tür. „Den Weg hinaus kennen Sie ja.“

Verflucht. Wenn jetzt schon die Reporter das dumme Gerede der Politiker - kein Kommentar - übernehmen, wie sollen wir dann noch weiterkommen. Apropos Politiker. Na klar. Es handelt sich um was Politisches. Deshalb die Angst der Bonzen.

Schon in der halbgeöffneten Tür: „Jedenfalls besten Dank. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Was Politisches, nicht wahr? Darf ich gelegentlich wieder auf Sie zukommen, Mister Evans?“

„Nein, Mister Wiesenthal - eh pardon, Mister Harrison. Lieber nicht.“

Er hat sich nicht einfach versprochen. Ein Mann wie Mark Evans verspricht sich nicht. Was der sagt, ist druckreif. Der weiß doch, daß es auf jedes Wort ankommt. Das war ein versteckter Hinweis. Er wollte mir was sagen, was er mir nicht sagen durfte ...

„Du spinnst mal wieder herum“, ist alles, was Maggy dazu zu sagen hat.

Warum nur immer dieser Abstand, wenn ich neben ihr sitze? Warum können wir nicht auf derselben Wellenlänge senden und empfangen?

„Du hast so einen wunderschön geformten Kopf. Du hast so hellwache Augen, Maggy, so süße kleine Öhrchen, doch ist das für mich alles wie ein Vorwurf. Als ob es nur an mir liegen könnte, daß wir uns nicht verstehen.“

„Das verstehe ich jetzt aber nicht.“

„Mensch, Maggy, er hat mich Wiesenthal genannt. Das muß doch was zu bedeuten haben. Wiesenthal, Wiesenthal, das ist ein typisch jüdischer Name. Ich bin aber kein Jude, das steht fest. Und kein Mensch hat mich bisher für einen Juden gehalten. Ich hätte ja nichts dagegen. Wäre fast so was wie ein Kompliment. Denn an Intelligenz sind diese Leute uns meist weit überlegen.“

„Wiesenthal - ist das nicht der Name von dem Mann, der den deutschen Nazi Eichmann in Argentinien aufgespürt hat? Den er dann dem israelischen Geheimdienst in die Hände gespielt hat. Den die dann in Jerusalem aufgeknüpft haben. Ich habe doch mal so was in einer Magazinsendung gesehen.“

„Ja, das ist es! Maggy, du bist eine Bombe. Jetzt brauche ich was zum Nachschlagen. Ich bin weg, Maggy, zur Stadtbibliothek. Wenn Pineladder nach mir fragt, sagst du ihm, daß ich mich über Verbesserungsmöglichkeiten des Regionalverkehrs informiere.“

Simon Wiesenthal, österreichischer Publizist, ehemals Architekt, bekannter Nazijäger. 1908 geboren, von den Nazis seit 1941 in verschiedenen Konzentrationslagern gefangengehalten, überlebte als einziger einer großen Familie den Genozid, wurde 1945 von den alliierten Truppen aus dem Konzentrationslager Mauthausen befreit, gründete dann zusammen mit anderen Naziopfern zunächst 1947 in Linz, dann neu 1961 in Wien ein Dokumentationszentrum über die Verbrechen der nationalsozialistischen Herrschaft in Europa. War maßgeblich beteiligt an der Entdeckung Adolf Eichmanns in Argentinien, hat 1961 ein Buch veröffentlicht „Ich jagte Eichmann“.

Und wieder unterwegs in dem Wagen mit den stolzen Schriftzügen Kelowna TV. Zu einer Straßeneinweihung diesmal, unten bei Keremeos. Gestern war es die Zuchtschau der Kaninchenzüchter von Kelowna. Vorgestern ein Veteranentreffen in Armstrong. Na und? Was mir erst so wichtig war, was mich beinahe atemlos stolz machte, das ist mir jetzt schon lästig. Das immer andere und doch immer gleiche Bild der Aktualität. Wie kann man nur für die Aktualität leben? Wie können sich die Leute nur für die Aktualität erwärmen? Was heute wichtig zu sein scheint, ist morgen kalter Kaffee. Da kann ich es doch gleich heute als kalten Kaffee abtun. Aber nein, das ist interessant, sagen die Leute. Das ist alles so interessant, was Ihr da bringt. Ja, so wird einem allmählich klargemacht, daß interessant kein Lob ist, sondern im Gegenteil - ein Schimpfwort. Was keine Bedeutung über den Tag hinaus hat, das ist für die Leute interessant. In den Mülleimer damit!

Aber ich bin wer. Ich bin Fernsehreporter. Ich bin einer von den wichtigen Zeitgenossen, ein Mann von heute. Wie war das noch mit der Zeit? Da hat doch ein kluger Mensch mal gesagt: Die Presse mit ihrem tagesaktuellen Klimbim, die ist wie der Sekundenzeiger auf der Uhr: immer am schnellsten, immer in Bewegung, dafür aber auch nie genau gehend.

Die Sonnenflecken, wie sie über die Wälder hinstreichen, die auch. Die sind wie wir Reporter des Alltäglichen. Aber was sonst könnte ich sein? Etwa die Sonne selbst? Das heißt genauer hinsehen, unverwandt hinstarren, allen Wolken zum Trotz Licht ins Dunkel bringen, Sümpfe austrocknen, Gehirne beinahe zum Verdampfen bringen ... Wenn der Tote Simon Wiesenthal gewesen wäre, das wäre nicht unentdeckt geblieben. Darüber hätte die ganze Welt berichtet. Weil der eine Berühmtheit ist. Also hieß der Mann nicht Simon Wiesenthal. Was aber hatte er dann mit diesem Namen zu tun? - Oh ja, Mark Evans, hat er nicht was von einer Organisation gesagt? Das heißt, daß dieser Wiesenthal eine Organisation von Nazijägern gegründet hat. Und der Mann mit dem Loch im Hinterkopf ist einer seiner Jäger. War. Der andere, der mit dem Auto und seinen Papieren abgehauen ist, war ebenfalls ein Nazijäger. Ist es noch. Aber wenn die von Wien kommen, dann kommen die nicht mit einem eigenen Fahrzeug hierher. Dann können sie nur nach Calgary geflogen sein. Das ist von Europa aus nicht so weit und nicht so teuer wie nach Vancouver. Und von Calgary sind sie mit einem Mietwagen herübergekommen. Das ist ein recht bequemer Weg. Nicht gerade Luftlinie zwar, und über die Rocky Mountains muß man rüber, aber immerhin. Einfach auf dem Trans-Canada-Highway Nr. 1 durch den Banff-Nationalpark, durch den Glacier-Nationalpark und den Revelstoke-Nationalpark und runter auf die 97 A nach Enderby. Noch ein paar Meilen, und schon war der Mann am See, konnte gerade noch feststellen: Wie schön es hier ist. Und war mit seinem Leben am Ende. So ein kleines Loch im Hinterkopf, aus dem das Leben ausgelaufen ist. Wie ein ausgesaugtes Hühnerei, dieser Kopf. Das winzige Loch, aber sonst noch alles ganz. Der Mann war gut angezogen, hatte saubere Fingernägel und das Haar ordentlich gescheitelt. Einfach aus der Vertikalen in die Horizontale gebracht wie nur kurz abgelegt. Und das war ein Nazijäger? Was sonst.

Wenn ich über den Toten was erfahren will, muß ich also bei Simon Wiesenthal in Wien nachfragen. Notfalls hinfliegen. Mir von denen alles ausführlich berichten lassen. Klar, das ist das Naheliegendste. Aber dann muß ein Mann wie Mark schon vor mir auf diesen Gedanken gekommen sein. Der hat vermutlich längst bei Wiesenthal angerufen. Das wäre als erstes festzustellen.

„Mister Evans, Entschuldigung, hier ist noch einmal William Harrison. Nur eine einzige Frage noch: Hat es Sinn, daß ich in Sachen Mord an der Straße Nr. 33 zu Simon Wiesenthal nach Wien fliege, oder wissen Sie schon alles von ihm?“

„Ich hatte Ihnen gesagt, Sie sollten die Finger davon lassen. Und Sie sollten mich nicht weiter damit belästigen, denn ...“

„Pardon, Mister Evans, aber wenn es um ein so teures Flugticket geht, da möchte man doch vorher wissen, ob sich die Investition lohnt.“

„Die lohnt sich auf gar keinen Fall. Von Simon Wiesenthal werden Sie kein Sterbenswörtchen erfahren. Der Mann baut seine eigenen Knüller auf. Der rückt mit seinem Wissen erst heraus, wenn er eine Bombe platzen lassen kann. Und jetzt Schluß mit diesem Thema. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.“

Ich nehme zwei Tage Urlaub - einfach erholungsreif, sage ich - und fahre heimlich nach Calgary. Wann kommt unsereins schon dorthin? Richtige Hinterwäldler sind wir. Was sollte einen auch sonst noch reizen können, wenn man am Okanagansee aufgewachsen ist, dort wohnt und arbeitet. Okay, viele Menschen halten ihre Heimat für die schönste Weltecke. In meinem Fall ist das anders, da ist das sogar ein objektives Urteil. Nicht mal Maggy Fry habe ich gesagt, wohin ich fahre. Nur wieder die Recherchen wegen der Verbesserungen der Verkehrsverhältnisse rund um den See. Maggy hat mir zwar weitergeholfen mit ihrer Erinnerung an Simon Wiesenthal, den Nazijäger. Aber daß sie meine Freundin, meine Vertraute wäre, das kann ich wohl immer noch nicht sagen. Sie steckt mit zu vielen beim Sender unter einer Decke. Was ich nicht richtig, mitkriege. Das liegt an dieser Arbeitsweise. Jeder macht seinen Bericht, jeder sitzt mal neben ihr, im Schummerlicht, redet wohl auch ein bißchen nebenher mit ihr. Aber keiner ist dabei, wenn ein anderer dran ist. Und wie sie zu denen oben steht, da sieht man nicht durch. Als ich mich bei ihr darüber beschwert habe, daß die Bonzen offensichtlich mehr wissen, die bei der Zeitung wie die bei uns, weswegen sie einem rotes Licht geben, da hat sie mich ausgelacht. „Mußt du halt sehen, daß du selbst Bonze wirst“, hat sie mich abgetan. Nun, das laß ich mir nicht zweimal sagen. Maggy wird sich noch wundern. Ich gehe einfach über die Funktion als Sekundenzeiger hinaus, ich werde der Minutenzeiger sein, der ist genauer, oder sogar der kleine beinahe Unbewegliche. Der immer unterschätzt wird. Aber gerade der sagt, was die Stunde geschlagen hat. - Ich werde es euch allen noch zeigen. Ich, William Harrison.

3

Vor zwei, nein, vor drei Jahren war ich das letzte Mal in Calgary. Im Juli. Zur Calgary Stampede. Okay, hatte ich mir gesagt. Den Rummel muß man gesehen haben. Hat sich auch gelohnt. Einfach großartig das Rodeo. Und die Western-Stadt und die Parade, das Planwagenrennen. Da hat’s vielleicht gestaubt. Meine Eltern hatten mich zwar schon als Kind einmal hierhin mitgeschleppt. Aber da habe ich nicht viel mitgekriegt. Nur daß man Schlange stehen mußte an den Eisbuden, das weiß ich noch. Ich hatte mich schon wieder angestellt, als ich das Eis noch gar nicht ganz aufgeschleckt hatte. Damit die Pausen nicht so groß werden. War doch so eine Hitze. Ein guter Trick, fand ich. Doch beim dritten Mal hat Mutter mir die Sache vermasselt. „Keinen Cent mehr für Eis“, entschied sie. Und Vater gehorchte wie immer.

Jetzt ist es schon zu spät im Jahr für solche Erlebnisse. Zum Glück. Ich habe anderes zu tun. Einen Autoverleih nach dem anderen aufsuchen. Zuerst die am Flughafen, selbstverständlich. Aber das bringt mich nicht weiter. Gleich beim ersten ein Mensch mit dem Charme eines Bulldozers. Der läßt sich alles lang und breit erklären, um mir dann zu sagen:

„Was soll ich Ihnen sagen, Mann, wenn Sie mir keine genaueren Angaben machen können?“

„Aber ich habe doch das genaue Datum.“

„Wir verleihen jeden Tag Wagen, an 365 Tagen im Jahr, und wenn das Jahr 366 Tage hat, dann ...“

„Zwei Personen waren das. Und zwar Österreicher.“

„Wer kann hier schon einen Österreicher von einem Deutschen oder Niederländer oder Schweizer unterscheiden? Die sprechen alle englisch. Und das ist auch richtig so. Die sollen sich nur nicht einfallen lassen, uns mit französischem Gerede zu kommen. Auf dem Ohr sind wir taub.“

„Aber in dem Vertrag, den Sie mit ihnen machen, da steht außer dem Namen auch die Heimatadresse und das Geburtsdatum und der Geburtsort und sogar die Passnummer.“

„Und wenn schon.“

„Wenn schon, dann möchte ich bitte einmal in Ihren Ordner mit den Verträgen der letzten Wochen hineinschauen. Das haben Sie doch alles in Ordnern abgeheftet, oder?“

„Ja.“

„Na, dann bitte.“

„Sind Sie von der Polizei? Und haben Sie einen Durchsuchungsbefehl?“

„Nein, ich bin Reporter. Fernsehen, wissen Sie.“

„Na, dann danke“, läßt der unverschämte Kerl mich einfach stehen.

Die Autoverleih-Rundfahrt wird zu einem einzigen Desaster. Ich spreche bei einem Dutzend Firmen vor, stelle immer wieder die gleichen Fragen, allmählich immer besser formuliert. Aber vergebens. Kein Mensch ist zu einer Auskunft bereit. Als ob sie alle nur immer mit Gangstern zu tun hätten. Wo gibt es denn noch einen Rest von Vertrauen, so von Mensch zu Mensch? Wo ist sie geblieben, die gutnachbarliche Hilfe? Waren hier doch alle einmal Pioniere, einer auf den anderen angewiesen. - Na ja, was nützt das Räsonieren? Wenn ich einmal hier bin, und dazu ganz vergebens, dann kann ich auch gleich ins McMahon-Stadion gehen und mir ein Footballspiel der Calgary Stampeders gegen eine Mannschaft aus Kalifornien ansehen. Eine tolle Truppe. Und kein Gedanke mehr an den Mann mit dem kleinen Loch im Hinterkopf. Kein Ärger mehr mit Autoverleihern.

Nach dem Spiel - natürlich haben die Calgary Stampeders gewonnen, so kräftig wie wir geschrieen haben - nach Chinatown und gut essen. Einfach irgendwo hinein. Denn das haben sie alle zu bieten: Ente, kross gebraten und mit brauner Soße. Hinterher weiß man es besser: War doch nicht der ideale Laden. Der Reis war etwas zu klumpig. Als ob es in die Küche reingeregnet hätte. Manchmal wohl ein Glück, daß man nicht in die Küchen hineinsehen kann. Danach auf die Stephen Street und hinein in den englischen Pub mit Guinness-Bier. Und hinein in ein unverbindliches Biergeplauder. Nur so zur Ablenkung. Ich kann doch keinem Menschen erzählen, was mich umtreibt. Zum Glück brauche ich das auch nicht zu sagen. Überhaupt kaum was. Der Mann neben mir an der Theke erzählt. Ein Kraftfahrzeugtechniker. Und auch sonst ein wahrer Techniker. Sein zweites Kind sollte unbedingt ein Sohn sein, erklärt er mir dreimal. Na, wenn schon.

„Habe ich so gesteuert, daß es tatsächlich ein Sohn wurde.“

„Ja, ja, das ist ein alter Traum der Menschheit.“

„Ich habe nicht geträumt, ich habe die Sache eiskalt durchdacht und dann konsequent gehandelt.“

„Also der berühmte Sprung vom Schlafzimmerschrank auf die Frau, bei Vollmond um Mitternacht, einen Eierbecher in der Hand, das Wort Sohn auf den Lippen?“

Darauf geht er nicht ein. Darüber kann er nicht einmal lachen. Ich bin kein guter Witzeerzähler.

„Man weiß ja seit langem schon“, beginnt er mich aufzuklären, „daß in Kriegen und überhaupt in Krisenzeiten mehr Söhne als Töchter geboren werden.“

„Davon habe ich gehört. Ein gesunder Ausgleich der Natur dafür, daß in den Kriegen die Männer abgeschlachtet werden.“

„Daß dann mehr Jungen als Mädchen gezeugt werden, das liegt an der mangelhaften Ernährung des Mannes. Vor allem fehlt in schlechten Zeiten eiweißreiche Nahrung.“

„Ja?“

„Also bin ich hingegangen und habe meine Eßgewohnheiten geändert. Monatelang fast ganz ohne Eiweiß.“

„Kann man aushalten. Immer noch besser als sich freiwillig zum Kriegseinsatz zu melden, irgendwo auf der Welt ist ja immer Krieg.“

„Krieg? - Viel zuviel action. Aber dann geht es noch um den Moment der Zeugung. Wir mußten genau den Tag des Eisprungs treffen. War gar nicht so schwierig, weil meine Frau recht regelmäßig ist und seit ihren Mädchenjahren brav ihren Kalender führt. Gesagt, getan, und neun Monate später hatten wir unseren Sohn.“

Was für Sorgen die Leute haben. Ich habe noch nicht einmal eine Frau. Und ob Maggy jemals - weiß der Teufel. Dafür müßte ich erst wer sein. Die Frau stellt Ansprüche. Kann sie ja auch, so wie sie aussieht. Und wen sie mit diesen Händen streichelt, der muß schon ein Glückskind sein. Bin ich meistens. Aber beim Sender, da bin ich noch der Neue, der Unerfahrene, der Anfänger. Doch wenn ich diesen Mordfall, vor dem sie alle kuschen, aufgedeckt habe, dann habe ich einen Namen. Dann kann ich vor Maggy hintreten und -.

Da liege ich nun hier im Bett, in diesem billigen Motel - ein Minizimmer mit einem Minischrank, einem Minitisch und -stuhl und einem Minibad, liege in dem zu kurzen Bett und überlege doch wieder, wie es weitergehen soll. Jedenfalls fahre ich morgen heim und suche dort weiter nach dem Namen des Opfers, nach seinem Mörder und nach dem Grund für diesen feigen Mord aus dem Hinterhalt. Die Perfektion der Tat spricht eigentlich für einen gedungenen Mörder. Also ein Berufskiller. Der kostet aber Geld, viel Geld sogar. Wer gibt soviel Geld aus für einen Mord?

Hoppla, die Frage ist anders zu stellen: Wer kann ein Interesse daran haben, einen Nazijäger zu ermorden oder ermorden zu lassen? Ja, so könnte die Frage weiterführen. Denn ganz klar ist: Nur ein Nazi kann daran interessiert sein, einen Nazischnüffler zu beseitigen. Nur ein Nazi gibt dafür viel Geld aus. Aber vermutlich nicht einer von den Jungnazis, die wir hier in Kanada ja auch haben. Keiner von diesen Nachahmern, diesen armen Irren. Hinter denen ist kein Nazijäger her. Also, da ist nicht dran zu rütteln, es muß sich um einen alten Nazi handeln. Immerhin ein erstes Ergebnis. Diese alten Nazis haben sich ja überallhin abgesetzt. Warum nicht auch hierhin? Wenn so ein Fossil sich am Okanagansee eingegraben hat, dann muß es auch zu finden sein. Ich werde den Mann finden, der den Scharfschützen beauftragt hat.

Spät eingeschlafen und trotzdem recht ausgeschlafen, lasse ich mir das Frühstück schmecken. Immerhin besser als das, was ich mir in meiner Bude jeden Morgen zumute. Weil ich meist nicht daran denke einzukaufen. Immer zuviel zu tun. Und jetzt erst recht. Die Fahrt nach Calgary hat nichts gebracht. Von den Autoverleihern erfahre ich nichts. Dann kann ich mir die Fahrt nach Vancouver, wo sie auch angekommen sein können, die beiden Österreicher, gleich sparen. Da würde ich genauso abblitzen.

Maggy hat nichts Neues zu berichten. „Die üblichen Filmchen“, sagt sie.

„Und hat Pineladder nach mir gefragt?“

„Klar hat er nach dir gefragt. So wichtig wie du bist. Beinahe hätten wir das Dia ‘Bildstörung’ schalten müssen, nur weil du uns gefehlt hast.“

„Mir würde schon reichen zu hören, daß ich dir gefehlt habe.“

„Sorry, Tonstörung.“

„Maggy, nun sei doch mal ein bißchen ernsthaft.“

„Mann, du siehst doch, daß ich zu tun habe.“

„Ja, schon gut. Nur noch eins: Hast du Pineladder gesagt, daß ich diese Verkehrsverbesserungen recherchiere?“

„Klar habe ich ihm das gesagt.“

„Und er war damit zufrieden?“

„Ja, aber nun laß mich endlich zufrieden mit deinen Eskapaden.“

Das Wort Eskapaden gibt mir noch zu denken, als ich schon unterwegs zum ersten Pub bin. Eskapaden, hat sie gesagt. Das gibt mir Hoffnung. Offenbar glaubt Maggy, daß ich eine Verabredung mit einer anderen Frau hatte, und das ärgert sie. Das ist ja auch ein gutes Ergebnis. War also doch nicht ganz falsch, nach Calgary gefahren zu sein. Und auch die Pubtour, die ich jetzt starte, verdanke ich dem Ausflug nach Calgary. Der Eiweißstratege, der unbedingt einen Sohn haben wollte, der hat mich erst darauf gebracht. An der Theke muß ich stehen. Ich muß den Leuten zuhören, die einfach kein Bier runterkriegen, ohne ihr ganzes Leben auszuplaudern. Die alten Nazis, die brauchen doch auch ihr Bier. Jeden Abend ein anderes Lokal, das ist jetzt mein Arbeitsprogramm. Und selbst nichts sagen, nur zuhören, zuhören. Und hin und wieder mit einer vorsichtigen Frage das Gequatsche dahin lenken, wo es aufschlußreich werden könnte.

4

In der Redaktionssitzung das alte Spiel. Die eingegangenen Informationen, vom Fernschreiber und aus der Bevölkerung Tag für Tag als reiche Ernte eingebracht, werden Zettel für Zettel kurz bekanntgemacht. Dann behauptet einer spontan sein besonderes Interesse an dem Thema oder es wird einfach vom Abteilungsleiter einem Team zugewiesen. Wenn es nicht schon vorher abgelehnt wird. In den Papierkorb. Weil zu albern, zu unbedeutend - was bei einer aktuellen Regionalsendung schon was heißen will - oder viel zu aufwendig oder aber zu brisant. Schließlich müssen die Interessen der heimischen Wirtschaft und der Lokalpolitiker berücksichtigt werden. Kaum hat einer der Reporter seinen Auftrag, verläßt er die Runde, die auf diese Weise immer kleiner wird. Das heißt, immer weniger Köpfe entscheiden über die so wichtige Frage: Bringen oder nicht bringen? Was aber nicht als Nachteil empfunden wird, weil nach dem Selbstverständnis der Reporterrunde jeder Kopf so gut ist wie der andere.

„Ich habe da von einem tollen Fall gehört, gestern in Calgary“, sagt der für Sportberichte zuständige Reporter. Der war also auch bei dem Spiel der Calgary Stampeders gegen die Kalifornier. Wenn der mich nur nicht gesehen hat. Aber bei den Menschenmassen, unwahrscheinlich. Und wenn er das jetzt nur erwähnt, um mich zu warnen?

„Eine wahnsinnige Familientragödie“, fährt er fort. „Da ist eine Frau in ihrer Wohnung dabei, ihren Säugling zu wickeln. Wie immer auf dem Küchentisch. In der Küche steht auch der Kinderwagen mit dem ein Jahr älteren Kind. Das fängt an zu krampfen und kriegt plötzlich keine Luft mehr, röchelt schrecklich los. Die Frau springt zum Kinderwagen hinüber und nimmt das Kind hoch, reißt ihm die Sachen ab, damit es besser Luft kriegt. In dem Moment wälzt sich der Säugling auf dem Tisch herum und fällt hinter ihrem Rücken vom Tisch. Sie wirft das röchelnde Kind in den Wagen zurück und hebt den Säugling auf und stellt fest: tot. Da wendet sie sich wieder zu dem Kind im Kinderwagen um und stellt fest: erstickt. Sie rennt nach nebenan zu einer Nachbarin und ruft um Hilfe. Die ruft sofort den ärztlichen Notdienst an und dann auch den Ehemann der Frau. Der verläßt sofort seine Maschine in der Fabrik, rennt auf den Parkplatz, springt in seinen Wagen und rast nachhause. An einer Kreuzung fährt er bei rot rüber, kracht in einen Schwerlaster und ist tot. Als die Frau diese Nachricht kriegt, rastet sie aus und lacht, lacht, lacht. Sie ist seitdem in einer geschlossenen Anstalt und lacht nur noch.“

Die Runde ist so still wie nie. Bis Pineladder trocken feststellt: „Gut, daß das in Calgary und nicht hier passiert ist: So können wir sagen, das liegt außerhalb unseres Aufgabengebietes. Also nichts für uns.“ Und als es weder Widerspruch noch Zustimmung gibt, nur Stille, eine widerlich drückende Stille, da meint Pineladder, wieder ganz der Abteilungsleiter:

„Wir brauchen mal wieder einen richtig schönen Riemen. Ich finde, wir haben schon viel zu lange nicht mehr über das Vogelschutzgebiet Vaseuxsee berichtet. Bei Vögeln gibt es immer was Neues. Vögel sind immer aktuell. Und gerade jetzt im Herbst. Davon haben die Leute nie genug. Das muß also nicht so kurz daherkommen, das kann ruhig ein Sechs-Minuten-Bericht werden. Thema: Unsere Vögel spüren schon den Winter kommen. Mister Harrison, wäre das nicht was für Sie?“

„Keine Frage.“ Meine vorgefertigte Antwort für all die Fälle, in denen ich nicht gleich fertigwerde mit einer Frage. Was soll das? Was qualifiziert gerade mich für einen Bericht über Vögel? Mich interessieren Menschen und sonst nichts auf der Welt.

„Ich gebe Ihnen Fred Anthony als Kameramann mit. Der hat Erfahrungen mit der Tierfilmerei und die nötige Engelsgeduld. Denn Geduld brauchen Sie dafür. Und viel Zeit. Wir werden Sie ganz sicher die nächsten drei Tage nicht hier sehen.“

Damit bin ich verabschiedet und mit meiner Verwunderung allein. Mit diesem Fred Anthony habe ich noch nie zusammengearbeitet. Das ist ein Sonderling, weiß ich nur. Ein stiller Mensch, der lieber mit Tieren zu tun hat als mit Menschen. So Typen sind mir eh suspekt. Denn wer nicht mit Menschen zurechtkommt, der muß eine Macke haben, an der die Mitmenschen sich stoßen. Die Tiere natürlich, die merken so was nicht. Die sind total kritiklos und damit die idealen Ersatzkontakte für Kontaktgestörte.

„Das ist ein Bonbon, was Pineladder Ihnen da gegeben hat. Wir fahren mit meinem Wohnmobil“, bestimmt Fred Anthony. „Denn wir werden nicht dazu kommen heimzufahren oder ins Hotel zu gehen. Wir müssen Tag und Nacht auf Beobachtungsstation bleiben.“

„Vier Mann in einem einzigen Wohnmobil?“

„Wir sind nur zu zweit. Den Kameraassistenten brauchen wir nicht. Mache ich alles selbst. Und den Tonmeister sparen wir uns, weil Sie den Ton machen können. Zeige ich Ihnen. Ist ganz einfach. Wir haben ja Zeit genug.“

Na ja, lieber mit Anthony als mit manchem anderen aus unserer Reportercrew drei Tage und Nächte im Wohnmobil. Bei Anthony bin ich wenigstens sicher, daß er nichts von mir will. Ich bin ja kein Tier.

Ich lasse mich fahren und genieße den Blick in die Landschaft. Feinsandige Strände am Okanagansee, vereinzelte kleine Feriensiedlungen und immer wieder dieses Militärisch-Exakte: die gleichmäßigen Reihen der Obstkulturen. Schon in der Schule haben wir die Obstbäume an ihren Stämmen unterscheiden gelernt: Pfirsiche, Kirschen, Pflaumen, Äpfel. Neuerdings werden immer mehr Weingärten angelegt. Die Fahrt die ganze untere Hälfte des Okanagansees entlang nach Süden, durch Penticton und dann durch das deutlich enger werdende Tal am Shahasee vorüber, fühle ich mich schon selbst wie ein Zugvogel, der sich zu der weiten Reise in den sonnigen Süden aufgemacht hat. Warum muß man so darauf gestoßen werden, daß schon wieder ein schöner Sommer vorüber ist, daß es kalt wird? Und warum mache ich nicht mal eine Reise in den Süden? Jetzt, wo ich Geld genug verdiene, könnte ich mir diesen Luxus leisten. Habe doch keine andere Gelegenheit, mein Geld auszugeben.

Wahnsinn! Der kleine Vaseuxsee ist vor lauter Vögeln kaum noch zu sehen. Die Wasservögel, die hier im Sommer genistet haben, sind jetzt von fremdartigen Besucherseharen aus dem Norden wie zugedeckt. Damit müssen die Einheimischen leben. Der Vaseuxsee ist seit eh und jeh im Herbst wie im Frühjahr die Pausenstation der Zugvögel. So haben wir es schon in der Schule gelernt. Ein beinahe endloses Flimmerflatterbild. Der See ist befiedert, und hin und wieder scheint er abzuheben. Um ein paar elegante Schlingen in die Luft zu legen und sich dann klatschend wieder in sein Bett zu werfen.

„Die Totale können wir nicht brauchen. Die Totale ist nichts fürs Fernsehen. Dafür ist der Bildschirm zu klein. Das gäbe ja nur noch Fliegenschiss auf der Mattscheibe.“ Anthony erklärt selbst dann noch weiter, wenn man ihm nicht widerspricht und sogar zunickt. „Wir machen in Porträtfotografie. Da kann man die einzelnen Arten und ihre charakteristischen Unterschiede ansprechen.“

„Aber ich kenne nichts von diesen Arten. Wie soll ich den Film texten?“

„Mache ich schon. Ich bin gewohnt, daß kein Reporter eine Ahnung hat.“

„Und wozu bin ich dann überhaupt mitgefahren?“

„Das weiß ich auch nicht.“

Wir meiden die offiziellen Beobachtungsplätze, wo sich die Touristen drängen, und fahren direkt ins Sperrgebiet hinein. Anthony zeigt stolz seine Sondererlaubnis.

Drei Tage nur Vögel, da findet man es schon erholsam, mit einem Sonderling sprechen zu können. Wie ich versuche, ihn aufzubauen - mit den bewundernden Bemerkungen, daß er ja bei Kelowna TV ein alter Routinier ist und daß er ein ganz besonderes Händchen für Tiere hat -, entsteht tatsächlich so was wie Vertrautheit. Wenigstens für einen Moment. Während ich mich noch wundere, mit was für simplen Tricks man seine Mitmenschen aufschließen kann, wie mit einem gebogenen Draht als Nachschlüssel, werde ich hellhörig. Was hat Anthony da gesagt? Pineladder hat die Bemerkung gemacht: Den Harrison muß ich mal für ein paar Tage aus dem Verkehr ziehen? In der Redaktionssitzung hatte er gesagt: „Wir werden Sie ganz sicher die nächsten drei Tage nicht hier sehen.“ Das paßt zusammen.

„Und wozu das?“

„Was weiß ich“, will Anthony das Gespräch abbrechen. Er wendet sich wieder seiner Kamera zu, setzt ein anderes Objektiv auf. Ein Supertele von Unterarmlänge.

„Sie wissen mehr als Sie zugeben.“

„Das mag schon sein. Aber alles nur Belangloses. Eben was man so von seinen Mitmenschen zu hören kriegt.“

„Nämlich?“

„Na, beispielsweise so ein Reportertratsch. Mark Evans, der Starreporter vom ‘Kelowna Morning’, hatte ein Gespräch mit Pineladder.“

„Ach. - Wieso? Und wann? Und worüber?“

„Nur mal langsam. Wir spielen doch hier nicht Reporter und Interviewopfer.“

„Die Sache ist für mich äußerst wichtig, Mister Anthony. Deshalb sagen Sie mir bitte, wie es zu diesem Gespräch kam und um was es ging.“ Zu dumm, daß ich niemals zuvor mit diesem komischen Anthony das Gespräch gesucht habe. So kann ich ihn nicht einfach mit Fred anreden, bin auf dieses distanzierte Mister Anthony angewiesen. Einmal so richtig mit ihm einen trinken, das kann man ja auch nicht.

„Die beiden golfen gelegentlich zusammen. Und wenn ich Pineladder richtig verstanden habe, ging es um Sie.“

Mark Evans muß ihm gesagt haben, weswegen ich ihn aufgesucht habe. Was sonst? Also weiß mein Abteilungsleiter, daß ich weiterhin an dem Fall arbeite, von dem er mir die Finger zu lassen geraten hatte. Und er sagt mir nichts. Er schmeißt mich nicht raus. Er hat vermutlich auch nichts nach oben gegeben, sonst wäre ich schon draußen. Er schickt mich nur ins Abseits. Ich soll ein paar Tage nicht zu sehen sein - und nicht weiter recherchieren können. Das ist sehr nobel gehandelt. Muß ich ihm hoch anrechnen. Aber wenn er glaubt, damit Erfolg zu haben, wenn er glaubt, mich auf diese Weise von dem Fall abzubringen, dann täuscht er sich gewaltig.

Fred Anthony ist schon wieder beim Filmen. Seine Kamera hat er durch eine riesige Kunststoffhülle - mit Dämmstoffen ausgekleidet, ein etwas komisch aussehender Eigenbau - völlig geräuschlos gemacht. Da kann ein Vogel einen Meter vor dem Objektiv sitzen, er wird es nicht hören, wenn die Kamera losschnurrt.

Was lehren mich die Vögel? - Sie wissen, wann es Zeit ist aufzubrechen, und sie wissen, wohin sie sich wenden müssen. Und so einheitlich sie aussehen, sie selbst können sich unterscheiden. Sie erkennen, wer zu ihnen gehört und wer nicht. So muß ich auch die Altnazis erkennen können. Wenn sie auch nicht beringt sind. Irgendwas muß an ihnen sein, was dem Ring entspricht, irgendeine Prägung, irgendeine Gemeinsamkeit, ein Kainszeichen auf der Stirn. Ich muß nur genauer hinschauen. Und die Hartnäckigkeit und Engelsgeduld eines Tierfilmers brauche ich.

5

Es scheint nicht viele Deutsche oder Österreicher zu geben, die sich in unsere Welt verlaufen haben. Bisher habe ich nur von einem einzigen gehört. An der Theke, in harmloser Blabla-Recherche. Der Mann sammelt Schlüssel. Seine Überzeugung: Wer alle Schlüssel der Welt hat, dem steht die ganze Welt offen. Nein, das sei kein Hobby, hatte er sich verteidigt, das sei ihm ein Bedürfnis. Im übrigen auch nicht so teuer wie ein Hobby. Es liegen doch überall Schlüssel herum, die nicht mehr gebraucht werden. In jeder Wohnung. Man muß nur herumfragen. „Denn Schlüssel haben ein längeres Leben als Schlösser“, hat er mich bierselig aufgeklärt. „Meist tun die Schlösser es schon bald nicht mehr. Schlüssel sind das, was von uns übrigbleibt, und nicht die Schlösser. Ist das nicht beruhigend?“ Als sein innerer Bierpegel die Hochwassermarke erreicht hatte, verriet er mir, daß er jahrelang gesessen habe.

„Damals. Daheim. In Österreich.“

„Aha, dann bedeutet einem ein Schlüssel natürlich viel.“

„Viel? - Quatsch viel. - Alles, Mann. Denn Schlüssel heißt Freiheit.“

Wann er gesessen habe, wollte ich wissen. - Im Krieg. - Wirklich im Krieg und nicht nach dem Krieg?

„Quatsch nach dem Krieg. Da waren wir doch befreit. Plötzlich waren die Wachmannschaften weg. Und die Amerikaner haben das Lagertor ganz weit aufgemacht. Sperrangelweit aufgemacht.“

Ein Naziopfer also. Das kann ich jetzt nicht brauchen. Ich suche Täter, nicht Opfer. Ist doch immer dasselbe: Wen interessieren schon die Opfer. Die Täter sind die tolleren Figuren. Ich werde weiter herumfragen.

Und heute Abend gehe ich zu Fuß über die Pontonbrücke zum Westufer des Sees. Ein Spaziergänger, das ist unverfänglich. Nein. Das geht nicht. Das wäre die allerauffälligste Art, mich dem Haus des Deutschen zu nähern. Wer geht schon zu Fuß? Aber mit meinem Wagen möchte ich auch nicht hinfahren. Da könnte sich jemand meine Autonummer merken oder zumindest den Typ und die Farbe. Aber so einen roten alten Ford haben doch viele Leute. Trotzdem schlecht.

Am frühen Abend bin ich bei einem Rollerverleih. Ich habe meine alte Lederjacke an und einen Fotoapparat vor dem Bauch hängen, kriege vom Geschäftsführer des Unternehmens einen Integralhelm übergestülpt und setze mich auf den Motorroller. Wie ein Tourist fahre ich langsam und mit vielem Hin- und Herschauen die Benvoulin Road hoch, biege dann nach links ab in die Harvey Avenue und bin gleich drauf auf der Pontonbrücke. Drüben am Hang kann ich das Haus schon sehen, das mir meine Kneipenbekanntschaft beschrieben hat. Das da, das muß es sein. In halber Höhe, mit herrschaftlichem Blick über den Okanagansee. Das habe ich bisher nie bewußt wahrgenommen. Dabei ist es ein Haus, das so wenig in diese Gegend paßt, wie ein Kamel ins Polareis. Ein schweres, weit über die Hauswände hinausgezogenes Dach, mit Holzschindeln gedeckt, auf denen einzelne Felssteine liegen. Ein stumpfwinkliger, behäbiger Giebel, unten weiß getüncht, oben aus dunklem Holz, mit zwei Reihen Balkons übereinander, die über die ganze Breite gehen. Eine Balkonverkleidung aus schnörkelig geschnitzten senkrechten Brettern. Und alles voller Blumenkästen, aus denen eine offenbar liebevoll gepflegte Blütenpracht weiß und blau überquillt.

Bayerischer Stil, so hat er das genannt, mein Mann an der Theke. Bayerischer Stil. Na, meinetwegen. Seinen Namen habe ich schon vergessen. Er hat sich den falschen Namen, den ich ihm genannt habe, hoffentlich auch nicht gemerkt. Wäre eine nutzlose geistige Investition gewesen.

„Das Haus hat sich ein Einwanderer in den frühen zwanziger Jahren gebaut. Der hatte so einen komischen Geschmack“, hatte mein Mann noch zu berichten gewußt. Das ging voll daneben. Der Bauherr konnte noch kein alter Nazi sein. Ich brauchte einen, der nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hierhergekommen ist. Ich wollte schon die Gaststätte wechseln - neues Spiel, neues Glück -, da rückte er endlich mit der eigentlich aufregenden Information heraus: „Das Haus ist im Jahre 1947 aufgekauft worden, von einem Deutschen - kann auch ein Österreicher gewesen sein, wer schaut da durch? -, nachdem es etliche Jahre lang leergestanden hatte. Sah schon sehr schäbig aus. Der Mann muß einen besonderen Narren gefressen haben an diesem bayerischen Stil. Denn er hat das Haus für viel Geld in der alten kuriosen Art restaurieren lassen. Und er wollte nur dieses Haus haben, kein anderes. Obwohl da noch andere Objekte am Hang standen, die zu verkaufen waren. Viel schönere.“

Mehr wußte mein Informant nicht zu berichten. Schade. Aber vielleicht ist das schon Gold wert, was er mir gesagt hat. Ich hätte ihm noch ein zweites Bier ausgeben sollen. Erledigt. Nun bist du selbst dran, William Harrison.

Ich fahre am Ufer ein wenig hin und her, auch mal die eine oder andere Straße ein Stückchen hoch. Ein Tourist, der den optimalen Blick auf den See sucht. Immer wieder verstellen einzelne Häuser und Bäume die Sicht. Ich schaue da und dort durch die Kamera und tue so, als ob ich abdrückte. Ein ernsthafter Hobbyfotograf. Dabei immer nur mit dem einen Gedanken beschäftigt: Wie komme ich auf die unauffälligste Weise ran an den Mann? Es wird mir nichts anderes übrigbleiben, als zu dem bayerischen Haus hochzufahren und an der Tür zu klingeln. Ich könnte nach einer Frau Allenby fragen, die dort einmal gewohnt hat. Behaupte ich einfach. Elizabeth Allenby. Ob der Hausherr mir vielleicht mit einem Hinweis weiterhelfen könne, wo die Dame abgeblieben ist. Ich bin ihr Neffe.

An der Tür steht der Name des neuen Hausherrn: Jakob Wagner. Okay, das ist ein deutscher Name. Obwohl Jakob, das ist doch ein jüdischer Vorname. Das klingt nicht nach einem alten Nazi, eher nach einem von den Nazis Verfolgten. Aber dann hätte er nicht nach dem Krieg, sondern vor dem Krieg hierherkommen müssen. Wird sich alles noch klären. Denn eine Klingel ist auch da. Sie klingelt schrill, sogar draußen deutlich zu hören. Keine Reaktion im Haus. Geduld, Geduld und es noch einmal versucht. Doch nichts tut sich. Links an der Wand die Kachel mit dem komischen Hundebild und der Beschriftung „cave canem“ soll wohl eine besonders witzige Warnung vor dem Haushund sein. Schade, daß ich kein deutsch kann. Das putzige Hundchen mit den krummen Beinen hätte ich gern kennengelernt.

Ich kann hier nicht ewig vor der Tür herumstehen. Ich muß weg hier und die Sache vertagen. Oder ich gehe sie von einer anderen Seite her an. Nachbarn haben manchmal viel übereinander zu sagen. Die räumliche Nähe bringt es mit sich, daß man den anderen nicht leiden kann und ihn nur zu gern schlechtmacht. Also fahre ich an die Villa heran, die etwas unterhalb des bayerischen Hauses an derselben Straße steht.

„Verzeih’n Sie die Störung. Aber ich suche meine Tante, Frau Elizabeth Allenby. Sie muß bis vor kurzem in dem Haus dort oben gewohnt haben. Aber dort ist niemand, der mir Auskunft geben kann.“

„Dort ist schon jemand. Aber der läßt sich nicht sprechen. Ich bin sicher, der ist zuhause. Ein Fremder, ein Einsiedler beinahe. Der läßt keinen Menschen an sich heran. Außer der indianischen Haushälterin, die zweimal die Woche zu ihm ins Haus kommt. Und Ihre Tante, die wohnt da nicht. Die hat dort auch nicht gewohnt. Müßte ich doch wissen. Ich bin hier schon über fünfundzwanzig Jahre.“

„Und der Mann, dieser Jakob Wagner, der wohnt ganz allein in dem großen Haus?“

„Sag’ ich doch. Nur zwei Hunde hat er. Denen muß er wohl die Schnauzen zuhalten, wenn einer klingelt. Ja, die Hunde, die leben mit ihm in dem Haus. Wer sonst will in so einer häßlichen Jahrmarktsbude wohnen? Haben Sie die schweren Felssteine gesehen, die er auf das Dach gelegt hat. Damit es ihm nicht davonfliegt. Der Mann muß wohl viel Wind machen. Ob er sonst noch was macht, das weiß kein Mensch. Wird schon nichts Rechtes sein. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Ich habe keine Zeit. Und ich spreche auch nicht über andere Leute.“

„Ich danke Ihnen“, steige ich wieder auf meinen Roller. „War sowieso nicht reich, meine gute alte Tante.“ Plötzlich habe ich es eilig. Denn da ist mir eine Idee gekommen: Du mußt überprüfen, ob man dieses bayerische Haus von drüben sehen kann. Vom gegenüberliegenden Hang aus. Von der Straße Nr. 33, die zum Big White Mount hinaufführt, wo ich in zwei Monaten wieder skilaufen werde. Und schon bin ich wieder der Tourist, der sich mit seinem Motorroller und mit neugierigem Kopfdrehen durch die Stadt schlängelt. Nur gerade raus aus dem Verkehr und ein kurzes Stück in den Hang hinein, hinauf in den Kiefernwald. Das ist die Stelle. Hier hat der Mann gestanden, als es ihn erwischt hat. Ich drehe und steige ab und stehe neben der Fahrbahn und sehe hinüber zum Westufer des Okanagansees und sehe das Haus mit der Blumenpracht. Mit einem guten Feldstecher wäre von hier aus gut zu beobachten, was sich da drüben tut. Wer ein und aus geht und zu welchen Uhrzeiten. Die meisten Menschen haben ja was Regelmäßiges an sich, was sie verwundbar macht. Bei dem Gedanken meine ich schon zu spüren, wie mir ein kleines Loch in den Hinterkopf geschossen wird. Nur weg von hier. So nicht, so will ich ihn nicht kennenlernen, den Mörder des unbekannten Mannes, der ein Nazijäger war.

6

Die ominöse Stelle an der Straße Nr. 33 ist zu weit weg von dem bayerischen Haus, überlege ich auf der Heimfahrt. Ich besorge mir kein Fernglas. Viel zu gefährlich. Wer dort observiert, wird entdeckt und umgelegt. Ich muß näher ran an das Haus. Am nächsten Morgen bin ich schon kurz nach Sonnenaufgang mit meinem Wagen am Westhang des Sees. Ein einheimischer Wagen ist am wenigsten verdächtig. Und daß ein Jogger aussteigt, in Trainingsanzug und Laufschuhen, und daß er da herumläuft, wo die städtische Bebauung zuende geht, das ist ja nur natürlich. Gesundheitsbewußtheit, Fitness erklärt alles. Ich laufe so, daß ich immer wieder einen Blick auf das Haus von Jakob Wagner werfen kann. Wenn er wirklich so menschenscheu ist, wie der Nachbar sagte, dann muß er sehr früh am Morgen oder sehr spät am Abend herauskommen aus seinem Bau. Denn die beiden Hunde brauchen ja ihren Auslauf. Das Grundstück ist zu klein, hat keinen Garten, der für die Hunde groß genug wäre.

Wenn überhaupt, dann muß er hier hoch gehen. Zu diesem Hügel hin, wo genug freies Gelände für die Tiere ist. Also ist die kleine Kuppe daneben genau der richtige Platz für mich. Hohes Gebüsch, das mir Deckung gibt.