21,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

"Dieses Buch erweitert Ihr Denken von drei auf vier Dimensionen."

Nassim Nicolas Taleb, Autor von "Der schwarze Schwan"

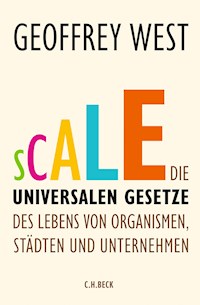

"Scale" ist ein großes Ideen-Buch, das uns neue Welten erschließt, ein intellektuelles Abenteuer, das bislang unverknüpfte Perspektiven und Wissensgebiete miteinander verbindet. Es zeigt, welche universalen Gesetzmäßigkeiten unserem biologischen und sozialen Leben zugrunde liegen, die uns alle auf so einfache wie tief reichende Weise miteinander verbinden. Wer wissen will, wie die Welt wirklich funktioniert, muss dieses Buch lesen.

Am Anfang stand die Faszination von Altern und Sterblichkeit. Mit der Präzision des Physikers hat West die Frage, warum wir so lange leben, wie wir leben, und nicht länger, zu beantworten versucht. Das Ergebnis war erstaunlich: West entdeckte, dass trotz bestehender Unterschiede alle Säugetiere skalierte Versionen voneinander sind. Kennt man die Größe eines Säugetiers, so kann man vom täglichen Nahrungsverbrauch über die Dauer des Reifungsprozesses bis hin zur Lebensspanne alles herausbekommen, was man über das betreffende Tier wissen will.

Seine für die Biologie bahnbrechende Forschung hat West auf andere Felder angewendet, insbesondere auf Städte und Unternehmen. In "Scale" schlägt er vor, einige der großen Probleme, mit denen wir ringen - von der rasanten Verstädterung, dem Bevölkerungswachstum bis zum Verständnis von Krebs sowie den Ursachen von Altern und Tod -, auf der Basis eines ganzheitlichen Ansatzes anzugehen. Nur so gelangen wir zu Erkenntnissen und Strategien, mit denen wir diese großen globalen Herausforderungen auch bewältigen können.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

GEOFFREY WEST

SCALE

Die universalen Gesetze des Lebens von Organismen, Städten und Unternehmen

Aus dem Englischen von Jens Hagestedt

C.H.BECK

ZUM BUCH

Am Anfang stand die Faszination von Altern und Sterblichkeit. Mit der Strenge und Präzision des Physikers hat West die Frage, warum wir so lange leben, wie wir leben, und nicht länger, zu beantworten versucht. Das Ergebnis war erstaunlich und veränderte die Wissenschaft: West entdeckte, dass trotz bestehender Unterschiede alle Säugetiere skalierte Versionen voneinander sind. Kennt man die Größe eines Säugetiers, so kann man vom täglichen Nahrungsverbrauch, über die Herzfrequenz, die Dauer des Reifungsprozesses bis hin zur Lebensspanne alles herausbekommen, was man über das betreffende Tier wissen will.

Seine für die Biologie bahnbrechende Forschung hat West auf andere Felder angewendet, insbesondere auf Städte und Unternehmen. In Scale schlägt er vor, einige der großen Probleme, mit denen wir heute ringen – von der rasanten Verstädterung, dem Bevölkerungswachstum und der ungesicherten Zukunftsfähigkeit des Planeten bis zum Verständnis von Krebs, Stoffwechsel sowie den Ursachen von Altern und Tod –, auf der Basis seines ganzheitlichen Ansatzes anzugehen. Nur so, das ist Wests Überzeugung, gelangen wir zu den Erkenntnissen und Strategien, mit denen wir diese großen globalen Herausforderungen auch bewältigen können.

ÜBER DEN AUTOR

Geoffrey West ist ein Pionier auf dem Feld der Komplexitätsforschung, der Wissenschaft von Systemen und Netzwerken. Der Physiker ist Professor am Santa Fe Institute, dessen Präsident er von 2005 bis 2009 war, sowie Gastprofessor an der Oxford University, dem Imperial College und der Nanyang Technischen Universität in Singapur. Für seine Forschung wurde er mit zahlreichen, international renommierten Preisen ausgezeichnet. Im Jahr 2006 wurde er vom Time Magazine zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt gerechnet.

INHALT

1: DAS GROSSE GANZE

1. EINFÜHRUNG

2. WIR LEBEN IN EINER EXPONENTIELL WACHSENDEN SOZIOÖKONOMISCHEN URBANISIERTEN WELT

3. LEBEN UND TOD

4. ENERGIE, STOFFWECHSEL UND ENTROPIE

5. ES KOMMT WIRKLICH AUF DIE GRÖSSE AN: SKALIERUNG UND NICHTLINEARES VERHALTEN

6. SKALIERUNG UND KOMPLEXITÄT: EMERGENZ, SELBSTORGANISATION UND RESILIENZ

7. SIE SIND DIE GESAMTHEIT IHRER NETZWERKE: WACHSTUM VON DER ZELLE BIS ZUM WAL

8. STÄDTE UND GLOBALE NACHHALTIGKEIT: INNOVATION UND ZYKLEN VON SINGULARITÄTEN

9. UNTERNEHMEN

2: DAS MASS ALLER DINGE – Eine Einführung in das Skalieren

1. VON GODZILLA ZU GALILEO GALILEI

2. FALSCHE VORSTELLUNGEN VON SKALIERUNG: SUPERMAN

3. GRÖSSENORDNUNGEN, LOGARITHMEN, ERDBEBEN UND DIE RICHTER-SKALA

4. EISEN STEMMEN UND GALILEI TESTEN

5. INDIVIDUELLE LEISTUNG UND ABWEICHUNGEN VON DEN ERRECHNETEN WERTEN: DER STÄRKSTE MANN DER WELT

6. WEITERE FALSCHE VORSTELLUNGEN VON SKALIERUNG: DROGEN- UND MEDIKAMENTENDOSIERUNGEN (LSD BEI ELEFANTEN, TYLENOL BEI BABYS)

7. DER BMI, QUETELET, DER DURCHSCHNITTSMENSCH UND SOZIALE PHYSIK

8. INNOVATION UND DIE GRENZEN DES WACHSTUMS

9. DIE «GREAT EASTERN», BREITSPUREISENBAHNEN UND DER BEMERKENSWERTE ISAMBARD KINGDOM BRUNEL

10. WILLIAM FROUDE UND DIE URSPRÜNGE DER MODELLBILDUNGSTHEORIE

11. ÄHNLICHKEIT: DIMENSIONSLOSE UND SKALENINVARIANTE ZAHLEN

3: DIE SIMPLIZITÄT UND KOMPLEXITÄT DES LEBENS

1. VON QUARKS UND STRINGS ZU ZELLEN UND WALEN

2. STOFFWECHSELRATE UND NATÜRLICHE SELEKTION

3. DIE SIMPLIZITÄT, DIE DER KOMPLEXITÄT ZUGRUNDE LIEGT: KLEIBERS GESETZ, SELBSTÄHNLICHKEIT UND SKALENEFFEKTE

4. ALLGEMEINGÜLTIGKEIT UND DIE DAS LEBEN BEHERRSCHENDE MAGISCHE ZAHL 4

5. ENERGIE, EMERGENTE GESETZE UND DIE HIERARCHIE DES LEBENS

6. NETZWERKE UND DER URSPRUNG DER ALLOMETRISCHEN ¼-POTENZ-SKALIERUNG

7. PHYSIK TRIFFT BIOLOGIE: ÜBER DAS WESEN VON THEORIEN, MODELLEN UND ERKLÄRUNGEN

8. NETZWERKPRINZIPIEN UND DER URSPRUNG DER ALLOMETRISCHEN SKALIERUNG

I. Raumerfüllung

II. Invarianz der endständigen Einheiten

III. Optimierung

9. DIE STOFFWECHSELRATEN UND KREISLAUFSYSTEME VON SÄUGETIEREN, PFLANZEN UND BÄUMEN

10. EXKURS ÜBER NIKOLA TESLA, IMPEDANZANPASSUNG UND AC/DC

11. ZURÜCK ZU DEN STOFFWECHSELRATEN, DEN SCHLAGENDEN HERZEN UND DEN HERZ-KREISLAUF-SYSTEMEN

12. SELBSTÄHNLICHKEIT UND DIE HERKUNFT DER MAGISCHEN ZAHL 4

13. FRAKTALE: DER RÄTSELHAFTE FALL DER LÄNGER WERDENDEN GRENZEN

4: DIE VIERTE DIMENSION DES LEBENS – Wachstum, Altern und Tod

1. DIE VIERTE DIMENSION DES LEBENS

2. WARUM GIBT ES KEINE SÄUGETIERE VON DER GRÖSSE WINZIGER AMEISEN?

3. UND WARUM GIBT ES KEINE RIESIGEN SÄUGETIERE VON DER GRÖSSE GODZILLAS?

4. WACHSTUM

5. DIE ERDERWÄRMUNG, DIE EXPONENTIELLE SKALIERUNG DER TEMPERATUR UND DIE STOFFWECHSELTHEORIE DER ÖKOLOGIE

6. ALTERN UND STERBLICHKEIT

I. Nachtgedanken in der Stunde des Wolfs

II. Morgendämmerung und Rückkehr zum Tageslicht

III. Tageslicht

IV. Zu einer quantifizierenden Theorie von Altern und Sterben

V. Berechnungen, Tests und Folgerungen: Verlängerung der Lebensdauer

A. Temperatur und Verlängerung der Lebensdauer

B. Die Gesamtzahl der Herzschläge und das Tempo des Lebens

C. Kalorienbeschränkung und Verlängerung der Lebensdauer

5: VOM ANTHROPOZÄN ZUM URBANOZÄN – Ein von Städten dominierter Planet

1. LEBEN IN EXPONENTIELL SICH AUSDEHNENDEN UNIVERSEN

2. STÄDTE, URBANISIERUNG UND GLOBALE NACHHALTIGKEIT

3. EXKURS: WAS GENAU IST EIN EXPONENTIAL?

4. DER AUFSTIEG DER INDUSTRIESTADT UND DAS UNBEHAGEN IN IHR

5. MALTHUS, NEO-MALTHUSIANER UND DIE GROSSEN INNOVATIONSOPTIMISTEN

6. IT’S ALL ENERGY, STUPID!

6: PRÄLUDIUM ZU EINER STÄDTEWISSENSCHAFT

1. SIND STÄDTE UND UNTERNEHMEN NICHTS ANDERES ALS SEHR GROSSE ORGANISMEN?

2. DIE HEILIGE JANE UND DIE DRACHEN

3. ZWISCHENBEMERKUNG: MEINE PERSÖNLICHEN ERFAHRUNGEN MIT GARTEN- UND RETORTENSTÄDTEN

4. ZWISCHENERGEBNIS UND FAZIT

7: AUF DEM WEG ZU EINER STÄDTEWISSENSCHAFT

1. STÄDTE SKALIEREN

2. STÄDTE UND SOZIALE NETZWERKE

3. WELCHES SIND DIESE NETZWERKE?

4. STÄDTE: KRISTALLE ODER FRAKTALE?

5. STÄDTE ALS GROSSE SOZIALE BRUTKÄSTEN

It’s a Small World: Stanley Milgram und das Kleine-Welt-Phänomen

Stadtpsychologie: Die Last des Lebens in der Großstadt

6. WIE VIELE ENGE FREUNDE HABEN SIE WIRKLICH? DUNBAR UND SEINE ZAHLEN

7. WÖRTER UND STÄDTE

8. DIE FRAKTALE STADT: DAS SOZIALE MIT DEM MATERIELLEN VERBINDEN

8: KONSEQUENZEN UND VORAUSSAGEN – Von Mobilität und Lebenstempo zu sozialer Vernetzung, Diversität, sozialem Stoffwechsel und Wachstum

1. DIE BESCHLEUNIGUNG DES LEBENS

2. LEBEN AUF EINEM IMMER SCHNELLER ROTIERENDEN LAUFBAND: DIE STADT ALS ZEITSCHRUMPFUNGSMASCHINE

3. PENDLERZEITEN UND GRÖSSE DER STÄDTE

4. DAS STEIGENDE GEHTEMPO

5. SIE SIND NICHT ALLEIN: HANDYS ALS DETEKTOREN MENSCHLICHEN VERHALTENS

6. VERIFIZIERUNG DER THEORIE: SOZIALE VERNETZUNG IN STÄDTEN

7. DIE GESETZMÄSSIGKEIT DER FORTBEWEGUNG IN STÄDTEN

8. MEHRLEISTER UND MINDERLEISTER

9. REICHTUM, INNOVATION, KRIMINALITÄT UND BELASTBARKEIT: INDIVIDUALITÄT UND RANG VON STÄDTEN

10. NACHHALTIGKEIT: EIN KURZER EXKURS ZUM THEMA WASSER

11. DIE SOZIOÖKONOMISCHE DIVERSITÄT DER GESCHÄFTLICHEN AKTIVITÄTEN IN STÄDTEN

12. WACHSTUM UND STOFFWECHSEL DER STÄDTE

9: AUF DEM WEG ZU EINER UNTERNEHMENSWISSENSCHAFT

1. IST WALMART EIN HOCHSKALIERTER TANTE-EMMA-LADEN?

2. DER MYTHOS VOM UNBEGRENZTEN WACHSTUM

3. DIE ERSTAUNLICHE EINFACHHEIT DER STERBLICHKEIT VON UNTERNEHMEN

4. REQUIESCANT IN PACE

5. WARUM UNTERNEHMEN STERBEN, STÄDTE ABER NICHT

10: DIE VISION EINER GANZHEITLICHEN THEORIE DER NACHHALTIGKEIT

Immer schneller rotierende Laufbänder, Innovationszyklen und Singularitäten zu endlichen Zeitpunkten

NACHWORT

1. WISSENSCHAFT FÜR DAS 21. JAHRHUNDERT

2. TRANSDISZIPLINARITÄT, KOMPLEXE SYSTEME UND DAS SANTA FE INSTITUTE

3. BIG DATA: PARADIGMA 4.0 ODER NUR 3.1?

POSTSKRIPTUM UND DANKSAGUNG

ANMERKUNGEN

DAS GROSSE GANZE

DAS MASS ALLER DINGE

DIE SIMPLIZITÄT UND KOMPLEXITÄT DES LEBENS

DIE VIERTE DIMENSION DES LEBENS

VOM ANTHROPOZÄN ZUM URBANOZÄN

PRÄLUDIUM ZU EINER STÄDTEWISSENSCHAFT

AUF DEM WEG ZU EINER STÄDTEWISSENSCHAFT

KONSEQUENZEN UND VORAUSSAGEN

AUF DEM WEG ZU EINER UNTERNEHMENSWISSENSCHAFT

DIE VISION EINER GANZHEITLICHEN THEORIE DER NACHHALTIGKEIT

NACHWORT

NACHWEIS DER ABBILDUNGEN

PERSONENREGISTER

FürJacquelineJoshua und DevorahundDora und Alfin Dankbarkeit und Liebe

1

DAS GROSSE GANZE

1. EINFÜHRUNG

Leben ist wahrscheinlich das komplexeste und facettenreichste Phänomen, das es im Universum gibt. Es manifestiert sich in einer außerordentlichen Mannigfaltigkeit von Formen, Funktions- und Verhaltensweisen und in einer enormen Bandbreite von Größenordnungen. Man schätzt beispielsweise, dass es auf unserem Planeten mehr als acht Millionen Arten von Organismen gibt,[1] vom kleinsten, weniger als ein billionstel Gramm wiegenden Bakterium bis zum Blauwal mit einem Gewicht von bis zu zweihundert Millionen Gramm. In einem tropischen Urwald in Brasilien würden Sie auf einer Fläche von der Größe eines Fußballfeldes mehr als hundert verschiedene Arten von Bäumen und Tausende Arten von Insekten finden. Oder denken Sie an die erstaunlichen Unterschiede in der Weise, wie all diese Arten ihr Leben leben: wie sie gezeugt und geboren werden, wie sie sich fortpflanzen und wie sie sterben. Viele Bakterien leben nur eine Stunde lang und benötigen nur ein zehnbillionstel Watt, um am Leben zu bleiben, während Wale älter als hundert Jahre werden können und für ihren Stoffwechsel mehrere hundert Watt benötigen.[2] Und neben dieser wunderbaren Tapisserie biologischen Lebens gibt es ja noch die erstaunliche Vielfalt sozialen Lebens, die wir Menschen dem Planeten beschert haben, vor allem in Form von Städten und all den Phänomenen, die sie beherbergen, vom Handel über die Architektur bis zur Mannigfaltigkeit der Kulturen und den unzähligen Freuden und Leiden jedes ihrer Einwohner.

Wenn Sie die Komplexität eines dieser Phänomenbereiche mit der überaus einfachen Ordnung des Sonnensystems vergleichen, oder mit dem Gleichmaß, mit dem Ihrer Armbanduhr oder Ihrem iPhone zufolge die Zeit verrinnt, dann fragen Sie sich vielleicht, ob jener Komplexität ebenfalls eine (und sei es auch verborgene) Ordnung zugrunde liegt. Kann es sein, dass alle Organismen, ja alle komplexen Systeme, von den Pflanzen über die Tiere bis zu den Städten und Unternehmen, einigen wenigen einfachen Gesetzen gehorchen? Oder ist das Schauspiel, das sich in den Wäldern, Savannen und Städten der Erde abspielt, nur eine Abfolge zufälliger Ereignisse, diktiert von Laune und Willkür? Ist es angesichts der Launenhaftigkeit des evolutionären Prozesses, der diese ganze Vielfalt hervorgebracht hat, nicht unwahrscheinlich, dass sich eine Gesetzmäßigkeit herausgebildet haben könnte? Schließlich hat sich doch jeder der zahllosen Organismen, die die Biosphäre ausmachen, jedes seiner Subsysteme, jedes Organ, jeder Zelltyp und jedes Genom in seiner besonderen Umweltnische auf einem eigenen Weg und im Prozess der natürlichen Selektion entwickelt!

Werfen Sie jetzt bitte einen Blick auf die Diagramme der Abbildungen 1 bis 4. Jedes stellt eine bekannte Größe dar, die in Ihrem Leben eine wichtige Rolle spielt und hier jeweils einer anderen Größe gegenübergestellt ist. Im ersten Diagramm ist die Stoffwechselrate – die Nahrungsmenge, die jeden Tag benötigt wird, um am Leben zu bleiben – dem Körpergewicht einer Reihe von Tieren gegenübergestellt. Im zweiten ist die Anzahl der Herzschläge über die gesamte Lebensdauer ebenfalls dem Körpergewicht einer Reihe von Tieren gegenübergestellt. Im dritten ist die Zahl der Patente, die in einer Stadt erworben wurden, deren Einwohnerzahl gegenübergestellt. Und im vierten und letzten Diagramm sind Eigenkapital und Einnahmen börsennotierter Unternehmen der Zahl ihrer Beschäftigten gegenübergestellt.

Sie brauchen kein Mathematiker oder Experte auf einem der vier Spezialgebiete zu sein, um auf den ersten Blick zu erkennen, dass diese Diagramme, obwohl sie einige der komplexesten Phänomene darstellen, mit denen wir es im Leben zu tun haben, jeweils eine außerordentlich einfache Gesetzmäßigkeit aufzeigen. Wie durch ein Wunder haben sich die Daten in nahezu geraden Linien angeordnet, statt sich regellos über die Fläche zu verteilen, wie man es aufgrund der historischen und geographischen Singularität jeder Tierart, jeder Stadt und jedes Unternehmens hätte erwarten können. Vielleicht am erstaunlichsten ist Abbildung 2, weil sie zeigt, dass die durchschnittliche Anzahl der Herzschläge über die gesamte Lebensdauer bei allen Säugetieren ungefähr gleich groß ist, obwohl kleine Säugetiere, wie Mäuse, nur wenige Jahre leben, während große, wie Wale, bis zu hundert Jahre alt werden können.

Beispiele für Skalierungskurven, die zum Ausdruck bringen, wie messbare Merkmale von Pflanzen, Tieren, Ökosystemen, Städten und Unternehmen mit deren Größe skalieren: (1) illustriert, wie sich die Stoffwechselrate,[3] (2), wie sich die Anzahl der Herzschläge über die gesamte Lebensdauer[4] zum Körpergewicht eines Tieres verhält; (3) illustriert, wie sich die Zahl der Patente, die in einer Stadt erworben wurden,[5] zu deren Einwohnerzahl verhält, und (4) illustriert, wie sich Kapital und Einnahmen eines Unternehmens[6] zur Zahl seiner Beschäftigten verhalten. Man beachte, dass diese Diagramme eine enorme Bandbreite von Größenordnungen abdecken: Beispielsweise ist sowohl beim Körpergewicht (von Mäusen bis zu Elefanten) als auch bei der Beschäftigtenzahl (von Ein-Personen-Unternehmen bis zu Großunternehmen wie Walmart und Exxon) der höchste Wert etwa eine Million Mal so hoch wie der niedrigste. Damit all diese Tierarten, Städte und Unternehmen von den Diagrammen erfasst werden können, wächst die Größenordnung auf jeder Achse jeweils mit dem Faktor 10.

Die Beispiele der Abbildungen 1 bis 4 sind nur eine Auswahl aus einer sehr großen Zahl solcher Skalierungsverhältnisse, die für fast jedes messbare Merkmal von Pflanzen, Tieren, Ökosystemen, Städten und Unternehmen quantifizieren, wie es mit der Größe des Phänomens skaliert. Sie werden in meinem Buch vielen weiteren solcher Skalierungsverhältnisse begegnen. Die Existenz dieser bemerkenswerten Gesetzmäßigkeiten deutet stark darauf hin, dass es einen gemeinsamen Bezugsrahmen für die sich stark voneinander unterscheidenden hochkomplexen Phänomene gibt und dass die Dynamik, das Wachstum und die Organisation von Pflanzen, Tieren, menschlichem Sozialverhalten, Städten und Unternehmen ähnlichen allgemeinen «Gesetzen» unterliegen.

Das ist das Hauptthema des Buches. Ich werde erläutern, was es mit diesen Skalierungsgesetzen auf sich hat, woher sie entspringen, wie sie alle miteinander zusammenhängen, inwiefern sie ein tiefes und umfassendes Verständnis zahlreicher Aspekte des Lebens ermöglichen, aber uns schließlich auch mit der Herausforderung konfrontieren, die Zukunftsfähigkeit des Planeten zu sichern. Zusammengenommen gewähren uns diese Gesetze einen Einblick in grundlegende Prinzipien, die möglicherweise zur Erarbeitung eines quantifizierenden Ansatzes für die Auseinandersetzung mit einer Vielzahl wichtiger Fragen aus Wissenschaft und Gesellschaft führen können.

Dieses Buch handelt von einer Art zu denken, es stellt große Fragen und gibt wichtige Antworten auf einige dieser großen Fragen. Es schlägt vor, einige der großen Herausforderungen und Probleme, mit denen wir heute ringen – von der rasanten Urbanisierung, vom Bevölkerungswachstum und von der ungesicherten Zukunftsfähigkeit des Planeten bis zum Verständnis von Krebs, Stoffwechsel und den Ursachen von Altern und Tod –, auf der Basis eines ganzheitlichen Ansatzes anzugehen. Das Buch handelt von den bemerkenswerten Ähnlichkeiten in der Funktionsweise, in Organisation, Struktur und Dynamik von menschlichen Körpern, Tumoren, Städten und Unternehmen, die all diese Phänomene als Variationen über ein einziges Thema erscheinen lassen. Eine allen gemeinsame Eigenschaft ist, dass sie hochkomplex sind und aus sehr vielen einzelnen Komponenten, seien es Moleküle, Zellen oder menschliche Individuen, bestehen, die durch vernetzte Strukturen über mehrere räumliche und zeitliche Größenordnungen hinweg interagieren. Einige dieser Netzwerke, wie unser Kreislaufsystem und das Straßennetz einer Stadt, sind sichtbar und materiell-konkret, während andere, etwa soziale Netzwerke, Ökosysteme und das Internet, eher abstrakter oder virtueller Natur sind.

Dieser umfassende Ansatz erlaubt uns, ein faszinierendes Spektrum von Fragen in Angriff zu nehmen, von denen einige meine Forschungsinteressen beeinflusst haben und – auf manchmal spekulative Weise – in den folgenden Kapiteln behandelt werden. Hier eine Auswahl:

Warum können wir bis zu 120 Jahre alt werden, aber nicht 1000 oder eine Million? Warum sterben wir überhaupt, und was begrenzt unsere Lebenserwartung? Kann diese aus den Eigenschaften der Zellen und der komplexen Moleküle errechnet werden, aus denen unser Körper besteht? Wenn ja, können diese Eigenschaften verändert und kann dadurch unsere Lebenserwartung gesteigert werden?

Warum leben Mäuse, die aus mehr oder minder demselben Stoff gemacht sind wie wir, nur zwei oder drei Jahre, Elefanten aber bis zu 75? Und warum ist trotz dieser Differenz die Anzahl der Herzschläge über die gesamte Lebensspanne bei Elefanten, Mäusen und – mit einer Ausnahme – allen anderen Säugetieren mit ungefähr 1,5 Milliarden annähernd gleich groß?[7]

Warum skalieren Organismen und Ökosysteme, von Körperzellen bis hin zu Wäldern, in bemerkenswert einheitlicher, systematischer und voraussagbarer Weise? Wie kommt es zu der magischen Zahl 4, die einen Großteil der Physiologie und der Lebensgeschichte dieser Phänomene – Wachsen und Zugrundegehen – zu beherrschen scheint?

Warum wachsen wir irgendwann nicht mehr weiter? Warum müssen wir jeden Tag acht Stunden schlafen? Und warum erkranken wir viel seltener an Tumoren als Mäuse, Wale aber fast nie?

Warum halten sich fast alle Unternehmen nur relativ wenige Jahre, während Städte immer weiter wachsen und dem Schicksal entgehen, das selbst marktbeherrschende, scheinbar unverwundbare Unternehmen ereilt? Können wir die ungefähre Lebenserwartung von Unternehmen voraussagen?

Können wir eine Wissenschaft von Städten und Unternehmen erarbeiten, die ihre Dynamik, ihr Wachstum und ihre Entwicklung in quantitativ voraussagbarer Weise versteht?

Gibt es eine maximale Größe von Städten? Oder eine optimale Größe? Gibt es eine maximale Größe von Pflanzen und Tieren? Könnte es riesige Insekten und gigantische Megastädte geben?

Warum wird das Leben immer schnelllebiger, und warum muss sich die Innovationsrate weiter beschleunigen, um sozioökonomisches Leben aufrechtzuerhalten?

Wie lässt sich sicherstellen, dass unsere menschengemachten Systeme, die sich erst in den letzten zehntausend Jahren entwickelt haben, weiterhin mit der Jahrmilliarden alten natürlichen biologischen Welt koexistieren können? Können wir dynamische, innovative, von Ideen und der Schaffung von Wohlstand lebende Gesellschaften bleiben, oder sind wir dazu verurteilt, dereinst auf einem verwüsteten, von Slums und Konflikten beherrschten Planeten zu leben?

Bei der Behandlung von Fragen wie diesen werde ich in transdisziplinärem Geist Ideen aus verschiedenen Wissenschaften zusammenführen. Ich werde grundlegende Fragen der Biologie mit solchen der Sozial- und der Wirtschaftswissenschaften in Beziehung setzen, und das frank und frei aus der Perspektive und mit den Augen eines Vertreters der theoretischen Physik. Dabei werde ich auch die wegweisende Rolle ansprechen, die derselbe Skalierungsansatz bei der Entwicklung eines ganzheitlichen Bildes von den Elementarteilchen und den Fundamentalkräften der Natur gespielt hat. Deren Bedeutung für die Entstehung des Universums nach dem Urknall wird dabei nicht unerwähnt bleiben. Wo es angebracht ist, werde ich in diesem Geist auch spekulativ und provokativ sein. In der Hauptsache basiert jedoch fast alles, was ich darstelle, auf etablierten wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Obwohl viele oder gar die meisten dargestellten Forschungsergebnisse ihren Ursprung in Beweisen und Herleitungen haben, die in der Sprache der Mathematik formuliert sind, ist das Buch im Geiste dezidiert nichttechnisch; es ist didaktisch und für den sprichwörtlichen «intelligenten Laien» geschrieben. Ein gewisses Maß an dichterischer Freiheit muss daher in Kauf genommen werden, und ich bitte meine Kollegen aus der Wissenschaft, nicht allzu kritisch zu sein, wenn sie glauben, meine Übersetzung der mathematischen oder fachspezifischen Sprache in die Umgangssprache habe die Dinge allzu sehr vereinfacht. Leser mit Affinität zur Mathematik verweise ich auf die in den Endnoten angegebene technische Literatur.

2. WIR LEBEN IN EINER EXPONENTIELL WACHSENDEN SOZIOÖKONOMISCHEN URBANISIERTEN WELT

Ein zentrales Thema des Buches ist die überragende Bedeutung, die Städte für die Zukunft der Erde haben. Die Städte sind zur Quelle der größten Probleme geworden, vor die die Menschen den Planeten gestellt haben, seit sie in Gesellschaften leben. Die Zukunft der Menschheit und der Erde ist untrennbar mit dem Schicksal unserer Städte verbunden. Die Städte sind die Schmelztiegel der Zivilisation, die Drehscheiben der Innovation, die Motoren für die Schaffung von Wohlstand, die Zentren der Macht und die Magneten, die die kreativen Individuen anziehen. Sie haben aber auch eine Schattenseite: Vor allem in ihnen sind Armut, Krankheit und Kriminalität zu Hause, sie verbrauchen am meisten Energie und Ressourcen und verschmutzen die Umwelt am meisten. Die rasante Urbanisierung und die sich beschleunigende sozioökonomische Entwicklung haben zu vielfältigen globalen Problemen geführt, vom Klimawandel und seinen Folgen für die Umwelt bis zu den noch am Anfang stehenden Krisen beim Zugang zu Nahrung, Energie und Wasser, im Gesundheitswesen, auf den Finanzmärkten und in der Weltwirtschaft.

Angesichts dieser Doppelnatur der Städte als einerseits der Quelle vieler unserer größten Probleme und andererseits des Reservoirs von Kreativität und damit der Quelle für die Lösung jener Probleme drängt sich die Frage auf, ob es eine «Städtewissenschaft» geben kann, die es erlaubt, Dynamik, Wachstum und Entwicklung von Städten zu analysieren und vorauszusagen. Für den Entwurf einer seriösen Strategie zur Sicherung langfristiger Nachhaltigkeit wäre dies von entscheidender Bedeutung, insbesondere deshalb, weil die überwältigende Mehrheit der Menschen in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts in Städten wohnen wird, viele von ihnen in Millionenstädten von nie dagewesener Größe.

Keine der Herausforderungen und Gefahren, denen wir uns gegenübersehen, ist neu. Sie alle waren uns zumindest seit den Anfängen der industriellen Revolution gegenwärtig, und nur aufgrund des exponentiellen Tempos der Urbanisierung erscheinen sie uns seit kurzem wie ein Tsunami, der uns unter sich zu begraben droht. Es liegt in der Natur einer exponentiellen Expansion, dass die Zukunft uns immer schneller erreicht und vor oft unvorhergesehene Probleme stellt, deren Gefährlichkeit wir erst erkennen, wenn es zu spät ist. So sind wir uns erst in jüngerer Zeit der Erderwärmung bewusst geworden, der langfristigen Veränderungen der Umwelt, der Umweltverschmutzung und der darin liegenden Gefahren auch für unsere Gesundheit, der Endlichkeit der Vorräte an Energie, Wasser und anderen Ressourcen, der Instabilität der Finanzmärkte und so weiter. Und selbst nachdem wir begonnen hatten, uns diesen Herausforderungen zu stellen, haben wir immer noch geglaubt, es handle sich um vorübergehende Fehlentwicklungen, die korrigiert werden würden. Insofern überrascht es nicht, dass die meisten Politiker und Ökonomen weiterhin ziemlich optimistisch sind und annehmen, auf lange Sicht würden wie in der Vergangenheit unser Einfallsreichtum und unsere Fähigkeit zur Innovation triumphieren. Ich bin da nicht so sicher und werde dies an späterer Stelle begründen.

Seit es uns gibt und bis vor relativ kurzer Zeit haben die meisten Menschen in nichtstädtischen Umgebungen gelebt. Noch vor zweihundert Jahren waren die Vereinigten Staaten im Wesentlichen ein Agrarland: Nur vier Prozent der Bevölkerung lebten in Städten, während es heute mehr als 80 Prozent sind. Ähnliches gilt für fast alle entwickelten Länder, wie Frankreich, Australien und Norwegen, aber auch für viele, die noch nicht so weit sind, wie etwa Argentinien, der Libanon und Libyen. Es gibt heute auf der Erde kein einziges Land mehr, dessen Bevölkerung zu nur vier Prozent in Städten lebt; selbst Burundi, vielleicht das ärmste und am wenigsten entwickelte Land, ist zu mehr als zehn Prozent urbanisiert. 2006 überschritt der Planet eine bemerkenswerte historische Schwelle: In diesem Jahr lebte erstmals mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in urbanen Zentren – 1950 waren es nur 30 Prozent und Anfang des 20. Jahrhunderts gar nur 15 Prozent gewesen. Es wird erwartet, dass diese Quote bis 2050 auf über 75 Prozent steigen wird, weil weitere gut zwei Milliarden Menschen, vor allem in China, Indien, Südostasien und Afrika, in die Städte ziehen werden.[8]

Zwei Milliarden – das ist eine gewaltige Zahl. Sie besagt, dass in den nächsten gut dreißig Jahren im Durchschnitt wöchentlich ungefähr eineinhalb Millionen Menschen in die Städte ziehen werden. Stellen Sie sich vor, was das bedeutet: Heute ist der 24. August; bis zum 24. Oktober wird es auf dem Planeten das Äquivalent eines weiteren New Yorker Ballungsraumes geben, bis Weihnachten noch eines, bis 24. Februar ein drittes, und so weiter … Von heute an bis Mitte des Jahrhunderts wird die Erde unausweichlich etwa alle zwei Monate durch einen weiteren New Yorker Großraum «bereichert», wobei wir wohlgemerkt von 15 Millionen Menschen sprechen, nicht nur von den 8 Millionen, die New York City an Einwohnern hat.

Das vielleicht erstaunlichste und ehrgeizigste Urbanisierungsprogramm auf dem Planeten läuft in China, wo die Regierung im Eiltempo in den nächsten 20 bis 25 Jahren bis zu 300 neue Millionenstädte aus dem Boden stampfen will. Bisher war China in Sachen Urbanisierung und Industrialisierung langsam, jetzt aber macht das Land verlorene Zeit wieder wett. Nachdem das Reich der Mitte noch 1950 zu nur zehn Prozent urbanisiert war, hat es im vergangenen Jahr die Marke von 50 Prozent überschritten. Beim gegenwärtigen Tempo werden in den nächsten 20 bis 25 Jahren mehr als 300 Millionen Menschen, das heißt so viele, wie die Vereinigten Staaten an Einwohnern haben, in Städte ziehen. Und Indien und Afrika stehen dem kaum nach. Es wird die bei weitem größte Wanderungsbewegung von Menschen sein, die es auf dem Planeten je gegeben hat. Sie wird aber sehr wahrscheinlich einmalig bleiben. Die sich daraus ergebenden Probleme für den Zugang zu Energie und Rohstoffen und die enormen Belastungen für das soziale Gefüge auf der ganzen Welt machen schon in der Vorstellung schwindelig, werden aber in kurzer Zeit bewältigt werden müssen. Und jeder wird davon betroffen sein.

3. LEBEN UND TOD

Das unbegrenzte exponentielle Wachstum der Städte steht in Gegensatz zu dem, was wir in der Welt der Biologie sehen: Die meisten Organismen, uns eingeschlossen, wachsen schnell, wenn sie jung sind, dann immer langsamer, bis sie überhaupt nicht mehr wachsen und schließlich sterben. Die meisten Unternehmen haben eine ähnliche Geschichte; fast alle verschwinden irgendwann. Nicht so jedoch die meisten Städte. Trotzdem werden sowohl auf Städte als auch auf Unternehmen oftmals biologische Begriffe angewendet. So ist häufig von der «DNA des Unternehmens» zu lesen, vom «Stoffwechsel der Stadt» und von der «Ökologie des Marktes». Sind das nur Metaphern, oder verweisen sie auf eine reale wissenschaftliche Substanz? Sind Städte und Unternehmen, die ja gleichermaßen biologische Wurzeln und somit viele gemeinsame Merkmale haben, riesige Organismen, und, wenn ja, inwieweit?

Städte haben natürlich auch Eigenschaften, die nicht biologischer Natur sind; ich komme später darauf zu sprechen. Wenn Städte aber tatsächlich eine Art von Superorganismen sind, warum stirbt dann nur selten eine? Sicher gibt es klassische Beispiele für untergegangene Städte, vor allem in der Antike. Aber das sind meistens Sonderfälle: Untergegangen sind diese Städte infolge kriegerischer Auseinandersetzungen oder des zerstörerischen Umgangs mit ihrer unmittelbaren Umwelt. Sie machen nur einen winzigen Bruchteil all jener Städte aus, die es je gegeben hat. Städte sind bemerkenswert robust, und die große Mehrheit hält sich. Denken Sie an das furchtbare Experiment von vor mehr als siebzig Jahren, als auf Hiroshima und Nagasaki Atombomben abgeworfen wurden: Nur dreißig Jahre später blühten die beiden Städte wieder! Es ist äußerst schwierig, eine Stadt zu töten, während es relativ leicht ist, Tiere und Unternehmen zu töten – selbst die Letzteren sterben fast alle, auch die marktbeherrschenden und scheinbar unverwundbaren. Und was den Menschen betrifft: Trotz der Zunahme unserer durchschnittlichen Lebenserwartung in den letzten zweihundert Jahren hat sich unsere maximale Lebenserwartung nicht verändert. Kein Mensch ist je älter geworden als 123 Jahre. Viel länger leben aber auch nur sehr wenige Unternehmen; die meisten sind schon nach zehn Jahren verschwunden. Warum also bleiben fast alle Städte lebensfähig, während jeder Organismus und fast jedes Unternehmen stirbt?

Der Tod ist integraler Bestandteil allen biologischen und sozioökonomischen Lebens: Fast alles, was lebt, stirbt irgendwann, aber im Unterschied zu Geburt und Leben wird der Tod als Gegenstand ernsthafter Betrachtung sowohl von der Gesellschaft als auch von der Wissenschaft vernachlässigt und tendenziell verdrängt. Auf persönlicher Ebene habe ich erst mit Anfang fünfzig begonnen, ernsthaft über Altern und Sterben nachzudenken. Ich hatte meine zwanziger, dreißiger und vierziger Jahre durchlebt, ohne mir groß Gedanken über meine Sterblichkeit zu machen, und hatte damit unbewusst am Glauben aller «jungen» Leute festgehalten, unsterblich zu sein. Doch ich stamme aus einer Familie, in der die Männer nicht lange gelebt haben, und so war es vielleicht unvermeidlich, dass mir irgendwann in meinen Fünfzigern dämmerte, ich könnte in fünf bis zehn Jahren tot sein, und sollte klugerweise anfangen, darüber nachzudenken, was das bedeutet.

Ich vermute, dass jede Religion und philosophische Reflexion ihren Ursprung in der Frage hat, wie wir die Unvermeidlichkeit des Todes in unser tägliches Leben integrieren können. Und so fing auch ich an, über Altern und Sterben nachzudenken und Bücher über dieses «weite Feld» zu lesen, und zwar zunächst aus persönlicher, psychologischer, religiöser und philosophischer Perspektive. Das war äußerst interessant, bescherte mir aber mehr Fragen als Antworten. Also begann ich, auch aufgrund von Ereignissen, die ich an späterer Stelle erzählen werde, diese Fragen wissenschaftlich zu reflektieren, was mich auf eine Fährte brachte, die sowohl mein Privat- als auch mein Berufsleben veränderte.

Als Physiker über Altern und Sterben nachzudenken bedeutet nicht nur, nach den Mechanismen zu fragen, aufgrund derer wir altern und sterben, sondern auch, nach den Gründen für die maximale Lebenserwartung des Menschen zu forschen. Warum ist niemand jemals älter als 123 Jahre geworden? Worauf basiert die Rede des Alten Testaments von den siebzig Jahren, die das menschliche Leben währt? Könnten wir vielleicht tausend Jahre leben, wie der mythische Methusalem? Und warum leben die meisten Unternehmen nur einige wenige Jahre? Die Hälfte aller börsennotierten Unternehmen in den Vereinigten Staaten ist spätestens zehn Jahre nach Markteintritt wieder verschwunden. Zwar lebt eine kleine Minderheit beträchtlich länger, doch scheinen fast alle dazu verurteilt, den Weg von German Wings, Studebaker und Lehman Brothers zu gehen. Warum? Ist es möglich, eine seriöse mechanistische Theorie zu erarbeiten, die nicht nur unsere Sterblichkeit, sondern auch die von Unternehmen zu verstehen erlaubt? Ist es vorstellbar, dass wir dereinst in der Lage sind, die Prozesse des Alterns und des Niedergangs von Unternehmen zu quantifizieren und dadurch deren ungefähre Lebenserwartung «vorauszusagen»? Und warum gelingt es Städten, dem Schicksal von Unternehmen zu entgehen?

4. ENERGIE, STOFFWECHSEL UND ENTROPIE

Wenn man sich mit diesen Fragen beschäftigt, wird man vielleicht auch wissen wollen, woher all die anderen Größenverhältnisse des Lebens kommen. Warum etwa schlafen wir ungefähr acht Stunden am Tag, während Mäuse fünfzehn schlafen und Elefanten nur vier? Warum sind die höchsten Bäume nur gut hundert Meter hoch und nicht einen Kilometer? Warum wachsen die größten Unternehmen nicht mehr weiter, wenn ihr Wert die Marke von einer halben Billion Dollar erreicht hat? Und warum enthält jede unserer Zellen ungefähr fünfhundert Mitochondrien?

Um solche Fragen beantworten und um Prozesse wie Altern und Sterben mechanistisch verstehen und quantifizieren zu können, ganz gleich, ob es um Menschen, Elefanten, Städte oder Unternehmen geht, müssen wir zunächst wissen, wie diese Systeme entstanden sind und wie sie am Leben bleiben. In der Welt der Biologie werden Systeme durch den Stoffwechsel am Leben erhalten. Quantitativ wird dieser als Stoffwechselrate beziffert, als Menge an Energie, die pro Sekunde benötigt wird, um einen Organismus am Leben zu erhalten; bei uns beträgt sie pro Tag etwa 2000 Kalorien, was einer Rate von lediglich ca. 90 Watt entspricht, dem Energieverbrauch einer Glühfadenlampe. Wie aus Abbildung 1 zu ersehen ist, hat unsere Stoffwechselrate den «korrekten» Wert für ein Säugetier unserer Größe. Sie ist die biologische Stoffwechselrate von Menschen als natürlichen, animalischen Lebewesen. Auch als gesellige, mittlerweile in Städten lebende Tiere benötigen wir an Nahrung, um am Leben zu bleiben, nur das Äquivalent des Energieverbrauchs einer Glühbirne, zusätzlich aber Wohnungen, Heizung, künstliches Licht, Autos, Straßen, Flugzeuge, Computer und so weiter. Daher ist die durchschnittliche Menge an Energie, die nötig ist, um einem Menschen das Leben in den Vereinigten Staaten zu ermöglichen, auf erstaunliche 11.000 Watt gestiegen. Diese soziale Stoffwechselrate entspricht dem Energieverbrauch von einem Dutzend Elefanten. Außerdem ist die menschliche Gesamtpopulation infolge des Übergangs vom Biologischen zum Sozialen von nur wenigen Millionen auf mehr als sieben Milliarden angewachsen. Kein Wunder, dass uns eine Energie- und Rohstoffkrise droht!

Keines der genannten Systeme, ob natürlich oder menschengemacht, kommt ohne permanente Zufuhr von Energie und Rohstoffen aus, die in etwas «Nützliches» umgewandelt werden müssen. In Anlehnung an den biologischen Begriff bezeichne ich all diese Prozesse der Energieumwandlung als Stoffwechsel. Je nach Entwicklungsstufe des Systems wird die gewonnene nützliche Energie in verschiedenen Relationen für körperliche Arbeit, Instandhaltung, Wachstum und Reproduktion verwendet. Als soziale Wesen nutzen wir – im Gegensatz zu allen anderen Geschöpfen – den größten Teil unserer Stoffwechselenergie für die Bildung von Gemeinschaften und Institutionen wie Dörfern, Städten, Unternehmen und Verbänden, für die Herstellung einer großen Mannigfaltigkeit von dinglichen Artefakten wie Kathedralen, Flugzeugen und Handys und für die Hervorbringung einer staunenswert langen Liste von geistigen Gebilden wie der Mathematik und der Musik, um nur einige zu nennen.

Dass es ohne permanente Zufuhr von Energie und Rohstoffen nicht nur keine dinglichen Artefakte, sondern, was vielleicht noch wichtiger ist, auch keine Ideen, keine Innovation, kein Wachstum und keine Entwicklung geben kann, wird oft nicht klar gesehen. Es ist erstaunlich, wie gering die Bedeutung ist, die der allgemeine Begriff der Energie für das konzeptionelle Denken von Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlern hat – wenn er überhaupt eine hat. Aber ohne Energie geht gar nichts. Sie ist Voraussetzung von allem und jedem, was wir tun und was um uns herum geschieht. Ihre Bedeutung für alle Fragen, die ich erörtern werde, wird daher ein weiterer durch das ganze Buch laufender roter Faden sein.

Wenn Energie verarbeitet wird, hat das immer seinen Preis; es gibt im Leben nichts umsonst. Und da beim «Betrieb» eines jeden Systems immer auch Energie verarbeitet wird, hat dieser Betrieb Folgen. Es gibt sogar ein einschlägiges fundamentales, als Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik formuliertes Naturgesetz, das nicht außer Kraft gesetzt werden kann und das besagt, dass bei jeder nützlichen Umwandlung von Energie «unnütze» Energie als Abbau- und Abfallprodukt entsteht. Das heißt, «unbeabsichtigte Folgen» in Form von unverwendbarer desorganisierter Hitze oder unbrauchbaren Produkten sind unvermeidlich. Es gibt kein Perpetuum mobile. Um am Leben zu bleiben und die hochorganisierte Funktionalität von Geist und Körper aufrechtzuerhalten, müssen Sie essen. Aber wenn Sie gegessen haben, müssen Sie früher oder später auf die Toilette. Das ist die materielle Manifestation Ihrer persönlichen Entropie-Produktion.

Der deutsche Physiker Rudolf Clausius hat für dieses Phänomen, das stets als Folge der Interaktion von Dingen durch den Austausch von Energie und Rohstoffen auftritt, 1855 den Begriff der Entropie geprägt (das Wort ist übrigens die griechische Entsprechung von Umwandlung und Entwicklung). Wann immer Energie verbraucht oder verarbeitet wird, um in einem geschlossenen System Ordnung herzustellen oder aufrechtzuerhalten, lässt sich ein gewisses Maß an Unordnung nicht vermeiden. Daher wächst die Entropie beständig. Damit Sie nicht glauben, es gebe Ausnahmen von der Geltung dieses Gesetzes, sei Einstein zitiert: Die klassische Thermodynamik «ist die einzige physikalische Theorie allgemeinen Inhalts, von der ich überzeugt bin, dass sie im Rahmen der Anwendbarkeit ihrer Grundbegriffe niemals umgestoßen wird». «Die einzige», das heißt, dass Einstein sich nicht einmal der ewigen Geltung der von ihm selbst aufgestellten Relativitätstheorie sicher war!

Wie der Tod, die Steuern und das Schwert des Damokles, so hängt auch der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik über uns allen und über allem, was uns umgibt. Energieverlust, wie bei der Produktion von desorganisierter Hitze durch Reibung, ist unvermeidlich und führt zur Schwächung aller Systeme. Selbst die genialste Maschine, das bestorganisierte Unternehmen, der schönste Organismus entgeht nicht diesem unerbittlichsten aller unerbittlichen Schnitter. Das Aufrechterhalten von Ordnung in einem sich entwickelnden System erfordert die permanente Zufuhr und den permanenten Verbrauch von Energie, und als Nebenprodukt entsteht Unordnung. Darum müssen wir immer wieder essen, um die unentrinnbaren zerstörerischen Kräfte der Entropieproduktion zu bekämpfen und am Leben zu bleiben. Letztlich aber tötet Entropie. Letztlich unterliegen wir alle den Kräften der Abnutzung in ihren zahlreichen Erscheinungsformen. Der Kampf gegen die Entropie durch permanente Zufuhr von Energie für Instandhaltung, Innovation und Wachstum, dieser Kampf, der mit dem Altern eines Systems immer schwieriger wird, ist die Grundlage jeder seriösen Diskussion über Altern, Sterblichkeit, Belastbarkeit und Zukunftsfähigkeit, sei es von Organismen, Unternehmen oder Gesellschaften.

5. ES KOMMT WIRKLICH AUF DIE GRÖSSE AN: SKALIERUNG UND NICHTLINEARES VERHALTEN

Die Perspektive, die ich bei Betrachtung dieser verschiedenen und scheinbar miteinander nicht zusammenhängenden Fragen hauptsächlich nutzen werde, ist die einer Wissenschaft der Skalierung. Diese Wissenschaft befasst sich damit, wie sich Phänomene bei Größenveränderung verhalten. Die fundamentalen Regeln und Prinzipien, denen sie dabei unterliegen, sind zentrale Themen des Buches und Ausgangspunkte für die Entfaltung fast aller Thesen, die ich aufstellen werde. Aus dieser Perspektive offenbaren Städte, Unternehmen, Pflanzen, Tiere, unsere Körper und sogar Tumoren eine bemerkenswerte Ähnlichkeit in der Art und Weise, wie sie organisiert sind und funktionieren. Jedes dieser Phänomene variiert in seiner Organisation, Struktur und Dynamik auf faszinierende Weise ein universales Thema, das sich in erstaunlich strengen mathematischen Gesetzmäßigkeiten niederschlägt. Ich werde zeigen, dass diese Gesetzmäßigkeiten durch einen konzeptionellen Ansatz sichtbar gemacht werden können, der die sehr verschiedenen Systeme aus ein und derselben Perspektive zu betrachten und viele große Probleme zu analysieren und in Angriff zu nehmen erlaubt.

Skalierung macht in ihrer elementarsten Form schlicht und einfach deutlich, wie ein System auf eine Änderung seiner Größe reagiert. Was geschieht mit einer Stadt oder einer Firma, wenn sie doppelt so groß wird? Wie konzipiert man ein Gebäude oder ein Flugzeug, das nur halb so groß sein soll, im Detail? Welche Folgen hat es, wenn eine Volkswirtschaft auf die Hälfte schrumpft? Weist eine Stadt, deren Einwohnerzahl sich verdoppelt hat, ungefähr doppelt so viele Straßen, doppelt so viel Kriminalität und doppelt so viele erworbene Patente auf? Verdoppelt sich der Gewinn eines Unternehmens, wenn sich sein Umsatz verdoppelt? Und benötigt ein Tier, das halb so groß ist wie ein anderes, auch nur halb so viel Nahrung?

Die Beschäftigung mit der scheinbar belanglosen Frage nach der Art und Weise, wie Systeme auf eine Änderung ihrer Größe reagieren, hat bemerkenswert weitreichende Konsequenzen für das gesamte Spektrum der Wissenschaften, des Ingenieurwesens und der Technologie gehabt und sich damit auf fast jeden Aspekt unseres Lebens ausgewirkt. Skalenberechnungen haben zu einem besseren Verständnis chaotischer Phänomene (wie des berühmten «Schmetterlingseffekts», bei dem der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Hurrikan in Florida auslöst), aber auch der Dynamik von Phasenübergängen (wie dem Gefrieren von Flüssigkeiten zu Festkörpern und ihrem Verdampfen zu Gasen) sowie der Entstehung des Universums nach dem Urknall geführt, zur Entdeckung der Quarks (der Bausteine der Materie) und zur Zusammenführung der Fundamentalkräfte der Natur. Dies sind nur einige wenige der spektakuläreren Beispiele dafür, dass Skalenberechnungen schon in der Vergangenheit zur Erhellung bedeutsamer allgemeiner Prinzipien und Strukturen beigetragen haben.[9]

In praktischen Zusammenhängen ist Skalierung von entscheidender Bedeutung bei der Konstruktion immer größerer Dinge im weitesten Sinne, seien es Gebäude, Brücken, Schiffe, Flugzeuge oder Computer, weil das (kosten-)effiziente Extrapolieren vom Kleinen zum Großen eine immer wieder von neuem zu bewältigende Herausforderung ist. Noch schwieriger und vielleicht noch dringlicher ist das Skalieren der Strukturen immer größerer und komplexerer sozialer Organisationen, seien es Unternehmen, Konzerne, Städte oder Staaten, da es sich hierbei um adaptive Systeme handelt, deren Grundprinzipien wir im Allgemeinen nicht gut verstehen.

Viel zu selten wird die Bedeutung gesehen, die das Skalieren für die Medizin hat. Ein Großteil der Erforschung von Krankheiten und der Entwicklung neuer Medikamente und Heilverfahren macht von Mäusen als «Modell»-Systemen Gebrauch. Damit stellt sich sogleich die Frage, wie die gewonnenen Erkenntnisse auf den Menschen übertragen werden können. Beispielsweise werden jährlich enorme Summen für die Erforschung von Krebs bei Mäusen ausgegeben, obwohl eine normale Maus pro Gramm Gewebe viel mehr Tumoren entwickelt als wir. Das wirft die Frage nach der Relevanz dieser Forschungen für den Menschen auf. Wenn solche Studien dazu führen sollen, dass wir Krebs beim Menschen besser verstehen und erfolgreicher behandeln können, dann müssen wir wissen, wie wir verlässlich von Mäusen auf Menschen hochskalieren und umgekehrt von Walen, die fast keine Tumoren entwickeln, auf Menschen herunterskalieren können. Ich werde hierauf und auf die als «Petos Paradoxon» bezeichnete Schwierigkeit zu sprechen kommen, wenn ich Skalierungsprobleme in Biomedizin und Gesundheitswesen behandle.

Um sicherzustellen, dass wir alle auf demselben Stand sind, wenn die Reise beginnt, möchte ich einige Termini einführen und auf geläufige Begriffe eingehen, über deren genaue Bedeutung häufig Missverständnisse vorhanden sind.

Zunächst noch einmal die einfache Frage, die ich oben schon formuliert habe: Benötigt ein Tier, das halb so groß ist wie ein anderes, nur halb so viel Nahrung? Sie erwarten vielleicht ein «Ja» als Antwort, da bei halbem Gewicht nur halb so viele Zellen ernährt werden müssen. Ein «Ja» würde also bedeuten, dass für halb so groß halb so viel nötig sei, für doppelt so groß doppelt so viel und so weiter: ein einfaches Beispiel für klassisches lineares Denken. Doch erstaunlicherweise ist es nicht immer leicht, lineares Denken zu erkennen – trotz seiner offenkundigen Einfachheit –, da es oft eher implizit als explizit am Werk ist.

So wird meist nicht erkannt, dass sich im allgegenwärtigen Gebrauch von Pro-Kopf-Raten, um Rankings von Städten, Unternehmen, Ländern oder Volkswirtschaften aufzustellen, auf subtile Weise lineares Denken manifestiert. Ein einfaches Beispiel: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Vereinigten Staaten wurde 2013 auf ca. 50.000 Dollar pro Kopf geschätzt, was bedeutete, dass auf die gesamte Volkswirtschaft gesehen im Durchschnitt jeder Bürger «Güter» im Wert von ca. 50.000 Dollar produziert hatte. Die Großstadt Oklahoma City mit ungefähr 1,2 Millionen Einwohnern hat ein BIP von ca. 60 Milliarden Dollar, so dass das Pro-Kopf-BIP der Stadt (60 Milliarden Dollar, geteilt durch 1,2 Millionen) dem Durchschnitt für die Vereinigten Staaten, also ca. 50.000 Dollar, nahekommt. Wenn man diese Zahlen extrapoliert, kommt man zu dem Ergebnis, dass eine Stadt mit zehnmal so vielen Einwohnern ein BIP von ca. 600 Milliarden Dollar haben wird (50.000 Dollar pro Kopf × 12 Millionen Einwohner), also zehnmal so viel wie Oklahoma City. Die Großstadt Los Angeles, die mit 12 Millionen Einwohnern tatsächlich zehnmal so groß ist wie Oklahoma City, hat jedoch ein BIP von mehr als 700 Milliarden Dollar, das heißt gut 16 Prozent mehr als den durch lineare Extrapolation einer Pro-Kopf-Rate errechneten Wert.

Das ist natürlich nur ein Beispiel, und vielleicht meinen Sie, ich hätte einen Sonderfall herangezogen: Los Angeles sei einfach reicher als Oklahoma City. Letzteres ist zwar wahr, aber Statistiker wissen, dass der zu niedrige Schätzwert für Los Angeles, der sich aus der Extrapolation der Werte von Oklahoma City ergab, kein Sonderfall ist, sondern im Gegenteil ein Beispiel für einen allgemeinen, bei Städten auf der ganzen Welt sich bestätigenden Befund, dass das lineare Extrapolieren von Pro-Kopf-Raten fast nie zu korrekten Ergebnissen führt. Wie fast jedes andere quantifizierbare Merkmal von Städten, ja fast jedes andere komplexe System, so skaliert auch das BIP im Allgemeinen nichtlinear. Was das bedeutet und welche Folgen es hat, werde ich an späterer Stelle genauer erläutern. Bis dahin genügt es zu wissen, dass sich die messbaren Eigenschaften eines Systems bei nichtlinearem Verhalten im Allgemeinen nicht einfach verdoppeln, wenn seine Größe sich verdoppelt. In Bezug auf das obige Beispiel kann das auch so formuliert werden, dass mit wachsender Einwohnerzahl einer Stadt ein Wachstum nicht nur des Pro-Kopf-BIP, sondern auch des Durchschnittslohns, der Kriminalitätsrate und vieler anderer messbarer städtischer Größen einhergeht. Hierin kommt ein Wesensmerkmal aller Städte zum Ausdruck, nämlich dass mit wachsender Einwohnerzahl auch soziale Aktivität und ökonomische Produktivität wachsen, und zwar stetig. Dieser mit zunehmender Größe verbundene wachsende «Mehrwert» wird von Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlern als wachsender Skalenertrag bezeichnet, während Physiker den in ihren Augen attraktiveren Begriff der superlinearen Skalierung vorziehen.

Ein bedeutsames Beispiel für nichtlineare Skalierung findet sich in der biologischen Welt, wenn wir die Menge an Nahrung und Energie betrachten, die Tiere (uns eingeschlossen) jeden Tag konsumieren, um am Leben zu bleiben. Erstaunlicherweise benötigt ein Tier, das doppelt so groß ist wie ein anderes und aus ungefähr doppelt so vielen Zellen besteht, täglich nicht etwa 100 Prozent mehr Nahrung und Energie, wie man aufgrund linearer Extrapolation erwarten könnte, sondern nur ungefähr 75 Prozent mehr. Eine 60 kg schwere Frau benötigt im Durchschnitt täglich ca. 1300 Kalorien, um am Leben zu bleiben, sofern sie auf alle Aktivitäten verzichtet (Biologen und Mediziner sprechen von der Basalstoffwechselrate und unterscheiden sie von der Aktivstoffwechselrate, die den Kalorienbedarf für alle Aktivitäten des Lebens beinhaltet). Der große Schäferhund der Frau, der nur halb so viel wiegt wie sie, nämlich 30 kg, und nur ungefähr halb so viele Zellen hat, sollte daher, wird man erwarten, auch nur ungefähr halb so viel Nahrung und Energie, also ca. 650 Kalorien täglich, benötigen, um am Leben zu bleiben. Tatsächlich benötigt er aber ca. 800 Kalorien.

Obwohl ein Hund keine kleine Frau ist, illustriert das Beispiel das allgemeine Skalierungsgesetz für die Abhängigkeit der Stoffwechselrate vom Körpergewicht. Dieses Gesetz ist für alle Säugetiere gültig, von der Spitzmaus, die nur einige Gramm wiegt, bis zum Blauwal, der mehr als das Hundertmillionenfache wiegt. Aus ihm folgt, dass das größere Tier effizienter ist als das kleinere, da zur Unterhaltung jedes Gramms seines Gewebes weniger Energie (im Beispiel ungefähr 25 Prozent weniger) benötigt wird. Hätte die Frau ein Pferd, so wäre dieses noch effizienter. Die Einsparungen bei zunehmender Größe werden als Skaleneffekte bezeichnet. Prägnant ausgedrückt besagt das Gesetz, dass Tiere, um am Leben zu bleiben, pro Zelle oder Gramm Gewebe umso weniger benötigen, je größer sie sind. Während für den wachsenden Skalenertrag bzw. die superlineare Skalierung etwa des BIP von Städten gilt: je größer, umso mehr, ist es beim Skaleneffekt umgekehrt: je größer, umso weniger. Diese Form der Skalierung wird als sublineare Skalierung bezeichnet.

Größe und nichtlineare Skalierung sind bedeutsame Determinanten des allgemeinen Verhaltens hochkomplexer, sich entwickelnder Systeme, und so wird sich das Buch über weite Strecken mit den Gründen für dieses nichtlineare Verhalten befassen und – anhand von Beispielen aus Naturwissenschaft, Technologie, Volkswirtschaftslehre und Geschäftswelt, aber auch aus dem täglichen Leben, der Sciencefiction und dem Sport – der Frage nachgehen, wie seine Gesetzmäßigkeiten für die Lösung von Problemen genutzt werden können.

6. SKALIERUNG UND KOMPLEXITÄT: EMERGENZ, SELBSTORGANISATION UND RESILIENZ

Ich habe schon mehrmals vom Begriff der Komplexität Gebrauch gemacht und ungeniert von komplexen Systemen gesprochen, so als wäre die Bedeutung dieses Wortes definiert und allgemein bekannt. In Wirklichkeit ist weder das eine noch das andere der Fall, weshalb ich mir hier eine kurze Abschweifung erlaube, um auf den überstrapazierten Begriff näher einzugehen. Schließlich gelten fast alle Systeme, über die ich sprechen werde, gemeinhin als «komplex».

Ich bin sicher nicht der Einzige, der dieses Wort und seine abgeleiteten Formen oft beiläufig verwendet, also ohne seine Bedeutung zu definieren. Im letzten Vierteljahrhundert haben Begriffe wie «komplexe adaptive Systeme» oder «Komplexitätswissenschaft», «emergentes Verhalten», «Selbststeuerung», «Resilienz» und «adaptive nichtlineare Dynamik» nicht nur in die wissenschaftliche Literatur, sondern auch in die der Geschäftswelt und in die Massenmedien Eingang gefunden.

Doch bevor ich darauf selbst eingehe, möchte ich zwei bedeutende Männer, einen Naturwissenschaftler und einen Juristen, zu Wort kommen lassen. Der Naturwissenschaftler ist der berühmte Physiker Stephen Hawking, der in einem Interview[10] zur Jahrtausendwende gefragt wurde:

Es gibt Leute, die sagen, das 21. Jahrhundert werde das Jahrhundert der Biologie sein, nachdem das 20. das Jahrhundert der Physik war. Wie sehen Sie das?

Hawkings Antwort:

Ich denke, das nächste Jahrhundert wird das Jahrhundert der Komplexität sein.

Ich sehe das ganz genauso. Ich hoffe, ich habe deutlich machen können, dass wir zur Lösung der zahlreichen außerordentlich schwierigen gesellschaftlichen Probleme, vor denen wir stehen, dringend eine Wissenschaft von komplexen adaptiven Systemen benötigen.

Das zweite wunderbare Zitat stammt von Potter Stewart, einem Richter am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten, der 1964 in einer Grundsatzentscheidung über den Begriff der Pornographie und ihr Verhältnis zur Redefreiheit sagte:

Ich werde heute nicht versuchen, eine genaue Definition des Materials zu geben, das mit dieser Kurzbezeichnung [«Hardcore-Pornographie»] gemeint ist; es würde mir vielleicht auch nicht gelingen. Aber ich erkenne es, wenn ich es sehe.[11]

Wenn Sie «Hardcore-Pornographie» durch «Komplexität» ersetzen, besagt das Zitat recht genau, was viele behaupten würden: Wir können sie vielleicht nicht definieren, aber wir erkennen sie, wenn wir sie sehen!

Etwas zu erkennen, wenn man es sieht, mag nun zwar gut genug sein für den Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten, ist es jedoch nicht für die Wissenschaft und die meisten Wissenschaftler. Die Naturwissenschaft kommt bekanntlich dadurch voran, dass sie ihre Gegenstände genau untersucht und ihre Begriffe ebenso genau bestimmt. Wir sind gewohnt zu fordern, dass diese Begriffe präzis und unzweideutig sind und dass sie sich auf messbare Phänomene beziehen. «Impuls», «Energie» und «Temperatur» sind klassische Beispiele für Begriffe, die in der Physik genau definiert sind, aber auch umgangssprachlich oder metaphorisch verwendet werden. Es gibt allerdings eine beträchtliche Anzahl von wirklich bedeutsamen Begriffen, über deren genaue Definition noch immer heftig gestritten wird. Zu diesen Begriffen gehören «Leben», «Bewusstsein», «Liebe», «Innovation», «Nachhaltigkeit», «Stadt» und, ja, auch «Komplexität». Statt eine wissenschaftliche Definition von «Komplexität» zu geben, begnüge ich mich folglich damit, einige der meiner Meinung nach wesentlichen Merkmale typischer komplexer Systeme zu beschreiben, damit wir diese erkennen, wenn wir sie sehen, und sie von Systemen unterscheiden können, die wir als einfach oder «nur» als sehr kompliziert, aber nicht unbedingt als komplex bezeichnen würden. Meine Aufzählung ist keineswegs vollständig, soll aber die auffälligeren Merkmale dessen benennen, was wir meinen, wenn wir von einem komplexen System sprechen.[12]

Ein komplexes System im eigentlichen Sinne besteht aus zahlreichen Komponenten, die, einmal miteinander verbunden, kollektive Merkmale aufweisen, die sie je für sich im Allgemeinen nicht besitzen und die aus ihren individuellen Eigenschaften auch nicht ohne weiteres abgeleitet werden können. Beispielsweise sind Sie viel mehr als die Gesamtheit Ihrer Zellen, und Ihre Zellen sind viel mehr als die Gesamtheit der Moleküle, aus denen sie bestehen. Was Sie für sich selbst sind – Ihr Bewusstsein, Ihre Persönlichkeit und Ihr Charakter –, ist eine kollektive Manifestation der zahllosen Interaktionen zwischen den Neuronen in Ihrem Gehirn, die außerdem ständig mit den übrigen Zellen Ihres Körpers interagieren, von denen viele Komponenten halbautonomer Organe, wie Ihres Herzens und Ihrer Leber, sind. Darüber hinaus interagieren sie alle in unterschiedlichem Umfang ständig mit der Umwelt. Doch hat keine der etwa hundert Billionen Zellen, aus denen Ihr Körper besteht, Eigenschaften, von denen Sie sagen würden, das bin «Ich», wie auch keine ein Bewusstsein davon hat, dass sie Teil von Ihnen ist. Jede hat sozusagen ihre eigenen besonderen Merkmale und folgt ihren eigenen lokalen Verhaltens- und Interaktionsregeln, verbindet sich aber eben dadurch in wundersamer Weise mit all den anderen Zellen Ihres Körpers dazu, Sie zu sein. Mit der räumlich wie zeitlich enormen Bandbreite an Größenordnungen in Ihrem Körper, von der mikroskopisch kleinen molekularen Ebene bis zu makroskopischen Größenordnungen, die mit Ihrem täglichen, bis zu hundert Jahre währenden Leben zusammenhängen, sind Sie ein komplexes System par excellence!

So, wie Sie viel mehr sind als die Gesamtheit Ihrer Zellen, so ist eine Stadt viel mehr als die Gesamtheit ihrer Einwohner, ihrer Gebäude und Straßen, ein Unternehmen viel mehr als die Gesamtheit seiner Angestellten und seiner Produkte, ein Ökosystem viel mehr als die Gesamtheit der Pflanzen und Tiere, die in ihm leben. Die wirtschaftliche Leistung, die Energie, die Kreativität und die Kultur einer Stadt oder eines Unternehmens, das alles erwächst aus der Nichtlinearität der vielen Rückkopplungsmechanismen, die sich in den Interaktionen zwischen den Menschen, der Infrastruktur und der Umwelt verkörpern.

Ein wunderbares Beispiel hierfür, das wir alle kennen, ist eine Ameisenkolonie. In wenigen Tagen und körnchenweise erbauen die fleißigen Tierchen ihre Städte. Diese bemerkenswerten Hügel enthalten mehrstöckige Systeme aus Gängen und Kammern, darunter Speisekammer- und Bebrütungseinheiten, die auf verschachtelten Wegen erreicht werden. Effizienz, Stabilität und Funktionalität der Bauten würden als große preisverdächtige Errungenschaften unserer allerbesten Ingenieure, Architekten und Stadtplaner betrachtet, wären sie die Konstrukteure und Erbauer dieser Wunderwerke. Unter den Ameisen aber gibt es keine genialen (oder auch nur mittelmäßigen) Ingenieure, Architekten und Stadtplaner, und es hat nie welche gegeben. Keines dieser Tiere hat den Überblick.

Ameisenkolonien werden ohne Vorausschau, ohne die Anweisungen eines Masterminds und ohne Gruppendiskussion errichtet. Es gibt keine Blaupause und keinen Plan. Es gibt nur Tausende Ameisen, die ohne zu denken im Dunkeln schuften und Millionen von Sandkörnern bewegen, um diese eindrucksvollen Strukturen zu erschaffen. Das Kunststück wird dadurch möglich, dass jede einzelne Ameise einige wenige einfache Regeln befolgt, die durch chemische und andere Signale übermittelt werden und eine außerordentlich kohärente kollektive Leistung ermöglichen. Es ist fast so, als wären die Tiere darauf programmiert, mikroskopisch kleine Operationen in einem gigantischen Computeralgorithmus durchzuführen.

Apropos Algorithmus: Computersimulationen solcher Prozesse haben komplexes, aus permanenter Wiederholung einfacher Interaktionen zwischen einzelnen Individuen hervorgehendes Verhalten erfolgreich modelliert und dadurch der Idee Glaubwürdigkeit verschafft, die Organisation und die Dynamik hochkomplexer Systeme hätten ihren Grund in sehr einfachen Regeln, die die Interaktion zwischen den Komponenten steuern. Möglich wurde diese Entdeckung erst vor etwa dreißig Jahren, als die Computer in der Lage waren, die erforderlichen umfangreichen Berechnungen durchzuführen. Heute würde dazu Ihr Laptop genügen! Diese computergestützten Forschungen waren sehr wichtig, weil sie die Vermutung bestätigten, dass der Komplexität vieler derartiger Systeme eine Simplizität zugrunde liegen könnte, die es erlauben würde, diese Systeme wissenschaftlich zu analysieren. So wurde die Möglichkeit, eine seriöse quantifizierende Komplexitätswissenschaft zu entwickeln, ins Auge gefasst. Aber dazu später mehr.

Ein allgemeines Merkmal eines komplexen Systems ist also, dass das Ganze mehr ist als die lineare Summe seiner Teile. Oft unterscheidet es sich von dieser auch beträchtlich. In vielen Fällen scheint das Ganze, nahezu unabhängig von den besonderen Merkmalen seiner Bausteine, ein eigenes Leben zu führen. Auch ist es nicht immer möglich, das Verhalten des Ganzen aus dem Interagieren seiner Teile, seien es Zellen, Ameisen oder menschliche Individuen, zu erschließen. Dieses kollektive Verhalten, bei dem ein System Merkmale zeigt, die sich beträchtlich von denen unterscheiden, die sich aus einem simplen Aufaddieren aller Beiträge seiner Komponenten ergeben, wird als emergentes Verhalten bezeichnet. Es ist ein leicht erkennbares Charakteristikum von Organismen, Städten, Unternehmen, Volkswirtschaften und Finanzmärkten.

Die wichtige Erkenntnis, die wir aus diesen Untersuchungen ziehen, lautet, dass es in vielen derartigen Systemen keine zentrale Kontrollinstanz gibt. So hat beim Bau eines Ameisenstaates kein Tier einen blassen Schimmer von dem großartigen Unternehmen, zu dem es seinen Beitrag leistet. Bei einigen Arten gehen die Ameisen sogar so weit, ihre Körper als Bausteine für raffinierte Strukturen zu verwenden: Wander- und Feuerameisen verbinden sich zu Brücken und Flößen, um auf der Nahrungssuche Wasserwege zu überqueren und Hindernisse zu überwinden. Dies sind Beispiele für das, was als Selbstorganisation bezeichnet wird: ein emergentes Verhalten, bei dem die Teile sich miteinander verbinden, um das entstehende Ganze zu bilden. Weitere Beispiele sind Menschen, die Buchklubs gründen oder sich zu politischen Kundgebungen versammeln, unsere Organe, die als Selbstorganisationen der sie bildenden Zellen betrachtet werden können, und Städte als Manifestationen der Selbstorganisation ihrer Einwohner.

Mit Emergenz und Selbstorganisation hängt ein weiteres wichtiges Merkmal vieler komplexer Systeme zusammen, nämlich die Fähigkeit, sich anzupassen, wenn die äußeren Bedingungen sich verändern. Das Musterbeispiel schlechthin für ein komplexes adaptives System ist natürlich das Leben selbst in all seinen erstaunlichen Manifestationen, von Körperzellen bis zu Städten. Darwins Theorie der natürlichen Selektion ist die wissenschaftliche Erzählung, die beschreiben und verständlich machen soll, wie Organismen und Ökosysteme sich durch Anpassung an sich verändernde äußere Bedingungen weiterentwickeln.

Die Analyse komplexer Systeme hat uns gelehrt, dass ein solches System nicht naiv auf unabhängig voneinander agierende Komponenten heruntergebrochen werden darf, wenn man es verstehen will. Sie hat uns weiter gelehrt, dass eine kleine Erschütterung in einem Teil des Systems an anderer Stelle gewaltige Folgen haben kann. Das System kann für plötzliche und anscheinend unvorhersehbare Veränderungen anfällig sein – ein Börsencrash ist hierfür ein klassisches Beispiel. Trends können andere Trends in einer positiven Rückkopplungsschleife verstärken, bis die Dinge auf einmal außer Kontrolle geraten und einen Kipppunkt überschreiten, jenseits dessen das Verhalten sich radikal verändert. Auf spektakuläre Weise hat dies 2008 die durch eine falsche Dynamik auf dem kurzsichtigen Hypothekenmarkt der Vereinigten Staaten ausgelöste Kernschmelze der Finanzmärkte auf der ganzen Welt mit ihren potentiell verheerenden sozialen und kommerziellen Folgen deutlich gemacht.

Die Wissenschaftler haben erst in den letzten etwa dreißig Jahren begonnen, ernsthaft die Probleme zu erforschen, die dem Verständnis komplexer adaptiver Systeme als solcher im Wege stehen, und nach Lösungen für diese Probleme zu suchen. Das naheliegende Ergebnis dieser Bemühungen ist ein ganzheitlicher, transdisziplinärer Ansatz mit einem breiten Spektrum von Methoden und Konzepten, die aus verschiedenen Bereichen der Wissenschaft entlehnt wurden, von der Biologie über die Physik, die Computerwissenschaft und die Ingenieurwissenschaften bis hin zu den sozioökonomischen Wissenschaften. Eine wichtige, bei diesen Forschungen gewonnene Erkenntnis lautet, dass es zwar nicht immer möglich ist, für ein solches System detaillierte Voraussagen zu machen, dass aber manchmal ein grober Durchschnittswert für seine hervorstechenden Merkmale angegeben werden kann. So werden wir zwar nie imstande sein, genau vorauszusagen, wann eine bestimmte Person sterben wird, sollten aber berechnen können, warum die Lebenserwartung von Menschen in der Größenordnung von hundert Jahren liegt. Es ist wichtig, dass wir die Aufgabe der Sicherung des langfristigen Überlebens unseres Planeten mit einem solchen quantifizierenden Ansatz in Angriff nehmen, weil er per se die Vernetzungen und die wechselseitigen Abhängigkeiten anerkennt, die in den geläufigen Denkansätzen oft ignoriert werden.

Mit dem Hochskalieren vom Kleinen zum Großen ist oft eine Entwicklung von Simplizität zu Komplexität verbunden, während die Grundelemente bzw. Grundbausteine des Systems erhalten bleiben. Ingenieuren, Betriebs- und Volkswirtschaftlern, Biologen, Stadtplanern und Architekten ist das bekannt. Beispielsweise ist ein Wolkenkratzer in einer Großstadt beträchtlich viel komplexer als ein bescheidenes Wohnhaus in einer Kleinstadt, obwohl die Grundprinzipien der Konstruktion, einschließlich der Energieversorgung, der Größe der Steckdosen, Wasserhähne, Türen und so weiter von der Größe des Gebäudes mehr oder minder unabhängig sind. Die elementaren Bausteine ändern sich kaum, wenn ich von meinem Haus zum Empire State Building hochskaliere. Auch Organismen haben eine enorme Bandbreite an Größen und außerordentlich verschiedene Morphologien und Formen der Interaktion entwickelt, die oft Ausdruck gewachsener Komplexität sind, aber die Grundbausteine, wie Zellen, Mitochondrien, Kapillargefäße und sogar Blätter, verändern sich nicht merklich mit der Körpergröße oder der zunehmenden Komplexität der Klasse von Systemen, in die sie eingebettet sind.

7. SIE SIND DIE GESAMTHEIT IHRER NETZWERKE: WACHSTUM VON DER ZELLE BIS ZUM WAL

Ich habe dieses Kapitel mit dem Hinweis auf die erstaunliche, nicht gerade einleuchtende Tatsache begonnen, dass sich die fundamentalsten und komplexesten messbaren Merkmale von Organismen trotz der Launen und Zufälle in der Evolutionsdynamik mit zunehmender Größe fast ausnahmslos auf bemerkenswert einfache und stetige Weise verändern. Dies geht zum Beispiel aus Abbildung 1 hervor, in der die Stoffwechselrate einer Reihe von Tierarten dem Körpergewicht gegenübergestellt ist.

Beachten Sie bitte, dass das Verhältnis von 3 zu 4 genau die Steigung des Graphen in Abbildung 1 ist, in der die Größen (Stoffwechselrate und Gewicht) einander logarithmisch gegenübergestellt sind, was bedeutet, dass sie auf beiden Achsen jeweils mit dem Faktor 10 zunehmen. Bei einer derartigen Gegenüberstellung entspricht die Steigung des Graphen genau dem Exponenten des Potenzgesetzes.

Das Skalierungsgesetz für die Stoffwechselrate, das nach dem Biologen, der es formuliert hat, als Kleibers Gesetz bezeichnet wird, ist für fast alle taxonomischen Gruppen gültig, unter anderem für Säugetiere, Vögel, Fische, Krustentiere, Bakterien, Pflanzen und Zellen. Noch beeindruckender ist, dass ähnliche Skalierungsgesetze im Grunde für alle physiologischen Größen und lebensgeschichtlichen Phänomene gelten; genannt seien die Wachstumsrate, die Herzschlagfrequenz, die Evolutionsrate, die Genomlänge, die mitochondrische Dichte, die Zahl der grauen Zellen im Gehirn, die Lebenserwartung, die Höhe von Bäumen und sogar die Anzahl ihrer Blätter. Außerdem nehmen sich all diese Skalierungsgesetze, wenn sie logarithmisch dargestellt werden, aufgrund ihrer identischen mathematischen Struktur aus wie in Abbildung 1. Jedes von ihnen ist ein «Potenzgesetz» mit einem Vielfachen von ¼ als Exponenten (der Steigung des Graphen); die ¾ der Stoffwechselrate sind dafür das klassische Beispiel. Hier ein weiteres: Die Herzschlagfrequenz eines Säugetiers, das doppelt so schwer ist wie ein anderes, ist um ca. 25 Prozent niedriger. Die Zahl 4 spielt also eine fundamental bedeutsame, fast magisch universale Rolle in allen Erscheinungen des Lebens.[14]

Wie ergeben sich diese erstaunlichen Gesetzmäßigkeiten aus den statistischen Prozessen und den evolutionsgeschichtlichen Kontingenzen, die der natürlichen Selektion nun einmal innewohnen? Die Ubiquität und Dominanz der ¼-Potenz-Skalierung deutet stark darauf hin, dass die natürliche Selektion von anderen allgemeinen materiellen Prinzipien eingeschränkt wurde. Hochkomplexe autarke Strukturen, seien es Zellen, Organismen, Ökosysteme, Städte oder Konzerne, sind auf die Integration sehr großer Mengen von Einheiten angewiesen, die auf allen Ebenen effizient versorgt werden müssen. In lebenden Systemen ist dies durch Entwicklung fraktalartiger, hierarchisch gegliederter Netzwerksysteme erreicht worden, die mutmaßlich durch die Rückkopplungsmechanismen der natürlichen Selektion optimiert wurden. Die allgemeinen materiellen, geometrischen und mathematischen Eigenschaften dieser Netzwerksysteme liegen den besagten Skalierungsgesetzen einschließlich der Dominanz des ¼-Exponenten zugrunde. Kleibers Gesetz zum Beispiel ergibt sich aus der Notwendigkeit, die Energie zu minimieren, die erforderlich ist, um Blut durch die Kreislaufsysteme von Säugetieren (unser eigenes eingeschlossen) zu pumpen, damit die Energie, die sie für die Fortpflanzung aufwenden, maximiert werden kann. Andere Beispiele für solche Netzwerke sind das Atmungs-, das Nieren- und das Nervensystem von Säugetieren sowie die Gefäßsysteme von Pflanzen und Bäumen. Diese Vorstellungen und den Begriff des Fraktals, der sich auf die Geometrie der Netzwerke bezieht, werde ich später detailliert erläutern.

Den Netzwerken von Säugetieren, Vögeln, Fischen, Pflanzen, Zellen und Ökosystemen liegen dieselben Prinzipien zugrunde. In mathematischer Sprache ausgedrückt, ergeben sie die universalen ¼-Potenz-Skalierungsgesetze (im Folgenden auch abgekürzt als ¼-Skalierungsgesetze), aus denen sich viele quantitative Sachverhalte ableiten lassen, die wesentliche Merkmale dieser Systeme betreffen, einschließlich des Gewichts des kleinsten und des größten Säugetiers (der Spitzmaus und des Wals), des Blutflusses und der Pulsfrequenz in jedem Gefäß des Kreislaufsystems eines jeden Säugetiers, der Höhe des höchsten Baumes in den Vereinigten Staaten, der Schlafdauer von Elefanten und Mäusen und der Gefäßstruktur von Tumoren, um nur einige Beispiele zu nennen.[15]

Sie erlauben auch die Ausarbeitung einer Theorie des Wachstums. Wachstum kann als Sonderfall eines Skalierungsphänomens betrachtet werden. Ein Erwachsener etwa ist im Wesentlichen eine nichtlinear