Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Publishroom

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

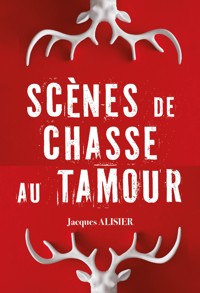

C’est souvent en riant comme deux ânes que Benigno et son ami Séraphin parlent femmes, sexe et affaires de cœur… Mais, s’ils se bidonnent parfois jusqu’à échanger bourrades et coups de poing, ces deux esseulés aux propos de machos rigolards ne sont pas précisément des joyeux drilles… En réalité, tous deux traînent leur solitude et leur mal de vivre, à la recherche désespérée de l’âme sœur.

Le lecteur suit ces deux compères mal assortis dans leurs aventures et tribulations sentimentales, tantôt exaltées, tantôt burlesques et tumultueuses, tantôt répétitives et mortifères comme leurs ressassements. Sous le rire et l’humour noir rôdent bientôt la trahison, la violence, le crime passionnel… Les femmes indociles et meurtries qu’ils aiment ou croisent en chemin pourront-elles les ramener à de meilleurs sentiments ?… Le voudront-elles ?…

Au cours de cette quête déroutante, galerie de scènes de chasse où le chasseur et la proie échangent parfois leur rôle, on découvre les grinçantes amours d’hommes immatures et dangereux, aveuglés d’idéalisme ou de poncifs misogynes, affolés par l’incompréhensible «continent noir», et livrés, bourreaux dérisoires, à la paradoxale toute-puissance de leurs victimes.

Un roman baroque, émouvant, cruel et drôle, sur la difficulté d’aimer et l’espoir, à jamais chevillé au cœur.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 341

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jacques Alisier

Scènes de chasse au Tamour

Il faisait vraiment très beau, ce jour-là, et la baie vitrée était grande ouverte sur un ciel sans nuages. J’étais de bonne humeur. Mes côtes allaient mieux, les fractures semblaient bien consolidées... Tranquillement allongé sur le parquet du salon, je faisais un peu d’exercice au soleil. De temps en temps, pour souffler un peu, je regardais voler les mouettes dans le bleu du ciel.

Évidemment, au fond de ma tête rôdait tout de même un petit souci. Cette liaison avec Sylviane ne menait nulle part, je le savais bien ; nous étions tous deux si mal accordés...

J’ai toujours eu un talent fou pour aller me fourrer dans les aventures les plus scabreuses. Et à cette période de ma vie, chaque fois que j’étais sur le point de m’en tirer, je faisais exactement ce qu’il fallait pour retomber dans la nasse ou me précipiter bêtement dans une autre, pire encore. (Bon Dieu ! Quand allais-je cesser de me conduire comme un crétin ?) Avec Sylviane, j’espérais seulement que l’affaire ne tournerait pas au vinaigre, comme d’habitude.

De toute façon, nous n’en étions pas encore là ; je la connaissais depuis trois mois à peine. Pour le moment, elle pensait surtout à prendre du bon temps avec moi, et je ne trouvais vraiment rien à redire à ce délicieux programme ! Simplement, je me méfiais un peu de son fichu caractère… À l’horizon, il me semblait déjà voir s’amonceler nuages et complications… C’est donc si difficile, de vivre un peu tranquille ?

La sonnerie du téléphone me tira en sursaut de ces réflexions et de ma petite séance d’abdominaux :

« Allô, Benigno ? fit une jolie voix.

–Bonjour, Sylviane.

–Qu’est-ce que tu faisais,là ?

–Là ?

–Oui, tu as l’air essoufflé.

–Oh, rien... juste un peu degym.

–Arrête tout, mon chéri ! Les pompes, la muscu, tout ça, c’est du gâchis, tu ne crois pas ? J’ai beaucoup mieux à te proposer : si tu as énormément d’énergie à dépenser, dans dix minutes je suis chez toi ! Tu m’invites, mon chou ? »

J’avais rencontré Sylviane dans une salle omnisports où se croisaient des pratiquants de toutes les disciplines. Je tentais de m’y prémunir contre les années à venir, la perte de masse musculaire et le tissu racorni. En pleine forme, mais prévoyant, et sur la défensive, j’entrais déjà en résistance. Pendant ce temps, tout à fait d’attaque, elle se sculptait avec passion un fessier de rêve… Nous n’avions pas le mêmeâge.

Comment ne l’aurais-je pas remarquée ? Un mètre quatre-vingts, un caractère exubérant, et surtout une chute de reins... (Ah ! Bon Dieu ! Quelle croupe !) Jeune, grande, appétissante, elle était belle comme un gros gâteau ; elle me plut tout de suite.

Il faut dire que, depuis des années, je vivais seul et désœuvré, ayant perdu ma femme, donné mon chat, vendu mes livres et laissé mourir mes plantes vertes. Tout ce que j’avais autrefois adoré, je l’avais brûlé. L’ordinateur, surtout, je lui avais carrément craché à la gueule ; nous avions vraiment eu des mots, tous les deux. Des millions de mots. Je n’étais pas près de le rallumer.

Les livres, après Marie, je les avais maudits. Ceux que j’avais publiés, d’abord, et qui avaient dévasté ma vie privée ; ceux que je rêvais d’écrire, aussi, qui roulaient encore dans ma cervelle comme de dangereux orages ; et puis tous les autres, en vrac ! Tous les livres de la terre. (Ouais. Saloperie !) Au diable l’écriture, la littérature, le personal computer with monitor built in disc drive, et tout le fourniment... On n’était pas près de m’y reprendre. J’en étais là.

Dégoûté des mots, des lettres et des arts, j’avais changé de métier, abandonnant mon poste à l’université pour un emploi d’agent immobilier, étonnamment plus lucratif. J’avais changé de vie, de relations, d’occupations, et même de voiture, pour le plaisir mauvais de vivre enfin comme tout le monde, et de ressembler à mes voisins de résidence, que je n’estimais pas.

Mais surtout, je m’étais jeté dans les aventures faciles et les sports brutaux. De temps en temps, je me dégotais au décrochez-moi-ça une maîtresse décérébrée et athlétique. Dans les gymnases et les dojos, je recherchais des primates avec qui échanger des gnons, comme au temps de ma jeunesse. Rien de tout cela, d’ailleurs, ne me réussissait vraiment. En fait, je passais mon temps à me divertir, le plus stupidement possible, et, en ce sens, Sylviane me sembla tout d’abord une sorte d’idéal féminin.

Je ne fus pas déçu. Mais je m’aperçus assez vite que si je voulais faire n’importe quoi de mes jours, elle dépassait tout de même un peu trop mes espérances.

Inscrite à l’ASPTT en section basket, cette fille superbe parlait trop haut et riait trop fort. Exprès. Quand elle s’esclaffait, elle aimait se renverser en ouvrant comme un four une bouche magnifique, pour montrer ses dents, sa langue et sa luette rose. Elle avait à table un appétit effrayant, au lit une étreinte de lutteuse et, pour finir, un coup de reins meurtrier. Dans la conversation, elle me donnait volontiers de grandes bourrades, en racontant par snobisme des blagues de vestiaires... et depuis quelque temps, tout cela m’amusait moins.

En privé, bien sûr, j’appréciais toujours énormément ses charmes, et certains de ses avantages. Mais j’évitais un peu de me montrer en sa compagnie. Son caractère, sa taille, sa brutalité, sa croupe étonnante et sa magnifique santé, tout ce qui m’avait d’abord affriolé, se révélait parfois très embarrassant en public. J’en étais donc réduit à la voir surtout chez moi, puisqu’elle-même m’avait dit vivre encore chez ses parents... Ce jour-là, du reste, je ne m’attendais pas du tout à son coup de téléphone, qui me prenait un peu au dépourvu.

Je l’entendis roucouler impatiemment dans le combiné :

« Alors, Benigno ?... Je viens ? Tu dors ou quoi ? Je t’avertis : je suis en pleine forme ! J’ai pensé à toi toute la journée. Ouh là là ! Mon pauvre chéri, je te plains ! Prépare-toi : tu ne peux pas savoir comme je suis excitée ! »

Cette fille savait exactement par quel bout me prendre. En l’attendant, les sens déjà en feu, je me dépêchai de mettre un peu d’ordre chez moi.

Nous avions déjà essayé ensemble toutes les pièces du duplex, même les chambres du haut, que je n’occupais plus, et jusqu’aux coins les plus bizarres de l’appartement. Mais, en général, nos ébats agités nous conduisaient finalement sur mon grand futon, une couche un peu dure et martiale, jetée sur un simple tatami, que j’avais adoptée depuis que je vivais seul dans mon appartement déserté. Depuis que j’en avais tellement bavé avec Marie. Un rêve de Spartiate un peu simplet : je voulais m’aguerrir.

Sans fanatisme, tout de même... Par prudence, les derniers temps, je portais même parfois, pour me coucher avec Sylviane, les sangles élastiques à griffes de fer qui avaient maintenu mes côtes convalescentes, après mon récent accident de boxe Thaï. Car elle était si enthousiaste en amour, et tellement rompue aux sports d’équipe que la vieille dame de l’étage inférieur s’inquiétait pour son lustre à pampilles, et moi pour mon sternum rafistolé. Ces craintes faisaient rire Sylviane. Elle m’appelait « délicat ».

Je n’allais pas me plaindre ! Je me trouvais même sacrément chanceux. Tout en mettant de l’ordre, ce jour-là je me demandais d’ailleurs ce qui avait bien pu pousser vers moi une créature si magnifique ; les hommes ne manquaient pas, au gymnase ou ailleurs. Et de plus jeunes que moi.

Je vieillissais, je le savais ; certains signes ne trompent pas. Les derniers temps, je commençais à collectionner les accidents sportifs ridicules : doigts foulés, orteils fêlés, effroyables tendinites... Deux côtes récemment fracturées au ras du sternum par cette brute de Hakim, le moniteur du club, un mulet qui ne savait même pas contrôler un coup de genou...

En fin connaisseur, un œil admiratif sur les clichés, le radiologue s’était exclamé : « Joli ! Accident de voiture ? » Je n’avais pas osé démentir ; à trente-sept ans sonnés, qui aurait voulu se donner le ridicule de seulement prononcer le nom de boxe ?

Sylviane, au contraire, était un animal superbe, dans la pleine force de l’âge. Autour d’elle, elle allumait tous les désirs. Elle n’avait que l’embarras du choix. Alors ? Pourquoi m’avoir choisi ? Pourquoi moi, précisément ?...

J’en étais là de mes questions, quand le téléphone retentit de nouveau. « Ça y est, elle s’est ravisée ! », me dis-je, avec un pincement désagréable au creux de l’estomac. « Elle ne vient pas !... Tu vas voir qu’elle ne vient pas ! » Je lançai nerveusement par-dessus le futon les vieilles chaussures de sport que j’avais ramassées pour les ranger. Le doigt sur la couture du pantalon, elles allèrent s’encastrer sans moufter au fond du placard, et je décrochai le combiné.

« Allô ? », dis-je, en m’efforçant de paraître naturel et tranquille. (Et allez donc ! Qu’avait-elle encore trouvé pour m’énerver ?)

J’adorais la voix de Sylviane. Ses intonations gardaient encore quelque chose de l’enfance, qui me désarmait complètement. En même temps, l’entendre parler me faisait toujours de l’effet. Un effet très adulte. Enfin, c’était un drôle de mélange, une musique extrêmement troublante, même quand elle disait simplement, comme ça, avec sa jolie bouche : « Allô, Benigno ? »

« Allô, Benigno ? », dit la voix au bout du fil.

Mais, Bon Dieu, ce n’était pas Sylviane, c’était ce gros con de Séraphin !

Séraphin, c’était mon ami. Un brave type, et une plaie. Depuis que Santa l’avait quitté, il vivait seul, lui aussi, et il m’assassinait tous les jours de ses appels téléphoniques. Mine de rien, après la rupture, il avait sacrément accusé le coup.

Il n’était pourtant pas du style à pleurnicher. C’était une espèce de dur à cuire méridional, gueulard, rigolard et pas commode. Et j’aimais bien ça. En même temps, c’était un abruti, je le savais bien… Le genre d’écervelé qui va se faire ridiculiser les deux biceps par un tatoueur analphabète, et qui, du coup, ne peut même plus aller à la plage. Les bras déshonorés, il gardait son tee-shirt même pour boxer, ou bien il mettait des brassards indiens à la noix ; tous ces efforts désespérés pour que personne ne vienne lui dire :

« Hé ! T’as vu ? Il y a une faute d’orthographe, là ! »

Cette remarque le rendait malade. De nos jours, il est très rare de croiser quelqu’un à ce point torturé par l’orthographe. Il faut dire que, à droite, il s’était fait inscrire : « AU DESU DES LOI », et à gauche : « SOUFRE ET TÉTOI ». Par chance, il n’avait que deux bras.

Dans mon existence antérieure, jamais je n’aurais eu l’occasion de hanter un citoyen de cet acabit : Séraphin avait inauguré la série des primates cogneurs, mal embouchés et portés sur la bagatelle, et mis un point final à l’époque des universitaires, artistes frémissants, protes et plumitifs de tout poil. À dater de cette époque, on ne m’avait plus vu à un cocktail littéraire, j’avais cessé de grignoter des gâteaux secs au centre international de poésie. Et je ne regrettais fichtre rien !

Parce que, Séraphin, au moins, ce n’était pas le mauvais bougre, il n’était pas puant et maniéré, ni méchant, ni langue de vipère. En plus, il me faisait bien rire... Et puis, surtout, je lui devais une fière chandelle ; alors, je pouvais bien supporter ses coups de téléphone… Ce jour-là, tout de même, il tombait mal, et je tentai de faire court :

« Salut, Séraphin. Pas d’ennuis, au moins ?

–Hein ? Non, non. Pourquoi ?...

–Tant mieux. Alors, écoute, je peux te rappeler ce soir, plutôt ? Je suis complètement débordé,là...

–Ho ! T’attends quelqu’un ?... Parce que si t’attends une copine, pas de problème, hein ! Tu dis à ta copine qu’elle s’amène avec une copine, et moi je rapplique la bite à la main ! Hi ! Hi ! Ça va perforer !

–Séraphin ! Je suis vraiment pressé, je... je dois partir… chez mamère.

–Non, arrête, je déconne ! Tu sais pourquoi je téléphone ? Devine de qui j’ai reçu un coup de fil !

–Euh... vas-y, fais vite, comment veux-tu que...

–SANTA !... Mon agnelle adorée ! Mon agnote ! Ma bichette en susucre, qui me réveille, en pleine sieste ! Et coucou ! Surprise ! Me revoilà ! Celle-là, elle a toujours aimé me les troubler, mes siestes !

–Ça alors, Santa ? Pas possible ! Santa ? Elle t’a téléphoné, après tout ce temps ? Et qu’est-ce qu’elle voulait ?

–Ma foi ! Je le sais, moi ? Un petit revenez-y, peut-être. Une crise de vague à l’âme... Je lui ai dit : “Eh ! Ma cocotte ! T’as un renvoi de figues ?”

–Oh ! Tu lui as dit ça ?

–Aussi sec ; je vais me gêner ! »

Tout en l’écoutant, je rangeais le gros du désordre, autour de moi, et ramassais fébrilement chemises, chaussettes et tee-shirts pour les fourrer en vrac dans le placard.

« Tiens-toi bien, Benigno ! Elle me téléphonait juste “en ammie” !... Elle passe par ici, la semaine prochaine, pour un tour de chant. Alors, si je veux la revoir... Juste “en ammie”, bien sûr ! Eh ! Tu l’imagines, en train de dire ça, toutes lèvres dehors ? “En ammie” ! Moi, je vois ça d’ici. Rappelle-toi son cinéma, avec ses lèvres en avant, là, qu’on dirait qu’elle te pompe : “Ammour” !

–Elle a une jolie moue, c’est vrai.

–Tu l’as dit, bouffi ! Une moue qui me rendait dur ! Hi ! Hi !... Eh bien tu me croiras si tu veux, j’ai pas dit non.

–...

–Ho ! Silence radio ?... T’es mort, Benigno, que tu ne dis rien ? »

Je n’étais pas mort, j’étais debout sur une chaise, la tête penchée, l’appareil téléphonique coincé sur l’épaule, et je tentais vainement de décrocher le sac de frappe du plafond.

« Ne te fais pas de souci pour moi, va ! poursuivait Séraphin. Je ne vais pas remettre le couvert. J’ai déjà donné ! C’est juste pour voir la tronche qu’elle a, après tout ce temps. Eh ! Oh ! Parenthèse : tu sais combien ça lui fait, maintenant ?

–Son âge ?... ouf !... dans les... han !… han !… sais pas... moi… »

Excédé, à coups de pied rageurs, j’essayais d’enfoncer le sac Décathlon dans la penderie. Ma diction s’en trouvait quelque peu affectée. Mon ami exulta :

« TRENTE-HUIT, mec ! TRENTE-HUIT BALAIS ! Putain, bonjour les rides ! Je veux voir ça ! Avec toutes ces crèmes qu’elle se tartine sur le museau, en plus... Je vais m’éclater. Hi ! Hi ! Sous les projecteurs, ça va payer ! Et tu ne sais pas le plus beau ? (Eh ! Tu vas te casser le ventre de rire !) Tu ne sais pas où elle chante ?

–Arrête, Séraphin ! Je m’en vais, tu me diras ça cesoir.

–Ça va ! Ça va ! O.K. ! Tire-toi ! (Tu vas voir, ça vaut l’os ! Hi ! Hi ! Tu vas te fendre la gueule !) Allez ! Barre-toi !

–Ouais ! Ouais ! À ce soir, hein, vieux !

–O.K. ! Ciao !

–Ciao ! Ciao ! »

En jurant, je me ruai dans la salle de bains.

Casse-pieds ! Butor ! Emmerdeur ! Je m’ébouillantai, renversai la moitié du gel douche, éclaboussai le sol et le miroir. Par la faute de ce maudit bavard, sûr que je serais encore couvert de mousse quand Sylviane sonnerait !

Chuintement... Cataractes bienfaisantes... Ouf. Sauvé. Enfin, rincé, tout au moins...

Mais sans serviette ! Malheur !

Je glissai sur le carrelage mouillé, me rattrapai in extremis au bord du lavabo. En me séchant, j’entrevis mon visage tracassé dans le miroir. Pourquoi avais-je cet air, si souvent ? Aucune raison... Je vivais plutôt tranquille. Seul, sans femme, sans enfant. Pas de charges, pas de souci. Je n’écrivais plus... Libre !

L’enfer était loin derrière moi. L’oubli, apparemment, était venu. Presque dix ans déjà, depuis Marie. Alors ? Ce visage, quelquefois... Est-ce que je vivais si mal ?... Bah ! Je songeai à Sylviane, à ses seins, ses épaules, ses hanches (« Ouais !!! »), et cette idée me réchauffa le cœur comme un soleil.

En même temps (« Un peu d’eau de toilette... pas trop »), le retour de Santa m’avait fichu le bourdon, je m’en rendais bien compte. Comme la certitude que rien de durable n’est possible, jamais, entre deux êtres. Séraphin et Santa ? Ces deux, c’était bien fini. Depuis... deux ans ? Je bouchonnai vigoureusement mes cheveux. Deux ans, déjà ! Et puis soudain, de nouveau, il faudrait y croire ?

Mensonges... Tiroirs à double fond... Ces deux-là, je savais sur eux des secrets que chacun avait toujours cachés à l’autre. Ainsi va le monde. Ainsi vivent les amants et les époux mal appariés. Je passai rapidement un pantalon et un tee-shirt, et songeai à balayer plutôt devant ma porte.

Moi-même, qu’avais-je de commun avec Sylviane ? Et je ne songeais pas aux profondeurs de l’âme ! Physiquement, nous étions si différents l’un de l’autre... Même à l’œil nu, le couple que nous formions devait avoir l’air d’une impasse biologique. D’une aberration de la nature. Sans talons, elle était aussi grande que moi ; et des talons, bien sûr, mademoiselle en mettait tous les jours. Sa chair épanouie n’était qu’abondance, profusion, exubérance ; et moi, j’étais sec comme un coup de trique et affûté à mort. Un vrai poids moyen : un mètre quatre-vingts, teigneux et électrique, tout de nerfs et de tendons.

Total : elle et moi, physiquement, c’était la carpe et le lapin. Nous n’avions pas l’air d’appartenir à la même espèce animale. Je passai mes mains dans mes cheveux courts, et me redressai avantageusement devant la glace. Peine perdue...

Ce qu’il eût fallu à Sylviane, je le savais bien : c’était un bon bourrin de son âge, bien viandu, un peu entrelardé, même. Un taureau, oui ! Un bon gros poids lourd, bien massif, pour pétrir comme bon pain toute cette opulence, cette chair généreuse, cette fastueuse chair de femme.

Cela dit, quand elle sonna, c’est le cœur battant que je me précipitai pour lui ouvrir. Et pas une seconde il ne me vint seulement à l’idée d’aller chercher le voisin !

Je ne me suis jamais pris pour le numéro 1, ni au lit, ni dans les cordes, ni la plume à la main ; mais partout j’ai toujours tenu ma place vaillamment, en bon petit soldat, sans céder un pouce ni baisser les yeux. Et, avec Sylviane, pour rien au monde je n’aurais cédé ma part à qui que ce soit. Cette fois-là, pas plus que les autres, elle n’aurait à se plaindre de moi. Ça... Je l’attendais de pied ferme, elle n’avait qu’à bien se tenir !

De son côté, elle connaissait sa partie. Je n’eus pas plus tôt ouvert la porte que, le rose aux joues, elle se jette sur moi, me bouscule, m’embrasse en riant, en cognant ses dents contre les miennes, en me mordant les lèvres, en me balbutiant dans la bouche des tas de trucs bizarres.

Sans attendre, elle me pousse vers la chambre et me marche sur les pieds au risque de nous faire tomber, elle jette un à un derrière elle tous ses vêtements, dans lesquels elle s’emberlificote, et qu’elle abandonne gaiement en chemin, avec ses souliers, sa ceinture et des tas de colifichets, de colliers, de bracelets en toc, comme un Petit Poucet excité.

Mais elle, ce n’est pas le chemin du retour, qui la préoccupe ; ce qu’elle a en tête, c’est le futon, là-bas, droit devant, dans la chambre ! Couche que nous réussissons à atteindre tant bien que mal, et sur laquelle nous nous abattons finalement comme une seule masse, enlacés, gémissants, les pieds entravés, en ébranlant comme d’habitude le lustre à pendeloques de la vieille du dessous, olé !

Cependant, après un pareil début, et un après-midi de caresses et de plaisir, j’étais bien à cent lieues d’imaginer la suite.

La suite ?… Ah ! La garce ! Deux heures plus tard, me voilà la poursuivant à gifles dans le salon, tout nu, furieux, avec une belle estafilade sur le front. Cette folle venait de me casser sur la tête mon combiné téléphonique !

Pendant que je prenais une douche entre deux reprises, mademoiselle s’était sournoisement levée, pour s’en aller fouiner dans les messages du répondeur, et elle y avait trouvé l’appel anodin d’une amie, qui se terminait par un innocent « Bisou » ! Ce qui l’avait rendue folle de rage. Malheur ! Mais cette toquée m’avait fait mal ! Je saignais ! Bon Dieu ! Cette fois, ça allait chauffer pour elle !...

Hurlements, piétinements, couinements et course-poursuite.

Finalement, pour éviter les coups, elle va se percher debout sur le canapé du salon, croyant que sa grande taille la mettra à l’abri des gifles. De sorte que, là-haut, toute nue et criant comme une folle, elle a l’air d’une femme épouvantée par une souris, qui se réfugie stupidement sur un meuble.

Il est vrai que je ne suis pas particulièrement grand : le visage de Sylviane est presque hors de portée de mes claques. Le mien est pratiquement à hauteur de sa jolie toison ; c’est dire la longueur des jambes de la belle ! Mais à la deuxième gifle sur ses hanches, je me ravise : voilà qui ressemble fort à une fessée, et prête à confusion. Que faire ?... Je n’ai rien d’un bourreau de femmes et ne peux tout de même pas lui coller un crochet au foie !

« Bon, ça suffit : va-t-en ! dis-je, faisant un gros effort pour me calmer, et désignant la porte... Cesse de couiner comme ça, et tire-toi !

–Quoi ? », dit-elle, en écarquillant lesyeux.

Visiblement, elle réfléchit. Cela prend du temps, elle n’est pas préparée ; quand elle vient me voir, ce n’est pas du tout pour réfléchir. Peut-être croit-elle que c’est un jeu ? Elle aime bien les jeux érotiques stupides. Du fond de ma colère, je me demande d’ailleurs si ce n’est pas pour jouer qu’elle m’a lancé l’appareil sur le… (« C’est pas vrai ! Salope ! ») À la fois craintive et titillée, voilà qu’elle esquisse un sourire coquin idiot !

« Casse-toi, je te dis ! Descends de là ! Bon sang, je n’ai plus de temps à perdre… J’en ai marre de vivre comme ça, de faire n’importe quoi. J’ai bientôt quarante balais ; mais qu’est-ce que je fous avec une tarée comme toi ?...

–Quoi, quoi ? dit-elle avec sa jolie bouche.

–Tire-toi ou je te fiche dehors à poil ! », menacé-je enfin, en essuyant la goutte que je sens descendre vers mon sourcil.

Pour mieux me faire comprendre, excédé, j’ouvre la porte d’entrée et jette en vrac sur le palier tout ce qui me tombe sous la main : un de ses talons hauts, sa petite culotte sage, son joli spencer avec des lunes et des étoiles, tout ce qu’elle a semé n’importe où dans l’appartement. Elle ne se le fait pas dire deuxfois.

« Sale type ! », murmure-t-elle. Elle saute de son perchoir et se rhabille rageusement ; moi, tranquille, je passe ma sortie de bain... « Connard ! », marmonne-t-elle encore, en s’empêtrant dans ses manches, en enfilant son jeans sur la peau.

« Pédé ! »

Là, j’éclate vraiment de rire. Tropbon !

Elle sort, royale, et ramasse toutes ses petites affaires dans le couloir en se tordant un talon... Ultime maladresse qui ruine sa dignité, et décuple encore sa fureur. Au passage, je remarque quand même qu’elle est magnifique, avec un bizarre pincement au cœur, parce que cette fois, c’est bien fini, nini. Et son cul somptueux, je ne suis pas près de le revoir !...

Je ferme ma porte. Clic-clac nerveux des talons qui s’éloignent... Folle de rage, elle n’a même pas songé à prendre l’ascenseur. Ouf ! je vais m’asseoir sur le canapé. La baie est ouverte, et le soleil entre à flots. J’allume une cigarette en regardant le ciel et les mouettes… Vaguement conscient d’avoir fait une énorme bêtise, je me prépare à un coup de cafard exquis, dans le silence enfin rétabli... Mais soudain je sursaute. Une voix surexcitée monte du parking :

« Benigno !... BENIGNOOO ! »

La vache ! C’est qu’elle va ameuter tout l’immeuble ! Pour la calmer, je me montre à peine à la fenêtre. Mauvais calcul. Mauvais, mauvais, mauvais ! Dès qu’elle m’aperçoit, les hurlements redoublent :

« DÉGUEULAAASSE ! PAUVRE TYYYPE ! T’AS UNE TOUTE PETITE BIIITE ! Tu baises comme un petit lapin ! MINABLE ! Tu n’es qu’un vieux con ! »

Sur ces gentillesses, en larmes, raaac ! d’un coup de clé vengeur, elle raye d’un bout à l’autre ma voiture, elle monte dans sa petite Ford et allez, roulez ! Cette fois, la vieille du dessous n’a plus rien à craindre pour son lustre à pendeloques. Ce sont les voisins qui ont dû se régaler !...

(« Mais... Mais... Aïe ! ») Tout à coup je m’affole : ce n’est pas ma voiture ! Ce n’est pas mon Audi, qu’elle a rayée ! C’est celle du voisin ! C’est l’Audi du voisin qu’elle a vandalisée ! Je rentre précipitamment chezmoi.

« Vieux con », avait-elle dit ? « Vieux con » ?… Ce jour-là, après avoir examiné mon estafilade dans le miroir, je regardai attentivement mes tempes, mes yeux, mon visage...

Le soir venu, ce n’est pas sur mon visage que je méditais, c’est sur mes pâtes... Pensif, je regardais bouillir mes coquillettes. Pas du tout le moral. Je n’avais même pas rappelé Séraphin. Après tout, cela pouvait bien attendre. Je me proposais de le faire après dîner, par politesse, quand mon ami me devança, trop excité pour patienter.

« Allôôô ? Benignôôô ? C’est moaaa ! », nasilla-t-il.

Lorsqu’il téléphonait, Séraphin s’annonçait une fois sur deux en prenant une voix de cacatoès, pour plaisanter. Cette scie fatiguait tout le monde, mais il ne se lassait pas de la resservir ; depuis plus de quinze ans qu’il travaillait au Perroquet Tropical, mi-garçon, mi-videur, c’était son indicatif téléphonique.

« Je ne te dérange pas, là ? Qu’est-ce que tu faisais ?

–Rien. Je faisais cuire les pâtes...

–Ça tombe à pic ! Justement, je me suis dit : “Tiens, tu vas un peu lui casser les nouilles !” Hi ! Hi ! »

Celle-là aussi, il me la resservait régulièrement. Il enchaîna :

« Alors, voilà (Cramponne-toi !) : tu sais où elle chante, Santa ?... (Grandiose !) “Aux Deux Guitares” ! Trois soirs dans ce trou à rats. Après, elle fait une petite tournée minable sur la côte, et elle revient terminer son World Tour à Nice, dans un autre cabaret corse moisi !

–Hmm... Les temps sont difficiles, on dirait.

–T’as pensé comme moi... Elle ne chante plus des standards en anglais, elle chante en figatelli ! “Hé, je lui ai dit, tu ne vises plus le public mondial, le succès planétaire ? C’est la faim qui te chasse de ton Île de Beauté, comme le loup du bois ? Toi qui disais que le Perroquet Tropical c’était pas assez bien pour toi... Te revoilà ? Dis ! Tu ne vas pas me finir chanteuse vieillissante dans une pizzeria du port, au moins !”

–Ouille ! Tu lui as ditça ?

–Textuel ! “Je te rassure, Séraphin, elle a répondu, toute sucrée, ça va très bien pour moi ; j’ai même fait un disque, je t’en ferai cadeau, si tu veux l’écouter !” Parce que, soi-disant, elle a fini par le trouver, son producteur. Producteur-de-mes-deux, oui ! Celui qui a mis les billes, c’est son mec, là, son malade mental, tu sais...

–C’est un malade mental ?

–Je ne t’ai pas dit ? Il est psychiatre ! Tu ne croyais pas qu’elle allait se prendre un petit crève-la-dalle, quand même ? Il paraît qu’il a une clinique privée, cette poire ! (Par ici la monnaie, “ammour” !) Une belle passe-crassane, bien juteuse, le mec ! D’après ce qu’on m’a dit, elle ne bosse même plus, à part la musique, et elle s’est fait payer la bagnole, une sono et un quintal de breloques. Tu sais comme elle les aime, les bijoux... Tu vas voir qu’elle va s’amener par ici bien bronzée avec sa quincaillerie et ses cailloux astiqués à mort. Rien que pour me faire chier.

–Ne commence pas, Séraphin...

–Ça va rutiler, je te dis ! Je vais mettre les Ray-Ban pour l’attendre à l’aéroport ; je ne veux pas me choper une ophtalmie.

–Bah… Après tout, si elle a ce qu’il lui faut... tant mieux pour elle,non ?

–Eh ben, justement ! Ça m’étonnerait qu’elle l’ait, “ce qu’il lui faut”, tu vois ? Parce que son anormal, là, en plus, c’est une demi-portion. Et Santa, figure-toi, je la connais ; elle a de l’appétit et de la santé. Tu vois ce que je veux dire ?

–Hmm... Tout àfait.

–Celle-là, il lui faut des rations complètes. De ce côté, elle n’est pas au régime basses calories. Et même, elle est un petit peu gourmande, et elle reprend volontiers de tous les plats. Alors, tu m’as compris... il faut assurer ! Sans déconner, si tu le vois, ce mec, il te fait de la peine : tu lui files un quignon de pain frotté d’ail, pour qu’il se remplume. Il doit baiser comme une petite coccinelle anémiée.

–Ah ? Tu l’asvu ?

–C’est un pou, je te dis ! Il est petit, vilain, malingre, myope, chauve, rouquin...

–Rouquin ? Tu ne m’as pas dit qu’il est chauve ?

–Il porte la barbe, ce complexé ! Trois poils rouges ; il est tellement laid qu’il se cache. Putain, j’arrête de le pourrir, le pauvre. Il ne m’a rien fait, finalement...

–Hmm... Laisse tomber.

–T’as raison... parlons d’autre chose. D’ailleurs, je m’en fous, maintenant. T’inquiète, je ne vais pas me faire monter la tension. Elle ne me fait plus ni chaud ni froid, tu me crois ?

–...

–Et puis, elle a été réglo avec moi. Ah ! Attention ! Si elle m’avait manqué de respect !... Enfin, tu vois ce que je veux dire, si elle s’était mal comportée... Là, pas pareil ! Ma parole, je lui faisais la peau ! Je ne rigole pas avec ça, tu le sais.

–Laisse courir, Séraphin.

–T’as raison. De toute façon, je n’ai rien à lui reprocher, elle s’est bien tenue. C’est pour ça que je l’ai laissée partir. Digne, tu vois... On ne retient pas quelqu’un qui se tire proprement. Et puis tiens : basta ! Je m’en allume une ! Attends... Hmm ! Qu’elle est bonne !... Et... Pfff !... À part ça ? Bonne journée ?

–… Rien de particulier, tu vois...

–Ho ! J’y pense : t’as pas mis des pâtes à cuire ?

–Bon Dieu, c’est vrai, je vais voir !

–Oh con ! Elles vont être bien gonflées, tes pâtes ! Triplées de volume ! Elles vont te profiter ! Hi ! Hi ! Allez, vas-y, je raccroche !

–Ça va, je fonce, allez, salut ! Merci du coup de bigophone !

–Hasta la vista, mec ! A bona sera ! A st’etima chi vene ! Je te tiens au courant pour Santa... Tu viens boxer, lundi, hein ?

–Ouais, ouais. Passe me prendre. Ciao, Séraphin ! Ciao !

Dans les jours qui suivirent, je pris la ferme résolution de fuir comme la peste les écervelées et les complications érotico-sentimentales ; je ferais un peu plus d’exercice, voilà tout. Pendant quelque temps, j’évitai tout de même la salle de musculation où j’avais rencontré Sylviane. Après l’esclandre qu’elle avait fait au pied de mon immeuble, je ne tenais pas à revoir cette folle.

Pourtant, je ne réussissais pas à la prendre en horreur. Elle me tenait encore par la barbichette, je le sentais bien. Et la barbichette, avec elle, j’avais comme l’impression que c’était un peu mon point faible.

Raison de plus pour ne pas remettre les pieds au gymnase ! Je savais trop à quelles tentations m’exposeraient les énervants supplices qu’elle s’y infligeait... Étirements, torsions, écartèlements, après lesquels elle se levait, tout innocente et ingénue, pour aller s’admirer dans le miroir, la garce ! Ou pour ranger sagement derrière son oreille, d’un doigt mignon, une jolie mèche de cheveux. Cette fille allait me mettre les nerfs en pelote, c’était sûr. Et puis, pour tout dire, je n’étais pas près d’oublier son parfum. Elle sentait bon !... Malheur ! Mais que cette fille sentait bon !... Elle sentait bon de partout !

La fuite était la seule solution ; je me mis à courir comme un dératé sur toutes les collines escarpées qui entourent la ville. C’est tout ce que je trouvai pour m’apaiser. Quatre ou cinq fois par semaine, donc, avec des chaussures de trail lourdes comme des fers à repasser, je recommençai à marteler les roches, la terre et les cailloux des chemins raboteux, jusqu’à tomber de fatigue. Comme autrefois... après Marie. Comme un malade. Et sans cesser, bien entendu, les entraînements en salle de boxe. Méthode Séraphin… « Ça recommence », me disais-je, inquiet. « Ne fais pas ça. Bon Dieu… Ça recommence. »

C’est que j’avais de bonnes raisons de m’alarmer. Des années auparavant, je m’étais déjà comporté ainsi, et je l’avaispayé.

Après la mort de Marie, j’étais au fond du trou. Je ne vivais plus. Je ressassais. Je croyais continuer à écrire, mais l’écriture tombait de moi en lambeaux, comme une peau de serpent. Je notais des bribes, sur des bouts de papier. Des souvenirs d’elle. « À quoi bon ? », me disais-je. Je perdais tout, à mesure ; trop de désordre dans ma tête, et dans ma maison. Mais je ne voulais pas oublier.

La nuit, je ne dormais plus. J’écoutais ma montre dans le noir, tout recroquevillé comme un piment sec. Consumé. Ratatiné par le chagrin. Les yeux ouverts, j’assemblais le puzzle macabre de mes souvenirs. Je fouillais les débris de Marie, épars dans ma cervelle comme un cadavre dépecé. Je devenais fou.

C’est Séraphin, tout d’abord,qui m’avait tiré de là, grâce au sport. Pourtant, à l’époque, je le connaissais à peine. Jusque-là, pour moi, Séraphin, c’était juste le compagnon de Santa, la meilleure amie de Marie. Un garçon sympathique, c’est entendu, mais vulgaire, brutal et un peu épais, qui n’aimait que la grosse rigolade, les bandes dessinées et les « pains dans la gueule », comme il disait. Nous avions bien dîné une ou deux fois ensemble, tous les quatre, mais je n’avais pas tenu à le connaître davantage. Et puis j’avais d’autres chats à fouetter ; du temps de Marie, j’écrivais. À vrai dire, je l’avais pris pour un parfait crétin, et l’avais perdu devue.

Séraphin était sans doute à l’enterrement, puisque Santa y assistait. Mais ce n’est qu’un an après que je me souviens de l’avoir croisé dans la rue. « Ça va ?… s’était-il inquiété. Putain, ce que t’as décollé ! » Puis, dans la semaine, il m’avait téléphoné pour m’inviter à dîner, avec Santa. Je n’avais pas osé refuser, et il ne m’avait plus lâché.

M’avait-il pris en sympathie, en pitié ? Quelles étaient ses motivations exactes ?... Même aujourd’hui, je ne le sais pas vraiment. Toujours est-il que, tout balourd et brutal qu’il était, il avait su reprendre contact, s’était fait accepter, insensiblement. Et, peu à peu, je m’étais habitué à ses coups de téléphone, à ses blagues, à ses visites inopinées.

Il se présentait à des heures insolites, sans prévenir, s’écroulait sur le canapé, sortait une vanne ou deux, du style : « Eh ! Tu cultives des champignons de Paris ? » Ou bien : « Pends-toi au plafond par les pieds, agite un peu les ailes, pour voir ! » Et j’ouvrais les volets, pour laisser entrer la lumière. Depuis des mois, je vivais dans la pénombre, au milieu de mes plantes desséchées.

Avec son idée de derrière la tête, patient et plein de bonne volonté, il attendait le moment, sans me brusquer. L’air de rien, il me parlait souvent de la salle où il s’entraînait, m’invitait à venir le voir boxer, me conseillait de reprendre le sport moi-même. Au début, il n’insistait pas...

Puis, un beau jour, alors que nous parlions de choses et d’autres, il s’était soudain levé, avait ramassé son sac (il passait parfois chez moi juste avant l’entraînement) et m’avait dit tout à trac :

« Bon, écoute… Ça fait des mois que je te travaille au corps. On ne va pas vieillir ensemble dans ce salon à papoter comme deux pédés. T’es taillé pour la boxe comme moi pour le tutu romantique, mais je n’ai rien d’autre à te proposer ; la boxe pieds-poings, c’est tout ce que je sais faire. Alors, écoute-moi bien, Benigno : tu te secoues, tu prends illico un survêtement et tu viens au club avec moi, là, tout de suite, ou bien, ma parole d’honneur, tu ne me revois plus jamais. Je te laisse crever seul dans ta grotte avec ton cafard... Et puis tu vas un peu te faire enculer ! »

Il m’adressait un sourire bizarre, presque mauvais. Avec un faux air de Joconde hommasse, mongolienne et pas commode. Une expression vraiment tordue. Même le grand Léonard ou Lewis Carroll en personne n’auraient pas su peindre un tel sourire. C’est peut-être ce qu’il me fallait pour me décider…

Alors, je m’étais retrouvé au club, et j’avais chaussé les gants. Pendant des mois, je m’étais imposé le long travail technique, seul et à deux. J’avais sauté à la corde, soulevé des poids, repris la course, accepté de recevoir des coups, et commencé d’en distribuer. Et fini les ruminations, les petits papiers morbides, l’écran et le clavier ! Terminé ! J’avais mis un point sur la gueule à tout ça. Un poing final. Et j’avais cessé de me considérer en tapinois comme l’écrivain en rade le plus prometteur de sa génération, pour devenir simplement ce que j’étais : le type un peu tracassé qui faisait les plus grosses conneries de tout son immeuble.

Et ce n’était pas plus mal ! Parce que, au bout de deux ans, j’allais mieux, je m’étais refait un corps, j’avais pris de la masse musculaire et m’étais affûté. J’avais retrouvé sinon la joie de vivre, du moins l’énergie, et, faute d’Amour-toujours, le goût de la bisque d’écrevisses. (Combien de temps après Marie sans toucher une femme ! Quelle insulte à la vie ! J’allais me rattraper !)

Un moment, grâce au sport et à Séraphin, je m’étais même cru tiré d’affaire. C’était juste avant de me précipiter chez le psychiatre.

Les psychiatres, justement, Séraphin les avait en horreur. Même bien avant que Santa ne déniche le sien, il avait toujours méprisé en vrac « tout ça » : les psychologues, psychiatres, psychanalystes, psychothérapeutes, et autres « fouille-merde », comme il les appelait. Ces incapables le désopilaient.

N’ayant un peu de respect que pour certains cancers dévorants, il se faisait fort de soigner lui-même, à coups de savate, toutes les grandes souffrances humaines. Surtout les maladies honteuses : les maladies de l’âme. Aussi, lorsque le traitement sportif vigoureux qu’il m’avait prescrit pour me guérir de Marie commença à montrer ses limites, je m’étais bien gardé de l’en tenir informé. Lui dire que je consultais ! Plutôt avouer une visite hebdomadaire chez une cartomancienne. Mais nécessité fait loi ; je ne pouvais plus vivre ainsi…

À force de travailler le sac lourd pendant des heures, jusqu’à tremper de sueur le sol autour de moi, je m’étais horriblement enflammé les tendons des bras et des épaules. Quand je touchais le sac, je croyais sentir mes os s’effriter et me tomber en poussière dans les chaussures, comme dans un cartoon de Tex Avery.

« Accepte la douleur ! disait Séraphin. La douleur, c’est que dalle ! Il faut travailler par-dessus le mal, sans ça, pas de progrès. » Bon. Je l’avais écouté. Et, effectivement… le mal avaitprogressé. Incapable désormais non seulement de boxer mais même de serrer une main, de me faire cuire un œuf, ou de tourner sans grimacer la clé de ma serrure, je m’étais rabattu sur la course. Les pouces accrochés aux deux bouts d’un Sandow passé derrière le cou, des heures durant, je couraisdans les cailloux et les éboulis. Quoi de plus raisonnable ? Je voulais mettre mes coudes et mes épaules au repos.

Au bout de quelques mois, mes bras n’allaient pas mieux. Mais je m’étais démoli les jambes. Bientôt, les voûtes plantaires, les hanches, les coudes, le dos, la nuque et les genoux en compote, je filai en crabe chez un rhumatologue, puis chez tous les rhumatologues de la ville. Le jour où le dernier me conseilla des antidépresseurs et des anxiolytiques, je filai chez le psychiatre. Ainsi, l’exercice physique et la course à outrance, qui m’avaient d’abord rendu un semblant de santé mentale, m’avaient finalement conduit chez le médecin des toqués.

Des années plus tard, quand je connus Sylviane, j’y avais pris mes petites habitudes, et continuais à consulter régulièrement — surtout par acquit de conscience. Je m’en trouvais plutôt bien : mes douleurs avaient disparu, je m’estimais en pleine forme… Et même si je ne connaissais plus vraiment la paix, s’il m’arrivait encore, quelquefois, de courir en invoquant le ciel sans raison, je trouvais dans l’effort physique de sacrés moments d’exaltation, et me découvrais une sensibilité tout à faitexquise devant les beaux couchers de soleil…

Mais après notre rupture, quand, pour essayer de me calmer, je me vis contraint de courir de nouveau comme un possédé, je compris assez vite que j’étais en danger, et que mes ennuis recommençaient…

Les nuits qui suivirent notre dispute, je me mis à traîner avant de m’endormir ; je regardais le plafond dans le noir. Sur mon futon, j’essayais de me détendre, je m’étirais, les bras en croix, les jambes ouvertes… tranquille... Bien écartelé. Je m’informais gentiment de ma petite santé, prenais de mes nouvelles : « Ça va ? », me disais-je, aimable, attentionné. Et, finalement… bah !… Ça allait.

Mais tout à coup je jurais sans raison dans la nuit. Le matin, au lieu de chanter normalement sous la douche, comme tout imbécile heureux qui se respecte, je disais à haute voix : « Je suis fatigué ».

Mon sommeildevint agité, vaguement troublé de rêves confus : il me semblait chercher Sylviane en dormant. En songe, mes lèvres cherchaient ses seins ; mes mains, ses hanches ; mon sexe, le sien... « Ce n’est rien », me disais-je, « c’est seulement physique : tu ne la connais même pas !… »