7,99 €

Mehr erfahren.

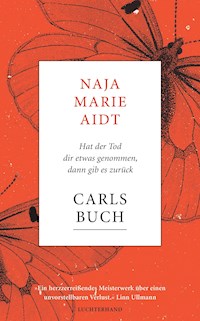

- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Mit "beklemmender Eindringlichkeit" (Süddeutsche Zeitung) erzählt die preisgekrönte dänische Autorin Naja Marie Aidt, wie die Vergangenheit einen Menschen unerwartet einholt und eine einzige falsche Entscheidung eine sorgfältig aufgebaute Existenz zum Einsturz bringt. Ein faszinierender Roman über die Bruchstellen des Lebens, das Gewicht der Vergangenheit und die Verletzlichkeit der menschlichen Existenz. Von einer der aufregendsten literarischen Stimmen unserer Zeit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 608

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Buch

Als Thomas O’Mally Lindström vom Tod seines Vaters hört, ist er erleichtert. Der Mann war ein Kleinkrimineller, an den weder Thomas noch dessen jüngere Schwester Jenny angenehme Erinnerungen haben. Die beiden Geschwister schlagen das Erbe aus, nehmen aus der Wohnung des Verstorbenen lediglich einen kaputten Toaster mit, in dem Thomas eine überraschende Entdeckung macht: ein Bündel Geldscheine, offensichtlich aus dem letzten Coup des Vaters. Thomas beschließt, das Geld zu behalten, niemandem ein Wort davon zu sagen. Doch von da an beginnt ihm sein Leben aus der Hand zu gleiten …

Ein grandios erzählter Roman über die Bruchstellen des Lebens, das Gewicht der Vergangenheit und die Verletzlichkeit der menschlichen Existenz.

»Die Gefühle, die hier zum Ausbruch kommen, sind universell. Das ist das Kennzeichen großer Literatur von Tschechow bis zu Joyce.« Time

Autorin

Naja Marie Aidt, 1963 geboren, zählt zu den wichtigsten Erzählerinnen Dänemarks. Sie wuchs in Grönland und Kopenhagen auf und lebt heute mit ihrer Familie in Brooklyn. 1991 gab sie ihr Debüt als Lyrikerin. Seither sind zehn Gedichtsammlungen sowie drei Erzählbände von ihr erschienen. Naja Marie Aidt erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Preise. 2008 wurde ihr für den Kurzgeschichtenband »Süßigkeiten« (erschienen in der Sammlung Luchterhand) der renommierte Nordische Literaturpreis verliehen.

Naja Marie Aidt

Schere, Stein, Papier

Roman

Deutsch von Flora Fink

Luchterhand

Und wir, die an steigendes Glück

denken, empfänden die Rührung,

die uns beinah bestürzt,

wenn ein Glückliches fällt.

Rainer Maria Rilke, Zehnte Elegie

*

Ein Mann überquert mitten in der Stadt die Straße. Es nieselt. Der Lärm ist ohrenbetäubend und penetrant – der Verkehr, rufende Menschen und bellende Hunde, Bauarbeiten und Rettungswagen, gurrende Tauben und schreiende Kinder in Buggys, U-Bahnen, die unter der Erde dahindonnern, hektische Teenager, brummelnde Obdachlose, Busse und Straßenverkäufer, alles kommt zusammen. Thomas überquert die Straße mit einer dünnen Ledermappe unter dem einen Arm und einem Schirm unter dem anderen, ihm direkt auf den Fersen eine blonde mollige Frau, sie rennt beinahe, um Schritt zu halten, sie ist schon fast gleichauf mit ihm und greift nach seinem Mantel, ihr Trenchcoat weht wie ein Schwanz oder ein Drachen hinter ihr her, sie sieht sich verwirrt um, ein Auto rast auf sie zu, sie keucht und hechtet auf die andere Straßenseite, und dann sind sie auf dem Gehweg in Sicherheit, und Jenny lässt Thomas los und sagt: »Kannst du nicht wie normale Menschen an der Ampel rübergehen? Du hättest mich fast umgebracht.« Ihre Augen sind groß und glänzen.

»Hast du geweint?«

»Ich habe nicht geweint.«

»Du hast ausgesehen, als würdest du weinen, als wir da oben saßen.«

»Vielleicht war mir ja zum Heulen. Ich war am Verhungern.« Sie wirft den Kopf in den Nacken und geht weiter. Thomas folgt ihr. Sie bewegen sich eine Seitenstraße hinunter, weg von dem Lärm, eine lange, schmale Straße, schlecht beleuchtet; es ist halb sieben, um sie herum senkt sich die Dunkelheit, die Luft ist kühl, ein Regentropfen fällt auf Thomas’ Wange, und wenig später sitzen sie einander gegenüber an einem Tisch in einem kleinen Restaurant. Thomas lässt seinen Blick über die Gegenstände gleiten, die zwischen ihnen stehen: ein grünes Tonschälchen mit Olivenöl, ein Korb mit Brot, Pfeffermühle, Salzstreuer, eine Karaffe Wasser und zwei ungleiche Gläser. Jennys dicke weiße Hand spielt an einer Serviette herum. Dann lehnt sie sich zurück und sieht ihn an. »Was hältst du von dem Anwalt? Meinst du, er taugt was?«

»Haben wir denn eine Wahl?«

»Wohl eher nicht. Warum bist du zu spät gekommen?«

»Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich gezögert.«

»Gezögert? Warum denn gezögert?«

Er lächelt und zündet sich eine Zigarette an. »Kann das jetzt nicht auch egal sein?«

»Musst du unbedingt rauchen?«

»Ja.«

»Darf man das hier überhaupt?«

»Ja. Was willst du essen? Willst du ein Glas Wein?«

»Ich will eine Bloody Mary. Und Nudeln mit Speck. Und einen grünen Salat. Kannst du dich an die Oliven erinnern, die wir letztes Mal hier hatten? Meinst du, wir kriegen die heute auch wieder?«

Der Kellner, ein älterer Mann mit krummem Rücken und welligem schwarzen Haar, nimmt ihre Bestellung auf und verschwindet in der Küche. Als sich die Schwingtüren öffnen, erhascht Thomas einen Blick auf zwei junge Männer, der eine über dampfende Töpfe gebeugt, der andere mit einer Bratpfanne hantierend. Ihre Gesichter glänzen verschwitzt in der Küchenhitze. In dem hohen Raum aber, in dem sie sitzen, ist es kühl. Thomas schüttelt sich. Eine Frau mittleren Alters steht hinter der Bar und poliert Gläser. Das Restaurant ist nicht einmal zur Hälfte besetzt. »Erinnerst du dich noch, wie Papa uns nach dem Unfall mit hierhergenommen hat, an dem Abend, nachdem du in der Notaufnahme warst? Wir haben da drüben gesessen.« Sie zeigt auf einen Tisch am Fenster. »Ich glaube, es war derselbe Kellner, damals war er noch jung. Und du warst bleich wie ein Bettlaken. Wie alt waren wir da?«

»Ich war elf, du warst neun.«

»Und wir durften einfach bestellen, was wir wollten. Ich hatte nur Schokoladenkuchen. Drei Stück.« Sie lacht plötzlich laut auf. »Ha! Du warst bleich wie ein Bettlaken, obwohl gar nichts passiert war. Es war ja überhaupt nichts Schlimmes passiert, Thomas. Ein paar kleine Kratzer. Nur ein paar kleine Kratzer.«

Der Kellner bringt zwei dampfende Teller. Die Barfrau stellt einen roten Drink, dekoriert mit einer bleichen Selleriestange, in die Tischmitte, als wäre er zum Teilen gedacht.

»Nur ein paar kleine Kratzer«, sagt Thomas langsam und schiebt den Drink zu Jenny hinüber, »so kann man das auch sehen.«

»Ach, jetzt sei doch nicht so theatralisch. Fang lieber mit Essen an. Prost.«

Sie hebt ihre Bloody Mary, sodass das Licht der Lampe durch die rote Flüssigkeit scheint. »Ha! Nur ein paar kleine Kratzer.«

»Das sieht wirklich aus wie Blut«, sagt er und zeigt mit seiner Gabel auf das Glas. Dann bohrt er sie in den Ochsenschwanz und schaufelt mit dem Messer Soße darüber. Der Kellner kommt mit einer halben Flasche Rotwein und einem Tellerchen Oliven angehumpelt. Doch Jenny ist nicht zufrieden. »Die sind aber auch so gar nicht wie die, die wir zuletzt hatten. Langweilig, schmecken nach gar nichts. Ich würde wetten, dass die aus dem nächstbesten Supermarkt sind, probier mal. Alles wird mit der Zeit schlechter, alles, alles. Habe ich nicht recht?« Thomas weigert sich, die langweiligen Oliven zu probieren. Er trinkt einen Schluck Wein und sagt: »Liebe Jenny, du beklagst dich aber auch die ganze Zeit. Es ist nicht so, dass alles mit der Zeit schlechter wird, alles wird besser. Jetzt sind wir zum Beispiel unseren Vater losgeworden, denk doch nur. Und er kommt nie wieder zurück. Nur in unseren schrecklichsten Albträumen.«

»Wie kannst du so abscheulich sein? Du warst schon immer abscheulich. Deine Abscheulichkeit bleibt immer gleich, sie wird weder schlechter noch besser mit der Zeit. Aber alles andere wird schlechter. Liebe und Ehen und der Körper, der einfach nur verfällt. Grässlich! Und Dinge werden hässlicher. Türen, Häuser, Stühle, Autos. Und Besteck«, sie sticht ihm ihre Gabel entgegen. »Ja, sogar Besteck wird immer hässlicher, und die Leute werden immer hässlicher, denk doch nur an Helenas und Kristins Zwillinge, sie sind so geschmacklos gekleidet, dass man es kaum glauben kann, sie haben an Weihnachten ein Foto geschickt, Kristin muss es gemacht haben, sie ist eine elendige Fotografin, und …« Sie hält jäh inne, legt die Gabel weg und streicht den Ärmel ihrer Bluse glatt. Dann sieht sie ihm direkt in die Augen. »Und du wirst auch hässlicher. Wirst du wirklich. Früher warst du mal hübsch. Du hast ausgesehen wie Mama und ihre Brüder.«

»Können wir nicht vielleicht über was Erfreulicheres reden?« Thomas lächelt Jenny an, doch sie schüttelt den Kopf und sagt: »Ich weiß nicht. Mir geht es zurzeit nicht gut. Meinst du nicht, dass wir ein paar Dinge aus Papas Wohnung holen können, bevor sie geräumt wird? Nur ein bisschen Kleinkram?«

»Da gibt es doch nichts zu holen, Jenny. Nur sehr, sehr hässliche Dinge.« Er lächelt wieder, und jetzt lächelt sie widerwillig zurück. Ihre Zähne sind gelblich, der Mund breit und rot. Ein plötzliches Aufleuchten in den grünen Augen.

»Ich hätte gerne den Toaster. An dem hänge ich.«

»Dann nimm ihn einfach. Das wird niemand bemerken. Aber was willst du mit einem alten Toaster?«

»Hatte er eigentlich irgendwas Persönliches in seiner Zelle?«

Thomas zündet sich noch eine Zigarette an und schüttelt den Kopf. Die Bardame hat inzwischen irgendeine seltsame Musik angemacht, wie träge Discomusik.

»Ein Notizbuch und einen Stapel Pornohefte. Seine Uhr.«

»Und was stand in dem Notizheft?«

»Nichts. Kritzeleien und ein paar Telefonnummern.«

»Hatte er nicht mal ein Foto von uns?«

»Jetzt sei nicht kindisch, Jenny. Natürlich hatte er kein Foto von uns.«

»Ich möchte jetzt Nachtisch. Und Kaffee.«

Jenny bestellt sich einen Eisbecher und Kaffee für sie beide. Sie isst gierig, zuerst die Cocktailkirsche ganz oben, dann arbeitet sie sich Schicht für Schicht nach unten, Schlagsahne, Schokoladensoße, Eiscreme. Im einen Augenblick sieht sie aus wie ein kleines Mädchen, im nächsten wie eine verbrauchte, übergewichtige Prostituierte. Eine attraktive Prostituierte, denkt Thomas überrascht. Er stellt sich vor, wie sie wohl in zwanzig Jahren aussieht. Die Haut an den Wangen wird schlaffer sein. Das Haar dünner. Vielleicht werden ihre Hände zittern. Er sieht beiläufig auf sein Telefon. Keine Nachrichten.

»Wie geht es Alice?«, fragt er.

»Sie hat einen neuen Freund. Schon wieder. Ich habe kein gutes Gefühl bei ihm.« Sie schleckt den letzten Rest Eis von ihrem Löffel. »Du solltest mal sehen, wie er sie betatscht, hemmungslos, in aller Öffentlichkeit.« Sie blickt aus dem Fenster. Es regnet jetzt in Strömen. Das Wasser rinnt an den großen Glasscheiben herunter. »Es ist nicht leicht, Kinder zu haben, Thomas«, sagt sie, träumerisch abwesend, noch immer den Löffel in der Hand. Dann ist sie wieder ganz da: »Na, ich fahre wohl morgen hin und hole den Toaster.« Sie lächelt schief, aber er kann sehen, dass sie dem Weinen nahe ist, und er greift nach ihrer Hand und drückt sie und setzt einen gespielt ernsten Blick auf:

»Du nimmst einfach den Bus bis vor die Tür, Jenny.«

Da muss sie dann doch lachen. Kurz darauf aber kneift sie die Augen zusammen und schaut ihn scharf an: »Okay«, sagt sie. »Dann hör mal gut zu. Genau so war es damals: Wir saßen gleich da drüben, an dem Tisch beim Fenster, und Vater sagte: ›Ihr könnt bestellen, was ihr wollt‹, es sei egal, meinte er. Zuerst habe ich ihm nicht geglaubt, aber er meinte es wirklich so. Erinnerst du dich? Er hat geschnauft und gestöhnt. Er hat an den Schläfen und an der Stirn geschwitzt, erinnerst du dich daran, wie er an den Schläfen geschwitzt hat? Wer hatte ihn überhaupt angerufen?«

»Das weißt du doch genau. Die von der Notaufnahme. Ich habe mehrere Stunden da gewartet. Müssen wir wirklich darüber reden?«

»Ja, müssen wir. Vater ist zu dir in die Notaufnahme, und was dann?«

»Jenny … jetzt lass gut sein.« Thomas sieht sie resigniert an.

»Komm schon. Was ist dann passiert?«

»Es war etwas passiert, ich hatte mir den linken Arm verstaucht, ich war am Kopf und am Rücken verletzt.«

Jenny lehnt sich zurück und lächelt herablassend, beinahe schadenfroh.

»Ja, war ich«, fährt Thomas ärgerlich fort. »Und das Erste, was er gesagt hat, als er den Raum betrat, war: ›Was zum Teufel hast du denn jetzt wieder angestellt?‹ Es war ihm völlig egal, dass ich gerade angefahren worden war, es war alles meine Schuld.«

»Bist du denn vor ein Auto gelaufen, oder was?«

»Nein, und das weißt du doch ganz genau.« Thomas spürt die Wut in sich wachsen, seine Stimme klingt gepresst und schrill. »Es war viel zu schnell unterwegs, ist einfach abgebogen und hat mich von der Seite erwischt, sodass ich auf dem Kühler gelandet bin. Das weißt du ganz genau. Vielleicht hat ihn die Sonne geblendet, es war Frühling.«

»Wer wurde von welcher Sonne geblendet?«

»Der Fahrer natürlich! Aber es war jedenfalls nicht meine Schuld.« Thomas seufzt tief. »Ich wollte gerade Brot kaufen gehen …«

»Ja.« Jennys Nasenlöcher weiten sich ein wenig, und sie sieht mit hochgezogenen Augenbrauen in die andere Richtung. »Und ich habe im Flur gesessen und auf dich gewartet. Eine Ewigkeit habe ich gewartet. Aber du bist nicht gekommen.«

»Als wäre das meine Schuld gewesen!«

»Ich rede nicht von Schuld, ich habe nur gesagt, dass du nicht gekommen bist. Ich hatte Bauchweh vor Hunger. Ich habe einfach nur dagesessen, in der Hocke, mit dem Rücken an der Wand, erinnerst du dich, wie dunkel es da im Flur war? Und wie lang er war? Die Glühbirne an der Decke und die braunen Wände? Igitt, das Braun an den Wänden. Es war fast so, als wären sie lebendig, wenn man allein war. Da waren Schatten und … schwarze Löcher.«

»Schwarze Löcher?«

»Ja. Schwarze Löcher. Ich hatte solche Angst.« Jennys Augen sind tränennass. Thomas zuckt mit den Schultern und gibt dem Kellner ein Zeichen, bestellt mehr Kaffee.

»Ich hatte Angst, Thomas«, wiederholt Jenny mit Nachdruck. »Schau mich an.«

»Er war sturzbetrunken«, sagt Thomas.

»War er gar nicht. Jetzt übertreibst du schon wieder.«

»Doch, war er. Er hat geschwankt. Glaubst du, ich hätte das nicht mitgekriegt? Das hast du doch auch? Er hat gestunken. Jetzt hör mir mal zu, ich hatte eine Gehirnerschütterung, Jenny, und ein blaues Auge, eine offene Wunde am Kopf, einen verstauchten Arm, und er hat nur geschwankt und geschnauft wie ein Idiot. Er hat mich angestarrt, hat aus dem Fenster gestarrt, dann hat er sich hingesetzt und ist wieder aufgestanden, er ist auf diese unruhige Art dort herumgewieselt, die uns immer so nervös gemacht hat, und das …«

Jenny schüttelt lächelnd den Kopf.

Thomas zeigt mit dem Finger auf sie: »Es hat dich nervös gemacht, da kannst du jetzt sagen, was du willst.«

»Aber ich war doch gar nicht da!«, unterbricht sie ihn.

»Nein, aber ich war da, und dann ist er plötzlich auf mich zugekommen und hat mich hart am Arm gepackt. ›Jetzt gehen wir‹, hat er gesagt, obwohl sie mich im Krankenhaus behalten wollten, es war so peinlich, ihm war das völlig egal, er hat mich aus dem Bett gezerrt und in den Aufzug geschubst, und ich erinnere mich noch deutlich an diesen Stoß, weil ich so viele Schrammen am Rücken hatte, und dann sind wir nach Hause gefahren und haben dich abgeholt …«

»Im Taxi«, wirft Jenny ein.

»Er hat auf der ganzen Fahrt kein einziges Wort gesagt.«

Sie sitzt auf einmal ganz aufrecht, als der Kellner ihr Kaffee einschenkt. Jenny sagt: »Daran kann ich mich gut erinnern. An das Taxi. Und dann sind wir hierhergefahren, und wir durften einfach bestellen, was wir wollten.«

»Und warum durften wir das? War das eine Strafe oder zur Feier des Tages?«

»Das weiß ich nicht. Was meinst du denn mit Strafe? Ich habe so viel Schokoladenkuchen bekommen, wie ich nur essen konnte, aber du.« Jenny zeigt auf ihn. »Du hast nur jämmerlich dagesessen mit – was hattest du noch mal? – deiner Suppe.« Sie lacht gedämpft. »Suppe! Da ist er sauer geworden. Aber es ist ja auch komisch, einen lächerlichen Teller Suppe zu bestellen, das Billigste auf der Speisekarte, wenn man ausnahmsweise einfach bestellen darf, was man will, also echt.«

»Mir war schlecht!« Thomas knallt seine Tasse auf die Untertasse. Dann sinkt er in sich zusammen. »Können wir es nicht einfach lassen? Warum willst du unbedingt darüber reden?«

»Was lassen? Du hast damals Suppe bestellt, du hast sie nicht angerührt, er wurde sauer, und dann bist du vom Stuhl gekippt.«

»Ich bin ohnmächtig geworden, Jenny. Mir war übel, ich habe gefroren, ich hatte Schmerzen, alles hat sich nur noch gedreht, ich konnte die verdammte Suppe nicht essen.« Seine Stimme ist ein verbissenes Zischen, Jenny aber lacht erneut, leicht und hell.

»Du bist vor lauter Hysterie ohnmächtig geworden! Glaubst du etwa nicht? Das glaube ich jedenfalls.«

Thomas schüttelt den Kopf, starrt Jenny an, zündet eine Zigarette an und bläst Luft durch die Nase aus.

»Okay«, sagt Jenny. »Dann sprechen wir nicht mehr darüber. Aber der Schokoladenkuchen war wirklich gut. Und du warst ganz weiß im Gesicht, als du wieder aufgewacht bist. Ha! Er musste dich fast den ganzen Weg zum Taxi tragen, obwohl ihm das so gar nicht gepasst hat. Und dann hast du dich auch noch übergeben, als wir nach Hause kamen, auf den Teppich im Wohnzimmer. Bloß wegen ein paar kleinen Schrammen.«

»Gehirnerschütterung!«, Thomas brüllt beinahe, »Gehirnerschütterung, verdammt noch mal.«

Sie blicken sich für einen Moment in die Augen, dann schwindet bei beiden die Konzentration. Thomas verliert sich in Gedanken, sein Blick auf zwei Männern ruhend, die sich über ihre Pastateller beugen. Der eine wischt sich mit seiner Serviette über den Mund. Der andere sagt etwas; sie lachen vertraut. Thomas raucht gierig und trinkt seinen bitteren kalten Kaffee aus. Jenny kaut am Nagel ihres kleinen Fingers. Jenny geht auf die Toilette. Thomas denkt an die Küche des Vaters, den Toaster. Der Geruch, der immer in der Küche hing, das Geräusch, wenn man die Schranktür neben dem Herd zumachte. Sie klemmte. Und das Brot, das heraussprang, war fast immer ein wenig zu verbrannt an den Rändern, Kohle an den Zähnen wie Stanniolpapier. Er bittet um die Rechnung. Jenny kommt zurück und fängt an, in ihrer Tasche zu kramen. Sie fischt eine Tube heraus und cremt sich die Hände ein. Ein schwacher Mentholgeruch breitet sich zwischen ihnen aus. Dann beginnt sie zu reden, über ihre Nachtschichten im Pflegeheim. Über ihr niedriges Gehalt und Alice und ihre Freunde, die ihr die Haare vom Kopf fressen. »Was soll ich tun?«, sagt Jenny und hebt die Hände, um sie gleich wieder schwer fallen zu lassen. Thomas ist erschöpft. Thomas sagt nicht viel. Er bezahlt, und sie verabschieden sich vor dem Restaurant. Jenny unter einem roten Schirm, er selbst unter einem schwarzen. Der Regen stürzt mit solch einer Wucht herab, dass er vom Gehsteig aufspritzt – als käme das Wasser von oben und unten. Sie hält einen Schlüssel in die Höhe. Vater steht auf einem hellen Holzschildchen, das an dem Schlüsselring befestigt ist. »Ich fahre morgen hin«, sagt sie. »Grüß Alice!«, ruft er, als sie schon losgeht. Sie hebt abwehrend den Arm, dreht sich aber nicht um. Vielleicht weint sie schon. Einen Augenblick lang fühlt er eine schmerzende Zärtlichkeit für den breiten, wogenden Körper, der jetzt um die Ecke biegt und verschwindet. Dann Abscheu. Dann wieder Zärtlichkeit.

Zu Hause sitzt Patricia, noch im Mantel, vor dem Computer. Ihr gestreifter Schal ist auf den Boden geglitten. Sie krümmt den Rücken und streckt den Nacken lang, damit ihr Gesicht ganz nah an den Bildschirm herankommt. Vom Flur fällt Licht in das halbdunkle Wohnzimmer. Sie hat eine Schale mit Orangen gefüllt und auf den Couchtisch gestellt. Die Katze schläft im Sessel. Thomas bleibt kurz im Türrahmen stehen und betrachtet sie. »Hallo«, sagt er dann. Sie blickt kurz auf. »Oh, hallo Schatz, ich bin gleich fertig, entschuldige, es ist nur wegen der Bilder für den Katalog, der Graphiker hat sie schon wieder falsch eingestellt …« Sie starrt schweigend auf den Bildschirm. Er starrt auf ihren Rücken. Das Wohnzimmer, ein Stillleben mit abgewandter Frau. Thomas geht in die Küche, wo sich eine ganze Menge schmutziges Geschirr stapelt. Er wäscht sich die Hände und trinkt ein Glas Wasser, sieht dabei aus dem Fenster. Er kann den Fluss sehen und die Lichter auf der anderen Seite. Ein Blitz fährt über den Himmel, Donnergrollen in der Ferne. Der Regen wird stärker. »Wie lief es?«, ruft Patricia. »Gut«, murmelt er und stellt sein Glas ab. Er geht ins Schlafzimmer und setzt sich auf das Bett. Nimmt sein Kopfkissen hoch und vergräbt sein Gesicht darin. So rieche ich, denkt er, das bin ich, dieser Geruch, dieser Geruch bin ich, das gebe ich ab und hinterlasse ich, Duftspuren; mich. Ich bin hier. Ich bin in diesem Kissen. Es ist erschreckend. Dann steht Patricia in der Tür. »Was machst du?« Er lässt das Kissen fallen. »Ist alles in Ordnung?« Sie hat den Mantel ausgezogen und ihre Haare im Nacken zusammengebunden. Über ihren Knien sind nasse Flecken auf den hellen Jeans, und die Wimperntusche hat rund um ihre Augen schwarze Schmierer hinterlassen. Sie muss in den Regen gekommen sein. »Du siehst müde aus«, sagt er, »hattest du überhaupt schon was zum Abendessen?« »Ich habe auf dem Weg nach Hause ein Sandwich gegessen, wir haben kein Brot da.« Sie setzt sich neben ihn. »Du hast Soße am Kragen.« Er nickt. Sie kratzt mit den Fingernägeln ein wenig an dem eingetrockneten Soßenfleck. Sie streichelt ihm über die Wange. Legt den Arm um ihn. »Wo habt ihr denn gegessen?«, fragt sie sanft. »Bei Luciano’s. Jenny hat darauf bestanden.« Er legt den Arm um sie, und so bleiben sie eine Weile sitzen. Er kann den Gedanken nicht abstellen, wie steif und unbeholfen es sich anfühlt. Schweigend ziehen sie sich aus, sie putzt Zähne, nackt, er liegt schon im Bett, sie bürstet noch ihre Haare. »Wie geht es Jenny? Hat sie sich einigermaßen zusammengerissen? Und was hat der Anwalt gesagt?« Patricia setzt sich auf die Bettkante und legt eine Hand auf seinen Arm. Sie hat Gänsehaut an den Oberschenkeln. Die dunklen Haare fallen um ihr Gesicht, als sie den Haargummi um den Pferdeschwanz löst. »Ihr müsst aber nicht seine Schulden übernehmen, oder?« Ihm fallen die Augen zu. Sein Körper ist schwer wie Blei. Das Herz schlägt regelmäßig und langsam, betäubend.

»Nein. Wenn es da überhaupt Schulden gibt«, sagt er mit belegter Stimme, »wir haben die ganze Erbschaft ausgeschlagen. Es sollte keine Probleme geben. Die Stadt zahlt auch für die Beerdigung. Allerdings besteht Jenny darauf, dass wir in der Kapelle erscheinen.«

»Oje.«

»Warum oje?« Das Sprechen bereitet ihm Mühe. Es fühlt sich an, als sei sein Mund teilweise gelähmt. Patricia legt sich neben ihn auf den Rücken. Die Bettdecke raschelt, als sie sie über sich zieht.

»Es ist nur … die Leute, die da kommen werden. Du weißt schon. Dieser Frank«, sagt sie mit Abscheu, »glaubst du, dass er kommt? Garantiert, oder? Und dann der Dicke, wie heißt er noch mal?«

Er schläft schon beinahe, sein Bein zuckt, er ist halb in einem Traum, träumt von einem Zirkus. Er bewegt sich langsam durch hohes Gras und kommt immer näher. Er kann die Musik hören. Das Gras lebt, überall sind Heuschrecken.

»Thomas?« Sie zieht an seinem Arm. »Thomas. Wir sollten miteinander schlafen. Es ist schon wieder ein paar Wochen her.«

»Ich kann nicht«, murmelt er, »ich schlafe …«

Er hört sie in großer Ferne seufzen und sich auf die andere Seite drehen, und dann hat er den Zirkus erreicht, auf einem Karussell juchzt ein Mädchen vor Vergnügen, es sieht Jenny zum Verwechseln ähnlich, die Gegenwart der Heuschrecken, dieses Kribbeln, dieses Geräusch, es ist gleichzeitig klaustrophobisch und verlockend, und er sieht im Traum auf seine sonnengebräunte schmutzige Hand hinab und entdeckt, dass er ein Junge ist und kein Mann, wie er zuerst glaubte.

Am nächsten Morgen wacht er mit der Dämmerung auf. Durch die Spalten der Jalousie strömt Sonnenlicht herein. Patricia seufzt im Schlaf. Sie schläft mit offenem Mund und hat sich ganz offensichtlich die Haare gerauft, wie sie es manchmal nachts tut; auf der linken Seite sind sie ganz zerzaust. Seltsame Angewohnheit. Er legt vorsichtig eine Hand auf ihre Schulter. Ihre Brüste sehen aus wie zwei rosarote Kuchen. Für einen Augenblick verspürt er gewaltige Lust auf sie. Dann vergeht das wieder. Er steht auf, kocht Kaffee, geht ins Bad, rasiert sich, zieht sich an. Sie kommt schlaftrunken in die Küche und setzt sich an den kleinen Tisch in der Ecke. Er schenkt ihr ein Glas Saft ein. »Wann kommst du heute Abend nach Hause?«, fragt sie. »Kannst du vielleicht auf dem Heimweg einkaufen? Wir haben nichts mehr da. Bitte bring ein gutes Brot mit.«

Sie hat am Abend noch einen Termin, sie verabreden, gegen acht Uhr gemeinsam zu Hause zu kochen. Er trinkt seinen Kaffee aus, küsst sie auf den Hals und die Wange, sie zieht seinen Mund zu ihrem heran und lässt ihre Zunge in seiner Mundhöhle verschwinden. Er hat gerade eben Zähne geputzt, das hat sie nicht. »Besorg doch auch eine Flasche Wein«, sagt sie und lächelt, und er nimmt seinen Mantel vom Haken und klemmt sich die Tasche unter den Arm. Den Schirm lässt er stehen. Draußen ist die Luft mild und frisch nach dem nächtlichen Regen, das dichte Geäst der Platanen spendet auf dem ganzen Weg zur Haltestelle angenehmen Schatten. Er liebt ihre gefleckten Stämme. Er raucht eine Zigarette, und alle Müdigkeit ist verflogen. Er überquert die Straße. Thomas O’Mally Lindström überquert die Straße und beginnt, mit den Spatzen, die über seinem Kopf schwirren, um die Wette zu pfeifen, biegt dann um die Ecke und verschwindet, eine lange schmutzige Treppe hinunter, im Dunkeln, um dort in die U-Bahn zu steigen.

Maloney tritt gegen den Kaffeeautomaten. Er trägt ein hellblaues Hemd, seine gelockten Haare sind noch immer feucht vom Duschen, oder er hat geschwitzt. Thomas hat ihn im Verdacht, dass er Annie vögelt, ihre Mitarbeiterin, vielleicht hatten sie gerade ein Rendezvous im Hinterzimmer. Vielleicht hat Maloney einen hohen Blutdruck, er hat in den letzten Jahren einiges zugenommen und hält sich mit Fett oder Salz nicht gerade zurück. Solche Gedanken poltern durch Thomas’ Kopf, als Maloney ruft: »Ich hasse dieses Gerät! Peter! Peter! Geh mal Kaffee holen. Milch und Zucker. Willst du auch was?«

Thomas schüttelt lächelnd den Kopf.

»Das passiert immer am Freitag, ist dir das schon aufgefallen? Immer am verfickten Freitag, wenn man seinen Morgenkaffee am dringendsten braucht, verdammt, ich rufe die Firma an und sage, dass sie das Ding abholen und sich sonstwo hinschieben können, ich bezahle keinen Heller mehr für den Scheiß.« Maloney ist bereits auf dem Weg nach vorne in den Laden. »Kommt heute die Lieferung? Hast du mit ihnen geredet?«, ruft er. Thomas folgt ihm. Maloney hat schon den Kronleuchter im Laden angeschaltet, Eva rollt gerade den Staubsaugerschlauch auf. Sie wünschen einander einen guten Morgen, sie sagt: »Schönes Wochenende«, auf ihre sonderbar verschüchterte Art, senkt beschämt den Kopf, aber wofür sollte sie sich denn schämen, und zieht sich zurück, hinaus in den Flur, den Staubsauger hinter sich her. Er wird doch wohl nicht sie vögeln, denkt Thomas und steckt den Schlüssel in die Kasse. Maloney telefoniert jetzt mit dem Lieferanten, es hört sich nicht so an, als würden sie es noch heute schaffen. Maloney legt mit einem Knallen auf und seufzt: »Warum muss das immer so verdammt mühsam sein?« Es ist ein großes Geschäft, ein schöner Laden, in dem seit fast einhundert Jahren Papier- und Büroartikel verkauft werden, und sie haben so viel von der alten dunklen Holzverkleidung bewahrt wie nur möglich. Der Kronleuchter hängt von der großen Stuckrosette an der Decke herab, die gründlich mit einer Zahnbürste gereinigt wurde, und den Schubladenschrank, in dem besonders hübsche Papierbögen und Blattgold untergebracht sind, haben sie behutsam restauriert. Die breiten Bodendielen wurden abgeschliffen und lackiert. Thomas hat selbst wochenlang hier auf dem Boden gekauert und die Spalten zwischen den Dielenbrettern mit Teer aufgefüllt, damals, als sie den Laden gerade übernommen hatten. Das war ein heißer Sommer, denkt er, damals hatte ich Patricia noch gar nicht kennengelernt. Maloney war jung und schlank und mit einer nougatfarbenen Schönheit zusammen gewesen, von der er nur als »Betthäschen« sprach. Am Abend gingen sie in eine Kneipe ums Eck und sprachen beim Bier davon, wie reich sie werden würden, wenn sie es nur richtig anstellten. Richtig.

Aber was zum Teufel ist richtig?, fragt sich Thomas und verspürt für einen Augenblick Lust, nach hinten zu gehen und ebenfalls gegen den Kaffeeautomaten zu treten, jetzt, wo das Teil ohnehin zurückgegeben wird. Stattdessen nimmt er hinter dem Ladentisch Platz und schaltet den Bildschirm ein. Das blasse Sonnenlicht fällt durch das große Fenster in den Raum, der morgendliche Verkehr lärmt in der Ferne. »Bald brauchen die Leute wohl auch kein Papier mehr«, sagt Maloney, »wer schreibt heute überhaupt noch Briefe, wer kann überhaupt noch mit der Hand schreiben, sag mir das, und Bücher sind auch bald Vergangenheit, die Leute sitzen nur noch mit ihren bescheuerten Angebergeräten in der U-Bahn, alles digital, selbst Sturmhöhe und Thomas Mann, das ist ein schlechter Scherz, verdammt, er und die Damen Brontë würden sich in ihren Gräbern umdrehen.«

»Vielleicht tun sie das ja.«

»Was?«

»Sich in ihren Gräbern umdrehen.« Thomas blickt aus dem Fenster. Dort kommt Peter, Kaffeebecher und Bäckertüte balancierend, mit einer Zigarette im Mund.

»Wusstest du, dass Peter raucht?«

»Nein, aber das ist mir auch so was von egal«, sagt Maloney, »was für ein beschissener Morgen, ich glaube, ich gehe gleich wieder nach Hause.«

»Deswegen kaut er also ständig Kaugummi. Um es zu verbergen. Den Geruch.«

Maloney beruhigt sich ein bisschen, nachdem er zwei Tassen Kaffee getrunken und ein Schokoladencroissant gegessen hat. Peter hat einen großen Pickel auf der Stirn. Annie trägt ein rotes Kleid, das ihre breiten Hüften betont. Sie hat füllige Arme und einen kleinen schmallippigen, spitzen Mund. »Okay, wir zählen heute durch. Du nimmst Reihe eins bis vier, Peter, und du machst den Rest.« Thomas nickt Annie zu. »Kartonage braucht ihr nicht zu zählen, die ist nachbestellt.«

»Aber die neue Lieferung ist noch nicht da«, sagt Annie.

»Nein, ist sie nicht«, sagt Maloney wütend. »Eure Listen liegen bis eins bei mir. Wir müssen die Bestellungen bis drei abgeschickt haben.«

»Geht das nicht sonst bis um vier?« Annie hebt ihr Kinn und sieht Thomas in die Augen.

»Aber heute eben nur bis drei«, sagt Maloney, und Thomas fragt: »Machen wir die Buchhaltung?«

Maloney nickt und wischt sich mit dem Handrücken über die Stirn. »Ich übernehme die erste Runde.«

»Wie spät ist es jetzt?«, fragt Peter nach einem Moment des Schweigens, in dem alle vier in sich gekehrt und schläfrig beinahe den Atem anhalten, als wäre es sehr, sehr heiß. Was es jedoch nicht ist. Maloney zeigt auf die Wanduhr hinter seinem Rücken.

»Ach ja«, sagt Peter, »Entschuldigung«.

Annie ist aufgestanden und wogt mit ihrem breiten Hintern vor in den Laden.

Um neun Uhr wird die Tür aufgeschlossen. Annie und Peter machen sich von jeweils einer Seite ans Werk, Regalmeter für Regalmeter, mit ihren Listen unter dem Arm. Sie sehen aus wie zwei brave Schüler. Oder Hilfskräfte in einer Bibliothek. Doch zumindest Annie sieht älter aus als noch vor einem Jahr, als sie sie eingestellt haben, so als hätte die Arbeit im Laden an ihr gezehrt. Thomas räumt die Gläser mit den Kugelschreibern und Bleistiften auf. Er steht hinter der Theke und betrachtet den Ladenraum mit der hohen Decke, lässt den Blick über die Waren schweifen und denkt: Das alles gehört zur Hälfte mir. Ich habe es richtig gemacht. Dann geht die Tür auf, und eine Mutter mit zwei kleinen Jungen kommt herein. Sie brauchen Seidenpapier und Filzstifte und eine Druckerpatrone. Zwischen den Kunden liest Thomas Zeitung, und um halb elf tritt er zum Rauchen hinaus auf die Straße. Es ist jetzt windig. Welke Blätter steigen in die Luft und werden über die Fahrbahn gewirbelt; der Himmel ist plötzlich dunkel und bewölkt. Da war diese Notiz in der Lokalzeitung: »Krimineller im Gefängnis gestorben.« Er hat sie herausgerissen und in die Hosentasche gesteckt. Wenn nur Maloney jetzt nicht wieder damit anfängt, dass sie Partyzubehör ins Sortiment nehmen sollen, denkt er und tritt die Zigarette unter der Schuhsohle aus. Dafür haben wir Maloney & Lindström doch nun wirklich nicht gegründet. Und ich sollte auch endlich mit dem Rauchen aufhören.

Annie liefert als Erste ihre Liste ab. Thomas verspürt Hunger. Er räumt ein bisschen auf, hier und da, die zwei kleinen Kinder haben natürlich Fettfinger auf dem Seidenpapier hinterlassen. Er dreht die vorderen Packen um. Eine Gruppe Mädchen, zwölf, vierzehn Jahre alt, stürzt kichernd zur Tür herein und ist sofort überall, mit Schreien und Kreischen, laut und lärmend. Ihre geschminkten Augen und klirrenden Armreifen. Er erträgt es einfach nicht. Er begegnet Annies Blick und gibt ihr zu verstehen, dass sie die Mädchen nicht aus den Augen lassen soll. Es kommt nicht selten vor, dass Mädchen in dem Alter klauen. In kleinen Grüppchen sind sie unterwegs, und immer in der Mittagspause, er sieht es vor sich, wie sie der Reihe nach in jedes Geschäft in der Straße marschieren. Letztens waren es eine Handvoll Pandabären-Radiergummis und einer von den großen elektrischen Bleistiftspitzern. Das Mädchen hatte ihn in ihrer Mütze versteckt. Er wollte ihre Eltern anrufen, aber sie weinte auf eine so beschämte, verzweifelte Art und Weise, dass er es bleiben ließ. Er geht zu Maloney ins Büro, der dasitzt und aus dem Fenster schaut. »Und?«

Maloney zuckt zusammen. »Na ja. Fast zur Hälfte geschafft.« Thomas zieht die Tür zu und setzt sich auf die Schreibtischkante. »Hast du was mit Annie?« Maloney starrt ihn zuerst nur verdutzt an, dann bricht er in Gelächter aus. »Thomas!«, sagt er, »Was spinnst du dir denn da zusammen? Annie! Was sind das für dreckige Gedanken, die du da in deinem kleinen Kopf ausbrütest?« Er lacht und lehnt sich zurück und hört schließlich auf zu lachen, sieht Thomas eindringlich an. »Was ist denn jetzt mit deinem Vater? Hast du mit dem Anwalt gesprochen, war das nicht gestern? Lass uns Mittagessen gehen.« Maloney hat diese Angewohnheit, zu fragen, ohne dann die Antwort abzuwarten. Sie holen ihre Mäntel aus dem Schrank im Flur und sagen Peter Bescheid, dass sie Mittagspause machen. Maloney will ein Sandwich mit extra Bacon, Thomas bestellt die Tagessuppe und Salat. Sie setzen sich wie gewöhnlich ganz hinten in die Ecke. »Am Dienstag holen sie den Kaffeeautomaten«, sagt Maloney und stopft sich ein etwas zu großes, mit Mayonnaise verschmiertes Stück Bacon mit dem Finger in den Mund, »ich habe ihm ordentlich die Meinung gesagt, so ein kleiner frustrierter Angestellter, der sich anhört, als hätte ihm jemand eine Karotte in den Arsch geschoben, Regeln hier, Regeln da, wenn das Scheißding doch, verdammt noch mal, einfach nicht funktioniert.«

»Maloney …«

»Einer muss sich doch um den Laden hier kümmern.«

»Meine Schwester hat der Todesfall ziemlich mitgenommen.« Thomas hört selbst, wie förmlich es klingt – »der Todesfall« –, aber er kann nicht sagen: »der Tod meines Vaters«. Er kann nicht »mein Vater« sagen.

»Oh, Jenny und ihre blonden Haare«, murmelt Maloney eifrig kauend, »die habe ich tatsächlich mal gevögelt, aber das ist inzwischen schon lange her. Aber Annie? Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Ha! Sie hat zugenommen, oder? Deine Schwester? Ja, Annie aber auch.«

»Sie wollte unbedingt in die Wohnung.«

»Jenny ist so … emotional. Oder? Weinen und Lachen, alles durcheinander. Als hätte sie so gar keine Kontrolle darüber. Wie nennt man das noch mal?«

»Theatralisch.«

»Nein, empfindsam. Das ist ein charmanter Charakterzug.« Maloney sieht ihn an, fährt dabei mit der Zunge über seine Schneidezähne.

»Das Ganze ist bald überstanden, Tommy. Wann versenkt ihr ihn in der Erde?«

»Am Dienstag.«

»Ich komme, wenn du willst. Du hast deine Suppe nicht mal angerührt.« Maloney wischt sich mit der Serviette über den Mund und trinkt den Rest Cola aus seiner Dose. Er hebt mit zwei Fingern ein Salatblatt von Thomas’ Teller hoch und lässt es wieder fallen. »Ich kann mich noch sehr gut an Jacques erinnern. Seinen glänzenden grauen Anzug. War das Fett? War der fettig, oder was?« Dann blickt er vom Salat auf und sieht Thomas direkt in die Augen. »Ich komme zu der beschissenen Beerdigung, ob du nun willst oder nicht, okay?«

»Okay.«

Sie bleiben einen Augenblick lang stehen, um das Schaufenster zu betrachten, mit dem sie beide ziemlich zufrieden sind, bevor sie den Laden betreten. Es ist zwei Uhr. Jetzt kommen langsam die Kunden. Es ist schon einiges los: Annie arbeitet effektiv an der Kasse, Peter berät Leute und holt Dinge aus dem Lager und klettert auf die Leiter, wenn etwas aus den obersten Reihen heruntergeholt werden soll. Thomas spürt kurz dieses Kribbeln im Bauch, das er immer wieder hat, etwas, das aus tiefster Seele kommt, eine Freude über das Geschäft, das Leben im Laden, darüber, dass ihnen dieser Ort tatsächlich gehört, dass er es so weit gebracht hat, sich aus dem Dreck, wo er herkommt, herausgearbeitet hat, dass es tatsächlich läuft. Eine Freude über die Angestellten, ihre Angestellten, das Regalsystem (sein eigener sicherer Geschmack), darüber, dass sie keinen Teppich auf dem Fußboden haben, und schließlich die Freude über die Freude, o ja, die Freude über die Freude, denn in letzter Zeit hat sich bei ihm eine gewisse Trägheit eingeschlichen, eine gewisse undefinierbare Unruhe oder Langeweile (ist das Langeweile?). Aber in diesem Augenblick ist das Kribbeln wieder da, während er durch den Laden geht und den Kunden zunickt und die attraktive Malerin, die gleich ums Eck ihr Atelier hat, herzlich begrüßt; sie braucht Acrylfarben und kann weder Magenta noch Ultramarin finden. Er ruft Peter herbei, und Peter geht direkt in den Keller, die Künstlerin lächelt dankbar. Den schmalen Flur entlang, die Tür zum Büro öffnen, bis zum Feierabend will er noch den Rest der Buchhaltung schaffen. Er hat sich gerade hingesetzt, als Jenny anruft.

»Ach, Thomas …« Er kann nicht unterscheiden, ob sie schnieft oder ob das ein anderes Geräusch im Hintergrund ist, »o Gott, hier sieht es schrecklich aus …«

»Was sieht schrecklich aus?«

»Es sieht SCHRECKLICH aus, Thomas.«

»Bist du in der Wohnung?«

Ihr entschlüpft ein merkwürdiger Laut.

»Natürlich sieht es dort schrecklich aus, was hast du denn erwartet?« Sie schnauft hysterisch. »Jenny. Ruf dir ein Taxi und fahr nach Hause. Ich lege jetzt auf, und dann rufst du ein Taxi. Okay?« Er hört, wie sie sich auf etwas gleichzeitig Weiches und Knarrendes setzt, das muss der Sessel sein.

»Komm schon, Jenny.«

»Ich kann nicht.«

»Was kannst du nicht?«

»Ich kann nicht aufstehen.«

»Aber du hast dich doch gerade erst hingesetzt.«

»Woher weißt du das?«

»Ich habe es gehört.«

»Was hast du gehört?Du hörst gar nichts! Du hast doch Augen am Hinterkopf, du Spion!«

»Du sitzt auf Vaters mottenzerfressenem Sessel und starrst direkt auf den Fernseher.«

»Da ist kein Fernseher mehr«, ihre Stimme zittert, »irgendjemand hat den Fernseher mitgenommen, Thomas. Alles ist kaputt. Alles ist weg, alles. Hier ist es so staubig, alles ist so eklig hier …«

»Natürlich ist es da staubig. Ich lege jetzt auf. Und du rufst dir ein Taxi.«

»Du sollst mich nicht so herumkommandieren! Immer kommandierst du mich herum. Nie darf ich IRGENDWAS selbst entscheiden! Immer nur du. Oder Vater. Oder irgendein verfickter kranker Penner!« Jenny atmet aufgeregt in den Hörer, rasend vor Wut. Er hat sie nie zuvor verfickt sagen hören. Jetzt muss ihr Mund ganz nah am Mikrofon sein, ihre Stimme ist dunkel und tief, sie stößt die Silben heraus: »Sie ha-ben den Fern-se-her mit-ge-nom-men, Tho-mas.«

Maloney hat das Büro betreten. Er sieht Thomas fragend an. Thomas schreibt »Jenny, hysterisch« auf einen Zettel.

»Jetzt lege ich auf. Ich lege jetzt auf, Jenny. Tschüs.« Er legt den Hörer auf.

»Ich muss sie abholen«, murmelt Thomas, »keine Ahnung, ob ich heute noch mal reinkomme.«

Er steht auf und nimmt seine Tasche und den Mantel aus dem Schrank im Flur und geht eilig durch den Laden, ohne sich von jemandem zu verabschieden, obwohl Annie ihm fragend hinterhersieht. Die Glastür gleitet hinter ihm zu. Er zündet sich eine Zigarette an und ruft nach einem Taxi. Doch noch bevor es angehalten hat, hat er schon wieder Jenny am Telefon. Jetzt heulend und unzusammenhängend.

Es ist viele Jahre her, dass er das Haus zuletzt gesehen hat. Ein schmales nichtssagendes Backsteingebäude, eingeklemmt zwischen zwei höheren Häusern. Das eine hat jetzt Balkons, wie ihm auffällt. Auf beiden Seiten der Straße sind neue, noch kleine Bäume gepflanzt worden. Eine Frau mit einem Kind im Tragetuch vor dem Bauch verlässt gerade den Spielplatz auf der anderen Straßenseite. Auch dieser ist neu. Früher war hier eine Feuerwache. Er erinnert sich an den ewigen Lärm der ausrückenden Fahrzeuge, als er noch sehr klein war. Später wurde sie abgerissen und hinterließ ein leeres Grundstück, auf dem die Kinder der Straße in großen schreienden Scharen ihre Abende verbrachten und wo er zusammen mit seinen Freunden eine Hütte aus Brettern baute (einen ganzen Sommer lang rauchten sie dort, in dieser Hütte, ihre ersten Zigaretten, die sie abwechselnd ihren Vätern klauten). Doch das Haus selbst ist unverändert. Hier wurden keine Fenster ausgetauscht. Keine Sprechanlage. Auch die Tür mit ihrem abgeblätterten blauen Anstrich ist noch dieselbe. Thomas stößt sie mit dem Fuß auf und steigt eine Stufe hinauf in den Hausflur. Die steile Treppe, ausgelegt mit einem ehemals weinroten Teppich, ist jetzt so schmutzig, dass sie beinahe schwarz ist. Das Holz knarrt unter seinem Gewicht, das Licht geht aus. Er findet den Schalter und bewegt sich in den dritten Stock hinauf, begleitet vom Ticken des Zeitschalters. Als Kinder kamen Jenny und er nicht an den Lichtschalter heran und mussten sich im Dunkeln vorantasten. Er legt seine Hand auf das Geländer. Die Hand erkennt jede Biegung wieder, jede Rille, jede Unebenheit. Der strenge Geruch von Schimmel und Mottenkugeln ist ihm so vertraut, dass er ihn zunächst gar nicht bemerkt. Doch auf einmal überkommt ihn Übelkeit. Die Tür zur Wohnung des Vaters steht offen.

Drinnen im Dunkeln sitzt Jenny auf dem ungemachten Bett des Vaters, den Blick starr geradeaus gerichtet. Die Vorhänge sind zugezogen. Auf dem Fußboden liegen Papiere verstreut, Kleider, kaputte Lampen und Glasscherben. Die Luft ist voller Staub. Eine Kommode ist umgestürzt, ein Hemdsärmel aus einer der Schubladen geglitten. Thomas geht weiter ins Wohnzimmer. Hier ist es heller. Der Fernseher fehlt, auch die Plattensammlung des Vaters. Der Couchtisch ist weg, das Silberbesteck auch – die Anrichte steht offen. Eine geblümte Kuchenplatte, die ihrer Großmutter gehört hatte, ist auf den Fußboden gefallen und in zwei Teile zerbrochen. Daneben liegt ein Apfelbutzen. Er geht zurück in den Flur und schließt die Wohnungstür. Aus der kleinen Küche strömt der fürchterliche Geruch von Fäulnis. Die Wohnung hat gut anderthalb Monate leer gestanden, Jenny war nur ein einziges Mal hier, um die Pflanzen zu gießen, seit der Vater festgenommen worden war. Aber offenbar ist seitdem irgendjemand hier gewesen. Thomas geht wieder zu Jenny hinüber. Sie sitzt noch immer auf dem Bett, jetzt mit dem Kopfkissen des Vaters auf dem Schoß. Er kniet sich vor sie auf den Boden. »Komm. Steh auf. Ich bringe dich nach Hause.« »Das Schloss wurde aufgebrochen«, flüstert sie und fährt sich mit dem Handrücken über den Mund. »Aber das ist doch jetzt ganz egal, Jenny. Komm, steh auf.« Er greift nach ihrer Hand. Aber Jenny will nicht aufstehen. Sie sitzt da, mit dem Kopfkissen des Vaters. »Was haben sie mitgenommen?«, fragt sie.

»Keine Ahnung. Hier ist doch nichts zu holen.«

»Den Couchtisch und den Fernseher«, flüstert Jenny.

Er greift nach ihren Armen, jetzt beiden, und zieht sie mit Kraft nach oben. »Jetzt gehen wir. Komm schon.« Sie schluchzt. Sie lehnt sich schwer an ihn. Er legt die Arme um sie, umarmt sie. Sie riecht nach einem warmen, würzigen Parfüm und Angstschweiß.

»Du brauchst keine Angst zu haben. Da ist nichts mehr, was dir Angst machen kann. Es ist vorbei. Er ist tot, alles ist vorbei. Wir können ganz beruhigt sein.«

»Ach«, stöhnt sie, »ach, ach, ach. Ich bin so müde. Ich bin so müde.« Thomas schiebt Jenny durch das Wohnzimmer, wo ein paar vertrocknete Kakteen mit langen kriechenden Armen auf der Fensterbank Staub sammeln. Jetzt bemerkt er erst den umgedrehten Sessel. Jemand hat ihn aufgeschnitten, man kann das graue Füllmaterial sehen. In einem der Papierhaufen auf dem Fußboden entdeckt er ein Foto, das ihre Mutter zeigt. »Der Toaster«, sagt Jenny und wankt hinaus in den Flur. Er hebt das Foto auf und steckt es in seine Tasche. Jenny ist schon in der Küche. Er geht zu ihr. Ein Schwarm von kleinen Fliegen erhebt sich träge von der Spüle in die Luft. Der Gestank ist unerträglich. Etwas Unbestimmbares und Dickflüssiges schimmert grünlich auf der Arbeitsfläche. Jenny nimmt den Toaster unter den Arm und bleibt stehen. Sie steht wie versteinert da und starrt hinunter auf den Fußboden. Thomas schüttelt den Kopf. »Nein. Nicht das. Komm schon«, sagt er energisch, »jetzt kommst du mit!« Das tut sie wirklich, doch im Flur bleibt sie wieder stehen und lässt die Hand über die dunkelbraune Wand gleiten. »Schau«, sagt sie, »hier ist es«. Sie nimmt seine Hand und führt sie über die abgeblätterte Farbe, und er kann die Buchstaben spüren, die Jenny an dem Abend, als er in der Notaufnahme war, in die Wand geritzt hat. Thomas ist dumm. Sie lacht plötzlich laut auf. Dann setzt sie sich mit einem Plumps auf den Boden und beginnt zu schluchzen. Er versucht nicht, sie zu trösten, er kann einfach nicht. Er lässt sie im Flur sitzen und geht zurück ins Schlafzimmer, wo der Gestank weniger schlimm ist. Er stellt die umgestürzte Kommode auf und öffnet die Schublade mit dem Hemdsärmel. Darin befinden sich die abgetragenen Pullover des Vaters, die Socken, paarweise ineinandergestülpt, ein paar Unterhemden. Die Luft ist dick von Staub und abgestandener Sonnenwärme, dazu kommt der Fäulnisgestank aus der Küche, sauer und ekelerregend. Er wirft einen Blick in die Kammer, in der noch immer das Etagenbett steht, mit Aufklebern zugepflastert, das Bett, in dem sie als Kinder schliefen, und auch noch, als sie älter wurden, als er viel zu groß dafür war und in Embryostellung schlafen musste. Er steht ganz still und betrachtet die vergilbte grüne Tapete mit den kleinen weißen Ranken. All die schlaflosen Nächte, in denen er darauf wartete, dass der Vater nach Hause kam. Jennys unruhiger Schlaf, aufstehen und auf dem Fußboden nach dem Schnuller suchen müssen, wenn sie ihn verlor. Ihr Wimmern. Und dann die Erleichterung, wenn er endlich den Schlüssel im Türschloss hörte, und Jacques’ schwere Schritte über den Holzboden, auf dem Weg in die Küche, zum Bier. Kurz darauf der Geruch von Zigarettenrauch, der durch die Wohnung strömte. Beinahe kann er auch jetzt den Rauch riechen, den Vater im Wohnzimmer rumoren hören. Dann wird ihm schwindelig. Er schwankt durch den Raum und setzt sich auf das untere Bett, lässt den Kopf zwischen seine Knie sinken. »Was ist los?« Jenny steht mit geschwollenen Heulaugen in der Tür. Sie setzt sich neben ihn. Die dünne fleckige Matratze gibt unter ihrem Gewicht nach. Sie beginnt zu summen. Sie sagt: »Schau, mein kleines Goldherz!« Sie klingt wie eine Fünfjährige. Sie streicht den Aufkleber mit dem Zeigefinger glatt. »Und der Engel und der lila Smiley, den ich von Tante Kristin bekommen habe …« Plötzlich meint er, etwas bewege sich am Rand seines Blickfelds, aber als er den Kopf dreht, ist da nichts. Er steht auf. »Lass uns gehen«, sagt er panisch und packt Jenny. Er will sie mit sich ziehen, aber sie will nicht, sie will auf dem Etagenbett sitzen bleiben, sie sagt: »Thomas, lass mich«, macht sich schwer und hält sich fest, zuerst am Bettpfosten, dann am Türrahmen, aber er zieht sie weiter. Er zieht sie zum Treppenhaus, er zerrt an ihrem Arm, sie stolpert beinahe über die Türschwelle, er knallt die Tür zu und tritt dagegen. »Pfui Teufel«, brüllt er, »pfui Teufel, was für eine verdammte Scheiße!« Er tritt weiter gegen die Tür, »verdammte Scheiße!« Er tritt härter zu, das Holz gibt nach, er ruft: »Ich hasse diese verfluchte Scheißbude!« Ihm wird heiß, er hat Lust, das ganze Haus anzuzünden, er hat Lust, Jenny zu erwürgen, er tritt wieder zu, ein Teil des Türrahmens löst sich, in ihm donnert die Wut. »Aber Thomas«, flüstert Jenny. »SCHEISSE!«, brüllt Thomas. Dann öffnet sich die Tür nebenan, und eine alte Frau streckt ihren Kopf heraus. »Ich rufe die Polizei!«, schreit sie mit greller, dünner Stimme. Jenny geht auf sie zu. »Aber wir sind es doch nur, Frau Krantz. Thomas und Jenny, Jacques’ Kinder, Sie erinnern sich doch noch an uns, oder?« Thomas ballt die Hände zu Fäusten und atmet schwer, beißt fest die Zähne zusammen. Frau Krantz zögert.

»Ihr habt mich erschreckt.«

»Jacques ist tot«, sagt Jenny.

»Jacques ist tot? Jacques O’Mally?« Thomas geht langsam die Treppe hinunter, er hört Jenny mit gedämpfter Stimme sprechen, plötzlich ganz klar und in normalem Tonfall, beinahe schmeichelnd: »Frau Krantz, haben Sie vor kurzem vielleicht merkwürdige Geräusche aus der Wohnung gehört? Es sieht nämlich so aus, als wären Einbrecher da gewesen. Haben Sie etwas Verdächtiges gehört?«

»Einbrecher?«, stammelt Frau Krantz nervös. Jenny fährt fort: »Ja, schlimm, nicht wahr? Haben Sie nicht vielleicht etwas gehört, können Sie nicht versuchen, sich zu erinnern, ob Sie etwas gehört oder gesehen haben?« Thomas kann es nicht ertragen, mit anzuhören, wie Jenny sich konstant wiederholt. Jetzt sieht er, dass Frau Krantz hinaus ins Treppenhaus getreten ist. Sie trägt ein Haarnetz über ihren struppigen Locken.

»Haben Sie etwas aus der Wohnung meines Vaters gehört?«

»Ich höre doch so schlecht«, sagt Frau Krantz und fasst sich an die langen Ohrläppchen. »Alles wird schlechter mit der Zeit, alles, einfach alles. Es ist hoffnungslos …« Sie kneift die Augen zusammen und zeigt auf Thomas hinunter. »Ist das dein Bruder? An ihn kann ich mich noch gut erinnern.«

»Aber Sie haben nichts gehört?«

Frau Krantz schüttelt den Kopf. Es kribbelt in Thomas’ Bein. Wenn Jenny jetzt noch einmal »haben Sie nichts gehört?« sagt, muss er schreien. Dann erschlägt er sie.

»Wir müssen jetzt gehen, wir haben es eilig«, sagt er schroff, »komm schon, Jenny.«

»Es war nett, Sie wiederzusehen«, sagt Jenny und gibt der alten Frau die Hand.

Endlich stolpert Jenny die Treppe hinunter, unter dem Arm den Toaster. Frau Krantz winkt mit einer knochigen grauen Hand, und Jenny winkt zurück. Thomas ist schon nach draußen ans Licht gestürzt und hat sich eine Zigarette angesteckt. Sein Puls galoppiert, eine dünne Schicht kalter Schweiß auf Rücken und Bauch. Und dann, plötzlich, wird er apathisch. Die Sonne brennt jetzt von einem blauen Himmel herunter und blendet sie, sie haben sich nebeneinander auf die Treppenstufe gesetzt, überwältigt von Mutlosigkeit und Erschöpfung. Jenny schnappt Thomas die Zigarette aus der Hand und nimmt einen tiefen Zug. »Du rauchst doch gar nicht«, sagt er und holt sie sich zurück. »Dass Frau Krantz noch lebt«, sagt Jenny, »sie war ein gemeines altes Weib, aber echt, ein widerliches, gemeines, bösartiges Weib. Erinnerst du dich, wie sie einmal behauptet hat, wir hätten ihren ekelhaften Hund gequält?« Thomas nickt, doch Jenny redet aufgeregt weiter: »Nur weil wir so nett waren, mit ihm Gassi zu gehen, als sie krank war!«

»Ich kann mich noch gut daran erinnern, Jenny.«

»Erinnerst du dich, wie er uns an dem Abend verprügelt hat? Und jetzt tut sie so honigsüß. Gemeines altes Weib! Ich hätte ihr eine scheuern sollen, der blöden Kuh.« Thomas schaut Jenny an. Sie sieht wütend aus. Dann ein schwaches Lächeln, und einen Moment lang ist Leben in den grünen Augen. Er lächelt matt zurück. Sie drückt seinen Arm. Ein Bus fährt vorbei und spritzt schmutziges Wasser aus dem Rinnstein auf die zwei auf der Treppe, aber sie stehen nicht auf. Die Nachmittagssonne wandert immer tiefer. Eine ganze Weile schweigen sie beide. Irgendwann haben die Kinder Schulschluss und laufen lebhaft die Straße hinunter. Die Jungen ärgern die Mädchen, die Mädchen ärgern die Jungen. Ihre Körper hüpfen und tanzen und rennen und schieben und schubsen und kneifen und gestikulieren. Ein rothaariges Mädchen hüpft auf den Rücken eines dünnen Jungen. Thomas fühlt sich plötzlich durchgespült und gereinigt von dem lauten glücklichen Lachen der Kinder. Dann fällt ihm ein, dass sie überhaupt nicht hier sein dürfen. Sie haben keine Zugangserlaubnis zur Wohnung. Als sie schließlich aufstehen, ist sein linker Fuß eingeschlafen, die Knie sind ganz steif. Erst jetzt bemerkt er, wie kalt es ist. »Sag niemandem, dass wir hier waren«, sagt er und legt seinen Arm um Jenny.

Er begleitet Jenny zur Haltestelle und nimmt den Bus zurück zum Laden. Mittlerweile ist es schon fast ganz dunkel draußen. Maloney ist fertig mit der Buchhaltung, die Kartonlieferung ist doch noch gekommen und jetzt auch schon eingeräumt. Das gelbe Licht des Kronleuchters lässt das Geschäft kleiner und gemütlicher wirken. Annie kniet vor einem Schrank und sortiert den Inhalt, Peter lehnt an der Leiter und bläst eine große Kaugummiblase, bis sie zerplatzt und ihm im Gesicht klebt. Er sieht noch verzagter aus als gewöhnlich. Thomas lässt sich im Büro auf einen Stuhl sinken und seufzt. »Da, bedien dich«, sagt Maloney, der in einem Katalog blättert, die Füße auf dem Schreibtisch. Er schiebt Thomas einen Teller mit Sahnetörtchen entgegen. Thomas stupst mit dem Löffel eine Erdbeere an, dann legt er ihn aus der Hand. »Jemand war in der Wohnung. Alles war durchwühlt.«

Maloney blickt von seinem Katalog auf. »Junkies?«

»Vielleicht.«

»Vielleicht ist es schon länger her.«

»Aber es hat so ausgesehen, als wäre es erst vor kurzem passiert.«

»Wie das denn?« Maloney nimmt die Füße vom Tisch und rückt näher heran. Sein Bauch stößt gegen die Tischkante.

»Da lag ein Apfelbutzen auf dem Boden. Und er war nicht vertrocknet, der war frisch. Nur ein kleines bisschen braun an den Rändern.«

Maloney lehnt sich mit einer langen gleitenden Bewegung in seinem Chefsessel zurück. »Du klingst wie ein Amateurdetektiv. Jedes Kind kann den Apfelbutzen da hingeschmissen haben, wer weiß das schon, in dem Viertel. Meinst du nicht, du solltest die ganze Geschichte mit deinem Vater langsam hinter dir lassen?« Über dem Hosenbund wird ein Streifen Bauchspeck sichtbar, als das Hemd nach oben rutscht.

»Er hat dir zu Lebzeiten nie irgendwas Gutes getan, und das wird er auch als Toter nicht tun, da bin ich mir sicher. Du siehst aus, als könntest du einen ordentlichen Drink vertragen. Annie soll den Laden abschließen.«

Sie sitzen in der Bar, umhüllt von der heimeligen, warmen Atmosphäre, die hier drinnen herrscht. Thomas ist schon bei seinem zweiten Martini, während Maloney den Rest einer Piña Colada hinunterschüttet. Die Frau hinter dem Tresen lächelt sie unter ihrem akkurat geschnittenen gebleichten Pony an, und die Musik passt perfekt, als wüsste die Frau ganz genau, was ihnen gefällt. Und jetzt werden sie langsam etwas albern und ausgelassen, Thomas hat den Einbruch und Jennys erschrockenes Gesicht fast schon vergessen. Er lässt den Blick auf den schwarz angemalten Augen der Frau ruhen. Sind sie blau oder doch eher grau? Maloney sagt: »Vielleicht ist Peter schwul«, und Thomas meint, er glaube, Peter sei noch Jungfrau. »Aber der Junge ist zweiundzwanzig Jahre alt, zur Hölle!« Und Thomas sagt: »Du kannst über nichts anderes reden als über Sex.« »Und du?«, gibt Maloney zurück, und dann klingelt Thomas’ Telefon zum dritten Mal, er hat es bis jetzt ignoriert, es ist Patricia. »Ich muss drangehen«, sagt er, stößt die Tür zur Straße auf und versucht dabei, sein Telefon zu bedienen. Der kalte Wind schlägt ihm ins Gesicht.

Patricia ist bereits zu Hause, sie sagt, es sei schon nach acht, und sie hätten sich doch für die Zeit verabredet. Ob er Wein fürs Abendessen gekauft habe, ob er Brot gekauft habe, ob er Huhn und Gemüse gekauft habe? Thomas stützt sich mit dem linken Arm gegen die Mauer. »Ich komme«, sagt er, »ich nehme jetzt gleich ein Taxi. Und ich bringe was vom Chinesen mit. Und Bier. Entschuldige, Schatz, ich habe einfach die Zeit vergessen.«

»Ich habe keine Lust auf Chinesisch«, sagt Patricia wütend, »und du klingst reichlich angetrunken.«

Maloney ist so überhaupt nicht glücklich damit, dass Thomas gehen will, macht selbst aber keine Anstalten aufzustehen, als Thomas seine Sachen zusammensammelt und die Rechnung bezahlt. Sie verabschieden sich, Maloney ruft »bis dann!«, und Thomas trottet die Straße auf und ab, doch es kommen keine freien Taxis. Durch die beschlagene Glastür sieht er Maloney bei einer Runde jüngerer Männer und Frauen sitzen, die er jetzt auch schon mit großen Gesten unterhält. Hier draußen ist es verdammt kalt, Thomas geht in Richtung der größeren Straßen, kauft an einem Kiosk Bier, Zigaretten, er friert und schüttelt sich. Endlich hält ein Taxi an. Die Fahrt durch die Stadt ist so unfassbar schön, ich liebe die Lichter und die Dunkelheit, denkt er, die Lichter und die Dunkelheit, und dann sind sie plötzlich vor seiner Haustür. Hier ist es viel zu still, denkt er. Und ich habe nichts zu essen besorgt, ich kann nicht ohne Essen nach Hause kommen. Gedanken wie Fliegen und stechende Insekten: Wo sind meine Schlüssel? Ein Apfelbutzen, der Gestank aus der Küche. Wenn sie nichts vom Chinesen will, muss ich wohl zum Tapas-Laden gehen, das dauert mindestens eine Viertelstunde.

Als er einen hohen Turm Take-away-Schachteln auf seiner rechten Handfläche zur Tür hereinbalanciert, verliert er den Schlüssel und ist beinahe dumm genug, sich zu bücken, um ihn aufzuheben, und damit auch noch die Schachteln mit dem Essen fallen zu lassen, aber er reagiert gerade noch rechtzeitig. Es summt in seinem Kopf. Er fährt sich mit der Zunge über die Lippen, eine scheuernde Trockenheit im Mund. Der lange Flur mit der hohen Decke ist weiß gestrichen, er hört, wie Patricia sich barfuß durchs Wohnzimmer auf ihn zubewegt. Sie bleibt ein paar Meter von ihm entfernt stehen. »Entschuldige«, sagt er und zwingt sich zu einem Lächeln. »Ich hatte einen komischen Tag.« Sie neigt den Kopf zur Seite. Das Licht fällt auf die linke Seite ihres Gesichts, den hohen Wangenknochen, das Ohr. »Ich hatte mir extra ein Kleid angezogen, das habe ich jetzt wieder ausgezogen.« Sie schüttelt mit erhobenem Kinn ihre Haare zurück. »Ich dachte, wir würden uns heute einen schönen Abend machen.«

Er schiebt mit dem Rücken die Tür zu und stellt die Schachteln auf dem niedrigen Tisch unter dem Spiegel ab.

»Das machen wir doch auch. Oder?«

Er erhascht einen kurzen Blick auf sich selbst, rote Wangen, Ringe unter den Augen. Dann geht er auf sie zu, und sie lässt sich widerwillig umarmen. »Du stinkst nach Alkohol«, sagt sie gegen seinen Hals, »und ich habe Hunger.«

Sie hat etwas an, das wie ein Schlafanzug aussieht, aber er ist sich nicht sicher, dass es wirklich ein Schlafanzug ist. Seide, weit geschnitten, sicherlich sehr teuer. Patricia gibt viel Geld für Kleidung aus. Patricia will gerne ein Kind haben. Patricia ist ehrgeizig, aber sie will auch ein Kind haben. Jetzt zieht sie die Beine hoch aufs Sofa und beißt in ein Artischockenherz. Sie hebt ihr Bier an die Lippen und trinkt. Dann rutscht sie ein Stück und zeigt auf die Tapenade, von der möchte sie auch etwas haben. Thomas sitzt nach vorne gebeugt in dem blauen Sessel und hat Lust zu rauchen. Aber dafür müsste er wieder hinaus auf die Straße, außerdem wäre es unpassend, jetzt zu gehen; geradezu unverschämt. Er schaufelt sich etwas grünen Salat in den Mund und beißt in ein Stück Brot. Jetzt bemerkt er erst, dass er seit dem mageren Mittagessen nichts mehr gegessen hat. Als Patricia satt ist, isst er sämtliche Schachteln leer, und als er die Schachteln leergegessen hat, lehnt er sich zurück, träge und schläfrig. Patricia fragt nach dem Besuch in der Wohnung des Vaters, sie ist offenbar nicht mehr wütend. Aber er kann einfach nicht erzählen, wie es dort aussah. Er erzählt stattdessen von Frau Krantz. Er versucht, es lustig klingen zu lassen: »Ihre Stimme hat sich angehört wie … wie ein kreischendes Kind, das ins Töpfchen pinkelt.« Er hat keine Ahnung, wie er nun darauf gekommen ist, aber es entlockt Patricia ein kleines Lächeln, ihr Blick wird wärmer. »Hat sie sich also angehört wie ein kreischendes Kind oder wie der Pissestrahl im Töpfchen?«, fragt sie, und Thomas lächelt zurück, und sie teilen jetzt einen Blick, alles, was sie gemeinsam haben, liegt jetzt in diesem Blick, für den Bruchteil einer Sekunde. Dann schaut Thomas weg. »Ich habe so überhaupt keine Lust, zur Beerdigung zu gehen. Ich überlege wirklich, nicht hinzugehen. Warum sollte ich? Für wen?«

»Doch wohl für Jenny.«

Darauf antwortet er nicht.

»Glaubst du, deine Tante und Helena kommen?«

»Nein. Wobei Jenny sie bestimmt eingeladen hat. Und Jenny ertrage ich im Moment auch nicht. Das Ganze lässt mich vollkommen kalt, ich will damit nichts zu tun haben.«

»Aber Thomas. Ist es nicht am besten, wenn wir es einfach hinter uns bringen? Dann wirst du jedenfalls nie bereuen, dass du nicht hingegangen bist.«

»Womöglich bereue ich dann, dassich hingegangen bin«, sagt er und steht auf. Die Stadt liegt blinkend in der Dunkelheit da, der Mond ist halbvoll und gelb. Patricia seufzt und sammelt die Schachteln zusammen.

»Wir gehen danach aus und trinken Champagner, nur du und ich. Wir feiern, dass es überstanden ist!«, ruft sie auf dem Weg in die Küche. Klatsch, klatsch, ihre nackten Fußsohlen auf den Holzdielen. Jetzt läuft das Wasser, sie spült wohl die Teller ab. Thomas öffnet das Fenster und zündet sich eine Zigarette an, lehnt sich über den Sims und bläst den Rauch hinaus in die feuchte, kalte Nachtluft.

Patricia kommt zurück ins Wohnzimmer, sie bleibt stehen und will gerade noch etwas sagen, zögert dann aber und sagt stattdessen: »Soll ich vielleicht mein Kleid wieder anziehen?«