14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: CulturBooks Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

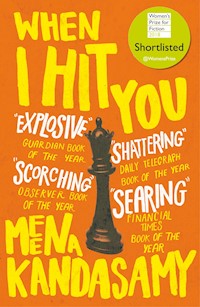

Die mitreißende Geschichte einer Selbstbefreiung Auf der Shortlist für den Women’s Prize für Fiction Ein Guardian Buch des Jahres Ein Daily Telegraph Buch des Jahres Ein Observer Buch des Jahres Ein Financial Times Buch des Jahres »Meena Kandasamys lebhafte, scharfe und präzise Stimme macht diesen eindringlichen Roman zu einem Triumph.« Ayòbámi Adébáyò, The Guardian Das Buch Meena Kandasamys sprachgewaltiger autobiografischer Roman erzählt literarisch brillant die Chronik einer missbräuchlichen Ehe und zeugt von der unbesiegbaren Kraft der Kunst. Eine kluge, wilde und mutige Auseinandersetzung mit der Ehe im modernen Indien – und nicht nur dort. Verführt von Politik, Poesie und dem Traum, gemeinsam eine bessere Welt zu schaffen, verliebt sich eine junge Frau in einen charismatischen Universitätsdozenten. Nach der Hochzeit zieht sie zu ihm in eine verregnete Küstenstadt in einer Region Indiens, deren Sprache sie nicht beherrscht, und muss entdecken, dass ihr perfekter Mann sich hinter verschlossenen Türen in ein alles kontrollierendes Monster verwandelt. Als er sie auf seine idealisierte Version einer gehorsamen Frau reduziert, sie schikaniert und ihren Ehrgeiz, Schriftstellerin zu werden, im Keim erstickt, schwört sie, sich zu wehren – ein Widerstand, der sie entweder töten oder ihr die Freiheit zurückgeben wird. Pressestimmen (Auswahl) »Eines der wichtigsten und schockierendsten und poetischsten Bücher des Jahres.« Readwomen »Herausragend und atemberaubend … die mit Abstand beste Lektüre des Jahres.« Women Writers »Kandasamy überzeugt mit Anschaulichkeit, Wucht und Durchschlagskraft.« Times Literary Supplement »Mutig und gewagt und aufwühlend.« Stylist

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 261

Ähnliche

Impressum

eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2020

Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg

Tel. +4940 31108081, [email protected]

www.culturbooks.de

Alle Rechte vorbehalten

© 2017 by Meena Kandasamy

International Rights Management: Susanna Lea Associates

Titel der Originalausgabe:

When I Hit You: Or, A Portrait Of The Writer As A Young Wife

Die Übersetzung aus dem Englischen wurde

mit Mitteln des Auswärtigen Amts unterstützt durch

Litprom e.V. – Literaturen der Welt.

Übersetzung: Karen Gerwig

Redaktion: Zoë Beck, Jan Karsten

Covergestaltung: Carla Nagel

eBook-Herstellung: CulturBooks

Erscheinungsdatum: 2020

ISBN 978-3-95988-165-4

Über das Buch

Meena Kandasamys sprachgewaltiger autobiografischer Roman erzählt klug und literarisch brillant die Chronik einer missbräuchlichen Ehe und zeugt von der unbesiegbaren Kraft der Kunst. Eine kluge, wilde und mutige Auseinandersetzung mit der Ehe im modernen Indien – und nicht nur dort.

Verführt von Politik, Poesie und dem Traum, gemeinsam eine bessere Welt zu schaffen, verliebt sich eine junge Frau in einen charismatischen Universitätsdozenten. Nach der Hochzeit zieht sie zu ihm in eine verregnete Küstenstadt in einer Region Indiens, deren Sprache sie nicht beherrscht, und muss entdecken, dass ihr perfekter Mann sich hinter verschlossenen Türen in ein alles kontrollierendes Monster verwandelt. Als er sie auf seine idealisierte Version einer gehorsamen Frau reduziert, sie schikaniert und ihren Ehrgeiz, Schriftstellerin zu werden, im Keim erstickt, schwört sie, sich zu wehren – ein Widerstand, der sie entweder töten oder ihr die Freiheit zurückgeben wird.

»Meena Kandasamys lebhafte, scharfe und präzise Stimme macht diesen eindringlichen Roman zu einem Triumph.« Ayòbámi Adébáyò, The Guardian

»Eines der wichtigsten und schockierendsten und poetischsten Bücher des Jahres.« Readwomen

Über die Autorin

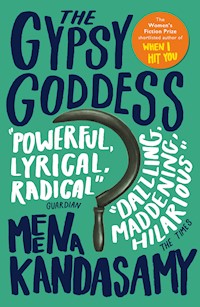

Meena Kandasamy ist Autorin, Übersetzerin und Aktivistin. Sie ist in Chennai geboren und lebt in London. Sie hat zwei Gedichtsammlungen sowie die beiden von der Kritik hochgelobten Romane The Gypsy Goddess (nominiert für den Dylan-Thomas-Preis und den DSC-Preis, dt. Reis & Asche, 2016) und When I Hit You (dt. Schläge) geschrieben, der u.a. auf der Shortlist für den Women’s Prize for Fiction und dem The Hindu Literary Prize stand.

Meena Kandasamy

Schläge

Ein Porträt der Autorin als junge Ehefrau

Roman

Für Cedric

I

Hier geht es um die Zukunft ihrer einzigen Tochter, eigentlich das einzig Wichtige in ihrem Leben, der einzige Grund für wenig Schlaf und viel Mühe, kurz gesagt: ihre einzige Hoffnung, ihr einziger Trost, und sie wird nicht tatenlos zusehen, wie sie ihr Leben wegwirft.

Pilar Quintana: »Coleccionistas de polvos raros«

Meine Mutter spricht immer noch davon.

Fünf Jahre sind vergangen, und mit jedem Jahr hat sich ihre Geschichte verwandelt, ist mutiert, die meisten Einzelheiten sind vergessen, die Abfolge der Ereignisse, der Monat, der Wochentag, die Jahreszeit, das Und-so-weiter-und-so-fort, bis nur noch die absurdesten Details übrig blieben.

Wenn sie nun also davon erzählt, wie ich aus meiner Ehe ausgebrochen bin, weil ich regelmäßig geschlagen wurde und es unerträglich und unmöglich geworden war, weiter die Rolle der guten indischen Ehefrau zu spielen, spricht sie nicht von dem Monster, mit dem ich verheiratet war, sie spricht nicht über die Gewalt, sie spricht nicht einmal über die Ereignisse, die dazu geführt haben, dass ich weggelaufen bin. Diese Art von Geschichte bekommt man aus meiner Mutter nicht heraus, denn meine Mutter ist Lehrerin, und eine Lehrerin weiß, dass es keinen Grund gibt, das Offensichtliche auszusprechen. Als Lehrerin weiß sie, dass es ein sicheres Anzeichen für Dummheit ist, Offensichtliches auszusprechen.

Wenn sie die Geschichte meiner Flucht erzählt, spricht sie von meinen Füßen. (Selbst wenn ich dabei bin. Selbst wenn ihr Publikum meine Füße sehen kann. Selbst wenn sich meine Zehen vor Scham kringeln. Selbst wenn meine Füße in Wahrheit bei meiner Flucht keine Rolle gespielt haben, außer mich gerade mal hundert Meter zur nächsten Autorikscha zu tragen. Meine Mutter scheint meine Verlegenheit nicht zu bemerken. Ehrlich gesagt, habe ich den Verdacht, sie genießt das Spektakel sogar.)

»Ihr hättet ihre Füße sehen sollen«, sagt sie. »Waren das überhaupt noch Füße? Waren es die Füße meiner Tochter? Nein! Ihre Fersen waren rissig und ihre Sohlen fünfundzwanzig Farbschattierungen dunkler als der Rest von ihr, und nach einem Blick auf den Zustand ihrer Pantoffeln war klar, dass sie die ganze Zeit mit nichts als Hausarbeit verbracht hatte. Es waren die Füße einer Sklavin.«

Und dann schlägt sie sich mit vier Fingern auf den gerundeten Mund und macht dieses Geräusch, das klingt wie O, O, O, O, O. Es soll ausdrücken, wie beklagenswert das alles ist – dass es eigentlich überhaupt nicht hätte passieren dürfen. Auf dieselbe Weise klopfen sich tamilische Mütter auch auf den Mund, wenn sie vom Unfalltod der Bekannten ihrer Cousine hören oder wenn die Tochter der Nachbarn durchgebrannt ist – es ist das Kundtun einer angemessenen Mischung aus Traurigkeit und Entsetzen und am wichtigsten: Missbilligung.

Manchmal, wenn sie besser gelaunt ist und sie eine Welle der Zärtlichkeit für ihren Ehemann, mit dem sie seit sechsunddreißig Jahren verheiratet ist, überkommt, sagt sie Sachen wie: »Er ist so ein hingebungsvoller Vater. Wisst ihr noch, als wir diese Scherereien hatten und meine Tochter zu uns zurückkam, mit Füßen, die aussahen wie die einer Gefangenen, ganz schwarz und rissig und vernarbt und mit zentimeterdickem Schmutz an allen Zehennägeln? Er hat ihr mit seinen eigenen Händen die Füße gewaschen, hat sie geschrubbt und geschrubbt und geschrubbt, mit heißem Wasser und Salz und Seife und einer alten Zahnbürste, und hat Creme aufgetragen und Babyöl, um sie weich zu machen. Hinterher hat er bei mir geweint. Wenn ihre Füße so aussahen, was muss sie dann in ihrem Inneren erlitten haben? Ihre zerbrochene Ehe brach auch meinen Ehemann.« Aber so etwas sagt sie nur zu engen Verwandten, zu Freunden der Familie und ein paar übrig gebliebenen Leuten, die immer noch freundlich zu ihr sind, trotz der durchgebrannten Tochter, die bei ihr zu Hause sitzt. Das sind in ganz Chennai ungefähr sechseinhalb Personen.

Sie hält sich nicht lange mit meinen Füßen auf, denn was lässt sich darüber noch groß sagen, vor allem zu einem Publikum aus mittelalten Leuten mit einer langen Liste echter Gesundheitsbeschwerden? Die Geschichte meiner Füße hat kurze Beine. Es sind nützliche, aber begrenzte Metaphern. Mehr Publicity bekommt eine weitere Geschichte, die Geschichte über das andere Ende meines Körpers – was mit meinen Haaren geschah, oder genauer: wie meine Mutter sie heldenhaft rettete. Auf diese Geschichte spielt sie in jedem Gespräch an, in der Hoffnung, die Außenstehenden werden auf mehr Einzelheiten drängen. Die wirkungsvolle Mischung aus medizinischem Rat, abschreckendem Beispiel und gelebter Erfahrung ist für ihre grenzhypochondrischen Freundinnen unwiderstehlich, und sie füllt diese Rolle stets stilvoll aus. Im Lauf der Jahre hat sie sich in ihrem Freundeskreis als eine Art Wunderheilerin etabliert, vor allem weil sie es geschafft hat, selbst mit über sechzig noch in mehr oder weniger makelloser Form zu sein.

»Stress. Stress kann alle möglichen Auswirkungen auf den Körper haben. Stress macht Schuppenflechte schlimmer. Haut und Haare. Das ist das erste Stadium, in dem sich Stress zeigt. Als es meiner Tochter schlecht ging, ja, in dieser Ehe – ihr könnt euch nicht vorstellen, was mit ihren Haaren passiert ist. Was soll ich sagen? Haltet euch von Stress fern. Macht Atemübungen. Lernt, euch zu entspannen.«

Oder:

»Das macht der Stress. Wenn man gestresst ist, verliert man komplett die Immunität. Dann sind die Abwehrmechanismen des Körpers kaputt. Dann kann alles rein. Wenn man gestresst ist, bekommt man dauernd Erkältungen. Lacht nicht! Als meine Tochter mit diesem Mistkerl zusammen war, verheiratet und weit weg, stand sie unter solchem Stress, dass ich nach ihrer Rückkehr Monate brauchte, bis sie wieder normal war. Sie war zerbrechlich, eine leere Hülle. Jede Krankheit hätte sie uns nehmen können. Für euch klingt das komisch, vor allem wenn ihr sie jetzt seht, aber ihr könnt es euch wirklich nicht vorstellen. Fragt mich mal! Nicht einmal ihre Haare blieben verschont. Es wimmelte nur so darin. Das allein war schon gewaltig.«

Oder:

»[Hier eine chronische Krankheit einfügen] ist doch gar nichts – nichts, was Fürsorge und Liebe nicht heilen könnten. Die Lösung liegt nicht einmal in der Medizin. Es ist die Geisteshaltung. Du musst aufhören, dir Sorgen zu machen. Danach ist jeder Tag ein Tag des Fortschritts. Sorgen fressen dich nur auf. Dann kann dich jede Krankheit erwischen. Das habe ich bei meiner Tochter gesehen. Gott, ihre Haare! Aber jedes Problem, jede Krankheit lässt sich bekämpfen und besiegen.«

Und im extrem unwahrscheinlichen Fall, dass diese ständigen, direkten Anspielungen noch nicht genug Interesse beim Zuhörer geweckt hatten, um ihr die Möglichkeit zu geben, sich über mein Follikel-»Leiden« auszubreiten, ging sie rasch und missbilligend zu anderen Themen über. In den meisten Fällen verfügte der Adressat ihrer wertvollen Ratschläge jedoch über eine gesunde Neugier, was sie sehr beglückte.

»Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Läuse gesehen. So viele Läuse oder so viel Laus, wie sagt man? Ihre Haare waren voll davon. Sie saß neben mir, und ich konnte diese Kreaturen über ihren Kopf laufen sehen. Sie fielen ihr auf die Schulter. Ich habe sie zwölf Jahre lang zur Schule geschickt, sie hatte Haare bis zu den Knien, und kein einziges Mal hatte sie irgendwelche Probleme mit Kopfläusen. Nicht ein einziges Mal. Und dann kam sie nach nur vier Monaten Ehe nach Hause, und dieser Kriminelle hatte meiner Tochter die Haare kurz geschnitten, und sie waren to-tal verseucht. Die Läuse saugten sämtliche Energie aus meinem Mädchen heraus. Ich habe ihr ein weißes Laken über den Kopf gelegt und ihr die Haare gerubbelt, und dann war das Laken voller Läuse. Mindestens hundert. Sie alle einzeln zu töten war unmöglich, deshalb habe ich das Laken in kochendes Wasser getaucht. Ich habe Shampoo versucht, Shikakai, Nizoral und Neem-Blätter – nichts hat gewirkt.«

Mit jedem weiteren Erzählen wurden die Hunderte zu Tausenden, die Tausende steigerten sich ins Unendliche, die Läuse multiplizierten sich, wurden zu Siedlungen und dann zu Städten und dann zu Metropolen und dann zu Nationen. In der Version meiner Mutter lösten diese Läuse ein Verkehrschaos in meinen Haaren aus, sie machten Abendspaziergänge auf meinem schlanken Hals, sie führten Bürgerkriege um Hoheitsgebiete, sie rekrutierten eine riesige Zahl übereifriger Kindersoldaten – und begannen einen ausgemachten Krieg mit meiner Mutter. Sie leisteten organisierten Widerstand, schlugen im weichen Bereich der Kopfhaut über den Ohren und im Nacken, wo man schwerer hinkommt, Basislager auf – doch der unermüdliche Einsatz meiner Mutter dezimierte sie langsam, aber sicher. Sämtliche Kriegsstrategien wurden aufgeboten, Sunzi wurde ins Feld geführt: Gib vor, schwach zu sein, wenn du stark bist, und gib vor, stark zu sein, wenn du schwach bist; wenn dein Gegner ein cholerisches Temperament hat, dann versuche, ihn mit mehr Chlorwäschen zu reizen, als er ertragen kann; greife ihn an, wo er unvorbereitet ist; zwinge deinen Gegner, sich Blößen zu geben; sei schnell wie der Wind, wenn du den Paenseeppu führst (den gnadenlosen Läusekamm mit den engen Zinken, der ebenso viele Haare wie Läuse und Läuseeier und Babyläuse tilgt); nutze die Sonne und das stärkste Shampoo; vor allem halte dich nicht mit Sorgen über Läuserechte, Völkermord und Gerichtshöfe auf, wenn du eine befreite Zone verteidigst.

So wurde meine Geschichte von der Jungen Frau als durchgebrannte Tochter faktisch zur Großen Schlacht meiner Mutter gegen die Kopfläuse. Und weil meine Mutter diesen Kampf gewonnen hatte, wurde die Geschichte unendlich oft erzählt und fand bald Einzug in den Kanon der Literatur über häusliche Gewalt. Die Amerikaner ließen Triggerwarnungen und Hinweise auf explizite Inhalte auf die Seminarunterlagen drucken, aber anderswo entwickelte sie ziemliche Zugkraft. Sie wurde in Gender-Studies-Kursen gelehrt, und Women of colour diskutierten sie in ihren Lesekreisen (für weiße Feministinnen war sie immer noch ein bisschen zu schmutzig und verwirrend; unter Ökofeministinnen galt sie vielleicht als eine Spur zu umweltunfreundlich; Postmodernistinnen übergingen sie stillschweigend, weil die Erzählung meiner Mutter den schwerwiegenden Aspekt des freien Willens meines Ehemannes, mich zu schlagen, ignorierte), und selbst diejenigen, die den ursprünglichen Kontext der Geschichte und den Handlungsrahmen, eine schlechte Ehe, vergaßen, behielten sie als Fabel über die unendliche, bedingungslose, aufgeschäumte Liebe einer Mutter in Erinnerung.

***

Ich hoffe natürlich, jeder kann verstehen, warum ich nur zögernd zulasse, dass die Geschichte meiner Mutter zur Lutherversion meines Unglücks in der Ehe wird.

Sosehr ich meine Mutter liebe: Inzwischen nehme ich Urheberschaft sehr ernst. Es nervt mich, dass sie die Geschichte meines Lebens klaut und ihre Anekdoten darum baut. Es ist schlicht und einfach ein Plagiat. Und es gehört schon eine ganze Menge Mut dazu, so etwas zu tun – schließlich klaut sie aus dem Leben einer Schriftstellerin – wie oft darf man solche Gräueltaten überhaupt zulassen? Die wichtigste Lektion, die ich als Autorin gelernt habe: Lass dich nicht von Leuten aus deiner eigenen Geschichte vertreiben. Sei gnadenlos, auch wenn es deine eigene Mutter ist.

Wenn ich nicht sofort etwas unternehme, fürchte ich, ihre fesselnde Schilderung könnte die Wahrheit überschreiben. Sie wird mich auf ewig ruinieren, denn jeder Verweis auf die traurige Geschichte meiner Ehe wird im Verzeichnis stehen unter: Kopflaus, Ektoparasit, Pediculus humanus capitis.

Ich muss es aufhalten, ich muss verhindern, dass meine Geschichte zur Fußnote einer Abhandlung über Läusebefall wird.

Ich muss die Verantwortung für mein Leben übernehmen.

Ich muss meine eigene Geschichte schreiben.

II

Leben im Handumdrehen. Aufführung ohne Probe. Körper ohne Bewährung. Schädel ohne Bedacht. Ich kenne die Rolle, die ich spiele, nicht. Ich weiß nur, sie ist unauswechselbar, mein. Was das Stück soll, werde ich erst auf der Bühne erraten. Dürftig gerüstet für den Ruhm des Lebens, ertrage ich das mir aufgezwungene Tempo der Handlung mit Mühe.

Eine Frau kann nicht viel werden, wenn sie Hausfrau in einer fremden Stadt ist, in der keine ihrer Muttersprachen gesprochen wird. Nicht wenn sich ihr Leben um ihren Ehemann dreht. Nicht wenn sie seit zwei Monaten in drei Zimmern plus Veranda gefangen ist.

Primrose Villa mit seinem kleinen, ummauerten Garten, seinen zwei Seiteneingängen, hat etwas Idyllisches, Geheimnisvolles. So eine Kulisse schreit nach Drama. Die weißen und magentafarbenen Bougainvillea in ihrer üppigen Septemberblüte. An der Ostmauer die Papayabäume mit den zarten Stämmen und ihrem spiraligen Blätterdach, das aussieht wie ein Regenschirm. Eine in die Jahre gekommene Kokospalme, deren Blätter in der Nacht den einsamen Mond einrahmen und bei Regen Luftpiano spielen.

Fünfzig Yards entfernt kauert das Haus des nächsten Nachbarn, der für seinen Hausbesitzerbruder unsere Miete kassiert. Auf der anderen Seite öffnet sich eine zweite Tür zu einer kleinen Allee, die zu einem schmalen, gepflasterten Weg wird. Er führt zu einem Nonnenkloster und zu einem Friedhof. Inmitten all dessen steht das Haus selbst: klein und in sich geschlossen, seine klar umrissenen Grenzen bilden einen scharfen Kontrast zum offenen, vor Leben sprühenden Garten.

Es ist die perfekte Filmkulisse. Und in gewisser Weise sehe ich es auch so: Es ist einfacher, mir dieses Leben, in dem ich feststecke, als Film vorzustellen; es ist einfacher, mich als Filmfigur zu denken. So wirkt alles um mich herum, alles, was ich erlebe, weniger beängstigend, wie aus weiter Entfernung betrachtet. Weniger schmerzhaft, weniger bleibend. Lange bevor ich je vor einer Kamera stand, wurde ich hier bereits zur Schauspielerin.

Wenn man unser Haus betritt, muss man durch eine ächzende Holztür, die vor langer Zeit einmal blaugrün gestrichen war. Dahinter liegt ein trauriges Wohnzimmer mit zwei roten Plastiksesseln und einem Tisch, auf dem ich den Reiskocher, den Mixer, das Bügeleisen und auf einem Stapel die Zeitungen von heute arrangiert habe. An der Wand hinter dem Tisch hängt ein Kalender vom College meines Mannes. Von diesem Raum gehen alle anderen Zimmer im Haus ab. Links die Küchenplatte mit dem glänzenden Kochgeschirr und dem Gasherd, darunter die übliche rote Gaskartusche, darüber braun umrahmte Fenster, durch die man in den Garten sieht, Scheren und Teefilter hängen an Haken an der Wand, in der Ecke ein Spülbecken, an dem nur eine Person stehen kann, ein ganz neuer Kühlschrank, der deplatziert wirkt. Machen Sie zwei Schritte in den nächsten Raum, da liegt zur Straße raus unser Schlafzimmer, darin ein großes, knarzendes Furnierholzbett. Die Fenster sind mit dicken rostrot-ockerfarbenen Vorhängen verhängt, ich habe keine Lust, sie auszutauschen. Dann natürlich das Bad mit seinen weißen Fliesen und flitzenden Schaben und einem großen blauen Wassertank. Daneben ein Kerkerraum, der nach Muff und Grauen riecht, in dem wir unsere Kleider aufbewahren, unsere Bücher und verschiedene Möbelstücke, zurückgelassen von einem Besitzer, der entweder zu sentimental oder zu gleichgültig war, um Dinge wegzuwerfen. Was noch? Die Wände mit mehreren Schichten aus gelbem Kalkputz, der bei Regen anschwillt wie eine werdende Mutter. An diesen sonnengebleichten Wänden kräftig gefärbte Vierecke, wo einmal Bilder hingen. Jetzt umrahmen sie satte Leere. Rote Oxidböden, die jeden Abend gefegt und gewischt werden müssen. Echsen, so unbewegt und alt wie das Haus. Ratten, die ihre Anwesenheit nur nachts verraten. In diesem Bereich darf ich mich bewegen.

Alles hier muss jederzeit so unberührt aussehen wie möglich. Jeder Gegenstand muss genau dorthin zurückgestellt werden, wohin er gehört. Nicht nur weil mein Mann bei falscher Platzierung die Beherrschung verliert, sondern weil keiner, der einen Film schaut, damit rechnet, dass Gegenstände von einer Szene zur nächsten herumspringen. Gegenstände haben keine Beine, sie können nicht einfach aufstehen und gehen. Das ist leider so, deshalb ist es meine Schuld, wenn sie an der falschen Stelle liegen, und meine Verantwortung, sie an ihren jeweiligen Platz zurückzubringen.

Das ist nur eine der Erwartungen an mich in meiner Rolle als perfekte Ehefrau. Das Wichtigste für mich als Schauspielerin ist natürlich mein Aussehen.

Hier gibt es weniger zu tun als zu lassen. Ich fange an, meine Haare so zu tragen, wie er es will: gezähmt und zu einem Pferdeschwanz gebunden, geölt, glatt und streng und ohne das geringste Zeichen des Ungehorsams. Ich lasse den Kajal um meine Augen weg, denn er findet, den tragen nur Leinwandsirenen und Verführerinnen. Ich trage ein langweiliges T-Shirt und Pyjamahosen, denn er schätzt Schlichtheit. Oder ich wickle mich in einen alten Baumwollsari, um mich an meine Mutter zu erinnern. An manchen Tagen, wenn ich besonders Eindruck machen und Bestrafung entgehen möchte, schlüpfe ich in die formlose Monstrosität namens: das Nachthemd.

Dass ich mich den Wünschen meines Mannes füge, lässt mich wie eine Frau erscheinen, die aufgegeben hat. Aber ich weiß, dass es mir dieser Aufzug möglich macht, die Rolle der guten Hausfrau zu spielen. Nichts Lautes, nichts Auffälliges, nichts Schönes. Ich soll aussehen wie eine Frau, die niemand ansehen möchte, oder genauer, die niemand überhaupt sieht.

Ich soll so nichtssagend wie möglich sein. Alles, was meine Persönlichkeit widerspiegelt, muss verschwinden. Wie bei einem Haus nach einem Einbruch. Wie bei einer Schaufensterpuppe, der man das kleine Schwarze auszieht, die man aus dem Schaufenster zerrt, mit einem Betttuch umhüllt und ins Lager sperrt.

Das ist die Schlichtheit, die ihm gefällt. Eine Schlichtheit, die mein ganzes Wesen aushöhlt, eine Schlichtheit, die er kontrollieren und nach seinem Willen formen kann. Das ist die Schlichtheit, die ich heute tragen werde, diese leere Maske auf einem hübschen Gesicht, eine Schlichtheit, die mich selbst verbirgt, eine Schlichtheit, die Streit vorbeugt.

***

Schlichtheit ist ein Schutz an sich. Manchmal gehen diejenigen, die etwas schützen möchten, noch einen Schritt weiter und verwandeln die Schlichtheit in Hässlichkeit.

Als ich ein Baby war, puderte mich meine Mutter und malte mir mit Kajal einen großen schwarzen Punkt auf beide Wangen, um mich vor dem bösen Blick zu schützen. Das tat sie auch noch, als ich zur Grundschule ging. Ich glaube, der böse Blick hätte mir nicht so viel Leid zufügen können wie die Hänseleien meiner Mitschüler.

Mein Vater hat eine kleine schwarze Tätowierung, so groß wie ein Pfefferkorn, mitten auf der Stirn. Als meine Großmutter ihn nach vierzehn Jahren selbst auferlegter Kinderlosigkeit zur Welt brachte, war der Knabe so schön, dass sie glaubte, die Götter würden in Versuchung kommen, ihn zurückzufordern. Deshalb beschädigte sie seine Vollkommenheit. Und er wurde verschont. Über die vergangenen sechzig Jahre ist dieses Gypsy-Tattoo zu einem bleichen Grün verblasst.

Ich muss nicht so weit gehen. Ich benutze die Maske der Schlichtheit, um allen Argwohn aus dem Kopf meines Mannes zu vertreiben. Die Schlichtheit beruhigt ihn sehr, denn sie macht mich unattraktiv für die Welt da draußen. Es ist noch nicht so schlimm, dass ich mich entstellen muss. Im Moment geht es noch so.

***

Licht, Kamera, Action.

Aufnahme läuft, die Schauspielerin kommt ins On.

Außen. Es ist früher Abend. Sie steht auf der Schwelle des Hauses und wartet auf ihn. Mit der rechten Schulter lehnt sie am Türrahmen. Der Blick geht in die Ferne. Die in ihrem linken Fuß gefangene Unruhe zeichnet Kreise auf den Boden. Aus einem Impuls heraus beschließt sie vorzutreten, geht durch den Garten und wartet auf der Straße auf ihn. An ihr ist eine aufgeregte Nervosität, die sogar ihre Schlichtheit kleidsam macht. Sie zögert. Sie bleibt stehen. Sie bewegt sich weiter, hat Angst, auf der Straße bemerkt zu werden, Angst hierzubleiben, sie geht eilig den Weg zurück, den sie gekommen ist, und wartet an der Tür auf ihn. Sie nimmt dieselbe Pose ein wie zuvor. Lehnt am Türrahmen. Schaut in den Garten. Als seine drahtige Gestalt mit zügigem Schritt am Horizont erscheint, läuft sie folgsam auf ihn zu. Kein richtiges Laufen, ein Halblaufen, das seine Zustimmung finden wird. Am wichtigsten ist, dass es keine Bewegung ist, bei der ihre Brüste ruckeln und wackeln, als wollten sie ihr Dasein verkünden.

Sie stellt sich auf die Zehenspitzen, um ihn auf die Wange zu küssen, und sie gehen gemeinsam zurück ins Haus und schließen die Tür hinter sich.

Innen. Sie nimmt ihm die Tasche von den Schultern und stellt sie behutsam auf ein Regal. Sie sieht ihn an, lächelt, bleibt ein paar Sekunden in dieser Position, dann eilt sie zum Kühlschrank, um ein Glas Orangensaft einzugießen. Sie denkt daran, das Kondenswasser mit dem Saum ihres Oberteils vom Glas zu wischen. Sie küsst ihn, fast ehrfurchtsvoll, auf den Hals. Sie tritt zurück, lächelt. Was folgt, ist sein erwidernder Kuss, eine Umarmung, ein unbeholfenes Grapschen. Sie lächelt immer noch. Alles an ihr strahlt das Glück aus, den Ehemann, der nach einem langen Arbeitstag nach Hause gekommen ist, in Empfang nehmen zu dürfen.

Jetzt, wo die Handlung klar ist, wird es Zeit für einen Dialog, Zeit, ihre sorgfältig einstudierten Zeilen abzuspulen.

Sie fragt ihn, wie sein Tag am College war. Sie spricht weiter, während er sich auszieht, spricht weiter, während sie seine Kleider in den Wäschekorb stopft. Sie sagt ihm, dass sie ihn vermisst hat. Sie fragt ihn, ob er Arbeiten zu benoten habe. Sie spricht davon, dass sie Lenin gelesen hat oder Mao oder Samir Amin (oder irgendeinen anderen alten Würdenträger des Kommunismus) und dass sie versucht ist, das Buch zu holen und ihm eine Passage laut vorzulesen, damit er ihr sage, was er davon hält, um einen Zweifel auszuräumen, um zu erfahren, ob diese oder jene Theorie auch auf Indien anwendbar wäre. Sie arbeitet nach dem Prinzip, dass sich ein Mann wie ein König fühlt, wenn man ihn um Rat bittet, und wie ein Gott, wenn man ihm Bericht erstattet. Sie erzählt ihm, dass sie seine Kleider gebügelt hat. Oder dass sie die Toilette geschrubbt hat. Immer weiter zählt sie ihre Liste auf, mit der nötigen Demut, bis auf seinem Gesicht Zufriedenheit aufblitzt.

Er erzählt ihr etwas, das während seines Tages passiert ist, doch seine Worte sind auf stumm gestellt. Die Kamera sieht nur, zeigt nur, wie aufmerksam sie zuhört. Was er sagt, kann eigentlich alles sein: wie er seinen Fachbereichsleiter gerettet hat, wie er es geschafft hat, ein Problem in der Studierendenschaft zu lösen, wie er in einem jungen Mann ein erstaunliches Talent entdeckt hat, wie er seine Kollegin davor bewahrt hat, einen groben Fehler in ihrer Forschungshypothese zu machen, wie er seiner Klasse in bewusstseinserweiternder Weise Die »Verdammten dieser Erde« nähergebracht hat. Egal welche Großtat mit milder falscher Bescheidenheit nacherzählt wird: Sie hängt an seinen Lippen, an der Grenze zur Verzückung.

Bald lässt er sich mit seinem Laptop nieder, beginnt Telefonate mit seinen Freunden. Sie bringt ihm eine Tasse Kaffee. Sie fragt ihn, was er essen möchte, und macht ihm in der Zwischenzeit Dosas mit Erdnuss-Chutney als kleinen Snack. Sie geht in die Küche, beginnt mit der Vorbereitung für ein aufwendiges Abendessen. Die Szene blendet mit der Aufnahme eines Schneidebretts ab, auf dem sich rote Scheibchen geschnittener Zwiebeln häufen. Im Hintergrund hören wir sie ein tamilisches Lied summen: »Yaaro, yaarodi, unnoda purushan?«

***

Und Schnitt! Ich bin die Ehefrau in der Rolle einer Schauspielerin in der Rolle einer pflichtbewussten Ehefrau, die ihren Ehemann dabei beobachtet, wie er den Helden des Alltags spielt. Ich spiele die Rolle mit Gefühl.

Je länger ich das Schauspiel des glücklich verheirateten Paares ausdehne, desto weiter schiebe ich seinen Zorn hinaus. Es ist mehr als eine Talentprobe. Mein Leben hängt davon ab.

***

Die Schauspielerei ist allerdings nicht das Einzige, worauf ich achten muss. Ich bin verantwortlich für den ganzen Film, zu dem mein Leben geworden ist. Ich denke über Kamerawinkel nach. Über die Feinheiten des Filmsets. Ich muss einfangen, was es für eine einstige Nomadin bedeutet, auf die vier Wände eines Hauses beschränkt zu sein. Ich muss mir eine Möglichkeit überlegen, wie ich es auf die Leinwand bringe, dass selbst ein kleiner, eingeschränkter Raum im Geist einer Frau, die ihn mit ihren Sorgen bewohnt, zu wachsen beginnt, wie der Gang vom Schlafzimmer zur Haustür zur herkulischen Aufgabe wird oder wie beim Lesen eines Buches schon der Gedanke, nach dem langsam garenden Chettinad-Curry mit Hühnchen zu sehen, eine unüberwindliche Hürde darstellt. Außerdem muss ich die Technik lernen, das genaue Gegenteil zu zeigen: wie sich die Räume um diese Frau langsam zusammenziehen, wenn sie vergewaltigt wird, wie die Wände sie in Ecken treiben, wie das Haus, sobald ihr Mann daheim ist, zu schrumpfen scheint, wie sie nirgendwohin fliehen, sich nirgendwo verstecken, seiner Gegenwart nirgendwo entkommen kann.

Ich bin unmusikalisch, doch als die Komponistin meines Films muss ich über stimmungsvolle Musik nachdenken. Kirchenglocken, die Geschäftigkeit am frühen Morgen, die tödliche Stille der Nachmittage, das Chaos der Abende, das Krächzen der Krähen, das das Schwinden des Tageslichts kennzeichnet, die Langsamkeit, mit der das schabende Geräusch der Grillen hereinsickert und die Nacht ankündigt, durchbrochen nur von den schweren Lastwagen auf den leeren Straßen. So schleicht sich die Welt da draußen an sie heran, so fühlt sie sich selbst nach draußen versetzt. Ich beschließe, dass neben anderen häuslichen Geräuschen das unablässige Plätschern des Regens für den Soundtrack entscheidend sein wird. Dieser Regensong muss jeder Szene angepasst werden, in der er verwendet wird. Donnergrollen in der Ferne betont eheliche Spannungen. Der allmähliche Showdown eines Nieselregens, der das Ende eines verzweifelten Moments anzeigt. Blitze, blau, rosa, lila oder blendend weiß, eine sensorische Warnung, die ihre schlafende Gestalt erleuchtet, bevor der polternde Himmel sie wachrüttelt. Elektrizität, die pflichtvergessen tut und das zankende Paar von einem Moment zum anderen in Dunkelheit taucht. Ich denke über die richtige Antwort auf jede Provokation nach, ich streiche Dialogzeilen, wenn mir klar wird, dass Schweigen eine bessere Wirkung entwickelt. Hier bin ich Schauspielerin, selbst ernannte Regisseurin, Kamerafrau und Drehbuchautorin. Jede Rolle, die sich außerhalb des Daseins als Ehefrau bewegt, bringt mir kreative Freiheit. Die Story ändert sich jeden Tag, jede Stunde, jedes einzelne Mal, wenn ich mich hinsetze und sie neu festlege. Die Schauspieler wechseln nicht, ich kann dem Set nicht entkommen, doch mit jeder Veränderung meiner Perspektive wird eine neue Geschichte geboren. Ich habe sogar schon das Material für die Öffentlichkeitsarbeit dieses Films vorbereitet, ein Film, der nie gedreht werden, der nie auf die Leinwand kommen wird.

Zwölf wütende Männer (im Bett)

Der Film handelt von einer jungen, unkonventionellen Schriftstellerin, die von ihrem verzweifelten Ehemann für eine Kampagne zur Unterstützung der kommunistischen Revolution angeworben wird. Er glaubt unbewusst, dass es bei Sex um mehr geht als um Körperflüssigkeiten, und überzeugt, wie er davon ist, Ideologie in seine verrückte Frau zu pumpen, bringt er jede Nacht elf wütende Männer mit ins Bett und setzt dabei ungewollt seine eigene Position als das Objekt ihrer Begierde aufs Spiel.

Die Gesellschaft von Hegel, Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, Edward Said, Gramsci, Žižek, Fanon und des archetypischen Che Guevara ist manchmal fantastisch, manchmal mühsam, und sie erweist sich als schlechter Einfluss. Der Schriftstellerin wird schnell klar, je mehr sie selbst sich verändert, desto mehr Dinge bleiben gleich, deshalb versucht sie sich in der Rolle einer Intellektuellen, um ihre Ehe zu retten. Ob beim Vortäuschen orgastischer Verzückung, beim Diskutieren der Strenggläubigkeit der Zweiten Internationalen oder bei der Ablehnung postmoderner Vorstellungen von Dekonstruktion: Sie ist voller Souveränität mit dabei. In dieser Parodie einer unzüchtigen Bettgeschichte, in der prätentiöse intellektuelle Orgien und stumpfsinnige Häuslichkeit sich vereinen, sehen wir zwölf wütende Männer und eine betörende Schriftstellerin, die damit beschäftigt ist, ihre Flucht aus deren ideologischem Klammergriff zu planen.

III

Männer sind wertlos. Um sie zu fangen Nimm den billigsten Köder, doch niemals Liebe, die bei einer Frau Tränen bedeuten muss Und Schweigen im Blut.

Wie viele Schriftstellerinnen sah auch ich mich als Linke. Ich wusste nicht, wo genau dieses Links war, aber ich wusste, ich war da. Ich war diejenige, die als Fünfzehnjährige einen Che-Guevara-Button gekauft hatte und mit Che geschlafen hätte, wäre ich nicht minderjährig gewesen und er schon lange tot. Auch Bob Marley liebte ich auf diese Weise. Ich hatte mich beim Hören von Fidel Castros »Die Geschichte wird mich freisprechen« in das rollende R des Spanischen verliebt. Ich gehörte zu der Generation indischer Kids der Achtziger, die mit sowjetischen Kinderbüchern und Zeitschriften großgezogen wurden. Ameisen und Astronauten und gezeichnete Füchse und Feuervögel und Sonnenstrahlenhäschen und bucklige Pferde und kleine Soldaten und magische Wesen mit flammenden Haaren, die alle für das Wohl aller arbeiteten und gegen die Übel Gier und Selbstsucht kämpften. Ich kannte diese Geschichten besser als irgendeine aus meinem eigenen Land. Ich liebte Russland und seine bittere Kälte, die die Nazis umbrachte, den sowjetischen Schnee, der die Welt gerettet hat.

Und dann sahen wir zu, wie alles wegschmolz. Meine Eltern trauerten eine Woche lang, als die UdSSR fiel, sie bedachten Gorbatschow mit jedem mörderischen tamilischen Schimpfwort, das ihnen einfiel, bis die Nachrichten sich neuen Themen widmeten und der sowjetische Traum zu einer Erinnerung verblasste. Doch ich gab die Hoffnung nicht so leicht auf. Mein Blut floss noch immer rot.

Ich nahm an einem Jugendcamp über Kuba teil und schaute einen Dokumentarfilm über seine jungen Ärzte. Ich füllte zwei komplette Regale mit allen Titeln von »Progress Publishers Moscow«, die ich in Chennai finden konnte. Ich las »Das Kommunistische Manifest«, sogar mehrmals. Ich lebte in einem Traum, der allgemein schon lange begraben war. Dieser Traum musste wiedererweckt werden. Der Kapitalismus zerstörte die Welt, das stand außer Frage. Wir brauchten eine alternative Lebensweise, eine andere Gesellschaftsorganisation. Ich war sechsundzwanzig, ich war überzeugt, alles zu tun, was ich konnte.